第10课阿长与《山海经》课件

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

单 元 目 标

1.了解不同叙事文体的基本特征,学会从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章重点,提高整体把握文章的能力。

2.加强文本细读,关注细节描写以及前后内容的内在联系,揣摩人物心理,把握人物形象的特点。

3.培养对普通人特别是普通劳动者的尊重,体会平凡人物身上闪光的品格。

关 于 作 者

关 于 作 者

鲁迅〔1881年9月25日~1936年10月19日〕,中国文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。出身于破落封建家庭。1902年去日本留学,原在仙台医学院学医, 后从事文艺工作,企图用以改变国民精神。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、 散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》等专集。

关 于 课 文 题 目

《朝花夕拾》

回忆性散文集

“回忆的记事”

阿长

《山海经》

——

?

并列

阿长与《山海经》

壹

贰

叁

肆

学 习 目 标

把握文章的主要内容,概括阿长有关的事情。

理清阿长有关事件的详略安排,初步理解阿长形象。

梳理作者情感变化的语句,理清文章的情感线索。

理解文章的叙事视角。

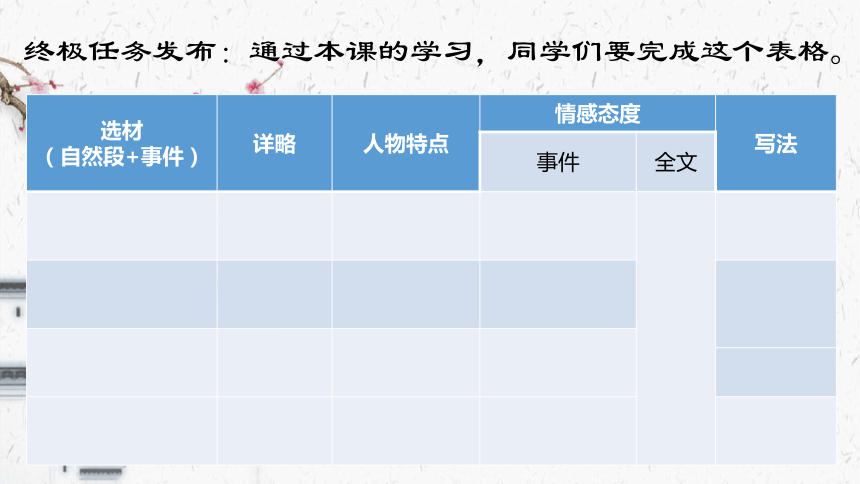

选材 (自然段+事件) 详略 人物特点 情感态度 写法

事件 全文

终极任务发布:通过本课的学习,同学们要完成这个表格。

壹

第一课时

阿长到底是个怎样的人呢?

作者回忆了阿长的哪些事情?

其中重点写了什么事情?

掳

悚

惶 急

骇

疮 疤

诘 问

渴 慕

霹 雳

烦 琐

惧 惮

疏 懒

孤 孀

阿长与小鲁迅的PK

l

hài

kě mù

jù dàn

jié wèn

sǒng

pī lì

shū lǎn

huáng jí

chuāng bā

fán suǒ

gū shuāng

环节一:初识凡人--“阿长”

请前后相互交流,梳理与阿长有关的故事情节,完善预习表格。

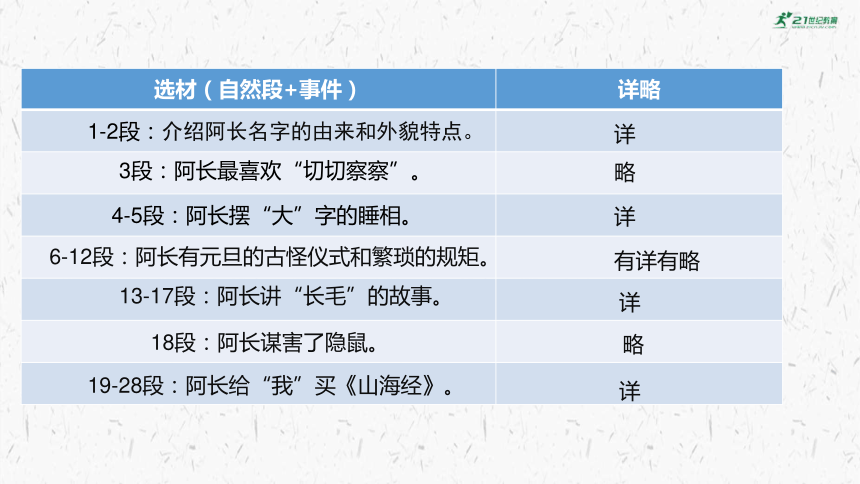

选材(自然段+事件) 详略

选材(自然段+事件) 详略

1-2段:介绍阿长名字的由来和外貌特点。

3段:阿长最喜欢“切切察察”。

4-5段:阿长摆“大”字的睡相。

6-12段:阿长有元旦的古怪仪式和繁琐的规矩。

13-17段:阿长讲“长毛”的故事。

18段:阿长谋害了隐鼠。

19-28段:阿长给“我”买《山海经》。

详

详

略

有详有略

详

详

略

叙事要根据中心确定详略,详略是相比较而言的。

详写是在事件的叙述过程中,对主要人物辅以生动的语言、心理、动作等描写,将主要人物活灵活现的地展现在读者面前。

略写往往是进行概括式的交代,写得比较简洁。

反方:阿长是一个挺令人讨厌的人。(理由)

正方:阿长是一个挺招人喜欢的人。(理由)

阿长“谋死”了鲁迅的隐鼠,又给鲁迅买了他心爱的《山海经》。那么,作者笔下“阿长”到底是一个什么样的人?

请同学们对此进行一番剖析,要从其品行和性格上进行一番辩论。你是做反方还是正方?

环节二:了解凡人--“阿长”

辩论团任务:按照自己的选择自动成团,从课文中找到支持自己辩论团的内容。

环节二:了解凡人--“阿长”

每个辩论团,两方轮流依次发言,陈述己方的论据观点。

大战一触即发,究竟“鹿死谁手”?

称呼、外形

喜欢“切切察察”

喜欢“告状”

人物特点分析

没有地位

饶舌多事

睡觉爱摆“大”字

粗俗不雅

“谋死”隐鼠

不理解孩子的情趣

值得同情

希望孩子干净,安全。

代沟,出于好心

不拘小节

说完以后还不改

诉

辩

诉

辩

诉

辩

诉

辩

讲“长毛”的故事

懂得许多“规矩”

迷信愚昧

无知

为鲁迅买《山海经》

爱孩子

渴望幸福,也带给孩子幸福

塞福橘

教给很多道理

悉心教养孩子人情事理

淳朴

不辞劳苦地关心孩子

不知道拿她们当挡箭牌

“三哼经”

诉

辩

诉

辩

诉

辩

辩

人物特点分析

选材(自然段+事件) 详略 人物特点

介绍阿长名字的由来和外貌特点。

阿长最喜欢“切切察察”。

阿长摆“大”字的睡相。

阿长讲“长毛”的故事。

阿长谋害了隐鼠。

阿长给“我”买《山海经》。

详

详

略

详

详

略

地位卑微、不受尊重

粗俗好事

粗俗不雅

迷信、粗俗、无知

纯朴善良、仁厚慈爱

阿长有元旦的古怪仪式和繁琐的规矩。

有详有略

迷信愚昧;对美好生活的向往,对小主人的真诚祝福···真诚、淳朴、善良

“我”:不解 —“惊异”—“大吃一惊”— 如释重负

莫名其妙 — 不以为然 — 懵懂不满

阿长:“郑重” — “惶急” — “十分欢喜”

惶急不安 — 热切期待 — 欢喜满足

各种各样的规矩

贰

第二课时

作者写作散文的目的是为了抒发自己的独特情感,或表达自己对生活的独特感悟。

环节三:讨论凡人--“阿长”

“我来问鲁迅”

两人一组互为提问对象,按照事件的先后顺序,分析每个事件中作者对阿长的情感态度是怎样的?

可以按照以下的句式来提问:

问:当你在听到(看到)阿长做 时,你对她的态度是怎样的?

答:小鲁迅(成年鲁迅)觉得阿长 。

选材(自然段+事件) 详略 人物特点 情感态度 事件 全文

阿长最喜欢“切切察察”。

阿长摆“大”字的睡相。

阿长讲“长毛”的故事。

阿长谋害了隐鼠。

阿长给“我”买《山海经》。

详

略

详

详

略

粗俗好事

粗俗不雅

迷信无知

纯朴善良

仁厚慈爱

讨厌、不屑、无礼

不耐烦

敬意消失

新的敬意

空前的敬意

“小鲁迅”对于阿长的感情

阿长有元旦的古怪仪式

和繁琐的规矩。

有详

有略

迷信愚昧

“繁琐之至”不耐烦

阿长(?——1899),后鲁迅称她为长妈妈,浙江绍兴人,她是鲁迅儿时的保姆。长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子,是做裁缝的。她有一个女儿,后来招进了一个女婿。长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈子(乡下叫做‘做妈妈’),平时也不回家去,直到临死。”长妈妈患有羊角风,1899年4月“初六日雨中放舟至大树港看戏,长妈妈发病,辰刻身故。

《山海经》这本书凝聚了阿长对“我”无声的爱,更因为这本书体现了阿长对“我”精神需求的关注,还因为这本书对“我”今后的文艺创作产生了极大的影响。

鲁迅在美术设计方面之所以取得如此大的成就,这与《山海经》的美术启蒙不无关系。正因为如此,鲁迅才在多篇文章里写到阿长,这位不仅给予了他无私的爱,且无意中做了他艺术引路人的阿长。

“童年的感受”:幼年鲁迅的童真表达

从童年的“我”的视角叙述事件,充满了童真童趣,符合儿童心理,情感表达真实真诚、直白外露。

我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历;仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

同情和愧疚

“成年鲁迅”对于阿长的感情

仁厚黑暗的地母啊,愿在你怀里永安她的魂灵!

怀念、感激

“写作时的回忆”:成年鲁迅的温情回忆

当时外界的黑暗让鲁迅先生感到压抑和悲哀,所以,从成年鲁迅的角度叙述事件,充溢着一种温情,这种温情有对阿长的怀念和感激,有对阿长的愧疚与同情,也让鲁迅先生得以从纷扰中寻出一点娴静,从温暖的回忆中汲取继续战斗的力量。

阿 长 与 《山 海 经》

鲁 迅

不佩服

憎恶

伟大的神力

新的敬意

愧疚

感激

怀念

祝福

先 抑 后 扬

对阿长的感情变化

又叫欲扬先抑。这里的“扬”,是指褒扬、抬高。“抑”,指按下、贬低。作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。

作用:用这种方法,使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,对人物形象或事件留下比较深刻的印象。

先抑后扬:

选材 (自然段+事件) 详略 人物特点 情感态度 写法

事件 全文

(3-5)喜欢切切察察,低声絮说,比划手指,过分看管;睡觉摆成“大”字

略写;详写睡觉摆成“大”字

好事、

粗俗率性

不屑、无礼

成年的我对阿长的愧疚、感激和怀念

细节的重复

欲扬先抑

(6-12)规矩礼节

略写;详写元旦古怪仪式

迷信,真诚、淳朴、善良、

不耐烦,

“繁琐之至”

(13-18)给我讲“长毛”的故事及谋害隐鼠

详写;略写谋害隐鼠

满腹轶事讹传、迷信可笑

空前的敬意;

敬意消失

(19-29)阿长为我买《山海经》

最详写

淳朴善良

仁厚慈爱

新的敬意,谋害隐鼠的怨恨消失

回忆性散文

+

成年鲁迅的温情回忆

回忆中的儿童视角

写作时的成人视角

幼年鲁迅的童真表达

关 于 课 文 题 目

阿长

《山海经》

——

?

并列

阿长与《山海经》

1.题目明确了本文的中心人物和中心事件。

2.全文近半部分内容始终未涉及题目中的《山海经》,引发读者更大好奇,因而吸引读者一读到底。

3.题目中一俗一雅的矛盾组合,产生了奇妙的幽默意味,引发读者的好奇和阅读兴趣。

4.人名和书名并列,并列的是二者在作者心中的地位。

单 元 目 标

1.了解不同叙事文体的基本特征,学会从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章重点,提高整体把握文章的能力。

2.加强文本细读,关注细节描写以及前后内容的内在联系,揣摩人物心理,把握人物形象的特点。

3.培养对普通人特别是普通劳动者的尊重,体会平凡人物身上闪光的品格。

关 于 作 者

关 于 作 者

鲁迅〔1881年9月25日~1936年10月19日〕,中国文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。出身于破落封建家庭。1902年去日本留学,原在仙台医学院学医, 后从事文艺工作,企图用以改变国民精神。1918年5月,首次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。

1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》、《彷徨》、论文集《坟》、 散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》、《华盖集》等专集。

关 于 课 文 题 目

《朝花夕拾》

回忆性散文集

“回忆的记事”

阿长

《山海经》

——

?

并列

阿长与《山海经》

壹

贰

叁

肆

学 习 目 标

把握文章的主要内容,概括阿长有关的事情。

理清阿长有关事件的详略安排,初步理解阿长形象。

梳理作者情感变化的语句,理清文章的情感线索。

理解文章的叙事视角。

选材 (自然段+事件) 详略 人物特点 情感态度 写法

事件 全文

终极任务发布:通过本课的学习,同学们要完成这个表格。

壹

第一课时

阿长到底是个怎样的人呢?

作者回忆了阿长的哪些事情?

其中重点写了什么事情?

掳

悚

惶 急

骇

疮 疤

诘 问

渴 慕

霹 雳

烦 琐

惧 惮

疏 懒

孤 孀

阿长与小鲁迅的PK

l

hài

kě mù

jù dàn

jié wèn

sǒng

pī lì

shū lǎn

huáng jí

chuāng bā

fán suǒ

gū shuāng

环节一:初识凡人--“阿长”

请前后相互交流,梳理与阿长有关的故事情节,完善预习表格。

选材(自然段+事件) 详略

选材(自然段+事件) 详略

1-2段:介绍阿长名字的由来和外貌特点。

3段:阿长最喜欢“切切察察”。

4-5段:阿长摆“大”字的睡相。

6-12段:阿长有元旦的古怪仪式和繁琐的规矩。

13-17段:阿长讲“长毛”的故事。

18段:阿长谋害了隐鼠。

19-28段:阿长给“我”买《山海经》。

详

详

略

有详有略

详

详

略

叙事要根据中心确定详略,详略是相比较而言的。

详写是在事件的叙述过程中,对主要人物辅以生动的语言、心理、动作等描写,将主要人物活灵活现的地展现在读者面前。

略写往往是进行概括式的交代,写得比较简洁。

反方:阿长是一个挺令人讨厌的人。(理由)

正方:阿长是一个挺招人喜欢的人。(理由)

阿长“谋死”了鲁迅的隐鼠,又给鲁迅买了他心爱的《山海经》。那么,作者笔下“阿长”到底是一个什么样的人?

请同学们对此进行一番剖析,要从其品行和性格上进行一番辩论。你是做反方还是正方?

环节二:了解凡人--“阿长”

辩论团任务:按照自己的选择自动成团,从课文中找到支持自己辩论团的内容。

环节二:了解凡人--“阿长”

每个辩论团,两方轮流依次发言,陈述己方的论据观点。

大战一触即发,究竟“鹿死谁手”?

称呼、外形

喜欢“切切察察”

喜欢“告状”

人物特点分析

没有地位

饶舌多事

睡觉爱摆“大”字

粗俗不雅

“谋死”隐鼠

不理解孩子的情趣

值得同情

希望孩子干净,安全。

代沟,出于好心

不拘小节

说完以后还不改

诉

辩

诉

辩

诉

辩

诉

辩

讲“长毛”的故事

懂得许多“规矩”

迷信愚昧

无知

为鲁迅买《山海经》

爱孩子

渴望幸福,也带给孩子幸福

塞福橘

教给很多道理

悉心教养孩子人情事理

淳朴

不辞劳苦地关心孩子

不知道拿她们当挡箭牌

“三哼经”

诉

辩

诉

辩

诉

辩

辩

人物特点分析

选材(自然段+事件) 详略 人物特点

介绍阿长名字的由来和外貌特点。

阿长最喜欢“切切察察”。

阿长摆“大”字的睡相。

阿长讲“长毛”的故事。

阿长谋害了隐鼠。

阿长给“我”买《山海经》。

详

详

略

详

详

略

地位卑微、不受尊重

粗俗好事

粗俗不雅

迷信、粗俗、无知

纯朴善良、仁厚慈爱

阿长有元旦的古怪仪式和繁琐的规矩。

有详有略

迷信愚昧;对美好生活的向往,对小主人的真诚祝福···真诚、淳朴、善良

“我”:不解 —“惊异”—“大吃一惊”— 如释重负

莫名其妙 — 不以为然 — 懵懂不满

阿长:“郑重” — “惶急” — “十分欢喜”

惶急不安 — 热切期待 — 欢喜满足

各种各样的规矩

贰

第二课时

作者写作散文的目的是为了抒发自己的独特情感,或表达自己对生活的独特感悟。

环节三:讨论凡人--“阿长”

“我来问鲁迅”

两人一组互为提问对象,按照事件的先后顺序,分析每个事件中作者对阿长的情感态度是怎样的?

可以按照以下的句式来提问:

问:当你在听到(看到)阿长做 时,你对她的态度是怎样的?

答:小鲁迅(成年鲁迅)觉得阿长 。

选材(自然段+事件) 详略 人物特点 情感态度 事件 全文

阿长最喜欢“切切察察”。

阿长摆“大”字的睡相。

阿长讲“长毛”的故事。

阿长谋害了隐鼠。

阿长给“我”买《山海经》。

详

略

详

详

略

粗俗好事

粗俗不雅

迷信无知

纯朴善良

仁厚慈爱

讨厌、不屑、无礼

不耐烦

敬意消失

新的敬意

空前的敬意

“小鲁迅”对于阿长的感情

阿长有元旦的古怪仪式

和繁琐的规矩。

有详

有略

迷信愚昧

“繁琐之至”不耐烦

阿长(?——1899),后鲁迅称她为长妈妈,浙江绍兴人,她是鲁迅儿时的保姆。长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子,是做裁缝的。她有一个女儿,后来招进了一个女婿。长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈子(乡下叫做‘做妈妈’),平时也不回家去,直到临死。”长妈妈患有羊角风,1899年4月“初六日雨中放舟至大树港看戏,长妈妈发病,辰刻身故。

《山海经》这本书凝聚了阿长对“我”无声的爱,更因为这本书体现了阿长对“我”精神需求的关注,还因为这本书对“我”今后的文艺创作产生了极大的影响。

鲁迅在美术设计方面之所以取得如此大的成就,这与《山海经》的美术启蒙不无关系。正因为如此,鲁迅才在多篇文章里写到阿长,这位不仅给予了他无私的爱,且无意中做了他艺术引路人的阿长。

“童年的感受”:幼年鲁迅的童真表达

从童年的“我”的视角叙述事件,充满了童真童趣,符合儿童心理,情感表达真实真诚、直白外露。

我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历;仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

同情和愧疚

“成年鲁迅”对于阿长的感情

仁厚黑暗的地母啊,愿在你怀里永安她的魂灵!

怀念、感激

“写作时的回忆”:成年鲁迅的温情回忆

当时外界的黑暗让鲁迅先生感到压抑和悲哀,所以,从成年鲁迅的角度叙述事件,充溢着一种温情,这种温情有对阿长的怀念和感激,有对阿长的愧疚与同情,也让鲁迅先生得以从纷扰中寻出一点娴静,从温暖的回忆中汲取继续战斗的力量。

阿 长 与 《山 海 经》

鲁 迅

不佩服

憎恶

伟大的神力

新的敬意

愧疚

感激

怀念

祝福

先 抑 后 扬

对阿长的感情变化

又叫欲扬先抑。这里的“扬”,是指褒扬、抬高。“抑”,指按下、贬低。作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。

作用:用这种方法,使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,对人物形象或事件留下比较深刻的印象。

先抑后扬:

选材 (自然段+事件) 详略 人物特点 情感态度 写法

事件 全文

(3-5)喜欢切切察察,低声絮说,比划手指,过分看管;睡觉摆成“大”字

略写;详写睡觉摆成“大”字

好事、

粗俗率性

不屑、无礼

成年的我对阿长的愧疚、感激和怀念

细节的重复

欲扬先抑

(6-12)规矩礼节

略写;详写元旦古怪仪式

迷信,真诚、淳朴、善良、

不耐烦,

“繁琐之至”

(13-18)给我讲“长毛”的故事及谋害隐鼠

详写;略写谋害隐鼠

满腹轶事讹传、迷信可笑

空前的敬意;

敬意消失

(19-29)阿长为我买《山海经》

最详写

淳朴善良

仁厚慈爱

新的敬意,谋害隐鼠的怨恨消失

回忆性散文

+

成年鲁迅的温情回忆

回忆中的儿童视角

写作时的成人视角

幼年鲁迅的童真表达

关 于 课 文 题 目

阿长

《山海经》

——

?

并列

阿长与《山海经》

1.题目明确了本文的中心人物和中心事件。

2.全文近半部分内容始终未涉及题目中的《山海经》,引发读者更大好奇,因而吸引读者一读到底。

3.题目中一俗一雅的矛盾组合,产生了奇妙的幽默意味,引发读者的好奇和阅读兴趣。

4.人名和书名并列,并列的是二者在作者心中的地位。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读