9.《复活(节选)》课件(共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 9.《复活(节选)》课件(共54张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 36.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 10:26:17 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

法国著名评论家 罗曼·罗兰曾说:“《复活》是歌颂人类同情的最美的诗--最真实的诗,书中体现了卑劣与德性,一切都以不宽不猛的态度、镇静的智慧与博爱的怜悯去观察。”

你有没有因为某件事而心灰意冷过?有没有因为什么事儿而“堕落”过?你可曾丢失过最炽热的自己?如果有,我们该怎么做呢?今天就让我们一起走近列夫·托尔斯泰的《复活》,寻找下答案。

《

复

活

》

(节选)

《复活》

超越苦难,回归本我

列夫·托尔斯泰

高中语文 选择性必修上册 第三单元

Resurrection

作者简介

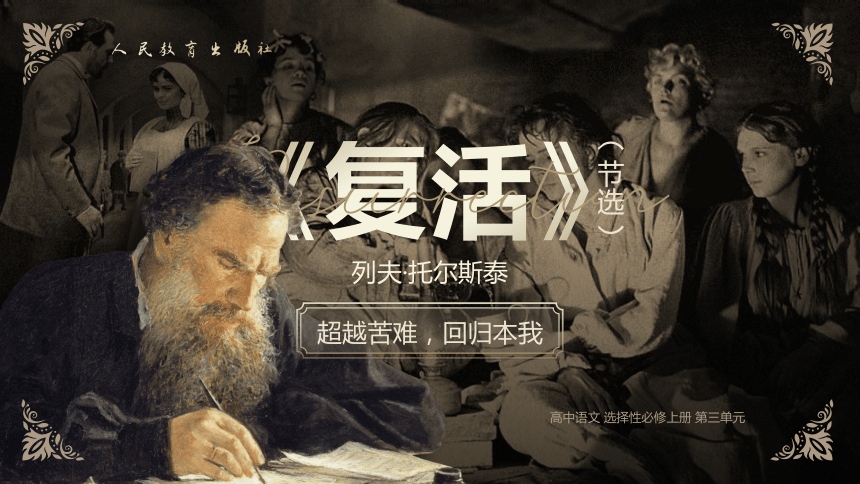

列夫·托尔斯泰(1828——1910),生于贵族家庭,19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。主要作品有长篇小说《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》。他的作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动,因此他被列宁誉为“俄国革命的镜子”是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。高尔基说:”不认识托尔斯泰者,不可能认识俄国。”

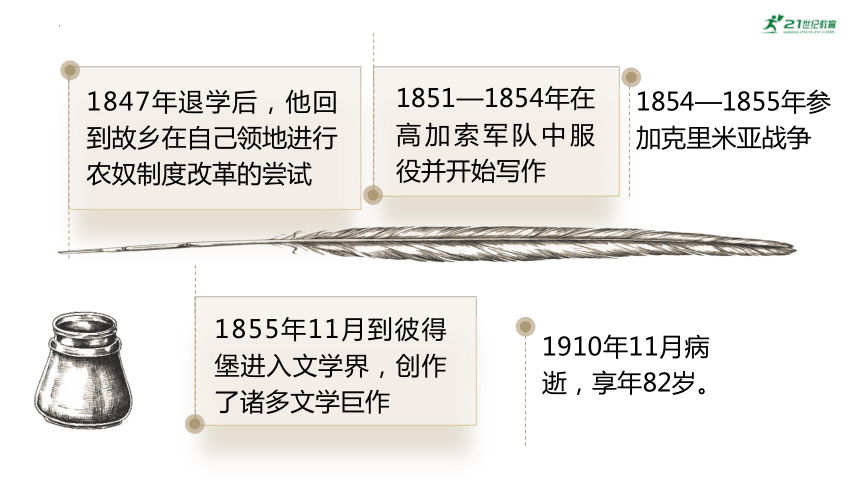

1847年退学后,他回到故乡在自己领地进行农奴制度改革的尝试

1851—1854年在高加索军队中服役并开始写作

1854—1855年参加克里米亚战争

1855年11月到彼得堡进入文学界,创作了诸多文学巨作

1910年11月病逝,享年82岁。

明确字音

嫣然(yān) 斜睨(nì) 啰唆(luō suō) 褴褛(lán lǚ) 哽住(gěng) 饶恕(shù) 害臊(sào) 擤鼻涕(xǐng)

鬈发(quán) 窘态(jiǒng) 踱步(duó)

这是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶。一方面,它体现为对现实的无情批判;

另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

托尔斯泰主义

写作背景

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,农村遭到巨大破坏,广大劳动人民的生活日趋赤贫,连年的饥馑给人民带来更为深重的灾难。

托尔斯泰关心人民困苦,以广大农民的眼光观察俄国现实生活,代表农民阶级发表意见。这在长篇小说《复活》中表现得最鲜明、也最为突出。

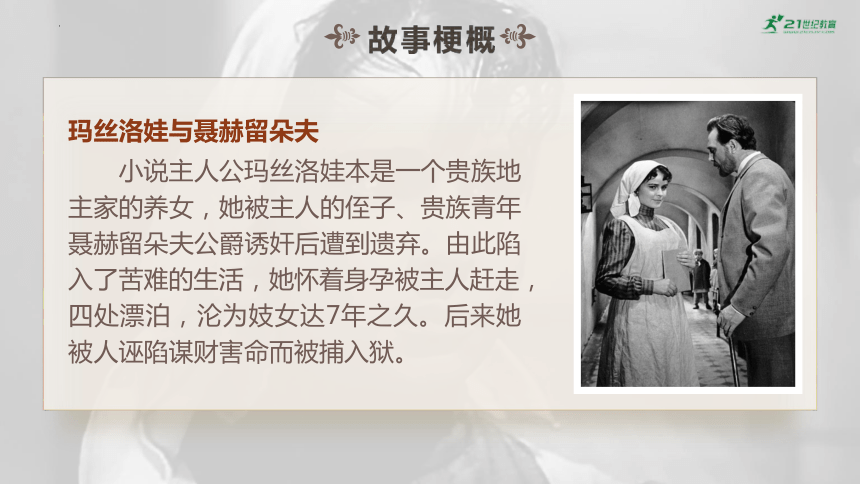

小说主人公玛丝洛娃本是一个贵族地主家的养女,她被主人的侄子、贵族青年聂赫留朵夫公爵诱奸后遭到遗弃。由此陷入了苦难的生活,她怀着身孕被主人赶走,四处漂泊,沦为妓女达7年之久。后来她被人诬陷谋财害命而被捕入狱。

故事梗概

玛丝洛娃与聂赫留朵夫

十年后,聂赫留朵夫以陪审员的身份出庭审理玛丝洛娃的案件,他认出了被告就是十年前被他遗弃的玛丝洛娃,他的良心受到了谴责。为了给自己的灵魂赎罪,他四处奔走为她减刑。

聂赫留朵夫渴望灵魂赎罪

故事梗概

当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。途中,传来了玛丝洛娃减刑的通知,苦役改为流放。这时的玛丝洛娃尽管还爱着聂赫留朵夫,但为了他的前途,拒绝了他的求婚,与政治犯西蒙结合。这两个主人公的经历,表现了他们在精神上和道德上的复活。

陪同玛丝洛娃流放西伯利亚

故事梗概

本课节选的是第一部第四十三章。小说前面的情节是:一个西伯利亚商人到妓院寻欢作乐。茶房和使女见商人有钱便起了谋财害命的念头。他们把一包药粉交给玛丝洛娃,要她放到商人茶杯里,骗她说是安眠药。当时,玛丝洛娃正被商人纠缠得厉害,想摆脱他,便照样做了。结果商人被药死了。命案发生后,茶房和使女贿赂律师,把罪责全栽在玛丝洛娃身上。玛丝洛娃无辜卷入谋财害命官司,蒙受冤屈,即将去服苦役。担任陪审员的贵族聂赫留朵夫在法庭上发现玛丝洛娃正是自己年轻时抛弃了的姑娘,良心深受谴责,经过痛苦的思想斗争,决定去监狱探望玛丝洛娃,祈求宽恕。

节选内容

梳理情节

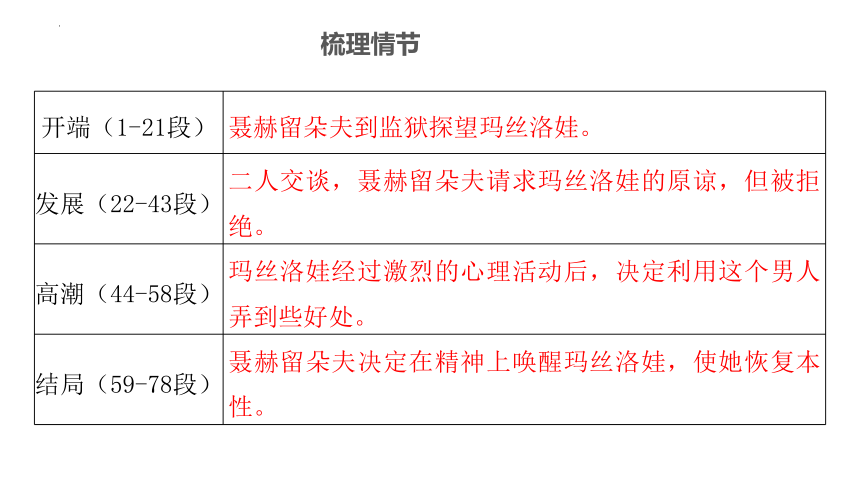

开端(1-21段) 聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。

发展(22-43段) 二人交谈,聂赫留朵夫请求玛丝洛娃的原谅,但被拒绝。

高潮(44-58段) 玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。

结局(59-78段) 聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。

塑造人物

的方法

塑造人物

的作用

表现某种价值观或行为品质

表达某种主张或寄托某种感情

通过人物反映社会生活

分析人物——知识回顾

直接刻画:

间接刻画:

通过外貌、心理、动作、语言、神态、

细节描写表现人物特征

通过环境描写或他人言行表现人物特征

一、玛丝洛娃是何形象?文中多次描写玛丝洛娃的外貌和神态,尤其关注“笑容”及眼神,表现出人物怎样的心理?

(2段)她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。

(3段)把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。

1.神态描写:“笑”

讨好献媚的笑。此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的讨好的笑容。

(9段)不过她的笑容消失了,眉头痛苦地皱了起来。

玛斯洛娃认出了眼前的人就是曾经伤害自己的聂赫留朵夫,这使她的内心非常痛苦。笑容隐退,痛苦浮现。

(43段)“没有什么罪可赎的。过去的事都过去了,全完了。”玛斯洛娃说。接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妩媚又可怜地微微一笑。

(44段)她向他妖媚地笑了笑。

(53段)她又像刚才那样微微一笑。

真情流露的嫌恶的笑。“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。她的心中是愤恨的,同时又带有几分蔑视。

故意为之的妩媚的笑。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意为之,他将聂赫留朵夫视作一般的玩弄女人的人,装出一副妖媚可怜相,目的是“利用他弄到些好处”。在意识表层,妓女的职业性再一次不经意流露。

(65)她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。

(76)她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

分析:鄙夷不屑的笑。突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,害怕再次受骗的本能性回避。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷、不屑、不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

习惯的妩媚的笑。聂赫留朵夫的赎罪终未打破宁愿忍受屈辱的心理硬壳。

2.神态描写:眼神

(10)眯细眼睛,眉头皱得更紧了。

(16)······眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

(20)她一动不动地站着,斜睨的目光盯住他不放。

(27)皱着眉头看了他一眼,她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

(32)她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。

(37)她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。

情感:

面对聂赫留朵夫的赎罪:痛苦(玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的痛苦记忆又出现在她的脑海中)、蔑视、愤怒、无声抵抗、冷漠置之、鄙夷不屑。

3.外貌描写

乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈飘在额上;苍白而微肿的脸有点儿病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼晴在浮肿的眼皮下显得特别有神。

这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的遭遇的同情。

4.语言描写

原文:“不是有过一个孩子吗?”聂赫留朵夫问,感到脸红了。

“谢天谢地,他当时就死了。”她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。

“……说这些干什么呀!我什么都不记得,全都忘了。那事早完了。”

“没有什么罪可赎的。过去的事都过去了,全完了。”

“您的话真怪!”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。

表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任,表现了玛丝洛娃悲惨但倔强清醒的形象特点。

5.动作描写

原文:她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机,而为的就是那区区十个卢布;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作细节是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。一个唯利是图、工于心计、世俗贪婪的妇女形象跃然纸上。

玛丝洛娃形象总结:

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被伤害的经历之后,心灵的痛苦与生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良纯朴、天真无邪。

文中展现的是她堕落的时期,这时的她唯利是图,善于讨好献媚,工于心计,自私自利,且倔强无情。

玛丝洛娃作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪、帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满了厌恶。

玛丝洛娃形象意义:

玛丝洛娃是俄国底层民众中的典型代表,作者借她揭露了当时俄国整个官僚体系的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表达了底层人民的反抗精神和革命要求。

《复活》以玛丝洛娃的人生经历与思想沉浮为线索,深入探讨了其精神复活的必然性,不仅凸显了其丰富饱满的人物形象,更突出了这一形象对于俄国底层人民实现精神复活的重大意义。

(12)“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

(21)他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声。

分析:心理、动作、神态描写。聂赫留朵夫的情绪很激动,认为玛丝洛娃遭遇的根源在自己,自己应该赎罪,他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

聂赫留朵夫“说不下去”,说明他的内心充满了伤悲,自己给对方造成了如此大的伤害,表现了他对自己的反省。

二、聂赫留朵夫是何形象?小说如何表现人物其心理的?

(60)昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

(61-62)“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。

(67)不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她毫无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。 P67

(70)“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”······但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。

分析:心理、语言描写。一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。“不敢开口”表现了聂赫留朵夫的懦弱,也表现了他内心深深的自责和忏悔。

聂赫留朵夫内心的懦弱与动摇:聂赫留朵夫是一个内心矛盾、灵魂痛苦,懦弱犹豫的青年贵族形象,他最终由质疑与动摇走向决心拯救玛斯洛娃的。聂赫留朵夫既是贵族地主阶级罪恶的体现者,又是罪恶的批判者。他大学时纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求,进入军队和上流社会后开始花天酒地、醉生梦死,诱惑玛丝洛娃使其怀上孩子又将其抛弃。

多年后,聂赫留朵夫再次遇到了玛丝洛娃,意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,心中的良知引发了他对玛丝洛娃的同情和忏悔。他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,灵魂开始走向复活。

聂赫留朵夫的身上体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”。

①多年未见,两人身份悬殊,没有曾经的亲切、熟悉,彼此生分、隔膜;

②他是来请求她饶恕,带着“严肃、庄重、爱怜的心情”(尊敬庄重,诚恳悔过,寻求原谅的心情)来见她的。他的内心充满了负罪感,自己在人格上是丑陋、自私、有罪的;而玛斯洛娃是无辜、纯洁、善良的。

您:敬称,客气生疏

你:近称,亲切亲近

场景一:栅栏初见

(4段)“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

2.聚焦称谓置换变化过程,探究聂赫留朵夫心理

铁栅栏(对话环境)

有罪——在铁栅栏外

(公爵、始乱终弃、陪审员)

无罪——在铁栅栏内

(卖笑女、悲惨遭遇、无辜、流放)

空间:

(16段)“您好像是……但我不敢认。”玛斯洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

(17段)“我来是要请求你宽恕。”聂赫留朵夫大声说,但音调平得像背书一样。

(18段)他大声说出这句话,感到害臊,往四下里张望了一下。但他立刻想到,要是他觉得羞耻,那倒是好事,因为他是可耻的。于是他高声说下去:“请你饶恕我,我在你面前是有罪的……”他又叫道。

场景二:两人相识

被认出来后,聂赫留朵夫自认为与玛斯洛娃的关系变亲近了。

他情绪激动,在急切中改用了“你”的称呼,迫切、诚恳地想要拉近和玛斯洛娃的距离。

(31段)“我知道要您饶恕我很困难。”聂赫留朵夫开口说,但又停住,觉得喉咙哽住了,“过去的事既已无法挽回,那么现在我愿尽最大的努力去做。您说说……”“前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”(34)

“我知道,我相信,您是没有罪的。”(47)

场景三:长凳交谈

面对玛斯洛娃的冷漠相待,聂赫留朵夫感受到了被拒绝的困窘,他不知道该如何行动,如何赎罪。怜悯、悔恨、内疚、羞耻,多种情感交织在一起,不知道该如何赎罪,他又改用了尊称“您”。

(63段)“卡秋莎!我来是要请求你的宽恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕了我,或者,什么时候能饶恕我。”他说,忽然对玛斯洛娃改称“你”了。

(68段)“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺夫的样子……”

场景四:讨取卢布

当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,他的内心开始摇摆,但善意战胜了魔鬼。玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,在失望中他获得了新的使命,聂赫留朵夫不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上唤醒她,“恢复她的本性”,他的内心更亲近玛斯洛娃了。

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”

“您对我来说比妹妹还亲哪!”聂赫留朵夫说。

场景五:告别时分

当他把想赎罪的话说完了,玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,而且准备回牢房时,他又改称“您”。玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,他决定还是用这种庄重的敬称,害怕过分亲切的称呼引起玛丝洛娃的反感;他也想要用这种态度表达请求饶恕和救赎玛丝洛娃的决心。

人称的不断变换,实则是他矛盾的情感的自然流露,表现他走向精神复活时抉择的艰难。托尔斯泰用人物对话、内心独白以及心理分析等心理描写方法展现了一个_________________的贵族青年形象。

聂赫留朵夫因 而称“您”

又因 而变成“你”

又因 又称回“您”

又因 再称为“你”

最后因 他决定称“您”

决心救赎

急切激动

疏远、犹豫

深感羞耻

精神觉醒

艰难地迈出忏悔第一步

决心拯救

真诚忏悔

犹豫动摇

聂赫留朵夫:“忏悔的贵族”

列夫托尔斯泰:所有人身上同时存在着两个人。一个是精神的人,他所追求的是那种对人对己统一的幸福;一个是兽性的人,他一味追求个人幸福,并且为了个人幸福不惜牺牲全人类的幸福。

“心灵辩证法”是车尔尼雪夫斯基对托尔斯泰心理描写技巧的评价

托尔斯泰:“主要在于描写人的内部的、心灵的运动,要加以表现的并不是运动的结果,而是实际的运动过程。”

“不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的……他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。”

心灵辩证法:善于深入人物的内心抓住思想感情细微的变化,追索出人物思想感情巨大变化或剧烈转变的全过程,把握心灵的辩证发展,充分展示人物从一种思想感情向另一种常常是相反的思想感情转变。

在刻画聂赫留朵夫时,作者成功运用了“心灵辩证法”。他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

进行人物心理描写时,注意从以下方面入手:

①独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

②细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

③烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章美感。

④心理描写要符合人物的性格。

心理描写

描写人物的思想活动,能反映人物的性质,展开人物的内心世界。

聂赫留朵夫形象总结

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。他在大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年,进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活,诱惑玛丝洛娃使其怀上孩子,又将其抛弃。

多年后,他意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场,灵魂开始走向复活。

聂赫留朵夫形象总意义

他是一个“忏悔贵族”形象,是一个理想的贵族知识分子。

他能幡然悔悟,能认识到自己的罪恶,并毅然打算赎罪,并且产生了不带有任何私心的想法——唤醒玛丝洛娃的精神!达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

作为忏悔贵族的代表,聂赫留朵夫的高贵之处在于——

道德本来就不教导我们如何使自己幸福,而是教导我们如何使自己无愧于幸福。

——康德

拯救自己

审判自己

完善自己

困境中的心灵孤旅

伍尔夫:“所有的小说……都是关于人的小说。”

纪德:“一部小说是否成功,主要看人物是否生动可信。而真实可信的人物来自于真实的内心活动。”

福斯特:“小说的艺术魅力在于揭示人物内心活动的丰富性,而关于人物内心世界的叙述则有利于读者从小说中获得道德知识,突显小说主题。”

托尔斯泰:真正的艺术会涉及最为广阔的领域,能抓住人的心灵的实质。只有这样的艺术才永远是真正高超的艺术。

心灵 → 孤旅

(1)隔着铁栅栏对话

铁栅栏——象征人与人之间的隔阂

阶级的隔阂——贵族阶层、劳苦贫民阶层

记忆的隔阂——聂认出对方,玛未完全认出

好人坏人的隔阂——栅栏外是无罪之地,栅栏内是有罪之地,而无辜的玛无论是当年还是现在都在里面。情感的隔阂

作者正是用一道栅栏“颠倒黑白”的形式,展现当时整个社会的不公,侧面展现了当时俄国社会的混乱,同时为聂赫留朵夫和玛丝洛娃的第一次见面提供了背景,因为这一吵闹的场面使得玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫的讲话内容,才有了下文两人近距离的谈话,推动了情节发展。

三:分析环境。课文中的环境是一座监狱,极具典型性,人物也因而有特别的内涵。试分析选取监狱作为典型环境的用意。

(2)监狱混乱嘈杂的环境

小说创作艺术角度:延缓情节的发展

目的:用监狱中其他罪人的对话打断二人确认身份的交谈,为了更好地呈现玛丝洛娃记忆觉醒的过程。

情节:这些杂音为下文两人能够消除物理隔阂,在长凳上交谈作铺垫

环境:从一个侧面展现了当时俄国社会的混乱,监狱条件差,无辜之人关入监狱。以环境的混乱、嘈杂映衬玛丝洛娃精神世界的混乱,映衬社会执法的混乱不清。

主旨:揭示社会执法的混乱不清,暗示人物命运的波折。

2.探查社会风貌

在监狱这个典型环境中,你能窥见19世纪俄国社会的哪些风貌?

为聂赫留朵夫开后门、抢夺犯人钱财:

谄媚奉承、唯利是图、欺软怕硬的典狱长

衣衫褴褛、大声说话的男女:陷入绝境的底层人民

无辜入狱的玛斯洛娃:混乱不清的社会执法

:统治阶级、贵族阶层的腐朽、残暴;

:法庭办案的混乱荒唐

:底层民众被摧残欺压

明肖夫也走到窗前,立刻讲起他的事来。他先是怯生生地瞧瞧副典狱长,随后胆子渐渐大起来。等到副典狱长走出牢房,到走廊里去吩咐什么事,他就毫无顾虑了。

从语言和姿态上看,讲这个故事的是一个极其淳朴善良的农村小伙子。但在监狱里听一个身穿囚服的犯人亲口讲述,聂赫留朵夫觉得特别别扭。聂赫留朵夫一边听,一边打量着铺草垫的低矮床铺、钉有粗铁条的窗子、涂抹得一塌糊涂的又潮又脏的墙壁,以及这个身穿囚鞋囚服、受尽折磨的不幸的人,他那痛苦的神色和身子,心里觉得越来越难受。他不愿相信,这个极其善良的人所讲的事情是真的。他想到一个人平白无故被抓起来,硬给套上囚服,关在这个可怕的地方,就因为有人要恣意加以凌辱,他不禁感到心惊胆战。(《复活》)

“复活”之路,绝不仅仅局限于“看见”个人之苦,更在于“看见”众生之苦,洞察社会百态,为更多人呼臂呐喊,走向真正意义上的“精神的人”。

批判现实主义:观察——批判

“《复活》不是一部单纯描写个人悲欢离合的小说,而是一部再现一九〇五年革命前夜俄国社会面貌的史诗。卡秋莎 玛丝洛娃的冤案在全书中所占的篇幅并不很大,托尔斯泰只是借助这个冤案,不断扩大揭露批判的范围:先是荒唐的法庭,再是黑暗的监狱,苦难的农村和腐朽的上流社会,最后是黑幕重重的政府机构。”(《复活》译者导读)

批判现实主义:在典型环境中塑造典型人物

在监狱中,玛丝洛娃看到了受难的底层人民,她经常关心别人,对需要帮助的朋友伸出援手。在这里玛斯洛娃还接触了一些政治犯,她发现,这些人中也有贵族,他们为革命卖命并不是为了自己,而是为了拯救被压迫的底层人民。她突然明白,生命的意义不只在于个人的享乐。

玛斯洛娃:被迫害的下层女性

玛丝洛娃是俄国底层民众中被迫害,堕落后觉醒的典型代表。

她身上反映了下层人民的朴素、纯洁和善良,也表现出黑暗社会对她的蹂躏和迫害。她的血泪史是对当时俄国腐朽的官僚体系最有力的控诉和鞭笞。

她的经历表达了底层人民的反抗精神和革命要求,体现了作者对于下层人民的真挚同情。

底层人民觉醒者

批判现实主义:在典型环境中塑造典型人物

为了帮助玛丝洛娃,聂赫留朵夫不得不经常出入监狱。

他看到了监狱里肮脏、恶劣的环境,以及法律对平民的不公平待遇,他开始对底层大众关心起来,更加重了对自己所在阶层的愧疚。

他开始清楚的认识到自己所在阶级的十恶不赦,并且对贵族阶级深深地厌恶,他开始了对自己阶层的批判。

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。

作者借聂赫留朵夫的视野,抨击了法庭、监狱、官僚机关的腐败、黑暗,广泛深入地再现了19世纪俄国社会的真实画面,他的反抗散发出革命风暴渐临的气息。

聂赫留朵夫的“复活”表现了贵族阶级对于自身的反思,反映了作者对于“道德自我完善”“宽恕”等思想的主张。

聂赫留朵夫:“忏悔的贵族” 上流社会的叛逆者、揭发者、抗议者

所有第一次看见托尔斯泰的人,一见他的模样都大失所望。他们从老远的地方乘坐火车前来……每个人心里都暗自期待着动人心魄的见面场景,心灵早已把他塑造成体格魁梧、神气威严的男子,蓄了一副浓密的圣父上帝似的长髯,身材高大,傲气凛人,巨人和天才汇集一身。

终于房门打开,瞧:一个个子矮小、身材结实的小个子男人快步走来,长髯飘飘,几乎是用跑步的步伐走进屋来,倏而停住脚步,亲切地微笑着,站在深感意外的客人面前……什么?这个态度亲切、脾气温和的小男人,“这位雪地里灵巧的老爷爷”,真的就是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰?他的威严引起的寒噤已烟消云散:稍稍壮起胆子,好奇心使人大胆抬头,直视他的面孔。

可是突然间,这位抬头仰视的人血液停止流动,一道灰色的目光,从两道浓眉后面直射出来,犹如一只豹子从灌木丛生的林莽之中扑向他们,这就是托尔斯泰的那道石破天惊的目光,凡是直视过这位强劲有力之人脸庞的人,都会说起他的这道异乎寻常的目光。它能穿透每一个妄想,揭露每一句谎话,摧毁每一种信仰:在这双洞察一切的眼睛前面,一切都裸露无遗。因此当他拔出这柄铁灰色的匕首,指向自己时,那就永远极为可怕:因为它的锋刃便无情地一直刺向心脏深处,给以致命的创伤。

谁若长了这样一双眼睛,就看得真切,世界和所有的知识全都为他所有。

但是有了这样一双永远真挚、永远清醒的眼睛,也就永远不会幸福。

——茨威格《三诗人》

观点一:“复活”主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”“良知复活”

(1)聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段:

①单纯善良的大学生;

②放纵堕落的花花公子;

③苏醒忏悔的复活者(“我在认罪。”(12段);“请你饶恕我”(19段)

(2)典型意义:聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。聂赫留朵夫的复活体现了列夫·托尔斯泰世界观转变后的精神追求。

四:探究。小说以《复活》为题,是指谁的复活?

观点二:“复活”主要是指玛丝洛娃的本性、人性和尊严的复活。

(1)玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段:

①天真美好的单纯少女(曾经的卡秋莎:俏丽、纯朴、惹人喜爱)

②遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子(如今的玛斯洛娃:唯利是图、失去尊严的妓女)

③宽恕复活,重获新生

(2)典型意义:玛丝洛娃反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理的社会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。

思考:小说以“复活”为题,有何含义?

①人性的复活。曾经聂赫留朵夫是一个沉迷声色的花花公子,每天的生活看似光鲜,实则内心充满空虚。直到他再次看到玛丝洛娃那一刻,那个因为他的欲望毁掉的女孩儿,他开始审视自己的经历,开始直面他的过去的错误。那一刻,他内心中自己善良的一面,在压迫中终于开始苏醒。

②道德的复活。聂赫留朵夫鼓起勇气,面对曾被自己深深伤害过的玛丝洛娃,他放下自己的贵族身段。向她忏悔自己曾经犯下的罪恶,祈求获得宽恕。这一刻,他曾经沦丧的道德感再次回归,这是他道德的复活。

③精神的复活。当聂赫留朵夫作为陪审员的身份在法庭上与被告的玛丝洛娃重逢时,相信他的内心是受到了极大震撼的,沉睡在心灵深处的精神的人开始觉醒。他开始认识到,正是因为自己的不负责任,才造成了玛丝洛娃一生的悲剧,开始认识到自己犯了罪。于是,聂赫留朵夫走上了自己的赎罪之路,同时也是在进行自我救赎,他的精神走向了复活。

总结主题

本文写聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃,写到了玛丝洛娃落到社会底层、沦为妓女的经过,表现了被侮辱、被侵害、走入迷途的玛丝洛娃依然对那段生活感到痛苦,聂赫留朵夫对玛丝洛娃的忏悔和赎罪的心理,这些都暗示了两人开始走向精神的、灵魂的“复活”,托尔斯泰通过这一事件表达了对贵族社会的揭露和批判,并寄寓了美好的人性理想。

环节五:思考延伸

八月的塞瓦斯托波尔

列夫 托尔斯泰

①八月底,在杜凡卡和巴赫契萨拉依之间穿越许多峡谷的大道上,在浓密而灼热的尘土里,一辆军官坐的马车正缓缓向塞瓦斯托波尔行进。这是一种在别处见不到的特别马车。

②马车上,前面蹲着一个勤务兵,身穿黄土布上衣,头戴一顶旧得不成样子的军官制帽,手里拉着缰绳,后面,在盖着马衣的行李堆上,坐着一个穿夏季制服的步兵军官——柯捷尔卓夫中尉。这个军官,个儿并不高。他的脸有点儿浮肿,还有些跟年龄不相称的松弛宽阔的皱纹,损害了脸部的轮廓。他那张被太阳晒成黄褐色的带点病容的脸又显得比较消瘦。他那双淡褐色的眼睛并不大,却非常灵活,甚至有点傲慢不逊。这个军官五月十日那天被弹片击伤头部,直到现在还扎着细带,但一星期前他觉得身体复元了,就离开辛菲罗波尔的医院回团部。

③迎面来了一长列农民的大车,原来是送军粮到塞瓦斯托波尔去的,此刻正载运伤病员回来,其中有穿灰军服的陆军,穿黑外套的水兵,戴红色土耳其帽的希腊志愿兵,也有留大胡子的民兵。军官的马车只得停下来。路上扬起浓密的尘土,像云雾般悬在空中,也落到军官的眼睛和耳朵里,粘在他那汗津津的脸上。军官眯起眼睛,皱起眉头,很不高兴地冷冷望着从他身边经过的伤病员的脸。

④“那个虚弱的小兵是我们连里的。”勤务兵向长官转过身去,指指一辆走到他们旁边的满载伤员的大车说。

⑤车上坐着五六个士兵,姿势各不相同,但都被颠簸得摇摇晃晃。有一个士兵,身上的衬衫十分肮脏,外面披着一件外套,一条手臂用带子吊着,脸庞虽然消瘦苍白,却神气活现地坐在车子中央。他一看见军官,想要举手敬礼,可是大概记起自己是个伤员,就顺势装作只想搔搔头皮。大车上,在他旁边躺着另一个士兵,只露出两只抓住车沿的瘦骨嶙峋的手和一双拱起的左右摇晃得像软皮般的膝盖。还有一个士兵,面目浮肿,头上扎着绷带,上面盖着一顶军帽。他坐在大车的边上,两腿垂向车轮,双肘搁在膝盖上,像是在打瞌睡。那军官就向他喊道:

⑥“陀尔日尼科夫!”“有!”那个兵睁开眼睛,脱下帽子回答,声音洪亮而急促,仿佛有二十个士兵同时在喊叫。

⑦“你是什么时候负的伤,老弟?”士兵的那双眼皮浮肿、暗淡无光的眼睛发亮了;他显然认出了自己的长官。

⑧“您好,长官!”他用同样急促的低音叫道。

⑨“团现在驻在哪里?”“驻在塞瓦斯托波尔。星期三就要转移了,长官!”“转移到哪儿?”

⑩“不知道……大概是转移到北岸吧,长官,今天敌人开始全面打炮,用的多半是榴弹,长官,连海湾里都有炮弹落下,今天打得可凶啦……”他一边戴上帽子,一边拖长声音补充说。

接下去就听不清那个士兵说些什么了,但从他脸部的表情和姿势上看来,这个苦恼的人愤愤地诉说的,不是什么使人宽心的事。

车上的柯捷尔卓夫中尉是位杰出的军官。有些人这样生活,这样行动,就因为别人也这样生活,这样行动,他可不是那种人。他心里想干什么,就干什么。而别人往往会学他的样,并且相信这样干是对的。他很有点儿才气,人也聪明;歌唱得很好,吉他也弹得不错,能说会道,文笔老练,而在当团副官的时期更练得一套办公文的本领,但他性格中最突出之点是自尊心很强。他的自尊心,虽说多半是因为有点才气,却异常强烈。它已经贯穿到他的日常生活中,使他遇事总是抱着不领先毋宁死的态度。自尊心甚至成了他内在的推动力:他老是拿自己跟别人比较,喜欢抢在人家的前面。

“哼,我才不理那小兵的胡言乱语呢!”中尉喃喃地说,心头感到十分淡漠,脑子里觉得模模糊糊。这种思想感情是在他看到车上的伤员和听了士兵的话之后产生的,而隆隆的炮声自然使这些景象和语言越发显得意味深长了。

(注)本文以俄土战争为背景,不写威武雄壮的队伍和由军乐旌旗前导的扬鞭跃马的将军,而歌颂下级军官的英勇牺牲精神,写战争的真相——流血、痛苦和死亡。

问题:细节描写是小说刻画人物形象常用的手法之一,请找出这篇小说和《复活(节选)》中为塑造人物运用细节描写的语句,并结合文本内容简要分析其作用。

明确 ①柯捷尔卓夫中尉“还扎着绷带”便回团部,表现了他不惧战争残酷的英勇牺牲精神。②柯捷尔卓夫中尉“很不高兴地冷冷地望着从他身边经过的伤病员的脸”,与下文对他“傲慢不逊”“强烈的自尊心”的介绍相照应,使得人物形象更立体丰满。③“聂赫留朵夫不知该用‘您’还是‘你’”称呼玛丝洛娃,“眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了”等细节描写,刻画了他对玛丝洛娃满怀内疚的复杂心理状态。④玛丝洛娃从探监人员中认出聂赫留朵夫,强忍心中怒火露出几分媚笑盘算着如何能从他身上搞点钱。“媚笑”这一细节反映出她作为一个妓女对生活已经麻木的心境。

法国著名评论家 罗曼·罗兰曾说:“《复活》是歌颂人类同情的最美的诗--最真实的诗,书中体现了卑劣与德性,一切都以不宽不猛的态度、镇静的智慧与博爱的怜悯去观察。”

你有没有因为某件事而心灰意冷过?有没有因为什么事儿而“堕落”过?你可曾丢失过最炽热的自己?如果有,我们该怎么做呢?今天就让我们一起走近列夫·托尔斯泰的《复活》,寻找下答案。

《

复

活

》

(节选)

《复活》

超越苦难,回归本我

列夫·托尔斯泰

高中语文 选择性必修上册 第三单元

Resurrection

作者简介

列夫·托尔斯泰(1828——1910),生于贵族家庭,19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。主要作品有长篇小说《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》。他的作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动,因此他被列宁誉为“俄国革命的镜子”是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。高尔基说:”不认识托尔斯泰者,不可能认识俄国。”

1847年退学后,他回到故乡在自己领地进行农奴制度改革的尝试

1851—1854年在高加索军队中服役并开始写作

1854—1855年参加克里米亚战争

1855年11月到彼得堡进入文学界,创作了诸多文学巨作

1910年11月病逝,享年82岁。

明确字音

嫣然(yān) 斜睨(nì) 啰唆(luō suō) 褴褛(lán lǚ) 哽住(gěng) 饶恕(shù) 害臊(sào) 擤鼻涕(xǐng)

鬈发(quán) 窘态(jiǒng) 踱步(duó)

这是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶。一方面,它体现为对现实的无情批判;

另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

托尔斯泰主义

写作背景

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,农村遭到巨大破坏,广大劳动人民的生活日趋赤贫,连年的饥馑给人民带来更为深重的灾难。

托尔斯泰关心人民困苦,以广大农民的眼光观察俄国现实生活,代表农民阶级发表意见。这在长篇小说《复活》中表现得最鲜明、也最为突出。

小说主人公玛丝洛娃本是一个贵族地主家的养女,她被主人的侄子、贵族青年聂赫留朵夫公爵诱奸后遭到遗弃。由此陷入了苦难的生活,她怀着身孕被主人赶走,四处漂泊,沦为妓女达7年之久。后来她被人诬陷谋财害命而被捕入狱。

故事梗概

玛丝洛娃与聂赫留朵夫

十年后,聂赫留朵夫以陪审员的身份出庭审理玛丝洛娃的案件,他认出了被告就是十年前被他遗弃的玛丝洛娃,他的良心受到了谴责。为了给自己的灵魂赎罪,他四处奔走为她减刑。

聂赫留朵夫渴望灵魂赎罪

故事梗概

当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。途中,传来了玛丝洛娃减刑的通知,苦役改为流放。这时的玛丝洛娃尽管还爱着聂赫留朵夫,但为了他的前途,拒绝了他的求婚,与政治犯西蒙结合。这两个主人公的经历,表现了他们在精神上和道德上的复活。

陪同玛丝洛娃流放西伯利亚

故事梗概

本课节选的是第一部第四十三章。小说前面的情节是:一个西伯利亚商人到妓院寻欢作乐。茶房和使女见商人有钱便起了谋财害命的念头。他们把一包药粉交给玛丝洛娃,要她放到商人茶杯里,骗她说是安眠药。当时,玛丝洛娃正被商人纠缠得厉害,想摆脱他,便照样做了。结果商人被药死了。命案发生后,茶房和使女贿赂律师,把罪责全栽在玛丝洛娃身上。玛丝洛娃无辜卷入谋财害命官司,蒙受冤屈,即将去服苦役。担任陪审员的贵族聂赫留朵夫在法庭上发现玛丝洛娃正是自己年轻时抛弃了的姑娘,良心深受谴责,经过痛苦的思想斗争,决定去监狱探望玛丝洛娃,祈求宽恕。

节选内容

梳理情节

开端(1-21段) 聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。

发展(22-43段) 二人交谈,聂赫留朵夫请求玛丝洛娃的原谅,但被拒绝。

高潮(44-58段) 玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。

结局(59-78段) 聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。

塑造人物

的方法

塑造人物

的作用

表现某种价值观或行为品质

表达某种主张或寄托某种感情

通过人物反映社会生活

分析人物——知识回顾

直接刻画:

间接刻画:

通过外貌、心理、动作、语言、神态、

细节描写表现人物特征

通过环境描写或他人言行表现人物特征

一、玛丝洛娃是何形象?文中多次描写玛丝洛娃的外貌和神态,尤其关注“笑容”及眼神,表现出人物怎样的心理?

(2段)她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。

(3段)把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。

1.神态描写:“笑”

讨好献媚的笑。此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的讨好的笑容。

(9段)不过她的笑容消失了,眉头痛苦地皱了起来。

玛斯洛娃认出了眼前的人就是曾经伤害自己的聂赫留朵夫,这使她的内心非常痛苦。笑容隐退,痛苦浮现。

(43段)“没有什么罪可赎的。过去的事都过去了,全完了。”玛斯洛娃说。接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妩媚又可怜地微微一笑。

(44段)她向他妖媚地笑了笑。

(53段)她又像刚才那样微微一笑。

真情流露的嫌恶的笑。“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。她的心中是愤恨的,同时又带有几分蔑视。

故意为之的妩媚的笑。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意为之,他将聂赫留朵夫视作一般的玩弄女人的人,装出一副妖媚可怜相,目的是“利用他弄到些好处”。在意识表层,妓女的职业性再一次不经意流露。

(65)她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。

(76)她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

分析:鄙夷不屑的笑。突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,害怕再次受骗的本能性回避。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷、不屑、不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

习惯的妩媚的笑。聂赫留朵夫的赎罪终未打破宁愿忍受屈辱的心理硬壳。

2.神态描写:眼神

(10)眯细眼睛,眉头皱得更紧了。

(16)······眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

(20)她一动不动地站着,斜睨的目光盯住他不放。

(27)皱着眉头看了他一眼,她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

(32)她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。

(37)她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。

情感:

面对聂赫留朵夫的赎罪:痛苦(玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的痛苦记忆又出现在她的脑海中)、蔑视、愤怒、无声抵抗、冷漠置之、鄙夷不屑。

3.外貌描写

乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈飘在额上;苍白而微肿的脸有点儿病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼晴在浮肿的眼皮下显得特别有神。

这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的遭遇的同情。

4.语言描写

原文:“不是有过一个孩子吗?”聂赫留朵夫问,感到脸红了。

“谢天谢地,他当时就死了。”她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。

“……说这些干什么呀!我什么都不记得,全都忘了。那事早完了。”

“没有什么罪可赎的。过去的事都过去了,全完了。”

“您的话真怪!”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。

表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任,表现了玛丝洛娃悲惨但倔强清醒的形象特点。

5.动作描写

原文:她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机,而为的就是那区区十个卢布;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作细节是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。一个唯利是图、工于心计、世俗贪婪的妇女形象跃然纸上。

玛丝洛娃形象总结:

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被伤害的经历之后,心灵的痛苦与生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良纯朴、天真无邪。

文中展现的是她堕落的时期,这时的她唯利是图,善于讨好献媚,工于心计,自私自利,且倔强无情。

玛丝洛娃作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪、帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满了厌恶。

玛丝洛娃形象意义:

玛丝洛娃是俄国底层民众中的典型代表,作者借她揭露了当时俄国整个官僚体系的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表达了底层人民的反抗精神和革命要求。

《复活》以玛丝洛娃的人生经历与思想沉浮为线索,深入探讨了其精神复活的必然性,不仅凸显了其丰富饱满的人物形象,更突出了这一形象对于俄国底层人民实现精神复活的重大意义。

(12)“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

(21)他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声。

分析:心理、动作、神态描写。聂赫留朵夫的情绪很激动,认为玛丝洛娃遭遇的根源在自己,自己应该赎罪,他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

聂赫留朵夫“说不下去”,说明他的内心充满了伤悲,自己给对方造成了如此大的伤害,表现了他对自己的反省。

二、聂赫留朵夫是何形象?小说如何表现人物其心理的?

(60)昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

(61-62)“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。

(67)不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她毫无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。 P67

(70)“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”······但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。

分析:心理、语言描写。一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。“不敢开口”表现了聂赫留朵夫的懦弱,也表现了他内心深深的自责和忏悔。

聂赫留朵夫内心的懦弱与动摇:聂赫留朵夫是一个内心矛盾、灵魂痛苦,懦弱犹豫的青年贵族形象,他最终由质疑与动摇走向决心拯救玛斯洛娃的。聂赫留朵夫既是贵族地主阶级罪恶的体现者,又是罪恶的批判者。他大学时纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求,进入军队和上流社会后开始花天酒地、醉生梦死,诱惑玛丝洛娃使其怀上孩子又将其抛弃。

多年后,聂赫留朵夫再次遇到了玛丝洛娃,意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,心中的良知引发了他对玛丝洛娃的同情和忏悔。他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,灵魂开始走向复活。

聂赫留朵夫的身上体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”。

①多年未见,两人身份悬殊,没有曾经的亲切、熟悉,彼此生分、隔膜;

②他是来请求她饶恕,带着“严肃、庄重、爱怜的心情”(尊敬庄重,诚恳悔过,寻求原谅的心情)来见她的。他的内心充满了负罪感,自己在人格上是丑陋、自私、有罪的;而玛斯洛娃是无辜、纯洁、善良的。

您:敬称,客气生疏

你:近称,亲切亲近

场景一:栅栏初见

(4段)“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

2.聚焦称谓置换变化过程,探究聂赫留朵夫心理

铁栅栏(对话环境)

有罪——在铁栅栏外

(公爵、始乱终弃、陪审员)

无罪——在铁栅栏内

(卖笑女、悲惨遭遇、无辜、流放)

空间:

(16段)“您好像是……但我不敢认。”玛斯洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

(17段)“我来是要请求你宽恕。”聂赫留朵夫大声说,但音调平得像背书一样。

(18段)他大声说出这句话,感到害臊,往四下里张望了一下。但他立刻想到,要是他觉得羞耻,那倒是好事,因为他是可耻的。于是他高声说下去:“请你饶恕我,我在你面前是有罪的……”他又叫道。

场景二:两人相识

被认出来后,聂赫留朵夫自认为与玛斯洛娃的关系变亲近了。

他情绪激动,在急切中改用了“你”的称呼,迫切、诚恳地想要拉近和玛斯洛娃的距离。

(31段)“我知道要您饶恕我很困难。”聂赫留朵夫开口说,但又停住,觉得喉咙哽住了,“过去的事既已无法挽回,那么现在我愿尽最大的努力去做。您说说……”“前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”(34)

“我知道,我相信,您是没有罪的。”(47)

场景三:长凳交谈

面对玛斯洛娃的冷漠相待,聂赫留朵夫感受到了被拒绝的困窘,他不知道该如何行动,如何赎罪。怜悯、悔恨、内疚、羞耻,多种情感交织在一起,不知道该如何赎罪,他又改用了尊称“您”。

(63段)“卡秋莎!我来是要请求你的宽恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕了我,或者,什么时候能饶恕我。”他说,忽然对玛斯洛娃改称“你”了。

(68段)“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺夫的样子……”

场景四:讨取卢布

当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,他的内心开始摇摆,但善意战胜了魔鬼。玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,在失望中他获得了新的使命,聂赫留朵夫不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上唤醒她,“恢复她的本性”,他的内心更亲近玛斯洛娃了。

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”

“您对我来说比妹妹还亲哪!”聂赫留朵夫说。

场景五:告别时分

当他把想赎罪的话说完了,玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,而且准备回牢房时,他又改称“您”。玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,他决定还是用这种庄重的敬称,害怕过分亲切的称呼引起玛丝洛娃的反感;他也想要用这种态度表达请求饶恕和救赎玛丝洛娃的决心。

人称的不断变换,实则是他矛盾的情感的自然流露,表现他走向精神复活时抉择的艰难。托尔斯泰用人物对话、内心独白以及心理分析等心理描写方法展现了一个_________________的贵族青年形象。

聂赫留朵夫因 而称“您”

又因 而变成“你”

又因 又称回“您”

又因 再称为“你”

最后因 他决定称“您”

决心救赎

急切激动

疏远、犹豫

深感羞耻

精神觉醒

艰难地迈出忏悔第一步

决心拯救

真诚忏悔

犹豫动摇

聂赫留朵夫:“忏悔的贵族”

列夫托尔斯泰:所有人身上同时存在着两个人。一个是精神的人,他所追求的是那种对人对己统一的幸福;一个是兽性的人,他一味追求个人幸福,并且为了个人幸福不惜牺牲全人类的幸福。

“心灵辩证法”是车尔尼雪夫斯基对托尔斯泰心理描写技巧的评价

托尔斯泰:“主要在于描写人的内部的、心灵的运动,要加以表现的并不是运动的结果,而是实际的运动过程。”

“不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的……他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。”

心灵辩证法:善于深入人物的内心抓住思想感情细微的变化,追索出人物思想感情巨大变化或剧烈转变的全过程,把握心灵的辩证发展,充分展示人物从一种思想感情向另一种常常是相反的思想感情转变。

在刻画聂赫留朵夫时,作者成功运用了“心灵辩证法”。他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

进行人物心理描写时,注意从以下方面入手:

①独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

②细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

③烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章美感。

④心理描写要符合人物的性格。

心理描写

描写人物的思想活动,能反映人物的性质,展开人物的内心世界。

聂赫留朵夫形象总结

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。他在大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年,进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活,诱惑玛丝洛娃使其怀上孩子,又将其抛弃。

多年后,他意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场,灵魂开始走向复活。

聂赫留朵夫形象总意义

他是一个“忏悔贵族”形象,是一个理想的贵族知识分子。

他能幡然悔悟,能认识到自己的罪恶,并毅然打算赎罪,并且产生了不带有任何私心的想法——唤醒玛丝洛娃的精神!达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

作为忏悔贵族的代表,聂赫留朵夫的高贵之处在于——

道德本来就不教导我们如何使自己幸福,而是教导我们如何使自己无愧于幸福。

——康德

拯救自己

审判自己

完善自己

困境中的心灵孤旅

伍尔夫:“所有的小说……都是关于人的小说。”

纪德:“一部小说是否成功,主要看人物是否生动可信。而真实可信的人物来自于真实的内心活动。”

福斯特:“小说的艺术魅力在于揭示人物内心活动的丰富性,而关于人物内心世界的叙述则有利于读者从小说中获得道德知识,突显小说主题。”

托尔斯泰:真正的艺术会涉及最为广阔的领域,能抓住人的心灵的实质。只有这样的艺术才永远是真正高超的艺术。

心灵 → 孤旅

(1)隔着铁栅栏对话

铁栅栏——象征人与人之间的隔阂

阶级的隔阂——贵族阶层、劳苦贫民阶层

记忆的隔阂——聂认出对方,玛未完全认出

好人坏人的隔阂——栅栏外是无罪之地,栅栏内是有罪之地,而无辜的玛无论是当年还是现在都在里面。情感的隔阂

作者正是用一道栅栏“颠倒黑白”的形式,展现当时整个社会的不公,侧面展现了当时俄国社会的混乱,同时为聂赫留朵夫和玛丝洛娃的第一次见面提供了背景,因为这一吵闹的场面使得玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫的讲话内容,才有了下文两人近距离的谈话,推动了情节发展。

三:分析环境。课文中的环境是一座监狱,极具典型性,人物也因而有特别的内涵。试分析选取监狱作为典型环境的用意。

(2)监狱混乱嘈杂的环境

小说创作艺术角度:延缓情节的发展

目的:用监狱中其他罪人的对话打断二人确认身份的交谈,为了更好地呈现玛丝洛娃记忆觉醒的过程。

情节:这些杂音为下文两人能够消除物理隔阂,在长凳上交谈作铺垫

环境:从一个侧面展现了当时俄国社会的混乱,监狱条件差,无辜之人关入监狱。以环境的混乱、嘈杂映衬玛丝洛娃精神世界的混乱,映衬社会执法的混乱不清。

主旨:揭示社会执法的混乱不清,暗示人物命运的波折。

2.探查社会风貌

在监狱这个典型环境中,你能窥见19世纪俄国社会的哪些风貌?

为聂赫留朵夫开后门、抢夺犯人钱财:

谄媚奉承、唯利是图、欺软怕硬的典狱长

衣衫褴褛、大声说话的男女:陷入绝境的底层人民

无辜入狱的玛斯洛娃:混乱不清的社会执法

:统治阶级、贵族阶层的腐朽、残暴;

:法庭办案的混乱荒唐

:底层民众被摧残欺压

明肖夫也走到窗前,立刻讲起他的事来。他先是怯生生地瞧瞧副典狱长,随后胆子渐渐大起来。等到副典狱长走出牢房,到走廊里去吩咐什么事,他就毫无顾虑了。

从语言和姿态上看,讲这个故事的是一个极其淳朴善良的农村小伙子。但在监狱里听一个身穿囚服的犯人亲口讲述,聂赫留朵夫觉得特别别扭。聂赫留朵夫一边听,一边打量着铺草垫的低矮床铺、钉有粗铁条的窗子、涂抹得一塌糊涂的又潮又脏的墙壁,以及这个身穿囚鞋囚服、受尽折磨的不幸的人,他那痛苦的神色和身子,心里觉得越来越难受。他不愿相信,这个极其善良的人所讲的事情是真的。他想到一个人平白无故被抓起来,硬给套上囚服,关在这个可怕的地方,就因为有人要恣意加以凌辱,他不禁感到心惊胆战。(《复活》)

“复活”之路,绝不仅仅局限于“看见”个人之苦,更在于“看见”众生之苦,洞察社会百态,为更多人呼臂呐喊,走向真正意义上的“精神的人”。

批判现实主义:观察——批判

“《复活》不是一部单纯描写个人悲欢离合的小说,而是一部再现一九〇五年革命前夜俄国社会面貌的史诗。卡秋莎 玛丝洛娃的冤案在全书中所占的篇幅并不很大,托尔斯泰只是借助这个冤案,不断扩大揭露批判的范围:先是荒唐的法庭,再是黑暗的监狱,苦难的农村和腐朽的上流社会,最后是黑幕重重的政府机构。”(《复活》译者导读)

批判现实主义:在典型环境中塑造典型人物

在监狱中,玛丝洛娃看到了受难的底层人民,她经常关心别人,对需要帮助的朋友伸出援手。在这里玛斯洛娃还接触了一些政治犯,她发现,这些人中也有贵族,他们为革命卖命并不是为了自己,而是为了拯救被压迫的底层人民。她突然明白,生命的意义不只在于个人的享乐。

玛斯洛娃:被迫害的下层女性

玛丝洛娃是俄国底层民众中被迫害,堕落后觉醒的典型代表。

她身上反映了下层人民的朴素、纯洁和善良,也表现出黑暗社会对她的蹂躏和迫害。她的血泪史是对当时俄国腐朽的官僚体系最有力的控诉和鞭笞。

她的经历表达了底层人民的反抗精神和革命要求,体现了作者对于下层人民的真挚同情。

底层人民觉醒者

批判现实主义:在典型环境中塑造典型人物

为了帮助玛丝洛娃,聂赫留朵夫不得不经常出入监狱。

他看到了监狱里肮脏、恶劣的环境,以及法律对平民的不公平待遇,他开始对底层大众关心起来,更加重了对自己所在阶层的愧疚。

他开始清楚的认识到自己所在阶级的十恶不赦,并且对贵族阶级深深地厌恶,他开始了对自己阶层的批判。

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。

作者借聂赫留朵夫的视野,抨击了法庭、监狱、官僚机关的腐败、黑暗,广泛深入地再现了19世纪俄国社会的真实画面,他的反抗散发出革命风暴渐临的气息。

聂赫留朵夫的“复活”表现了贵族阶级对于自身的反思,反映了作者对于“道德自我完善”“宽恕”等思想的主张。

聂赫留朵夫:“忏悔的贵族” 上流社会的叛逆者、揭发者、抗议者

所有第一次看见托尔斯泰的人,一见他的模样都大失所望。他们从老远的地方乘坐火车前来……每个人心里都暗自期待着动人心魄的见面场景,心灵早已把他塑造成体格魁梧、神气威严的男子,蓄了一副浓密的圣父上帝似的长髯,身材高大,傲气凛人,巨人和天才汇集一身。

终于房门打开,瞧:一个个子矮小、身材结实的小个子男人快步走来,长髯飘飘,几乎是用跑步的步伐走进屋来,倏而停住脚步,亲切地微笑着,站在深感意外的客人面前……什么?这个态度亲切、脾气温和的小男人,“这位雪地里灵巧的老爷爷”,真的就是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰?他的威严引起的寒噤已烟消云散:稍稍壮起胆子,好奇心使人大胆抬头,直视他的面孔。

可是突然间,这位抬头仰视的人血液停止流动,一道灰色的目光,从两道浓眉后面直射出来,犹如一只豹子从灌木丛生的林莽之中扑向他们,这就是托尔斯泰的那道石破天惊的目光,凡是直视过这位强劲有力之人脸庞的人,都会说起他的这道异乎寻常的目光。它能穿透每一个妄想,揭露每一句谎话,摧毁每一种信仰:在这双洞察一切的眼睛前面,一切都裸露无遗。因此当他拔出这柄铁灰色的匕首,指向自己时,那就永远极为可怕:因为它的锋刃便无情地一直刺向心脏深处,给以致命的创伤。

谁若长了这样一双眼睛,就看得真切,世界和所有的知识全都为他所有。

但是有了这样一双永远真挚、永远清醒的眼睛,也就永远不会幸福。

——茨威格《三诗人》

观点一:“复活”主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”“良知复活”

(1)聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段:

①单纯善良的大学生;

②放纵堕落的花花公子;

③苏醒忏悔的复活者(“我在认罪。”(12段);“请你饶恕我”(19段)

(2)典型意义:聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。聂赫留朵夫的复活体现了列夫·托尔斯泰世界观转变后的精神追求。

四:探究。小说以《复活》为题,是指谁的复活?

观点二:“复活”主要是指玛丝洛娃的本性、人性和尊严的复活。

(1)玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段:

①天真美好的单纯少女(曾经的卡秋莎:俏丽、纯朴、惹人喜爱)

②遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子(如今的玛斯洛娃:唯利是图、失去尊严的妓女)

③宽恕复活,重获新生

(2)典型意义:玛丝洛娃反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理的社会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。

思考:小说以“复活”为题,有何含义?

①人性的复活。曾经聂赫留朵夫是一个沉迷声色的花花公子,每天的生活看似光鲜,实则内心充满空虚。直到他再次看到玛丝洛娃那一刻,那个因为他的欲望毁掉的女孩儿,他开始审视自己的经历,开始直面他的过去的错误。那一刻,他内心中自己善良的一面,在压迫中终于开始苏醒。

②道德的复活。聂赫留朵夫鼓起勇气,面对曾被自己深深伤害过的玛丝洛娃,他放下自己的贵族身段。向她忏悔自己曾经犯下的罪恶,祈求获得宽恕。这一刻,他曾经沦丧的道德感再次回归,这是他道德的复活。

③精神的复活。当聂赫留朵夫作为陪审员的身份在法庭上与被告的玛丝洛娃重逢时,相信他的内心是受到了极大震撼的,沉睡在心灵深处的精神的人开始觉醒。他开始认识到,正是因为自己的不负责任,才造成了玛丝洛娃一生的悲剧,开始认识到自己犯了罪。于是,聂赫留朵夫走上了自己的赎罪之路,同时也是在进行自我救赎,他的精神走向了复活。

总结主题

本文写聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃,写到了玛丝洛娃落到社会底层、沦为妓女的经过,表现了被侮辱、被侵害、走入迷途的玛丝洛娃依然对那段生活感到痛苦,聂赫留朵夫对玛丝洛娃的忏悔和赎罪的心理,这些都暗示了两人开始走向精神的、灵魂的“复活”,托尔斯泰通过这一事件表达了对贵族社会的揭露和批判,并寄寓了美好的人性理想。

环节五:思考延伸

八月的塞瓦斯托波尔

列夫 托尔斯泰

①八月底,在杜凡卡和巴赫契萨拉依之间穿越许多峡谷的大道上,在浓密而灼热的尘土里,一辆军官坐的马车正缓缓向塞瓦斯托波尔行进。这是一种在别处见不到的特别马车。

②马车上,前面蹲着一个勤务兵,身穿黄土布上衣,头戴一顶旧得不成样子的军官制帽,手里拉着缰绳,后面,在盖着马衣的行李堆上,坐着一个穿夏季制服的步兵军官——柯捷尔卓夫中尉。这个军官,个儿并不高。他的脸有点儿浮肿,还有些跟年龄不相称的松弛宽阔的皱纹,损害了脸部的轮廓。他那张被太阳晒成黄褐色的带点病容的脸又显得比较消瘦。他那双淡褐色的眼睛并不大,却非常灵活,甚至有点傲慢不逊。这个军官五月十日那天被弹片击伤头部,直到现在还扎着细带,但一星期前他觉得身体复元了,就离开辛菲罗波尔的医院回团部。

③迎面来了一长列农民的大车,原来是送军粮到塞瓦斯托波尔去的,此刻正载运伤病员回来,其中有穿灰军服的陆军,穿黑外套的水兵,戴红色土耳其帽的希腊志愿兵,也有留大胡子的民兵。军官的马车只得停下来。路上扬起浓密的尘土,像云雾般悬在空中,也落到军官的眼睛和耳朵里,粘在他那汗津津的脸上。军官眯起眼睛,皱起眉头,很不高兴地冷冷望着从他身边经过的伤病员的脸。

④“那个虚弱的小兵是我们连里的。”勤务兵向长官转过身去,指指一辆走到他们旁边的满载伤员的大车说。

⑤车上坐着五六个士兵,姿势各不相同,但都被颠簸得摇摇晃晃。有一个士兵,身上的衬衫十分肮脏,外面披着一件外套,一条手臂用带子吊着,脸庞虽然消瘦苍白,却神气活现地坐在车子中央。他一看见军官,想要举手敬礼,可是大概记起自己是个伤员,就顺势装作只想搔搔头皮。大车上,在他旁边躺着另一个士兵,只露出两只抓住车沿的瘦骨嶙峋的手和一双拱起的左右摇晃得像软皮般的膝盖。还有一个士兵,面目浮肿,头上扎着绷带,上面盖着一顶军帽。他坐在大车的边上,两腿垂向车轮,双肘搁在膝盖上,像是在打瞌睡。那军官就向他喊道:

⑥“陀尔日尼科夫!”“有!”那个兵睁开眼睛,脱下帽子回答,声音洪亮而急促,仿佛有二十个士兵同时在喊叫。

⑦“你是什么时候负的伤,老弟?”士兵的那双眼皮浮肿、暗淡无光的眼睛发亮了;他显然认出了自己的长官。

⑧“您好,长官!”他用同样急促的低音叫道。

⑨“团现在驻在哪里?”“驻在塞瓦斯托波尔。星期三就要转移了,长官!”“转移到哪儿?”

⑩“不知道……大概是转移到北岸吧,长官,今天敌人开始全面打炮,用的多半是榴弹,长官,连海湾里都有炮弹落下,今天打得可凶啦……”他一边戴上帽子,一边拖长声音补充说。

接下去就听不清那个士兵说些什么了,但从他脸部的表情和姿势上看来,这个苦恼的人愤愤地诉说的,不是什么使人宽心的事。

车上的柯捷尔卓夫中尉是位杰出的军官。有些人这样生活,这样行动,就因为别人也这样生活,这样行动,他可不是那种人。他心里想干什么,就干什么。而别人往往会学他的样,并且相信这样干是对的。他很有点儿才气,人也聪明;歌唱得很好,吉他也弹得不错,能说会道,文笔老练,而在当团副官的时期更练得一套办公文的本领,但他性格中最突出之点是自尊心很强。他的自尊心,虽说多半是因为有点才气,却异常强烈。它已经贯穿到他的日常生活中,使他遇事总是抱着不领先毋宁死的态度。自尊心甚至成了他内在的推动力:他老是拿自己跟别人比较,喜欢抢在人家的前面。

“哼,我才不理那小兵的胡言乱语呢!”中尉喃喃地说,心头感到十分淡漠,脑子里觉得模模糊糊。这种思想感情是在他看到车上的伤员和听了士兵的话之后产生的,而隆隆的炮声自然使这些景象和语言越发显得意味深长了。

(注)本文以俄土战争为背景,不写威武雄壮的队伍和由军乐旌旗前导的扬鞭跃马的将军,而歌颂下级军官的英勇牺牲精神,写战争的真相——流血、痛苦和死亡。

问题:细节描写是小说刻画人物形象常用的手法之一,请找出这篇小说和《复活(节选)》中为塑造人物运用细节描写的语句,并结合文本内容简要分析其作用。

明确 ①柯捷尔卓夫中尉“还扎着绷带”便回团部,表现了他不惧战争残酷的英勇牺牲精神。②柯捷尔卓夫中尉“很不高兴地冷冷地望着从他身边经过的伤病员的脸”,与下文对他“傲慢不逊”“强烈的自尊心”的介绍相照应,使得人物形象更立体丰满。③“聂赫留朵夫不知该用‘您’还是‘你’”称呼玛丝洛娃,“眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了”等细节描写,刻画了他对玛丝洛娃满怀内疚的复杂心理状态。④玛丝洛娃从探监人员中认出聂赫留朵夫,强忍心中怒火露出几分媚笑盘算着如何能从他身上搞点钱。“媚笑”这一细节反映出她作为一个妓女对生活已经麻木的心境。