第四单元 三《采用合理的论证方法》课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四单元 三《采用合理的论证方法》课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 46.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

采用合理的论证方法

教

学

目

标

认识论证和关注论证的隐含前提。

1

认识并学会运用间接论证,在论证中引入虚拟论敌。

2

了解驳论文的相关知识,尝试写驳论文。

3

关注论证的隐含前提

PART 01

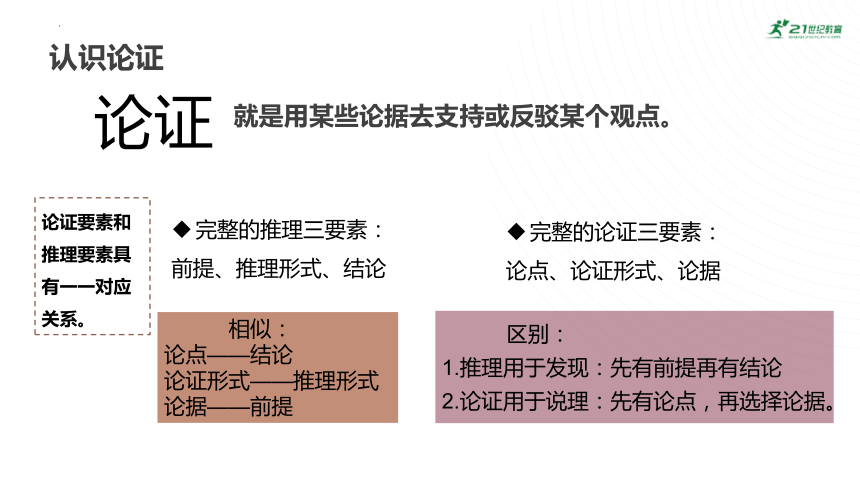

论证

就是用某些论据去支持或反驳某个观点。

论证要素和推理要素具有一一对应关系。

完整的推理三要素:

前提、推理形式、结论

完整的论证三要素:

论点、论证形式、论据

相似:

论点——结论

论证形式——推理形式

论据——前提

区别:

1.推理用于发现:先有前提再有结论

2.论证用于说理:先有论点,再选择论据。

认识论证

关注论证的隐含前提

1.快速阅读教材,理解什么是“隐含前提”;并补写出文中柯南·道尔的《银色马》中主人公福尔摩斯的一段话所隐含的前提。

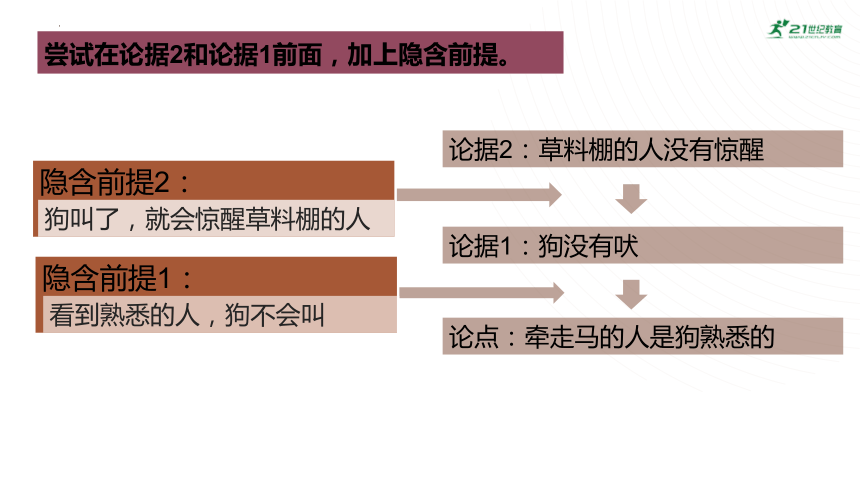

尝试在论据2和论据1前面,加上隐含前提。

隐含前提2:

论据2:草料棚的人没有惊醒

论据1:狗没有吠

论点:牵走马的人是狗熟悉的

隐含前提1:

狗叫了,就会惊醒草料棚的人

看到熟悉的人,狗不会叫

值得注意的是,论证省略的隐含前提往往不止一个两个,如果深入追问福尔摩斯的论证,会发现还有其他隐含前提。例如:那只狗当时必须在马厩,而且它没有睡着或处于其他非正常状态;当时确实有两个人在草料棚,他们听觉正常、意识清醒或容易唤醒,并且一定会如实地反映相关情况;草料棚在狗叫声的有效传播范围内……这些前提只要有一个不成立,论点就值得怀疑。

发现论证的隐含前提,并对它的可靠性进行考察,是评估和改进论证的一个重要方面。

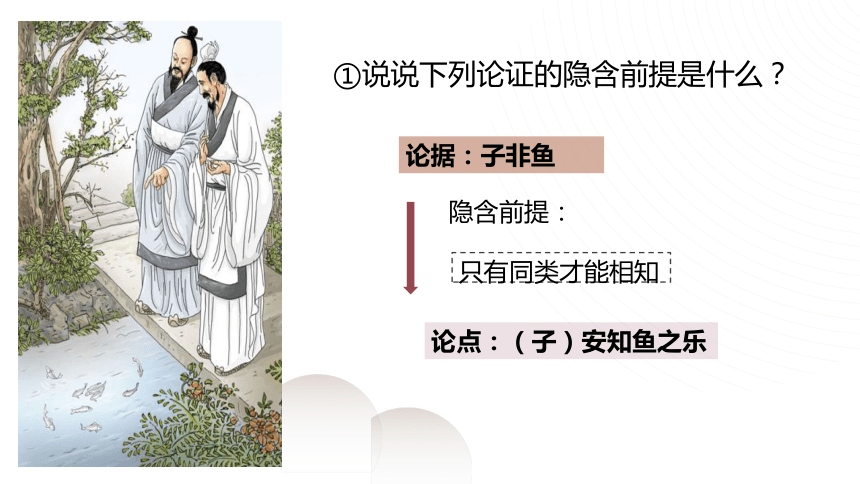

论据:子非鱼

论点:(子)安知鱼之乐

隐含前提:

只有同类才能相知

①说说下列论证的隐含前提是什么?

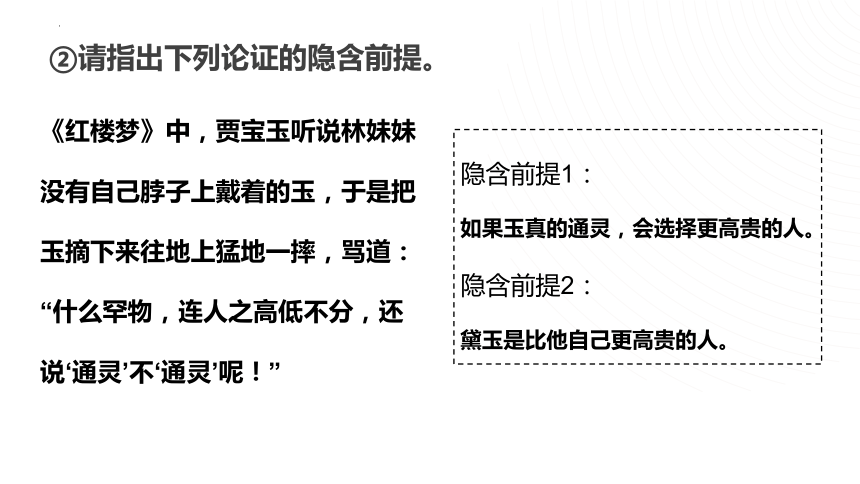

《红楼梦》中,贾宝玉听说林妹妹

没有自己脖子上戴着的玉,于是把

玉摘下来往地上猛地一摔,骂道:

“什么罕物,连人之高低不分,还

说‘通灵’不‘通灵’呢!”

隐含前提1:

如果玉真的通灵,会选择更高贵的人。隐含前提2:

黛玉是比他自己更高贵的人。

②请指出下列论证的隐含前提。

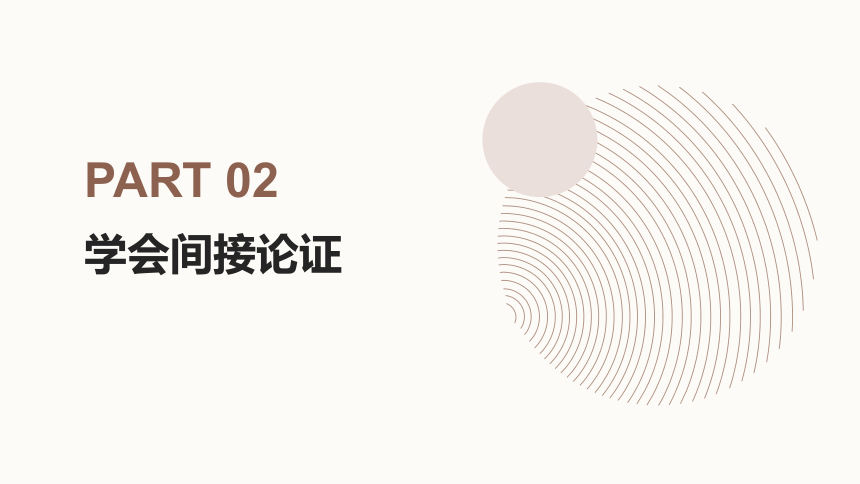

学会间接论证

PART 02

直接论证

间接论证

常见论证方法:

例证法

引证法

喻证法

比较法

类比法

……

排除法

反证法

归谬法

常见论证形式:

举例论证

道理论证

比喻论证

对比论证

类比论证

……

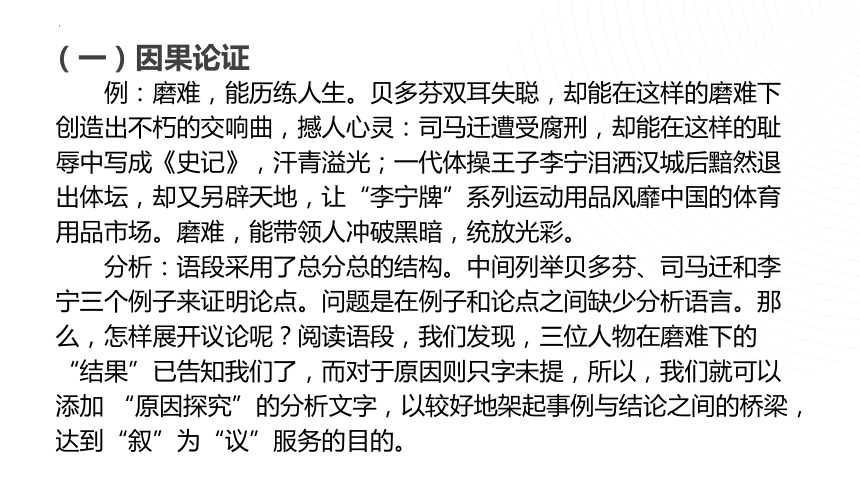

(一)因果论证

例:磨难,能历练人生。贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵:司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光;一代体操王子李宁泪洒汉城后黯然退出体坛,却又另辟天地,让“李宁牌”系列运动用品风靡中国的体育用品市场。磨难,能带领人冲破黑暗,统放光彩。

分析:语段采用了总分总的结构。中间列举贝多芬、司马迁和李宁三个例子来证明论点。问题是在例子和论点之间缺少分析语言。那么,怎样展开议论呢?阅读语段,我们发现,三位人物在磨难下的 “结果”已告知我们了,而对于原因则只字未提,所以,我们就可以添加 “原因探究”的分析文字,以较好地架起事例与结论之间的桥梁,达到“叙”为“议”服务的目的。

(一)因果论证

修改:有时候磨难,恰恰能够历练人生,绽放光彩。贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵,那是因为他不屈服命运的压打,顽强抗拒厄运,才谱出了人类的心灵之歌;司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光,那是因为他有坚定如山的信念,刚毅如铁的意志,于诽谤讥嘲中坚持自己的志向,才突围成为“史圣”;一代体操王子李宁泪洒汉城黯然退出体坛后,却又另辟天地开创了自己的事业,让“李宁牌”系列运动用品风靡中国的体育用品市场,那是因为他懂得承受失败,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条新路。磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者,只不过是人生路上的一帘风雨,只要勇敢地走过去,前方是另一片蓝天。

(二)假设论证

创新能促进社会的发展

海尔集团始终坚持以技术作为发展的手段和依托。在十几年的发展过程中,从引进技术到整合国内外资源、自主创新,坚持“技术创新课题来自于市场难题”和“设计创造高质量、高附加值”的研发理念,通过技术创新使集团在中国市场和国际市场上取得长期的成功,营业额年平均增长率达到78%,持续保持在家电与其它在相关领域的领先地位。

假如海尔集团因循守旧,不进行技术创新,不更新研发理论,也许海尔早就被市场所淘汰,“海尔,这个品牌也不会闻名中外。正是由于海尔集团的不断创新,打响了海尔这个品牌。所以,创新是海尔发展的不竭动力,是促进社会发展的不竭源泉。”

(二)对比论证

……孙膑与庞涓同出于鬼谷子门下,都是精于谋略,不可多得的人才。但是当孙膑来到庞涓任职的魏国时,庞涓嫉妒他的才能,表面恭敬,内心狠毒,多次向魏王进谗言,以致孙膑被挖去膝盖骨,不得展其才志。而当时齐王听说孙膑之才,不惜费尽心力,将孙膑请到齐国,委以重任。齐军终得马陵道之胜。同是孙膑,为何落得两种境遇呢?这是因为他效劳于优劣不同的两个统治集团。在魏国,庞涓只为私利,妒贤嫉能,魏王昏庸,偏听偏信,缺乏识别千里马的伯乐眼光。试想孙膑在这么一个集体中,如何施展大志呢?而齐王任贤用能,身边臣子虚怀若谷,上下齐心,孙膑在此,计出即行,得以充分发挥作用。……

这个例子里面含有正反两种因素,作者从正反两个方面进行对比性分析,突出了所要论证的观点。

(三)比较分析法

將所举事例进行比较,找出其中的相同点和不同点。通过比较分析,能够透过表象,指出实质。

示例:论点:看待问题要全面客观,更不可以己之长攻人之短。

论据:有一个故事:一位哲学家乘渔夫的船过河,他嘲笑渔夫不懂数学失去三分之一的生命,不懂哲学又失去一半的生命。风浪来,船即将沉没,渔夫说,你不会游泳,全部的生命将没有了。

在这故事中,哲学家确实知识渊博,他懂数学又精通哲学,这是他的长处。而渔夫呢,这类知识贫乏,对数学、哲学一窍不通,这是他的短处。但是,哲学家虽有长处,也有短处,而且他的短处恰恰是渔夫的长处。哲学家没有全面地看问题,片面地用自已的长处来攻击他人的短处,其结果自然被渔夫反唇相讥。

排除法又叫淘汰法,如果一个题有若干个选项,而要证明其中某项正确,只要找出证据否定其他所有的选项就行了。

如鲁迅《拿来主义》的中心论点是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,却偏偏从“闭关主义”说起,采用的就是排除法,其推理过程如下:

或者闭关,或者送去,或者等别人“送来”,或者自己去拿 (当时没有其他选择)

不能闭关,不能送去,不能等别人“送来”

只有自己去拿(结论)

1.排除法

反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后摆出明显的错误或矛盾,从而间接证明最初的观点。

例如:我们对课文《祝福》运用反证法证明故事发生在辛亥革命之后。

论题:《祝福》 的故事一定发生在辛亥革命之后。

设立反论题:《祝福》的故事不是发生在辛亥革命之后。

如果故事不是发生在辛亥革命之后, 就不可能有“旧历”的说法,

可是课文头一句就说“旧历的年底毕竟最像年底”,

所以,《祝福》的故事一定发生在辛亥革命之后。

2.反证法

归谬法是从某一观点推出明显的错误或矛盾,目的是证明这一观点本身的错误,常用于驳论。

为了反驳命题p,可以先假定p真,然后由其推出它所含有的推断q,而q是明显荒谬的,于是,就可以通过否定推断q进而否定命题p。

归谬法的逻辑,形式是:

如果p那么q,非q,所以非p。

3.归谬法

在一次宴会上,俄国著名文学批评家赫尔岑被喧闹的音乐扰得心烦意乱,直用手捂耳朵。主人见他这样便解释说:“演奏的是流行乐曲。”赫尔岑问道:“流行的乐曲就一定高尚吗?”主人说:“不高尚的东西怎么能流行呢?”赫尔岑反驳道:“ ”

那么,流行感冒也是高尚的了?

求证:非p

①假设:p

②如果p,则q

③非q

④非p

求证(非p):流行的东西不一定高尚。

①假设(p):流行的东西都高尚

②推理(如果p,则q):如果流行的东西都高尚,那么流行感冒也是高尚的

③非q:然而流行感冒不高尚

④非p:流行的东西不一定高尚。

3.归谬法:案例

在论证中引入“虚拟论敌”

PART 03

正在读高三的李明同学觉得“学习无用”,并产生了退学的想法。假如你是李明的同学,你如何劝说他呢?

直接论说读书的重要性

“虚拟论敌”

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,不妨称其为“虚拟论敌”。

通过提出各种反对观点或者对自己不利的论据,从而让你的观点更经得起推敲。

“虚假论敌”

例如:要求以“兼听则明”为论题写一篇议论文。

常规模式:

①论点:兼听则明

②正面的例子:“齐王纳谏”

③反面的例子:“晁盖丧命”

【分析】按照这样的提纲写下去,很容易写成“观点加例子”的模式,即使材料再丰富,逻辑上还是不够周密。

假想一个“虚拟论敌”,这个“论敌”会从哪些方面攻击你的论证呢?

你的质疑:

(1)“兼听”就一定“明”吗?

(2)有没有反例

(3)如果此论点成立,需要什么条件?

例如:要求以“兼听则明”为论题写一篇议论文。

听取别人建议,反而不“明”的反例

——父子骑驴 三人成虎

只听一人,也能成功的反例

——齐王听了“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音,李世民有时只听魏征一人的意见就足矣

——(我们应该如何兼听)兼听的方法

——(达到什么程度,才算兼听)兼听的内涵

分析:有了质疑,就要应对、驳斥、解释,也就需要对“兼听”的内涵作进一步的解释,对例子作进一步的分析。

改正后的提纲:

①提出论点:兼听则明。

②阐述论点:

“兼”的目的:拓宽视野,打开思路。

“兼”的核心:在“多”,更在“异”。

③举例分析

正:“齐王纳谏”等,分析齐王“兼听”的表现,重点突出“刺”“谏”“谤议”

反:“晁盖丧命”等,分析不“明”的根本原因是不能“兼听”,尽量排除他因。

④进行限定

主动引入反例“父子骑驴”等,指出“听”不能代替“断”。进一步分析:“兼听则明”的前提是听者包容与善断。

“兼听”的原则是独立思考、为我所用。

正在读高三的李明同学觉得“学习无用”,并产生了退学的想法。假如你是李明的同学,你如何劝说他呢?

2.“虚拟论敌”分析练习

①学习太苦,学习太累。

②没有读书的天赋,在读书的过程感受到的是深深的挫败感。

③很多没有读书的人成为成功人士,北大毕业的陆步轩却去卖猪肉。

引入“虚拟论敌”

身为学生,我深知你所经历的痛苦与煎熬,但是我们也须谨记罗素那句话:“不能忍受无聊的一代人,注定是碌碌无为的一代人。”学海遨游固然辛苦,但每一次屏息,都是积淀的过程,每一次深潜都是知识的淬炼。你看那程门立雪的佳传,看宋濂不畏大雪数尺,即使“足肤皲裂”也不放弃学习。看那头悬梁,锥刺股的千年佳话……正是高三的你,又有什么理由放弃学习呢?

①学习太苦,学习太累。

②没有读书的天赋,在读书的过程感受到的是深深的挫败感。

苏格拉底讲:“不被审视的人生是不值得过的。”你如今萌生了想要退学的念头大概是在审视自我中步入歧途。还记得《师说》中的教诲吗?“闻道有先后,术业有专攻”,你并非不适合学习,只是还没找到你的舞台。学习的过程就是审视自我,寻找自我的过程。

③很多没有读书的人成为成功人士,北大毕业的陆步轩却去卖猪肉。

你只见没有读书的人成为成功人士,却忽视了出现这种情况的概率,你也忽视了这些成功的人在创业途中所经历的多于别人的血与泪。你只看到了北大毕业的陆步轩去卖猪肉,却不知他最终创办了壹号食品股份有限公司,并在全国30多个城市开设店铺,成为名副其实的猪肉大王,还给母校北大捐了9亿。陆步轩的成功与其北大毕业生的身份息息相关,如果不是北大毕业,他就找不到自己的合作伙伴陈生,同时也没有创业初期的许多资源。

驳论文写作

PART 04

尝试写驳论文

批驳方向

驳论点

驳论据

驳论证

注意:

(1)有条有理

(2)有破有立

(3)有理有据

(一)掌握驳论文的写法

1.什么是驳论文

驳论文一般是先指出对方错误的实质,或直接批驳(驳论点),或间接批驳(驳论据、驳论证);继而针锋相对地提出自己的观点并加以论证。驳论是与立论紧密联系的,因为反驳对方的错误论点,往往要针锋相对地提出自己的正确论点,以便彻底驳倒对方的错误论点。

侧重于驳论的议论文是驳论文。驳论文往往破中有立,边破边立,即在反驳对方错误论点的同时,针锋相对地提出自己的正确观点。

批驳错误论点的方法有三种,即驳论点、驳论据、驳论证,但归根结底是为了驳论点。

文体 特征 驳论文 立论文

常规结构 树靶子—表态度—剖本质、指谬误或析弊端—立己论 提出论点—分析论证—得出结论

论证方式 驳论为主(驳主论次,先驳后立) 立论为主(立中亦可有驳)

写作重点 证伪 证实

2.如何做到“符合驳论文文体特征”

驳论文与立论文文体特征对比

3.驳论文的结构

(1)摆出要批驳的观点(树靶子)。

(2)深入地分析,针锋相对地批驳。

(3)树立自己的观点,并加以论证。

(4)适当结尾,照应观点,提出希望。

以上四步是驳论文的基本结构,根据不同的论证需要也可以适当调整其先后顺序。

4.如何做到驳论有针对性

批驳方向一:驳论点

“无欲则刚”? 评析

智者劳贤者忧,不智不贤无所求。既为智者贤者,为何有忧有愁?只因有欲有求。 “欲望”这个词,听起来似贪似嗔似痴,却任谁都不能免俗。换句话说,没有了欲望,生之趣味何在?生之意义又何在? 颜回箪食瓢饮居陋巷,人不堪其忧而不改其乐,成就他的,是求道德的欲望;刘邦初见万人瞻望的秦始皇,脱口而出“大丈夫当如是”,激励他的,是求功业的欲望;匡衡凿壁偷光,车胤囊萤照读,杨时程门立雪,引导他们的,是求知识的欲望;尼采扬言“总有人会失败,但那个人绝对不是我”,支撑他的,是求胜的欲望;汶川地震中坚持时间最长的幸存者崔昌会,在废墟下靠蚯蚓和野草为食,最终创造了生命的奇迹,拯救他的,是“我要活下去”的求生的欲望…… 标题中的问号显示了驳文色彩

第1段:树靶子

第2段:驳概念“欲望”。“换句话说”反面论证

第3段:事例论证

扣题分析:谁做了什么,结果如何,动词+他的,是……的欲望

批驳方向二:驳论据

被驳的论据主要有两种错误:论据不真实,质疑隐含前提的可靠性不强。

示例文段 评析

“厚积薄发”是个纯粹的伪命题。要知道,“厚”无止境!姜太公韬光养晦直至古稀之年,将毕生功名寄托在一枚直钩上,该算厚了吧。但就算他真的钓来了周文王这条大鱼,在窃喜之后,他又如何面对那段本应指点江山、挥斥方遒却混迹于市井之中的青春韶光?这还算好的,自古至今,隐忍不发、闭门苦学者何止千万,又有几人闻达于后世?绝大多数都随历史风尘湮没无痕,当然,随之湮灭的还有胸中壮志、满腹经纶,可惜之至。所以,隐忍这个词,离我们这个时代越远越好,我们应该“薄积厚发”。 第一句摆观点

驳概念:“厚”

驳论据:姜太公,隐忍不发、闭门苦学者

用“谈弊端”的方法,从发展角度、内心角度论证

【分析】 姜太公在古稀之年得到了周文王的赏识,这一千古佳话一直以来就是“厚积薄发”这一观点的有力证明,可是作者在这个事例中找到了不合理的成分,那就是姜太公辜负了自己的青春韶光,并且,于古稀之年大展宏图对于绝大多数人来说是不可能的,姜太公不过是个个例。作者通过反驳敌方的论据间接地反驳了敌方的论点,从而提出了自己的观点——“薄积厚发”。

批驳方向三:驳论证

敌方的论证方法可能出现的错误:逻辑混乱、以偏概全。

示例文段 评析

俗语云:“没有规矩,不成方圆。”在古代,只有圆规才能画出圆形,只有曲尺才能画出方形。然而,在今天,不借助这些工具,仅仅是点几下鼠标,就可以画出数以千计的标准图形。 规矩实际是一种比喻:假如你不按照一定的方式出牌,你就一定玩不成。真的如此吗?规矩不是凭空产生的。我不禁要问:“在立规矩之前,方圆何在?”规矩按制定的时间先后分旧规矩和新规矩,那么我们到底要遵循哪个规矩?如果一味地在行为上端正老实,合乎标准和常理,新规矩从何而来?如果有幸在遵循旧规矩的基础上保证了自己的成功而成为新规矩的制造者,我们是否也成了不规矩的人?如果每个人都遵循着规矩,世上的人都将故步自封,有何进步发展可言? 要破的逻辑:没有A不成B

第2段:驳概念

一连串问号驳原先的论证思路

谈弊端:从范围角度

【分析】 作者先树靶子——“没有规矩,不成方圆”,然后分析这句名言中的内在逻辑,按照敌方的论证逻辑最后推导出了错误的观点,即人们都将循规蹈矩、故步自封,人类社会将没有进步发展的可能。敌方的论证逻辑不成立,其论点自然也就站不住脚了。

5.驳论时应注意三点

(1)有条有理

反驳的过程尽量条理清晰。一般来说,首先要指出并分析对方的观点。对方的观点包含几个要点,如准备逐点反驳,须按条理进行。如果要对论证的三要素进行全方位的驳斥,那就逐项进行,不要“眉毛胡子一把抓”。

(2)有破有立

否定是为了建构,揭穿错误是为了弘扬真理。驳论文的主要功能在于“破”,但根本目的在于“立”。没有立,驳就没有价值。驳而不立,容易让人理解为挑毛病;驳而后立,才是一种真诚的建设态度。

(3)有理有据

要克制情绪,有理有据地展开反驳。说理是一种理性交流,用事实和逻辑的力量说服人。反驳的最终目的是揭示真相和寻求正义,不是压倒别人和维护自己。甚至在很多时候,反驳并不一定以某一方的落败而告终,大家充分表达个人立场,然后在不同意见的碰撞和交锋中取得共识,共同进步。

采用合理的论证方法

教

学

目

标

认识论证和关注论证的隐含前提。

1

认识并学会运用间接论证,在论证中引入虚拟论敌。

2

了解驳论文的相关知识,尝试写驳论文。

3

关注论证的隐含前提

PART 01

论证

就是用某些论据去支持或反驳某个观点。

论证要素和推理要素具有一一对应关系。

完整的推理三要素:

前提、推理形式、结论

完整的论证三要素:

论点、论证形式、论据

相似:

论点——结论

论证形式——推理形式

论据——前提

区别:

1.推理用于发现:先有前提再有结论

2.论证用于说理:先有论点,再选择论据。

认识论证

关注论证的隐含前提

1.快速阅读教材,理解什么是“隐含前提”;并补写出文中柯南·道尔的《银色马》中主人公福尔摩斯的一段话所隐含的前提。

尝试在论据2和论据1前面,加上隐含前提。

隐含前提2:

论据2:草料棚的人没有惊醒

论据1:狗没有吠

论点:牵走马的人是狗熟悉的

隐含前提1:

狗叫了,就会惊醒草料棚的人

看到熟悉的人,狗不会叫

值得注意的是,论证省略的隐含前提往往不止一个两个,如果深入追问福尔摩斯的论证,会发现还有其他隐含前提。例如:那只狗当时必须在马厩,而且它没有睡着或处于其他非正常状态;当时确实有两个人在草料棚,他们听觉正常、意识清醒或容易唤醒,并且一定会如实地反映相关情况;草料棚在狗叫声的有效传播范围内……这些前提只要有一个不成立,论点就值得怀疑。

发现论证的隐含前提,并对它的可靠性进行考察,是评估和改进论证的一个重要方面。

论据:子非鱼

论点:(子)安知鱼之乐

隐含前提:

只有同类才能相知

①说说下列论证的隐含前提是什么?

《红楼梦》中,贾宝玉听说林妹妹

没有自己脖子上戴着的玉,于是把

玉摘下来往地上猛地一摔,骂道:

“什么罕物,连人之高低不分,还

说‘通灵’不‘通灵’呢!”

隐含前提1:

如果玉真的通灵,会选择更高贵的人。隐含前提2:

黛玉是比他自己更高贵的人。

②请指出下列论证的隐含前提。

学会间接论证

PART 02

直接论证

间接论证

常见论证方法:

例证法

引证法

喻证法

比较法

类比法

……

排除法

反证法

归谬法

常见论证形式:

举例论证

道理论证

比喻论证

对比论证

类比论证

……

(一)因果论证

例:磨难,能历练人生。贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵:司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光;一代体操王子李宁泪洒汉城后黯然退出体坛,却又另辟天地,让“李宁牌”系列运动用品风靡中国的体育用品市场。磨难,能带领人冲破黑暗,统放光彩。

分析:语段采用了总分总的结构。中间列举贝多芬、司马迁和李宁三个例子来证明论点。问题是在例子和论点之间缺少分析语言。那么,怎样展开议论呢?阅读语段,我们发现,三位人物在磨难下的 “结果”已告知我们了,而对于原因则只字未提,所以,我们就可以添加 “原因探究”的分析文字,以较好地架起事例与结论之间的桥梁,达到“叙”为“议”服务的目的。

(一)因果论证

修改:有时候磨难,恰恰能够历练人生,绽放光彩。贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵,那是因为他不屈服命运的压打,顽强抗拒厄运,才谱出了人类的心灵之歌;司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光,那是因为他有坚定如山的信念,刚毅如铁的意志,于诽谤讥嘲中坚持自己的志向,才突围成为“史圣”;一代体操王子李宁泪洒汉城黯然退出体坛后,却又另辟天地开创了自己的事业,让“李宁牌”系列运动用品风靡中国的体育用品市场,那是因为他懂得承受失败,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条新路。磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者,只不过是人生路上的一帘风雨,只要勇敢地走过去,前方是另一片蓝天。

(二)假设论证

创新能促进社会的发展

海尔集团始终坚持以技术作为发展的手段和依托。在十几年的发展过程中,从引进技术到整合国内外资源、自主创新,坚持“技术创新课题来自于市场难题”和“设计创造高质量、高附加值”的研发理念,通过技术创新使集团在中国市场和国际市场上取得长期的成功,营业额年平均增长率达到78%,持续保持在家电与其它在相关领域的领先地位。

假如海尔集团因循守旧,不进行技术创新,不更新研发理论,也许海尔早就被市场所淘汰,“海尔,这个品牌也不会闻名中外。正是由于海尔集团的不断创新,打响了海尔这个品牌。所以,创新是海尔发展的不竭动力,是促进社会发展的不竭源泉。”

(二)对比论证

……孙膑与庞涓同出于鬼谷子门下,都是精于谋略,不可多得的人才。但是当孙膑来到庞涓任职的魏国时,庞涓嫉妒他的才能,表面恭敬,内心狠毒,多次向魏王进谗言,以致孙膑被挖去膝盖骨,不得展其才志。而当时齐王听说孙膑之才,不惜费尽心力,将孙膑请到齐国,委以重任。齐军终得马陵道之胜。同是孙膑,为何落得两种境遇呢?这是因为他效劳于优劣不同的两个统治集团。在魏国,庞涓只为私利,妒贤嫉能,魏王昏庸,偏听偏信,缺乏识别千里马的伯乐眼光。试想孙膑在这么一个集体中,如何施展大志呢?而齐王任贤用能,身边臣子虚怀若谷,上下齐心,孙膑在此,计出即行,得以充分发挥作用。……

这个例子里面含有正反两种因素,作者从正反两个方面进行对比性分析,突出了所要论证的观点。

(三)比较分析法

將所举事例进行比较,找出其中的相同点和不同点。通过比较分析,能够透过表象,指出实质。

示例:论点:看待问题要全面客观,更不可以己之长攻人之短。

论据:有一个故事:一位哲学家乘渔夫的船过河,他嘲笑渔夫不懂数学失去三分之一的生命,不懂哲学又失去一半的生命。风浪来,船即将沉没,渔夫说,你不会游泳,全部的生命将没有了。

在这故事中,哲学家确实知识渊博,他懂数学又精通哲学,这是他的长处。而渔夫呢,这类知识贫乏,对数学、哲学一窍不通,这是他的短处。但是,哲学家虽有长处,也有短处,而且他的短处恰恰是渔夫的长处。哲学家没有全面地看问题,片面地用自已的长处来攻击他人的短处,其结果自然被渔夫反唇相讥。

排除法又叫淘汰法,如果一个题有若干个选项,而要证明其中某项正确,只要找出证据否定其他所有的选项就行了。

如鲁迅《拿来主义》的中心论点是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,却偏偏从“闭关主义”说起,采用的就是排除法,其推理过程如下:

或者闭关,或者送去,或者等别人“送来”,或者自己去拿 (当时没有其他选择)

不能闭关,不能送去,不能等别人“送来”

只有自己去拿(结论)

1.排除法

反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后摆出明显的错误或矛盾,从而间接证明最初的观点。

例如:我们对课文《祝福》运用反证法证明故事发生在辛亥革命之后。

论题:《祝福》 的故事一定发生在辛亥革命之后。

设立反论题:《祝福》的故事不是发生在辛亥革命之后。

如果故事不是发生在辛亥革命之后, 就不可能有“旧历”的说法,

可是课文头一句就说“旧历的年底毕竟最像年底”,

所以,《祝福》的故事一定发生在辛亥革命之后。

2.反证法

归谬法是从某一观点推出明显的错误或矛盾,目的是证明这一观点本身的错误,常用于驳论。

为了反驳命题p,可以先假定p真,然后由其推出它所含有的推断q,而q是明显荒谬的,于是,就可以通过否定推断q进而否定命题p。

归谬法的逻辑,形式是:

如果p那么q,非q,所以非p。

3.归谬法

在一次宴会上,俄国著名文学批评家赫尔岑被喧闹的音乐扰得心烦意乱,直用手捂耳朵。主人见他这样便解释说:“演奏的是流行乐曲。”赫尔岑问道:“流行的乐曲就一定高尚吗?”主人说:“不高尚的东西怎么能流行呢?”赫尔岑反驳道:“ ”

那么,流行感冒也是高尚的了?

求证:非p

①假设:p

②如果p,则q

③非q

④非p

求证(非p):流行的东西不一定高尚。

①假设(p):流行的东西都高尚

②推理(如果p,则q):如果流行的东西都高尚,那么流行感冒也是高尚的

③非q:然而流行感冒不高尚

④非p:流行的东西不一定高尚。

3.归谬法:案例

在论证中引入“虚拟论敌”

PART 03

正在读高三的李明同学觉得“学习无用”,并产生了退学的想法。假如你是李明的同学,你如何劝说他呢?

直接论说读书的重要性

“虚拟论敌”

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,不妨称其为“虚拟论敌”。

通过提出各种反对观点或者对自己不利的论据,从而让你的观点更经得起推敲。

“虚假论敌”

例如:要求以“兼听则明”为论题写一篇议论文。

常规模式:

①论点:兼听则明

②正面的例子:“齐王纳谏”

③反面的例子:“晁盖丧命”

【分析】按照这样的提纲写下去,很容易写成“观点加例子”的模式,即使材料再丰富,逻辑上还是不够周密。

假想一个“虚拟论敌”,这个“论敌”会从哪些方面攻击你的论证呢?

你的质疑:

(1)“兼听”就一定“明”吗?

(2)有没有反例

(3)如果此论点成立,需要什么条件?

例如:要求以“兼听则明”为论题写一篇议论文。

听取别人建议,反而不“明”的反例

——父子骑驴 三人成虎

只听一人,也能成功的反例

——齐王听了“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音,李世民有时只听魏征一人的意见就足矣

——(我们应该如何兼听)兼听的方法

——(达到什么程度,才算兼听)兼听的内涵

分析:有了质疑,就要应对、驳斥、解释,也就需要对“兼听”的内涵作进一步的解释,对例子作进一步的分析。

改正后的提纲:

①提出论点:兼听则明。

②阐述论点:

“兼”的目的:拓宽视野,打开思路。

“兼”的核心:在“多”,更在“异”。

③举例分析

正:“齐王纳谏”等,分析齐王“兼听”的表现,重点突出“刺”“谏”“谤议”

反:“晁盖丧命”等,分析不“明”的根本原因是不能“兼听”,尽量排除他因。

④进行限定

主动引入反例“父子骑驴”等,指出“听”不能代替“断”。进一步分析:“兼听则明”的前提是听者包容与善断。

“兼听”的原则是独立思考、为我所用。

正在读高三的李明同学觉得“学习无用”,并产生了退学的想法。假如你是李明的同学,你如何劝说他呢?

2.“虚拟论敌”分析练习

①学习太苦,学习太累。

②没有读书的天赋,在读书的过程感受到的是深深的挫败感。

③很多没有读书的人成为成功人士,北大毕业的陆步轩却去卖猪肉。

引入“虚拟论敌”

身为学生,我深知你所经历的痛苦与煎熬,但是我们也须谨记罗素那句话:“不能忍受无聊的一代人,注定是碌碌无为的一代人。”学海遨游固然辛苦,但每一次屏息,都是积淀的过程,每一次深潜都是知识的淬炼。你看那程门立雪的佳传,看宋濂不畏大雪数尺,即使“足肤皲裂”也不放弃学习。看那头悬梁,锥刺股的千年佳话……正是高三的你,又有什么理由放弃学习呢?

①学习太苦,学习太累。

②没有读书的天赋,在读书的过程感受到的是深深的挫败感。

苏格拉底讲:“不被审视的人生是不值得过的。”你如今萌生了想要退学的念头大概是在审视自我中步入歧途。还记得《师说》中的教诲吗?“闻道有先后,术业有专攻”,你并非不适合学习,只是还没找到你的舞台。学习的过程就是审视自我,寻找自我的过程。

③很多没有读书的人成为成功人士,北大毕业的陆步轩却去卖猪肉。

你只见没有读书的人成为成功人士,却忽视了出现这种情况的概率,你也忽视了这些成功的人在创业途中所经历的多于别人的血与泪。你只看到了北大毕业的陆步轩去卖猪肉,却不知他最终创办了壹号食品股份有限公司,并在全国30多个城市开设店铺,成为名副其实的猪肉大王,还给母校北大捐了9亿。陆步轩的成功与其北大毕业生的身份息息相关,如果不是北大毕业,他就找不到自己的合作伙伴陈生,同时也没有创业初期的许多资源。

驳论文写作

PART 04

尝试写驳论文

批驳方向

驳论点

驳论据

驳论证

注意:

(1)有条有理

(2)有破有立

(3)有理有据

(一)掌握驳论文的写法

1.什么是驳论文

驳论文一般是先指出对方错误的实质,或直接批驳(驳论点),或间接批驳(驳论据、驳论证);继而针锋相对地提出自己的观点并加以论证。驳论是与立论紧密联系的,因为反驳对方的错误论点,往往要针锋相对地提出自己的正确论点,以便彻底驳倒对方的错误论点。

侧重于驳论的议论文是驳论文。驳论文往往破中有立,边破边立,即在反驳对方错误论点的同时,针锋相对地提出自己的正确观点。

批驳错误论点的方法有三种,即驳论点、驳论据、驳论证,但归根结底是为了驳论点。

文体 特征 驳论文 立论文

常规结构 树靶子—表态度—剖本质、指谬误或析弊端—立己论 提出论点—分析论证—得出结论

论证方式 驳论为主(驳主论次,先驳后立) 立论为主(立中亦可有驳)

写作重点 证伪 证实

2.如何做到“符合驳论文文体特征”

驳论文与立论文文体特征对比

3.驳论文的结构

(1)摆出要批驳的观点(树靶子)。

(2)深入地分析,针锋相对地批驳。

(3)树立自己的观点,并加以论证。

(4)适当结尾,照应观点,提出希望。

以上四步是驳论文的基本结构,根据不同的论证需要也可以适当调整其先后顺序。

4.如何做到驳论有针对性

批驳方向一:驳论点

“无欲则刚”? 评析

智者劳贤者忧,不智不贤无所求。既为智者贤者,为何有忧有愁?只因有欲有求。 “欲望”这个词,听起来似贪似嗔似痴,却任谁都不能免俗。换句话说,没有了欲望,生之趣味何在?生之意义又何在? 颜回箪食瓢饮居陋巷,人不堪其忧而不改其乐,成就他的,是求道德的欲望;刘邦初见万人瞻望的秦始皇,脱口而出“大丈夫当如是”,激励他的,是求功业的欲望;匡衡凿壁偷光,车胤囊萤照读,杨时程门立雪,引导他们的,是求知识的欲望;尼采扬言“总有人会失败,但那个人绝对不是我”,支撑他的,是求胜的欲望;汶川地震中坚持时间最长的幸存者崔昌会,在废墟下靠蚯蚓和野草为食,最终创造了生命的奇迹,拯救他的,是“我要活下去”的求生的欲望…… 标题中的问号显示了驳文色彩

第1段:树靶子

第2段:驳概念“欲望”。“换句话说”反面论证

第3段:事例论证

扣题分析:谁做了什么,结果如何,动词+他的,是……的欲望

批驳方向二:驳论据

被驳的论据主要有两种错误:论据不真实,质疑隐含前提的可靠性不强。

示例文段 评析

“厚积薄发”是个纯粹的伪命题。要知道,“厚”无止境!姜太公韬光养晦直至古稀之年,将毕生功名寄托在一枚直钩上,该算厚了吧。但就算他真的钓来了周文王这条大鱼,在窃喜之后,他又如何面对那段本应指点江山、挥斥方遒却混迹于市井之中的青春韶光?这还算好的,自古至今,隐忍不发、闭门苦学者何止千万,又有几人闻达于后世?绝大多数都随历史风尘湮没无痕,当然,随之湮灭的还有胸中壮志、满腹经纶,可惜之至。所以,隐忍这个词,离我们这个时代越远越好,我们应该“薄积厚发”。 第一句摆观点

驳概念:“厚”

驳论据:姜太公,隐忍不发、闭门苦学者

用“谈弊端”的方法,从发展角度、内心角度论证

【分析】 姜太公在古稀之年得到了周文王的赏识,这一千古佳话一直以来就是“厚积薄发”这一观点的有力证明,可是作者在这个事例中找到了不合理的成分,那就是姜太公辜负了自己的青春韶光,并且,于古稀之年大展宏图对于绝大多数人来说是不可能的,姜太公不过是个个例。作者通过反驳敌方的论据间接地反驳了敌方的论点,从而提出了自己的观点——“薄积厚发”。

批驳方向三:驳论证

敌方的论证方法可能出现的错误:逻辑混乱、以偏概全。

示例文段 评析

俗语云:“没有规矩,不成方圆。”在古代,只有圆规才能画出圆形,只有曲尺才能画出方形。然而,在今天,不借助这些工具,仅仅是点几下鼠标,就可以画出数以千计的标准图形。 规矩实际是一种比喻:假如你不按照一定的方式出牌,你就一定玩不成。真的如此吗?规矩不是凭空产生的。我不禁要问:“在立规矩之前,方圆何在?”规矩按制定的时间先后分旧规矩和新规矩,那么我们到底要遵循哪个规矩?如果一味地在行为上端正老实,合乎标准和常理,新规矩从何而来?如果有幸在遵循旧规矩的基础上保证了自己的成功而成为新规矩的制造者,我们是否也成了不规矩的人?如果每个人都遵循着规矩,世上的人都将故步自封,有何进步发展可言? 要破的逻辑:没有A不成B

第2段:驳概念

一连串问号驳原先的论证思路

谈弊端:从范围角度

【分析】 作者先树靶子——“没有规矩,不成方圆”,然后分析这句名言中的内在逻辑,按照敌方的论证逻辑最后推导出了错误的观点,即人们都将循规蹈矩、故步自封,人类社会将没有进步发展的可能。敌方的论证逻辑不成立,其论点自然也就站不住脚了。

5.驳论时应注意三点

(1)有条有理

反驳的过程尽量条理清晰。一般来说,首先要指出并分析对方的观点。对方的观点包含几个要点,如准备逐点反驳,须按条理进行。如果要对论证的三要素进行全方位的驳斥,那就逐项进行,不要“眉毛胡子一把抓”。

(2)有破有立

否定是为了建构,揭穿错误是为了弘扬真理。驳论文的主要功能在于“破”,但根本目的在于“立”。没有立,驳就没有价值。驳而不立,容易让人理解为挑毛病;驳而后立,才是一种真诚的建设态度。

(3)有理有据

要克制情绪,有理有据地展开反驳。说理是一种理性交流,用事实和逻辑的力量说服人。反驳的最终目的是揭示真相和寻求正义,不是压倒别人和维护自己。甚至在很多时候,反驳并不一定以某一方的落败而告终,大家充分表达个人立场,然后在不同意见的碰撞和交锋中取得共识,共同进步。