5.2《大学之道》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.2《大学之道》课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 47.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 11:08:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

导入

我们知道《大学》是儒家“四书”之一,是了解儒家思想必须研读的重要篇章。

但是,究竟何为“大学”?“大学之道”究竟为何如此重要?接下来,让我们一起开启这扇儒学之窗。

大学之道

《礼记》

学习目标

1.了解相关文学常识,增加知识储备;

2.诵读感知,落实字词积累,夯实文言基础;

3.研讨问题,理解文本概念的具体所指及其内部关联;

4.鉴赏顶真的艺术手法,感受说理之妙。

积累文学常识

《大学》

《大学》原为《礼记》第四十二篇,约为秦汉之际儒家作品。一说曾子作。

提出明明德、亲民、止于至善的三纲领和格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八条目。

宋代程颢、程颐兄弟从《礼记》中把它抽出,以与《论语》《孟子》《中庸》相配合。至南宋淳熙年间(1174-—1189),朱熹撰《四书集注》,将它和《中庸》《论语》《孟子》合为“四书”。

四书:

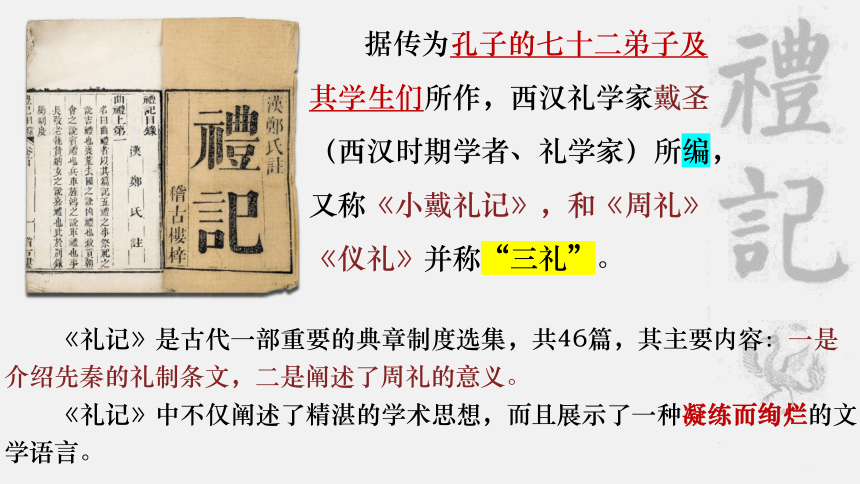

据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣(西汉时期学者、礼学家)所编,又称《小戴礼记》,和《周礼》《仪礼》并称“三礼”。

《礼记》是古代一部重要的典章制度选集,共46篇,其主要内容:一是介绍先秦的礼制条文,二是阐述了周礼的意义。

《礼记》中不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种凝练而绚烂的文学语言。

曾子

曾子,春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物。其父曾点,字皙,七十二贤之一。

曾子

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。曾子参与编制了《论语》,撰写《大学》《孝经》《曾子十篇》等作品。

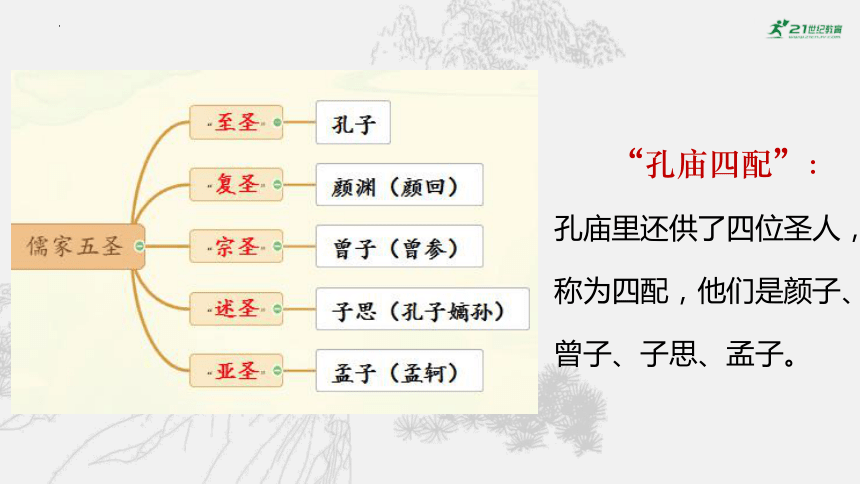

曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

“孔庙四配”:孔庙里还供了四位圣人,称为四配,他们是颜子、曾子、子思、孟子。

何为“大学”?

"大学"一词在古代有两种含义:

一是"博学"的意思;

二是相对于小学而言的"大人之学"。古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。

何为“大学之道”?

大学之道,讲的就是大人之学、成人之学的基本原理,指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

落实字词积累,

深入探究文本。

自主阅读

按照字字落实、文从句顺的原则,疏通课文大意。

对于重要的文言实词、虚词,请把意思标注在原文。

齐读《大学之道》

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(1)道:宗旨,根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德行。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,达到。

大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到道德修养的最高境界。

事物的主干部分

三纲

明明德

亲民

止于至善

第一段开宗明义,提出“三纲”,作为引领学习的终极目标。

把人天生的固有的善性发挥出来,

是激发求学者完善自己的自觉性。

即“新民”,就是帮助他人去除污染心灵的东西,即不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,为治国平天下奠定精神基础。

要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲”之间的关系:

对己

立德

对人

爱人

这“三纲”构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

明明德

完善自我,改进自我

内圣

亲民

爱民顺民,引导百姓自我完善

外王

止于至善

最终追求

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

怎样实现“三纲”?

止

定

静

安

虑

得

六个步骤

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

达到“至善”境界

志向坚定不移

三 纲

小结:

第一段明确提出“三纲”,即“明明德、亲民、止于至善”,这是“大学”提出的教育纲领和培养目标,也是引领学习的终极目标。

只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

(2)修其身:修养自己的德行。

(3)诚其意:使意念真诚。

(4)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(5)格物:推究事物的原理。

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚,就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(1)知至:对外物之理

认识充分。

(2)庶人:普通百姓。

(3)壹是:一律,一概。

(4)本:本源、根本。

推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

联系生活实际,理解“八目”内涵

第二段明确提出“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,这是为实现“三纲”指出了具体的方法。

这“八目”的起点和基石,在于“格物”,那么何为“格物”呢?请结合生活实际,谈谈你的理解。

你认可哪种说法?

1.程颐认为“格犹穷也,物犹理也,犹曰穷其理而已也。”朱熹认为“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”程、朱都将“格”解释为与“穷”义近似,即推究、穷尽的意思。

2.王阳明说:“意所在之事谓之物;格者,正也。”又说,“致吾心之良知者,致知也。”在他看来,格物就是正己意,致知就是致良知,皆纯属内省的功夫。

3.熊十力在《原儒》中论及格物学时说:“假定万殊之物界为实在,而分门别类穷其理者,是为格物学之观点(古之格物学,犹今云科学)。”

总结

无论是像朱熹那样向外格物,推究、穷尽“外物”之“理”,还是像王阳明先生那样,向心内格物,自省本心,革除欲望,对我们来说,启发意义都是重大的。

成长的过程一定需要汲取很多知识,这个汲取的过程,需要做到尽全力,求彻底,究根本;同时任何学习,最终还是要有益于心灵的成长,这就要求我们能够革除欲望的诱惑,明确本心,坚守本心。

在准确把握“格物致知”内涵的基础上,谈谈你对“八目”其他内容的理解,并试着回答:“八目”是什么关系?

理解“八目” 八目 内涵

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

认识事物一定要鞭辟入里

通过总结形成自己的经验

使自己的意念真诚

使自己的心思端正

修养自身的品性

管理好自己的家庭和家族

治理好自己的国家

安抚天下黎民百姓

指网眼,比喻事物的从属部分。

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

知

修

安

修己

内

外

安人

修身立德

致用亲民

独善其身

兼济天下

“八目”之间的关系

格物

致知

诚意

正心

目的

修身

齐家

治国

平天下

基础

“修身”是根本

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

由小至大的因果关系

03文本研读

“三纲”“八目”之间的关系

八目

三纲

具体步骤

指导思想

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

穷则独善其身

达则兼善天下

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤,它们是一个不可分割的整体。

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。

课堂小结

品味说理之妙

顶真

顶真(顶针),亦称联珠、蝉联,是一种修辞方法,是指上句的结尾与下句的开头使用相同的字或词,用以修饰两句子的声韵的方法。

如李白《白云歌送刘十六归山》:楚山秦山皆白云。白云处处长随君。长随君,君入楚山里,云亦随君渡湘水,湘水上,女萝衣,白云堪卧君早归。

品味语言

《大学之道》中大量运用了顶真的修辞手法,请举例说明,这种手法有什么好处?

1.使句子结构整齐,语气贯通,富于节奏感;

2.突出事物之间环环相扣的有机联系,使论述层层深入,说理准确、谨严、周密。

钱理群先生曾提出,我们的一些大学正在培养一批“精致的利己主义者”,即经过精心打扮甚至伪装的“利己主义者”,他们的目标只有一个——谋取个人利益。针对此类社会现象,有人认为这是传统知识分子道德修养缺失所致,对此,你是否认同

思 维 提 升

我认同。《大学之道》开宗明义,提出“大学”的宗旨在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到道德修养的最高境界。由此可见,当时的人们认为教育最重要的意义在于培养道德高尚的人。之后,《大学之道》又具体阐明了“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”这“八目”。这“八目”由推究事物的原理依次扩展,到处理家族关系,最终到“平天下”,即承担社会责任,以天下为己任,这既是为达到“三纲”而设计的条目,也是儒学为人们所展示的人生进修阶梯。两千多年来,它已经成为一代又一代中国知识分子所攀登的人生阶梯。

反观当下一些学校的教育,急功近利,过度重视对知识的灌输和对技能的培养,而将对学生道德品质的培养放到了次要的地位,所以才出现了清华学子向狗熊泼硫酸、复旦学子给室友投毒这些由极度自私引发的令人发指的案件。而钱理群先生所说的“精致的利己主义者”,归根结底还是缺少责任意识,缺少家国情怀。

在《礼记》这类传统典籍里,培养人的道德品质处于非常重要的位置,培养人的最终目的是令其承担社会责任。这对当下一些过度重视对学生的知识教育而轻视道德培养的学校来说,具有重大的启示意义。鼓励青年学生们“修身、齐家、治国、平天下”,不仅能强化他们的道德自律,同时能够培养他们的家国情怀,引导他们在实现个人价值的同时为国家和社会做出贡献,而不是只以个人利益为唯一的考量。

大学之道

礼记·大学

课后拓展

有些大学的校训就源自或者部分源自《大学》,课后查一查,有哪些大学是这样做的?他们选取了哪些句子?

这些大学的校训,有什么共同点?

——源自或部分源自《大学》

导入

我们知道《大学》是儒家“四书”之一,是了解儒家思想必须研读的重要篇章。

但是,究竟何为“大学”?“大学之道”究竟为何如此重要?接下来,让我们一起开启这扇儒学之窗。

大学之道

《礼记》

学习目标

1.了解相关文学常识,增加知识储备;

2.诵读感知,落实字词积累,夯实文言基础;

3.研讨问题,理解文本概念的具体所指及其内部关联;

4.鉴赏顶真的艺术手法,感受说理之妙。

积累文学常识

《大学》

《大学》原为《礼记》第四十二篇,约为秦汉之际儒家作品。一说曾子作。

提出明明德、亲民、止于至善的三纲领和格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八条目。

宋代程颢、程颐兄弟从《礼记》中把它抽出,以与《论语》《孟子》《中庸》相配合。至南宋淳熙年间(1174-—1189),朱熹撰《四书集注》,将它和《中庸》《论语》《孟子》合为“四书”。

四书:

据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣(西汉时期学者、礼学家)所编,又称《小戴礼记》,和《周礼》《仪礼》并称“三礼”。

《礼记》是古代一部重要的典章制度选集,共46篇,其主要内容:一是介绍先秦的礼制条文,二是阐述了周礼的意义。

《礼记》中不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种凝练而绚烂的文学语言。

曾子

曾子,春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物。其父曾点,字皙,七十二贤之一。

曾子

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。曾子参与编制了《论语》,撰写《大学》《孝经》《曾子十篇》等作品。

曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

“孔庙四配”:孔庙里还供了四位圣人,称为四配,他们是颜子、曾子、子思、孟子。

何为“大学”?

"大学"一词在古代有两种含义:

一是"博学"的意思;

二是相对于小学而言的"大人之学"。古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。

何为“大学之道”?

大学之道,讲的就是大人之学、成人之学的基本原理,指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

落实字词积累,

深入探究文本。

自主阅读

按照字字落实、文从句顺的原则,疏通课文大意。

对于重要的文言实词、虚词,请把意思标注在原文。

齐读《大学之道》

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(1)道:宗旨,根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德行。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,达到。

大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到道德修养的最高境界。

事物的主干部分

三纲

明明德

亲民

止于至善

第一段开宗明义,提出“三纲”,作为引领学习的终极目标。

把人天生的固有的善性发挥出来,

是激发求学者完善自己的自觉性。

即“新民”,就是帮助他人去除污染心灵的东西,即不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,为治国平天下奠定精神基础。

要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲”之间的关系:

对己

立德

对人

爱人

这“三纲”构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

明明德

完善自我,改进自我

内圣

亲民

爱民顺民,引导百姓自我完善

外王

止于至善

最终追求

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

怎样实现“三纲”?

止

定

静

安

虑

得

六个步骤

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

达到“至善”境界

志向坚定不移

三 纲

小结:

第一段明确提出“三纲”,即“明明德、亲民、止于至善”,这是“大学”提出的教育纲领和培养目标,也是引领学习的终极目标。

只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

(2)修其身:修养自己的德行。

(3)诚其意:使意念真诚。

(4)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(5)格物:推究事物的原理。

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚,就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(1)知至:对外物之理

认识充分。

(2)庶人:普通百姓。

(3)壹是:一律,一概。

(4)本:本源、根本。

推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

联系生活实际,理解“八目”内涵

第二段明确提出“八目”:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,这是为实现“三纲”指出了具体的方法。

这“八目”的起点和基石,在于“格物”,那么何为“格物”呢?请结合生活实际,谈谈你的理解。

你认可哪种说法?

1.程颐认为“格犹穷也,物犹理也,犹曰穷其理而已也。”朱熹认为“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”程、朱都将“格”解释为与“穷”义近似,即推究、穷尽的意思。

2.王阳明说:“意所在之事谓之物;格者,正也。”又说,“致吾心之良知者,致知也。”在他看来,格物就是正己意,致知就是致良知,皆纯属内省的功夫。

3.熊十力在《原儒》中论及格物学时说:“假定万殊之物界为实在,而分门别类穷其理者,是为格物学之观点(古之格物学,犹今云科学)。”

总结

无论是像朱熹那样向外格物,推究、穷尽“外物”之“理”,还是像王阳明先生那样,向心内格物,自省本心,革除欲望,对我们来说,启发意义都是重大的。

成长的过程一定需要汲取很多知识,这个汲取的过程,需要做到尽全力,求彻底,究根本;同时任何学习,最终还是要有益于心灵的成长,这就要求我们能够革除欲望的诱惑,明确本心,坚守本心。

在准确把握“格物致知”内涵的基础上,谈谈你对“八目”其他内容的理解,并试着回答:“八目”是什么关系?

理解“八目” 八目 内涵

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

认识事物一定要鞭辟入里

通过总结形成自己的经验

使自己的意念真诚

使自己的心思端正

修养自身的品性

管理好自己的家庭和家族

治理好自己的国家

安抚天下黎民百姓

指网眼,比喻事物的从属部分。

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

知

修

安

修己

内

外

安人

修身立德

致用亲民

独善其身

兼济天下

“八目”之间的关系

格物

致知

诚意

正心

目的

修身

齐家

治国

平天下

基础

“修身”是根本

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

由小至大的因果关系

03文本研读

“三纲”“八目”之间的关系

八目

三纲

具体步骤

指导思想

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

穷则独善其身

达则兼善天下

“三纲”是宗旨,是纲领,是指导思想,“八目”是实现“三纲”的具体步骤,它们是一个不可分割的整体。

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。

课堂小结

品味说理之妙

顶真

顶真(顶针),亦称联珠、蝉联,是一种修辞方法,是指上句的结尾与下句的开头使用相同的字或词,用以修饰两句子的声韵的方法。

如李白《白云歌送刘十六归山》:楚山秦山皆白云。白云处处长随君。长随君,君入楚山里,云亦随君渡湘水,湘水上,女萝衣,白云堪卧君早归。

品味语言

《大学之道》中大量运用了顶真的修辞手法,请举例说明,这种手法有什么好处?

1.使句子结构整齐,语气贯通,富于节奏感;

2.突出事物之间环环相扣的有机联系,使论述层层深入,说理准确、谨严、周密。

钱理群先生曾提出,我们的一些大学正在培养一批“精致的利己主义者”,即经过精心打扮甚至伪装的“利己主义者”,他们的目标只有一个——谋取个人利益。针对此类社会现象,有人认为这是传统知识分子道德修养缺失所致,对此,你是否认同

思 维 提 升

我认同。《大学之道》开宗明义,提出“大学”的宗旨在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于使人达到道德修养的最高境界。由此可见,当时的人们认为教育最重要的意义在于培养道德高尚的人。之后,《大学之道》又具体阐明了“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”这“八目”。这“八目”由推究事物的原理依次扩展,到处理家族关系,最终到“平天下”,即承担社会责任,以天下为己任,这既是为达到“三纲”而设计的条目,也是儒学为人们所展示的人生进修阶梯。两千多年来,它已经成为一代又一代中国知识分子所攀登的人生阶梯。

反观当下一些学校的教育,急功近利,过度重视对知识的灌输和对技能的培养,而将对学生道德品质的培养放到了次要的地位,所以才出现了清华学子向狗熊泼硫酸、复旦学子给室友投毒这些由极度自私引发的令人发指的案件。而钱理群先生所说的“精致的利己主义者”,归根结底还是缺少责任意识,缺少家国情怀。

在《礼记》这类传统典籍里,培养人的道德品质处于非常重要的位置,培养人的最终目的是令其承担社会责任。这对当下一些过度重视对学生的知识教育而轻视道德培养的学校来说,具有重大的启示意义。鼓励青年学生们“修身、齐家、治国、平天下”,不仅能强化他们的道德自律,同时能够培养他们的家国情怀,引导他们在实现个人价值的同时为国家和社会做出贡献,而不是只以个人利益为唯一的考量。

大学之道

礼记·大学

课后拓展

有些大学的校训就源自或者部分源自《大学》,课后查一查,有哪些大学是这样做的?他们选取了哪些句子?

这些大学的校训,有什么共同点?

——源自或部分源自《大学》