选择性必修中册4.2《怜悯是人的天性》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修中册4.2《怜悯是人的天性》课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 11:13:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

怜悯是人的天性

卢梭

新课导入

“人之初,性本善”,关于人性的底色的探讨,历来为哲学家、思想家们所热议。今天,我们一起学习《怜悯是人的天性》,领略卢梭的思想智慧。

每当看电影电视剧、读小说,看到感人的地方,总有人潸然泪下,人们往往会说这样的人很能“共情”。

共情力

同情心

怜悯

新课导入:

人类最难忍的是怜悯之情,尤其是在他值得别人怜悯的时候。仇恨是一剂滋补药,它能使人活下去,它唤起复仇的念头;可是,怜悯却能杀死人,它使我们原来虚弱的身体更为衰弱。

——巴尔扎克《驴皮记》

新课导入:

人情,乃是人间之情,而非一家一户之私情,是指对那些贫弱不幸之人的体恤和怜悯。

——德川家康

——高中语文人教统编版选择性必修中册——

学习目标

了解卢梭及其作品,了解本文写作的相关背景。

1

梳理文章论证的脉络,分析论证特点。

2

分析文章的驳论方法,掌握举例论证、类比论证的论证方法。

3

理解“怜悯是人的天性”这一观点,辨析其先进性和局限性,注重人文精神的培养。

4

作者介绍

卢梭(1712—1778),出生于日内瓦,法国伟大的启蒙思想家、哲学家、教育学家、文学家,18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动的代表人物之一。卢梭一生颠沛流离,曾当过学徒、仆役等,著作有《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等。1778年7月2日,卢梭在巴黎逝世。

文体知识

学术论文是对某一学科领域中的问题进行比较专门系统的研究之后,总结和论述研究成果的文章。学术论文是论述文中价值很高的一种文体,它的写作不是一时的有感而发,不是简单地零敲碎打,也不是肤浅地泛泛而谈;而是经过长时间的系统的专门的学术研究之后,呕心沥血的长篇论文著作。

学术论文

一般情况下,按学科分类,学术论文可以分成:自然科学学术论文和社会科学学术论文。

学术性

科学性

理论性

创造性

学术论文主要有四个方面的特点:

积累词语

恰恰相反:指所指的事物截然不同,正好相反。

混为一谈:把不同的事物混在一起,当作同样的事物谈论。

嗜血成性:意思是爱好吸血成了习性,指贪婪地进行敲诈勒索,榨取民脂民膏。

无动于衷:指心里一点不受感动;一点也不动心。

设身处地:设想自己处在别人的境地。指站在别人的处境替别人着想。

明目张胆:现指无所顾忌,胆大妄为。

若无其事:形容好像没有那么回事似的,或形容不动声色或漠不关心的样子。

一往无前:一直往前,无所阻挡。形容勇猛无畏地前进。

动荡不安:动荡摇摆,不安定;形容局势不稳定,不平静。

避而远之:指对某事或某人不喜,厌恶或恐惧,所以避开,远远的离开。

充耳不闻:形容有意不听别人的意见。

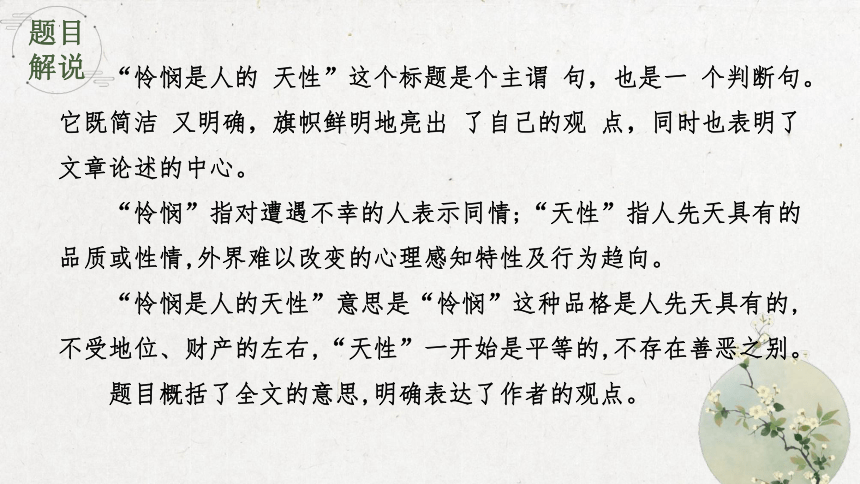

题目解说

“怜悯是人的 天性”这个标题是个主谓 句,也是一 个判断句。它既简洁 又明确,旗帜鲜明地亮出 了自己的观 点,同时也表明了文章论述的中心。

“怜悯”指对遭遇不幸的人表示同情;“天性”指人先天具有的品质或性情,外界难以改变的心理感知特性及行为趋向。

“怜悯是人的天性”意思是“怜悯”这种品格是人先天具有的,不受地位、财产的左右,“天性”一开始是平等的,不存在善恶之别。

题目概括了全文的意思,明确表达了作者的观点。

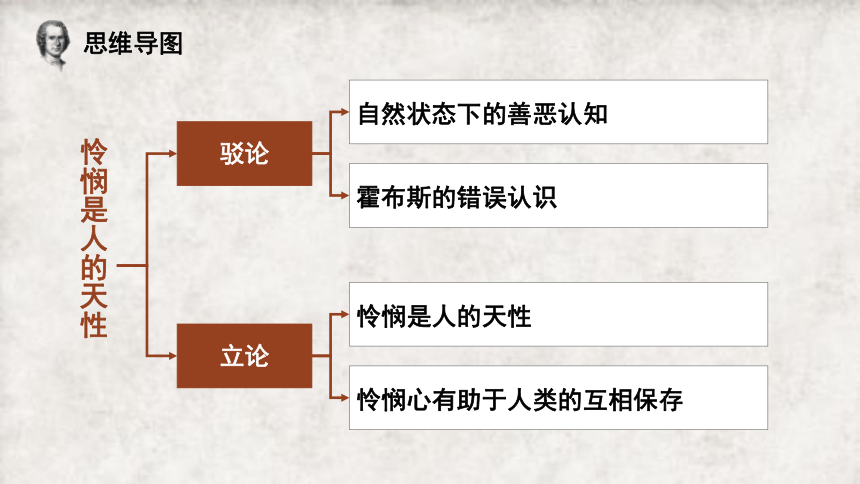

思维导图

怜悯是人的天性

驳论

自然状态下的善恶认知

霍布斯的错误认识

立论

怜悯是人的天性

怜悯心有助于人类的互相保存

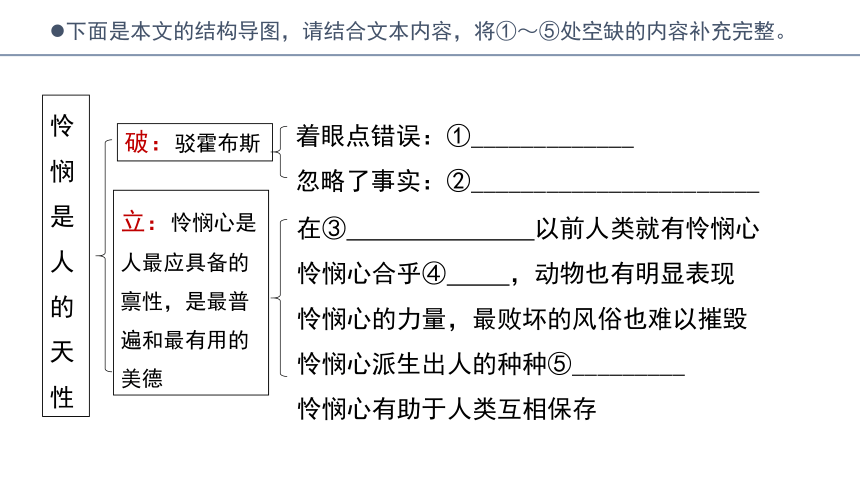

怜悯是人的天性

破:驳霍布斯

着眼点错误:①_____________

忽略了事实:②_______________________

立:怜悯心是人最应具备的禀性,是最普遍和最有用的美德

在③ 以前人类就有怜悯心

怜悯心合乎④ ,动物也有明显表现

怜悯心的力量,最败坏的风俗也难以摧毁

怜悯心派生出人的种种⑤_________

怜悯心有助于人类互相保存

下面是本文的结构导图,请结合文本内容,将①~⑤处空缺的内容补充完整。

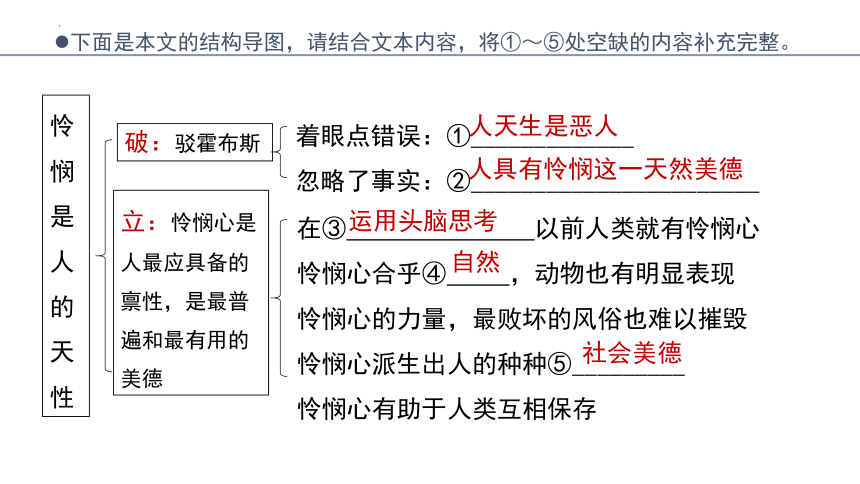

怜悯是人的天性

破:驳霍布斯

着眼点错误:①_____________

忽略了事实:②_______________________

立:怜悯心是人最应具备的禀性,是最普遍和最有用的美德

在③ 以前人类就有怜悯心

怜悯心合乎④ ,动物也有明显表现

怜悯心的力量,最败坏的风俗也难以摧毁

怜悯心派生出人的种种⑤_________

怜悯心有助于人类互相保存

人天生是恶人

人具有怜悯这一天然美德

运用头脑思考

自然

社会美德

下面是本文的结构导图,请结合文本内容,将①~⑤处空缺的内容补充完整。

整体感知

梳理文章思路,分析论证特点

提出假想问题

驳斥霍布斯观点

提出自己的观点

论证自己的观点

自然人

文明人

邪恶与美德

人天生是恶人

怜悯是人类天然的美德

破立结合

恶人也有怜悯心

人类的美德是由怜悯心派生出来的

怜悯心的优点与意义

怜悯是人的天性

归谬法、举例论证

举例论证、引用论证

对比论证

层次结构

本文共分为三个部分:

第一部分(1):应如何探讨人类天性的问题。

第二部分(2--3):为什么应该这样探讨。

第三部分(4--5):怎样的观点才是正确的。

整体探究文本

探究文本

卢梭认为在人的善良天性中,包括两种先天存在的自然感情,即自爱心和怜悯心。

自爱心是为了生存而具有的原的、内在的、先于其他一切的自然产生的欲念。

怜悯心可以人的自爱心扩大到爱他人,爱人类,产生仁慈、宽大等人道精神。而怜悯心可以指代是我们设身处地地为受苦的人着想的一种感情。

1.卢梭所说的“怜悯”指的是什么?

1

2

3

探究文本

2.请分条概括《怜悯是人的天性》所表达的观点。

自然状态中的人似乎彼此间没有任何道义上的联系,既无邪恶之心,也无为善的美德。

欲望是社会造成的,也才使法律成为必需的东西。

怜悯心是人类在开始运用头脑思考以前就具有的最普遍的和最有用的美德。

霍布斯认为,人天生是恶人。

在他眼中,人生来就没有任何善的观念,不知道什么是美德,从来不对他的同类效劳,人总是以为自己是整个宇宙的主人。

探究文本

3.从文章第二段来看,霍布斯的主要观点是什么?他是怎样得出结论的?

这里是就怜悯心而言的,作者认为,怜悯心是一种天然的力量,要早于思维的心灵运动而产生,这种力量是原始的,即使是最败坏的风俗也难以摧毁。怜悯心是一种感性认识,而不是理性思维。

4.如何理解“这是纯粹的天性的运动,是先于思维的心灵的运动”这句话的含意?

4.作者写《蜜蜂的寓言》中的故事,有什么作用

探究文本

故事中的被囚禁的人作为陌生人,虽然与当事人不存在任何特殊性关系,而且孩子的安危与他的自身利益也没有切实关系,但他却由于目睹孩子的痛苦而自然而然地产生巨大的悲伤之感,并因不能一伸援手而难过。这里伸出援手并不是想要得到感激或赞美,只是出于对受害者难以抑制的强烈的怜悯之心。这有力地证明,怜悯心是人类最普遍的天然的美德。卢梭认为“怜悯”是人的天性,具有强大的力量,为下文阐述其作用张本。

5.文章最后一段指出了怜悯之心的哪些作用?

探究文本

能缓和每一个人只知道顾自己的自爱心,从而有助于整个人类的互相依存。

1

不仅可以代替法律、良风美俗和道德,而且还可以让每一个人都能获得需要的东西。

2

在训导人们方面,强调“在谋求自己的利益时,要尽可能不损害他人”的原则。

3

文本细读,方法引领

文本细读,思考启迪

1. 引人思考。

凡议论文,目的都是阐明自身论点。但在阐明方式上大致可以分为两种类型,一是证明,一是反驳。

论证中心论点的两大方式:

立论

驳论

所谓证明就是从正面论述观点的正确,从正面去证明观点的成立,也叫立论。

反驳是直接反驳对方的论点或论据或论证过程,以树立自己的观点的论证方法,也叫驳论。

在一篇文章中有时需要从正面去立论

有时又需要直接批驳对方的错误观点

也可以同时运用证明和反驳

证明与反驳都是论证的方法

2.驳论的主要方法。

直接反驳对方的论点,这是驳论文中最常用的形式。这种反驳论点的方法,可以通过例证反驳,即:

(1)驳论点:

可以直接批驳

也可以间接批驳

提出新的事实论据

证明对方论点的错误

古人云:“知足常乐。” 意思是说,一个人知道满足,他就会永远快乐。如果把这句话理解为今天的青年在生活上知足,不作不切实际的追求倒也不错。但是要从对事业的追求上来理解,这话却是不对的。

示例一:

示例中先提出原论题,“知足常乐”,而后用具体例子分析该论点的错误。

阿凡提头上缠着筐子般大小的散蓝在街上走。迎面走来了一个人,看了散蓝便央求道:“可敬的学者,求您给我念念这封信吧!”

“我一个字也不认识呀!”阿凡提叫道。

“您别客气了,您头上缠着那么大的散蓝,怎么会没有学问呢?”

阿凡提听了,顺手取下散蓝,戴在那个人头上,说道:“好,好!要是缠着散蓝就有学问,我给你戴上它,你自己念吧!”

示例二:

归谬法反驳,先假定它是真的,然后以它为前提,合乎逻辑地推出非常荒谬的结论,以证明对方论点的错误。将对方论点的错误合理地“放大”,并推向极端,使之暴露全部的谬误、荒唐而不攻自破。这实际是一种以退为进的方法。

(2)驳论据:

理论

论据

数字

论据

事实

论据

三种论据:

通过批驳对方论据的虚假性,从而批驳对方。

《文学与出汗》中对方的观点是“文学当描写永久性不变的人性,否则便不久长”,论据是“ 莎士比亚和别的一两个人所写的是永久不变的人性,所以至今流传,其余的人不这样,就都消灭了”。

示例

“消灭了”的东西以后是不会有人再看到的,那么又从何看见?又怎么能断定它描写的是什么呢?

思考如何反驳下面一段文字中对方的论据。

(3)驳论证:

通过批驳对方论证的错误,从而批驳对方。

引证法:引用名人名言、权威观点来增强说服力。

类比法:

两对象属性相同,而且已知其中一对象还具有其他属性, 由此推出另一对象也具有同样的其他属性。

以谬制谬法:采用对方的方法和逻辑来对付对手,从而折服对方。

矛盾法:

通过论证与对方论题相矛盾的论题的真实,再根据矛盾律,进而说明对方论题的虚假。

例证法:运用典型事例驳斥对方观点的一种方法。

反证法:通过确定与论题相矛盾的判断的虚假来确定论题的真实性。

古时候,一个名叫王戎的孩子与伙伴们在大路上玩耍,他们看到路旁树上结了许多李子,都蜂拥而上摘李子吃,唯有王戎没去摘,王戎断定,李子是苦的,根本不能吃。结果真如王戎所预料的,李子苦涩无比。于是伙伴们便好奇地问他:“你怎么知道李子是苦的呢?”王戎说:“ 假如李子是甜的,能吃,那么早就被路人摘完了,树上怎么还会有李子呢?”

示例

反证法

(一)破立结合。作者在批驳霍布斯的观点的同时,及时阐述自己的结论边破边立。比如.作者在指出"霍布斯没有看出时,作结说,"因此,我们认为野蛮人之所以不是恶人,其原因恰恰在于……"

(二)举例论证。依托大量翔实的事例,充分论证自己的观点。

(三)演绎推理。比如"既然霍布斯认为恶人是一个强壮的孩子......他就会咬别人的腿。"就是由霍布斯的观点推理出野蛮人所干的许多过分的事,从而驳斥了霍布斯观点的错误。

写作特色

本文批驳了霍布斯“人天生是恶人”的观点,作者指出野蛮人不是恶人,人天生就有一种不愿意看见自己同类受苦的厌恶心理,这是最普遍的和最有用的美德。作者还认为人类的种种社会美德全都是由怜悯心派生出来的,这种怜悯之心在自然状态下比在理智状态下更真切。作者肯定怜悯心是一种自然的感情,它能缓和人与人之间的关系,从而有助于整个人类的互相保存。

文章主旨

感悟人生

真和善是人类美好的品德,也是长期以来哲学领域探讨的重要话题,《修辞立其诚》讲的是真,《怜悯是人的天性》关注的是善,这两篇文章都蕴含着深刻的理性精神和人生智慧,真和善给予了当代社会的我们什么启示

①真理是人们对客观事物及其规律的正确认识;是人类认识改造世界的行动指南;甚至成为了人们实践活动的价值标尺。真理首先源于求真。求真是人类完善自我,追求价值的历史性行为;求真更是一种科学的态度与境界;求真是人类文明得以传承发展的精神动力。

②善良是人性光辉中最温暖、最美丽、最让人感动的一缕。不一定人人都很成功,不一定人人都能成为英雄豪杰,但一定要善良仁慈。善良是和谐、美好之道,心中充满慈悲、善良,才能感动、温暖人间。没有善良,就不可能有内心的平和,就不可能有世界的祥和与美好。

③在当代社会,求真务实,实事求是,说真话,坚持真理。真诚、诚信、友善、和谐,是社会发展的基本原则,也是我们社会主义核心价值观重要的内容。

怜悯是人的天性

卢梭

新课导入

“人之初,性本善”,关于人性的底色的探讨,历来为哲学家、思想家们所热议。今天,我们一起学习《怜悯是人的天性》,领略卢梭的思想智慧。

每当看电影电视剧、读小说,看到感人的地方,总有人潸然泪下,人们往往会说这样的人很能“共情”。

共情力

同情心

怜悯

新课导入:

人类最难忍的是怜悯之情,尤其是在他值得别人怜悯的时候。仇恨是一剂滋补药,它能使人活下去,它唤起复仇的念头;可是,怜悯却能杀死人,它使我们原来虚弱的身体更为衰弱。

——巴尔扎克《驴皮记》

新课导入:

人情,乃是人间之情,而非一家一户之私情,是指对那些贫弱不幸之人的体恤和怜悯。

——德川家康

——高中语文人教统编版选择性必修中册——

学习目标

了解卢梭及其作品,了解本文写作的相关背景。

1

梳理文章论证的脉络,分析论证特点。

2

分析文章的驳论方法,掌握举例论证、类比论证的论证方法。

3

理解“怜悯是人的天性”这一观点,辨析其先进性和局限性,注重人文精神的培养。

4

作者介绍

卢梭(1712—1778),出生于日内瓦,法国伟大的启蒙思想家、哲学家、教育学家、文学家,18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动的代表人物之一。卢梭一生颠沛流离,曾当过学徒、仆役等,著作有《社会契约论》《爱弥儿》《忏悔录》等。1778年7月2日,卢梭在巴黎逝世。

文体知识

学术论文是对某一学科领域中的问题进行比较专门系统的研究之后,总结和论述研究成果的文章。学术论文是论述文中价值很高的一种文体,它的写作不是一时的有感而发,不是简单地零敲碎打,也不是肤浅地泛泛而谈;而是经过长时间的系统的专门的学术研究之后,呕心沥血的长篇论文著作。

学术论文

一般情况下,按学科分类,学术论文可以分成:自然科学学术论文和社会科学学术论文。

学术性

科学性

理论性

创造性

学术论文主要有四个方面的特点:

积累词语

恰恰相反:指所指的事物截然不同,正好相反。

混为一谈:把不同的事物混在一起,当作同样的事物谈论。

嗜血成性:意思是爱好吸血成了习性,指贪婪地进行敲诈勒索,榨取民脂民膏。

无动于衷:指心里一点不受感动;一点也不动心。

设身处地:设想自己处在别人的境地。指站在别人的处境替别人着想。

明目张胆:现指无所顾忌,胆大妄为。

若无其事:形容好像没有那么回事似的,或形容不动声色或漠不关心的样子。

一往无前:一直往前,无所阻挡。形容勇猛无畏地前进。

动荡不安:动荡摇摆,不安定;形容局势不稳定,不平静。

避而远之:指对某事或某人不喜,厌恶或恐惧,所以避开,远远的离开。

充耳不闻:形容有意不听别人的意见。

题目解说

“怜悯是人的 天性”这个标题是个主谓 句,也是一 个判断句。它既简洁 又明确,旗帜鲜明地亮出 了自己的观 点,同时也表明了文章论述的中心。

“怜悯”指对遭遇不幸的人表示同情;“天性”指人先天具有的品质或性情,外界难以改变的心理感知特性及行为趋向。

“怜悯是人的天性”意思是“怜悯”这种品格是人先天具有的,不受地位、财产的左右,“天性”一开始是平等的,不存在善恶之别。

题目概括了全文的意思,明确表达了作者的观点。

思维导图

怜悯是人的天性

驳论

自然状态下的善恶认知

霍布斯的错误认识

立论

怜悯是人的天性

怜悯心有助于人类的互相保存

怜悯是人的天性

破:驳霍布斯

着眼点错误:①_____________

忽略了事实:②_______________________

立:怜悯心是人最应具备的禀性,是最普遍和最有用的美德

在③ 以前人类就有怜悯心

怜悯心合乎④ ,动物也有明显表现

怜悯心的力量,最败坏的风俗也难以摧毁

怜悯心派生出人的种种⑤_________

怜悯心有助于人类互相保存

下面是本文的结构导图,请结合文本内容,将①~⑤处空缺的内容补充完整。

怜悯是人的天性

破:驳霍布斯

着眼点错误:①_____________

忽略了事实:②_______________________

立:怜悯心是人最应具备的禀性,是最普遍和最有用的美德

在③ 以前人类就有怜悯心

怜悯心合乎④ ,动物也有明显表现

怜悯心的力量,最败坏的风俗也难以摧毁

怜悯心派生出人的种种⑤_________

怜悯心有助于人类互相保存

人天生是恶人

人具有怜悯这一天然美德

运用头脑思考

自然

社会美德

下面是本文的结构导图,请结合文本内容,将①~⑤处空缺的内容补充完整。

整体感知

梳理文章思路,分析论证特点

提出假想问题

驳斥霍布斯观点

提出自己的观点

论证自己的观点

自然人

文明人

邪恶与美德

人天生是恶人

怜悯是人类天然的美德

破立结合

恶人也有怜悯心

人类的美德是由怜悯心派生出来的

怜悯心的优点与意义

怜悯是人的天性

归谬法、举例论证

举例论证、引用论证

对比论证

层次结构

本文共分为三个部分:

第一部分(1):应如何探讨人类天性的问题。

第二部分(2--3):为什么应该这样探讨。

第三部分(4--5):怎样的观点才是正确的。

整体探究文本

探究文本

卢梭认为在人的善良天性中,包括两种先天存在的自然感情,即自爱心和怜悯心。

自爱心是为了生存而具有的原的、内在的、先于其他一切的自然产生的欲念。

怜悯心可以人的自爱心扩大到爱他人,爱人类,产生仁慈、宽大等人道精神。而怜悯心可以指代是我们设身处地地为受苦的人着想的一种感情。

1.卢梭所说的“怜悯”指的是什么?

1

2

3

探究文本

2.请分条概括《怜悯是人的天性》所表达的观点。

自然状态中的人似乎彼此间没有任何道义上的联系,既无邪恶之心,也无为善的美德。

欲望是社会造成的,也才使法律成为必需的东西。

怜悯心是人类在开始运用头脑思考以前就具有的最普遍的和最有用的美德。

霍布斯认为,人天生是恶人。

在他眼中,人生来就没有任何善的观念,不知道什么是美德,从来不对他的同类效劳,人总是以为自己是整个宇宙的主人。

探究文本

3.从文章第二段来看,霍布斯的主要观点是什么?他是怎样得出结论的?

这里是就怜悯心而言的,作者认为,怜悯心是一种天然的力量,要早于思维的心灵运动而产生,这种力量是原始的,即使是最败坏的风俗也难以摧毁。怜悯心是一种感性认识,而不是理性思维。

4.如何理解“这是纯粹的天性的运动,是先于思维的心灵的运动”这句话的含意?

4.作者写《蜜蜂的寓言》中的故事,有什么作用

探究文本

故事中的被囚禁的人作为陌生人,虽然与当事人不存在任何特殊性关系,而且孩子的安危与他的自身利益也没有切实关系,但他却由于目睹孩子的痛苦而自然而然地产生巨大的悲伤之感,并因不能一伸援手而难过。这里伸出援手并不是想要得到感激或赞美,只是出于对受害者难以抑制的强烈的怜悯之心。这有力地证明,怜悯心是人类最普遍的天然的美德。卢梭认为“怜悯”是人的天性,具有强大的力量,为下文阐述其作用张本。

5.文章最后一段指出了怜悯之心的哪些作用?

探究文本

能缓和每一个人只知道顾自己的自爱心,从而有助于整个人类的互相依存。

1

不仅可以代替法律、良风美俗和道德,而且还可以让每一个人都能获得需要的东西。

2

在训导人们方面,强调“在谋求自己的利益时,要尽可能不损害他人”的原则。

3

文本细读,方法引领

文本细读,思考启迪

1. 引人思考。

凡议论文,目的都是阐明自身论点。但在阐明方式上大致可以分为两种类型,一是证明,一是反驳。

论证中心论点的两大方式:

立论

驳论

所谓证明就是从正面论述观点的正确,从正面去证明观点的成立,也叫立论。

反驳是直接反驳对方的论点或论据或论证过程,以树立自己的观点的论证方法,也叫驳论。

在一篇文章中有时需要从正面去立论

有时又需要直接批驳对方的错误观点

也可以同时运用证明和反驳

证明与反驳都是论证的方法

2.驳论的主要方法。

直接反驳对方的论点,这是驳论文中最常用的形式。这种反驳论点的方法,可以通过例证反驳,即:

(1)驳论点:

可以直接批驳

也可以间接批驳

提出新的事实论据

证明对方论点的错误

古人云:“知足常乐。” 意思是说,一个人知道满足,他就会永远快乐。如果把这句话理解为今天的青年在生活上知足,不作不切实际的追求倒也不错。但是要从对事业的追求上来理解,这话却是不对的。

示例一:

示例中先提出原论题,“知足常乐”,而后用具体例子分析该论点的错误。

阿凡提头上缠着筐子般大小的散蓝在街上走。迎面走来了一个人,看了散蓝便央求道:“可敬的学者,求您给我念念这封信吧!”

“我一个字也不认识呀!”阿凡提叫道。

“您别客气了,您头上缠着那么大的散蓝,怎么会没有学问呢?”

阿凡提听了,顺手取下散蓝,戴在那个人头上,说道:“好,好!要是缠着散蓝就有学问,我给你戴上它,你自己念吧!”

示例二:

归谬法反驳,先假定它是真的,然后以它为前提,合乎逻辑地推出非常荒谬的结论,以证明对方论点的错误。将对方论点的错误合理地“放大”,并推向极端,使之暴露全部的谬误、荒唐而不攻自破。这实际是一种以退为进的方法。

(2)驳论据:

理论

论据

数字

论据

事实

论据

三种论据:

通过批驳对方论据的虚假性,从而批驳对方。

《文学与出汗》中对方的观点是“文学当描写永久性不变的人性,否则便不久长”,论据是“ 莎士比亚和别的一两个人所写的是永久不变的人性,所以至今流传,其余的人不这样,就都消灭了”。

示例

“消灭了”的东西以后是不会有人再看到的,那么又从何看见?又怎么能断定它描写的是什么呢?

思考如何反驳下面一段文字中对方的论据。

(3)驳论证:

通过批驳对方论证的错误,从而批驳对方。

引证法:引用名人名言、权威观点来增强说服力。

类比法:

两对象属性相同,而且已知其中一对象还具有其他属性, 由此推出另一对象也具有同样的其他属性。

以谬制谬法:采用对方的方法和逻辑来对付对手,从而折服对方。

矛盾法:

通过论证与对方论题相矛盾的论题的真实,再根据矛盾律,进而说明对方论题的虚假。

例证法:运用典型事例驳斥对方观点的一种方法。

反证法:通过确定与论题相矛盾的判断的虚假来确定论题的真实性。

古时候,一个名叫王戎的孩子与伙伴们在大路上玩耍,他们看到路旁树上结了许多李子,都蜂拥而上摘李子吃,唯有王戎没去摘,王戎断定,李子是苦的,根本不能吃。结果真如王戎所预料的,李子苦涩无比。于是伙伴们便好奇地问他:“你怎么知道李子是苦的呢?”王戎说:“ 假如李子是甜的,能吃,那么早就被路人摘完了,树上怎么还会有李子呢?”

示例

反证法

(一)破立结合。作者在批驳霍布斯的观点的同时,及时阐述自己的结论边破边立。比如.作者在指出"霍布斯没有看出时,作结说,"因此,我们认为野蛮人之所以不是恶人,其原因恰恰在于……"

(二)举例论证。依托大量翔实的事例,充分论证自己的观点。

(三)演绎推理。比如"既然霍布斯认为恶人是一个强壮的孩子......他就会咬别人的腿。"就是由霍布斯的观点推理出野蛮人所干的许多过分的事,从而驳斥了霍布斯观点的错误。

写作特色

本文批驳了霍布斯“人天生是恶人”的观点,作者指出野蛮人不是恶人,人天生就有一种不愿意看见自己同类受苦的厌恶心理,这是最普遍的和最有用的美德。作者还认为人类的种种社会美德全都是由怜悯心派生出来的,这种怜悯之心在自然状态下比在理智状态下更真切。作者肯定怜悯心是一种自然的感情,它能缓和人与人之间的关系,从而有助于整个人类的互相保存。

文章主旨

感悟人生

真和善是人类美好的品德,也是长期以来哲学领域探讨的重要话题,《修辞立其诚》讲的是真,《怜悯是人的天性》关注的是善,这两篇文章都蕴含着深刻的理性精神和人生智慧,真和善给予了当代社会的我们什么启示

①真理是人们对客观事物及其规律的正确认识;是人类认识改造世界的行动指南;甚至成为了人们实践活动的价值标尺。真理首先源于求真。求真是人类完善自我,追求价值的历史性行为;求真更是一种科学的态度与境界;求真是人类文明得以传承发展的精神动力。

②善良是人性光辉中最温暖、最美丽、最让人感动的一缕。不一定人人都很成功,不一定人人都能成为英雄豪杰,但一定要善良仁慈。善良是和谐、美好之道,心中充满慈悲、善良,才能感动、温暖人间。没有善良,就不可能有内心的平和,就不可能有世界的祥和与美好。

③在当代社会,求真务实,实事求是,说真话,坚持真理。真诚、诚信、友善、和谐,是社会发展的基本原则,也是我们社会主义核心价值观重要的内容。