选择性必修中册6.2《为了忘却的记念》课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修中册6.2《为了忘却的记念》课件(共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 11:15:07 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

为了忘却的纪念

鲁迅

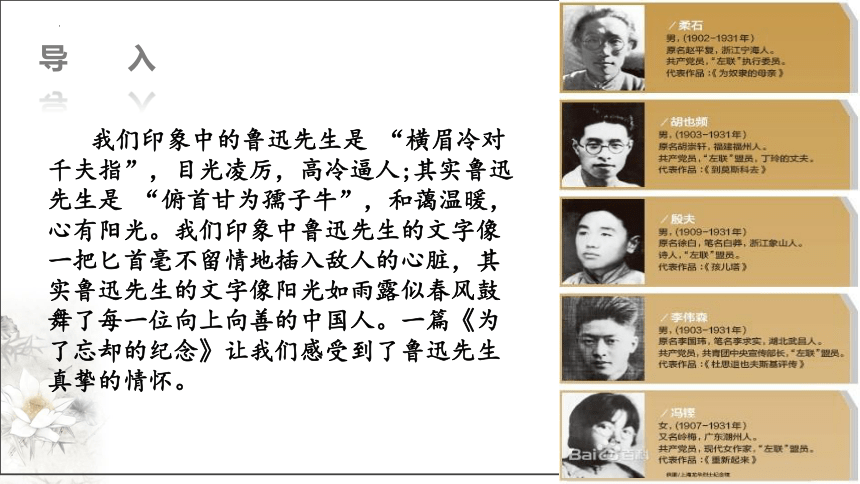

导 入

我们印象中的鲁迅先生是 “横眉冷对千夫指”,目光凌厉,高冷逼人;其实鲁迅先生是 “俯首甘为孺子牛”,和蔼温暖,心有阳光。我们印象中鲁迅先生的文字像一把匕首毫不留情地插入敌人的心脏,其实鲁迅先生的文字像阳光如雨露似春风鼓舞了每一位向上向善的中国人。一篇《为了忘却的纪念》让我们感受到了鲁迅先生真挚的情怀。

走进作者

鲁迅(1881-1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,“鲁迅”是他1918年发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》时所用的笔名,浙江绍兴人。中国现代文学家思想家、革命家,新文学运动的奠基人,五四新文化运动的旗手。1902年去日本学医。鲁迅一生追求民主,用手中的笔为武器,与压迫民众的旧思想、旧文化、旧势力斗争,不畏强暴,铁骨铮铮;同时又十分热心帮助提携年轻人。鲁迅在《自嘲》里写道“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这也是他一生的真实写照。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

了解著作

他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》。

散文集:《朝花夕拾》。

散文诗集:《野草》。

杂文集:《且介亭杂文》《热风》《华盖集》《而已集》《南腔北调集》等共16本。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

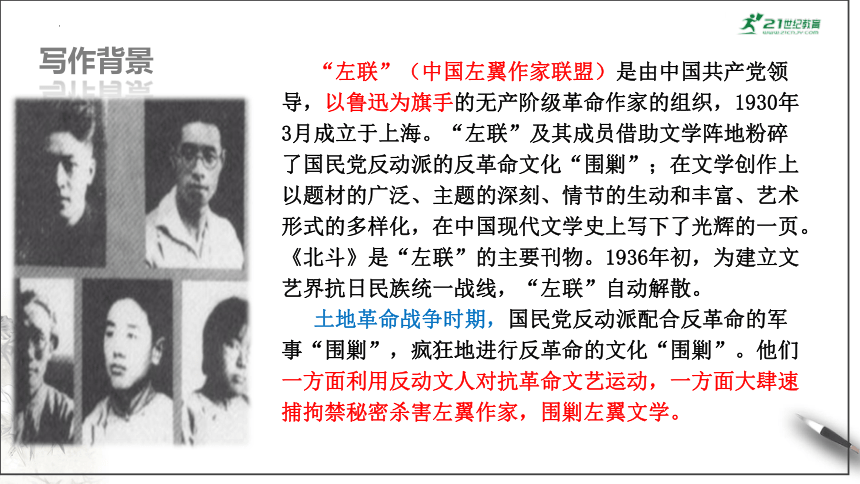

写作背景

“左联”(中国左翼作家联盟)是由中国共产党领导,以鲁迅为旗手的无产阶级革命作家的组织,1930年3月成立于上海。“左联”及其成员借助文学阵地粉碎了国民党反动派的反革命文化“围剿”;在文学创作上以题材的广泛、主题的深刻、情节的生动和丰富、艺术形式的多样化,在中国现代文学史上写下了光辉的一页。《北斗》是“左联”的主要刊物。1936年初,为建立文艺界抗日民族统一战线,“左联”自动解散。

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆速捕拘禁秘密杀害左翼作家,围剿左翼文学。

写作背景

1931年1月17日,柔石等五位革命青年作家被捕;同年2月7日,被秘密杀害于上海龙华。大批左联作家被通缉,鲁迅也时刻面临被捕的危险境地,但他丝毫不畏惧反动派的屠刀和淫威。在闻知柔石、白莽等左联的五位青年遇难的消息后发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等强烈抗议和揭露反动派的罪行。在烈士遇难两周年的日子,1933年2月7-8日,鲁迅带着无限的悲愤写下此文,后收入《南腔北调集》。

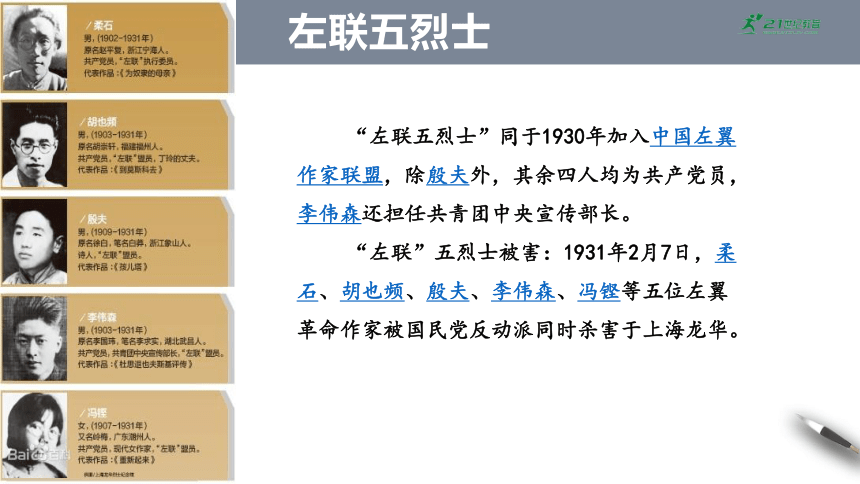

左联五烈士

“左联五烈士”同于1930年加入中国左翼作家联盟,除殷夫外,其余四人均为共产党员,李伟森还担任共青团中央宣传部长。

“左联”五烈士被害:1931年2月7日,柔石、胡也频、殷夫、李伟森、冯铿等五位左翼革命作家被国民党反动派同时杀害于上海龙华。

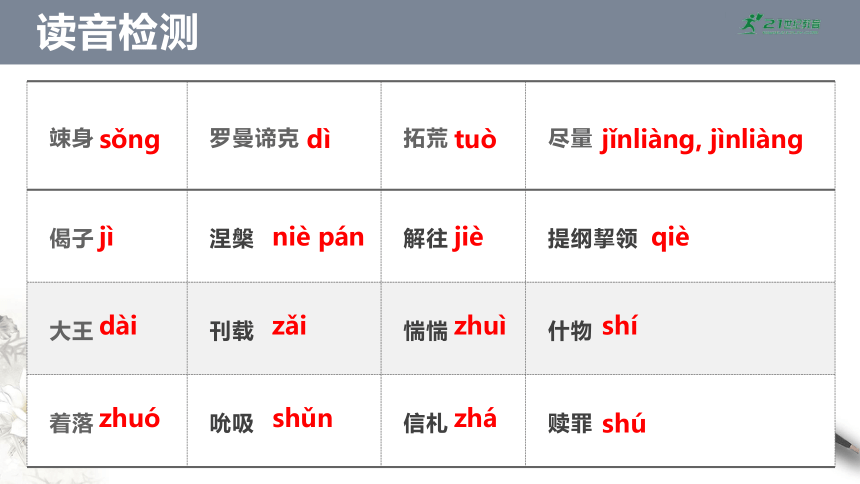

竦身 罗曼谛克 拓荒 尽量

偈子 涅槃 解往 提纲挈领

大王 刊载 惴惴 什物

着落 吮吸 信札 赎罪

读音检测

sǒng

dì

tuò

jǐnliàng, jìnliàng

jì

niè pán

jiè

qiè

dài

zǎi

zhuì

shí

zhuó

shǔn

zhá

shú

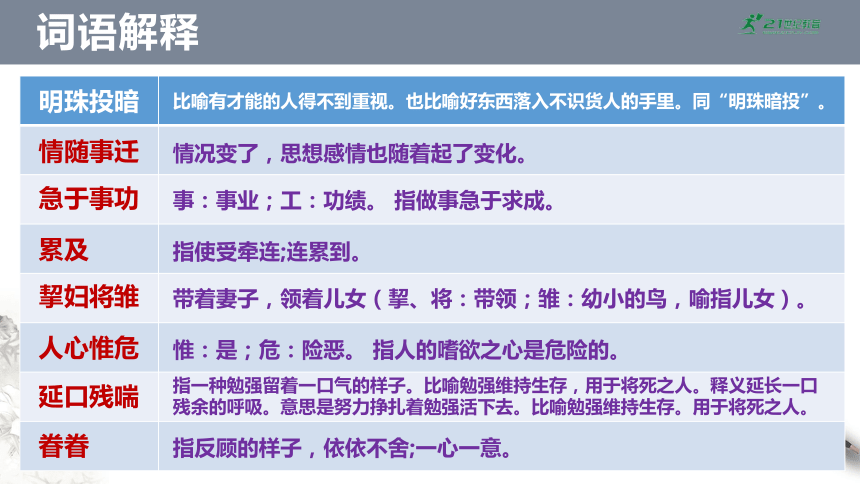

词语解释

明珠投暗

比喻有才能的人得不到重视。也比喻好东西落入不识货人的手里。同“明珠暗投”。

情随事迁

情况变了,思想感情也随着起了变化。

急于事功

事:事业;工:功绩。 指做事急于求成。

累及

指使受牵连;连累到。

挈妇将雏

带着妻子,领着儿女(挈、将:带领;雏:幼小的鸟,喻指儿女)。

人心惟危

延口残喘

眷眷

惟:是;危:险恶。 指人的嗜欲之心是危险的。

指一种勉强留着一口气的样子。比喻勉强维持生存,用于将死之人。释义延长一口残余的呼吸。意思是努力挣扎着勉强活下去。比喻勉强维持生存。用于将死之人。

指反顾的样子,依依不舍;一心一意。

题目解说

①“忘却”,即摆脱悲哀,化悲痛为力量,为了更好地“记念”。

②“记念”,记住愤怒,不忘先烈,更好地战斗。

二者联结起来,有三层含义:

●烈士往事历历在目,鲜血如在眼前,两年来,“悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止”,“为了忘却”正说明难以忘却。

●对烈士最好的记念是化悲痛为力量,踏着他们的血迹前进,继续投入战斗,完成烈士未竟的事业,这样才是对死难者最好的“记念”。

●记住烈士生前事迹,让他们永远活在人民心里,让后人永远记念他们。

为什么要“忘却”?“忘却”和“记念”在这里矛盾吗?为什么?

为了忘却的记念

为了战斗的记念

整体感知

①交代写作的目的,回忆与白莽的三次见面。

②回忆与柔石的交往。略写冯铿。

③简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽柔石被捕。

④五烈士被捕遇害的经过,“我”的境遇和悲愤的心情。

⑤抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚定信念。

写作特色:以柔石白莽为主,详略得当、重点突出。记叙、议论、抒情相结合。

【思考】阅读课文,思考概括五部分的主要内容,并分析写作特色。

整体感知

【思考】材料是片段式的,作者是如何将各部分材料巧妙的组织在一起的?

把他和五位青年作家的交往作为线索,把本来散乱孤立的材料组织在一个整体中。

第一部分写与白莽的交往,引出柔石;第二部分写柔石,引出冯铿;第三部分写托柔石送书给白莽;转入第四部分他们一同被捕受害,再补写李伟森胡也频。

整篇文章环环相扣,紧密无隙。线索明晰,重点突出。

整体感知

【思考】文章第三部分在内容和结构上有什么作用?

内容上:简叙白莽和柔石是“左联”的成员,表明作者和他们的密切关系。

结构上:承上启下,由对烈士被捕前情况的介绍转到对烈士被捕遇难的记叙。

鉴赏人物形象

【思考1】文章第一、三、四部分主要写了白莽哪些事?反映出白莽是怎样的人?

①初见—白莽送书。“二十多岁的青年,面貌很端正,颜色是黑黑的”,将“国民诗人”改为“民众诗人”。

②又见—白莽送译稿。“谈得比第一回多一些”。前两次主要笔墨用在对两次见面之间的看稿与通信的记叙中。

③再见—白莽出狱。大热天,他“却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑” 。

④再忆白莽—得知白莽就是在《拓荒者》上作诗的殷夫。

⑤一首译诗—“生命诚可贵…二者皆可抛”。

淳朴、率真

敏感、爱憎分明

乐观坚定

有才华的青年作家

坚定的革命信念、为自由而战、为自由献身的精神

听讲义

托送书

名字风波

弄文学

借钱印书

拼命译书

与人走路

改变创作风格

狱中写信

眷恋母亲

鉴赏人物形象

【思考2】第二、四部分用了哪些材料表现了柔石怎样的性格特点?

台州式的硬气

颇有点迂

善良、纯洁、坚强、耿直、忠诚

硬气-----坚定 、正直 、耿介不阿

迂----率真而不通世情 ,拘泥而不会变通

单纯、善良、正直 书呆子

鉴赏人物形象

“迂”本义指“迂腐”,有一定贬义色彩。然而,作者写柔石的“迂”既与本义有一致地方,更有较大差别。

柔石的“迂”,主要体现在以下几方面:

①是“硬气”。自己认准的路,明知吃亏也要走到底。革命文学的道路上,柔石的“硬气”表现为知难而进的奋斗精神:没有钱借钱也要做印本;一旦决定改变作品的内容和形式,他就不惜放弃熟悉的一套,不怕从头学起,不知困难为何物。

②是善良、单纯。对社会的黑暗、人心的险恶,还缺乏清醒而深刻的认识。他很单纯,“相信人们是好的”,对鲁迅“人心惟危”的一些说法,他“惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,‘会这样的么 ”;在跟鲁迅一起走路的时候,“简直是扶我” 。

③是跟女性一同走路,过分拘谨。与女性一同走路,就是敢了,还要拉开距离。思想性格有拘泥保守的一面。

【思考3】怎样理解柔石的“迂”?为什么在纪念文章里说他“迂”

鉴赏人物形象

【思考4】为什么在纪念文章里说他“迂”?

鲁迅写柔石的“迂”,一面饱含着浓浓的喜爱之情,写出了柔石的可爱;一面又毫不留情地指向反动政府残害这样单纯、质朴、善良、忠厚的青年,这样的政府该是多么黑暗、残暴的政府啊!

方孝孺那威武不屈、舍生取义的刚烈精神,几百年来一直为后人敬仰和赞颂。

①鲁迅用来与柔石的精神作比,交代了柔石“迂”和威武不屈、舍生取义的刚烈“硬气”的性格特点。

②揭露国民党政府如朱棣一样,滥杀无辜。来暗示国民党反动派杀害青年的罪行。

【思考5】记述柔石时忽想起方孝孺,有何用意?

严于解剖自己

鉴赏人物形象

【思考6】第二部分末尾作者提到三个“疑心”,都有什么含义,从中我们又能看出作者的什么品质呢?

第一个“疑心”是指作者对冯铿的印象;

第二个“疑心”是指柔石可能受到冯铿的影响,但这个“疑心”又被第三个“疑心”否定;

第三个“疑心”是作者以自己的“偷懒”来反衬柔石的“斩钉截铁”,突出了柔石不畏艰难的精神。

体会情感

读课文,找出议论、抒情句,并体会作者的情感。

1、P1中“并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。”表达作者怎样的情感?

“悲愤”,悲哀和愤怒。鲁迅悲哀的是自己失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年;愤怒的是国民党反动派对革命青年的血腥屠杀。“忘却”,是暂时摆脱悲哀,化悲痛为力量。

体会情感

2、P2中“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只有《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章。”其中“不敢”“不愿”“不屑”三者有什么区别?这句话应如何理解?

三者政治态度不同。“不敢”并非“不愿”,只是摄于国民党政府的严酷统治,是进步报刊的态度;“不愿”者在国共两党的斗争中采取超然立场,是中立报刊的态度;“不屑”者则把五个青年作家的遇害看做小事一桩,认为不值得见诸报端,属于反动报刊的态度。“隐约其辞”是“左联”领导的刊物的态度。

全句不仅说明了五烈士是被秘密杀害,而且反映出国民党反动派对社会各界施行高压政策,白色恐怖严重的现实。

体会情感

3、P14中“无论从旧道德,从新道德,只要是损人利己的,他就挑选上,自己背起来”这句话如何理解?

旧道德:旧有的,人民群众中长期形成的美好道德。

新道德:无产阶级新思想指导下的道德。

损己利人:为了别人的利益,宁可牺牲自己的高尚品德,是柔石品格的本质。

这一段议论性文字是对柔石崇高思想品德的评价和赞扬。

4、P29中“我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年。”

这几位遇难的青年不但是作者的朋友,更是无产阶级战士,他们的殉难与民族的命运联系在一起。于是,作者由失去朋友而产生的沉痛之情,因为我们民族的损失而加重了。

文中两次写到这句话,前后构成反复,加强了歌颂烈士和控诉国民党反动派的感情。

体会情感

5、P27中“天气愈冷了,我不知道柔石在那里有被褥不 我们是有的。洋铁碗可曾收到了没有?……但忽然得到一个可靠的消息,说柔石和其他二十三人,已于二月七日晨,在龙华警备司令部被枪毙了,他的身上中了十弹。”

“原来如此! ……”

思考:画横线的句子可不可以删去,为什么 “原来如此! ……”中“此”指代什么 叹号和省略号各表达什么作用

详记柔石等人被害的消息:遇难者的人数——表明这是集体屠杀,确切的死难日及地点——表明这是未经“审判”的秘密屠戮,柔石中弹弹数——表明这是虐杀。

“此”便包含了以上三点所要叙说的内容。

句中的感叹号表现出作者强烈的愤怒与震惊,省略号则包含了难以尽述的愤恨以及对死者的无尽的痛惜与怀念。

2

黑暗统治

妻许广平、子海婴

体会情感

6、P29如何理解“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,尝试概括每联的内容?

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝

写作者全家的艰难处境,概写了作者长期辗转的战斗生涯。

据鲁迅日记:下午偕广平携海婴并许媪移居花园庄,可见此联为写实。这两句写出了鲁迅受国民党反动派迫害的困难处境。“春时”“长夜”,点明了是在一个春天的夜晚;“挈妇”“将雏”,表明正和家人外出避居;一个“惯”字既指明鲁迅对于敌人形形色色的残忍手段已司空见惯,对于动荡不安的生活已习以为常,又有力地控诉了蒋介石反动政权镇压革命的滔天罪行。

2

作者与烈士之母

军阀 混战的局面

体会情感

6、P29如何理解“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,尝试概括每联的内容?

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗

此联前后对比,又形成了因果关系。连年的军阀混战使社会不安定,民不聊生,革命者被迫害,所以,此联也是写实。这两句点出了当时政局的动荡,表现了鲁迅对母亲的深爱与怀念,母亲为儿子遭受迫害的担忧。揭露了以蒋介石为代表的大小军阀你争我夺、连年混战,不顾百姓死活的罪行。

写人民的深重苦难,概括了人民群众所遭受的苦难生活,又揭示了造成这种苦难的根本原因。

2

怎忍

柔石等人

敌人残暴

作者处境险恶

体会情感

6、P29如何理解“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,尝试概括每联的内容?

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗

写作者积郁在胸的万丈怒火,表达了对死难者的深切哀思。

鲁迅眼看敌人残杀革命同志怎能忍气吞声?新仇旧恨,涌上心头,他面对敌人的屠刀,在刀丛中与敌人短兵相接,毫不退缩,用笔进行战斗。一个“怒”字,是作者强烈感情的迸发,表现了与敌人不共戴天的刻骨仇恨和迎着腥风血雨前进的战斗精神。此联充分表现了作者面对战友被害的愤怒,并具有与敌人斗争的大无畏精神。

2

写完此文

无处发表

体会情感

6、P29如何理解“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,尝试概括每联的内容?

诗写成了,但哪有发表之地?周围的现实是一片黑暗,犹如漫漫长夜。“低眉”是一个痛定思痛的形象,一个沉思如何继续战斗的形象。“无写处”,指反动派对人民言论自由的压制,他们对革命言论“禁锢得比罐头还严密”,是对反动派黑暗统治的强烈控诉。最后一句以写景作结,深化了悼念柔石等人的主题,它渲染了一种悲凉、肃穆的气氛,表现了作者处境的寂寞和心情的沉重。首句写长夜,末句写月光,前后呼应,结构谨严。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣

写作者的愤慨之情,揭示现实的黑暗。

怎样理解鲁迅的七律《悼柔石》?

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

鲁迅在这首诗中满腔愤怒地揭露和控诉了国民党反动派的黑暗统治,表达了对牺牲在敌人屠刀下的革命同志的沉痛哀悼之情,表现了作者坚贞不屈的革命意志和与敌人斗争到底的革命精神。

体会情感

7、文中“惯于长夜过春时”一诗中的许多内容在课文中多处地方有所表述,试举出有关语句加以印证理解。

首联“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝”中“挈妇将雏指文中“这一夜,我烧掉了朋友们的旧信札,就和女人抱着孩子走在一个客栈里”,写“我”保存实力的“逃走”。

颔联“梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗”中“慈母泪”指文中“不几天,即听得外面纷紛传我被捕,或是被杀了”“连母亲在北京也急得生病了”,写母子情。

颈联“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗”中的“朋辈成新鬼”指文中“柔石和其他二十三人,已于二月七日夜或八日晨,在龙华警备司令部被枪冕了”,写烈士遭难。

尾联“吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”中的“无写处”指文中“在中国,那时是确无写处的,禁锢得比罐头还严密写黑暗统治。

体会情感

8、如何理解文中三个典故?

①写柔石时作者想到了方孝孺P8

方孝孺:硬气——宁折不弯,舍生取义;迂——固执,不适应实际。

柔 石:硬气——为信仰而坚持不懈;迂——书生气,缺乏经验。

通过类比让人们更加了解柔石的精神品质

体会情感

8、如何理解文中三个典故?

②《说岳全传》中高僧“坐化”的故事P21

不同之处:高僧坐化,消极反抗;作者逃走,出于对敌人的深刻认识,不坐等送死,走, 是为了保存实力,继续战斗。

通过类比揭露了敌人的卑劣

相似点:岳飞、柔石,都是被人谋杀的;

秦桧、国民党反动派,都是残害无辜;

高僧、作者:都是因他人之事受牵连。

体会情感

8、如何理解文中三个典故?

③年青时候读向子期《思旧赋》P35

通过类比揭露社会的黑暗

相似点:向子期生活在魏晋时期司马氏政权的高压之下,没有言论自由;鲁迅生活在国民党反动派的白色恐怖中,也没有言论自由。

不同之处:向子期不敢写;鲁迅以古喻今,曲折地抨击了国民党反动派的黑暗统治,巧妙地表达了自己的感情。

①柔石之母的遭遇与该版画的内容相似。

②作者无法明确地表达对烈士的悼念,只好用含蓄的方法来表达自己的感情。

③这也从另一个侧面控诉了当时无言论自由的社会。

体会情感

9、P31中鲁迅先生为什么给《北斗》选送珂勒惠支夫人的木刻?

体会情感

10、P34中连用“前年的今日”“去年的今日”“今年的今日”三句,采用了什么手法有什作用

采用排比,和本文开头“两年以来,悲愤时时袭击我的心,至今没有停止”相呼应,把自己的处境和烈土的遭遇对照着写,深刻地表达了对烈士的怀念和无法抑制的悲愤。

11、P36中“不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。”

“许多青年的血,层层淤积起来”形象地概括了三十年来,一切反动统治者残酷屠杀革命者的罪行。

“从泥土中挖一个小孔”“延口残喘”表明斗争的艰难。“这是怎样的世界”是对黑暗社会的控诉。全句表现了作者对反动派的切齿痛恨和顽强斗争精神。

体会情感

12、P36中“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。”分析这句话含义和表达情感?

①“夜”象征反动统治的黑暗与残酷;

②“路”指革命者与反动统治作斗争的征途;

③两个“正长”说明革命者必须进行长期的艰苦斗争;

④“不如忘却”是指要摆脱悲哀,继续战斗,呼应开头,再次扣题;

⑤“总会有记起他们,再说他们的时候”,表明他相信烈士的血不会白流,革命终将取得胜利,表达了对革命胜利的坚定信心。

写作特色

①记叙与抒情、议论紧密结合。写作的重点放在对事实的记述上,在记述事实时,融进自己的感情和议论,或用概括的文字,从思想意义和感情上作画龙点睛的点染。

②详略得当,重点突出。柔石与他关系最密切,在文中占的篇幅最大,白莽次之。至于冯铿等三人,或未见过面,或虽见面而不熟悉,便略写。对柔石和白莽,又注意抓住最能体现这两位革命青年思想风貌的细节或“小事”来写。

③旁征博引,借古讽今。作者借用方孝孺、向秀《思旧赋》《说岳全传》高僧坐化等典故。借古讽今,使文章的爱憎情感得到极大的增强。

主题归纳

鲁迅先生通过回忆与白莽、柔石等人的交往,热情讴歌了五个青年作家纯朴、善良、追求光明与进步的高尚品质,表达了自己对他们深切的缅怀和悲痛之情,也无情地批判和揭露了反动政府的穷凶极恶、黑暗腐朽,表达了对国民党反动派卑劣无耻的行径无比愤恨的感情,以及与国民党反动派斗争到底的决心,表现了不屈的反抗精神,深深感动和鼓舞了许多革命者,是现代文学史上的不朽诗篇。

示例二:从一定程度上说,鲁迅先生在这里表现出了逃避主义。革命就要流血,革命就会有牺牲;直面现实,正视敌人,勇于反抗,不怕牺牲,更是令人景仰。

示例一:既批判了空盼“剑侠”的无稽,又嘲讽了敌来“坐化”的无益,明确地表示了“我于是就逃走”的抉择,充分体现了鲁迅先生一向“韧”的战斗精神。

文章中说:“我不是高僧,没有涅槃的自由,却还有生之留恋,我于是就逃走”。请谈谈你对鲁迅这种选择的看法。

相同之处

试比较《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》两篇文章在表达情感和表达方式上的异同。

不同之处

●两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。

●两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨,即都蕴含着“悲”和“愤”两种情感。

●两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。

●《记》字里行间表达蕴含了鲁迅先生的“至情”;《为》感情深挚沉痛。

●《记》重点记叙刘和珍的有关事迹表现对烈士的敬仰以及对烈士牺牲意义的理性思考。《为》重点回忆了白莽和柔石,作者选取一些看似零碎却很能表现人物性格的小事,勾勒出两位烈士的崇高形象。

相同之处

试比较《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》两篇文章在表达情感和表达方式上的异同。

不同之处

●两文都带有很强的抒情性,但《记》的抒情直露显豁、汪洋恣肆,《为》则使用了不少曲折隐晦的笔法。

●两文都提到了“忘却”,前者以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,后者则以沉痛的语气说“我不如忘却,不说的好罢”。

●两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。

●两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨,即都蕴含着“悲”和“愤”两种情感。

●两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

面对丰富而特立的鲁迅,我们仰止如高山。鲁迅的精神不像任何一位作家那样显而易见。他和胡适诸人点燃的启蒙之火,透过时空的阻隔,依然温暖着一代又一代人。他的作品,哪怕是一笔极细小的刻画,也划下了人性的痕迹。读他的作品,我们便读到了他的痛苦、悲悯和孤独。他睁大眼睛所见的国民性,无处不在他的作品里。他那不曾迷失在五四烟云里的悲怆的呐喊、虔诚的布道、压抑的喘息以及清峻的走笔,穿越历史,呈于我们面前。让我们带着对鲁迅先生的崇敬和怀念之情,一起背诵他的“惯于长夜过春时”一诗,结束本课的学习。

素材积累

鲁迅“俯首甘为孺子牛”

柔石本名赵平复。有一天,鲁迅读了柔石的小说稿《人鬼和他底妻的故事)看见稿上署着“柔石”两字,凝视了一会儿便向柔石询问。柔石当即解释说,这笔名取自家乡方祠前一道小桥上题刻着的“金桥柔石”四个字。鲁迅会心地笑问:“《易经》有立地之道,曰柔与刚’,《老子》又有‘守柔曰强’之说你知道么 ”鲁迅觉得这小说写得不差,决定放在他和郁达夫主编的《奔流》上发表。柔石自学校毕业后,在正式的杂志上公开发表作品,这还是第一次。

适用角度:

“友谊”“师心”“教育”“伯乐”“爱与憎”等。

选择其中一个角度运用上面材料,写一段话,不少于100字。

素材积累

【运用示例】

留着浓黑的胡须,目光明亮,满头是倔强得一簇簇直竖起来的头发,仿佛处处在宣扬他与黑暗的现实社会的不调和,这是鲁迅先生给我们的印象。但是鲁迅先生能憎,更能爱。对待青年,对待在思想战线上并肩作战的人,鲁迅先生不但平易近人,而且真情相助。他与“左联”作家柔石的友谊,就从为柔石审阅书稿和推荐发表开始。鲁迅就书稿上“柔石”的署名,引用《易经》和《老子》之言,晓喻柔石做人要懂得“曰柔与刚”“守柔曰强”。鲁迅让我们看到犀利、冷傲的文人风骨,也看到呵护、教诲青年的师者风度。

为了忘却的纪念

鲁迅

导 入

我们印象中的鲁迅先生是 “横眉冷对千夫指”,目光凌厉,高冷逼人;其实鲁迅先生是 “俯首甘为孺子牛”,和蔼温暖,心有阳光。我们印象中鲁迅先生的文字像一把匕首毫不留情地插入敌人的心脏,其实鲁迅先生的文字像阳光如雨露似春风鼓舞了每一位向上向善的中国人。一篇《为了忘却的纪念》让我们感受到了鲁迅先生真挚的情怀。

走进作者

鲁迅(1881-1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,“鲁迅”是他1918年发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》时所用的笔名,浙江绍兴人。中国现代文学家思想家、革命家,新文学运动的奠基人,五四新文化运动的旗手。1902年去日本学医。鲁迅一生追求民主,用手中的笔为武器,与压迫民众的旧思想、旧文化、旧势力斗争,不畏强暴,铁骨铮铮;同时又十分热心帮助提携年轻人。鲁迅在《自嘲》里写道“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这也是他一生的真实写照。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

了解著作

他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》。

散文集:《朝花夕拾》。

散文诗集:《野草》。

杂文集:《且介亭杂文》《热风》《华盖集》《而已集》《南腔北调集》等共16本。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上的不朽杰作。

写作背景

“左联”(中国左翼作家联盟)是由中国共产党领导,以鲁迅为旗手的无产阶级革命作家的组织,1930年3月成立于上海。“左联”及其成员借助文学阵地粉碎了国民党反动派的反革命文化“围剿”;在文学创作上以题材的广泛、主题的深刻、情节的生动和丰富、艺术形式的多样化,在中国现代文学史上写下了光辉的一页。《北斗》是“左联”的主要刊物。1936年初,为建立文艺界抗日民族统一战线,“左联”自动解散。

土地革命战争时期,国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂地进行反革命的文化“围剿”。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面大肆速捕拘禁秘密杀害左翼作家,围剿左翼文学。

写作背景

1931年1月17日,柔石等五位革命青年作家被捕;同年2月7日,被秘密杀害于上海龙华。大批左联作家被通缉,鲁迅也时刻面临被捕的危险境地,但他丝毫不畏惧反动派的屠刀和淫威。在闻知柔石、白莽等左联的五位青年遇难的消息后发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等强烈抗议和揭露反动派的罪行。在烈士遇难两周年的日子,1933年2月7-8日,鲁迅带着无限的悲愤写下此文,后收入《南腔北调集》。

左联五烈士

“左联五烈士”同于1930年加入中国左翼作家联盟,除殷夫外,其余四人均为共产党员,李伟森还担任共青团中央宣传部长。

“左联”五烈士被害:1931年2月7日,柔石、胡也频、殷夫、李伟森、冯铿等五位左翼革命作家被国民党反动派同时杀害于上海龙华。

竦身 罗曼谛克 拓荒 尽量

偈子 涅槃 解往 提纲挈领

大王 刊载 惴惴 什物

着落 吮吸 信札 赎罪

读音检测

sǒng

dì

tuò

jǐnliàng, jìnliàng

jì

niè pán

jiè

qiè

dài

zǎi

zhuì

shí

zhuó

shǔn

zhá

shú

词语解释

明珠投暗

比喻有才能的人得不到重视。也比喻好东西落入不识货人的手里。同“明珠暗投”。

情随事迁

情况变了,思想感情也随着起了变化。

急于事功

事:事业;工:功绩。 指做事急于求成。

累及

指使受牵连;连累到。

挈妇将雏

带着妻子,领着儿女(挈、将:带领;雏:幼小的鸟,喻指儿女)。

人心惟危

延口残喘

眷眷

惟:是;危:险恶。 指人的嗜欲之心是危险的。

指一种勉强留着一口气的样子。比喻勉强维持生存,用于将死之人。释义延长一口残余的呼吸。意思是努力挣扎着勉强活下去。比喻勉强维持生存。用于将死之人。

指反顾的样子,依依不舍;一心一意。

题目解说

①“忘却”,即摆脱悲哀,化悲痛为力量,为了更好地“记念”。

②“记念”,记住愤怒,不忘先烈,更好地战斗。

二者联结起来,有三层含义:

●烈士往事历历在目,鲜血如在眼前,两年来,“悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止”,“为了忘却”正说明难以忘却。

●对烈士最好的记念是化悲痛为力量,踏着他们的血迹前进,继续投入战斗,完成烈士未竟的事业,这样才是对死难者最好的“记念”。

●记住烈士生前事迹,让他们永远活在人民心里,让后人永远记念他们。

为什么要“忘却”?“忘却”和“记念”在这里矛盾吗?为什么?

为了忘却的记念

为了战斗的记念

整体感知

①交代写作的目的,回忆与白莽的三次见面。

②回忆与柔石的交往。略写冯铿。

③简述左联成立后对白莽的新的了解及白莽柔石被捕。

④五烈士被捕遇害的经过,“我”的境遇和悲愤的心情。

⑤抒发悲愤之情,揭露社会黑暗,表达革命必胜的坚定信念。

写作特色:以柔石白莽为主,详略得当、重点突出。记叙、议论、抒情相结合。

【思考】阅读课文,思考概括五部分的主要内容,并分析写作特色。

整体感知

【思考】材料是片段式的,作者是如何将各部分材料巧妙的组织在一起的?

把他和五位青年作家的交往作为线索,把本来散乱孤立的材料组织在一个整体中。

第一部分写与白莽的交往,引出柔石;第二部分写柔石,引出冯铿;第三部分写托柔石送书给白莽;转入第四部分他们一同被捕受害,再补写李伟森胡也频。

整篇文章环环相扣,紧密无隙。线索明晰,重点突出。

整体感知

【思考】文章第三部分在内容和结构上有什么作用?

内容上:简叙白莽和柔石是“左联”的成员,表明作者和他们的密切关系。

结构上:承上启下,由对烈士被捕前情况的介绍转到对烈士被捕遇难的记叙。

鉴赏人物形象

【思考1】文章第一、三、四部分主要写了白莽哪些事?反映出白莽是怎样的人?

①初见—白莽送书。“二十多岁的青年,面貌很端正,颜色是黑黑的”,将“国民诗人”改为“民众诗人”。

②又见—白莽送译稿。“谈得比第一回多一些”。前两次主要笔墨用在对两次见面之间的看稿与通信的记叙中。

③再见—白莽出狱。大热天,他“却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑” 。

④再忆白莽—得知白莽就是在《拓荒者》上作诗的殷夫。

⑤一首译诗—“生命诚可贵…二者皆可抛”。

淳朴、率真

敏感、爱憎分明

乐观坚定

有才华的青年作家

坚定的革命信念、为自由而战、为自由献身的精神

听讲义

托送书

名字风波

弄文学

借钱印书

拼命译书

与人走路

改变创作风格

狱中写信

眷恋母亲

鉴赏人物形象

【思考2】第二、四部分用了哪些材料表现了柔石怎样的性格特点?

台州式的硬气

颇有点迂

善良、纯洁、坚强、耿直、忠诚

硬气-----坚定 、正直 、耿介不阿

迂----率真而不通世情 ,拘泥而不会变通

单纯、善良、正直 书呆子

鉴赏人物形象

“迂”本义指“迂腐”,有一定贬义色彩。然而,作者写柔石的“迂”既与本义有一致地方,更有较大差别。

柔石的“迂”,主要体现在以下几方面:

①是“硬气”。自己认准的路,明知吃亏也要走到底。革命文学的道路上,柔石的“硬气”表现为知难而进的奋斗精神:没有钱借钱也要做印本;一旦决定改变作品的内容和形式,他就不惜放弃熟悉的一套,不怕从头学起,不知困难为何物。

②是善良、单纯。对社会的黑暗、人心的险恶,还缺乏清醒而深刻的认识。他很单纯,“相信人们是好的”,对鲁迅“人心惟危”的一些说法,他“惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,‘会这样的么 ”;在跟鲁迅一起走路的时候,“简直是扶我” 。

③是跟女性一同走路,过分拘谨。与女性一同走路,就是敢了,还要拉开距离。思想性格有拘泥保守的一面。

【思考3】怎样理解柔石的“迂”?为什么在纪念文章里说他“迂”

鉴赏人物形象

【思考4】为什么在纪念文章里说他“迂”?

鲁迅写柔石的“迂”,一面饱含着浓浓的喜爱之情,写出了柔石的可爱;一面又毫不留情地指向反动政府残害这样单纯、质朴、善良、忠厚的青年,这样的政府该是多么黑暗、残暴的政府啊!

方孝孺那威武不屈、舍生取义的刚烈精神,几百年来一直为后人敬仰和赞颂。

①鲁迅用来与柔石的精神作比,交代了柔石“迂”和威武不屈、舍生取义的刚烈“硬气”的性格特点。

②揭露国民党政府如朱棣一样,滥杀无辜。来暗示国民党反动派杀害青年的罪行。

【思考5】记述柔石时忽想起方孝孺,有何用意?

严于解剖自己

鉴赏人物形象

【思考6】第二部分末尾作者提到三个“疑心”,都有什么含义,从中我们又能看出作者的什么品质呢?

第一个“疑心”是指作者对冯铿的印象;

第二个“疑心”是指柔石可能受到冯铿的影响,但这个“疑心”又被第三个“疑心”否定;

第三个“疑心”是作者以自己的“偷懒”来反衬柔石的“斩钉截铁”,突出了柔石不畏艰难的精神。

体会情感

读课文,找出议论、抒情句,并体会作者的情感。

1、P1中“并非为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的心,至今没有停止,我很想借此算是竦身一摇,将悲哀摆脱,给自己轻松一下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。”表达作者怎样的情感?

“悲愤”,悲哀和愤怒。鲁迅悲哀的是自己失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年;愤怒的是国民党反动派对革命青年的血腥屠杀。“忘却”,是暂时摆脱悲哀,化悲痛为力量。

体会情感

2、P2中“当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只有《文艺新闻》上有一点隐约其辞的文章。”其中“不敢”“不愿”“不屑”三者有什么区别?这句话应如何理解?

三者政治态度不同。“不敢”并非“不愿”,只是摄于国民党政府的严酷统治,是进步报刊的态度;“不愿”者在国共两党的斗争中采取超然立场,是中立报刊的态度;“不屑”者则把五个青年作家的遇害看做小事一桩,认为不值得见诸报端,属于反动报刊的态度。“隐约其辞”是“左联”领导的刊物的态度。

全句不仅说明了五烈士是被秘密杀害,而且反映出国民党反动派对社会各界施行高压政策,白色恐怖严重的现实。

体会情感

3、P14中“无论从旧道德,从新道德,只要是损人利己的,他就挑选上,自己背起来”这句话如何理解?

旧道德:旧有的,人民群众中长期形成的美好道德。

新道德:无产阶级新思想指导下的道德。

损己利人:为了别人的利益,宁可牺牲自己的高尚品德,是柔石品格的本质。

这一段议论性文字是对柔石崇高思想品德的评价和赞扬。

4、P29中“我又沉重的感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年。”

这几位遇难的青年不但是作者的朋友,更是无产阶级战士,他们的殉难与民族的命运联系在一起。于是,作者由失去朋友而产生的沉痛之情,因为我们民族的损失而加重了。

文中两次写到这句话,前后构成反复,加强了歌颂烈士和控诉国民党反动派的感情。

体会情感

5、P27中“天气愈冷了,我不知道柔石在那里有被褥不 我们是有的。洋铁碗可曾收到了没有?……但忽然得到一个可靠的消息,说柔石和其他二十三人,已于二月七日晨,在龙华警备司令部被枪毙了,他的身上中了十弹。”

“原来如此! ……”

思考:画横线的句子可不可以删去,为什么 “原来如此! ……”中“此”指代什么 叹号和省略号各表达什么作用

详记柔石等人被害的消息:遇难者的人数——表明这是集体屠杀,确切的死难日及地点——表明这是未经“审判”的秘密屠戮,柔石中弹弹数——表明这是虐杀。

“此”便包含了以上三点所要叙说的内容。

句中的感叹号表现出作者强烈的愤怒与震惊,省略号则包含了难以尽述的愤恨以及对死者的无尽的痛惜与怀念。

2

黑暗统治

妻许广平、子海婴

体会情感

6、P29如何理解“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,尝试概括每联的内容?

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝

写作者全家的艰难处境,概写了作者长期辗转的战斗生涯。

据鲁迅日记:下午偕广平携海婴并许媪移居花园庄,可见此联为写实。这两句写出了鲁迅受国民党反动派迫害的困难处境。“春时”“长夜”,点明了是在一个春天的夜晚;“挈妇”“将雏”,表明正和家人外出避居;一个“惯”字既指明鲁迅对于敌人形形色色的残忍手段已司空见惯,对于动荡不安的生活已习以为常,又有力地控诉了蒋介石反动政权镇压革命的滔天罪行。

2

作者与烈士之母

军阀 混战的局面

体会情感

6、P29如何理解“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,尝试概括每联的内容?

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗

此联前后对比,又形成了因果关系。连年的军阀混战使社会不安定,民不聊生,革命者被迫害,所以,此联也是写实。这两句点出了当时政局的动荡,表现了鲁迅对母亲的深爱与怀念,母亲为儿子遭受迫害的担忧。揭露了以蒋介石为代表的大小军阀你争我夺、连年混战,不顾百姓死活的罪行。

写人民的深重苦难,概括了人民群众所遭受的苦难生活,又揭示了造成这种苦难的根本原因。

2

怎忍

柔石等人

敌人残暴

作者处境险恶

体会情感

6、P29如何理解“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,尝试概括每联的内容?

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗

写作者积郁在胸的万丈怒火,表达了对死难者的深切哀思。

鲁迅眼看敌人残杀革命同志怎能忍气吞声?新仇旧恨,涌上心头,他面对敌人的屠刀,在刀丛中与敌人短兵相接,毫不退缩,用笔进行战斗。一个“怒”字,是作者强烈感情的迸发,表现了与敌人不共戴天的刻骨仇恨和迎着腥风血雨前进的战斗精神。此联充分表现了作者面对战友被害的愤怒,并具有与敌人斗争的大无畏精神。

2

写完此文

无处发表

体会情感

6、P29如何理解“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,尝试概括每联的内容?

诗写成了,但哪有发表之地?周围的现实是一片黑暗,犹如漫漫长夜。“低眉”是一个痛定思痛的形象,一个沉思如何继续战斗的形象。“无写处”,指反动派对人民言论自由的压制,他们对革命言论“禁锢得比罐头还严密”,是对反动派黑暗统治的强烈控诉。最后一句以写景作结,深化了悼念柔石等人的主题,它渲染了一种悲凉、肃穆的气氛,表现了作者处境的寂寞和心情的沉重。首句写长夜,末句写月光,前后呼应,结构谨严。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣

写作者的愤慨之情,揭示现实的黑暗。

怎样理解鲁迅的七律《悼柔石》?

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

鲁迅在这首诗中满腔愤怒地揭露和控诉了国民党反动派的黑暗统治,表达了对牺牲在敌人屠刀下的革命同志的沉痛哀悼之情,表现了作者坚贞不屈的革命意志和与敌人斗争到底的革命精神。

体会情感

7、文中“惯于长夜过春时”一诗中的许多内容在课文中多处地方有所表述,试举出有关语句加以印证理解。

首联“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝”中“挈妇将雏指文中“这一夜,我烧掉了朋友们的旧信札,就和女人抱着孩子走在一个客栈里”,写“我”保存实力的“逃走”。

颔联“梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗”中“慈母泪”指文中“不几天,即听得外面纷紛传我被捕,或是被杀了”“连母亲在北京也急得生病了”,写母子情。

颈联“忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗”中的“朋辈成新鬼”指文中“柔石和其他二十三人,已于二月七日夜或八日晨,在龙华警备司令部被枪冕了”,写烈士遭难。

尾联“吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”中的“无写处”指文中“在中国,那时是确无写处的,禁锢得比罐头还严密写黑暗统治。

体会情感

8、如何理解文中三个典故?

①写柔石时作者想到了方孝孺P8

方孝孺:硬气——宁折不弯,舍生取义;迂——固执,不适应实际。

柔 石:硬气——为信仰而坚持不懈;迂——书生气,缺乏经验。

通过类比让人们更加了解柔石的精神品质

体会情感

8、如何理解文中三个典故?

②《说岳全传》中高僧“坐化”的故事P21

不同之处:高僧坐化,消极反抗;作者逃走,出于对敌人的深刻认识,不坐等送死,走, 是为了保存实力,继续战斗。

通过类比揭露了敌人的卑劣

相似点:岳飞、柔石,都是被人谋杀的;

秦桧、国民党反动派,都是残害无辜;

高僧、作者:都是因他人之事受牵连。

体会情感

8、如何理解文中三个典故?

③年青时候读向子期《思旧赋》P35

通过类比揭露社会的黑暗

相似点:向子期生活在魏晋时期司马氏政权的高压之下,没有言论自由;鲁迅生活在国民党反动派的白色恐怖中,也没有言论自由。

不同之处:向子期不敢写;鲁迅以古喻今,曲折地抨击了国民党反动派的黑暗统治,巧妙地表达了自己的感情。

①柔石之母的遭遇与该版画的内容相似。

②作者无法明确地表达对烈士的悼念,只好用含蓄的方法来表达自己的感情。

③这也从另一个侧面控诉了当时无言论自由的社会。

体会情感

9、P31中鲁迅先生为什么给《北斗》选送珂勒惠支夫人的木刻?

体会情感

10、P34中连用“前年的今日”“去年的今日”“今年的今日”三句,采用了什么手法有什作用

采用排比,和本文开头“两年以来,悲愤时时袭击我的心,至今没有停止”相呼应,把自己的处境和烈土的遭遇对照着写,深刻地表达了对烈士的怀念和无法抑制的悲愤。

11、P36中“不是年青的为年老的写记念,而在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢。”

“许多青年的血,层层淤积起来”形象地概括了三十年来,一切反动统治者残酷屠杀革命者的罪行。

“从泥土中挖一个小孔”“延口残喘”表明斗争的艰难。“这是怎样的世界”是对黑暗社会的控诉。全句表现了作者对反动派的切齿痛恨和顽强斗争精神。

体会情感

12、P36中“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。”分析这句话含义和表达情感?

①“夜”象征反动统治的黑暗与残酷;

②“路”指革命者与反动统治作斗争的征途;

③两个“正长”说明革命者必须进行长期的艰苦斗争;

④“不如忘却”是指要摆脱悲哀,继续战斗,呼应开头,再次扣题;

⑤“总会有记起他们,再说他们的时候”,表明他相信烈士的血不会白流,革命终将取得胜利,表达了对革命胜利的坚定信心。

写作特色

①记叙与抒情、议论紧密结合。写作的重点放在对事实的记述上,在记述事实时,融进自己的感情和议论,或用概括的文字,从思想意义和感情上作画龙点睛的点染。

②详略得当,重点突出。柔石与他关系最密切,在文中占的篇幅最大,白莽次之。至于冯铿等三人,或未见过面,或虽见面而不熟悉,便略写。对柔石和白莽,又注意抓住最能体现这两位革命青年思想风貌的细节或“小事”来写。

③旁征博引,借古讽今。作者借用方孝孺、向秀《思旧赋》《说岳全传》高僧坐化等典故。借古讽今,使文章的爱憎情感得到极大的增强。

主题归纳

鲁迅先生通过回忆与白莽、柔石等人的交往,热情讴歌了五个青年作家纯朴、善良、追求光明与进步的高尚品质,表达了自己对他们深切的缅怀和悲痛之情,也无情地批判和揭露了反动政府的穷凶极恶、黑暗腐朽,表达了对国民党反动派卑劣无耻的行径无比愤恨的感情,以及与国民党反动派斗争到底的决心,表现了不屈的反抗精神,深深感动和鼓舞了许多革命者,是现代文学史上的不朽诗篇。

示例二:从一定程度上说,鲁迅先生在这里表现出了逃避主义。革命就要流血,革命就会有牺牲;直面现实,正视敌人,勇于反抗,不怕牺牲,更是令人景仰。

示例一:既批判了空盼“剑侠”的无稽,又嘲讽了敌来“坐化”的无益,明确地表示了“我于是就逃走”的抉择,充分体现了鲁迅先生一向“韧”的战斗精神。

文章中说:“我不是高僧,没有涅槃的自由,却还有生之留恋,我于是就逃走”。请谈谈你对鲁迅这种选择的看法。

相同之处

试比较《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》两篇文章在表达情感和表达方式上的异同。

不同之处

●两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。

●两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨,即都蕴含着“悲”和“愤”两种情感。

●两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。

●《记》字里行间表达蕴含了鲁迅先生的“至情”;《为》感情深挚沉痛。

●《记》重点记叙刘和珍的有关事迹表现对烈士的敬仰以及对烈士牺牲意义的理性思考。《为》重点回忆了白莽和柔石,作者选取一些看似零碎却很能表现人物性格的小事,勾勒出两位烈士的崇高形象。

相同之处

试比较《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》两篇文章在表达情感和表达方式上的异同。

不同之处

●两文都带有很强的抒情性,但《记》的抒情直露显豁、汪洋恣肆,《为》则使用了不少曲折隐晦的笔法。

●两文都提到了“忘却”,前者以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,后者则以沉痛的语气说“我不如忘却,不说的好罢”。

●两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。

●两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨,即都蕴含着“悲”和“愤”两种情感。

●两篇文章都是以写人记事为主的纪念性散文。

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

面对丰富而特立的鲁迅,我们仰止如高山。鲁迅的精神不像任何一位作家那样显而易见。他和胡适诸人点燃的启蒙之火,透过时空的阻隔,依然温暖着一代又一代人。他的作品,哪怕是一笔极细小的刻画,也划下了人性的痕迹。读他的作品,我们便读到了他的痛苦、悲悯和孤独。他睁大眼睛所见的国民性,无处不在他的作品里。他那不曾迷失在五四烟云里的悲怆的呐喊、虔诚的布道、压抑的喘息以及清峻的走笔,穿越历史,呈于我们面前。让我们带着对鲁迅先生的崇敬和怀念之情,一起背诵他的“惯于长夜过春时”一诗,结束本课的学习。

素材积累

鲁迅“俯首甘为孺子牛”

柔石本名赵平复。有一天,鲁迅读了柔石的小说稿《人鬼和他底妻的故事)看见稿上署着“柔石”两字,凝视了一会儿便向柔石询问。柔石当即解释说,这笔名取自家乡方祠前一道小桥上题刻着的“金桥柔石”四个字。鲁迅会心地笑问:“《易经》有立地之道,曰柔与刚’,《老子》又有‘守柔曰强’之说你知道么 ”鲁迅觉得这小说写得不差,决定放在他和郁达夫主编的《奔流》上发表。柔石自学校毕业后,在正式的杂志上公开发表作品,这还是第一次。

适用角度:

“友谊”“师心”“教育”“伯乐”“爱与憎”等。

选择其中一个角度运用上面材料,写一段话,不少于100字。

素材积累

【运用示例】

留着浓黑的胡须,目光明亮,满头是倔强得一簇簇直竖起来的头发,仿佛处处在宣扬他与黑暗的现实社会的不调和,这是鲁迅先生给我们的印象。但是鲁迅先生能憎,更能爱。对待青年,对待在思想战线上并肩作战的人,鲁迅先生不但平易近人,而且真情相助。他与“左联”作家柔石的友谊,就从为柔石审阅书稿和推荐发表开始。鲁迅就书稿上“柔石”的署名,引用《易经》和《老子》之言,晓喻柔石做人要懂得“曰柔与刚”“守柔曰强”。鲁迅让我们看到犀利、冷傲的文人风骨,也看到呵护、教诲青年的师者风度。