统编版选择性必修中册13.《迷娘(之一)》《致大海》《自己之歌(节选)》《树和天空》课件(共78张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修中册13.《迷娘(之一)》《致大海》《自己之歌(节选)》《树和天空》课件(共78张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 11:52:57 | ||

图片预览

文档简介

(共78张PPT)

第四单元 外国作家作品研习

13 迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空

学习任务一 单文精读与欣赏

学习任务二 群文整合与探究

学习任务三 表达与交流

学习任务一 单文精读与欣赏

【任务目标】

1.把握诗歌的内容,分析鉴赏诗歌中蕴含的情感和运用的手法。

2.体会浓郁的抒情氛围,感受诗歌的意境、宏大的气魄及诗歌中涌动着的

力量。

学习任务一

【走近作者】

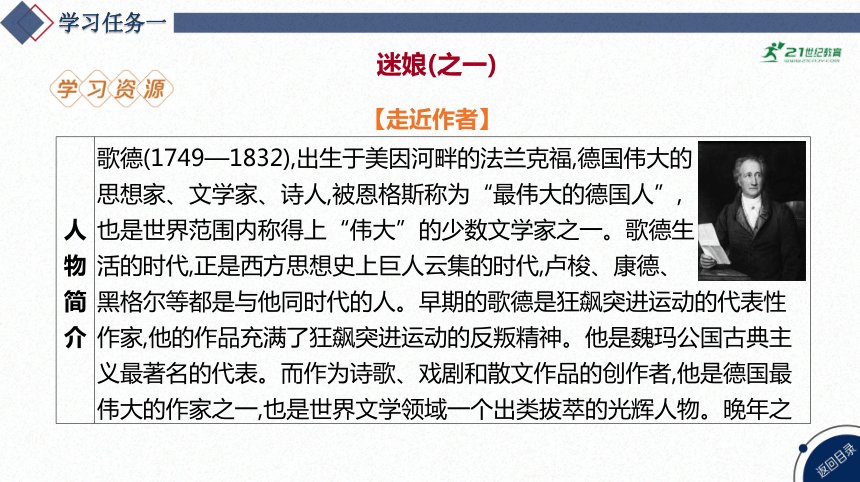

人物 简介 歌德(1749—1832),出生于美因河畔的法兰克福,德国伟大的

思想家、文学家、诗人,被恩格斯称为“最伟大的德国人”,

也是世界范围内称得上“伟大”的少数文学家之一。歌德生

活的时代,正是西方思想史上巨人云集的时代,卢梭、康德、

黑格尔等都是与他同时代的人。早期的歌德是狂飙突进运动的代表性作家,他的作品充满了狂飙突进运动的反叛精神。他是魏玛公国古典主义最著名的代表。而作为诗歌、戏剧和散文作品的创作者,他是德国最伟大的作家之一,也是世界文学领域一个出类拔萃的光辉人物。晚年之

迷娘(之一)

学习任务一

(续表)

学习任务一

人物 简介 后,他把主要精力用于对整个人类发展方面的思索,使得他的创作超越了自己的时代,具有了永恒的价值。歌德一生创作了两千五百多首诗,其中有很多珠玉之作,这些作品不仅是德国诗歌的瑰宝,在世界文坛上也是一笔宝贵的财富。

代表 作品 代表作品有书信体小说《少年维特之烦恼》、诗体悲剧《浮士德》、自传性作品《我的生平诗与真》、长篇小说《亲和力》、抒情诗集《西方和东方的合集》等。

【追溯背景】

从18世纪70年代到90年代中期,歌德用将近20年的时间创作了他的第二部长篇小说《威廉·迈斯特的学习时代》。歌德在创作这部小说期间,因无法忍受当时德国社会沉闷而压抑的环境,在意大利漫游近两年,在他心目中,意大利是理想化的古典主义的化身,代表着人、自然、艺术的和谐一体。

这部小说中穿插了不少优美的抒情诗,《迷娘(之一)》就是其中最著名的作品。“迷娘”(Mignon,原为法语,意为“可爱的”“动人的”) 是《威廉·迈斯特的学习时代》中出现的小姑娘。她是一位性格内向、身体瘦弱的少女,却有着谜一样的性格魅力。她出生于意大利,有着复杂的身世与悲惨的

学习任务一

遭遇。她很小的时候就被人诱拐到德国,过着饥寒交迫、颠沛流离的生活。后来被主人公威廉·迈斯特赎买,收留在身边,是小说中最动人的人物。迷娘自从遇到威廉·迈斯特,便过上了最美好、最幸福的日子,并且强烈地爱上了威廉·迈斯特。可是由于疾病,她不久就去世了。《迷娘(之一)》就是在这样的背景下产生的一首委婉优美的诗歌。

学习任务一

【文学常识】

狂飙突进运动

狂飙突进运动是指十八世纪德国新兴资产阶级城市青年所发动的一次文学解放运动,也是德国启蒙运动的第一次高潮。这个时期,是文艺形式从古典主义向浪漫主义过渡的阶段。其名称来源于剧作家克林格的戏剧《狂飙突进》,代表人物是歌德和席勒。歌德的《少年维特之烦恼》是其典型代表作品,表达了人类内心感情的冲突和奋进精神。狂飙突进运动时期的作家受到当时启蒙运动的影响,特别是受到了卢梭哲学思想的影响,他们歌颂“天才”,主张自由和个性解放,提出了“返回自然”的口号。

学习任务一

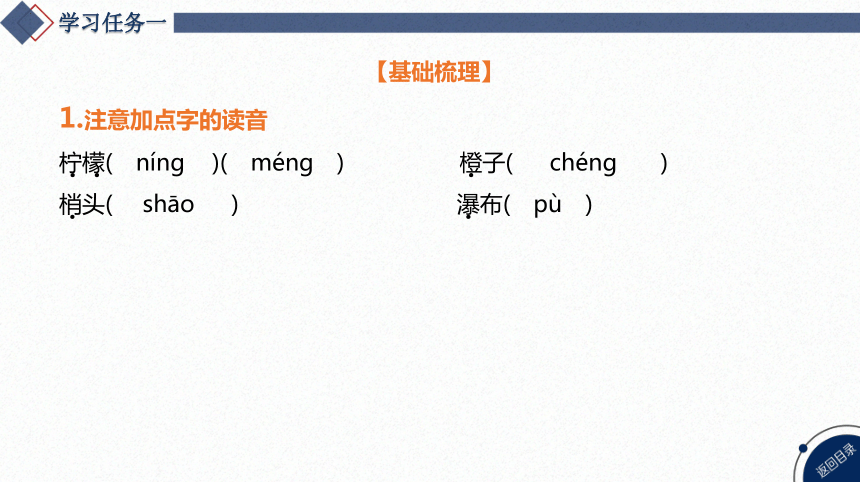

【基础梳理】

1.注意加点字的读音

柠檬( níng )( méng ) 橙子( chéng )

梢头( shāo ) 瀑布( pù )

·

··

·

·

学习任务一

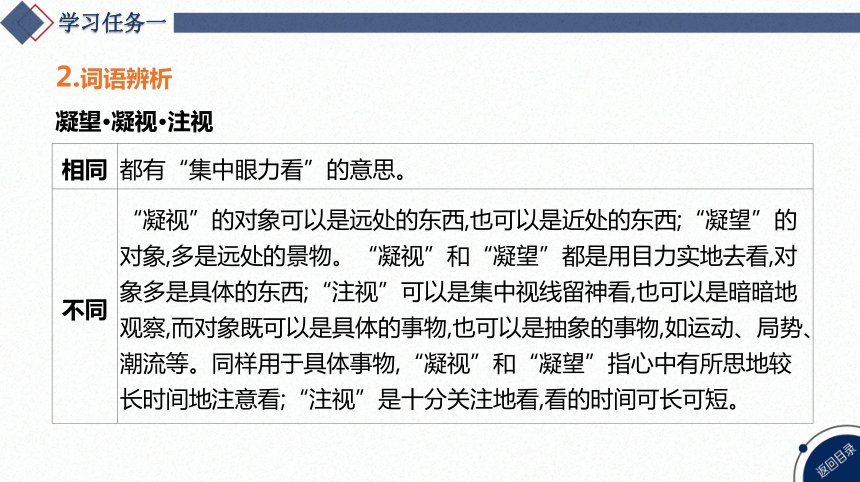

2.词语辨析

凝望·凝视·注视

相同 都有“集中眼力看”的意思。

不同 “凝视”的对象可以是远处的东西,也可以是近处的东西;“凝望”的对象,多是远处的景物。“凝视”和“凝望”都是用目力实地去看,对象多是具体的东西;“注视”可以是集中视线留神看,也可以是暗暗地观察,而对象既可以是具体的事物,也可以是抽象的事物,如运动、局势、潮流等。同样用于具体事物,“凝视”和“凝望”指心中有所思地较长时间地注意看;“注视”是十分关注地看,看的时间可长可短。

学习任务一

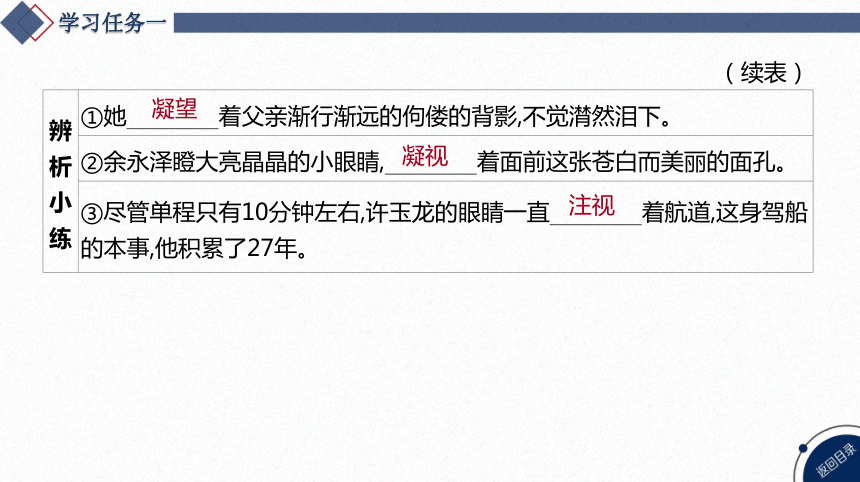

(续表)

辨析 小练 ①她 着父亲渐行渐远的佝偻的背影,不觉潸然泪下。

②余永泽瞪大亮晶晶的小眼睛, 着面前这张苍白而美丽的面孔。

③尽管单程只有10分钟左右,许玉龙的眼睛一直 着航道,这身驾船的本事,他积累了27年。

凝望

凝视

学习任务一

注视

微任务一 梳理诗歌结构

1.请根据下面的提示,补充空缺内容。

学习任务一

② _______________________________

恩人

① _______________________________

想象中归国之路的沿途风景

2.这首诗在结构上的特点是什么 有什么表达效果

[答案] (1)这首诗运用了复沓叠唱的结构技巧。

(2)①每节诗的前半部分(主歌)都以迷娘的询问和叙说的口吻来描写故乡或归乡路上的景物,每节诗的末尾(副歌)都用“前往,前往”“我愿跟随你……”来直抒胸臆,表达渴望返回故乡的迫切心情。②每一节第五句“你可知道……”采用了反复的手法,加强了询问的力量,加深了想念的程度。③每一节的最后两句也采用了基本相同的句式,只在个别关键的地方替换一两个字,不仅使诗歌的思想内涵扩大,使诗歌所表达的感情更加热切和复杂,而且使诗歌具有音乐复唱的旋律美,增强了诗歌的抒情性和艺术感染力。

学习任务一

【图解课文】

学习任务一

微任务二 分析诗歌形象

3.诗歌各部分选取了哪些意象 营造了什么意境 表达了什么情感 请完成

表格。

学习任务一

选取的意象 营造的意境 表达的情感

第一节 柠檬花、绿叶、橙子、蓝天、和风、桃金娘、月桂 宁静、美好 这些具有意大利典型特征的意象是迷娘故国之思的寄托物,表达了她浓郁的思乡之情

选取的意象 营造的意境 表达的情感

第二节 ① ② ③

第三节 ④ ⑤ ⑥

(续表)

成行的圆柱、辉煌的厅堂、宽敞明亮的居室、大理石立像

美好、哀婉

学习任务一

通过描写迷娘幼年时生活的房子,抒发了她对故国的眷念之情

云径、山岗、驴儿、雾、岩洞、危崖、瀑布

神秘、险峻

通过这些意象,写出了迷娘返乡路途的艰险,抒发了她坚定的返乡信念

【走近作者】

人物 简介 普希金(1799—1837),俄国诗人。生于莫斯科一个贵族家

庭,从小受到文学的熏陶,13岁开始写诗,15岁公开发表诗

作。1817年在皇村学校毕业后进入外交部任职,广泛结交

优秀的贵族青年,写下了一些歌颂自由、反对专制暴政的

充满激情的诗篇。1820年被沙皇政府流放到俄国南部。1826年从流放地回到莫斯科,在沙皇监视下埋头写作。1837年在决斗中被杀害。

致大海

学习任务一

(续表)

学习任务一

代表 作品 普希金一生写了800多首抒情诗,创作了12部叙事长诗,其中最主要的是《高加索的俘虏》《青铜骑士》《叶甫根尼·奥涅金》等。此外,他还创作了短篇小说集《别尔金小说集》、中篇小说《上尉的女儿》。被誉为“俄罗斯文学之父”“俄罗斯诗歌的太阳”,诗歌代表作有《自由颂》《致恰达耶夫》《致大海》等。

【追溯背景】

《致大海》写于1824年。1820年,普希金因创作了大量的政治诗而引起沙皇的惊恐,被沙皇政府流放到俄国南部,并辗转于基希讷乌和敖德萨等地。他在流放期间继续创作了大量富于斗争精神的诗歌,并与当地许多密谋推翻沙皇统治的革命者密切来往。1824年夏,沙俄政府又以“亵渎神圣”“行为不端”的罪名下令将普希金押送到位于俄国北部、他父亲名下的一个小庄园“闭门思过”。在离开敖德萨时,诗人写下了这首诗。

学习任务一

【文学常识】

政治抒情诗

政治抒情诗是指那些以诗的形式来表达对当代重要政治事件、社会思潮的评说和情感反应的作品。它将强烈的情感宣泄和政论式的观念叙说相结合,常采用长诗的形式,讲求节奏分明,声韵铿锵,具有鼓动性。

学习任务一

【基础梳理】

1.注意加点字的读音

絮语( xù ) 迷惘( wǎng ) 覆没( fù )( mò )

缚住( fù ) 倔强( jué )( jiàng )

·

··

·

·

学习任务一

··

2.词语辨析

(1)迷惘·迷茫

相同 二者都含有“看不清”的意思。

不同 迷惘:由于分辨不清而困惑,不知怎么办。迷茫:广阔而看不清的样子;

(神情)迷离恍惚。

辨析 小练 ①我初次踏上人生的征途,人海茫茫,哪里是指引航向的灯塔 我感到 。

②我无聊地站了起来,呆呆地望着窗外浓雾里 的山景。

迷惘

迷茫

学习任务一

(2)徘徊·徜徉

相同 二者都含有“步行”的意思。

不同 徘徊:指在一个地方来回地走;比喻犹疑不决或比喻事物在某个范围内来回波动、起伏。徜徉:闲游;安闲自在地步行。

辨析 小练 ①一场纷纷扬扬的春雪过后,人们纷纷出屋, 在琉璃世界中,忘却了寒冷。

②一个中年女子在昆明湖边 ,一副心事重重的样子,这情形不由得让人警觉。

徜徉

徘徊

学习任务一

微任务一 梳理结构,把握诗意

1.请根据下面的提示,补充空缺内容。

学习任务一

② ___________________

拿破仑

③ ___________________

拜伦

① ___________________

追求自由

【图解课文】

学习任务一

微任务二 分析诗歌意象

2.大海有什么特征 具有什么象征意义

[答案] (1)特征:诗人笔下的大海是“自由”“翻滚起伏”“闪烁壮观”“幽静”“深沉”“有力”“倔强”的,同时也是“沉郁”“喑哑”“任性”“喜怒无常”的,它壮阔雄浑,有广阔的胸怀、惊人的威力、壮丽的景色,它具有无穷的力量和魅力,它可以自由地展示自己性格中的任何一面。

(2)象征意义:诗中的大海,是自由精神的象征。诗歌的第一句“再见吧,自由的元素!”即提示了这种象征意义。大海可以自由地展示自己性格中的任何一面,这正体现了大海的自由精神。

学习任务一

微任务三 鉴赏艺术技巧

3.别林斯基曾评价,普希金所表现的音调的美和语言的力量到了令人惊异的地步。本诗在表达技巧上十分丰富,结构设计颇具匠心,结合诗句概括本诗这些特点及表达效果。

[答案] ①诗人以“你”称呼大海。诗人对大海以“你”相称,把大海拟人化,采用呼告的修辞手法,直接同大海对话,是诗人对大海的倾诉。诗人在诗中以抒情主人公的身份出现,直接对大海表达自己的激情和深沉的苦闷,使全诗具有哀歌式的忧郁美。诗人把自己最真实的心路历程借大海这一形象,用第一人称“我”对第二人称“你”的倾吐方式直接展现出来,使“我”与大海互

学习任务一

为映衬,融为一体,读之好像我们也成了站在山崖上向大海呼唤或在风中久久徘徊于大海边的诗人,从而能更好地领会诗歌开阔的意象、澎湃的激情、磅礴的气势、雄浑的意境,诗情奔放。②象征手法。如诗歌借大海的形象象征自由的精神。 ③直接抒情与借景抒情相结合。如第三节“我全心渴望的国度啊,大海!”直抒胸臆。其他诗句又借助“石岸”“峭壁”等景物来间接抒发情感。④丰富的联想和想象。诗人不仅由大海的外在直接展开联想,进而还由大海联想到举世震惊的英雄,拿破仑和拜伦的不幸结局增添了诗人壮志难酬的悲哀。⑤结构严谨,首尾呼应。本诗四行或五行一节,结构工整。全诗从告别“大海”写起,又结束于告别,结构上完整而严谨。首尾呼应的手法使得诗歌的情感得到了升华,同时又具有一种回环往复的结构美。

学习任务一

【走近作者】

人物 简介 惠特曼(1819—1892),出生于纽约长岛一个农民-木工家庭,

美国著名的浪漫主义诗人、人文主义者,创造了自由体诗歌。

由于生活贫困,他只上了6年学。他当过信差,做过排字工人,后

来当过乡村教师和报纸编辑。这些生活经历使他广泛地接触

人民,接触大自然,对他后来的诗歌创作产生了极大的影响。1841年后,他回到了纽约,几年以后,他成了报纸《布鲁克林之鹰》的一位较有名望的主笔,不断撰写反对奴隶制、反对雇主剥削的文章和短评。19世纪40年代末他加入了“自由土地党”,反对美国的蓄奴制,主张土地改革。1848

自己之歌(节选)

学习任务一

(续表)

学习任务一

人物 简介 年西欧各国爆发了革命,对他影响很大,他在报纸上发表文章讴歌欧洲革命,包括《欧洲》《法兰西》《近代的岁月》等诗。1850年他创作了他的代表诗集《草叶集》(初版于1855年)。1861年美国南北战争爆发,1865年,他自费印行了反映内战的诗篇《桴鼓集》。几个月后他又出版了一本续集,其中有悼念林肯的名篇《当紫丁香最近在庭园中开放的时候》《啊,船长!我的船长哟!》。惠特曼晚年因病瘫痪,在写作方面,从此一蹶不振,但他的乐观主义、对生活的热爱和敏感以及他的民主理想等还是至死不衰。

代表 作品 诗集《草叶集》,代表作有《给一个遭到挫败的欧洲革命者》《我听见美洲在歌唱》等。

【追溯背景】

19世纪上半叶,美国虽然在经济上发展很快,但仍基本上处于欧洲殖民地的地位,至于文化,特别是文学方面,则主要从属于英国,还没有建立起与本民族的合众国相适应的民主主义文学。当时以爱默生为首的美国超验主义者提倡个性解放,鼓吹打破神学和外国教条主义的束缚,在美国来一次文艺复兴。这个时期惠特曼以崭新的美国诗人身份出现,高昂地歌唱蒸蒸日上的美国、美国民主以及包括诗人自己在内的美国大众,他要通过他自己来表现他的特殊时代、环境、美国、民主,于是他的“我自己”便与他们民族的“我自己”合二为一了。在这样的背景下,《自己之歌》应时代的号召,引领着美国人找到“自我”。教材节选的是《自己之歌》第31节。

学习任务一

【文学常识】

《草叶集》是美国诗人惠特曼的代表作,是美国文学史上第一部具有美国“民族”气派和“民族”风格的诗集。它开创了一代诗风,对美国诗坛产生了很大的影响。诗集热情地讴歌了民主和自由思想。民主精神正是《草叶集》的灵魂。《草叶集》在艺术形式上也有重大革新。诗人冲破了长期以来美国诗歌格律的束缚,创造了“自由体”的诗歌形式。在诗句结构上,诗人大量采用叠句、长句、平行句等形式,广泛运用象征、比喻等手法,并吸收了一部分俗语,具有丰富的表现力和雄辩的风格。

学习任务一

【基础梳理】

1.注意加点字的读音

鹪鹩( jiao )( liáo ) 偃卧( yǎn )

蝮蛇( fù ) 罅隙( xià )( xì )

·

··

·

学习任务一

··

2.根据词义,补充词语

(1) :仰卧、睡卧。

(2) :缝隙,裂缝,嫌隙。

偃卧

罅隙

学习任务一

3.词语辨析

(1)装饰·妆饰

相同 两者都有“妆扮”的意思。

不同 做动词时,“装饰”是指在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观,既可指人又可指物;“妆饰”是打扮的意思,侧重指人。做名词时,“装饰”是指装饰品,而“妆饰”是指打扮出来的样子。

辨析 小练 在 一新的房子里,留着自然的马尾辫和完美的素颜的她,虽没有过多 ,但依旧那么美丽动人。

装饰

妆饰

学习任务一

(2)徒然·惘然

相同 两者都是表示一种状态。

不同 徒然:白白地,不起作用。惘然:失意的样子,心里好像失掉了什么东西的样子。

辨析 小练 俗话说,苦心人,天不负。但他总觉得自己的一切付出都是 的,充斥在心里的只有 。

徒然

惘然

学习任务一

微任务一 梳理诗歌内容

1.请根据下面的提示,补充空缺内容。

学习任务一

② ___________________

自我觉醒

① ___________________

将自我融入自然

2.诗歌的三节内容之间有什么内在联系

[答案] 第一节运用一系列的意象,赞美了大自然的丰富多彩以及生命的美好。第二节由上一节生发开来,“我”也由“小我”扩展到“大我”。第三节写对待自然、社会的态度:一切逃跑或畏怯都不会有好的结果。

学习任务一

【图解课文】

学习任务一

微任务二 分析诗歌意象

3.惠特曼在《自己之歌(节选)》中选取的意象有哪些特点

[答案] ①诗人笔触细腻,从大自然的一草一木、一沙一石写起,选取自然界中的草叶、蚂蚁、鹪鹩的卵、雨蛙、黑莓、母牛、小鼠、鹰雕、蝮蛇、麋鹿、海燕等作为诗歌的意象,这些意象陌生而独特,体现了诗人丰富的想象力,赋予了诗歌神奇的色彩。②范围广泛,几乎无所不包,包含天上的、地上的、海里的,这些意象构成了诗歌开阔的意境,体现了诗人宏大的气魄。

学习任务一

微任务三 赏析艺术技巧

4.这首诗的标题为“自己之歌”,诗人是如何紧紧围绕“自己”构思和凸显“自己”的

[答案] ①“自己”(诗歌中的“我”,下同)是诗歌抒情的主体,也是贯穿三个诗节的抒情线索。诗歌开篇即以“我相信”领起,统领整节内容,让所有意象与“自己”紧紧联系在一起;第二节在首行和尾行分别运用了“我”,围绕“自己”与自然的联系完成内容上的过渡;第三节浓墨重彩地描写了各种意象及其各不相同的“逃跑”或“畏怯”,看似与“自己”脱离了关系,而实际上它们“逃跑”或“畏怯”的目的都是“反对我接近”,因而,诗歌的构思仍

学习任务一

然是紧紧围绕“自己”展开的。“自己”,是作者构思诗歌的核心。②这首诗以大量的意象烘托“自己”,充分显现出“自己”无与伦比的自信、无拘无束的自由、强大的力量和澎湃的激情。在首节第五行,诗人以“我手掌上一个极小的关节”与工业时代轰鸣的“机器”对比,以“机器”的“渺小”衬托出“自己”的强大。第二节,诗人再一次以“自己”拥有了“远离”的自由,同时又具有“可以将任何东西召来”的力量,显示出“自己”的自信,使“自己”进一步得到凸显。第三节,诗人更是用了九个“徒然的”,衬托出“自己”的无所不能与无比强大,尾行又以“快速地跟随着”和“升到了绝岩上的罅隙中的巢穴”,使诗歌对“自己”的凸显和强调几乎到了无以复加的地步。

学习任务一

【走近作者】

人物 简介 特朗斯特罗姆(1931—2015),瑞典著名诗人,被誉为“20世

纪最后一位诗歌巨匠”“当代欧洲诗坛最杰出的象征主义

和超现实主义大师”,同时也是一位心理学家和翻译家。

1954年出版诗集《诗十七首》,轰动诗坛。他多次获诺贝尔

文学奖提名,终于在2011年10月6日获得诺贝尔文学奖,理由是“通过凝练、透彻的意象,他为我们提供了通往现实的新途径”。他共发表诗歌两百余首,著有十余部诗集。

树和天空

学习任务一

(续表)

学习任务一

代表 作品 主要作品集有《诗十七首》《路上的秘密》《完成一半的天堂》《钟声与辙迹》《在黑暗中观看》等。

【追溯背景】

《树和天空》选自发表于1962年的《完成一半的天堂》。在1960年到1966年期间,特朗斯特罗姆的事业被分为鲜明的两部分:一面是心理医生,另一面则是年轻而富有名气的诗人。在特朗斯特罗姆所处的时代,虽然在他的近邻以至整个世界发生了许多惊天动地的事情,但瑞典是一个中立国家,长期以来政治稳定,社会经济发展平稳,人们过着悠闲的“福利生活”。他有足够的时间面对大自然——波罗的海的岛屿、落日、船帆,瑞典的车站、村庄、树林、雪橇——沉思,因而他的诗歌有着某种东方式的顿悟色彩,而意象的新奇,来自他的难度写作理念和在艺术上不懈的努力。

学习任务一

【文学常识】

诺贝尔文学奖

诺贝尔文学奖是阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔在遗嘱中设置的五大奖项之一,诺贝尔在遗嘱中说奖金的一部分应颁给“在文学领域里创作出具有理想倾向的最杰出作品之人士”。诺贝尔文学奖的颁奖单位是瑞典文学院。首届诺贝尔文学奖于1901年颁发,得主是法国诗人苏利·普吕多姆。罗曼·罗兰、萧伯纳、海明威、莫言、石黑一雄等著名作家均获得过诺贝尔文学奖。

学习任务一

微任务一 分析诗歌意象

1.《树和天空》一诗中,所选取的意象“树”“天空”“我们”,有怎样的象征意义

[答案] ①“树”是立足于大地同时又指向天空的最隆重和充分的表示,是生命的主体,是积极向上、蓬勃生长的生命的代表。②“天空”是“树”(自然生物)和“我们”(人类)共同的家,代表着自然界。所有生物既在“天空”下积极地承受它的所有赐予和挑战,同时又对天空怀抱着最虔诚的爱、敬畏以及等待。③“我们”在这里代表人类,“我们”既是自然的旁观者和见证者,也是自然的参与者和存在者,“我们”与自然相互关爱与扶持着。

学习任务一

【图解课文】

学习任务一

微任务二 赏析艺术技巧

2.这首诗的前后两节营造的意境有何不同 在内容上有怎样的关系

[答案] ①第一节写“雨中走动”“匆匆走过”“有急事”“汲取雨中的生命”的树,在“倾洒的灰色”中,充满生命的搏击、忙碌、成长的感觉,营造出一种动感十足的意境。第二节写雨停树静,营造出一种朦胧、静谧的意境,以静为特征。②这首诗的前后两节有着层次与境界上的相承与递进。前者充溢着生命的搏击与律动,代表着自然界一种积极向上的活力。而当“雨停歇”,世界便进入一种行动后的安宁、强力后的静谧。那曾因为“有急事”而“匆匆走过”的躯体,也终于有了夜空下神圣而静穆的“挺拔”闪现。经历过生命的奔波与成长,心中对未来又充满一种美好的期待。

学习任务一

3.如何理解“树和天空”这个标题

[答案] “树和天空”,充满了隐喻。诗人选择“树”作为观照对象,除了事实的触发,更多的还在于树本身所具有的特性,包括树丰富的生态和文化内涵。作为生物,树是立足于大地同时又指向天空的最隆重和充分的表示。它对生命应有的在地下的深度以及永无止境的向上的高度都做了最为坚实而高贵的展览和诠释。于是,树连接了大地与天空,此岸与彼岸,现世与终极——是树,让我们看清了自身的位置和应有的走向。

学习任务一

微任务三 探究诗歌主旨

4.《树和天空》这首诗想象奇特,意境朦胧,人们对其主旨历来有多重解读。你认为这首诗的主旨是什么

[答案] (观点一)这首诗体现了人与自然的关系。大自然和人一样,也有情感,也有生命,也会等待美好的未来。人们应该敬畏自然、呵护自然,和大自然和谐相处。

(观点二)这首诗体现了诗人对人生的思考。很多人忙忙碌碌,急于低头赶路,却忽视了抬头看天空。其实,人们在匆忙赶路的同时,也应该偶尔停下来,欣赏身边的美景,静待雪花飘落。

学习任务一

(观点三)这首诗体现了宇宙间事物的和谐共处。宇宙间的所有事物都是能和谐共处的。树在灰色的雨中依然可以汲取生命,黑鹂在果园里欢愉地生活。雨天与晴天,春夏与秋冬,各种事物和谐相处,也都在等待美好的瞬间。

学习任务一

学习任务二 群文整合与探究

【任务目标】

1.对比鉴赏,分析不同诗歌在意象运用上的特点。

2.鉴赏浪漫主义诗歌作品的风格。

学习任务二

微任务一 体味意象特征

1.【单元研习任务】诗人在创作诗歌时,常常会选择一些意象,并将它们精心组合,展现情感的起伏,形成诗歌特有的内在节奏。朗读《迷娘(之一)》《树和天空》两首诗,梳理诗中的意象,探讨诗人是如何运用意象的组合来造成情感的起伏流动的。

学习任务二

【方法技巧】

探讨意象组合与诗人情感之间的关系:(1)从分析单个意象特点出发,归纳意象组合的特点;(2)结合意象以及意象组合的特点,理解和感受诗歌的意境,体会诗歌抒发的情感;(3)整体观照不同意象组合或不同意境所表达的情感,感受、梳理诗歌情感的起伏变化。

学习任务二

[答案] (1)《迷娘(之一)》

第一节主要意象有:柠檬花、茂密的绿叶、金黄的橙子、蓝天、和风、静立的桃金娘、梢头高昂的月桂。这些意象以优美的植物为主体,以蓝天、和风为背景,描绘了迷娘故乡的美丽景象,营造了宁静明丽、优美迷人的意境,表达了迷娘对故乡(诗人对美好世界)的憧憬与向往之情。感情基调以欢畅和热切为主。

第二节主要意象有:成行的圆柱、辉煌的厅堂、宽敞明亮的居室、大理石立像等。这些意象勾勒出故乡(美好世界)建筑的壮美,呈现出艺术殿堂的魅力,营造了充满艺术与人文气息的意境。情感基调为令人心颤的忧伤与深沉——这种忧伤是迷娘怀念故乡、渴望回到故乡的情感的深化。

学习任务二

第三节主要意象有:云径、山岗、驴儿、雾、岩洞、欲坠的危崖、奔忙的瀑布等。这些意象描绘了通往故乡的道路上的景象,充满了神秘和令人畏惧的险峻,以此来反衬诗人追求美好世界的决心和意志,感情基调趋向慷慨激昂。

这首诗每个小节的前四行独立构成一个有意味的画面。随着意象组合的不断变化,情感呈现出“欢畅热切——忧伤深沉——慷慨激昂”的起伏流动

态势。

学习任务二

(2)《树和天空》

两个诗节均以“树”“雨”“天空”为主体意象,采用写实手法,描摹出意象突出的画面。

①第一节中的“树”“雨”和“天空”是一种动态的组合:“雨”是纷纷落下的;“树”是匆匆走动汲取生命的;“天空”是倾洒灰色的。这种动态的组合,呈现出的意境是特殊而新奇的,诗歌从一种别致的角度来观察世界,同时也带给人一种新奇的美妙感受,因此,情感如同水中的波澜一样不宁静。这种不宁静,意味着诗人心中充满着思考、追寻与探求。诗中虚写的“黑鹂”,强化了第一节画面的动态感,也强化了诗歌情感的波动感。

学习任务二

②第二节中的“树”“雨”和“天空”是一种静态的组合:“雨”停歇了;“树”停下脚步,挺拔地静闪;“天空”是晴朗的。跟第一节相同的三个意象,在第二节却呈现出一幅静态的画面,营造出一种朦胧、静谧、神奇的意境:诗人的思想情感从第一节的波动走向宁静而深邃。诗中虚写的“雪花”,强化了第二节画面的静态感,也强化了诗歌情感的沉淀和凝重感。

这首诗有一种内在的“动”与“静”的转换——从第一节的“动”,转入第二节前半部分的“静”,最终将随着雪花的“绽开”,又从“静”转入“动”。在动静的转换之间,情感和意蕴就流动了起来。

学习任务二

微任务二 运用诗歌的不同体式

2.【单元研习任务】《致大海》和《自己之歌(节选)》两首诗,都将自我安放于宏大的自然之中,在两者的互动中体验现实。前者体式谨严,四五行一节,注重押韵,和谐整齐,读来抑扬顿挫;后者奔放恣肆,不拘格律,遵循语言的内在节奏,自由抒写。反复朗读这两首诗,体会不同体式带来的不同审美感受。可以试着用其中一首的形式改写另一首诗,进一步体会二者之间的差异。既可改写整首诗,也可挑选一段改写。注意不要改变原诗主题,要运用原诗中的

意象。

学习任务二

【方法技巧】

①改写不改变主题,须用原诗意象。②可改写整首诗,也可挑选一段改写。③《致大海》:体式谨严,四五行一节,注重押韵,和谐整齐,读来抑扬顿挫。④《自己之歌(节选)》:奔放恣肆,不拘格律,遵循语言的内在节奏,自由抒写。⑤用其中一首的形式改写另一首诗。

学习任务二

[答案] (示例一)用《致大海》的形式改写《自己之歌(节选)》:

学习任务二

原诗 改诗

我相信一片草叶所需费的工程不会少于星星, 一只蚂蚁、一粒沙和一个鹪鹩的卵都是同样地完美, 雨蛙也是造物者的一种精工的制作, 藤蔓四延的黑莓可以装饰天堂里的华屋, 我手掌上一个极小的关节可以使所有的机器都显得渺小可怜! 我相信,造物者的神奇!

你把草叶与星星,创造得震撼人心,

蚂蚁、沙粒、鹪鹩的卵,在你手中,

就是那完美的存在与象征!

造物者呀,你如此神奇!

再渺小的生命,你都让它怒放,

看,雨蛙、黑莓的模样,

让我深深依恋与颂扬

(示例二)用《自己之歌(节选)》的形式,改编《致大海》最后两节。

学习任务二

原诗 改诗

再见吧,大海!你壮观的美色 将永远不会被我遗忘; 我将久久地,久久地听着 你在黄昏时分的轰响。 心里充满了你,我将要把 你的山岩,你的海湾, 你的光和影,你的浪花的喋喋, 带到森林,带到寂静的荒原 再见吧,大海!

我永远不会忘记你壮观的美色,

那些山岩、海湾、光和影,还有浪花的喋喋和黄昏的轰响。

我会把这些带到森林、荒原,每一处我将会到达的地方

微任务三 诗歌情感运用

3.娜拉为了自己的幸福奋力挣脱束缚,毅然出走,有人评价这是带着诗性正义的理想结局。那么,娜拉出走后的心理,如果要用《致大海》《自己之歌(节选)》《树和天空》来表达,你会选择哪一首诗,并说说你的理由。

[答案] (示例一)我会选择《致大海》。娜拉与丈夫海尔茂结婚八年,一直相信丈夫深爱着自己。但在字据事件后,娜拉看穿了海尔茂的本质,领悟到自己在婚姻中只是丈夫的玩偶,最终毅然离家出走,摆脱束缚,投奔自由,而这与《致大海》所表现的摆脱黑暗、投奔自由的主题相似。

学习任务二

(示例二)我会选择《自己之歌(节选)》。因为这首诗歌表现了对宏大自我和旺盛之力的发掘,而娜拉也是个人意识觉醒,发现了自我存在的意义。

(示例三)我会选择《树和天空》。在这首诗中“自然”和“我们”一样具有生命力,是平等的存在,这与娜拉最终要求摆脱自身的依附属性,捍卫爱情和婚姻中的“平等”地位的思想相契合。

学习任务二

学习任务三 表达与交流

课内素材Ⅰ

祖国是迷娘心中难以割舍的幸福乐园,虽身不能至,心灵深情向往。故园在强烈的想念和热情赞美里着上了迷人的色彩,蓝天,和风,柠檬花在原野灿烂盛开,果园里绿树成荫,金果飘香,桃金娘含情默立,月桂高大挺拔,这一派光明自由的盛大景象,怎能让迷娘不眷念 故乡的一草一木早已深深刻在迷娘的心上,幼年时住过的房子,辉煌的厅堂,明净的房屋,栩栩如生的大理石雕像,隔了岁月的烟云,依然历历在目,让人一往情深。回忆里的山岗是那般幽美可爱,山路云雾迷蒙,幽壑蛟龙出没,驴儿蹒跚前行,飞瀑倾泻奔腾,这是一个没有痛苦,没有贫穷,没有欺凌的人间乐土。迷娘向往的光明、自由、幸福的故园也正是诗人追求的理想王国。

学习任务三

[应用角度] “故园”“光明与自由”“幸福”“回忆”“理想王国”等。

[应用示例] 游子的心底有一处柔软的角落,在每个月明的夜晚,那一角会温柔地泛起难以排遣的疼痛,一点一点地吞食思念故园的心。“寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。”寒风起,暮砧响,声声敲打着游子的灵魂,荡起层层涟漪。多少个深夜魂牵梦绕,床前的月光如霜冷,孤寂的心涌起滚烫的渴望,多么想此刻此身已回到隔了万水千山的故园。“茂密的绿叶中,橙子金黄,蓝天上送来宜人的和风,桃金娘静立,月桂梢头高昂”,无论隔了多少岁月的烟云,回望故乡,故乡永远是最美的模样,草青叶绿,天蓝果黄,花儿含情,月儿有意,一切都笼罩在明洁灿烂的光辉里。故乡是游子夜夜欲饮的一杯酒,苦涩中回味着甘甜,落在心底腾起炽热的向往。故乡,长在思念里青葱如初。

学习任务三

课内素材Ⅱ

诗人即将被放逐,内心的激情喷涌而出,与波澜壮阔的大海深情话别。大海变幻莫测,时而温柔娴静,时而桀骜不驯,时而深情缱绻,时而抑郁幽怨,以博大的胸襟、宏伟的气势、惊人的力量召唤着诗人冲破黑暗的牢笼,勇敢地奔赴自由的远方。大海狂放不羁,扫荡一切,充满自由奔放的精神。这与拜伦的精神相通,他一生为自由而呐喊,为正义而战斗,用海的精神成长,什么都不能使他屈服投降。自由斗士拜伦客死他乡,诗人为之伤痛,联想自身命运,顿觉世界空虚,前途渺茫,英雄无路,心灵在挣扎着寻找光明。大海黄昏时分的轰响犹如黑夜的一道闪电,照亮追求的道路,反抗暴政,反对独裁,追求光明,义无反顾地奔向自由,永远不屈于任何奴役。

学习任务三

[应用角度] “海的精神”“自由”“生命的咏叹”“追求”“心灵世界”等。

[应用示例] 古今中外,文人墨客们对大海情有独钟,写过无数歌颂大海的名篇佳作。“秋风萧瑟,洪波涌起”,曹操诗中的大海洪波巨澜,汹涌起伏,虽然秋风萧瑟凄凉,却无半点凋衰感伤,极具辽阔壮美。“海上生明月,天涯共此时”,张九龄笔下的大海浮光跃金,皓月千里,衬着无边暗沉的夜,展现出一派广阔壮丽的动人景象。俄国诗人普希金对大海一往情深,视之为知己,被流放之前,与大海深情告别。“我全心渴望的国度啊,大海!”“心里充满了你”,诗人的整个心灵同大海一起跳动,澎湃着大海的自由奔放,愿随自由之波奔向远方,将自由之歌唱响世界,激荡无数的人为争取自由而奋斗。大海是写不尽道不完的话题,是取之无禁用之不竭的精神力量。

学习任务三

课内素材Ⅲ

渺小的事物和巨大的事物地位是平等的,拥有同样的价值。渺小如草叶、蚂蚁、沙粒、鸟卵、雨蛙、黑莓等也涌动着旺盛的生命之力。诗人热烈地赞美自然、歌唱自然,唱响激情澎湃的生命颂歌。万物不分高低贵贱,每一个生命都值得歌颂。自我或许是平凡的,但平凡的生命涌动着强大的生命力,常常造就伟大。全身装饰着飞鸟和走兽,上天,入地,不受拘束,勇敢地追求平等、自由、独立。赞美自己,歌唱自己,以宏大的气魄包罗万象,尽情狂欢,张扬个性,不逃避,不畏怯,无物可以阻挡。诗人认为健康、力量、活力、信心这些特质,为每个抱有理想的人所共享,唤醒生命激情,实现个体价值。

学习任务三

[应用角度] “生命”“人与自然”“自我”“平凡”“追求自由”等。

[应用示例] 我们大多数人注定是平凡的,我们的地位可能很卑微,我们的身份可能很渺小,但这不能否定和抹杀我们的个体价值。作家毕淑敏说:“人类的精神之火,是连绵不断的链条,作为精致的一环,我们否认了自身的重要,就是推卸了一种神圣的承诺。”我们每个平凡的生命都是重要的存在,我们要勇敢地追求自我,实现自我,让平凡渺小的生命唱响激情澎湃的颂歌。美国诗人惠特曼在诗中写道:“我相信一片草叶所需费的工程不会少于星星,一只蚂蚁、一粒沙和一个鹪鹩的卵都是同样地完美,雨蛙也是造物者的一种精工的制作。”渺小里蕴藏着强大,平凡中铸就伟大,肯定自我,赞美自我,歌唱自我,相信无数个平凡的自我涓滴之力汇聚起来,定会形成磅礴伟力。

学习任务三

课内素材Ⅳ

一棵树有着鲜活灵动的生命,它是真正健全的生命,懂得如何享受大自然的赐予。灰色的雨倾洒,一棵树丝毫不拒绝雨的滋润,也不沮丧于雨的颜色,只要能够汲取生命,那就如园里黑鹂,积极乐观地接受自然的给予,欢愉地积蓄永无止境不断向上的力量。一棵树可以走动,也可以停歇下来,选择静穆地生长。动静相宜,一张一弛,遵循宇宙的自然规律。雨停了,就在晴朗的夜晚进入行动后的安宁、强力后的静谧,将汲取的生命力转换成挺拔的闪现,以强大的意志迎接寒冬的到来,静待雪花绽开的瞬间。一棵树根系扎向大地的深处,枝叶繁茂直指天空,生动地诠释了生命的深度和高度。树连接大地和天空,反映对生命深沉的隐喻,人类不能只埋头耕耘,也要抬头仰望星空。

学习任务三

[应用角度] “健全的生命”“人与自然”“动与静”“埋头与仰望”“力量”等。

[应用示例] 实现理想,我们既要脚踏实地,也要仰望星空。没有脚踏实地、埋头拉车的苦干,无法为理想的实现奠定坚实的基础;只一味地埋头拉车,难免会陷入狭隘、短浅的境地,容易自我满足。脚踏实地,方能行稳致远,实现理想;仰望星空,使理想更加高远,让人跳出“小我”,拥有开阔的胸怀。这二者不是不可调和的矛盾,而是实现理想的车之两轮,翼之双翅。特朗斯特罗姆在《树和天空》里写道:“和我们一样它在等待那瞬息/当雪花在空中绽开。”一棵树立足于大地同时又指向天空,静待雪花绽开的瞬间,这生命的隐喻启迪我们,脚踏实地、埋头耕耘的同时,不要忘了抬头仰望那片令人震撼和悸动的星空。

学习任务三

《致大海》这首诗用开阔的意象、澎湃的激情、拟人与呼告的手法,奔放而自由地纵情抒写大海,抒写诗人向往自由的强烈愿望。

下面的文字是围绕“古桥”而展开的,在写法上的一个显著特点是人称变换:第一句用“那座古桥”开头,自“德高望重的老桥”以后,改用第二人称,采用“呼告”的形式,以便于抒情。请仿照这种写法,以“国旗”或“梅花”为对象,写一段话。

那座古桥,是我要拜访的第一个老朋友。

德高望重的老桥,你累吗

你把多少人马渡过彼岸,你把滚滚流水送向远方。

你那从不改变的姿态,让我看到了一种古老而坚韧的灵魂。

学习任务三

[答案] (示例一)

庄严的国旗,是我心中神圣的象征。

迎风飘扬的国旗,你好吗

你把多少艰难的过去告诉未来,你把多少美丽的遐想昭示给我们。

你那永远飘扬的姿态,让我们看到了一个民族古老而欢快的灵魂。

(示例二)

那树梅花,是我一直敬仰的师长。

迎霜傲雪的梅花,你冷吗

你把肃杀的严寒当作春风,你把凛冽的冰霜当成细雨。

你怒放的身影,让我感到了一种震撼人心的力量。

学习任务三

第四单元 外国作家作品研习

13 迷娘(之一) 致大海 自己之歌(节选) 树和天空

学习任务一 单文精读与欣赏

学习任务二 群文整合与探究

学习任务三 表达与交流

学习任务一 单文精读与欣赏

【任务目标】

1.把握诗歌的内容,分析鉴赏诗歌中蕴含的情感和运用的手法。

2.体会浓郁的抒情氛围,感受诗歌的意境、宏大的气魄及诗歌中涌动着的

力量。

学习任务一

【走近作者】

人物 简介 歌德(1749—1832),出生于美因河畔的法兰克福,德国伟大的

思想家、文学家、诗人,被恩格斯称为“最伟大的德国人”,

也是世界范围内称得上“伟大”的少数文学家之一。歌德生

活的时代,正是西方思想史上巨人云集的时代,卢梭、康德、

黑格尔等都是与他同时代的人。早期的歌德是狂飙突进运动的代表性作家,他的作品充满了狂飙突进运动的反叛精神。他是魏玛公国古典主义最著名的代表。而作为诗歌、戏剧和散文作品的创作者,他是德国最伟大的作家之一,也是世界文学领域一个出类拔萃的光辉人物。晚年之

迷娘(之一)

学习任务一

(续表)

学习任务一

人物 简介 后,他把主要精力用于对整个人类发展方面的思索,使得他的创作超越了自己的时代,具有了永恒的价值。歌德一生创作了两千五百多首诗,其中有很多珠玉之作,这些作品不仅是德国诗歌的瑰宝,在世界文坛上也是一笔宝贵的财富。

代表 作品 代表作品有书信体小说《少年维特之烦恼》、诗体悲剧《浮士德》、自传性作品《我的生平诗与真》、长篇小说《亲和力》、抒情诗集《西方和东方的合集》等。

【追溯背景】

从18世纪70年代到90年代中期,歌德用将近20年的时间创作了他的第二部长篇小说《威廉·迈斯特的学习时代》。歌德在创作这部小说期间,因无法忍受当时德国社会沉闷而压抑的环境,在意大利漫游近两年,在他心目中,意大利是理想化的古典主义的化身,代表着人、自然、艺术的和谐一体。

这部小说中穿插了不少优美的抒情诗,《迷娘(之一)》就是其中最著名的作品。“迷娘”(Mignon,原为法语,意为“可爱的”“动人的”) 是《威廉·迈斯特的学习时代》中出现的小姑娘。她是一位性格内向、身体瘦弱的少女,却有着谜一样的性格魅力。她出生于意大利,有着复杂的身世与悲惨的

学习任务一

遭遇。她很小的时候就被人诱拐到德国,过着饥寒交迫、颠沛流离的生活。后来被主人公威廉·迈斯特赎买,收留在身边,是小说中最动人的人物。迷娘自从遇到威廉·迈斯特,便过上了最美好、最幸福的日子,并且强烈地爱上了威廉·迈斯特。可是由于疾病,她不久就去世了。《迷娘(之一)》就是在这样的背景下产生的一首委婉优美的诗歌。

学习任务一

【文学常识】

狂飙突进运动

狂飙突进运动是指十八世纪德国新兴资产阶级城市青年所发动的一次文学解放运动,也是德国启蒙运动的第一次高潮。这个时期,是文艺形式从古典主义向浪漫主义过渡的阶段。其名称来源于剧作家克林格的戏剧《狂飙突进》,代表人物是歌德和席勒。歌德的《少年维特之烦恼》是其典型代表作品,表达了人类内心感情的冲突和奋进精神。狂飙突进运动时期的作家受到当时启蒙运动的影响,特别是受到了卢梭哲学思想的影响,他们歌颂“天才”,主张自由和个性解放,提出了“返回自然”的口号。

学习任务一

【基础梳理】

1.注意加点字的读音

柠檬( níng )( méng ) 橙子( chéng )

梢头( shāo ) 瀑布( pù )

·

··

·

·

学习任务一

2.词语辨析

凝望·凝视·注视

相同 都有“集中眼力看”的意思。

不同 “凝视”的对象可以是远处的东西,也可以是近处的东西;“凝望”的对象,多是远处的景物。“凝视”和“凝望”都是用目力实地去看,对象多是具体的东西;“注视”可以是集中视线留神看,也可以是暗暗地观察,而对象既可以是具体的事物,也可以是抽象的事物,如运动、局势、潮流等。同样用于具体事物,“凝视”和“凝望”指心中有所思地较长时间地注意看;“注视”是十分关注地看,看的时间可长可短。

学习任务一

(续表)

辨析 小练 ①她 着父亲渐行渐远的佝偻的背影,不觉潸然泪下。

②余永泽瞪大亮晶晶的小眼睛, 着面前这张苍白而美丽的面孔。

③尽管单程只有10分钟左右,许玉龙的眼睛一直 着航道,这身驾船的本事,他积累了27年。

凝望

凝视

学习任务一

注视

微任务一 梳理诗歌结构

1.请根据下面的提示,补充空缺内容。

学习任务一

② _______________________________

恩人

① _______________________________

想象中归国之路的沿途风景

2.这首诗在结构上的特点是什么 有什么表达效果

[答案] (1)这首诗运用了复沓叠唱的结构技巧。

(2)①每节诗的前半部分(主歌)都以迷娘的询问和叙说的口吻来描写故乡或归乡路上的景物,每节诗的末尾(副歌)都用“前往,前往”“我愿跟随你……”来直抒胸臆,表达渴望返回故乡的迫切心情。②每一节第五句“你可知道……”采用了反复的手法,加强了询问的力量,加深了想念的程度。③每一节的最后两句也采用了基本相同的句式,只在个别关键的地方替换一两个字,不仅使诗歌的思想内涵扩大,使诗歌所表达的感情更加热切和复杂,而且使诗歌具有音乐复唱的旋律美,增强了诗歌的抒情性和艺术感染力。

学习任务一

【图解课文】

学习任务一

微任务二 分析诗歌形象

3.诗歌各部分选取了哪些意象 营造了什么意境 表达了什么情感 请完成

表格。

学习任务一

选取的意象 营造的意境 表达的情感

第一节 柠檬花、绿叶、橙子、蓝天、和风、桃金娘、月桂 宁静、美好 这些具有意大利典型特征的意象是迷娘故国之思的寄托物,表达了她浓郁的思乡之情

选取的意象 营造的意境 表达的情感

第二节 ① ② ③

第三节 ④ ⑤ ⑥

(续表)

成行的圆柱、辉煌的厅堂、宽敞明亮的居室、大理石立像

美好、哀婉

学习任务一

通过描写迷娘幼年时生活的房子,抒发了她对故国的眷念之情

云径、山岗、驴儿、雾、岩洞、危崖、瀑布

神秘、险峻

通过这些意象,写出了迷娘返乡路途的艰险,抒发了她坚定的返乡信念

【走近作者】

人物 简介 普希金(1799—1837),俄国诗人。生于莫斯科一个贵族家

庭,从小受到文学的熏陶,13岁开始写诗,15岁公开发表诗

作。1817年在皇村学校毕业后进入外交部任职,广泛结交

优秀的贵族青年,写下了一些歌颂自由、反对专制暴政的

充满激情的诗篇。1820年被沙皇政府流放到俄国南部。1826年从流放地回到莫斯科,在沙皇监视下埋头写作。1837年在决斗中被杀害。

致大海

学习任务一

(续表)

学习任务一

代表 作品 普希金一生写了800多首抒情诗,创作了12部叙事长诗,其中最主要的是《高加索的俘虏》《青铜骑士》《叶甫根尼·奥涅金》等。此外,他还创作了短篇小说集《别尔金小说集》、中篇小说《上尉的女儿》。被誉为“俄罗斯文学之父”“俄罗斯诗歌的太阳”,诗歌代表作有《自由颂》《致恰达耶夫》《致大海》等。

【追溯背景】

《致大海》写于1824年。1820年,普希金因创作了大量的政治诗而引起沙皇的惊恐,被沙皇政府流放到俄国南部,并辗转于基希讷乌和敖德萨等地。他在流放期间继续创作了大量富于斗争精神的诗歌,并与当地许多密谋推翻沙皇统治的革命者密切来往。1824年夏,沙俄政府又以“亵渎神圣”“行为不端”的罪名下令将普希金押送到位于俄国北部、他父亲名下的一个小庄园“闭门思过”。在离开敖德萨时,诗人写下了这首诗。

学习任务一

【文学常识】

政治抒情诗

政治抒情诗是指那些以诗的形式来表达对当代重要政治事件、社会思潮的评说和情感反应的作品。它将强烈的情感宣泄和政论式的观念叙说相结合,常采用长诗的形式,讲求节奏分明,声韵铿锵,具有鼓动性。

学习任务一

【基础梳理】

1.注意加点字的读音

絮语( xù ) 迷惘( wǎng ) 覆没( fù )( mò )

缚住( fù ) 倔强( jué )( jiàng )

·

··

·

·

学习任务一

··

2.词语辨析

(1)迷惘·迷茫

相同 二者都含有“看不清”的意思。

不同 迷惘:由于分辨不清而困惑,不知怎么办。迷茫:广阔而看不清的样子;

(神情)迷离恍惚。

辨析 小练 ①我初次踏上人生的征途,人海茫茫,哪里是指引航向的灯塔 我感到 。

②我无聊地站了起来,呆呆地望着窗外浓雾里 的山景。

迷惘

迷茫

学习任务一

(2)徘徊·徜徉

相同 二者都含有“步行”的意思。

不同 徘徊:指在一个地方来回地走;比喻犹疑不决或比喻事物在某个范围内来回波动、起伏。徜徉:闲游;安闲自在地步行。

辨析 小练 ①一场纷纷扬扬的春雪过后,人们纷纷出屋, 在琉璃世界中,忘却了寒冷。

②一个中年女子在昆明湖边 ,一副心事重重的样子,这情形不由得让人警觉。

徜徉

徘徊

学习任务一

微任务一 梳理结构,把握诗意

1.请根据下面的提示,补充空缺内容。

学习任务一

② ___________________

拿破仑

③ ___________________

拜伦

① ___________________

追求自由

【图解课文】

学习任务一

微任务二 分析诗歌意象

2.大海有什么特征 具有什么象征意义

[答案] (1)特征:诗人笔下的大海是“自由”“翻滚起伏”“闪烁壮观”“幽静”“深沉”“有力”“倔强”的,同时也是“沉郁”“喑哑”“任性”“喜怒无常”的,它壮阔雄浑,有广阔的胸怀、惊人的威力、壮丽的景色,它具有无穷的力量和魅力,它可以自由地展示自己性格中的任何一面。

(2)象征意义:诗中的大海,是自由精神的象征。诗歌的第一句“再见吧,自由的元素!”即提示了这种象征意义。大海可以自由地展示自己性格中的任何一面,这正体现了大海的自由精神。

学习任务一

微任务三 鉴赏艺术技巧

3.别林斯基曾评价,普希金所表现的音调的美和语言的力量到了令人惊异的地步。本诗在表达技巧上十分丰富,结构设计颇具匠心,结合诗句概括本诗这些特点及表达效果。

[答案] ①诗人以“你”称呼大海。诗人对大海以“你”相称,把大海拟人化,采用呼告的修辞手法,直接同大海对话,是诗人对大海的倾诉。诗人在诗中以抒情主人公的身份出现,直接对大海表达自己的激情和深沉的苦闷,使全诗具有哀歌式的忧郁美。诗人把自己最真实的心路历程借大海这一形象,用第一人称“我”对第二人称“你”的倾吐方式直接展现出来,使“我”与大海互

学习任务一

为映衬,融为一体,读之好像我们也成了站在山崖上向大海呼唤或在风中久久徘徊于大海边的诗人,从而能更好地领会诗歌开阔的意象、澎湃的激情、磅礴的气势、雄浑的意境,诗情奔放。②象征手法。如诗歌借大海的形象象征自由的精神。 ③直接抒情与借景抒情相结合。如第三节“我全心渴望的国度啊,大海!”直抒胸臆。其他诗句又借助“石岸”“峭壁”等景物来间接抒发情感。④丰富的联想和想象。诗人不仅由大海的外在直接展开联想,进而还由大海联想到举世震惊的英雄,拿破仑和拜伦的不幸结局增添了诗人壮志难酬的悲哀。⑤结构严谨,首尾呼应。本诗四行或五行一节,结构工整。全诗从告别“大海”写起,又结束于告别,结构上完整而严谨。首尾呼应的手法使得诗歌的情感得到了升华,同时又具有一种回环往复的结构美。

学习任务一

【走近作者】

人物 简介 惠特曼(1819—1892),出生于纽约长岛一个农民-木工家庭,

美国著名的浪漫主义诗人、人文主义者,创造了自由体诗歌。

由于生活贫困,他只上了6年学。他当过信差,做过排字工人,后

来当过乡村教师和报纸编辑。这些生活经历使他广泛地接触

人民,接触大自然,对他后来的诗歌创作产生了极大的影响。1841年后,他回到了纽约,几年以后,他成了报纸《布鲁克林之鹰》的一位较有名望的主笔,不断撰写反对奴隶制、反对雇主剥削的文章和短评。19世纪40年代末他加入了“自由土地党”,反对美国的蓄奴制,主张土地改革。1848

自己之歌(节选)

学习任务一

(续表)

学习任务一

人物 简介 年西欧各国爆发了革命,对他影响很大,他在报纸上发表文章讴歌欧洲革命,包括《欧洲》《法兰西》《近代的岁月》等诗。1850年他创作了他的代表诗集《草叶集》(初版于1855年)。1861年美国南北战争爆发,1865年,他自费印行了反映内战的诗篇《桴鼓集》。几个月后他又出版了一本续集,其中有悼念林肯的名篇《当紫丁香最近在庭园中开放的时候》《啊,船长!我的船长哟!》。惠特曼晚年因病瘫痪,在写作方面,从此一蹶不振,但他的乐观主义、对生活的热爱和敏感以及他的民主理想等还是至死不衰。

代表 作品 诗集《草叶集》,代表作有《给一个遭到挫败的欧洲革命者》《我听见美洲在歌唱》等。

【追溯背景】

19世纪上半叶,美国虽然在经济上发展很快,但仍基本上处于欧洲殖民地的地位,至于文化,特别是文学方面,则主要从属于英国,还没有建立起与本民族的合众国相适应的民主主义文学。当时以爱默生为首的美国超验主义者提倡个性解放,鼓吹打破神学和外国教条主义的束缚,在美国来一次文艺复兴。这个时期惠特曼以崭新的美国诗人身份出现,高昂地歌唱蒸蒸日上的美国、美国民主以及包括诗人自己在内的美国大众,他要通过他自己来表现他的特殊时代、环境、美国、民主,于是他的“我自己”便与他们民族的“我自己”合二为一了。在这样的背景下,《自己之歌》应时代的号召,引领着美国人找到“自我”。教材节选的是《自己之歌》第31节。

学习任务一

【文学常识】

《草叶集》是美国诗人惠特曼的代表作,是美国文学史上第一部具有美国“民族”气派和“民族”风格的诗集。它开创了一代诗风,对美国诗坛产生了很大的影响。诗集热情地讴歌了民主和自由思想。民主精神正是《草叶集》的灵魂。《草叶集》在艺术形式上也有重大革新。诗人冲破了长期以来美国诗歌格律的束缚,创造了“自由体”的诗歌形式。在诗句结构上,诗人大量采用叠句、长句、平行句等形式,广泛运用象征、比喻等手法,并吸收了一部分俗语,具有丰富的表现力和雄辩的风格。

学习任务一

【基础梳理】

1.注意加点字的读音

鹪鹩( jiao )( liáo ) 偃卧( yǎn )

蝮蛇( fù ) 罅隙( xià )( xì )

·

··

·

学习任务一

··

2.根据词义,补充词语

(1) :仰卧、睡卧。

(2) :缝隙,裂缝,嫌隙。

偃卧

罅隙

学习任务一

3.词语辨析

(1)装饰·妆饰

相同 两者都有“妆扮”的意思。

不同 做动词时,“装饰”是指在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观,既可指人又可指物;“妆饰”是打扮的意思,侧重指人。做名词时,“装饰”是指装饰品,而“妆饰”是指打扮出来的样子。

辨析 小练 在 一新的房子里,留着自然的马尾辫和完美的素颜的她,虽没有过多 ,但依旧那么美丽动人。

装饰

妆饰

学习任务一

(2)徒然·惘然

相同 两者都是表示一种状态。

不同 徒然:白白地,不起作用。惘然:失意的样子,心里好像失掉了什么东西的样子。

辨析 小练 俗话说,苦心人,天不负。但他总觉得自己的一切付出都是 的,充斥在心里的只有 。

徒然

惘然

学习任务一

微任务一 梳理诗歌内容

1.请根据下面的提示,补充空缺内容。

学习任务一

② ___________________

自我觉醒

① ___________________

将自我融入自然

2.诗歌的三节内容之间有什么内在联系

[答案] 第一节运用一系列的意象,赞美了大自然的丰富多彩以及生命的美好。第二节由上一节生发开来,“我”也由“小我”扩展到“大我”。第三节写对待自然、社会的态度:一切逃跑或畏怯都不会有好的结果。

学习任务一

【图解课文】

学习任务一

微任务二 分析诗歌意象

3.惠特曼在《自己之歌(节选)》中选取的意象有哪些特点

[答案] ①诗人笔触细腻,从大自然的一草一木、一沙一石写起,选取自然界中的草叶、蚂蚁、鹪鹩的卵、雨蛙、黑莓、母牛、小鼠、鹰雕、蝮蛇、麋鹿、海燕等作为诗歌的意象,这些意象陌生而独特,体现了诗人丰富的想象力,赋予了诗歌神奇的色彩。②范围广泛,几乎无所不包,包含天上的、地上的、海里的,这些意象构成了诗歌开阔的意境,体现了诗人宏大的气魄。

学习任务一

微任务三 赏析艺术技巧

4.这首诗的标题为“自己之歌”,诗人是如何紧紧围绕“自己”构思和凸显“自己”的

[答案] ①“自己”(诗歌中的“我”,下同)是诗歌抒情的主体,也是贯穿三个诗节的抒情线索。诗歌开篇即以“我相信”领起,统领整节内容,让所有意象与“自己”紧紧联系在一起;第二节在首行和尾行分别运用了“我”,围绕“自己”与自然的联系完成内容上的过渡;第三节浓墨重彩地描写了各种意象及其各不相同的“逃跑”或“畏怯”,看似与“自己”脱离了关系,而实际上它们“逃跑”或“畏怯”的目的都是“反对我接近”,因而,诗歌的构思仍

学习任务一

然是紧紧围绕“自己”展开的。“自己”,是作者构思诗歌的核心。②这首诗以大量的意象烘托“自己”,充分显现出“自己”无与伦比的自信、无拘无束的自由、强大的力量和澎湃的激情。在首节第五行,诗人以“我手掌上一个极小的关节”与工业时代轰鸣的“机器”对比,以“机器”的“渺小”衬托出“自己”的强大。第二节,诗人再一次以“自己”拥有了“远离”的自由,同时又具有“可以将任何东西召来”的力量,显示出“自己”的自信,使“自己”进一步得到凸显。第三节,诗人更是用了九个“徒然的”,衬托出“自己”的无所不能与无比强大,尾行又以“快速地跟随着”和“升到了绝岩上的罅隙中的巢穴”,使诗歌对“自己”的凸显和强调几乎到了无以复加的地步。

学习任务一

【走近作者】

人物 简介 特朗斯特罗姆(1931—2015),瑞典著名诗人,被誉为“20世

纪最后一位诗歌巨匠”“当代欧洲诗坛最杰出的象征主义

和超现实主义大师”,同时也是一位心理学家和翻译家。

1954年出版诗集《诗十七首》,轰动诗坛。他多次获诺贝尔

文学奖提名,终于在2011年10月6日获得诺贝尔文学奖,理由是“通过凝练、透彻的意象,他为我们提供了通往现实的新途径”。他共发表诗歌两百余首,著有十余部诗集。

树和天空

学习任务一

(续表)

学习任务一

代表 作品 主要作品集有《诗十七首》《路上的秘密》《完成一半的天堂》《钟声与辙迹》《在黑暗中观看》等。

【追溯背景】

《树和天空》选自发表于1962年的《完成一半的天堂》。在1960年到1966年期间,特朗斯特罗姆的事业被分为鲜明的两部分:一面是心理医生,另一面则是年轻而富有名气的诗人。在特朗斯特罗姆所处的时代,虽然在他的近邻以至整个世界发生了许多惊天动地的事情,但瑞典是一个中立国家,长期以来政治稳定,社会经济发展平稳,人们过着悠闲的“福利生活”。他有足够的时间面对大自然——波罗的海的岛屿、落日、船帆,瑞典的车站、村庄、树林、雪橇——沉思,因而他的诗歌有着某种东方式的顿悟色彩,而意象的新奇,来自他的难度写作理念和在艺术上不懈的努力。

学习任务一

【文学常识】

诺贝尔文学奖

诺贝尔文学奖是阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔在遗嘱中设置的五大奖项之一,诺贝尔在遗嘱中说奖金的一部分应颁给“在文学领域里创作出具有理想倾向的最杰出作品之人士”。诺贝尔文学奖的颁奖单位是瑞典文学院。首届诺贝尔文学奖于1901年颁发,得主是法国诗人苏利·普吕多姆。罗曼·罗兰、萧伯纳、海明威、莫言、石黑一雄等著名作家均获得过诺贝尔文学奖。

学习任务一

微任务一 分析诗歌意象

1.《树和天空》一诗中,所选取的意象“树”“天空”“我们”,有怎样的象征意义

[答案] ①“树”是立足于大地同时又指向天空的最隆重和充分的表示,是生命的主体,是积极向上、蓬勃生长的生命的代表。②“天空”是“树”(自然生物)和“我们”(人类)共同的家,代表着自然界。所有生物既在“天空”下积极地承受它的所有赐予和挑战,同时又对天空怀抱着最虔诚的爱、敬畏以及等待。③“我们”在这里代表人类,“我们”既是自然的旁观者和见证者,也是自然的参与者和存在者,“我们”与自然相互关爱与扶持着。

学习任务一

【图解课文】

学习任务一

微任务二 赏析艺术技巧

2.这首诗的前后两节营造的意境有何不同 在内容上有怎样的关系

[答案] ①第一节写“雨中走动”“匆匆走过”“有急事”“汲取雨中的生命”的树,在“倾洒的灰色”中,充满生命的搏击、忙碌、成长的感觉,营造出一种动感十足的意境。第二节写雨停树静,营造出一种朦胧、静谧的意境,以静为特征。②这首诗的前后两节有着层次与境界上的相承与递进。前者充溢着生命的搏击与律动,代表着自然界一种积极向上的活力。而当“雨停歇”,世界便进入一种行动后的安宁、强力后的静谧。那曾因为“有急事”而“匆匆走过”的躯体,也终于有了夜空下神圣而静穆的“挺拔”闪现。经历过生命的奔波与成长,心中对未来又充满一种美好的期待。

学习任务一

3.如何理解“树和天空”这个标题

[答案] “树和天空”,充满了隐喻。诗人选择“树”作为观照对象,除了事实的触发,更多的还在于树本身所具有的特性,包括树丰富的生态和文化内涵。作为生物,树是立足于大地同时又指向天空的最隆重和充分的表示。它对生命应有的在地下的深度以及永无止境的向上的高度都做了最为坚实而高贵的展览和诠释。于是,树连接了大地与天空,此岸与彼岸,现世与终极——是树,让我们看清了自身的位置和应有的走向。

学习任务一

微任务三 探究诗歌主旨

4.《树和天空》这首诗想象奇特,意境朦胧,人们对其主旨历来有多重解读。你认为这首诗的主旨是什么

[答案] (观点一)这首诗体现了人与自然的关系。大自然和人一样,也有情感,也有生命,也会等待美好的未来。人们应该敬畏自然、呵护自然,和大自然和谐相处。

(观点二)这首诗体现了诗人对人生的思考。很多人忙忙碌碌,急于低头赶路,却忽视了抬头看天空。其实,人们在匆忙赶路的同时,也应该偶尔停下来,欣赏身边的美景,静待雪花飘落。

学习任务一

(观点三)这首诗体现了宇宙间事物的和谐共处。宇宙间的所有事物都是能和谐共处的。树在灰色的雨中依然可以汲取生命,黑鹂在果园里欢愉地生活。雨天与晴天,春夏与秋冬,各种事物和谐相处,也都在等待美好的瞬间。

学习任务一

学习任务二 群文整合与探究

【任务目标】

1.对比鉴赏,分析不同诗歌在意象运用上的特点。

2.鉴赏浪漫主义诗歌作品的风格。

学习任务二

微任务一 体味意象特征

1.【单元研习任务】诗人在创作诗歌时,常常会选择一些意象,并将它们精心组合,展现情感的起伏,形成诗歌特有的内在节奏。朗读《迷娘(之一)》《树和天空》两首诗,梳理诗中的意象,探讨诗人是如何运用意象的组合来造成情感的起伏流动的。

学习任务二

【方法技巧】

探讨意象组合与诗人情感之间的关系:(1)从分析单个意象特点出发,归纳意象组合的特点;(2)结合意象以及意象组合的特点,理解和感受诗歌的意境,体会诗歌抒发的情感;(3)整体观照不同意象组合或不同意境所表达的情感,感受、梳理诗歌情感的起伏变化。

学习任务二

[答案] (1)《迷娘(之一)》

第一节主要意象有:柠檬花、茂密的绿叶、金黄的橙子、蓝天、和风、静立的桃金娘、梢头高昂的月桂。这些意象以优美的植物为主体,以蓝天、和风为背景,描绘了迷娘故乡的美丽景象,营造了宁静明丽、优美迷人的意境,表达了迷娘对故乡(诗人对美好世界)的憧憬与向往之情。感情基调以欢畅和热切为主。

第二节主要意象有:成行的圆柱、辉煌的厅堂、宽敞明亮的居室、大理石立像等。这些意象勾勒出故乡(美好世界)建筑的壮美,呈现出艺术殿堂的魅力,营造了充满艺术与人文气息的意境。情感基调为令人心颤的忧伤与深沉——这种忧伤是迷娘怀念故乡、渴望回到故乡的情感的深化。

学习任务二

第三节主要意象有:云径、山岗、驴儿、雾、岩洞、欲坠的危崖、奔忙的瀑布等。这些意象描绘了通往故乡的道路上的景象,充满了神秘和令人畏惧的险峻,以此来反衬诗人追求美好世界的决心和意志,感情基调趋向慷慨激昂。

这首诗每个小节的前四行独立构成一个有意味的画面。随着意象组合的不断变化,情感呈现出“欢畅热切——忧伤深沉——慷慨激昂”的起伏流动

态势。

学习任务二

(2)《树和天空》

两个诗节均以“树”“雨”“天空”为主体意象,采用写实手法,描摹出意象突出的画面。

①第一节中的“树”“雨”和“天空”是一种动态的组合:“雨”是纷纷落下的;“树”是匆匆走动汲取生命的;“天空”是倾洒灰色的。这种动态的组合,呈现出的意境是特殊而新奇的,诗歌从一种别致的角度来观察世界,同时也带给人一种新奇的美妙感受,因此,情感如同水中的波澜一样不宁静。这种不宁静,意味着诗人心中充满着思考、追寻与探求。诗中虚写的“黑鹂”,强化了第一节画面的动态感,也强化了诗歌情感的波动感。

学习任务二

②第二节中的“树”“雨”和“天空”是一种静态的组合:“雨”停歇了;“树”停下脚步,挺拔地静闪;“天空”是晴朗的。跟第一节相同的三个意象,在第二节却呈现出一幅静态的画面,营造出一种朦胧、静谧、神奇的意境:诗人的思想情感从第一节的波动走向宁静而深邃。诗中虚写的“雪花”,强化了第二节画面的静态感,也强化了诗歌情感的沉淀和凝重感。

这首诗有一种内在的“动”与“静”的转换——从第一节的“动”,转入第二节前半部分的“静”,最终将随着雪花的“绽开”,又从“静”转入“动”。在动静的转换之间,情感和意蕴就流动了起来。

学习任务二

微任务二 运用诗歌的不同体式

2.【单元研习任务】《致大海》和《自己之歌(节选)》两首诗,都将自我安放于宏大的自然之中,在两者的互动中体验现实。前者体式谨严,四五行一节,注重押韵,和谐整齐,读来抑扬顿挫;后者奔放恣肆,不拘格律,遵循语言的内在节奏,自由抒写。反复朗读这两首诗,体会不同体式带来的不同审美感受。可以试着用其中一首的形式改写另一首诗,进一步体会二者之间的差异。既可改写整首诗,也可挑选一段改写。注意不要改变原诗主题,要运用原诗中的

意象。

学习任务二

【方法技巧】

①改写不改变主题,须用原诗意象。②可改写整首诗,也可挑选一段改写。③《致大海》:体式谨严,四五行一节,注重押韵,和谐整齐,读来抑扬顿挫。④《自己之歌(节选)》:奔放恣肆,不拘格律,遵循语言的内在节奏,自由抒写。⑤用其中一首的形式改写另一首诗。

学习任务二

[答案] (示例一)用《致大海》的形式改写《自己之歌(节选)》:

学习任务二

原诗 改诗

我相信一片草叶所需费的工程不会少于星星, 一只蚂蚁、一粒沙和一个鹪鹩的卵都是同样地完美, 雨蛙也是造物者的一种精工的制作, 藤蔓四延的黑莓可以装饰天堂里的华屋, 我手掌上一个极小的关节可以使所有的机器都显得渺小可怜! 我相信,造物者的神奇!

你把草叶与星星,创造得震撼人心,

蚂蚁、沙粒、鹪鹩的卵,在你手中,

就是那完美的存在与象征!

造物者呀,你如此神奇!

再渺小的生命,你都让它怒放,

看,雨蛙、黑莓的模样,

让我深深依恋与颂扬

(示例二)用《自己之歌(节选)》的形式,改编《致大海》最后两节。

学习任务二

原诗 改诗

再见吧,大海!你壮观的美色 将永远不会被我遗忘; 我将久久地,久久地听着 你在黄昏时分的轰响。 心里充满了你,我将要把 你的山岩,你的海湾, 你的光和影,你的浪花的喋喋, 带到森林,带到寂静的荒原 再见吧,大海!

我永远不会忘记你壮观的美色,

那些山岩、海湾、光和影,还有浪花的喋喋和黄昏的轰响。

我会把这些带到森林、荒原,每一处我将会到达的地方

微任务三 诗歌情感运用

3.娜拉为了自己的幸福奋力挣脱束缚,毅然出走,有人评价这是带着诗性正义的理想结局。那么,娜拉出走后的心理,如果要用《致大海》《自己之歌(节选)》《树和天空》来表达,你会选择哪一首诗,并说说你的理由。

[答案] (示例一)我会选择《致大海》。娜拉与丈夫海尔茂结婚八年,一直相信丈夫深爱着自己。但在字据事件后,娜拉看穿了海尔茂的本质,领悟到自己在婚姻中只是丈夫的玩偶,最终毅然离家出走,摆脱束缚,投奔自由,而这与《致大海》所表现的摆脱黑暗、投奔自由的主题相似。

学习任务二

(示例二)我会选择《自己之歌(节选)》。因为这首诗歌表现了对宏大自我和旺盛之力的发掘,而娜拉也是个人意识觉醒,发现了自我存在的意义。

(示例三)我会选择《树和天空》。在这首诗中“自然”和“我们”一样具有生命力,是平等的存在,这与娜拉最终要求摆脱自身的依附属性,捍卫爱情和婚姻中的“平等”地位的思想相契合。

学习任务二

学习任务三 表达与交流

课内素材Ⅰ

祖国是迷娘心中难以割舍的幸福乐园,虽身不能至,心灵深情向往。故园在强烈的想念和热情赞美里着上了迷人的色彩,蓝天,和风,柠檬花在原野灿烂盛开,果园里绿树成荫,金果飘香,桃金娘含情默立,月桂高大挺拔,这一派光明自由的盛大景象,怎能让迷娘不眷念 故乡的一草一木早已深深刻在迷娘的心上,幼年时住过的房子,辉煌的厅堂,明净的房屋,栩栩如生的大理石雕像,隔了岁月的烟云,依然历历在目,让人一往情深。回忆里的山岗是那般幽美可爱,山路云雾迷蒙,幽壑蛟龙出没,驴儿蹒跚前行,飞瀑倾泻奔腾,这是一个没有痛苦,没有贫穷,没有欺凌的人间乐土。迷娘向往的光明、自由、幸福的故园也正是诗人追求的理想王国。

学习任务三

[应用角度] “故园”“光明与自由”“幸福”“回忆”“理想王国”等。

[应用示例] 游子的心底有一处柔软的角落,在每个月明的夜晚,那一角会温柔地泛起难以排遣的疼痛,一点一点地吞食思念故园的心。“寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。”寒风起,暮砧响,声声敲打着游子的灵魂,荡起层层涟漪。多少个深夜魂牵梦绕,床前的月光如霜冷,孤寂的心涌起滚烫的渴望,多么想此刻此身已回到隔了万水千山的故园。“茂密的绿叶中,橙子金黄,蓝天上送来宜人的和风,桃金娘静立,月桂梢头高昂”,无论隔了多少岁月的烟云,回望故乡,故乡永远是最美的模样,草青叶绿,天蓝果黄,花儿含情,月儿有意,一切都笼罩在明洁灿烂的光辉里。故乡是游子夜夜欲饮的一杯酒,苦涩中回味着甘甜,落在心底腾起炽热的向往。故乡,长在思念里青葱如初。

学习任务三

课内素材Ⅱ

诗人即将被放逐,内心的激情喷涌而出,与波澜壮阔的大海深情话别。大海变幻莫测,时而温柔娴静,时而桀骜不驯,时而深情缱绻,时而抑郁幽怨,以博大的胸襟、宏伟的气势、惊人的力量召唤着诗人冲破黑暗的牢笼,勇敢地奔赴自由的远方。大海狂放不羁,扫荡一切,充满自由奔放的精神。这与拜伦的精神相通,他一生为自由而呐喊,为正义而战斗,用海的精神成长,什么都不能使他屈服投降。自由斗士拜伦客死他乡,诗人为之伤痛,联想自身命运,顿觉世界空虚,前途渺茫,英雄无路,心灵在挣扎着寻找光明。大海黄昏时分的轰响犹如黑夜的一道闪电,照亮追求的道路,反抗暴政,反对独裁,追求光明,义无反顾地奔向自由,永远不屈于任何奴役。

学习任务三

[应用角度] “海的精神”“自由”“生命的咏叹”“追求”“心灵世界”等。

[应用示例] 古今中外,文人墨客们对大海情有独钟,写过无数歌颂大海的名篇佳作。“秋风萧瑟,洪波涌起”,曹操诗中的大海洪波巨澜,汹涌起伏,虽然秋风萧瑟凄凉,却无半点凋衰感伤,极具辽阔壮美。“海上生明月,天涯共此时”,张九龄笔下的大海浮光跃金,皓月千里,衬着无边暗沉的夜,展现出一派广阔壮丽的动人景象。俄国诗人普希金对大海一往情深,视之为知己,被流放之前,与大海深情告别。“我全心渴望的国度啊,大海!”“心里充满了你”,诗人的整个心灵同大海一起跳动,澎湃着大海的自由奔放,愿随自由之波奔向远方,将自由之歌唱响世界,激荡无数的人为争取自由而奋斗。大海是写不尽道不完的话题,是取之无禁用之不竭的精神力量。

学习任务三

课内素材Ⅲ

渺小的事物和巨大的事物地位是平等的,拥有同样的价值。渺小如草叶、蚂蚁、沙粒、鸟卵、雨蛙、黑莓等也涌动着旺盛的生命之力。诗人热烈地赞美自然、歌唱自然,唱响激情澎湃的生命颂歌。万物不分高低贵贱,每一个生命都值得歌颂。自我或许是平凡的,但平凡的生命涌动着强大的生命力,常常造就伟大。全身装饰着飞鸟和走兽,上天,入地,不受拘束,勇敢地追求平等、自由、独立。赞美自己,歌唱自己,以宏大的气魄包罗万象,尽情狂欢,张扬个性,不逃避,不畏怯,无物可以阻挡。诗人认为健康、力量、活力、信心这些特质,为每个抱有理想的人所共享,唤醒生命激情,实现个体价值。

学习任务三

[应用角度] “生命”“人与自然”“自我”“平凡”“追求自由”等。

[应用示例] 我们大多数人注定是平凡的,我们的地位可能很卑微,我们的身份可能很渺小,但这不能否定和抹杀我们的个体价值。作家毕淑敏说:“人类的精神之火,是连绵不断的链条,作为精致的一环,我们否认了自身的重要,就是推卸了一种神圣的承诺。”我们每个平凡的生命都是重要的存在,我们要勇敢地追求自我,实现自我,让平凡渺小的生命唱响激情澎湃的颂歌。美国诗人惠特曼在诗中写道:“我相信一片草叶所需费的工程不会少于星星,一只蚂蚁、一粒沙和一个鹪鹩的卵都是同样地完美,雨蛙也是造物者的一种精工的制作。”渺小里蕴藏着强大,平凡中铸就伟大,肯定自我,赞美自我,歌唱自我,相信无数个平凡的自我涓滴之力汇聚起来,定会形成磅礴伟力。

学习任务三

课内素材Ⅳ

一棵树有着鲜活灵动的生命,它是真正健全的生命,懂得如何享受大自然的赐予。灰色的雨倾洒,一棵树丝毫不拒绝雨的滋润,也不沮丧于雨的颜色,只要能够汲取生命,那就如园里黑鹂,积极乐观地接受自然的给予,欢愉地积蓄永无止境不断向上的力量。一棵树可以走动,也可以停歇下来,选择静穆地生长。动静相宜,一张一弛,遵循宇宙的自然规律。雨停了,就在晴朗的夜晚进入行动后的安宁、强力后的静谧,将汲取的生命力转换成挺拔的闪现,以强大的意志迎接寒冬的到来,静待雪花绽开的瞬间。一棵树根系扎向大地的深处,枝叶繁茂直指天空,生动地诠释了生命的深度和高度。树连接大地和天空,反映对生命深沉的隐喻,人类不能只埋头耕耘,也要抬头仰望星空。

学习任务三

[应用角度] “健全的生命”“人与自然”“动与静”“埋头与仰望”“力量”等。

[应用示例] 实现理想,我们既要脚踏实地,也要仰望星空。没有脚踏实地、埋头拉车的苦干,无法为理想的实现奠定坚实的基础;只一味地埋头拉车,难免会陷入狭隘、短浅的境地,容易自我满足。脚踏实地,方能行稳致远,实现理想;仰望星空,使理想更加高远,让人跳出“小我”,拥有开阔的胸怀。这二者不是不可调和的矛盾,而是实现理想的车之两轮,翼之双翅。特朗斯特罗姆在《树和天空》里写道:“和我们一样它在等待那瞬息/当雪花在空中绽开。”一棵树立足于大地同时又指向天空,静待雪花绽开的瞬间,这生命的隐喻启迪我们,脚踏实地、埋头耕耘的同时,不要忘了抬头仰望那片令人震撼和悸动的星空。

学习任务三

《致大海》这首诗用开阔的意象、澎湃的激情、拟人与呼告的手法,奔放而自由地纵情抒写大海,抒写诗人向往自由的强烈愿望。

下面的文字是围绕“古桥”而展开的,在写法上的一个显著特点是人称变换:第一句用“那座古桥”开头,自“德高望重的老桥”以后,改用第二人称,采用“呼告”的形式,以便于抒情。请仿照这种写法,以“国旗”或“梅花”为对象,写一段话。

那座古桥,是我要拜访的第一个老朋友。

德高望重的老桥,你累吗

你把多少人马渡过彼岸,你把滚滚流水送向远方。

你那从不改变的姿态,让我看到了一种古老而坚韧的灵魂。

学习任务三

[答案] (示例一)

庄严的国旗,是我心中神圣的象征。

迎风飘扬的国旗,你好吗

你把多少艰难的过去告诉未来,你把多少美丽的遐想昭示给我们。

你那永远飘扬的姿态,让我们看到了一个民族古老而欢快的灵魂。

(示例二)

那树梅花,是我一直敬仰的师长。

迎霜傲雪的梅花,你冷吗

你把肃杀的严寒当作春风,你把凛冽的冰霜当成细雨。

你怒放的身影,让我感到了一种震撼人心的力量。

学习任务三