同步教学 《历史选择性必修3》 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成 教学课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 同步教学 《历史选择性必修3》 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成 教学课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 17:33:30 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

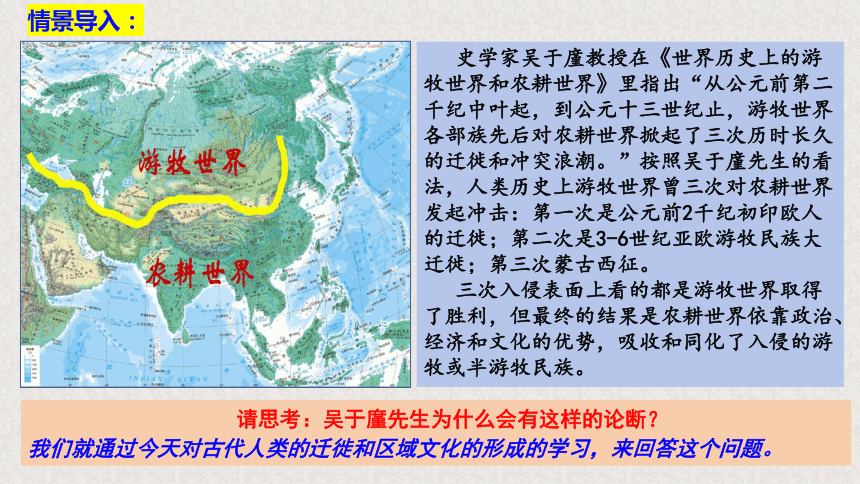

情景导入:

请思考:吴于廑先生为什么会有这样的论断?

我们就通过今天对古代人类的迁徙和区域文化的形成的学习,来回答这个问题。

史学家吴于廑教授在《世界历史上的游牧世界和农耕世界》里指出“从公元前第二千纪中叶起,到公元十三世纪止,游牧世界各部族先后对农耕世界掀起了三次历时长久的迁徙和冲突浪潮。”按照吴于廑先生的看法,人类历史上游牧世界曾三次对农耕世界发起冲击:第一次是公元前2千纪初印欧人的迁徙;第二次是3-6世纪亚欧游牧民族大迁徙;第三次蒙古西征。

三次入侵表面上看的都是游牧世界取得了胜利,但最终的结果是农耕世界依靠政治、经济和文化的优势,吸收和同化了入侵的游牧或半游牧民族。

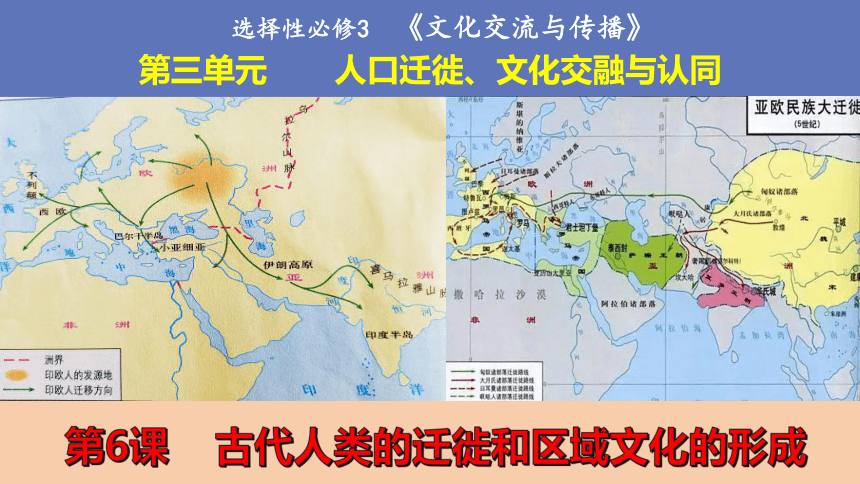

选择性必修3 《文化交流与传播》

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

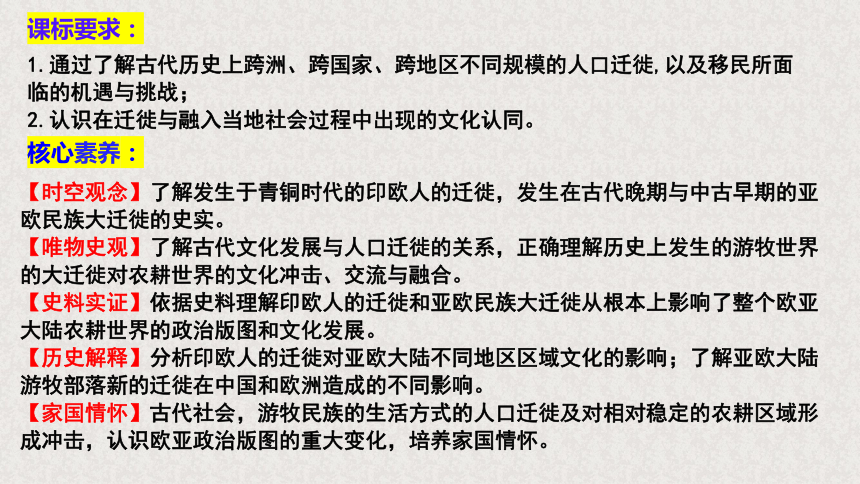

【时空观念】了解发生于青铜时代的印欧人的迁徙,发生在古代晚期与中古早期的亚欧民族大迁徙的史实。

【唯物史观】了解古代文化发展与人口迁徙的关系,正确理解历史上发生的游牧世界的大迁徙对农耕世界的文化冲击、交流与融合。

【史料实证】依据史料理解印欧人的迁徙和亚欧民族大迁徙从根本上影响了整个欧亚大陆农耕世界的政治版图和文化发展。

【历史解释】分析印欧人的迁徙对亚欧大陆不同地区区域文化的影响;了解亚欧大陆游牧部落新的迁徙在中国和欧洲造成的不同影响。

【家国情怀】古代社会,游牧民族的生活方式的人口迁徙及对相对稳定的农耕区域形成冲击,认识欧亚政治版图的重大变化,培养家国情怀。

核心素养:

课标要求:

1.通过了解古代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战;

2.认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

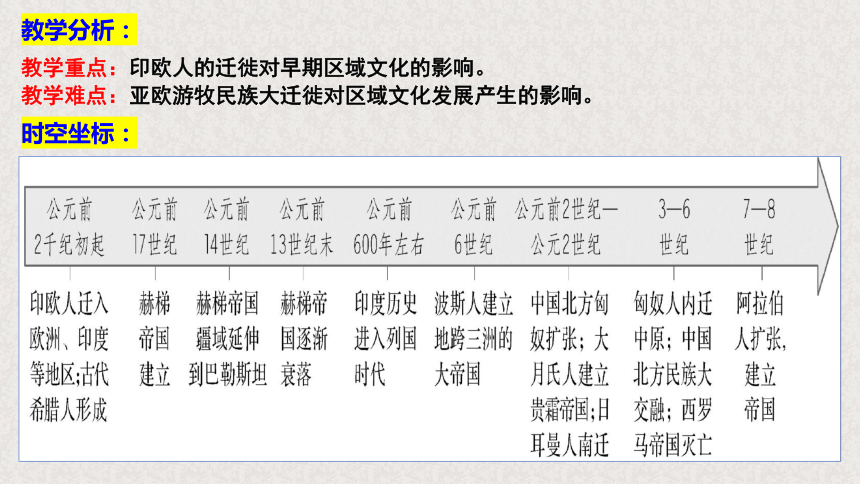

时空坐标:

教学分析:

教学重点:印欧人的迁徙对早期区域文化的影响。

教学难点:亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展产生的影响。

目录

印欧人的迁徙及其

对早期区域文化的影响

1

2

亚欧游牧民族大迁徙

对区域文化的影响

3

古代其它民族大迁徙

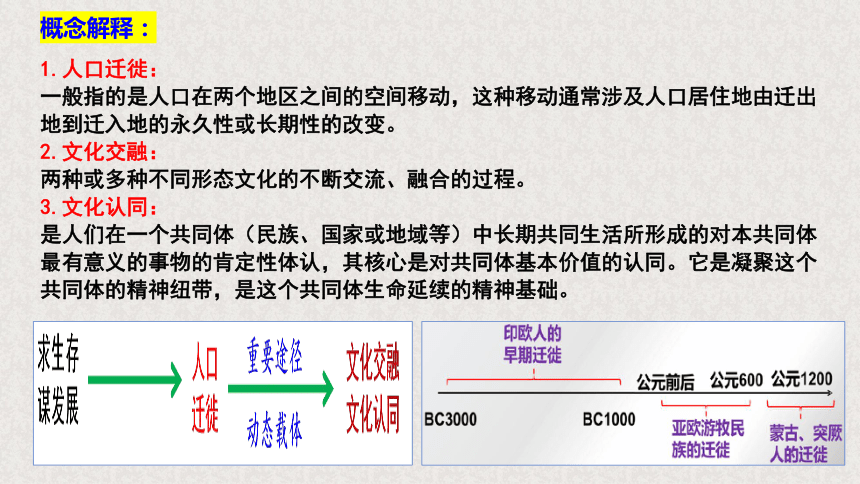

1.人口迁徙:

一般指的是人口在两个地区之间的空间移动,这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地的永久性或长期性的改变。

2.文化交融:

两种或多种不同形态文化的不断交流、融合的过程。

3.文化认同:

是人们在一个共同体(民族、国家或地域等)中长期共同生活所形成的对本共同体最有意义的事物的肯定性体认,其核心是对共同体基本价值的认同。它是凝聚这个共同体的精神纽带,是这个共同体生命延续的精神基础。

概念解释:

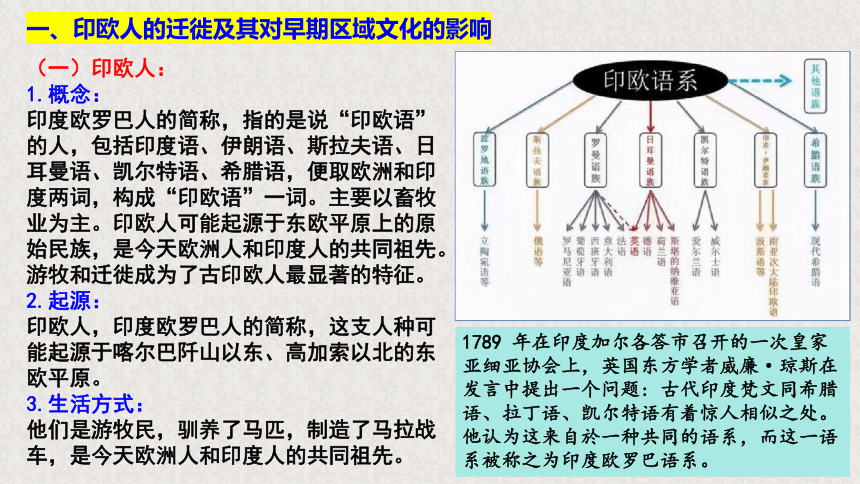

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

(一)印欧人:

1.概念:

印度欧罗巴人的简称,指的是说“印欧语”的人,包括印度语、伊朗语、斯拉夫语、日耳曼语、凯尔特语、希腊语,便取欧洲和印度两词,构成“印欧语”一词。主要以畜牧业为主。印欧人可能起源于东欧平原上的原始民族,是今天欧洲人和印度人的共同祖先。游牧和迁徙成为了古印欧人最显著的特征。

2.起源:

印欧人,印度欧罗巴人的简称,这支人种可能起源于喀尔巴阡山以东、高加索以北的东欧平原。

3.生活方式:

他们是游牧民,驯养了马匹,制造了马拉战车,是今天欧洲人和印度人的共同祖先。

1789 年在印度加尔各答市召开的一次皇家亚细亚协会上,英国东方学者威廉·琼斯在发言中提出一个问题: 古代印度梵文同希腊语、拉丁语、凯尔特语有着惊人相似之处。他认为这来自於一种共同的语系,而这一语系被称之为印度欧罗巴语系。

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

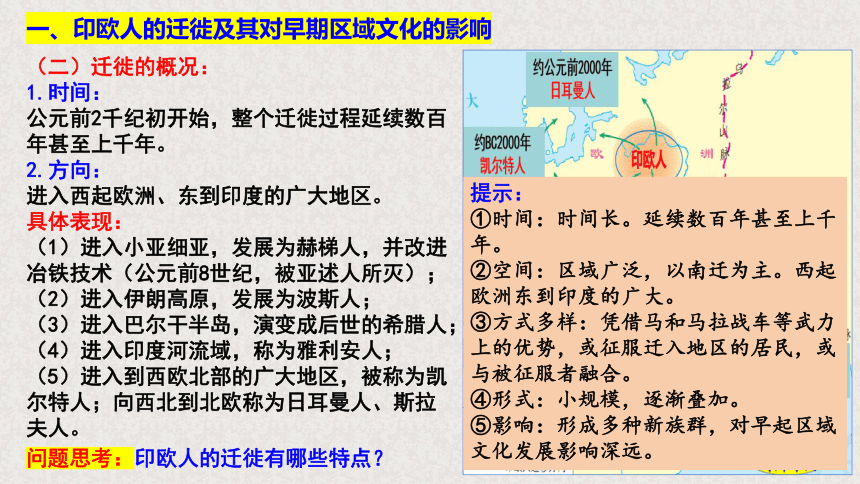

(二)迁徙的概况:

1.时间:

公元前2千纪初开始,整个迁徙过程延续数百年甚至上千年。

2.方向:

进入西起欧洲、东到印度的广大地区。

具体表现:

(1)进入小亚细亚,发展为赫梯人,并改进冶铁技术(公元前8世纪,被亚述人所灭);

(2)进入伊朗高原,发展为波斯人;

(3)进入巴尔干半岛,演变成后世的希腊人;

(4)进入印度河流域,称为雅利安人;

(5)进入到西欧北部的广大地区,被称为凯尔特人;向西北到北欧称为日耳曼人、斯拉夫人。

问题思考:印欧人的迁徙有哪些特点?

提示:

①时间:时间长。延续数百年甚至上千年。

②空间:区域广泛,以南迁为主。西起欧洲东到印度的广大。

③方式多样:凭借马和马拉战车等武力上的优势,或征服迁入地区的居民,或与被征服者融合。

④形式:小规模,逐渐叠加。

⑤影响:形成多种新族群,对早起区域文化发展影响深远。

材料一 由于动物必须追逐水草为生,因此以驯化动物来获取主要生活资料的民族,就走上了一条根据季节的变化和牧草的茂盛情况而迁徙不居的游牧生活道路。

——赵琳《文明融合与文化冲突》。

材料二 游牧民族骁勇强悍……长期的简朴生活使其顽固的保持着传统的氏族公社制度,迁徙不居的游牧习性则使得这些民族喜好马背上的营生(劫掠)而不耐耕作之苦。 ——赵琳《文明融合与文化冲突》

材料三 因为在公元前三千纪末以前就形成文明的地区中,小亚细亚离亚欧大平原最近,而公元前三千纪后半期正是公认的印欧语系各民族开始移民的时期。看来吸引他们的东西乃是毗邻的文明所具有的富庶,这种富庶使该地区很容易招致蛮族的劫掠。

——汤因比《人类与大地母亲》

材料四 在民族迁徙的诸多原因中,自然环境的变迁尤其是气候的变化是民族迁徙一个非常重要甚至在某些情况下起决定作用的因素……以中高纬度地区的寒冷气候为潜在动力,中国历史上北方游牧民族周期性南迁而形成的几次大规模的迁徙高潮对应着千年尺度的寒冷期。

——管彦波:《民族大迁徙的地理环境因素研究》

材料五 如果没有技术和运输上的保障,他们也是难以进行跨越高山大河的集体性迁徙的。在拥有了轮式车和马作为交通工具后,古印欧人大迁徙开始了。

——麟剑《人类源流史》

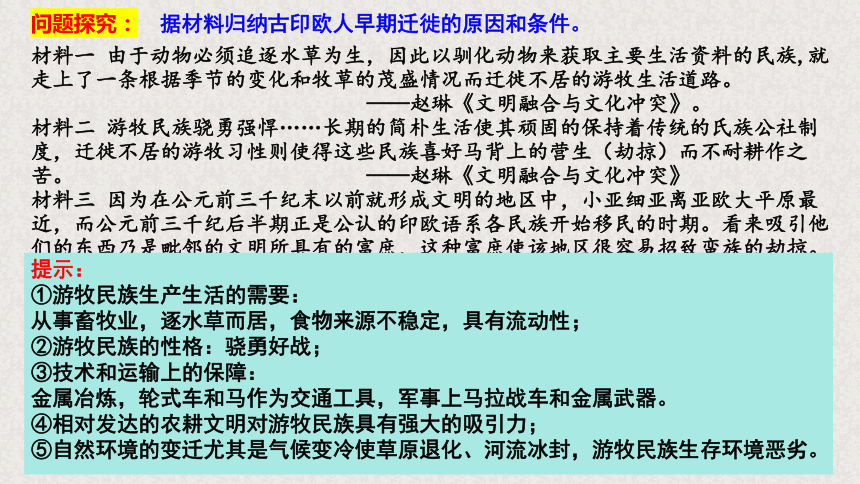

问题探究: 据材料归纳古印欧人早期迁徙的原因和条件。

提示:

①游牧民族生产生活的需要:

从事畜牧业,逐水草而居,食物来源不稳定,具有流动性;

②游牧民族的性格:骁勇好战;

③技术和运输上的保障:

金属冶炼,轮式车和马作为交通工具,军事上马拉战车和金属武器。

④相对发达的农耕文明对游牧民族具有强大的吸引力;

⑤自然环境的变迁尤其是气候变冷使草原退化、河流冰封,游牧民族生存环境恶劣。

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

(三)迁徙的影响:

1.一定程度上造成地区的动荡、文化的浩劫,摧毁了旧的文明。

如克里特文明和西亚的巴比伦文明遭到多次入侵;波斯人多次入侵希腊;印度河流域被征服。

2.通过征服和融合,形成新的族群。

如赫梯人、波斯人、希腊人和雅利安人。

3.推动了新的区域文明的形成与发展,改变亚欧区域文明格局。

如赫梯文明、波斯文明、古希腊文明、古印度文明等。

4.促进了不同种族、区域之间交流,推动文化交融。

如冶铁技术传播、马拉战车和骑兵的出现改变了传统的作战方式;波斯首次将西亚和北非文明区域统一起来;雅利安人把马和铁带到印度,其种姓制度和佛教对东南亚产生重大影响。

5.促使字母文字出现与传播。

如腓尼基字母演变为阿拉马、希腊字母到拉丁字母。

材料 到了公元前500年,欧亚范围内大规模的古印欧人各部落的迁徙浪潮终于渐渐平息,而此时的欧亚大平原已经被古印欧人的迁徙完全改变了面貌,从印度河流域直到不列颠岛,古印欧人唤醒了横跨东西上万公里的土地,将那里带入了青铜时代和铁器时代,这些游牧的诗人们在不经意之间,创造了安纳托利亚文明,吠陀文明,古波斯文明,古希腊文明,古意大利文明,古日耳曼文明和凯尔特文明。真个欧亚大陆从此真正意义上走出了蒙昧时代。

——【美】本特利《新全球史》

迁徙区域 新族群 概况(从公元前2千纪初起,延续了数百年甚至上千年)

南迁小亚细亚 赫梯人 政治:赫梯帝国兴起和衰落。

军事:对外扩张,扩大版图,与古埃及争霸;

经济:最早发明冶铁术和使用铁器,并传播;

东迁伊朗高原 波斯人 政治:波斯帝国的兴起。

军事:对外扩张,地跨亚非欧;

思想:西亚文明与北非文明统一、和希腊文明交流;

西南迁巴尔干地区 希腊人 政治:城邦国家的兴起

思想:希腊文明形成

东迁印度河、恒河流域 雅利 安人 政治:印度列国时代

经济:马和铁等带到印度

思想文化:形成印度文明并对东南亚产生影响。

认识:

表面上看是游牧世界取得了胜利。但实际上农耕世界依靠其政治、经济和文化上的优势,吸收和同化了入侵的游牧或半游牧民族,扩大了农耕世界,削弱了游牧世界。

归纳总结:

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

(一)迁徙的原因:

1.周边农耕文明的动荡与衰落,提供

了可乘之机。

2.匈奴人的西进推动其他民族的迁徙

3.气候的变迁,寻找更适宜的居住地。

4.游牧民族好战的天性。

(二)迁徙的概况:

1.公元前2世纪—2世纪(第一轮大迁徙)

(1)大月氏西迁

①原因:

公元前2世纪,匈奴势力强大,不断扩张击败月氏人,大月氏被迫西迁。

②建国:

1世纪建立贵霜帝国,2世纪是贵霜帝国巅峰时期。势力一度到达印度北部。

(2)欧洲:

日耳曼人在与罗马帝国的接触中不断南迁。

材料一 自公元3世纪起,由于罗马帝国在政治和经济上的全面危机,加上东方匈奴人的不断西迁,遂使各支日耳曼人如潮水般地拥入罗马帝国,甚至远徙到南欧和北非等地。

——刘爱兰《4~6世纪西欧和中国游牧民族的迁徙及融合》

材料二 据前苏联史学家古米廖夫考证,在公元据2世纪下半期到三世纪,大草原上发生了特大旱灾,这次大旱灾绵延了一个世纪,把旺盛的草原变成了沙漠。

——吴兴勇《匈奴与世界民族大迁徙》

材料三 他们宁愿在战争中因负伤而受到荣誉,而不愿从事耕种,以待收获。他们认为用流汗来取得用流血所能得到的东西是愚笨的、懦弱的。

——叶洵灶《略论日耳曼民族大迁徙的原因》

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

(二)迁徙的概况:

2.公元3—6世纪(第二次大迁徙)

(1)中国:

匈奴人逐步内迁,此后,鲜卑人、氐人和羌人等也逐渐迁徙到中原,形成中国北方的民族大交融。部分北方人民因战乱南迁,带去了先进的生产工具和技术,促进了江南地区的开发。 特点:

①由北向南迁徙;

②规模大、人口众多;

③迁徙活动范围广;

④涉及阶层广;

⑤民族成分复杂。

(2)欧洲:

日耳曼人各支陆续进入罗马帝国,灭亡了西罗马帝国。并在西罗马帝国的废墟上相继建立一系列王国,欧洲开始进入封建社会。

核心素养: 魏晋南北朝时期民族迁徙与民族交融影响。

材料 西晋末年永嘉之乱,中原人民在阶级和民族的双重矛盾压迫下,纷纷越淮渡江,相率南下。据研究,截止刘宋为止,南渡人口约共有90万,占当时刘宋全境人口的1/6。北来的侨民集中在长江上游的成都平原,江汉流域的襄阳、江陵、武昌以及长江下游的今江苏境内。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但他也对社会的久远进步,开辟了道路。

——据曹文柱等著《乾坤众生》整理

提示:

(1)北方:少数民族内迁,扩展了封建生产方式,加速少数民族的农耕化,转向定居生活,并在中原地区建立政权,有利于北方经济恢复和发展;

(2)南方:北方人民大量南迁加速江南地区开发,南方经济影响力增强;

(3)民族关系:鲜卑人、氐人和羌人等也逐渐迁徙到中原,促进民族交融,为隋唐重建统一多民族国家奠基。

(二)迁徙的概况:

3.公元7—8世纪中期(第三次大迁徙)

(1)622年,穆罕默德带领少数信徒出走麦地那,并在那里建立了政教合一的国家。从此,沙漠中的阿拉伯游牧民族开始征服之旅。

(2)7世纪,阿拉伯人开始扩张,征服西亚和北非广大地区。

(3)8世纪中期,阿拉伯人建立起地跨亚、非、欧三洲的阿拉伯帝国。

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

材料一 一般认为:“只是随着地理大发现,西方国家的海外殖民扩张,以及世界市场的形成,过去长期存在的……相对隔绝状态才在越来越大的程度上被打破”在冲击的过程中(游牧世界对农耕世界),两者间的联系增强,彼此都从对方学到了自己所缺少的某些技术……,那些在冲击以后在农耕世界定居下来的游牧、半游牧民族,几乎都放弃了以游牧为主的经济,走上了农耕化道路。

——《世界通史教程》

材料二 西罗马内部新生的封建因素与日耳曼人社会中依然大量存留的氏族制因素,通过民族大迁徙这一时代契机,发生了直接的碰撞,彼此逐渐结合到一起,催生出西欧的封建制度。这是西欧封建制度生成的一个重要特点。

——《高中历史教学参考资料(实验)》

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

(三)迁徙的影响:结合《中外历史纲要》

①改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。

如大月氏西迁建立贵霜帝国,日耳曼人灭掉西罗马帝国,建立起一系列国家。

②各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。

如融合东西方文化的阿拉伯文化;中古西欧,融合日耳曼因素、罗马因素和基督教因素所形成的经院哲学、骑士文学和市民文学;拜占庭文化保存、继承了古代希腊罗马的部分文化遗产。

③各个民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

④游牧世界范围缩小,扩大了农耕世界的范围,各主要文明先后进入封建社会。

学思之窗: 根据上述材料,想一想:阿图尔夫最初对罗马帝国是什么态度?后来为什么会发生转变?

材料 4世纪中后期,遭到匈奴进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410年攻占罗马城。奥罗修斯记载了西哥特人首领阿图尔夫说过的一段话。阿图尔夫这样说道:最初,我强烈要求消除罗马这一名字,使罗马的全部土地成为哥特帝国的领土;我希望用哥特的替代罗马的;我阿图尔夫应成为凯撒奥古斯都。不过,众多的经验告诉我:桀骜不驯的哥特人从不遵守法律,而没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。在无法改变帝国形式的情况下,我希望能作为复兴罗马的发起者传诸后世。

——摘译自《反异教徒历史七书》

提示:

(1)态度:

最初是消灭罗马帝国,用哥特制度文化来取代罗马的制度和文化。

(2)转变原因:

①罗马帝国的制度文化相对先进;

②意图笼络人心、巩固统治;

③其自身经济生产方式由游牧转向农耕。这是落后的征服者被先进的被征服者征服的典型。

三、古代其它民族大迁徙

(一)海上民族大迁徙:(历史纵横)

(1)时间:

公元前1200年左右,东部地中海区域出现了一股较大的民族迁徙浪潮。

埃及文献称这些移民为“海上国家的人”,现代学者称他们为“海上民族”。

(2)来源:

或来自小亚细亚,或来自叙利亚和巴勒斯坦,成分复杂。

(3)概况:

带着家眷,寻找新的定居地,有时也会受雇于埃及和赫梯,充当雇佣兵。他们并未建立统一国家,无文字传世。

(4)影响:

①大大改变了东部地中海区域的民族构成。

②赫梯帝国因海上民族的冲击而瓦解。

③海上民族也在巴勒斯坦、塞浦路斯岛等地定居下来。

▲古埃及舰队拦截海上民族舰队

三、古代其它民族大迁徙

(二)农耕民族大迁徙:(学习拓展)

1.主要原因:

(1)政权的变动;

(2)首都的变化(统治者的决策);

(3)殖民活动的开展;

(4)阶级矛盾以及权利的争取;

(5)社会环境变化(战乱)。

材料 在古代,除游牧民族的迁徙外,农耕民族也会因多种原因迁徙。公元前8—前6世纪,希腊人广泛移民于地中海 周边地区;马其顿国王亚历山大征服波斯等地后,大批希 腊人和马其顿人向那里移民;罗马共和国时期,众多罗马 人去了意大利其他地区和行省。中国古代,大批汉人陆续 从北方迁往南方,形成今天分布在江西、福建、广东和台 湾等地的客家人。

2.主要影响:

(1)积极:

①外来人口的迁入带来不同的生产方式和生产经验,加快生产方式的交流和发展,促进当地经济的发展;

②外来人口如果自于文化优势地区则他们的迁入有利于文化的交流和传播;

③人才的流入和提供廉价的劳动力。

(2)消极:

①外来人口的迁入给当地的各种基础建设带来压力;

②给当地的自然生态环境和治安带来巨大的挑战。

问题探究: 为何曾经相似的帝国,同样受到游牧民族的冲击却向不同方向发展?

历史时期 中国 罗马

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁、南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁

日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

提示:

(1)中国:

中原地区的主体民族人口众多、文化先进且具有高度的文化认同,南迁的游牧民族人数有限且文化相对落后,进入中原后自然地接受了中原文化并融入其中。当遇到异质文化的冲击时,中国文化经过自我调整,在吸纳外来文化的基础上继续向前发展。

(2)西欧:

罗马帝国境内民族众多,且流动性强,未形成一个相对稳定的共同体。当罗马社会发生危机时,强大的异质文化打碎其传统文化体系,各种文化因子在社会裂变中重新组合(古典文化、蛮族文化、基督教文化混合),铸成了新的西欧文化。

材料 野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服。

——马克思《不列颠在印度统治的未来结果》

知识拓展: 关于区域文化的产生原因和价值。

1.产生原因:

(1)地理环境:

地理文化离不开特定的自然环境,否则难以长期生存,或者不得不做相应的改变。

(2)移民:

人口是文化最活跃的载体,有些文化可以用书、图画传播,有些文化如方言就必须靠人来传播,所以移民对文化的传播起着重要作用。移民的来源往往决定了一个地区的地域文化的形态,或者极大地改变着土著文化。

(3)政治权力和行政区划的影响:

由政权推行的主流文化和地域文化通过政治权力而加强。

(4)受民族、宗教以及外来文化的影响。

2.区域文化的价值:

区域文化的价值在于它构成了丰富多彩的不同地域的文化,体现了文化的生命力。同时区域文化也更加适合各地的自然环境和人文环境,有利于因地制宜地发展生产以及改善生活,它包含了先民的智慧。

时间 迁徙路线 原因 影响

公元前

2千纪初起

印欧人迁徙至西起欧洲东到印度

寻找食物

马拉车优势

摧毁旧文明,催生新帝国,促进文化交融,推动农耕文明

公元前2世纪

—2世纪

中国:北方匈奴扩张,大月氏西迁,建贵霜,到印度北

欧洲:日耳曼南迁

游牧势力强大不断扩张;农耕文明吸引性

3世纪

—6世纪

中国:北方匈奴内迁转定居、建政权;

北方居民南迁;

欧洲:日尔曼人进入罗马建国家

中国:北方战乱

民族进一步交融欧洲:罗马帝国衰落

7世纪

—8世纪中期

阿拉伯征服西亚北非,后建立地跨欧亚非三洲大帝国

阿拉伯统一后对外扩张

中国:西晋王朝崩溃,内迁民族接受中原文化与中原文化相结合,使中原文化有新发展

欧洲:肢解西罗马帝国,旧文化体系被打破。西欧封建社会建立,形成中古西欧以经院哲学、骑士文学和市民文学为主要内容的新文化。

阿拉伯:阿拉伯广泛吸收波斯、埃及、古希腊罗马等文化形成阿拉伯文化

概况总结:

1.(2024·浙江卷1月)

观察下面的示意图,图中所示路线

反映的史实是

A.丝绸之路的开通

B.蒙古军队西征

C.亚欧游牧民族大迁徙

D.中国造纸术的传播

高考真题演练:

【解析】根据材料可知,图中线路向西到达欧洲,向东到达印度和中国地区,由此可知图中所示路线反映的史实是亚欧游牧民族大迁徙。从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,整个迁徙过程延续数百年甚至上千年,对整个亚欧大陆区域文化的发展产生了重要影响,C项正确

C

高考真题演练:

2. (2023·全国甲卷)在中国古代,

自然环境、社会生产状况、国家政策、

灾害以及战乱,都会对人口的区域布

局产生影响。下图显示了两汉间江浙

一带与湘江流域人口增长的巨大差异,

能够解释这种差异的主要因素是( )

A.土地兼并程度

B.经济发展水平

C.人口自然增长

D.移民流入数量

【解析】材料信息可知,东汉中期与西汉末年相比,江浙一带与湘江流域的户数和口数均出现增长,但湘江流域人口数增加幅度更大,这正好印证了中国古代第一次人口南迁——汉代北方人口顺长江而下南迁的情况,先迁入长江中游,再迁入长江下游,也就是迁入湘江流域并在此定居的人口比江浙地区更多。

D

3.(2023·海南卷)琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融汇了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A.故土情结助推文化传承

B.人口迁徙促进文化交流

C.商路畅通带动文化传播

D.艺术形态彰显文化魅力

【解析】材料说明琼剧独特的艺术文化特色随着人口内迁又使其传回了大陆沿海地区,这体现了海南与大陆之间的文化交流,B项正确;琼剧是融合了多种戏曲艺术的产物,而且琼剧在大陆和东南亚的传播体现的是海南文化的对外交流,不符合“故土情结”的说法,排除A项;商路在当时主要指的是海上丝绸之路,但是海上丝绸之路的起点位于东南沿海地区,排除C项;“独特的文化内蕴和表演形式”说明艺术内涵才是琼剧独特魅力的体现,排除D项。故选B项。

高考真题演练:

B

4.(2023·湖南卷)南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A.南方政权整体实力占优

B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好

D.汉族高门控制南北政权

【解析】 据题干可知主要结论:南北朝时期,南北政权互派使节,对使节的要求相近。北朝使节都是汉族士族。结合所学可知,北魏政权统一北方,尤其是孝文帝改革,学习中原王朝的政治经济文化。因此南北政权都有利于对华夏文化的认同,B项正确;材料反映南北政权对华夏文化的认同,而没有进行南北政权的比较,排除A项;南北政权处于对峙局面,而不是和好,排除C项;北朝政权仍然是鲜卑族控制,排除D项。故选B项。

高考真题演练:

B

课堂总结:

情景导入:

请思考:吴于廑先生为什么会有这样的论断?

我们就通过今天对古代人类的迁徙和区域文化的形成的学习,来回答这个问题。

史学家吴于廑教授在《世界历史上的游牧世界和农耕世界》里指出“从公元前第二千纪中叶起,到公元十三世纪止,游牧世界各部族先后对农耕世界掀起了三次历时长久的迁徙和冲突浪潮。”按照吴于廑先生的看法,人类历史上游牧世界曾三次对农耕世界发起冲击:第一次是公元前2千纪初印欧人的迁徙;第二次是3-6世纪亚欧游牧民族大迁徙;第三次蒙古西征。

三次入侵表面上看的都是游牧世界取得了胜利,但最终的结果是农耕世界依靠政治、经济和文化的优势,吸收和同化了入侵的游牧或半游牧民族。

选择性必修3 《文化交流与传播》

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

【时空观念】了解发生于青铜时代的印欧人的迁徙,发生在古代晚期与中古早期的亚欧民族大迁徙的史实。

【唯物史观】了解古代文化发展与人口迁徙的关系,正确理解历史上发生的游牧世界的大迁徙对农耕世界的文化冲击、交流与融合。

【史料实证】依据史料理解印欧人的迁徙和亚欧民族大迁徙从根本上影响了整个欧亚大陆农耕世界的政治版图和文化发展。

【历史解释】分析印欧人的迁徙对亚欧大陆不同地区区域文化的影响;了解亚欧大陆游牧部落新的迁徙在中国和欧洲造成的不同影响。

【家国情怀】古代社会,游牧民族的生活方式的人口迁徙及对相对稳定的农耕区域形成冲击,认识欧亚政治版图的重大变化,培养家国情怀。

核心素养:

课标要求:

1.通过了解古代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战;

2.认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

时空坐标:

教学分析:

教学重点:印欧人的迁徙对早期区域文化的影响。

教学难点:亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展产生的影响。

目录

印欧人的迁徙及其

对早期区域文化的影响

1

2

亚欧游牧民族大迁徙

对区域文化的影响

3

古代其它民族大迁徙

1.人口迁徙:

一般指的是人口在两个地区之间的空间移动,这种移动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地的永久性或长期性的改变。

2.文化交融:

两种或多种不同形态文化的不断交流、融合的过程。

3.文化认同:

是人们在一个共同体(民族、国家或地域等)中长期共同生活所形成的对本共同体最有意义的事物的肯定性体认,其核心是对共同体基本价值的认同。它是凝聚这个共同体的精神纽带,是这个共同体生命延续的精神基础。

概念解释:

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

(一)印欧人:

1.概念:

印度欧罗巴人的简称,指的是说“印欧语”的人,包括印度语、伊朗语、斯拉夫语、日耳曼语、凯尔特语、希腊语,便取欧洲和印度两词,构成“印欧语”一词。主要以畜牧业为主。印欧人可能起源于东欧平原上的原始民族,是今天欧洲人和印度人的共同祖先。游牧和迁徙成为了古印欧人最显著的特征。

2.起源:

印欧人,印度欧罗巴人的简称,这支人种可能起源于喀尔巴阡山以东、高加索以北的东欧平原。

3.生活方式:

他们是游牧民,驯养了马匹,制造了马拉战车,是今天欧洲人和印度人的共同祖先。

1789 年在印度加尔各答市召开的一次皇家亚细亚协会上,英国东方学者威廉·琼斯在发言中提出一个问题: 古代印度梵文同希腊语、拉丁语、凯尔特语有着惊人相似之处。他认为这来自於一种共同的语系,而这一语系被称之为印度欧罗巴语系。

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

(二)迁徙的概况:

1.时间:

公元前2千纪初开始,整个迁徙过程延续数百年甚至上千年。

2.方向:

进入西起欧洲、东到印度的广大地区。

具体表现:

(1)进入小亚细亚,发展为赫梯人,并改进冶铁技术(公元前8世纪,被亚述人所灭);

(2)进入伊朗高原,发展为波斯人;

(3)进入巴尔干半岛,演变成后世的希腊人;

(4)进入印度河流域,称为雅利安人;

(5)进入到西欧北部的广大地区,被称为凯尔特人;向西北到北欧称为日耳曼人、斯拉夫人。

问题思考:印欧人的迁徙有哪些特点?

提示:

①时间:时间长。延续数百年甚至上千年。

②空间:区域广泛,以南迁为主。西起欧洲东到印度的广大。

③方式多样:凭借马和马拉战车等武力上的优势,或征服迁入地区的居民,或与被征服者融合。

④形式:小规模,逐渐叠加。

⑤影响:形成多种新族群,对早起区域文化发展影响深远。

材料一 由于动物必须追逐水草为生,因此以驯化动物来获取主要生活资料的民族,就走上了一条根据季节的变化和牧草的茂盛情况而迁徙不居的游牧生活道路。

——赵琳《文明融合与文化冲突》。

材料二 游牧民族骁勇强悍……长期的简朴生活使其顽固的保持着传统的氏族公社制度,迁徙不居的游牧习性则使得这些民族喜好马背上的营生(劫掠)而不耐耕作之苦。 ——赵琳《文明融合与文化冲突》

材料三 因为在公元前三千纪末以前就形成文明的地区中,小亚细亚离亚欧大平原最近,而公元前三千纪后半期正是公认的印欧语系各民族开始移民的时期。看来吸引他们的东西乃是毗邻的文明所具有的富庶,这种富庶使该地区很容易招致蛮族的劫掠。

——汤因比《人类与大地母亲》

材料四 在民族迁徙的诸多原因中,自然环境的变迁尤其是气候的变化是民族迁徙一个非常重要甚至在某些情况下起决定作用的因素……以中高纬度地区的寒冷气候为潜在动力,中国历史上北方游牧民族周期性南迁而形成的几次大规模的迁徙高潮对应着千年尺度的寒冷期。

——管彦波:《民族大迁徙的地理环境因素研究》

材料五 如果没有技术和运输上的保障,他们也是难以进行跨越高山大河的集体性迁徙的。在拥有了轮式车和马作为交通工具后,古印欧人大迁徙开始了。

——麟剑《人类源流史》

问题探究: 据材料归纳古印欧人早期迁徙的原因和条件。

提示:

①游牧民族生产生活的需要:

从事畜牧业,逐水草而居,食物来源不稳定,具有流动性;

②游牧民族的性格:骁勇好战;

③技术和运输上的保障:

金属冶炼,轮式车和马作为交通工具,军事上马拉战车和金属武器。

④相对发达的农耕文明对游牧民族具有强大的吸引力;

⑤自然环境的变迁尤其是气候变冷使草原退化、河流冰封,游牧民族生存环境恶劣。

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

(三)迁徙的影响:

1.一定程度上造成地区的动荡、文化的浩劫,摧毁了旧的文明。

如克里特文明和西亚的巴比伦文明遭到多次入侵;波斯人多次入侵希腊;印度河流域被征服。

2.通过征服和融合,形成新的族群。

如赫梯人、波斯人、希腊人和雅利安人。

3.推动了新的区域文明的形成与发展,改变亚欧区域文明格局。

如赫梯文明、波斯文明、古希腊文明、古印度文明等。

4.促进了不同种族、区域之间交流,推动文化交融。

如冶铁技术传播、马拉战车和骑兵的出现改变了传统的作战方式;波斯首次将西亚和北非文明区域统一起来;雅利安人把马和铁带到印度,其种姓制度和佛教对东南亚产生重大影响。

5.促使字母文字出现与传播。

如腓尼基字母演变为阿拉马、希腊字母到拉丁字母。

材料 到了公元前500年,欧亚范围内大规模的古印欧人各部落的迁徙浪潮终于渐渐平息,而此时的欧亚大平原已经被古印欧人的迁徙完全改变了面貌,从印度河流域直到不列颠岛,古印欧人唤醒了横跨东西上万公里的土地,将那里带入了青铜时代和铁器时代,这些游牧的诗人们在不经意之间,创造了安纳托利亚文明,吠陀文明,古波斯文明,古希腊文明,古意大利文明,古日耳曼文明和凯尔特文明。真个欧亚大陆从此真正意义上走出了蒙昧时代。

——【美】本特利《新全球史》

迁徙区域 新族群 概况(从公元前2千纪初起,延续了数百年甚至上千年)

南迁小亚细亚 赫梯人 政治:赫梯帝国兴起和衰落。

军事:对外扩张,扩大版图,与古埃及争霸;

经济:最早发明冶铁术和使用铁器,并传播;

东迁伊朗高原 波斯人 政治:波斯帝国的兴起。

军事:对外扩张,地跨亚非欧;

思想:西亚文明与北非文明统一、和希腊文明交流;

西南迁巴尔干地区 希腊人 政治:城邦国家的兴起

思想:希腊文明形成

东迁印度河、恒河流域 雅利 安人 政治:印度列国时代

经济:马和铁等带到印度

思想文化:形成印度文明并对东南亚产生影响。

认识:

表面上看是游牧世界取得了胜利。但实际上农耕世界依靠其政治、经济和文化上的优势,吸收和同化了入侵的游牧或半游牧民族,扩大了农耕世界,削弱了游牧世界。

归纳总结:

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

(一)迁徙的原因:

1.周边农耕文明的动荡与衰落,提供

了可乘之机。

2.匈奴人的西进推动其他民族的迁徙

3.气候的变迁,寻找更适宜的居住地。

4.游牧民族好战的天性。

(二)迁徙的概况:

1.公元前2世纪—2世纪(第一轮大迁徙)

(1)大月氏西迁

①原因:

公元前2世纪,匈奴势力强大,不断扩张击败月氏人,大月氏被迫西迁。

②建国:

1世纪建立贵霜帝国,2世纪是贵霜帝国巅峰时期。势力一度到达印度北部。

(2)欧洲:

日耳曼人在与罗马帝国的接触中不断南迁。

材料一 自公元3世纪起,由于罗马帝国在政治和经济上的全面危机,加上东方匈奴人的不断西迁,遂使各支日耳曼人如潮水般地拥入罗马帝国,甚至远徙到南欧和北非等地。

——刘爱兰《4~6世纪西欧和中国游牧民族的迁徙及融合》

材料二 据前苏联史学家古米廖夫考证,在公元据2世纪下半期到三世纪,大草原上发生了特大旱灾,这次大旱灾绵延了一个世纪,把旺盛的草原变成了沙漠。

——吴兴勇《匈奴与世界民族大迁徙》

材料三 他们宁愿在战争中因负伤而受到荣誉,而不愿从事耕种,以待收获。他们认为用流汗来取得用流血所能得到的东西是愚笨的、懦弱的。

——叶洵灶《略论日耳曼民族大迁徙的原因》

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

(二)迁徙的概况:

2.公元3—6世纪(第二次大迁徙)

(1)中国:

匈奴人逐步内迁,此后,鲜卑人、氐人和羌人等也逐渐迁徙到中原,形成中国北方的民族大交融。部分北方人民因战乱南迁,带去了先进的生产工具和技术,促进了江南地区的开发。 特点:

①由北向南迁徙;

②规模大、人口众多;

③迁徙活动范围广;

④涉及阶层广;

⑤民族成分复杂。

(2)欧洲:

日耳曼人各支陆续进入罗马帝国,灭亡了西罗马帝国。并在西罗马帝国的废墟上相继建立一系列王国,欧洲开始进入封建社会。

核心素养: 魏晋南北朝时期民族迁徙与民族交融影响。

材料 西晋末年永嘉之乱,中原人民在阶级和民族的双重矛盾压迫下,纷纷越淮渡江,相率南下。据研究,截止刘宋为止,南渡人口约共有90万,占当时刘宋全境人口的1/6。北来的侨民集中在长江上游的成都平原,江汉流域的襄阳、江陵、武昌以及长江下游的今江苏境内。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但他也对社会的久远进步,开辟了道路。

——据曹文柱等著《乾坤众生》整理

提示:

(1)北方:少数民族内迁,扩展了封建生产方式,加速少数民族的农耕化,转向定居生活,并在中原地区建立政权,有利于北方经济恢复和发展;

(2)南方:北方人民大量南迁加速江南地区开发,南方经济影响力增强;

(3)民族关系:鲜卑人、氐人和羌人等也逐渐迁徙到中原,促进民族交融,为隋唐重建统一多民族国家奠基。

(二)迁徙的概况:

3.公元7—8世纪中期(第三次大迁徙)

(1)622年,穆罕默德带领少数信徒出走麦地那,并在那里建立了政教合一的国家。从此,沙漠中的阿拉伯游牧民族开始征服之旅。

(2)7世纪,阿拉伯人开始扩张,征服西亚和北非广大地区。

(3)8世纪中期,阿拉伯人建立起地跨亚、非、欧三洲的阿拉伯帝国。

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

材料一 一般认为:“只是随着地理大发现,西方国家的海外殖民扩张,以及世界市场的形成,过去长期存在的……相对隔绝状态才在越来越大的程度上被打破”在冲击的过程中(游牧世界对农耕世界),两者间的联系增强,彼此都从对方学到了自己所缺少的某些技术……,那些在冲击以后在农耕世界定居下来的游牧、半游牧民族,几乎都放弃了以游牧为主的经济,走上了农耕化道路。

——《世界通史教程》

材料二 西罗马内部新生的封建因素与日耳曼人社会中依然大量存留的氏族制因素,通过民族大迁徙这一时代契机,发生了直接的碰撞,彼此逐渐结合到一起,催生出西欧的封建制度。这是西欧封建制度生成的一个重要特点。

——《高中历史教学参考资料(实验)》

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

(三)迁徙的影响:结合《中外历史纲要》

①改变了亚欧大陆从东到西的政治格局,一批新的国家先后崛起。

如大月氏西迁建立贵霜帝国,日耳曼人灭掉西罗马帝国,建立起一系列国家。

②各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化。

如融合东西方文化的阿拉伯文化;中古西欧,融合日耳曼因素、罗马因素和基督教因素所形成的经院哲学、骑士文学和市民文学;拜占庭文化保存、继承了古代希腊罗马的部分文化遗产。

③各个民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

④游牧世界范围缩小,扩大了农耕世界的范围,各主要文明先后进入封建社会。

学思之窗: 根据上述材料,想一想:阿图尔夫最初对罗马帝国是什么态度?后来为什么会发生转变?

材料 4世纪中后期,遭到匈奴进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410年攻占罗马城。奥罗修斯记载了西哥特人首领阿图尔夫说过的一段话。阿图尔夫这样说道:最初,我强烈要求消除罗马这一名字,使罗马的全部土地成为哥特帝国的领土;我希望用哥特的替代罗马的;我阿图尔夫应成为凯撒奥古斯都。不过,众多的经验告诉我:桀骜不驯的哥特人从不遵守法律,而没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。在无法改变帝国形式的情况下,我希望能作为复兴罗马的发起者传诸后世。

——摘译自《反异教徒历史七书》

提示:

(1)态度:

最初是消灭罗马帝国,用哥特制度文化来取代罗马的制度和文化。

(2)转变原因:

①罗马帝国的制度文化相对先进;

②意图笼络人心、巩固统治;

③其自身经济生产方式由游牧转向农耕。这是落后的征服者被先进的被征服者征服的典型。

三、古代其它民族大迁徙

(一)海上民族大迁徙:(历史纵横)

(1)时间:

公元前1200年左右,东部地中海区域出现了一股较大的民族迁徙浪潮。

埃及文献称这些移民为“海上国家的人”,现代学者称他们为“海上民族”。

(2)来源:

或来自小亚细亚,或来自叙利亚和巴勒斯坦,成分复杂。

(3)概况:

带着家眷,寻找新的定居地,有时也会受雇于埃及和赫梯,充当雇佣兵。他们并未建立统一国家,无文字传世。

(4)影响:

①大大改变了东部地中海区域的民族构成。

②赫梯帝国因海上民族的冲击而瓦解。

③海上民族也在巴勒斯坦、塞浦路斯岛等地定居下来。

▲古埃及舰队拦截海上民族舰队

三、古代其它民族大迁徙

(二)农耕民族大迁徙:(学习拓展)

1.主要原因:

(1)政权的变动;

(2)首都的变化(统治者的决策);

(3)殖民活动的开展;

(4)阶级矛盾以及权利的争取;

(5)社会环境变化(战乱)。

材料 在古代,除游牧民族的迁徙外,农耕民族也会因多种原因迁徙。公元前8—前6世纪,希腊人广泛移民于地中海 周边地区;马其顿国王亚历山大征服波斯等地后,大批希 腊人和马其顿人向那里移民;罗马共和国时期,众多罗马 人去了意大利其他地区和行省。中国古代,大批汉人陆续 从北方迁往南方,形成今天分布在江西、福建、广东和台 湾等地的客家人。

2.主要影响:

(1)积极:

①外来人口的迁入带来不同的生产方式和生产经验,加快生产方式的交流和发展,促进当地经济的发展;

②外来人口如果自于文化优势地区则他们的迁入有利于文化的交流和传播;

③人才的流入和提供廉价的劳动力。

(2)消极:

①外来人口的迁入给当地的各种基础建设带来压力;

②给当地的自然生态环境和治安带来巨大的挑战。

问题探究: 为何曾经相似的帝国,同样受到游牧民族的冲击却向不同方向发展?

历史时期 中国 罗马

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁、南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁

日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

提示:

(1)中国:

中原地区的主体民族人口众多、文化先进且具有高度的文化认同,南迁的游牧民族人数有限且文化相对落后,进入中原后自然地接受了中原文化并融入其中。当遇到异质文化的冲击时,中国文化经过自我调整,在吸纳外来文化的基础上继续向前发展。

(2)西欧:

罗马帝国境内民族众多,且流动性强,未形成一个相对稳定的共同体。当罗马社会发生危机时,强大的异质文化打碎其传统文化体系,各种文化因子在社会裂变中重新组合(古典文化、蛮族文化、基督教文化混合),铸成了新的西欧文化。

材料 野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服。

——马克思《不列颠在印度统治的未来结果》

知识拓展: 关于区域文化的产生原因和价值。

1.产生原因:

(1)地理环境:

地理文化离不开特定的自然环境,否则难以长期生存,或者不得不做相应的改变。

(2)移民:

人口是文化最活跃的载体,有些文化可以用书、图画传播,有些文化如方言就必须靠人来传播,所以移民对文化的传播起着重要作用。移民的来源往往决定了一个地区的地域文化的形态,或者极大地改变着土著文化。

(3)政治权力和行政区划的影响:

由政权推行的主流文化和地域文化通过政治权力而加强。

(4)受民族、宗教以及外来文化的影响。

2.区域文化的价值:

区域文化的价值在于它构成了丰富多彩的不同地域的文化,体现了文化的生命力。同时区域文化也更加适合各地的自然环境和人文环境,有利于因地制宜地发展生产以及改善生活,它包含了先民的智慧。

时间 迁徙路线 原因 影响

公元前

2千纪初起

印欧人迁徙至西起欧洲东到印度

寻找食物

马拉车优势

摧毁旧文明,催生新帝国,促进文化交融,推动农耕文明

公元前2世纪

—2世纪

中国:北方匈奴扩张,大月氏西迁,建贵霜,到印度北

欧洲:日耳曼南迁

游牧势力强大不断扩张;农耕文明吸引性

3世纪

—6世纪

中国:北方匈奴内迁转定居、建政权;

北方居民南迁;

欧洲:日尔曼人进入罗马建国家

中国:北方战乱

民族进一步交融欧洲:罗马帝国衰落

7世纪

—8世纪中期

阿拉伯征服西亚北非,后建立地跨欧亚非三洲大帝国

阿拉伯统一后对外扩张

中国:西晋王朝崩溃,内迁民族接受中原文化与中原文化相结合,使中原文化有新发展

欧洲:肢解西罗马帝国,旧文化体系被打破。西欧封建社会建立,形成中古西欧以经院哲学、骑士文学和市民文学为主要内容的新文化。

阿拉伯:阿拉伯广泛吸收波斯、埃及、古希腊罗马等文化形成阿拉伯文化

概况总结:

1.(2024·浙江卷1月)

观察下面的示意图,图中所示路线

反映的史实是

A.丝绸之路的开通

B.蒙古军队西征

C.亚欧游牧民族大迁徙

D.中国造纸术的传播

高考真题演练:

【解析】根据材料可知,图中线路向西到达欧洲,向东到达印度和中国地区,由此可知图中所示路线反映的史实是亚欧游牧民族大迁徙。从公元前2千纪初起,以印欧人为主体的游牧部落陆续进入西起欧洲、东到印度的广大地区,整个迁徙过程延续数百年甚至上千年,对整个亚欧大陆区域文化的发展产生了重要影响,C项正确

C

高考真题演练:

2. (2023·全国甲卷)在中国古代,

自然环境、社会生产状况、国家政策、

灾害以及战乱,都会对人口的区域布

局产生影响。下图显示了两汉间江浙

一带与湘江流域人口增长的巨大差异,

能够解释这种差异的主要因素是( )

A.土地兼并程度

B.经济发展水平

C.人口自然增长

D.移民流入数量

【解析】材料信息可知,东汉中期与西汉末年相比,江浙一带与湘江流域的户数和口数均出现增长,但湘江流域人口数增加幅度更大,这正好印证了中国古代第一次人口南迁——汉代北方人口顺长江而下南迁的情况,先迁入长江中游,再迁入长江下游,也就是迁入湘江流域并在此定居的人口比江浙地区更多。

D

3.(2023·海南卷)琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融汇了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A.故土情结助推文化传承

B.人口迁徙促进文化交流

C.商路畅通带动文化传播

D.艺术形态彰显文化魅力

【解析】材料说明琼剧独特的艺术文化特色随着人口内迁又使其传回了大陆沿海地区,这体现了海南与大陆之间的文化交流,B项正确;琼剧是融合了多种戏曲艺术的产物,而且琼剧在大陆和东南亚的传播体现的是海南文化的对外交流,不符合“故土情结”的说法,排除A项;商路在当时主要指的是海上丝绸之路,但是海上丝绸之路的起点位于东南沿海地区,排除C项;“独特的文化内蕴和表演形式”说明艺术内涵才是琼剧独特魅力的体现,排除D项。故选B项。

高考真题演练:

B

4.(2023·湖南卷)南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A.南方政权整体实力占优

B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好

D.汉族高门控制南北政权

【解析】 据题干可知主要结论:南北朝时期,南北政权互派使节,对使节的要求相近。北朝使节都是汉族士族。结合所学可知,北魏政权统一北方,尤其是孝文帝改革,学习中原王朝的政治经济文化。因此南北政权都有利于对华夏文化的认同,B项正确;材料反映南北政权对华夏文化的认同,而没有进行南北政权的比较,排除A项;南北政权处于对峙局面,而不是和好,排除C项;北朝政权仍然是鲜卑族控制,排除D项。故选B项。

高考真题演练:

B

课堂总结:

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享