选择性必修下册5.2《边城(节选)》课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修下册5.2《边城(节选)》课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

边

城

学习目标

1.了解沈从文及其以湘西生活为背景的乡土文学。

2.理清情节,品味人物含蓄、简明地表达内心感情的语言,把握人物的性格特征。

3.从小说质朴的人物描写、古老的风俗描写方面探究小说表现的淳厚民风,人情和人性之美。

任务一:知人论世

沈从文(1902-1988)苗族,湖南凤凰县人。作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。其中最引人注目的,是他的系列以湘西为背景的小说,短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》;中篇小说《边城》、《长河》是其中的代表作。

任务一:知人论世

《边城》成书于1934年4月,那正是沈从文爱情事业双丰收的季节。1931年社会虽然动荡不安,但总体上还是稍显和平,这个时候中国有良知的文人,都在思考着人性的本质,沈从文自然是走在前沿的,于是,他希望通过自己对湘西的印象,描写了一个近似于桃花源的湘西小城,给都市文明中迷茫的人性指一条明路。人间尚有纯洁自然的爱,人生需要皈依自然的本性。[3]

创作背景

任务一:知人论世

1929年去吴淞中国公学任教,爱上女学生张兆和。

1931年陪同丁玲营救胡也频未果,护送丁玲母子回湖南。1933年9月9日,与张兆和结婚。

沈从文小说边城1934年完成的《边城》,是这类“牧歌”式小说的代表,也是沈从文小说创作的一个高峰。

1938年春,到昆明继续与杨振声编选中小学国文教科书。

1948年开始受到左翼文化界的猛烈批判。同年,工作重心开始转移到文物研究。

1949年初(二三月),因承受不了政治压力而自杀,尽管经过抢救大难不死,但是文学创作就此中止了。

1949年8月,沈从文长期从事文物研究工作。建国后,沈从文在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究。

沈从文解放后从事中国纺织服饰考古研究工作,1983年突患脑血栓,住院治疗。1984年大病一场。抢救脱险后,说话、行动更加不便。1988年5月10日下午,心脏病复发,抢救无效去世,享年86岁。

任务一:知人论世

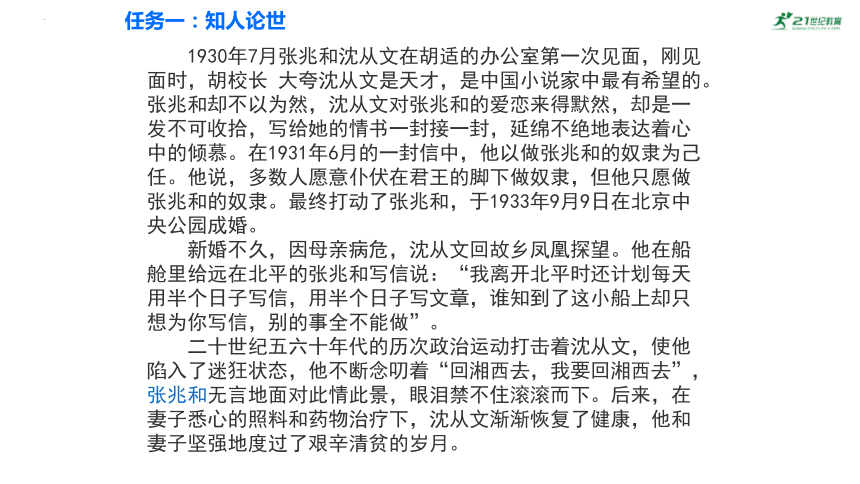

1930年7月张兆和沈从文在胡适的办公室第一次见面,刚见面时,胡校长 大夸沈从文是天才,是中国小说家中最有希望的。张兆和却不以为然,沈从文对张兆和的爱恋来得默然,却是一发不可收拾,写给她的情书一封接一封,延绵不绝地表达着心中的倾慕。在1931年6月的一封信中,他以做张兆和的奴隶为己任。他说,多数人愿意仆伏在君王的脚下做奴隶,但他只愿做张兆和的奴隶。最终打动了张兆和,于1933年9月9日在北京中央公园成婚。

新婚不久,因母亲病危,沈从文回故乡凤凰探望。他在船舱里给远在北平的张兆和写信说:“我离开北平时还计划每天用半个日子写信,用半个日子写文章,谁知到了这小船上却只想为你写信,别的事全不能做”。

二十世纪五六十年代的历次政治运动打击着沈从文,使他陷入了迷狂状态,他不断念叨着“回湘西去,我要回湘西去”,张兆和无言地面对此情此景,眼泪禁不住滚滚而下。后来,在妻子悉心的照料和药物治疗下,沈从文渐渐恢复了健康,他和妻子坚强地度过了艰辛清贫的岁月。

任务一:知人论世

任务二:初读文本

翠翠

天真善良、温柔清纯

爷爷

纯朴厚道、倔强

天保

豪爽,慷慨

傩送

勇敢,乐于助人,宽容大度,敢于追求爱情

人物介绍

任务二:初读课文

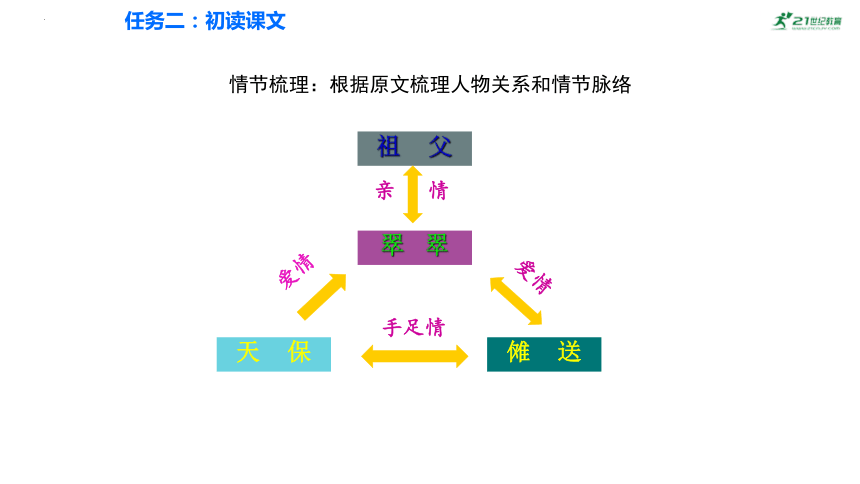

情节梳理:根据原文梳理人物关系和情节脉络

祖 父

翠 翠

天 保

傩 送

亲 情

手足情

爱情

爱情

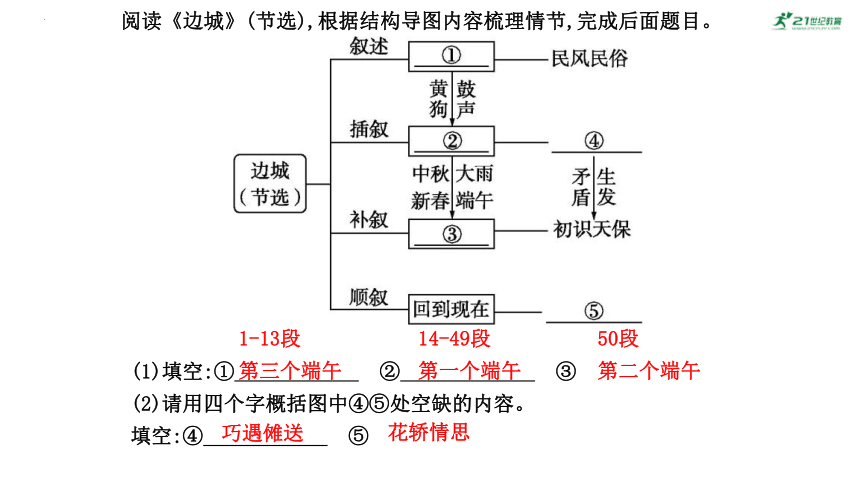

阅读《边城》(节选),根据结构导图内容梳理情节,完成后面题目。

(1)填空:① ② ③

(2)请用四个字概括图中④⑤处空缺的内容。

填空:④ ⑤

1-13段

第三个端午

14-49段

第一个端午

50段

第二个端午

巧遇傩送

花轿情思

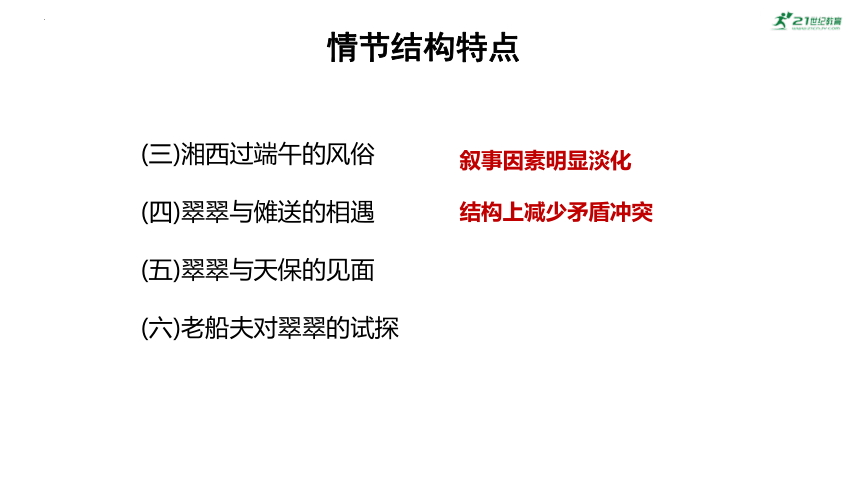

情节结构特点

(三)湘西过端午的风俗

(四)翠翠与傩送的相遇

(五)翠翠与天保的见面

(六)老船夫对翠翠的试探

叙事因素明显淡化

结构上减少矛盾冲突

散文化小说,是指将小说和散文两体裁相互渗透而形成的一种散文化结构的小说,是介于散文和小说之间的一种文体。

散文化小说

知识卡片

这类小说改变了传统小说重叙事的惯例,以抒情为主导,兼及叙事写人,表现出一种情感丰富,意味浓郁,形式灵活的新风格。它在情节上的叙事因素明显淡化,且更接近真实的朴素人生;在结构上,它不再依靠故事情节的曲折性,不再注重矛盾冲突的展开。

1.情节层面的非戏剧性

这类小说,情节不再是构成小说最核心的因素。它在浓重的抒情语言特点下展开叙述,显示出散文化的结构特征,缺少传统小说矛盾冲突的戏剧性,所以又称之为非戏剧性。它没有传统小说“开端—发展—高潮—结局”的结构,大多是平常生活的自然呈现,也都润泽在平凡的叙述中。

散文化小说的文体特征

3.意境层面的营造

散文化小说中,意境是作者个人情感的流露,也是社会环境与自然环境的反映及民情民俗、人的生存状态的再现。

知识卡片

2.人物性格层面的淡化

在传统小说中,作者非常重视人物性格的刻画,强调塑造 “典型人物”。而散文化小说却有悖于此,作者刻意淡化对小说中人物性格的刻画,只去呈现人物的原生状态。

随堂练习

【课内实践】下列对《边城》的说法不正确的一项是( )

A.《边城》以边城小镇茶峒为背景,描绘了湘西地区特有的风土人情。借船家少女翠翠的爱情悲剧,凸显出人性的善良美好与心灵的澄澈纯净。

B.《边城》中几次提到翠翠的梦境,她总是在睡梦中伴随美妙的歌声去采摘虎耳草。这是为了表现她已暗恋“二老”傩送,寄托了她对美好爱情的无限憧憬。

C.沈从文在《边城》中借“爷爷”之口介绍了湘西民俗中两种求婚方式:一是走马路,由家长请了媒人到女方家中提亲;二是走车路,由小伙子为姑娘唱三年六个月歌。

D.《边城》的结尾处,“这个人也许永远不回来了,也许‘明天’回来!”沈从文以诗歌般精妙的几笔,给人留下了悠长的惋惜和无限的牵挂期盼。

【答案】C

【详解】本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容和艺术手法的能力。

C.走车路,是由家长请了媒人到女方家中提亲;走马路,是由小伙子为姑娘唱三年六个月歌。选项说法反了。故选C。

任务三:精读文本

【自读品味】

自读课文,用心品味小说中自然、纯朴的自然风物和边城人事。这些美是如何体现的,找出文中描写的的词句

边城美

青山绿水风景美

古朴和乐风俗美

纯朴真挚人情美

自读指导

快速浏览课文,初步感知边城与众不同的特色

思考:边城的人们生活在一个怎样的环境中?请读第1、2两个自然段并分析。

景美

“两省接壤处,十余年……似乎就还不曾为这边城人民所感到。”

社会环境描写,告诉我们当地军队“安辑保守”,处置还得法,不仅保护民众安全,军队与军队之间也不起纷争,因而生活在“边城”茶峒的百姓们可以安居乐业。然而沈从文所处的时代,国家民族衰落危亡,人民挣扎于苦难之中,但又特地告诉我们边城损失的不过是些家财,于是边城变成了一个世外桃源。

写景句子:

溪流如弓背,山路如弓弦,……何种游鱼来去皆可计数。

住处两山多篁竹,翠色比人而来

触目为青山绿水

天气:风日清和

风俗美

a.端午节,家家锁门闭户到河边,上吊脚楼观赏年轻小伙子龙舟竞赛。

b.端午节,在河中捉鸭子。

c.正月十五夜晚,舞龙、耍狮子、放烟火。

d.中秋月夜,青年男女用对歌方式在月夜倾吐爱慕之情。

节选部分用大量笔墨描写的,是保留多年的节日习俗,请找出相关语句,了解风俗特点.

阅读文本,画出描写翠翠、爷爷、傩送、天保、顺顺的句子,并分析人物形象?

引导探究

1.《边城》(节选)中的翠翠是美和爱的化身,沈从文笔下的人情美、人性美完全在翠翠身上体现了出来。试结合课文内容,分析这一人物形象。

语言描写

“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”46段

“爷爷,你的船是不是正在下青浪滩呢?”

“人大了就应当守船哩。”

行为、神态描写

心理描写

落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了?”(19段)

翠翠一句话不说,只是抿起嘴唇笑着。

翠翠还正想起两年前的端午一切事情哪。

远处有吹唢呐的声音……翠翠还爬到屋后塔下去眺望。

翠翠——天真纯洁的少女

天真无邪、活泼可爱,淳朴善良而又微微带些胆怯与羞涩的女孩儿。在她身上,人们感受到了乡村少女的自然清纯,她是“美”的化身。

引导探究

活泼可爱

胆怯羞涩

淳朴善良

依赖爷爷

答案:(1)纯真、可爱。如回答傩送时的“我是翠翠”那种内心极其着急、希望有人能认识她的心理;到后来回家回答爷爷“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了”,既有祖孙情深,又有少女的纯真、可爱。

(2)聪明、矜持。如第五部分中顺顺和祖父谈话时,“翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”时的神态;第六部分中祖父问及翠翠是否记得去年端午的事情时,翠翠本来正想起两年前端午发生的一切事情,但祖父一问,“翠翠却微带点儿恼着的神气,把头摇摇,故意说:‘我记不得,我记不得,我全记不得!’”

(3)对爱执着、纯粹。她爱得自然,爱得朦胧,爱得执着,爱得纤尘不染,爱得水晶般纯洁透明;翠翠爱的方式和在爱情来临时的表现,脱胎于湘西古风犹存的风土人情,体现了典型的湘西当地的人情美、人性美。总之,翠翠是一个善良聪慧温婉多情的少女,外表的温婉羞涩与内心的炽热多情融为一体,是一个成功而又独特的人物形象。

小说的主要人物少女翠翠是美的化身。小说第一章描写翠翠的模样:“翠翠在风日里长养着故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶,自然既长养她且教育她。为人天真活泼,处处俨然一只小兽物。人又那么乖,如山头黄鹿一样......”从这段描写中,我们可以看出来,翠翠是个在山水间自然长大的纯真少女,得山川之灵秀,秀外慧中,清新可爱又健康活泼是大自然的女儿,所以送见到她的第一眼就被吸引住了。从两人的对话中,也可以看出她性格的纯真和率直。

后面几章描绘了少女情窦初开时害羞又憧憬的微妙心理,如从祖父与长年的谈话里,听说健送在六百里外的“青浪滩”,她下意识地问:“爷爷,你的船是不是正在下青浪滩呢 ”此时她的心已随送而去。但这段爱恋一直没有挑开,隐隐约约的,千回百转,翠翠只能把一切埋在心里。乡村女孩特有的那种腼腆、羞涩、矜持,以及恋爱期女孩的温柔、可爱在小说中表现得特别婉约动人。

总结概括

2.《边城》(节选)中的老船夫是一个怎样的人 从老船夫的身上,我们看到了边城中怎样的人际关系

答案:老船夫忠厚老实,重义轻利,古道热肠。他几十年如一日地守着渡船,不计报酬,不贪图便宜,以给人提供方便为乐。真诚的老船夫同时获得了人们对他的关爱:坐船的小伙子多给钱,顺顺送粽子给他。这种超越阶级、超越金钱关系的乡邻之情在现实生活中是很美好的,体现了人物身上所蕴含的美好人性。

湘西之美: 纯朴的人性美

作者描写的湘西,自然风光秀丽、民风纯朴,人们不讲等级,不谈功利,人与人之间真诚相待,相互友爱。

外公与孙女的爱、翠翠对傩送纯真的爱、天保兄弟对翠翠真挚的爱以及兄弟间诚挚的手足之爱。这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德。

作者极力状写湘西自然之明净,也是为了状写湘西人的心灵之明净。

任务四:探究主旨

《边城》的

创作动机

我要表现的本是

一种人生的形式,

一种优美,健康而又不悖乎人性的人生形式。我注意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的爱字作一度恰如其分的说明。

作品中女主人公翠翠的原型,是一个绒线铺的姑娘。沈从文在行军的途中,有一个叫赵开明的好友,在泸溪县城一家绒线铺遇到了一个叫翠翠的少女,她长得俊秀。赵开明发誓要娶她为妻。17年后,沈从文乘坐的小船又停靠在泸溪。他站在船头上,回忆到翠翠的美丽形象,便朝绒线铺走去,在门前意外地看到了一个和翠翠长得十分相似的少女,熟悉的眼睛、鼻子、薄薄的小嘴。沈从文惊讶得说不出话来。原来这是翠翠的女儿小翠。当年的翠翠嫁给了追求她的赵开明。这时她已死去,留下父女两个。为了不打扰赵开明,沈从文没有跟他打招呼,但感情上的震撼却久久不能平复。翠翠,这个美丽、朴实的少女,他怎么也无法忘怀。1934年,他坐在院子里,在阳光下的枣树和槐树枝叶阴影间写《边城》时,翠翠的形象便跃然纸上。沈从文在《湘行散记·老伴》中提到:“我写《边城》故事时,弄渡船的外孙女明慧温柔的品性,就从那绒线铺子女孩脱胎而来。”

1.作者为什么一边歌颂赞美,一边又将它写成悲剧呢?

探究交流

美和悲剧从来就不矛盾,大多数时候悲剧故事里的人性美甚至更加突出。

至于《边城》这个偏悲剧的结局,可以说是命运的阴差阳错造成的。翠翠和傩送本来完全能有一个比较好的结局,虽然其中也存在着阴霾,但那些毕竟都是可以通过努力去消除的。但是天保的死改变了一切,直接导致了两家之间的误会和傩送对爱情的逃避,不能不说是天意弄人。

如果说故事中的人物要对此负什么责任的话,的确就是他们太“善”了,伴随着命运的玩弄,一连串的“善”反而造成了悲伤的结果。

2.边城人们是那样的善良、纯真,翠翠的爱情为什么会以悲剧结束?

①、大老的殒命

大老的殒命,引起的二老自责、顺顺家与老船夫之间的误会等一系列连锁反应, 是翠翠爱情悲剧的直接原因。

唯一的亲人爷爷也在风雨之夜去世,翠翠的爱情也随之消逝了。

②、人性的美丽与缺陷

边城中善良纯真的人们也是有缺陷的。天真,纯洁,活泼的翠翠有着害羞,外表柔弱,不敢说出自己内心真实情感的一面,傩送虽英俊健硕,知情晓义,但同时也无法放下心里那个对老船夫的误会,以致后来选择了离开,这两个因素也是导致悲剧重要原因。

这种美丽与缺陷再现给读者,也是作者为了向读者展现在那个淳朴的小城中有着这样一些不完美的人,正是这种不完美才把人物形象呼之欲出,在读者为悲剧感到惋惜时,也将人物的轮廓深深刻到了心里。

③、终结与重塑

边城最后还提到了一夜之间猝然倒塌又重修的白塔,实际上也象征了“边城”这个沈从文塑造的理想世界是终究要终结的,也表现了沈从文对重塑湘西未来的渴望。

这个存在于作者过去回忆里的世界是早已经不在了的,作者清楚地认识到了,他想怀念,但又挣脱于现实的悲痛之中,所以他将这种怀念之情注入了作品中,同时也借喻白塔表达他内心对于新边城依然能美好的愿望。

孤寂的翠翠

①翠翠自幼父母双亡,内心无比孤独。虽然有外公无微不至的照顾,但是并不能真正理解她作为一个青春少女的情怀。没有人能体会一个思春少女的感情。她为这无奈的生活而痛哭,外公不能明百她内心的哀痛。

②天保和傩选为了她而唱歌“决斗”,她却毫不知情,只能在梦中希望爱情的实现,现实似乎与她无关

③天保闯滩而死,傩送离家出走,外公为她的婚事忧愁而死,她却并不理解这一切前因后果,只能凄凉地守着渡船,等诗着心上人的归来。没有人能告诉她要孤独等诗到什么时候。

3.小说想要表达的主题是什么?

《边城》寄托着沈从文“美”与“爱”的美学理想,是他的作品中最能表现人性美的一部小说。《边城》 极力讴歌的传统文化中保留至今的美德,是相对于现代社会传统美德受到破坏,到处充溢着物欲金钱主义的浅薄、庸俗和腐化堕落的现实而言的

总结

本篇小说想要批判的是什么?

想要称赞的是什么?

想要呼吁什么?

批判了现实生活中古老的美德、价值观失落的痛心,以及对现代文明物欲泛滥。作者希望通过湘西人的人生方式,以此重建民族的品德和人格

极力讴歌了传统文化中保留至今的美德,边城描写的湘西,自然风光秀丽、民风纯朴,人们不讲等级,不谈功利,人与人之间真诚相待

作者希望通过湘西人的人生方式,以此重建民族的品德和人格

小蓝(活页练)课时作业(四)

课后作业

我将把这个民族为历史所带走向一个不可知的命运中前进时,一些小人物在变动中的忧患,与由于营养不足所产生的“活下去”以及“怎样活下去”的观念和欲望,来作朴素的叙述。

——沈从文《边城》题记

边

城

学习目标

1.了解沈从文及其以湘西生活为背景的乡土文学。

2.理清情节,品味人物含蓄、简明地表达内心感情的语言,把握人物的性格特征。

3.从小说质朴的人物描写、古老的风俗描写方面探究小说表现的淳厚民风,人情和人性之美。

任务一:知人论世

沈从文(1902-1988)苗族,湖南凤凰县人。作品着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。其中最引人注目的,是他的系列以湘西为背景的小说,短篇小说《丈夫》、《贵生》、《三三》;中篇小说《边城》、《长河》是其中的代表作。

任务一:知人论世

《边城》成书于1934年4月,那正是沈从文爱情事业双丰收的季节。1931年社会虽然动荡不安,但总体上还是稍显和平,这个时候中国有良知的文人,都在思考着人性的本质,沈从文自然是走在前沿的,于是,他希望通过自己对湘西的印象,描写了一个近似于桃花源的湘西小城,给都市文明中迷茫的人性指一条明路。人间尚有纯洁自然的爱,人生需要皈依自然的本性。[3]

创作背景

任务一:知人论世

1929年去吴淞中国公学任教,爱上女学生张兆和。

1931年陪同丁玲营救胡也频未果,护送丁玲母子回湖南。1933年9月9日,与张兆和结婚。

沈从文小说边城1934年完成的《边城》,是这类“牧歌”式小说的代表,也是沈从文小说创作的一个高峰。

1938年春,到昆明继续与杨振声编选中小学国文教科书。

1948年开始受到左翼文化界的猛烈批判。同年,工作重心开始转移到文物研究。

1949年初(二三月),因承受不了政治压力而自杀,尽管经过抢救大难不死,但是文学创作就此中止了。

1949年8月,沈从文长期从事文物研究工作。建国后,沈从文在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究。

沈从文解放后从事中国纺织服饰考古研究工作,1983年突患脑血栓,住院治疗。1984年大病一场。抢救脱险后,说话、行动更加不便。1988年5月10日下午,心脏病复发,抢救无效去世,享年86岁。

任务一:知人论世

1930年7月张兆和沈从文在胡适的办公室第一次见面,刚见面时,胡校长 大夸沈从文是天才,是中国小说家中最有希望的。张兆和却不以为然,沈从文对张兆和的爱恋来得默然,却是一发不可收拾,写给她的情书一封接一封,延绵不绝地表达着心中的倾慕。在1931年6月的一封信中,他以做张兆和的奴隶为己任。他说,多数人愿意仆伏在君王的脚下做奴隶,但他只愿做张兆和的奴隶。最终打动了张兆和,于1933年9月9日在北京中央公园成婚。

新婚不久,因母亲病危,沈从文回故乡凤凰探望。他在船舱里给远在北平的张兆和写信说:“我离开北平时还计划每天用半个日子写信,用半个日子写文章,谁知到了这小船上却只想为你写信,别的事全不能做”。

二十世纪五六十年代的历次政治运动打击着沈从文,使他陷入了迷狂状态,他不断念叨着“回湘西去,我要回湘西去”,张兆和无言地面对此情此景,眼泪禁不住滚滚而下。后来,在妻子悉心的照料和药物治疗下,沈从文渐渐恢复了健康,他和妻子坚强地度过了艰辛清贫的岁月。

任务一:知人论世

任务二:初读文本

翠翠

天真善良、温柔清纯

爷爷

纯朴厚道、倔强

天保

豪爽,慷慨

傩送

勇敢,乐于助人,宽容大度,敢于追求爱情

人物介绍

任务二:初读课文

情节梳理:根据原文梳理人物关系和情节脉络

祖 父

翠 翠

天 保

傩 送

亲 情

手足情

爱情

爱情

阅读《边城》(节选),根据结构导图内容梳理情节,完成后面题目。

(1)填空:① ② ③

(2)请用四个字概括图中④⑤处空缺的内容。

填空:④ ⑤

1-13段

第三个端午

14-49段

第一个端午

50段

第二个端午

巧遇傩送

花轿情思

情节结构特点

(三)湘西过端午的风俗

(四)翠翠与傩送的相遇

(五)翠翠与天保的见面

(六)老船夫对翠翠的试探

叙事因素明显淡化

结构上减少矛盾冲突

散文化小说,是指将小说和散文两体裁相互渗透而形成的一种散文化结构的小说,是介于散文和小说之间的一种文体。

散文化小说

知识卡片

这类小说改变了传统小说重叙事的惯例,以抒情为主导,兼及叙事写人,表现出一种情感丰富,意味浓郁,形式灵活的新风格。它在情节上的叙事因素明显淡化,且更接近真实的朴素人生;在结构上,它不再依靠故事情节的曲折性,不再注重矛盾冲突的展开。

1.情节层面的非戏剧性

这类小说,情节不再是构成小说最核心的因素。它在浓重的抒情语言特点下展开叙述,显示出散文化的结构特征,缺少传统小说矛盾冲突的戏剧性,所以又称之为非戏剧性。它没有传统小说“开端—发展—高潮—结局”的结构,大多是平常生活的自然呈现,也都润泽在平凡的叙述中。

散文化小说的文体特征

3.意境层面的营造

散文化小说中,意境是作者个人情感的流露,也是社会环境与自然环境的反映及民情民俗、人的生存状态的再现。

知识卡片

2.人物性格层面的淡化

在传统小说中,作者非常重视人物性格的刻画,强调塑造 “典型人物”。而散文化小说却有悖于此,作者刻意淡化对小说中人物性格的刻画,只去呈现人物的原生状态。

随堂练习

【课内实践】下列对《边城》的说法不正确的一项是( )

A.《边城》以边城小镇茶峒为背景,描绘了湘西地区特有的风土人情。借船家少女翠翠的爱情悲剧,凸显出人性的善良美好与心灵的澄澈纯净。

B.《边城》中几次提到翠翠的梦境,她总是在睡梦中伴随美妙的歌声去采摘虎耳草。这是为了表现她已暗恋“二老”傩送,寄托了她对美好爱情的无限憧憬。

C.沈从文在《边城》中借“爷爷”之口介绍了湘西民俗中两种求婚方式:一是走马路,由家长请了媒人到女方家中提亲;二是走车路,由小伙子为姑娘唱三年六个月歌。

D.《边城》的结尾处,“这个人也许永远不回来了,也许‘明天’回来!”沈从文以诗歌般精妙的几笔,给人留下了悠长的惋惜和无限的牵挂期盼。

【答案】C

【详解】本题考查学生综合赏析文学作品的思想内容和艺术手法的能力。

C.走车路,是由家长请了媒人到女方家中提亲;走马路,是由小伙子为姑娘唱三年六个月歌。选项说法反了。故选C。

任务三:精读文本

【自读品味】

自读课文,用心品味小说中自然、纯朴的自然风物和边城人事。这些美是如何体现的,找出文中描写的的词句

边城美

青山绿水风景美

古朴和乐风俗美

纯朴真挚人情美

自读指导

快速浏览课文,初步感知边城与众不同的特色

思考:边城的人们生活在一个怎样的环境中?请读第1、2两个自然段并分析。

景美

“两省接壤处,十余年……似乎就还不曾为这边城人民所感到。”

社会环境描写,告诉我们当地军队“安辑保守”,处置还得法,不仅保护民众安全,军队与军队之间也不起纷争,因而生活在“边城”茶峒的百姓们可以安居乐业。然而沈从文所处的时代,国家民族衰落危亡,人民挣扎于苦难之中,但又特地告诉我们边城损失的不过是些家财,于是边城变成了一个世外桃源。

写景句子:

溪流如弓背,山路如弓弦,……何种游鱼来去皆可计数。

住处两山多篁竹,翠色比人而来

触目为青山绿水

天气:风日清和

风俗美

a.端午节,家家锁门闭户到河边,上吊脚楼观赏年轻小伙子龙舟竞赛。

b.端午节,在河中捉鸭子。

c.正月十五夜晚,舞龙、耍狮子、放烟火。

d.中秋月夜,青年男女用对歌方式在月夜倾吐爱慕之情。

节选部分用大量笔墨描写的,是保留多年的节日习俗,请找出相关语句,了解风俗特点.

阅读文本,画出描写翠翠、爷爷、傩送、天保、顺顺的句子,并分析人物形象?

引导探究

1.《边城》(节选)中的翠翠是美和爱的化身,沈从文笔下的人情美、人性美完全在翠翠身上体现了出来。试结合课文内容,分析这一人物形象。

语言描写

“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”46段

“爷爷,你的船是不是正在下青浪滩呢?”

“人大了就应当守船哩。”

行为、神态描写

心理描写

落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了?”(19段)

翠翠一句话不说,只是抿起嘴唇笑着。

翠翠还正想起两年前的端午一切事情哪。

远处有吹唢呐的声音……翠翠还爬到屋后塔下去眺望。

翠翠——天真纯洁的少女

天真无邪、活泼可爱,淳朴善良而又微微带些胆怯与羞涩的女孩儿。在她身上,人们感受到了乡村少女的自然清纯,她是“美”的化身。

引导探究

活泼可爱

胆怯羞涩

淳朴善良

依赖爷爷

答案:(1)纯真、可爱。如回答傩送时的“我是翠翠”那种内心极其着急、希望有人能认识她的心理;到后来回家回答爷爷“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了”,既有祖孙情深,又有少女的纯真、可爱。

(2)聪明、矜持。如第五部分中顺顺和祖父谈话时,“翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”时的神态;第六部分中祖父问及翠翠是否记得去年端午的事情时,翠翠本来正想起两年前端午发生的一切事情,但祖父一问,“翠翠却微带点儿恼着的神气,把头摇摇,故意说:‘我记不得,我记不得,我全记不得!’”

(3)对爱执着、纯粹。她爱得自然,爱得朦胧,爱得执着,爱得纤尘不染,爱得水晶般纯洁透明;翠翠爱的方式和在爱情来临时的表现,脱胎于湘西古风犹存的风土人情,体现了典型的湘西当地的人情美、人性美。总之,翠翠是一个善良聪慧温婉多情的少女,外表的温婉羞涩与内心的炽热多情融为一体,是一个成功而又独特的人物形象。

小说的主要人物少女翠翠是美的化身。小说第一章描写翠翠的模样:“翠翠在风日里长养着故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶,自然既长养她且教育她。为人天真活泼,处处俨然一只小兽物。人又那么乖,如山头黄鹿一样......”从这段描写中,我们可以看出来,翠翠是个在山水间自然长大的纯真少女,得山川之灵秀,秀外慧中,清新可爱又健康活泼是大自然的女儿,所以送见到她的第一眼就被吸引住了。从两人的对话中,也可以看出她性格的纯真和率直。

后面几章描绘了少女情窦初开时害羞又憧憬的微妙心理,如从祖父与长年的谈话里,听说健送在六百里外的“青浪滩”,她下意识地问:“爷爷,你的船是不是正在下青浪滩呢 ”此时她的心已随送而去。但这段爱恋一直没有挑开,隐隐约约的,千回百转,翠翠只能把一切埋在心里。乡村女孩特有的那种腼腆、羞涩、矜持,以及恋爱期女孩的温柔、可爱在小说中表现得特别婉约动人。

总结概括

2.《边城》(节选)中的老船夫是一个怎样的人 从老船夫的身上,我们看到了边城中怎样的人际关系

答案:老船夫忠厚老实,重义轻利,古道热肠。他几十年如一日地守着渡船,不计报酬,不贪图便宜,以给人提供方便为乐。真诚的老船夫同时获得了人们对他的关爱:坐船的小伙子多给钱,顺顺送粽子给他。这种超越阶级、超越金钱关系的乡邻之情在现实生活中是很美好的,体现了人物身上所蕴含的美好人性。

湘西之美: 纯朴的人性美

作者描写的湘西,自然风光秀丽、民风纯朴,人们不讲等级,不谈功利,人与人之间真诚相待,相互友爱。

外公与孙女的爱、翠翠对傩送纯真的爱、天保兄弟对翠翠真挚的爱以及兄弟间诚挚的手足之爱。这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德。

作者极力状写湘西自然之明净,也是为了状写湘西人的心灵之明净。

任务四:探究主旨

《边城》的

创作动机

我要表现的本是

一种人生的形式,

一种优美,健康而又不悖乎人性的人生形式。我注意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的爱字作一度恰如其分的说明。

作品中女主人公翠翠的原型,是一个绒线铺的姑娘。沈从文在行军的途中,有一个叫赵开明的好友,在泸溪县城一家绒线铺遇到了一个叫翠翠的少女,她长得俊秀。赵开明发誓要娶她为妻。17年后,沈从文乘坐的小船又停靠在泸溪。他站在船头上,回忆到翠翠的美丽形象,便朝绒线铺走去,在门前意外地看到了一个和翠翠长得十分相似的少女,熟悉的眼睛、鼻子、薄薄的小嘴。沈从文惊讶得说不出话来。原来这是翠翠的女儿小翠。当年的翠翠嫁给了追求她的赵开明。这时她已死去,留下父女两个。为了不打扰赵开明,沈从文没有跟他打招呼,但感情上的震撼却久久不能平复。翠翠,这个美丽、朴实的少女,他怎么也无法忘怀。1934年,他坐在院子里,在阳光下的枣树和槐树枝叶阴影间写《边城》时,翠翠的形象便跃然纸上。沈从文在《湘行散记·老伴》中提到:“我写《边城》故事时,弄渡船的外孙女明慧温柔的品性,就从那绒线铺子女孩脱胎而来。”

1.作者为什么一边歌颂赞美,一边又将它写成悲剧呢?

探究交流

美和悲剧从来就不矛盾,大多数时候悲剧故事里的人性美甚至更加突出。

至于《边城》这个偏悲剧的结局,可以说是命运的阴差阳错造成的。翠翠和傩送本来完全能有一个比较好的结局,虽然其中也存在着阴霾,但那些毕竟都是可以通过努力去消除的。但是天保的死改变了一切,直接导致了两家之间的误会和傩送对爱情的逃避,不能不说是天意弄人。

如果说故事中的人物要对此负什么责任的话,的确就是他们太“善”了,伴随着命运的玩弄,一连串的“善”反而造成了悲伤的结果。

2.边城人们是那样的善良、纯真,翠翠的爱情为什么会以悲剧结束?

①、大老的殒命

大老的殒命,引起的二老自责、顺顺家与老船夫之间的误会等一系列连锁反应, 是翠翠爱情悲剧的直接原因。

唯一的亲人爷爷也在风雨之夜去世,翠翠的爱情也随之消逝了。

②、人性的美丽与缺陷

边城中善良纯真的人们也是有缺陷的。天真,纯洁,活泼的翠翠有着害羞,外表柔弱,不敢说出自己内心真实情感的一面,傩送虽英俊健硕,知情晓义,但同时也无法放下心里那个对老船夫的误会,以致后来选择了离开,这两个因素也是导致悲剧重要原因。

这种美丽与缺陷再现给读者,也是作者为了向读者展现在那个淳朴的小城中有着这样一些不完美的人,正是这种不完美才把人物形象呼之欲出,在读者为悲剧感到惋惜时,也将人物的轮廓深深刻到了心里。

③、终结与重塑

边城最后还提到了一夜之间猝然倒塌又重修的白塔,实际上也象征了“边城”这个沈从文塑造的理想世界是终究要终结的,也表现了沈从文对重塑湘西未来的渴望。

这个存在于作者过去回忆里的世界是早已经不在了的,作者清楚地认识到了,他想怀念,但又挣脱于现实的悲痛之中,所以他将这种怀念之情注入了作品中,同时也借喻白塔表达他内心对于新边城依然能美好的愿望。

孤寂的翠翠

①翠翠自幼父母双亡,内心无比孤独。虽然有外公无微不至的照顾,但是并不能真正理解她作为一个青春少女的情怀。没有人能体会一个思春少女的感情。她为这无奈的生活而痛哭,外公不能明百她内心的哀痛。

②天保和傩选为了她而唱歌“决斗”,她却毫不知情,只能在梦中希望爱情的实现,现实似乎与她无关

③天保闯滩而死,傩送离家出走,外公为她的婚事忧愁而死,她却并不理解这一切前因后果,只能凄凉地守着渡船,等诗着心上人的归来。没有人能告诉她要孤独等诗到什么时候。

3.小说想要表达的主题是什么?

《边城》寄托着沈从文“美”与“爱”的美学理想,是他的作品中最能表现人性美的一部小说。《边城》 极力讴歌的传统文化中保留至今的美德,是相对于现代社会传统美德受到破坏,到处充溢着物欲金钱主义的浅薄、庸俗和腐化堕落的现实而言的

总结

本篇小说想要批判的是什么?

想要称赞的是什么?

想要呼吁什么?

批判了现实生活中古老的美德、价值观失落的痛心,以及对现代文明物欲泛滥。作者希望通过湘西人的人生方式,以此重建民族的品德和人格

极力讴歌了传统文化中保留至今的美德,边城描写的湘西,自然风光秀丽、民风纯朴,人们不讲等级,不谈功利,人与人之间真诚相待

作者希望通过湘西人的人生方式,以此重建民族的品德和人格

小蓝(活页练)课时作业(四)

课后作业

我将把这个民族为历史所带走向一个不可知的命运中前进时,一些小人物在变动中的忧患,与由于营养不足所产生的“活下去”以及“怎样活下去”的观念和欲望,来作朴素的叙述。

——沈从文《边城》题记