选择性必修下册4.《望海潮》《扬州慢》联读课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修下册4.《望海潮》《扬州慢》联读课件(共61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 14:10:27 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

江南自古多胜景,胜景令人流连,白居易最忆是杭州,“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,杜牧却偏爱扬州的“二十四桥明月夜”,李白亦念念不忘“烟花三月下扬州”,杭州、扬州,两座江南名城,为何如此令人魂牵梦绕,今天我们将跟随柳永和姜夔的脚步去一探究竟。

——《望海潮》《扬州慢》比较阅读

承平盛世与劫后孤城

学习目标

①通过朗读配乐,比较两词不同的节奏韵律、情感特点;

②鉴赏两词所写城市的特点、所用手法、使用意象、表达情感;

③加深对城市的认识与热爱,将对个人命运与国家命运的思考融入诗意的表达。

词,是为配合音乐而创作的歌辞。词初名曲、曲子、曲子词,简称 “ 词 ” ,又称作

乐府、诗余、长短句等。

在中国文学发展史上,宋词是继唐诗之后

的又一个诗歌高峰。宋词也是与汉赋、唐诗、

元曲、明清小说等相媲美的一种文学样式。

一、宋词简介

词发展到宋代,出现了百花争妍、千峰竞秀的盛况,可谓异军突起,华彩纷呈,具有强烈的艺术魅力。当然,宋词的辉煌发展是有着它本身特定的历史背景和社会条件的。

打开宋词新局面的是柳永,他在发展慢词形式的同时还扩大了词的题材范围,也丰富了词的表现方法。但是,北宋前期的词,不论是晏殊、欧阳修,还是柳永,都没有突破“词为艳科”的传统,词的风格一般也仍是柔弱无力。

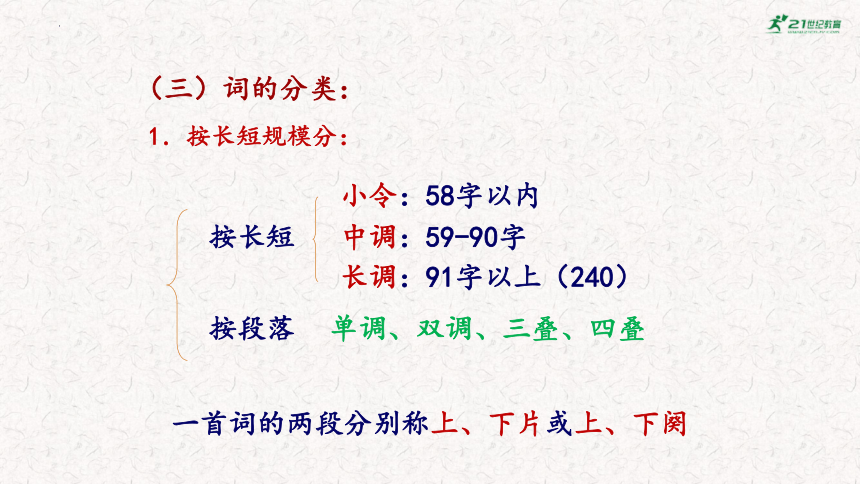

(三)词的分类:

1.按长短规模分:

按长短

小令:58字以内

中调:59-90字

长调:91字以上(240)

按段落

单调、双调、三叠、四叠

一首词的两段分别称上、下片或上、下阕

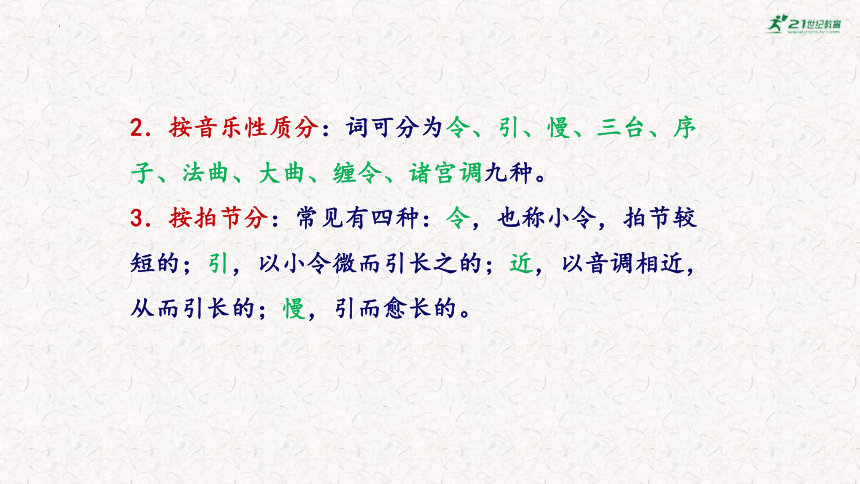

2.按音乐性质分:词可分为令、引、慢、三台、序子、法曲、大曲、缠令、诸宫调九种。

3.按拍节分:常见有四种:令,也称小令,拍节较短的;引,以小令微而引长之的;近,以音调相近,从而引长的;慢,引而愈长的。

(四)词牌名

词牌,即词的格式,是填词时所用的曲调名。每一种词牌都有固定的“体式”和“调式”。所谓“篇有定句,句有定字,字有定声。”词总共有一千多个格式,人们不好将其分为第一式、第二式,所以就给他们分别起了一些名字,这些名字就是词牌。

如《卜算子·咏梅》、《沁园春·雪》

作者简介

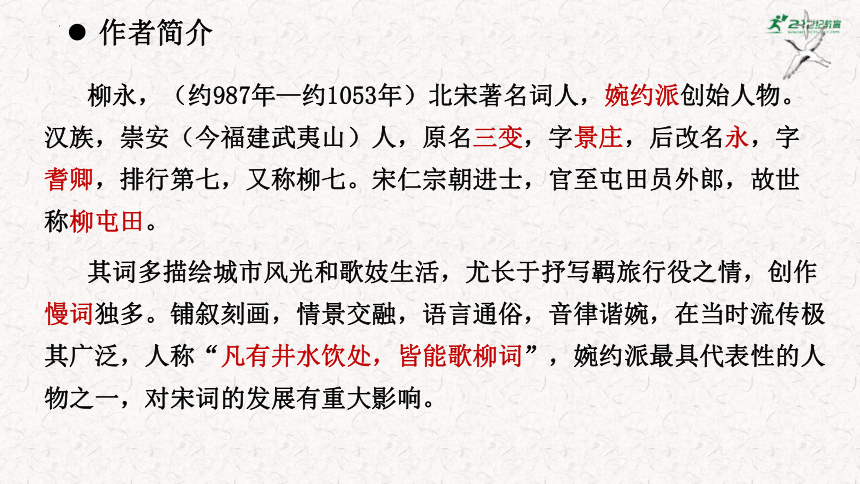

柳永,(约987年—约1053年)北宋著名词人,婉约派创始人物。汉族,崇安(今福建武夷山)人,原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿,排行第七,又称柳七。宋仁宗朝进士,官至屯田员外郎,故世称柳屯田。

其词多描绘城市风光和歌妓生活,尤长于抒写羁旅行役之情,创作慢词独多。铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,在当时流传极其广泛,人称“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,婉约派最具代表性的人物之一,对宋词的发展有重大影响。

作者简介

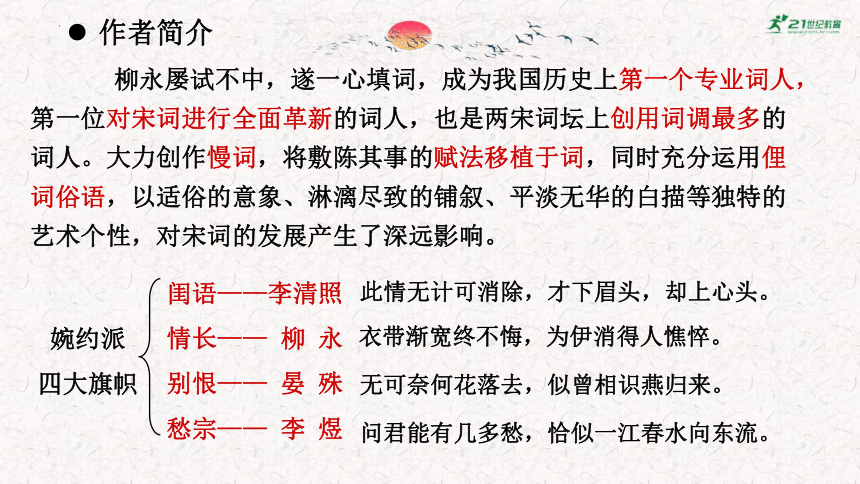

柳永屡试不中,遂一心填词,成为我国历史上第一个专业词人,第一位对宋词进行全面革新的词人,也是两宋词坛上创用词调最多的词人。大力创作慢词,将敷陈其事的赋法移植于词,同时充分运用俚词俗语,以适俗的意象、淋漓尽致的铺叙、平淡无华的白描等独特的艺术个性,对宋词的发展产生了深远影响。

婉约派

四大旗帜

闺语——李清照

情长—— 柳 永

别恨—— 晏 殊

愁宗—— 李 煜

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

作者简介

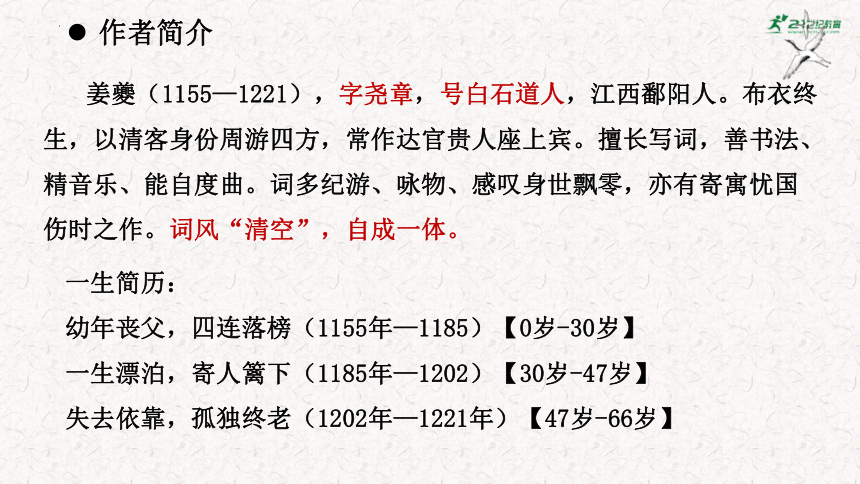

姜夔(1155—1221),字尧章,号白石道人,江西鄱阳人。布衣终生,以清客身份周游四方,常作达官贵人座上宾。擅长写词,善书法、精音乐、能自度曲。词多纪游、咏物、感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。词风“清空”,自成一体。

一生简历:

幼年丧父,四连落榜(1155年—1185)【0岁-30岁】

一生漂泊,寄人篱下(1185年—1202)【30岁-47岁】

失去依靠,孤独终老(1202年—1221年)【47岁-66岁】

柳永和姜夔都是深谙音律的词人,这两首词的词牌分别为二人首创,两首词也极富声韵之美。

方法指导:学生自读,关注词节奏和韵脚,体会词的感情基调。

阅读指导二:读韵律、基调

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑/无涯。市列/珠玑,户盈/罗绮,竞/豪奢。 重湖/叠?/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风十里,尽/荠麦青青。自/胡马/窥江/去后,废池/乔木,犹/厌言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都/在空城。

杜郎/俊赏,算而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难/赋深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知/为谁生?

望海潮

扬州慢

①《望海潮》中的“华、花、娃、夸”押“ua”韵,读起来欢快、激昂;

②《扬州慢》中的“程、青、兵、城、惊、情、声、生”押“ing、eng”韵,读起来低沉、压抑。

篇目 基调 韵脚 语速 语调

望海潮 喜 华、家、沙、涯、嘉、花、娃、霞、牙、夸 轻快适中 高昂

扬州慢 悲 程、青、兵、城、惊、情、声、生 缓慢得当 低沉

望 海 潮

跟随朗诵视频,再次感受词的感情基调

扬州慢

跟随朗诵视频,再次感受词的感情基调

任务二 赏析城市景色

学习活动:赏析两词描写的城市景色,使用意象,并概括特点。

词作 城市 意象 意象特点 意境特点

《望海潮》 杭州 城市风光

自然美景 士庶生活 《扬州慢》 扬州 昔日

今日

任务二 赏析城市景色

学习活动:赏析两词描写的城市景色,使用意象,并概括特点。

词作 城市 意象 意象特点 意境特点

《望海潮》 杭州 城市风光 画桥、风帘、翠幕、人家、珠玑、罗绮 富庶雅致 繁华壮美

自然美景 烟柳、云树、堤沙、怒涛、霜雪、重湖、叠巘、桂子、荷花 壮阔清丽 士庶生活 羌管、菱歌、钓叟、莲娃、萧鼓 欢乐祥和 《扬州慢》 扬州 昔日 名都、佳处、春风十里、二十四桥 热闹繁华 凄清冷寂

今日 荠麦、废池、乔木、清角、二十四桥、冷月 萧条清冷 两座怎样的城

请同学们再次诵读两首词,思考:

1.分别用词中的一个词概括杭州城和扬州城的特点;

2.试用散文化语言描绘全词意思。

两座怎样的城

《望海潮》:“繁华”东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

第一部分:杭州美丽和繁华。第二部分:西湖美景和杭州人民和平宁静的生活景象。

《扬州慢》:“空城”渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

上片全写眼前实景,写出劫后扬州长期以来的萧条景象。

下片怀古伤今,抒发了诗人的“《黍离》之悲”。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

钱塘地处东南,地理形势优越,是三吴地区的都市,自古以来就十分繁华。

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

如烟的柳树、彩绘的桥梁,挡风的帘子、翠绿的帷幕,房屋高高低低,约有十万人家。

云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。

茂密如云的林木环绕着沙堤,波涛汹涌像卷起的霜雪,广阔无边的钱塘江是天然的壕沟。

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

市场上陈列着各种奇珍异宝,家庭里到处都是绫罗绸缎,争比奢华富贵。

内容梳理

上阕从哪些方面表现了杭州的形胜与繁华?

上片

东南形胜

云树绕堤沙

怒涛卷霜雪

天堑无涯

三吴都会

烟柳画桥

风帘翠幕

参差十万人家

钱塘自古繁华

市列珠玑

户盈罗绮

竞豪奢

繁华富有奢侈

街巷河桥美丽

美景气势非凡

总写

分写

特点

上阙采用了“总——分”式结构,就杭州各个方面进行了细致入微的描写和刻画,再现了杭州的繁华与美丽。

两座怎样的城 《望海潮》

地理位置重要

社会条件优越

长期繁盛历史

居民住宅雅致

都市人口众多

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。

羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。

笛声悠扬在晴空飘荡,采菱的歌曲在夜间唱起,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都喜笑颜开。

千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。

千名骑兵簇拥着长官,乘醉赏听箫鼓声,吟唱观赏秀美的风光。

异日图将好景,归去凤池夸。

他日将杭州美景画出来,回朝后向人们夸耀。

里湖外湖与重叠起伏的山岭清秀美丽,有秋天的桂花遍地飘香,十里的荷花争奇斗艳。

词的下阕从哪些方面描写了杭州风貌?

下片

西湖湖山之美

重湖叠巘清嘉(水碧山青)

三秋桂子(山上)

十里荷花(水中)

百姓生活愉悦

羌管弄晴

菱歌泛夜

嬉嬉钓叟莲娃

长官生活休闲

千骑(仪仗队的气派、威风)

乘醉(宴酣之乐)

吟赏(山水之乐)

互文

下阕极力描写西湖美景以及百姓安居乐业的生活景象,歌颂了杭州山水的美丽风光和人民安定欢乐的生活。

孙何政绩显著

异日图将好景

归去凤池夸

一派太平、富庶、安定、祥和的都市生活景象

1、从地理位置上看

2、从历史传统上看

3、从自然景观上看

4、从市井面貌上看

5、从百姓生活上看

惊叹

赞美

艳羡

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

译文:丙申年冬至这天,我经过扬州。夜雪初晴,放眼望去,全是荠草和麦子。进入扬州,一片萧条,河水碧绿凄冷,天色渐晚,城中响起凄凉的号角。我内心悲凉,感慨于扬州城今昔的变化,于是自创了这支曲子。千岩老人认为这首词有《黍离》的悲凉意蕴。

扬州慢

两种怎样的情

淳熙丙申至日,余过维扬。

夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。

予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。

千岩老人以为有《黍离》之悲也。

写作时间

所见所闻

写作缘由

他人评价

用典:黍离之悲

彼黍离离①,彼稷之苗。行迈靡靡②,中心摇摇③。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

——《诗经·王风》节选

①离离:一行行排列的样子②靡(mǐ)靡:行步迟缓貌。③摇摇:心神不定的样子。

毛诗序:“《黍离》,闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也。”

黍离之悲是指对国家残破,今不如昔的哀叹,也指国破家亡之痛。出自于《诗经》"王风",历来被视为是悲悼故国的代表作。

思考《扬州慢》小序有何作用,交待了哪些内容。

淳熙丙申至日,余过维扬。 时 间 主 题 感 情

基 调

夜雪初霁,荠麦弥望。入其城则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。 所见所闻 对国家 昔盛今 衰的痛 惜伤感 之情

低

沉

悲

凉

予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。 写作缘由 千岩老人以为有《黍离》之悲也。 别人评价 小序:

1.交代写作的缘由和写作的背景。

2.明确地交代了这首词的写作时间、地点、原因、内容和主旨。

3.让读者更好地、更深入地了解词人写作此词时的心理情怀。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。

扬州自古是著名的都会,这里有著名游览胜地竹西亭,初到扬州,我解鞍下马稍作停留。

过春风十里,尽荠麦青青。

昔日繁华热闹的扬州路,如今长满了青青荠麦,一片荒凉。

自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

金兵侵略长江流域地区,洗劫扬州后,只留下残存的古树和废毁的池台,都不愿再谈论那残酷的战争。

渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

临近黄昏,凄清的号角声响起,回荡在这座凄凉残破的空城。

杜郎俊赏,算而今,重到须惊。

杜牧俊逸清赏,料想他现在再来的话也会感到震惊。

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

即使“豆蔻”词语精工,青楼美梦的诗意很好,也难抒写此刻深沉悲怆感情。

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。

二十四桥依然还在,桥下江水水波荡漾,月色凄冷,四周寂静无声。

念桥边红药,年年知为谁生。

想那桥边红色的芍药花年年花叶繁荣,可它们是为谁生长为谁开放呢?

扬 州

所见

荠麦青青

废池乔木

二十四桥

冷月无声

桥边红药

所闻

清角吹寒

今日

昔日

“空城”——破败荒凉

淮左名都

竹西佳处

春风十里

“名都”——繁华富丽

两座怎样的城

《望海潮》 《扬州慢》

都是写树,一个是 ,一个是 ;

都是写水,一个是 ,一个是 ;

都是写桥,一个是 ,一个是 ;

都是写花,一个是 ,一个是 ;

都是写声音,一个是 ,一个是 ;

都是写城市,一个是 的钱塘(杭州),

一个是 的扬州。

云树、烟柳

乔木

怒涛

寒水

画桥

桂子、荷花

二十四桥

红药

羌管、菱歌、箫鼓

清角、无声

繁华富庶

满目疮痍

任务三 赏析写作特色

学习活动:分析城市所处时代、写作手法及词人情感。

词作 时代 手法 情感

《望海潮》

《扬州慢》

写作背景

柳永一直不得志,便到处飘泊流浪,寻找晋升的途径,迫切希望得到他人的提拔。

柳永到杭州后,得知老朋友孙何正任两浙转运使,便去拜会孙何。无奈孙何的门禁甚严,柳永是一介布衣,无法见到。于是柳永写了这首词,请了当地一位著名的歌女,吩咐她说,如果孙何在宴会上请她唱歌,不要唱别的,就唱这首《望海潮·东南形胜》。孙何请柳永吃了一顿饭,就把他打发走了,也没有怎么提拔他。由这个故事来看,这首词是一首干谒词,目的是请求对方为自己举荐。

夸杭州

→夸地方官政绩

→希望得到地方长官召见和赏识

湖

十

西

传说金主完颜亮听了这首词后,对“三秋桂子,十里荷花”的江南美景十分倾慕,遂起“投鞭渡江”之意。

景

苏堤春晓

三潭印月

曲院风荷

平湖秋月

断桥残雪

柳浪闻莺

花港观鱼

雷峰夕照

双峰插云

南屏晚钟

写作背景

扬州自隋开运河后即成为南北运输要道,富商大贾,云集其内,歌楼舞榭,林立其间。

靖康之变后,北宋灭亡,宋王朝南渡,此后金人屡次南侵,与金隔淮相守,南宋朝廷苟安半壁,朝纲废弛。于是昔日繁华都会一变而为边城。绍兴三十一年 ,金人十万铁骑破扬州,大肆掳掠,“横尸二十里”,破坏极其惨重。

淳熙三年(1176)的冬至日,姜夔因路过扬州,目睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,悲叹今曰的荒凉,追忆昔曰的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔曰繁华的怀念和对今曰山河残破的哀思。

两种怎样的情

这两首词分别抒发了作者怎样的情感?

北 宋

《望海潮》

《扬州慢》

南 宋

兴盛——衰亡

两种怎样的情

“盛世之欢"与“黍离之悲”

《望海潮》描写了钱塘的富庶、壮美,《扬州慢》则描写了扬州的凄凉、衰败,两首词所展现的意境和情感形成鲜明对比。内容的差异其实与两人写作时的心境有关:《望海潮》为投赠之作,其目的是求得地方长官的召见和赏识,自然要展现杭州的治理有方和繁华富庶;《扬州慢》则为即景抒情之作,词人客游扬州时有感于这座历史名城的凋敝和荒凉,而自度此曲,旨在抒写“黍离之悲”。

怎样绘城抒情

读《望海潮》《扬州慢》 分析两首词在艺术手法运用方面有何异同?

《望海潮》:

善于铺叙。词选取最典型、最具表现力的景物,从最有特色的角度铺叙,一句一景,写景富有层次感,极力铺排,从不同的角度表现杭州的繁荣、美丽、富饶。

动静相衬。“云树绕堤沙”写出了树木环绕江堤的静态美,“怒涛卷霜雪”则写出钱塘江涌潮势极雄豪的动态美。“羌管弄晴,菱歌泛夜”,以动衬静;“嬉嬉钓叟莲娃”,垂钓的老翁怡然安闲,采莲的姑娘喧闹嬉戏,动静结合,描绘了一幅太平盛世下的百姓安乐图。

点染。上片总点繁华,再就城内、城外、市井的景物进行渲染。

清刘熙载《艺概 词曲概》:“词有点,有染”,“点染”本是国画术语。绘画时,有的地方点,有的地方染。延用为诗词艺术手法。

点染:即抽象评点与具体描写结合

点:抽象的抒情、评论(总写)

染:具体的景物描写(分述)

二者紧密相连,表达共同意境。在写景抒情诗中比较常见,一般用景物来染,用一句话,一个词来点出要抒发的感情。

铺叙一是指详细地叙述,二是指详细地描写。

柳永创新词的表现手法,“以赋入词”,大胆借用汉赋和六朝小赋的主要手法铺陈,在创作的大量慢词中恣意渲染,极大地丰富了词的内容。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

重湖叠 清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

铺叙

《氓》《孔雀东南飞》都有运用。

怎样绘城抒情

《扬州慢》:

对比手法。上阕用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里”来反衬今日“尽荠麦青青”的荒凉景象。下阕以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,来反衬今日的风流云散、对景难排和深情难赋;以昔时“二十四桥明月夜”的乐章,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景;用桥下“波心荡”的动,来映衬“冷月无声”的静。写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。深化词人昔盛今衰的痛楚。

虚实结合:将眼前的扬州与往昔的扬州有机融合在一起。一面描摹眼前“空城”景象,是明写和实写;一面想象杜牧重游故地的震惊,是暗写和虚写繁华之景。

怎样绘城抒情

《扬州慢》:

词中多处化用杜牧关于扬州的名句。用典。杜牧在扬州生活多年,写了许多关于扬州的诗,描写了当时繁荣的景象,社会影响很大。姜夔身处名都看到的却是满目疮痍的一座空城,自然联想到他。杜牧的诗让人想起昔日扬州的繁盛情景,而浩劫后的扬州却是如此萧条,寂寞冷清,两者形成了鲜明的对照,抚今思昔,有力地表达了作者对扬州昔盛今衰的感伤。

乐景衬哀情,那桥边的芍药花年年如期盛放,也很难有人有情思去欣赏它们的艳丽,以艳丽衬托了冷寂的环境。念桥边红药,年年知为谁生

任务三 赏析写作特色

学习活动:分析城市所处时代、写作手法及词人情感。

词作 时代 手法 情感

《望海潮》 北宋盛世 铺陈(以点带面、虚实相间、渲染烘托)、动静、视听、比喻、夸张、拟人 对杭州美景、繁华的喜爱、欣赏,想要求仕的心情

《扬州慢》 南宋 对比反衬、用典、虚实结合 对扬州昔盛今衰的沉痛,对南宋不思进取的讽刺

怎样绘城抒情

请同学们自主诵读两首诗词,选择你最喜欢的诗句加以赏析。

“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。”句中的“卷”改为“推”好不好,为什么?请简要分析。

不好。“霜雪”比喻浪花,“怒涛卷霜雪”表现了钱塘江潮来时波滚浪翻、排山倒海的气势,用“推”则显得比较平板,力度与气势均没有“卷”强,对浪花飞溅的情态描写也不如“卷”形象逼真。

②运用了比喻、夸张、拟人等多种修辞手法,极力刻画钱塘江雄伟壮丽之景。

③表达了作者对杭州美景的赞美与欣赏之情。

怎样绘城抒情

“重湖叠 清嘉,有三秋桂子,十里荷花。”

①对仗工整,气势宏大。“三秋桂子,十里荷花"这两句写得高度凝炼,工整地描写了不同季节的两种花,把西湖最美的特征概括出来,具有撼动人心的艺术力量。

②远近结合,层次分明。首先是远望湖山相连,再是近观桂子飘香,然后又把视线拉到远景,画面富有层次美。

③视嗅结合,具有强感染力。“三秋”意指桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花,逢到花期真可谓“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”了。(《灵隐寺》中写道:“桂子月中落,天香云外飘。”)

怎样绘城抒情

“羌管弄晴,菱歌泛夜”

两句为互文,即羌管弄晴、泛夜,菱歌泛夜、弄晴。“弄”使得吹笛人和采菱女的潇洒欢快之情陡增;“泛”说明人们是在湖中吹笛演唱,笛声歌声似乎随着湖水荡漾开来,轻盈愉悦之貌全出。

怎样绘城抒情

“过春风十里,尽荠麦青青。”

此处写作者“解鞍少驻初程”所见之景。

作者眼见的扬州如今空有“春风十里扬州路”的美丽旧名,却只剩荒草凄凄的凋败景象。

作者用典杜牧《赠别》中“春风十里扬州路,卷起珠帘总不如”,再一次强调扬州旧日繁华;又着眼当下,描摹如今战后扬州荒凉凋敝的景象,昔日盛名与今朝败景形成鲜明对比。

一盛一衰中引发作者无限唏嘘,为后文议论抒情蓄势。

怎样绘城抒情

“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。”

“自胡马窥江去后”交代“荠麦青青”景象由战火所致。以至于连园林荒废、草木荒芜之景都似在倾诉厌战之情。

作者巧用拟人手法,将废池、乔木人格化,连“废池乔木”都“犹厌言兵”,不难让人想到“木犹如此,人何以堪。”有知有情的人民对这战争的痛恨与诅咒,自然千百倍于“废池乔木”。

这样写,深刻地反映了人民对侵略战争的极端痛恨。

怎样绘城抒情

“渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”

“渐”字表明诗人伫立时间之久。

“清”渲染了凄清的气氛。

暮气苍茫,凄清的戍角在寒气中吹着,凄惨、冷落的气氛笼罩着劫后的空城。

“清角吹寒”已为名都沦落增添了悲凉的色彩,再用“空城”极写扬州惨遭破坏的现状,作者巧妙地寓情于景,在交融的情与景中饱含着对外敌入侵的控诉,对南宋偏安的不满,也展示出对国运多艰的哀婉。

怎样绘城抒情

“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。”

用典 引用了杜牧诗句:“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?”

对比 今夕对比,来反衬今日扬州的清冷空寂、凋败残荒

动静结合 波心荡,冷月无声。

移情于景(物) 作者不直接写内心凄苦悲凉之感,而是细致描摹夜色下旧物仍在却面目全非的扬州空城景象。

怎样绘城抒情

“念桥边红药,年年知为谁生?”

“红药”意象:红药,也称芍药。芍药作为一种意象最早见于《诗经》,古代男女交往,以芍药相赠表达结情之约或惜别之情。

魏晋南北朝时,文人将芍药喻作风情万种的美人,以至后人用"芍药笼烟"来形容美人的娇媚。

又因为芍药开于暮春时节,当它开始绽放时,百花已开始凋谢,有寂寞之情。因此芍药往往又成为落寞、凄凉之境的代表,令人感慨昔日美好时光不再。

课堂小结

今天我们学习了这两首词,由一个人一座城,两个人两座城,三个人两座城,到我们今天所生活的一座座城,都是记忆的叠加与书写。从这个层面上看,今天学习古诗词的意义,不再仅仅是了解那景那情那人,它还跟古今中外人们的认识联系紧密,与古今中外人类同呼吸共感知的状态相互印证。当我们努力用文字、用图像、用文化记忆来表现或阐释这座城市的前世与今生时,这座城市的精神,便得以生生不息地延续下去。

情境任务

随着旅游城市哈尔滨火出圈,人们纷纷化身旅游推荐官,为自己的城市接住这“泼天的富贵”。新康学子当仁不让,拿起笔,也为自己的家乡拉关注。

请你以填词的形式(词牌《望海潮》)为你的家乡写一段精彩文案。

作业

请你以填词的形式(词牌《望海潮》)为你的家乡写一段精彩文案。

望海潮·永济

晋南门户,三晋都会,蒲坂自古兴盛。鹳雀铁牛,普救万固,悠悠千载历史。杨树护黄河,河滩育莲藕,河水东流。摊卖扯面,店售饺子,竞美味。

伍姓中条清净,有春夏芦笋,万亩鱼塘。道情响晴,蒲剧动夜,嘻嘻农夫渔人。千人坐火车,乘醉赏蒲坂,赞叹烟霞。今日图将好景,传播世人夸。

江南自古多胜景,胜景令人流连,白居易最忆是杭州,“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,杜牧却偏爱扬州的“二十四桥明月夜”,李白亦念念不忘“烟花三月下扬州”,杭州、扬州,两座江南名城,为何如此令人魂牵梦绕,今天我们将跟随柳永和姜夔的脚步去一探究竟。

——《望海潮》《扬州慢》比较阅读

承平盛世与劫后孤城

学习目标

①通过朗读配乐,比较两词不同的节奏韵律、情感特点;

②鉴赏两词所写城市的特点、所用手法、使用意象、表达情感;

③加深对城市的认识与热爱,将对个人命运与国家命运的思考融入诗意的表达。

词,是为配合音乐而创作的歌辞。词初名曲、曲子、曲子词,简称 “ 词 ” ,又称作

乐府、诗余、长短句等。

在中国文学发展史上,宋词是继唐诗之后

的又一个诗歌高峰。宋词也是与汉赋、唐诗、

元曲、明清小说等相媲美的一种文学样式。

一、宋词简介

词发展到宋代,出现了百花争妍、千峰竞秀的盛况,可谓异军突起,华彩纷呈,具有强烈的艺术魅力。当然,宋词的辉煌发展是有着它本身特定的历史背景和社会条件的。

打开宋词新局面的是柳永,他在发展慢词形式的同时还扩大了词的题材范围,也丰富了词的表现方法。但是,北宋前期的词,不论是晏殊、欧阳修,还是柳永,都没有突破“词为艳科”的传统,词的风格一般也仍是柔弱无力。

(三)词的分类:

1.按长短规模分:

按长短

小令:58字以内

中调:59-90字

长调:91字以上(240)

按段落

单调、双调、三叠、四叠

一首词的两段分别称上、下片或上、下阕

2.按音乐性质分:词可分为令、引、慢、三台、序子、法曲、大曲、缠令、诸宫调九种。

3.按拍节分:常见有四种:令,也称小令,拍节较短的;引,以小令微而引长之的;近,以音调相近,从而引长的;慢,引而愈长的。

(四)词牌名

词牌,即词的格式,是填词时所用的曲调名。每一种词牌都有固定的“体式”和“调式”。所谓“篇有定句,句有定字,字有定声。”词总共有一千多个格式,人们不好将其分为第一式、第二式,所以就给他们分别起了一些名字,这些名字就是词牌。

如《卜算子·咏梅》、《沁园春·雪》

作者简介

柳永,(约987年—约1053年)北宋著名词人,婉约派创始人物。汉族,崇安(今福建武夷山)人,原名三变,字景庄,后改名永,字耆卿,排行第七,又称柳七。宋仁宗朝进士,官至屯田员外郎,故世称柳屯田。

其词多描绘城市风光和歌妓生活,尤长于抒写羁旅行役之情,创作慢词独多。铺叙刻画,情景交融,语言通俗,音律谐婉,在当时流传极其广泛,人称“凡有井水饮处,皆能歌柳词”,婉约派最具代表性的人物之一,对宋词的发展有重大影响。

作者简介

柳永屡试不中,遂一心填词,成为我国历史上第一个专业词人,第一位对宋词进行全面革新的词人,也是两宋词坛上创用词调最多的词人。大力创作慢词,将敷陈其事的赋法移植于词,同时充分运用俚词俗语,以适俗的意象、淋漓尽致的铺叙、平淡无华的白描等独特的艺术个性,对宋词的发展产生了深远影响。

婉约派

四大旗帜

闺语——李清照

情长—— 柳 永

别恨—— 晏 殊

愁宗—— 李 煜

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

作者简介

姜夔(1155—1221),字尧章,号白石道人,江西鄱阳人。布衣终生,以清客身份周游四方,常作达官贵人座上宾。擅长写词,善书法、精音乐、能自度曲。词多纪游、咏物、感叹身世飘零,亦有寄寓忧国伤时之作。词风“清空”,自成一体。

一生简历:

幼年丧父,四连落榜(1155年—1185)【0岁-30岁】

一生漂泊,寄人篱下(1185年—1202)【30岁-47岁】

失去依靠,孤独终老(1202年—1221年)【47岁-66岁】

柳永和姜夔都是深谙音律的词人,这两首词的词牌分别为二人首创,两首词也极富声韵之美。

方法指导:学生自读,关注词节奏和韵脚,体会词的感情基调。

阅读指导二:读韵律、基调

东南/形胜,三吴/都会,钱塘/自古/繁华。烟柳/画桥,风帘/翠幕,参差/十万/人家。云树/绕/堤沙,怒涛/卷/霜雪,天堑/无涯。市列/珠玑,户盈/罗绮,竞/豪奢。 重湖/叠?/清嘉,有/三秋/桂子,十里/荷花。羌管/弄晴,菱歌/泛夜,嬉嬉/钓叟/莲娃。千骑/拥/高牙,乘醉/听/箫鼓,吟赏/烟霞。异日/图将/好景,归去/凤池/夸。

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左/名都,竹西/佳处,解鞍/少驻/初程。过/春风十里,尽/荠麦青青。自/胡马/窥江/去后,废池/乔木,犹/厌言兵。渐/黄昏,清角/吹寒,都/在空城。

杜郎/俊赏,算而今,重到/须惊。纵/豆蔻/词工,青楼/梦好,难/赋深情。二十四桥/仍在,波心/荡,冷月/无声。念/桥边/红药,年年/知/为谁生?

望海潮

扬州慢

①《望海潮》中的“华、花、娃、夸”押“ua”韵,读起来欢快、激昂;

②《扬州慢》中的“程、青、兵、城、惊、情、声、生”押“ing、eng”韵,读起来低沉、压抑。

篇目 基调 韵脚 语速 语调

望海潮 喜 华、家、沙、涯、嘉、花、娃、霞、牙、夸 轻快适中 高昂

扬州慢 悲 程、青、兵、城、惊、情、声、生 缓慢得当 低沉

望 海 潮

跟随朗诵视频,再次感受词的感情基调

扬州慢

跟随朗诵视频,再次感受词的感情基调

任务二 赏析城市景色

学习活动:赏析两词描写的城市景色,使用意象,并概括特点。

词作 城市 意象 意象特点 意境特点

《望海潮》 杭州 城市风光

自然美景 士庶生活 《扬州慢》 扬州 昔日

今日

任务二 赏析城市景色

学习活动:赏析两词描写的城市景色,使用意象,并概括特点。

词作 城市 意象 意象特点 意境特点

《望海潮》 杭州 城市风光 画桥、风帘、翠幕、人家、珠玑、罗绮 富庶雅致 繁华壮美

自然美景 烟柳、云树、堤沙、怒涛、霜雪、重湖、叠巘、桂子、荷花 壮阔清丽 士庶生活 羌管、菱歌、钓叟、莲娃、萧鼓 欢乐祥和 《扬州慢》 扬州 昔日 名都、佳处、春风十里、二十四桥 热闹繁华 凄清冷寂

今日 荠麦、废池、乔木、清角、二十四桥、冷月 萧条清冷 两座怎样的城

请同学们再次诵读两首词,思考:

1.分别用词中的一个词概括杭州城和扬州城的特点;

2.试用散文化语言描绘全词意思。

两座怎样的城

《望海潮》:“繁华”东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

第一部分:杭州美丽和繁华。第二部分:西湖美景和杭州人民和平宁静的生活景象。

《扬州慢》:“空城”渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

上片全写眼前实景,写出劫后扬州长期以来的萧条景象。

下片怀古伤今,抒发了诗人的“《黍离》之悲”。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。

钱塘地处东南,地理形势优越,是三吴地区的都市,自古以来就十分繁华。

烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

如烟的柳树、彩绘的桥梁,挡风的帘子、翠绿的帷幕,房屋高高低低,约有十万人家。

云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。

茂密如云的林木环绕着沙堤,波涛汹涌像卷起的霜雪,广阔无边的钱塘江是天然的壕沟。

市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

市场上陈列着各种奇珍异宝,家庭里到处都是绫罗绸缎,争比奢华富贵。

内容梳理

上阕从哪些方面表现了杭州的形胜与繁华?

上片

东南形胜

云树绕堤沙

怒涛卷霜雪

天堑无涯

三吴都会

烟柳画桥

风帘翠幕

参差十万人家

钱塘自古繁华

市列珠玑

户盈罗绮

竞豪奢

繁华富有奢侈

街巷河桥美丽

美景气势非凡

总写

分写

特点

上阙采用了“总——分”式结构,就杭州各个方面进行了细致入微的描写和刻画,再现了杭州的繁华与美丽。

两座怎样的城 《望海潮》

地理位置重要

社会条件优越

长期繁盛历史

居民住宅雅致

都市人口众多

重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花。

羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。

笛声悠扬在晴空飘荡,采菱的歌曲在夜间唱起,钓鱼的老翁、采莲的姑娘都喜笑颜开。

千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。

千名骑兵簇拥着长官,乘醉赏听箫鼓声,吟唱观赏秀美的风光。

异日图将好景,归去凤池夸。

他日将杭州美景画出来,回朝后向人们夸耀。

里湖外湖与重叠起伏的山岭清秀美丽,有秋天的桂花遍地飘香,十里的荷花争奇斗艳。

词的下阕从哪些方面描写了杭州风貌?

下片

西湖湖山之美

重湖叠巘清嘉(水碧山青)

三秋桂子(山上)

十里荷花(水中)

百姓生活愉悦

羌管弄晴

菱歌泛夜

嬉嬉钓叟莲娃

长官生活休闲

千骑(仪仗队的气派、威风)

乘醉(宴酣之乐)

吟赏(山水之乐)

互文

下阕极力描写西湖美景以及百姓安居乐业的生活景象,歌颂了杭州山水的美丽风光和人民安定欢乐的生活。

孙何政绩显著

异日图将好景

归去凤池夸

一派太平、富庶、安定、祥和的都市生活景象

1、从地理位置上看

2、从历史传统上看

3、从自然景观上看

4、从市井面貌上看

5、从百姓生活上看

惊叹

赞美

艳羡

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

译文:丙申年冬至这天,我经过扬州。夜雪初晴,放眼望去,全是荠草和麦子。进入扬州,一片萧条,河水碧绿凄冷,天色渐晚,城中响起凄凉的号角。我内心悲凉,感慨于扬州城今昔的变化,于是自创了这支曲子。千岩老人认为这首词有《黍离》的悲凉意蕴。

扬州慢

两种怎样的情

淳熙丙申至日,余过维扬。

夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。

予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。

千岩老人以为有《黍离》之悲也。

写作时间

所见所闻

写作缘由

他人评价

用典:黍离之悲

彼黍离离①,彼稷之苗。行迈靡靡②,中心摇摇③。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

——《诗经·王风》节选

①离离:一行行排列的样子②靡(mǐ)靡:行步迟缓貌。③摇摇:心神不定的样子。

毛诗序:“《黍离》,闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也。”

黍离之悲是指对国家残破,今不如昔的哀叹,也指国破家亡之痛。出自于《诗经》"王风",历来被视为是悲悼故国的代表作。

思考《扬州慢》小序有何作用,交待了哪些内容。

淳熙丙申至日,余过维扬。 时 间 主 题 感 情

基 调

夜雪初霁,荠麦弥望。入其城则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。 所见所闻 对国家 昔盛今 衰的痛 惜伤感 之情

低

沉

悲

凉

予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。 写作缘由 千岩老人以为有《黍离》之悲也。 别人评价 小序:

1.交代写作的缘由和写作的背景。

2.明确地交代了这首词的写作时间、地点、原因、内容和主旨。

3.让读者更好地、更深入地了解词人写作此词时的心理情怀。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。

扬州自古是著名的都会,这里有著名游览胜地竹西亭,初到扬州,我解鞍下马稍作停留。

过春风十里,尽荠麦青青。

昔日繁华热闹的扬州路,如今长满了青青荠麦,一片荒凉。

自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。

金兵侵略长江流域地区,洗劫扬州后,只留下残存的古树和废毁的池台,都不愿再谈论那残酷的战争。

渐黄昏,清角吹寒,都在空城。

临近黄昏,凄清的号角声响起,回荡在这座凄凉残破的空城。

杜郎俊赏,算而今,重到须惊。

杜牧俊逸清赏,料想他现在再来的话也会感到震惊。

纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。

即使“豆蔻”词语精工,青楼美梦的诗意很好,也难抒写此刻深沉悲怆感情。

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。

二十四桥依然还在,桥下江水水波荡漾,月色凄冷,四周寂静无声。

念桥边红药,年年知为谁生。

想那桥边红色的芍药花年年花叶繁荣,可它们是为谁生长为谁开放呢?

扬 州

所见

荠麦青青

废池乔木

二十四桥

冷月无声

桥边红药

所闻

清角吹寒

今日

昔日

“空城”——破败荒凉

淮左名都

竹西佳处

春风十里

“名都”——繁华富丽

两座怎样的城

《望海潮》 《扬州慢》

都是写树,一个是 ,一个是 ;

都是写水,一个是 ,一个是 ;

都是写桥,一个是 ,一个是 ;

都是写花,一个是 ,一个是 ;

都是写声音,一个是 ,一个是 ;

都是写城市,一个是 的钱塘(杭州),

一个是 的扬州。

云树、烟柳

乔木

怒涛

寒水

画桥

桂子、荷花

二十四桥

红药

羌管、菱歌、箫鼓

清角、无声

繁华富庶

满目疮痍

任务三 赏析写作特色

学习活动:分析城市所处时代、写作手法及词人情感。

词作 时代 手法 情感

《望海潮》

《扬州慢》

写作背景

柳永一直不得志,便到处飘泊流浪,寻找晋升的途径,迫切希望得到他人的提拔。

柳永到杭州后,得知老朋友孙何正任两浙转运使,便去拜会孙何。无奈孙何的门禁甚严,柳永是一介布衣,无法见到。于是柳永写了这首词,请了当地一位著名的歌女,吩咐她说,如果孙何在宴会上请她唱歌,不要唱别的,就唱这首《望海潮·东南形胜》。孙何请柳永吃了一顿饭,就把他打发走了,也没有怎么提拔他。由这个故事来看,这首词是一首干谒词,目的是请求对方为自己举荐。

夸杭州

→夸地方官政绩

→希望得到地方长官召见和赏识

湖

十

西

传说金主完颜亮听了这首词后,对“三秋桂子,十里荷花”的江南美景十分倾慕,遂起“投鞭渡江”之意。

景

苏堤春晓

三潭印月

曲院风荷

平湖秋月

断桥残雪

柳浪闻莺

花港观鱼

雷峰夕照

双峰插云

南屏晚钟

写作背景

扬州自隋开运河后即成为南北运输要道,富商大贾,云集其内,歌楼舞榭,林立其间。

靖康之变后,北宋灭亡,宋王朝南渡,此后金人屡次南侵,与金隔淮相守,南宋朝廷苟安半壁,朝纲废弛。于是昔日繁华都会一变而为边城。绍兴三十一年 ,金人十万铁骑破扬州,大肆掳掠,“横尸二十里”,破坏极其惨重。

淳熙三年(1176)的冬至日,姜夔因路过扬州,目睹了战争洗劫后扬州的萧条景象,抚今追昔,悲叹今曰的荒凉,追忆昔曰的繁华,发为吟咏,以寄托对扬州昔曰繁华的怀念和对今曰山河残破的哀思。

两种怎样的情

这两首词分别抒发了作者怎样的情感?

北 宋

《望海潮》

《扬州慢》

南 宋

兴盛——衰亡

两种怎样的情

“盛世之欢"与“黍离之悲”

《望海潮》描写了钱塘的富庶、壮美,《扬州慢》则描写了扬州的凄凉、衰败,两首词所展现的意境和情感形成鲜明对比。内容的差异其实与两人写作时的心境有关:《望海潮》为投赠之作,其目的是求得地方长官的召见和赏识,自然要展现杭州的治理有方和繁华富庶;《扬州慢》则为即景抒情之作,词人客游扬州时有感于这座历史名城的凋敝和荒凉,而自度此曲,旨在抒写“黍离之悲”。

怎样绘城抒情

读《望海潮》《扬州慢》 分析两首词在艺术手法运用方面有何异同?

《望海潮》:

善于铺叙。词选取最典型、最具表现力的景物,从最有特色的角度铺叙,一句一景,写景富有层次感,极力铺排,从不同的角度表现杭州的繁荣、美丽、富饶。

动静相衬。“云树绕堤沙”写出了树木环绕江堤的静态美,“怒涛卷霜雪”则写出钱塘江涌潮势极雄豪的动态美。“羌管弄晴,菱歌泛夜”,以动衬静;“嬉嬉钓叟莲娃”,垂钓的老翁怡然安闲,采莲的姑娘喧闹嬉戏,动静结合,描绘了一幅太平盛世下的百姓安乐图。

点染。上片总点繁华,再就城内、城外、市井的景物进行渲染。

清刘熙载《艺概 词曲概》:“词有点,有染”,“点染”本是国画术语。绘画时,有的地方点,有的地方染。延用为诗词艺术手法。

点染:即抽象评点与具体描写结合

点:抽象的抒情、评论(总写)

染:具体的景物描写(分述)

二者紧密相连,表达共同意境。在写景抒情诗中比较常见,一般用景物来染,用一句话,一个词来点出要抒发的感情。

铺叙一是指详细地叙述,二是指详细地描写。

柳永创新词的表现手法,“以赋入词”,大胆借用汉赋和六朝小赋的主要手法铺陈,在创作的大量慢词中恣意渲染,极大地丰富了词的内容。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

重湖叠 清嘉,有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

铺叙

《氓》《孔雀东南飞》都有运用。

怎样绘城抒情

《扬州慢》:

对比手法。上阕用昔日的“名都”来反衬今日的“空城”,以昔日的“春风十里”来反衬今日“尽荠麦青青”的荒凉景象。下阕以昔日的“杜郎俊赏”“豆蔻词工”“青楼梦好”等风月繁华,来反衬今日的风流云散、对景难排和深情难赋;以昔时“二十四桥明月夜”的乐章,反衬今日“波心荡,冷月无声”的哀景;用桥下“波心荡”的动,来映衬“冷月无声”的静。写昔日的繁华,正是为了表现今日之萧条。深化词人昔盛今衰的痛楚。

虚实结合:将眼前的扬州与往昔的扬州有机融合在一起。一面描摹眼前“空城”景象,是明写和实写;一面想象杜牧重游故地的震惊,是暗写和虚写繁华之景。

怎样绘城抒情

《扬州慢》:

词中多处化用杜牧关于扬州的名句。用典。杜牧在扬州生活多年,写了许多关于扬州的诗,描写了当时繁荣的景象,社会影响很大。姜夔身处名都看到的却是满目疮痍的一座空城,自然联想到他。杜牧的诗让人想起昔日扬州的繁盛情景,而浩劫后的扬州却是如此萧条,寂寞冷清,两者形成了鲜明的对照,抚今思昔,有力地表达了作者对扬州昔盛今衰的感伤。

乐景衬哀情,那桥边的芍药花年年如期盛放,也很难有人有情思去欣赏它们的艳丽,以艳丽衬托了冷寂的环境。念桥边红药,年年知为谁生

任务三 赏析写作特色

学习活动:分析城市所处时代、写作手法及词人情感。

词作 时代 手法 情感

《望海潮》 北宋盛世 铺陈(以点带面、虚实相间、渲染烘托)、动静、视听、比喻、夸张、拟人 对杭州美景、繁华的喜爱、欣赏,想要求仕的心情

《扬州慢》 南宋 对比反衬、用典、虚实结合 对扬州昔盛今衰的沉痛,对南宋不思进取的讽刺

怎样绘城抒情

请同学们自主诵读两首诗词,选择你最喜欢的诗句加以赏析。

“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。”句中的“卷”改为“推”好不好,为什么?请简要分析。

不好。“霜雪”比喻浪花,“怒涛卷霜雪”表现了钱塘江潮来时波滚浪翻、排山倒海的气势,用“推”则显得比较平板,力度与气势均没有“卷”强,对浪花飞溅的情态描写也不如“卷”形象逼真。

②运用了比喻、夸张、拟人等多种修辞手法,极力刻画钱塘江雄伟壮丽之景。

③表达了作者对杭州美景的赞美与欣赏之情。

怎样绘城抒情

“重湖叠 清嘉,有三秋桂子,十里荷花。”

①对仗工整,气势宏大。“三秋桂子,十里荷花"这两句写得高度凝炼,工整地描写了不同季节的两种花,把西湖最美的特征概括出来,具有撼动人心的艺术力量。

②远近结合,层次分明。首先是远望湖山相连,再是近观桂子飘香,然后又把视线拉到远景,画面富有层次美。

③视嗅结合,具有强感染力。“三秋”意指桂花花期长,馥郁芬芳,长久不散;“十里”是说湖中广植荷花,逢到花期真可谓“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”了。(《灵隐寺》中写道:“桂子月中落,天香云外飘。”)

怎样绘城抒情

“羌管弄晴,菱歌泛夜”

两句为互文,即羌管弄晴、泛夜,菱歌泛夜、弄晴。“弄”使得吹笛人和采菱女的潇洒欢快之情陡增;“泛”说明人们是在湖中吹笛演唱,笛声歌声似乎随着湖水荡漾开来,轻盈愉悦之貌全出。

怎样绘城抒情

“过春风十里,尽荠麦青青。”

此处写作者“解鞍少驻初程”所见之景。

作者眼见的扬州如今空有“春风十里扬州路”的美丽旧名,却只剩荒草凄凄的凋败景象。

作者用典杜牧《赠别》中“春风十里扬州路,卷起珠帘总不如”,再一次强调扬州旧日繁华;又着眼当下,描摹如今战后扬州荒凉凋敝的景象,昔日盛名与今朝败景形成鲜明对比。

一盛一衰中引发作者无限唏嘘,为后文议论抒情蓄势。

怎样绘城抒情

“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。”

“自胡马窥江去后”交代“荠麦青青”景象由战火所致。以至于连园林荒废、草木荒芜之景都似在倾诉厌战之情。

作者巧用拟人手法,将废池、乔木人格化,连“废池乔木”都“犹厌言兵”,不难让人想到“木犹如此,人何以堪。”有知有情的人民对这战争的痛恨与诅咒,自然千百倍于“废池乔木”。

这样写,深刻地反映了人民对侵略战争的极端痛恨。

怎样绘城抒情

“渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”

“渐”字表明诗人伫立时间之久。

“清”渲染了凄清的气氛。

暮气苍茫,凄清的戍角在寒气中吹着,凄惨、冷落的气氛笼罩着劫后的空城。

“清角吹寒”已为名都沦落增添了悲凉的色彩,再用“空城”极写扬州惨遭破坏的现状,作者巧妙地寓情于景,在交融的情与景中饱含着对外敌入侵的控诉,对南宋偏安的不满,也展示出对国运多艰的哀婉。

怎样绘城抒情

“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。”

用典 引用了杜牧诗句:“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?”

对比 今夕对比,来反衬今日扬州的清冷空寂、凋败残荒

动静结合 波心荡,冷月无声。

移情于景(物) 作者不直接写内心凄苦悲凉之感,而是细致描摹夜色下旧物仍在却面目全非的扬州空城景象。

怎样绘城抒情

“念桥边红药,年年知为谁生?”

“红药”意象:红药,也称芍药。芍药作为一种意象最早见于《诗经》,古代男女交往,以芍药相赠表达结情之约或惜别之情。

魏晋南北朝时,文人将芍药喻作风情万种的美人,以至后人用"芍药笼烟"来形容美人的娇媚。

又因为芍药开于暮春时节,当它开始绽放时,百花已开始凋谢,有寂寞之情。因此芍药往往又成为落寞、凄凉之境的代表,令人感慨昔日美好时光不再。

课堂小结

今天我们学习了这两首词,由一个人一座城,两个人两座城,三个人两座城,到我们今天所生活的一座座城,都是记忆的叠加与书写。从这个层面上看,今天学习古诗词的意义,不再仅仅是了解那景那情那人,它还跟古今中外人们的认识联系紧密,与古今中外人类同呼吸共感知的状态相互印证。当我们努力用文字、用图像、用文化记忆来表现或阐释这座城市的前世与今生时,这座城市的精神,便得以生生不息地延续下去。

情境任务

随着旅游城市哈尔滨火出圈,人们纷纷化身旅游推荐官,为自己的城市接住这“泼天的富贵”。新康学子当仁不让,拿起笔,也为自己的家乡拉关注。

请你以填词的形式(词牌《望海潮》)为你的家乡写一段精彩文案。

作业

请你以填词的形式(词牌《望海潮》)为你的家乡写一段精彩文案。

望海潮·永济

晋南门户,三晋都会,蒲坂自古兴盛。鹳雀铁牛,普救万固,悠悠千载历史。杨树护黄河,河滩育莲藕,河水东流。摊卖扯面,店售饺子,竞美味。

伍姓中条清净,有春夏芦笋,万亩鱼塘。道情响晴,蒲剧动夜,嘻嘻农夫渔人。千人坐火车,乘醉赏蒲坂,赞叹烟霞。今日图将好景,传播世人夸。