选择性必修下册5.1《阿Q正传(节选)》课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修下册5.1《阿Q正传(节选)》课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 14:11:39 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

阿Q正传

鲁 迅

政论文

课前导入

某报刊上有这么一则外国笑话:

说一个人在路上丢了钱会怎么表现。美国人会兴师动众地报警,英国人会满不在乎继续赶路,德国人会在原地仔细寻找再寻找,日本人会马上回家面壁思过而耿耿于怀。

中国人呢?

他(她)会说:谁捡着钱只能买药去。

这正印证了电影《阿Q正传》末尾说的那句话——“阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不绝。”

迅

鲁

《阿Q正传》是鲁迅创作的中篇小说,创作于1921年12月,最初发表于北京《晨报副刊》,后收入小说集《呐喊》。

该小说创作于1921年底,共分9章。

小说以辛亥革命前后的中国农村为背景,描写了未庄流浪雇农阿Q,虽然干起活来“真能做”,但却一无所有,甚至连名姓都被人遗忘的故事。

贰

初读课文,把握脉络

任务探究

1、分析阿Q的人物形象特点。

2、挖掘阿Q性格形成的根源。

3、探究阿Q人物的现实意义。

名人:阿Q

姓名:

出身:

职业:

外貌:

嗜好:

名言:

无姓无名

无行状无籍贯

无固定职业、雇农

“瘦伶仃”、“赤膊” “头上有癞疮疤”

打人、骂人、赌博、耍流氓等

“你算是什么东西!” “儿子打老子”

六无:无姓无名无籍贯无行状无家无固定职业。

1.阿Q是个什么样的人?

阿

品

Q

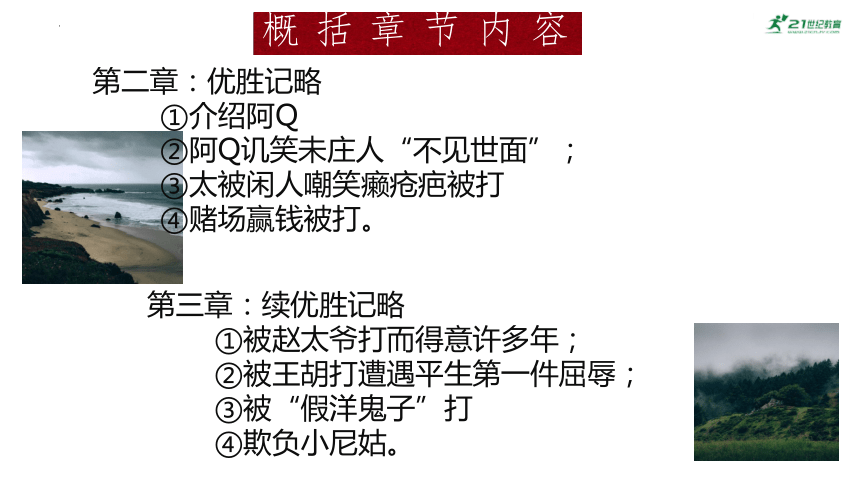

第二章:优胜记略

①介绍阿Q

②阿Q讥笑未庄人“不见世面”;

③太被闲人嘲笑癞疮疤被打

④赌场赢钱被打。

概括章节内容

第三章:续优胜记略

①被赵太爷打而得意许多年;

②被王胡打遭遇平生第一件屈辱;

③被“假洋鬼子”打

④欺负小尼姑。

阿Q形象分析 事迹、事件 行为表现 性格特点

鄙薄未庄人

言语自大

“自尊”、自负

被闲人嘲笑癞疮疤、被打

自认“虫豸”

自轻自贱

赌钱被乱中抢钱

忽忽不乐、连打自己两个嘴巴

心满意足、得胜躺下

自我安慰、懦弱

与王胡发生冲突

奚落王胡反被打、提出“君子动口不动手”、无可适从

懦弱、自欺欺人

被“假洋鬼子”用黄漆棍打

抽紧筋骨、耸了肩膀等候着

怯懦

对小尼姑动手动脚

伸手摸尼姑新剃的头皮、在酒店人的起哄下再用力一拧才放手

哗众取宠

欺软怕硬

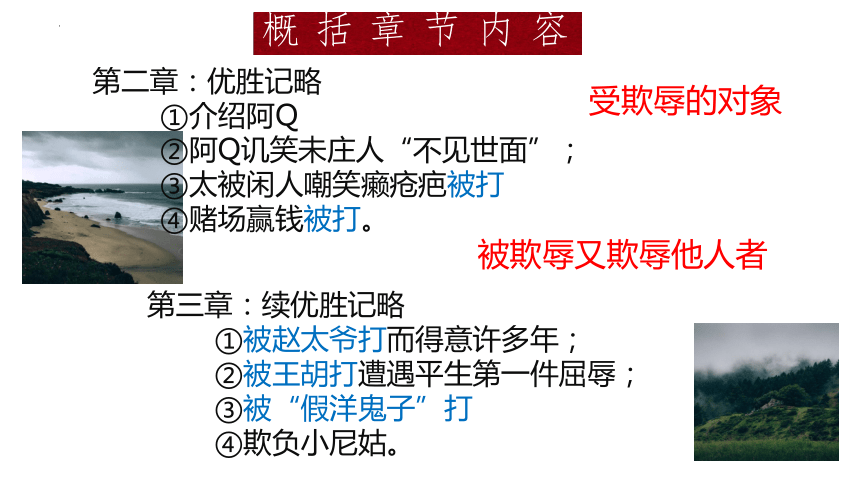

第二章:优胜记略

①介绍阿Q

②阿Q讥笑未庄人“不见世面”;

③太被闲人嘲笑癞疮疤被打

④赌场赢钱被打。

概括章节内容

第三章:续优胜记略

①被赵太爷打而得意许多年;

②被王胡打遭遇平生第一件屈辱;

③被“假洋鬼子”打

④欺负小尼姑。

受欺辱的对象

被欺辱又欺辱他人者

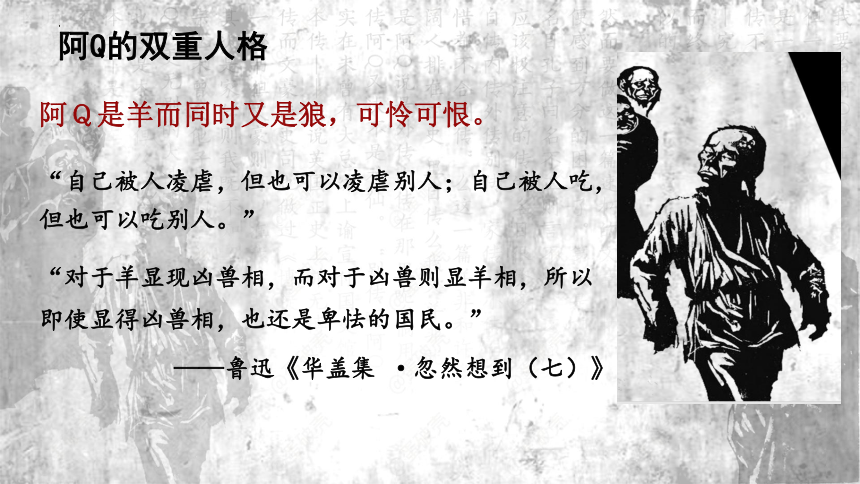

阿Q的双重人格

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

探究文本主旨

旁人眼中的阿Q、阿Q眼中的旁人

提问:小说节选中出现了如下这些人物或人群:阿Q、未庄居民(包括闲人)、城里人、王胡、假洋鬼子、小尼姑、赵太爷。

1.如果你是一位普通的未庄闲人,请你按照地

位由高到低,给这些人排序,并给出理由。

探究文本主旨

阿Q的应对

他人的行为 阿Q的应对

闲人揪阿Q辫子,碰头

闲人先让阿Q承认自己是虫豸,再打

闲人抢阿Q的钱

王胡打阿Q

假洋鬼子打阿Q

我总算被儿子打了

第一个能自轻自贱,状元也是第一个

打了自己就好像自己打了别个

皇帝停了考,赵家减了威风,他被小觑了

因完结而轻松,忘却了

尼姑走来了

赵太爷打阿Q

吐唾沫,摸头,语言调戏

尽情欺辱

精神胜利法

实 质:在遇到失败或处于不利的现实情况下,用自我安慰等手段来获取精神上的优胜,掩盖实质上的失败。

什么样的人才会使用精神胜利法呢?

前提是你必须身份卑微、经常尝到屈辱、有着经常失败的事实,却愚昧麻木、不觉悟,加上受封建思想的毒害,心理只有尊卑观念,而分不清敌与我,混淆了是与非。然后你才会使用精神胜利法来进行自我解脱,也就是说精神胜利法是弱者的逻辑。而这也就是阿Q后来走上“革命”道路却成了替死鬼白白送掉性命的原因。

那是赵太爷的儿子进了秀才的时候,锣声镗镗的报到村里来,阿Q正喝了两碗黄酒,便手舞足蹈的说,这于他也很光采,因为他和赵太爷原来是本家,细细的排起来他还比秀才长三辈呢。赵太爷跳过去,给了他一个嘴巴:“你怎么会姓赵!——你那里配姓赵!”阿Q并没有抗辩他确凿姓赵,只用手摸着左颊,和地保退出去了。外面又被地保训斥了一番,谢了地保两百文酒钱。

追问:为什么阿Q被赵太爷打了,他乖乖退出去?

阿Q的应对

他人的行为 阿Q的应对

闲人揪阿Q辫子,碰头

闲人先让阿Q承认自己是虫豸,再打

闲人抢阿Q的钱

王胡打阿Q

假洋鬼子打阿Q

我总算被儿子打了

第一个能自轻自贱,状元也是第一个

打了自己就好像自己打了别个

皇帝停了考,赵家减了威风,他被小觑了

因完结而轻松,忘却了

尼姑走来了

赵太爷打阿Q

吐唾沫,摸头,语言调戏

乖乖退出去

尽情欺辱

甘于被欺

精神胜利法

3.病因诊断,根据生活环境,探讨来访者性格成因。

分析故事环境

(1)都说一方水土养育一方人,卑怯狡猾、自轻自贱、欺软怕硬的阿Q生活的未庄又是什么样的呢?

未庄世情 世情 表现

人情淡薄、虚伪

多贪慕权势、欺软怕硬、势利

人们冷漠、自私、麻木

老头子颂扬“阿Q真能做”时,阿Q正懒洋洋瘦伶仃地在他面前,别人也说不清这话是真心还是讥笑。

赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬,除有钱之外,就因为都是文童的爹。

阿Q欺负小尼姑时,酒店里的闲人大多是看客,一起哄笑,丝毫没有帮助的意思;阿Q也在众人的欢笑中欺负得更加有力。

未庄世情 世情 表现

人们虚情假意、封建思想浓厚

为利益不择手段

小结:未庄是一个封建思想浓厚、世情冷漠的农村小镇,人们多贪慕权势、欺软怕硬、冷漠自私、麻木不仁。

阿Q在赌场中赢得钱财之后,赌场中发生了打架事件,阿Q的钱财在混乱中被抢劫一空。

钱太爷的大儿子跑去东洋回来后,辫子不见了,他的母亲大哭了十几场、老婆跳了三回井,后来他的母亲到处说“这辫子是被坏人灌醉了酒剪去的。本来是可以做大官,现在只好等留长再说了。”

3.病因诊断,根据生活环境,探讨来访者性格成因。

分析故事环境

(1)愚昧麻木的社会环境:在未庄,赵太爷之流掌握了绝对的话语权,甚至可以决定人的姓氏,普通群众和下层穷苦百姓饱受封建礼教思想毒害,饱受欺凌而又互相争斗。

(2)闭塞保守的地理环境:未庄是一个面积不大离城市较远的小村庄,这里的人长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大;

(3)统治阶级的残酷统治:贫苦农民长期政治上受压迫,经济上受剥削,精神上受毒害,人格上受侮辱。旧中国半封建半殖民地社会,是阿Q性格和悲剧产生的土壤。

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

(1)鲁迅在小说中,批判的只是阿Q吗?

(2)鲁迅在小说中,对阿Q只是批判吗?

探究文本主旨

背

景

鲁迅为什么要创作《阿Q正传》?

意图有两点:

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,

让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,

批判它的妥协性和不彻底性。

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

探究文本主旨

阿Q超越时代、民族的意义和价值

我读这篇小说的时候,总觉得阿Q这人很是面熟,是呵,他是中国人品性的结晶呀。

——茅盾

我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具,似乎这也是人类的普通弱点的种。——茅盾

我们民族中的每一个分子,都把自身检验一下,看你还带有阿Q灵魂原子没有.....一定要勇于正视我们自身的缺点和毛病,一定要洗涤我们的灵魂。

——张天翼

阿Q不仅是中国的,也是世界的。

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

(1)鲁迅在小说中,批判的只是阿Q吗?

(2)鲁迅在小说中,对阿Q只是批判吗?

探究文本主旨

《阿Q正传》通过塑造阿Q形象,批判了国民性弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

文章小结

发散思维,拓展延伸

叁

◎积极性:“精神胜利法”是处于无奈之中的“人”的一种几乎是无可非议的选择,精神胜利法可以缓解人们精神上的压力,保持自我内心的平衡。

如何看待“精神胜利法”?

探究讨论:你怎么看待阿Q的“精神胜利法”?

精神胜利法≠乐观精神

弃其糟粕、辩证看待

新阿Q主义

我没钱,说明我不是守财奴!

我没车,说明我不需要考虑买车库!

我不是老板,说明我不怕职工倒炒我的鱿鱼!

我不是领导,说明我不用担心忙得开会找替身!

我没去国外旅游,是因为我怕被恐怖组织抓去做人质!

我没去开神七,是因为领导不准我请假去考飞船驾照!

◎消极性:但这种调节应该是适度的,阿Q的精神胜利法是被动适应方式,即“在无法改变自身实际社会地位的时候,以被动忍耐的方式适应被压迫、被蹂躏的悲惨处境”。偶一为之,并不可怕;陷在其中而不能自拔,忘却了实际的战斗,甚至构成一个人的行为方式和本质属性,则只能驱人走向毁灭之途。

◎正确做法:对于失败,我们不能苟且,不能容忍,应该作出抗争,以求得实际的胜利。

如何看待“精神胜利法”?

课堂练习

1.下列说法错误的一项是( )

A.《阿Q正传》是鲁迅最著名的一篇小说,也是世界文学宝库中的一颗明珠。1921年12月至1922年2月,分章连载在《晨报》副刊上,当时署名巴人。

B.作者在小说中无情地鞭挞和辛辣嘲讽了赵太爷、赵秀才、假洋鬼子之流;对阿Q则寄予同情,但也讽刺他的不觉悟,“哀其不幸,怒其不争”。

C.小说借故事情节,刻画典型环境下的典型人物。这篇小说的典型环境就是在未庄这个闭塞、落后的农村。

D.本文反映了封建统治所造成的国民的愚昧,深刻揭露封建势力凶残狡猾的反动本质,批判了资产阶级旧民主主义革命的妥协性和不彻底性。

C

2. 阿Q的精神胜利法说明了( )

A.国民的劣根性

B.群众的麻木性

C.作者的局限性

D.故事的虚构性

A

3.鲁迅塑造阿Q这个形象的意图是:( )

A.哀怜阿Q革命不成,反而被挂着革命党牌子的政客送上刑场的悲惨遭遇。

B.说明中国人如此愚昧落后,实在没什么希望。

C.批判辛亥革命的妥协性、不彻底性,脱离群众。

D.要画出这样国民的魂灵来,是想暴露国民的弱点的,以引起疗救的注意。

C D

结束

阿Q正传

鲁 迅

政论文

课前导入

某报刊上有这么一则外国笑话:

说一个人在路上丢了钱会怎么表现。美国人会兴师动众地报警,英国人会满不在乎继续赶路,德国人会在原地仔细寻找再寻找,日本人会马上回家面壁思过而耿耿于怀。

中国人呢?

他(她)会说:谁捡着钱只能买药去。

这正印证了电影《阿Q正传》末尾说的那句话——“阿Q还是有后代的,而且子孙繁多,至今不绝。”

迅

鲁

《阿Q正传》是鲁迅创作的中篇小说,创作于1921年12月,最初发表于北京《晨报副刊》,后收入小说集《呐喊》。

该小说创作于1921年底,共分9章。

小说以辛亥革命前后的中国农村为背景,描写了未庄流浪雇农阿Q,虽然干起活来“真能做”,但却一无所有,甚至连名姓都被人遗忘的故事。

贰

初读课文,把握脉络

任务探究

1、分析阿Q的人物形象特点。

2、挖掘阿Q性格形成的根源。

3、探究阿Q人物的现实意义。

名人:阿Q

姓名:

出身:

职业:

外貌:

嗜好:

名言:

无姓无名

无行状无籍贯

无固定职业、雇农

“瘦伶仃”、“赤膊” “头上有癞疮疤”

打人、骂人、赌博、耍流氓等

“你算是什么东西!” “儿子打老子”

六无:无姓无名无籍贯无行状无家无固定职业。

1.阿Q是个什么样的人?

阿

品

Q

第二章:优胜记略

①介绍阿Q

②阿Q讥笑未庄人“不见世面”;

③太被闲人嘲笑癞疮疤被打

④赌场赢钱被打。

概括章节内容

第三章:续优胜记略

①被赵太爷打而得意许多年;

②被王胡打遭遇平生第一件屈辱;

③被“假洋鬼子”打

④欺负小尼姑。

阿Q形象分析 事迹、事件 行为表现 性格特点

鄙薄未庄人

言语自大

“自尊”、自负

被闲人嘲笑癞疮疤、被打

自认“虫豸”

自轻自贱

赌钱被乱中抢钱

忽忽不乐、连打自己两个嘴巴

心满意足、得胜躺下

自我安慰、懦弱

与王胡发生冲突

奚落王胡反被打、提出“君子动口不动手”、无可适从

懦弱、自欺欺人

被“假洋鬼子”用黄漆棍打

抽紧筋骨、耸了肩膀等候着

怯懦

对小尼姑动手动脚

伸手摸尼姑新剃的头皮、在酒店人的起哄下再用力一拧才放手

哗众取宠

欺软怕硬

第二章:优胜记略

①介绍阿Q

②阿Q讥笑未庄人“不见世面”;

③太被闲人嘲笑癞疮疤被打

④赌场赢钱被打。

概括章节内容

第三章:续优胜记略

①被赵太爷打而得意许多年;

②被王胡打遭遇平生第一件屈辱;

③被“假洋鬼子”打

④欺负小尼姑。

受欺辱的对象

被欺辱又欺辱他人者

阿Q的双重人格

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

探究文本主旨

旁人眼中的阿Q、阿Q眼中的旁人

提问:小说节选中出现了如下这些人物或人群:阿Q、未庄居民(包括闲人)、城里人、王胡、假洋鬼子、小尼姑、赵太爷。

1.如果你是一位普通的未庄闲人,请你按照地

位由高到低,给这些人排序,并给出理由。

探究文本主旨

阿Q的应对

他人的行为 阿Q的应对

闲人揪阿Q辫子,碰头

闲人先让阿Q承认自己是虫豸,再打

闲人抢阿Q的钱

王胡打阿Q

假洋鬼子打阿Q

我总算被儿子打了

第一个能自轻自贱,状元也是第一个

打了自己就好像自己打了别个

皇帝停了考,赵家减了威风,他被小觑了

因完结而轻松,忘却了

尼姑走来了

赵太爷打阿Q

吐唾沫,摸头,语言调戏

尽情欺辱

精神胜利法

实 质:在遇到失败或处于不利的现实情况下,用自我安慰等手段来获取精神上的优胜,掩盖实质上的失败。

什么样的人才会使用精神胜利法呢?

前提是你必须身份卑微、经常尝到屈辱、有着经常失败的事实,却愚昧麻木、不觉悟,加上受封建思想的毒害,心理只有尊卑观念,而分不清敌与我,混淆了是与非。然后你才会使用精神胜利法来进行自我解脱,也就是说精神胜利法是弱者的逻辑。而这也就是阿Q后来走上“革命”道路却成了替死鬼白白送掉性命的原因。

那是赵太爷的儿子进了秀才的时候,锣声镗镗的报到村里来,阿Q正喝了两碗黄酒,便手舞足蹈的说,这于他也很光采,因为他和赵太爷原来是本家,细细的排起来他还比秀才长三辈呢。赵太爷跳过去,给了他一个嘴巴:“你怎么会姓赵!——你那里配姓赵!”阿Q并没有抗辩他确凿姓赵,只用手摸着左颊,和地保退出去了。外面又被地保训斥了一番,谢了地保两百文酒钱。

追问:为什么阿Q被赵太爷打了,他乖乖退出去?

阿Q的应对

他人的行为 阿Q的应对

闲人揪阿Q辫子,碰头

闲人先让阿Q承认自己是虫豸,再打

闲人抢阿Q的钱

王胡打阿Q

假洋鬼子打阿Q

我总算被儿子打了

第一个能自轻自贱,状元也是第一个

打了自己就好像自己打了别个

皇帝停了考,赵家减了威风,他被小觑了

因完结而轻松,忘却了

尼姑走来了

赵太爷打阿Q

吐唾沫,摸头,语言调戏

乖乖退出去

尽情欺辱

甘于被欺

精神胜利法

3.病因诊断,根据生活环境,探讨来访者性格成因。

分析故事环境

(1)都说一方水土养育一方人,卑怯狡猾、自轻自贱、欺软怕硬的阿Q生活的未庄又是什么样的呢?

未庄世情 世情 表现

人情淡薄、虚伪

多贪慕权势、欺软怕硬、势利

人们冷漠、自私、麻木

老头子颂扬“阿Q真能做”时,阿Q正懒洋洋瘦伶仃地在他面前,别人也说不清这话是真心还是讥笑。

赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬,除有钱之外,就因为都是文童的爹。

阿Q欺负小尼姑时,酒店里的闲人大多是看客,一起哄笑,丝毫没有帮助的意思;阿Q也在众人的欢笑中欺负得更加有力。

未庄世情 世情 表现

人们虚情假意、封建思想浓厚

为利益不择手段

小结:未庄是一个封建思想浓厚、世情冷漠的农村小镇,人们多贪慕权势、欺软怕硬、冷漠自私、麻木不仁。

阿Q在赌场中赢得钱财之后,赌场中发生了打架事件,阿Q的钱财在混乱中被抢劫一空。

钱太爷的大儿子跑去东洋回来后,辫子不见了,他的母亲大哭了十几场、老婆跳了三回井,后来他的母亲到处说“这辫子是被坏人灌醉了酒剪去的。本来是可以做大官,现在只好等留长再说了。”

3.病因诊断,根据生活环境,探讨来访者性格成因。

分析故事环境

(1)愚昧麻木的社会环境:在未庄,赵太爷之流掌握了绝对的话语权,甚至可以决定人的姓氏,普通群众和下层穷苦百姓饱受封建礼教思想毒害,饱受欺凌而又互相争斗。

(2)闭塞保守的地理环境:未庄是一个面积不大离城市较远的小村庄,这里的人长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大;

(3)统治阶级的残酷统治:贫苦农民长期政治上受压迫,经济上受剥削,精神上受毒害,人格上受侮辱。旧中国半封建半殖民地社会,是阿Q性格和悲剧产生的土壤。

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

(1)鲁迅在小说中,批判的只是阿Q吗?

(2)鲁迅在小说中,对阿Q只是批判吗?

探究文本主旨

背

景

鲁迅为什么要创作《阿Q正传》?

意图有两点:

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,

让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,

批判它的妥协性和不彻底性。

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

探究文本主旨

阿Q超越时代、民族的意义和价值

我读这篇小说的时候,总觉得阿Q这人很是面熟,是呵,他是中国人品性的结晶呀。

——茅盾

我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具,似乎这也是人类的普通弱点的种。——茅盾

我们民族中的每一个分子,都把自身检验一下,看你还带有阿Q灵魂原子没有.....一定要勇于正视我们自身的缺点和毛病,一定要洗涤我们的灵魂。

——张天翼

阿Q不仅是中国的,也是世界的。

思考:鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?有何意义?

(1)鲁迅在小说中,批判的只是阿Q吗?

(2)鲁迅在小说中,对阿Q只是批判吗?

探究文本主旨

《阿Q正传》通过塑造阿Q形象,批判了国民性弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

文章小结

发散思维,拓展延伸

叁

◎积极性:“精神胜利法”是处于无奈之中的“人”的一种几乎是无可非议的选择,精神胜利法可以缓解人们精神上的压力,保持自我内心的平衡。

如何看待“精神胜利法”?

探究讨论:你怎么看待阿Q的“精神胜利法”?

精神胜利法≠乐观精神

弃其糟粕、辩证看待

新阿Q主义

我没钱,说明我不是守财奴!

我没车,说明我不需要考虑买车库!

我不是老板,说明我不怕职工倒炒我的鱿鱼!

我不是领导,说明我不用担心忙得开会找替身!

我没去国外旅游,是因为我怕被恐怖组织抓去做人质!

我没去开神七,是因为领导不准我请假去考飞船驾照!

◎消极性:但这种调节应该是适度的,阿Q的精神胜利法是被动适应方式,即“在无法改变自身实际社会地位的时候,以被动忍耐的方式适应被压迫、被蹂躏的悲惨处境”。偶一为之,并不可怕;陷在其中而不能自拔,忘却了实际的战斗,甚至构成一个人的行为方式和本质属性,则只能驱人走向毁灭之途。

◎正确做法:对于失败,我们不能苟且,不能容忍,应该作出抗争,以求得实际的胜利。

如何看待“精神胜利法”?

课堂练习

1.下列说法错误的一项是( )

A.《阿Q正传》是鲁迅最著名的一篇小说,也是世界文学宝库中的一颗明珠。1921年12月至1922年2月,分章连载在《晨报》副刊上,当时署名巴人。

B.作者在小说中无情地鞭挞和辛辣嘲讽了赵太爷、赵秀才、假洋鬼子之流;对阿Q则寄予同情,但也讽刺他的不觉悟,“哀其不幸,怒其不争”。

C.小说借故事情节,刻画典型环境下的典型人物。这篇小说的典型环境就是在未庄这个闭塞、落后的农村。

D.本文反映了封建统治所造成的国民的愚昧,深刻揭露封建势力凶残狡猾的反动本质,批判了资产阶级旧民主主义革命的妥协性和不彻底性。

C

2. 阿Q的精神胜利法说明了( )

A.国民的劣根性

B.群众的麻木性

C.作者的局限性

D.故事的虚构性

A

3.鲁迅塑造阿Q这个形象的意图是:( )

A.哀怜阿Q革命不成,反而被挂着革命党牌子的政客送上刑场的悲惨遭遇。

B.说明中国人如此愚昧落后,实在没什么希望。

C.批判辛亥革命的妥协性、不彻底性,脱离群众。

D.要画出这样国民的魂灵来,是想暴露国民的弱点的,以引起疗救的注意。

C D

结束