选择性必修下册7.2《秦腔》课件(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修下册7.2《秦腔》课件(共52张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 46.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 14:15:26 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

王宝钏苦守寒窑18 年,薛平贵辞别西凉,衣锦还乡,在武家坡前与王宝钏会面,伪称自己是薛平贵之友,故意调戏王宝钏,以试其节操。

爽快泼辣

义正辞严

导入——《武家坡》

2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

为吸引更多年轻人助力秦腔文化传承,我校将举行“乡土中国,文化传承”校园文化活动,现邀请同学们制作一期以“天籁”“地籁”“人籁”为关键词的秦腔主题微信推送。

(要求:内容充实、视图精美)

这秦腔原来是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣啊!

——贾平凹

学习情景:制作秦腔主题微信推送

01

秦腔的传承,源于“地籁”

阅读课文第1段,结合拓展资料,尝试用四字短语概括秦地特点。

“地籁”

【补充】

渡过黄河,进入西岸,八百里秦川大地,原来竟是:一抹黄褐的平原;辽阔的地平线上,一处一处用木椽夹打成一尺多宽墙的土屋,粗笨而庄重;冲天而起的白杨,苦楝,紫槐,枝干粗壮如桶,叶却小似铜钱,迎风正反翻覆……你立即就会明白了:这里的地理构造竟与秦腔的旋律惟妙惟肖的一统!

(选自《秦腔》原文第二段,课文删减部分)

广漠旷远、厚重实在、底蕴深厚

秦

地

“地籁”

02

秦腔的传承,源于“人籁”

阅读课文(1-4段),勾画出相关语句,并尝试用四字短语概括。

“人籁”

【补充】

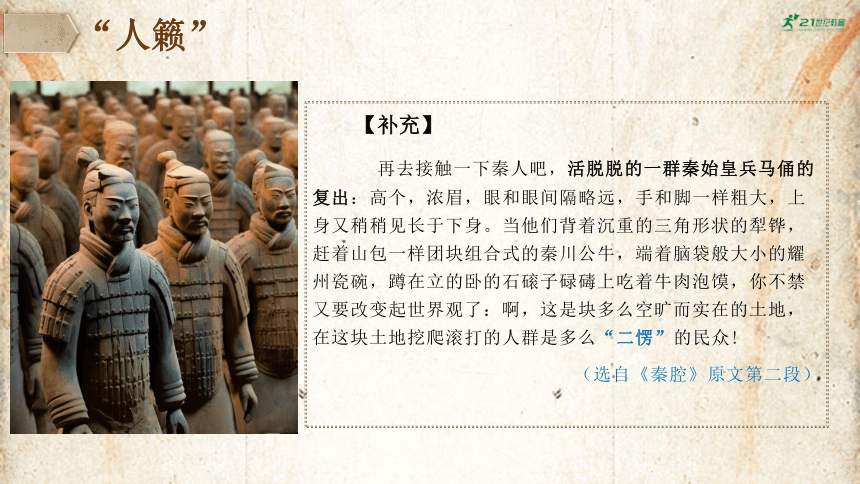

再去接触一下秦人吧,活脱脱的一群秦始皇兵马俑的复出:高个,浓眉,眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身。当他们背着沉重的三角形状的犁铧,赶着山包一样团块组合式的秦川公牛,端着脑袋般大小的耀州瓷碗,蹲在立的卧的石磙子碌碡上吃着牛肉泡馍,你不禁又要改变起世界观了:啊,这是块多么空旷而实在的土地,在这块土地挖爬滚打的人群是多么“二愣”的民众!

(选自《秦腔》原文第二段)

“人籁”

(1)秦腔,就源于西府。在西府,民性敦厚,说话多用去声,一律咬字沉重,对话如吵架一样,哭丧又一呼三叹……老一辈的能唱,小一辈的能唱,男的能唱,女的能唱。

(2)农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐,当老牛木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节节的困乏便一尽儿涤荡净了。

原生态人情风貌

民风质朴、积极向上

“人籁”

朴实豪放、忍辱负重、大苦大乐

(3)他们有的是吃不完的粮食,他们缺的是高超的艺术享受,他们教育自己的子女,不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。

秦

人

传承善恶观

“人籁”

03

秦腔的传承,源于“天籁”

小组合作细读课文(4-9段),概括段意,选择一些名场面作为配图。

激情排戏

热情盼戏

迷情看戏

老小享戏

观戏悲喜

戏位神圣

赏读痴迷场景

一

赏读痴迷场景

一

(一)“激情排戏” 赏析要点 文本依据

丰富的动作描写 吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。

秦川风俗人伦有序与秦腔舞台人人平等形成对比 按秦川的风俗:父和子不能不有其序……一到台上,秦腔面前人人平等,兄可以拜弟媳为帅为将……

冬夏排演环境恶劣与秦人排演热情高涨形成对比 寺庙里有窗无扇……夏天蚊虫飞来……一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风……一出场一脸正经……排演到什么时候,什么时候都有观众……

从“叫倒好”到“连声讨好”,甚至煨夜餐给演员的转变 ……窗外就哇地一声叫倒好……倒要连声讨好:翻得好!……跑回来偷拿了红薯、土豆……赚得进屋里有一个安全位置。

排演至深夜结束,场面热闹仍旧不熄 排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

排戏无论艰苦,围观乐此不疲 激情排戏:描绘排演秦腔时无论寒暑,不分老幼,乐此不疲的热情场面

1.动作描写。“吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍,甩袖,吹胡瞪眼”,写出秦腔表演动作灵活多变、场面热闹。"抱""趴",说明喜爱秦腔的人,从年龄来看,上至老叟下至童稚都有。

2.语言描写。“哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!”表现秦川人的真性情。

3.细节描写。①以冬夏两季排演的艰辛,通过“一声唱腔一声咳嗽”“一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背”等细节衬托人们对秦腔的热爱。

②“抓住窗台死不滚去”“偷拿了红薯、土豆”“在火堆里煨熟给演员作夜餐”“月儿偏西,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式”,细节描写,展现出秦人对秦腔的喜爱。

4.环境烘托。①“寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起”②“排演到三更鸡叫,月儿偏西”。

排戏环境恶劣,秦人观看排戏热情执着,极力地反衬了秦人对于秦腔的痴迷程度。

赏读痴迷场景

一

(二)“热情盼戏” 赏析要点 文本依据

上演频率高 一年十二个月……月月有节,三月一会,那戏必是上演的。

硬件设备好 戏台是全村人的共同的事业……村子富不富,就比这戏台阔不阔。

宏大的场面描写 台下坐的、站的人头攒拥……似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开……台下就乱了……一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起……

比喻 人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一会儿倒西,一会儿倒东

点面结合 ……立即就跳出一个两个所谓“二干子”人物来……此时便拿了枝条儿,哪里人挤,哪里打去……

观众引颈期待,场面热闹非凡 热情盼戏:描绘观众引颈期待,热闹非凡的场面。

1.铺陈,渲染,烘托。①一年十二个月,月月铺排下来,巧用繁笔,烘托秦人“板着指头”盼演出的急切心情;宁可省吃俭用,也要搭建好的戏台,表现秦人对秦腔的重视。

②细致描摹开演前人们的活动:开演之前,锣鼓喧天,人声鼎沸……内外相互拥挤,喊声、骂声、哭声一片。这些细致的描摹使人如临其境,体现了秦川人民粗犷、质朴的性格特征,也有力的渲染了“秦人、秦地、秦腔”惟妙惟肖的统一。

2.动作描写,语言描写。“台下就乱了……狗年快完了,你还叫啥哩?猪年还没到,你便拱开了!”从质朴的语言中仿佛听到了秦人观看秦腔的高涨热情,也表现了秦人的豪爽幽默。

3.点面结合:“台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了""喊声,骂声,哭声一片”,从整体上描写开演前场面的热闹、混乱。 对"二杆子"人物的描写又是点的描写,刻画出秦川人的性格。

赏读痴迷场景

一

(三)“迷情观戏” 赏析要点 文本依据

巧妙留白 大幕拉开,角色出场。但不管男的女的,出来偏不面对观众,一律背身掩面,

正面描写 女的就碎步后移,水上漂一样……是男的就摇那帽翎,一会双摇,一会单摇,一边上下飞闪,一边纹丝不动……等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声高叫,声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过……

侧面描写 全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。

演员技艺精妙,观众入戏动情 迷情观戏:描绘演员技艺精妙,观众入戏动情的场面。

1.正面描写: 动作、语言

2.侧面描写:——观众反应

①动作描写:抓住了演员动作与观众动作惊人的一致性,刻画了观众和演员已经融为一体,由此感受到秦人对秦腔的痴迷。

②语言描写:“台下便叫:绝了,绝了!”

3.点面结合:第6段写演员技艺的高超。先写演员出场时的动作以及人们的评价。这是整体描写。

而写演《救裴生》时,“慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺”“慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来”,是点的刻画,进一步佐证演员技艺的高超。

4.比喻、夸张:演员的演唱,声如炸雷,全场每一个观众都为之震撼;迷醉于演唱的感觉,传遍每一个观众的全身上下。

赏读痴迷场景

一

(四)“老小享戏” 赏析要点 文本依据

看戏兴致不受季节、气候影响 如果是冬天,那风在刮着,像刀子一样,如果是夏天,人窝里热得如蒸笼一般,但只要不是大雪,冰雹,暴雨,台下的人是不肯撤场的。

用两类特殊观众侧面烘托看戏兴致 最可贵的是 那些老一辈的秦腔迷……“听了秦腔,肉酒不香”,他们是体会得最深。那些大一点的,脾性野一点的孩子,却占领了戏场周围所有的高空……更有一些爬在了场边的麦秸积上……

冬夏兴致不减,老幼各得其乐 赏读痴迷场景

一

(五)“观戏悲喜” 赏析要点 文本依据

悲与喜的兼顾 ……这是喜中之悲一例。据说还有一例……但是,以秦腔引喜的事却不计其数。

典型画面生动描绘 ……后来终于出来,是个国民党的伪兵,还持枪未走到中台,扮游击队长的演员挥枪一指,“叭”地一声,那伪兵就倒地而死,爬着钻进了后幕。那女子当下哼一声,闭了嘴……他眼盯着台上,手在下边剥花生,然后一颗一颗扬手喂到孙孙嘴里,但喂着喂着,竟将一颗塞进孙孙鼻孔,吐不出,咽不下,口鼻出血,连夜送到医院动手术……他掀掀这块石头,踢踢那堆尘土,少不了要捡到一角两角甚至三元四元钱币来……而馋嘴的孩子们有的则夜里趁各家锁门之机,去地里摘那香瓜来吃,去谁家院里将桃杏装在背心兜里回来分红。

观戏令人痴迷,结局有悲有喜 重点描写两类观众来进行侧面烘托:

①“老一辈的秦腔迷”因无力挤到台下,便“蹲在戏台两侧的墙根”听戏,从秦腔中获得难以言传的艺术享受。

②“大一点的,脾性野一点的孩子”,在观看秦腔表演的过程中获得属于自己的快乐。

作用:

对比鲜明,概括性极强,写老幼各得其乐,从侧面写出了秦人对秦腔的痴迷。

老小享戏:侧面烘托

赏读痴迷场景

一

(六)“戏位神圣” 赏析要点 文本依据

侧面烘托 ……他们最高级的接待是陪着看一场秦腔……他们一生最崇敬的只有两种人:一是国家领导人,一是当地的秦腔名角……每每村里过红白丧喜之事,那必是要包一台秦腔的,生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀……

典型画面生动描绘 ……他们就会要合家唱一会乱弹,你只能点头称好,不能耻笑,甚至不能有一点不入神的表示……只要发现了名角的父母,去商店买油是不必排队的,进饭馆吃饭是会有座位的,就是在半路上挡车,只要喊一声:我是某某的什么,司机也便要嘎地停车但是,谁要侮辱一下秦腔,他们要争死争活地和你论理,以至大打出手,永远使你记住教训……

戏外浓浓人情,尽显崇高地位 除了以上名场面,本文还写了秦腔在秦川人民生命中的意义,请研读课文9-10段,找出这些文字作为配文。

研读痴迷意义

二

文本选段:

“生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀①,似乎这人生的世界,就是秦腔的舞台,人只要在舞台上,生,旦,净,丑,才各显了真性②,恶的夸张其丑,善的凸现其美,善的使他们获得美的教育,恶的也使丑里化作了美的艺术。③”

研读①:

生儿以秦腔表达迎接的欢喜,送葬以秦腔表达对亡者的悲哀,秦腔参与了秦人生命的全过程。

研读痴迷意义

二

研读②:

秦人以秦川大地为舞台,用自己真实的人生演绎出秦腔舞台上“生,旦,净,丑”的真情真性,秦腔已然与秦人们的生活角色融为一体。

研读③:

“他们教育自己的子女……不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。”秦腔源于秦人的生活,它里面的历史、善恶、是非,对于秦人有教育、传承和审美价值。

研读痴迷意义

二

文本选段:

“广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。秦人自古是大苦大乐之民众,他们的家乡交响乐除了大喊大叫的秦腔还能有别的吗?”④

研读④:

先说“只有”,再说“只能”,层层递进,强调了秦腔对于秦人的重要性——承载着他们的喜怒哀乐。

必需

唯一

研读痴迷意义

二

参与秦人生命全过程

生活与角色融为一体

审美教育与传承价值

承载秦人的喜怒哀乐

天

籁

研读痴迷意义

二

秦地、秦人和秦腔之间有着怎样的联系呢?

一方水土养一方人,

一方人孕育一方戏曲,

形成一方文化。

秦地

秦人

养育

表达自我

抒发悲苦

秦腔

孕育滋养

体现风土

思考

04

文化传承

当下,很多传统文化的保护传承频频告急。源起西周的秦腔,年青一代鲜有问津;始自宋代的评书艺术,历经辉煌之后,文化之美显得式微;传统工艺刺绣,如今为找不到“接班人”而面临失传……不少凝结先人智慧才智的手工艺在我们的生活中渐行渐远。

面对这些,我们应该怎样促进传统文化传承和发展呢?

文化传承

示例1:加强对秦腔艺术的研究和保护。

通过搜集、整理、研究秦腔的历史、理论和实践等方面,深入了解其艺术特点和价值,为秦腔的保护和传承提供科学依据。同时,加强对秦腔剧目、音乐、表演等方面的保护,确保秦腔艺术的传承和发展。

你来说说

文化传承

示例2:传统艺术要在形式多元和传播活跃度方面进行突破。

传统艺术可以借助现代科技实现表现形式的多样化。例如秦腔可以借助现代舞台光影技术丰富表演内容和形式。在传播方式上,可以选择时下流行的网络直播。从两三分钟的短视频,到一个多小时的长直播,经过精心设计,突破以往宣传视频的套路,定能成为深受观众喜爱的内容。

你来说说

文化传承

示例3:传统艺术融入现代生活方能显活力。

传统文化艺术只有“活”起来,紧跟时代步伐,吸收时代与生活的“源头活水”,创新形式,善用最新的手段,才能吸引大众的目光,真正的“火”起来。这是文化传承的必由之路,也只有这样,才能让更多人领略传统艺术之美。

你来说说

文化传承

示例4:推动秦腔艺术的普及和传播。

通过各种渠道和平台,向社会普及和传播秦腔文化,让更多的人了解和认识秦腔。例如,可以在学校开设秦腔相关课程,开展秦腔进校园等活动,提高青少年对传统文化的兴趣和认知。

你来说说

文化传承

示例5:探索秦腔产业的可持续发展模式。

在保持秦腔艺术本质的基础上,积极探索秦腔产业的可持续发展模式,推动秦腔文化的产业化进程。例如,可以通过开发秦腔周边产品、打造秦腔文化品牌等方式,促进秦腔文化的商业化发展。

你来说说

文化传承

我校“乡土中国,文化传承”的校园艺术节活动特设了“甘肃最美社火”一栏,请你为家乡社火制作宣传推送。

课后作业

为“甘肃社火”制作宣传推送

05

知识链接

贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,中国当代作家。贾平凹的小说描写新时期的西北农村,特别是改革开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会文化心理内涵,富于地域风土特色,格调清新隽永。

贾平凹的散文无论在思想意蕴、文化趣味还是语言表达上,都倾向吸取中国文学传统因素,崇尚简单古朴的风趣和静虚境界的营造。

代表作:“商州系列”(包括长篇《商州》《浮躁》以及《鸡窝洼人家》等一些中短篇小说)《白夜》《秦腔》(第七届茅盾文学奖)等,《废都》《暂坐》争议很大。

关于作者

关于作者

1.贾平凹的写作,既传统又现代,既写实又高远,语言朴拙、憨厚,内心却波澜万丈。

——茅盾文学奖授奖词

2.贾平凹的小说描写新时期的西北农村,特别是改革开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会文化心理内涵,富有地域风土特色,格调清新、隽永、自然。

——中国新闻网评

创作背景

此文创作于1983 年。秦腔是一种广泛流行于西北地区的传统戏曲艺术形式。在秦川这块土地上,秦腔已经和“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样,成为秦川人生命的五大要素。贾平凹长期生活在陕西,对八百里秦川有着深厚的感情和透彻的了解。他对秦腔、秦川之地人民和他们的生活都饱含热爱,创作了不少具有浓郁陕西地方特色的散文,此文就是其一。

秦腔,别称“梆子腔”,中国汉族最古老的戏剧之一,起于西周,成熟于秦。因古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。又因早期演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故秦腔又名“梆子腔”。

秦腔的表演技艺朴实、粗犷、豪放,富有夸张性,生活气息浓厚,技巧丰富。现已发现的秦腔传统剧目有三千多种,多取材于历史故事、各种神话及民间传说。

秦腔历经秦、汉、隋、唐、宋、元、明、清等历代发展日趋成熟,目前,秦腔所保留的剧目达700多个,为各剧种之首。

关于秦腔

唱

腔

苦音腔是秦腔区别于其他剧种最具有特色的一种唱腔,演唱时激越、悲壮、深沉、高亢,表现出悲愤、痛恨、怀念、凄凉的感情。

欢音腔则欢快、明朗、刚健,擅长表现喜悦、愉快的感情。

角

色

角色行当分为四生、六旦、二净、一丑,计13门,又称“十三头网子”,表演唱做并佳。

关于秦腔

角

色

青衣:以唱为主,扮演贤妻良母型角色。

花旦:亦叫花衫,以服装花艳为特色,以演皇后、公主、贵夫人、女将、小贩、村姑等角色为主。

武旦、刀马旦:为演武功见长的女性。

老旦:用本噪子演唱,多为中老年妇女。

旦

关于秦腔

角

色

须生(老生):即中年以上的剧中人,口戴胡子(髯口),因性格与身份的不同而分为不同种类。

红生:为勾红脸的须生,如扮演关羽、赵匡胤等。

小生:指演剧中的翎子生(带雉翎的大将,王侯等),纱帽生(官生)、扇子生(书生)、穷生(穷酸文人)等。

武生:为戏中的武打角色,穿厚底靴的叫长靠(墩子)武生,穿薄底靴的称短打(撇子)武生。

生

关于秦腔

角

色

净角指脸画彩图的花脸角色,看来并不干净,故反其意为‘净”。

净行分如下几种角色:以唱为主的铜锤花脸与黑头花脸;

以工架为主的架子花脸,如大将、和尚、绿林好汉及武花脸与摔打花脸等。铜锤花脸称正净,架子花脸叫副净、武工花脸名武净,武二花脸言红净,在表演风格上均有不同的特色。

净

关于秦腔

角

色

剧中丑行勾脸,而勾画“三花脸”,面谱与花脸有很大区别。

丑行又分文丑、武丑。文丑中又分为方巾丑(文人,儒生);

武丑,专演跌、打、翻、扑等武技角色。根据动物属相,丑属牛,牛性笨,丑为笨的代名词。但舞台上的武丑亦叫开口跳,而能说能跳,表演出活泼伶俐,善演武功武技的角色。

丑

关于秦腔

您的欣赏

敬请批评指正!

感

谢

王宝钏苦守寒窑18 年,薛平贵辞别西凉,衣锦还乡,在武家坡前与王宝钏会面,伪称自己是薛平贵之友,故意调戏王宝钏,以试其节操。

爽快泼辣

义正辞严

导入——《武家坡》

2006年5月20日,经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

为吸引更多年轻人助力秦腔文化传承,我校将举行“乡土中国,文化传承”校园文化活动,现邀请同学们制作一期以“天籁”“地籁”“人籁”为关键词的秦腔主题微信推送。

(要求:内容充实、视图精美)

这秦腔原来是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣啊!

——贾平凹

学习情景:制作秦腔主题微信推送

01

秦腔的传承,源于“地籁”

阅读课文第1段,结合拓展资料,尝试用四字短语概括秦地特点。

“地籁”

【补充】

渡过黄河,进入西岸,八百里秦川大地,原来竟是:一抹黄褐的平原;辽阔的地平线上,一处一处用木椽夹打成一尺多宽墙的土屋,粗笨而庄重;冲天而起的白杨,苦楝,紫槐,枝干粗壮如桶,叶却小似铜钱,迎风正反翻覆……你立即就会明白了:这里的地理构造竟与秦腔的旋律惟妙惟肖的一统!

(选自《秦腔》原文第二段,课文删减部分)

广漠旷远、厚重实在、底蕴深厚

秦

地

“地籁”

02

秦腔的传承,源于“人籁”

阅读课文(1-4段),勾画出相关语句,并尝试用四字短语概括。

“人籁”

【补充】

再去接触一下秦人吧,活脱脱的一群秦始皇兵马俑的复出:高个,浓眉,眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身。当他们背着沉重的三角形状的犁铧,赶着山包一样团块组合式的秦川公牛,端着脑袋般大小的耀州瓷碗,蹲在立的卧的石磙子碌碡上吃着牛肉泡馍,你不禁又要改变起世界观了:啊,这是块多么空旷而实在的土地,在这块土地挖爬滚打的人群是多么“二愣”的民众!

(选自《秦腔》原文第二段)

“人籁”

(1)秦腔,就源于西府。在西府,民性敦厚,说话多用去声,一律咬字沉重,对话如吵架一样,哭丧又一呼三叹……老一辈的能唱,小一辈的能唱,男的能唱,女的能唱。

(2)农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐,当老牛木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节节的困乏便一尽儿涤荡净了。

原生态人情风貌

民风质朴、积极向上

“人籁”

朴实豪放、忍辱负重、大苦大乐

(3)他们有的是吃不完的粮食,他们缺的是高超的艺术享受,他们教育自己的子女,不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。

秦

人

传承善恶观

“人籁”

03

秦腔的传承,源于“天籁”

小组合作细读课文(4-9段),概括段意,选择一些名场面作为配图。

激情排戏

热情盼戏

迷情看戏

老小享戏

观戏悲喜

戏位神圣

赏读痴迷场景

一

赏读痴迷场景

一

(一)“激情排戏” 赏析要点 文本依据

丰富的动作描写 吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。

秦川风俗人伦有序与秦腔舞台人人平等形成对比 按秦川的风俗:父和子不能不有其序……一到台上,秦腔面前人人平等,兄可以拜弟媳为帅为将……

冬夏排演环境恶劣与秦人排演热情高涨形成对比 寺庙里有窗无扇……夏天蚊虫飞来……一声唱腔一声咳嗽。冬天里四面透风……一出场一脸正经……排演到什么时候,什么时候都有观众……

从“叫倒好”到“连声讨好”,甚至煨夜餐给演员的转变 ……窗外就哇地一声叫倒好……倒要连声讨好:翻得好!……跑回来偷拿了红薯、土豆……赚得进屋里有一个安全位置。

排演至深夜结束,场面热闹仍旧不熄 排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式。

排戏无论艰苦,围观乐此不疲 激情排戏:描绘排演秦腔时无论寒暑,不分老幼,乐此不疲的热情场面

1.动作描写。“吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍,甩袖,吹胡瞪眼”,写出秦腔表演动作灵活多变、场面热闹。"抱""趴",说明喜爱秦腔的人,从年龄来看,上至老叟下至童稚都有。

2.语言描写。“哇地一声叫倒好,演员出来骂一声:谁说不好的滚蛋!他们抓住窗台死不滚去,倒要连声讨好:翻得好!翻得好!”表现秦川人的真性情。

3.细节描写。①以冬夏两季排演的艰辛,通过“一声唱腔一声咳嗽”“一出场一脸正经,一下场凑近火堆,热了前怀,凉了后背”等细节衬托人们对秦腔的热爱。

②“抓住窗台死不滚去”“偷拿了红薯、土豆”“在火堆里煨熟给演员作夜餐”“月儿偏西,孩子们还围了火堆弯腰踢腿,学那一招一式”,细节描写,展现出秦人对秦腔的喜爱。

4.环境烘托。①“寺庙里有窗无扇,屋梁上蛛丝结网,夏天蚊虫飞来,成团成团在头上旋转,薰蚊草就墙角燃起”②“排演到三更鸡叫,月儿偏西”。

排戏环境恶劣,秦人观看排戏热情执着,极力地反衬了秦人对于秦腔的痴迷程度。

赏读痴迷场景

一

(二)“热情盼戏” 赏析要点 文本依据

上演频率高 一年十二个月……月月有节,三月一会,那戏必是上演的。

硬件设备好 戏台是全村人的共同的事业……村子富不富,就比这戏台阔不阔。

宏大的场面描写 台下坐的、站的人头攒拥……似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开……台下就乱了……一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起……

比喻 人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一会儿倒西,一会儿倒东

点面结合 ……立即就跳出一个两个所谓“二干子”人物来……此时便拿了枝条儿,哪里人挤,哪里打去……

观众引颈期待,场面热闹非凡 热情盼戏:描绘观众引颈期待,热闹非凡的场面。

1.铺陈,渲染,烘托。①一年十二个月,月月铺排下来,巧用繁笔,烘托秦人“板着指头”盼演出的急切心情;宁可省吃俭用,也要搭建好的戏台,表现秦人对秦腔的重视。

②细致描摹开演前人们的活动:开演之前,锣鼓喧天,人声鼎沸……内外相互拥挤,喊声、骂声、哭声一片。这些细致的描摹使人如临其境,体现了秦川人民粗犷、质朴的性格特征,也有力的渲染了“秦人、秦地、秦腔”惟妙惟肖的统一。

2.动作描写,语言描写。“台下就乱了……狗年快完了,你还叫啥哩?猪年还没到,你便拱开了!”从质朴的语言中仿佛听到了秦人观看秦腔的高涨热情,也表现了秦人的豪爽幽默。

3.点面结合:“台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童。那锣鼓就叮叮咣咣地闹台,似乎整个世界要天翻地覆了""喊声,骂声,哭声一片”,从整体上描写开演前场面的热闹、混乱。 对"二杆子"人物的描写又是点的描写,刻画出秦川人的性格。

赏读痴迷场景

一

(三)“迷情观戏” 赏析要点 文本依据

巧妙留白 大幕拉开,角色出场。但不管男的女的,出来偏不面对观众,一律背身掩面,

正面描写 女的就碎步后移,水上漂一样……是男的就摇那帽翎,一会双摇,一会单摇,一边上下飞闪,一边纹丝不动……等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声高叫,声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过……

侧面描写 全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。

演员技艺精妙,观众入戏动情 迷情观戏:描绘演员技艺精妙,观众入戏动情的场面。

1.正面描写: 动作、语言

2.侧面描写:——观众反应

①动作描写:抓住了演员动作与观众动作惊人的一致性,刻画了观众和演员已经融为一体,由此感受到秦人对秦腔的痴迷。

②语言描写:“台下便叫:绝了,绝了!”

3.点面结合:第6段写演员技艺的高超。先写演员出场时的动作以及人们的评价。这是整体描写。

而写演《救裴生》时,“慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺”“慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来”,是点的刻画,进一步佐证演员技艺的高超。

4.比喻、夸张:演员的演唱,声如炸雷,全场每一个观众都为之震撼;迷醉于演唱的感觉,传遍每一个观众的全身上下。

赏读痴迷场景

一

(四)“老小享戏” 赏析要点 文本依据

看戏兴致不受季节、气候影响 如果是冬天,那风在刮着,像刀子一样,如果是夏天,人窝里热得如蒸笼一般,但只要不是大雪,冰雹,暴雨,台下的人是不肯撤场的。

用两类特殊观众侧面烘托看戏兴致 最可贵的是 那些老一辈的秦腔迷……“听了秦腔,肉酒不香”,他们是体会得最深。那些大一点的,脾性野一点的孩子,却占领了戏场周围所有的高空……更有一些爬在了场边的麦秸积上……

冬夏兴致不减,老幼各得其乐 赏读痴迷场景

一

(五)“观戏悲喜” 赏析要点 文本依据

悲与喜的兼顾 ……这是喜中之悲一例。据说还有一例……但是,以秦腔引喜的事却不计其数。

典型画面生动描绘 ……后来终于出来,是个国民党的伪兵,还持枪未走到中台,扮游击队长的演员挥枪一指,“叭”地一声,那伪兵就倒地而死,爬着钻进了后幕。那女子当下哼一声,闭了嘴……他眼盯着台上,手在下边剥花生,然后一颗一颗扬手喂到孙孙嘴里,但喂着喂着,竟将一颗塞进孙孙鼻孔,吐不出,咽不下,口鼻出血,连夜送到医院动手术……他掀掀这块石头,踢踢那堆尘土,少不了要捡到一角两角甚至三元四元钱币来……而馋嘴的孩子们有的则夜里趁各家锁门之机,去地里摘那香瓜来吃,去谁家院里将桃杏装在背心兜里回来分红。

观戏令人痴迷,结局有悲有喜 重点描写两类观众来进行侧面烘托:

①“老一辈的秦腔迷”因无力挤到台下,便“蹲在戏台两侧的墙根”听戏,从秦腔中获得难以言传的艺术享受。

②“大一点的,脾性野一点的孩子”,在观看秦腔表演的过程中获得属于自己的快乐。

作用:

对比鲜明,概括性极强,写老幼各得其乐,从侧面写出了秦人对秦腔的痴迷。

老小享戏:侧面烘托

赏读痴迷场景

一

(六)“戏位神圣” 赏析要点 文本依据

侧面烘托 ……他们最高级的接待是陪着看一场秦腔……他们一生最崇敬的只有两种人:一是国家领导人,一是当地的秦腔名角……每每村里过红白丧喜之事,那必是要包一台秦腔的,生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀……

典型画面生动描绘 ……他们就会要合家唱一会乱弹,你只能点头称好,不能耻笑,甚至不能有一点不入神的表示……只要发现了名角的父母,去商店买油是不必排队的,进饭馆吃饭是会有座位的,就是在半路上挡车,只要喊一声:我是某某的什么,司机也便要嘎地停车但是,谁要侮辱一下秦腔,他们要争死争活地和你论理,以至大打出手,永远使你记住教训……

戏外浓浓人情,尽显崇高地位 除了以上名场面,本文还写了秦腔在秦川人民生命中的意义,请研读课文9-10段,找出这些文字作为配文。

研读痴迷意义

二

文本选段:

“生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀①,似乎这人生的世界,就是秦腔的舞台,人只要在舞台上,生,旦,净,丑,才各显了真性②,恶的夸张其丑,善的凸现其美,善的使他们获得美的教育,恶的也使丑里化作了美的艺术。③”

研读①:

生儿以秦腔表达迎接的欢喜,送葬以秦腔表达对亡者的悲哀,秦腔参与了秦人生命的全过程。

研读痴迷意义

二

研读②:

秦人以秦川大地为舞台,用自己真实的人生演绎出秦腔舞台上“生,旦,净,丑”的真情真性,秦腔已然与秦人们的生活角色融为一体。

研读③:

“他们教育自己的子女……不是祖母讲着动人的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。”秦腔源于秦人的生活,它里面的历史、善恶、是非,对于秦人有教育、传承和审美价值。

研读痴迷意义

二

文本选段:

“广漠旷远的八百里秦川,只有这秦腔,也只能有这秦腔,八百里秦川的劳作农民只有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。秦人自古是大苦大乐之民众,他们的家乡交响乐除了大喊大叫的秦腔还能有别的吗?”④

研读④:

先说“只有”,再说“只能”,层层递进,强调了秦腔对于秦人的重要性——承载着他们的喜怒哀乐。

必需

唯一

研读痴迷意义

二

参与秦人生命全过程

生活与角色融为一体

审美教育与传承价值

承载秦人的喜怒哀乐

天

籁

研读痴迷意义

二

秦地、秦人和秦腔之间有着怎样的联系呢?

一方水土养一方人,

一方人孕育一方戏曲,

形成一方文化。

秦地

秦人

养育

表达自我

抒发悲苦

秦腔

孕育滋养

体现风土

思考

04

文化传承

当下,很多传统文化的保护传承频频告急。源起西周的秦腔,年青一代鲜有问津;始自宋代的评书艺术,历经辉煌之后,文化之美显得式微;传统工艺刺绣,如今为找不到“接班人”而面临失传……不少凝结先人智慧才智的手工艺在我们的生活中渐行渐远。

面对这些,我们应该怎样促进传统文化传承和发展呢?

文化传承

示例1:加强对秦腔艺术的研究和保护。

通过搜集、整理、研究秦腔的历史、理论和实践等方面,深入了解其艺术特点和价值,为秦腔的保护和传承提供科学依据。同时,加强对秦腔剧目、音乐、表演等方面的保护,确保秦腔艺术的传承和发展。

你来说说

文化传承

示例2:传统艺术要在形式多元和传播活跃度方面进行突破。

传统艺术可以借助现代科技实现表现形式的多样化。例如秦腔可以借助现代舞台光影技术丰富表演内容和形式。在传播方式上,可以选择时下流行的网络直播。从两三分钟的短视频,到一个多小时的长直播,经过精心设计,突破以往宣传视频的套路,定能成为深受观众喜爱的内容。

你来说说

文化传承

示例3:传统艺术融入现代生活方能显活力。

传统文化艺术只有“活”起来,紧跟时代步伐,吸收时代与生活的“源头活水”,创新形式,善用最新的手段,才能吸引大众的目光,真正的“火”起来。这是文化传承的必由之路,也只有这样,才能让更多人领略传统艺术之美。

你来说说

文化传承

示例4:推动秦腔艺术的普及和传播。

通过各种渠道和平台,向社会普及和传播秦腔文化,让更多的人了解和认识秦腔。例如,可以在学校开设秦腔相关课程,开展秦腔进校园等活动,提高青少年对传统文化的兴趣和认知。

你来说说

文化传承

示例5:探索秦腔产业的可持续发展模式。

在保持秦腔艺术本质的基础上,积极探索秦腔产业的可持续发展模式,推动秦腔文化的产业化进程。例如,可以通过开发秦腔周边产品、打造秦腔文化品牌等方式,促进秦腔文化的商业化发展。

你来说说

文化传承

我校“乡土中国,文化传承”的校园艺术节活动特设了“甘肃最美社火”一栏,请你为家乡社火制作宣传推送。

课后作业

为“甘肃社火”制作宣传推送

05

知识链接

贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,中国当代作家。贾平凹的小说描写新时期的西北农村,特别是改革开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会文化心理内涵,富于地域风土特色,格调清新隽永。

贾平凹的散文无论在思想意蕴、文化趣味还是语言表达上,都倾向吸取中国文学传统因素,崇尚简单古朴的风趣和静虚境界的营造。

代表作:“商州系列”(包括长篇《商州》《浮躁》以及《鸡窝洼人家》等一些中短篇小说)《白夜》《秦腔》(第七届茅盾文学奖)等,《废都》《暂坐》争议很大。

关于作者

关于作者

1.贾平凹的写作,既传统又现代,既写实又高远,语言朴拙、憨厚,内心却波澜万丈。

——茅盾文学奖授奖词

2.贾平凹的小说描写新时期的西北农村,特别是改革开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会文化心理内涵,富有地域风土特色,格调清新、隽永、自然。

——中国新闻网评

创作背景

此文创作于1983 年。秦腔是一种广泛流行于西北地区的传统戏曲艺术形式。在秦川这块土地上,秦腔已经和“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样,成为秦川人生命的五大要素。贾平凹长期生活在陕西,对八百里秦川有着深厚的感情和透彻的了解。他对秦腔、秦川之地人民和他们的生活都饱含热爱,创作了不少具有浓郁陕西地方特色的散文,此文就是其一。

秦腔,别称“梆子腔”,中国汉族最古老的戏剧之一,起于西周,成熟于秦。因古时陕西、甘肃一带属秦国,所以称之为“秦腔”。又因早期演出时,常用枣木梆子敲击伴奏,故秦腔又名“梆子腔”。

秦腔的表演技艺朴实、粗犷、豪放,富有夸张性,生活气息浓厚,技巧丰富。现已发现的秦腔传统剧目有三千多种,多取材于历史故事、各种神话及民间传说。

秦腔历经秦、汉、隋、唐、宋、元、明、清等历代发展日趋成熟,目前,秦腔所保留的剧目达700多个,为各剧种之首。

关于秦腔

唱

腔

苦音腔是秦腔区别于其他剧种最具有特色的一种唱腔,演唱时激越、悲壮、深沉、高亢,表现出悲愤、痛恨、怀念、凄凉的感情。

欢音腔则欢快、明朗、刚健,擅长表现喜悦、愉快的感情。

角

色

角色行当分为四生、六旦、二净、一丑,计13门,又称“十三头网子”,表演唱做并佳。

关于秦腔

角

色

青衣:以唱为主,扮演贤妻良母型角色。

花旦:亦叫花衫,以服装花艳为特色,以演皇后、公主、贵夫人、女将、小贩、村姑等角色为主。

武旦、刀马旦:为演武功见长的女性。

老旦:用本噪子演唱,多为中老年妇女。

旦

关于秦腔

角

色

须生(老生):即中年以上的剧中人,口戴胡子(髯口),因性格与身份的不同而分为不同种类。

红生:为勾红脸的须生,如扮演关羽、赵匡胤等。

小生:指演剧中的翎子生(带雉翎的大将,王侯等),纱帽生(官生)、扇子生(书生)、穷生(穷酸文人)等。

武生:为戏中的武打角色,穿厚底靴的叫长靠(墩子)武生,穿薄底靴的称短打(撇子)武生。

生

关于秦腔

角

色

净角指脸画彩图的花脸角色,看来并不干净,故反其意为‘净”。

净行分如下几种角色:以唱为主的铜锤花脸与黑头花脸;

以工架为主的架子花脸,如大将、和尚、绿林好汉及武花脸与摔打花脸等。铜锤花脸称正净,架子花脸叫副净、武工花脸名武净,武二花脸言红净,在表演风格上均有不同的特色。

净

关于秦腔

角

色

剧中丑行勾脸,而勾画“三花脸”,面谱与花脸有很大区别。

丑行又分文丑、武丑。文丑中又分为方巾丑(文人,儒生);

武丑,专演跌、打、翻、扑等武技角色。根据动物属相,丑属牛,牛性笨,丑为笨的代名词。但舞台上的武丑亦叫开口跳,而能说能跳,表演出活泼伶俐,善演武功武技的角色。

丑

关于秦腔

您的欣赏

敬请批评指正!

感

谢