八下1社戏 课件(共29张ppt)

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

1社戏

导入语

01

过去一年中,我们曾学习过三篇鲁迅先生的散文,分别是《阿长与<山 海经>》、(从百草园到三味书屋》和《藤野先生》,而今天我们将学习的是他的小说作品《社戏》。

02

03

教学导入

体会作者对故乡乐土、童年回忆真挚浓厚的深情,体会作者对传统乡风民俗、文化的眷念。

厘清小说的故事情节,简说人物形象,学习人物描写方法对刻画人物形象的。

了解文章知识背景,掌握课文中的生字读音及字形和生词的含义。

结合文本,赏读重点文段,进行小说基本知识的教学。

厘清故事情节

了解文章背景

赏读重点文段

体会作者情感

教学目标

02

教学流程

Chapter

鲁迅,原名周树人,是中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革革命家,散文集有《朝花夕拾》。

鲁迅的介绍

《呐喊》是鲁迅的一本小说集,而《社戏》是其中的一篇文章,这篇文章被选入教材中,成为了一道经典。

小说集

鲁迅在《社戏》中塑造了众多的人物形象,其中主角是迅哥儿,迅哥儿是鲁迅笔下的一个小男孩。

人物形象

作者简介

以塑造人物形象为中心,通过完整故事情节的叙述和具体的环境播写反映社会生活的一种文学体裁。

小说

乡土小说

小说三要素

指靠回忆重组来描写故乡农村的生活,带有浓厚乡土气息和地方色彩的小说。

情节、人物、环境,是小说创作的基本要素,缺一不可,共同构建了小说的核心。

03

02

01

顺势提出“小说”及“乡土小说”的概念

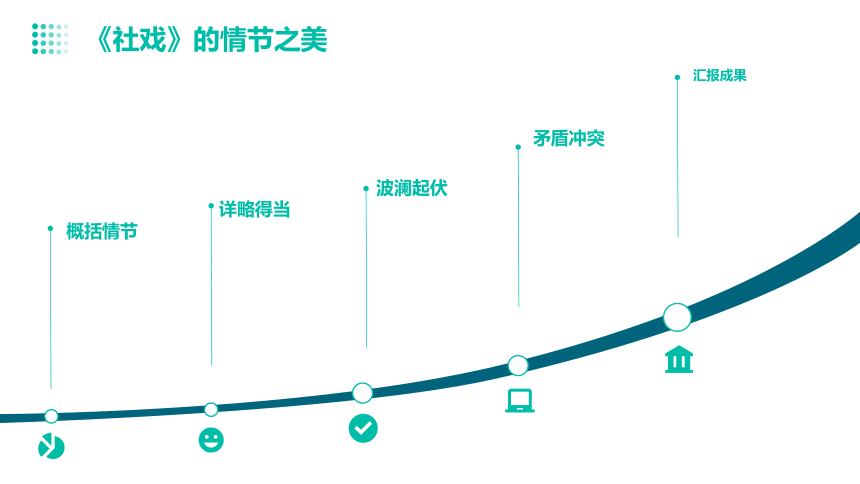

波澜起伏

教师引导学生分析“戏前波折”,帮助学生理解波澜起伏的写法。

概括情节

学生学小说知识,用一句话概括小说情节,培养概括能力。

详略得当

教师讲解知识,引导学生关注故事情节的详略得当,重点详写了戏前风波和船头看戏。

矛盾冲突

教师讲解“意外”与“波澜”的概念,并举例示范,学生重点分析“戏前波折”这一部分。

汇报成果

学生汇报成果,教师提示总结,给出示范,让学生体会小说作品布局的“详略得当”。

《社戏》的情节之美

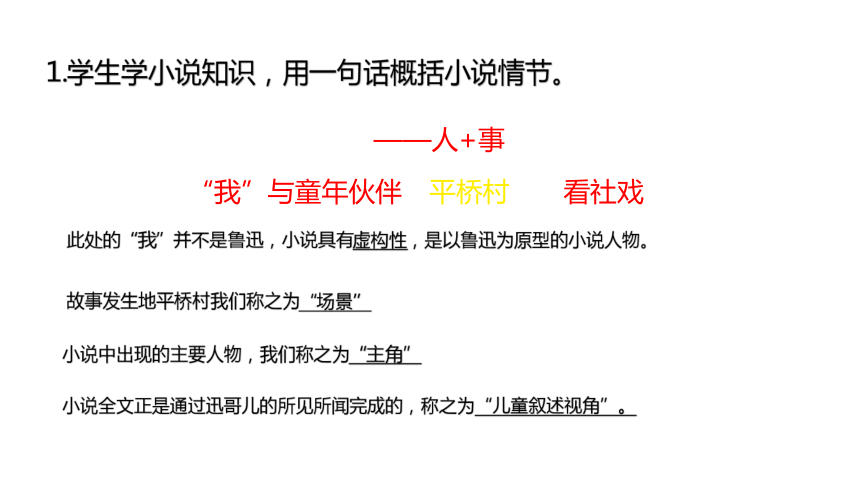

1.学生学小说知识,用一句话概括小说情节。

本文讲述了“我”与童年伙伴在平桥村一同看社戏的故事。

提示:概括小说情节方法——人+事

此处的“我”并不是鲁迅,小说具有虚构性,是以鲁迅为原型的小说人物。

小说中出现的主要人物,我们称之为“主角”

小说全文正是通过迅哥儿的所见所闻完成的,称之为“儿童叙述视角”。

故事发生地平桥村我们称之为“场景”

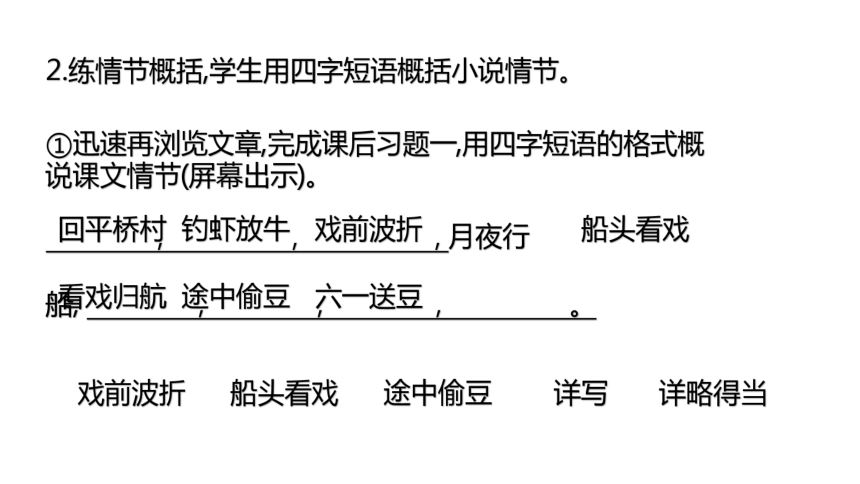

2.练情节概括,学生用四字短语概括小说情节。

①迅速再浏览文章,完成课后习题一,用四字短语的格式概说课文情节(屏幕出示)。

, , , 月夜行船, , , , 。

回平桥村

钓虾放牛

戏前波折

船头看戏

看戏归航

途中偷豆

六一送豆

戏前波折

船头看戏

途中偷豆

详写

详略得当

3.品波澜之美,重点分析“戏前波折”

何为波折?

(名)事情进行过程中所产生的曲折:几经~,事情终于办完了。[近]挫折。[反]顺利。

波折指小说情节曲折,一波三折,有很多意料之外的事情发生。

请同学们赏读文章第6——10段,尝试找出其中的“曲折”“意外”。

情节曲折,一波三折

波折一

叫不到船

波折三

外祖母担心

波折二

不准和别人同去

人物情绪中的波折

急得要哭

不钓虾,东西也少吃

高兴

轻松舒展

本文题目为《社戏》,但绝大部分的故事情节在社戏之后和社戏之前,而对看戏的情况描绘笔墨并不很多,特别是偷豆的情节更是作者详写的部分,作者有这样一句话评价自己那晚的感受:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,--也不再看到那夜似的好戏了。”究竟那晚的戏好不好看 那晚好吃的又只是豆吗

请同学们齐读课文最后一段,思考这一段运用了什么表达方式?

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆, 也不再看到那夜似的好戏了。

抒情

那么究竟使豆和戏变得与众不同的原因何在呢 对文中出现的人物进行评说。

1.自由评说人物。

①本文先后刻画了平桥村里阿发、桂生、双喜、六一公公等人物。根据如下格式,选择你印象深刻的一个人物说话。

我从文中 (概括事例),看出他是一个 (形容词)的人。

自由评说人物

人物的动作描写

赏析出发时的一系列划船动作有什么妙处,将孩子们渴望看戏想要出发的快乐激动刻画得淋漓尽致。

人物的语言描写

学生分享自由说话,教师点评,引导学生关注人物的语言特点和情感表达。

小说的伏笔和照应

教师根据学生选择的人物,穿插三个教学点的点拨,帮助学生更好地理解小说中的伏笔与照应。

出发时的一系列划船动作有什么妙处?(人物的动作描写)

将孩子们渴望看戏想要出发的快乐激动刻画得淋漓尽致。

我的很重的心忽而轻松了,身材也彷佛伸展到说没有出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,各人跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经 开船,在桥石上一 ,退后几尺,即又上前 了桥。于是 起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河道中, 一般径向赵庄前进了。

点

磕

出

架

飞

阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢 ”双喜先跳下去了,在岸上说。

“最聪明”的双喜为什么“结巴”了

人物的语言描写

双喜聪明又善解人意,同时阿发主动表示偷自己家豆的人情美。

小说的伏笔和照应

桂生的“偷”豆之谜。

本文处处可见小说的伏笔与照应之美,桂生之前没有买到豆浆而此刻想要偷豆来弥补之前的遗憾,可见故乡孩子们有情有义。

为什么是桂生提出的偷豆

双喜具有聪明能干、善解人意、考虑周到、办事果断的特点,阿发则热情好客、淳朴无私、憨厚普良、天真活泼。

双喜特点

桂生机灵勤快、有情有义

桂生特点

教师总结人物形象

阿发特点

阿发则热情好客、淳朴无私、憨厚普良、天真活泼。

六一公公宽厚好客、喜欢孩子

六一公公特点

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,--也不再看到那夜似的好戏了。

升华点拨: 再次朗读课文最后一段,关注作者情感的升华。

好吃的豆源自这些故乡的人和美好的回忆,故乡的人们质朴、纯真、善良、友好。

01

02

03

04

写作手法

小说运用了丰富的故事情节和人物形象,传递了真挚的感情,这得益于作者精雕细琢的语言和精巧的写作技法。

内容赏析

品读课文第22、23段,任选一到两个角度揣摩赏析,可以感受到作者对环境的敏锐感知和生动描绘。

多角度揣摩妙点--《社戏》的环境之美

情节发展

从右侧任选一到两个话题进行赏析

品读课文第22、23段

01

感官调动

从视觉、听觉两个角度写船离开赵庄时“我”回望戏台的情景和感受。

02

修辞的运用

比喻:把“戏台”比作“仙山楼阁”,从视觉角度写出了月光下、灯火光中戏台的朦胧美。把“航船”比作比作在浪花里蹿的大白鱼,写出了小伙伴们划船本领之高、行船速度之快,也反映了儿童富于幻想的特点和当时愉快的心情。

任选一到两个话题进行赏析

伏笔与照应

用词的精确

旁观者的作用

环境描写

再次明确强调课文中出现的小说写作技法

“月”还没有落为下一段的“深夜”相呼应。

儿童视角的奇妙想象,再配合以旁观者的赞美来衬托孩子们的驾船技术。(侧面描写)

”疑心“”不好意思“表现了”我”对盼望已久的社戏有所留恋,符合儿童的心理。

半想象半纪实的描写,童话般的语言反映了儿童富于想的特点和孩子的浪漫气息。

朗读与感受

请学生们齐声朗读课文的最后一句话,感受作者对传统乡风民俗、传统文化的眷恋与回响。

板书设计

有趣的情节+善良的人物+优美的环境 =最好吃的豆、最好看的戏。

收束教学

“豆”与“戏”代表的是作者的乡村 情怀、童年情怀。

补发《社戏》删减部分,让学生课后阅读,结合所学知识、概念,对《社戏》全文中的写作手法举例赏析。

01

02

让学生调査、整理、分享自己家乡特有的风俗民情,更好地理解民俗的价值和意义,从而培养学生热爱家乡的情感。

作业布置

板书设计

情节

人物

有趣的情节

善良的人物

社戏

最好吃的豆

环境

鲁迅

最好看的戏

优美的环境

感谢观看

THANKS

1社戏

导入语

01

过去一年中,我们曾学习过三篇鲁迅先生的散文,分别是《阿长与<山 海经>》、(从百草园到三味书屋》和《藤野先生》,而今天我们将学习的是他的小说作品《社戏》。

02

03

教学导入

体会作者对故乡乐土、童年回忆真挚浓厚的深情,体会作者对传统乡风民俗、文化的眷念。

厘清小说的故事情节,简说人物形象,学习人物描写方法对刻画人物形象的。

了解文章知识背景,掌握课文中的生字读音及字形和生词的含义。

结合文本,赏读重点文段,进行小说基本知识的教学。

厘清故事情节

了解文章背景

赏读重点文段

体会作者情感

教学目标

02

教学流程

Chapter

鲁迅,原名周树人,是中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革革命家,散文集有《朝花夕拾》。

鲁迅的介绍

《呐喊》是鲁迅的一本小说集,而《社戏》是其中的一篇文章,这篇文章被选入教材中,成为了一道经典。

小说集

鲁迅在《社戏》中塑造了众多的人物形象,其中主角是迅哥儿,迅哥儿是鲁迅笔下的一个小男孩。

人物形象

作者简介

以塑造人物形象为中心,通过完整故事情节的叙述和具体的环境播写反映社会生活的一种文学体裁。

小说

乡土小说

小说三要素

指靠回忆重组来描写故乡农村的生活,带有浓厚乡土气息和地方色彩的小说。

情节、人物、环境,是小说创作的基本要素,缺一不可,共同构建了小说的核心。

03

02

01

顺势提出“小说”及“乡土小说”的概念

波澜起伏

教师引导学生分析“戏前波折”,帮助学生理解波澜起伏的写法。

概括情节

学生学小说知识,用一句话概括小说情节,培养概括能力。

详略得当

教师讲解知识,引导学生关注故事情节的详略得当,重点详写了戏前风波和船头看戏。

矛盾冲突

教师讲解“意外”与“波澜”的概念,并举例示范,学生重点分析“戏前波折”这一部分。

汇报成果

学生汇报成果,教师提示总结,给出示范,让学生体会小说作品布局的“详略得当”。

《社戏》的情节之美

1.学生学小说知识,用一句话概括小说情节。

本文讲述了“我”与童年伙伴在平桥村一同看社戏的故事。

提示:概括小说情节方法——人+事

此处的“我”并不是鲁迅,小说具有虚构性,是以鲁迅为原型的小说人物。

小说中出现的主要人物,我们称之为“主角”

小说全文正是通过迅哥儿的所见所闻完成的,称之为“儿童叙述视角”。

故事发生地平桥村我们称之为“场景”

2.练情节概括,学生用四字短语概括小说情节。

①迅速再浏览文章,完成课后习题一,用四字短语的格式概说课文情节(屏幕出示)。

, , , 月夜行船, , , , 。

回平桥村

钓虾放牛

戏前波折

船头看戏

看戏归航

途中偷豆

六一送豆

戏前波折

船头看戏

途中偷豆

详写

详略得当

3.品波澜之美,重点分析“戏前波折”

何为波折?

(名)事情进行过程中所产生的曲折:几经~,事情终于办完了。[近]挫折。[反]顺利。

波折指小说情节曲折,一波三折,有很多意料之外的事情发生。

请同学们赏读文章第6——10段,尝试找出其中的“曲折”“意外”。

情节曲折,一波三折

波折一

叫不到船

波折三

外祖母担心

波折二

不准和别人同去

人物情绪中的波折

急得要哭

不钓虾,东西也少吃

高兴

轻松舒展

本文题目为《社戏》,但绝大部分的故事情节在社戏之后和社戏之前,而对看戏的情况描绘笔墨并不很多,特别是偷豆的情节更是作者详写的部分,作者有这样一句话评价自己那晚的感受:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,--也不再看到那夜似的好戏了。”究竟那晚的戏好不好看 那晚好吃的又只是豆吗

请同学们齐读课文最后一段,思考这一段运用了什么表达方式?

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆, 也不再看到那夜似的好戏了。

抒情

那么究竟使豆和戏变得与众不同的原因何在呢 对文中出现的人物进行评说。

1.自由评说人物。

①本文先后刻画了平桥村里阿发、桂生、双喜、六一公公等人物。根据如下格式,选择你印象深刻的一个人物说话。

我从文中 (概括事例),看出他是一个 (形容词)的人。

自由评说人物

人物的动作描写

赏析出发时的一系列划船动作有什么妙处,将孩子们渴望看戏想要出发的快乐激动刻画得淋漓尽致。

人物的语言描写

学生分享自由说话,教师点评,引导学生关注人物的语言特点和情感表达。

小说的伏笔和照应

教师根据学生选择的人物,穿插三个教学点的点拨,帮助学生更好地理解小说中的伏笔与照应。

出发时的一系列划船动作有什么妙处?(人物的动作描写)

将孩子们渴望看戏想要出发的快乐激动刻画得淋漓尽致。

我的很重的心忽而轻松了,身材也彷佛伸展到说没有出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,各人跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经 开船,在桥石上一 ,退后几尺,即又上前 了桥。于是 起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河道中, 一般径向赵庄前进了。

点

磕

出

架

飞

阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢 ”双喜先跳下去了,在岸上说。

“最聪明”的双喜为什么“结巴”了

人物的语言描写

双喜聪明又善解人意,同时阿发主动表示偷自己家豆的人情美。

小说的伏笔和照应

桂生的“偷”豆之谜。

本文处处可见小说的伏笔与照应之美,桂生之前没有买到豆浆而此刻想要偷豆来弥补之前的遗憾,可见故乡孩子们有情有义。

为什么是桂生提出的偷豆

双喜具有聪明能干、善解人意、考虑周到、办事果断的特点,阿发则热情好客、淳朴无私、憨厚普良、天真活泼。

双喜特点

桂生机灵勤快、有情有义

桂生特点

教师总结人物形象

阿发特点

阿发则热情好客、淳朴无私、憨厚普良、天真活泼。

六一公公宽厚好客、喜欢孩子

六一公公特点

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,--也不再看到那夜似的好戏了。

升华点拨: 再次朗读课文最后一段,关注作者情感的升华。

好吃的豆源自这些故乡的人和美好的回忆,故乡的人们质朴、纯真、善良、友好。

01

02

03

04

写作手法

小说运用了丰富的故事情节和人物形象,传递了真挚的感情,这得益于作者精雕细琢的语言和精巧的写作技法。

内容赏析

品读课文第22、23段,任选一到两个角度揣摩赏析,可以感受到作者对环境的敏锐感知和生动描绘。

多角度揣摩妙点--《社戏》的环境之美

情节发展

从右侧任选一到两个话题进行赏析

品读课文第22、23段

01

感官调动

从视觉、听觉两个角度写船离开赵庄时“我”回望戏台的情景和感受。

02

修辞的运用

比喻:把“戏台”比作“仙山楼阁”,从视觉角度写出了月光下、灯火光中戏台的朦胧美。把“航船”比作比作在浪花里蹿的大白鱼,写出了小伙伴们划船本领之高、行船速度之快,也反映了儿童富于幻想的特点和当时愉快的心情。

任选一到两个话题进行赏析

伏笔与照应

用词的精确

旁观者的作用

环境描写

再次明确强调课文中出现的小说写作技法

“月”还没有落为下一段的“深夜”相呼应。

儿童视角的奇妙想象,再配合以旁观者的赞美来衬托孩子们的驾船技术。(侧面描写)

”疑心“”不好意思“表现了”我”对盼望已久的社戏有所留恋,符合儿童的心理。

半想象半纪实的描写,童话般的语言反映了儿童富于想的特点和孩子的浪漫气息。

朗读与感受

请学生们齐声朗读课文的最后一句话,感受作者对传统乡风民俗、传统文化的眷恋与回响。

板书设计

有趣的情节+善良的人物+优美的环境 =最好吃的豆、最好看的戏。

收束教学

“豆”与“戏”代表的是作者的乡村 情怀、童年情怀。

补发《社戏》删减部分,让学生课后阅读,结合所学知识、概念,对《社戏》全文中的写作手法举例赏析。

01

02

让学生调査、整理、分享自己家乡特有的风俗民情,更好地理解民俗的价值和意义,从而培养学生热爱家乡的情感。

作业布置

板书设计

情节

人物

有趣的情节

善良的人物

社戏

最好吃的豆

环境

鲁迅

最好看的戏

优美的环境

感谢观看

THANKS

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读