八下4灯笼 课件(共29张ppt)

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

一盏灯笼,满腔情怀。

《灯笼》

吴伯箫(1906—1982),原名熙成,山东莱芜人,散文家、教育家。一生作品200多篇,较著名的作品有《山屋》《菜园小记》《记一辆纺车》等,主要散文集有《羽书》《北极星》《忘年》等;译作有海涅的《波罗的海》。

其散文,既高亢粗犷,神采飘逸,又活泼生动,柔细幽深。以小见大、构思精巧,富有真切的生活实感,语言质朴清新。

作者简介

课文研读

寻找灯笼之事

灯笼与作者有着怎么样的关系?请快速浏览文章,找出最能体现作者与灯笼关系的句子。

真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。

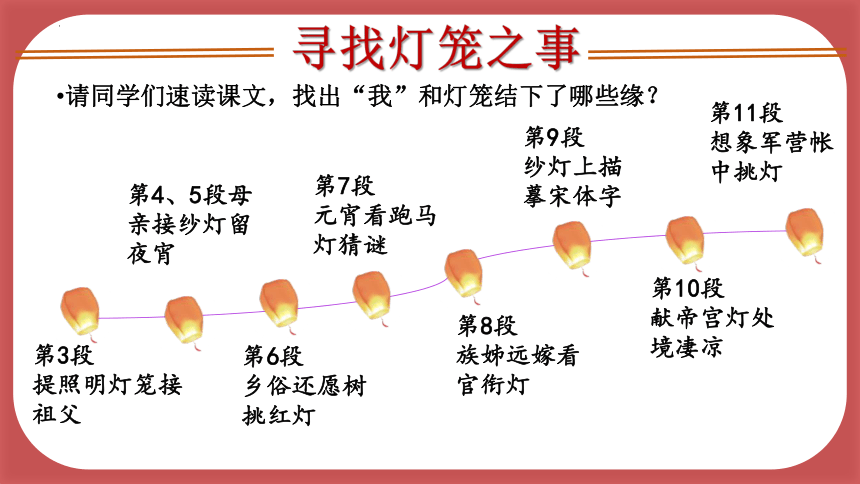

第3段

提照明灯笼接祖父

第4、5段母亲接纱灯留夜宵

第6段

乡俗还愿树挑红灯

第7段

元宵看跑马灯猜谜

第8段

族姊远嫁看官衔灯

第9段

纱灯上描摹宋体字

第10段

献帝宫灯处境凄凉

第11段

想象军营帐中挑灯

课文研读

请同学们速读课文,找出“我”和灯笼结下了哪些缘?

寻找灯笼之事

课文研读

寻找灯笼之情

再细读课文第3-11段,勾画文段中蕴含丰富情感的句子,并做好批注。

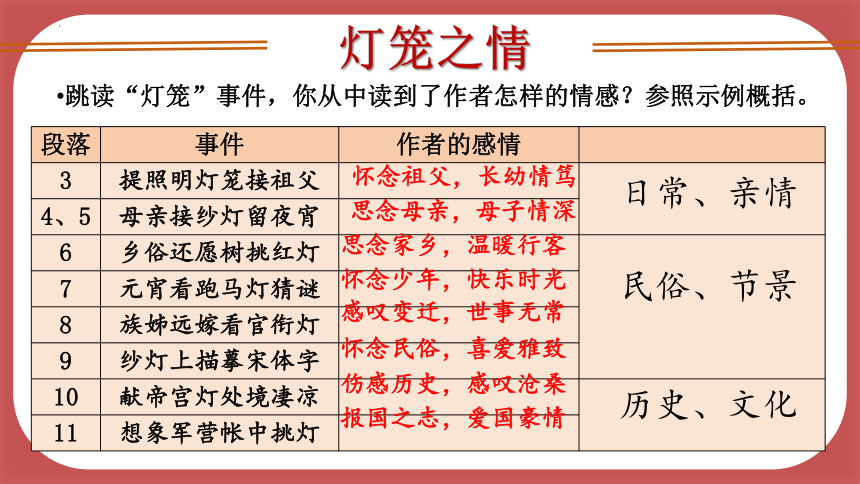

段落 事件 作者的感情

3 提照明灯笼接祖父

4、5 母亲接纱灯留夜宵 6 乡俗还愿树挑红灯

7 元宵看跑马灯猜谜 8 族姊远嫁看官衔灯 9 纱灯上描摹宋体字 10 献帝宫灯处境凄凉

11 想象军营帐中挑灯 怀念祖父,长幼情笃

思念母亲,母子情深

思念家乡,温暖行客

怀念少年,快乐时光

感叹变迁,世事无常

怀念民俗,喜爱雅致

伤感历史,感叹沧桑

报国之志,爱国豪情

跳读“灯笼”事件,你从中读到了作者怎样的情感?参照示例概括。

日常、亲情

民俗、节景

历史、文化

灯笼之情

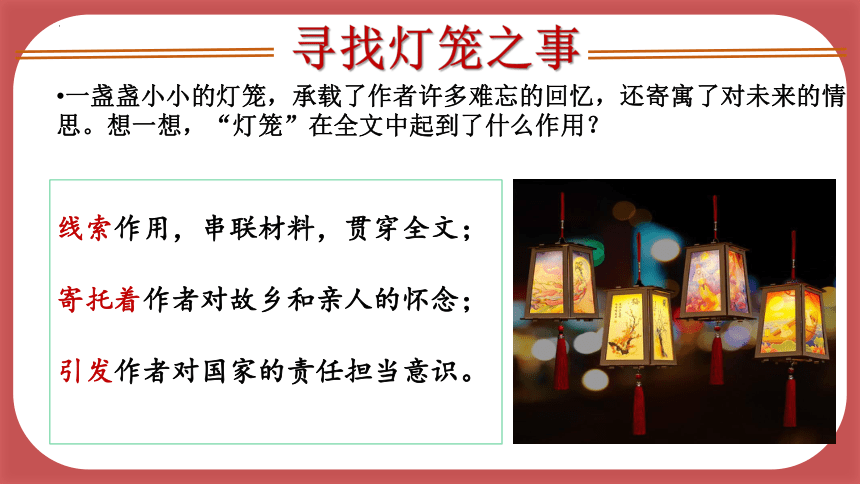

线索作用,串联材料,贯穿全文;

寄托着作者对故乡和亲人的怀念;

引发作者对国家的责任担当意识。

一盏盏小小的灯笼,承载了作者许多难忘的回忆,还寄寓了对未来的情思。想一想,“灯笼”在全文中起到了什么作用?

寻找灯笼之事

课文研读

寻找灯笼之情

铺开记忆的网,往昔的美好令人怀念。回到现实,诗人写下这篇文章时,我们的国家面临着怎么样的危险处境?

课文研读

寻找灯笼之情

面对黑暗的现实,作者发出了怎样的誓言?怎样的宏愿?

最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑,那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的。你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。

霍骠姚

西汉名将霍去病,受封嫖姚校尉。后指守边立功的武将。

雪夜入蔡

唐朝后期名将李愬雪夜袭取蔡州,擒获吴元济之役。

胡人不敢南下牧马

指的是秦将蒙恬率军反击匈奴的故事。

宋爱国诗人、将领辛弃疾《破阵子》中“醉里挑灯看剑”

挑灯看剑

汉将李广

李广多次抗击匈奴,保卫国家,有飞将军之称。

sù

唐朝裴公

裴度为将相二十余年,辅佐宪宗实现“元和中兴”。

灯笼之情

引用诗词,借用历史人物典故,写铁血将军保家卫国的故事,表达作者的敬慕之情,为后文的直抒胸臆做铺垫。表达了自己做“灯笼下的马前卒”的誓愿,情感悲壮激越,体现了爱国情怀。

灯笼之情

“唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!”

课文研读

灯笼之情

朗读文章结尾,探究作者的写作意图。

呼吁更多的人加入抗日的队伍中,全中国的民众们都团结起来,团结一心,共抵外敌侵略。只有全国人民都团结起来,才能保家卫国,让灯笼重新挂在每家每户,重新挂在村头慰籍孤行客的心,重拾人民安居乐业的美好。“天下兴亡,匹夫有责”,体现的是作者与时代同呼吸、共命运的担当精神。

灯笼凝聚了作者哪些情感?

己

家

国

对灯笼的喜爱

对民俗的怀念

对时光的怀念

对亲人的思念

对家乡的怀念

对变迁的感叹

对历史的感伤

对国家的热爱

对社会的担当

作者从生活中细碎的小事入手,以“灯笼”作为媒介,抒写细微的情感,由一家一村延及天下,由一时一事延及历史,由个人延及社会。最后所述国家之事、所抒壮烈之情,才是作者真正的写作意图。

以小见大,升华主旨:文章作品中,通过小题材、小事件和细节来揭示重大主题、反映深广内容的写作方法。以小见大法的特点就在于抓住一事一物、一情一景,从大处着眼、小处落笔,深入发掘,展开联想,为读者创造一个比现实生活更为广阔、更为深远的艺术境界。

小:人物之小,事件细碎,情感细微

大:家国情怀、壮烈之情、担当精神

灯笼之情

“升华主题”:主题在升华的过程中,的确是由一种境界,转化为另一种更高的境界。

灯笼之情

清新 平淡 雄浑 质朴 幽默 含蓄 豪迈

简洁 通俗 自然 乡土 恬淡 雅致 细腻

《灯笼》语言风格

平淡、质朴、含蓄、简洁、

自然、乡土、雅致……

灯笼之言

下面这些有关语言风格的词语,你觉得哪些可以用来描述这篇课文?

第一组:

A:岁梢寒夜,玩火玩灯,除夕燃滴滴金,放焰火,是孩子群里少有例外的事。

B:坡野里想起跳跳的磷火,村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生篮,冰糖葫芦;台上的小丑,花脸,《司马懿探山》。

运用短句,语言简洁、含蓄,有声韵之美。

感受语言风格。

灯笼之言

第二组:

A:祖父好,在路上轻易不提斡旋着的情事,倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故:雪夜驰马,荒郊店宿,每每令人忘路之远近。

(天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。(杜牧《秋夕》) (“忘路之远近”——陶渊明《桃花源记》)

B:最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候将军在挑灯看剑,那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍嫖姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗

(“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。”——辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 )

化诗为文

感受语言风格。

灯笼之言

第二组:

A:金吾不禁的那元宵节(苏味道《正月十五日夜》火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游妓皆秾李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。

B:你听,正萧萧班马鸣也。

(李白《送友人》)

化诗为文

感受语言风格。

灯笼之言

第一组:

A:提起灯笼,就会想起三家村的犬吠,村中老头呵狗的声音;就会想起庞大的晃荡着的影子,夜行人咕咕噜噜的私语;想起祖父雪白的胡须,同洪亮大方的谈吐;坡野里想起跳跳的磷火;村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众、花生篮、冰糖葫芦,台上的小丑、花脸、《司马懿探山》。

善用修辞手法。

感受语言风格。

灯笼之言

运用排比的修辞手法,连用五个“想起”,选取儿时乡村生活中最为平常、熟悉的事物、场景来写,生动形象地写出了“我”与灯笼之间接下的太多的缘分,给作者留下很多美好的回忆,表达了作者对过去美好时光的怀恋。

第一组:

B:我爱皎洁的月华,如沸的繁星,同一支夜晚来挑着照路的灯笼。

善用修辞手法。

感受语言风格。

灯笼之言

比喻,月亮,星星,灯笼,都可以打破黑暗,带来光明。而当时的中国是黑暗的,作者和全国人民都渴望光明。人提着灯笼、点亮灯笼,只有人对光明对美好生活产生了的渴望和追求,才会提看灯笼去照亮追求的道路。所以灯笼和人是同呼吸共命运的。

分析课文中“灯笼”所蕴含的民俗文化意义。

内容分类 段落 相关描述 蕴含

意义

1

3 5、9 灯笼之意

村民日常生活

大人管制小孩“玩火”,但他们自己“偷偷还要在神龛里点起烛来”

“我”夜晚随大人去迎接进城归来的祖父,祖父“一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故——雪夜驰马,荒郊店宿”

其他如在村里上灯学,“挑了灯笼走去挑了灯笼走回”,以及“用朱红在纱灯上描宋体字”等

“灯笼”与村民生活不可分离,给人以温暖

内容分类 段落 相关描述 蕴含

意义

2

6 灯笼之意

乡村艺术表演

“村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众、花生篮、冰糖葫芦,台上的小丑、花脸、《司马懿探山》”

“乡俗还愿,唱戏、挂神袍而外,常在村头高挑一挂红灯。仿佛灯柱上还照例有些松柏枝叶做点缀”

“灯笼”成为乡村艺术的重要构成,成为文化符号

内容分类 段落 相关描述 蕴含

意义

7

8 灯笼之意

乡村年节景象

“金吾不禁的那元宵节张灯结彩,却曾于太平丰年在几处山城小县里凑过热闹:跟了一条龙灯在人海里跑半夜,不觉疲乏是什么,还要去看庆丰酒店的跑马灯,猜源亨油坊出的灯谜”

“族姊远嫁,大送大迎,曾听过彻夜的鼓吹,看满街的灯火”

“灯笼”装点了乡村的节日,带给村民欢乐

内容分类 段落 相关描述 蕴含

意义

7

8 10 11 灯笼之意

历史文化

“唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至铿然的那种盛世太古远了”

“《宋史·仪卫志》载,准有打灯笼子亲事官八十人”

“……好一似扬子江,驾小舟,风狂浪大,浪大风狂’的汉献帝也许有灯笼做伴”

“那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的”

“灯笼”具有深厚的历史文化积淀,成为民族文化的重要组成部分

本文作者以散文的自由笔法,回忆了与灯笼相关的童年生活、亲情故事、英雄人物等,表达了对童年美好生活的怀念、对亲人的感激,同时表达了对时局的担忧和对未来的期望,表现出作者志存高远、希望建功立业的伟大志向,以及与时代同呼吸、共命运的担当精神。

课堂总结

接汉疑星落,依楼似月悬。

——《十五夜观灯》(唐)卢照邻

去年元夜时,花市灯如昼。

——《生查子·元夕》(宋) 欧阳修

灯笼一样薄腊纸,莹如云母含清光。

——《灯笼》 (宋) 陆游

十万人家火烛光,门门开处见红妆。

——《观灯》(唐)张萧远

诗词积累

一盏灯笼,满腔情怀。

《灯笼》

吴伯箫(1906—1982),原名熙成,山东莱芜人,散文家、教育家。一生作品200多篇,较著名的作品有《山屋》《菜园小记》《记一辆纺车》等,主要散文集有《羽书》《北极星》《忘年》等;译作有海涅的《波罗的海》。

其散文,既高亢粗犷,神采飘逸,又活泼生动,柔细幽深。以小见大、构思精巧,富有真切的生活实感,语言质朴清新。

作者简介

课文研读

寻找灯笼之事

灯笼与作者有着怎么样的关系?请快速浏览文章,找出最能体现作者与灯笼关系的句子。

真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着的就都是。

第3段

提照明灯笼接祖父

第4、5段母亲接纱灯留夜宵

第6段

乡俗还愿树挑红灯

第7段

元宵看跑马灯猜谜

第8段

族姊远嫁看官衔灯

第9段

纱灯上描摹宋体字

第10段

献帝宫灯处境凄凉

第11段

想象军营帐中挑灯

课文研读

请同学们速读课文,找出“我”和灯笼结下了哪些缘?

寻找灯笼之事

课文研读

寻找灯笼之情

再细读课文第3-11段,勾画文段中蕴含丰富情感的句子,并做好批注。

段落 事件 作者的感情

3 提照明灯笼接祖父

4、5 母亲接纱灯留夜宵 6 乡俗还愿树挑红灯

7 元宵看跑马灯猜谜 8 族姊远嫁看官衔灯 9 纱灯上描摹宋体字 10 献帝宫灯处境凄凉

11 想象军营帐中挑灯 怀念祖父,长幼情笃

思念母亲,母子情深

思念家乡,温暖行客

怀念少年,快乐时光

感叹变迁,世事无常

怀念民俗,喜爱雅致

伤感历史,感叹沧桑

报国之志,爱国豪情

跳读“灯笼”事件,你从中读到了作者怎样的情感?参照示例概括。

日常、亲情

民俗、节景

历史、文化

灯笼之情

线索作用,串联材料,贯穿全文;

寄托着作者对故乡和亲人的怀念;

引发作者对国家的责任担当意识。

一盏盏小小的灯笼,承载了作者许多难忘的回忆,还寄寓了对未来的情思。想一想,“灯笼”在全文中起到了什么作用?

寻找灯笼之事

课文研读

寻找灯笼之情

铺开记忆的网,往昔的美好令人怀念。回到现实,诗人写下这篇文章时,我们的国家面临着怎么样的危险处境?

课文研读

寻找灯笼之情

面对黑暗的现实,作者发出了怎样的誓言?怎样的宏愿?

最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑,那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的。你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。

霍骠姚

西汉名将霍去病,受封嫖姚校尉。后指守边立功的武将。

雪夜入蔡

唐朝后期名将李愬雪夜袭取蔡州,擒获吴元济之役。

胡人不敢南下牧马

指的是秦将蒙恬率军反击匈奴的故事。

宋爱国诗人、将领辛弃疾《破阵子》中“醉里挑灯看剑”

挑灯看剑

汉将李广

李广多次抗击匈奴,保卫国家,有飞将军之称。

sù

唐朝裴公

裴度为将相二十余年,辅佐宪宗实现“元和中兴”。

灯笼之情

引用诗词,借用历史人物典故,写铁血将军保家卫国的故事,表达作者的敬慕之情,为后文的直抒胸臆做铺垫。表达了自己做“灯笼下的马前卒”的誓愿,情感悲壮激越,体现了爱国情怀。

灯笼之情

“唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!”

课文研读

灯笼之情

朗读文章结尾,探究作者的写作意图。

呼吁更多的人加入抗日的队伍中,全中国的民众们都团结起来,团结一心,共抵外敌侵略。只有全国人民都团结起来,才能保家卫国,让灯笼重新挂在每家每户,重新挂在村头慰籍孤行客的心,重拾人民安居乐业的美好。“天下兴亡,匹夫有责”,体现的是作者与时代同呼吸、共命运的担当精神。

灯笼凝聚了作者哪些情感?

己

家

国

对灯笼的喜爱

对民俗的怀念

对时光的怀念

对亲人的思念

对家乡的怀念

对变迁的感叹

对历史的感伤

对国家的热爱

对社会的担当

作者从生活中细碎的小事入手,以“灯笼”作为媒介,抒写细微的情感,由一家一村延及天下,由一时一事延及历史,由个人延及社会。最后所述国家之事、所抒壮烈之情,才是作者真正的写作意图。

以小见大,升华主旨:文章作品中,通过小题材、小事件和细节来揭示重大主题、反映深广内容的写作方法。以小见大法的特点就在于抓住一事一物、一情一景,从大处着眼、小处落笔,深入发掘,展开联想,为读者创造一个比现实生活更为广阔、更为深远的艺术境界。

小:人物之小,事件细碎,情感细微

大:家国情怀、壮烈之情、担当精神

灯笼之情

“升华主题”:主题在升华的过程中,的确是由一种境界,转化为另一种更高的境界。

灯笼之情

清新 平淡 雄浑 质朴 幽默 含蓄 豪迈

简洁 通俗 自然 乡土 恬淡 雅致 细腻

《灯笼》语言风格

平淡、质朴、含蓄、简洁、

自然、乡土、雅致……

灯笼之言

下面这些有关语言风格的词语,你觉得哪些可以用来描述这篇课文?

第一组:

A:岁梢寒夜,玩火玩灯,除夕燃滴滴金,放焰火,是孩子群里少有例外的事。

B:坡野里想起跳跳的磷火,村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生篮,冰糖葫芦;台上的小丑,花脸,《司马懿探山》。

运用短句,语言简洁、含蓄,有声韵之美。

感受语言风格。

灯笼之言

第二组:

A:祖父好,在路上轻易不提斡旋着的情事,倒是一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故:雪夜驰马,荒郊店宿,每每令人忘路之远近。

(天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。(杜牧《秋夕》) (“忘路之远近”——陶渊明《桃花源记》)

B:最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候将军在挑灯看剑,那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍嫖姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗

(“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。”——辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 )

化诗为文

感受语言风格。

灯笼之言

第二组:

A:金吾不禁的那元宵节(苏味道《正月十五日夜》火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游妓皆秾李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。

B:你听,正萧萧班马鸣也。

(李白《送友人》)

化诗为文

感受语言风格。

灯笼之言

第一组:

A:提起灯笼,就会想起三家村的犬吠,村中老头呵狗的声音;就会想起庞大的晃荡着的影子,夜行人咕咕噜噜的私语;想起祖父雪白的胡须,同洪亮大方的谈吐;坡野里想起跳跳的磷火;村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众、花生篮、冰糖葫芦,台上的小丑、花脸、《司马懿探山》。

善用修辞手法。

感受语言风格。

灯笼之言

运用排比的修辞手法,连用五个“想起”,选取儿时乡村生活中最为平常、熟悉的事物、场景来写,生动形象地写出了“我”与灯笼之间接下的太多的缘分,给作者留下很多美好的回忆,表达了作者对过去美好时光的怀恋。

第一组:

B:我爱皎洁的月华,如沸的繁星,同一支夜晚来挑着照路的灯笼。

善用修辞手法。

感受语言风格。

灯笼之言

比喻,月亮,星星,灯笼,都可以打破黑暗,带来光明。而当时的中国是黑暗的,作者和全国人民都渴望光明。人提着灯笼、点亮灯笼,只有人对光明对美好生活产生了的渴望和追求,才会提看灯笼去照亮追求的道路。所以灯笼和人是同呼吸共命运的。

分析课文中“灯笼”所蕴含的民俗文化意义。

内容分类 段落 相关描述 蕴含

意义

1

3 5、9 灯笼之意

村民日常生活

大人管制小孩“玩火”,但他们自己“偷偷还要在神龛里点起烛来”

“我”夜晚随大人去迎接进城归来的祖父,祖父“一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故——雪夜驰马,荒郊店宿”

其他如在村里上灯学,“挑了灯笼走去挑了灯笼走回”,以及“用朱红在纱灯上描宋体字”等

“灯笼”与村民生活不可分离,给人以温暖

内容分类 段落 相关描述 蕴含

意义

2

6 灯笼之意

乡村艺术表演

“村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众、花生篮、冰糖葫芦,台上的小丑、花脸、《司马懿探山》”

“乡俗还愿,唱戏、挂神袍而外,常在村头高挑一挂红灯。仿佛灯柱上还照例有些松柏枝叶做点缀”

“灯笼”成为乡村艺术的重要构成,成为文化符号

内容分类 段落 相关描述 蕴含

意义

7

8 灯笼之意

乡村年节景象

“金吾不禁的那元宵节张灯结彩,却曾于太平丰年在几处山城小县里凑过热闹:跟了一条龙灯在人海里跑半夜,不觉疲乏是什么,还要去看庆丰酒店的跑马灯,猜源亨油坊出的灯谜”

“族姊远嫁,大送大迎,曾听过彻夜的鼓吹,看满街的灯火”

“灯笼”装点了乡村的节日,带给村民欢乐

内容分类 段落 相关描述 蕴含

意义

7

8 10 11 灯笼之意

历史文化

“唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至铿然的那种盛世太古远了”

“《宋史·仪卫志》载,准有打灯笼子亲事官八十人”

“……好一似扬子江,驾小舟,风狂浪大,浪大风狂’的汉献帝也许有灯笼做伴”

“那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的”

“灯笼”具有深厚的历史文化积淀,成为民族文化的重要组成部分

本文作者以散文的自由笔法,回忆了与灯笼相关的童年生活、亲情故事、英雄人物等,表达了对童年美好生活的怀念、对亲人的感激,同时表达了对时局的担忧和对未来的期望,表现出作者志存高远、希望建功立业的伟大志向,以及与时代同呼吸、共命运的担当精神。

课堂总结

接汉疑星落,依楼似月悬。

——《十五夜观灯》(唐)卢照邻

去年元夜时,花市灯如昼。

——《生查子·元夕》(宋) 欧阳修

灯笼一样薄腊纸,莹如云母含清光。

——《灯笼》 (宋) 陆游

十万人家火烛光,门门开处见红妆。

——《观灯》(唐)张萧远

诗词积累

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读