22 《礼记》二则——大道之行也 课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 22 《礼记》二则——大道之行也 课件(共34张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 08:30:47 | ||

图片预览

文档简介

假如同学们到南京旅游,一定会去中山陵。那里是我国伟大的革命先行者——孙中山先生的长眠之地。在中山陵的大门上,镌刻着孙中山先生生前题写的四个大字——“天下为公”。这四个字是孙中山先生最喜欢的一句话,也是他题写的最多的一句话。它包含着孙先生为之奋斗一生的最高理想和最完美的社会构想。其实,这一句话最早出自于我国一部儒家经典著作——《礼记》。那么这四个字究竟有什么含义?为什么被孙中山先生奉为一生理想?我们不妨走进这部两千多年前就出现的典籍,共同寻找答案。

新课导入

大道之行也

1.结合注释疏通文意,积累重点文言词语

2.分析两篇短文的句式特点,掌握运用类比论证的方法论述观点

3.理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想

“大道”什么意思呢?在古代指政治上的最高理想。“行”是施行的意思。 大道之行——是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定和平的社会环境中,这样的社会也叫大同社会。

整体感知

大道之行也

本文选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。本文是《礼记·礼运》开头部分里的一段话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

原文此前还有一段文字记述孔子说这番话的来由,照录如下:

昔者仲尼与于蜡宾(参加国君在年终举行的祭典,蜡,读zhà),事毕,出游于观(读guān,宫门外两旁的台楼)之上,喟然而叹,仲尼之叹,盖叹鲁也(意思是鲁国已经丧失了国礼)。言偃(即子游,孔子的学生)在侧,曰:“君子何叹?”(孔子何叹?)孔子曰:“大道之行也,与三代之英(夏、商、周、三代的英贤),丘未之逮也(因出生晚,未能赶上)而有志焉。”

译文:以前孔子曾参加蜡祭陪祭者的行列,仪式结束后,出游到阙上,长声叹气。孔子叹气,大概是叹鲁国吧!子游在旁边问:“您为什么叹气呢?”孔子说:“大道实行的时代和夏商周三代英明杰出的君主当政的时代,我虽然没有赶上,可是我心里向往(那样的时代)!”

从这段文字可以看出,孔子是因为生活在变乱纷呈的春秋末期,迫切希望出现一个太平盛世,所以有这番言论。

货 恶 其 弃 于 地 也

选 贤 与 能

jǔ

整体感知——字音字形

讲 信 修 睦

mù

矜 寡 孤 独

guān

男 有 分

fèn

wù

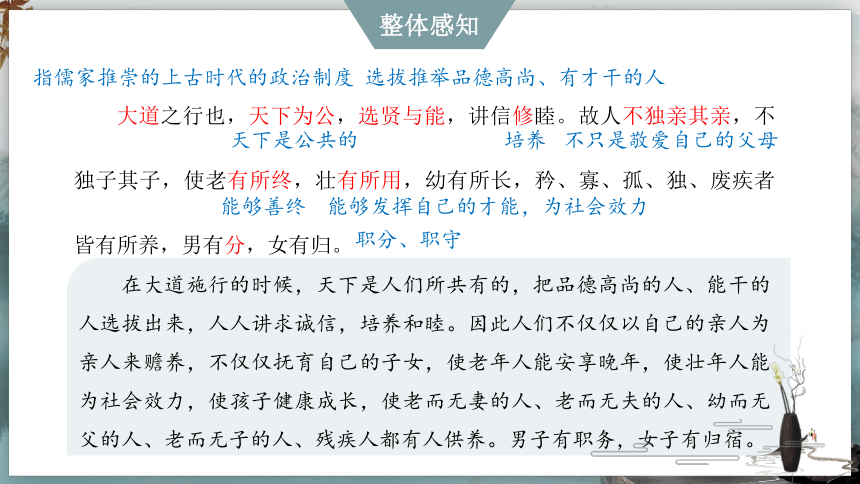

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

指儒家推崇的上古时代的政治制度

在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,人人讲求诚信,培养和睦。因此人们不仅仅以自己的亲人为亲人来赡养,不仅仅抚育自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都有人供养。男子有职务,女子有归宿。

选拔推举品德高尚、有才干的人

能够善终

天下是公共的

培养

不只是敬爱自己的父母

能够发挥自己的才能,为社会效力

职分、职守

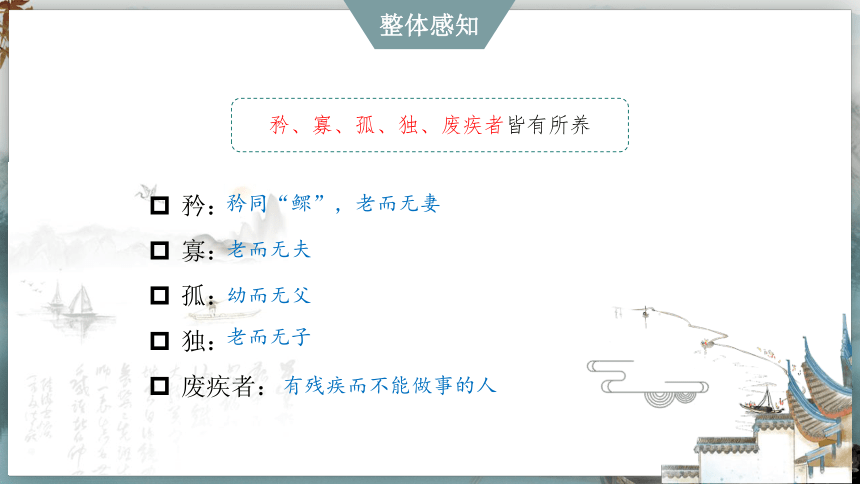

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

矜:

寡:

孤:

独:

废疾者:

矜同“鳏”,老而无妻

老而无夫

幼而无父

老而无子

有残疾而不能做事的人

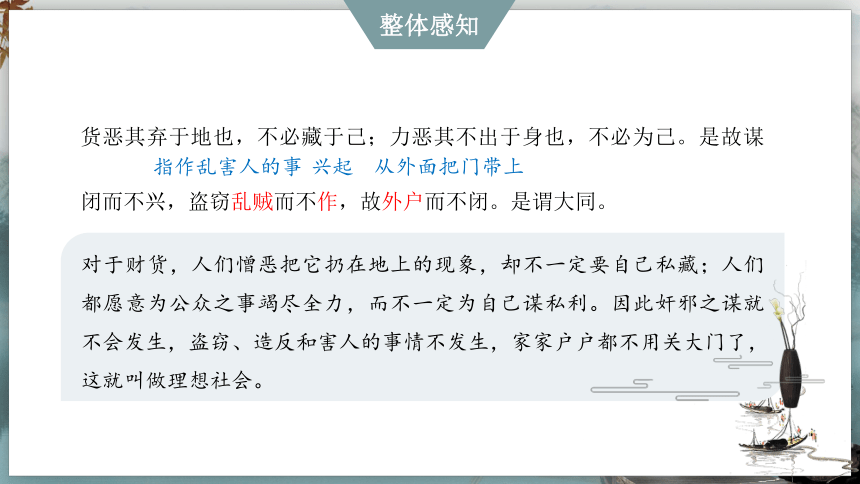

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

指作乱害人的事

兴起

从外面把门带上

对于财货,人们憎恶把它扔在地上的现象,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生,家家户户都不用关大门了,这就叫做理想社会。

1.“大同”社会的根本特征是什么?

天下为公

政权属于社会的全体成员,不属于任何个人。

选贤与能

社会的管理者应由社会成员选举产生,而选举的标准是“贤”“能”,即品德高尚、才能出众的人。

讲信修睦

社会成员间应当建立起良好的关系,要讲求诚信,崇尚和睦。

2.本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?

“不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”

满足生存的需要,人人都能受到全社会的关爱

“男有分,女有归”

满足发展的需要,人人都能安居乐业

“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”

满足精神愉悦的需要,货尽其用,人尽其力

作者理想中的大同社会是什么样子的?

“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同”

路不拾遗

夜不闭户

根据文义,全文可以分为几层?

可分为三层:作者运用了总—分—总的论述方法。

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}层次

概括

第一层:“大道之行也……讲信修睦。”

这一层是对“大同”社会的纲领性说明(根本特征),是总说。

第二层:“故人不独亲其亲……不必为己。”

详述“大同”社会的基本特征。

第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同。”

总结全文

1.说说对“天下为公”“选贤与能”“讲信修睦”的理解及其作用。

这三句起总领作用,对大同社会的概括说明,是治理社会的最高准则即社会纲领。“天下为公”是说政权性质属于社会的全体成员,这也是大同社会的根本特征。“选贤与能”是说用人准则,管理者应由德才兼备的人担任,体现了古代的尚贤思想。“讲信修睦”说的是社会关系,成员之间应当诚信和睦,不欺诈,唯有这样社会才会保持和平稳定。

深入探究

2.谈谈你对“不独亲其亲,不独子其子”“使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”的理解。

“不独亲其亲,不独子其子”,说的是每个人都能推己及人,把奉养父母、抚育子女的心意扩大到其他人身上,使全社会亲如一家。“老有所终,壮有所用,幼有所长”,是对各年龄段的人群都要做出合适的安排, 特别要对“矜、寡、孤、独、废疾者”这五种人实行生活保障。这句话点出了大同社会第一个方面的特征:人人都能得到社会的关爱。在形式上运用了排比的修辞,形成整齐划一的句式,增强了表达效果。

3.“有分”“有归”点出大同社会的什么特征?

4.“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”写人们对财物、劳动的态度,说明了什么?

“有分”就是有稳定的工作,“有归”就是男女婚配及时,有和乐的家庭。这是大同社会第二个方面的特征:人人都能安居乐业。

通过人们在对待财物和劳动上毫无私心的表现,人们珍惜劳动,树公心、去私心讲求节约奉献精神,点出大同社会第三方面的特征:货尽其用,人尽其力。

“大同”社会的基本特征?

1.人人都受到全社会的关爱

2.人人都能安居乐业

3.货尽其用,人尽其力

5.从“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”中,你感受到了当时社会怎样的状况?

补充材料:

孔子过泰山侧 ,有妇人哭于墓者而哀,夫子式①而听之,使子路问之曰:“子之哭也,一②似重有忧者。”而曰:“然③。昔者吾舅④死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。”夫子曰:“何为不去也?”曰:“无苛政⑤。”夫子曰:“小子⑥识⑦之:苛政猛于虎也!”(出自《礼记·檀弓下》 )

【注释】①式:同“轼”,车前的横木,这里用作动词,扶着车前的扶手板。②一:真是,实在。③然:是这样的。④舅:丈夫的父亲(指公公),古以舅姑称公婆。⑤苛政:繁重的徭役赋税。⑥小子:古时长辈对晚辈,或老师对学生的称呼。 ⑦识(zhì):同“志”,记住。

这是理想的大同社会安定、和谐的生活状况的反映,把现实与理想进行对比,折射出当时现实社会的黑暗、阴险,这也说明了人们为什么迫切追求理想社会的原因。

《大道之行也》通过对理想社会的特征的描述,阐述了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这个理想社会的向往,同时,也反映了我国古代劳动人民对美好生活的追求。

主题思想

“大道之行也”为我们描绘了一幅宏伟瑰丽的社会蓝图。在那里,人们生活着并快乐着。尽管这个理想社会在当时不可能成为现实,但两千多年来它一直是许多进步思想家和社会改革家心中永不磨灭的梦。就是这个梦,牵系着古圣先贤,牵系着时人,你看:孟子、陶渊明、康有为、孙中山等等都在为这个目标的实现努力着。如今,习主席提出的中国梦,就是对大同社会的一种追求。你看,现代社会的方方面面,无不体现出“大同”社会的特征。

课堂小结

“大同”社会跟陶渊明描绘的“世外桃源”有无相似点?

有。

“世外桃源”的境界是根据“大同”社会的体制构想出来的,是艺术地再现“大同”社会的生活风貌。如从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可以看出桃花源中的老人和孩子因为受到全社会的关爱,生活极其幸福,这就是“大同”社会中的“老有所终”“幼有所长”“矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”的体现。

拓展延伸

尽管这样的理想社会在当时的社会条件下不可能成为现实,但它却成为我国社会思想史上的一份宝贵财富,两千多年来一直成为许多思想家和改革家所追求的理想“桃源”。其思想意义极为深远。

孟子:

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼

孔子:大同

圣哲先贤话大同

马克思:

“各尽所能,按需分配”是共产主义的社会制度的基本概念。

康有为:财产公有,按劳分配,人人劳动,人人平等。

无邦国,无帝王,人人相亲,天下大同。

习主席:“中国梦的本质是国家富强、民族振兴、人民幸福。”

孙中山:“天下为公”

“三民主义”:“民族、民生、民权”就是对“大同学说”的继承和发扬。

大道之行也

社会纲领

政权性质: 天下为公

用人标椎: 选贤与能

社会关系: 讲信修睦

基本特征

推己及人 人人都得到社会关爱

各尽其职 安居乐业

货尽其用 人尽其力

理想社会

大同

谋闭不兴

盗窃乱贼不作

外户不闭

板书设计

1.按照课文原句默写。

(1)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;__________, ______,______________。

(2)_________________,教然后知困。

(3)_______,______________;知困,然后能自强也。

(4)大道之行也,天下为公。______________,______________。

(5)是故谋闭而不兴,______________,______________。是谓大同。

虽有至道

弗学

不知其善也

是故学然后知不足

知不足

然后能自反也

选贤与能 讲信修睦

盗窃乱贼而不作 故外户而不闭

课堂练习

2.阅读下文,完成下列小题。

【甲】君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为人师也。故君子之教喻也,道①而弗牵,强②而弗抑,开而弗达。道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思;和易以思,可谓善喻矣。(节选自《礼记·学记》)

【乙】善学者,师逸而功倍,又从而庸③之;不善学者,师勤而功半,又从而怨之。善问者,如攻坚木,先其易者,后其节目,及其久也,相说④以解;不善问者反此。此皆进学之道也。(节选自《礼记·学记》)

注释:①道:引导。②强:劝勉。③庸:功劳。④说:通“脱”,解脱。

(1)解释下列句中画线的词。

①故君子之教喻也

②师逸而功倍

(2)翻译下面的句子。

①君子既知教之所由兴。

②道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。

所以

闲适,轻松

君子已经知道教育之所以兴盛的方法。

引导而不牵制能使师生关系融洽,劝勉而不压制能使学生学习时容易接受,启发而不说尽能使学生思考。

(3)说说【乙】文是怎样阐明“进学之道”的?

(4)我们学过的《虽有嘉肴》也出自《礼记·学记》,你如何理解其中“教学相长”这一观点?

先以“善学者”与“不善学者”对比,强调善学者自我努力的重要性;再以“攻坚木”设喻,强调善问者发问应先易后难,循序渐进。

“教学相长”是指学与教相互促进,通过学习,丰富学识,促进教学;在教学中,发现不足,又会促进自己深入学习。

新课导入

大道之行也

1.结合注释疏通文意,积累重点文言词语

2.分析两篇短文的句式特点,掌握运用类比论证的方法论述观点

3.理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想

“大道”什么意思呢?在古代指政治上的最高理想。“行”是施行的意思。 大道之行——是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定和平的社会环境中,这样的社会也叫大同社会。

整体感知

大道之行也

本文选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。本文是《礼记·礼运》开头部分里的一段话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

原文此前还有一段文字记述孔子说这番话的来由,照录如下:

昔者仲尼与于蜡宾(参加国君在年终举行的祭典,蜡,读zhà),事毕,出游于观(读guān,宫门外两旁的台楼)之上,喟然而叹,仲尼之叹,盖叹鲁也(意思是鲁国已经丧失了国礼)。言偃(即子游,孔子的学生)在侧,曰:“君子何叹?”(孔子何叹?)孔子曰:“大道之行也,与三代之英(夏、商、周、三代的英贤),丘未之逮也(因出生晚,未能赶上)而有志焉。”

译文:以前孔子曾参加蜡祭陪祭者的行列,仪式结束后,出游到阙上,长声叹气。孔子叹气,大概是叹鲁国吧!子游在旁边问:“您为什么叹气呢?”孔子说:“大道实行的时代和夏商周三代英明杰出的君主当政的时代,我虽然没有赶上,可是我心里向往(那样的时代)!”

从这段文字可以看出,孔子是因为生活在变乱纷呈的春秋末期,迫切希望出现一个太平盛世,所以有这番言论。

货 恶 其 弃 于 地 也

选 贤 与 能

jǔ

整体感知——字音字形

讲 信 修 睦

mù

矜 寡 孤 独

guān

男 有 分

fèn

wù

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

指儒家推崇的上古时代的政治制度

在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,人人讲求诚信,培养和睦。因此人们不仅仅以自己的亲人为亲人来赡养,不仅仅抚育自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都有人供养。男子有职务,女子有归宿。

选拔推举品德高尚、有才干的人

能够善终

天下是公共的

培养

不只是敬爱自己的父母

能够发挥自己的才能,为社会效力

职分、职守

矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

矜:

寡:

孤:

独:

废疾者:

矜同“鳏”,老而无妻

老而无夫

幼而无父

老而无子

有残疾而不能做事的人

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

指作乱害人的事

兴起

从外面把门带上

对于财货,人们憎恶把它扔在地上的现象,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生,家家户户都不用关大门了,这就叫做理想社会。

1.“大同”社会的根本特征是什么?

天下为公

政权属于社会的全体成员,不属于任何个人。

选贤与能

社会的管理者应由社会成员选举产生,而选举的标准是“贤”“能”,即品德高尚、才能出众的人。

讲信修睦

社会成员间应当建立起良好的关系,要讲求诚信,崇尚和睦。

2.本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?

“不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”

满足生存的需要,人人都能受到全社会的关爱

“男有分,女有归”

满足发展的需要,人人都能安居乐业

“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”

满足精神愉悦的需要,货尽其用,人尽其力

作者理想中的大同社会是什么样子的?

“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同”

路不拾遗

夜不闭户

根据文义,全文可以分为几层?

可分为三层:作者运用了总—分—总的论述方法。

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}层次

概括

第一层:“大道之行也……讲信修睦。”

这一层是对“大同”社会的纲领性说明(根本特征),是总说。

第二层:“故人不独亲其亲……不必为己。”

详述“大同”社会的基本特征。

第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同。”

总结全文

1.说说对“天下为公”“选贤与能”“讲信修睦”的理解及其作用。

这三句起总领作用,对大同社会的概括说明,是治理社会的最高准则即社会纲领。“天下为公”是说政权性质属于社会的全体成员,这也是大同社会的根本特征。“选贤与能”是说用人准则,管理者应由德才兼备的人担任,体现了古代的尚贤思想。“讲信修睦”说的是社会关系,成员之间应当诚信和睦,不欺诈,唯有这样社会才会保持和平稳定。

深入探究

2.谈谈你对“不独亲其亲,不独子其子”“使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”的理解。

“不独亲其亲,不独子其子”,说的是每个人都能推己及人,把奉养父母、抚育子女的心意扩大到其他人身上,使全社会亲如一家。“老有所终,壮有所用,幼有所长”,是对各年龄段的人群都要做出合适的安排, 特别要对“矜、寡、孤、独、废疾者”这五种人实行生活保障。这句话点出了大同社会第一个方面的特征:人人都能得到社会的关爱。在形式上运用了排比的修辞,形成整齐划一的句式,增强了表达效果。

3.“有分”“有归”点出大同社会的什么特征?

4.“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”写人们对财物、劳动的态度,说明了什么?

“有分”就是有稳定的工作,“有归”就是男女婚配及时,有和乐的家庭。这是大同社会第二个方面的特征:人人都能安居乐业。

通过人们在对待财物和劳动上毫无私心的表现,人们珍惜劳动,树公心、去私心讲求节约奉献精神,点出大同社会第三方面的特征:货尽其用,人尽其力。

“大同”社会的基本特征?

1.人人都受到全社会的关爱

2.人人都能安居乐业

3.货尽其用,人尽其力

5.从“谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”中,你感受到了当时社会怎样的状况?

补充材料:

孔子过泰山侧 ,有妇人哭于墓者而哀,夫子式①而听之,使子路问之曰:“子之哭也,一②似重有忧者。”而曰:“然③。昔者吾舅④死于虎,吾夫又死焉,今吾子又死焉。”夫子曰:“何为不去也?”曰:“无苛政⑤。”夫子曰:“小子⑥识⑦之:苛政猛于虎也!”(出自《礼记·檀弓下》 )

【注释】①式:同“轼”,车前的横木,这里用作动词,扶着车前的扶手板。②一:真是,实在。③然:是这样的。④舅:丈夫的父亲(指公公),古以舅姑称公婆。⑤苛政:繁重的徭役赋税。⑥小子:古时长辈对晚辈,或老师对学生的称呼。 ⑦识(zhì):同“志”,记住。

这是理想的大同社会安定、和谐的生活状况的反映,把现实与理想进行对比,折射出当时现实社会的黑暗、阴险,这也说明了人们为什么迫切追求理想社会的原因。

《大道之行也》通过对理想社会的特征的描述,阐述了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这个理想社会的向往,同时,也反映了我国古代劳动人民对美好生活的追求。

主题思想

“大道之行也”为我们描绘了一幅宏伟瑰丽的社会蓝图。在那里,人们生活着并快乐着。尽管这个理想社会在当时不可能成为现实,但两千多年来它一直是许多进步思想家和社会改革家心中永不磨灭的梦。就是这个梦,牵系着古圣先贤,牵系着时人,你看:孟子、陶渊明、康有为、孙中山等等都在为这个目标的实现努力着。如今,习主席提出的中国梦,就是对大同社会的一种追求。你看,现代社会的方方面面,无不体现出“大同”社会的特征。

课堂小结

“大同”社会跟陶渊明描绘的“世外桃源”有无相似点?

有。

“世外桃源”的境界是根据“大同”社会的体制构想出来的,是艺术地再现“大同”社会的生活风貌。如从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可以看出桃花源中的老人和孩子因为受到全社会的关爱,生活极其幸福,这就是“大同”社会中的“老有所终”“幼有所长”“矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”的体现。

拓展延伸

尽管这样的理想社会在当时的社会条件下不可能成为现实,但它却成为我国社会思想史上的一份宝贵财富,两千多年来一直成为许多思想家和改革家所追求的理想“桃源”。其思想意义极为深远。

孟子:

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼

孔子:大同

圣哲先贤话大同

马克思:

“各尽所能,按需分配”是共产主义的社会制度的基本概念。

康有为:财产公有,按劳分配,人人劳动,人人平等。

无邦国,无帝王,人人相亲,天下大同。

习主席:“中国梦的本质是国家富强、民族振兴、人民幸福。”

孙中山:“天下为公”

“三民主义”:“民族、民生、民权”就是对“大同学说”的继承和发扬。

大道之行也

社会纲领

政权性质: 天下为公

用人标椎: 选贤与能

社会关系: 讲信修睦

基本特征

推己及人 人人都得到社会关爱

各尽其职 安居乐业

货尽其用 人尽其力

理想社会

大同

谋闭不兴

盗窃乱贼不作

外户不闭

板书设计

1.按照课文原句默写。

(1)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;__________, ______,______________。

(2)_________________,教然后知困。

(3)_______,______________;知困,然后能自强也。

(4)大道之行也,天下为公。______________,______________。

(5)是故谋闭而不兴,______________,______________。是谓大同。

虽有至道

弗学

不知其善也

是故学然后知不足

知不足

然后能自反也

选贤与能 讲信修睦

盗窃乱贼而不作 故外户而不闭

课堂练习

2.阅读下文,完成下列小题。

【甲】君子既知教之所由兴,又知教之所由废,然后可以为人师也。故君子之教喻也,道①而弗牵,强②而弗抑,开而弗达。道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思;和易以思,可谓善喻矣。(节选自《礼记·学记》)

【乙】善学者,师逸而功倍,又从而庸③之;不善学者,师勤而功半,又从而怨之。善问者,如攻坚木,先其易者,后其节目,及其久也,相说④以解;不善问者反此。此皆进学之道也。(节选自《礼记·学记》)

注释:①道:引导。②强:劝勉。③庸:功劳。④说:通“脱”,解脱。

(1)解释下列句中画线的词。

①故君子之教喻也

②师逸而功倍

(2)翻译下面的句子。

①君子既知教之所由兴。

②道而弗牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。

所以

闲适,轻松

君子已经知道教育之所以兴盛的方法。

引导而不牵制能使师生关系融洽,劝勉而不压制能使学生学习时容易接受,启发而不说尽能使学生思考。

(3)说说【乙】文是怎样阐明“进学之道”的?

(4)我们学过的《虽有嘉肴》也出自《礼记·学记》,你如何理解其中“教学相长”这一观点?

先以“善学者”与“不善学者”对比,强调善学者自我努力的重要性;再以“攻坚木”设喻,强调善问者发问应先易后难,循序渐进。

“教学相长”是指学与教相互促进,通过学习,丰富学识,促进教学;在教学中,发现不足,又会促进自己深入学习。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读