【核心素养单元卷】第一单元(二)——部编版2024-2025学年六年级语文下册(含答案)

文档属性

| 名称 | 【核心素养单元卷】第一单元(二)——部编版2024-2025学年六年级语文下册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 377.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 12:16:04 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品 | 语文学科

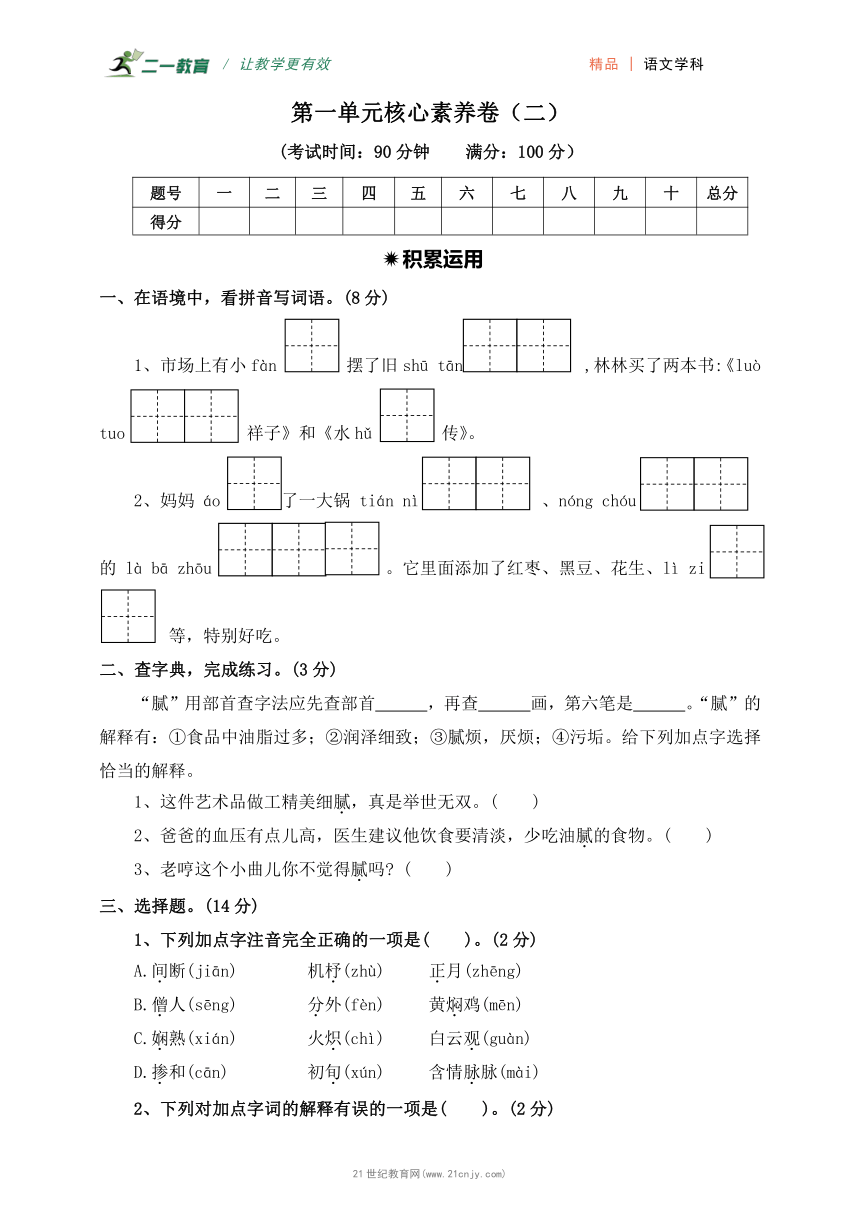

第一单元核心素养卷(二)

(考试时间:90分钟 满分:100分)

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分

得分

积累运用

在语境中,看拼音写词语。(8分)

市场上有小fàn 摆了旧shū tān ,林林买了两本书:《luò

tuo 祥子》和《水hǔ 传》。

2、妈妈 áo 了一大锅 tián nì 、nóng chóu

的 là bā zhōu 。它里面添加了红枣、黑豆、花生、lì zi

等,特别好吃。

二、查字典,完成练习。(3分)

“腻”用部首查字法应先查部首 ,再查 画,第六笔是 。“腻”的解释有:①食品中油脂过多;②润泽细致;③腻烦,厌烦;④污垢。给下列加点字选择恰当的解释。

1、这件艺术品做工精美细腻,真是举世无双。( )

2、爸爸的血压有点儿高,医生建议他饮食要清淡,少吃油腻的食物。( )

3、老哼这个小曲儿你不觉得腻吗 ( )

三、选择题。(14分)

1、下列加点字注音完全正确的一项是( )。(2分)

A.间断(jiān) 机杼(zhù) 正月(zhēng)

B.僧人(sēng) 分外(fèn) 黄焖鸡(mēn)

C.娴熟(xián) 火炽(chì) 白云观(guàn)

D.掺和(cān) 初旬(xún) 含情脉脉(mài)

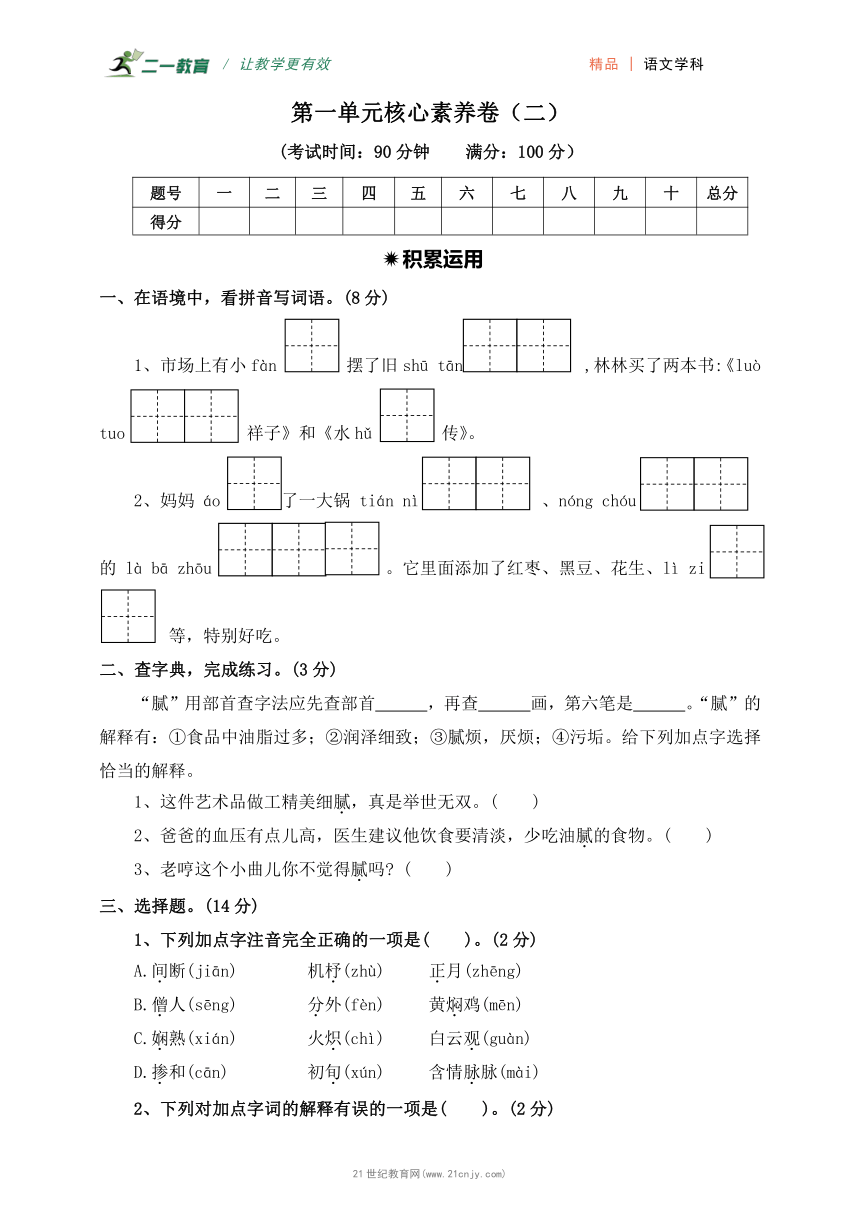

2、下列对加点字词的解释有误的一项是( )。(2分)

A.泣涕零如雨(落下) B.中庭地白树栖鸦(庭院中)

C.纤纤擢素手(朴素的) D.寒食东风御柳斜(皇城里的柳树)

3、读下面语句,选出加点词语使用有误的一项。( )(2分)

A.重阳节祭祖时穿着不能随心所欲,应素净庄重,表达对先人的尊敬之情。

B.小青在重阳节这天看到很多人的头上都插戴了茱萸,觉得有趣的她万不得已找了一朵小花插在头上。

C.重阳糕是重阳节传统节令食品,主要有烙、蒸两种截然不同的做法。

D.重阳节这天,人们纷纷来到郊外登高秋游,有些景区还别出心裁地在山顶设置了菊花展供大家欣赏。

4、下列没有运用修辞手法的句子是( )。(2分)

A.这不是粥,而是小型的农业展览会。

B.初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡胡的老孩子,提到腊八粥……

C.花生儿脱了它的红外套,这是不消说的事。

D.锅里的粥也像是益发浓稠了。

E.世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢

5、下列句子没有语病的一项是( )。(2分)

A.班会课上,同学们制定并讨论了《班级公约》。

B.《十五夜望月》的作者是唐代诗人王建写的。

C.我们要养成边读书边思考,有疑问及时请教他人。

D.读了课文《藏戏》,我感受到了少数民族文化的魅力。

6、下列句子中破折号的用法与其他三项不同的一项是( )。(2分)

A.普通的带皮,高级的没有皮———例如普通的用带皮的榛子,高级的就用榛仁。B.恐怕第三件事才是买玩意儿———风筝、空竹、口琴等,和年画。

C.“好香的干菜———听到风声了吗 ”赵七爷低声说道。

D.飞机在太平洋上空飞行,不久,我便看见了中国第二大岛———海南岛。

7、回忆“交流平台”的内容,下列说法有误的一项是( )。(2分)

A.文章主要写什么,次要写什么,是根据作者想要重点表达的意思决定的。

B.读文章的时候,分清文章的主次,就能领会作者要表达的主要意思。

C.习作时,先想好重点要表达的内容,把它们写得详细一点儿,其他内容则写得简略一点儿。

D.习作时,要把想到的内容全部写详细,这样才能更清楚地表达主要意思。

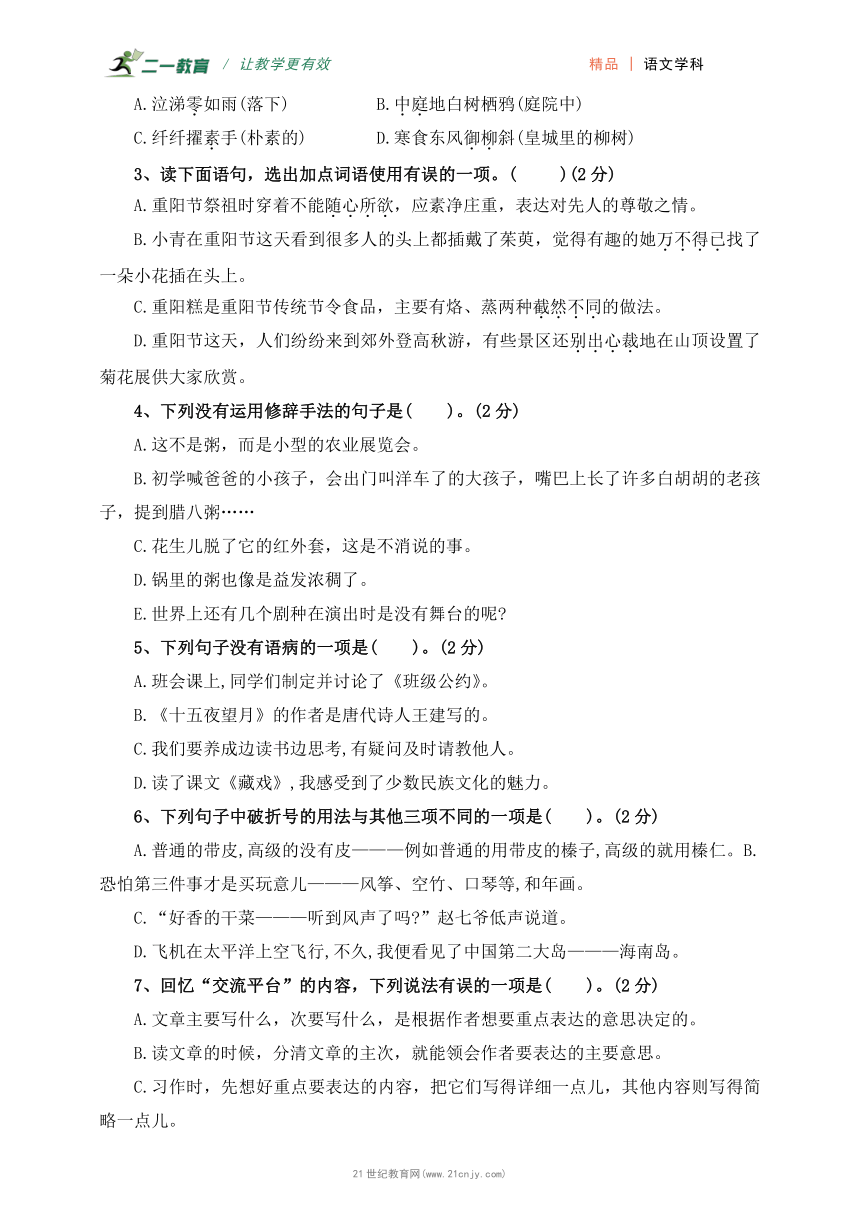

四、按要求完成句子练习。(6分)

1、锅中的粥,有气无力的叹气还在继续。(用修辞手法写句子)

2、藏戏的艺人们席地而唱,不要幕布,不要灯光,不要道具,只要一鼓、一钹为其伴奏。(仿写句子,用上加点词语)

3、春节在正月十九了结了。(修改病句)

五、根据所学内容填空。(8分)

1、《寒食》中,唐代诗人韩翃通过“ , ”两句诗,描绘了一幅夜晚走马传烛图;《迢迢牵牛星》中, “ ,

”两句诗,是对牛郎和织女虽只一水之隔,却只能含情凝望,不得相会更无法对话的慨叹。

2、《十五夜望月》中, “ , ”两句诗,将诗人王建望月怀远的情思表达得含蓄蕴藉。

3、小凯认为自己的学习成绩已经很好了,不用再努力学习了,我们可以用《长歌行》中的“ , ”来劝诫他。

阅读理解

非连续性文本阅读。(6分)

[材料一] 国家《“十四五”文化发展规划》中提到“坚守中华文化立场,坚持创造性转化、创新性发展,赓续中华文脉,传承红色基因,建设中华民族共有精神家园,凝聚中华儿女团结奋进的精神力量”“深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,加强中华文明探源和考古研究成果、中华文化典籍等全媒体传播”“提升博物馆、纪念馆和文物保护单位展陈教育水平”。这为传统文化的开发挖掘指明了道路:既保有传统的魅力,又带着时代的创意。

[材料二] 谈及传统文化,我们的印象可能是深邃的、厚重的。 但是,任何一种文化,其生命力一定来源于开放性与多义性。 古语云:“爱如一炬之火,万火引之,其火如故。”传统文化也是如此,任何人取一星火光,都可收获智慧的启迪。 正如一曲《琵琶行》,在陈寅恪先生的笔下,成就了《元白诗笺证稿》这样的名著;在今天“90后”“00 后”的手中,则变成了网络上的一曲流行歌曲。 正因为可以取之而不竭,文化才能呈现出多元丰富的包容特性。

[材料三] 综艺节目《中国诗词大会》的观众人数累计达到11亿人次,在这些人里,又有多少懵懂少年,喜欢上了诗词 有多少普普通通的人,感受到了诗词的韵味 诗词变身综艺,乐器走进直播,这些传统文化找到了新的落点,也就有了焕发新一轮蓬勃生命力的可能。

明显感觉到关注《中国汉字听写大会》这一节目的人越来越多——学生、老师和孩子们身后的家长,这成为一个全社会广泛参与的活动。报名参加节目的孩子越来越多,经过选拔后的水平也在逐年提高。各地的活动都在贯彻这样一种精神:参与不仅仅是为了最后获得一个名次,还因为学生喜欢汉字,愿意了解汉字背后的中华文化,进而了解我们的历史。

当然,强调传统文化的创新,并不意味着传统文化要媚俗,自降格调来满足所有人的口味。

1、下列不符合“既保有传统的魅力,又带着时代的创意”这一理念的是 ( )。(2分)

A.《百家讲坛》 B.老歌歪唱》

C.《舌尖上的中国》 D.《中国诗词大会》

2、下列说法有误的一项是( )。(2分)

A.传统文化的推广必须改变其原有的形式。

B.传统文化的传播应该呈现多元、丰富、包容的特点。

C.诗词变身综艺让传统文化有了焕发新一轮蓬勃生命力的可能。

D.传统文化的创新,可以改变表现形式,但要守住底线,不能人云亦云。

3、如何让传统文化焕发新的生命力 请结合材料和自己的见闻,写一写你的建议。(至少写两条)(2分)

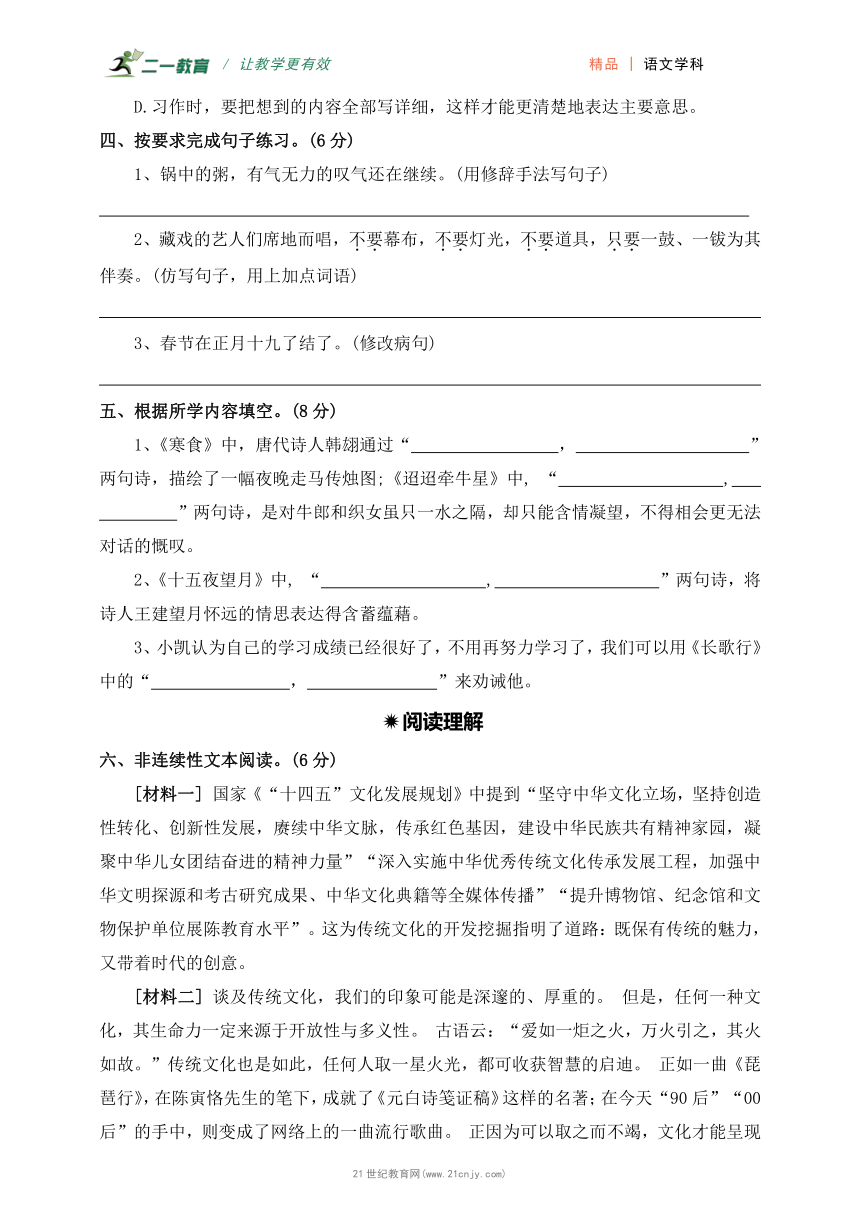

七、对比阅读。(12分)

文段一:元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。 有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。 这在当年,也就是一种广告。 灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观,晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多。 这广告可不庸俗。 干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。 家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。 大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

——老舍《北京的春节》

文段二:我小时候并不特别喜欢过年,除夕要守岁,不过十二点不能睡觉,这对于一个习于早睡的孩子是一种煎熬。 前庭后院挂满了灯笼,又是宫灯,又是纱灯,烛光辉煌,地上铺了芝麻秸儿,踩上去咯咯吱吱响,这一切当然有趣,可是寒风凛冽,吹得小脸儿通红,也就很不舒服。 压岁钱不是白拿,要叩头如捣蒜。

——梁实秋《过年》

1、读文段一,从第1自然段的“一律”“ ”“都”等意思相同但说法不同的词语中,我们能体会到作者语言表达的 。 (2分)

2、文段一中,作者在描写“元宵节”这一天时,略写了 、

的习俗,而重点描绘了“处处悬灯结彩”的场面,这样有详有略,让我们深刻感受到元宵节的“ ”(用文中的词句作答),以及日子的“美好快乐”。 (3分)

3、文段中老舍和梁实秋两位作家对待过年的态度有什么不同 请简要概括。 (2分)

老舍:

梁实秋:

4、读完两个文段,你觉得两位作家对于过节习俗的描写,谁写得详细,谁写得简略 这样写各有什么作用 (3分)

八、现代文阅读理解。(10分)

中国人过年

中国人过年讲究个红红火火热热闹闹,总是离不开一个红字:大红的灯笼点起来,大红的鞭炮放起来,大红的中国结挂起来,大红的花棉袄穿起来——你看看,这场面该有多红火多喜气多热闹。

小时候最喜欢的一种鞭炮叫大地红,浑身上下火红火红的,一放起来响两声:“砰——啪”,所以又叫二踢脚。其实这家伙炸响时令人害怕,但我们忍不住还是要放,隔得老远地用线香点着它,捂住耳朵转身就跑,跑到远远的地方,看看它直冲半空,然后炸成红红的桃花瓣散下来,闻着扑鼻的硝烟味,心里快活极了。

这时候祖母多半盘腿坐在炕上剪窗花。我读过杜甫的诗:“暖汤濯我足,剪纸招我魂。”在我的老家,你说剪纸没人知道,你说窗花,男女老少都晓得,是把用红纸剪的各种花样贴在玻璃窗上。祖母是剪纸高手,一把蝴蝶样的小剪刀在手里上下翻飞,一张普通的红纸片,一会儿工夫就变出一连串的吉祥物。一大帮老太太在油灯下忙活了几个晚上,于是,在纷飞的大雪中,我看到村中家家户户窗户上门楣上贴满窗花,雪花雪白,窗花鲜红,真是好看哪,看得我们满心欢喜,大声呼叫:“过年啰——”

年三十的晚上,家家点亮了红灯笼,整个村庄就像在童话中,安详美好。 不过要说最怀念的还是八宝饭,八宝饭在当时真是奢侈品,一年也只有年三十才能吃到,那时可弄不到葡萄干、桂圆肉、核桃仁之类,母亲就用腊肉、虾米、腊肠代替。我们家人偏爱成的八宝饭,但母亲认为过年一定要甜,这样来年的日子才会好,所以八宝饭里莲子、百合、红枣、鸡蛋一定少不了。年三十晚上,当一大家子老老小小酒足饭饱之后,母亲会把一大碗热腾腾的八宝饭端上桌,大家欢声笑语分而食之,算得上年三十晚上一个小小的高潮。 然后众人抹着油汪汪的嘴巴,小孩子就等着大人们发压岁钱,而大人们则忙着守岁。后来守岁变成了看春节联欢晚会。

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。 又是一个新年来到,当红鞭炮炸响的时候,当红灯笼高挂的时候,我祝福普天下的中国人:年年吉祥,岁岁平安!

1、读画线句子,这句话先通过“ ”“ ”“跑到”等词语写出“我们”放二踢脚的过程;然后运用比喻的修辞手法,把响了的二踢脚比作 ,流露出“我们”对燃放二踢脚 的感情。(2分)

2、短文依次写了关于过年的哪几件事 请分别概括出来,并完成相关练习。(4分)

①“我们”放鞭炮;② ;③ ;④ ;⑤ ;⑥ ;⑦大人们忙着守岁。

其中详写的是 (填序号),略写的是 (填序号)。作者这样写的好处是 。

3、作者用了较多的笔墨写祖母剪窗花、母亲做八宝饭,流露出怎样的情感 (2分)

4、下列对短文理解不正确的一项是( )。(2分)

A.第3自然段引用杜甫的诗句,是为了引出下文对剪纸的介绍

B.中国人过年的讲究体现在挂红灯笼、穿大红的花棉袄、贴窗花、吃八宝饭等

C.作者最怀念的还是八宝饭,因为当时的八宝饭里有葡萄干、桂圆肉、核桃仁之类,非常美味

D.短文的开头和结尾都讲了过年的“红”,做到了首尾呼应

综合实践

九、综合练习。(8分)

1、春节的年夜饭是重点,不同地区的年夜饭有不同的传统,这些传统都有不同的吉祥寓 意。你还知道年夜饭上有什么不同的传统 根据所学知识和课外积累补全下面的思维导图。(4分)

2、选一选,把下面的春联补充完整。(2分)

上联:一百八声钟响,一呼百应八方和 下联:五十六朵花开,( )

A.五颜六色春满园 B.五湖四海来相会 C.五色十光六合春

3、除夕这一天,碰巧是爷爷的生日,全家人的团圆饭也是爷爷的生日宴。在这个特殊的日子,你要代表你和你的父母向爷爷祝寿,你想怎么说 (2分)

习作天地

十、习作。(25分)

中国传统节日是中华民族悠久历史文化的一个重要组成部分。每个节日都有其独特的习俗,请从“端午节”“中秋节”两个节日中选择一个,用上详略结合的写作方法,写一写节日习俗。不少于450字。

参考答案

一、贩 书摊 骆驼 浒 熬 甜腻 浓稠 腊八粥 栗子

二、月9 -- ② ① ③

三、1、C

2、C

3、B

4、D

5、D

6、C

7、D

四、1、宁静的夜晚,天上的星星正在窃窃私语。

2、当你感到迷茫时,不要自怨自艾,不要自暴自弃,不要怨天尤人,只要坚持下去,就有可能成功。

3、春节在正月十九结束了。

五、1、日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家 盈盈一水间 脉脉不得语

2、今夜月明人尽望 不知秋思落谁家

3、少壮不努力 老大徒伤悲

六、1、B

2、A

3、①在不媚俗的前提下,追求新的落点,让 现代与传统完美融合②利用现代网络技术,加大宣传和普及力度③尝试发展更多的周边产物,如歌曲,书籍等等。

七、1、清一色 丰富性

2、放花炮 吃元宵 火炽而美丽

3、喜欢,认为是美好快乐的日子。讨厌,认为是一种煎熬。

4、老舍写得详细,梁实秋写得简略。老舍通过详写节日的习俗,表达了自己对节日的喜爱;而梁实秋写得简略,表达了自己对节日的讨厌。

八、1、点着 捂住 红红的桃花瓣 无比喜爱

2、祖母剪窗花 家家挂红灯笼 母亲做八宝饭 一家人分食八宝饭 小孩子等大人们发压岁钱 ①②④ 有详有略,突出中国人过年的习俗特点

3、流露出作者对儿时过年的留恋与怀念之情,赞美了祖母和母亲的勤劳能干,表达了对美好生活的向往和追求。

4、C

九、1、团团圆圆 年年高 吃鱼 万事如意,年年有余

2、C

3、爷爷,今天是除夕,也是您的寿辰。在这个特别的日子里,我祝您新的一年万事如意,身体健康!也祝您生日快乐,福如东海,寿比南山!

十、 我的生日计划我做主

在我心中,最温馨、最团圆的节日,莫过于中秋。而在这圆月当空的夜晚,最令我难忘的,便是家乡那古老而温馨的习俗——赏月、吃月饼、提灯游街。

记得去年的中秋夜,天边刚刚染上一抹淡淡的晚霞,家人便已齐聚庭院,静候那轮皎洁的明月缓缓升起。随着夜幕的降临,月亮如一位羞涩的少女,悄悄探出头来,洒下柔和的银辉。我们一家人围坐在石桌旁,桌上摆满了各式各样的月饼,有豆沙的、五仁的、蛋黄的……每一口都是满满的幸福与期待。

最吸引人的莫过于提灯游街了。孩子们手持各式各样的花灯,或是兔子,或是嫦娥,每个灯笼都承载着孩子们对美好生活的向往和祝福。大人们则三三两两,边走边聊,分享着一年来的点点滴滴。街道两旁,店铺挂起了五彩斑斓的灯笼,与天上的月亮遥相呼应,构成了一幅动人的画面。

在这宁静而祥和的夜晚,我耳边响起了奶奶轻柔的诗句:“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”那一刻,我仿佛穿越了时空,与古人共赏这轮明月,感受着千百年来不变的团圆与美好。中秋,不仅是一个节日,更是一份情感的寄托,一种文化的传承。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元核心素养卷(二)

(考试时间:90分钟 满分:100分)

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分

得分

积累运用

在语境中,看拼音写词语。(8分)

市场上有小fàn 摆了旧shū tān ,林林买了两本书:《luò

tuo 祥子》和《水hǔ 传》。

2、妈妈 áo 了一大锅 tián nì 、nóng chóu

的 là bā zhōu 。它里面添加了红枣、黑豆、花生、lì zi

等,特别好吃。

二、查字典,完成练习。(3分)

“腻”用部首查字法应先查部首 ,再查 画,第六笔是 。“腻”的解释有:①食品中油脂过多;②润泽细致;③腻烦,厌烦;④污垢。给下列加点字选择恰当的解释。

1、这件艺术品做工精美细腻,真是举世无双。( )

2、爸爸的血压有点儿高,医生建议他饮食要清淡,少吃油腻的食物。( )

3、老哼这个小曲儿你不觉得腻吗 ( )

三、选择题。(14分)

1、下列加点字注音完全正确的一项是( )。(2分)

A.间断(jiān) 机杼(zhù) 正月(zhēng)

B.僧人(sēng) 分外(fèn) 黄焖鸡(mēn)

C.娴熟(xián) 火炽(chì) 白云观(guàn)

D.掺和(cān) 初旬(xún) 含情脉脉(mài)

2、下列对加点字词的解释有误的一项是( )。(2分)

A.泣涕零如雨(落下) B.中庭地白树栖鸦(庭院中)

C.纤纤擢素手(朴素的) D.寒食东风御柳斜(皇城里的柳树)

3、读下面语句,选出加点词语使用有误的一项。( )(2分)

A.重阳节祭祖时穿着不能随心所欲,应素净庄重,表达对先人的尊敬之情。

B.小青在重阳节这天看到很多人的头上都插戴了茱萸,觉得有趣的她万不得已找了一朵小花插在头上。

C.重阳糕是重阳节传统节令食品,主要有烙、蒸两种截然不同的做法。

D.重阳节这天,人们纷纷来到郊外登高秋游,有些景区还别出心裁地在山顶设置了菊花展供大家欣赏。

4、下列没有运用修辞手法的句子是( )。(2分)

A.这不是粥,而是小型的农业展览会。

B.初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡胡的老孩子,提到腊八粥……

C.花生儿脱了它的红外套,这是不消说的事。

D.锅里的粥也像是益发浓稠了。

E.世界上还有几个剧种在演出时是没有舞台的呢

5、下列句子没有语病的一项是( )。(2分)

A.班会课上,同学们制定并讨论了《班级公约》。

B.《十五夜望月》的作者是唐代诗人王建写的。

C.我们要养成边读书边思考,有疑问及时请教他人。

D.读了课文《藏戏》,我感受到了少数民族文化的魅力。

6、下列句子中破折号的用法与其他三项不同的一项是( )。(2分)

A.普通的带皮,高级的没有皮———例如普通的用带皮的榛子,高级的就用榛仁。B.恐怕第三件事才是买玩意儿———风筝、空竹、口琴等,和年画。

C.“好香的干菜———听到风声了吗 ”赵七爷低声说道。

D.飞机在太平洋上空飞行,不久,我便看见了中国第二大岛———海南岛。

7、回忆“交流平台”的内容,下列说法有误的一项是( )。(2分)

A.文章主要写什么,次要写什么,是根据作者想要重点表达的意思决定的。

B.读文章的时候,分清文章的主次,就能领会作者要表达的主要意思。

C.习作时,先想好重点要表达的内容,把它们写得详细一点儿,其他内容则写得简略一点儿。

D.习作时,要把想到的内容全部写详细,这样才能更清楚地表达主要意思。

四、按要求完成句子练习。(6分)

1、锅中的粥,有气无力的叹气还在继续。(用修辞手法写句子)

2、藏戏的艺人们席地而唱,不要幕布,不要灯光,不要道具,只要一鼓、一钹为其伴奏。(仿写句子,用上加点词语)

3、春节在正月十九了结了。(修改病句)

五、根据所学内容填空。(8分)

1、《寒食》中,唐代诗人韩翃通过“ , ”两句诗,描绘了一幅夜晚走马传烛图;《迢迢牵牛星》中, “ ,

”两句诗,是对牛郎和织女虽只一水之隔,却只能含情凝望,不得相会更无法对话的慨叹。

2、《十五夜望月》中, “ , ”两句诗,将诗人王建望月怀远的情思表达得含蓄蕴藉。

3、小凯认为自己的学习成绩已经很好了,不用再努力学习了,我们可以用《长歌行》中的“ , ”来劝诫他。

阅读理解

非连续性文本阅读。(6分)

[材料一] 国家《“十四五”文化发展规划》中提到“坚守中华文化立场,坚持创造性转化、创新性发展,赓续中华文脉,传承红色基因,建设中华民族共有精神家园,凝聚中华儿女团结奋进的精神力量”“深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,加强中华文明探源和考古研究成果、中华文化典籍等全媒体传播”“提升博物馆、纪念馆和文物保护单位展陈教育水平”。这为传统文化的开发挖掘指明了道路:既保有传统的魅力,又带着时代的创意。

[材料二] 谈及传统文化,我们的印象可能是深邃的、厚重的。 但是,任何一种文化,其生命力一定来源于开放性与多义性。 古语云:“爱如一炬之火,万火引之,其火如故。”传统文化也是如此,任何人取一星火光,都可收获智慧的启迪。 正如一曲《琵琶行》,在陈寅恪先生的笔下,成就了《元白诗笺证稿》这样的名著;在今天“90后”“00 后”的手中,则变成了网络上的一曲流行歌曲。 正因为可以取之而不竭,文化才能呈现出多元丰富的包容特性。

[材料三] 综艺节目《中国诗词大会》的观众人数累计达到11亿人次,在这些人里,又有多少懵懂少年,喜欢上了诗词 有多少普普通通的人,感受到了诗词的韵味 诗词变身综艺,乐器走进直播,这些传统文化找到了新的落点,也就有了焕发新一轮蓬勃生命力的可能。

明显感觉到关注《中国汉字听写大会》这一节目的人越来越多——学生、老师和孩子们身后的家长,这成为一个全社会广泛参与的活动。报名参加节目的孩子越来越多,经过选拔后的水平也在逐年提高。各地的活动都在贯彻这样一种精神:参与不仅仅是为了最后获得一个名次,还因为学生喜欢汉字,愿意了解汉字背后的中华文化,进而了解我们的历史。

当然,强调传统文化的创新,并不意味着传统文化要媚俗,自降格调来满足所有人的口味。

1、下列不符合“既保有传统的魅力,又带着时代的创意”这一理念的是 ( )。(2分)

A.《百家讲坛》 B.老歌歪唱》

C.《舌尖上的中国》 D.《中国诗词大会》

2、下列说法有误的一项是( )。(2分)

A.传统文化的推广必须改变其原有的形式。

B.传统文化的传播应该呈现多元、丰富、包容的特点。

C.诗词变身综艺让传统文化有了焕发新一轮蓬勃生命力的可能。

D.传统文化的创新,可以改变表现形式,但要守住底线,不能人云亦云。

3、如何让传统文化焕发新的生命力 请结合材料和自己的见闻,写一写你的建议。(至少写两条)(2分)

七、对比阅读。(12分)

文段一:元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。 有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。 这在当年,也就是一种广告。 灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观,晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多。 这广告可不庸俗。 干果店在灯节还要做一批杂拌儿生意,所以每每独出心裁,制成各样的冰灯,或用麦苗做成一两条碧绿的长龙,把顾客招来。

孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。 家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。 大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

——老舍《北京的春节》

文段二:我小时候并不特别喜欢过年,除夕要守岁,不过十二点不能睡觉,这对于一个习于早睡的孩子是一种煎熬。 前庭后院挂满了灯笼,又是宫灯,又是纱灯,烛光辉煌,地上铺了芝麻秸儿,踩上去咯咯吱吱响,这一切当然有趣,可是寒风凛冽,吹得小脸儿通红,也就很不舒服。 压岁钱不是白拿,要叩头如捣蒜。

——梁实秋《过年》

1、读文段一,从第1自然段的“一律”“ ”“都”等意思相同但说法不同的词语中,我们能体会到作者语言表达的 。 (2分)

2、文段一中,作者在描写“元宵节”这一天时,略写了 、

的习俗,而重点描绘了“处处悬灯结彩”的场面,这样有详有略,让我们深刻感受到元宵节的“ ”(用文中的词句作答),以及日子的“美好快乐”。 (3分)

3、文段中老舍和梁实秋两位作家对待过年的态度有什么不同 请简要概括。 (2分)

老舍:

梁实秋:

4、读完两个文段,你觉得两位作家对于过节习俗的描写,谁写得详细,谁写得简略 这样写各有什么作用 (3分)

八、现代文阅读理解。(10分)

中国人过年

中国人过年讲究个红红火火热热闹闹,总是离不开一个红字:大红的灯笼点起来,大红的鞭炮放起来,大红的中国结挂起来,大红的花棉袄穿起来——你看看,这场面该有多红火多喜气多热闹。

小时候最喜欢的一种鞭炮叫大地红,浑身上下火红火红的,一放起来响两声:“砰——啪”,所以又叫二踢脚。其实这家伙炸响时令人害怕,但我们忍不住还是要放,隔得老远地用线香点着它,捂住耳朵转身就跑,跑到远远的地方,看看它直冲半空,然后炸成红红的桃花瓣散下来,闻着扑鼻的硝烟味,心里快活极了。

这时候祖母多半盘腿坐在炕上剪窗花。我读过杜甫的诗:“暖汤濯我足,剪纸招我魂。”在我的老家,你说剪纸没人知道,你说窗花,男女老少都晓得,是把用红纸剪的各种花样贴在玻璃窗上。祖母是剪纸高手,一把蝴蝶样的小剪刀在手里上下翻飞,一张普通的红纸片,一会儿工夫就变出一连串的吉祥物。一大帮老太太在油灯下忙活了几个晚上,于是,在纷飞的大雪中,我看到村中家家户户窗户上门楣上贴满窗花,雪花雪白,窗花鲜红,真是好看哪,看得我们满心欢喜,大声呼叫:“过年啰——”

年三十的晚上,家家点亮了红灯笼,整个村庄就像在童话中,安详美好。 不过要说最怀念的还是八宝饭,八宝饭在当时真是奢侈品,一年也只有年三十才能吃到,那时可弄不到葡萄干、桂圆肉、核桃仁之类,母亲就用腊肉、虾米、腊肠代替。我们家人偏爱成的八宝饭,但母亲认为过年一定要甜,这样来年的日子才会好,所以八宝饭里莲子、百合、红枣、鸡蛋一定少不了。年三十晚上,当一大家子老老小小酒足饭饱之后,母亲会把一大碗热腾腾的八宝饭端上桌,大家欢声笑语分而食之,算得上年三十晚上一个小小的高潮。 然后众人抹着油汪汪的嘴巴,小孩子就等着大人们发压岁钱,而大人们则忙着守岁。后来守岁变成了看春节联欢晚会。

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。 又是一个新年来到,当红鞭炮炸响的时候,当红灯笼高挂的时候,我祝福普天下的中国人:年年吉祥,岁岁平安!

1、读画线句子,这句话先通过“ ”“ ”“跑到”等词语写出“我们”放二踢脚的过程;然后运用比喻的修辞手法,把响了的二踢脚比作 ,流露出“我们”对燃放二踢脚 的感情。(2分)

2、短文依次写了关于过年的哪几件事 请分别概括出来,并完成相关练习。(4分)

①“我们”放鞭炮;② ;③ ;④ ;⑤ ;⑥ ;⑦大人们忙着守岁。

其中详写的是 (填序号),略写的是 (填序号)。作者这样写的好处是 。

3、作者用了较多的笔墨写祖母剪窗花、母亲做八宝饭,流露出怎样的情感 (2分)

4、下列对短文理解不正确的一项是( )。(2分)

A.第3自然段引用杜甫的诗句,是为了引出下文对剪纸的介绍

B.中国人过年的讲究体现在挂红灯笼、穿大红的花棉袄、贴窗花、吃八宝饭等

C.作者最怀念的还是八宝饭,因为当时的八宝饭里有葡萄干、桂圆肉、核桃仁之类,非常美味

D.短文的开头和结尾都讲了过年的“红”,做到了首尾呼应

综合实践

九、综合练习。(8分)

1、春节的年夜饭是重点,不同地区的年夜饭有不同的传统,这些传统都有不同的吉祥寓 意。你还知道年夜饭上有什么不同的传统 根据所学知识和课外积累补全下面的思维导图。(4分)

2、选一选,把下面的春联补充完整。(2分)

上联:一百八声钟响,一呼百应八方和 下联:五十六朵花开,( )

A.五颜六色春满园 B.五湖四海来相会 C.五色十光六合春

3、除夕这一天,碰巧是爷爷的生日,全家人的团圆饭也是爷爷的生日宴。在这个特殊的日子,你要代表你和你的父母向爷爷祝寿,你想怎么说 (2分)

习作天地

十、习作。(25分)

中国传统节日是中华民族悠久历史文化的一个重要组成部分。每个节日都有其独特的习俗,请从“端午节”“中秋节”两个节日中选择一个,用上详略结合的写作方法,写一写节日习俗。不少于450字。

参考答案

一、贩 书摊 骆驼 浒 熬 甜腻 浓稠 腊八粥 栗子

二、月9 -- ② ① ③

三、1、C

2、C

3、B

4、D

5、D

6、C

7、D

四、1、宁静的夜晚,天上的星星正在窃窃私语。

2、当你感到迷茫时,不要自怨自艾,不要自暴自弃,不要怨天尤人,只要坚持下去,就有可能成功。

3、春节在正月十九结束了。

五、1、日暮汉宫传蜡烛 轻烟散入五侯家 盈盈一水间 脉脉不得语

2、今夜月明人尽望 不知秋思落谁家

3、少壮不努力 老大徒伤悲

六、1、B

2、A

3、①在不媚俗的前提下,追求新的落点,让 现代与传统完美融合②利用现代网络技术,加大宣传和普及力度③尝试发展更多的周边产物,如歌曲,书籍等等。

七、1、清一色 丰富性

2、放花炮 吃元宵 火炽而美丽

3、喜欢,认为是美好快乐的日子。讨厌,认为是一种煎熬。

4、老舍写得详细,梁实秋写得简略。老舍通过详写节日的习俗,表达了自己对节日的喜爱;而梁实秋写得简略,表达了自己对节日的讨厌。

八、1、点着 捂住 红红的桃花瓣 无比喜爱

2、祖母剪窗花 家家挂红灯笼 母亲做八宝饭 一家人分食八宝饭 小孩子等大人们发压岁钱 ①②④ 有详有略,突出中国人过年的习俗特点

3、流露出作者对儿时过年的留恋与怀念之情,赞美了祖母和母亲的勤劳能干,表达了对美好生活的向往和追求。

4、C

九、1、团团圆圆 年年高 吃鱼 万事如意,年年有余

2、C

3、爷爷,今天是除夕,也是您的寿辰。在这个特别的日子里,我祝您新的一年万事如意,身体健康!也祝您生日快乐,福如东海,寿比南山!

十、 我的生日计划我做主

在我心中,最温馨、最团圆的节日,莫过于中秋。而在这圆月当空的夜晚,最令我难忘的,便是家乡那古老而温馨的习俗——赏月、吃月饼、提灯游街。

记得去年的中秋夜,天边刚刚染上一抹淡淡的晚霞,家人便已齐聚庭院,静候那轮皎洁的明月缓缓升起。随着夜幕的降临,月亮如一位羞涩的少女,悄悄探出头来,洒下柔和的银辉。我们一家人围坐在石桌旁,桌上摆满了各式各样的月饼,有豆沙的、五仁的、蛋黄的……每一口都是满满的幸福与期待。

最吸引人的莫过于提灯游街了。孩子们手持各式各样的花灯,或是兔子,或是嫦娥,每个灯笼都承载着孩子们对美好生活的向往和祝福。大人们则三三两两,边走边聊,分享着一年来的点点滴滴。街道两旁,店铺挂起了五彩斑斓的灯笼,与天上的月亮遥相呼应,构成了一幅动人的画面。

在这宁静而祥和的夜晚,我耳边响起了奶奶轻柔的诗句:“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”那一刻,我仿佛穿越了时空,与古人共赏这轮明月,感受着千百年来不变的团圆与美好。中秋,不仅是一个节日,更是一份情感的寄托,一种文化的传承。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐