【核心素养单元卷】第一单元(四)——部编版2024-2025学年六年级语文下册(含答案)

文档属性

| 名称 | 【核心素养单元卷】第一单元(四)——部编版2024-2025学年六年级语文下册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 352.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 12:17:19 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品 | 语文学科

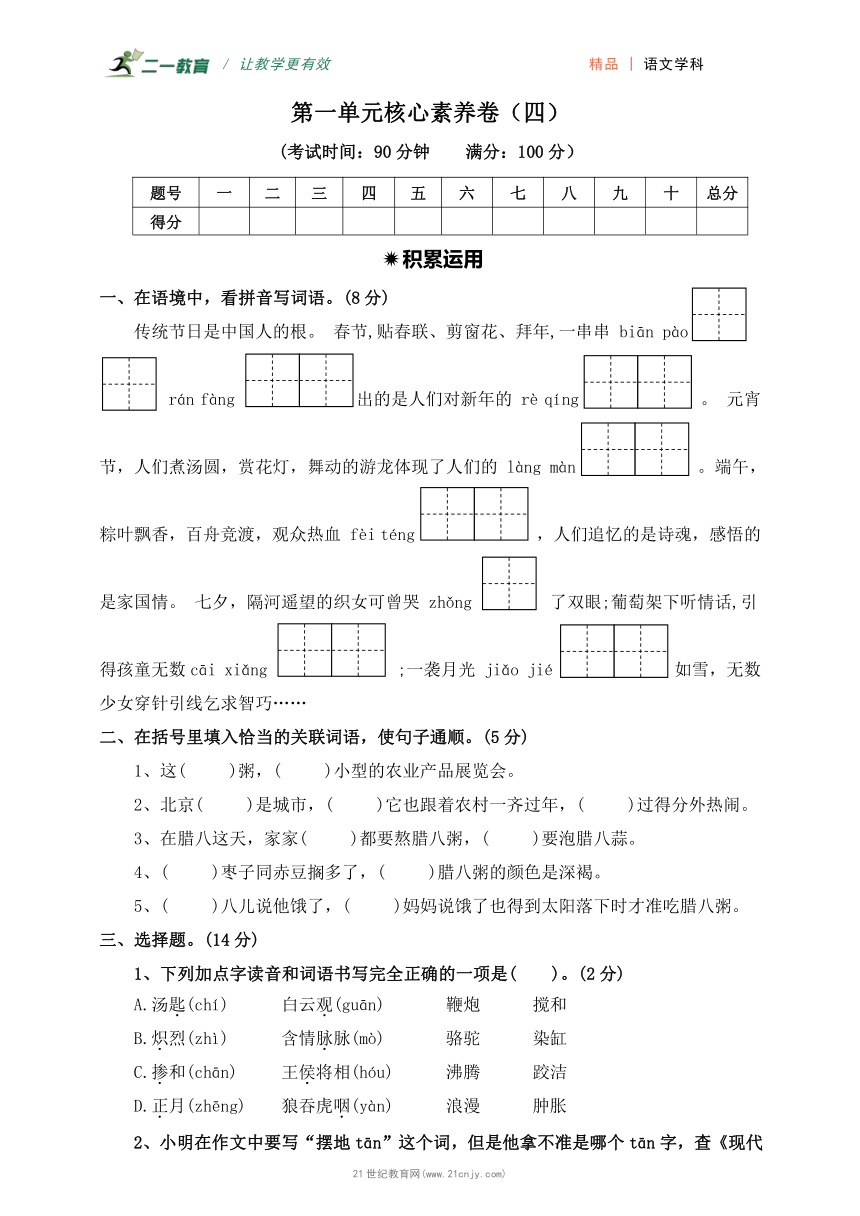

第一单元核心素养卷(四)

(考试时间:90分钟 满分:100分)

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分

得分

积累运用

在语境中,看拼音写词语。(8分)

传统节日是中国人的根。 春节,贴春联、剪窗花、拜年,一串串 biān pào

rán fàng 出的是人们对新年的 rè qíng 。 元宵

节,人们煮汤圆,赏花灯,舞动的游龙体现了人们的 làng màn 。端午,

粽叶飘香,百舟竞渡,观众热血 fèi téng ,人们追忆的是诗魂,感悟的

是家国情。 七夕,隔河遥望的织女可曾哭 zhǒng 了双眼;葡萄架下听情话,引

得孩童无数cāi xiǎng ;一袭月光 jiǎo jié 如雪,无数少女穿针引线乞求智巧……

二、在括号里填入恰当的关联词语,使句子通顺。(5分)

1、这( )粥,( )小型的农业产品展览会。

2、北京( )是城市,( )它也跟着农村一齐过年,( )过得分外热闹。

3、在腊八这天,家家( )都要熬腊八粥,( )要泡腊八蒜。

4、( )枣子同赤豆搁多了,( )腊八粥的颜色是深褐。

5、( )八儿说他饿了,( )妈妈说饿了也得到太阳落下时才准吃腊八粥。

三、选择题。(14分)

1、下列加点字读音和词语书写完全正确的一项是( )。(2分)

A.汤匙(chí) 白云观(guān) 鞭炮 搅和

B.炽烈(zhì) 含情脉脉(mò) 骆驼 染缸

C.掺和(chān) 王侯将相(hóu) 沸腾 跤洁

D.正月(zhēng) 狼吞虎咽(yàn) 浪漫 肿胀

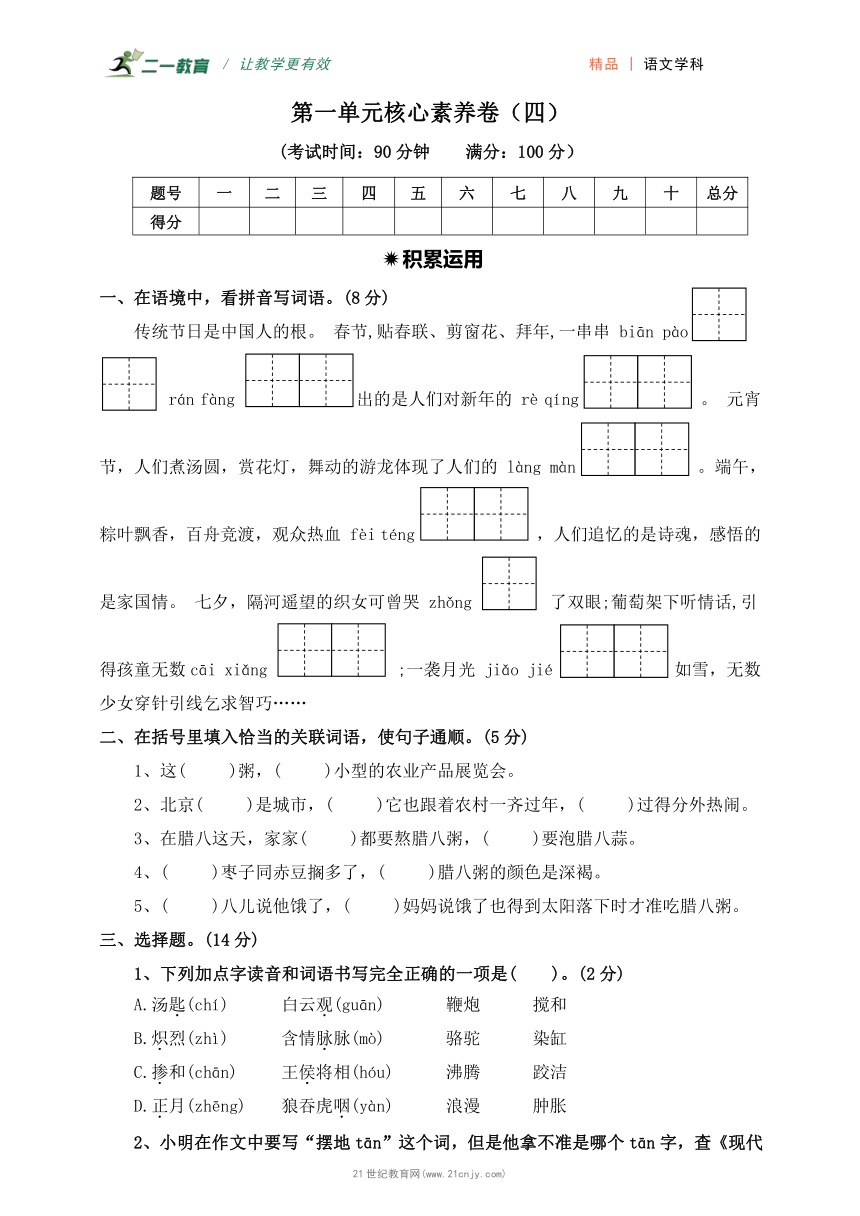

2、小明在作文中要写“摆地tān”这个词,但是他拿不准是哪个tān字,查《现代汉语词典》以后,发现四个tān字,根据意思小明应选择的一项是( )。(2分)

A.滩:河、湖、海边水深时淹没、水浅时露出的地方

B.贪:片面追求;贪图

C.摊:设在路旁、广场上的售货处

D.瘫:瘫痪

3、下列加点字意思相同的一组是( )。(2分)

A.张灯结彩 东张西望 B.舍本逐末 残灯末庙

C.蜂拥而至 至高无上 D.标新立异 异口同声

4、下面句子中加点部分表示的意思与其他不同的一项是( )。(2分)

全校运动会上,大山在短跑比赛中①勇夺第一,志杰在跳高比赛中②喜获金牌,思雨在跳远比赛中③摘得桂冠,宁宁在游泳比赛中④拔得头筹,李想和陈冬在铅球比赛中⑤不分伯仲,程真在踢毽子比赛中⑥独占鳌头,丁丁在排球比赛中⑦数一数二。

A. ①④ B. ③⑥ C. ②⑥ D. ⑤⑦

5、端午节是中国四大传统节日之一,读下面与端午节有关的语句,找出排列最恰当的一项。( )(2分)

①关于它的起源,最初是祛除暑热疫病的活动。

②逐渐形成了缅怀先贤、忠君爱国的传统。

③经过几千年的文化积累和节俗传承,吃粽子、赛龙舟、纪念屈原已经成为当今流传范围最广的端午节民俗活动,融进了世代中华儿女的生活记忆。

④端午节,是入夏以后的第一个重要节日,也是我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日。

⑤汉魏以后,被附加了纪念屈原、伍子胥等历史人物的内涵。

A.④①②⑤③ B.⑤②③④① C.④①⑤②③ D.②③④⑤①

6、下列关于课文内容的说法,错误的一项是( )。(2分)

A.《腊八粥》主要写了“等粥”和“喝粥”两件事,其中“喝粥”写得详细,“等粥”写得简略

B. “春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。”这两句诗描写了长安城的美好春景

C.《藏戏》一文表现了作者对藏戏的喜爱和对中国传统文化油然而生的自豪感

D.《北京的春节》中,作者用朴素自然的语言,展示了丰富多彩的节日习俗,再现了老北京人过春节的隆重与热闹,温馨与美好

7、围绕“快乐的新年”这个题目,下列材料中可以作为写作素材的是( )。(2分)

①我和爸爸、妈妈早晨起床洗脸刷牙,吃过早饭,收拾行装,回老家。②我和小伙伴在农村老家放鞭炮、贴春联。③大年夜,一家人围坐在一起吃团圆饭。④吃团圆饭时,我和妹妹因为一件小事吵架了,我很伤心。⑤大年初一,我们穿新衣戴新帽,高高兴兴出门拜年。

A.②③④⑤ B.③④⑤ C.②③⑤ D.①②③④⑤

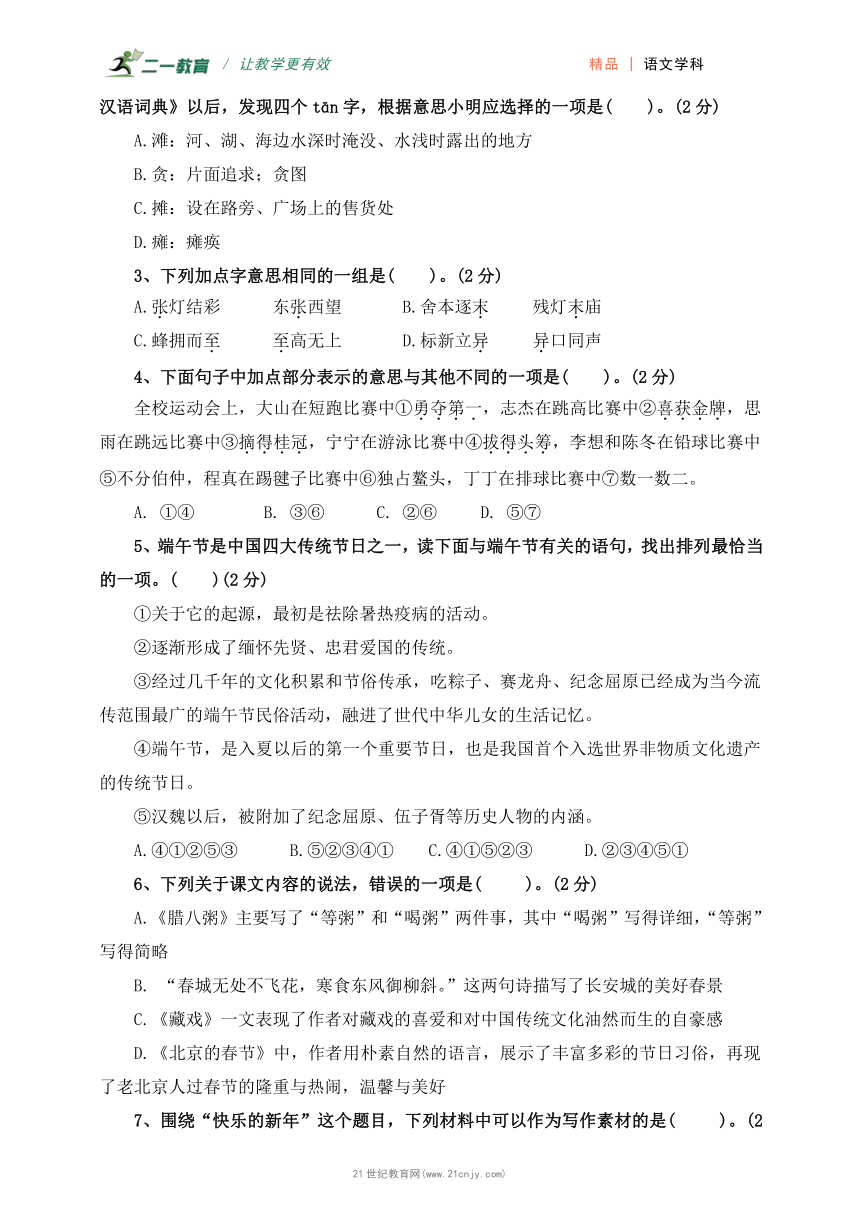

四、按要求完成句子练习。(7分)

1、在横线上填写表示“人很多”的不同词语,体会语言表达的丰富性和多样性。(3分)

“五一”期间,河南的各个景点迎来了大批国内外游客。少林寺 ,龙门石窟 ,云台山 。

2、请你向小凯转述八儿对妈妈说的话。(2分)

八儿对妈妈说:“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半。”

3、北京的春节真是十分热闹非凡啊!(修改病句,2分)

根据所学内容填空。(6分)

1、诗中有景:《寒食》一诗中,“ ,

”描写了春日里长安城落花飞舞、杨柳依依的美好景象。 诗中有情:《迢迢牵牛星》一诗中,“ , ”写出了牛郎织女因一水之隔而不能相会的愁怨;《十五夜望月》中的“ ,

”委婉地表达了诗人对友人的思念之情。

2、从课文中学习写作方法:《北京的春节》一文详写了腊八、 、除夕、

正月初一、 这几天,其他日子一笔带过,详略得当;《腊八粥》一文主要叙述了“ ”和“ ”这两件事,其中详写的是“ ”的过程,突出表现了八儿 的心理。

阅读理解

非连续性文本阅读。(9分)

【材料一】 明清之后儿童的颈上多了一种饰品——长命锁,其实,它是由古人佩戴“长命缕”的习俗演变而来。在讨论端午节习俗时,大家都知道这个节日有佩戴长命缕的习俗。其实,这个习俗最早可追溯到汉代。据《荆楚岁时记》《风俗通》《岁时广记》等古籍记载,自汉代起,每逢端午节,家家户户都在门楣上悬挂上五色丝绳,以避不祥。

【材料二】 百家锁是小孩的家人挨户乞讨,每户要得一文钱,然后把这些钱另铸成一把锁挂在小孩脖子上,为的是用百家福寿锁拴他的生命。这种做法在北方很流行,北京称为“化百家锁”,南方有种异曲同工的做法,把七粒白米和七叶红茶用纸包好,送给亲朋,亲朋还赠碎银,用碎银铸成锁,正面镌刻“百家宝锁”,反面镌刻“生命宝贵”,把锁系在小孩脖子上。

【材料三】 在黑龙江地区,小孩出生后,产家要向街坊要来七色彩线和七枚大钱,把大钱用七根一股的彩线并排穿成连环形,一端饰以流苏,挂在婴儿项上,叫作“长命锁”。

1、理解下面的词语。(2分)

以避不祥:

异曲同工:

2、佩戴“长命锁”的习俗最早产生于 ,由古人在 节佩戴“ ”的习俗演变而来。(3分)

3、“长命锁”在有的地方又称为 ,是孩子的家人向 或

讨来或换来的 铸成的。(2分)

4、有人认为以上这些风俗中含有较多的迷信色彩,我们应该摒弃它们。你是如何看待这些风俗的呢 (2分)

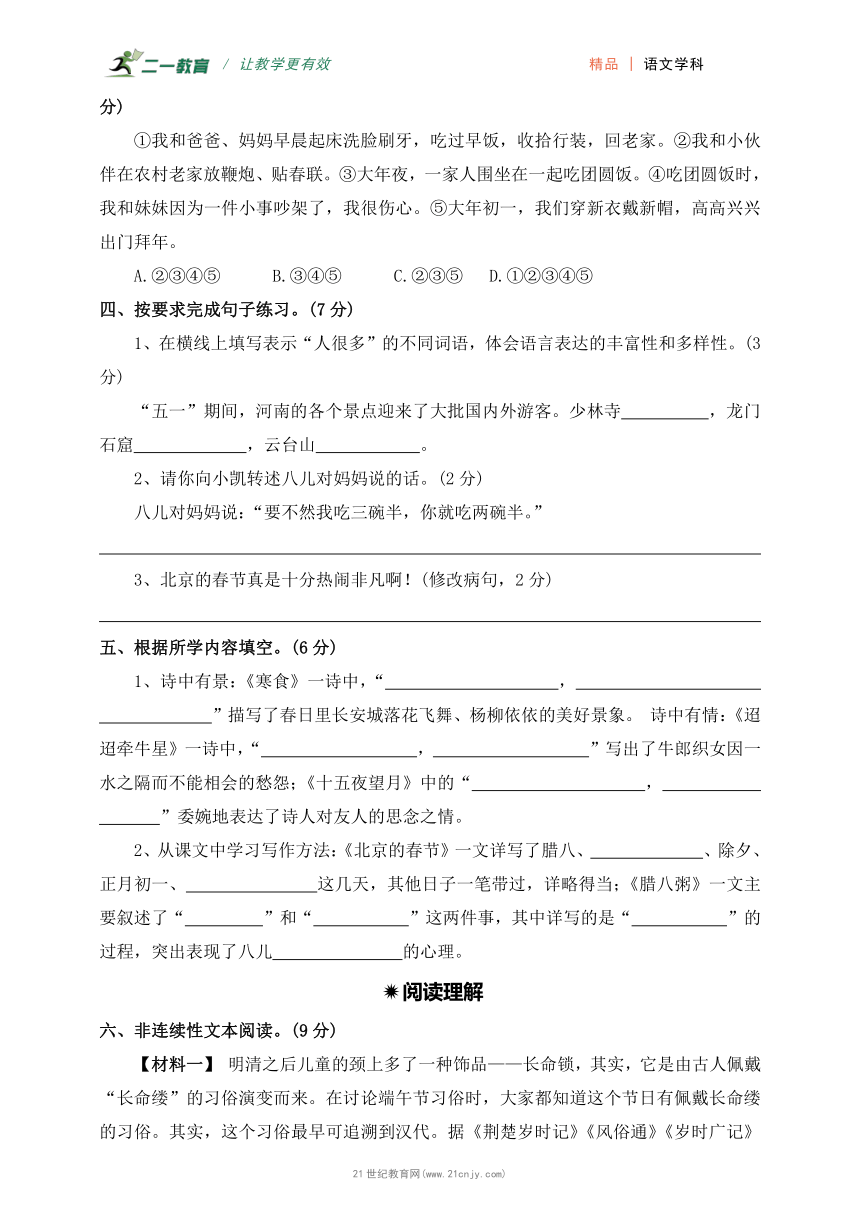

阅读课文片段,完成练习。(10分)

腊八粥(节选)

“妈,妈,要到什么时候才……”

“要到夜里!”其实他妈妈所说的夜里,并不是上灯以后。但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

“那我饿了!”八儿要哭的样子。

“饿了,也得到太阳落下时才准吃。”

饿了,也得到太阳落下时才准吃。你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗 并且八儿所说的饿,也不可靠,不过因为一进灶房,就听到那锅中叹气又像是正在嘟囔的声音,因好奇而急于想尝尝这奇怪的东西罢了。

“妈,妈,等一下我要吃三碗! 我们只准大哥吃一碗。 大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行……妈,妈,你吃三碗我也吃三碗,大哥同爹只准各吃一碗,一共八碗,是吗 ”

“是啊! 孥孥说得对。”

“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”

1、选段写八儿 和 的场景,作者写得很 (详细 简略)。(3分)

2、请用恰当的观点为选段中画“ ”的句子作批注。(2分)

3、下列说法正确的一项是( )。(2分)

A.选段中画“ ”的句子写出了八儿脾气急躁、等粥等得不耐烦的样子。

B.八儿为了吃到香甜的腊八粥不惜撒谎说自己饿了,他不是个诚实的孩子。

C.为了能多吃粥,八儿设定吃粥的计划,并与妈妈“讨价还价”且“得寸进尺”,他是个贪心的孩子。

D.选段用充满童趣的语言,将八儿天真、可爱的形象刻画得惟妙惟肖。

4、“饿了,也得到太阳落下时才准吃。”这句话出现了两次,你觉得啰唆吗 为什么 (3分)

八、现代文阅读理解。(10分)

祖国各地的月饼

①中秋来了,好吃的月饼也来了。提起月饼,会让人想到京式月饼、广式月饼、苏式月饼、台式月饼、滇式月饼、港式月饼等。其实,祖国各地有很多口味独特的月饼,甚至很多都已经成为当地的特产,远销海外。

②冰薄月饼属于中秋节特有食品,发源于重庆开州区临江镇,始于明朝末期,距今已有近400年的历史。冰薄月饼已经被开州区列为非物质文化遗产保护的对象。冰薄月饼使用的原材料和制作工艺十分考究,主料为精制上等白面粉,辅料有油脂、熟芝麻、冰糖、白糖、花生、香料、饴糖及各种蜜饯,制作总体分7道大工序、11道小工序。首先是去芝麻皮,将芝麻用清水浸泡约一小时,进行搅拌后用水冲洗去皮,捞起后,必须当天晒干,以防发芽、生霉。随后制作饴糖,将大米蒸熟,低温发酵后将其甜水倾入大锅中熬制成饴糖。接着配料制作馅,将油脂、熟面粉、花生面、芝麻面和各种蜜饯按一定比例混合,搅拌均匀,一个一个地捏成四钱五重大小的圆球,备为馅料。最后,将精制上等的白面粉,加上定量的饴糖以及少许油脂,再和水一起搅拌均匀,做成干湿恰当的面团。为了成饼后酥松不硬,在配料时要添加定量的水碱,再做成三钱五重的一张一张的圆形皮料;用皮料包裹馅料放入模里擀成生饼,在簸箕里用白麻仁进行裹衣,称为“上麻”;将上麻后的生饼,放在灶炉内进行烘烤,做到既要烤熟,又不烤煳;最后再进行分封包装。

③甘肃省武威古浪的月饼和市售的月饼很不同,是一种大型的蒸饼,其大小按蒸笼定,也就是有多大的蒸笼就蒸多大的月饼。制作时将发面擀成同样大小的薄面张,然后涂上喷油,再洒上姜黄、红曲、香豆、玫瑰花等,一层一层叠起来,放到锅上蒸约两个小时,蒸出来的月饼乕约10~20厘米,直径约40~60厘米。吃时将月饼切成小墩,这种月饼看上去如菊花绽放,吃起来暄腾腾、香喷喷,极受食用者青睐。

④吴川月饼历史悠久,底蕴深厚,远近闻名。特别是巨大如盆的大月饼,独具特色,深受欢迎。吴川月饼属广式月饼,传统的有五仁(瓜仁、榄仁、麻仁、桃仁、杏仁)金腿(金华火腿)月饼、五仁叉烧月饼、绿豆沙月饼、莲蓉月饼等,选料纯正,味道独特,口感好,个头大(大饼重达4斤或6斤),深受群众喜爱,是中秋赏月的传统美食和馈赠亲友的好礼物,也是中秋佳节表达思乡情怀的独特载体。

1、本文详细介绍的是( )。(1分)

A.京式月饼 B.吴川月饼 C.冰薄月饼 D.古浪月饼

2、第③段没有运用到的说明方法是( )。(2分)

A.列数字 B.打比方 C.举例子 D.作比较

3、下面对文中第②段的内容概括最为准确的一项是( )。(2分)

A.冰薄月饼的制作过程十分考究复杂

B.冰薄月饼被列为非物质文化遗产保护的对象

C.冰薄月饼使用的原材料十分丰富考究

D.冰薄月饼使用的原材料和制作工艺十分考究

4、文中画“ ”的句子中加点的“约”字能否删去 请说明理由。(3分)

5、吃月饼是中秋节的传统习俗,你还知道其他过中秋节的习俗吗 请抓住重点说一说。(2分)

综合实践

九、口语交际。(6分)

学校开展了“了解传统节日,传承民俗文化”的综合性学习活动,使你对传统节日和民俗文化有了更多了解,请根据你的了解,完成下面题目。

1、选择一个传统节日,仿照示例,写出它的时间和习俗。(1分)

例:中秋 时间———农历八月十五;习俗———吃月饼、赏月。

2、传统习俗往往寓意吉祥,试着写两个你知道的传统习俗及其寓意。(2分)

3、你最喜欢哪个传统节日 说说你喜欢它的理由。(3分)

习作天地

十、习作。(25分)

春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节……这些传统节日承载着丰富的民俗文化,也凝聚着深厚的血脉亲情,是阖家团圆的温馨召唤,是漂泊游子心中永不熄灭的灯塔。请以“节日里”为题目,写一篇作文。

要求:写出独特感受,表达真情实感;介绍时要做到详略得当,主次分明;450字左右。

参考答案

一、鞭炮 燃放 热情 浪漫 沸腾 肿 猜想 皎洁

二、1、不是……而是……

2、虽……可是……而且……

3、不仅……还……

4、因为……所以……

5、虽然……但是……

三、1、D

2、C

3、D

4、D

5、A

6、A

7、C

四、1、人头攒动 人潮汹涌 摩肩接踵

2、八儿对妈妈说,要不然他吃三碗半,妈妈就吃两碗半。

3、北京的春节真是热闹非凡啊!

五、1、春城无处不飞花 寒食东风御柳斜 盈盈一水间 脉脉不得语

今夜月明人尽望 不知秋思落谁家

2、腊月二十三 正月十五 等粥 喝粥 等粥 急切、期待

六、1、以避免不吉祥的事情或不好的运气。不同的做法产生相同的效果。

2、汉代 端午 长命缕

3、百家锁 邻居 亲朋 银钱

4、示例:这些风俗虽然含有一定的迷信色彩,但却是中华民族传统文化的历史传承,它包含了人民美好的愿望,我们不应该摒弃它们。

七、1、盼粥 分粥 详细

2、这是对八儿的语言和神态的描写,让我感受到八儿的无奈和迫不及待想要喝粥的心情。

3、D

4、不啰唆。这么写突出了母亲说的话在八儿心中的分量之重,表现了母亲态度的坚决,也表现了八儿听到母亲如此回答后心中的失落感。

八、1、C

2、C

3、D

4、“约”字不能删去。“约”表示估计、推测,说明古浪月饼蒸制的时间是估算的数值,不是绝对的数值,删去后和事实不符,这体现了说明文语言的严谨性。

5、苏式月饼是中秋节的传统食品,源于苏州,属于苏式糕点,被江浙地区的人民喜爱。苏式月饼皮层酥松,色泽美观,馅料肥而不腻,口感酥脆。苏式月饼用小麦粉、饴糖、食用植物油或猪油、水等制皮,小麦粉、食用植物油或猪油制酥,经制酥皮、包馅、成型、焙烤工艺加工而成。

九、1、示例:重阳时间——农历九月初九:习俗—登高赏菊。

2、过年时吃鱼:寓意年年有余;正月十五吃元宵.寓意团团圆圆。

3、我最喜欢端午节,因为屈原是伟大的爱国诗人,而端午节就是为了纪念他的。

十、 节日里

在众多中国传统节日中,中秋节以其独特的韵味与温情,深深植根于我的记忆之中。每当这个时节,无论身在何方,家的方向总是最温暖的召唤。

记得去年的中秋夜,我们一家人围坐在院中的石桌旁,桌上摆满了各式月饼和新鲜的水果。月亮还未完全升起,天边已泛起淡淡银光,透过几缕轻风,轻轻洒在每个人的脸上。我与弟弟忙着将五彩的灯笼挂在四周,随着夜色的降临,院子里被点缀得如梦如幻。

最令我印象深刻的是那次赏月后的诗词接龙。爷爷首先吟诵了苏轼的《水调歌头·明月几时有》,那深沉而悠扬的旋律,仿佛穿越千年,与古人的情感共鸣。接着,爸爸、叔叔和我轮流背诵,从李白的《静夜思》到王安石的《泊船瓜洲》,每一句都像是对这轮满月的赞美,也是对家人深情的表达。弟弟虽小,也能背出几首简单的诗句,虽不成篇,却也透露出对传统文化的热爱。

那一夜,月光如水,诗意盎然,家的温暖在每个人的心中流淌。中秋节不仅是对团圆的向往,更是对传统文化的传承与尊重。在这个节日里,我深切体会到了家的意义,以及那份跨越千年的文化纽带。每当回想起那晚的场景,心中便涌起一股暖流,那是对家的无限眷恋,也是对传统节日深沉的敬意。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元核心素养卷(四)

(考试时间:90分钟 满分:100分)

题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分

得分

积累运用

在语境中,看拼音写词语。(8分)

传统节日是中国人的根。 春节,贴春联、剪窗花、拜年,一串串 biān pào

rán fàng 出的是人们对新年的 rè qíng 。 元宵

节,人们煮汤圆,赏花灯,舞动的游龙体现了人们的 làng màn 。端午,

粽叶飘香,百舟竞渡,观众热血 fèi téng ,人们追忆的是诗魂,感悟的

是家国情。 七夕,隔河遥望的织女可曾哭 zhǒng 了双眼;葡萄架下听情话,引

得孩童无数cāi xiǎng ;一袭月光 jiǎo jié 如雪,无数少女穿针引线乞求智巧……

二、在括号里填入恰当的关联词语,使句子通顺。(5分)

1、这( )粥,( )小型的农业产品展览会。

2、北京( )是城市,( )它也跟着农村一齐过年,( )过得分外热闹。

3、在腊八这天,家家( )都要熬腊八粥,( )要泡腊八蒜。

4、( )枣子同赤豆搁多了,( )腊八粥的颜色是深褐。

5、( )八儿说他饿了,( )妈妈说饿了也得到太阳落下时才准吃腊八粥。

三、选择题。(14分)

1、下列加点字读音和词语书写完全正确的一项是( )。(2分)

A.汤匙(chí) 白云观(guān) 鞭炮 搅和

B.炽烈(zhì) 含情脉脉(mò) 骆驼 染缸

C.掺和(chān) 王侯将相(hóu) 沸腾 跤洁

D.正月(zhēng) 狼吞虎咽(yàn) 浪漫 肿胀

2、小明在作文中要写“摆地tān”这个词,但是他拿不准是哪个tān字,查《现代汉语词典》以后,发现四个tān字,根据意思小明应选择的一项是( )。(2分)

A.滩:河、湖、海边水深时淹没、水浅时露出的地方

B.贪:片面追求;贪图

C.摊:设在路旁、广场上的售货处

D.瘫:瘫痪

3、下列加点字意思相同的一组是( )。(2分)

A.张灯结彩 东张西望 B.舍本逐末 残灯末庙

C.蜂拥而至 至高无上 D.标新立异 异口同声

4、下面句子中加点部分表示的意思与其他不同的一项是( )。(2分)

全校运动会上,大山在短跑比赛中①勇夺第一,志杰在跳高比赛中②喜获金牌,思雨在跳远比赛中③摘得桂冠,宁宁在游泳比赛中④拔得头筹,李想和陈冬在铅球比赛中⑤不分伯仲,程真在踢毽子比赛中⑥独占鳌头,丁丁在排球比赛中⑦数一数二。

A. ①④ B. ③⑥ C. ②⑥ D. ⑤⑦

5、端午节是中国四大传统节日之一,读下面与端午节有关的语句,找出排列最恰当的一项。( )(2分)

①关于它的起源,最初是祛除暑热疫病的活动。

②逐渐形成了缅怀先贤、忠君爱国的传统。

③经过几千年的文化积累和节俗传承,吃粽子、赛龙舟、纪念屈原已经成为当今流传范围最广的端午节民俗活动,融进了世代中华儿女的生活记忆。

④端午节,是入夏以后的第一个重要节日,也是我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日。

⑤汉魏以后,被附加了纪念屈原、伍子胥等历史人物的内涵。

A.④①②⑤③ B.⑤②③④① C.④①⑤②③ D.②③④⑤①

6、下列关于课文内容的说法,错误的一项是( )。(2分)

A.《腊八粥》主要写了“等粥”和“喝粥”两件事,其中“喝粥”写得详细,“等粥”写得简略

B. “春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。”这两句诗描写了长安城的美好春景

C.《藏戏》一文表现了作者对藏戏的喜爱和对中国传统文化油然而生的自豪感

D.《北京的春节》中,作者用朴素自然的语言,展示了丰富多彩的节日习俗,再现了老北京人过春节的隆重与热闹,温馨与美好

7、围绕“快乐的新年”这个题目,下列材料中可以作为写作素材的是( )。(2分)

①我和爸爸、妈妈早晨起床洗脸刷牙,吃过早饭,收拾行装,回老家。②我和小伙伴在农村老家放鞭炮、贴春联。③大年夜,一家人围坐在一起吃团圆饭。④吃团圆饭时,我和妹妹因为一件小事吵架了,我很伤心。⑤大年初一,我们穿新衣戴新帽,高高兴兴出门拜年。

A.②③④⑤ B.③④⑤ C.②③⑤ D.①②③④⑤

四、按要求完成句子练习。(7分)

1、在横线上填写表示“人很多”的不同词语,体会语言表达的丰富性和多样性。(3分)

“五一”期间,河南的各个景点迎来了大批国内外游客。少林寺 ,龙门石窟 ,云台山 。

2、请你向小凯转述八儿对妈妈说的话。(2分)

八儿对妈妈说:“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半。”

3、北京的春节真是十分热闹非凡啊!(修改病句,2分)

根据所学内容填空。(6分)

1、诗中有景:《寒食》一诗中,“ ,

”描写了春日里长安城落花飞舞、杨柳依依的美好景象。 诗中有情:《迢迢牵牛星》一诗中,“ , ”写出了牛郎织女因一水之隔而不能相会的愁怨;《十五夜望月》中的“ ,

”委婉地表达了诗人对友人的思念之情。

2、从课文中学习写作方法:《北京的春节》一文详写了腊八、 、除夕、

正月初一、 这几天,其他日子一笔带过,详略得当;《腊八粥》一文主要叙述了“ ”和“ ”这两件事,其中详写的是“ ”的过程,突出表现了八儿 的心理。

阅读理解

非连续性文本阅读。(9分)

【材料一】 明清之后儿童的颈上多了一种饰品——长命锁,其实,它是由古人佩戴“长命缕”的习俗演变而来。在讨论端午节习俗时,大家都知道这个节日有佩戴长命缕的习俗。其实,这个习俗最早可追溯到汉代。据《荆楚岁时记》《风俗通》《岁时广记》等古籍记载,自汉代起,每逢端午节,家家户户都在门楣上悬挂上五色丝绳,以避不祥。

【材料二】 百家锁是小孩的家人挨户乞讨,每户要得一文钱,然后把这些钱另铸成一把锁挂在小孩脖子上,为的是用百家福寿锁拴他的生命。这种做法在北方很流行,北京称为“化百家锁”,南方有种异曲同工的做法,把七粒白米和七叶红茶用纸包好,送给亲朋,亲朋还赠碎银,用碎银铸成锁,正面镌刻“百家宝锁”,反面镌刻“生命宝贵”,把锁系在小孩脖子上。

【材料三】 在黑龙江地区,小孩出生后,产家要向街坊要来七色彩线和七枚大钱,把大钱用七根一股的彩线并排穿成连环形,一端饰以流苏,挂在婴儿项上,叫作“长命锁”。

1、理解下面的词语。(2分)

以避不祥:

异曲同工:

2、佩戴“长命锁”的习俗最早产生于 ,由古人在 节佩戴“ ”的习俗演变而来。(3分)

3、“长命锁”在有的地方又称为 ,是孩子的家人向 或

讨来或换来的 铸成的。(2分)

4、有人认为以上这些风俗中含有较多的迷信色彩,我们应该摒弃它们。你是如何看待这些风俗的呢 (2分)

阅读课文片段,完成练习。(10分)

腊八粥(节选)

“妈,妈,要到什么时候才……”

“要到夜里!”其实他妈妈所说的夜里,并不是上灯以后。但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

“那我饿了!”八儿要哭的样子。

“饿了,也得到太阳落下时才准吃。”

饿了,也得到太阳落下时才准吃。你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗 并且八儿所说的饿,也不可靠,不过因为一进灶房,就听到那锅中叹气又像是正在嘟囔的声音,因好奇而急于想尝尝这奇怪的东西罢了。

“妈,妈,等一下我要吃三碗! 我们只准大哥吃一碗。 大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行……妈,妈,你吃三碗我也吃三碗,大哥同爹只准各吃一碗,一共八碗,是吗 ”

“是啊! 孥孥说得对。”

“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”

1、选段写八儿 和 的场景,作者写得很 (详细 简略)。(3分)

2、请用恰当的观点为选段中画“ ”的句子作批注。(2分)

3、下列说法正确的一项是( )。(2分)

A.选段中画“ ”的句子写出了八儿脾气急躁、等粥等得不耐烦的样子。

B.八儿为了吃到香甜的腊八粥不惜撒谎说自己饿了,他不是个诚实的孩子。

C.为了能多吃粥,八儿设定吃粥的计划,并与妈妈“讨价还价”且“得寸进尺”,他是个贪心的孩子。

D.选段用充满童趣的语言,将八儿天真、可爱的形象刻画得惟妙惟肖。

4、“饿了,也得到太阳落下时才准吃。”这句话出现了两次,你觉得啰唆吗 为什么 (3分)

八、现代文阅读理解。(10分)

祖国各地的月饼

①中秋来了,好吃的月饼也来了。提起月饼,会让人想到京式月饼、广式月饼、苏式月饼、台式月饼、滇式月饼、港式月饼等。其实,祖国各地有很多口味独特的月饼,甚至很多都已经成为当地的特产,远销海外。

②冰薄月饼属于中秋节特有食品,发源于重庆开州区临江镇,始于明朝末期,距今已有近400年的历史。冰薄月饼已经被开州区列为非物质文化遗产保护的对象。冰薄月饼使用的原材料和制作工艺十分考究,主料为精制上等白面粉,辅料有油脂、熟芝麻、冰糖、白糖、花生、香料、饴糖及各种蜜饯,制作总体分7道大工序、11道小工序。首先是去芝麻皮,将芝麻用清水浸泡约一小时,进行搅拌后用水冲洗去皮,捞起后,必须当天晒干,以防发芽、生霉。随后制作饴糖,将大米蒸熟,低温发酵后将其甜水倾入大锅中熬制成饴糖。接着配料制作馅,将油脂、熟面粉、花生面、芝麻面和各种蜜饯按一定比例混合,搅拌均匀,一个一个地捏成四钱五重大小的圆球,备为馅料。最后,将精制上等的白面粉,加上定量的饴糖以及少许油脂,再和水一起搅拌均匀,做成干湿恰当的面团。为了成饼后酥松不硬,在配料时要添加定量的水碱,再做成三钱五重的一张一张的圆形皮料;用皮料包裹馅料放入模里擀成生饼,在簸箕里用白麻仁进行裹衣,称为“上麻”;将上麻后的生饼,放在灶炉内进行烘烤,做到既要烤熟,又不烤煳;最后再进行分封包装。

③甘肃省武威古浪的月饼和市售的月饼很不同,是一种大型的蒸饼,其大小按蒸笼定,也就是有多大的蒸笼就蒸多大的月饼。制作时将发面擀成同样大小的薄面张,然后涂上喷油,再洒上姜黄、红曲、香豆、玫瑰花等,一层一层叠起来,放到锅上蒸约两个小时,蒸出来的月饼乕约10~20厘米,直径约40~60厘米。吃时将月饼切成小墩,这种月饼看上去如菊花绽放,吃起来暄腾腾、香喷喷,极受食用者青睐。

④吴川月饼历史悠久,底蕴深厚,远近闻名。特别是巨大如盆的大月饼,独具特色,深受欢迎。吴川月饼属广式月饼,传统的有五仁(瓜仁、榄仁、麻仁、桃仁、杏仁)金腿(金华火腿)月饼、五仁叉烧月饼、绿豆沙月饼、莲蓉月饼等,选料纯正,味道独特,口感好,个头大(大饼重达4斤或6斤),深受群众喜爱,是中秋赏月的传统美食和馈赠亲友的好礼物,也是中秋佳节表达思乡情怀的独特载体。

1、本文详细介绍的是( )。(1分)

A.京式月饼 B.吴川月饼 C.冰薄月饼 D.古浪月饼

2、第③段没有运用到的说明方法是( )。(2分)

A.列数字 B.打比方 C.举例子 D.作比较

3、下面对文中第②段的内容概括最为准确的一项是( )。(2分)

A.冰薄月饼的制作过程十分考究复杂

B.冰薄月饼被列为非物质文化遗产保护的对象

C.冰薄月饼使用的原材料十分丰富考究

D.冰薄月饼使用的原材料和制作工艺十分考究

4、文中画“ ”的句子中加点的“约”字能否删去 请说明理由。(3分)

5、吃月饼是中秋节的传统习俗,你还知道其他过中秋节的习俗吗 请抓住重点说一说。(2分)

综合实践

九、口语交际。(6分)

学校开展了“了解传统节日,传承民俗文化”的综合性学习活动,使你对传统节日和民俗文化有了更多了解,请根据你的了解,完成下面题目。

1、选择一个传统节日,仿照示例,写出它的时间和习俗。(1分)

例:中秋 时间———农历八月十五;习俗———吃月饼、赏月。

2、传统习俗往往寓意吉祥,试着写两个你知道的传统习俗及其寓意。(2分)

3、你最喜欢哪个传统节日 说说你喜欢它的理由。(3分)

习作天地

十、习作。(25分)

春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节……这些传统节日承载着丰富的民俗文化,也凝聚着深厚的血脉亲情,是阖家团圆的温馨召唤,是漂泊游子心中永不熄灭的灯塔。请以“节日里”为题目,写一篇作文。

要求:写出独特感受,表达真情实感;介绍时要做到详略得当,主次分明;450字左右。

参考答案

一、鞭炮 燃放 热情 浪漫 沸腾 肿 猜想 皎洁

二、1、不是……而是……

2、虽……可是……而且……

3、不仅……还……

4、因为……所以……

5、虽然……但是……

三、1、D

2、C

3、D

4、D

5、A

6、A

7、C

四、1、人头攒动 人潮汹涌 摩肩接踵

2、八儿对妈妈说,要不然他吃三碗半,妈妈就吃两碗半。

3、北京的春节真是热闹非凡啊!

五、1、春城无处不飞花 寒食东风御柳斜 盈盈一水间 脉脉不得语

今夜月明人尽望 不知秋思落谁家

2、腊月二十三 正月十五 等粥 喝粥 等粥 急切、期待

六、1、以避免不吉祥的事情或不好的运气。不同的做法产生相同的效果。

2、汉代 端午 长命缕

3、百家锁 邻居 亲朋 银钱

4、示例:这些风俗虽然含有一定的迷信色彩,但却是中华民族传统文化的历史传承,它包含了人民美好的愿望,我们不应该摒弃它们。

七、1、盼粥 分粥 详细

2、这是对八儿的语言和神态的描写,让我感受到八儿的无奈和迫不及待想要喝粥的心情。

3、D

4、不啰唆。这么写突出了母亲说的话在八儿心中的分量之重,表现了母亲态度的坚决,也表现了八儿听到母亲如此回答后心中的失落感。

八、1、C

2、C

3、D

4、“约”字不能删去。“约”表示估计、推测,说明古浪月饼蒸制的时间是估算的数值,不是绝对的数值,删去后和事实不符,这体现了说明文语言的严谨性。

5、苏式月饼是中秋节的传统食品,源于苏州,属于苏式糕点,被江浙地区的人民喜爱。苏式月饼皮层酥松,色泽美观,馅料肥而不腻,口感酥脆。苏式月饼用小麦粉、饴糖、食用植物油或猪油、水等制皮,小麦粉、食用植物油或猪油制酥,经制酥皮、包馅、成型、焙烤工艺加工而成。

九、1、示例:重阳时间——农历九月初九:习俗—登高赏菊。

2、过年时吃鱼:寓意年年有余;正月十五吃元宵.寓意团团圆圆。

3、我最喜欢端午节,因为屈原是伟大的爱国诗人,而端午节就是为了纪念他的。

十、 节日里

在众多中国传统节日中,中秋节以其独特的韵味与温情,深深植根于我的记忆之中。每当这个时节,无论身在何方,家的方向总是最温暖的召唤。

记得去年的中秋夜,我们一家人围坐在院中的石桌旁,桌上摆满了各式月饼和新鲜的水果。月亮还未完全升起,天边已泛起淡淡银光,透过几缕轻风,轻轻洒在每个人的脸上。我与弟弟忙着将五彩的灯笼挂在四周,随着夜色的降临,院子里被点缀得如梦如幻。

最令我印象深刻的是那次赏月后的诗词接龙。爷爷首先吟诵了苏轼的《水调歌头·明月几时有》,那深沉而悠扬的旋律,仿佛穿越千年,与古人的情感共鸣。接着,爸爸、叔叔和我轮流背诵,从李白的《静夜思》到王安石的《泊船瓜洲》,每一句都像是对这轮满月的赞美,也是对家人深情的表达。弟弟虽小,也能背出几首简单的诗句,虽不成篇,却也透露出对传统文化的热爱。

那一夜,月光如水,诗意盎然,家的温暖在每个人的心中流淌。中秋节不仅是对团圆的向往,更是对传统文化的传承与尊重。在这个节日里,我深切体会到了家的意义,以及那份跨越千年的文化纽带。每当回想起那晚的场景,心中便涌起一股暖流,那是对家的无限眷恋,也是对传统节日深沉的敬意。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐