10《阿长与山海经》 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 10《阿长与山海经》 课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 20:46:09 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

阿长与《山海经》

第10课

鲁 迅

目录

学习目标

壹

重点难点

贰

课堂导入

叁

探究新知

肆

课堂练习

伍

知识总结&课后作业

陆

学习目标

1.了解作者及相关的背景资料,积累常考词语。

2.整体把握课文的主要内容,理解阿长的形象。

3.理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

4.注意分析关键语句,体会作者词语运用之妙。

重点难点

学习重点

1.整体把握课文的主要内容,理解阿长的形象。

2.理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

学习难点

1.理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

2.注意分析关键语句,体会作者词语运用之妙。

课堂导入

上个学期,我们已经学过鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》,鲁迅先生在文中除了写自己的老师寿镜吾先生之外,还写到一个人,这个人就是长妈妈。

长妈妈讲的美女蛇的故事,给百草园蒙上一层神秘的面纱,引起童年鲁迅无尽的幻想。那么,长妈妈到底是一个怎样的人呢?

在整本书阅读《朝花夕拾》里面,有多篇写到长妈妈,鲁迅先生还专门写了一篇来全面介绍长妈妈,为什么鲁迅先生对一个女佣这样看重呢?今天我们一起通过课文的学习来解开这个疑问。

探究新知

1.了解背景,检查预习。

3.体会情感,品读语言。

2.感知内容,把握形象。

1.了解背景,检查预习。

文

学

常

识

了解作者

鲁迅(1881—1936),浙江绍兴人,原名周树人,字豫才,伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,是现代中国的“民族魂”。

1918年,第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,1921年完成著名中篇小说《阿Q正传》。主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《二心集》等。

结合以前积累,说说你了解的鲁迅。

文

学

常

识

写作背景

1926年3月18日,北洋军阀政府枪杀进步学生,鲁迅受反动政府通缉,不得不到厦门大学任教。但又受到守旧势力的排挤,作者不愿意想到目前,只能借回忆少年生活写点文章聊以自慰,于是写出了回忆散文集《朝花夕拾》。

本文就是其中一篇,回忆了童年时期自己与阿长相处的一段生活。

说说你所知道的《朝花夕拾》。

文

学

常

识

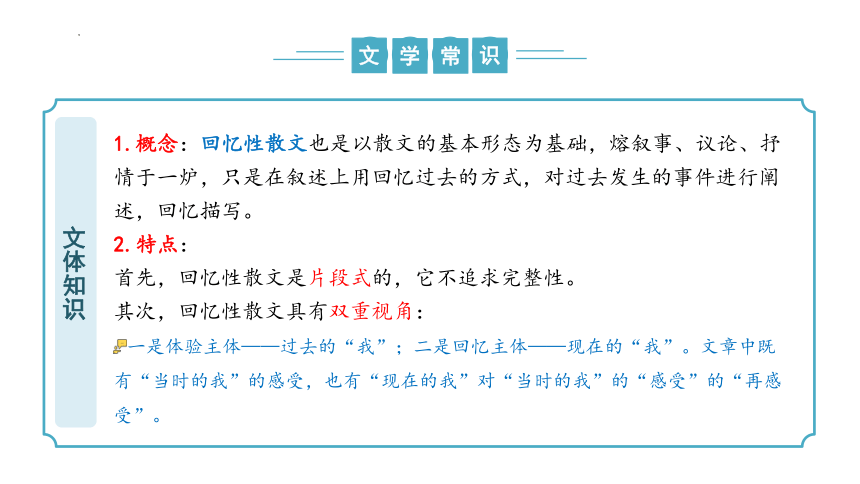

文体知识

1.概念:回忆性散文也是以散文的基本形态为基础,熔叙事、议论、抒情于一炉,只是在叙述上用回忆过去的方式,对过去发生的事件进行阐述,回忆描写。

2.特点:

首先,回忆性散文是片段式的,它不追求完整性。

其次,回忆性散文具有双重视角:

一是体验主体——过去的“我”;二是回忆主体——现在的“我”。文章中既有“当时的我”的感受,也有“现在的我”对“当时的我”的“感受”的“再感受”。

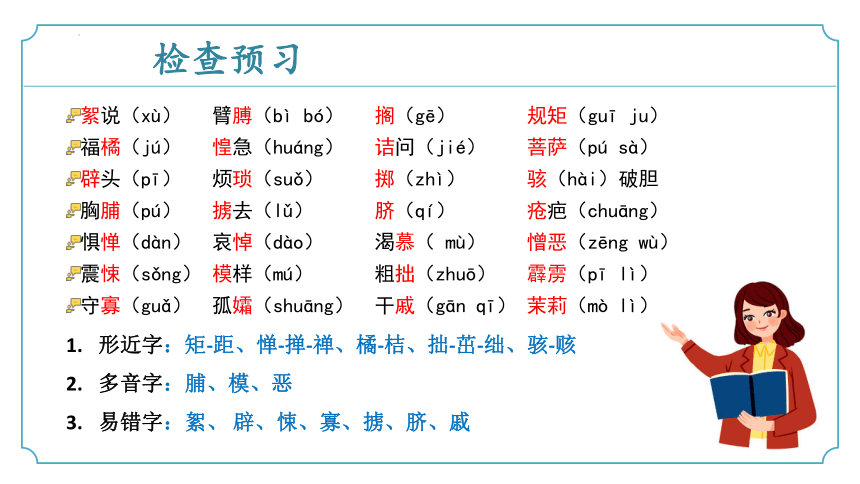

检查预习

絮说(xù) 臂膊(bì bó) 搁(gē) 规矩(guī ju)

福橘(jú) 惶急(huáng) 诘问(jié) 菩萨(pú sà)

辟头(pī) 烦琐(suǒ) 掷(zhì) 骇(hài)破胆

胸脯(pú) 掳去(lǔ) 脐(qí) 疮疤(chuāng)

惧惮(dàn) 哀悼(dào) 渴慕( mù) 憎恶(zēng wù)

震悚(sǒng) 模样(mú) 粗拙(zhuō) 霹雳(pī lì)

守寡(guǎ) 孤孀(shuāng) 干戚(gān qī) 茉莉(mò lì)

形近字:矩-距、惮-掸-禅、橘-桔、拙-茁-绌、骇-赅

多音字:脯、模、恶

易错字:絮、 辟、悚、寡、掳、脐、戚

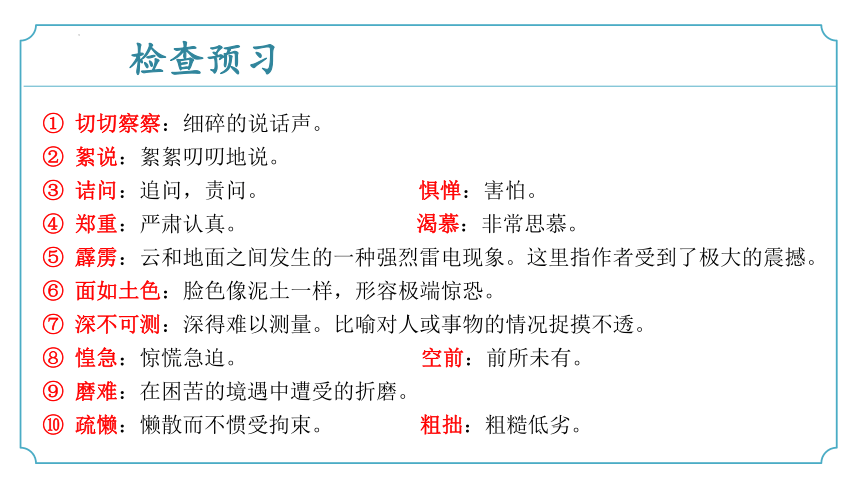

检查预习

切切察察:细碎的说话声。

絮说:絮絮叨叨地说。

诘问:追问,责问。 惧惮:害怕。

郑重:严肃认真。 渴慕:非常思慕。

霹雳:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。这里指作者受到了极大的震撼。

面如土色:脸色像泥土一样,形容极端惊恐。

深不可测:深得难以测量。比喻对人或事物的情况捉摸不透。

惶急:惊慌急迫。 空前:前所未有。

磨难:在困苦的境遇中遭受的折磨。

疏懒:懒散而不惯受拘束。 粗拙:粗糙低劣。

2.感知内容,把握形象。

感知内容

1.文章围绕阿长写了哪些事情?详写了什么?略写了什么?

事件

1.“阿长”这个称呼的由来;

2.阿长“切切察察”的毛病;

3.阿长摆成“大”字的不雅的睡相;

4.阿长元旦给我吃福橘;

5.阿长给我讲得规矩和道理;

6.阿长给我讲“长毛”的故事;

7.阿长“谋害”我的隐鼠;

8.阿长给“我”买《山海经》。

详略

略

略

详

详

略

详

略

详

感知人物

2.结合具体事件说一说,阿长是一个什么样的人?

人物特点

地位卑微

粗俗多事

粗俗无知

质朴善良

愚昧迷信

愚昧无知

无心之过

关爱孩子

事件

1.“阿长”这个称呼的由来;

2.阿长“切切察察”的毛病;

3.阿长摆成“大”字的不雅的睡相;

4.阿长元旦给我吃福橘;

5.阿长给我讲得规矩和道理;

6.阿长给我讲“长毛”的故事;

7.阿长“谋害”我的隐鼠;

8.阿长给“我”买《山海经》。

详略

略

略

详

详

略

详

略

详

感知人物

3.结合详略思考作者为什么要写这样一个人?

人物形象

1.阿长是一个旧社会底层劳动妇女的形象。

2.虽然地位卑微,身世不幸,却乐天安命;

3.虽然没有文化,粗俗好事、愚昧无知,却天性纯朴善良、仁厚慈爱。

写作目的

阿长毫不计较“我”对她的各种不屑和无礼,真心实意关心爱护“我”,努力满足孩子的愿望,这让成年后的“我”深感惭愧,同时也倍加感激和怀念。

因此作者用文字写下了她的人性美,并借此表达了对旧中国劳动妇女淳朴善良的美好品德的敬意,对她们不幸命运的深切同情,以及对封建思想愚弄人民的嘲讽和批判。

感知人物

4.结合具体内容说说,作者运用了哪些方法刻画阿长的形象?

选取典型事件

人物特点

地位卑微

粗俗多事

粗俗无知

质朴善良

愚昧迷信

愚昧无知

无心之过

关爱孩子

事件

1.“阿长”这个称呼的由来;

2.阿长“切切察察”的毛病;

3.阿长摆成“大”字的不雅的睡相;

4.阿长元旦给我吃福橘;

5.阿长给我讲得规矩和道理;

6.阿长给我讲“长毛”的故事;

7.阿长“谋害”我的隐鼠;

8.阿长给“我”买《山海经》。

感知人物

4.结合具体内容说说,作者运用了哪些方法刻画阿长的形象?

突出典型细节

1.外貌细节:“黄胖而矮”突出人物外貌特征。“新的蓝布衫”,长妈妈给“我”《山海经》那天穿的,突出自己的深刻印象。

2.动作细节:最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

形象地刻画出阿长举止粗俗,饶舌多事的人物特点。

3.睡觉细节:但到夜里,我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个“大”字,一条臂膊还搁在我的颈子上。刻画出人物的粗俗愚笨。

4.神态细节:“哥儿,你牢牢记住!”她极其郑重地说。……我惊异地看她时,只见她惶急地看着我。……她于是十分喜欢似的,笑将起来,同时将一点冰冷的东西,塞在我的嘴里。刻画出人物的迷信善良。

感知人物

4.结合具体内容说说,作者运用了哪些方法刻画阿长的形象?

欲扬先抑手法

对阿长不好的习惯,我是充满了憎恶、讨厌、不耐烦;

听到她讲“长毛”的故事后,我对她产生空前的敬意;

当得知阿长踩死隐鼠后,我的敬意消失,产生怨恨;

当长妈妈买来《山海经》时,我对她产生了新的敬意,认为她“确有伟大的神力”。

抑

抑

扬

扬

人物资料

长妈妈其人

长妈妈( -1899),浙江绍兴东浦大门溇人。她是鲁迅儿时的保姆。

长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子叫五九,是做裁缝的。

“长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈子(乡下叫作'做妈妈’),平时也不回家去,直到临死。”长妈妈患有羊癫病,1899年农历四月'初六日雨中放舟至大树港看戏,鸿寿堂徽班,长妈妈发病,辰刻身故”。

鲁迅对长妈妈怀有深厚的感情,在《朝花夕拾》中,有好几篇文章回忆到与长妈妈有关的往事,其中《阿长与(山海经)》是专门回忆和纪念她的。

(摘自《鲁迅生平史料汇编》第一辑)

3.体会情感,品读语言。

体会情感

这是一篇回忆童年生活的散文,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。在通篇阅读、整体感知的基础上,讨论并完成下列问题。

1.分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我”和“童年的我”两种叙述视角的不同。

2.在“写作时的回忆”中,作者对阿长的怀念充满了温情。你从哪里能读出来?

3.在“童年的感受”中,作者对阿长的印象和态度是有变化的。试简要说明。

体会情感

1.分别找出“写作时的回忆”与“童年的感受”的语句,体会叙述视角。

1.长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆。

2.此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之:都是些烦琐之至,至今想起来还觉得非常麻烦的事情。

3.书的模样,到现在还在眼前。

1.一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个‘大’字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻。

2.这实在是出于我意想之外的,不能不惊异。……那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

3.我想我又不真做小长毛,不去攻城,也不放炮,更不怕炮炸,我惧惮她什么呢!

成年的我:“写作时的回忆”

童年的我:“童年的感受”

体会情感

2.在“写作时的回忆”中,作者对阿长充满了温情。你从哪里能读出来?

充满温情的回忆

1.对书的喜爱,对书的难忘,表现了对长妈妈的深深感激。

2.补充介绍阿长的不幸身世,强调自己对她所知甚少,低沉的叙述语调中包含着思念和歉疚,也包含着感激和同情。

成年的我:“写作时的回忆”

1.这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。书的模样,到现在还在眼前。

2.我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历,仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

3.仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!

体会情感

3.在“童年的感受”中,“我”对阿长的情感态度是有变化的。请简要说明。

事件

1.“阿长”这个称呼的由来;

2.阿长“切切察察”的毛病;

3.阿长摆成“大”字的不雅的睡相;

4.阿长元旦给我吃福橘;

5.阿长给我讲得规矩和道理;

6.阿长给我讲“长毛”的故事;

7.阿长“谋害”我的隐鼠;

8.阿长给“我”买《山海经》。

情感

平时叫阿妈,憎恶时叫阿长

我实在不大佩服她。最讨厌的是

多回诉苦……实在是无法可想

元旦辟头的磨难,总算已经受完

烦琐之至,非常麻烦

空前的特别的敬意,似乎深不可测

诘问,当面叫她阿长--憎恶

新的敬意

体会情感

4.结合具体语句,说一说不同的叙述视角各有什么效果。

成年的我:“写作时的回忆”

1.这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。书的模样,到现在还在眼前。

2.我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历,仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

3.仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!

成年视角:使文章充满了温情和深沉的怀念,并揭示出阿长对“我”成长的重要意义。展现出作者对于像阿长一样生活

困苦、遭遇不幸

的下层劳动人民

的人文关怀以及

自我反思的愧意。

体会情感

4.结合具体语句,说一说不同的叙述视角各有什么效果。

童年视角:儿时的感受使文章富有童趣,儿童的心态使人物形象更加真切动人。

童年的我:“童年的感受”

1.一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个‘大’字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻。

2.这实在是出于我意想之外的,不能不惊异。……那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

3.我想我又不真做小长毛,不去攻城,也不放炮,更不怕炮炸,我惧惮她什么呢!

品读语言

鲁迅先生善于在幽默诙谐的笔调中表达丰富而深刻的感情,请仔细阅读课文,品读课文语言。

1. “伟大的神力”在文中两次出现,联系上下文,说说其含义的不同。

2.“大词小用”是本文的一大用词特色,即将一些原本用于描述大场合、大人物的词用于小事件、小人物之上。请找出相关句子说说其妙处。

3.文中还有哪些地方让你感到幽默有趣?找出来与大家一起分析它的写法。

品读语言

5.“伟大的神力”在文中两次出现,联系上下文,说说其含义的不同。

1.我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。

2.这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。

1.指攻城时抵挡大炮的神力。

“伟大的神力”包含着荒诞和调侃的意味,表现了阿长的无知可笑,为后文阿长出人意料地买来《山海经》埋下伏笔。

2.指没有文化的阿长竟然帮“我”买来了“我”朝思暮想的《山海经》,而这是“别人不肯做,或不能做的事”。

“伟大的神力”虽带夸张,却是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

品读语言

大词小用

示例一:但到憎恶她的时候,——例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。

作者儿时曾养过一种拇指大的隐鼠,常把它放在书桌上,看它舔吃墨汁,后来这隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去”,被她一脚踩死了。阿长的举动本是突然受惊的应激反应,而“我”却认为阿长故意害死了自己的宠物、玩伴。

“憎恶”“谋死”大词小用,夸张地体现了儿童的心理,表达了“我”对阿长的不满和愤怒。

品读语言

大词小用

示例二:然而我有一时也对她发生过空前的敬意。

过去“我”厌恶阿长,但阿长讲了长毛的荒诞故事,儿时的“我”信以为真,相信阿长的确具有抵挡大炮的“伟大的神力”,对她不仅转为尊敬,而且达到“空前”的程度。

夸张的修辞生动地体现了儿童的天真心理,也包含着成年的“我”在写作时流露出的对阿长迷信的调侃。

品读语言

大词小用

示例三:我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。

用了“霹雳”、“震悚”“新的敬意”、“伟大的神力”来写“我”得到《山海经》时的反应。《现代汉语词典》将“霹雳”解释为:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。响声很大,能对人畜、植物、建筑物等造成很大的危害;“震悚”解释为:因恐惧而颤动;震惊(书面语)。将这两个词用于描述一个孩童的反应,是极度夸张且不符合文中口语情境的,但又格外贴切地体现出幼时的自己对这本图画书近乎庄重的珍视以及意外得到渴慕至极的“宝书”时的内心震动,使后文“我”心中产生“新的敬意”、认为阿长有“伟大的神力”的表述合理化,同时亦能让读者体会到,此时的“敬意”不再是反讽,更多的是由衷的感动与感激。

品读语言

幽默调侃

示例一:“那么,你是不要紧的。”我以为她一定最安全了,既不做门房,又不是小孩子,也生得不好看,况且颈子上还有许多炙疮疤。

形象地描写出儿童的天真单纯心理,也幽默地调侃了阿长的外貌。

“不好看”“炙疮疤”写出了“我”对阿长外貌的评价不高,为后文写阿长为“我”买《山海经》蓄势,是先抑后扬中的“抑”。

示例二:夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

阿长所说的“脱下裤子”的战法和功效,是童年的“我”所惊叹的。

从成年的“我”的角度来看,不免有滑稽之感,这里用“当然”“倒”这样的字词来表示调侃的语气,可以看出作者不是真的认为“情有可原”“应该我退让”。

1.拟为《朝花夕拾》中的《阿长与<山海经>》一文配一幅最合适的插画,你认为下列两幅画中哪一幅最为合适?请仔细观察画面并结合文章人物形象塑造、内容叙写、主题表达等多方面阐述理由。

课堂练习

【答案】示例一:选画一。该画中的阿长胖胖的,符合文章中对她“黄胖而矮”的描写; 该画中阿长竖起第二个指头说话样子也符合文章中对她的介绍“常喜欢切切察察……还竖起第二个手指”;此外画中人物打扮也非常符合文章写作背景。

示例二:选画二。 该画中的阿长胖胖的,符合文章中对她“黄胖而矮”的描写;该画中阿长打开一包书给“我”,和文章最主要的情节——阿长想方设法给“我”买来《山海经》相吻合;阿长给“我”买书送书情节是“我”对阿长感情变化的关键,最能体现文章写作用意。

课堂练习

2.补叙是补充说明,但却是神来之笔,轻飘飘的一句话往往带来意想不到的表达效果。文章末尾作者补充到“仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。”说说作者这样写的表达效果。

【答案】这句话写出阿长不幸的身世,与“我终于不知道她的姓名”连在一起更增添同情悲悯和对阿长的歉疚。

【解析】本题考查语句的理解与赏析。阿长没有儿子,青年时就开始孀居,写出了阿长不幸的身世,表达了作者对她的同情与悲悯。联系前句“我终于不知道她的姓名,她的经历”可知,阿长照顾我的生活,为我买来心心念念的宝书,我却不知道她的名字和经历,表现了作者对阿长的歉疚。

知识总结

主旨上:本文以儿时对阿长情感态度的起伏变化为线索,运用先抑后扬的手法,既刻画了阿长粗俗好事、愚昧可笑的一面,又表现了阿长朴实善良、仁厚慈爱的特点,表达了成年后的作者对阿长既同情又愧疚,既感激又思念的复杂情感。

写法上:

1.双重视角;2.先抑后扬;3.大词小用。

课后作业

课外翻阅绘图版《山海经》,试着查找关于“九头的蛇”“三脚的鸟”“一脚的牛”等的文字或配图,看看这些“怪物”究竟是什么。

同时,大体了解这本书的主要内容,感受其神奇色彩。

道阻且长 行且将至

阿长与《山海经》

第10课

鲁 迅

目录

学习目标

壹

重点难点

贰

课堂导入

叁

探究新知

肆

课堂练习

伍

知识总结&课后作业

陆

学习目标

1.了解作者及相关的背景资料,积累常考词语。

2.整体把握课文的主要内容,理解阿长的形象。

3.理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

4.注意分析关键语句,体会作者词语运用之妙。

重点难点

学习重点

1.整体把握课文的主要内容,理解阿长的形象。

2.理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

学习难点

1.理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

2.注意分析关键语句,体会作者词语运用之妙。

课堂导入

上个学期,我们已经学过鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》,鲁迅先生在文中除了写自己的老师寿镜吾先生之外,还写到一个人,这个人就是长妈妈。

长妈妈讲的美女蛇的故事,给百草园蒙上一层神秘的面纱,引起童年鲁迅无尽的幻想。那么,长妈妈到底是一个怎样的人呢?

在整本书阅读《朝花夕拾》里面,有多篇写到长妈妈,鲁迅先生还专门写了一篇来全面介绍长妈妈,为什么鲁迅先生对一个女佣这样看重呢?今天我们一起通过课文的学习来解开这个疑问。

探究新知

1.了解背景,检查预习。

3.体会情感,品读语言。

2.感知内容,把握形象。

1.了解背景,检查预习。

文

学

常

识

了解作者

鲁迅(1881—1936),浙江绍兴人,原名周树人,字豫才,伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,是现代中国的“民族魂”。

1918年,第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,1921年完成著名中篇小说《阿Q正传》。主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《二心集》等。

结合以前积累,说说你了解的鲁迅。

文

学

常

识

写作背景

1926年3月18日,北洋军阀政府枪杀进步学生,鲁迅受反动政府通缉,不得不到厦门大学任教。但又受到守旧势力的排挤,作者不愿意想到目前,只能借回忆少年生活写点文章聊以自慰,于是写出了回忆散文集《朝花夕拾》。

本文就是其中一篇,回忆了童年时期自己与阿长相处的一段生活。

说说你所知道的《朝花夕拾》。

文

学

常

识

文体知识

1.概念:回忆性散文也是以散文的基本形态为基础,熔叙事、议论、抒情于一炉,只是在叙述上用回忆过去的方式,对过去发生的事件进行阐述,回忆描写。

2.特点:

首先,回忆性散文是片段式的,它不追求完整性。

其次,回忆性散文具有双重视角:

一是体验主体——过去的“我”;二是回忆主体——现在的“我”。文章中既有“当时的我”的感受,也有“现在的我”对“当时的我”的“感受”的“再感受”。

检查预习

絮说(xù) 臂膊(bì bó) 搁(gē) 规矩(guī ju)

福橘(jú) 惶急(huáng) 诘问(jié) 菩萨(pú sà)

辟头(pī) 烦琐(suǒ) 掷(zhì) 骇(hài)破胆

胸脯(pú) 掳去(lǔ) 脐(qí) 疮疤(chuāng)

惧惮(dàn) 哀悼(dào) 渴慕( mù) 憎恶(zēng wù)

震悚(sǒng) 模样(mú) 粗拙(zhuō) 霹雳(pī lì)

守寡(guǎ) 孤孀(shuāng) 干戚(gān qī) 茉莉(mò lì)

形近字:矩-距、惮-掸-禅、橘-桔、拙-茁-绌、骇-赅

多音字:脯、模、恶

易错字:絮、 辟、悚、寡、掳、脐、戚

检查预习

切切察察:细碎的说话声。

絮说:絮絮叨叨地说。

诘问:追问,责问。 惧惮:害怕。

郑重:严肃认真。 渴慕:非常思慕。

霹雳:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。这里指作者受到了极大的震撼。

面如土色:脸色像泥土一样,形容极端惊恐。

深不可测:深得难以测量。比喻对人或事物的情况捉摸不透。

惶急:惊慌急迫。 空前:前所未有。

磨难:在困苦的境遇中遭受的折磨。

疏懒:懒散而不惯受拘束。 粗拙:粗糙低劣。

2.感知内容,把握形象。

感知内容

1.文章围绕阿长写了哪些事情?详写了什么?略写了什么?

事件

1.“阿长”这个称呼的由来;

2.阿长“切切察察”的毛病;

3.阿长摆成“大”字的不雅的睡相;

4.阿长元旦给我吃福橘;

5.阿长给我讲得规矩和道理;

6.阿长给我讲“长毛”的故事;

7.阿长“谋害”我的隐鼠;

8.阿长给“我”买《山海经》。

详略

略

略

详

详

略

详

略

详

感知人物

2.结合具体事件说一说,阿长是一个什么样的人?

人物特点

地位卑微

粗俗多事

粗俗无知

质朴善良

愚昧迷信

愚昧无知

无心之过

关爱孩子

事件

1.“阿长”这个称呼的由来;

2.阿长“切切察察”的毛病;

3.阿长摆成“大”字的不雅的睡相;

4.阿长元旦给我吃福橘;

5.阿长给我讲得规矩和道理;

6.阿长给我讲“长毛”的故事;

7.阿长“谋害”我的隐鼠;

8.阿长给“我”买《山海经》。

详略

略

略

详

详

略

详

略

详

感知人物

3.结合详略思考作者为什么要写这样一个人?

人物形象

1.阿长是一个旧社会底层劳动妇女的形象。

2.虽然地位卑微,身世不幸,却乐天安命;

3.虽然没有文化,粗俗好事、愚昧无知,却天性纯朴善良、仁厚慈爱。

写作目的

阿长毫不计较“我”对她的各种不屑和无礼,真心实意关心爱护“我”,努力满足孩子的愿望,这让成年后的“我”深感惭愧,同时也倍加感激和怀念。

因此作者用文字写下了她的人性美,并借此表达了对旧中国劳动妇女淳朴善良的美好品德的敬意,对她们不幸命运的深切同情,以及对封建思想愚弄人民的嘲讽和批判。

感知人物

4.结合具体内容说说,作者运用了哪些方法刻画阿长的形象?

选取典型事件

人物特点

地位卑微

粗俗多事

粗俗无知

质朴善良

愚昧迷信

愚昧无知

无心之过

关爱孩子

事件

1.“阿长”这个称呼的由来;

2.阿长“切切察察”的毛病;

3.阿长摆成“大”字的不雅的睡相;

4.阿长元旦给我吃福橘;

5.阿长给我讲得规矩和道理;

6.阿长给我讲“长毛”的故事;

7.阿长“谋害”我的隐鼠;

8.阿长给“我”买《山海经》。

感知人物

4.结合具体内容说说,作者运用了哪些方法刻画阿长的形象?

突出典型细节

1.外貌细节:“黄胖而矮”突出人物外貌特征。“新的蓝布衫”,长妈妈给“我”《山海经》那天穿的,突出自己的深刻印象。

2.动作细节:最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

形象地刻画出阿长举止粗俗,饶舌多事的人物特点。

3.睡觉细节:但到夜里,我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个“大”字,一条臂膊还搁在我的颈子上。刻画出人物的粗俗愚笨。

4.神态细节:“哥儿,你牢牢记住!”她极其郑重地说。……我惊异地看她时,只见她惶急地看着我。……她于是十分喜欢似的,笑将起来,同时将一点冰冷的东西,塞在我的嘴里。刻画出人物的迷信善良。

感知人物

4.结合具体内容说说,作者运用了哪些方法刻画阿长的形象?

欲扬先抑手法

对阿长不好的习惯,我是充满了憎恶、讨厌、不耐烦;

听到她讲“长毛”的故事后,我对她产生空前的敬意;

当得知阿长踩死隐鼠后,我的敬意消失,产生怨恨;

当长妈妈买来《山海经》时,我对她产生了新的敬意,认为她“确有伟大的神力”。

抑

抑

扬

扬

人物资料

长妈妈其人

长妈妈( -1899),浙江绍兴东浦大门溇人。她是鲁迅儿时的保姆。

长妈妈的夫家姓余,有一个过继的儿子叫五九,是做裁缝的。

“长妈妈只是许多旧式女人中的一个,做了一辈子的老妈子(乡下叫作'做妈妈’),平时也不回家去,直到临死。”长妈妈患有羊癫病,1899年农历四月'初六日雨中放舟至大树港看戏,鸿寿堂徽班,长妈妈发病,辰刻身故”。

鲁迅对长妈妈怀有深厚的感情,在《朝花夕拾》中,有好几篇文章回忆到与长妈妈有关的往事,其中《阿长与(山海经)》是专门回忆和纪念她的。

(摘自《鲁迅生平史料汇编》第一辑)

3.体会情感,品读语言。

体会情感

这是一篇回忆童年生活的散文,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。在通篇阅读、整体感知的基础上,讨论并完成下列问题。

1.分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我”和“童年的我”两种叙述视角的不同。

2.在“写作时的回忆”中,作者对阿长的怀念充满了温情。你从哪里能读出来?

3.在“童年的感受”中,作者对阿长的印象和态度是有变化的。试简要说明。

体会情感

1.分别找出“写作时的回忆”与“童年的感受”的语句,体会叙述视角。

1.长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆。

2.此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之:都是些烦琐之至,至今想起来还觉得非常麻烦的事情。

3.书的模样,到现在还在眼前。

1.一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个‘大’字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻。

2.这实在是出于我意想之外的,不能不惊异。……那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

3.我想我又不真做小长毛,不去攻城,也不放炮,更不怕炮炸,我惧惮她什么呢!

成年的我:“写作时的回忆”

童年的我:“童年的感受”

体会情感

2.在“写作时的回忆”中,作者对阿长充满了温情。你从哪里能读出来?

充满温情的回忆

1.对书的喜爱,对书的难忘,表现了对长妈妈的深深感激。

2.补充介绍阿长的不幸身世,强调自己对她所知甚少,低沉的叙述语调中包含着思念和歉疚,也包含着感激和同情。

成年的我:“写作时的回忆”

1.这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。书的模样,到现在还在眼前。

2.我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历,仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

3.仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!

体会情感

3.在“童年的感受”中,“我”对阿长的情感态度是有变化的。请简要说明。

事件

1.“阿长”这个称呼的由来;

2.阿长“切切察察”的毛病;

3.阿长摆成“大”字的不雅的睡相;

4.阿长元旦给我吃福橘;

5.阿长给我讲得规矩和道理;

6.阿长给我讲“长毛”的故事;

7.阿长“谋害”我的隐鼠;

8.阿长给“我”买《山海经》。

情感

平时叫阿妈,憎恶时叫阿长

我实在不大佩服她。最讨厌的是

多回诉苦……实在是无法可想

元旦辟头的磨难,总算已经受完

烦琐之至,非常麻烦

空前的特别的敬意,似乎深不可测

诘问,当面叫她阿长--憎恶

新的敬意

体会情感

4.结合具体语句,说一说不同的叙述视角各有什么效果。

成年的我:“写作时的回忆”

1.这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。书的模样,到现在还在眼前。

2.我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道她的姓名,她的经历,仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。

3.仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!

成年视角:使文章充满了温情和深沉的怀念,并揭示出阿长对“我”成长的重要意义。展现出作者对于像阿长一样生活

困苦、遭遇不幸

的下层劳动人民

的人文关怀以及

自我反思的愧意。

体会情感

4.结合具体语句,说一说不同的叙述视角各有什么效果。

童年视角:儿时的感受使文章富有童趣,儿童的心态使人物形象更加真切动人。

童年的我:“童年的感受”

1.一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个‘大’字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻。

2.这实在是出于我意想之外的,不能不惊异。……那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

3.我想我又不真做小长毛,不去攻城,也不放炮,更不怕炮炸,我惧惮她什么呢!

品读语言

鲁迅先生善于在幽默诙谐的笔调中表达丰富而深刻的感情,请仔细阅读课文,品读课文语言。

1. “伟大的神力”在文中两次出现,联系上下文,说说其含义的不同。

2.“大词小用”是本文的一大用词特色,即将一些原本用于描述大场合、大人物的词用于小事件、小人物之上。请找出相关句子说说其妙处。

3.文中还有哪些地方让你感到幽默有趣?找出来与大家一起分析它的写法。

品读语言

5.“伟大的神力”在文中两次出现,联系上下文,说说其含义的不同。

1.我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。

2.这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。

1.指攻城时抵挡大炮的神力。

“伟大的神力”包含着荒诞和调侃的意味,表现了阿长的无知可笑,为后文阿长出人意料地买来《山海经》埋下伏笔。

2.指没有文化的阿长竟然帮“我”买来了“我”朝思暮想的《山海经》,而这是“别人不肯做,或不能做的事”。

“伟大的神力”虽带夸张,却是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

品读语言

大词小用

示例一:但到憎恶她的时候,——例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。

作者儿时曾养过一种拇指大的隐鼠,常把它放在书桌上,看它舔吃墨汁,后来这隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去”,被她一脚踩死了。阿长的举动本是突然受惊的应激反应,而“我”却认为阿长故意害死了自己的宠物、玩伴。

“憎恶”“谋死”大词小用,夸张地体现了儿童的心理,表达了“我”对阿长的不满和愤怒。

品读语言

大词小用

示例二:然而我有一时也对她发生过空前的敬意。

过去“我”厌恶阿长,但阿长讲了长毛的荒诞故事,儿时的“我”信以为真,相信阿长的确具有抵挡大炮的“伟大的神力”,对她不仅转为尊敬,而且达到“空前”的程度。

夸张的修辞生动地体现了儿童的天真心理,也包含着成年的“我”在写作时流露出的对阿长迷信的调侃。

品读语言

大词小用

示例三:我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。

用了“霹雳”、“震悚”“新的敬意”、“伟大的神力”来写“我”得到《山海经》时的反应。《现代汉语词典》将“霹雳”解释为:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。响声很大,能对人畜、植物、建筑物等造成很大的危害;“震悚”解释为:因恐惧而颤动;震惊(书面语)。将这两个词用于描述一个孩童的反应,是极度夸张且不符合文中口语情境的,但又格外贴切地体现出幼时的自己对这本图画书近乎庄重的珍视以及意外得到渴慕至极的“宝书”时的内心震动,使后文“我”心中产生“新的敬意”、认为阿长有“伟大的神力”的表述合理化,同时亦能让读者体会到,此时的“敬意”不再是反讽,更多的是由衷的感动与感激。

品读语言

幽默调侃

示例一:“那么,你是不要紧的。”我以为她一定最安全了,既不做门房,又不是小孩子,也生得不好看,况且颈子上还有许多炙疮疤。

形象地描写出儿童的天真单纯心理,也幽默地调侃了阿长的外貌。

“不好看”“炙疮疤”写出了“我”对阿长外貌的评价不高,为后文写阿长为“我”买《山海经》蓄势,是先抑后扬中的“抑”。

示例二:夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

阿长所说的“脱下裤子”的战法和功效,是童年的“我”所惊叹的。

从成年的“我”的角度来看,不免有滑稽之感,这里用“当然”“倒”这样的字词来表示调侃的语气,可以看出作者不是真的认为“情有可原”“应该我退让”。

1.拟为《朝花夕拾》中的《阿长与<山海经>》一文配一幅最合适的插画,你认为下列两幅画中哪一幅最为合适?请仔细观察画面并结合文章人物形象塑造、内容叙写、主题表达等多方面阐述理由。

课堂练习

【答案】示例一:选画一。该画中的阿长胖胖的,符合文章中对她“黄胖而矮”的描写; 该画中阿长竖起第二个指头说话样子也符合文章中对她的介绍“常喜欢切切察察……还竖起第二个手指”;此外画中人物打扮也非常符合文章写作背景。

示例二:选画二。 该画中的阿长胖胖的,符合文章中对她“黄胖而矮”的描写;该画中阿长打开一包书给“我”,和文章最主要的情节——阿长想方设法给“我”买来《山海经》相吻合;阿长给“我”买书送书情节是“我”对阿长感情变化的关键,最能体现文章写作用意。

课堂练习

2.补叙是补充说明,但却是神来之笔,轻飘飘的一句话往往带来意想不到的表达效果。文章末尾作者补充到“仅知道有一个过继的儿子,她大约是青年守寡的孤孀。”说说作者这样写的表达效果。

【答案】这句话写出阿长不幸的身世,与“我终于不知道她的姓名”连在一起更增添同情悲悯和对阿长的歉疚。

【解析】本题考查语句的理解与赏析。阿长没有儿子,青年时就开始孀居,写出了阿长不幸的身世,表达了作者对她的同情与悲悯。联系前句“我终于不知道她的姓名,她的经历”可知,阿长照顾我的生活,为我买来心心念念的宝书,我却不知道她的名字和经历,表现了作者对阿长的歉疚。

知识总结

主旨上:本文以儿时对阿长情感态度的起伏变化为线索,运用先抑后扬的手法,既刻画了阿长粗俗好事、愚昧可笑的一面,又表现了阿长朴实善良、仁厚慈爱的特点,表达了成年后的作者对阿长既同情又愧疚,既感激又思念的复杂情感。

写法上:

1.双重视角;2.先抑后扬;3.大词小用。

课后作业

课外翻阅绘图版《山海经》,试着查找关于“九头的蛇”“三脚的鸟”“一脚的牛”等的文字或配图,看看这些“怪物”究竟是什么。

同时,大体了解这本书的主要内容,感受其神奇色彩。

道阻且长 行且将至

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读