1.2 离骚 课件(共63张PPT)

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

统编版高中语文选择必修下

第一单元第一课

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

疏通文意

《离骚》( 节选)中,诗人自叙其身世、遭遇,表达了对高洁人格的坚守和对高远理想的追求,并将个人命运与国家兴衰紧紧联系在一起。学习时不妨结合《屈原列传》,把握诗歌中“香草美人”的象征意义,体味诗人的情志。诵读时要注意诗中繁复的意象、回旋复沓的表达、独特的节奏韵律,感受其中澎湃激荡的情感。

初读课文

任务一:一字归纳段意,初识抒情主人公

任务二:重构文本语言,自叙身世感情志

任务三:解密香草意象,悟高洁人格追求

学习任务

新知探究

2

初读课文

教学导入

“如果说,《诗经》曾经把温煦的民间礼仪化作数百年和声,慰藉了黄河流域的人伦离乱和世情失落,那么,屈原的使命就完全不同了。他只是个人,没有和声。他一意孤行,拒绝慰藉。他心在九天,不在世情······

从黄河到长江,《诗经》式的平原小合唱也就变成了屈原式的悬崖独吟曲。如果说,《诗经》首次告诉我们,什么叫诗,那么,屈原则首次告诉我们,什么叫诗人。

初读课文

教学导入

于是,我们看到屈原走来了,戴着花冠,佩着长剑,穿着奇特的服装,挂着精致的玉佩,脸色高贵而憔悴,目光迷惘而悠远。这么一个模样出现在诸子百家风尘奔波的黄河流域是不可想象的。但是请注意,

这恰恰是中国历史上第一个以个体形象出现的伟大诗人。《诗经》把诗写在万家炊烟间,屈原把诗写在自己的身心上。

初读课文

诵读诗文,精选字眼,从课文中每段截选一个字归纳段意。根据阅读体会,为本文的抒情主人公——屈原拟一个”外号“。(每个段落可展现不同的形象)

一字归纳段意,初识抒情主人公

初读课文

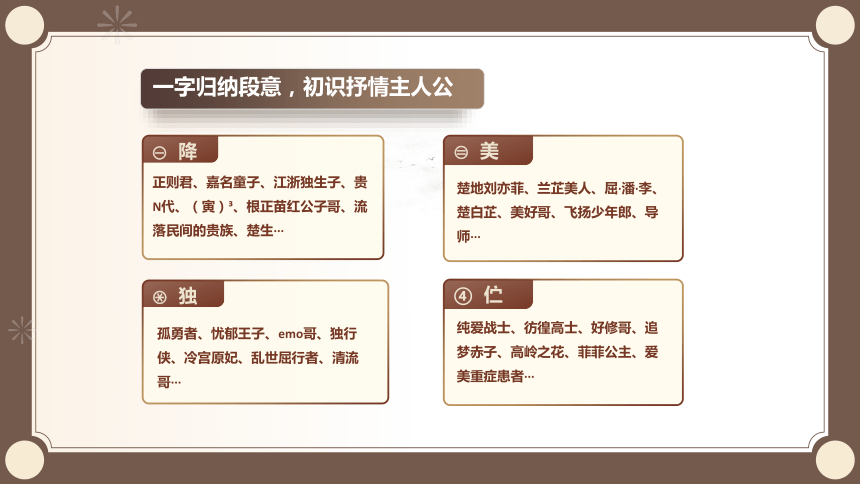

① 降

一字归纳段意,初识抒情主人公

② 美

③ 独

④ 伫

正则君、嘉名童子、江浙独生子、贵N代、(寅) 、根正苗红公子哥、流落民间的贵族、楚生···

楚地刘亦菲、兰芷美人、屈·潘·李、楚白芷、美好哥、飞扬少年郎、导师···

孤勇者、忧郁王子、emo哥、独行侠、冷宫原妃、乱世屈行者、清流哥···

纯爱战士、彷徨高士、好修哥、追梦赤子、高岭之花、菲菲公主、爱美重症患者···

初读课文

展示预习作业:改四言诗

此处可插入学生作品

重构后的形式特点

简练整齐,每句四字,符合《诗经》诗句特征,比原文更有节奏感。但读起来要比原诗快,声音急促。

删改的最多的是哪个字

兮

“兮”字是楚地方言的体现。

地域上看,在我国古代文学史上,《楚辞》是南方文化系统的源头,而《诗经》是北方文化系统的源头,《诗经》以四言诗为主,《楚辞》则相对比较自由,读起来比较舒缓,所以这两种形式体现了不同地域的文化特色。

楚辞出现在春秋战国时的楚国,是富有楚国地方色彩的一种南方文学样式。它依赖于楚语这种特有的载体行文达情。

宋代学者黄伯思在《翼骚序》中认为:屈宋诸骚,皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之楚辞。”

离骚(节选)

作词:屈原 朗诵:康辉 方明

请想一想长江三峡吧,那儿与黄河流域的差别实在太大了。那儿山险路窄,交通不便,很难构成庞大的集体行动和统一话语。那儿树茂藤密、物产丰裕,任何角落都能满足一个人的生存需要。因此也就有可能让他独晤山水,静对心灵。那儿云谲波诡,似仙似幻,很有可能引发神话般的奇思妙想。那里花开花落,物物有神,很难不让人顾影自怜、借景骋怀、感物伤情。那里江流湍急,惊涛拍岸又容易启示人们在柔顺的外表下志在千里、百折不回。相比之下,雄浑、苍茫的黄河流域就没有那么多奇丽,那么多掩荫,那么多自足,那么多个性。

——余秋雨

初读课文

帝之苗裔,朕考伯庸。摄提孟陬,庚寅吾降。

皇览余度,锡余嘉名。名余曰平,字余曰原。

从“更贴切地表达情感”的角度去思考,你对改后的语句有什么看法

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。名余曰正则兮,字余曰灵均。

帝高阳之苗裔兮VS帝之苗裔

“高阳”帝,传说中的古代帝王颛顼,颛顼为中国远古部落联盟首领,传说的“五帝”之一,是楚国君王的远祖。

“高阳”二字才可以看出屈原与楚国血肉相连的关系,这二字用意独特,只有加上“高阳”这样正统的血统,我们才能感受到屈原对自己的出身非常地骄傲,这也应是屈原爱国的根本原因之一。

朕皇考曰伯庸VS朕考伯庸

“皇”是大、美的意思

此处再次强调自己的血统正宗、出身高贵。

只有加了“皇”字作修饰,我们才更能体会到屈原的自豪感。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾降VS摄提孟陬,庚寅吾降。

“贞’的意思是“正当”,体现了出生的奇特、不凡。

“惟”字,意思是“只有”,有一种举世无双的感觉。

庚寅,在楚国风俗中被认为是吉祥日;生逢三寅,是吉祥的征兆。古人对自己的出身的时辰是特别在意的,所以那一“贞”、那一“惟”很重要!

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名VS皇览余度,锡余嘉名

“览”是“观察”的意思,“揆”有“思量”的意思,由“观察”到“思量”是一个过程,它也能体现屈原的父亲给儿子取名和字时的慎重。

“初”是对前面出生时间等内容的照应,这种照应也是有强调作用的。“肇”字是'开始”的意思,屈原的父亲根据前面那么多不平凡的前提才给屈原起了名,这里用“肇”字可以体现非常郑重的态度。

回答问题

“正则”,公正而有法则;

“灵均”形容土地美好而平坦,这里指禀赋良善,公平均一。

这是亲人对他的期望,也是他一生所恪守的信条。

这起始的一段,为诗人一生的自尊、自重、自爱和忧国、忧民、忧人生定下了感情基调。

屈原对自己出身的回顾是一种发现:对自我生命价值的深度发现,对个体人生的审美发现!

回答问题

屈原自道本与君共祖,俱出颛顼之子孙,是恩深而义厚也。

——王逸《楚辞章句》

诗人强调自己身份高贵,与楚王同宗共祖,意在表明自己对楚国的兴亡负有义不容辞的责任,同时也为他至死不能离开楚国埋下伏笔。

而降生时的不平凡仿佛是上苍赋予他的不平凡的使命,是楚祖先赋予自己的神圣使命,所以屈原自然而然地把楚国的国运当作是自己的命运,与国同命,任石自沉。

屈原为什么要如此强调自己出生的高贵、降生的不凡、尊贵的名号呢

解密香草意象,悟高洁人格追求

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

江离、辟芷、秋兰、木兰、宿莽,五种香草各有什么特质? 又有什么共同特征?,在万千草木中,屈原为何独独选取这五种“ 香草”?

“江离”“辟芷”是服饰

“江离”亦作“江蓠”。

朱熹称:“生于江中,故曰江离。”李时珍在《本草纲目》中说:“大叶似芹者为江蓠。”

“芷”亦香草,生于幽僻之处。

屈原以此为服饰者,“取其产于江滨洁而不污;生于僻壤,超而远俗也”(游国恩《离骚纂义》)。

“秋兰”属配饰

佩带的饰物不同,其象征意义也各异。

恰如王逸注:“故行清洁者佩芳,德仁明者佩玉,能解结者佩觿xī,能决疑者佩玦,故孔子无所不佩也。”

屈原以秋兰为佩,显然是取芳香之物

“言己修身清洁,乃取江离、辟芷,以为衣被;纫索秋兰,以为佩饰,博采众善,以自约束也。”——王逸

木兰,去皮不死,取其顽强;

宿莽,经冬不凋,取其坚守。

据史书记载,战国时楚人认为香草具有灵气,能与神灵沟通,是祥瑞之物。楚国早年将祭祀用的香草作为贡品进贡给周王室,可见楚人对香草具有敬畏之心。香草生长在大自然中,含天地之正气,所以屈原用香草比喻品格高洁、人格高尚的人,意在自证清白。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

诗人在描写香草的句子中还穿插了一些句子,请同学们思考这些句子的情感表达效果,想一想屈原的内心是不是还有什么情愫在涌动

“忽”是迅速的样子,有岁月匆匆逝去的感伤情绪;

“惟”是思考的意思有一种凋零之感;

“恐”的内涵就更丰富一些,更见一种恐慌忧虑之感。

同学们能从“知人论世”的角度思考一下屈原为什么恐慌焦虑吗?

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为'非我莫能为也。”王怒而疏屈平。

——司马迁《屈原列传》

同学们能从“知人论世”的角度思考一下屈原为什么恐慌焦虑吗?

担心时光流逝留给自己有所作为,施展才华的时间太少了。两个“恐”字表达了诗人对国事的危机感,为祖国前途命运而焦虑忧心。

屈原的这种“忧虑”情绪的背后,是一种党人不容、君王不察的人生境遇。

能否把 “汨余若将不及兮,恐年岁之不吾”与“日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”调换顺序

“汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与”主体”余”“吾”,表达的是诗人的个人愁思;而“日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的主体为日月、春秋、草木、美人等客观事物,哀时之思由个体延伸至世间万物,由世间万物定位到君王国运,更显诗人悲慨之深,更明显地表达了一种宏阔的时代感喟。

立志改革

弃秽:除去国家污秽

改度:修改国家发令

先路:身先士卒勇为先锋

舍我其谁

当仁不让

屈原绝不愿做一个冷眼旁观者,他当仁不让地要求'来吾道夫先路”!他“明道德之广崇,治乱之条贯”,他“博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”,他希望以自己的政治实践引领着没落的楚国励精图治,他希望引领着楚王趟出一条发愤图强的自新之路!

疏通文意

贯穿《离骚(节选)》的是屈原的高度觉悟的自重自爱之美、后天修炼的自强自励之美、时光飞逝的自省自察之美、忧国忧民的忧虑挂念之美、当仁不让的担当引领之美……

疏通文意

《离骚》( 节选)中,诗人自叙其身世、遭遇,表达了对高洁人格的坚守和对高远理想的追求,并将个人命运与国家兴衰紧紧联系在一起。学习时不妨结合《屈原列传》,把握诗歌中“香草美人”的象征意义,体味诗人的情志。诵读时要注意诗中繁复的意象、回旋复沓的表达、独特的节奏韵律,感受其中澎湃激荡的情感。

初读课文

任务一:心与志的回旋复沓——抒情意脉

任务二:进与退的矛盾彷徨——理想幻境任务三:生与死的命运抉择——殉道价值

学习任务

初读课文

教学导入

清人评价《离骚》说:“《离骚》之所以妙者,在乱辞无绪;绪益乱则忧益深,所寄益远。”诗人几乎用满篇华丽辞藻反复吟咏诉说自己的心绪,情绪汹涌之下只觉杂乱无章,好像诗人翻来覆去重复着心中的怨愤与心志。

但《离骚》果真是诗人任由心中的情感野马随意奔腾而写就的作品吗?

初读课文

诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗

——《毛诗序》

心与志的回旋复沓——抒情意脉

朗读课文节选第三段,找出有忄或者心字底的字眼,并画出直接表明诗人强烈志向的诗句。

第三段抒情意脉

找出有忄或者心字底的字眼

息

怨

忳

屈心

抑志

忍

直接表明诗人强烈志向的诗句

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

宁溘死以流亡分,余不忍为此态也!

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

悔

初读课文

观察抒情结构

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

抒情

言志

刘熙载在《艺概》里说:“顿挫莫善于《离骚》,自一篇以致一章,及一两句,皆有之,此所谓反复致意者。”

心与志的回旋复沓——抒情意脉

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

有声没泪

有泪有声

有泪无声

无声无泪

“号”

“哭”

“泣”

眼泪流进心里

息

涕

初读课文

屈原因为什么被贬,被放逐?

直言进谏

注重修身

余虽好修姱以鞿羁兮,

謇朝谇而夕替

既替余以蕙纕兮,

又申之以揽茝。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

怨恨之一:怀王荒唐

怨恨之二:小人嫉妒

怨恨之三:社会风气

屈原怨恨何事?

靈

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

蛾眉:美眉

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

当下是什么样的社会风气?

善于取巧 违背规矩

追随邪曲 竞相逢迎

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

屈原将崇高的意志认为是生生世世的特性,是自己骨子里的品质,无论何时何地都不会改变。

总结表明志向的诗句

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔

坚持真理,献身祖国

宁溘死以流亡兮,吾不忍为此态也

嫉恶如仇,不同流合污

伏清白以死直兮,固前圣之所厚

刚正不阿,一身正气

初读课文

当理想无从实现,当自我的高赋值遇上现实的低赋能,自我期许无比高的屈原无所适从,陷入彷徨境地。哪些词语能体现他的彷徨矛盾心理?

进与退的矛盾彷徨——理想幻境

悔、反、回、复

犹豫、否定、苦闷、怀疑。

“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反,回朕车以复路兮,及行迷之未远”

诗人打算全身而退,高洁自守,不再在政治活动中积极进取,谋求变革。苦思无得,只得逃避。

屈原想以一种幻想的、不太实际的方法来回避自己所处的矛盾,超越功利,得以解脱。于是,在《离骚》中,我们可以读到他驰骋仙界的潇洒,看到他装扮奇特的形象。

“步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息”——驰骋仙界

我牵着我的马漫步在长满兰草的水边,骑着我的马奔驰在一个长满椒树的山岗之上,这句话可以和前面那一句“既替余以蕙纕兮,又申之以兰茝”相互暗合。

“步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息”——驰骋仙界

《楚辞解故》解释“步,徐行也。言己欲还,则徐步我之马于芳泽之中,以观德怀王,驰高丘而止息,以须君命也”

已经踏上归途,仍观望怀王之德,难以掩盖内心的犹疑,透露出屈原内心在远走与归国之间始终未停止的挣扎。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

主人公的形象是高贵的:以“芰荷之叶”作为上衣,将“芙蓉之花”作为下襦;戴着高高的帽子,将玉佩系于腰间;身上佩戴的饰品十分杂乱花叶之间相得益彰。

这与道家在形式上存在着一定的相似性。高高的帽子,长长的佩剑,荷叶所制上衣,荷花所饰下衣,这种奇怪的装扮使人联想到后来的道士。

装扮奇特

这些生长在水国荒地的幽花香草把人们的心引到奇丽的幻想世界中。诗人用它们来象征自己高洁的品德,这就写出了诗人高大、芳洁的动人形象。

正如司马迁在《屈原列传》中对屈原作出了最为经典的评价:“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。”

进不入以离尤兮,退将复修吾初服

初心(初服):充盈自我

外美:芰荷为衣,芙蓉为裳,高冠岌岌,长佩陆离。

内美:余情芳(苟余情其信芳)

余质昭 (唯昭质其犹未亏)

“忽反顾以游目兮,将往观乎四荒”。

朱熹释为“言虽已回车反服,而犹未能顿忘此世,故复反顾而将往观乎四方绝远之国,庶几一遇贤君,以行善道”。反顾后又反顾,既难以割舍故国,又放不下美政理想。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

行动:反顾游目,往观四荒

思想:好修为常,初心不变

初读课文

他冲破了这些智慧的罗网,直趋高贵的牺牲。他不会退隐,不会逍遥,更不会苟安。他明知个人无法与举世相抗衡,他仍然敢于以淋漓的生命,坚持灵魂的抗争。

——《中国文脉》

回答问题

屈原在《离骚》篇末写到:“国之人莫我知兮,又何情乎故都!既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!”

屈原最终长留楚国,效仿彭咸,自投江河,以身殉道。 你是否认同屈原的这种生命抉择,他的死亡具有什么价值?

生与死的命运抉择——殉道价值

课堂练习

3

回答问题

海德格尔说,一个人对于自己生命的形成、处境、病衰都是无法控制的,唯一能控制的,就是如何结束生命。

屈原做出自沉的选择,有对现实的悲愤,但也有对生命的感悟、对自然的皈服。在弥漫着巫风神话传统的山水间,投江是一种凄美的祭祀仪式。他投江后,民众把原来祭祀东君的日子转移到他的名下。包粽子、划龙舟这样的活动,正是祭祀仪式的一部分。

拓展延伸

4

回答问题

朴树在《平凡之路》中唱到:

“我曾经问遍整个世界,从来没得到答案,我不过像你像他像那野草野花,冥冥中这是我,唯一要走的路啊。”

问遍整个世界,没有答案。朴树选择了“平凡之路”,归于平凡。屈原也问遍了整个世界,没有答案。选择了“殉道之路”,归于殉道。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

统编版高中语文选择必修下

第一单元第一课

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

疏通文意

《离骚》( 节选)中,诗人自叙其身世、遭遇,表达了对高洁人格的坚守和对高远理想的追求,并将个人命运与国家兴衰紧紧联系在一起。学习时不妨结合《屈原列传》,把握诗歌中“香草美人”的象征意义,体味诗人的情志。诵读时要注意诗中繁复的意象、回旋复沓的表达、独特的节奏韵律,感受其中澎湃激荡的情感。

初读课文

任务一:一字归纳段意,初识抒情主人公

任务二:重构文本语言,自叙身世感情志

任务三:解密香草意象,悟高洁人格追求

学习任务

新知探究

2

初读课文

教学导入

“如果说,《诗经》曾经把温煦的民间礼仪化作数百年和声,慰藉了黄河流域的人伦离乱和世情失落,那么,屈原的使命就完全不同了。他只是个人,没有和声。他一意孤行,拒绝慰藉。他心在九天,不在世情······

从黄河到长江,《诗经》式的平原小合唱也就变成了屈原式的悬崖独吟曲。如果说,《诗经》首次告诉我们,什么叫诗,那么,屈原则首次告诉我们,什么叫诗人。

初读课文

教学导入

于是,我们看到屈原走来了,戴着花冠,佩着长剑,穿着奇特的服装,挂着精致的玉佩,脸色高贵而憔悴,目光迷惘而悠远。这么一个模样出现在诸子百家风尘奔波的黄河流域是不可想象的。但是请注意,

这恰恰是中国历史上第一个以个体形象出现的伟大诗人。《诗经》把诗写在万家炊烟间,屈原把诗写在自己的身心上。

初读课文

诵读诗文,精选字眼,从课文中每段截选一个字归纳段意。根据阅读体会,为本文的抒情主人公——屈原拟一个”外号“。(每个段落可展现不同的形象)

一字归纳段意,初识抒情主人公

初读课文

① 降

一字归纳段意,初识抒情主人公

② 美

③ 独

④ 伫

正则君、嘉名童子、江浙独生子、贵N代、(寅) 、根正苗红公子哥、流落民间的贵族、楚生···

楚地刘亦菲、兰芷美人、屈·潘·李、楚白芷、美好哥、飞扬少年郎、导师···

孤勇者、忧郁王子、emo哥、独行侠、冷宫原妃、乱世屈行者、清流哥···

纯爱战士、彷徨高士、好修哥、追梦赤子、高岭之花、菲菲公主、爱美重症患者···

初读课文

展示预习作业:改四言诗

此处可插入学生作品

重构后的形式特点

简练整齐,每句四字,符合《诗经》诗句特征,比原文更有节奏感。但读起来要比原诗快,声音急促。

删改的最多的是哪个字

兮

“兮”字是楚地方言的体现。

地域上看,在我国古代文学史上,《楚辞》是南方文化系统的源头,而《诗经》是北方文化系统的源头,《诗经》以四言诗为主,《楚辞》则相对比较自由,读起来比较舒缓,所以这两种形式体现了不同地域的文化特色。

楚辞出现在春秋战国时的楚国,是富有楚国地方色彩的一种南方文学样式。它依赖于楚语这种特有的载体行文达情。

宋代学者黄伯思在《翼骚序》中认为:屈宋诸骚,皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之楚辞。”

离骚(节选)

作词:屈原 朗诵:康辉 方明

请想一想长江三峡吧,那儿与黄河流域的差别实在太大了。那儿山险路窄,交通不便,很难构成庞大的集体行动和统一话语。那儿树茂藤密、物产丰裕,任何角落都能满足一个人的生存需要。因此也就有可能让他独晤山水,静对心灵。那儿云谲波诡,似仙似幻,很有可能引发神话般的奇思妙想。那里花开花落,物物有神,很难不让人顾影自怜、借景骋怀、感物伤情。那里江流湍急,惊涛拍岸又容易启示人们在柔顺的外表下志在千里、百折不回。相比之下,雄浑、苍茫的黄河流域就没有那么多奇丽,那么多掩荫,那么多自足,那么多个性。

——余秋雨

初读课文

帝之苗裔,朕考伯庸。摄提孟陬,庚寅吾降。

皇览余度,锡余嘉名。名余曰平,字余曰原。

从“更贴切地表达情感”的角度去思考,你对改后的语句有什么看法

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。名余曰正则兮,字余曰灵均。

帝高阳之苗裔兮VS帝之苗裔

“高阳”帝,传说中的古代帝王颛顼,颛顼为中国远古部落联盟首领,传说的“五帝”之一,是楚国君王的远祖。

“高阳”二字才可以看出屈原与楚国血肉相连的关系,这二字用意独特,只有加上“高阳”这样正统的血统,我们才能感受到屈原对自己的出身非常地骄傲,这也应是屈原爱国的根本原因之一。

朕皇考曰伯庸VS朕考伯庸

“皇”是大、美的意思

此处再次强调自己的血统正宗、出身高贵。

只有加了“皇”字作修饰,我们才更能体会到屈原的自豪感。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾降VS摄提孟陬,庚寅吾降。

“贞’的意思是“正当”,体现了出生的奇特、不凡。

“惟”字,意思是“只有”,有一种举世无双的感觉。

庚寅,在楚国风俗中被认为是吉祥日;生逢三寅,是吉祥的征兆。古人对自己的出身的时辰是特别在意的,所以那一“贞”、那一“惟”很重要!

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名VS皇览余度,锡余嘉名

“览”是“观察”的意思,“揆”有“思量”的意思,由“观察”到“思量”是一个过程,它也能体现屈原的父亲给儿子取名和字时的慎重。

“初”是对前面出生时间等内容的照应,这种照应也是有强调作用的。“肇”字是'开始”的意思,屈原的父亲根据前面那么多不平凡的前提才给屈原起了名,这里用“肇”字可以体现非常郑重的态度。

回答问题

“正则”,公正而有法则;

“灵均”形容土地美好而平坦,这里指禀赋良善,公平均一。

这是亲人对他的期望,也是他一生所恪守的信条。

这起始的一段,为诗人一生的自尊、自重、自爱和忧国、忧民、忧人生定下了感情基调。

屈原对自己出身的回顾是一种发现:对自我生命价值的深度发现,对个体人生的审美发现!

回答问题

屈原自道本与君共祖,俱出颛顼之子孙,是恩深而义厚也。

——王逸《楚辞章句》

诗人强调自己身份高贵,与楚王同宗共祖,意在表明自己对楚国的兴亡负有义不容辞的责任,同时也为他至死不能离开楚国埋下伏笔。

而降生时的不平凡仿佛是上苍赋予他的不平凡的使命,是楚祖先赋予自己的神圣使命,所以屈原自然而然地把楚国的国运当作是自己的命运,与国同命,任石自沉。

屈原为什么要如此强调自己出生的高贵、降生的不凡、尊贵的名号呢

解密香草意象,悟高洁人格追求

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。

江离、辟芷、秋兰、木兰、宿莽,五种香草各有什么特质? 又有什么共同特征?,在万千草木中,屈原为何独独选取这五种“ 香草”?

“江离”“辟芷”是服饰

“江离”亦作“江蓠”。

朱熹称:“生于江中,故曰江离。”李时珍在《本草纲目》中说:“大叶似芹者为江蓠。”

“芷”亦香草,生于幽僻之处。

屈原以此为服饰者,“取其产于江滨洁而不污;生于僻壤,超而远俗也”(游国恩《离骚纂义》)。

“秋兰”属配饰

佩带的饰物不同,其象征意义也各异。

恰如王逸注:“故行清洁者佩芳,德仁明者佩玉,能解结者佩觿xī,能决疑者佩玦,故孔子无所不佩也。”

屈原以秋兰为佩,显然是取芳香之物

“言己修身清洁,乃取江离、辟芷,以为衣被;纫索秋兰,以为佩饰,博采众善,以自约束也。”——王逸

木兰,去皮不死,取其顽强;

宿莽,经冬不凋,取其坚守。

据史书记载,战国时楚人认为香草具有灵气,能与神灵沟通,是祥瑞之物。楚国早年将祭祀用的香草作为贡品进贡给周王室,可见楚人对香草具有敬畏之心。香草生长在大自然中,含天地之正气,所以屈原用香草比喻品格高洁、人格高尚的人,意在自证清白。

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

诗人在描写香草的句子中还穿插了一些句子,请同学们思考这些句子的情感表达效果,想一想屈原的内心是不是还有什么情愫在涌动

“忽”是迅速的样子,有岁月匆匆逝去的感伤情绪;

“惟”是思考的意思有一种凋零之感;

“恐”的内涵就更丰富一些,更见一种恐慌忧虑之感。

同学们能从“知人论世”的角度思考一下屈原为什么恐慌焦虑吗?

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为'非我莫能为也。”王怒而疏屈平。

——司马迁《屈原列传》

同学们能从“知人论世”的角度思考一下屈原为什么恐慌焦虑吗?

担心时光流逝留给自己有所作为,施展才华的时间太少了。两个“恐”字表达了诗人对国事的危机感,为祖国前途命运而焦虑忧心。

屈原的这种“忧虑”情绪的背后,是一种党人不容、君王不察的人生境遇。

能否把 “汨余若将不及兮,恐年岁之不吾”与“日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”调换顺序

“汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与”主体”余”“吾”,表达的是诗人的个人愁思;而“日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”的主体为日月、春秋、草木、美人等客观事物,哀时之思由个体延伸至世间万物,由世间万物定位到君王国运,更显诗人悲慨之深,更明显地表达了一种宏阔的时代感喟。

立志改革

弃秽:除去国家污秽

改度:修改国家发令

先路:身先士卒勇为先锋

舍我其谁

当仁不让

屈原绝不愿做一个冷眼旁观者,他当仁不让地要求'来吾道夫先路”!他“明道德之广崇,治乱之条贯”,他“博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”,他希望以自己的政治实践引领着没落的楚国励精图治,他希望引领着楚王趟出一条发愤图强的自新之路!

疏通文意

贯穿《离骚(节选)》的是屈原的高度觉悟的自重自爱之美、后天修炼的自强自励之美、时光飞逝的自省自察之美、忧国忧民的忧虑挂念之美、当仁不让的担当引领之美……

疏通文意

《离骚》( 节选)中,诗人自叙其身世、遭遇,表达了对高洁人格的坚守和对高远理想的追求,并将个人命运与国家兴衰紧紧联系在一起。学习时不妨结合《屈原列传》,把握诗歌中“香草美人”的象征意义,体味诗人的情志。诵读时要注意诗中繁复的意象、回旋复沓的表达、独特的节奏韵律,感受其中澎湃激荡的情感。

初读课文

任务一:心与志的回旋复沓——抒情意脉

任务二:进与退的矛盾彷徨——理想幻境任务三:生与死的命运抉择——殉道价值

学习任务

初读课文

教学导入

清人评价《离骚》说:“《离骚》之所以妙者,在乱辞无绪;绪益乱则忧益深,所寄益远。”诗人几乎用满篇华丽辞藻反复吟咏诉说自己的心绪,情绪汹涌之下只觉杂乱无章,好像诗人翻来覆去重复着心中的怨愤与心志。

但《离骚》果真是诗人任由心中的情感野马随意奔腾而写就的作品吗?

初读课文

诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗

——《毛诗序》

心与志的回旋复沓——抒情意脉

朗读课文节选第三段,找出有忄或者心字底的字眼,并画出直接表明诗人强烈志向的诗句。

第三段抒情意脉

找出有忄或者心字底的字眼

息

怨

忳

屈心

抑志

忍

直接表明诗人强烈志向的诗句

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

宁溘死以流亡分,余不忍为此态也!

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

悔

初读课文

观察抒情结构

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

抒情

言志

刘熙载在《艺概》里说:“顿挫莫善于《离骚》,自一篇以致一章,及一两句,皆有之,此所谓反复致意者。”

心与志的回旋复沓——抒情意脉

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

有声没泪

有泪有声

有泪无声

无声无泪

“号”

“哭”

“泣”

眼泪流进心里

息

涕

初读课文

屈原因为什么被贬,被放逐?

直言进谏

注重修身

余虽好修姱以鞿羁兮,

謇朝谇而夕替

既替余以蕙纕兮,

又申之以揽茝。

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

怨恨之一:怀王荒唐

怨恨之二:小人嫉妒

怨恨之三:社会风气

屈原怨恨何事?

靈

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

蛾眉:美眉

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

当下是什么样的社会风气?

善于取巧 违背规矩

追随邪曲 竞相逢迎

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

屈原将崇高的意志认为是生生世世的特性,是自己骨子里的品质,无论何时何地都不会改变。

总结表明志向的诗句

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔

坚持真理,献身祖国

宁溘死以流亡兮,吾不忍为此态也

嫉恶如仇,不同流合污

伏清白以死直兮,固前圣之所厚

刚正不阿,一身正气

初读课文

当理想无从实现,当自我的高赋值遇上现实的低赋能,自我期许无比高的屈原无所适从,陷入彷徨境地。哪些词语能体现他的彷徨矛盾心理?

进与退的矛盾彷徨——理想幻境

悔、反、回、复

犹豫、否定、苦闷、怀疑。

“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反,回朕车以复路兮,及行迷之未远”

诗人打算全身而退,高洁自守,不再在政治活动中积极进取,谋求变革。苦思无得,只得逃避。

屈原想以一种幻想的、不太实际的方法来回避自己所处的矛盾,超越功利,得以解脱。于是,在《离骚》中,我们可以读到他驰骋仙界的潇洒,看到他装扮奇特的形象。

“步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息”——驰骋仙界

我牵着我的马漫步在长满兰草的水边,骑着我的马奔驰在一个长满椒树的山岗之上,这句话可以和前面那一句“既替余以蕙纕兮,又申之以兰茝”相互暗合。

“步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息”——驰骋仙界

《楚辞解故》解释“步,徐行也。言己欲还,则徐步我之马于芳泽之中,以观德怀王,驰高丘而止息,以须君命也”

已经踏上归途,仍观望怀王之德,难以掩盖内心的犹疑,透露出屈原内心在远走与归国之间始终未停止的挣扎。

制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

主人公的形象是高贵的:以“芰荷之叶”作为上衣,将“芙蓉之花”作为下襦;戴着高高的帽子,将玉佩系于腰间;身上佩戴的饰品十分杂乱花叶之间相得益彰。

这与道家在形式上存在着一定的相似性。高高的帽子,长长的佩剑,荷叶所制上衣,荷花所饰下衣,这种奇怪的装扮使人联想到后来的道士。

装扮奇特

这些生长在水国荒地的幽花香草把人们的心引到奇丽的幻想世界中。诗人用它们来象征自己高洁的品德,这就写出了诗人高大、芳洁的动人形象。

正如司马迁在《屈原列传》中对屈原作出了最为经典的评价:“其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。”

进不入以离尤兮,退将复修吾初服

初心(初服):充盈自我

外美:芰荷为衣,芙蓉为裳,高冠岌岌,长佩陆离。

内美:余情芳(苟余情其信芳)

余质昭 (唯昭质其犹未亏)

“忽反顾以游目兮,将往观乎四荒”。

朱熹释为“言虽已回车反服,而犹未能顿忘此世,故复反顾而将往观乎四方绝远之国,庶几一遇贤君,以行善道”。反顾后又反顾,既难以割舍故国,又放不下美政理想。

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

行动:反顾游目,往观四荒

思想:好修为常,初心不变

初读课文

他冲破了这些智慧的罗网,直趋高贵的牺牲。他不会退隐,不会逍遥,更不会苟安。他明知个人无法与举世相抗衡,他仍然敢于以淋漓的生命,坚持灵魂的抗争。

——《中国文脉》

回答问题

屈原在《离骚》篇末写到:“国之人莫我知兮,又何情乎故都!既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!”

屈原最终长留楚国,效仿彭咸,自投江河,以身殉道。 你是否认同屈原的这种生命抉择,他的死亡具有什么价值?

生与死的命运抉择——殉道价值

课堂练习

3

回答问题

海德格尔说,一个人对于自己生命的形成、处境、病衰都是无法控制的,唯一能控制的,就是如何结束生命。

屈原做出自沉的选择,有对现实的悲愤,但也有对生命的感悟、对自然的皈服。在弥漫着巫风神话传统的山水间,投江是一种凄美的祭祀仪式。他投江后,民众把原来祭祀东君的日子转移到他的名下。包粽子、划龙舟这样的活动,正是祭祀仪式的一部分。

拓展延伸

4

回答问题

朴树在《平凡之路》中唱到:

“我曾经问遍整个世界,从来没得到答案,我不过像你像他像那野草野花,冥冥中这是我,唯一要走的路啊。”

问遍整个世界,没有答案。朴树选择了“平凡之路”,归于平凡。屈原也问遍了整个世界,没有答案。选择了“殉道之路”,归于殉道。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin