2024—2025学年度安徽省蚌埠市高一第一学期期末统考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度安徽省蚌埠市高一第一学期期末统考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 297.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度安徽省蚌埠市高一第一学期期末统考

历史试题

2025.02

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“中国人的姓总是位于个人的名字之前,而不像西方那样,位于个人的名字之后。”与西方相比,中国人更看重姓氏传承与家人团圆。这一现象反映了中国( )

A.男尊女卑思想顽固 B.家族宗法观念浓厚

C.郡县制度影响深远 D.专制王权至高无上

2.秦汉时期,南方地区仍然实行“火耕水耨”。但到了魏晋南北朝时期,已经使用铁犁、耙、耖等铁农具进行稻田耕作。这反映了南方地区( )

A.农业生产的自然条件优越 B.经济已经超越北方

C.铁犁牛耕技术已完全普及 D.耕作方式得到改进

3.据考古发现,河南洛阳西山头唐墓出土的唐三彩女俑,她们的服装呈现出紧窄厚实、纹样粗犷的胡服特征;而新疆阿斯塔那古墓群出土的舞蹈俑人,这些俑人动作典雅,具有典型的中原女子的妆容服饰特点。这些文物俑反映了唐代( )

A.文化开放包容 B.统治疆域扩大

C.妇女地位提高 D.文明领先世界

4.宋朝时,大批出身平民家庭的士人进入政坛,不少人官居高位,给政治增添了活力,被时人概括为“取士不问家世”。这反映出当时( )

A.社会门第观念淡化 B.百姓能够自由更换职业

C.农民人身束缚减轻 D.居民可以随意迁移住所

5.1333年,元朝在所取进士百人中,有蒙古、唐兀、回回、于阗、哈喇鲁、畏兀儿等民族50名,其中母亲为汉人的占比为58%,妻子为汉人的占比近70%,这说明了元朝( )

A.科举考试更加公平 B.已经完全实现汉化

C.民族交融趋势加强 D.奉行民族歧视政策

6.有学者认为:“自嘉靖以来,人主罕与群臣廷决,事之可否悉取裁于票拟。”这揭示出内阁( )

A.已沦为虚设机构 B.成为正式的行政机构

C.政治地位的提升 D.导致政治局势的动荡

7.从明朝后期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公。这一现象反映了( )

A.市民阶层的价值取向 B.明代经济的高度繁荣

C.高超的文学艺术水准 D.对封建礼教猛烈批判

8.清光绪年间,先后新建新疆(1884年)、台湾(1885年)、奉天、吉林、黑龙江(1907年)等五

省,这彰显了晚清( )

A.开创了行省管理制度 B.中央权力的下移

C.加强边疆防务的决心 D.地方督抚的崛起

9.以下历史事件和影响对应正确的是( )

影响 事件

A 太平天国运动 直接推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播,在一定程度上冲击了旧式官僚体制

B 洋务运动 引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试

C 戊戌维新运动 具有强烈的反帝爱国倾向,使列强认识到“瓜分一事,实为下策”

D 义和团运动 结束了中国两千多年君主专制制度,传播了民主共和理念

10.1918年,孙中山在《建国方略》中说:“夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。于是而民愈不聊生矣!”这反映了当时( )

A.列强瓜分,民族危机严重 B.帝制复辟,新旧较量激烈

C.军阀混战,社会动荡不安 D.国民革命,群众觉悟高涨

11.1925年,《申报》开设读者通讯专栏早期的内容大多集中于求学、婚姻和求职三个方面的内容;九一八事变后,该栏目读者来信异常活跃,且内容绝大多数与抗日救亡有关。出现这一变化的主要原因是( )

A.抗日民族统一战线的号召 B.社会主要矛盾渐趋转变

C.国民政府外交政策的调整 D.舆论宣传引领社会潮流

12.抗日战争是近代以来中国最为彻底的民族解放战争,这场战争对中国取得完整的独立主权有着决定性意义,对中华民族的复兴起到了至关重要的作用,被称为中国复兴枢纽。这反映了抗日战争( )

A.完成了新民主主义革命任务 B.成为反法西斯东方主战场

C.开辟了民族复兴的光明前景 D.彻底改变中国的国际地位

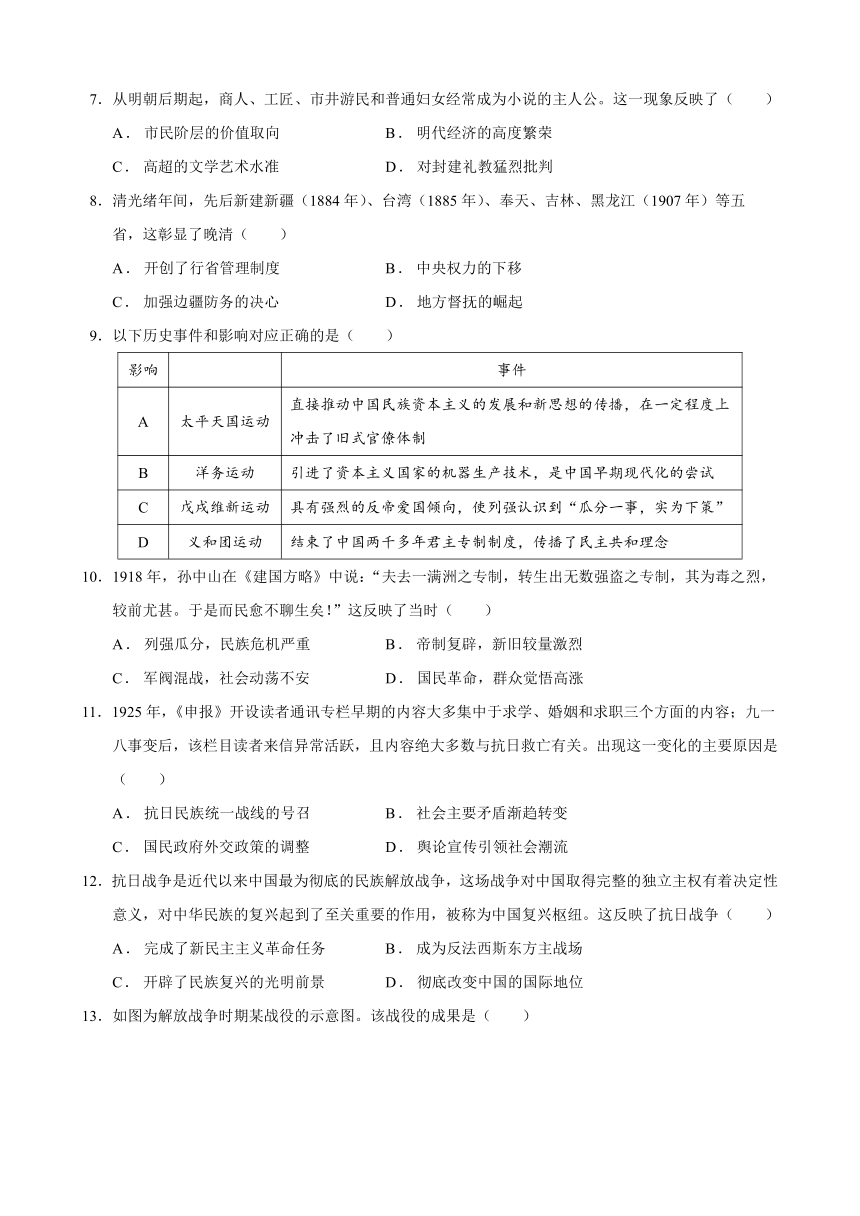

13.如图为解放战争时期某战役的示意图。该战役的成果是( )

A.揭开了战略反攻的序幕 B.挫败了国民党的全面进攻

C.基本上解放了华北全境 D.推翻国民党在大陆的统治

14.中国共产党历来重视党建工作。在近代某次会议上,毛泽东提醒全党“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。”“这一点就必须向党内讲明白,务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”该会议是( )

A.八七会议 B.遵义会议

C.瓦窑堡会议 D.中共七届二中全会

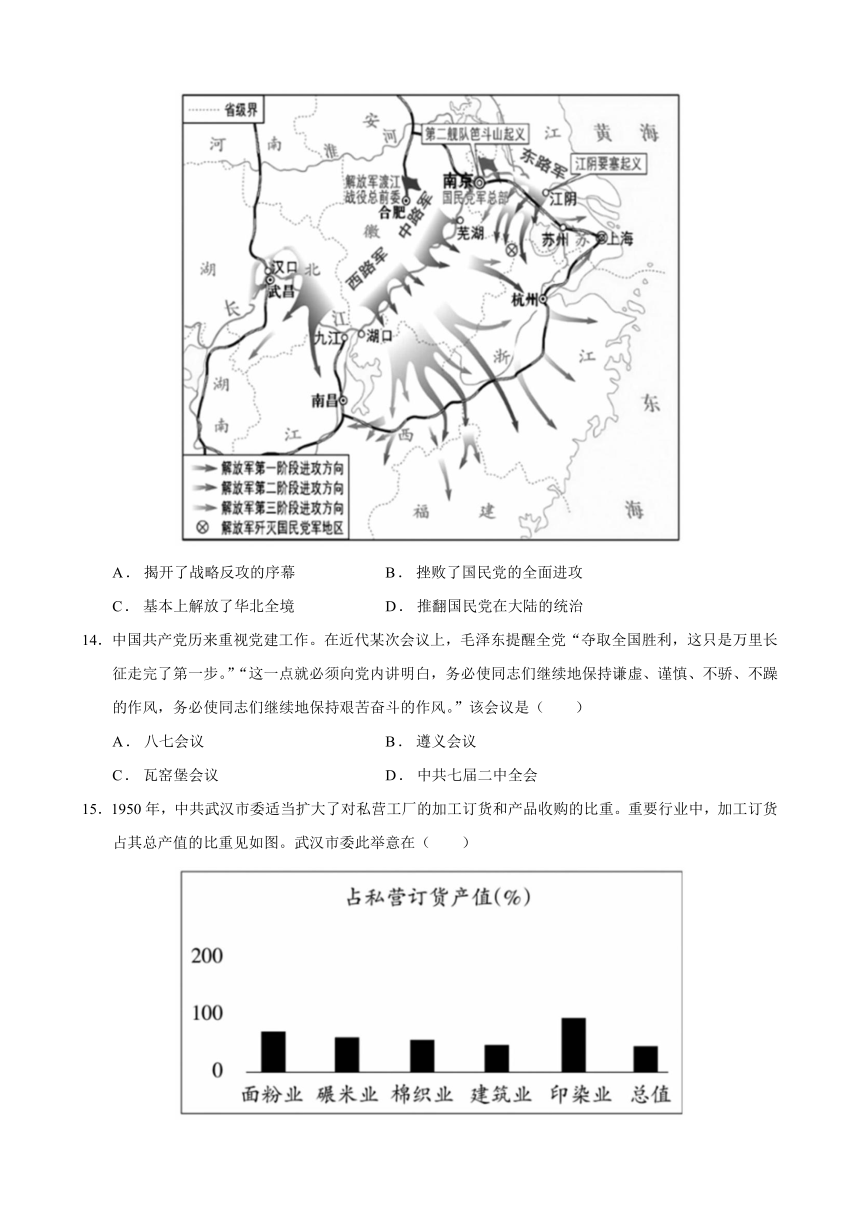

15.1950年,中共武汉市委适当扩大了对私营工厂的加工订货和产品收购的比重。重要行业中,加工订货占其总产值的比重见如图。武汉市委此举意在( )

A.助力本地经济恢复 B.稳定武汉金融秩序

C.尽快完成三大改造 D.建立市场经济体制

16.2022年11月,一位科技工作者在微博上摘抄下苏东坡的名句:“不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”词句下方,他注释道:“历史将记住今天,中国在‘天上宫阙’长期有人了。”这反映出我国( )

A.成功发射了第一颗人造卫星 B.巨型计算机已研制成功

C.载人航天技术取得重大成就 D.西气东输工程捷报频传

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

春秋战国时期,在社会、政治、经济等因素相互作用下,商品经济达到了历史上较高水平,主要表现在商品交换的地域范围广阔,出现了一批繁荣的商业城市和拥有雄厚商业资本的富商大贾。城市如“北却戎翟,东通三晋”的栎邑(秦),“北通燕、涿,南有郑、卫”的邯郸(赵);商人如:陶朱公范蠡、儒商鼻祖子贡、慧眼识人的吕不韦,他们甚至走到了历史前台。

——摘编自吴继轩《春秋战国时期商品经济发达原因探析》

材料二

与前一阶段比,明清时期,商业随之入一个更新更高的阶段,又有不少新的、更为深刻的突破性的变化,可是“夕阳无限好,只是近黄昏。”明清时期比宋代更进一步的是农产品商品化程度又有很大的提高。明清时期商业组织上有些新的变化,由行业性组织转变为行会性组织(公所的行会性更强)。镇市以下的农村集市贸易较前更旺,集期缩短市集增多,品种扩充,商人活跃;而市镇商业突飞猛进的发展,说明商品交换已不仅仅局限于地方性小市场范围之内,许多大宗商品要靠前来镇上的商人拓展市场,把产品推销到远方去。

——摘编自摘编自吴慧《中国古代商业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期商品经济快速发展的表现。(9分)

(2)根据材料二,指出明清时期商业出现哪些“突破性的变化”,并结合所学知识分析其影响。(16分)

18.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

维新派在新建新式学堂之外,还对旧时书院进行改造,将其纳入新式教育体制当中,在合理利用原有的教育资源的同时,将维新思想广泛传播。政府兴办学堂经费不足时,便鼓励官员以捐助和民间集股的方式办学,“亦由民智已开,不可抑遏。”为提高全社会的文化素质,维新派还掀起了办报馆、译西文、创学会、建社团的文化革命运动,向社会推广西学以促进整个教育改革事业的发展。

——摘编自郭田田《戊戌变法与中国教育近代化》

材料二

抗战教育是民族的教育,是全民族反对帝国主义压迫、主张中华民族的尊严和独立的教育。这一教育过程,也是塑造民族灵魂的过程。所有的学校都是抗日基地,都是抗日的种子,都是民族觉醒的发动机。学校的这种功能发挥得益于教育者的自觉。梅贻琦劝勉西南联大师生:“一个民族,他生存的最根本价值是什么?我们都是教书的,我们的责任,是要去塑造一个民族的灵魂。”基础教育增加了抗战内容,在小学国语课中增加抗战故事、战争消息,音乐课教学生唱爱国歌曲。

——摘编自《梅贻琦教育思想研究》等

(1)据材料一,概括维新变法的教育改革措施。(6分)

(2)结合材料二并所学知识,概括抗战时期教育发展的特点。(9分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

在过去的100多年中,中国人民走了一条巉岩坎坷的路,里里外外都充满莫测的变化。来自外面的,有五次外国侵略战争(从1839—1842年的中英鸦片战争,到1937—1945年的八年日本侵略战争),虽然一次比一次严重,但(除日本外)比起相同时期的几次内战来,规模都不太大;这几次内战是1850—1864年大规模的太平天国革命,1911年变革政体的辛亥革命,1925—1928年半途而废的国民革命和1945—1949年的国共内战等。

——摘编自(美)费正清《伟大的中国革命(1800—1985年)》

概括材料中的观点,并结合中国近代史的知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

2024—2025学年度安徽省蚌埠市高一第一学期期末统考历史试题

答案及简析

1.答案:B

简析:中国人看重姓氏传承与家人团圆,这是家族宗法观念浓厚的体现,宗法制度强调家族血缘关系,姓氏传承是家族延续的重要标志,B正确。材料未体现男尊女卑思想,A错误;郡县制度是地方行政制度,与姓氏传承和家人团圆无关,C错误;专制王权至高无上与题干现象无关,D错误。

2.答案:D

简析:魏晋南北朝时期南方从“火耕水耨”发展到使用铁犁、耙、耖等铁农具进行稻田耕作,说明耕作方式得到改进,D正确。材料强调的是耕作技术的变化,并非自然条件优越,A错误;此时经济重心仍在北方,B错误;“完全普及”说法过于绝对,C错误。

3.答案:A

简析:河南洛阳出土的唐三彩女俑有胡服特征,新疆阿斯塔那古墓群出土的舞蹈俑人有中原女子妆容服饰特点,反映了唐代文化开放包容,不同地区文化相互交流融合,A正确。材料不能体现统治疆域扩大,B错误;仅从俑人的服饰妆容不能说明妇女地位提高,C错误;材料未与世界其他文明对比,不能得出文明领先世界的结论,D错误。

4.答案:A

简析:宋朝“取士不问家世”,大批出身平民家庭的士人进入政坛,这反映出当时社会门第观念淡化,选拔人才不再过于看重家世背景,A正确。材料说的是选官制度,与百姓更换职业、农民人身束缚、居民迁移住所无关,B、C、D错误。

5.答案:C

简析:元朝进士中少数民族与汉族的亲属关系密切,母亲或妻子为汉人的占比较高,这说明元朝民族交融趋势加强,C正确。材料未体现科举考试公平与否,A错误;“完全实现汉化”说法过于绝对,B错误;材料体现的是民族交融,并非民族歧视政策,D错误。

6.答案:C

简析:“事之可否悉取裁于票拟”说明内阁的票拟权重要性增强,反映出内阁政治地位的提升,C正确。内阁并非虚设机构,A错误;内阁始终不是正式的行政机构,B错误;材料未提及内阁导致政治局势动荡,D错误。

7.答案:A

简析:明朝后期商人、工匠等成为小说主人公,这反映了市民阶层的价值取向和生活被关注,因为这些人物是市民阶层的代表,小说内容贴近他们的生活,A正确。明代经济繁荣是这一现象的背景,但不是直接反映的内容,B错误;材料强调的是小说主人公的变化,并非文学艺术水准,C错误;材料未体现对封建礼教的批判,D错误。

8.答案:C

简析:晚清新建多个行省,尤其是在边疆地区,这彰显了加强边疆防务的决心,通过设置行省加强对边疆地区的管理和控制,C正确。行省制度开创于元朝,A错误;新建行省是加强中央对地方的管理,并非中央权力下移,B错误;材料未体现地方督抚崛起,D错误。

9.答案:B

简析:洋务运动引进了西方机器生产技术,创办了近代企业,是中国早期现代化的尝试,B正确。太平天国运动主要是反封建反侵略,对民族资本主义发展和新思想传播没有直接推动作用,A错误;义和团运动使列强认识到“瓜分一事,实为下策”,C错误;辛亥革命结束了中国两千多年君主专制制度,D错误。

10.答案:C

简析:1918年,辛亥革命后袁世凯窃取革命果实,之后军阀混战,社会动荡不安,所以孙中山说“转生出无数强盗之专制”,C正确。此时列强瓜分狂潮已过,A错误;材料未提及帝制复辟,B错误;国民革命开始于1924年,D错误。

11.答案:B

简析:九一八事变后,中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾,社会主要矛盾的转变使得《申报》读者来信内容绝大多数与抗日救亡有关,B正确。抗日民族统一战线是1937年形成的,A错误;九一八事变后国民政府仍推行不抵抗政策,外交政策未调整,C错误;舆论宣传是对社会现象的反映,不是这一变化的主要原因,D错误。

12.答案:C

简析:抗日战争为中国取得完整独立主权奠定基础,对中华民族复兴至关重要,开辟了民族复兴的光明前景,C正确。抗日战争胜利时新民主主义革命任务并未完成,A错误;材料强调的是抗日战争对中国自身复兴的作用,并非强调其在反法西斯战争中的地位,B错误;“彻底改变”中国国际地位说法过于绝对,D错误。

13.答案:D

简析:根据示意图可知是渡江战役,渡江战役解放南京,推翻了国民党在大陆的统治,D正确。刘邓大军挺进大别山揭开战略反攻序幕,A错误;全面进攻发生在解放战争初期,与图示战役无关,B错误;平津战役基本上解放了华北全境,C错误。

14.答案:D

简析:中共七届二中全会上,毛泽东提出“两个务必”,提醒全党在夺取全国胜利后要保持优良作风,D正确。八七会议确定土地革命和武装斗争的总方针,A错误;遵义会议纠正“左”倾错误,确立毛泽东的领导地位,B错误;瓦窑堡会议提出建立抗日民族统一战线的方针,C错误。

15.答案:A

简析:1950年新中国面临经济恢复的任务,中共武汉市委扩大对私营工厂的加工订货和产品收购比重,意在助力本地经济恢复,A正确。材料措施与稳定金融秩序无关,B错误;三大改造开始于1953年,C错误;建立市场经济体制是改革开放后的目标,D错误。

16.答案:C

简析:“中国在‘天上宫阙’长期有人了”反映出我国载人航天技术取得重大成就,实现了在太空长期驻留,C正确。我国第一颗人造卫星发射成功是1970年,A错误;巨型计算机研制成功与“天上宫阙”无关,B错误;西气东输工程与航天无关,D错误。

17.

(1)表现:春秋战国时期,商品交换地域范围广阔,众多地区之间开展了商品交换活动;出现了像栎邑、邯郸等一批繁荣的商业城市,成为商品交换和经济活动的重要中心;还涌现出陶朱公范蠡、子贡、吕不韦等拥有雄厚商业资本的富商大贾,他们在商业活动中发挥重要作用,推动了商业的发展。

(2)变化:农产品商品化程度进一步提高,更多的农产品进入市场流通;商业组织发生转变,由行业性组织转变为行会性组织,如公所的行会性更强;农村集市贸易更加兴盛,集期缩短、市集增多、交易品种扩充,商人更加活跃;市镇商业突飞猛进发展,长途贩运贸易兴起,许多大宗商品通过市镇商人拓展到远方市场。

影响:这些变化使传统自然经济结构逐渐松动,为资本主义萌芽的产生创造了条件;促进了社会阶层的流动,商人地位有所变化,社会观念也随之改变;进一步推动了商品经济的发展和商业的繁荣,丰富了市场和人们的经济生活;还推动了戏曲、小说等市民文学的发展和繁荣,满足了市民阶层的文化需求。

18.

(1)措施:维新派新建新式学堂,培养新式人才;对旧时书院进行改造,将其纳入新式教育体制,合理利用教育资源传播维新思想;鼓励官员捐助和民间集股办学,解决经费不足问题;掀起办报馆、译西文、创学会、建社团的文化革命运动,向社会推广西学,促进教育改革。

(2)特点:抗战时期的教育服务于全民族抗战,所有学校都成为抗日基地和民族觉醒的发动机;旨在塑造民族灵魂,培养民族精神;教育者具有高度的自觉性,积极推动教育与抗战结合;教育内容丰富多彩,如在小学国语课增加抗战故事、音乐课教爱国歌曲,实施效果明显,激发了学生的爱国热情。

19.答案

观点:中国近代史是一部在内外困境中不断突破、曲折发展的历史。

阐述:19世纪中叶起,英国发动鸦片战争,中国签订《南京条约》,开始沦为半殖民地半封建社会;甲午战争后签订《马关条约》,民族危机加剧;八国联军侵华后《辛丑条约》签订,中国完全沦为半殖民地半封建社会,主权不断沦丧。但面对困境,中国人民不断抗争。太平天国运动作为旧式农民战争最高峰,打击了封建统治;辛亥革命推翻帝制,建立中华民国;国民革命虽失败,但积累了经验教训;解放战争推翻反动统治,为新中国成立奠定基础。

结论:中国近代面临着列强侵略和国内复杂的政治局势,但中国人民在困境中不断探索、抗争,推动中国社会在曲折中发展进步。

历史试题

2025.02

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“中国人的姓总是位于个人的名字之前,而不像西方那样,位于个人的名字之后。”与西方相比,中国人更看重姓氏传承与家人团圆。这一现象反映了中国( )

A.男尊女卑思想顽固 B.家族宗法观念浓厚

C.郡县制度影响深远 D.专制王权至高无上

2.秦汉时期,南方地区仍然实行“火耕水耨”。但到了魏晋南北朝时期,已经使用铁犁、耙、耖等铁农具进行稻田耕作。这反映了南方地区( )

A.农业生产的自然条件优越 B.经济已经超越北方

C.铁犁牛耕技术已完全普及 D.耕作方式得到改进

3.据考古发现,河南洛阳西山头唐墓出土的唐三彩女俑,她们的服装呈现出紧窄厚实、纹样粗犷的胡服特征;而新疆阿斯塔那古墓群出土的舞蹈俑人,这些俑人动作典雅,具有典型的中原女子的妆容服饰特点。这些文物俑反映了唐代( )

A.文化开放包容 B.统治疆域扩大

C.妇女地位提高 D.文明领先世界

4.宋朝时,大批出身平民家庭的士人进入政坛,不少人官居高位,给政治增添了活力,被时人概括为“取士不问家世”。这反映出当时( )

A.社会门第观念淡化 B.百姓能够自由更换职业

C.农民人身束缚减轻 D.居民可以随意迁移住所

5.1333年,元朝在所取进士百人中,有蒙古、唐兀、回回、于阗、哈喇鲁、畏兀儿等民族50名,其中母亲为汉人的占比为58%,妻子为汉人的占比近70%,这说明了元朝( )

A.科举考试更加公平 B.已经完全实现汉化

C.民族交融趋势加强 D.奉行民族歧视政策

6.有学者认为:“自嘉靖以来,人主罕与群臣廷决,事之可否悉取裁于票拟。”这揭示出内阁( )

A.已沦为虚设机构 B.成为正式的行政机构

C.政治地位的提升 D.导致政治局势的动荡

7.从明朝后期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公。这一现象反映了( )

A.市民阶层的价值取向 B.明代经济的高度繁荣

C.高超的文学艺术水准 D.对封建礼教猛烈批判

8.清光绪年间,先后新建新疆(1884年)、台湾(1885年)、奉天、吉林、黑龙江(1907年)等五

省,这彰显了晚清( )

A.开创了行省管理制度 B.中央权力的下移

C.加强边疆防务的决心 D.地方督抚的崛起

9.以下历史事件和影响对应正确的是( )

影响 事件

A 太平天国运动 直接推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播,在一定程度上冲击了旧式官僚体制

B 洋务运动 引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试

C 戊戌维新运动 具有强烈的反帝爱国倾向,使列强认识到“瓜分一事,实为下策”

D 义和团运动 结束了中国两千多年君主专制制度,传播了民主共和理念

10.1918年,孙中山在《建国方略》中说:“夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。于是而民愈不聊生矣!”这反映了当时( )

A.列强瓜分,民族危机严重 B.帝制复辟,新旧较量激烈

C.军阀混战,社会动荡不安 D.国民革命,群众觉悟高涨

11.1925年,《申报》开设读者通讯专栏早期的内容大多集中于求学、婚姻和求职三个方面的内容;九一八事变后,该栏目读者来信异常活跃,且内容绝大多数与抗日救亡有关。出现这一变化的主要原因是( )

A.抗日民族统一战线的号召 B.社会主要矛盾渐趋转变

C.国民政府外交政策的调整 D.舆论宣传引领社会潮流

12.抗日战争是近代以来中国最为彻底的民族解放战争,这场战争对中国取得完整的独立主权有着决定性意义,对中华民族的复兴起到了至关重要的作用,被称为中国复兴枢纽。这反映了抗日战争( )

A.完成了新民主主义革命任务 B.成为反法西斯东方主战场

C.开辟了民族复兴的光明前景 D.彻底改变中国的国际地位

13.如图为解放战争时期某战役的示意图。该战役的成果是( )

A.揭开了战略反攻的序幕 B.挫败了国民党的全面进攻

C.基本上解放了华北全境 D.推翻国民党在大陆的统治

14.中国共产党历来重视党建工作。在近代某次会议上,毛泽东提醒全党“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。”“这一点就必须向党内讲明白,务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”该会议是( )

A.八七会议 B.遵义会议

C.瓦窑堡会议 D.中共七届二中全会

15.1950年,中共武汉市委适当扩大了对私营工厂的加工订货和产品收购的比重。重要行业中,加工订货占其总产值的比重见如图。武汉市委此举意在( )

A.助力本地经济恢复 B.稳定武汉金融秩序

C.尽快完成三大改造 D.建立市场经济体制

16.2022年11月,一位科技工作者在微博上摘抄下苏东坡的名句:“不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”词句下方,他注释道:“历史将记住今天,中国在‘天上宫阙’长期有人了。”这反映出我国( )

A.成功发射了第一颗人造卫星 B.巨型计算机已研制成功

C.载人航天技术取得重大成就 D.西气东输工程捷报频传

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

春秋战国时期,在社会、政治、经济等因素相互作用下,商品经济达到了历史上较高水平,主要表现在商品交换的地域范围广阔,出现了一批繁荣的商业城市和拥有雄厚商业资本的富商大贾。城市如“北却戎翟,东通三晋”的栎邑(秦),“北通燕、涿,南有郑、卫”的邯郸(赵);商人如:陶朱公范蠡、儒商鼻祖子贡、慧眼识人的吕不韦,他们甚至走到了历史前台。

——摘编自吴继轩《春秋战国时期商品经济发达原因探析》

材料二

与前一阶段比,明清时期,商业随之入一个更新更高的阶段,又有不少新的、更为深刻的突破性的变化,可是“夕阳无限好,只是近黄昏。”明清时期比宋代更进一步的是农产品商品化程度又有很大的提高。明清时期商业组织上有些新的变化,由行业性组织转变为行会性组织(公所的行会性更强)。镇市以下的农村集市贸易较前更旺,集期缩短市集增多,品种扩充,商人活跃;而市镇商业突飞猛进的发展,说明商品交换已不仅仅局限于地方性小市场范围之内,许多大宗商品要靠前来镇上的商人拓展市场,把产品推销到远方去。

——摘编自摘编自吴慧《中国古代商业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期商品经济快速发展的表现。(9分)

(2)根据材料二,指出明清时期商业出现哪些“突破性的变化”,并结合所学知识分析其影响。(16分)

18.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

维新派在新建新式学堂之外,还对旧时书院进行改造,将其纳入新式教育体制当中,在合理利用原有的教育资源的同时,将维新思想广泛传播。政府兴办学堂经费不足时,便鼓励官员以捐助和民间集股的方式办学,“亦由民智已开,不可抑遏。”为提高全社会的文化素质,维新派还掀起了办报馆、译西文、创学会、建社团的文化革命运动,向社会推广西学以促进整个教育改革事业的发展。

——摘编自郭田田《戊戌变法与中国教育近代化》

材料二

抗战教育是民族的教育,是全民族反对帝国主义压迫、主张中华民族的尊严和独立的教育。这一教育过程,也是塑造民族灵魂的过程。所有的学校都是抗日基地,都是抗日的种子,都是民族觉醒的发动机。学校的这种功能发挥得益于教育者的自觉。梅贻琦劝勉西南联大师生:“一个民族,他生存的最根本价值是什么?我们都是教书的,我们的责任,是要去塑造一个民族的灵魂。”基础教育增加了抗战内容,在小学国语课中增加抗战故事、战争消息,音乐课教学生唱爱国歌曲。

——摘编自《梅贻琦教育思想研究》等

(1)据材料一,概括维新变法的教育改革措施。(6分)

(2)结合材料二并所学知识,概括抗战时期教育发展的特点。(9分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

在过去的100多年中,中国人民走了一条巉岩坎坷的路,里里外外都充满莫测的变化。来自外面的,有五次外国侵略战争(从1839—1842年的中英鸦片战争,到1937—1945年的八年日本侵略战争),虽然一次比一次严重,但(除日本外)比起相同时期的几次内战来,规模都不太大;这几次内战是1850—1864年大规模的太平天国革命,1911年变革政体的辛亥革命,1925—1928年半途而废的国民革命和1945—1949年的国共内战等。

——摘编自(美)费正清《伟大的中国革命(1800—1985年)》

概括材料中的观点,并结合中国近代史的知识进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

2024—2025学年度安徽省蚌埠市高一第一学期期末统考历史试题

答案及简析

1.答案:B

简析:中国人看重姓氏传承与家人团圆,这是家族宗法观念浓厚的体现,宗法制度强调家族血缘关系,姓氏传承是家族延续的重要标志,B正确。材料未体现男尊女卑思想,A错误;郡县制度是地方行政制度,与姓氏传承和家人团圆无关,C错误;专制王权至高无上与题干现象无关,D错误。

2.答案:D

简析:魏晋南北朝时期南方从“火耕水耨”发展到使用铁犁、耙、耖等铁农具进行稻田耕作,说明耕作方式得到改进,D正确。材料强调的是耕作技术的变化,并非自然条件优越,A错误;此时经济重心仍在北方,B错误;“完全普及”说法过于绝对,C错误。

3.答案:A

简析:河南洛阳出土的唐三彩女俑有胡服特征,新疆阿斯塔那古墓群出土的舞蹈俑人有中原女子妆容服饰特点,反映了唐代文化开放包容,不同地区文化相互交流融合,A正确。材料不能体现统治疆域扩大,B错误;仅从俑人的服饰妆容不能说明妇女地位提高,C错误;材料未与世界其他文明对比,不能得出文明领先世界的结论,D错误。

4.答案:A

简析:宋朝“取士不问家世”,大批出身平民家庭的士人进入政坛,这反映出当时社会门第观念淡化,选拔人才不再过于看重家世背景,A正确。材料说的是选官制度,与百姓更换职业、农民人身束缚、居民迁移住所无关,B、C、D错误。

5.答案:C

简析:元朝进士中少数民族与汉族的亲属关系密切,母亲或妻子为汉人的占比较高,这说明元朝民族交融趋势加强,C正确。材料未体现科举考试公平与否,A错误;“完全实现汉化”说法过于绝对,B错误;材料体现的是民族交融,并非民族歧视政策,D错误。

6.答案:C

简析:“事之可否悉取裁于票拟”说明内阁的票拟权重要性增强,反映出内阁政治地位的提升,C正确。内阁并非虚设机构,A错误;内阁始终不是正式的行政机构,B错误;材料未提及内阁导致政治局势动荡,D错误。

7.答案:A

简析:明朝后期商人、工匠等成为小说主人公,这反映了市民阶层的价值取向和生活被关注,因为这些人物是市民阶层的代表,小说内容贴近他们的生活,A正确。明代经济繁荣是这一现象的背景,但不是直接反映的内容,B错误;材料强调的是小说主人公的变化,并非文学艺术水准,C错误;材料未体现对封建礼教的批判,D错误。

8.答案:C

简析:晚清新建多个行省,尤其是在边疆地区,这彰显了加强边疆防务的决心,通过设置行省加强对边疆地区的管理和控制,C正确。行省制度开创于元朝,A错误;新建行省是加强中央对地方的管理,并非中央权力下移,B错误;材料未体现地方督抚崛起,D错误。

9.答案:B

简析:洋务运动引进了西方机器生产技术,创办了近代企业,是中国早期现代化的尝试,B正确。太平天国运动主要是反封建反侵略,对民族资本主义发展和新思想传播没有直接推动作用,A错误;义和团运动使列强认识到“瓜分一事,实为下策”,C错误;辛亥革命结束了中国两千多年君主专制制度,D错误。

10.答案:C

简析:1918年,辛亥革命后袁世凯窃取革命果实,之后军阀混战,社会动荡不安,所以孙中山说“转生出无数强盗之专制”,C正确。此时列强瓜分狂潮已过,A错误;材料未提及帝制复辟,B错误;国民革命开始于1924年,D错误。

11.答案:B

简析:九一八事变后,中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾,社会主要矛盾的转变使得《申报》读者来信内容绝大多数与抗日救亡有关,B正确。抗日民族统一战线是1937年形成的,A错误;九一八事变后国民政府仍推行不抵抗政策,外交政策未调整,C错误;舆论宣传是对社会现象的反映,不是这一变化的主要原因,D错误。

12.答案:C

简析:抗日战争为中国取得完整独立主权奠定基础,对中华民族复兴至关重要,开辟了民族复兴的光明前景,C正确。抗日战争胜利时新民主主义革命任务并未完成,A错误;材料强调的是抗日战争对中国自身复兴的作用,并非强调其在反法西斯战争中的地位,B错误;“彻底改变”中国国际地位说法过于绝对,D错误。

13.答案:D

简析:根据示意图可知是渡江战役,渡江战役解放南京,推翻了国民党在大陆的统治,D正确。刘邓大军挺进大别山揭开战略反攻序幕,A错误;全面进攻发生在解放战争初期,与图示战役无关,B错误;平津战役基本上解放了华北全境,C错误。

14.答案:D

简析:中共七届二中全会上,毛泽东提出“两个务必”,提醒全党在夺取全国胜利后要保持优良作风,D正确。八七会议确定土地革命和武装斗争的总方针,A错误;遵义会议纠正“左”倾错误,确立毛泽东的领导地位,B错误;瓦窑堡会议提出建立抗日民族统一战线的方针,C错误。

15.答案:A

简析:1950年新中国面临经济恢复的任务,中共武汉市委扩大对私营工厂的加工订货和产品收购比重,意在助力本地经济恢复,A正确。材料措施与稳定金融秩序无关,B错误;三大改造开始于1953年,C错误;建立市场经济体制是改革开放后的目标,D错误。

16.答案:C

简析:“中国在‘天上宫阙’长期有人了”反映出我国载人航天技术取得重大成就,实现了在太空长期驻留,C正确。我国第一颗人造卫星发射成功是1970年,A错误;巨型计算机研制成功与“天上宫阙”无关,B错误;西气东输工程与航天无关,D错误。

17.

(1)表现:春秋战国时期,商品交换地域范围广阔,众多地区之间开展了商品交换活动;出现了像栎邑、邯郸等一批繁荣的商业城市,成为商品交换和经济活动的重要中心;还涌现出陶朱公范蠡、子贡、吕不韦等拥有雄厚商业资本的富商大贾,他们在商业活动中发挥重要作用,推动了商业的发展。

(2)变化:农产品商品化程度进一步提高,更多的农产品进入市场流通;商业组织发生转变,由行业性组织转变为行会性组织,如公所的行会性更强;农村集市贸易更加兴盛,集期缩短、市集增多、交易品种扩充,商人更加活跃;市镇商业突飞猛进发展,长途贩运贸易兴起,许多大宗商品通过市镇商人拓展到远方市场。

影响:这些变化使传统自然经济结构逐渐松动,为资本主义萌芽的产生创造了条件;促进了社会阶层的流动,商人地位有所变化,社会观念也随之改变;进一步推动了商品经济的发展和商业的繁荣,丰富了市场和人们的经济生活;还推动了戏曲、小说等市民文学的发展和繁荣,满足了市民阶层的文化需求。

18.

(1)措施:维新派新建新式学堂,培养新式人才;对旧时书院进行改造,将其纳入新式教育体制,合理利用教育资源传播维新思想;鼓励官员捐助和民间集股办学,解决经费不足问题;掀起办报馆、译西文、创学会、建社团的文化革命运动,向社会推广西学,促进教育改革。

(2)特点:抗战时期的教育服务于全民族抗战,所有学校都成为抗日基地和民族觉醒的发动机;旨在塑造民族灵魂,培养民族精神;教育者具有高度的自觉性,积极推动教育与抗战结合;教育内容丰富多彩,如在小学国语课增加抗战故事、音乐课教爱国歌曲,实施效果明显,激发了学生的爱国热情。

19.答案

观点:中国近代史是一部在内外困境中不断突破、曲折发展的历史。

阐述:19世纪中叶起,英国发动鸦片战争,中国签订《南京条约》,开始沦为半殖民地半封建社会;甲午战争后签订《马关条约》,民族危机加剧;八国联军侵华后《辛丑条约》签订,中国完全沦为半殖民地半封建社会,主权不断沦丧。但面对困境,中国人民不断抗争。太平天国运动作为旧式农民战争最高峰,打击了封建统治;辛亥革命推翻帝制,建立中华民国;国民革命虽失败,但积累了经验教训;解放战争推翻反动统治,为新中国成立奠定基础。

结论:中国近代面临着列强侵略和国内复杂的政治局势,但中国人民在困境中不断探索、抗争,推动中国社会在曲折中发展进步。

同课章节目录