2024—2025学年度安徽省宿州市砀山县高一第一学期期末联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度安徽省宿州市砀山县高一第一学期期末联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 200.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 12:49:38 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度安徽省宿州市砀山县高一第一学期期末联考

历史试题

2025.02

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.有学者在评论先秦某一思想家时说:“他认为治乱的根本,应是人克制自私利己的欲望,并主张人类回到原始共产主义的自然状态中去。由于这一理想违背了现实和历史发展规律,使其天然具有一定的消极性。”由此可知,下列主张属于该思想家的是( )

A.天下兼相爱则治,交相恶则乱

B.道之以德,齐之以礼,有耻且格

C.我无为,而民自化;我好静,而民自正

D.明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之

2.秦汉以下,列朝力行郡县,同时帝王仍对皇亲国戚和功臣宿将封侯赐土,但明令王侯们“食土而不临民”。这一做法的主要目的是( )

A.巩固郡县制度B.加强中央集权C.减轻百姓负担D.维持兵农合一

3.司马光在《资治通鉴》称:“自晋氏渡江,三吴最为富庶,贡赋商旅,皆出其地。”江南地区出现这种现象的主要原因是( )

A.人口南迁带来先进生产技术B.政府大力提倡种植经济作物

C.大运河加强了南北方的沟通D.统治者的改革促进经济发展

4.唐朝,中书省设长官“中书令”二人,另设“侍郎”二人,“中书舍人”六人等;门下省设长官“侍中”二人,另设“侍郎”二人,“给事中”四人等。尚书省设长官“尚书令”一人,另设“左仆射”“右仆射”各一人,“左丞”“右丞”各一人等。尚书令一职不常设置,左、右仆射为尚书省的实际长官。由此可知,唐朝( )

A.冗官现象严重B.君臣关系和谐C.行政效率低下D.注重权力制衡

5.《曾国藩文集》中有:“自朱子表章周(敦颐)子、二程子、张子,以为上接孔孟之传。后世君相师儒,笃守其说,莫之或易。”据此可知,曾国藩( )

A.十分重视理学的教育作用B.强调孔孟思想受到官方的推崇

C.认识到理学注重理论研究D.肯定了程朱理学对儒学的传承

6.蒙古汗国灭云南大理国后,元世祖忽必烈“以其地内属本朝,立为藩府,设置如内地”,后设置云南行省进行管辖。由此可知,元朝统治者对边疆的治理( )

A.阻碍多民族国家的统一B.呈现与内地一体化趋势

C.加剧西南地区民族矛盾D.不利于行政效率的提高

7.顾颉刚说道:“元朝以来,海道的交通便没有被冷遇过;到后来更被视为万里往来的要道……后来明成祖又跟着起了一番壮举,竟把南洋一带彻底查访一周。”明成祖这“一番壮举”的主要目的是( )

A.“开辟荆榛逐荷夷”B.“千里西去联月氏”

C.“杀尽倭奴兮”D.“耀兵异域,示中国富强”

8.1764年,中国总人口为20560万,到了1812年增至33300万余人,再至1835年已增至4亿人。人口增长的同时,地方行政机关州县的数量并无太大变化,大约1200~1300个,而且从乾隆后期起,农民起义屡屡爆发。由此可推知( )

A.清廷的统治效能相对下降B.人地矛盾成为社会主要矛盾

C.高产作物得到引进和推广D.清政府重视农业技术的革新

9.1841年初冬,习惯铳炮齐鸣之后短兵相接的清军在广州城外一触即溃,兵勇连英军长什么样都不知道便倒地了,“夷船”几百步外轰开营垒,几无可挡之物。这反映出的实质是( )

A.西方对亚洲地区的殖民侵略B.中英之间军事差距明显

C.农耕文明与工业文明的差距D.清朝统治阶层封闭愚昧

10.洪秀全从基督教教义出发,在《原道救世歌》中提出“开辟真神惟上帝,无分贵贱拜宜度。天父上帝人人共,天下一家自古传”。由此可知,洪秀全的政治主张为( )

A.追求社会的绝对平等B.学习国外对上帝的崇拜

C.重建封建的等级秩序D.倡议发展资本主义制度

11.1900年,清朝东南各省的督抚不理会慈禧太后支持义和团、与各国列强宣战的命令,为避免东南各省与外国列强陷入战争,签署了“东南互保协议”。该协议的签订表明( )

A.清廷内部的矛盾与斗争被揭开B.清政府统治呈现土崩瓦解

C.中外反动势力共同镇压义和团D.民众的反清意识已被激发

12.辛亥革命爆发后,江苏、湖北三十八个县(州)相继宣布光复。在这三十八个县(州)政权中,充当主要行政、军事职务的共五十七人,其中士绅(包括立宪派)二十三人;旧官僚二十一人;革命党人十人;会党首领一人;不详二人。由此可推知,辛亥革命( )

A.具备广泛的社会基础B.使民主共和理念深人人心

C.隐藏着革命失败风险D.属于自上而下的民主革命

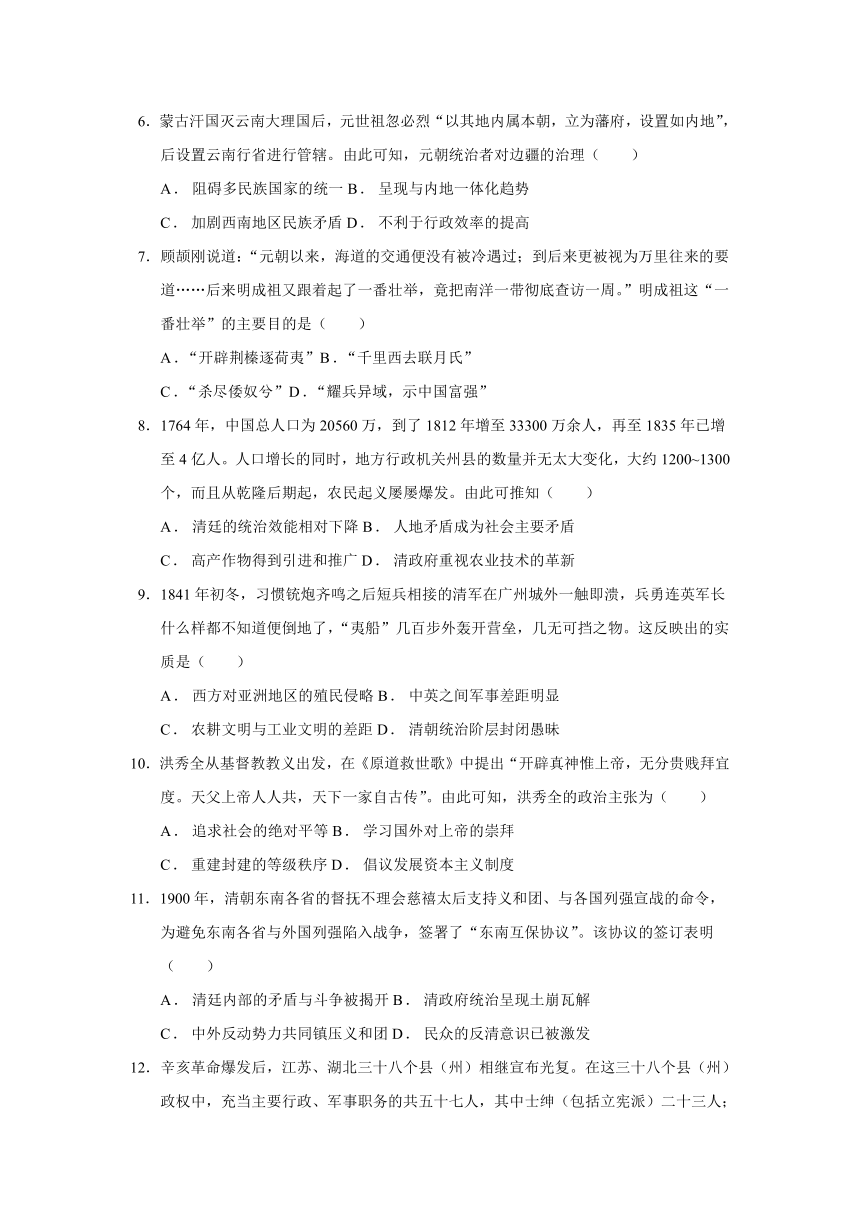

13.下图是1913~1919年中国进口和出口贸易量指数与贸易额指数变化(1913年=100)情况。下列对该变化解读正确的是( )

A.客观上推动了中国经济的发展B.民族资本主义得到长期稳健发展

C.中国经济已摆脱对列强的依赖D.西方列强基本放弃对华商品倾销

14.新文化运动倡导者钱玄同曾说:“‘三纲’像三条麻绳,缠在我们的头上,祖缠父,父缠子,子缠孙,一代代缠下去,缠了两千年。新文化运动起,大呼解放,解放这头上缠的三条麻绳。”由此可以推断出新文化运动( )

A.提倡新文学形式B.倡导破除旧礼教

C.反对旧教育体制D.完全否定传统文化

15.1926年10月以后,湖南、湖北逐渐取代广州成为全国农民运动的中心。其中,湖北在极短时间内筹备县农协22个、乡农协3160个,会员超百万人。与此同时,豫、陕、川、直、赣、浙、苏等省参与农协的会员也逐渐发展到900余万人。这反映出( )

A.革命形势发展影响了农民运动B.农民阶级已成为革命的主力军

C.中国民主革命道路出现了转移D.工农民主统一战线的日益壮大

16.1928年,一则标题为“奉吉黑热昨晨易帜”的消息占满了当时的主流报刊,主要内容为“奉吉黑热二十九日易帜、晨七时青白旗满城飞扬、各机关放假休息庆祝”。此事件对当时的政局造成的直接影响为( )

A.造成“宁汉合流”的政治局面B.促成了国共第一次合作的形成

C.使国民政府完成了“形式”统一D.标志着国民党专制统治的确立

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

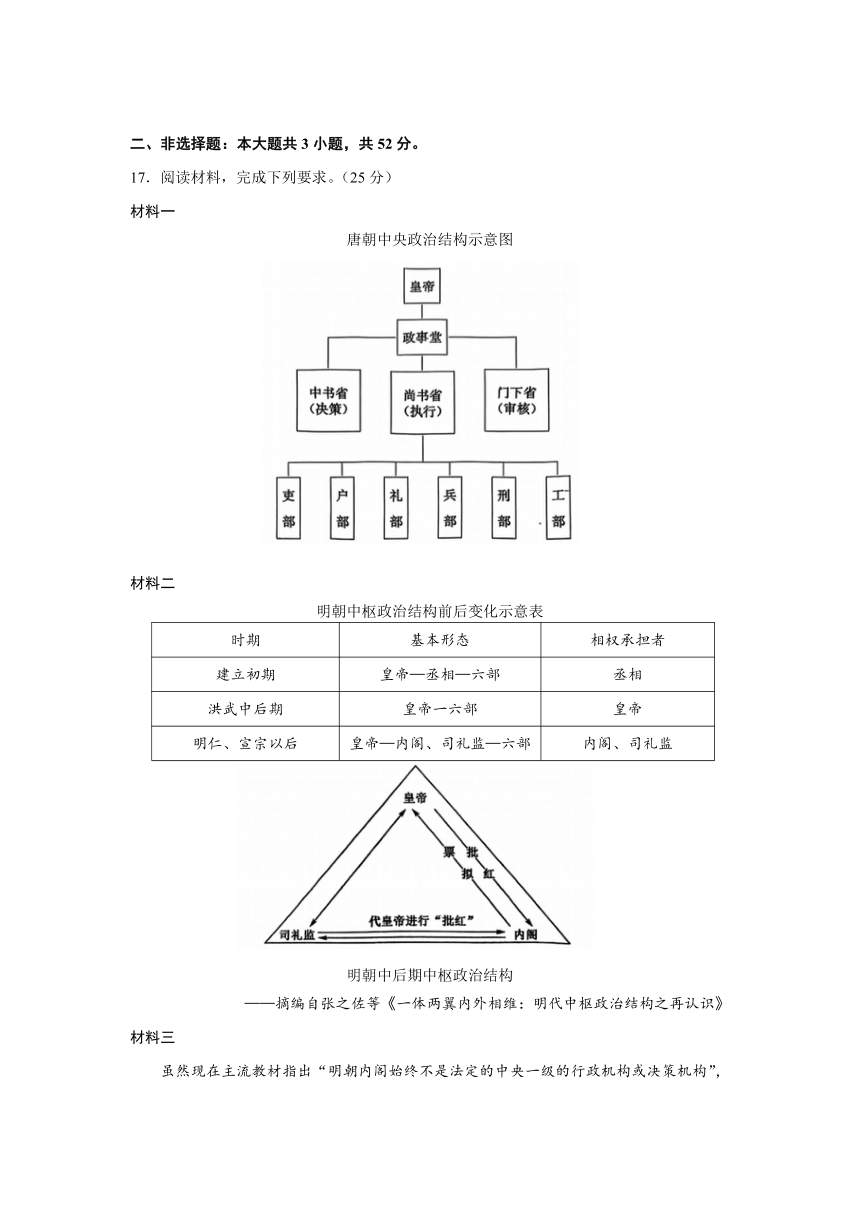

材料一

唐朝中央政治结构示意图

材料二

明朝中枢政治结构前后变化示意表

时期 基本形态 相权承担者

建立初期 皇帝—丞相—六部 丞相

洪武中后期 皇帝一六部 皇帝

明仁、宣宗以后 皇帝—内阁、司礼监—六部 内阁、司礼监

明朝中后期中枢政治结构

——摘编自张之佐等《一体两翼内外相维:明代中枢政治结构之再认识》

材料三

虽然现在主流教材指出“明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构”,但也有部分人认为从现存的各种官修与私修的文献资料来看,教材观点是不符合史实的。如《明史》在叙述官职时把内阁列为六部之前,特别突出其地位;正德《明会典》与万历《明会典》中也有关于内阁的专门的阐释。

——摘编自薛权开《关于明朝内阁是否“法定”地位的争论及思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述唐朝中央政治结构所蕴含的政治智慧。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述明朝中枢政治结构发生变化的原因。(8分)

(3)结合所学知识,根据材料三中的争论指出你的观点并简述理由。(11分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

1903年,清政府开始推行商办铁路政策。浙江、江苏经济水平较高,浙路、苏路公司也历来被人们认为集资情况较好。经过两次集资,苏路、浙路筹集的资金,仍满足不了修筑铁路的需要。粤路公司“绅商意见不洽,总办又未能和衷,以至叠起风潮,时有冲突”,开办六七年来仅造成80多公里。商办的南浔,粤汉粤段、湘段,广东潮汕、新宁,福建漳厦和其他各省商办铁路,省界分明,互不相连。

材料二

1908年,清政府与德国德华银行、英国华中铁路有限公司签订了《天津浦口铁路借款合同》。该合同不再以铁路作抵,且明确规定,此铁路建造工程以及管理一切之权,全归中国国家办理。以后的借款合同纷纷以津浦合同为榜样。1906年起,官办的京汉、沪宁、汴洛等铁路陆续竣工,这些铁路都是较长的路线。官办的关内外铁路自1903年通车至新民屯后,客货营业发达,收入颇丰。1911年5月9日,清政府颁布了铁路国有的上谕。此后,清政府又将川汉铁路筑路权卖给了英、法、德、美四国,同时还霸占了人民集资的修路款。

——以上材料均摘编自孙自俭《晚清的商办铁路及其结局》

(1)根据材料一,概括晚清商办铁路存在的问题。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价清政府的铁路国有政策。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

近代中国,由于外国侵略者步步进逼,亡国惨祸迫在眉睫,在不到一百年的时间里走完了欧洲三百多年的历程。当时先进的中国人站在另一个文化体系上,在对西方文化几乎一无所知的困境下,从无到有,由浅入深,把西方资产阶级的各种政治学说、科学技术、文学艺术,直到马克思主义都介绍到中国来,推动了社会变革运动不断向前发展。

——摘编自杜玲《近代中国的政治救亡与思想启蒙》

根据材料自拟一个论题,并结合所学中国近代史的相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述成文。)

2024—2025学年度安徽省宿州市砀山县高一第一学期期末联考历史试题

答案及简析

1.答案:C

简析:题干中“人克制自私利己的欲望,并主张人类回到原始共产主义的自然状态”符合道家思想特征。A选项“天下兼相爱则治,交相恶则乱”是墨家兼爱思想;B选项“道之以德,齐之以礼,有耻且格”是儒家孔子的主张;C选项“我无为,而民自化;我好静,而民自正”体现道家无为思想,符合题意;D选项“明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之”是儒家荀子礼法并施的思想。

2.答案:B

简析:秦汉以后帝王对皇亲国戚和功臣宿将封侯赐土,但“食土而不临民”,即这些王侯只有经济特权,没有管理百姓的权力,这就避免了地方势力坐大,主要目的是加强中央集权,B正确。巩固郡县制度不是主要目的,A错误;该做法与减轻百姓负担无关,C错误;材料未体现兵农合一,D错误。

3.答案:A

简析:西晋渡江后,三吴地区富庶,主要原因是北方人口南迁,带来先进生产技术和大量劳动力,促进了江南地区的开发,A正确。材料未提及政府提倡种植经济作物,B错误;大运河开通于隋朝,C错误;材料未涉及统治者改革,D错误。

4.答案:D

简析:唐朝三省各设众多官员,且尚书令一职不常设置,以左、右仆射为实际长官,通过官员的设置和职权的划分,实现了权力的制衡,D正确。唐朝三省制的设置是为了提高行政效率和加强皇权,并非冗官现象,A错误;材料未体现君臣关系,B错误;三省分工明确,有利于提高行政效率,C错误。

5.答案:D

简析:曾国藩提到朱子表彰周敦颐、二程子、张子,认为他们上接孔孟之传,后世遵循其说,肯定了程朱理学对儒学的传承,D正确。材料强调的是程朱理学对儒学的传承,而非理学的教育作用,A错误;材料重点是程朱理学,不是孔孟思想受官方推崇,B错误;材料未体现理学注重理论研究,C错误。

6.答案:B

简析:元朝在云南设行省管辖,与内地管理模式相似,呈现与内地一体化趋势,B正确。这一举措有利于多民族国家的统一,A错误;加强管理有利于缓和民族矛盾,C错误;行省制有利于提高行政效率,D错误。

7.答案:D

简析:明成祖的“壮举”是郑和下西洋,其主要目的是“耀兵异域,示中国富强”,宣扬国威,D正确。A选项“开辟荆榛逐荷夷”是郑成功收复台湾;B选项“千里西去联月氏”是张骞出使西域;C选项“杀尽倭奴兮”是戚继光抗击倭寇。

8.答案:A

简析:人口增长而地方行政机关数量变化不大,且农民起义屡屡爆发,说明清廷对地方的管理能力下降,统治效能相对下降,A正确。材料未提及人地矛盾是社会主要矛盾,B错误;高产作物引进和推广不是材料主旨,C错误;材料未体现清政府重视农业技术革新,D错误。

9.答案:C

简析:清军在广州城外溃败,反映出中英军事差距,但实质是农耕文明与工业文明的差距,英国工业革命后生产力和军事技术远超中国,C正确。A选项强调殖民侵略,不是实质;B选项是现象不是实质;D选项清朝统治阶层封闭愚昧是原因之一,但不是实质。

10.答案:A

简析:洪秀全提出“无分贵贱拜宜度”“天下一家自古传”,体现了追求社会绝对平等的政治主张,A正确。学习对上帝的崇拜不是政治主张,B错误;材料反对封建等级秩序,C错误;材料未提及发展资本主义制度,D错误。

11.答案:A

简析:东南各省督抚不理会宣战命令,签署“东南互保协议”,表明清廷内部存在矛盾与斗争,A正确。清政府统治土崩瓦解是武昌起义后,B错误;材料未体现中外反动势力共同镇压义和团,C错误;材料与民众反清意识无关,D错误。

12.答案:C

简析:辛亥革命后江苏、湖北部分县(州)政权中,士绅、旧官僚占比较大,革命党人占比相对较小,这说明革命潜伏着失败的风险,C正确。革命党人占比不高,说明辛亥革命社会基础并不广泛,A错误;材料未体现民主共和理念深入人心,B错误;辛亥革命是自下而上的革命,D错误。

13.答案:A

简析:1913-1919年,一战期间列强暂时放松对中国经济侵略,中国出口贸易量和贸易额指数上升,客观上推动了中国经济发展,A正确。一战后列强卷土重来,民族资本主义发展受挫,并非长期稳健发展,B错误;当时中国经济未摆脱对列强的依赖,C错误;西方列强只是暂时放松对华商品倾销,D错误。

14.答案:B

简析:钱玄同批判“三纲”,新文化运动倡导破除旧礼教,解放人们思想,B正确。材料未涉及新文学形式、旧教育体制,A、C错误;新文化运动并非完全否定传统文化,D错误。

15.答案:A

简析:1926年北伐战争推动了革命形势发展,湖南、湖北成为农民运动中心,其他省份农协也发展壮大,说明革命形势影响农民运动,A正确。农民阶级成为革命主力军在材料中未充分体现,B错误;当时民主革命道路未转移,C错误;材料未提及工农民主统一战线,D错误。

16.答案:C

简析:“奉吉黑热昨晨易帜”指东北易帜,标志着国民政府在形式上完成了统一,C正确。“宁汉合流”在东北易帜之前,A错误;国共第一次合作形成于1924年,B错误;国民党专制统治确立与东北易帜无关,D错误。

17.

(1)政治智慧:唐朝实行三省六部制,三省长官都是宰相,分散了宰相权力,加强了君主专制;中书省决策、门下省审核、尚书省执行,分工明确,相互协调,能集思广益,保障决策的科学性;政事堂作为三省共同议事的场所,集中处理政务,减少了决策的繁琐程序,提高了中枢决策效率。

(2)原因:明朝建立初期,丞相权力较大,朱元璋为防止权臣专政,加强皇权统治,废除丞相制度;废除丞相后,皇帝政务负担过重,为缓解皇帝的工作压力,逐渐形成内阁;内阁的设立一定程度上提高了行政效率;同时,内阁等机构也能在一定程度上弥补皇权统治在某些方面的不足。

(3)观点:明朝内阁始终没有取得法定的地位,只是一个为皇帝提供顾问的内侍机构,而不是一个具有法定地位的行政机构。

理由:内阁成员没有固定人数,阁臣的任用、权力大小、去留都由皇帝决定,没有明确的规定和职责分工;阁臣的票拟需要皇帝批红才能生效,其职权大小完全取决于皇帝旨意,这表明内阁只是辅助皇帝处理政务的机构,不具备法定行政机构的独立性和权力。

18.

(1)问题:晚清商办铁路存在诸多问题,从集资情况看,资金不足,即使经济水平较高的浙江、江苏的铁路公司,经过两次集资仍无法满足筑路需求;管理方面,存在管理混乱的情况,如粤路公司“绅商意见不洽,总办又未能和衷”;筑路进程缓慢,粤路公司开办六七年仅造成80多公里;路线规划上各自为政,省界分明,互不相连,如南浔、粤汉粤段等商办铁路各自独立。

(2)评价:清政府的铁路国有政策具有两面性。积极方面,发展官办铁路具有合理性,能弥补商办铁路资金不足、管理混乱等问题;官办铁路的陆续竣工加快了铁路建设进程;官办铁路客货营业发达,增加了财政收入,一定程度上挽回了部分利权;铁路建设的发展也有利于民族工商业经济的发展。消极方面,清政府的铁路国有政策实施欠妥,收归国有后,将川汉铁路筑路权卖给帝国主义,损害了国家主权;还霸占了人民集资的修路款,侵害了民众利益,引发了保路运动,加速了清王朝统治的覆灭。

19.

示例一

论题:近代中国救亡图存的历程具有渐进性。

阐述:两次鸦片战争后,中国面临列强侵略,部分官僚和士人认识到西方技术的先进,洋务派发起洋务运动,引进西方技术设备,创办近代工业,学习西方“器物”,但甲午战败表明此路不通。甲午战争后,民族危机加深,维新派主张效法日本进行“维新变法”,建立君主立宪制,学习西方“制度”,然而在封建顽固势力的打压下失败。辛亥革命建立中华民国,但民主共和果实被窃取。1915年新文化运动兴起,资产阶级知识分子宣传民主、科学理念,学习西方“思想”,启迪民智。总之,近代中国救亡图存经历了从“器物”到“制度”再到“思想”的渐进过程。

示例二

论题:近代中国的救亡运动与思想启蒙相辅相成,共同推动中华文明的进步。

阐述:甲午战争后,民族危机严重,资产阶级维新派宣传维新思想并发起戊戌变法,虽失败但促进了思想启蒙;同期,资产阶级革命团体宣传革命思想,1911年辛亥革命推翻清王朝,使民主共和观念深入人心。1915年新文化运动兴起,宣传民主与科学,打击封建礼教,为五四运动奠定思想基础,五四运动中马克思主义广泛传播,为新民主主义革命和中共诞生提供理论依据。所以,救亡运动与思想启蒙相互促进,推动了中华文明的发展。

历史试题

2025.02

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.有学者在评论先秦某一思想家时说:“他认为治乱的根本,应是人克制自私利己的欲望,并主张人类回到原始共产主义的自然状态中去。由于这一理想违背了现实和历史发展规律,使其天然具有一定的消极性。”由此可知,下列主张属于该思想家的是( )

A.天下兼相爱则治,交相恶则乱

B.道之以德,齐之以礼,有耻且格

C.我无为,而民自化;我好静,而民自正

D.明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之

2.秦汉以下,列朝力行郡县,同时帝王仍对皇亲国戚和功臣宿将封侯赐土,但明令王侯们“食土而不临民”。这一做法的主要目的是( )

A.巩固郡县制度B.加强中央集权C.减轻百姓负担D.维持兵农合一

3.司马光在《资治通鉴》称:“自晋氏渡江,三吴最为富庶,贡赋商旅,皆出其地。”江南地区出现这种现象的主要原因是( )

A.人口南迁带来先进生产技术B.政府大力提倡种植经济作物

C.大运河加强了南北方的沟通D.统治者的改革促进经济发展

4.唐朝,中书省设长官“中书令”二人,另设“侍郎”二人,“中书舍人”六人等;门下省设长官“侍中”二人,另设“侍郎”二人,“给事中”四人等。尚书省设长官“尚书令”一人,另设“左仆射”“右仆射”各一人,“左丞”“右丞”各一人等。尚书令一职不常设置,左、右仆射为尚书省的实际长官。由此可知,唐朝( )

A.冗官现象严重B.君臣关系和谐C.行政效率低下D.注重权力制衡

5.《曾国藩文集》中有:“自朱子表章周(敦颐)子、二程子、张子,以为上接孔孟之传。后世君相师儒,笃守其说,莫之或易。”据此可知,曾国藩( )

A.十分重视理学的教育作用B.强调孔孟思想受到官方的推崇

C.认识到理学注重理论研究D.肯定了程朱理学对儒学的传承

6.蒙古汗国灭云南大理国后,元世祖忽必烈“以其地内属本朝,立为藩府,设置如内地”,后设置云南行省进行管辖。由此可知,元朝统治者对边疆的治理( )

A.阻碍多民族国家的统一B.呈现与内地一体化趋势

C.加剧西南地区民族矛盾D.不利于行政效率的提高

7.顾颉刚说道:“元朝以来,海道的交通便没有被冷遇过;到后来更被视为万里往来的要道……后来明成祖又跟着起了一番壮举,竟把南洋一带彻底查访一周。”明成祖这“一番壮举”的主要目的是( )

A.“开辟荆榛逐荷夷”B.“千里西去联月氏”

C.“杀尽倭奴兮”D.“耀兵异域,示中国富强”

8.1764年,中国总人口为20560万,到了1812年增至33300万余人,再至1835年已增至4亿人。人口增长的同时,地方行政机关州县的数量并无太大变化,大约1200~1300个,而且从乾隆后期起,农民起义屡屡爆发。由此可推知( )

A.清廷的统治效能相对下降B.人地矛盾成为社会主要矛盾

C.高产作物得到引进和推广D.清政府重视农业技术的革新

9.1841年初冬,习惯铳炮齐鸣之后短兵相接的清军在广州城外一触即溃,兵勇连英军长什么样都不知道便倒地了,“夷船”几百步外轰开营垒,几无可挡之物。这反映出的实质是( )

A.西方对亚洲地区的殖民侵略B.中英之间军事差距明显

C.农耕文明与工业文明的差距D.清朝统治阶层封闭愚昧

10.洪秀全从基督教教义出发,在《原道救世歌》中提出“开辟真神惟上帝,无分贵贱拜宜度。天父上帝人人共,天下一家自古传”。由此可知,洪秀全的政治主张为( )

A.追求社会的绝对平等B.学习国外对上帝的崇拜

C.重建封建的等级秩序D.倡议发展资本主义制度

11.1900年,清朝东南各省的督抚不理会慈禧太后支持义和团、与各国列强宣战的命令,为避免东南各省与外国列强陷入战争,签署了“东南互保协议”。该协议的签订表明( )

A.清廷内部的矛盾与斗争被揭开B.清政府统治呈现土崩瓦解

C.中外反动势力共同镇压义和团D.民众的反清意识已被激发

12.辛亥革命爆发后,江苏、湖北三十八个县(州)相继宣布光复。在这三十八个县(州)政权中,充当主要行政、军事职务的共五十七人,其中士绅(包括立宪派)二十三人;旧官僚二十一人;革命党人十人;会党首领一人;不详二人。由此可推知,辛亥革命( )

A.具备广泛的社会基础B.使民主共和理念深人人心

C.隐藏着革命失败风险D.属于自上而下的民主革命

13.下图是1913~1919年中国进口和出口贸易量指数与贸易额指数变化(1913年=100)情况。下列对该变化解读正确的是( )

A.客观上推动了中国经济的发展B.民族资本主义得到长期稳健发展

C.中国经济已摆脱对列强的依赖D.西方列强基本放弃对华商品倾销

14.新文化运动倡导者钱玄同曾说:“‘三纲’像三条麻绳,缠在我们的头上,祖缠父,父缠子,子缠孙,一代代缠下去,缠了两千年。新文化运动起,大呼解放,解放这头上缠的三条麻绳。”由此可以推断出新文化运动( )

A.提倡新文学形式B.倡导破除旧礼教

C.反对旧教育体制D.完全否定传统文化

15.1926年10月以后,湖南、湖北逐渐取代广州成为全国农民运动的中心。其中,湖北在极短时间内筹备县农协22个、乡农协3160个,会员超百万人。与此同时,豫、陕、川、直、赣、浙、苏等省参与农协的会员也逐渐发展到900余万人。这反映出( )

A.革命形势发展影响了农民运动B.农民阶级已成为革命的主力军

C.中国民主革命道路出现了转移D.工农民主统一战线的日益壮大

16.1928年,一则标题为“奉吉黑热昨晨易帜”的消息占满了当时的主流报刊,主要内容为“奉吉黑热二十九日易帜、晨七时青白旗满城飞扬、各机关放假休息庆祝”。此事件对当时的政局造成的直接影响为( )

A.造成“宁汉合流”的政治局面B.促成了国共第一次合作的形成

C.使国民政府完成了“形式”统一D.标志着国民党专制统治的确立

二、非选择题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一

唐朝中央政治结构示意图

材料二

明朝中枢政治结构前后变化示意表

时期 基本形态 相权承担者

建立初期 皇帝—丞相—六部 丞相

洪武中后期 皇帝一六部 皇帝

明仁、宣宗以后 皇帝—内阁、司礼监—六部 内阁、司礼监

明朝中后期中枢政治结构

——摘编自张之佐等《一体两翼内外相维:明代中枢政治结构之再认识》

材料三

虽然现在主流教材指出“明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构”,但也有部分人认为从现存的各种官修与私修的文献资料来看,教材观点是不符合史实的。如《明史》在叙述官职时把内阁列为六部之前,特别突出其地位;正德《明会典》与万历《明会典》中也有关于内阁的专门的阐释。

——摘编自薛权开《关于明朝内阁是否“法定”地位的争论及思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述唐朝中央政治结构所蕴含的政治智慧。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述明朝中枢政治结构发生变化的原因。(8分)

(3)结合所学知识,根据材料三中的争论指出你的观点并简述理由。(11分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

1903年,清政府开始推行商办铁路政策。浙江、江苏经济水平较高,浙路、苏路公司也历来被人们认为集资情况较好。经过两次集资,苏路、浙路筹集的资金,仍满足不了修筑铁路的需要。粤路公司“绅商意见不洽,总办又未能和衷,以至叠起风潮,时有冲突”,开办六七年来仅造成80多公里。商办的南浔,粤汉粤段、湘段,广东潮汕、新宁,福建漳厦和其他各省商办铁路,省界分明,互不相连。

材料二

1908年,清政府与德国德华银行、英国华中铁路有限公司签订了《天津浦口铁路借款合同》。该合同不再以铁路作抵,且明确规定,此铁路建造工程以及管理一切之权,全归中国国家办理。以后的借款合同纷纷以津浦合同为榜样。1906年起,官办的京汉、沪宁、汴洛等铁路陆续竣工,这些铁路都是较长的路线。官办的关内外铁路自1903年通车至新民屯后,客货营业发达,收入颇丰。1911年5月9日,清政府颁布了铁路国有的上谕。此后,清政府又将川汉铁路筑路权卖给了英、法、德、美四国,同时还霸占了人民集资的修路款。

——以上材料均摘编自孙自俭《晚清的商办铁路及其结局》

(1)根据材料一,概括晚清商办铁路存在的问题。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价清政府的铁路国有政策。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

近代中国,由于外国侵略者步步进逼,亡国惨祸迫在眉睫,在不到一百年的时间里走完了欧洲三百多年的历程。当时先进的中国人站在另一个文化体系上,在对西方文化几乎一无所知的困境下,从无到有,由浅入深,把西方资产阶级的各种政治学说、科学技术、文学艺术,直到马克思主义都介绍到中国来,推动了社会变革运动不断向前发展。

——摘编自杜玲《近代中国的政治救亡与思想启蒙》

根据材料自拟一个论题,并结合所学中国近代史的相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述成文。)

2024—2025学年度安徽省宿州市砀山县高一第一学期期末联考历史试题

答案及简析

1.答案:C

简析:题干中“人克制自私利己的欲望,并主张人类回到原始共产主义的自然状态”符合道家思想特征。A选项“天下兼相爱则治,交相恶则乱”是墨家兼爱思想;B选项“道之以德,齐之以礼,有耻且格”是儒家孔子的主张;C选项“我无为,而民自化;我好静,而民自正”体现道家无为思想,符合题意;D选项“明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之”是儒家荀子礼法并施的思想。

2.答案:B

简析:秦汉以后帝王对皇亲国戚和功臣宿将封侯赐土,但“食土而不临民”,即这些王侯只有经济特权,没有管理百姓的权力,这就避免了地方势力坐大,主要目的是加强中央集权,B正确。巩固郡县制度不是主要目的,A错误;该做法与减轻百姓负担无关,C错误;材料未体现兵农合一,D错误。

3.答案:A

简析:西晋渡江后,三吴地区富庶,主要原因是北方人口南迁,带来先进生产技术和大量劳动力,促进了江南地区的开发,A正确。材料未提及政府提倡种植经济作物,B错误;大运河开通于隋朝,C错误;材料未涉及统治者改革,D错误。

4.答案:D

简析:唐朝三省各设众多官员,且尚书令一职不常设置,以左、右仆射为实际长官,通过官员的设置和职权的划分,实现了权力的制衡,D正确。唐朝三省制的设置是为了提高行政效率和加强皇权,并非冗官现象,A错误;材料未体现君臣关系,B错误;三省分工明确,有利于提高行政效率,C错误。

5.答案:D

简析:曾国藩提到朱子表彰周敦颐、二程子、张子,认为他们上接孔孟之传,后世遵循其说,肯定了程朱理学对儒学的传承,D正确。材料强调的是程朱理学对儒学的传承,而非理学的教育作用,A错误;材料重点是程朱理学,不是孔孟思想受官方推崇,B错误;材料未体现理学注重理论研究,C错误。

6.答案:B

简析:元朝在云南设行省管辖,与内地管理模式相似,呈现与内地一体化趋势,B正确。这一举措有利于多民族国家的统一,A错误;加强管理有利于缓和民族矛盾,C错误;行省制有利于提高行政效率,D错误。

7.答案:D

简析:明成祖的“壮举”是郑和下西洋,其主要目的是“耀兵异域,示中国富强”,宣扬国威,D正确。A选项“开辟荆榛逐荷夷”是郑成功收复台湾;B选项“千里西去联月氏”是张骞出使西域;C选项“杀尽倭奴兮”是戚继光抗击倭寇。

8.答案:A

简析:人口增长而地方行政机关数量变化不大,且农民起义屡屡爆发,说明清廷对地方的管理能力下降,统治效能相对下降,A正确。材料未提及人地矛盾是社会主要矛盾,B错误;高产作物引进和推广不是材料主旨,C错误;材料未体现清政府重视农业技术革新,D错误。

9.答案:C

简析:清军在广州城外溃败,反映出中英军事差距,但实质是农耕文明与工业文明的差距,英国工业革命后生产力和军事技术远超中国,C正确。A选项强调殖民侵略,不是实质;B选项是现象不是实质;D选项清朝统治阶层封闭愚昧是原因之一,但不是实质。

10.答案:A

简析:洪秀全提出“无分贵贱拜宜度”“天下一家自古传”,体现了追求社会绝对平等的政治主张,A正确。学习对上帝的崇拜不是政治主张,B错误;材料反对封建等级秩序,C错误;材料未提及发展资本主义制度,D错误。

11.答案:A

简析:东南各省督抚不理会宣战命令,签署“东南互保协议”,表明清廷内部存在矛盾与斗争,A正确。清政府统治土崩瓦解是武昌起义后,B错误;材料未体现中外反动势力共同镇压义和团,C错误;材料与民众反清意识无关,D错误。

12.答案:C

简析:辛亥革命后江苏、湖北部分县(州)政权中,士绅、旧官僚占比较大,革命党人占比相对较小,这说明革命潜伏着失败的风险,C正确。革命党人占比不高,说明辛亥革命社会基础并不广泛,A错误;材料未体现民主共和理念深入人心,B错误;辛亥革命是自下而上的革命,D错误。

13.答案:A

简析:1913-1919年,一战期间列强暂时放松对中国经济侵略,中国出口贸易量和贸易额指数上升,客观上推动了中国经济发展,A正确。一战后列强卷土重来,民族资本主义发展受挫,并非长期稳健发展,B错误;当时中国经济未摆脱对列强的依赖,C错误;西方列强只是暂时放松对华商品倾销,D错误。

14.答案:B

简析:钱玄同批判“三纲”,新文化运动倡导破除旧礼教,解放人们思想,B正确。材料未涉及新文学形式、旧教育体制,A、C错误;新文化运动并非完全否定传统文化,D错误。

15.答案:A

简析:1926年北伐战争推动了革命形势发展,湖南、湖北成为农民运动中心,其他省份农协也发展壮大,说明革命形势影响农民运动,A正确。农民阶级成为革命主力军在材料中未充分体现,B错误;当时民主革命道路未转移,C错误;材料未提及工农民主统一战线,D错误。

16.答案:C

简析:“奉吉黑热昨晨易帜”指东北易帜,标志着国民政府在形式上完成了统一,C正确。“宁汉合流”在东北易帜之前,A错误;国共第一次合作形成于1924年,B错误;国民党专制统治确立与东北易帜无关,D错误。

17.

(1)政治智慧:唐朝实行三省六部制,三省长官都是宰相,分散了宰相权力,加强了君主专制;中书省决策、门下省审核、尚书省执行,分工明确,相互协调,能集思广益,保障决策的科学性;政事堂作为三省共同议事的场所,集中处理政务,减少了决策的繁琐程序,提高了中枢决策效率。

(2)原因:明朝建立初期,丞相权力较大,朱元璋为防止权臣专政,加强皇权统治,废除丞相制度;废除丞相后,皇帝政务负担过重,为缓解皇帝的工作压力,逐渐形成内阁;内阁的设立一定程度上提高了行政效率;同时,内阁等机构也能在一定程度上弥补皇权统治在某些方面的不足。

(3)观点:明朝内阁始终没有取得法定的地位,只是一个为皇帝提供顾问的内侍机构,而不是一个具有法定地位的行政机构。

理由:内阁成员没有固定人数,阁臣的任用、权力大小、去留都由皇帝决定,没有明确的规定和职责分工;阁臣的票拟需要皇帝批红才能生效,其职权大小完全取决于皇帝旨意,这表明内阁只是辅助皇帝处理政务的机构,不具备法定行政机构的独立性和权力。

18.

(1)问题:晚清商办铁路存在诸多问题,从集资情况看,资金不足,即使经济水平较高的浙江、江苏的铁路公司,经过两次集资仍无法满足筑路需求;管理方面,存在管理混乱的情况,如粤路公司“绅商意见不洽,总办又未能和衷”;筑路进程缓慢,粤路公司开办六七年仅造成80多公里;路线规划上各自为政,省界分明,互不相连,如南浔、粤汉粤段等商办铁路各自独立。

(2)评价:清政府的铁路国有政策具有两面性。积极方面,发展官办铁路具有合理性,能弥补商办铁路资金不足、管理混乱等问题;官办铁路的陆续竣工加快了铁路建设进程;官办铁路客货营业发达,增加了财政收入,一定程度上挽回了部分利权;铁路建设的发展也有利于民族工商业经济的发展。消极方面,清政府的铁路国有政策实施欠妥,收归国有后,将川汉铁路筑路权卖给帝国主义,损害了国家主权;还霸占了人民集资的修路款,侵害了民众利益,引发了保路运动,加速了清王朝统治的覆灭。

19.

示例一

论题:近代中国救亡图存的历程具有渐进性。

阐述:两次鸦片战争后,中国面临列强侵略,部分官僚和士人认识到西方技术的先进,洋务派发起洋务运动,引进西方技术设备,创办近代工业,学习西方“器物”,但甲午战败表明此路不通。甲午战争后,民族危机加深,维新派主张效法日本进行“维新变法”,建立君主立宪制,学习西方“制度”,然而在封建顽固势力的打压下失败。辛亥革命建立中华民国,但民主共和果实被窃取。1915年新文化运动兴起,资产阶级知识分子宣传民主、科学理念,学习西方“思想”,启迪民智。总之,近代中国救亡图存经历了从“器物”到“制度”再到“思想”的渐进过程。

示例二

论题:近代中国的救亡运动与思想启蒙相辅相成,共同推动中华文明的进步。

阐述:甲午战争后,民族危机严重,资产阶级维新派宣传维新思想并发起戊戌变法,虽失败但促进了思想启蒙;同期,资产阶级革命团体宣传革命思想,1911年辛亥革命推翻清王朝,使民主共和观念深入人心。1915年新文化运动兴起,宣传民主与科学,打击封建礼教,为五四运动奠定思想基础,五四运动中马克思主义广泛传播,为新民主主义革命和中共诞生提供理论依据。所以,救亡运动与思想启蒙相互促进,推动了中华文明的发展。

同课章节目录