2024—2025学年度安徽省省十联考(合肥市第一中学)高一第一学期期末测试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度安徽省省十联考(合肥市第一中学)高一第一学期期末测试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 13:51:09 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025学年度高一年级上学期期末测试

历史试题

(考试时间:75分钟满分:100分)

注意事项:

1.答题前,务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自己的姓名、准考证号和座位号后两位。

2.答题时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

3.答题时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写,要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。

4.考试结束,务必将答题卡和答题卷一并上交。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

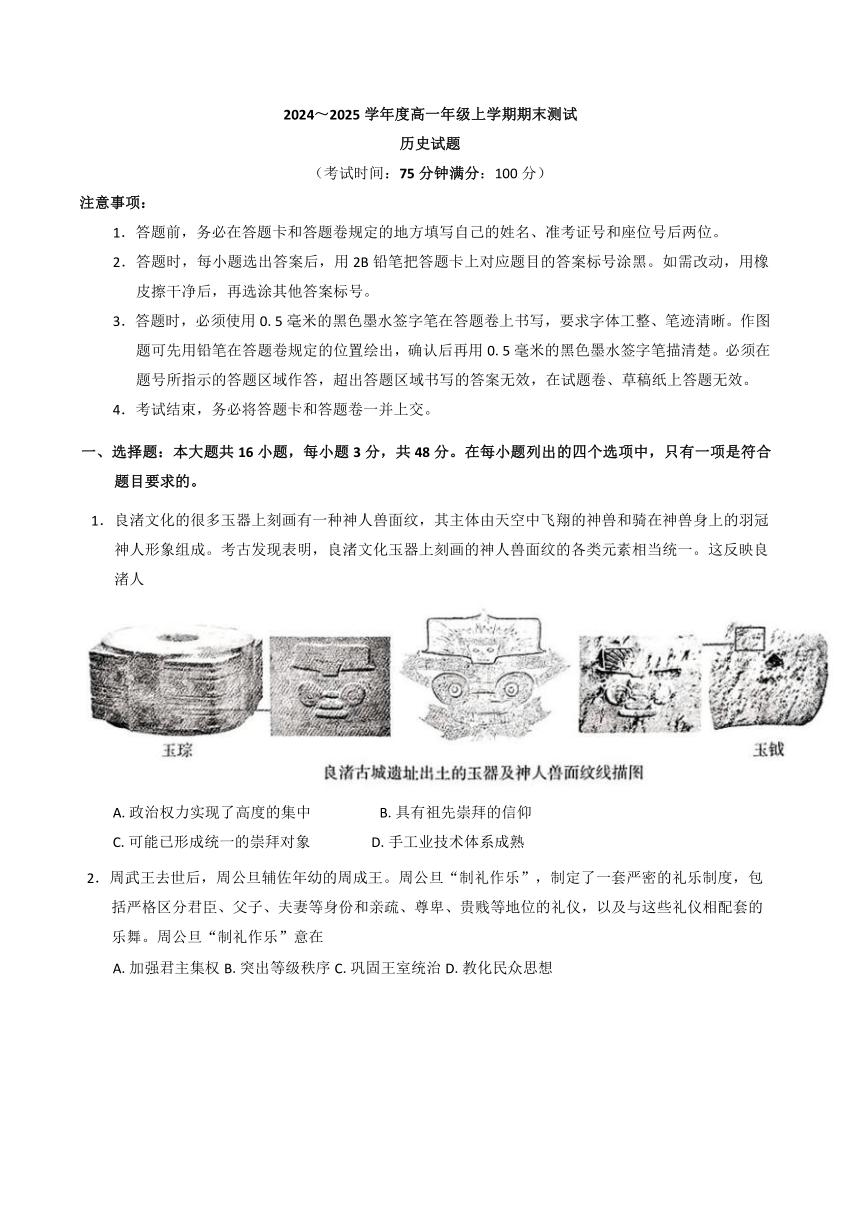

1.良渚文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹,其主体由天空中飞翔的神兽和骑在神兽身上的羽冠神人形象组成。考古发现表明,良渚文化玉器上刻画的神人兽面纹的各类元素相当统一。这反映良渚人

A.政治权力实现了高度的集中 B.具有祖先崇拜的信仰

C.可能已形成统一的崇拜对象 D.手工业技术体系成熟

2.周武王去世后,周公旦辅佐年幼的周成王。周公旦“制礼作乐”,制定了一套严密的礼乐制度,包括严格区分君臣、父子、夫妻等身份和亲疏、尊卑、贵贱等地位的礼仪,以及与这些礼仪相配套的乐舞。周公旦“制礼作乐”意在

A.加强君主集权B.突出等级秩序C.巩固王室统治D.教化民众思想

3.2024年4月,“考古中国”重大项目发布了武王墩墓的阶段性发掘成果。武王墩墓位于楚国都城寿春城(今安徽省淮南市寿县)遗址东约15公里处。据考证,墓中出土文物的形制、纹饰等具有战国晚期楚文化的典型特征。这一考古发现有助于

A.印证楚王问鼎中原的记载 B.研究楚国战国晚期的历史

C.还原楚汉之争的来龙去脉 D.了解江南地区的加速开发

4.汉武帝时在河西走廊设置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,合称“河西四郡”,成为中原前往西域的要道。汉宣帝时设西域都护府,作为管理西域的军政机构。这表明当时

A.匈奴袭扰已得到彻底解决 B.西域与中原政治经济联系不断增强

C.统一多民族国家巩固加强 D.西汉对西南少数民族管理更加有效

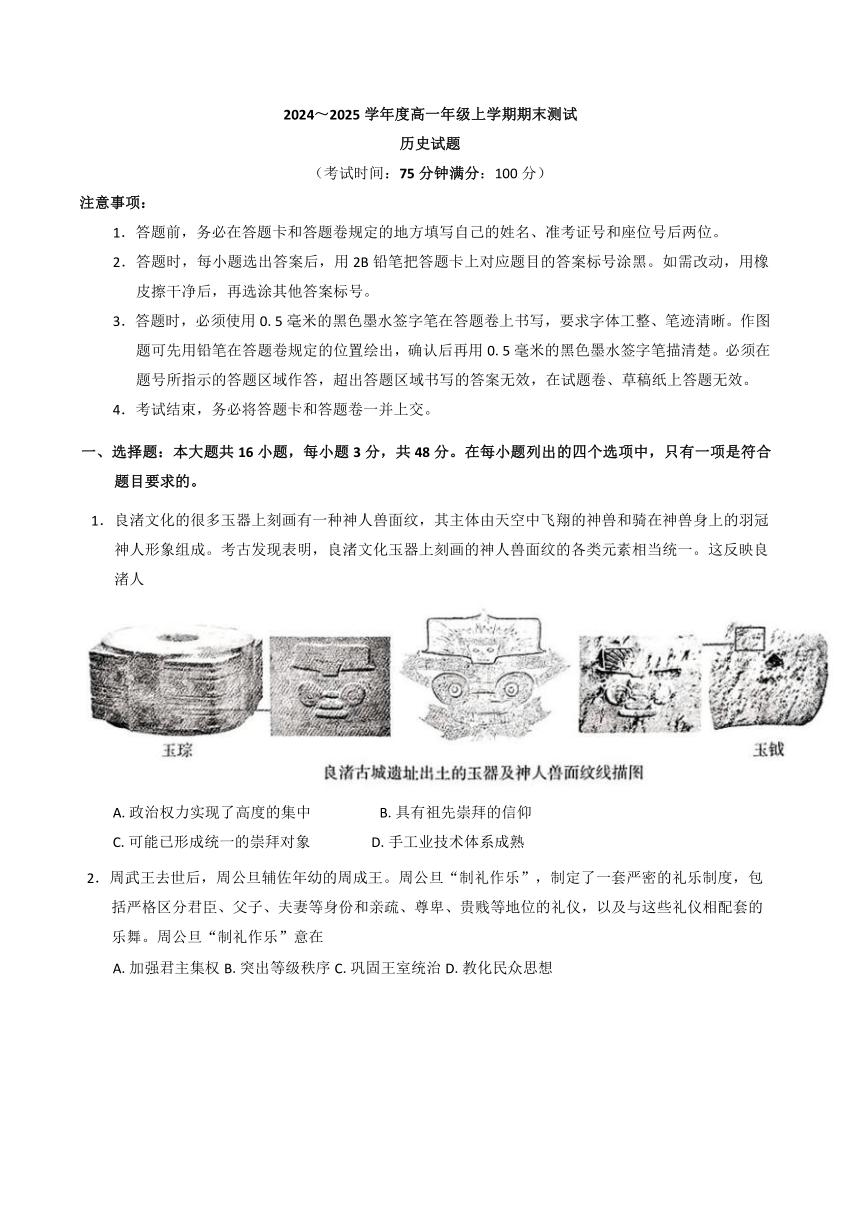

5.历史地图是我们学习中重要的抓手,蕴含着丰富的时空观念,下图中①处应填入

南北对峙形势图(572年)

A.陈 B.梁 C.刘宋 D.后周

6.唐代宰相陆贽在谈及一项赋税制度时提到:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”他意在强调

A.吏治弊端制约改革成效 B.赋税改革减轻人身控制

C.制度改革存在设计缺陷 D.地方权力过重威胁中央

7.北宋学者沈括通过研读唐诗注意到,唐朝人写过不少“富贵诗”,描写当时的“奉养器服之盛”,即奢华生活。在沈括看来,这些描写“乃贫眼所惊耳······此所谓“不曾近富儿家'”,意思就是没见过世面,不值一提。沈括的话反映出

A.北宋经济发展水平的提高 B.社会成员身份趋于平等

C.国家对社会控制相对松弛 D.当时门第观念日益淡化

8.顺治时期,清廷厉行“海禁”,来华的外国商船只准驶泊澳门一地。康熙统一台湾后,曾开放海禁,指定四处对外通商口岸。乾隆年间又下令封闭其它口岸,仅保留广州一处,并由政府特许的“十三行”商人代为管理对外贸易事务。贸易必须遵循诸多条规和章程,处于政府严格控制之下。这反映了

A.清朝仍遵循天朝上国的传统 B.时局变迁影响国家政策调整

C.清朝统治者海防意识的增强 D.清朝海防严峻形势得到缓解

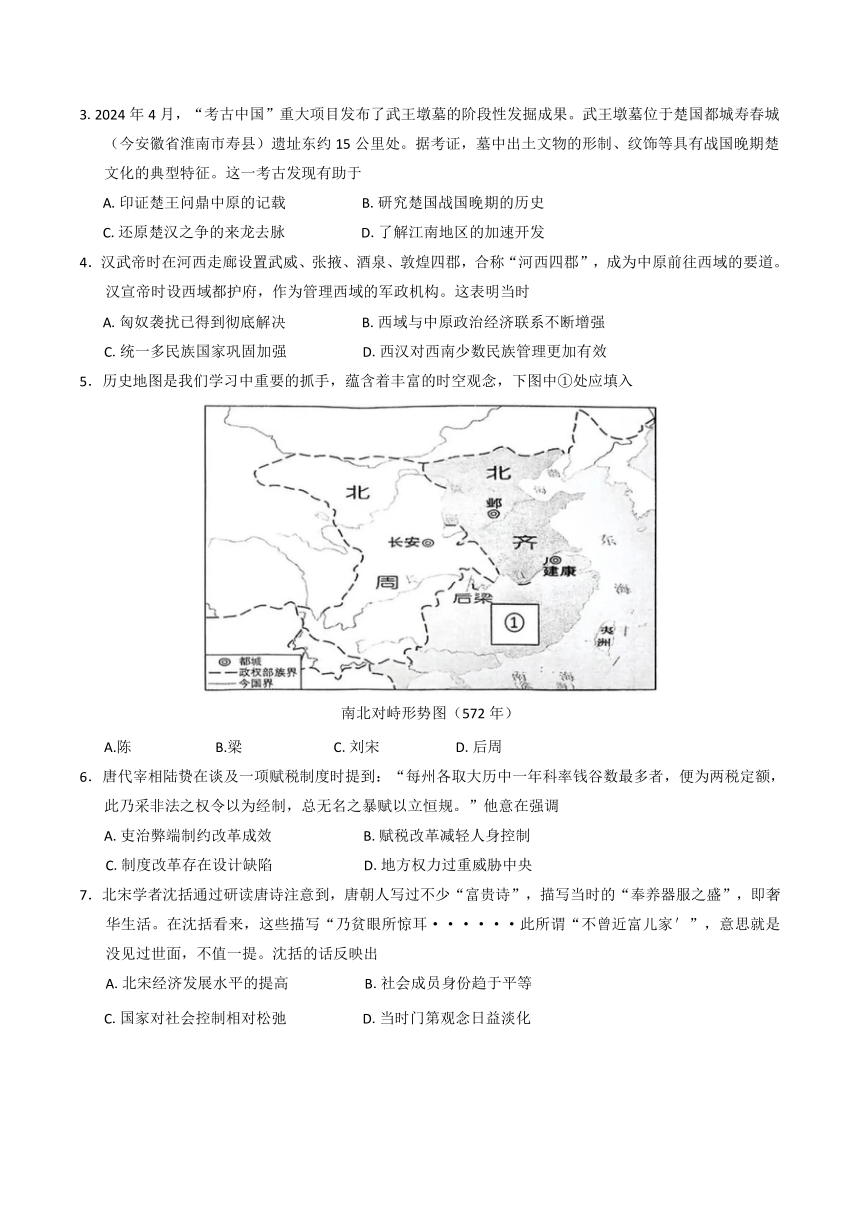

9.下图为1842-1856年中英双方正当贸易总值变化情况图。据此可以推断出,当时

A.中国经济发展水平远超英国 B.英国急需进一步打开中国市场

C.协定关税未对外贸产生影响 D.中国民族资本主义工业的抵制

10.北京天安门广场人民英雄纪念碑上有一组金田起义的浮雕,以金田起义为开端的运动,是近代中国规模最大的一次农民起义。该运动

A.突破了传统封建秩序的束缚 B.缘于当时列强瓜分狂潮的刺激

C.具有强烈的反帝爱国的倾向 D.引起了政治和权力结构的变化

11.郑观应在《盛世危言》中说“育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心......此其体也;轮船火炮、洋枪水雷、铁路电线,此其用也。中国遗其体而求其用......就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤?”这体现了郑观应

A.固守中体西用理念 B.提倡变革政治制度

C.宣扬实业救国思想 D.主张实行民主共和

12.1895年4月23日,俄、德、法政府向日本政府发出以下通知:“今日本国割占辽东,既有危害中国之首都(北京)之虞,也让朝鲜国之独立有名无实,有碍维持远东之和平,故今劝谕贵国确认放弃占领辽东半岛。”。这一通知实质是为了

A.维护国际公平与正义 B.争夺在华更多的权益

C.维护清政府主权完整 D.加强三国政府的合作

13.义和团运动兴起后,英国担心波及其势力范围长江流域,遂策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作。清政府向各国宣战后,南方更多督抚加入进来,和各参战国商定协议,寻求“自保”。这表明

A.清政府已失去对南方省份的控制 B.地方政府与列强相互勾结

C.中央权威的式微与地方势力扩张 D.列强获得长江流域控制权

14.1901年初,遭受重挫的清政府也试图通过“新政”进行“自救”,在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列广泛深入的改革,这一改革

A.客观上推动了民主革命发展 B.挽救了清政府的统治危机

C.缓和了日益严峻的民族危机 D.有利于洋务运动继续发展

15.1918年,孙中山愤而辞去大元帅之职,发表通电,痛心的表示:“顾吾国之大患,莫大于武人之争雄,南与北如一丘之貉。”该通电表明孙中山

A.找到了维护民主制度的正确路径 B.意识到人民群众的巨大力量

C.发现军阀割据对民主进程的危害 D.决心与中国共产党通力合作

16.1923年6月,中共三大在会议议决案中指出:“工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党---一个大群众的党,以应目前革命之需要”,中共三大的决议是为了

A.探索独立领导革命道路 B.促成国共实现国民革命的合作

C.建立抗日民族统一战线 D.实现共产主义社会的理想目标

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

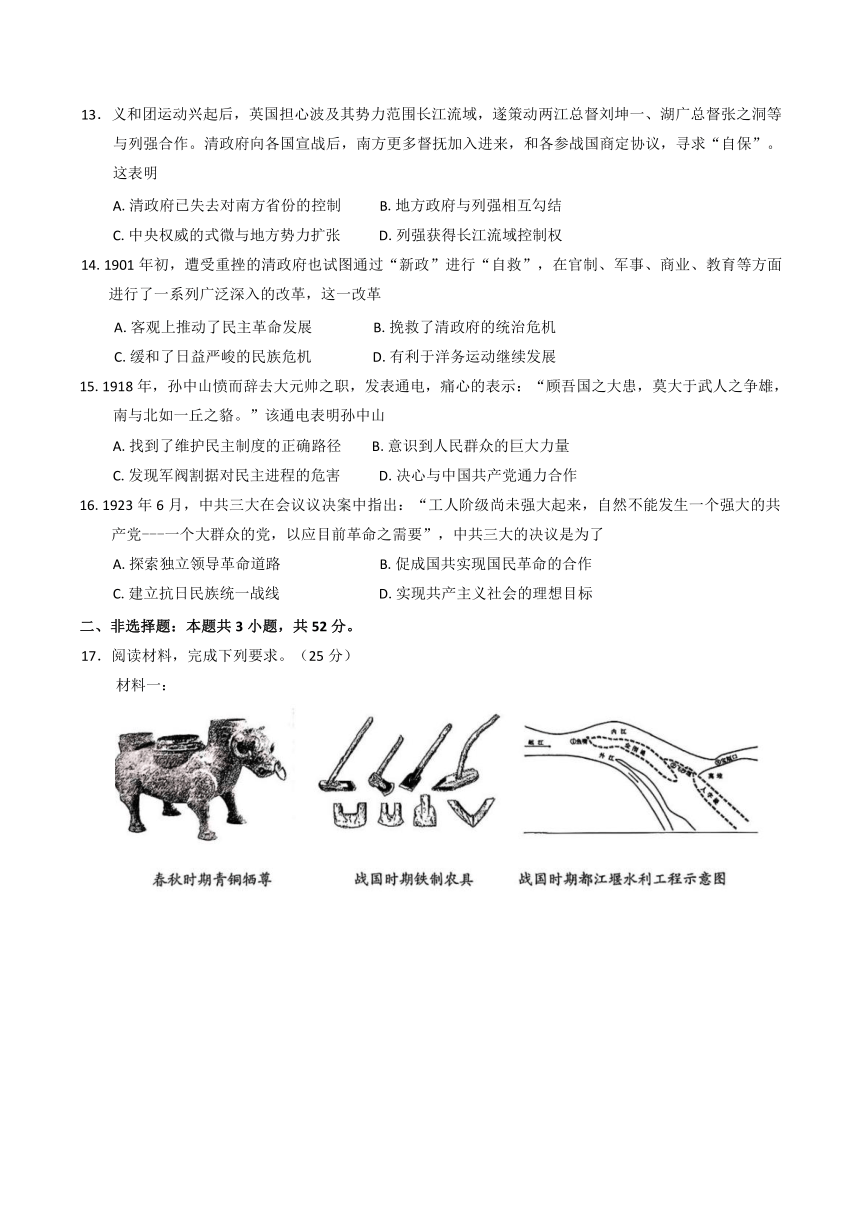

材料一:

材料二:

材料三:

清朝前期玉米、甘薯推广种植图

(1)根据材料一并结合所学知识,概括当时我国农业领域出现的新现象及其意义。(6分)

(2)根据材料二,填写横线处的内容,参照前三节格式,结合所学知识补充第四节目录。(7分)

(3)依据材料三,归纳清朝前期玉米、甘薯推广种植的特点,结合所学知识分析玉米、甘薯推广种植带来的影响。(12分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料某历史学习小组在研究中国近代史时,搜集整理了下面几幅图片

(1)分别指出四幅图片反映的重大历史事件,并任选两幅图片说明两者之间的关系(8分)(要求:图片序号要与历史事件一一对应,顺序错误不给分。)

(2)根据以上图片,确定该小组的研究主题,并再补充一组符合本主题的重大历史事件(7分)

19.阅读材料,完成下列要求(12分)

材料吾国之社会,其隆盛耶?抑将亡耶?······予所欲涕泣陈词者,惟属望于新鲜活泼之青年,有以自觉而奋斗耳!······青年乎!其有以此自认者乎?······谨陈六义······一、自主的而非奴隶的······二、进步的而非保守的······三、进取的而非退隐的······四、世界的而非锁国的······五、实利的而非虚文的······六、科学的而非想像的。

-陈独秀《敬告青年》(1915年9月)

依据材料,指出陈独秀期望的“新青年”“新”在何处。结合所学知识,说明陈独秀的主张所反映的时代精神及其影响。

2024—2025学年度安徽省省十联考(合肥市第一中学)高一第一学期期末测试历史试题

答案及简析

1.答案:C

简析:良渚文化玉器上神人兽面纹各类元素相当统一,这意味着良渚人可能已形成统一的崇拜对象,C正确。良渚文化时期尚未实现政治权力的高度集中,A错误;材料未体现祖先崇拜,B错误;当时手工业技术有发展,但“体系成熟”表述错误,D错误。

2.答案:C

简析:周公“制礼作乐”,制定严格的礼仪和乐舞制度,其根本目的是巩固王室统治,维护西周的统治秩序,C正确。早期国家尚未形成权力高度集中,A错误;突出等级秩序是礼乐制度的直接作用,并非主观目的,B错误;教化民众思想并非主要意图,D错误。

3.答案:B

简析:武王墩墓出土文物具有战国晚期楚文化典型特征,这有助于研究楚国战国晚期的历史,B正确。楚王问鼎中原是春秋时期的史实,A错误;楚汉之争发生在秦末农民起义后,C错误;淮南市不属于江南地区,且战国时期江南地区尚未加速开发,D错误。

4.答案:C

简析:汉武帝设“河西四郡”、汉宣帝设西域都护府,加强了对边疆地区的管理,体现了统一多民族国家的巩固加强,C正确。匈奴袭扰并未得到彻底解决,A错误;材料主要体现政治管理,经济联系不明显,B错误;材料涉及的是西北地区,不是西南少数民族地区,D错误。

5.答案:A

简析:根据地图中北齐、北周以及572年等信息可知,此时南方政权是陈,A正确。梁、刘宋在陈之前,后周是五代十国时期的政权,B、C、D错误。

6.答案:C

简析:唐代宰相陆贽指出两税法以大历中一年科率钱谷数最多者为定额,是将非法的临时征税规定作为固定制度,把无名的暴赋立为常规,说明制度改革存在设计缺陷,C正确。材料未体现吏治弊端,A错误;材料强调的是两税法的问题,未提及减轻人身控制和地方权力威胁中央,B、D错误。

7.答案:A

简析:北宋学者沈括认为唐朝人描写的奢华生活不值一提,反映出北宋经济发展水平提高,人们对生活的认知和标准发生变化,A正确。材料与社会成员身份平等无关,B错误;国家对社会控制相对松弛在材料中无法体现,C错误;材料未涉及门第观念,D错误。

8.答案:B

简析:顺治、康熙、乾隆时期,清朝的“海禁”政策不断调整,反映了时局变迁影响国家政策调整,B正确。材料强调政策变化,A选项不能体现;清朝前中期海防意识并不强,C错误;材料未体现海防严峻形势得到缓解,D错误。

9.答案:B

简析:1842-1856年,在正当的中英贸易中,中国进口少、出口多,英国商品输华总值增长缓慢,英国为了扭转贸易逆差,急需进一步打开中国市场,B正确。当时中国经济发展水平落后于英国,A错误;协定关税对外贸产生了重要影响,C错误;中国民族资本主义工业产生于19世纪60年代以后,D错误。

10.答案:D

简析:以金田起义为开端的太平天国运动,冲击了清朝统治,引起了政治和权力结构的变化,汉族官僚势力崛起,D正确。太平天国运动没有突破传统封建秩序的束缚,A错误;列强瓜分狂潮出现在甲午战争后,B错误;义和团运动具有强烈的反帝爱国倾向,C错误。

11.答案:B

简析:郑观应认为中国只学习西方技术而不学习西方政治制度是不行的,主张变革政治制度,学习西方君主立宪制,B正确。他批判中体西用理念,A错误;材料未体现实业救国思想,C错误;“君民一体”表明他不主张民主共和,D错误。

12.答案:B

简析:俄、德、法三国干涉还辽,其目的是为了争夺在华更多的权益,并非维护国际公平正义和清政府主权完整,B正确,A、C错误;三国合作只是表面现象,本质是为了各自利益,D错误。

13.答案:C

简析:义和团运动兴起后,南方督抚与列强合作寻求“自保”,这表明中央权威式微,地方势力扩张,C正确。清政府没有失去对南方省份的控制,A错误;“相互勾结”表述不准确,B错误;材料不能说明列强获得长江流域控制权,D错误。

14.答案:A

简析:清末新政在官制、军事、商业、教育等方面进行改革,客观上推动了民主革命发展,如新式学堂培养的人才成为革命的力量,A正确。清末新政没有挽救清政府的统治危机,B错误;新政没有缓和民族危机,C错误;洋务运动在甲午战争后已失败,D错误。

15.答案:C

简析:孙中山指出“南与北如一丘之貉”,说明他发现军阀割据对民主进程的危害,C正确。他当时并未找到维护民主制度的正确路径,A错误;材料未体现他意识到人民群众的力量,B错误;中国共产党1921年成立,此时还未出现与中共合作的决心,D错误。

16.答案:B

简析:中共三大认为工人阶级力量尚未强大,不能满足革命需要,决议推动国共合作,促成国共实现国民革命的合作,B正确。中共独立领导革命道路是在大革命失败后,A错误;抗日民族统一战线初步建立于1936年,C错误;材料与实现共产主义社会理想无关,D错误。

17.

(1)新现象:铁制农具和牛耕的使用;都江堰等大型水利灌溉工程的修建。

意义:铁制农具和牛耕的使用、大型水利工程的修建,推动了农业的进步与发展;促进了私田大量开垦,有利于封建土地私有制度的确立;推动了社会分工,促进了工商业繁荣;有利于社会从奴隶制向封建制转型。

(2)横线处内容:南方农业经济。

目录补充:一、北民南下,为南方带来了劳动力和先进生产技术;二、优越的自然条件及相对稳定的社会环境,利于农业发展;三、统治者的农业政策,如鼓励垦荒等;四、南方农业技术的进步,如水利设施的完善等。

(3)特点:甘薯、玉米推广种植分布范围广,从北方到南方均有种植;集中在东南沿海一带;推广种植来源海陆并举,既有从海路传入,也有从陆路传入。

影响:积极方面,大幅度提高了粮食总产量,推动了农业的发展;进一步促进农业多种经营,有利于农产品商品化的发展;促进了工商业的发展;有利于土地进一步开垦,促进人口大幅增加。消极方面,过度开垦土地一定程度上不利于水土保持,造成了环境破坏。

18.

(1)历史事件:图1:洋务运动;图2:戊戌变法(维新变法);图3:辛亥革命;图4:新文化运动。

关系示例(选图1和图2):洋务运动旨在通过学习西方技术实现自强,但甲午战败宣告其失败,这加剧了民族危机。民族资产阶级为探索国家出路,选择学习西方制度,从而掀起了维新变法运动。

(2)主题:国家出路的探索。

补充历史事件:太平天国运动,农民阶级试图推翻清朝统治,建立理想社会;义和团运动,农民阶级以“扶清灭洋”为口号,抗击列强侵略。

19.答案

新在何处:具有自主、进步、进取的精神,具备世界眼光,有实利、科学的思想观念。

时代精神:对民主与科学的追求。

影响:对青年学生,启发他们探索救亡图存之路,传播了民主与科学观念;对思想界,推动思想文化革新,有着解放思想的重大意义;对政局,促进了资产阶级向西方学习进入新阶段,客观上推动了五四运动的爆发;对后世,新文化运动传播了新思想,推动中国近代民主革命的发展,影响深远。

历史试题

(考试时间:75分钟满分:100分)

注意事项:

1.答题前,务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自己的姓名、准考证号和座位号后两位。

2.答题时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

3.答题时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写,要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。

4.考试结束,务必将答题卡和答题卷一并上交。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.良渚文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹,其主体由天空中飞翔的神兽和骑在神兽身上的羽冠神人形象组成。考古发现表明,良渚文化玉器上刻画的神人兽面纹的各类元素相当统一。这反映良渚人

A.政治权力实现了高度的集中 B.具有祖先崇拜的信仰

C.可能已形成统一的崇拜对象 D.手工业技术体系成熟

2.周武王去世后,周公旦辅佐年幼的周成王。周公旦“制礼作乐”,制定了一套严密的礼乐制度,包括严格区分君臣、父子、夫妻等身份和亲疏、尊卑、贵贱等地位的礼仪,以及与这些礼仪相配套的乐舞。周公旦“制礼作乐”意在

A.加强君主集权B.突出等级秩序C.巩固王室统治D.教化民众思想

3.2024年4月,“考古中国”重大项目发布了武王墩墓的阶段性发掘成果。武王墩墓位于楚国都城寿春城(今安徽省淮南市寿县)遗址东约15公里处。据考证,墓中出土文物的形制、纹饰等具有战国晚期楚文化的典型特征。这一考古发现有助于

A.印证楚王问鼎中原的记载 B.研究楚国战国晚期的历史

C.还原楚汉之争的来龙去脉 D.了解江南地区的加速开发

4.汉武帝时在河西走廊设置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,合称“河西四郡”,成为中原前往西域的要道。汉宣帝时设西域都护府,作为管理西域的军政机构。这表明当时

A.匈奴袭扰已得到彻底解决 B.西域与中原政治经济联系不断增强

C.统一多民族国家巩固加强 D.西汉对西南少数民族管理更加有效

5.历史地图是我们学习中重要的抓手,蕴含着丰富的时空观念,下图中①处应填入

南北对峙形势图(572年)

A.陈 B.梁 C.刘宋 D.后周

6.唐代宰相陆贽在谈及一项赋税制度时提到:“每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。”他意在强调

A.吏治弊端制约改革成效 B.赋税改革减轻人身控制

C.制度改革存在设计缺陷 D.地方权力过重威胁中央

7.北宋学者沈括通过研读唐诗注意到,唐朝人写过不少“富贵诗”,描写当时的“奉养器服之盛”,即奢华生活。在沈括看来,这些描写“乃贫眼所惊耳······此所谓“不曾近富儿家'”,意思就是没见过世面,不值一提。沈括的话反映出

A.北宋经济发展水平的提高 B.社会成员身份趋于平等

C.国家对社会控制相对松弛 D.当时门第观念日益淡化

8.顺治时期,清廷厉行“海禁”,来华的外国商船只准驶泊澳门一地。康熙统一台湾后,曾开放海禁,指定四处对外通商口岸。乾隆年间又下令封闭其它口岸,仅保留广州一处,并由政府特许的“十三行”商人代为管理对外贸易事务。贸易必须遵循诸多条规和章程,处于政府严格控制之下。这反映了

A.清朝仍遵循天朝上国的传统 B.时局变迁影响国家政策调整

C.清朝统治者海防意识的增强 D.清朝海防严峻形势得到缓解

9.下图为1842-1856年中英双方正当贸易总值变化情况图。据此可以推断出,当时

A.中国经济发展水平远超英国 B.英国急需进一步打开中国市场

C.协定关税未对外贸产生影响 D.中国民族资本主义工业的抵制

10.北京天安门广场人民英雄纪念碑上有一组金田起义的浮雕,以金田起义为开端的运动,是近代中国规模最大的一次农民起义。该运动

A.突破了传统封建秩序的束缚 B.缘于当时列强瓜分狂潮的刺激

C.具有强烈的反帝爱国的倾向 D.引起了政治和权力结构的变化

11.郑观应在《盛世危言》中说“育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心......此其体也;轮船火炮、洋枪水雷、铁路电线,此其用也。中国遗其体而求其用......就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤?”这体现了郑观应

A.固守中体西用理念 B.提倡变革政治制度

C.宣扬实业救国思想 D.主张实行民主共和

12.1895年4月23日,俄、德、法政府向日本政府发出以下通知:“今日本国割占辽东,既有危害中国之首都(北京)之虞,也让朝鲜国之独立有名无实,有碍维持远东之和平,故今劝谕贵国确认放弃占领辽东半岛。”。这一通知实质是为了

A.维护国际公平与正义 B.争夺在华更多的权益

C.维护清政府主权完整 D.加强三国政府的合作

13.义和团运动兴起后,英国担心波及其势力范围长江流域,遂策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作。清政府向各国宣战后,南方更多督抚加入进来,和各参战国商定协议,寻求“自保”。这表明

A.清政府已失去对南方省份的控制 B.地方政府与列强相互勾结

C.中央权威的式微与地方势力扩张 D.列强获得长江流域控制权

14.1901年初,遭受重挫的清政府也试图通过“新政”进行“自救”,在官制、军事、商业、教育等方面进行了一系列广泛深入的改革,这一改革

A.客观上推动了民主革命发展 B.挽救了清政府的统治危机

C.缓和了日益严峻的民族危机 D.有利于洋务运动继续发展

15.1918年,孙中山愤而辞去大元帅之职,发表通电,痛心的表示:“顾吾国之大患,莫大于武人之争雄,南与北如一丘之貉。”该通电表明孙中山

A.找到了维护民主制度的正确路径 B.意识到人民群众的巨大力量

C.发现军阀割据对民主进程的危害 D.决心与中国共产党通力合作

16.1923年6月,中共三大在会议议决案中指出:“工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党---一个大群众的党,以应目前革命之需要”,中共三大的决议是为了

A.探索独立领导革命道路 B.促成国共实现国民革命的合作

C.建立抗日民族统一战线 D.实现共产主义社会的理想目标

二、非选择题:本题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一:

材料二:

材料三:

清朝前期玉米、甘薯推广种植图

(1)根据材料一并结合所学知识,概括当时我国农业领域出现的新现象及其意义。(6分)

(2)根据材料二,填写横线处的内容,参照前三节格式,结合所学知识补充第四节目录。(7分)

(3)依据材料三,归纳清朝前期玉米、甘薯推广种植的特点,结合所学知识分析玉米、甘薯推广种植带来的影响。(12分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料某历史学习小组在研究中国近代史时,搜集整理了下面几幅图片

(1)分别指出四幅图片反映的重大历史事件,并任选两幅图片说明两者之间的关系(8分)(要求:图片序号要与历史事件一一对应,顺序错误不给分。)

(2)根据以上图片,确定该小组的研究主题,并再补充一组符合本主题的重大历史事件(7分)

19.阅读材料,完成下列要求(12分)

材料吾国之社会,其隆盛耶?抑将亡耶?······予所欲涕泣陈词者,惟属望于新鲜活泼之青年,有以自觉而奋斗耳!······青年乎!其有以此自认者乎?······谨陈六义······一、自主的而非奴隶的······二、进步的而非保守的······三、进取的而非退隐的······四、世界的而非锁国的······五、实利的而非虚文的······六、科学的而非想像的。

-陈独秀《敬告青年》(1915年9月)

依据材料,指出陈独秀期望的“新青年”“新”在何处。结合所学知识,说明陈独秀的主张所反映的时代精神及其影响。

2024—2025学年度安徽省省十联考(合肥市第一中学)高一第一学期期末测试历史试题

答案及简析

1.答案:C

简析:良渚文化玉器上神人兽面纹各类元素相当统一,这意味着良渚人可能已形成统一的崇拜对象,C正确。良渚文化时期尚未实现政治权力的高度集中,A错误;材料未体现祖先崇拜,B错误;当时手工业技术有发展,但“体系成熟”表述错误,D错误。

2.答案:C

简析:周公“制礼作乐”,制定严格的礼仪和乐舞制度,其根本目的是巩固王室统治,维护西周的统治秩序,C正确。早期国家尚未形成权力高度集中,A错误;突出等级秩序是礼乐制度的直接作用,并非主观目的,B错误;教化民众思想并非主要意图,D错误。

3.答案:B

简析:武王墩墓出土文物具有战国晚期楚文化典型特征,这有助于研究楚国战国晚期的历史,B正确。楚王问鼎中原是春秋时期的史实,A错误;楚汉之争发生在秦末农民起义后,C错误;淮南市不属于江南地区,且战国时期江南地区尚未加速开发,D错误。

4.答案:C

简析:汉武帝设“河西四郡”、汉宣帝设西域都护府,加强了对边疆地区的管理,体现了统一多民族国家的巩固加强,C正确。匈奴袭扰并未得到彻底解决,A错误;材料主要体现政治管理,经济联系不明显,B错误;材料涉及的是西北地区,不是西南少数民族地区,D错误。

5.答案:A

简析:根据地图中北齐、北周以及572年等信息可知,此时南方政权是陈,A正确。梁、刘宋在陈之前,后周是五代十国时期的政权,B、C、D错误。

6.答案:C

简析:唐代宰相陆贽指出两税法以大历中一年科率钱谷数最多者为定额,是将非法的临时征税规定作为固定制度,把无名的暴赋立为常规,说明制度改革存在设计缺陷,C正确。材料未体现吏治弊端,A错误;材料强调的是两税法的问题,未提及减轻人身控制和地方权力威胁中央,B、D错误。

7.答案:A

简析:北宋学者沈括认为唐朝人描写的奢华生活不值一提,反映出北宋经济发展水平提高,人们对生活的认知和标准发生变化,A正确。材料与社会成员身份平等无关,B错误;国家对社会控制相对松弛在材料中无法体现,C错误;材料未涉及门第观念,D错误。

8.答案:B

简析:顺治、康熙、乾隆时期,清朝的“海禁”政策不断调整,反映了时局变迁影响国家政策调整,B正确。材料强调政策变化,A选项不能体现;清朝前中期海防意识并不强,C错误;材料未体现海防严峻形势得到缓解,D错误。

9.答案:B

简析:1842-1856年,在正当的中英贸易中,中国进口少、出口多,英国商品输华总值增长缓慢,英国为了扭转贸易逆差,急需进一步打开中国市场,B正确。当时中国经济发展水平落后于英国,A错误;协定关税对外贸产生了重要影响,C错误;中国民族资本主义工业产生于19世纪60年代以后,D错误。

10.答案:D

简析:以金田起义为开端的太平天国运动,冲击了清朝统治,引起了政治和权力结构的变化,汉族官僚势力崛起,D正确。太平天国运动没有突破传统封建秩序的束缚,A错误;列强瓜分狂潮出现在甲午战争后,B错误;义和团运动具有强烈的反帝爱国倾向,C错误。

11.答案:B

简析:郑观应认为中国只学习西方技术而不学习西方政治制度是不行的,主张变革政治制度,学习西方君主立宪制,B正确。他批判中体西用理念,A错误;材料未体现实业救国思想,C错误;“君民一体”表明他不主张民主共和,D错误。

12.答案:B

简析:俄、德、法三国干涉还辽,其目的是为了争夺在华更多的权益,并非维护国际公平正义和清政府主权完整,B正确,A、C错误;三国合作只是表面现象,本质是为了各自利益,D错误。

13.答案:C

简析:义和团运动兴起后,南方督抚与列强合作寻求“自保”,这表明中央权威式微,地方势力扩张,C正确。清政府没有失去对南方省份的控制,A错误;“相互勾结”表述不准确,B错误;材料不能说明列强获得长江流域控制权,D错误。

14.答案:A

简析:清末新政在官制、军事、商业、教育等方面进行改革,客观上推动了民主革命发展,如新式学堂培养的人才成为革命的力量,A正确。清末新政没有挽救清政府的统治危机,B错误;新政没有缓和民族危机,C错误;洋务运动在甲午战争后已失败,D错误。

15.答案:C

简析:孙中山指出“南与北如一丘之貉”,说明他发现军阀割据对民主进程的危害,C正确。他当时并未找到维护民主制度的正确路径,A错误;材料未体现他意识到人民群众的力量,B错误;中国共产党1921年成立,此时还未出现与中共合作的决心,D错误。

16.答案:B

简析:中共三大认为工人阶级力量尚未强大,不能满足革命需要,决议推动国共合作,促成国共实现国民革命的合作,B正确。中共独立领导革命道路是在大革命失败后,A错误;抗日民族统一战线初步建立于1936年,C错误;材料与实现共产主义社会理想无关,D错误。

17.

(1)新现象:铁制农具和牛耕的使用;都江堰等大型水利灌溉工程的修建。

意义:铁制农具和牛耕的使用、大型水利工程的修建,推动了农业的进步与发展;促进了私田大量开垦,有利于封建土地私有制度的确立;推动了社会分工,促进了工商业繁荣;有利于社会从奴隶制向封建制转型。

(2)横线处内容:南方农业经济。

目录补充:一、北民南下,为南方带来了劳动力和先进生产技术;二、优越的自然条件及相对稳定的社会环境,利于农业发展;三、统治者的农业政策,如鼓励垦荒等;四、南方农业技术的进步,如水利设施的完善等。

(3)特点:甘薯、玉米推广种植分布范围广,从北方到南方均有种植;集中在东南沿海一带;推广种植来源海陆并举,既有从海路传入,也有从陆路传入。

影响:积极方面,大幅度提高了粮食总产量,推动了农业的发展;进一步促进农业多种经营,有利于农产品商品化的发展;促进了工商业的发展;有利于土地进一步开垦,促进人口大幅增加。消极方面,过度开垦土地一定程度上不利于水土保持,造成了环境破坏。

18.

(1)历史事件:图1:洋务运动;图2:戊戌变法(维新变法);图3:辛亥革命;图4:新文化运动。

关系示例(选图1和图2):洋务运动旨在通过学习西方技术实现自强,但甲午战败宣告其失败,这加剧了民族危机。民族资产阶级为探索国家出路,选择学习西方制度,从而掀起了维新变法运动。

(2)主题:国家出路的探索。

补充历史事件:太平天国运动,农民阶级试图推翻清朝统治,建立理想社会;义和团运动,农民阶级以“扶清灭洋”为口号,抗击列强侵略。

19.答案

新在何处:具有自主、进步、进取的精神,具备世界眼光,有实利、科学的思想观念。

时代精神:对民主与科学的追求。

影响:对青年学生,启发他们探索救亡图存之路,传播了民主与科学观念;对思想界,推动思想文化革新,有着解放思想的重大意义;对政局,促进了资产阶级向西方学习进入新阶段,客观上推动了五四运动的爆发;对后世,新文化运动传播了新思想,推动中国近代民主革命的发展,影响深远。

同课章节目录