2024—2025学年度湖北省荆州中学高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度湖北省荆州中学高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 110.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 14:07:23 | ||

图片预览

文档简介

荆州中学2024~2025学年高一上学期期末考试

历史试题

一、选择题(每小题3分,共计45分)

1.近年来,植物考古被运用到红山文化晚期的一些遗址中:在兴隆沟遗址植物浮选工作中,发现较少的碳化植物种子,其中榛子、核桃等坚果类种子居多,粟和黍的发现数量很少;而在稍晚的哈民忙哈遗址中,发现有粟、黍、藜、大籽蒿等碳化植物种子80多万粒。这说明红山文化晚期()

A.处于采集渔猎阶段 B.即将迈入阶级社会门槛

C.生产生活得到发展 D.原始农业生产起步较晚

2.岭南之地并入秦版图后,秦始皇设置了岭南三郡。但与内地诸郡不同的是,岭南三郡采用设“尉”不设“守”的特殊形式,“乃置南海尉以典之,所谓东南一尉也”。这一措施()

A.不利于巩固秦朝的统一 B.是先秦分封制的延续

C.说明岭南地区政局不稳 D.导致秦王朝二世而亡

3.汉代的合浦港(广西北部湾)陶瓷窑址群,出土了夹砂陶、彩陶及青白瓷等残片,这些陶瓷片有彩绘的鱼纹、水波纹等图案。印度尼西亚苏门答腊、爪哇等地出土的陶瓷样式与此一致。这体现了,当时()

A.陶瓷成为主要外销产品 B.海上丝绸之路已开通

C.朝廷插手经营商业贸易 D.外贸税收成为重要财源

4.《文献通考》记载:“唐初,始合中书、门下之职,故有同中书门下三品、同中书门下平章事,其后又置政事堂,盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻。”对此解读合理的是()

A.中书、门下始设立于唐朝 B.设政事堂出于分权制衡的需要

C.三省出现了一体化的趋势 D.三省制提高了政府的行政效率

5.宋朝建筑的显著特征是挑檐,和汉唐时期的沉稳庄重的风格不同,房檐是向上翘起的,非常具有艺术感。这种风格特征能体现出()

A.浓厚的士族社会气息 B.市民社会的逐渐兴起

C.强干弱枝的治国理念 D.理学思想的重大影响

6.明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士

A.仅作为侍从顾问,不参决政事 B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红 D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

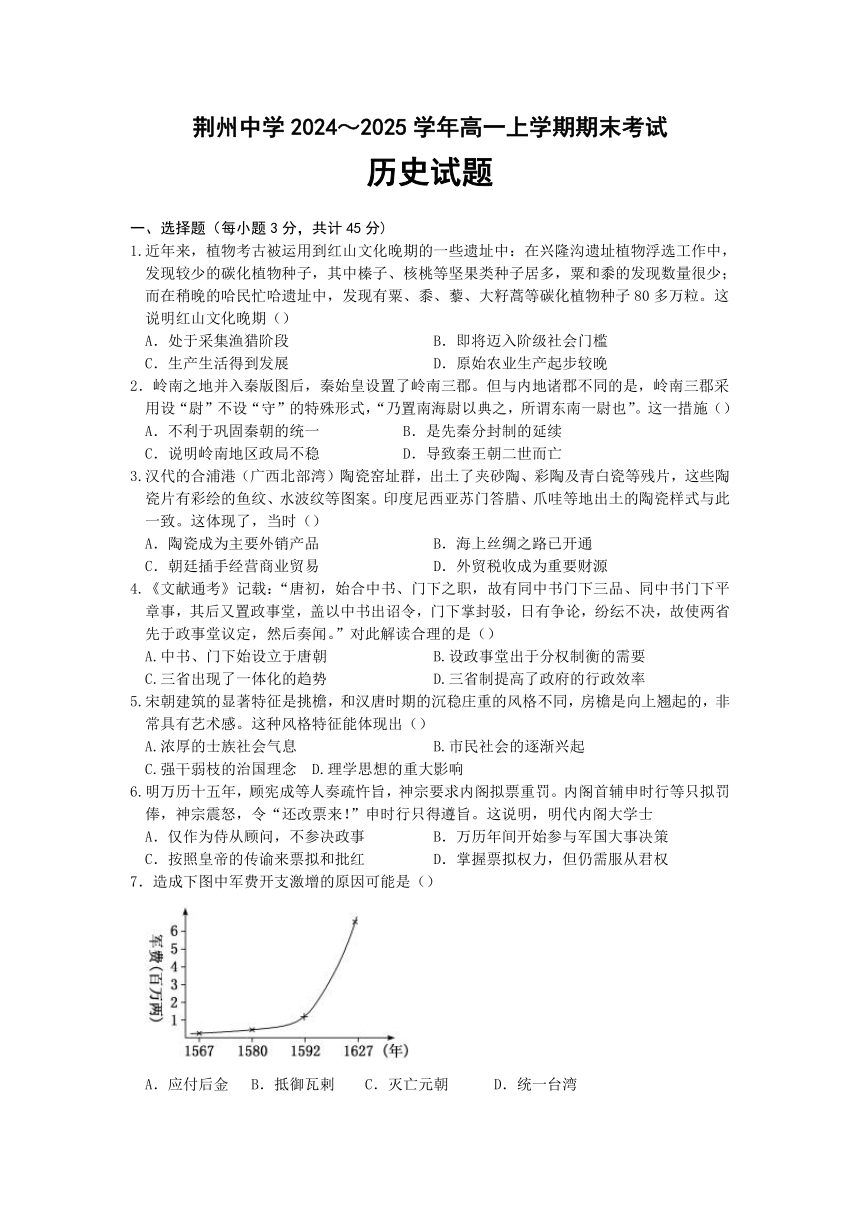

7.造成下图中军费开支激增的原因可能是()

A.应付后金 B.抵御瓦剌 C.灭亡元朝 D.统一台湾

8.雍正四年,査嗣担任江西主考官,所出试题引用了《诗经》中的“维民所止”一句。有人说他居心叵测,“维止”二字意在削去“雍正”二字的头。雍正听闻大怒,让人搜罗他的罪过,结果査嗣被捕,病死狱中,儿子被处死,其余家属遭流放。雍正帝这一做法()

A.体现了清廷对思想文化的严密控制 B.说明清朝的刑法制度异常残酷

C.折射出士人对清朝统治的强烈不满 D.表明清朝的统治危机日益加剧

9.18世纪困扰清政府的一个很严重的问题是“银贱钱贵”。为此,京城两铸造局从18世纪中叶起,每年铸钱14亿文,较之17世纪末,増加了3倍,京师之外各省局增长更快。从18世纪40年代到70年代间,每年铸钱保持在30亿文以上。该现象出现主要是由于()

A.赋役征银对白银的需求增加 B.鸦片倾销导致白银大量外流

C.白银大量流入造成银钱失衡 D.百姓生活困苦赋役负担沉重

10.有学者认为:一向被中国看不起的“倭寇”,发动一场战争,竟向中国索得巨款,割走国土,朝野上下,由此自信心丧失殆尽。这一战争()

A.推动地主阶级开启了“自强”运动 B.促使无产阶级登上了政治舞台

C.加深中国半殖民地半封建社会程度 D.直接促进民主共和高潮的到来

11.洋务企业经营过程中,李鸿章热衷于官督商办;张之洞虽认为官商“权限必须分明”,但强调“盖国家所宜与商民公之者利,所不能听商民专之者权”,企业“利可归重股东,权则股东须有限制”。这反映洋务派()

A.经济理念受封建思想影响 B.积极顺应近代化潮流

C.中学为体西学为用的思想 D.经济上剥削民间资本

12.谭嗣同在《仁学》中从两个方面批驳了荀子: 一方面,荀子败坏孔门的民主之道,将中国引向君主专制的道路;另一方面,荀子在臣子中开启了乡愿的不良风气,配合君主专制式政治,影响了中国二千多年。他的意图在于()

A.托古改制以减少变法阻力 B.将荀子塑造为君主专制的始作俑者

C.宣扬先秦儒学的民本思想 D.维护孔子形象以巩固儒学正统地位

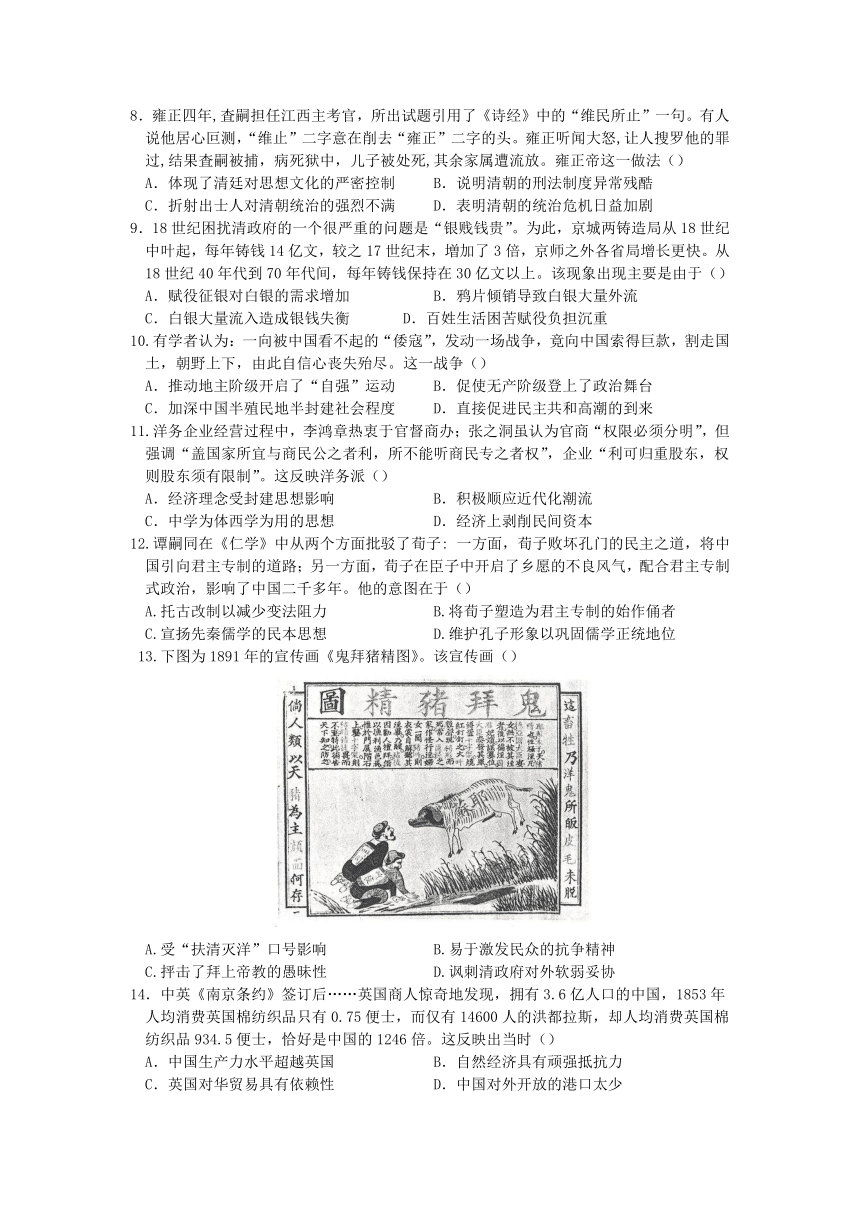

13.下图为1891年的宣传画《鬼拜猪精图》。该宣传画()

A.受“扶清灭洋”口号影响 B.易于激发民众的抗争精神

C.抨击了拜上帝教的愚昧性 D.讽刺清政府对外软弱妥协

14.中英《南京条约》签订后……英国商人惊奇地发现,拥有3.6亿人口的中国,1853年人均消费英国棉纺织品只有0.75便士,而仅有14600人的洪都拉斯,却人均消费英国棉纺织品934.5便士,恰好是中国的1246倍。这反映出当时()

A.中国生产力水平超越英国 B.自然经济具有顽强抵抗力

C.英国对华贸易具有依赖性 D.中国对外开放的港口太少

15.历史学家陈旭麓认为,辛亥革命是一条分界线,在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民公敌,“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。他意在说明民国初年()

A.民主共和政体得以确立 B.社会习俗得以全面改观

C.民主共和观念广泛传播 D.社会思想文化全面转型

二、非选择题(本题共4小题,共55分)

16.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代有功臣配享制度,即一个皇帝逝去后,要在已故臣僚中选取功勋卓著的大臣陪祀其庙庭,功臣配享皇帝,是朝廷对该大臣的最高评价。北宋神宗时,王安石“变风俗,立法度”,主导了政治、经济、文化等方面的改革。哲宗绍圣初年,诏“王安石配享神宗皇帝庙庭”。南宋建炎处,有人提出“自绍圣以来,学术政事败坏残酷,致祸社稷,其源实出于安石”。于是,“罢安石陪神宗庙庭”。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 《宋史》记熙丰(宋神宗年号熙宁、元丰)事实者,成于南渡以后史官之手,而元人因而袭之,皆反对党之言,不可征信。今于其污蔑荆公(王安石)处,……详辩之……荆公不仅为中国大政治家,亦为中国大文学家。

——摘自梁启超《王荆公》(1908年)

(1)根据材料一,分别指出两宋对王安石的评价及其主要理由。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超重新评价王安石的目的及采用的方法。(8分)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一清朝建都北京后,原居住于白山黑水间的各民族人口大量内迁,东北地区出现“沃野千里,有土无人”的状况。清廷东北地区视为“龙兴之地”,在此设盛京、吉林、黑龙江将军,实施军事化管辖,设置关口,长期禁止关内人口迁居。往来须持有官方颁发的路票。“移民之居住有禁,田地之垦辟有禁,森林矿产之采伐有禁,人参东珠之掘摘有禁”。从乾隆年间开始,山东、河北等地“闯关东”者日盛,“每查办一次,辄增出新来流民”。他们“不但不肯回籍,抑且呼朋引类,日积日多”。清廷对东北地区时开时禁。

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史》等

材料二1689年的中俄《尼布楚条约》,划定了清朝与俄国的东段边界,但直至19世纪初,黑龙江以北数十万平方公里的土地上,居民不足1万人。鸦片战争时,清政府被迫与俄国签订《瑷珲条约》和《北京条约》,清政府随即开放了哈尔滨以北的呼兰河平原和吉林西北平原。新来移民与当地满、蒙古等族通婚、建庙、演戏、立会、设学堂、建市铺。仅十余年,呼兰地区已是“三城相望,粮产丰饶,商贾因之糜(群)集,流民居户不下十有余万”。1904年,清政府全面开放东北各边荒地;1907年,设奉天、吉林、黑龙江三省。1908年,仅奉天一省人口已达1100万人。1911年,清政府制定了东三省移民实边章程。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清朝东北地区移民过程的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析移民东北的历史作用。(8分)

18.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一从19世纪六七十年代到1894年,中国大约有216个机器厂矿和小火轮公司。其中洋务派军事企业19个,经费约5000万余两,雇用工人1万余;洋务派民用企业共约27个,经费2964万元,工人25500-29500人;私人资本企业170个,投资额879万两,工人6万多。这一时期以民族工业兴起为重要表现的经济结构转换对社会发展产生了重要影响。在经济结构中,新因素虽微乎其微,但有着重要的意义,它成为资产阶级革命发生的原动力。

——摘编自许涤新《中国资本主义发展史》等

材料二 “通州之设纱厂,为张謇投身实业之始。光绪二十一年乙未,中日事定,前部督张属苏、镇、通绅士,招商集股,设机厂,造土货,謇亦承之。”“状元办厂”是令人惊异的,但却决不是偶然的,它也是半殖民地半封建社会在特定历史时期的产物。1899年,该新型纱厂(大生纱厂)的诞生,也标志着张謇开始从传统的士人群体转向一个中国前所未有的新的社会群体-资产阶级。

——摘编自杨立强《张謇存稿》等

(1)根据材料一,指出经济结构中出现的“新因素”,概述其对中国社会发展的影响。(9分)

(2)根据材料二并结合所学,概括促成“状元办厂”的历史动因。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料近代中国社会从发展趋势看,存在着两个互相矛盾而又互相连接、互相制约的过程,一个是从独立国变为半殖民地(半独立)并向殖民地演化的过程,一个是从封建社会变为半封建(半资本主义)并向资本主义演化的过程。这两个过程存在着某种关联,但本质上不是互相结合,而是互相排斥。半殖民地半封建社会不仅有“沉沦”,而且有“上升”,这种“沉沦”和“上升”是同时并存的。前者是个向下“沉沦”的过程,后者则是个向上发展的过程。向半殖民地的“沉沦”主要由于帝国主义的侵略,而向半封建的发展主要由于中国资本主义的发生和发展。中国由封建社会变为半封建社会是社会的进步,而不是“历史的沉沦"。

——摘编自李时岳《近代史新论》

结合中国近代史的相关知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

2024—2025学年度湖北省荆州中学高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:C

简析:从兴隆沟遗址到哈民忙哈遗址,碳化植物种子种类和数量增多,说明红山文化晚期人们获取食物的方式更加多样,生产生活得到发展。A选项,哈民忙哈遗址发现粟、黍等农作物种子,说明已不是单纯的采集渔猎阶段;B选项,材料未体现即将迈入阶级社会;D选项,仅从这两个遗址不能得出原始农业生产起步晚的结论。

2.答案:C

简析:岭南三郡设“尉”不设“守”,“尉”主要负责军事,这一特殊形式说明岭南地区局势不稳定,需要加强军事管理。A选项,该措施有利于巩固秦朝在岭南的统治,进而巩固统一;B选项,与分封制无关;D选项,秦二世而亡主要是因为暴政,并非这一措施导致。

3.答案:B

简析:汉代合浦港出土陶瓷片与印度尼西亚出土的样式一致,说明当时中国与印度尼西亚有贸易往来,海上丝绸之路已开通。A选项,材料不能表明陶瓷是主要外销产品;C选项,材料未提及朝廷插手商业贸易;D选项,外贸税收情况在材料中未体现。

4.答案:C

简析:唐朝初期中书、门下职责合并,后来又设政事堂让两省先议定再奏闻,这体现了三省出现一体化趋势。A选项,中书、门下在隋朝就已设立;B选项,设政事堂是为了解决两省争论、提高决策效率,不是分权制衡;D选项,材料强调的是三省的关系,未突出行政效率提高。

5.答案:B

简析:宋朝建筑风格从汉唐的沉稳庄重变为挑檐向上翘起,具有艺术感,这与市民社会逐渐兴起,追求审美和生活情趣的变化有关。A选项,宋朝士族衰落;C选项,建筑风格与强干弱枝治国理念无关;D选项,理学强调内敛、秩序等,与建筑风格不符。

6.答案:D

简析:明代内阁大学士掌握票拟权,但神宗要求改票时申时行只得遵旨,说明内阁大学士需服从君权。A选项,内阁大学士可以参与政事;B选项,内阁在明成祖时就已参与军国大事决策;C选项,批红是司礼监太监的职责。

7.答案:A

简析:图片中军费开支激增的时间大概在17世纪初,此时后金崛起,明朝为应对后金威胁,军费开支大增。B选项,抵御瓦剌是在明朝中期;C选项,元朝在14世纪就已灭亡;D选项,统一台湾是在17世纪后期,且统一台湾的军事行动持续时间较短,不会导致军费长期激增。

8.答案:A

简析:雍正帝因试题引用诗句就对査嗣进行严惩,这体现了清廷对思想文化的严密控制。B选项,这一事件不能代表清朝刑法制度整体残酷;C选项,材料体现的是雍正帝对思想的控制,而非士人对清朝统治的不满;D选项,仅凭这一事件不能表明清朝统治危机加剧。

9.答案:C

简析:18世纪大量白银流入中国,导致银贱钱贵,为解决这一问题,清政府大量铸钱。A选项,赋役征银一直存在,不是此时铸钱增多的主要原因;B选项,鸦片倾销导致白银外流是19世纪的情况;D选项,百姓生活困苦与铸钱增多无直接关联。

10.答案:C

简析:“倭寇”发动战争并索得巨款、割走国土,指的是甲午中日战争,这场战争使中国半殖民地半封建社会程度加深。A选项,“自强”运动即洋务运动,在甲午战争前已进行;B选项,无产阶级登上政治舞台是五四运动;D选项,民主共和高潮是辛亥革命,与甲午战争没有直接关系。

11.答案:A

简析:李鸿章热衷于官督商办,张之洞强调“权则股东须有限制”,这反映出洋务派在经济理念上受封建思想影响,对商民权利有所限制。B选项,材料体现的是洋务派的局限性,并非积极顺应近代化潮流;C选项,材料未突出中学为体西学为用思想;D选项,材料强调的是对企业权力的把控,不是剥削民间资本。

12.答案:A

简析:谭嗣同批驳荀子,是为了托古改制,借助批判荀子来减少变法阻力,宣传自己的变法主张。B选项,将荀子塑造为君主专制始作俑者不是其意图;C选项,他的目的不是宣扬先秦儒学民本思想;D选项,他批判荀子并非为巩固儒学正统地位。

13.答案:B

简析:1891年的《鬼拜猪精图》把洋鬼描绘成丑恶形象,易于激发民众对洋人的抗争精神。A选项,“扶清灭洋”口号是19世纪末义和团运动时期提出的;C选项,拜上帝教是太平天国运动的宗教组织,与材料无关;D选项,材料未体现讽刺清政府对外软弱妥协。

14.答案:B

简析:中国人均消费英国棉纺织品远低于洪都拉斯,说明中国自然经济对外国商品有顽强的抵抗力,阻碍了英国商品在中国的销售。A选项,当时中国生产力水平远低于英国;C选项,材料体现的是英国商品在中国销售困难,不是英国对华贸易具有依赖性;D选项,中国对外开放港口少不是主要原因。

15.答案:C

简析:辛亥革命后“敢有帝制自为者天下共击之”成为时代意识,说明民主共和观念广泛传播。A选项,材料强调的是观念,并非政体确立;B选项,“全面改观”说法过于绝对;D选项,“全面转型”表述错误。

二、非选择题

16.

(1)北宋褒扬王安石,认为他主导的变法在政治、经济、文化等方面对朝廷有功;南宋贬斥王安石,把北宋灭亡的根源归为王安石变法,认为其学术政事败坏残酷,祸及社稷。

(2)目的:当时中国面临严重的民族危机,梁启超弘扬王安石的改革精神,希望推进改革以挽救民族危亡。方法:他重视历史记录者的态度,认识到《宋史》受反对党言论影响,不可全信;通过考订历史材料的真伪,为王安石辩诬,重新评价王安石。

17.

(1)清政府对东北地区的移民政策从禁止到部分开放,再到全面开放,最后鼓励移民;前期以山东、河北等地民众自发移民为主,后期政府主导作用增强;移民政策的变化受外来侵略影响,如鸦片战争后开放部分地区;移民主要来自邻近省份;移民规模不断扩大,且从非法移居逐渐转变为合法定居、生产。

(2)大量移民缓解了关内人口压力;增加了东北地区的劳动力,促进当地开发,进而增加政府收入;加强了对东北地区的管理,如设三省;促进了民族融合,新来移民与当地民族通婚、交流;推动了文化交流和先进技术的传播;有助于抵御列强侵略,巩固边疆。

18.

(1)新因素:民族工业。影响:民族工业采用机器生产,产生了新的生产方式;民族工业发展促使资产阶级和工人阶级队伍壮大;为资产阶级领导的民主革命提供了经济和阶级基础;进一步改变了中国传统的经济结构;给中国社会带来新的思想和风气。

(2)甲午中日战争后,帝国主义列强侵略加剧,进一步破坏了中国自然经济,为民族工业发展创造了市场和劳动力等客观条件;清政府为扩大税源,谕令各省设厂,放宽对民间设厂的限制;严重的民族危机刺激,“实业救国”呼声高涨,张謇等有识之士希望通过办厂挽救民族危亡。

19.示例一

观点:中国近代史的演进呈现出“沉沦”的发展趋向。

论证:1840年鸦片战争,中国签订《南京条约》,主权受损,开始沦为半殖民地半封建社会。第二次鸦片战争后,《天津条约》《北京条约》的签订使半殖民地半封建化程度加深。甲午中日战争后,《马关条约》让中国半殖民地化程度大大加深。八国联军侵华战争后,《辛丑条约》的签订使中国完全沦为半殖民地半封建社会。西方列强的侵略使中国国家主权不断丧失,民族危机日益严重。

总结:西方列强的一系列侵略战争及不平等条约的签订,使中国逐渐沦为半殖民地,中国政府逐渐成为列强统治中国的工具,中国近代史在这方面呈现出“沉沦”的发展趋向。

示例二

观点:中国近代史的演进呈现出“上升”的发展趋向。

论证:政治上,辛亥革命推翻君主专制,建立中华民国,推动中国政治民主化进程。经济上,洋务运动引进西方技术,创办近代企业,民族资本主义也不断发展,推动中国走向工业化。思想文化上,西方民主科学理念传入,新文化运动倡导民主与科学,冲击封建思想;马克思主义广泛传播,为新民主主义革命提供思想指导。

总结:在西方列强侵略的刺激下,中国在政治、经济、思想文化等方面不断变革,推动中国社会向近代化方向发展,体现出“上升”的发展趋向。

历史试题

一、选择题(每小题3分,共计45分)

1.近年来,植物考古被运用到红山文化晚期的一些遗址中:在兴隆沟遗址植物浮选工作中,发现较少的碳化植物种子,其中榛子、核桃等坚果类种子居多,粟和黍的发现数量很少;而在稍晚的哈民忙哈遗址中,发现有粟、黍、藜、大籽蒿等碳化植物种子80多万粒。这说明红山文化晚期()

A.处于采集渔猎阶段 B.即将迈入阶级社会门槛

C.生产生活得到发展 D.原始农业生产起步较晚

2.岭南之地并入秦版图后,秦始皇设置了岭南三郡。但与内地诸郡不同的是,岭南三郡采用设“尉”不设“守”的特殊形式,“乃置南海尉以典之,所谓东南一尉也”。这一措施()

A.不利于巩固秦朝的统一 B.是先秦分封制的延续

C.说明岭南地区政局不稳 D.导致秦王朝二世而亡

3.汉代的合浦港(广西北部湾)陶瓷窑址群,出土了夹砂陶、彩陶及青白瓷等残片,这些陶瓷片有彩绘的鱼纹、水波纹等图案。印度尼西亚苏门答腊、爪哇等地出土的陶瓷样式与此一致。这体现了,当时()

A.陶瓷成为主要外销产品 B.海上丝绸之路已开通

C.朝廷插手经营商业贸易 D.外贸税收成为重要财源

4.《文献通考》记载:“唐初,始合中书、门下之职,故有同中书门下三品、同中书门下平章事,其后又置政事堂,盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻。”对此解读合理的是()

A.中书、门下始设立于唐朝 B.设政事堂出于分权制衡的需要

C.三省出现了一体化的趋势 D.三省制提高了政府的行政效率

5.宋朝建筑的显著特征是挑檐,和汉唐时期的沉稳庄重的风格不同,房檐是向上翘起的,非常具有艺术感。这种风格特征能体现出()

A.浓厚的士族社会气息 B.市民社会的逐渐兴起

C.强干弱枝的治国理念 D.理学思想的重大影响

6.明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士

A.仅作为侍从顾问,不参决政事 B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红 D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

7.造成下图中军费开支激增的原因可能是()

A.应付后金 B.抵御瓦剌 C.灭亡元朝 D.统一台湾

8.雍正四年,査嗣担任江西主考官,所出试题引用了《诗经》中的“维民所止”一句。有人说他居心叵测,“维止”二字意在削去“雍正”二字的头。雍正听闻大怒,让人搜罗他的罪过,结果査嗣被捕,病死狱中,儿子被处死,其余家属遭流放。雍正帝这一做法()

A.体现了清廷对思想文化的严密控制 B.说明清朝的刑法制度异常残酷

C.折射出士人对清朝统治的强烈不满 D.表明清朝的统治危机日益加剧

9.18世纪困扰清政府的一个很严重的问题是“银贱钱贵”。为此,京城两铸造局从18世纪中叶起,每年铸钱14亿文,较之17世纪末,増加了3倍,京师之外各省局增长更快。从18世纪40年代到70年代间,每年铸钱保持在30亿文以上。该现象出现主要是由于()

A.赋役征银对白银的需求增加 B.鸦片倾销导致白银大量外流

C.白银大量流入造成银钱失衡 D.百姓生活困苦赋役负担沉重

10.有学者认为:一向被中国看不起的“倭寇”,发动一场战争,竟向中国索得巨款,割走国土,朝野上下,由此自信心丧失殆尽。这一战争()

A.推动地主阶级开启了“自强”运动 B.促使无产阶级登上了政治舞台

C.加深中国半殖民地半封建社会程度 D.直接促进民主共和高潮的到来

11.洋务企业经营过程中,李鸿章热衷于官督商办;张之洞虽认为官商“权限必须分明”,但强调“盖国家所宜与商民公之者利,所不能听商民专之者权”,企业“利可归重股东,权则股东须有限制”。这反映洋务派()

A.经济理念受封建思想影响 B.积极顺应近代化潮流

C.中学为体西学为用的思想 D.经济上剥削民间资本

12.谭嗣同在《仁学》中从两个方面批驳了荀子: 一方面,荀子败坏孔门的民主之道,将中国引向君主专制的道路;另一方面,荀子在臣子中开启了乡愿的不良风气,配合君主专制式政治,影响了中国二千多年。他的意图在于()

A.托古改制以减少变法阻力 B.将荀子塑造为君主专制的始作俑者

C.宣扬先秦儒学的民本思想 D.维护孔子形象以巩固儒学正统地位

13.下图为1891年的宣传画《鬼拜猪精图》。该宣传画()

A.受“扶清灭洋”口号影响 B.易于激发民众的抗争精神

C.抨击了拜上帝教的愚昧性 D.讽刺清政府对外软弱妥协

14.中英《南京条约》签订后……英国商人惊奇地发现,拥有3.6亿人口的中国,1853年人均消费英国棉纺织品只有0.75便士,而仅有14600人的洪都拉斯,却人均消费英国棉纺织品934.5便士,恰好是中国的1246倍。这反映出当时()

A.中国生产力水平超越英国 B.自然经济具有顽强抵抗力

C.英国对华贸易具有依赖性 D.中国对外开放的港口太少

15.历史学家陈旭麓认为,辛亥革命是一条分界线,在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民公敌,“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。他意在说明民国初年()

A.民主共和政体得以确立 B.社会习俗得以全面改观

C.民主共和观念广泛传播 D.社会思想文化全面转型

二、非选择题(本题共4小题,共55分)

16.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代有功臣配享制度,即一个皇帝逝去后,要在已故臣僚中选取功勋卓著的大臣陪祀其庙庭,功臣配享皇帝,是朝廷对该大臣的最高评价。北宋神宗时,王安石“变风俗,立法度”,主导了政治、经济、文化等方面的改革。哲宗绍圣初年,诏“王安石配享神宗皇帝庙庭”。南宋建炎处,有人提出“自绍圣以来,学术政事败坏残酷,致祸社稷,其源实出于安石”。于是,“罢安石陪神宗庙庭”。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 《宋史》记熙丰(宋神宗年号熙宁、元丰)事实者,成于南渡以后史官之手,而元人因而袭之,皆反对党之言,不可征信。今于其污蔑荆公(王安石)处,……详辩之……荆公不仅为中国大政治家,亦为中国大文学家。

——摘自梁启超《王荆公》(1908年)

(1)根据材料一,分别指出两宋对王安石的评价及其主要理由。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超重新评价王安石的目的及采用的方法。(8分)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一清朝建都北京后,原居住于白山黑水间的各民族人口大量内迁,东北地区出现“沃野千里,有土无人”的状况。清廷东北地区视为“龙兴之地”,在此设盛京、吉林、黑龙江将军,实施军事化管辖,设置关口,长期禁止关内人口迁居。往来须持有官方颁发的路票。“移民之居住有禁,田地之垦辟有禁,森林矿产之采伐有禁,人参东珠之掘摘有禁”。从乾隆年间开始,山东、河北等地“闯关东”者日盛,“每查办一次,辄增出新来流民”。他们“不但不肯回籍,抑且呼朋引类,日积日多”。清廷对东北地区时开时禁。

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史》等

材料二1689年的中俄《尼布楚条约》,划定了清朝与俄国的东段边界,但直至19世纪初,黑龙江以北数十万平方公里的土地上,居民不足1万人。鸦片战争时,清政府被迫与俄国签订《瑷珲条约》和《北京条约》,清政府随即开放了哈尔滨以北的呼兰河平原和吉林西北平原。新来移民与当地满、蒙古等族通婚、建庙、演戏、立会、设学堂、建市铺。仅十余年,呼兰地区已是“三城相望,粮产丰饶,商贾因之糜(群)集,流民居户不下十有余万”。1904年,清政府全面开放东北各边荒地;1907年,设奉天、吉林、黑龙江三省。1908年,仅奉天一省人口已达1100万人。1911年,清政府制定了东三省移民实边章程。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清朝东北地区移民过程的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析移民东北的历史作用。(8分)

18.(15分)阅读材料,回答问题。

材料一从19世纪六七十年代到1894年,中国大约有216个机器厂矿和小火轮公司。其中洋务派军事企业19个,经费约5000万余两,雇用工人1万余;洋务派民用企业共约27个,经费2964万元,工人25500-29500人;私人资本企业170个,投资额879万两,工人6万多。这一时期以民族工业兴起为重要表现的经济结构转换对社会发展产生了重要影响。在经济结构中,新因素虽微乎其微,但有着重要的意义,它成为资产阶级革命发生的原动力。

——摘编自许涤新《中国资本主义发展史》等

材料二 “通州之设纱厂,为张謇投身实业之始。光绪二十一年乙未,中日事定,前部督张属苏、镇、通绅士,招商集股,设机厂,造土货,謇亦承之。”“状元办厂”是令人惊异的,但却决不是偶然的,它也是半殖民地半封建社会在特定历史时期的产物。1899年,该新型纱厂(大生纱厂)的诞生,也标志着张謇开始从传统的士人群体转向一个中国前所未有的新的社会群体-资产阶级。

——摘编自杨立强《张謇存稿》等

(1)根据材料一,指出经济结构中出现的“新因素”,概述其对中国社会发展的影响。(9分)

(2)根据材料二并结合所学,概括促成“状元办厂”的历史动因。(6分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料近代中国社会从发展趋势看,存在着两个互相矛盾而又互相连接、互相制约的过程,一个是从独立国变为半殖民地(半独立)并向殖民地演化的过程,一个是从封建社会变为半封建(半资本主义)并向资本主义演化的过程。这两个过程存在着某种关联,但本质上不是互相结合,而是互相排斥。半殖民地半封建社会不仅有“沉沦”,而且有“上升”,这种“沉沦”和“上升”是同时并存的。前者是个向下“沉沦”的过程,后者则是个向上发展的过程。向半殖民地的“沉沦”主要由于帝国主义的侵略,而向半封建的发展主要由于中国资本主义的发生和发展。中国由封建社会变为半封建社会是社会的进步,而不是“历史的沉沦"。

——摘编自李时岳《近代史新论》

结合中国近代史的相关知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

2024—2025学年度湖北省荆州中学高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:C

简析:从兴隆沟遗址到哈民忙哈遗址,碳化植物种子种类和数量增多,说明红山文化晚期人们获取食物的方式更加多样,生产生活得到发展。A选项,哈民忙哈遗址发现粟、黍等农作物种子,说明已不是单纯的采集渔猎阶段;B选项,材料未体现即将迈入阶级社会;D选项,仅从这两个遗址不能得出原始农业生产起步晚的结论。

2.答案:C

简析:岭南三郡设“尉”不设“守”,“尉”主要负责军事,这一特殊形式说明岭南地区局势不稳定,需要加强军事管理。A选项,该措施有利于巩固秦朝在岭南的统治,进而巩固统一;B选项,与分封制无关;D选项,秦二世而亡主要是因为暴政,并非这一措施导致。

3.答案:B

简析:汉代合浦港出土陶瓷片与印度尼西亚出土的样式一致,说明当时中国与印度尼西亚有贸易往来,海上丝绸之路已开通。A选项,材料不能表明陶瓷是主要外销产品;C选项,材料未提及朝廷插手商业贸易;D选项,外贸税收情况在材料中未体现。

4.答案:C

简析:唐朝初期中书、门下职责合并,后来又设政事堂让两省先议定再奏闻,这体现了三省出现一体化趋势。A选项,中书、门下在隋朝就已设立;B选项,设政事堂是为了解决两省争论、提高决策效率,不是分权制衡;D选项,材料强调的是三省的关系,未突出行政效率提高。

5.答案:B

简析:宋朝建筑风格从汉唐的沉稳庄重变为挑檐向上翘起,具有艺术感,这与市民社会逐渐兴起,追求审美和生活情趣的变化有关。A选项,宋朝士族衰落;C选项,建筑风格与强干弱枝治国理念无关;D选项,理学强调内敛、秩序等,与建筑风格不符。

6.答案:D

简析:明代内阁大学士掌握票拟权,但神宗要求改票时申时行只得遵旨,说明内阁大学士需服从君权。A选项,内阁大学士可以参与政事;B选项,内阁在明成祖时就已参与军国大事决策;C选项,批红是司礼监太监的职责。

7.答案:A

简析:图片中军费开支激增的时间大概在17世纪初,此时后金崛起,明朝为应对后金威胁,军费开支大增。B选项,抵御瓦剌是在明朝中期;C选项,元朝在14世纪就已灭亡;D选项,统一台湾是在17世纪后期,且统一台湾的军事行动持续时间较短,不会导致军费长期激增。

8.答案:A

简析:雍正帝因试题引用诗句就对査嗣进行严惩,这体现了清廷对思想文化的严密控制。B选项,这一事件不能代表清朝刑法制度整体残酷;C选项,材料体现的是雍正帝对思想的控制,而非士人对清朝统治的不满;D选项,仅凭这一事件不能表明清朝统治危机加剧。

9.答案:C

简析:18世纪大量白银流入中国,导致银贱钱贵,为解决这一问题,清政府大量铸钱。A选项,赋役征银一直存在,不是此时铸钱增多的主要原因;B选项,鸦片倾销导致白银外流是19世纪的情况;D选项,百姓生活困苦与铸钱增多无直接关联。

10.答案:C

简析:“倭寇”发动战争并索得巨款、割走国土,指的是甲午中日战争,这场战争使中国半殖民地半封建社会程度加深。A选项,“自强”运动即洋务运动,在甲午战争前已进行;B选项,无产阶级登上政治舞台是五四运动;D选项,民主共和高潮是辛亥革命,与甲午战争没有直接关系。

11.答案:A

简析:李鸿章热衷于官督商办,张之洞强调“权则股东须有限制”,这反映出洋务派在经济理念上受封建思想影响,对商民权利有所限制。B选项,材料体现的是洋务派的局限性,并非积极顺应近代化潮流;C选项,材料未突出中学为体西学为用思想;D选项,材料强调的是对企业权力的把控,不是剥削民间资本。

12.答案:A

简析:谭嗣同批驳荀子,是为了托古改制,借助批判荀子来减少变法阻力,宣传自己的变法主张。B选项,将荀子塑造为君主专制始作俑者不是其意图;C选项,他的目的不是宣扬先秦儒学民本思想;D选项,他批判荀子并非为巩固儒学正统地位。

13.答案:B

简析:1891年的《鬼拜猪精图》把洋鬼描绘成丑恶形象,易于激发民众对洋人的抗争精神。A选项,“扶清灭洋”口号是19世纪末义和团运动时期提出的;C选项,拜上帝教是太平天国运动的宗教组织,与材料无关;D选项,材料未体现讽刺清政府对外软弱妥协。

14.答案:B

简析:中国人均消费英国棉纺织品远低于洪都拉斯,说明中国自然经济对外国商品有顽强的抵抗力,阻碍了英国商品在中国的销售。A选项,当时中国生产力水平远低于英国;C选项,材料体现的是英国商品在中国销售困难,不是英国对华贸易具有依赖性;D选项,中国对外开放港口少不是主要原因。

15.答案:C

简析:辛亥革命后“敢有帝制自为者天下共击之”成为时代意识,说明民主共和观念广泛传播。A选项,材料强调的是观念,并非政体确立;B选项,“全面改观”说法过于绝对;D选项,“全面转型”表述错误。

二、非选择题

16.

(1)北宋褒扬王安石,认为他主导的变法在政治、经济、文化等方面对朝廷有功;南宋贬斥王安石,把北宋灭亡的根源归为王安石变法,认为其学术政事败坏残酷,祸及社稷。

(2)目的:当时中国面临严重的民族危机,梁启超弘扬王安石的改革精神,希望推进改革以挽救民族危亡。方法:他重视历史记录者的态度,认识到《宋史》受反对党言论影响,不可全信;通过考订历史材料的真伪,为王安石辩诬,重新评价王安石。

17.

(1)清政府对东北地区的移民政策从禁止到部分开放,再到全面开放,最后鼓励移民;前期以山东、河北等地民众自发移民为主,后期政府主导作用增强;移民政策的变化受外来侵略影响,如鸦片战争后开放部分地区;移民主要来自邻近省份;移民规模不断扩大,且从非法移居逐渐转变为合法定居、生产。

(2)大量移民缓解了关内人口压力;增加了东北地区的劳动力,促进当地开发,进而增加政府收入;加强了对东北地区的管理,如设三省;促进了民族融合,新来移民与当地民族通婚、交流;推动了文化交流和先进技术的传播;有助于抵御列强侵略,巩固边疆。

18.

(1)新因素:民族工业。影响:民族工业采用机器生产,产生了新的生产方式;民族工业发展促使资产阶级和工人阶级队伍壮大;为资产阶级领导的民主革命提供了经济和阶级基础;进一步改变了中国传统的经济结构;给中国社会带来新的思想和风气。

(2)甲午中日战争后,帝国主义列强侵略加剧,进一步破坏了中国自然经济,为民族工业发展创造了市场和劳动力等客观条件;清政府为扩大税源,谕令各省设厂,放宽对民间设厂的限制;严重的民族危机刺激,“实业救国”呼声高涨,张謇等有识之士希望通过办厂挽救民族危亡。

19.示例一

观点:中国近代史的演进呈现出“沉沦”的发展趋向。

论证:1840年鸦片战争,中国签订《南京条约》,主权受损,开始沦为半殖民地半封建社会。第二次鸦片战争后,《天津条约》《北京条约》的签订使半殖民地半封建化程度加深。甲午中日战争后,《马关条约》让中国半殖民地化程度大大加深。八国联军侵华战争后,《辛丑条约》的签订使中国完全沦为半殖民地半封建社会。西方列强的侵略使中国国家主权不断丧失,民族危机日益严重。

总结:西方列强的一系列侵略战争及不平等条约的签订,使中国逐渐沦为半殖民地,中国政府逐渐成为列强统治中国的工具,中国近代史在这方面呈现出“沉沦”的发展趋向。

示例二

观点:中国近代史的演进呈现出“上升”的发展趋向。

论证:政治上,辛亥革命推翻君主专制,建立中华民国,推动中国政治民主化进程。经济上,洋务运动引进西方技术,创办近代企业,民族资本主义也不断发展,推动中国走向工业化。思想文化上,西方民主科学理念传入,新文化运动倡导民主与科学,冲击封建思想;马克思主义广泛传播,为新民主主义革命提供思想指导。

总结:在西方列强侵略的刺激下,中国在政治、经济、思想文化等方面不断变革,推动中国社会向近代化方向发展,体现出“上升”的发展趋向。

同课章节目录