2024—2025学年度湖南省常德市汉寿县第一中学高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度湖南省常德市汉寿县第一中学高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 501.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 14:13:30 | ||

图片预览

文档简介

湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年

高一上学期期末考试历史试题

单项选择题:(本题共有 16 个小题,每小题 3 分,共 48 分,只有一个正确答案, 请将正确答案的序号填涂在答题卡上)

1.孔子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周”。孔子的这一言论主要体现他的哪一主张( )

A.核心观念“仁” B.“为政以德”

C.“有教无类”的办学思想 D.恢复西周等级森严的礼乐制度

2.秦始皇三十三年(公元前214年),秦朝政府“发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以适遣戍”。秦朝此举旨在( )

A.扩大商业贸易范围 B.推动民族交融

C.强化对边疆的经略 D.削弱地方势力

3.韩非论及秦国时称“(六国)言赏则不与,言罚则不行……今秦出号令而行赏罚,有功有过,相事也……是故秦战未尝不克,攻未尝不取,所当未尝不破”。材料反映了秦国

A.因六国不讲信用而发动战争 B.对六国的领导功过相当

C.因变法而强大 D.对六国赏罚分明

4.下表所示为汉武帝继位后采取的部分措施。这些措施

A.从根本上解决了王国问题 B.实现了社会性质的转变

C.缓和了政府与商人的矛盾 D.巩固了“大一统”的局面

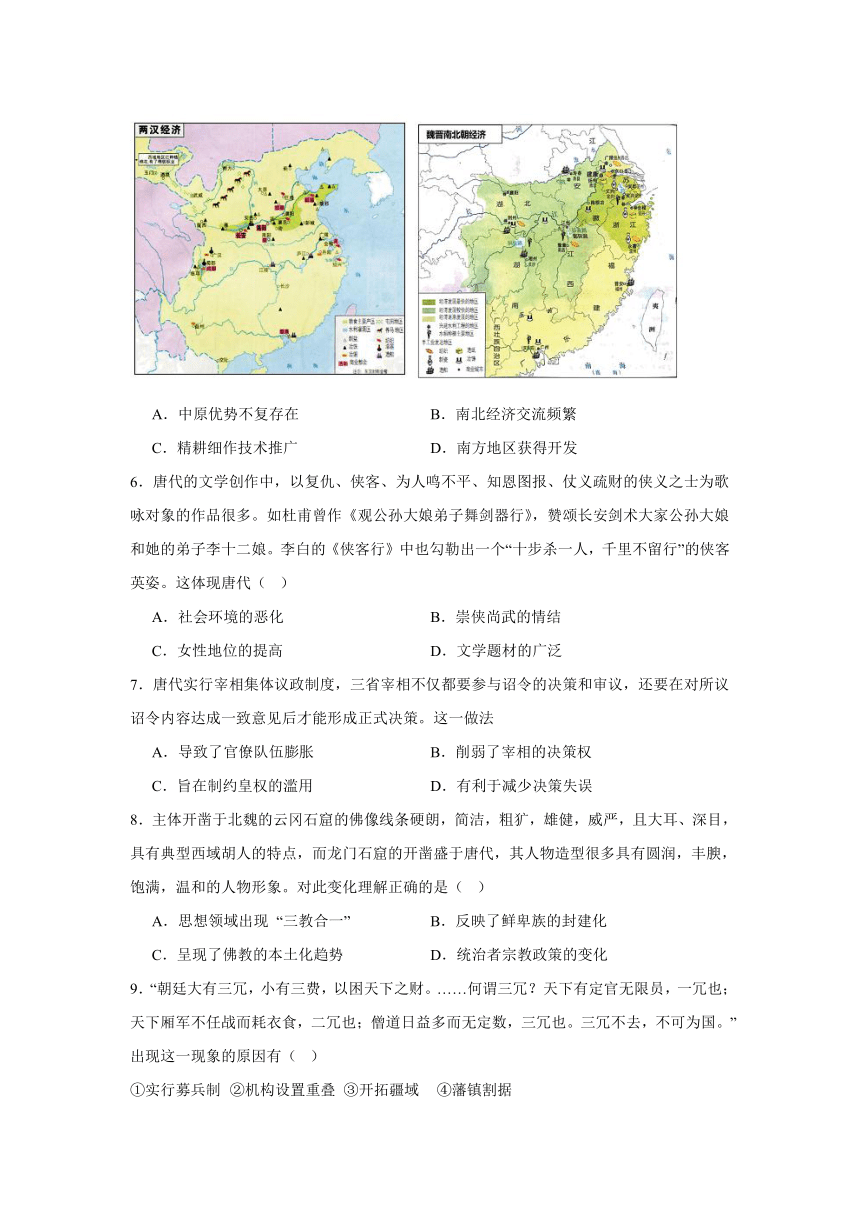

5.对比左图到右图的变化,由此可推知,魏晋南北朝时期( )

A.中原优势不复存在 B.南北经济交流频繁

C.精耕细作技术推广 D.南方地区获得开发

6.唐代的文学创作中,以复仇、侠客、为人鸣不平、知恩图报、仗义疏财的侠义之士为歌咏对象的作品很多。如杜甫曾作《观公孙大娘弟子舞剑器行》,赞颂长安剑术大家公孙大娘和她的弟子李十二娘。李白的《侠客行》中也勾勒出一个“十步杀一人,千里不留行”的侠客英姿。这体现唐代( )

A.社会环境的恶化 B.崇侠尚武的情结

C.女性地位的提高 D.文学题材的广泛

7.唐代实行宰相集体议政制度,三省宰相不仅都要参与诏令的决策和审议,还要在对所议诏令内容达成一致意见后才能形成正式决策。这一做法

A.导致了官僚队伍膨胀 B.削弱了宰相的决策权

C.旨在制约皇权的滥用 D.有利于减少决策失误

8.主体开凿于北魏的云冈石窟的佛像线条硬朗,简洁,粗犷,雄健,威严,且大耳、深目,具有典型西域胡人的特点,而龙门石窟的开凿盛于唐代,其人物造型很多具有圆润,丰腴,饱满,温和的人物形象。对此变化理解正确的是( )

A.思想领域出现 “三教合一” B.反映了鲜卑族的封建化

C.呈现了佛教的本土化趋势 D.统治者宗教政策的变化

9.“朝廷大有三冗,小有三费,以困天下之财。……何谓三冗?天下有定官无限员,一冗也;天下厢军不任战而耗衣食,二冗也;僧道日益多而无定数,三冗也。三冗不去,不可为国。”出现这一现象的原因有( )

①实行募兵制 ②机构设置重叠 ③开拓疆域 ④藩镇割据

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.金熙宗在位时,废除本民族的勃极烈制度,设尚书、中书、门下三省,总理政务。金世宗即位后,强调“所谓一家者,皆一类也。女真、汉人,其实则二”,反对学习汉人风俗,主张“依国家旧风”。上述情况说明( )

A.金熙宗在位时政权全面汉化

B.金朝时民族交融与分歧并存

C.金世宗彻底推翻了改革成果

D.金朝通过改革最终统一全国

11.宋以后,中国东南闽岭各地种棉者渐多,开始种植由海外引进的占城稻以及由西北引进的西瓜,茶树、甘蔗等经济作物的种植都有进一步发展;在湖南洞庭湖区还出现了比较固定种植某种经济作物的“专业户”。这表明( )

A.商品经济发展影响农村种植结构 B.宋代农村自然经济结构逐步解体

C.宋代农村经济作物成为种植主体 D.新航路开辟促进了世界物种交流

12.“新民本”思想是传统民本思想的革新形态,是明末清初由黄宗羲、唐甄为代表的思想家在传统“重民——尊君”的政治模式基础上创建的以“重民——限君”为模式的政治理念和思想形态。与材料中思想最为接近的是( )

A.“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”

B.“宇宙便是吾心,吾心即是真理”

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理”

D.“以天下之权寄天下之人”

13.清朝康乾时期的人口数量和粮食产量得到快速增长,国库财政储备充足,社会稳定。但该时期经济发展并不是因为新的生产方式和新的科学技术引起的生产力革命性提高。这反映出当时清朝( )

A.社会高度发达 B.重农抑商政策盛行

C.科学技术落后 D.盛世中孕育着危机

14.明末清初,理学大家孙奇逢认为,“人皆知珠玉是宝,谁知诸侯之宝别自有在。若宝珠玉必置土地、人民、政事于不理,安免于祸殃必及身不止。珠玉凡宝非其宝者,皆殃之招也”。据此可知,孙奇逢的言论( )

A.对传统体制进行激烈批判

B.认可了民众对私欲的追求

C.适应了商品经济发展要求

D.具有强烈的民本思想色彩

15.这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震动了中国,也震撼了亚洲。对于中国人来说,这场战争是一块“界碑”。这是因为这场战争( )

A.破坏了国家主权 B.促进华夷观念走向解体

C.产生了民族资本 D.推动新的阶级登上舞台

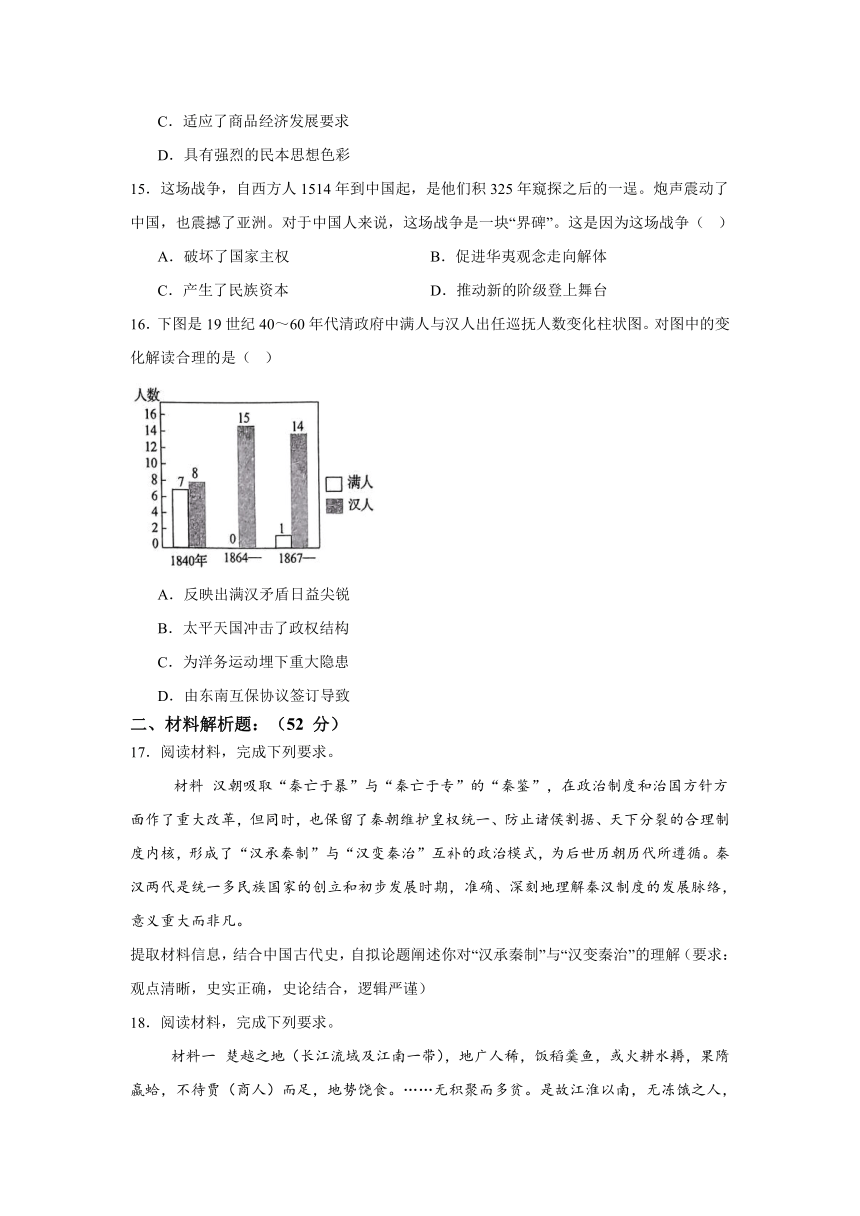

16.下图是19世纪40~60年代清政府中满人与汉人出任巡抚人数变化柱状图。对图中的变化解读合理的是( )

A.反映出满汉矛盾日益尖锐

B.太平天国冲击了政权结构

C.为洋务运动埋下重大隐患

D.由东南互保协议签订导致

二、材料解析题:(52 分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 汉朝吸取“秦亡于暴”与“秦亡于专”的“秦鉴”,在政治制度和治国方针方面作了重大改革,但同时,也保留了秦朝维护皇权统一、防止诸侯割据、天下分裂的合理制度内核,形成了“汉承秦制”与“汉变秦治”互补的政治模式,为后世历朝历代所遵循。秦汉两代是统一多民族国家的创立和初步发展时期,准确、深刻地理解秦汉制度的发展脉络,意义重大而非凡。

提取材料信息,结合中国古代史,自拟论题阐述你对“汉承秦制”与“汉变秦治”的理解(要求:观点清晰,史实正确,史论结合,逻辑严谨)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 楚越之地(长江流域及江南一带),地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水耨,果隋嬴蛤,不待贾(商人)而足,地势饶食。……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

材料二 江南之为国盛矣……兵革勿用,民不外劳,役务宽简,氓庶(百姓)繁育。至余粮栖亩,户不夜扄,盖东南之极也。自晋氏流迁,迄于太元(年号,376~396)之世,百许年中,无风尘之警(战乱),区域之内晏如此。……自此以至于大明(年号。457~465)之际,年逾六纪,民户繁育……良田亦数十万顷,亩值一金……鱼盐杞梓之利,充轫八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)材料一反映的生产方式是什么?比较材料一和材料二、说明从西汉到南朝江南经济最主要的变化。

(2)结合所学知识,分析上述变化的主要原因?并指出其我国古代经济格局产生的深远影响。

(3)你认为社会经济发展必须具备哪些基本的前提条件?

19.阅读材料,回答问题。

材料 《苏报》案与中外交涉

1903年5月,《苏报》延请章士钊为主笔,发表邹容的《革命军》、章太炎的《驳康有为论革命书》,同时报道各地学生的爱国运动。清政府要求逮捕章太炎等人,引发《苏报》案。

第一阶段:关于封馆拿人的交涉

6月29日,清候补道俞明震、上海袁树勋共同知照驻沪外国领事,要求从签票协捕《苏报》和爱国社有关人员。“工部局卒徇其请”,应允签票协捕,但提出的条件是“凡在租界犯案者,应在公堂定罪,在租界受罪”。30日,中外探警逮捕了章太炎等五人。次日,邹容自行投案,共计六人暂禁于租界捕房。经过清廷上海官吏与英、美驻沪领事的“再四磋商”,7月7日《苏报》正式闭封。

第二阶段:关于引渡《苏报》各犯的交涉清政府认为“此事关系重大,非立正典刑,不能定国是而遏乱萌”,延聘外国律师向公审公廨代为起诉,力主将各犯解赴南京,由中国方面处理,“将来惩办轻重由我”。与此同时,清政府外务部也与各国驻京公使多次交涉,希望促使各国驻华公使“务饬沪领将已获六犯迅速解宁,听从中国办理”。延至7月底,除英国外的各国公使均已应允交犯。但此时发生了沈荩因揭露《中俄密约》而被清政府杖毙于北京的事件,于是,“各国皆不以为然,决不肯交”《苏报》各犯。最终,虽然清政府多次表示对六犯“绝不办死罪”,但英国使、领人员认为永远监禁量刑太重,坚持必须减等罪责。至此,中外交涉的重心从是否引渡,转变为各犯特别是章、邹二人监禁年限的交涉。

第三阶段:关于《苏报》案各犯监禁年限的交涉经过多次交涉,清政府看到英国对此案把持甚紧,坚持甚坚,自己断难如愿,因而对此案已是再衰三竭,气馁怠倦。同时英方也表示愿意与清方共同复讯、复议此案。清廷于1904年2月23日训令两江总督魏光焘:“可派员再会审,酌照英使所请公同定断,以期结束”。

1904年5月21日,上海会廨额外公堂宣判:“邹容监禁二年,章炳麟(章太炎)监禁三年,罚作苦工,以示炯戒。限满释放,驱逐出境”。至此,历时近一年的《苏报》案中外交涉宣告结束。

——据王开玺《晚清变局》

以当时一名资产阶级革命者的身份对《苏报》案涉及的中外交涉写一则新闻综评。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)。

2024—2025学年度湖南省汉寿县第一中学高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

一、单项选择题

1.答案:D

简析:孔子认为周朝的礼仪制度借鉴了夏商两代,丰富多彩,他主张遵从周礼,恢复西周等级森严的礼乐制度。A选项“仁”强调人与人之间的关爱;B选项“为政以德”主张统治者以道德治国;C选项“有教无类”是教育理念,均与材料不符。

2.答案:C

简析:秦朝将“尝逋亡人、赘婿、贾人”等迁到桂林、象郡、南海,目的是强化对边疆地区的管理和经营,巩固统一。A选项,秦朝推行重农抑商政策,此举并非为扩大商业贸易范围;B选项,推动民族交融是客观影响,不是主要目的;D选项,材料未体现削弱地方势力。

3.答案:C

简析:韩非指出秦国赏罚分明,令行禁止,这是秦国强大并能战胜六国的原因,反映出秦国因变法而强大。A选项,材料强调的是秦国自身优势,并非六国不讲信用发动战争;B选项,六国赏罚不明,并非功过相当;D选项,秦国是在国内赏罚分明,不是对六国。

4.答案:D

简析:汉武帝在政治、思想、经济、外交等方面采取的一系列措施,加强了中央集权,巩固了“大一统”的局面。A选项,“推恩令”才从根本上解决王国问题;B选项,汉武帝时期社会性质未变;C选项,经济措施打击了富商大贾,并未缓和政府与商人的矛盾。

5.答案:D

简析:从两汉到魏晋南北朝,南方经济发展区域增多,说明南方地区得到开发。A选项,此时经济重心仍在北方,中原优势依旧存在;B选项,材料未体现南北经济交流情况;C选项,材料未涉及精耕细作技术推广。

6.答案:B

简析:唐代文学作品多以侠义之士为歌咏对象,体现出唐代社会崇侠尚武的情结。A选项,文学作品歌颂侠义之士不能说明社会环境恶化;C选项,杜甫赞颂公孙大娘师徒不能说明唐代女性地位提高;D选项,材料主要体现文学作品对侠义之士的歌颂,未突出文学题材广泛。

7.答案:D

简析:唐代宰相集体议政,三省宰相共同参与诏令决策和审议,达成一致才能形成正式决策,这有利于集思广益,减少决策失误。A选项,材料仅涉及三省,与官僚队伍膨胀无关;B选项,宰相本身没有决策权;C选项,这一做法是加强皇权,而非制约皇权。

8.答案:C

简析:从北魏云冈石窟佛像具有西域胡人特点,到唐代龙门石窟佛像造型圆润、温和,体现了佛教传入中国后,逐渐与中国文化融合,呈现本土化趋势。A选项,“三教合一”与佛教造像变化无关;B选项,材料主要体现佛教造像的变化,并非鲜卑族封建化;D选项,北魏和唐朝都推崇佛教,宗教政策未发生较大变化。

9.答案:A

简析:宋代实行募兵制,导致军队数量增加,形成冗兵;机构设置重叠,官员数量增多,形成冗官,这是“三冗”现象出现的原因。③选项,开拓疆域与“三冗”无关;④选项,宋代加强中央集权,未出现藩镇割据局面。

10.答案:B

简析:金熙宗推行汉化改革,金世宗反对学习汉人风俗,这表明金朝时期民族交融与分歧并存。A选项,金熙宗只是部分汉化,并非全面汉化;C选项,金世宗未彻底推翻改革成果;D选项,金朝并未统一全国。

11.答案:A

简析:宋代东南地区经济作物种植增多,还出现“专业户”,这说明商品经济发展影响了农村种植结构。B选项,农村自然经济解体始于鸦片战争后;C选项,材料未体现经济作物成为种植主体;D选项,新航路开辟在宋代之后。

12.答案:D

简析:“以天下之权寄天下之人”主张限制君主权力,与“新民本”思想中“重民——限君”的理念相符。A选项,“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”强调人的本性;B选项,“宇宙便是吾心,吾心即是真理”是主观唯心主义观点;C选项,“穿衣吃饭,即是人伦物理”强调人的正常欲望,均与“新民本”思想不符。

13.答案:D

简析:康乾时期人口、粮食产量增长,但经济发展并非依靠新的生产方式和科技,与当时西方相比,存在科技、生产力等方面的差距,说明盛世中孕育着危机。A选项,“社会高度发达”说法错误;B选项,材料未强调重农抑商政策;C选项,当时传统科技仍有一定成就,“科学技术落后”不准确。

14.答案:D

简析:孙奇逢认为诸侯应重视土地、人民、政事,体现了对人民的重视,具有强烈的民本思想色彩。A选项,其言论未达到激烈批判传统体制的程度;B选项,材料未涉及民众对私欲的追求;C选项,材料未体现与商品经济发展的关联。

15.答案:A

简析:从1514年起325年后的战争是鸦片战争,《南京条约》签订使中国丧失了领土、贸易、关税等主权,所以这场战争是中国的“界碑”。B选项,华夷观念有所松动,但未走向解体;C选项,民族资本主义产生于19世纪六七十年代;D选项,新的阶级登上舞台是在鸦片战争之后。

16.答案:B

简析:19世纪40-60年代,在镇压太平天国运动中,汉族官僚崛起,导致清政府中汉人出任巡抚人数增加,冲击了政权结构。A选项,材料不能体现满汉矛盾日益尖锐;C选项,汉族官僚增多有利于洋务运动开展;D选项,东南互保发生于1900年,与材料时间不符。

二、材料解析题

17.示例:

观点:汉代在总体框架上继承了秦朝制度,又对秦制作了某些调整和变化。

阐述:汉初,经济凋敝,为巩固统治,继承了秦朝的皇帝制度和三公九卿制,汉武帝时设立中朝,转移宰相职权。监察制度方面,承袭秦朝,汉武帝设刺史监察地方。地方制度上,汉初推行郡县制,同时存在封国制,汉武帝颁布“推恩令”解决王国问题,东汉时地方变为州、郡、县三级制。

总结:秦汉时期奠定了封建大一统国家制度基础,其制度演变对后世影响深远。

18.

(1)生产方式:刀耕火种。变化:从人口稀少、生产落后、物资贫乏变为人口增多、农业发达、物资富足。

(2)原因:北方战乱多,南方相对安定;北方人口南迁,带来先进技术和劳动力;南方自然条件优越;统治者重视南方开发。影响:为经济重心南移奠定基础。

(3)前提条件:稳定的社会环境;正确的政策;先进的生产技术;良好的民族关系;人民群众的努力。

19.示例:

《苏报》案中,清政府为镇压革命,不惜向列强求助,暴露其反动本质,不仅出卖司法主权,还企图打压革命力量。列强表面拒绝引渡,实际是想扩大在华权益,利用清政府与革命者的矛盾,以“保护”之名维护自身利益。但这一事件让更多中国人看清了帝国主义和清政府的真面目,促使民众倾向革命,推动了中国革命进程,加速了清王朝的灭亡。

高一上学期期末考试历史试题

单项选择题:(本题共有 16 个小题,每小题 3 分,共 48 分,只有一个正确答案, 请将正确答案的序号填涂在答题卡上)

1.孔子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周”。孔子的这一言论主要体现他的哪一主张( )

A.核心观念“仁” B.“为政以德”

C.“有教无类”的办学思想 D.恢复西周等级森严的礼乐制度

2.秦始皇三十三年(公元前214年),秦朝政府“发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以适遣戍”。秦朝此举旨在( )

A.扩大商业贸易范围 B.推动民族交融

C.强化对边疆的经略 D.削弱地方势力

3.韩非论及秦国时称“(六国)言赏则不与,言罚则不行……今秦出号令而行赏罚,有功有过,相事也……是故秦战未尝不克,攻未尝不取,所当未尝不破”。材料反映了秦国

A.因六国不讲信用而发动战争 B.对六国的领导功过相当

C.因变法而强大 D.对六国赏罚分明

4.下表所示为汉武帝继位后采取的部分措施。这些措施

A.从根本上解决了王国问题 B.实现了社会性质的转变

C.缓和了政府与商人的矛盾 D.巩固了“大一统”的局面

5.对比左图到右图的变化,由此可推知,魏晋南北朝时期( )

A.中原优势不复存在 B.南北经济交流频繁

C.精耕细作技术推广 D.南方地区获得开发

6.唐代的文学创作中,以复仇、侠客、为人鸣不平、知恩图报、仗义疏财的侠义之士为歌咏对象的作品很多。如杜甫曾作《观公孙大娘弟子舞剑器行》,赞颂长安剑术大家公孙大娘和她的弟子李十二娘。李白的《侠客行》中也勾勒出一个“十步杀一人,千里不留行”的侠客英姿。这体现唐代( )

A.社会环境的恶化 B.崇侠尚武的情结

C.女性地位的提高 D.文学题材的广泛

7.唐代实行宰相集体议政制度,三省宰相不仅都要参与诏令的决策和审议,还要在对所议诏令内容达成一致意见后才能形成正式决策。这一做法

A.导致了官僚队伍膨胀 B.削弱了宰相的决策权

C.旨在制约皇权的滥用 D.有利于减少决策失误

8.主体开凿于北魏的云冈石窟的佛像线条硬朗,简洁,粗犷,雄健,威严,且大耳、深目,具有典型西域胡人的特点,而龙门石窟的开凿盛于唐代,其人物造型很多具有圆润,丰腴,饱满,温和的人物形象。对此变化理解正确的是( )

A.思想领域出现 “三教合一” B.反映了鲜卑族的封建化

C.呈现了佛教的本土化趋势 D.统治者宗教政策的变化

9.“朝廷大有三冗,小有三费,以困天下之财。……何谓三冗?天下有定官无限员,一冗也;天下厢军不任战而耗衣食,二冗也;僧道日益多而无定数,三冗也。三冗不去,不可为国。”出现这一现象的原因有( )

①实行募兵制 ②机构设置重叠 ③开拓疆域 ④藩镇割据

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.金熙宗在位时,废除本民族的勃极烈制度,设尚书、中书、门下三省,总理政务。金世宗即位后,强调“所谓一家者,皆一类也。女真、汉人,其实则二”,反对学习汉人风俗,主张“依国家旧风”。上述情况说明( )

A.金熙宗在位时政权全面汉化

B.金朝时民族交融与分歧并存

C.金世宗彻底推翻了改革成果

D.金朝通过改革最终统一全国

11.宋以后,中国东南闽岭各地种棉者渐多,开始种植由海外引进的占城稻以及由西北引进的西瓜,茶树、甘蔗等经济作物的种植都有进一步发展;在湖南洞庭湖区还出现了比较固定种植某种经济作物的“专业户”。这表明( )

A.商品经济发展影响农村种植结构 B.宋代农村自然经济结构逐步解体

C.宋代农村经济作物成为种植主体 D.新航路开辟促进了世界物种交流

12.“新民本”思想是传统民本思想的革新形态,是明末清初由黄宗羲、唐甄为代表的思想家在传统“重民——尊君”的政治模式基础上创建的以“重民——限君”为模式的政治理念和思想形态。与材料中思想最为接近的是( )

A.“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”

B.“宇宙便是吾心,吾心即是真理”

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理”

D.“以天下之权寄天下之人”

13.清朝康乾时期的人口数量和粮食产量得到快速增长,国库财政储备充足,社会稳定。但该时期经济发展并不是因为新的生产方式和新的科学技术引起的生产力革命性提高。这反映出当时清朝( )

A.社会高度发达 B.重农抑商政策盛行

C.科学技术落后 D.盛世中孕育着危机

14.明末清初,理学大家孙奇逢认为,“人皆知珠玉是宝,谁知诸侯之宝别自有在。若宝珠玉必置土地、人民、政事于不理,安免于祸殃必及身不止。珠玉凡宝非其宝者,皆殃之招也”。据此可知,孙奇逢的言论( )

A.对传统体制进行激烈批判

B.认可了民众对私欲的追求

C.适应了商品经济发展要求

D.具有强烈的民本思想色彩

15.这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震动了中国,也震撼了亚洲。对于中国人来说,这场战争是一块“界碑”。这是因为这场战争( )

A.破坏了国家主权 B.促进华夷观念走向解体

C.产生了民族资本 D.推动新的阶级登上舞台

16.下图是19世纪40~60年代清政府中满人与汉人出任巡抚人数变化柱状图。对图中的变化解读合理的是( )

A.反映出满汉矛盾日益尖锐

B.太平天国冲击了政权结构

C.为洋务运动埋下重大隐患

D.由东南互保协议签订导致

二、材料解析题:(52 分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 汉朝吸取“秦亡于暴”与“秦亡于专”的“秦鉴”,在政治制度和治国方针方面作了重大改革,但同时,也保留了秦朝维护皇权统一、防止诸侯割据、天下分裂的合理制度内核,形成了“汉承秦制”与“汉变秦治”互补的政治模式,为后世历朝历代所遵循。秦汉两代是统一多民族国家的创立和初步发展时期,准确、深刻地理解秦汉制度的发展脉络,意义重大而非凡。

提取材料信息,结合中国古代史,自拟论题阐述你对“汉承秦制”与“汉变秦治”的理解(要求:观点清晰,史实正确,史论结合,逻辑严谨)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 楚越之地(长江流域及江南一带),地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水耨,果隋嬴蛤,不待贾(商人)而足,地势饶食。……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

材料二 江南之为国盛矣……兵革勿用,民不外劳,役务宽简,氓庶(百姓)繁育。至余粮栖亩,户不夜扄,盖东南之极也。自晋氏流迁,迄于太元(年号,376~396)之世,百许年中,无风尘之警(战乱),区域之内晏如此。……自此以至于大明(年号。457~465)之际,年逾六纪,民户繁育……良田亦数十万顷,亩值一金……鱼盐杞梓之利,充轫八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)材料一反映的生产方式是什么?比较材料一和材料二、说明从西汉到南朝江南经济最主要的变化。

(2)结合所学知识,分析上述变化的主要原因?并指出其我国古代经济格局产生的深远影响。

(3)你认为社会经济发展必须具备哪些基本的前提条件?

19.阅读材料,回答问题。

材料 《苏报》案与中外交涉

1903年5月,《苏报》延请章士钊为主笔,发表邹容的《革命军》、章太炎的《驳康有为论革命书》,同时报道各地学生的爱国运动。清政府要求逮捕章太炎等人,引发《苏报》案。

第一阶段:关于封馆拿人的交涉

6月29日,清候补道俞明震、上海袁树勋共同知照驻沪外国领事,要求从签票协捕《苏报》和爱国社有关人员。“工部局卒徇其请”,应允签票协捕,但提出的条件是“凡在租界犯案者,应在公堂定罪,在租界受罪”。30日,中外探警逮捕了章太炎等五人。次日,邹容自行投案,共计六人暂禁于租界捕房。经过清廷上海官吏与英、美驻沪领事的“再四磋商”,7月7日《苏报》正式闭封。

第二阶段:关于引渡《苏报》各犯的交涉清政府认为“此事关系重大,非立正典刑,不能定国是而遏乱萌”,延聘外国律师向公审公廨代为起诉,力主将各犯解赴南京,由中国方面处理,“将来惩办轻重由我”。与此同时,清政府外务部也与各国驻京公使多次交涉,希望促使各国驻华公使“务饬沪领将已获六犯迅速解宁,听从中国办理”。延至7月底,除英国外的各国公使均已应允交犯。但此时发生了沈荩因揭露《中俄密约》而被清政府杖毙于北京的事件,于是,“各国皆不以为然,决不肯交”《苏报》各犯。最终,虽然清政府多次表示对六犯“绝不办死罪”,但英国使、领人员认为永远监禁量刑太重,坚持必须减等罪责。至此,中外交涉的重心从是否引渡,转变为各犯特别是章、邹二人监禁年限的交涉。

第三阶段:关于《苏报》案各犯监禁年限的交涉经过多次交涉,清政府看到英国对此案把持甚紧,坚持甚坚,自己断难如愿,因而对此案已是再衰三竭,气馁怠倦。同时英方也表示愿意与清方共同复讯、复议此案。清廷于1904年2月23日训令两江总督魏光焘:“可派员再会审,酌照英使所请公同定断,以期结束”。

1904年5月21日,上海会廨额外公堂宣判:“邹容监禁二年,章炳麟(章太炎)监禁三年,罚作苦工,以示炯戒。限满释放,驱逐出境”。至此,历时近一年的《苏报》案中外交涉宣告结束。

——据王开玺《晚清变局》

以当时一名资产阶级革命者的身份对《苏报》案涉及的中外交涉写一则新闻综评。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)。

2024—2025学年度湖南省汉寿县第一中学高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

一、单项选择题

1.答案:D

简析:孔子认为周朝的礼仪制度借鉴了夏商两代,丰富多彩,他主张遵从周礼,恢复西周等级森严的礼乐制度。A选项“仁”强调人与人之间的关爱;B选项“为政以德”主张统治者以道德治国;C选项“有教无类”是教育理念,均与材料不符。

2.答案:C

简析:秦朝将“尝逋亡人、赘婿、贾人”等迁到桂林、象郡、南海,目的是强化对边疆地区的管理和经营,巩固统一。A选项,秦朝推行重农抑商政策,此举并非为扩大商业贸易范围;B选项,推动民族交融是客观影响,不是主要目的;D选项,材料未体现削弱地方势力。

3.答案:C

简析:韩非指出秦国赏罚分明,令行禁止,这是秦国强大并能战胜六国的原因,反映出秦国因变法而强大。A选项,材料强调的是秦国自身优势,并非六国不讲信用发动战争;B选项,六国赏罚不明,并非功过相当;D选项,秦国是在国内赏罚分明,不是对六国。

4.答案:D

简析:汉武帝在政治、思想、经济、外交等方面采取的一系列措施,加强了中央集权,巩固了“大一统”的局面。A选项,“推恩令”才从根本上解决王国问题;B选项,汉武帝时期社会性质未变;C选项,经济措施打击了富商大贾,并未缓和政府与商人的矛盾。

5.答案:D

简析:从两汉到魏晋南北朝,南方经济发展区域增多,说明南方地区得到开发。A选项,此时经济重心仍在北方,中原优势依旧存在;B选项,材料未体现南北经济交流情况;C选项,材料未涉及精耕细作技术推广。

6.答案:B

简析:唐代文学作品多以侠义之士为歌咏对象,体现出唐代社会崇侠尚武的情结。A选项,文学作品歌颂侠义之士不能说明社会环境恶化;C选项,杜甫赞颂公孙大娘师徒不能说明唐代女性地位提高;D选项,材料主要体现文学作品对侠义之士的歌颂,未突出文学题材广泛。

7.答案:D

简析:唐代宰相集体议政,三省宰相共同参与诏令决策和审议,达成一致才能形成正式决策,这有利于集思广益,减少决策失误。A选项,材料仅涉及三省,与官僚队伍膨胀无关;B选项,宰相本身没有决策权;C选项,这一做法是加强皇权,而非制约皇权。

8.答案:C

简析:从北魏云冈石窟佛像具有西域胡人特点,到唐代龙门石窟佛像造型圆润、温和,体现了佛教传入中国后,逐渐与中国文化融合,呈现本土化趋势。A选项,“三教合一”与佛教造像变化无关;B选项,材料主要体现佛教造像的变化,并非鲜卑族封建化;D选项,北魏和唐朝都推崇佛教,宗教政策未发生较大变化。

9.答案:A

简析:宋代实行募兵制,导致军队数量增加,形成冗兵;机构设置重叠,官员数量增多,形成冗官,这是“三冗”现象出现的原因。③选项,开拓疆域与“三冗”无关;④选项,宋代加强中央集权,未出现藩镇割据局面。

10.答案:B

简析:金熙宗推行汉化改革,金世宗反对学习汉人风俗,这表明金朝时期民族交融与分歧并存。A选项,金熙宗只是部分汉化,并非全面汉化;C选项,金世宗未彻底推翻改革成果;D选项,金朝并未统一全国。

11.答案:A

简析:宋代东南地区经济作物种植增多,还出现“专业户”,这说明商品经济发展影响了农村种植结构。B选项,农村自然经济解体始于鸦片战争后;C选项,材料未体现经济作物成为种植主体;D选项,新航路开辟在宋代之后。

12.答案:D

简析:“以天下之权寄天下之人”主张限制君主权力,与“新民本”思想中“重民——限君”的理念相符。A选项,“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”强调人的本性;B选项,“宇宙便是吾心,吾心即是真理”是主观唯心主义观点;C选项,“穿衣吃饭,即是人伦物理”强调人的正常欲望,均与“新民本”思想不符。

13.答案:D

简析:康乾时期人口、粮食产量增长,但经济发展并非依靠新的生产方式和科技,与当时西方相比,存在科技、生产力等方面的差距,说明盛世中孕育着危机。A选项,“社会高度发达”说法错误;B选项,材料未强调重农抑商政策;C选项,当时传统科技仍有一定成就,“科学技术落后”不准确。

14.答案:D

简析:孙奇逢认为诸侯应重视土地、人民、政事,体现了对人民的重视,具有强烈的民本思想色彩。A选项,其言论未达到激烈批判传统体制的程度;B选项,材料未涉及民众对私欲的追求;C选项,材料未体现与商品经济发展的关联。

15.答案:A

简析:从1514年起325年后的战争是鸦片战争,《南京条约》签订使中国丧失了领土、贸易、关税等主权,所以这场战争是中国的“界碑”。B选项,华夷观念有所松动,但未走向解体;C选项,民族资本主义产生于19世纪六七十年代;D选项,新的阶级登上舞台是在鸦片战争之后。

16.答案:B

简析:19世纪40-60年代,在镇压太平天国运动中,汉族官僚崛起,导致清政府中汉人出任巡抚人数增加,冲击了政权结构。A选项,材料不能体现满汉矛盾日益尖锐;C选项,汉族官僚增多有利于洋务运动开展;D选项,东南互保发生于1900年,与材料时间不符。

二、材料解析题

17.示例:

观点:汉代在总体框架上继承了秦朝制度,又对秦制作了某些调整和变化。

阐述:汉初,经济凋敝,为巩固统治,继承了秦朝的皇帝制度和三公九卿制,汉武帝时设立中朝,转移宰相职权。监察制度方面,承袭秦朝,汉武帝设刺史监察地方。地方制度上,汉初推行郡县制,同时存在封国制,汉武帝颁布“推恩令”解决王国问题,东汉时地方变为州、郡、县三级制。

总结:秦汉时期奠定了封建大一统国家制度基础,其制度演变对后世影响深远。

18.

(1)生产方式:刀耕火种。变化:从人口稀少、生产落后、物资贫乏变为人口增多、农业发达、物资富足。

(2)原因:北方战乱多,南方相对安定;北方人口南迁,带来先进技术和劳动力;南方自然条件优越;统治者重视南方开发。影响:为经济重心南移奠定基础。

(3)前提条件:稳定的社会环境;正确的政策;先进的生产技术;良好的民族关系;人民群众的努力。

19.示例:

《苏报》案中,清政府为镇压革命,不惜向列强求助,暴露其反动本质,不仅出卖司法主权,还企图打压革命力量。列强表面拒绝引渡,实际是想扩大在华权益,利用清政府与革命者的矛盾,以“保护”之名维护自身利益。但这一事件让更多中国人看清了帝国主义和清政府的真面目,促使民众倾向革命,推动了中国革命进程,加速了清王朝的灭亡。

同课章节目录