2024—2025学年度江苏省丹阳市(南通市直,通州,启东)高一第一学期期末联考质量检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度江苏省丹阳市(南通市直,通州,启东)高一第一学期期末联考质量检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 488.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 15:23:16 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度江苏省丹阳市(南通市直,通州,启东)高一第一学期期末联考质量检测

历史试题

2025.01

一、选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.浙江余姚的施岙(ào)古稻田(距今约7000—4500年)是目前世界上发现的面积最大、年代最早、文化序列最完整、证据最充分的大规模古稻田。经考古发掘,它已出现较完备的田埂、河道、灌排水口组成的稻田系统。据此可知,这一时期该地区( )

A.主要从事渔猎和采集 B.具有进入早期国家的基础

C.典型器物为彩绘陶器 D.井田制成为土地经营方式

2.战国时期,各诸侯国的都邑和郡县都有专门的官府手工业管理机构,如府、库设有工师负责组织和安排生产,并且通过“物勒工名(产品刻上工匠的名字),以考其诚”的标准实行严格追责制度。这说明当时( )

A.重农抑商政策的实施 B.手工业的分工更加细密

C.严格管理以保障质量 D.自由雇佣劳动规模扩大

3.秦惠文王在兼并巴地(今重庆)之后,任命当地部族首领为蛮夷君长,延续其管辖权。随着统一国家的形成,秦朝在兼顾边地民族自身特点的基础上,将普通郡县的统治方式推行于此。这一变化意在( )

A.缓和民族关系 B.提高行政效率 C.推动地方发展 D.加强中央集权

4.西晋末年以来,社会动乱,农民流离失所,只得依附于豪强地主。为解决这一问题,485年,北魏孝文帝颁布诏令,要求各地官员共同分配田地,确认土地归属,督促农耕与蚕桑。这一做法( )

A.保证农民生产时间充分 B.导致均田制无法推行

C.减轻政府对农民的控制 D.促进社会经济的恢复

5.辽宋金的统治者运用“五德终始说”为自己的正统地位寻找依据。元朝建立后,正统观念被统治者所接受,分别修《宋史》《辽史》《金史》,皆纳入中国正史之中。这体现出元朝( )

A.儒学正统地位受到冲击 B.彰显“中华一统”思想

C.实行民族平等巩固统治 D.通过修史消除民族矛盾

6.明朝后期,闽商李晋德编撰记录经商经验的著作《客商一览醒迷》,徽商黄汴编撰了当时比较完备的国内交通指南《天下水陆路程》。此类书籍的出现反映了当时( )

A.跨区域商品贸易的繁荣 B.新的生产方式快速发展

C.海陆丝绸之路发展迅速 D.工商皆本观念广泛认同

7.太平天国运动时期,总督和巡抚的财政支配权扩大。曾国藩说:“自(太平)军兴以来,各省丁、漕等款,纷纷奏留,供本省军需,于是户部之权日轻,疆臣之权日重。”这一现象( )

A.加剧社会的贫困和混乱 B.加速湘淮系官僚集团衰落

C.表明清朝中央权力下移 D.严重动摇清政府统治根基

8.针对当时西北边疆危机,李鸿章认为“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘”;左宗棠认为“中国定都北京,蒙古环卫北方,与陕甘以及新疆实为一整体;新疆不固,则蒙古不安,蒙古不安,京师亦无晏眠之日”。这说明( )

A.民族危机的严峻性 B.洋务运动失败的必然性

C.维新运动的必要性 D.甲午中日战争的破坏性

9.孙中山在任职临时大总统期间发布《大总统令内务部禁止买卖人口文》,禁止买卖人口,废除各种贱民身份;发布《保护人民财产令》,凡在民国范围内之人民,所有一切私产,非经正式裁判宣告,不得擅自查封或充公。这些措施( )

A.体现了民族主义 B.防止了专制独裁

C.彰显了民权意识 D.实现了移风易俗

10.据史料记载:“民国二年,(我国)进口英、印及日本之棉纱共2685363担;民国七年则为1114618担,亦减一半。过去三十年所成诸厂,历久奄奄不振者,兹皆顿然起色,盈利年百余万,企业者乃踵起而营纺织厂矣。”这说明当时( )

A.列强转变经济侵略方式 B.国际环境有利于民族工业发展

C.军阀混战冲击经济发展 D.中国工人阶级已登上政治舞台

11.1916年9月,陈独秀在改名后的《新青年》第一期上发表《新青年》一文,写道“倘自认为二十世纪之新青年,头脑中必斩尽涤绝……腐败堕落……做官发财思想,精神上别构真实新鲜之信仰,始得谓为新青年而非旧青年,始得谓为真青年而非伪青年。”这一认识体现出( )

A.受到俄国十月革命影响 B.新文化运动的思想导向

C.马克思主义的广泛传播 D.对传统文化的全面否定

12.巴黎和会召开前夕,日本散播谣言,指责中国在宣战后宣而不战,没有资格参加会议。中国代表陆徵祥驳斥道:“欧战时在战线中之华工二十万人,掘战壕,搬炮弹,制枪子,无论后方前线,华工均奋勇当先。中国何负于协约?”由此可知,当时( )

A.日本意图加速推进全面侵华战争 B.列强否认中国的战胜国地位

C.中国为协约国的胜利作出了贡献 D.中国的正义要求被列强拒绝

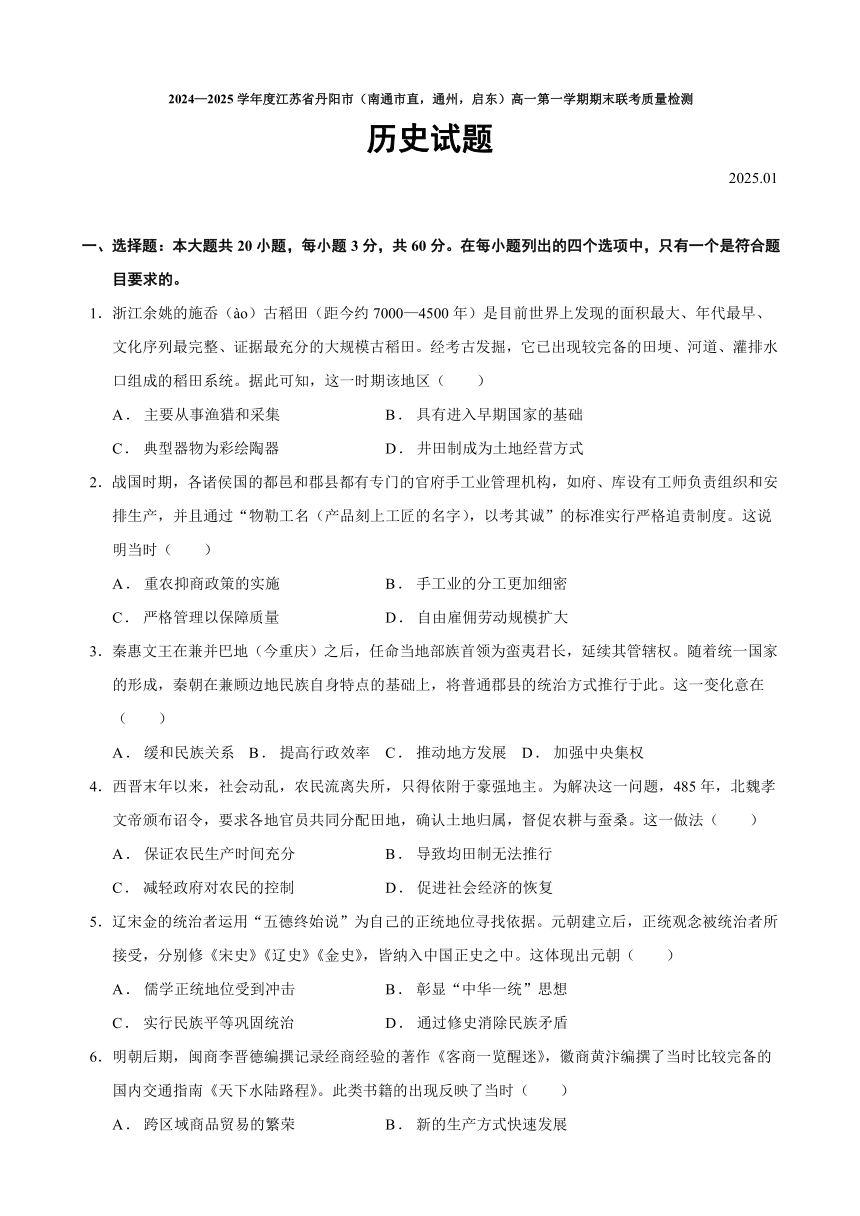

13.如图为国民革命北伐时期湖北省农民协会印行的一副宣传画《我们的战线》。该画旨在( )

A.鼓动民众反封建的革命思想 B.推动革命统一战线建立

C.呼吁武装反抗国民党反动派 D.倡导农民开展土地革命

14.如表中的土地法部分内容的变化( )

时间 名称 部分内容

1928年12月 《井冈山土地法》 没收一切土地归苏维埃政府所有……经苏维埃政府没收并分配后,禁止买卖

1929年4月 《兴国县土地法》 没收一切公共土地及地主阶级的土地归兴国工农兵代表会议政府所有……经工农兵政府没收并分配后,禁止买卖

1931年2月 《井冈山土地法》修订 修改农民只有土地使用权、禁止土地买卖的规定,肯定农民对土地的所有权

A.体现社会主要矛盾的变化 B.适应土地改革的形势

C.利于巩固农村革命根据地 D.推动红军长征的胜利

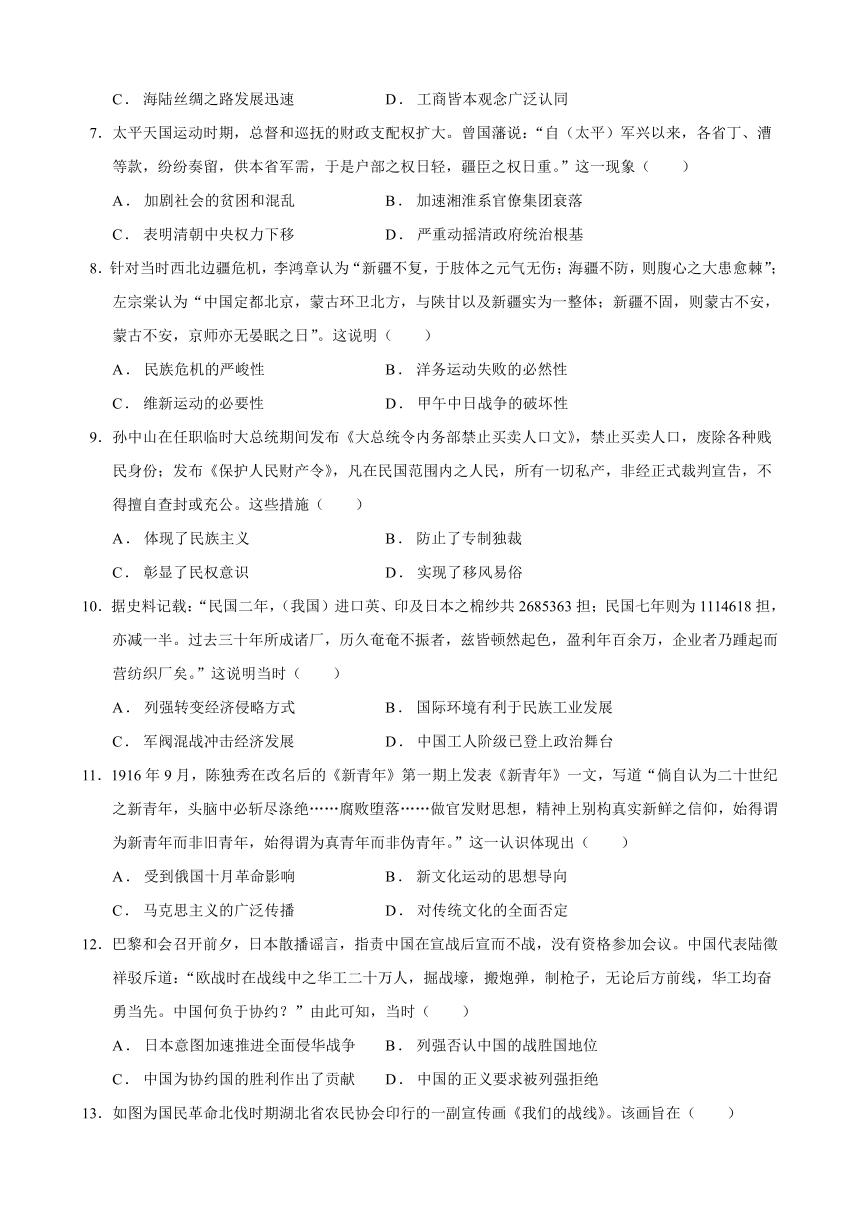

15.如图是解放战争时期1947年某次战役的示意图(局部),这次战役的主要背景是( )

A.东北地区全境解放 B.挫败国民党的重点进攻

C.基本解放华北全境 D.揭开了战略进攻的序幕

16.1955年4月,在万隆会议中,有国家反对和平共处五项原则的数目和措辞。周恩来表示“写法可以修改,数目也可以增减,因为我们寻求的是把我们的共同愿望肯定下来,以利于保障集体和平”。周恩来的做法( )

A.体现实行“一边倒”的方针 B.推动印度支那问题政治解决

C.反映中国外交政策的务实性 D.彰显中国特色大国外交理念

17.1962年正是河南兰考县灾情最严重的时候,焦裕禄来到兰考担任县委书记。他抓住治沙这一关键环节,用一年多的时间深入实地调查,掌握第一手资料,并形成种植速生泡桐林的治理方案。这反映的时代精神是( )

A.英勇顽强、舍生忘死 B.艰苦奋斗、科学求实

C.服务人民、助人为乐 D.解放思想、勇于创新

18.1965—1980年,国家累计向三线地区投资2052.68亿元,占同期全国投资的39.01%,而在三线建设高峰的“三五”计划期间,这一比例更是高达49.43%。这说明三线建设( )

A.实现了国民经济的调整目标 B.建成了较完整的工业体系

C.推动了全党工作着重点转移 D.改善了我国国民经济布局

19.改革开放后,我国各民族的社会交往扩大、民族通婚的比例越来越高,由多民族构成的混合家庭数量不断增加。2000—2010年,两个民族户家庭数从994万户增加至1081万户,三个民族户家庭数从14万户增加至20万户。这一现象有利于( )

A.中华民族共同体的建设 B.保障少数民族参政议政权利

C.确立民族区域自治制度 D.加强社会主义民主政治建设

20.2024年9月,中非合作论坛峰会在北京召开。中国和53个非洲国家的代表、非盟委员会主席协商一致通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛——北京行动计划(2025—2027)》。这表明中非( )

A.深化互利合作共谋发展 B.积极发展新型大国关系

C.反对霸权主义强权政治 D.努力构建睦邻友好关系

二、非选择题:本大题共3小题,共40分。

21.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

西汉初年匈奴强盛,西汉统治者在同匈奴的对峙过程中,逐渐认识到西域的重要性。汉武帝即位后决心联系西域,希望利用大月氏对匈奴的仇恨,与其结为同盟,共同对付匈奴。汉武帝招募张骞出使西域,但大月氏已放弃向匈奴复仇,张骞不得要领而归。此行虽未实现初衷,但在西域传播了汉朝声威,并获得大量前所未闻的当地资料,故被誉为“凿空”之举。汉武帝敦本务实,虽然合击匈奴的计划未能达成,但为加强与西域诸国的交流往来,派遣张骞第二次出使西域,此后汉朝与西域交往更加频繁。

——摘编自中国历史研究院主编《中华文明史简明读本》

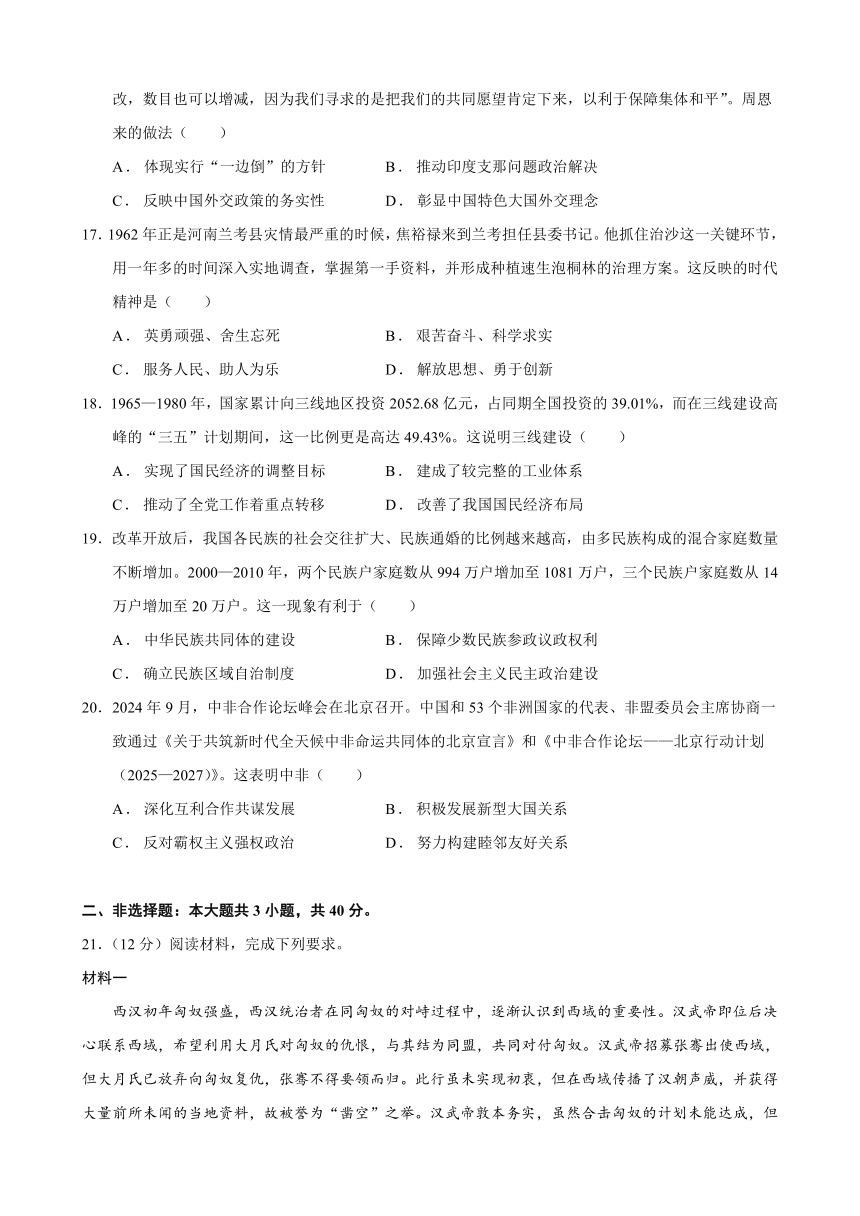

材料二

唐朝对外主要交通路线示意图

唐朝时期,亚、非地区许多国家的使节、商贾、学者、艺术家、僧侣等,不断地来到唐朝访问、求学和贸易。唐朝派往国外的使臣僧侣以及到外国经商的商人也不绝于途。那时和唐朝通使交好的国家,主要的有70多个。唐政府在中央设有鸿胪寺,负责接待各国使节和宾客,在缘边之地设互市监、市舶使掌管对外贸易。长安、洛阳、广州、扬州等都是唐朝对外贸易的重要城市。长安的太学里有为数众多的外国留学生,在唐朝政府机构中也有不少的外国人供职。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析张骞出使西域的历史背景。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝对外交往的特点和影响。(8分)

22.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料

周立波(1908年—1979年),中国共产党党员,左翼作家。1937年12月赴华北抗日前线做战地记者,并先后为来中国采访的美国作家史沫特莱与军事观察员卡尔逊作翻译。他走访了晋察冀边区,写出了报告文学集《晋察冀边区印象记》。以下为文章的节选:

“……(龙泉关)城外有两百多家人家,当我们过身时,妇女们都出来了,还有孩子们的歌咏队,还有农民自卫队。这回不是义和拳,不再用迷信,不止用刀矛了,他们有最现代的组织、最科学的头脑。……到山顶东望,太行山脉的山峦……绵延几千里的山地,好像是特别为我中华民族造设的一样,敌人就是派几万架飞机、几千尊大炮来,到这里也没有办法。”

“我到洪子店时,敌人刚退走,他们放火烧了的房子,还在冒烟。镇上的几个壮丁,已经在镇外的田野掩埋尸体。人民正在陆续的回来。镇上又开始听到婴儿的哭声和鸡狗的喧嚣了。一切都在迅速的恢复常态。女人们忙着打扫屋宇,男人们忙着收拾街衢,墙壁上的我军标语,被敌人涂掉了许多,这些都需要重新写制,做宣传工作的人也都忙了。”

1938年6月,周立波的《晋察冀边区印象记》在汉口出版。《新华日报》为其做了宣传:“烽火中的华北人民之抗战姿态和苦难;悲伤与欢喜都深印在书里。武器短少的第八路军和游击队最近在华北捷报频传,他们怎么能够这样的?这本书可以解决这些疑问。”

——摘编自马娇娇《抗战初期“晋察冀”的叙事生产与地方言说》

(1)根据材料及所学知识,概括《晋察冀边区印象记》写作的历史背景。(4分)

(2)从材料中提取两组相关联信息,并以此为依据,分别归纳周立波对当时晋察冀边区“印象”的内涵。(要求:信息明确,归纳准确、表述清晰)(6分)

(3)根据材料及所学知识,指出《晋察冀边区印象记》的出版对当时的影响。(4分)

23.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

20世纪80年代,邓小平指出现代化建设不能照搬外国模式,要“走自己的路,建设有中国特色的社会主义”“中国进行现代化建设一定要坚持自力更生为主的原则”“像中国这样大的国家搞建设,不靠自己不行,主要靠自己,这叫做自力更生”。当然“三十几年的经验教训告诉我们,关起门来搞建设是不行的”“中国的发展离不开世界”。社会主义现代化建设要坚持把马克思主义基本原理与中国具体实际结合起来,基于中国国情走自己的路。

材料二

中国经济总量赶超世界主要国家经济总量的时间表

——上述材料均摘编自王如玉等《中国现代化道路经济背景的历史演变》

(1)根据材料一及所学知识,归纳20世纪80年代我国“基于中国国情走自己的路”的经济措施和理论。(6分)

(2)根据材料二,概括1992—2010年我国经济发展的表现。(4分)

(3)根据上述材料及所学知识,指出改革开放前三十年的实践探索对新时代推进中国式现代化的启示。(4分)

2024—2025学年度江苏省丹阳市(南通市直,通州,启东)高一第一学期期末联考质量检测历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:B

简析:施岙古稻田有较完备的稻田系统,农业的发展为早期国家的形成奠定了物质基础,所以该地区具有进入早期国家的基础。A选项,此时已出现大规模稻田,并非主要从事渔猎和采集;C选项,材料未提及典型器物为彩绘陶器;D选项,井田制出现在商周时期。

2.答案:C

简析:战国时期官府手工业管理机构通过“物勒工名”实行严格追责制度,目的是严格管理以保障产品质量。A选项,材料未体现重农抑商政策;B选项,材料强调的是管理和质量,不是手工业分工;D选项,自由雇佣劳动出现于明清时期。

3.答案:D

简析:秦朝在巴地从任命当地部族首领管理到推行普通郡县制,加强了中央对地方的直接控制,目的是加强中央集权。A选项,缓和民族关系不是主要目的;B选项,材料未体现行政效率提高;C选项,推动地方发展是客观效果,并非主要意图。

4.答案:D

简析:北魏孝文帝颁布诏令分配田地,确认土地归属,督促农耕与蚕桑,有利于促进社会经济的恢复。A选项,材料未提及保证农民生产时间;B选项,均田制得以推行;C选项,均田制加强了政府对农民的控制。

5.答案:B

简析:元朝分别修《宋史》《辽史》《金史》并纳入正史,体现出元朝认为辽、宋、金都是中国历史的一部分,彰显了“中华一统”思想。A选项,材料体现儒学正统地位得到强化;C选项,元朝实行民族分化政策;D选项,“消除民族矛盾”说法过于绝对。

6.答案:A

简析:明朝后期闽商、徽商编撰经商经验著作和国内交通指南,反映了当时跨区域商品贸易的繁荣,商人需要相关知识。B选项,新的生产方式是指资本主义萌芽,材料未体现;C选项,材料未涉及海陆丝绸之路;D选项,“广泛认同”说法错误。

7.答案:C

简析:太平天国运动时期,总督和巡抚财政支配权扩大,户部权力变轻,表明清朝中央权力下移。A选项,材料现象与社会贫困和混乱无直接关联;B选项,这一现象加速湘淮系官僚集团崛起;D选项,太平天国运动严重动摇清政府统治根基,而不是这一现象。

8.答案:A

简析:李鸿章和左宗棠对西北边疆危机和海疆危机的不同看法,都反映出当时民族危机的严峻性。B选项,材料与洋务运动失败无关;C选项,材料未涉及维新运动;D选项,此时甲午中日战争还未爆发。

9.答案:C

简析:孙中山发布禁止买卖人口、保护人民财产的法令,保障了人民的基本权利,彰显了民权意识。A选项,材料未体现民族主义;B选项,这些措施不能防止专制独裁;D选项,“实现了”说法过于绝对。

10.答案:B

简析:民国二年到民国七年,进口棉纱减少,民族纺织厂盈利增加,是因为一战期间列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,国际环境有利于民族工业发展。A选项,此时列强经济侵略方式未转变;C选项,材料体现的是民族工业发展,不是军阀混战冲击经济;D选项,中国工人阶级登上政治舞台是在五四运动时期。

11.答案:B

简析:陈独秀在《新青年》上发表文章,倡导新青年要有新思想、新信仰,体现了新文化运动的思想导向。A选项,俄国十月革命是1917年;C选项,马克思主义广泛传播是在1919年五四运动后;D选项,材料未体现对传统文化的全面否定。

12.答案:C

简析:中国代表陆徵祥驳斥日本谣言,指出华工在一战中的贡献,说明中国为协约国的胜利作出了贡献。A选项,当时日本未进行全面侵华战争;B选项,材料未体现列强否认中国的战胜国地位;D选项,材料未提及中国正义要求被列强拒绝。

13.答案:A

简析:国民革命北伐时期的宣传画《我们的战线》,旨在鼓动民众反封建的革命思想,推动北伐战争的进行。B选项,革命统一战线在北伐前已建立;C选项,呼吁武装反抗国民党反动派是在大革命失败后;D选项,土地革命是在八七会议后开展。

14.答案:C

简析:土地法部分内容的变化,肯定农民对土地的所有权,满足了农民的土地要求,有利于巩固农村革命根据地。A选项,当时社会主要矛盾未发生变化;B选项,土地改革是在新中国成立后;D选项,与红军长征胜利无关。

15.答案:B

简析:1947年的这次战役示意图(局部),结合所学可知是在挫败国民党的重点进攻之后,解放军开始战略反攻。A选项,东北地区全境解放是在辽沈战役后;C选项,基本解放华北全境是在平津战役后;D选项,揭开战略进攻序幕的是刘邓大军挺进大别山,与图片不符。

16.答案:C

简析:周恩来在万隆会议上表示和平共处五项原则的写法和数目可以调整,以保障集体和平,反映了中国外交政策的务实性。A选项,“一边倒”是倒向社会主义阵营,与材料无关;B选项,推动印度支那问题政治解决的是日内瓦会议;D选项,中国特色大国外交理念是在新时代提出的。

17.答案:B

简析:焦裕禄在兰考灾情严重时深入实地调查,抓住治沙关键环节,形成治理方案,体现了艰苦奋斗、科学求实的时代精神。A选项,英勇顽强、舍生忘死是抗美援朝精神;C选项,服务人民、助人为乐是雷锋精神;D选项,解放思想、勇于创新与材料不符。

18.答案:D

简析:三线建设大量投资西部地区,有利于改善我国国民经济布局,促进西部地区发展。A选项,三线建设与国民经济调整目标无关;B选项,我国较完整的工业体系在一五计划后初步建立;C选项,全党工作着重点转移是在十一届三中全会后。

19.答案:A

简析:改革开放后我国多民族混合家庭数量增加,有利于促进各民族之间的交流与融合,推动中华民族共同体的建设。B选项,材料与少数民族参政议政权利无关;C选项,民族区域自治制度在1954年宪法中确立;D选项,材料主要体现民族关系,与社会主义民主政治建设联系不紧密。

20.答案:A

简析:中非合作论坛峰会通过相关宣言和行动计划,表明中非深化互利合作,共同谋求发展。B选项,非洲国家不是大国;C选项,材料未体现反对霸权主义强权政治;D选项,非洲国家不是中国的邻国。

二、非选择题

21.

(1)背景:西汉经过前期的休养生息,国力强盛,汉武帝积极开拓疆域;匈奴强盛,对西汉边疆构成威胁,西汉需要抵御匈奴进攻;西域战略位置重要,西汉统治者认识到其重要性,希望联合西域力量对抗匈奴。

(2)特点:唐朝与亚非众多国家往来频繁,是双向交流;交往国家数量多、范围广;交往形式多样,包括政治、经济、文化等方面;设立鸿胪寺、互市监、市舶使等专门机构负责对外事务;注重文化交流,有外国留学生和外国人在唐朝供职;对外交通水陆并进。

影响:加强了中国与其他国家的友好联系,增进了相互了解;扩大了对外贸易,促进了经济繁荣,长安、洛阳、广州、扬州等城市更加繁荣;提高了中国的国际影响力,中华文化传播到更多国家和地区,扩大了中华文化圈。

22.

(1)背景:1937年日本全面侵华,全国抗战爆发;国共实现第二次合作,抗日民族统一战线正式形成;中国共产党领导军队深入敌后,开展敌后抗战;美国作家史沫特莱与军事观察员卡尔逊来华,体现国际友人对中国抗战的关注。

(2)示例:关联信息一:“妇女们都出来、孩子们的歌咏队、农民自卫队”。内涵:体现中共实行全面抗战路线,充分发动人民群众,人民群众积极参与抗战,展现出高涨的抗战热情和精神面貌。关联信息二:“最现代的组织、最科学的头脑”“第八路军和游击队最近在华北捷报频传”。内涵:表明在中共的领导下,抗日根据地军民开展游击战争,开辟敌后战场,运用科学的战略战术取得胜利。

(3)影响:宣传了中国共产党领导的敌后抗战的重要作用,让更多人了解到敌后抗战的真实情况;彰显了中国人民的爱国精神;鼓舞了全国人民的抗战决心,增强了全国人民取得抗战胜利的信心;向国际友人展示了中国抗战,提高了中国抗战的国际声誉。

23.

(1)经济措施:在农村实行家庭联产承包责任制,调动农民生产积极性;开展城市经济体制改革,对国营企业推行承包经营责任制;鼓励发展个体经济、私营经济和外商投资企业;设立经济特区,作为对外开放的窗口;相继开放沿海港口城市、沿海经济开放区,进一步扩大对外开放。

理论:提出社会主义初级阶段理论,明确中国的基本国情;制定“三步走”的现代化发展战略,为现代化建设指明方向;逐渐形成邓小平理论,为中国特色社会主义建设提供理论指导。

(2)表现:经济总量持续快速增长,在世界经济中的占比不断提高;国际地位和综合国力大幅提升,相继超过多个世界主要国家;随着经济的发展,中国实行社会主义市场经济体制,推动经济体制改革不断深化。

(3)启示:必须坚持中国共产党的领导,确保现代化建设的正确方向;以人民为中心,关注人民的利益和需求;重视自力更生和自立自强,依靠自身力量推动发展;不断深化改革开放,持续发展中国特色社会主义道路,根据时代发展不断调整政策和措施。

历史试题

2025.01

一、选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.浙江余姚的施岙(ào)古稻田(距今约7000—4500年)是目前世界上发现的面积最大、年代最早、文化序列最完整、证据最充分的大规模古稻田。经考古发掘,它已出现较完备的田埂、河道、灌排水口组成的稻田系统。据此可知,这一时期该地区( )

A.主要从事渔猎和采集 B.具有进入早期国家的基础

C.典型器物为彩绘陶器 D.井田制成为土地经营方式

2.战国时期,各诸侯国的都邑和郡县都有专门的官府手工业管理机构,如府、库设有工师负责组织和安排生产,并且通过“物勒工名(产品刻上工匠的名字),以考其诚”的标准实行严格追责制度。这说明当时( )

A.重农抑商政策的实施 B.手工业的分工更加细密

C.严格管理以保障质量 D.自由雇佣劳动规模扩大

3.秦惠文王在兼并巴地(今重庆)之后,任命当地部族首领为蛮夷君长,延续其管辖权。随着统一国家的形成,秦朝在兼顾边地民族自身特点的基础上,将普通郡县的统治方式推行于此。这一变化意在( )

A.缓和民族关系 B.提高行政效率 C.推动地方发展 D.加强中央集权

4.西晋末年以来,社会动乱,农民流离失所,只得依附于豪强地主。为解决这一问题,485年,北魏孝文帝颁布诏令,要求各地官员共同分配田地,确认土地归属,督促农耕与蚕桑。这一做法( )

A.保证农民生产时间充分 B.导致均田制无法推行

C.减轻政府对农民的控制 D.促进社会经济的恢复

5.辽宋金的统治者运用“五德终始说”为自己的正统地位寻找依据。元朝建立后,正统观念被统治者所接受,分别修《宋史》《辽史》《金史》,皆纳入中国正史之中。这体现出元朝( )

A.儒学正统地位受到冲击 B.彰显“中华一统”思想

C.实行民族平等巩固统治 D.通过修史消除民族矛盾

6.明朝后期,闽商李晋德编撰记录经商经验的著作《客商一览醒迷》,徽商黄汴编撰了当时比较完备的国内交通指南《天下水陆路程》。此类书籍的出现反映了当时( )

A.跨区域商品贸易的繁荣 B.新的生产方式快速发展

C.海陆丝绸之路发展迅速 D.工商皆本观念广泛认同

7.太平天国运动时期,总督和巡抚的财政支配权扩大。曾国藩说:“自(太平)军兴以来,各省丁、漕等款,纷纷奏留,供本省军需,于是户部之权日轻,疆臣之权日重。”这一现象( )

A.加剧社会的贫困和混乱 B.加速湘淮系官僚集团衰落

C.表明清朝中央权力下移 D.严重动摇清政府统治根基

8.针对当时西北边疆危机,李鸿章认为“新疆不复,于肢体之元气无伤;海疆不防,则腹心之大患愈棘”;左宗棠认为“中国定都北京,蒙古环卫北方,与陕甘以及新疆实为一整体;新疆不固,则蒙古不安,蒙古不安,京师亦无晏眠之日”。这说明( )

A.民族危机的严峻性 B.洋务运动失败的必然性

C.维新运动的必要性 D.甲午中日战争的破坏性

9.孙中山在任职临时大总统期间发布《大总统令内务部禁止买卖人口文》,禁止买卖人口,废除各种贱民身份;发布《保护人民财产令》,凡在民国范围内之人民,所有一切私产,非经正式裁判宣告,不得擅自查封或充公。这些措施( )

A.体现了民族主义 B.防止了专制独裁

C.彰显了民权意识 D.实现了移风易俗

10.据史料记载:“民国二年,(我国)进口英、印及日本之棉纱共2685363担;民国七年则为1114618担,亦减一半。过去三十年所成诸厂,历久奄奄不振者,兹皆顿然起色,盈利年百余万,企业者乃踵起而营纺织厂矣。”这说明当时( )

A.列强转变经济侵略方式 B.国际环境有利于民族工业发展

C.军阀混战冲击经济发展 D.中国工人阶级已登上政治舞台

11.1916年9月,陈独秀在改名后的《新青年》第一期上发表《新青年》一文,写道“倘自认为二十世纪之新青年,头脑中必斩尽涤绝……腐败堕落……做官发财思想,精神上别构真实新鲜之信仰,始得谓为新青年而非旧青年,始得谓为真青年而非伪青年。”这一认识体现出( )

A.受到俄国十月革命影响 B.新文化运动的思想导向

C.马克思主义的广泛传播 D.对传统文化的全面否定

12.巴黎和会召开前夕,日本散播谣言,指责中国在宣战后宣而不战,没有资格参加会议。中国代表陆徵祥驳斥道:“欧战时在战线中之华工二十万人,掘战壕,搬炮弹,制枪子,无论后方前线,华工均奋勇当先。中国何负于协约?”由此可知,当时( )

A.日本意图加速推进全面侵华战争 B.列强否认中国的战胜国地位

C.中国为协约国的胜利作出了贡献 D.中国的正义要求被列强拒绝

13.如图为国民革命北伐时期湖北省农民协会印行的一副宣传画《我们的战线》。该画旨在( )

A.鼓动民众反封建的革命思想 B.推动革命统一战线建立

C.呼吁武装反抗国民党反动派 D.倡导农民开展土地革命

14.如表中的土地法部分内容的变化( )

时间 名称 部分内容

1928年12月 《井冈山土地法》 没收一切土地归苏维埃政府所有……经苏维埃政府没收并分配后,禁止买卖

1929年4月 《兴国县土地法》 没收一切公共土地及地主阶级的土地归兴国工农兵代表会议政府所有……经工农兵政府没收并分配后,禁止买卖

1931年2月 《井冈山土地法》修订 修改农民只有土地使用权、禁止土地买卖的规定,肯定农民对土地的所有权

A.体现社会主要矛盾的变化 B.适应土地改革的形势

C.利于巩固农村革命根据地 D.推动红军长征的胜利

15.如图是解放战争时期1947年某次战役的示意图(局部),这次战役的主要背景是( )

A.东北地区全境解放 B.挫败国民党的重点进攻

C.基本解放华北全境 D.揭开了战略进攻的序幕

16.1955年4月,在万隆会议中,有国家反对和平共处五项原则的数目和措辞。周恩来表示“写法可以修改,数目也可以增减,因为我们寻求的是把我们的共同愿望肯定下来,以利于保障集体和平”。周恩来的做法( )

A.体现实行“一边倒”的方针 B.推动印度支那问题政治解决

C.反映中国外交政策的务实性 D.彰显中国特色大国外交理念

17.1962年正是河南兰考县灾情最严重的时候,焦裕禄来到兰考担任县委书记。他抓住治沙这一关键环节,用一年多的时间深入实地调查,掌握第一手资料,并形成种植速生泡桐林的治理方案。这反映的时代精神是( )

A.英勇顽强、舍生忘死 B.艰苦奋斗、科学求实

C.服务人民、助人为乐 D.解放思想、勇于创新

18.1965—1980年,国家累计向三线地区投资2052.68亿元,占同期全国投资的39.01%,而在三线建设高峰的“三五”计划期间,这一比例更是高达49.43%。这说明三线建设( )

A.实现了国民经济的调整目标 B.建成了较完整的工业体系

C.推动了全党工作着重点转移 D.改善了我国国民经济布局

19.改革开放后,我国各民族的社会交往扩大、民族通婚的比例越来越高,由多民族构成的混合家庭数量不断增加。2000—2010年,两个民族户家庭数从994万户增加至1081万户,三个民族户家庭数从14万户增加至20万户。这一现象有利于( )

A.中华民族共同体的建设 B.保障少数民族参政议政权利

C.确立民族区域自治制度 D.加强社会主义民主政治建设

20.2024年9月,中非合作论坛峰会在北京召开。中国和53个非洲国家的代表、非盟委员会主席协商一致通过《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛——北京行动计划(2025—2027)》。这表明中非( )

A.深化互利合作共谋发展 B.积极发展新型大国关系

C.反对霸权主义强权政治 D.努力构建睦邻友好关系

二、非选择题:本大题共3小题,共40分。

21.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

西汉初年匈奴强盛,西汉统治者在同匈奴的对峙过程中,逐渐认识到西域的重要性。汉武帝即位后决心联系西域,希望利用大月氏对匈奴的仇恨,与其结为同盟,共同对付匈奴。汉武帝招募张骞出使西域,但大月氏已放弃向匈奴复仇,张骞不得要领而归。此行虽未实现初衷,但在西域传播了汉朝声威,并获得大量前所未闻的当地资料,故被誉为“凿空”之举。汉武帝敦本务实,虽然合击匈奴的计划未能达成,但为加强与西域诸国的交流往来,派遣张骞第二次出使西域,此后汉朝与西域交往更加频繁。

——摘编自中国历史研究院主编《中华文明史简明读本》

材料二

唐朝对外主要交通路线示意图

唐朝时期,亚、非地区许多国家的使节、商贾、学者、艺术家、僧侣等,不断地来到唐朝访问、求学和贸易。唐朝派往国外的使臣僧侣以及到外国经商的商人也不绝于途。那时和唐朝通使交好的国家,主要的有70多个。唐政府在中央设有鸿胪寺,负责接待各国使节和宾客,在缘边之地设互市监、市舶使掌管对外贸易。长安、洛阳、广州、扬州等都是唐朝对外贸易的重要城市。长安的太学里有为数众多的外国留学生,在唐朝政府机构中也有不少的外国人供职。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析张骞出使西域的历史背景。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝对外交往的特点和影响。(8分)

22.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料

周立波(1908年—1979年),中国共产党党员,左翼作家。1937年12月赴华北抗日前线做战地记者,并先后为来中国采访的美国作家史沫特莱与军事观察员卡尔逊作翻译。他走访了晋察冀边区,写出了报告文学集《晋察冀边区印象记》。以下为文章的节选:

“……(龙泉关)城外有两百多家人家,当我们过身时,妇女们都出来了,还有孩子们的歌咏队,还有农民自卫队。这回不是义和拳,不再用迷信,不止用刀矛了,他们有最现代的组织、最科学的头脑。……到山顶东望,太行山脉的山峦……绵延几千里的山地,好像是特别为我中华民族造设的一样,敌人就是派几万架飞机、几千尊大炮来,到这里也没有办法。”

“我到洪子店时,敌人刚退走,他们放火烧了的房子,还在冒烟。镇上的几个壮丁,已经在镇外的田野掩埋尸体。人民正在陆续的回来。镇上又开始听到婴儿的哭声和鸡狗的喧嚣了。一切都在迅速的恢复常态。女人们忙着打扫屋宇,男人们忙着收拾街衢,墙壁上的我军标语,被敌人涂掉了许多,这些都需要重新写制,做宣传工作的人也都忙了。”

1938年6月,周立波的《晋察冀边区印象记》在汉口出版。《新华日报》为其做了宣传:“烽火中的华北人民之抗战姿态和苦难;悲伤与欢喜都深印在书里。武器短少的第八路军和游击队最近在华北捷报频传,他们怎么能够这样的?这本书可以解决这些疑问。”

——摘编自马娇娇《抗战初期“晋察冀”的叙事生产与地方言说》

(1)根据材料及所学知识,概括《晋察冀边区印象记》写作的历史背景。(4分)

(2)从材料中提取两组相关联信息,并以此为依据,分别归纳周立波对当时晋察冀边区“印象”的内涵。(要求:信息明确,归纳准确、表述清晰)(6分)

(3)根据材料及所学知识,指出《晋察冀边区印象记》的出版对当时的影响。(4分)

23.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

20世纪80年代,邓小平指出现代化建设不能照搬外国模式,要“走自己的路,建设有中国特色的社会主义”“中国进行现代化建设一定要坚持自力更生为主的原则”“像中国这样大的国家搞建设,不靠自己不行,主要靠自己,这叫做自力更生”。当然“三十几年的经验教训告诉我们,关起门来搞建设是不行的”“中国的发展离不开世界”。社会主义现代化建设要坚持把马克思主义基本原理与中国具体实际结合起来,基于中国国情走自己的路。

材料二

中国经济总量赶超世界主要国家经济总量的时间表

——上述材料均摘编自王如玉等《中国现代化道路经济背景的历史演变》

(1)根据材料一及所学知识,归纳20世纪80年代我国“基于中国国情走自己的路”的经济措施和理论。(6分)

(2)根据材料二,概括1992—2010年我国经济发展的表现。(4分)

(3)根据上述材料及所学知识,指出改革开放前三十年的实践探索对新时代推进中国式现代化的启示。(4分)

2024—2025学年度江苏省丹阳市(南通市直,通州,启东)高一第一学期期末联考质量检测历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:B

简析:施岙古稻田有较完备的稻田系统,农业的发展为早期国家的形成奠定了物质基础,所以该地区具有进入早期国家的基础。A选项,此时已出现大规模稻田,并非主要从事渔猎和采集;C选项,材料未提及典型器物为彩绘陶器;D选项,井田制出现在商周时期。

2.答案:C

简析:战国时期官府手工业管理机构通过“物勒工名”实行严格追责制度,目的是严格管理以保障产品质量。A选项,材料未体现重农抑商政策;B选项,材料强调的是管理和质量,不是手工业分工;D选项,自由雇佣劳动出现于明清时期。

3.答案:D

简析:秦朝在巴地从任命当地部族首领管理到推行普通郡县制,加强了中央对地方的直接控制,目的是加强中央集权。A选项,缓和民族关系不是主要目的;B选项,材料未体现行政效率提高;C选项,推动地方发展是客观效果,并非主要意图。

4.答案:D

简析:北魏孝文帝颁布诏令分配田地,确认土地归属,督促农耕与蚕桑,有利于促进社会经济的恢复。A选项,材料未提及保证农民生产时间;B选项,均田制得以推行;C选项,均田制加强了政府对农民的控制。

5.答案:B

简析:元朝分别修《宋史》《辽史》《金史》并纳入正史,体现出元朝认为辽、宋、金都是中国历史的一部分,彰显了“中华一统”思想。A选项,材料体现儒学正统地位得到强化;C选项,元朝实行民族分化政策;D选项,“消除民族矛盾”说法过于绝对。

6.答案:A

简析:明朝后期闽商、徽商编撰经商经验著作和国内交通指南,反映了当时跨区域商品贸易的繁荣,商人需要相关知识。B选项,新的生产方式是指资本主义萌芽,材料未体现;C选项,材料未涉及海陆丝绸之路;D选项,“广泛认同”说法错误。

7.答案:C

简析:太平天国运动时期,总督和巡抚财政支配权扩大,户部权力变轻,表明清朝中央权力下移。A选项,材料现象与社会贫困和混乱无直接关联;B选项,这一现象加速湘淮系官僚集团崛起;D选项,太平天国运动严重动摇清政府统治根基,而不是这一现象。

8.答案:A

简析:李鸿章和左宗棠对西北边疆危机和海疆危机的不同看法,都反映出当时民族危机的严峻性。B选项,材料与洋务运动失败无关;C选项,材料未涉及维新运动;D选项,此时甲午中日战争还未爆发。

9.答案:C

简析:孙中山发布禁止买卖人口、保护人民财产的法令,保障了人民的基本权利,彰显了民权意识。A选项,材料未体现民族主义;B选项,这些措施不能防止专制独裁;D选项,“实现了”说法过于绝对。

10.答案:B

简析:民国二年到民国七年,进口棉纱减少,民族纺织厂盈利增加,是因为一战期间列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,国际环境有利于民族工业发展。A选项,此时列强经济侵略方式未转变;C选项,材料体现的是民族工业发展,不是军阀混战冲击经济;D选项,中国工人阶级登上政治舞台是在五四运动时期。

11.答案:B

简析:陈独秀在《新青年》上发表文章,倡导新青年要有新思想、新信仰,体现了新文化运动的思想导向。A选项,俄国十月革命是1917年;C选项,马克思主义广泛传播是在1919年五四运动后;D选项,材料未体现对传统文化的全面否定。

12.答案:C

简析:中国代表陆徵祥驳斥日本谣言,指出华工在一战中的贡献,说明中国为协约国的胜利作出了贡献。A选项,当时日本未进行全面侵华战争;B选项,材料未体现列强否认中国的战胜国地位;D选项,材料未提及中国正义要求被列强拒绝。

13.答案:A

简析:国民革命北伐时期的宣传画《我们的战线》,旨在鼓动民众反封建的革命思想,推动北伐战争的进行。B选项,革命统一战线在北伐前已建立;C选项,呼吁武装反抗国民党反动派是在大革命失败后;D选项,土地革命是在八七会议后开展。

14.答案:C

简析:土地法部分内容的变化,肯定农民对土地的所有权,满足了农民的土地要求,有利于巩固农村革命根据地。A选项,当时社会主要矛盾未发生变化;B选项,土地改革是在新中国成立后;D选项,与红军长征胜利无关。

15.答案:B

简析:1947年的这次战役示意图(局部),结合所学可知是在挫败国民党的重点进攻之后,解放军开始战略反攻。A选项,东北地区全境解放是在辽沈战役后;C选项,基本解放华北全境是在平津战役后;D选项,揭开战略进攻序幕的是刘邓大军挺进大别山,与图片不符。

16.答案:C

简析:周恩来在万隆会议上表示和平共处五项原则的写法和数目可以调整,以保障集体和平,反映了中国外交政策的务实性。A选项,“一边倒”是倒向社会主义阵营,与材料无关;B选项,推动印度支那问题政治解决的是日内瓦会议;D选项,中国特色大国外交理念是在新时代提出的。

17.答案:B

简析:焦裕禄在兰考灾情严重时深入实地调查,抓住治沙关键环节,形成治理方案,体现了艰苦奋斗、科学求实的时代精神。A选项,英勇顽强、舍生忘死是抗美援朝精神;C选项,服务人民、助人为乐是雷锋精神;D选项,解放思想、勇于创新与材料不符。

18.答案:D

简析:三线建设大量投资西部地区,有利于改善我国国民经济布局,促进西部地区发展。A选项,三线建设与国民经济调整目标无关;B选项,我国较完整的工业体系在一五计划后初步建立;C选项,全党工作着重点转移是在十一届三中全会后。

19.答案:A

简析:改革开放后我国多民族混合家庭数量增加,有利于促进各民族之间的交流与融合,推动中华民族共同体的建设。B选项,材料与少数民族参政议政权利无关;C选项,民族区域自治制度在1954年宪法中确立;D选项,材料主要体现民族关系,与社会主义民主政治建设联系不紧密。

20.答案:A

简析:中非合作论坛峰会通过相关宣言和行动计划,表明中非深化互利合作,共同谋求发展。B选项,非洲国家不是大国;C选项,材料未体现反对霸权主义强权政治;D选项,非洲国家不是中国的邻国。

二、非选择题

21.

(1)背景:西汉经过前期的休养生息,国力强盛,汉武帝积极开拓疆域;匈奴强盛,对西汉边疆构成威胁,西汉需要抵御匈奴进攻;西域战略位置重要,西汉统治者认识到其重要性,希望联合西域力量对抗匈奴。

(2)特点:唐朝与亚非众多国家往来频繁,是双向交流;交往国家数量多、范围广;交往形式多样,包括政治、经济、文化等方面;设立鸿胪寺、互市监、市舶使等专门机构负责对外事务;注重文化交流,有外国留学生和外国人在唐朝供职;对外交通水陆并进。

影响:加强了中国与其他国家的友好联系,增进了相互了解;扩大了对外贸易,促进了经济繁荣,长安、洛阳、广州、扬州等城市更加繁荣;提高了中国的国际影响力,中华文化传播到更多国家和地区,扩大了中华文化圈。

22.

(1)背景:1937年日本全面侵华,全国抗战爆发;国共实现第二次合作,抗日民族统一战线正式形成;中国共产党领导军队深入敌后,开展敌后抗战;美国作家史沫特莱与军事观察员卡尔逊来华,体现国际友人对中国抗战的关注。

(2)示例:关联信息一:“妇女们都出来、孩子们的歌咏队、农民自卫队”。内涵:体现中共实行全面抗战路线,充分发动人民群众,人民群众积极参与抗战,展现出高涨的抗战热情和精神面貌。关联信息二:“最现代的组织、最科学的头脑”“第八路军和游击队最近在华北捷报频传”。内涵:表明在中共的领导下,抗日根据地军民开展游击战争,开辟敌后战场,运用科学的战略战术取得胜利。

(3)影响:宣传了中国共产党领导的敌后抗战的重要作用,让更多人了解到敌后抗战的真实情况;彰显了中国人民的爱国精神;鼓舞了全国人民的抗战决心,增强了全国人民取得抗战胜利的信心;向国际友人展示了中国抗战,提高了中国抗战的国际声誉。

23.

(1)经济措施:在农村实行家庭联产承包责任制,调动农民生产积极性;开展城市经济体制改革,对国营企业推行承包经营责任制;鼓励发展个体经济、私营经济和外商投资企业;设立经济特区,作为对外开放的窗口;相继开放沿海港口城市、沿海经济开放区,进一步扩大对外开放。

理论:提出社会主义初级阶段理论,明确中国的基本国情;制定“三步走”的现代化发展战略,为现代化建设指明方向;逐渐形成邓小平理论,为中国特色社会主义建设提供理论指导。

(2)表现:经济总量持续快速增长,在世界经济中的占比不断提高;国际地位和综合国力大幅提升,相继超过多个世界主要国家;随着经济的发展,中国实行社会主义市场经济体制,推动经济体制改革不断深化。

(3)启示:必须坚持中国共产党的领导,确保现代化建设的正确方向;以人民为中心,关注人民的利益和需求;重视自力更生和自立自强,依靠自身力量推动发展;不断深化改革开放,持续发展中国特色社会主义道路,根据时代发展不断调整政策和措施。

同课章节目录