2024—2025学年度江西省宜春市第一中学高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度江西省宜春市第一中学高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 665.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 15:25:33 | ||

图片预览

文档简介

宜春一中2024-2025学年第一学期期末考试

高一历史试卷

一、单选题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

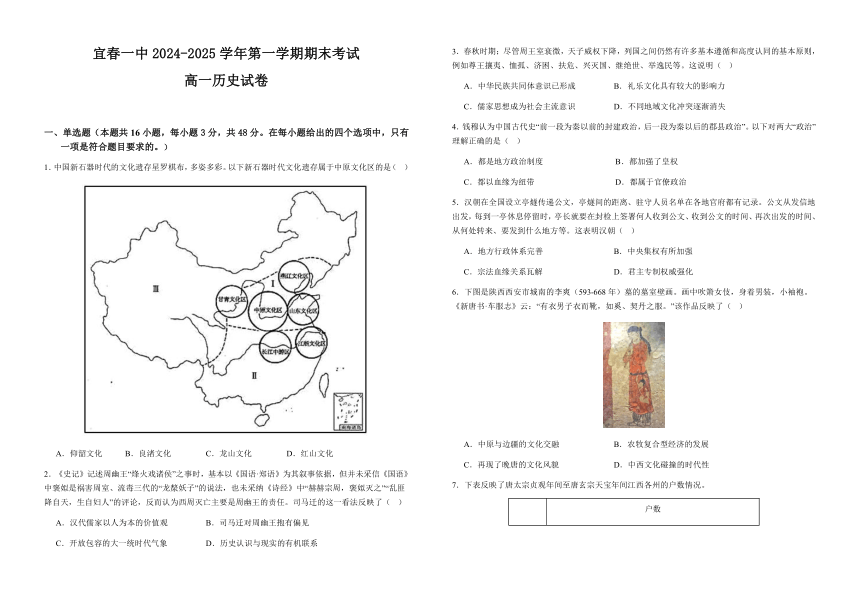

1.中国新石器时代的文化遗存星罗棋布,多姿多彩。以下新石器时代文化遗存属于中原文化区的是( )

A.仰韶文化 B.良渚文化 C.龙山文化 D.红山文化

2.《史记》记述周幽王“烽火戏诸侯”之事时,基本以《国语·郑语》为其叙事依据,但并未采信《国语》中褒姒是祸害周室、流毒三代的“龙漦妖子”的说法,也未采纳《诗经》中“赫赫宗周,褒姒灭之”“乱匪降自天,生自妇人”的评论,反而认为西周灭亡主要是周幽王的责任。司马迁的这一看法反映了( )

A.汉代儒家以人为本的价值观 B.司马迁对周幽王抱有偏见

C.开放包容的大一统时代气象 D.历史认识与现实的有机联系

3.春秋时期;尽管周王室衰微,天子威权下降,列国之间仍然有许多基本遵循和高度认同的基本原则,例如尊王攘夷、恤孤、济困、扶危、兴灭国、继绝世、举逸民等。这说明( )

A.中华民族共同体意识已形成 B.礼乐文化具有较大的影响力

C.儒家思想成为社会主流意识 D.不同地域文化冲突逐渐消失

4.钱穆认为中国古代史“前一段为秦以前的封建政治,后一段为秦以后的郡县政治”。以下对两大“政治”理解正确的是( )

A.都是地方政治制度 B.都加强了皇权

C.都以血缘为纽带 D.都属于官僚政治

5.汉朝在全国设立亭燧传递公文,亭燧间的距离、驻守人员名单在各地官府都有记录。公文从发信地出发,每到一亭休息停留时,亭长就要在封检上签署何人收到公文、收到公文的时间、再次出发的时间、从何处转来、要发到什么地方等。这表明汉朝( )

A.地方行政体系完善 B.中央集权有所加强

C.宗法血缘关系瓦解 D.君主专制权威强化

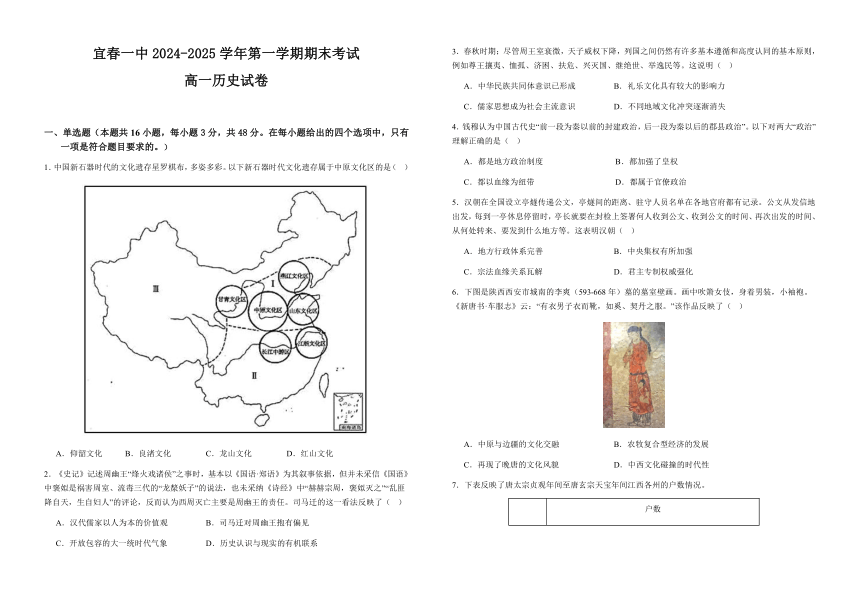

6.下图是陕西西安市城南的李爽(593-668年)墓的墓室壁画。画中吹箫女伎,身着男装,小袖袍。《新唐书·车服志》云:“有衣男子衣而靴,如奚、契丹之服。”该作品反映了( )

A.中原与边疆的文化交融 B.农牧复合型经济的发展

C.再现了晚唐的文化风貌 D.中西文化碰撞的时代性

7.下表反映了唐太宗贞观年间至唐玄宗天宝年间江西各州的户数情况。

户数

649年 713年 752年

江州 6360 21865 29025

洪州 15456 55405 55530

饶州 11400 14062 40899

袁州 4636 22335 27091

吉州 15040 34481 37752

抚州 7350 24988 30605

虔州 8994 32837 37647

这可以用于说明当时( )

A.大量中原人南迁至江西 B.江西农业得到很大发展

C.南方社会长期保持稳定 D.财政收入主要依靠南方

8.宋代以前,无论是帝王将相,还是文人骚客,大都对西汉大将军卫青给予很高的评价。但在宋代,人们对卫青的看法发生了转变——从认为他是一个为国家开疆拓土、为人谦和的儒将,转变为一分为二的看法:既肯定其历史功绩,也对其政治行为有所诟病。对这一转变的主要原因解读合理的是( )

A.卫青在政治上无所建树 B.理学思辨思维影响深远

C.宋朝推行崇文抑武国策 D.两宋时期边境形势严峻

9.元代,中央“掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之”的机构是( )

A.理藩院 B.澎湖巡检司 C.宣政院 D.总理衙门

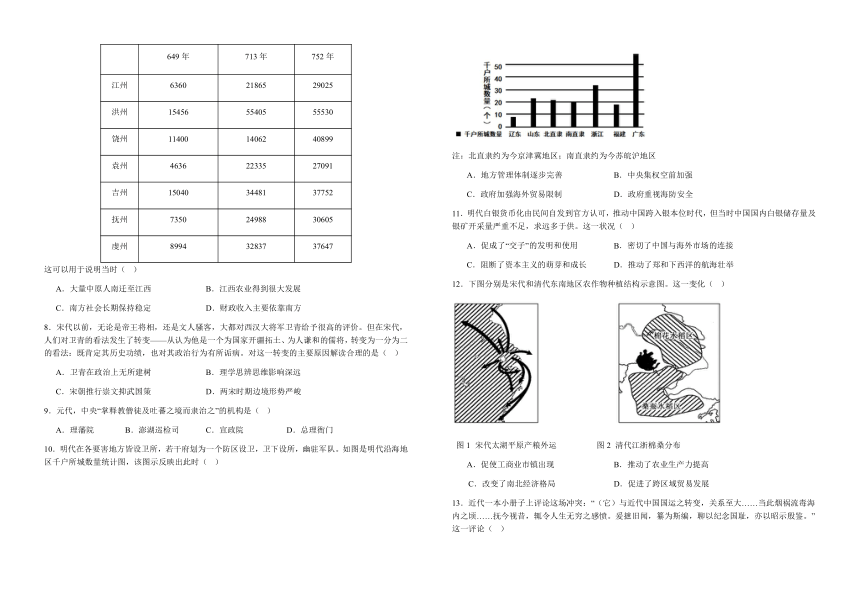

10.明代在各要害地方皆设卫所,若干府划为一个防区设卫,卫下设所,幽驻军队。如图是明代沿海地区千户所城数量统计图,该图示反映出此时( )

注:北直隶约为今京津冀地区;南直隶约为今苏皖沪地区

A.地方管理体制逐步完善 B.中央集权空前加强

C.政府加强海外贸易限制 D.政府重视海防安全

11.明代白银货币化由民间自发到官方认可,推动中国跨入银本位时代,但当时中国国内白银储存量及银矿开采量严重不足,求远多于供。这一状况( )

A.促成了“交子”的发明和使用 B.密切了中国与海外市场的连接

C.阻断了资本主义的萌芽和成长 D.推动了郑和下西洋的航海壮举

12.下图分别是宋代和清代东南地区农作物种植结构示意图。这一变化( )

图1 宋代太湖平原产粮外运 图2 清代江浙棉桑分布

A.促使工商业市镇出现 B.推动了农业生产力提高

C.改变了南北经济格局 D.促进了跨区域贸易发展

13.近代一本小册子上评论这场冲突:“(它)与近代中国国运之转变,关系至大……当此烟祸流毒海内之顷……抚今视昔,辄令人生无穷之感愤。爰摭旧闻,纂为斯编,聊以纪念国耻,亦以昭示殷鉴。”这一评论( )

A.折射出民族危机的空前严峻 B.指出了战争背后的文明冲突

C.揭示了鸦片战争的深远影响 D.分析了近代中国落后的根源

14.学者陈旭麓指出:“戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。”以下各项符合上述说法的是( )

A.晚清政府拒绝通过改革挽救其统治

B.戊戌维新运动导致变法措施完全被废除

C.戊戌维新运动首次实践了民主共和制

D.戊戌维新运动宣传新思想促进国人觉醒

15.1897年德国占领胶州湾后,立即出动14家银行筹资,启动了胶济铁路的建设,并要求5年内全部建成青岛至济南间的铁路。德国的举措旨在( )

A.商品输出、掠夺原料 B.掀起瓜分狂潮

C.通过资本输出攫取更多利益 D.建立世界霸权

16.严复在翻译《天演论》时,有选择地译介赫胥黎《进化论与伦理学》的前半部分,删去了后半部分有关伦理学的内容;林纾翻译《黑奴吁天录》时注重借黑奴的悲惨命运警醒国人。晚清的知识精英们有选择地译介西方著作旨在( )

A.实现救亡图存的政治理想 B.宣传维新变法的主张

C.系统介绍西方的思想文化 D.促进近代文学的发展

二、材料分析题(共52分)

17.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

材料二 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)分析材料一中两幅图片的信息,从唯物史观角度指出二者之间的关系。根据材料一并结合所学指出春秋战国时期农业生产进步的表现。(6分)

(2)比较材料二中的两则材料,说明江南地区从西汉到南朝发生的变化,并分析促成这些变化的原因。(6分)

18.阅读下列材料,回答问题。(16分)

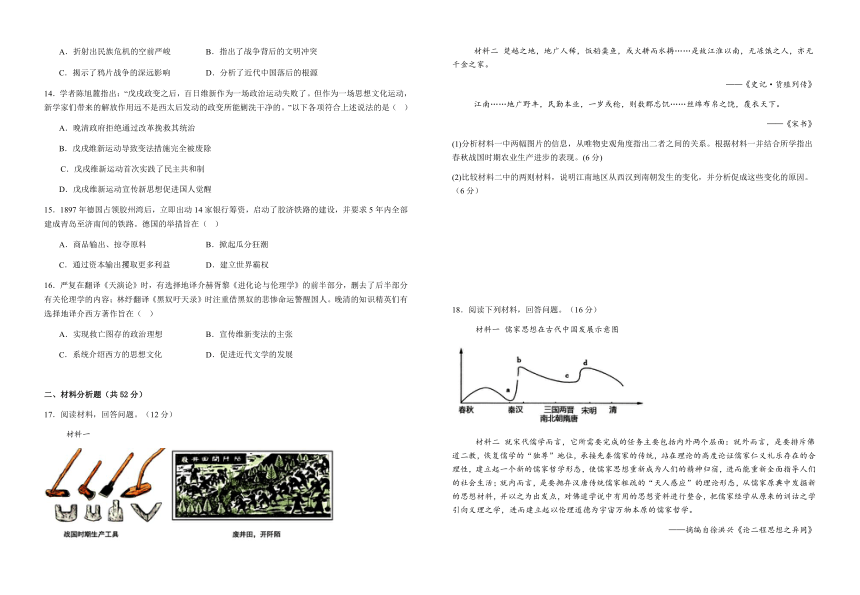

材料一 儒家思想在古代中国发展示意图

材料二 就宋代儒学而言,它所需要完成的任务主要包括内外两个层面:就外而言,是要排斥佛道二教,恢复儒学的“独尊”地位,承接先秦儒家的传统,站在理论的高度论证儒家仁义礼乐存在的合理性,建立起一个新的儒家哲学形态,使儒家思想重新成为人们的精神归宿,进而能重新全面指导人们的社会生活;就内而言,是要抛弃汉唐传统儒家粗疏的“天人感应”的理论形态,从儒家原典中发掘新的思想材料,并以之为出发点,对佛道学说中有用的思想资料进行整合,把儒家经学从原来的训诂之学引向义理之学,进而建立起以伦理道德为宇宙万物本原的儒家哲学。

——摘编自徐洪兴《论二程思想之异同》

材料三 朱熹编著《四书集注》,用理学思想重新解释经典《大学》《中庸》《论语》《孟子》,使理学透过四书而深入人心。他编《小学集注》,教育青少年遵循三纲五常的道德规范,他编《论语训蒙口义》《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、读书、写字、饮食都作了道德规定。

——樊树志《国史概要》

(1)根据材料一结合所学知识,简述儒家思想的发展历程和其地位的变化(春秋战国-宋时期)。(8分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析宋代理学的特点和影响。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

史料中的李鸿章

李鸿章(1823—1901),本名章铜,字渐甫、子黻,号少荃(一作少泉),安徽省庐州府(今属合肥市)人,晚清政治家、外交家、军事将领,清末重臣。李鸿章经历了道光、咸丰、同治、光绪四朝,是晚清社会的重要人物,对晚清转型时代的政治、经济、军事、外交、文化、教育等诸多方面影响深远。通过对其留存的相关史料进行研究,更能清楚地了解认识李鸿章。

下表是研究李鸿章的部分相关史料。

史料1 《同治朝筹办夷务始末》编自咸丰十一年(1861)至同治十三年(1874)

史料2 《钦定剿平粤匪方略》编自道光三十年(1850)至同治五年(1866)奏报

史料3 《庚子事变清宫档案汇编》

史料4 《清光绪朝中日交涉史料》编自光绪元年(1875)至光绪三十四年(1908)

——整理自《中国近代史料在近代史研究中的运用》等

(1)根据上表结合所学知识,对应着写出李鸿章经历过的重大历史事件名称。(8分)

史料1

史料2

史料3

史料4

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对李鸿章的看法。(4分)

20.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料 盛世,指中国历史上社会发展中一些特定的阶段,在较长时间内保持国家繁荣昌盛、统治集团文治武功到达一定水平的社会现象。通常表现为对内经济繁荣、科技发达、思想活跃、文化昌盛,对外军事强大、贸易繁荣、影响力大。

——摘自百度百科

请列举公元前1世纪到公元9世纪期间的三个盛世名称,并选择其中之一进行阐释。(要求:史论结合,逻辑清晰)

2024—2025学年度江西省宜春市第一中学高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

一、单选题

1.答案:A

简析:仰韶文化位于黄河中游地区,属于中原文化区。良渚文化在长江下游,是江浙文化区;龙山文化在黄河下游,属山东文化区;红山文化在辽河上游,是燕辽文化区。所以A选项正确,B、C、D选项错误。

2.答案:D

简析:司马迁未采信西周灭亡是因褒姒的旧说,而认为是周幽王的责任,这种认识受其所处时代影响,是为了告诫统治者修身慎行,体现了历史认识与现实的联系。A选项,材料未体现以人为本价值观;B选项,司马迁并非对周幽王有偏见;C选项,材料不能体现开放包容的时代气象。

3.答案:B

简析:春秋时期周王室衰微,但列国仍遵循和认同尊王攘夷等原则,这表明礼乐文化在当时影响力较大。A选项,中华民族共同体意识此时未形成;C选项,儒家思想在汉代才成为主流意识;D选项,“文化冲突逐渐消失”说法错误。

4.答案:A

简析:“秦以前的封建政治”指分封制,“秦以后的郡县政治”指郡县制,二者都是地方政治制度。B选项,分封制时还无皇帝制度;C选项,郡县制不以血缘为纽带;D选项,分封制是贵族政治,郡县制是官僚政治。

5.答案:B

简析:汉朝设立亭燧传递公文并严格记录收发信息,有利于中央及时掌握地方情况,加强了中央集权。A选项,材料主要说的是公文传递,未体现地方行政体系完善;C选项,宗法血缘关系在春秋战国已瓦解;D选项,材料未涉及皇权与相权关系。

6.答案:A

简析:李爽墓壁画中吹箫女伎身着类似奚、契丹服饰的男装,反映出中原文化与边疆文化的交融。B选项,材料未涉及农牧复合型经济;C选项,李爽生活于初唐,并非晚唐;D选项,材料体现的是中原与边疆文化交流,不是中西文化碰撞。

7.答案:B

简析:唐太宗贞观年间至唐玄宗天宝年间江西各州户数大幅增加,这与当地农业持续发展密切相关,因为农业发展能养活更多人口。A选项,仅从户数增加不能确定是中原人南迁所致;C选项,社会稳定只是人口增加的一个因素;D选项,材料未提及财政收入情况。

8.答案:C

简析:宋代推行崇文抑武国策,武将地位相对下降,人们对卫青的评价也随之改变。A选项,卫青在军事上有重要建树;B选项,理学思辨思维与对卫青评价转变关系不大;D选项,两宋边境形势严峻更需武将,不是评价转变的原因。

9.答案:C

简析:元代宣政院负责掌管全国佛教事务和吐蕃地区,即“掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之”。A选项,理藩院是清朝管理少数民族事务的机构;B选项,澎湖巡检司管理台湾;D选项,总理衙门是近代外交机构。

10.答案:D

简析:明代沿海地区千户所城数量较多,尤其是浙江、广东等地,这表明明朝重视海防安全,加强沿海军事防卫。A选项,卫所制是军事制度,并非地方管理体制;B选项,材料未体现中央集权加强;C选项,卫所与海外贸易无关。

11.答案:B

简析:明代白银货币化但国内白银不足,这促使中国通过海外贸易获取白银,密切了与海外市场的联系。A选项,“交子”在宋朝发明;C选项,白银货币化有利于资本主义萌芽;D选项,郑和下西洋主要是政治目的,与白银货币化关联不大。

12.答案:D

简析:从宋代到清代,东南地区农作物种植结构发生变化,经济作物种植增多,粮食不能自给,促进了跨区域粮食贸易发展。A选项,工商业市镇出现是多种因素导致,并非仅农作物种植结构变化;B选项,种植结构变化是农业生产力提高的结果,而非原因;C选项,南宋时经济重心已南移完成,之后格局未变。

13.答案:C

简析:根据“烟祸流毒”“国耻”等信息可知评论的是鸦片战争,该评论揭示了鸦片战争对近代中国国运的深远影响。A选项,民族危机空前严峻是甲午战后;B选项,材料未提及文明冲突;D选项,未涉及近代中国落后根源。

14.答案:D

简析:戊戌变法虽政治上失败,但在思想文化方面促进了国人觉醒,起到了解放思想的作用。A选项,晚清政府进行过改革;B选项,戊戌变法部分措施未被废除,如京师大学堂;C选项,实践民主共和制的是辛亥革命。

15.答案:C

简析:1897年德国在中国建设胶济铁路,这是资本输出的表现,目的是通过资本输出攫取更多利益,如倾销商品、掠夺资源等。A选项,建设铁路属于资本输出,不是商品输出;B选项,材料未体现瓜分狂潮;D选项,建设胶济铁路主要是经济利益,并非建立世界霸权。

16.答案:A

简析:严复、林纾等晚清知识精英有选择地译介西方著作,目的是警醒国人,实现救亡图存的政治理想。B选项,宣传维新变法主张只是部分内容,不全面;C选项,“系统介绍”与有选择译介不符;D选项,促进近代文学发展不是主要目的。

二、材料分析题

17.

(1)关系:生产力的发展推动了生产关系的变革。铁农具的使用代表生产力进步,促使井田制瓦解、封建土地私有制确立,体现了生产力对生产关系的决定作用。

表现:水利灌溉工程方面,修建了都江堰等;生产工具上,铁农具使用和牛耕推广;土地制度上,土地私有制逐步确立;经营模式上,个体小农经济出现。

(2)变化:从西汉时人口稀少、生产方式原始、物资匮乏,到南朝人丁兴旺、农业发达、物资富足。

原因:北方战乱频繁,南方相对安定,为经济发展提供稳定环境;北方人口大量南迁,带来先进生产工具和技术,补充了劳动力;南方自然条件优越,利于农业发展。

18.

(1)发展历程:春秋时期孔子创立儒家思想,战国孟子、荀子继承发展;西汉董仲舒融合道法阴阳思想形成新儒学;魏晋南北朝隋唐时期,佛道盛行,儒学受挑战;宋明时期程颢、程颐、朱熹等融合佛道思想形成理学。

地位变化:春秋战国时与其他学派争鸣;汉武帝时成为正统;魏晋南北朝隋唐时期正统地位受挑战;宋明时期宋明理学成为官方哲学,巩固了儒学正统地位。

(2)特点:以天理为理论核心,融合佛道思想,更具思辨性、理论化、体系化,注重人的社会责任和自身修养。

影响:使儒学上升到哲学高度,标志儒家思想成熟;成为官方哲学,规范人们社会生活;注重气节品德,塑造中华民族性格,但也用三纲五常维系封建专制,压抑人性。

19.

(1)

|史料1|洋务运动|

|---|---|

|史料2|太平天国运动|

|史料3|义和团运动、八国联军侵华战争(任写一个即可)|

|史料4|中日甲午战争|

(2)看法:清朝晚期面临内忧外患,李鸿章参与洋务运动,推动中国近代化;甲午战争期间积极交涉,维护国家利益。但他作为封建士大夫,参与镇压太平天国运动,维护清王朝腐朽统治,具有阶级局限性。

20.三个盛世:文景之治、汉武盛世、光武中兴、开皇之治、贞观之治、开元盛世(任选其三)。

阐释示例:

文景之治:汉初文帝、景帝吸取秦亡教训,奉行黄老无为思想,实行“与民休息”政策。政治上继承秦制并有所调整;经济上减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭;民族关系上实行和亲。这些举措使经济恢复、社会稳定、国力增强。

汉武盛世:汉武帝基于无为而治的弊端,接受董仲舒建议,实行积极有为政策。政治上加强中央集权;经济上改革币制等;思想上尊崇儒术;对外开拓疆域。促进了统一多民族国家的巩固发展、经济繁荣,使儒学成为主流意识形态。

光武中兴:东汉刘秀建立政权后,政治上增强尚书台作用等;经济上清查垦田、释放奴婢;思想上重视儒学。推动社会经济在稳定政局下重新发展。

开皇之治:隋文帝杨坚代周称帝后,政治上整顿吏治等;经济上沿用均田制等;边疆治理上分裂突厥等。使隋朝经济发展、社会稳定、国力强盛。

贞观之治:唐太宗李世民继位后,吸取隋亡教训,经济上轻徭薄赋;政治上知人善任;民族关系和对外交往上开放包容。出现开明政治局面,民族交融、对外交流频繁。

开元盛世:唐玄宗李隆基继位后,选贤任能,改革吏治、发展生产、大兴文治、改革兵制,将唐朝推向全盛,经济繁荣、社会空前繁荣。

高一历史试卷

一、单选题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.中国新石器时代的文化遗存星罗棋布,多姿多彩。以下新石器时代文化遗存属于中原文化区的是( )

A.仰韶文化 B.良渚文化 C.龙山文化 D.红山文化

2.《史记》记述周幽王“烽火戏诸侯”之事时,基本以《国语·郑语》为其叙事依据,但并未采信《国语》中褒姒是祸害周室、流毒三代的“龙漦妖子”的说法,也未采纳《诗经》中“赫赫宗周,褒姒灭之”“乱匪降自天,生自妇人”的评论,反而认为西周灭亡主要是周幽王的责任。司马迁的这一看法反映了( )

A.汉代儒家以人为本的价值观 B.司马迁对周幽王抱有偏见

C.开放包容的大一统时代气象 D.历史认识与现实的有机联系

3.春秋时期;尽管周王室衰微,天子威权下降,列国之间仍然有许多基本遵循和高度认同的基本原则,例如尊王攘夷、恤孤、济困、扶危、兴灭国、继绝世、举逸民等。这说明( )

A.中华民族共同体意识已形成 B.礼乐文化具有较大的影响力

C.儒家思想成为社会主流意识 D.不同地域文化冲突逐渐消失

4.钱穆认为中国古代史“前一段为秦以前的封建政治,后一段为秦以后的郡县政治”。以下对两大“政治”理解正确的是( )

A.都是地方政治制度 B.都加强了皇权

C.都以血缘为纽带 D.都属于官僚政治

5.汉朝在全国设立亭燧传递公文,亭燧间的距离、驻守人员名单在各地官府都有记录。公文从发信地出发,每到一亭休息停留时,亭长就要在封检上签署何人收到公文、收到公文的时间、再次出发的时间、从何处转来、要发到什么地方等。这表明汉朝( )

A.地方行政体系完善 B.中央集权有所加强

C.宗法血缘关系瓦解 D.君主专制权威强化

6.下图是陕西西安市城南的李爽(593-668年)墓的墓室壁画。画中吹箫女伎,身着男装,小袖袍。《新唐书·车服志》云:“有衣男子衣而靴,如奚、契丹之服。”该作品反映了( )

A.中原与边疆的文化交融 B.农牧复合型经济的发展

C.再现了晚唐的文化风貌 D.中西文化碰撞的时代性

7.下表反映了唐太宗贞观年间至唐玄宗天宝年间江西各州的户数情况。

户数

649年 713年 752年

江州 6360 21865 29025

洪州 15456 55405 55530

饶州 11400 14062 40899

袁州 4636 22335 27091

吉州 15040 34481 37752

抚州 7350 24988 30605

虔州 8994 32837 37647

这可以用于说明当时( )

A.大量中原人南迁至江西 B.江西农业得到很大发展

C.南方社会长期保持稳定 D.财政收入主要依靠南方

8.宋代以前,无论是帝王将相,还是文人骚客,大都对西汉大将军卫青给予很高的评价。但在宋代,人们对卫青的看法发生了转变——从认为他是一个为国家开疆拓土、为人谦和的儒将,转变为一分为二的看法:既肯定其历史功绩,也对其政治行为有所诟病。对这一转变的主要原因解读合理的是( )

A.卫青在政治上无所建树 B.理学思辨思维影响深远

C.宋朝推行崇文抑武国策 D.两宋时期边境形势严峻

9.元代,中央“掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之”的机构是( )

A.理藩院 B.澎湖巡检司 C.宣政院 D.总理衙门

10.明代在各要害地方皆设卫所,若干府划为一个防区设卫,卫下设所,幽驻军队。如图是明代沿海地区千户所城数量统计图,该图示反映出此时( )

注:北直隶约为今京津冀地区;南直隶约为今苏皖沪地区

A.地方管理体制逐步完善 B.中央集权空前加强

C.政府加强海外贸易限制 D.政府重视海防安全

11.明代白银货币化由民间自发到官方认可,推动中国跨入银本位时代,但当时中国国内白银储存量及银矿开采量严重不足,求远多于供。这一状况( )

A.促成了“交子”的发明和使用 B.密切了中国与海外市场的连接

C.阻断了资本主义的萌芽和成长 D.推动了郑和下西洋的航海壮举

12.下图分别是宋代和清代东南地区农作物种植结构示意图。这一变化( )

图1 宋代太湖平原产粮外运 图2 清代江浙棉桑分布

A.促使工商业市镇出现 B.推动了农业生产力提高

C.改变了南北经济格局 D.促进了跨区域贸易发展

13.近代一本小册子上评论这场冲突:“(它)与近代中国国运之转变,关系至大……当此烟祸流毒海内之顷……抚今视昔,辄令人生无穷之感愤。爰摭旧闻,纂为斯编,聊以纪念国耻,亦以昭示殷鉴。”这一评论( )

A.折射出民族危机的空前严峻 B.指出了战争背后的文明冲突

C.揭示了鸦片战争的深远影响 D.分析了近代中国落后的根源

14.学者陈旭麓指出:“戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放作用远不是西太后发动的政变所能剿洗干净的。”以下各项符合上述说法的是( )

A.晚清政府拒绝通过改革挽救其统治

B.戊戌维新运动导致变法措施完全被废除

C.戊戌维新运动首次实践了民主共和制

D.戊戌维新运动宣传新思想促进国人觉醒

15.1897年德国占领胶州湾后,立即出动14家银行筹资,启动了胶济铁路的建设,并要求5年内全部建成青岛至济南间的铁路。德国的举措旨在( )

A.商品输出、掠夺原料 B.掀起瓜分狂潮

C.通过资本输出攫取更多利益 D.建立世界霸权

16.严复在翻译《天演论》时,有选择地译介赫胥黎《进化论与伦理学》的前半部分,删去了后半部分有关伦理学的内容;林纾翻译《黑奴吁天录》时注重借黑奴的悲惨命运警醒国人。晚清的知识精英们有选择地译介西方著作旨在( )

A.实现救亡图存的政治理想 B.宣传维新变法的主张

C.系统介绍西方的思想文化 D.促进近代文学的发展

二、材料分析题(共52分)

17.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

材料二 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(1)分析材料一中两幅图片的信息,从唯物史观角度指出二者之间的关系。根据材料一并结合所学指出春秋战国时期农业生产进步的表现。(6分)

(2)比较材料二中的两则材料,说明江南地区从西汉到南朝发生的变化,并分析促成这些变化的原因。(6分)

18.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料一 儒家思想在古代中国发展示意图

材料二 就宋代儒学而言,它所需要完成的任务主要包括内外两个层面:就外而言,是要排斥佛道二教,恢复儒学的“独尊”地位,承接先秦儒家的传统,站在理论的高度论证儒家仁义礼乐存在的合理性,建立起一个新的儒家哲学形态,使儒家思想重新成为人们的精神归宿,进而能重新全面指导人们的社会生活;就内而言,是要抛弃汉唐传统儒家粗疏的“天人感应”的理论形态,从儒家原典中发掘新的思想材料,并以之为出发点,对佛道学说中有用的思想资料进行整合,把儒家经学从原来的训诂之学引向义理之学,进而建立起以伦理道德为宇宙万物本原的儒家哲学。

——摘编自徐洪兴《论二程思想之异同》

材料三 朱熹编著《四书集注》,用理学思想重新解释经典《大学》《中庸》《论语》《孟子》,使理学透过四书而深入人心。他编《小学集注》,教育青少年遵循三纲五常的道德规范,他编《论语训蒙口义》《童蒙须知》,对儿童的衣着、语言、读书、写字、饮食都作了道德规定。

——樊树志《国史概要》

(1)根据材料一结合所学知识,简述儒家思想的发展历程和其地位的变化(春秋战国-宋时期)。(8分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析宋代理学的特点和影响。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

史料中的李鸿章

李鸿章(1823—1901),本名章铜,字渐甫、子黻,号少荃(一作少泉),安徽省庐州府(今属合肥市)人,晚清政治家、外交家、军事将领,清末重臣。李鸿章经历了道光、咸丰、同治、光绪四朝,是晚清社会的重要人物,对晚清转型时代的政治、经济、军事、外交、文化、教育等诸多方面影响深远。通过对其留存的相关史料进行研究,更能清楚地了解认识李鸿章。

下表是研究李鸿章的部分相关史料。

史料1 《同治朝筹办夷务始末》编自咸丰十一年(1861)至同治十三年(1874)

史料2 《钦定剿平粤匪方略》编自道光三十年(1850)至同治五年(1866)奏报

史料3 《庚子事变清宫档案汇编》

史料4 《清光绪朝中日交涉史料》编自光绪元年(1875)至光绪三十四年(1908)

——整理自《中国近代史料在近代史研究中的运用》等

(1)根据上表结合所学知识,对应着写出李鸿章经历过的重大历史事件名称。(8分)

史料1

史料2

史料3

史料4

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对李鸿章的看法。(4分)

20.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料 盛世,指中国历史上社会发展中一些特定的阶段,在较长时间内保持国家繁荣昌盛、统治集团文治武功到达一定水平的社会现象。通常表现为对内经济繁荣、科技发达、思想活跃、文化昌盛,对外军事强大、贸易繁荣、影响力大。

——摘自百度百科

请列举公元前1世纪到公元9世纪期间的三个盛世名称,并选择其中之一进行阐释。(要求:史论结合,逻辑清晰)

2024—2025学年度江西省宜春市第一中学高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

一、单选题

1.答案:A

简析:仰韶文化位于黄河中游地区,属于中原文化区。良渚文化在长江下游,是江浙文化区;龙山文化在黄河下游,属山东文化区;红山文化在辽河上游,是燕辽文化区。所以A选项正确,B、C、D选项错误。

2.答案:D

简析:司马迁未采信西周灭亡是因褒姒的旧说,而认为是周幽王的责任,这种认识受其所处时代影响,是为了告诫统治者修身慎行,体现了历史认识与现实的联系。A选项,材料未体现以人为本价值观;B选项,司马迁并非对周幽王有偏见;C选项,材料不能体现开放包容的时代气象。

3.答案:B

简析:春秋时期周王室衰微,但列国仍遵循和认同尊王攘夷等原则,这表明礼乐文化在当时影响力较大。A选项,中华民族共同体意识此时未形成;C选项,儒家思想在汉代才成为主流意识;D选项,“文化冲突逐渐消失”说法错误。

4.答案:A

简析:“秦以前的封建政治”指分封制,“秦以后的郡县政治”指郡县制,二者都是地方政治制度。B选项,分封制时还无皇帝制度;C选项,郡县制不以血缘为纽带;D选项,分封制是贵族政治,郡县制是官僚政治。

5.答案:B

简析:汉朝设立亭燧传递公文并严格记录收发信息,有利于中央及时掌握地方情况,加强了中央集权。A选项,材料主要说的是公文传递,未体现地方行政体系完善;C选项,宗法血缘关系在春秋战国已瓦解;D选项,材料未涉及皇权与相权关系。

6.答案:A

简析:李爽墓壁画中吹箫女伎身着类似奚、契丹服饰的男装,反映出中原文化与边疆文化的交融。B选项,材料未涉及农牧复合型经济;C选项,李爽生活于初唐,并非晚唐;D选项,材料体现的是中原与边疆文化交流,不是中西文化碰撞。

7.答案:B

简析:唐太宗贞观年间至唐玄宗天宝年间江西各州户数大幅增加,这与当地农业持续发展密切相关,因为农业发展能养活更多人口。A选项,仅从户数增加不能确定是中原人南迁所致;C选项,社会稳定只是人口增加的一个因素;D选项,材料未提及财政收入情况。

8.答案:C

简析:宋代推行崇文抑武国策,武将地位相对下降,人们对卫青的评价也随之改变。A选项,卫青在军事上有重要建树;B选项,理学思辨思维与对卫青评价转变关系不大;D选项,两宋边境形势严峻更需武将,不是评价转变的原因。

9.答案:C

简析:元代宣政院负责掌管全国佛教事务和吐蕃地区,即“掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之”。A选项,理藩院是清朝管理少数民族事务的机构;B选项,澎湖巡检司管理台湾;D选项,总理衙门是近代外交机构。

10.答案:D

简析:明代沿海地区千户所城数量较多,尤其是浙江、广东等地,这表明明朝重视海防安全,加强沿海军事防卫。A选项,卫所制是军事制度,并非地方管理体制;B选项,材料未体现中央集权加强;C选项,卫所与海外贸易无关。

11.答案:B

简析:明代白银货币化但国内白银不足,这促使中国通过海外贸易获取白银,密切了与海外市场的联系。A选项,“交子”在宋朝发明;C选项,白银货币化有利于资本主义萌芽;D选项,郑和下西洋主要是政治目的,与白银货币化关联不大。

12.答案:D

简析:从宋代到清代,东南地区农作物种植结构发生变化,经济作物种植增多,粮食不能自给,促进了跨区域粮食贸易发展。A选项,工商业市镇出现是多种因素导致,并非仅农作物种植结构变化;B选项,种植结构变化是农业生产力提高的结果,而非原因;C选项,南宋时经济重心已南移完成,之后格局未变。

13.答案:C

简析:根据“烟祸流毒”“国耻”等信息可知评论的是鸦片战争,该评论揭示了鸦片战争对近代中国国运的深远影响。A选项,民族危机空前严峻是甲午战后;B选项,材料未提及文明冲突;D选项,未涉及近代中国落后根源。

14.答案:D

简析:戊戌变法虽政治上失败,但在思想文化方面促进了国人觉醒,起到了解放思想的作用。A选项,晚清政府进行过改革;B选项,戊戌变法部分措施未被废除,如京师大学堂;C选项,实践民主共和制的是辛亥革命。

15.答案:C

简析:1897年德国在中国建设胶济铁路,这是资本输出的表现,目的是通过资本输出攫取更多利益,如倾销商品、掠夺资源等。A选项,建设铁路属于资本输出,不是商品输出;B选项,材料未体现瓜分狂潮;D选项,建设胶济铁路主要是经济利益,并非建立世界霸权。

16.答案:A

简析:严复、林纾等晚清知识精英有选择地译介西方著作,目的是警醒国人,实现救亡图存的政治理想。B选项,宣传维新变法主张只是部分内容,不全面;C选项,“系统介绍”与有选择译介不符;D选项,促进近代文学发展不是主要目的。

二、材料分析题

17.

(1)关系:生产力的发展推动了生产关系的变革。铁农具的使用代表生产力进步,促使井田制瓦解、封建土地私有制确立,体现了生产力对生产关系的决定作用。

表现:水利灌溉工程方面,修建了都江堰等;生产工具上,铁农具使用和牛耕推广;土地制度上,土地私有制逐步确立;经营模式上,个体小农经济出现。

(2)变化:从西汉时人口稀少、生产方式原始、物资匮乏,到南朝人丁兴旺、农业发达、物资富足。

原因:北方战乱频繁,南方相对安定,为经济发展提供稳定环境;北方人口大量南迁,带来先进生产工具和技术,补充了劳动力;南方自然条件优越,利于农业发展。

18.

(1)发展历程:春秋时期孔子创立儒家思想,战国孟子、荀子继承发展;西汉董仲舒融合道法阴阳思想形成新儒学;魏晋南北朝隋唐时期,佛道盛行,儒学受挑战;宋明时期程颢、程颐、朱熹等融合佛道思想形成理学。

地位变化:春秋战国时与其他学派争鸣;汉武帝时成为正统;魏晋南北朝隋唐时期正统地位受挑战;宋明时期宋明理学成为官方哲学,巩固了儒学正统地位。

(2)特点:以天理为理论核心,融合佛道思想,更具思辨性、理论化、体系化,注重人的社会责任和自身修养。

影响:使儒学上升到哲学高度,标志儒家思想成熟;成为官方哲学,规范人们社会生活;注重气节品德,塑造中华民族性格,但也用三纲五常维系封建专制,压抑人性。

19.

(1)

|史料1|洋务运动|

|---|---|

|史料2|太平天国运动|

|史料3|义和团运动、八国联军侵华战争(任写一个即可)|

|史料4|中日甲午战争|

(2)看法:清朝晚期面临内忧外患,李鸿章参与洋务运动,推动中国近代化;甲午战争期间积极交涉,维护国家利益。但他作为封建士大夫,参与镇压太平天国运动,维护清王朝腐朽统治,具有阶级局限性。

20.三个盛世:文景之治、汉武盛世、光武中兴、开皇之治、贞观之治、开元盛世(任选其三)。

阐释示例:

文景之治:汉初文帝、景帝吸取秦亡教训,奉行黄老无为思想,实行“与民休息”政策。政治上继承秦制并有所调整;经济上减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭;民族关系上实行和亲。这些举措使经济恢复、社会稳定、国力增强。

汉武盛世:汉武帝基于无为而治的弊端,接受董仲舒建议,实行积极有为政策。政治上加强中央集权;经济上改革币制等;思想上尊崇儒术;对外开拓疆域。促进了统一多民族国家的巩固发展、经济繁荣,使儒学成为主流意识形态。

光武中兴:东汉刘秀建立政权后,政治上增强尚书台作用等;经济上清查垦田、释放奴婢;思想上重视儒学。推动社会经济在稳定政局下重新发展。

开皇之治:隋文帝杨坚代周称帝后,政治上整顿吏治等;经济上沿用均田制等;边疆治理上分裂突厥等。使隋朝经济发展、社会稳定、国力强盛。

贞观之治:唐太宗李世民继位后,吸取隋亡教训,经济上轻徭薄赋;政治上知人善任;民族关系和对外交往上开放包容。出现开明政治局面,民族交融、对外交流频繁。

开元盛世:唐玄宗李隆基继位后,选贤任能,改革吏治、发展生产、大兴文治、改革兵制,将唐朝推向全盛,经济繁荣、社会空前繁荣。

同课章节目录