2024—2025学年度内蒙古自治区赤峰市红山区高一第一学期期末统考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度内蒙古自治区赤峰市红山区高一第一学期期末统考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 227.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 16:47:31 | ||

图片预览

文档简介

红山区2024-2025学年度第一学期期末学情监测

高一历史

(考试时间:75分钟试卷满分100分测试范围《中外历史纲要》上册)

第Ⅰ卷

一、选择题(每题2分,共48分)

1.西周所立地方封国的人口由周宗室贵族、周贵族率领移民以及土著群构成。地方封国不仅拥有作为国家的权力,还负有对周王朝诸多的应履行的义务。这说明在西周

A.以分封为纽带形成政治架构 B.中央集权体制面临挑战

C.政治统治依赖于周王的权威 D.异姓诸侯政治地位较低

2.有学者指出:先秦诸子百家争鸣是一场历时三百多年的跨世纪大辩论,儒墨争雄,儒道争锋,儒法争用,可谓纵横捭阖,机锋迭起,智慧纷呈。材料中的“争”本质上指的是

A.争夺国家的最高统治权力 B.寻求社会稳定与发展的途径

C.争夺学术霸主的地位 D.探寻国家统一的新途径

3.秦始皇分天下为36郡,郡下设县。郡县的长官是守、令。同时,郡县都设有尉,把军权分离出去;郡还设有监御史,主管监察。这样郡县的力量被限制在一个范围内。秦朝这一做法旨在

A.提高行政效率 B.让官员相互牵制

C.协调官员矛盾 D.加强中央集权

4.中国古代实行“君主集权于上、行政体制分权于下”的权力制衡体制:一是实行集体宰相制度,二是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。下列选项分别体现这两种专制模式的是

A.唐朝实行三省六部制宋朝设二府三司

B.汉武帝“中外朝制度” 清朝设立军机处

C.唐朝实行三省六部制明朝设立内阁制

D.明朝设立内阁制清朝设立军机处

5.东汉时,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统,乡闾清议成为大族扩张势力的工具。曹魏时九品中正制形成,中正官由政府委任把私人品评变作官家品评,强迫乡闾清议与政府一致。由此可知,九品中正制实行之初

A.有利于维护中央集权 B.克服了察举制的弊端

C.更加注重德行的考查 D.不利于选拔有用人才

高一历史第 1 页共 8 页

6.据统计,元朝王祯的《农书》在广泛征引经史、农书、本草后,提出了中国农学的传统体系:《农桑辑要》系统总结研究了13世纪前的农耕技术经验,发展了精耕细作和养蚕技术的一些内容;清朝农书《钦定授时通考》征引文献3000多条,突出“敬授民时”的重要性。据此可知,这些农书

A.表明封建政府都重视编撰农业书籍

B.代表了古代农业技术的最高水平

C.具有继承传统与创新相结合的特点

D.呈现了古代小农经济发展的概貌

7.两晋南朝时期,江南地区水稻由原来的直播变成育秧移栽,普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕、培植果树、种植药材等。这表明

A.南方赋轻役稀,社会相对安定 B.南方商业活跃,城市经济繁荣

C.江南开发加速,农业多种经营 D.经济重心南移,租佃关系发展

8.元世祖在四大汗国与中原地区,以及中原各行省之间建立了发达的驿路。在行省之下的省与府之间、府与县之间修建了大道,形成了三级交通网络,明清两朝进一步完善。这表明

A.交通完善决定经济的发展 B.发展交通有利于加强社会治理

C.驿路建设是政府工作重点 D.道路交通发展有严格的承接性

9.清朝,在江苏、浙江、直隶、奉天等地的农村中出现了自由雇工制。雇工“无资充佃则力佣自活”,“计岁而受直者曰长工,计时而受直者曰短工,计日而受直者曰忙工”。田主与雇工没有主仆关系,雇工只单纯出卖劳动力。这一现象表明

A.农村中雇佣关系普遍存在 B.农业的经营方式发生了根本改变

C.南方农业比北方更具优势 D.农民对地主的人身依附关系减弱

10.鸦片战争以来,中国与列强签订的不平等条约多以割地、赔款、开埠通商为基本内容,而《辛丑条约》中却没有割地、开埠等内容,虽有赔款,但其并非列强的主要目的。这一变化

A.反映了中国国际地位的提高 B.说明帝国主义侵华策略发生转变

C.说明中国已被列强瓜分完毕 D.沉重打击了帝国主义在华的势力

11.近代前期,林则徐、魏源高举“经世致用”旗帜以求纾解民困、匡时济世的良策;洋务派提出“中体西用”仍受当时盛行的“经世致用”思想的影响;梁启超在《古议院考》中强调中国古代早有“议院”,只是被后来的“民贼”湮没。这表明近代前期的中国

A.强国御侮的探索深受传统文化影响 B.传统文化的内涵进一步丰富发展

C.西学传播彻底瓦解了传统思想观念 D. “托古改制”是历史的必然选择

高一历史第 2 页共 8 页

12.有学者指出: “假如没有这场革命,清廷不会向西方学习,中国必然会在旧有轨道上徐徐而行;假如没有这场革命,汉人士大夫还会继续沉沦,不会有曾国藩、左宗棠、李鸿章,也就不会有后来的政治大变局。”材料中的“这场革命”指

A.鸦片战争 B.太平天国运动

C.洋务运动 D.义和团运动

13.1864年,李鸿章主持购买了英国的一批修理机器,包括“汽炉、锭木、打眼、饺螺旋、铸弹诸机器”,建立西式机器局,这是中国人自建的第一个采用机器生产的工厂。这表明洋务新政

A.以自强、求富为目标 B.抵制了西方的经济侵略

C.维护清朝的封建统治 D.开始早期工业化的尝试

14.下表是1894—1914年英、日等国占中国对外贸易总值的百分比。对表中数据解读正确的是

年份 英国 日本 其他国家

1894 69.49 6.26 24.25

1900 62.99 11.20 25.81

1905 55.71 14.04 30.25

1910 50.89 16.14 32.97

1914 48.31 20.39 31.30

A. 《马关条约》签订后日本加强对中国的经济侵略

B.对英贸易比重降低表明英国国际地位的明显下降

C.这一阶段帝国主义列强的经济侵略以商品倾销为主

D.对其他国家贸易比重变化折射出中国国际地位提高

15.如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动只不过剪断了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。这里说的“辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了”指的是辛亥革命

A.使中国开始了全盘西化 B.使中国的社会性质发生了改变

C.将传统文化彻底地击败 D.结束了君主专制制度

16.1919年五四运动的发生,对新文化运动产生了强烈而深刻的影响,使中国人重新思考追求民主、实现民主的道路,进而对民主观念的阐释也发生了重大变化,由新文化运动初期的对欧美民主政治的单一性理解,转变为多重追求。如陈独秀提出“劳动阶级的民主”,孙中山对“民权”道路的新探索,胡适力主从“问题”入手实现“民主”等。这些对“民主”认识的变化表明先进的中国人

A.对于民主的认识更加辩证和科学 B.实现了中华民族第一次全面觉醒

C.认识到苏俄革命在中国的可行性 D.对救亡图存道路的探索更加深入

高一历史第 3 页共 8 页

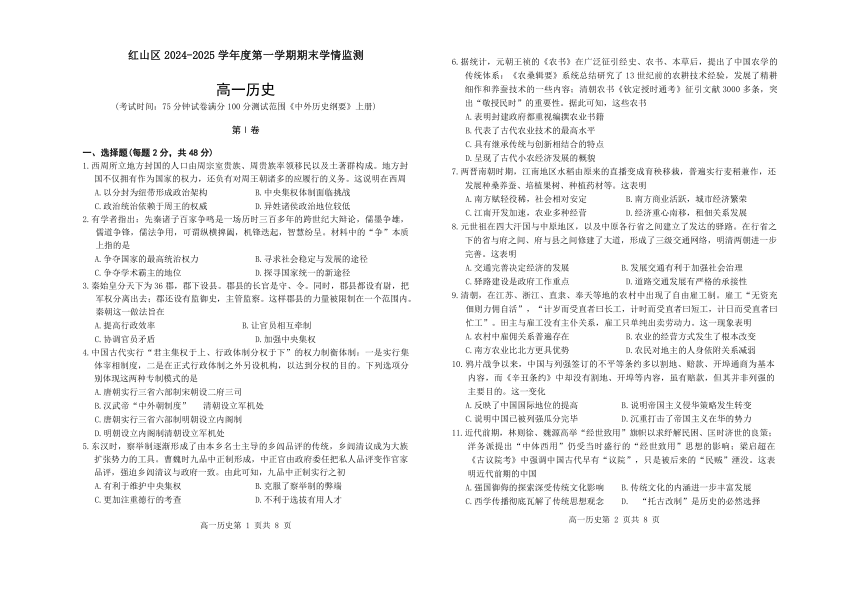

17.下图是1912-1950年山东民众向东北地区移民情况曲线示意图。下列相关解释较为准确的是

A.东北易帜、国家基本完成统一引发首次高潮出现

B.民族工业发展黄金时期开始导致20世纪30年代初移民骤减

C.华北事变、山东沦陷造成第二次移民高潮的形成

D.山东逐步解放、民众生活改善促使20世纪40年代移民骤减

18. 下表是 1947年2月上海《大公报》对586位民众政治态度的民意调查统计。

问题 赞成人数 反对人数

对美军驻华的态度 4 538

对美国现行对华政策的态度 61 464

对民国宪法的态度 124 381

对内战的态度 34 535

该调查说明

A.中共在内战中已占上风 B. 《大公报》坚决反对国共内战

C.美国实施扶蒋反共政策 D.民众失去对国民政府的信任

19.1948~1949年夏,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,试探与将要成立的新政府建立某种形式的外交关系的可能性。中共中央考虑:不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策

B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.中国冲破了美国的外交孤立

D.新政府不急于获取国际支持

高一历史第 4 页共 8 页

20.下为新中国成立初期川沙地区私营工业情况简表,它所反映的历史事实是

年份 户数 占工业总产值(%)

1953 211 71.31

1955 118 49.64

A.抗美援朝战争爆发,很多私营工业转为军需生产

B.土地改革深入发展,很多私营业主回家分田务农

C.实施“一五”计划,私营工业进行社会主义改造

D.人民公社化运动推动公有化程度进一步提高

21.据统计,到1965年,我国社会主义性质的商业机构的从业人员由1957年的522. 2万人减少到302万人,减少42.1%。出现这一变化的主要原因是

A.财政困难依然严峻 B.经济结构发生变化

C.产业结构趋于均衡 D. “八字方针”的推行

22.20世纪70年代末,安徽凤阳小岗村农民首先实行分田包产到户,自负盈亏。这一做法得到中央肯定,在农村逐步推行,农业生产得到大发展。2016年,小岗村的发展迈入新阶段——探索推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革试点,采取“公司+品牌”等新型集体形式,农民以股东的身份获得小岗村发展的红利。上述变化

A.是农村生产关系的根本性变革

B.体现了农村专业化经营的趋势

C.促进私有制经济的较快发展

D.进一步利用市场激活农村资源

23.历史变迁往往可以通过一些社会生活细节来反映。下列选项中能反映中国由计划经济向市场经济转变的生活细节是

A.粮票—股票 B.集中管理——分散管理

C.父母官——人民公仆 D. 自由放任—国家干预

24.2021年9月5日,中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式公布,提出要以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作,其中基础设施互联互通是做好加快合作区建设这篇大文章的重要保障。《总体方案》的提出

A.有利于“一国两制”实践的行稳致远

B.为国际解决历史遗留问题提供了范例

C.彰显了粤澳社会主义制度的优越性

D.消除了经济特区与特别行政区的差异

高一历史第 5 页共 8 页

第Ⅱ卷

二、材料题 (共52分)

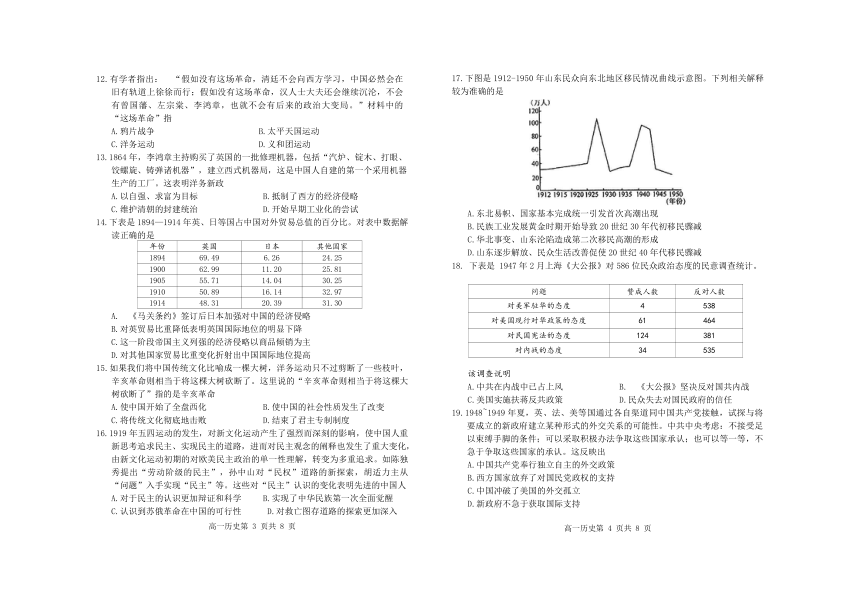

25. (22分)人口问题是中国古代社会的一个重要问题。阅读材料,完成下列要求。材料一

中国古代部分朝代人口数据图

材料二人是社会物质生活条件的必要因素,没有一定的最低限度的人口,就不可能有任何社会物质生活。但是,当人口数量超过了赖以生存的资源负荷和社会经济承载力,就不仅不能促进社会的正常健康发展,反而可能由此滋生许多社会问题,这时人口就成了“人口问题”。人口众多是宋元以来的中国社会的一个突出问题,也是宋元以来的中国一系列重大社会问题产生的重要根源。

(1)根据材料一中占代人口增长的四个高峰并结合所学知识,分析影响人口增长的

(2)根据材料二并结合史实,谈谈中国古代人口增长对宋元以来社会的影响。 (16分)

26. (18分)邮政作为社会交往和生产活动不可或缺的基础设施,在中国经历了曲折发展的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 1842年,璞鼎查在香港设立皇家邮局,随后在五处通商口岸设立分局,这是列强有计划地在中国设置“客邮局”的开端,表面是为满足侨民通信需要,其实是为满足其“远东中国政策”。

——据刘波《清末“客邮”问题的产生及影响》整理

高一历史第 6 页共 8 页

材料二近代邮政是中国历史变迁的一个缩影,与每一个历史事件紧紧相连。1898年9月,光绪帝发布谕旨,要求各地设立邮政分支机构,酌情裁撤驿站,以便利商民通信。1916年1月,北京邮政总局通令,将邮政日戳改为“洪宪元年”,同时印制“洪宪”纪念邮票。1932年1月,北平邮政管理局宣布,以后凡邮寄包裹及信件,均加盖“不买日货,不卖日货,不运日货”等字样。1949年2月,军方代表宣布对原北平邮政实行正式接管并着手恢复业务。与此同时,标志旧政权的中华邮政邮票一律停用,改贴华北解放区邮票。

——据修晓波《邮政史话》整理

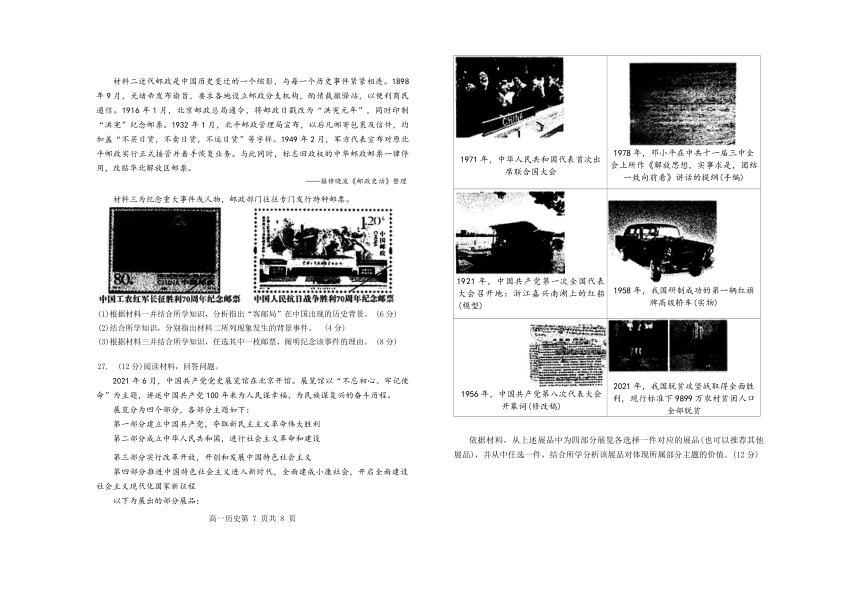

材料三为纪念重大事件或人物,邮政部门往往专门发行特种邮票。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析指出“客邮局”在中国出现的历史背景。 (6分)

(2)结合所学知识,分别指出材料二所列现象发生的背景事件。 (4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,任选其中一枚邮票,阐明纪念该事件的理由。 (8分)

27. (12分)阅读材料,回答问题。

2021年6月,中国共产党党史展览馆在北京开馆。展览馆以“不忘初心、牢记使命”为主题,讲述中国共产党100年来为人民谋幸福、为民族谋复兴的奋斗历程。

展览分为四个部分,各部分主题如下:

第一部分建立中国共产党,夺取新民主主义革命伟大胜利

第二部分成立中华人民共和国,进行社会主义革命和建设

第三部分实行改革开放,开创和发展中国特色社会主义

第四部分推进中国特色社会主义进入新时代,全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程

以下为展出的部分展品:

高一历史第 7 页共 8 页

1971年,中华人民共和国代表首次出席联合国大会 1978年,邓小平在中共十一届三中全会上所作《解放思想,实事求是,团结一致向前看》讲话的提纲(手编)

1921年,中国共产党第一次全国代表大会召开地:浙江嘉兴南湖上的红船(模型) 1958年,我国研制成功的第一辆红旗牌高级轿车(实物)

1956年,中国共产党第八次代表大会开幕词(修改稿) 2021年,我国脱贫攻坚战取得全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫

依据材料,从上述展品中为四部分展览各选择一件对应的展品(也可以推荐其他展品),并从中任选一件,结合所学分析该展品对体现所属部分主题的价值。(12分)

2024—2025学年度内蒙古自治区赤峰市红山区高一第一学期期末统考历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:A

简析:西周通过分封诸侯,将周宗室贵族、移民及土著整合到地方封国,封国拥有权力并承担对周王朝的义务,以分封为纽带构建起政治架构。B选项,西周时期尚未形成中央集权体制;C选项,材料强调的是分封制下的政治架构,并非单纯依赖周王权威;D选项,材料未体现异姓诸侯政治地位低。

2.答案:B

简析:先秦诸子百家争鸣,其目的是为了寻求社会稳定与发展的途径,不同学派提出不同的治国理念和社会构想。A选项,诸子百家并非争夺国家最高统治权力;C选项,争夺学术霸主地位不是争鸣的本质;D选项,探寻国家统一新途径只是部分学派的主张,不能涵盖争鸣本质。

3.答案:D

简析:秦朝在郡县设置不同官员分管行政、军事和监察,限制郡县力量,目的是加强中央对地方的控制,即加强中央集权。A选项,材料措施主要是加强对地方管理,与提高行政效率无关;B选项,官员相互牵制是手段,不是目的;C选项,并非为了协调官员矛盾。

4.答案:C

简析:唐朝三省六部制下,三省长官都是宰相,实行集体宰相制度;明朝设立内阁制,内阁是在正式行政体制之外另设的机构,以达到分权目的。A选项,宋朝二府三司制主要是分割相权,没有体现另设机构分权;B选项,汉武帝“中外朝制度”和清朝军机处都是在正式行政体制之外设机构分权,未体现集体宰相制度;D选项,明朝内阁制和清朝军机处都不符合两种专制模式的对应要求。

5.答案:A

简析:九品中正制实行之初,中正官由政府委任,将私人品评变为官家品评,使乡闾清议与政府一致,有利于加强中央对选官的控制,维护中央集权。B选项,九品中正制不能克服察举制的弊端;C选项,材料未体现更注重德行考查;D选项,九品中正制初期在选拔人才方面有一定作用。

6.答案:C

简析:这些农书既征引经史、农书等文献,总结传统农耕技术经验,又有创新内容,如《农桑辑要》发展了精耕细作和养蚕技术,具有继承传统与创新相结合的特点。A选项,不能仅从这几本农书就得出封建政府都重视编撰农业书籍;B选项,“最高水平”说法过于绝对;D选项,材料未呈现小农经济发展概貌。

7.答案:C

简析:两晋南朝时期江南地区水稻种植方式变化,实行麦稻兼作,还发展多种经营,表明江南开发加速,农业呈现多种经营的特点。A选项,材料未提及南方赋役情况;B选项,材料主要说的是农业,与商业、城市经济无关;D选项,此时经济重心尚未南移完成,且材料未涉及租佃关系。

8.答案:B

简析:元世祖建立发达驿路,明清进一步完善,这有利于加强中央对地方的控制和管理,说明发展交通有利于加强社会治理。A选项,交通完善对经济发展有促进作用,但不是决定作用;C选项,不能得出驿路建设是政府工作重点;D选项,材料重点强调交通对社会治理的作用,而非道路交通发展的承接性。

9.答案:D

简析:清朝农村出现自由雇工制,田主与雇工没有主仆关系,雇工单纯出卖劳动力,这表明农民对地主的人身依附关系减弱。A选项,“普遍存在”说法错误;B选项,农业经营方式未发生根本改变;C选项,材料未对南方和北方农业进行比较。

10.答案:B

简析:《辛丑条约》没有割地、开埠内容,赔款也不是列强主要目的,这表明帝国主义侵华策略从以割地、开埠、商品输出为主转变为以政治控制、经济侵略(如赔款控制经济命脉)为主。A选项,中国国际地位并未提高;C选项,中国未被列强瓜分完毕;D选项,《辛丑条约》使中国完全沦为半殖民地半封建社会,没有沉重打击帝国主义在华势力。

11.答案:A

简析:林则徐、魏源的“经世致用”,洋务派的“中体西用”,梁启超强调中国古代“议院”,都说明近代前期强国御侮的探索深受传统文化影响。B选项,材料强调的是传统文化对近代探索的影响,而非传统文化内涵丰富发展;C选项,“彻底瓦解”说法错误;D选项,“托古改制”只是部分人的主张,不是历史必然选择。

12.答案:B

简析:太平天国运动冲击了清朝统治,促使清廷向西方学习,推动了洋务运动的兴起,曾国藩、左宗棠、李鸿章等洋务派官员崛起。A选项,鸦片战争后清政府未立即向西方学习;C选项,洋务运动是受太平天国运动影响而兴起的;D选项,义和团运动发生在19世纪末,与材料中人物和事件的时间不符。

13.答案:D

简析:李鸿章建立西式机器局,采用机器生产,这是中国人早期工业化的尝试,开启了中国近代工业发展的进程。A选项,材料未体现自强、求富目标;B选项,此时洋务企业对西方经济侵略的抵制作用不明显;C选项,材料重点是早期工业化尝试,而非维护清朝统治。

14.答案:A

简析:1894-1914年,《马关条约》签订后日本在华经济侵略加强,其占中国对外贸易总值的百分比不断上升。B选项,英国对英贸易比重降低不能表明其国际地位明显下降;C选项,这一阶段帝国主义列强经济侵略以资本输出为主;D选项,中国国际地位并未提高,对其他国家贸易比重变化是列强经济侵略变化导致的。

15.答案:D

简析:辛亥革命结束了君主专制制度,就像砍断了中国传统文化这棵大树的主干,对中国社会政治制度产生了重大变革。A选项,辛亥革命没有使中国全盘西化;B选项,中国社会性质在辛亥革命后未改变;C选项,“彻底击败”传统文化说法错误。

16.答案:D

简析:五四运动后,先进的中国人对民主的认识从单一理解转变为多重追求,这表明他们对救亡图存道路的探索更加深入,不断寻求更适合中国的民主道路。A选项,“更加辩证和科学”表述不准确;B选项,中华民族第一次全面觉醒是在五四运动时期,但材料强调的是对民主认识的变化;C选项,材料未体现苏俄革命在中国的可行性。

17.答案:D

简析:20世纪40年代随着山东逐步解放,社会稳定,民众生活改善,移民骤减。A选项,东北易帜是1928年,与首次高潮时间不符;B选项,20世纪30年代初移民骤减是因为日本侵华加剧;C选项,华北事变、山东沦陷应使移民增加,而非形成第二次移民高潮。

18.答案:D

简析:民众对美军驻华、美国现行对华政策、民国宪法、内战大多持反对态度,说明民众失去对国民政府的信任,因为这些政策和现象都与国民政府相关。A选项,材料不能表明中共在内战中已占上风;B选项,不能从调查结果得出《大公报》坚决反对国共内战;C选项,材料重点是民众态度,不是美国政策。

19.答案:A

简析:中共中央在与英、法、美等国接触时,不接受束缚手脚的条件,积极争取或等待承认,体现了独立自主的外交政策,根据自身利益和国家发展需求决定外交策略。B选项,西方国家未放弃对国民党政权的支持;C选项,此时中国尚未冲破美国外交孤立;D选项,新政府是根据自身利益决定外交,并非不急于获取国际支持。

20.答案:C

简析:1953-1955年川沙地区私营工业户数减少,占工业总产值比重下降,这是因为实施“一五”计划,对私营工业进行社会主义改造,使其向公有制转变。A选项,抗美援朝战争与私营工业户数和产值变化关系不大;B选项,土地改革主要是农村土地制度变革,与私营工业变化无关;D选项,人民公社化运动开始于1958年。

21.答案:D

简析:1960年开始实行“八字方针”,对国民经济进行调整,精简机构和人员,所以社会主义性质商业机构从业人员减少。A选项,此时财政困难有所缓解;B选项,经济结构变化不是主要原因;C选项,产业结构趋于均衡与商业机构人员减少无直接关系。

22.答案:D

简析:从分田包产到户到“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革试点,进一步利用市场激活农村资源,促进农村经济发展。A选项,这是农村生产关系的调整,不是根本性变革;B选项,材料未体现专业化经营;C选项,农村经济以公有制为主体,不是私有制经济。

23.答案:A

简析:粮票是计划经济的产物,股票是市场经济的产物,从粮票到股票的变化能反映中国由计划经济向市场经济转变。B选项,集中管理和分散管理不能直接体现经济体制转变;C选项,“父母官”到“人民公仆”是政治观念变化;D选项,中国没有经历自由放任阶段,且国家干预与经济体制转变关系不紧密。

24.答案:A

简析:《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》有利于统筹推进粤澳深度合作,促进澳门长期繁荣稳定,有利于“一国两制”实践的行稳致远。B选项,此时不是解决历史遗留问题;C选项,澳门是资本主义制度;D选项,“消除差异”说法错误。

二、材料题

25.

(1)影响人口增长的因素:

政治因素:国家统一、政治稳定时期,如西汉前期、唐朝前期、北宋时期等,社会秩序良好,为人口增长提供了保障。战乱时期,人口会减少,如三国时期、两晋时期等。

经济因素:农业发展,生产技术进步,如铁犁牛耕推广、水利工程修建等,提高了粮食产量,能养活更多人口。经济繁荣,商业和手工业发展,提供更多就业机会,也有利于人口增长。

政策因素:统治者推行鼓励生育政策,如唐朝的“民不加赋”等政策,减轻农民负担,促进人口增长。

科技因素:医学发展,医疗水平提高,能减少疾病对人口的威胁,降低死亡率,促进人口增长。

(2)中国古代人口增长对宋元以来社会的影响:

积极影响:为农业生产提供了充足劳动力,促进了农业的发展,推动了经济作物种植的扩大,如棉花种植在宋元时期得到推广。促进了手工业和商业的繁荣,人口增多带来更多消费需求,推动了城市发展,如宋元时期城市商业繁荣,出现了许多大城市。

消极影响:人口增长导致人地矛盾加剧,农民人均土地减少,土地兼并严重,许多农民失去土地,生活困苦,社会矛盾激化。人口增长超过资源负荷,引发资源危机,如对木材等资源需求增加,导致生态环境破坏。大量人口需要供养,增加了社会负担,政府财政压力增大,农民赋税负担加重。

26.

(1)“客邮局”在中国出现的历史背景:

1842年《南京条约》签订后,中国被迫开放通商口岸,列强侵略加剧。

列强为满足其“远东中国政策”,加强对中国的政治、经济、文化侵略,需要在中国建立通信机构。

中国传统通信方式无法满足列强在华活动需求,且中国通信主权意识淡薄,给列强可乘之机。

(2)材料二所列现象发生的背景事件:

1898年光绪帝要求各地设立邮政分支机构,酌情裁撤驿站,背景是戊戌变法,光绪帝希望通过改革推动社会发展,便利通信。

1916年北京邮政总局将邮政日戳改为“洪宪元年”,印制“洪宪”纪念邮票,背景是袁世凯称帝,进行复辟活动。

1932年北平邮政管理局在邮件上加盖“不买日货,不卖日货,不运日货”字样,背景是日本侵华,民族危机加深,民众掀起抵制日货运动。

1949年2月军方代表接管北平邮政,停用中华邮政邮票,改贴华北解放区邮票,背景是解放战争即将胜利,北平解放,新政权建立。

(3)选择“中国工农红军长征胜利70周年纪念邮票”:

纪念理由:长征是中国革命史上不朽的丰碑,是中华民族的英雄史诗,是人类历史上的伟大壮举。长征途中,红军经历无数艰难险阻,突破敌人围追堵截,战胜恶劣自然环境,体现了坚定的革命理想信念、不怕牺牲的精神。长征的胜利,为中国革命保存了有生力量,为中国革命的最终胜利奠定了基础。长征精神激励着中国人民在实现中华民族伟大复兴的道路上不断前进,具有重要的历史意义和现实意义。(若选择“中国人民抗日战争胜利70周年纪念邮票”,可从抗日战争是中国近代以来反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争,对世界反法西斯战争胜利作出巨大贡献,提高中国国际地位,增强民族凝聚力等方面阐述纪念理由)

27.

第一部分:选择“1921年,中国共产党第一次全国代表大会召开地:浙江嘉兴南湖上的红船(模型)”。红船是中国共产党诞生的象征,中共一大的召开标志着中国共产党的成立,中国革命有了坚强的领导核心,从此中国革命的面貌焕然一新,对体现第一部分“建立中国共产党,夺取新民主主义革命伟大胜利”主题具有重要价值。

第二部分:选择“1956年,中国共产党第八次代表大会开幕词(修改稿)”。中共八大正确分析了国内主要矛盾,提出了党和全国人民当前的主要任务,是探索建设社会主义道路的良好开端,体现了这一时期进行社会主义革命和建设的主题。

第三部分:选择“1978年,邓小平在中共十一届三中全会上所作《解放思想,实事求是,团结一致向前看》讲话的提纲(手编)”。这篇讲话为十一届三中全会的召开奠定了思想基础,十一届三中全会作出了改革开放的伟大决策,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,对体现第三部分“实行改革开放,开创和发展中国特色社会主义”主题至关重要。

第四部分:选择“2021年,我国脱贫攻坚战取得全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫”。脱贫攻坚的胜利是中国特色社会主义进入新时代的重大成果,体现了中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的使命担当,全面建成小康社会目标实现,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,与第四部分主题契合。(任选一件展品分析时,需结合展品内容与所属部分主题进行阐述,突出展品对主题的体现价值)

高一历史

(考试时间:75分钟试卷满分100分测试范围《中外历史纲要》上册)

第Ⅰ卷

一、选择题(每题2分,共48分)

1.西周所立地方封国的人口由周宗室贵族、周贵族率领移民以及土著群构成。地方封国不仅拥有作为国家的权力,还负有对周王朝诸多的应履行的义务。这说明在西周

A.以分封为纽带形成政治架构 B.中央集权体制面临挑战

C.政治统治依赖于周王的权威 D.异姓诸侯政治地位较低

2.有学者指出:先秦诸子百家争鸣是一场历时三百多年的跨世纪大辩论,儒墨争雄,儒道争锋,儒法争用,可谓纵横捭阖,机锋迭起,智慧纷呈。材料中的“争”本质上指的是

A.争夺国家的最高统治权力 B.寻求社会稳定与发展的途径

C.争夺学术霸主的地位 D.探寻国家统一的新途径

3.秦始皇分天下为36郡,郡下设县。郡县的长官是守、令。同时,郡县都设有尉,把军权分离出去;郡还设有监御史,主管监察。这样郡县的力量被限制在一个范围内。秦朝这一做法旨在

A.提高行政效率 B.让官员相互牵制

C.协调官员矛盾 D.加强中央集权

4.中国古代实行“君主集权于上、行政体制分权于下”的权力制衡体制:一是实行集体宰相制度,二是在正式行政体制之外另设机构,以达到分权的目的。下列选项分别体现这两种专制模式的是

A.唐朝实行三省六部制宋朝设二府三司

B.汉武帝“中外朝制度” 清朝设立军机处

C.唐朝实行三省六部制明朝设立内阁制

D.明朝设立内阁制清朝设立军机处

5.东汉时,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统,乡闾清议成为大族扩张势力的工具。曹魏时九品中正制形成,中正官由政府委任把私人品评变作官家品评,强迫乡闾清议与政府一致。由此可知,九品中正制实行之初

A.有利于维护中央集权 B.克服了察举制的弊端

C.更加注重德行的考查 D.不利于选拔有用人才

高一历史第 1 页共 8 页

6.据统计,元朝王祯的《农书》在广泛征引经史、农书、本草后,提出了中国农学的传统体系:《农桑辑要》系统总结研究了13世纪前的农耕技术经验,发展了精耕细作和养蚕技术的一些内容;清朝农书《钦定授时通考》征引文献3000多条,突出“敬授民时”的重要性。据此可知,这些农书

A.表明封建政府都重视编撰农业书籍

B.代表了古代农业技术的最高水平

C.具有继承传统与创新相结合的特点

D.呈现了古代小农经济发展的概貌

7.两晋南朝时期,江南地区水稻由原来的直播变成育秧移栽,普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕、培植果树、种植药材等。这表明

A.南方赋轻役稀,社会相对安定 B.南方商业活跃,城市经济繁荣

C.江南开发加速,农业多种经营 D.经济重心南移,租佃关系发展

8.元世祖在四大汗国与中原地区,以及中原各行省之间建立了发达的驿路。在行省之下的省与府之间、府与县之间修建了大道,形成了三级交通网络,明清两朝进一步完善。这表明

A.交通完善决定经济的发展 B.发展交通有利于加强社会治理

C.驿路建设是政府工作重点 D.道路交通发展有严格的承接性

9.清朝,在江苏、浙江、直隶、奉天等地的农村中出现了自由雇工制。雇工“无资充佃则力佣自活”,“计岁而受直者曰长工,计时而受直者曰短工,计日而受直者曰忙工”。田主与雇工没有主仆关系,雇工只单纯出卖劳动力。这一现象表明

A.农村中雇佣关系普遍存在 B.农业的经营方式发生了根本改变

C.南方农业比北方更具优势 D.农民对地主的人身依附关系减弱

10.鸦片战争以来,中国与列强签订的不平等条约多以割地、赔款、开埠通商为基本内容,而《辛丑条约》中却没有割地、开埠等内容,虽有赔款,但其并非列强的主要目的。这一变化

A.反映了中国国际地位的提高 B.说明帝国主义侵华策略发生转变

C.说明中国已被列强瓜分完毕 D.沉重打击了帝国主义在华的势力

11.近代前期,林则徐、魏源高举“经世致用”旗帜以求纾解民困、匡时济世的良策;洋务派提出“中体西用”仍受当时盛行的“经世致用”思想的影响;梁启超在《古议院考》中强调中国古代早有“议院”,只是被后来的“民贼”湮没。这表明近代前期的中国

A.强国御侮的探索深受传统文化影响 B.传统文化的内涵进一步丰富发展

C.西学传播彻底瓦解了传统思想观念 D. “托古改制”是历史的必然选择

高一历史第 2 页共 8 页

12.有学者指出: “假如没有这场革命,清廷不会向西方学习,中国必然会在旧有轨道上徐徐而行;假如没有这场革命,汉人士大夫还会继续沉沦,不会有曾国藩、左宗棠、李鸿章,也就不会有后来的政治大变局。”材料中的“这场革命”指

A.鸦片战争 B.太平天国运动

C.洋务运动 D.义和团运动

13.1864年,李鸿章主持购买了英国的一批修理机器,包括“汽炉、锭木、打眼、饺螺旋、铸弹诸机器”,建立西式机器局,这是中国人自建的第一个采用机器生产的工厂。这表明洋务新政

A.以自强、求富为目标 B.抵制了西方的经济侵略

C.维护清朝的封建统治 D.开始早期工业化的尝试

14.下表是1894—1914年英、日等国占中国对外贸易总值的百分比。对表中数据解读正确的是

年份 英国 日本 其他国家

1894 69.49 6.26 24.25

1900 62.99 11.20 25.81

1905 55.71 14.04 30.25

1910 50.89 16.14 32.97

1914 48.31 20.39 31.30

A. 《马关条约》签订后日本加强对中国的经济侵略

B.对英贸易比重降低表明英国国际地位的明显下降

C.这一阶段帝国主义列强的经济侵略以商品倾销为主

D.对其他国家贸易比重变化折射出中国国际地位提高

15.如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动只不过剪断了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。这里说的“辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了”指的是辛亥革命

A.使中国开始了全盘西化 B.使中国的社会性质发生了改变

C.将传统文化彻底地击败 D.结束了君主专制制度

16.1919年五四运动的发生,对新文化运动产生了强烈而深刻的影响,使中国人重新思考追求民主、实现民主的道路,进而对民主观念的阐释也发生了重大变化,由新文化运动初期的对欧美民主政治的单一性理解,转变为多重追求。如陈独秀提出“劳动阶级的民主”,孙中山对“民权”道路的新探索,胡适力主从“问题”入手实现“民主”等。这些对“民主”认识的变化表明先进的中国人

A.对于民主的认识更加辩证和科学 B.实现了中华民族第一次全面觉醒

C.认识到苏俄革命在中国的可行性 D.对救亡图存道路的探索更加深入

高一历史第 3 页共 8 页

17.下图是1912-1950年山东民众向东北地区移民情况曲线示意图。下列相关解释较为准确的是

A.东北易帜、国家基本完成统一引发首次高潮出现

B.民族工业发展黄金时期开始导致20世纪30年代初移民骤减

C.华北事变、山东沦陷造成第二次移民高潮的形成

D.山东逐步解放、民众生活改善促使20世纪40年代移民骤减

18. 下表是 1947年2月上海《大公报》对586位民众政治态度的民意调查统计。

问题 赞成人数 反对人数

对美军驻华的态度 4 538

对美国现行对华政策的态度 61 464

对民国宪法的态度 124 381

对内战的态度 34 535

该调查说明

A.中共在内战中已占上风 B. 《大公报》坚决反对国共内战

C.美国实施扶蒋反共政策 D.民众失去对国民政府的信任

19.1948~1949年夏,英、法、美等国通过各自渠道同中国共产党接触,试探与将要成立的新政府建立某种形式的外交关系的可能性。中共中央考虑:不接受足以束缚手脚的条件;可以采取积极办法争取这些国家承认;也可以等一等,不急于争取这些国家的承认。这反映出

A.中国共产党奉行独立自主的外交政策

B.西方国家放弃了对国民党政权的支持

C.中国冲破了美国的外交孤立

D.新政府不急于获取国际支持

高一历史第 4 页共 8 页

20.下为新中国成立初期川沙地区私营工业情况简表,它所反映的历史事实是

年份 户数 占工业总产值(%)

1953 211 71.31

1955 118 49.64

A.抗美援朝战争爆发,很多私营工业转为军需生产

B.土地改革深入发展,很多私营业主回家分田务农

C.实施“一五”计划,私营工业进行社会主义改造

D.人民公社化运动推动公有化程度进一步提高

21.据统计,到1965年,我国社会主义性质的商业机构的从业人员由1957年的522. 2万人减少到302万人,减少42.1%。出现这一变化的主要原因是

A.财政困难依然严峻 B.经济结构发生变化

C.产业结构趋于均衡 D. “八字方针”的推行

22.20世纪70年代末,安徽凤阳小岗村农民首先实行分田包产到户,自负盈亏。这一做法得到中央肯定,在农村逐步推行,农业生产得到大发展。2016年,小岗村的发展迈入新阶段——探索推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革试点,采取“公司+品牌”等新型集体形式,农民以股东的身份获得小岗村发展的红利。上述变化

A.是农村生产关系的根本性变革

B.体现了农村专业化经营的趋势

C.促进私有制经济的较快发展

D.进一步利用市场激活农村资源

23.历史变迁往往可以通过一些社会生活细节来反映。下列选项中能反映中国由计划经济向市场经济转变的生活细节是

A.粮票—股票 B.集中管理——分散管理

C.父母官——人民公仆 D. 自由放任—国家干预

24.2021年9月5日,中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式公布,提出要以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作,其中基础设施互联互通是做好加快合作区建设这篇大文章的重要保障。《总体方案》的提出

A.有利于“一国两制”实践的行稳致远

B.为国际解决历史遗留问题提供了范例

C.彰显了粤澳社会主义制度的优越性

D.消除了经济特区与特别行政区的差异

高一历史第 5 页共 8 页

第Ⅱ卷

二、材料题 (共52分)

25. (22分)人口问题是中国古代社会的一个重要问题。阅读材料,完成下列要求。材料一

中国古代部分朝代人口数据图

材料二人是社会物质生活条件的必要因素,没有一定的最低限度的人口,就不可能有任何社会物质生活。但是,当人口数量超过了赖以生存的资源负荷和社会经济承载力,就不仅不能促进社会的正常健康发展,反而可能由此滋生许多社会问题,这时人口就成了“人口问题”。人口众多是宋元以来的中国社会的一个突出问题,也是宋元以来的中国一系列重大社会问题产生的重要根源。

(1)根据材料一中占代人口增长的四个高峰并结合所学知识,分析影响人口增长的

(2)根据材料二并结合史实,谈谈中国古代人口增长对宋元以来社会的影响。 (16分)

26. (18分)邮政作为社会交往和生产活动不可或缺的基础设施,在中国经历了曲折发展的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 1842年,璞鼎查在香港设立皇家邮局,随后在五处通商口岸设立分局,这是列强有计划地在中国设置“客邮局”的开端,表面是为满足侨民通信需要,其实是为满足其“远东中国政策”。

——据刘波《清末“客邮”问题的产生及影响》整理

高一历史第 6 页共 8 页

材料二近代邮政是中国历史变迁的一个缩影,与每一个历史事件紧紧相连。1898年9月,光绪帝发布谕旨,要求各地设立邮政分支机构,酌情裁撤驿站,以便利商民通信。1916年1月,北京邮政总局通令,将邮政日戳改为“洪宪元年”,同时印制“洪宪”纪念邮票。1932年1月,北平邮政管理局宣布,以后凡邮寄包裹及信件,均加盖“不买日货,不卖日货,不运日货”等字样。1949年2月,军方代表宣布对原北平邮政实行正式接管并着手恢复业务。与此同时,标志旧政权的中华邮政邮票一律停用,改贴华北解放区邮票。

——据修晓波《邮政史话》整理

材料三为纪念重大事件或人物,邮政部门往往专门发行特种邮票。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析指出“客邮局”在中国出现的历史背景。 (6分)

(2)结合所学知识,分别指出材料二所列现象发生的背景事件。 (4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,任选其中一枚邮票,阐明纪念该事件的理由。 (8分)

27. (12分)阅读材料,回答问题。

2021年6月,中国共产党党史展览馆在北京开馆。展览馆以“不忘初心、牢记使命”为主题,讲述中国共产党100年来为人民谋幸福、为民族谋复兴的奋斗历程。

展览分为四个部分,各部分主题如下:

第一部分建立中国共产党,夺取新民主主义革命伟大胜利

第二部分成立中华人民共和国,进行社会主义革命和建设

第三部分实行改革开放,开创和发展中国特色社会主义

第四部分推进中国特色社会主义进入新时代,全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程

以下为展出的部分展品:

高一历史第 7 页共 8 页

1971年,中华人民共和国代表首次出席联合国大会 1978年,邓小平在中共十一届三中全会上所作《解放思想,实事求是,团结一致向前看》讲话的提纲(手编)

1921年,中国共产党第一次全国代表大会召开地:浙江嘉兴南湖上的红船(模型) 1958年,我国研制成功的第一辆红旗牌高级轿车(实物)

1956年,中国共产党第八次代表大会开幕词(修改稿) 2021年,我国脱贫攻坚战取得全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫

依据材料,从上述展品中为四部分展览各选择一件对应的展品(也可以推荐其他展品),并从中任选一件,结合所学分析该展品对体现所属部分主题的价值。(12分)

2024—2025学年度内蒙古自治区赤峰市红山区高一第一学期期末统考历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:A

简析:西周通过分封诸侯,将周宗室贵族、移民及土著整合到地方封国,封国拥有权力并承担对周王朝的义务,以分封为纽带构建起政治架构。B选项,西周时期尚未形成中央集权体制;C选项,材料强调的是分封制下的政治架构,并非单纯依赖周王权威;D选项,材料未体现异姓诸侯政治地位低。

2.答案:B

简析:先秦诸子百家争鸣,其目的是为了寻求社会稳定与发展的途径,不同学派提出不同的治国理念和社会构想。A选项,诸子百家并非争夺国家最高统治权力;C选项,争夺学术霸主地位不是争鸣的本质;D选项,探寻国家统一新途径只是部分学派的主张,不能涵盖争鸣本质。

3.答案:D

简析:秦朝在郡县设置不同官员分管行政、军事和监察,限制郡县力量,目的是加强中央对地方的控制,即加强中央集权。A选项,材料措施主要是加强对地方管理,与提高行政效率无关;B选项,官员相互牵制是手段,不是目的;C选项,并非为了协调官员矛盾。

4.答案:C

简析:唐朝三省六部制下,三省长官都是宰相,实行集体宰相制度;明朝设立内阁制,内阁是在正式行政体制之外另设的机构,以达到分权目的。A选项,宋朝二府三司制主要是分割相权,没有体现另设机构分权;B选项,汉武帝“中外朝制度”和清朝军机处都是在正式行政体制之外设机构分权,未体现集体宰相制度;D选项,明朝内阁制和清朝军机处都不符合两种专制模式的对应要求。

5.答案:A

简析:九品中正制实行之初,中正官由政府委任,将私人品评变为官家品评,使乡闾清议与政府一致,有利于加强中央对选官的控制,维护中央集权。B选项,九品中正制不能克服察举制的弊端;C选项,材料未体现更注重德行考查;D选项,九品中正制初期在选拔人才方面有一定作用。

6.答案:C

简析:这些农书既征引经史、农书等文献,总结传统农耕技术经验,又有创新内容,如《农桑辑要》发展了精耕细作和养蚕技术,具有继承传统与创新相结合的特点。A选项,不能仅从这几本农书就得出封建政府都重视编撰农业书籍;B选项,“最高水平”说法过于绝对;D选项,材料未呈现小农经济发展概貌。

7.答案:C

简析:两晋南朝时期江南地区水稻种植方式变化,实行麦稻兼作,还发展多种经营,表明江南开发加速,农业呈现多种经营的特点。A选项,材料未提及南方赋役情况;B选项,材料主要说的是农业,与商业、城市经济无关;D选项,此时经济重心尚未南移完成,且材料未涉及租佃关系。

8.答案:B

简析:元世祖建立发达驿路,明清进一步完善,这有利于加强中央对地方的控制和管理,说明发展交通有利于加强社会治理。A选项,交通完善对经济发展有促进作用,但不是决定作用;C选项,不能得出驿路建设是政府工作重点;D选项,材料重点强调交通对社会治理的作用,而非道路交通发展的承接性。

9.答案:D

简析:清朝农村出现自由雇工制,田主与雇工没有主仆关系,雇工单纯出卖劳动力,这表明农民对地主的人身依附关系减弱。A选项,“普遍存在”说法错误;B选项,农业经营方式未发生根本改变;C选项,材料未对南方和北方农业进行比较。

10.答案:B

简析:《辛丑条约》没有割地、开埠内容,赔款也不是列强主要目的,这表明帝国主义侵华策略从以割地、开埠、商品输出为主转变为以政治控制、经济侵略(如赔款控制经济命脉)为主。A选项,中国国际地位并未提高;C选项,中国未被列强瓜分完毕;D选项,《辛丑条约》使中国完全沦为半殖民地半封建社会,没有沉重打击帝国主义在华势力。

11.答案:A

简析:林则徐、魏源的“经世致用”,洋务派的“中体西用”,梁启超强调中国古代“议院”,都说明近代前期强国御侮的探索深受传统文化影响。B选项,材料强调的是传统文化对近代探索的影响,而非传统文化内涵丰富发展;C选项,“彻底瓦解”说法错误;D选项,“托古改制”只是部分人的主张,不是历史必然选择。

12.答案:B

简析:太平天国运动冲击了清朝统治,促使清廷向西方学习,推动了洋务运动的兴起,曾国藩、左宗棠、李鸿章等洋务派官员崛起。A选项,鸦片战争后清政府未立即向西方学习;C选项,洋务运动是受太平天国运动影响而兴起的;D选项,义和团运动发生在19世纪末,与材料中人物和事件的时间不符。

13.答案:D

简析:李鸿章建立西式机器局,采用机器生产,这是中国人早期工业化的尝试,开启了中国近代工业发展的进程。A选项,材料未体现自强、求富目标;B选项,此时洋务企业对西方经济侵略的抵制作用不明显;C选项,材料重点是早期工业化尝试,而非维护清朝统治。

14.答案:A

简析:1894-1914年,《马关条约》签订后日本在华经济侵略加强,其占中国对外贸易总值的百分比不断上升。B选项,英国对英贸易比重降低不能表明其国际地位明显下降;C选项,这一阶段帝国主义列强经济侵略以资本输出为主;D选项,中国国际地位并未提高,对其他国家贸易比重变化是列强经济侵略变化导致的。

15.答案:D

简析:辛亥革命结束了君主专制制度,就像砍断了中国传统文化这棵大树的主干,对中国社会政治制度产生了重大变革。A选项,辛亥革命没有使中国全盘西化;B选项,中国社会性质在辛亥革命后未改变;C选项,“彻底击败”传统文化说法错误。

16.答案:D

简析:五四运动后,先进的中国人对民主的认识从单一理解转变为多重追求,这表明他们对救亡图存道路的探索更加深入,不断寻求更适合中国的民主道路。A选项,“更加辩证和科学”表述不准确;B选项,中华民族第一次全面觉醒是在五四运动时期,但材料强调的是对民主认识的变化;C选项,材料未体现苏俄革命在中国的可行性。

17.答案:D

简析:20世纪40年代随着山东逐步解放,社会稳定,民众生活改善,移民骤减。A选项,东北易帜是1928年,与首次高潮时间不符;B选项,20世纪30年代初移民骤减是因为日本侵华加剧;C选项,华北事变、山东沦陷应使移民增加,而非形成第二次移民高潮。

18.答案:D

简析:民众对美军驻华、美国现行对华政策、民国宪法、内战大多持反对态度,说明民众失去对国民政府的信任,因为这些政策和现象都与国民政府相关。A选项,材料不能表明中共在内战中已占上风;B选项,不能从调查结果得出《大公报》坚决反对国共内战;C选项,材料重点是民众态度,不是美国政策。

19.答案:A

简析:中共中央在与英、法、美等国接触时,不接受束缚手脚的条件,积极争取或等待承认,体现了独立自主的外交政策,根据自身利益和国家发展需求决定外交策略。B选项,西方国家未放弃对国民党政权的支持;C选项,此时中国尚未冲破美国外交孤立;D选项,新政府是根据自身利益决定外交,并非不急于获取国际支持。

20.答案:C

简析:1953-1955年川沙地区私营工业户数减少,占工业总产值比重下降,这是因为实施“一五”计划,对私营工业进行社会主义改造,使其向公有制转变。A选项,抗美援朝战争与私营工业户数和产值变化关系不大;B选项,土地改革主要是农村土地制度变革,与私营工业变化无关;D选项,人民公社化运动开始于1958年。

21.答案:D

简析:1960年开始实行“八字方针”,对国民经济进行调整,精简机构和人员,所以社会主义性质商业机构从业人员减少。A选项,此时财政困难有所缓解;B选项,经济结构变化不是主要原因;C选项,产业结构趋于均衡与商业机构人员减少无直接关系。

22.答案:D

简析:从分田包产到户到“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革试点,进一步利用市场激活农村资源,促进农村经济发展。A选项,这是农村生产关系的调整,不是根本性变革;B选项,材料未体现专业化经营;C选项,农村经济以公有制为主体,不是私有制经济。

23.答案:A

简析:粮票是计划经济的产物,股票是市场经济的产物,从粮票到股票的变化能反映中国由计划经济向市场经济转变。B选项,集中管理和分散管理不能直接体现经济体制转变;C选项,“父母官”到“人民公仆”是政治观念变化;D选项,中国没有经历自由放任阶段,且国家干预与经济体制转变关系不紧密。

24.答案:A

简析:《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》有利于统筹推进粤澳深度合作,促进澳门长期繁荣稳定,有利于“一国两制”实践的行稳致远。B选项,此时不是解决历史遗留问题;C选项,澳门是资本主义制度;D选项,“消除差异”说法错误。

二、材料题

25.

(1)影响人口增长的因素:

政治因素:国家统一、政治稳定时期,如西汉前期、唐朝前期、北宋时期等,社会秩序良好,为人口增长提供了保障。战乱时期,人口会减少,如三国时期、两晋时期等。

经济因素:农业发展,生产技术进步,如铁犁牛耕推广、水利工程修建等,提高了粮食产量,能养活更多人口。经济繁荣,商业和手工业发展,提供更多就业机会,也有利于人口增长。

政策因素:统治者推行鼓励生育政策,如唐朝的“民不加赋”等政策,减轻农民负担,促进人口增长。

科技因素:医学发展,医疗水平提高,能减少疾病对人口的威胁,降低死亡率,促进人口增长。

(2)中国古代人口增长对宋元以来社会的影响:

积极影响:为农业生产提供了充足劳动力,促进了农业的发展,推动了经济作物种植的扩大,如棉花种植在宋元时期得到推广。促进了手工业和商业的繁荣,人口增多带来更多消费需求,推动了城市发展,如宋元时期城市商业繁荣,出现了许多大城市。

消极影响:人口增长导致人地矛盾加剧,农民人均土地减少,土地兼并严重,许多农民失去土地,生活困苦,社会矛盾激化。人口增长超过资源负荷,引发资源危机,如对木材等资源需求增加,导致生态环境破坏。大量人口需要供养,增加了社会负担,政府财政压力增大,农民赋税负担加重。

26.

(1)“客邮局”在中国出现的历史背景:

1842年《南京条约》签订后,中国被迫开放通商口岸,列强侵略加剧。

列强为满足其“远东中国政策”,加强对中国的政治、经济、文化侵略,需要在中国建立通信机构。

中国传统通信方式无法满足列强在华活动需求,且中国通信主权意识淡薄,给列强可乘之机。

(2)材料二所列现象发生的背景事件:

1898年光绪帝要求各地设立邮政分支机构,酌情裁撤驿站,背景是戊戌变法,光绪帝希望通过改革推动社会发展,便利通信。

1916年北京邮政总局将邮政日戳改为“洪宪元年”,印制“洪宪”纪念邮票,背景是袁世凯称帝,进行复辟活动。

1932年北平邮政管理局在邮件上加盖“不买日货,不卖日货,不运日货”字样,背景是日本侵华,民族危机加深,民众掀起抵制日货运动。

1949年2月军方代表接管北平邮政,停用中华邮政邮票,改贴华北解放区邮票,背景是解放战争即将胜利,北平解放,新政权建立。

(3)选择“中国工农红军长征胜利70周年纪念邮票”:

纪念理由:长征是中国革命史上不朽的丰碑,是中华民族的英雄史诗,是人类历史上的伟大壮举。长征途中,红军经历无数艰难险阻,突破敌人围追堵截,战胜恶劣自然环境,体现了坚定的革命理想信念、不怕牺牲的精神。长征的胜利,为中国革命保存了有生力量,为中国革命的最终胜利奠定了基础。长征精神激励着中国人民在实现中华民族伟大复兴的道路上不断前进,具有重要的历史意义和现实意义。(若选择“中国人民抗日战争胜利70周年纪念邮票”,可从抗日战争是中国近代以来反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争,对世界反法西斯战争胜利作出巨大贡献,提高中国国际地位,增强民族凝聚力等方面阐述纪念理由)

27.

第一部分:选择“1921年,中国共产党第一次全国代表大会召开地:浙江嘉兴南湖上的红船(模型)”。红船是中国共产党诞生的象征,中共一大的召开标志着中国共产党的成立,中国革命有了坚强的领导核心,从此中国革命的面貌焕然一新,对体现第一部分“建立中国共产党,夺取新民主主义革命伟大胜利”主题具有重要价值。

第二部分:选择“1956年,中国共产党第八次代表大会开幕词(修改稿)”。中共八大正确分析了国内主要矛盾,提出了党和全国人民当前的主要任务,是探索建设社会主义道路的良好开端,体现了这一时期进行社会主义革命和建设的主题。

第三部分:选择“1978年,邓小平在中共十一届三中全会上所作《解放思想,实事求是,团结一致向前看》讲话的提纲(手编)”。这篇讲话为十一届三中全会的召开奠定了思想基础,十一届三中全会作出了改革开放的伟大决策,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,对体现第三部分“实行改革开放,开创和发展中国特色社会主义”主题至关重要。

第四部分:选择“2021年,我国脱贫攻坚战取得全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫”。脱贫攻坚的胜利是中国特色社会主义进入新时代的重大成果,体现了中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴的使命担当,全面建成小康社会目标实现,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,与第四部分主题契合。(任选一件展品分析时,需结合展品内容与所属部分主题进行阐述,突出展品对主题的体现价值)

同课章节目录