2024—2025学年度内蒙古自治区赤峰市名校高一第一学期期末联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度内蒙古自治区赤峰市名校高一第一学期期末联考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 75.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一历史考试

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前八单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.传说大禹治水后,将天下划分为九州,并铸造了九鼎以象征九州。九鼎被视为国家权力的象征,拥有九鼎就意味着拥有天下。这一传说反映了

A.夏启已经建立了国家 B.青铜铸造技术的高超

C.大禹治水的历史功绩 D.早期国家的政治观念

2.秦汉时期,政府机构中划分出“公”“私”两类税收机构。由治粟内史、大农令、大司农所收的田税归政府,由少府所收的税赋供皇帝本人及皇室生活开支。这一现象的出现反映了当时

A.血缘政治发挥作用 B.土地私有制得到发展

C.家国同构色彩浓厚 D.皇室与政府矛盾尖锐

3.史载,自唐玄宗天宝十四载(755年)至唐肃宗乾元三年(760年),短短5年之间,国家控制的课户减少了约360万,课口减少了约520万。这一现象的出现

A.是藩镇割据局面形成的直接后果 B.成为两税法出台的主要诱因

C.说明国家放松对农民的人身控制 D.是黄巢起义爆发的主要原因

4.甘肃天水麦积山石窟(十六国、北朝时期)壁画中的“天女”形象,线条勾勒“绵”“缓”“韧”“细”“圆”“转”,强调精神性,翩然而飞,满壁风动,以飘带、流云、天花、人物动势巧妙地彰显画面动感。由此可见,这些壁画

A.带有“以形写神”的风格 B.反映了佛教的广泛传播

C.寄托了作者的教化追求 D.折射出丝绸之路的繁荣

5.北宋时期,辽人对丝绸的需求量很大,“除与宋人互市所得外,多自他国辗转获取”。1045年,辽朝曾尝试自己养蚕织丝,但效果不佳,之后仍主要从宋朝获取丝绸。这表明

A.辽对宋丝绸依赖性较强 B.宋辽贸易以丝绸为主

C.宋以手工业技术掣肘辽 D.辽贸易渠道过于单一

6.1320年,元政府规定行御史台的官员须定期巡视地方,检查地方官员的政务、财务等情况,并且要将巡视结果直接上报中央。这些措施

A.提高了行政效率 B.加强了中央集权

C.减轻了百姓负担 D.完善了监察体系

7.史载,明末负责为政府打造军器的铁匠起初虽遭遇官吏的克扣、勒索,但“煤铁有余”,后来“煤铁既少而陋规日增,工食克扣而限期更迫”,即使在倾家荡产之后,铁匠仍是官吏追逼的首要对象。明末官吏的做法

A.保证了军需供给 B.降低了工匠地位

C.阻碍了西学东渐 D.激化了阶级矛盾

8.清乾隆帝在谈到商人时,说“至于商贾,阜通货贿,亦未尝无益于人”;又说“商贾亦吾民”,否定了通过增加关税以节余部分作为官吏养廉银的主张,告诫官吏“但当以清弊恤商为本”。这说明乾隆帝

A.鼓励商人外出经商 B.提倡官吏廉洁奉公

C.主张减免商人赋税 D.重视商业经济发展

9.《瀛寰志略》在编撰上主要呈现如下特色:一是不分华夷种族;二是详细地介绍了上层建筑,特别是对西方的民主制度的介绍;三是介绍了西方社会发展中的工商业。据此可知,《瀛寰志略》的传播使得

①西学东渐成为主流风尚②国人视野得到拓展

③学习西方深入制度层面④传统观念受到冲击

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.针对某一历史事件,1900年孙中山指出,此次事件,实乃中国变革之契机,若把握得当,可使中国摆脱困境,走向富强之路;他还表示,因为这一事件是帝国主义逼着它发生的,其举事者“(有)排外之心而出狂妄之举”。这一历史事件

A.沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心 B.推动了中国民族资本主义初步发展

C.使中国开始沦为半殖民地半封建社会 D.标志着中国新民主主义革命的开端

11.有学者指出,辛亥革命把帝国变成民国,把王朝变成共和,但是这个目标是有限的,它只停留在一个层面,就是政治层面,没有触动整个社会的结构。该学者意在说明辛亥革命

A.缺乏广泛的群众基础 B.是一场自上而下的革命

C.具有明显的不彻底性 D.有效推动了政治民主化

12.根据北洋政府农商部的注册数字可知,1914年面粉公司有9家,资本约为65万元,一战爆发后增至32个,资本达到388万以上。从面粉的进出口来看,1915年面粉出超额为2.6万两,到1918年出超额猛增到841万两。这表明一战期间

A.面粉产业竞争优势明显 B.对外贸易结构有所调整

C.经济格局发生重大变化 D.民族工业得到一定发展

13.中国近代某一时期,马克思、恩格斯的《共产党宣言》《科学的社会主义》、列宁的《民族自决》《国家与革命》等30多种马克思主义著作被译成中文;《新青年》《劳动界》等刊物发表介绍马克思主义的文章达237篇。这一时期最有可能是

A.1901-1912年 B.1917-1922年

C.1927-1937年 D.1937-1945年

14.1935年1月,中共中央政治局扩大会议在遵义召开。会议否定了博古、李德的军事主张,肯定了毛泽东的红军作战基本原则,选举毛泽东为中央政治局常委,决定由周恩来、毛泽东、王稼祥三人负责全军的军事行动。据此可知,遵义会议

A.纠正了党内右倾机会主义错误 B.集中解决了党的军事和组织问题

C.确立了武装反抗国民党的总方针 D.标志着党开始独立领导武装斗争

15.图1所示为1936年12月26日《解放日报》头版头条的大字标题。这可用于说明

图1

A.国民党承认中国共产党的合法地位 B.抗日救亡运动掀起了高潮

C.全国团结抗战的局面得以初步形成 D.国共第二次合作正式建立

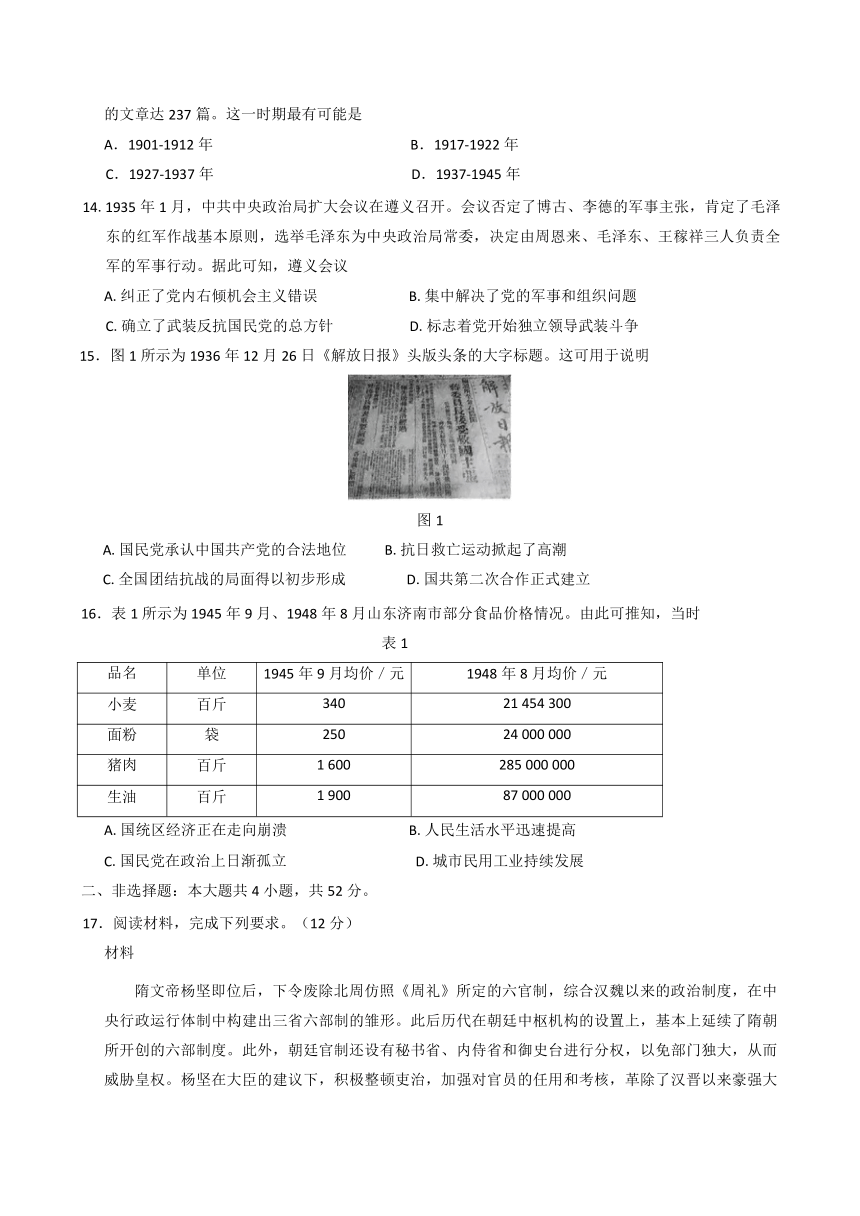

16.表1所示为1945年9月、1948年8月山东济南市部分食品价格情况。由此可推知,当时

表1

品名 单位 1945年9月均价/元 1948年8月均价/元

小麦 百斤 340 21 454 300

面粉 袋 250 24 000 000

猪肉 百斤 1 600 285 000 000

生油 百斤 1 900 87 000 000

A.国统区经济正在走向崩溃 B.人民生活水平迅速提高

C.国民党在政治上日渐孤立 D.城市民用工业持续发展

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

隋文帝杨坚即位后,下令废除北周仿照《周礼》所定的六官制,综合汉魏以来的政治制度,在中央行政运行体制中构建出三省六部制的雏形。此后历代在朝廷中枢机构的设置上,基本上延续了隋朝所开创的六部制度。此外,朝廷官制还设有秘书省、内侍省和御史台进行分权,以免部门独大,从而威胁皇权。杨坚在大臣的建议下,积极整顿吏治,加强对官员的任用和考核,革除了汉晋以来豪强大族的特权,废除了东晋以来九品中正制的选拔方法,采用分科考试来选拔优秀人才,用以充实到各级官员队伍中,地方官员则由中央相关部门统一任命。隋文帝规定,官员的升迁不再按出身和郡望,而是依照每位官员当年的政绩,由朝廷进行考核升降,对地方各级官吏的考课监督举措,长期影响着以后历代封建王朝。隋文帝非常重视加强中央皇权,他对外戚和皇室成员的控制及管理方式改变了汉晋以来的做法,不授予外戚实际职务,仅仅给予其经济上的保证,这样就削弱了外戚和皇室成员利用其特殊的身份和地位对国家行政事务的干预,从而削弱了对皇权的威胁,在某种程度上修正了汉晋以来外戚谋夺最高统治权的漏洞。

-摘编自马艾鸿《隋文帝巩固政权的措施及策略》

(1)根据材料,概括隋文帝的政治改革举措。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析隋文帝政治改革的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

鸦片战争前,茶叶在中西贸易中长期居于支配地位。每年英国商人都要从中国进口大量的茶叶,但是中国自给自足的自然经济中的社会不需要英国生产的商品,英国的商品无法打开巨大的中国市场,这就导致白银源源不断地流入中国。为此,1773年,东印度公司在东印度建立起一个鸦片垄断组织,把鸦片送入中国市场。鸦片虽是通过非法渠道流入中国的,却在整个中国明目张胆地蔓延,很快进口鸦片所支付的白银把出口茶叶的利润抵消了。鸦片贸易的兴起打破了中国贸易的出超状态,白银开始外流。鸦片贸易入超、白银的大量外流导致国内的银价上涨。而农民是用铜钱和谷物折算成定额的白银来支付税收的,由于白银越来越稀少,所以它与其他货物相比就贵了起来,农民承受的实际税率比以前翻了一番甚至更多,小土地所有者越来越交不起税收,不得不变卖土地,陷入绝境。原本牢固稳定的自上而下的社会等级体系,在东西方的碰撞中逐渐松散,社会的底层有着叛乱的隐患。

-摘编自张晓俊《历史唯物主义视域下鸦片战争失败必然性探析》

(1)根据材料,指出鸦片战争前英国向中国输入鸦片的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析鸦片战争前中英鸦片贸易对中国产生的影响。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

淞沪会战是抗战历史上一场震撼中外的大战役。会战历时3个月,从1937年8月13日至11月12日。其间,国民党军队先后投入70万左右的兵力,日本军队亦陆续增兵至30万左右。尽管淞沪会战以上海失陷而告终,但国民党军队在民族大义鼓舞下的顽强战斗,给了日本军国主义一定的打击。

-摘编自胡新民《淞沪会战再思考》

材料二

1940年,为粉碎日本侵略者的“囚笼政策”,争取华北战局更有利的发展,并影响全国的抗战局势,八路军总部决定组织一次大规模战斗。从1940年8月20日到1941年1月24日战役结束,八路军至少作战1800余次,共歼灭日伪军2万余人。百团大战给日军的“囚笼政策”以沉重打击,钳制了日军大量兵力,打击了日军的嚣张气焰,赢得了战略转机。

--摘编自阳泉市“中共创建第一城”课题组《百团大战的历史地位和伟大意义》

(1)根据材料一并结合所学,说明淞沪会战爆发的历史背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学,分别指出淞沪会战和百团大战的历史意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

儒学从先秦时期的百家争鸣中崭露头角,历经数朝变迁,在不同的历史阶段通过自我革新以及融合其他思想理念,成为贯穿中国古代社会发展的重要思想脉络,并且深刻影响了中国社会的价值观念与政治格局。

-摘编自杜维明《儒学创新的契机》

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并予以阐述。(要求:论点明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整。)

2024—2025学年度内蒙古自治区赤峰市名校高一第一学期期末联考历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:D

简析:传说中九鼎象征九州,拥有九鼎意味着拥有天下,这体现了早期国家将九鼎与国家权力相联系的政治观念。A选项,材料未提及夏启建立国家;B选项,仅从九鼎象征权力无法得出青铜铸造技术高超;C选项,材料重点不是强调大禹治水功绩,而是九鼎象征的权力意义。

2.答案:C

简析:秦汉时期税收机构分为“公”“私”两类,分别供政府和皇室使用,这体现了家国同构的特点,国家政治与皇室事务有紧密联系。A选项,材料未体现血缘政治;B选项,土地私有制发展与税收机构划分无直接关联;D选项,材料不能表明皇室与政府矛盾尖锐。

3.答案:B

简析:课户、课口大量减少,原有的税收制度难以维持,这成为两税法出台的主要诱因,两税法按资产征税,适应了当时社会经济变化。A选项,藩镇割据局面形成于安史之乱后,课户、课口减少不是藩镇割据的直接后果;C选项,课户、课口减少不能说明国家放松对农民的人身控制;D选项,黄巢起义爆发于唐朝后期,与课户、课口减少无直接因果关系。

4.答案:A

简析:麦积山石窟壁画中的“天女”形象通过线条强调精神性,彰显画面动感,带有“以形写神”的风格,注重通过外在形象表现内在精神。B选项,壁画风格不能直接反映佛教广泛传播;C选项,材料未体现作者的教化追求;D选项,从壁画风格无法折射出丝绸之路的繁荣。

5.答案:A

简析:辽人对丝绸需求量大,自己养蚕织丝效果不佳后仍主要从宋朝获取丝绸,表明辽对宋丝绸依赖性较强。B选项,材料仅提及辽对丝绸的需求,不能得出宋辽贸易以丝绸为主;C选项,材料未体现宋用手工业技术掣肘辽;D选项,“除与宋人互市所得外,多自他国辗转获取”说明辽贸易渠道并非单一。

6.答案:B

简析:元政府规定行御史台官员定期巡视地方并直接上报中央,加强了中央对地方的监督和控制,从而加强了中央集权。A选项,材料措施主要是加强监察,与提高行政效率无关;C选项,材料未提及百姓负担是否减轻;D选项,仅这一措施不能说明完善了监察体系。

7.答案:D

简析:明末官吏对铁匠克扣、勒索,导致铁匠倾家荡产仍被追逼,这会激化铁匠等底层民众与统治阶层的矛盾,即阶级矛盾。A选项,官吏的做法不利于军需供给;B选项,降低工匠地位不是主要影响;C选项,与西学东渐无关。

8.答案:D

简析:乾隆帝肯定商人对社会有益,否定增加关税,告诫官吏清弊恤商,说明他重视商业经济发展。A选项,材料未体现鼓励商人外出经商;B选项,提倡官吏廉洁奉公不是主要目的;C选项,材料强调的是清弊恤商,并非减免商人赋税。

9.答案:C

简析:《瀛寰志略》不分华夷种族,介绍西方民主制度和工商业,使国人视野得到拓展,传统的华夷观念等受到冲击。①西学东渐在当时并非主流风尚;③当时国人对西方的学习还未深入到制度层面,维新变法运动时期才开始学习西方政治制度。所以②④正确,选C。

10.答案:A

简析:1900年的历史事件且具有排外性质,符合义和团运动的特点,义和团运动沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。B选项,甲午战争后中国民族资本主义初步发展;C选项,鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会;D选项,五四运动标志着中国新民主主义革命的开端。

11.答案:C

简析:学者指出辛亥革命只停留在政治层面,没有触动整个社会结构,说明辛亥革命具有明显的不彻底性。A选项,材料未提及群众基础;B选项,辛亥革命是自下而上的革命;D选项,材料强调的是辛亥革命的局限性,而非推动政治民主化。

12.答案:D

简析:一战期间面粉公司数量增加,资本增多,面粉出口超额大幅增长,表明民族工业中的面粉产业得到一定发展。A选项,材料未体现面粉产业竞争优势明显;B选项,仅从面粉进出口不能说明对外贸易结构有所调整;C选项,材料不能表明经济格局发生重大变化。

13.答案:B

简析:1917年俄国十月革命后,马克思主义在中国广泛传播,1917-1922年符合马克思主义著作大量被译成中文,相关刊物发表介绍文章的时期特点。A选项,1901-1912年马克思主义尚未在中国广泛传播;C选项,1927-1937年处于国共十年对峙时期,重点不是马克思主义的传播;D选项,1937-1945年是抗日战争时期,马克思主义传播不是这一时期的主要特点。

14.答案:B

简析:遵义会议否定了博古、李德的军事主张,选举毛泽东为中央政治局常委等,集中解决了党的军事和组织问题。A选项,遵义会议纠正的是“左”倾错误;C选项,八七会议确立了武装反抗国民党的总方针;D选项,南昌起义标志着党开始独立领导武装斗争。

15.答案:C

简析:1936年12月26日,西安事变和平解决,全国团结抗战的局面得以初步形成。A选项,国民党承认中国共产党合法地位是在国共合作时期;B选项,一二 九运动掀起抗日救亡运动高潮;D选项,1937年9月国共第二次合作正式建立。

16.答案:A

简析:1945-1948年山东济南市部分食品价格大幅上涨,说明国统区物价飞涨,经济正在走向崩溃。B选项,物价飞涨人民生活水平会下降;C选项,材料无法体现国民党在政治上日渐孤立;D选项,材料反映的是食品价格,与城市民用工业发展无关。

二、非选择题

17.

(1)举措:

改革中央行政体制:废除北周六官制,构建三省六部制雏形,设置秘书省、内侍省和御史台分权。

整顿吏治:加强对官员任用和考核。

改革人才选拔与考核制度:废除九品中正制,采用分科考试选拔人才,官员升迁依政绩考核升降。

加强中央集权:改变对外戚和皇室成员的控制管理方式,削弱其对国家行政事务的干预。

(2)影响:

对隋朝:提高了行政效率和决策科学性,提升官员队伍素质,为社会经济发展创造稳定政治环境。

对后世:三省六部制为后世中央行政体制奠定基础;分科考试为后世人才选拔提供范例;对地方官吏考课监督举措为后世借鉴。

18.

(1)原因:

中国自给自足的自然经济导致市场开放程度低,英国商品难以打开中国市场。

英国为扭转贸易逆差,通过鸦片贸易改变贸易不利局面。

经济利益驱使英国商业势力向中国输入鸦片。

(2)影响:

经济:打破中国贸易出超地位,白银外流,银价上涨,农民负担加重。

社会:社会结构松动,社会风气遭到破坏,埋下战争隐患。

19.

(1)背景:

七七事变后,日本妄图速战速决灭亡中国,上海战略地位重要,成为日军进攻目标。

国共关系改善,全民族抗战局面开始形成,为淞沪会战提供了抗战基础。

中国人民抗日救亡运动高涨,民众支持抗战。

国民政府为保卫上海,争取国际社会支持,组织淞沪会战。

(2)意义:

淞沪会战:粉碎日本三个月灭亡中国的狂妄企图;彰显中国军民抗战精神,鼓舞全国人民抗日斗志;为工厂、物资内迁和国民政府转移赢得时间,为长期抗战奠定基础。

百团大战:沉重打击日军“囚笼政策”,钳制日军兵力,支援正面战场;振奋全国军民抗战信心,提高中国共产党和八路军威望;遏制国民党内妥协投降暗流,巩固抗日民族统一战线。

20.论题:中国古代儒学随着时代变化而不断发展

阐述:

先秦时期:社会动荡,儒学诞生,孔子提出“仁”“礼”观念,但在乱世未成为主流。

西汉时期:董仲舒融合阴阳五行学说,提出君权神授、天人感应,适应大一统需求,成为官方正统思想。

宋代:面对佛、道冲击,儒学革新为理学,强调“天理”本原,主张“存天理,灭人欲”,从南宋后期起受官方尊崇。

总结:中国古代儒学根据时代需求调整内涵,对中国古代政治、文化、社会等产生深远影响。

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前八单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.传说大禹治水后,将天下划分为九州,并铸造了九鼎以象征九州。九鼎被视为国家权力的象征,拥有九鼎就意味着拥有天下。这一传说反映了

A.夏启已经建立了国家 B.青铜铸造技术的高超

C.大禹治水的历史功绩 D.早期国家的政治观念

2.秦汉时期,政府机构中划分出“公”“私”两类税收机构。由治粟内史、大农令、大司农所收的田税归政府,由少府所收的税赋供皇帝本人及皇室生活开支。这一现象的出现反映了当时

A.血缘政治发挥作用 B.土地私有制得到发展

C.家国同构色彩浓厚 D.皇室与政府矛盾尖锐

3.史载,自唐玄宗天宝十四载(755年)至唐肃宗乾元三年(760年),短短5年之间,国家控制的课户减少了约360万,课口减少了约520万。这一现象的出现

A.是藩镇割据局面形成的直接后果 B.成为两税法出台的主要诱因

C.说明国家放松对农民的人身控制 D.是黄巢起义爆发的主要原因

4.甘肃天水麦积山石窟(十六国、北朝时期)壁画中的“天女”形象,线条勾勒“绵”“缓”“韧”“细”“圆”“转”,强调精神性,翩然而飞,满壁风动,以飘带、流云、天花、人物动势巧妙地彰显画面动感。由此可见,这些壁画

A.带有“以形写神”的风格 B.反映了佛教的广泛传播

C.寄托了作者的教化追求 D.折射出丝绸之路的繁荣

5.北宋时期,辽人对丝绸的需求量很大,“除与宋人互市所得外,多自他国辗转获取”。1045年,辽朝曾尝试自己养蚕织丝,但效果不佳,之后仍主要从宋朝获取丝绸。这表明

A.辽对宋丝绸依赖性较强 B.宋辽贸易以丝绸为主

C.宋以手工业技术掣肘辽 D.辽贸易渠道过于单一

6.1320年,元政府规定行御史台的官员须定期巡视地方,检查地方官员的政务、财务等情况,并且要将巡视结果直接上报中央。这些措施

A.提高了行政效率 B.加强了中央集权

C.减轻了百姓负担 D.完善了监察体系

7.史载,明末负责为政府打造军器的铁匠起初虽遭遇官吏的克扣、勒索,但“煤铁有余”,后来“煤铁既少而陋规日增,工食克扣而限期更迫”,即使在倾家荡产之后,铁匠仍是官吏追逼的首要对象。明末官吏的做法

A.保证了军需供给 B.降低了工匠地位

C.阻碍了西学东渐 D.激化了阶级矛盾

8.清乾隆帝在谈到商人时,说“至于商贾,阜通货贿,亦未尝无益于人”;又说“商贾亦吾民”,否定了通过增加关税以节余部分作为官吏养廉银的主张,告诫官吏“但当以清弊恤商为本”。这说明乾隆帝

A.鼓励商人外出经商 B.提倡官吏廉洁奉公

C.主张减免商人赋税 D.重视商业经济发展

9.《瀛寰志略》在编撰上主要呈现如下特色:一是不分华夷种族;二是详细地介绍了上层建筑,特别是对西方的民主制度的介绍;三是介绍了西方社会发展中的工商业。据此可知,《瀛寰志略》的传播使得

①西学东渐成为主流风尚②国人视野得到拓展

③学习西方深入制度层面④传统观念受到冲击

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

10.针对某一历史事件,1900年孙中山指出,此次事件,实乃中国变革之契机,若把握得当,可使中国摆脱困境,走向富强之路;他还表示,因为这一事件是帝国主义逼着它发生的,其举事者“(有)排外之心而出狂妄之举”。这一历史事件

A.沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心 B.推动了中国民族资本主义初步发展

C.使中国开始沦为半殖民地半封建社会 D.标志着中国新民主主义革命的开端

11.有学者指出,辛亥革命把帝国变成民国,把王朝变成共和,但是这个目标是有限的,它只停留在一个层面,就是政治层面,没有触动整个社会的结构。该学者意在说明辛亥革命

A.缺乏广泛的群众基础 B.是一场自上而下的革命

C.具有明显的不彻底性 D.有效推动了政治民主化

12.根据北洋政府农商部的注册数字可知,1914年面粉公司有9家,资本约为65万元,一战爆发后增至32个,资本达到388万以上。从面粉的进出口来看,1915年面粉出超额为2.6万两,到1918年出超额猛增到841万两。这表明一战期间

A.面粉产业竞争优势明显 B.对外贸易结构有所调整

C.经济格局发生重大变化 D.民族工业得到一定发展

13.中国近代某一时期,马克思、恩格斯的《共产党宣言》《科学的社会主义》、列宁的《民族自决》《国家与革命》等30多种马克思主义著作被译成中文;《新青年》《劳动界》等刊物发表介绍马克思主义的文章达237篇。这一时期最有可能是

A.1901-1912年 B.1917-1922年

C.1927-1937年 D.1937-1945年

14.1935年1月,中共中央政治局扩大会议在遵义召开。会议否定了博古、李德的军事主张,肯定了毛泽东的红军作战基本原则,选举毛泽东为中央政治局常委,决定由周恩来、毛泽东、王稼祥三人负责全军的军事行动。据此可知,遵义会议

A.纠正了党内右倾机会主义错误 B.集中解决了党的军事和组织问题

C.确立了武装反抗国民党的总方针 D.标志着党开始独立领导武装斗争

15.图1所示为1936年12月26日《解放日报》头版头条的大字标题。这可用于说明

图1

A.国民党承认中国共产党的合法地位 B.抗日救亡运动掀起了高潮

C.全国团结抗战的局面得以初步形成 D.国共第二次合作正式建立

16.表1所示为1945年9月、1948年8月山东济南市部分食品价格情况。由此可推知,当时

表1

品名 单位 1945年9月均价/元 1948年8月均价/元

小麦 百斤 340 21 454 300

面粉 袋 250 24 000 000

猪肉 百斤 1 600 285 000 000

生油 百斤 1 900 87 000 000

A.国统区经济正在走向崩溃 B.人民生活水平迅速提高

C.国民党在政治上日渐孤立 D.城市民用工业持续发展

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

隋文帝杨坚即位后,下令废除北周仿照《周礼》所定的六官制,综合汉魏以来的政治制度,在中央行政运行体制中构建出三省六部制的雏形。此后历代在朝廷中枢机构的设置上,基本上延续了隋朝所开创的六部制度。此外,朝廷官制还设有秘书省、内侍省和御史台进行分权,以免部门独大,从而威胁皇权。杨坚在大臣的建议下,积极整顿吏治,加强对官员的任用和考核,革除了汉晋以来豪强大族的特权,废除了东晋以来九品中正制的选拔方法,采用分科考试来选拔优秀人才,用以充实到各级官员队伍中,地方官员则由中央相关部门统一任命。隋文帝规定,官员的升迁不再按出身和郡望,而是依照每位官员当年的政绩,由朝廷进行考核升降,对地方各级官吏的考课监督举措,长期影响着以后历代封建王朝。隋文帝非常重视加强中央皇权,他对外戚和皇室成员的控制及管理方式改变了汉晋以来的做法,不授予外戚实际职务,仅仅给予其经济上的保证,这样就削弱了外戚和皇室成员利用其特殊的身份和地位对国家行政事务的干预,从而削弱了对皇权的威胁,在某种程度上修正了汉晋以来外戚谋夺最高统治权的漏洞。

-摘编自马艾鸿《隋文帝巩固政权的措施及策略》

(1)根据材料,概括隋文帝的政治改革举措。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析隋文帝政治改革的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

鸦片战争前,茶叶在中西贸易中长期居于支配地位。每年英国商人都要从中国进口大量的茶叶,但是中国自给自足的自然经济中的社会不需要英国生产的商品,英国的商品无法打开巨大的中国市场,这就导致白银源源不断地流入中国。为此,1773年,东印度公司在东印度建立起一个鸦片垄断组织,把鸦片送入中国市场。鸦片虽是通过非法渠道流入中国的,却在整个中国明目张胆地蔓延,很快进口鸦片所支付的白银把出口茶叶的利润抵消了。鸦片贸易的兴起打破了中国贸易的出超状态,白银开始外流。鸦片贸易入超、白银的大量外流导致国内的银价上涨。而农民是用铜钱和谷物折算成定额的白银来支付税收的,由于白银越来越稀少,所以它与其他货物相比就贵了起来,农民承受的实际税率比以前翻了一番甚至更多,小土地所有者越来越交不起税收,不得不变卖土地,陷入绝境。原本牢固稳定的自上而下的社会等级体系,在东西方的碰撞中逐渐松散,社会的底层有着叛乱的隐患。

-摘编自张晓俊《历史唯物主义视域下鸦片战争失败必然性探析》

(1)根据材料,指出鸦片战争前英国向中国输入鸦片的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析鸦片战争前中英鸦片贸易对中国产生的影响。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

淞沪会战是抗战历史上一场震撼中外的大战役。会战历时3个月,从1937年8月13日至11月12日。其间,国民党军队先后投入70万左右的兵力,日本军队亦陆续增兵至30万左右。尽管淞沪会战以上海失陷而告终,但国民党军队在民族大义鼓舞下的顽强战斗,给了日本军国主义一定的打击。

-摘编自胡新民《淞沪会战再思考》

材料二

1940年,为粉碎日本侵略者的“囚笼政策”,争取华北战局更有利的发展,并影响全国的抗战局势,八路军总部决定组织一次大规模战斗。从1940年8月20日到1941年1月24日战役结束,八路军至少作战1800余次,共歼灭日伪军2万余人。百团大战给日军的“囚笼政策”以沉重打击,钳制了日军大量兵力,打击了日军的嚣张气焰,赢得了战略转机。

--摘编自阳泉市“中共创建第一城”课题组《百团大战的历史地位和伟大意义》

(1)根据材料一并结合所学,说明淞沪会战爆发的历史背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学,分别指出淞沪会战和百团大战的历史意义。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

儒学从先秦时期的百家争鸣中崭露头角,历经数朝变迁,在不同的历史阶段通过自我革新以及融合其他思想理念,成为贯穿中国古代社会发展的重要思想脉络,并且深刻影响了中国社会的价值观念与政治格局。

-摘编自杜维明《儒学创新的契机》

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并予以阐述。(要求:论点明确,史论结合,逻辑清晰,表述完整。)

2024—2025学年度内蒙古自治区赤峰市名校高一第一学期期末联考历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:D

简析:传说中九鼎象征九州,拥有九鼎意味着拥有天下,这体现了早期国家将九鼎与国家权力相联系的政治观念。A选项,材料未提及夏启建立国家;B选项,仅从九鼎象征权力无法得出青铜铸造技术高超;C选项,材料重点不是强调大禹治水功绩,而是九鼎象征的权力意义。

2.答案:C

简析:秦汉时期税收机构分为“公”“私”两类,分别供政府和皇室使用,这体现了家国同构的特点,国家政治与皇室事务有紧密联系。A选项,材料未体现血缘政治;B选项,土地私有制发展与税收机构划分无直接关联;D选项,材料不能表明皇室与政府矛盾尖锐。

3.答案:B

简析:课户、课口大量减少,原有的税收制度难以维持,这成为两税法出台的主要诱因,两税法按资产征税,适应了当时社会经济变化。A选项,藩镇割据局面形成于安史之乱后,课户、课口减少不是藩镇割据的直接后果;C选项,课户、课口减少不能说明国家放松对农民的人身控制;D选项,黄巢起义爆发于唐朝后期,与课户、课口减少无直接因果关系。

4.答案:A

简析:麦积山石窟壁画中的“天女”形象通过线条强调精神性,彰显画面动感,带有“以形写神”的风格,注重通过外在形象表现内在精神。B选项,壁画风格不能直接反映佛教广泛传播;C选项,材料未体现作者的教化追求;D选项,从壁画风格无法折射出丝绸之路的繁荣。

5.答案:A

简析:辽人对丝绸需求量大,自己养蚕织丝效果不佳后仍主要从宋朝获取丝绸,表明辽对宋丝绸依赖性较强。B选项,材料仅提及辽对丝绸的需求,不能得出宋辽贸易以丝绸为主;C选项,材料未体现宋用手工业技术掣肘辽;D选项,“除与宋人互市所得外,多自他国辗转获取”说明辽贸易渠道并非单一。

6.答案:B

简析:元政府规定行御史台官员定期巡视地方并直接上报中央,加强了中央对地方的监督和控制,从而加强了中央集权。A选项,材料措施主要是加强监察,与提高行政效率无关;C选项,材料未提及百姓负担是否减轻;D选项,仅这一措施不能说明完善了监察体系。

7.答案:D

简析:明末官吏对铁匠克扣、勒索,导致铁匠倾家荡产仍被追逼,这会激化铁匠等底层民众与统治阶层的矛盾,即阶级矛盾。A选项,官吏的做法不利于军需供给;B选项,降低工匠地位不是主要影响;C选项,与西学东渐无关。

8.答案:D

简析:乾隆帝肯定商人对社会有益,否定增加关税,告诫官吏清弊恤商,说明他重视商业经济发展。A选项,材料未体现鼓励商人外出经商;B选项,提倡官吏廉洁奉公不是主要目的;C选项,材料强调的是清弊恤商,并非减免商人赋税。

9.答案:C

简析:《瀛寰志略》不分华夷种族,介绍西方民主制度和工商业,使国人视野得到拓展,传统的华夷观念等受到冲击。①西学东渐在当时并非主流风尚;③当时国人对西方的学习还未深入到制度层面,维新变法运动时期才开始学习西方政治制度。所以②④正确,选C。

10.答案:A

简析:1900年的历史事件且具有排外性质,符合义和团运动的特点,义和团运动沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。B选项,甲午战争后中国民族资本主义初步发展;C选项,鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会;D选项,五四运动标志着中国新民主主义革命的开端。

11.答案:C

简析:学者指出辛亥革命只停留在政治层面,没有触动整个社会结构,说明辛亥革命具有明显的不彻底性。A选项,材料未提及群众基础;B选项,辛亥革命是自下而上的革命;D选项,材料强调的是辛亥革命的局限性,而非推动政治民主化。

12.答案:D

简析:一战期间面粉公司数量增加,资本增多,面粉出口超额大幅增长,表明民族工业中的面粉产业得到一定发展。A选项,材料未体现面粉产业竞争优势明显;B选项,仅从面粉进出口不能说明对外贸易结构有所调整;C选项,材料不能表明经济格局发生重大变化。

13.答案:B

简析:1917年俄国十月革命后,马克思主义在中国广泛传播,1917-1922年符合马克思主义著作大量被译成中文,相关刊物发表介绍文章的时期特点。A选项,1901-1912年马克思主义尚未在中国广泛传播;C选项,1927-1937年处于国共十年对峙时期,重点不是马克思主义的传播;D选项,1937-1945年是抗日战争时期,马克思主义传播不是这一时期的主要特点。

14.答案:B

简析:遵义会议否定了博古、李德的军事主张,选举毛泽东为中央政治局常委等,集中解决了党的军事和组织问题。A选项,遵义会议纠正的是“左”倾错误;C选项,八七会议确立了武装反抗国民党的总方针;D选项,南昌起义标志着党开始独立领导武装斗争。

15.答案:C

简析:1936年12月26日,西安事变和平解决,全国团结抗战的局面得以初步形成。A选项,国民党承认中国共产党合法地位是在国共合作时期;B选项,一二 九运动掀起抗日救亡运动高潮;D选项,1937年9月国共第二次合作正式建立。

16.答案:A

简析:1945-1948年山东济南市部分食品价格大幅上涨,说明国统区物价飞涨,经济正在走向崩溃。B选项,物价飞涨人民生活水平会下降;C选项,材料无法体现国民党在政治上日渐孤立;D选项,材料反映的是食品价格,与城市民用工业发展无关。

二、非选择题

17.

(1)举措:

改革中央行政体制:废除北周六官制,构建三省六部制雏形,设置秘书省、内侍省和御史台分权。

整顿吏治:加强对官员任用和考核。

改革人才选拔与考核制度:废除九品中正制,采用分科考试选拔人才,官员升迁依政绩考核升降。

加强中央集权:改变对外戚和皇室成员的控制管理方式,削弱其对国家行政事务的干预。

(2)影响:

对隋朝:提高了行政效率和决策科学性,提升官员队伍素质,为社会经济发展创造稳定政治环境。

对后世:三省六部制为后世中央行政体制奠定基础;分科考试为后世人才选拔提供范例;对地方官吏考课监督举措为后世借鉴。

18.

(1)原因:

中国自给自足的自然经济导致市场开放程度低,英国商品难以打开中国市场。

英国为扭转贸易逆差,通过鸦片贸易改变贸易不利局面。

经济利益驱使英国商业势力向中国输入鸦片。

(2)影响:

经济:打破中国贸易出超地位,白银外流,银价上涨,农民负担加重。

社会:社会结构松动,社会风气遭到破坏,埋下战争隐患。

19.

(1)背景:

七七事变后,日本妄图速战速决灭亡中国,上海战略地位重要,成为日军进攻目标。

国共关系改善,全民族抗战局面开始形成,为淞沪会战提供了抗战基础。

中国人民抗日救亡运动高涨,民众支持抗战。

国民政府为保卫上海,争取国际社会支持,组织淞沪会战。

(2)意义:

淞沪会战:粉碎日本三个月灭亡中国的狂妄企图;彰显中国军民抗战精神,鼓舞全国人民抗日斗志;为工厂、物资内迁和国民政府转移赢得时间,为长期抗战奠定基础。

百团大战:沉重打击日军“囚笼政策”,钳制日军兵力,支援正面战场;振奋全国军民抗战信心,提高中国共产党和八路军威望;遏制国民党内妥协投降暗流,巩固抗日民族统一战线。

20.论题:中国古代儒学随着时代变化而不断发展

阐述:

先秦时期:社会动荡,儒学诞生,孔子提出“仁”“礼”观念,但在乱世未成为主流。

西汉时期:董仲舒融合阴阳五行学说,提出君权神授、天人感应,适应大一统需求,成为官方正统思想。

宋代:面对佛、道冲击,儒学革新为理学,强调“天理”本原,主张“存天理,灭人欲”,从南宋后期起受官方尊崇。

总结:中国古代儒学根据时代需求调整内涵,对中国古代政治、文化、社会等产生深远影响。

同课章节目录