2024—2025学年度陕西省部分学校高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度陕西省部分学校高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 16:46:53 | ||

图片预览

文档简介

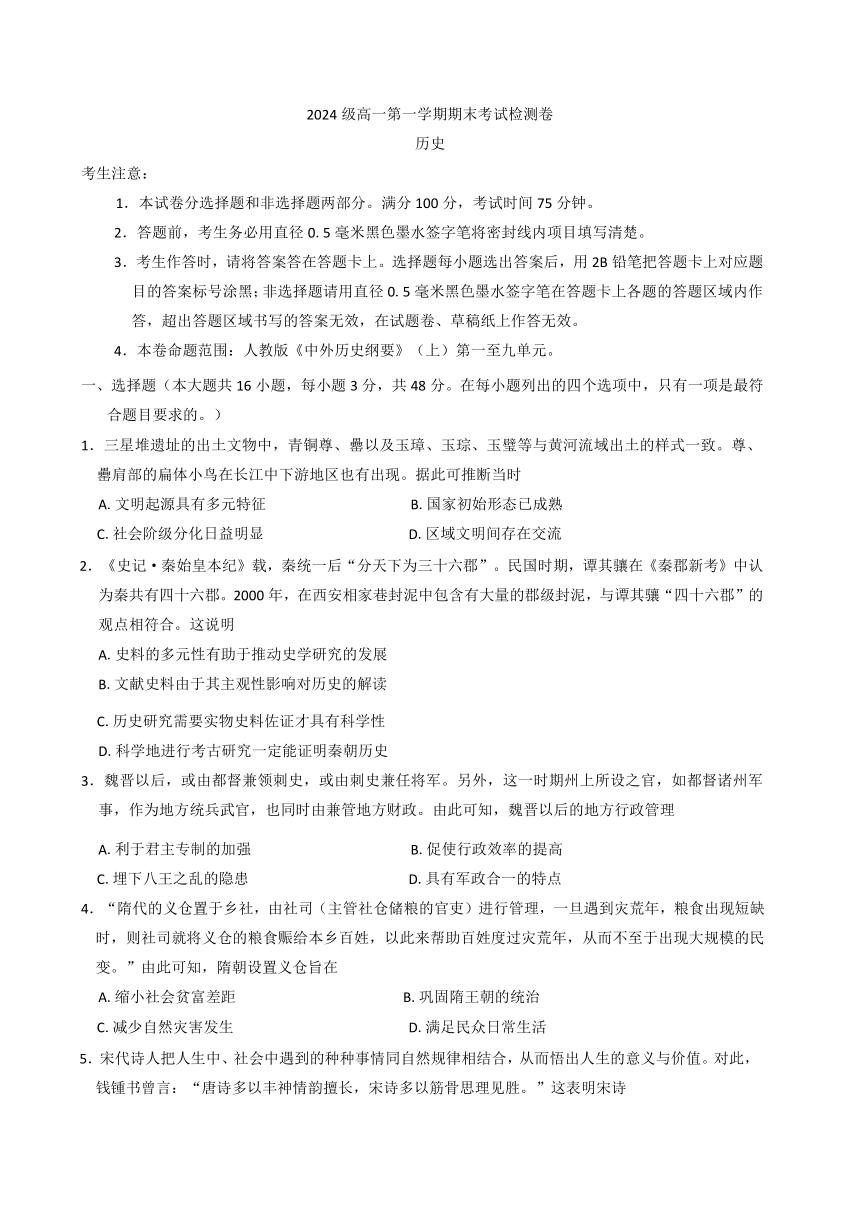

2024级高一第一学期期末考试检测卷

历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)第一至九单元。

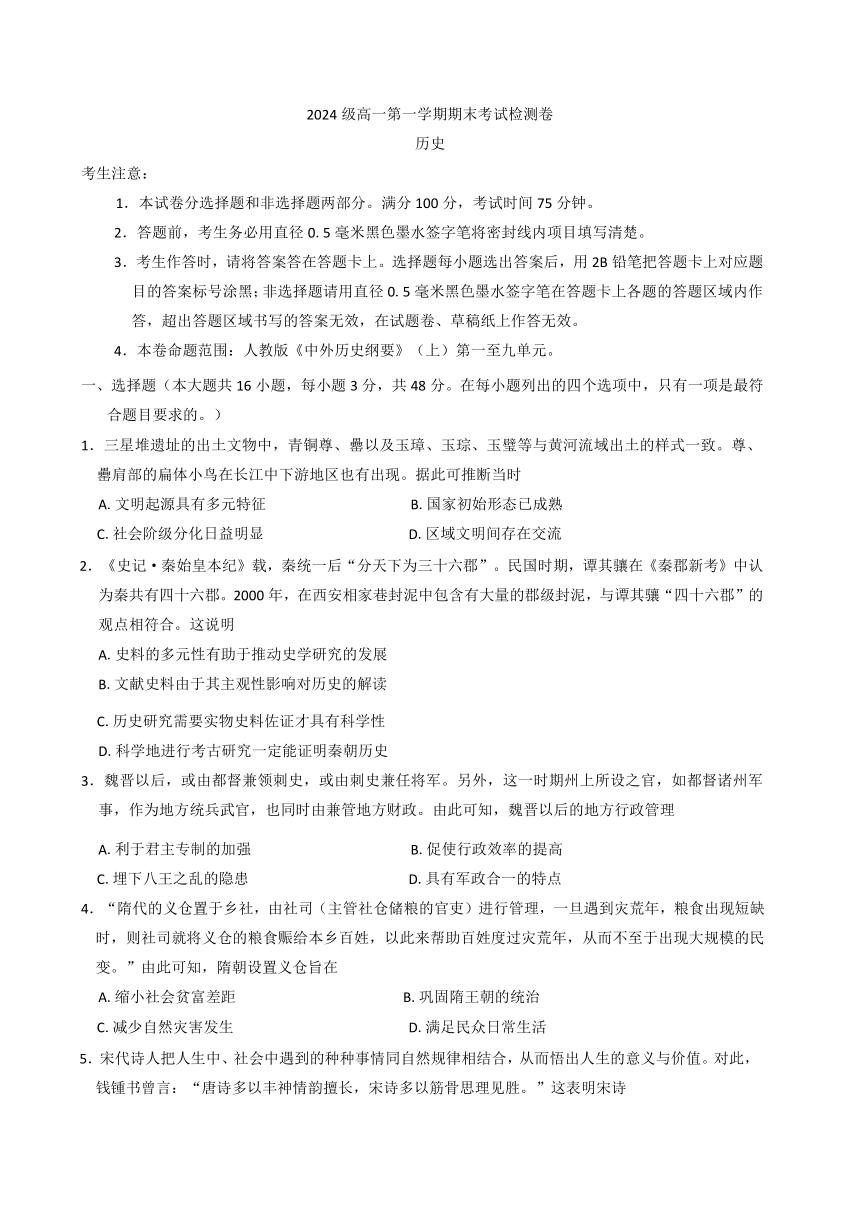

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.三星堆遗址的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧等与黄河流域出土的样式一致。尊、罍肩部的扁体小鸟在长江中下游地区也有出现。据此可推断当时

A.文明起源具有多元特征 B.国家初始形态已成熟

C.社会阶级分化日益明显 D.区域文明间存在交流

2.《史记·秦始皇本纪》载,秦统一后“分天下为三十六郡”。民国时期,谭其骧在《秦郡新考》中认为秦共有四十六郡。2000年,在西安相家巷封泥中包含有大量的郡级封泥,与谭其骧“四十六郡”的观点相符合。这说明

A.史料的多元性有助于推动史学研究的发展

B.文献史料由于其主观性影响对历史的解读

C.历史研究需要实物史料佐证才具有科学性

D.科学地进行考古研究一定能证明秦朝历史

3.魏晋以后,或由都督兼领刺史,或由刺史兼任将军。另外,这一时期州上所设之官,如都督诸州军事,作为地方统兵武官,也同时由兼管地方财政。由此可知,魏晋以后的地方行政管理

A.利于君主专制的加强 B.促使行政效率的提高

C.埋下八王之乱的隐患 D.具有军政合一的特点

4.“隋代的义仓置于乡社,由社司(主管社仓储粮的官吏)进行管理,一旦遇到灾荒年,粮食出现短缺时,则社司就将义仓的粮食赈给本乡百姓,以此来帮助百姓度过灾荒年,从而不至于出现大规模的民变。”由此可知,隋朝设置义仓旨在

A.缩小社会贫富差距 B.巩固隋王朝的统治

C.减少自然灾害发生 D.满足民众日常生活

5.宋代诗人把人生中、社会中遇到的种种事情同自然规律相结合,从而悟出人生的意义与价值。对此,钱锺书曾言:“唐诗多以丰神情韵擅长,宋诗多以筋骨思理见胜。”这表明宋诗

A.世俗化特征凸显 B.超越唐诗的地位

C.政治化倾向明显 D.深受理学的影响

6.辽朝统治了以东北地区为中心的广阔地带,在经济管理模式上,“汉族、渤海人及其他一些被征服的农耕民族仍以农业为主,契丹及其他有亲缘关系的草原民族仍以游牧和渔猎为主。”与此相应,辽在政治上实施南北面官制度。这些措施反映出辽的统治

A.因俗而治 B.仿行汉制 C.等级森严 D.重胡轻汉

7.明末农民起义期间,不仅广大贫苦农民“荷(扛)旗而往应之者如流水,日夜不绝”,许多手工业者、小商贩、城市贫民也踊跃参加起义队伍。这种状况反映出明末

A.中央集权体制走向瓦解 B.封建统治危机凸显

C.阶级斗争性质发生变革 D.民族矛盾日益激化

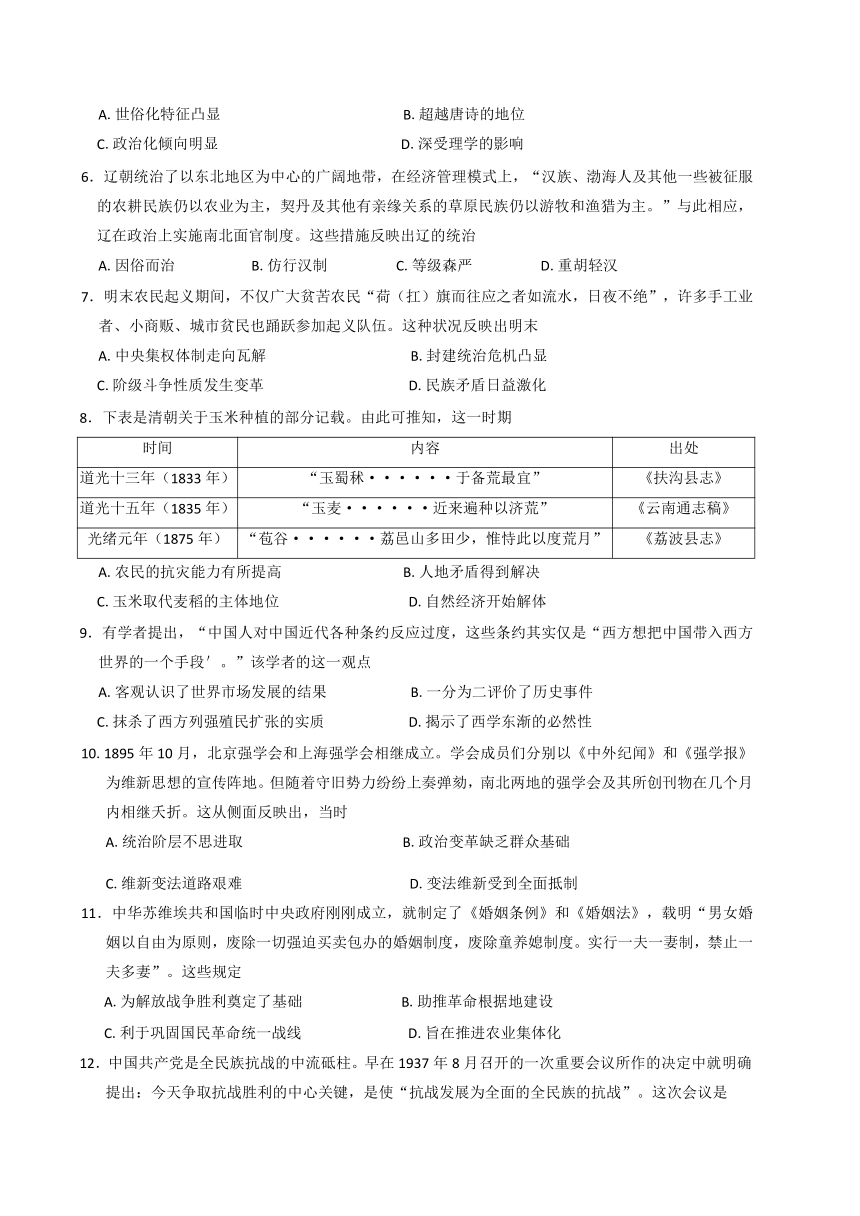

8.下表是清朝关于玉米种植的部分记载。由此可推知,这一时期

时间 内容 出处

道光十三年(1833年) “玉蜀秫······于备荒最宜” 《扶沟县志》

道光十五年(1835年) “玉麦······近来遍种以济荒” 《云南通志稿》

光绪元年(1875年) “苞谷······荔邑山多田少,惟恃此以度荒月” 《荔波县志》

A.农民的抗灾能力有所提高 B.人地矛盾得到解决

C.玉米取代麦稻的主体地位 D.自然经济开始解体

9.有学者提出,“中国人对中国近代各种条约反应过度,这些条约其实仅是“西方想把中国带入西方世界的一个手段'。”该学者的这一观点

A.客观认识了世界市场发展的结果 B.一分为二评价了历史事件

C.抹杀了西方列强殖民扩张的实质 D.揭示了西学东渐的必然性

10.1895年10月,北京强学会和上海强学会相继成立。学会成员们分别以《中外纪闻》和《强学报》为维新思想的宣传阵地。但随着守旧势力纷纷上奏弹劾,南北两地的强学会及其所创刊物在几个月内相继夭折。这从侧面反映出,当时

A.统治阶层不思进取 B.政治变革缺乏群众基础

C.维新变法道路艰难 D.变法维新受到全面抵制

11.中华苏维埃共和国临时中央政府刚刚成立,就制定了《婚姻条例》和《婚姻法》,载明“男女婚姻以自由为原则,废除一切强迫买卖包办的婚姻制度,废除童养媳制度。实行一夫一妻制,禁止一夫多妻”。这些规定

A.为解放战争胜利奠定了基础 B.助推革命根据地建设

C.利于巩固国民革命统一战线 D.旨在推进农业集体化

12.中国共产党是全民族抗战的中流砥柱。早在1937年8月召开的一次重要会议所作的决定中就明确提出:今天争取抗战胜利的中心关键,是使“抗战发展为全面的全民族的抗战”。这次会议是

A.遵义会议 B.瓦窑堡会议 C.洛川会议 D.庐山谈话

13.下面是1948年上半年国民政府财政状况简表。对其分析正确的是

预算收入 预算支出 实际收入 实际支出

58万亿元 96万亿元 80万亿元 340万亿元

A.国统区经济根本好转 B.国民政府被迫实行通货紧缩

C.贪腐导致了财政亏空 D.内战引发国民政府财政危机

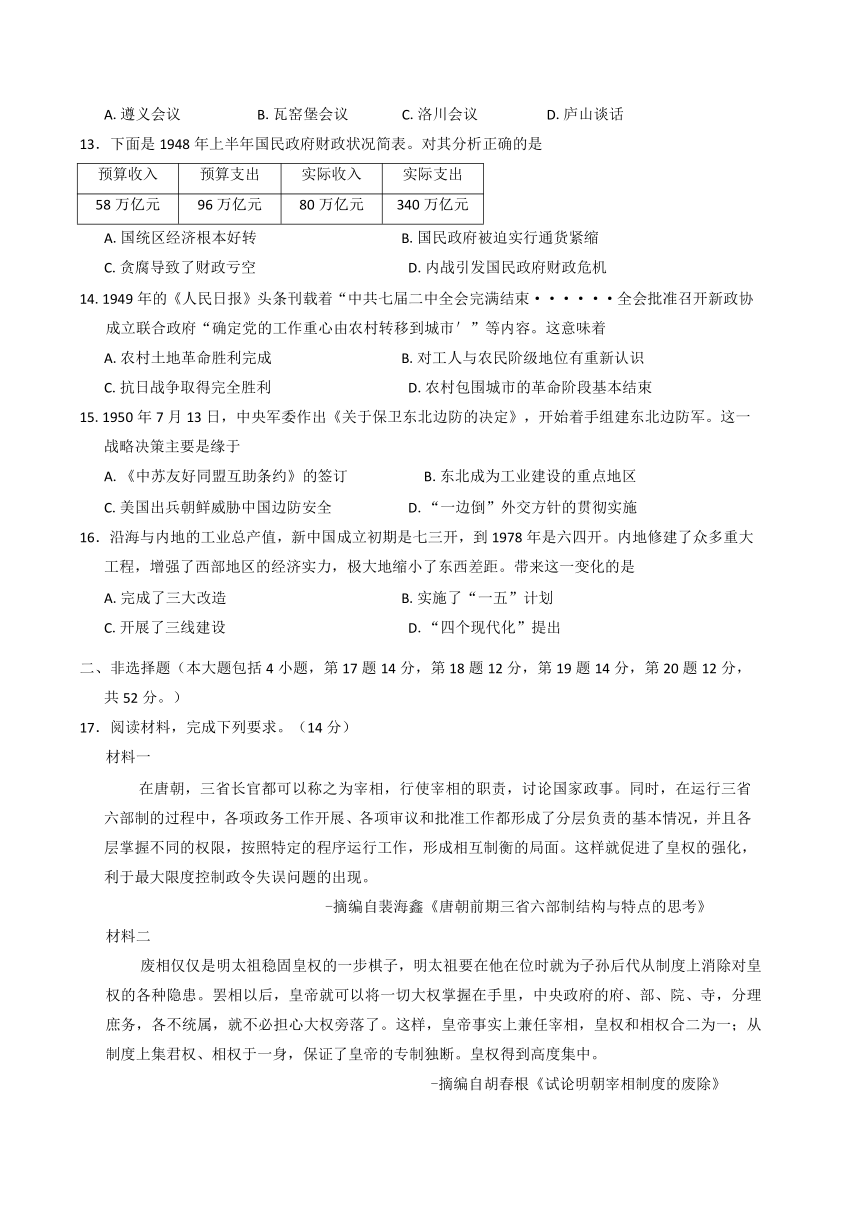

14.1949年的《人民日报》头条刊载着“中共七届二中全会完满结束······全会批准召开新政协成立联合政府“确定党的工作重心由农村转移到城市'”等内容。这意味着

A.农村土地革命胜利完成 B.对工人与农民阶级地位有重新认识

C.抗日战争取得完全胜利 D.农村包围城市的革命阶段基本结束

15.1950年7月13日,中央军委作出《关于保卫东北边防的决定》,开始着手组建东北边防军。这一战略决策主要是缘于

A.《中苏友好同盟互助条约》的签订 B.东北成为工业建设的重点地区

C.美国出兵朝鲜威胁中国边防安全 D.“一边倒”外交方针的贯彻实施

16.沿海与内地的工业总产值,新中国成立初期是七三开,到1978年是六四开。内地修建了众多重大工程,增强了西部地区的经济实力,极大地缩小了东西差距。带来这一变化的是

A.完成了三大改造 B.实施了“一五”计划

C.开展了三线建设 D.“四个现代化”提出

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

在唐朝,三省长官都可以称之为宰相,行使宰相的职责,讨论国家政事。同时,在运行三省六部制的过程中,各项政务工作开展、各项审议和批准工作都形成了分层负责的基本情况,并且各层掌握不同的权限,按照特定的程序运行工作,形成相互制衡的局面。这样就促进了皇权的强化,利于最大限度控制政令失误问题的出现。

-摘编自裴海鑫《唐朝前期三省六部制结构与特点的思考》

材料二

废相仅仅是明太祖稳固皇权的一步棋子,明太祖要在他在位时就为子孙后代从制度上消除对皇权的各种隐患。罢相以后,皇帝就可以将一切大权掌握在手里,中央政府的府、部、院、寺,分理庶务,各不统属,就不必担心大权旁落了。这样,皇帝事实上兼任宰相,皇权和相权合二为一;从制度上集君权、相权于一身,保证了皇帝的专制独断。皇权得到高度集中。

-摘编自胡春根《试论明朝宰相制度的废除》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐朝三省六部制的作用。(6分)

(2)根据材料二,指出明太祖废相的实质,并结合所学知识评析材料二对明朝废除宰相制度的看法。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

事实上,清政府从军工厂调拨给各军营的军火是计价的,计价就是具有商品的性质。从1874年起,天津机器局首先得到出售军火款项收入,1884年后江南制造局因出售军火而所得的财务收入更多。此外,这些近代军火工厂所使用的工人,在一开始多数是雇佣自由劳动力的出卖者。其中有的还是从外国工厂雇佣来的技工。

-摘编自夏东元《略论洋务运动》

材料二

据农商部注册的顺序号码统计,自1912年至1927年11月止,批准注册的工商企业共1627家,平均每年102.8家。从所注册的企业内容来看,纺织、矿业、华工、机械、电业、航运、火柴、医药以及农、林、牧、渔、水利等企业,均得到发展。这一时间,国内掀起了一个棉纺织建厂高潮。据统计,从1890年至1911年国内建厂31家,而1912年至1923年间,新建棉纺织厂达71家之多,建厂速度大大加快。布机数由1912年的2316台,增加到1919年的13 796台,1928年的29582台。

摘编自徐进功《试论北洋军阀统治时期我国民族工业的发展及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出洋务运动时期创办的军事工业所具有的性质并说明其理由。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳1912年至1928年中国民族工业发展的条件并归纳其特点。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

19世纪下半叶,西方国家将铁路作为侵略中国的工具,不仅在中国周边国家和地区铺设铁路,还不断要求中国对其开放边疆地区的探路权和筑路权。作为回应,清廷萌生了自筑铁路的念头,于19世纪90年代将大规模修筑铁路定为国策。1880年12月,李鸿章在《妥议铁路事宜折》中明确说明:“京师为天下根本”“若铁路既开,万里之遥,如在户庭;百万之众,克期征调。”将大规模修筑铁路定为国策后,晚清开启了近代中国第一次筑路高潮。

-摘编自田永秀刘雨丝《固边治边:近代边疆危机中的铁路功能》

材料二

新中国成立初期,基于对铁路的基本定位,党和政府成功建构了铁路管理制度,建立了一个覆盖全国、层级分明的管理体系,并确定了新的铁路管理基本规则。覆盖全国、层级分明、职责明确的铁路管理体系,促进了铁路事业的恢复和发展。从1950年到1952年,客运量增长了4%、货运量增长了32%、货物周转量增长了53%;从1949年底到1952年底,铁路营业里程增加了1066千米、铁路延展里程增加了5166千米。与此同时,从1949年到1952年上半年,货物机车每日走行从278千米增加到416.6千米。

-摘编自田永秀《新中国铁路管理制度建构述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳晚清自建铁路的主要目的及对当时的作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期铁路事业发展的表现及原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

民族意识是一种人们对自己归属于某一社会民族共同体的意识,但就其深层内涵而言,还应包括“在与不同民族交往的关系中,人们对本民族生存、发展、权利、荣辱、得失、安危、利害等等的认识、关切和维护”。

阶段一 鸦片战争后国人民族意识萌发

阶段二 甲午战争战败后民族意识初步觉醒

阶段三 五四运动时期民族意识进一步增强

阶段四 抗日战争时期民族意识空前高涨

-摘编自史革新《略议近代中国民族意识的四次觉醒》

根据材料并结合所学中国近代史的知识,自拟一个论题,进行论述。(要求:史论结合,论述充分;逻辑清晰,表述成文。)

2024—2025学年度陕西省部分学校高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:D

简析:三星堆遗址出土文物与黄河流域、长江中下游地区的样式有一致性,这表明不同区域文明之间存在交流。A选项,材料重点强调区域文明间联系,而非文明起源的多元特征;B选项,仅从出土文物无法得出国家初始形态成熟的结论;C选项,材料中未体现社会阶级分化的相关内容。

2.答案:A

简析:通过文献史料《史记》和实物史料西安相家巷封泥相互印证,确定了秦朝郡的数量,这体现了史料多元性对史学研究的推动作用。B选项,材料强调的是多种史料综合考证的积极意义,并非文献史料的局限性;C选项,“历史研究需要实物史料佐证才具有科学性”说法过于绝对,多种史料相互印证可增强研究科学性;D选项,“一定能”表述过于绝对,科学考古研究有助于证明历史,但不能绝对化。

3.答案:D

简析:魏晋以后地方存在都督兼领刺史、刺史兼任将军,且统兵武官兼管地方财政的情况,这说明地方行政管理呈现军政合一的特点。A选项,材料仅涉及地方行政管理,未体现对君主专制的影响;B选项,材料中没有信息表明行政效率有所提高;C选项,“八王之乱”发生在西晋,材料所指“魏晋以后”时间范围更广,且材料内容与“八王之乱”无直接关联。

4.答案:B

简析:隋朝设置义仓,在灾荒时赈济百姓,目的是防止出现大规模民变,从而维护社会稳定,巩固隋王朝统治。A选项,材料未提及缩小社会贫富差距;C选项,义仓不能减少自然灾害发生;D选项,义仓主要用于应对灾荒,并非满足民众日常生活。

5.答案:D

简析:宋诗把人生、社会现象与自然规律结合,追求悟出人生意义与价值,呈现出文学哲理化倾向,这与理学“格物致知”的思想相符,说明宋诗深受理学影响。A选项,材料未体现宋诗的世俗化特征;B选项,材料没有对唐诗和宋诗的地位进行比较;C选项,材料未涉及宋诗的政治化倾向。

6.答案:A

简析:辽在经济管理模式上对不同民族区别对待,政治上实行南北面官制度,体现了“因俗而治”的治国理念。B选项,辽并非单纯仿行汉制,而是根据不同民族特点进行管理;C选项,材料未体现辽的统治等级森严;D选项,“重胡轻汉”在材料中未体现。

7.答案:B

简析:明末众多贫苦农民、手工业者、小商贩和城市贫民踊跃参加起义队伍,反映出当时阶级矛盾激化,封建统治危机凸显。A选项,“中央集权体制走向瓦解”表述过于夸大;C选项,明末农民起义仍属于传统农民起义,阶级斗争性质未发生变革;D选项,材料未涉及民族矛盾。

8.答案:A

简析:材料中多地记载玉米用于备荒,说明玉米的种植和推广提高了农民的抗灾能力。B选项,材料未提及人地矛盾;C选项,玉米并未取代麦稻的主体地位,且材料未作种植对比;D选项,材料没有涉及自然经济解体的内容。

9.答案:C

简析:该学者将不平等条约视为西方把中国带入西方世界的手段,忽略了西方列强殖民扩张的侵略本质,这些不平等条约给中国带来了沉重灾难。A选项,不平等条约是西方殖民扩张的产物,并非世界市场健康发展的结果;B选项,材料没有体现一分为二的评价;D选项,材料未涉及西学东渐的必然性。

10.答案:C

简析:强学会及其刊物因守旧势力弹劾而夭折,这表明维新变法面临守旧势力的阻碍,推行道路艰难。A选项,维新变法得到光绪帝支持,并非统治阶层不思进取;B选项,材料未提及群众对维新变法的态度;D选项,“全面”说法过于绝对。

11.答案:B

简析:中华苏维埃共和国临时中央政府的婚姻制度改革,保护了妇女权益,促进家庭和谐与社会稳定,有利于革命根据地建设。A选项,材料所处时期是土地革命时期,并非解放战争时期;C选项,此时国民革命统一战线已破裂;D选项,材料与农业集体化无关。

12.答案:C

简析:1937年8月召开的洛川会议,提出使抗战发展为全面的全民族的抗战,标志着中国共产党全面抗战路线的形成。A选项,1935年1月遵义会议标志着中共从幼年走向成熟;B选项,1935年8月瓦窑堡会议确立了建立抗日民族统一战线的方针;D选项,1937年7月国民党的庐山谈话,蒋介石发表抗日演讲,但与材料内容不符。

13.答案:D

简析:1948年处于国共内战时期,国民政府预算支出远超收入,出现巨大财政赤字,引发财政危机。A选项,材料反映出国统区经济走向崩溃,并非根本好转;B选项,材料体现的是通货膨胀,而非通货紧缩;C选项,材料未提及官员贪腐情况。

14.答案:D

简析:1949年中共七届二中全会确定党的工作重心由农村转移到城市,意味着农村包围城市的革命阶段基本结束。A选项,农村土地革命胜利完成是在1952年;B选项,新中国成立后工人与农民是联盟关系,材料未涉及对其地位的重新认识;C选项,1945年8月抗战已胜利。

15.答案:C

简析:1950年朝鲜战争爆发,美国出兵朝鲜威胁中国边防安全,因此中央军委组建东北边防军。A选项,《中苏友好同盟互助条约》与朝鲜战争无关;B选项,东北成为工业建设重点地区是在“一五”计划期间;D选项,外交方针不是组建东北边防军的根本原因。

16.答案:C

简析:“三线建设”时期,国家在内地修建众多重大工程,使得沿海与内地工业总产值占比发生变化,缩小了东西差距。A选项,三大改造完成于1956年底,与材料时间不符;B选项,“一五”计划是1953-1957年,时间不符;D选项,“四个现代化”在1964年提出,且材料强调的是三线建设的影响。

17.

(1)

作用:三省长官皆为宰相,相互制衡,削弱了相权,加强了皇权;三省分工明确,各负其责,有利于提高行政效率;三省六部制的运行促进了封建官僚体系的完善;三省共同议政,能集思广益,有利于科学决策。

(2)

实质:强化皇权。

评析:材料二观点具有片面性。其合理性在于看到废除宰相制度有利于克服朝臣权力过大的弊端,巩固皇权统治。但忽略了消极影响,废除宰相后,皇帝独揽大权,容易导致决策缺乏充分讨论,出现决策失误;同时,皇帝政务负担加重,可能影响行政效率,还容易形成专权局面。

18.

(1)

性质:具有一定的资本主义性质。

理由:洋务运动时期的军事工业采用机器化生产,这是近代资本主义生产方式的特征之一;军事工业产品计价出售,具有商品性质;使用雇佣自由劳动力,存在雇佣劳动关系。

(2)

条件:中华民国建立,为民族工业发展扫除了一些政治障碍;一战期间,列强忙于战争,暂时放松对中国的经济侵略,为民族工业发展创造了有利时机;实业救国思潮的推动,激发了民族资产阶级投资办厂的热情。

特点:从企业数量看,新增企业数量较多;从行业发展看,轻工业如棉纺织业发展迅速;从涉及领域看,涉及纺织、矿业、机械等众多行业。

19.

(1)

主要目的:晚清自建铁路旨在维护国家主权,抵御西方国家通过铁路侵略中国,同时巩固清王朝统治。

作用:铁路建设促进了沿线经济发展,推动了晚清中国经济的早期现代化;加强了国防力量,有利于边疆控制;方便了人口流动,促进了不同地区社会文化的交流;改变了传统交通方式,推动了中国交通方式的现代化进程。

(2)

表现:运输量显著增长,包括客运量、货运量和货物周转量都有提升;铁路网络不断扩展,营业里程和延展里程增加;运输效率提高,货物机车每日走行距离增加;铁路管理体系不断完善。

原因:党和政府建构了新的铁路管理制度,推动铁路事业发展;新中国政府高度重视铁路建设;经济恢复与发展需要铁路运输的支持;技术引进与自主创新为铁路发展提供了技术保障;积极争取国际社会的援助与合作(如有相关国际合作史实可具体说明,材料未明确提及,此为合理推测。

20.示例

论题:近代中国民族危机的不断加深促使民族意识的觉醒和不断发展。

论述:鸦片战争后,列强侵略使中国社会性质发生变化,一些有识之士认识到西方技术的先进,萌发“师夷之长技以制夷”思想,民族意识开始觉醒。甲午战败,中国民族危机加剧,民族资本主义初步发展,为民族意识觉醒提供物质基础。维新派倡导变法图强,革命派主张民主革命,民族意识初步觉醒。一战后,巴黎和会中国外交失败,引发五四运动。五四运动是彻底的反帝反封建爱国运动,促进马克思主义传播,推动新民主主义革命到来,民族意识进一步增强。日本全面侵华,民族危机空前严重,全民族抗战意志被激发,抗日民族统一战线形成,全国各族人民团结抗战,民族意识空前高涨。

总结:近代中国民族危机不断促使民族意识从萌发到不断高涨,推动中国人民探寻国家出路,为捍卫国家独立和民族尊严不懈斗争。

历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)第一至九单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.三星堆遗址的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧等与黄河流域出土的样式一致。尊、罍肩部的扁体小鸟在长江中下游地区也有出现。据此可推断当时

A.文明起源具有多元特征 B.国家初始形态已成熟

C.社会阶级分化日益明显 D.区域文明间存在交流

2.《史记·秦始皇本纪》载,秦统一后“分天下为三十六郡”。民国时期,谭其骧在《秦郡新考》中认为秦共有四十六郡。2000年,在西安相家巷封泥中包含有大量的郡级封泥,与谭其骧“四十六郡”的观点相符合。这说明

A.史料的多元性有助于推动史学研究的发展

B.文献史料由于其主观性影响对历史的解读

C.历史研究需要实物史料佐证才具有科学性

D.科学地进行考古研究一定能证明秦朝历史

3.魏晋以后,或由都督兼领刺史,或由刺史兼任将军。另外,这一时期州上所设之官,如都督诸州军事,作为地方统兵武官,也同时由兼管地方财政。由此可知,魏晋以后的地方行政管理

A.利于君主专制的加强 B.促使行政效率的提高

C.埋下八王之乱的隐患 D.具有军政合一的特点

4.“隋代的义仓置于乡社,由社司(主管社仓储粮的官吏)进行管理,一旦遇到灾荒年,粮食出现短缺时,则社司就将义仓的粮食赈给本乡百姓,以此来帮助百姓度过灾荒年,从而不至于出现大规模的民变。”由此可知,隋朝设置义仓旨在

A.缩小社会贫富差距 B.巩固隋王朝的统治

C.减少自然灾害发生 D.满足民众日常生活

5.宋代诗人把人生中、社会中遇到的种种事情同自然规律相结合,从而悟出人生的意义与价值。对此,钱锺书曾言:“唐诗多以丰神情韵擅长,宋诗多以筋骨思理见胜。”这表明宋诗

A.世俗化特征凸显 B.超越唐诗的地位

C.政治化倾向明显 D.深受理学的影响

6.辽朝统治了以东北地区为中心的广阔地带,在经济管理模式上,“汉族、渤海人及其他一些被征服的农耕民族仍以农业为主,契丹及其他有亲缘关系的草原民族仍以游牧和渔猎为主。”与此相应,辽在政治上实施南北面官制度。这些措施反映出辽的统治

A.因俗而治 B.仿行汉制 C.等级森严 D.重胡轻汉

7.明末农民起义期间,不仅广大贫苦农民“荷(扛)旗而往应之者如流水,日夜不绝”,许多手工业者、小商贩、城市贫民也踊跃参加起义队伍。这种状况反映出明末

A.中央集权体制走向瓦解 B.封建统治危机凸显

C.阶级斗争性质发生变革 D.民族矛盾日益激化

8.下表是清朝关于玉米种植的部分记载。由此可推知,这一时期

时间 内容 出处

道光十三年(1833年) “玉蜀秫······于备荒最宜” 《扶沟县志》

道光十五年(1835年) “玉麦······近来遍种以济荒” 《云南通志稿》

光绪元年(1875年) “苞谷······荔邑山多田少,惟恃此以度荒月” 《荔波县志》

A.农民的抗灾能力有所提高 B.人地矛盾得到解决

C.玉米取代麦稻的主体地位 D.自然经济开始解体

9.有学者提出,“中国人对中国近代各种条约反应过度,这些条约其实仅是“西方想把中国带入西方世界的一个手段'。”该学者的这一观点

A.客观认识了世界市场发展的结果 B.一分为二评价了历史事件

C.抹杀了西方列强殖民扩张的实质 D.揭示了西学东渐的必然性

10.1895年10月,北京强学会和上海强学会相继成立。学会成员们分别以《中外纪闻》和《强学报》为维新思想的宣传阵地。但随着守旧势力纷纷上奏弹劾,南北两地的强学会及其所创刊物在几个月内相继夭折。这从侧面反映出,当时

A.统治阶层不思进取 B.政治变革缺乏群众基础

C.维新变法道路艰难 D.变法维新受到全面抵制

11.中华苏维埃共和国临时中央政府刚刚成立,就制定了《婚姻条例》和《婚姻法》,载明“男女婚姻以自由为原则,废除一切强迫买卖包办的婚姻制度,废除童养媳制度。实行一夫一妻制,禁止一夫多妻”。这些规定

A.为解放战争胜利奠定了基础 B.助推革命根据地建设

C.利于巩固国民革命统一战线 D.旨在推进农业集体化

12.中国共产党是全民族抗战的中流砥柱。早在1937年8月召开的一次重要会议所作的决定中就明确提出:今天争取抗战胜利的中心关键,是使“抗战发展为全面的全民族的抗战”。这次会议是

A.遵义会议 B.瓦窑堡会议 C.洛川会议 D.庐山谈话

13.下面是1948年上半年国民政府财政状况简表。对其分析正确的是

预算收入 预算支出 实际收入 实际支出

58万亿元 96万亿元 80万亿元 340万亿元

A.国统区经济根本好转 B.国民政府被迫实行通货紧缩

C.贪腐导致了财政亏空 D.内战引发国民政府财政危机

14.1949年的《人民日报》头条刊载着“中共七届二中全会完满结束······全会批准召开新政协成立联合政府“确定党的工作重心由农村转移到城市'”等内容。这意味着

A.农村土地革命胜利完成 B.对工人与农民阶级地位有重新认识

C.抗日战争取得完全胜利 D.农村包围城市的革命阶段基本结束

15.1950年7月13日,中央军委作出《关于保卫东北边防的决定》,开始着手组建东北边防军。这一战略决策主要是缘于

A.《中苏友好同盟互助条约》的签订 B.东北成为工业建设的重点地区

C.美国出兵朝鲜威胁中国边防安全 D.“一边倒”外交方针的贯彻实施

16.沿海与内地的工业总产值,新中国成立初期是七三开,到1978年是六四开。内地修建了众多重大工程,增强了西部地区的经济实力,极大地缩小了东西差距。带来这一变化的是

A.完成了三大改造 B.实施了“一五”计划

C.开展了三线建设 D.“四个现代化”提出

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

在唐朝,三省长官都可以称之为宰相,行使宰相的职责,讨论国家政事。同时,在运行三省六部制的过程中,各项政务工作开展、各项审议和批准工作都形成了分层负责的基本情况,并且各层掌握不同的权限,按照特定的程序运行工作,形成相互制衡的局面。这样就促进了皇权的强化,利于最大限度控制政令失误问题的出现。

-摘编自裴海鑫《唐朝前期三省六部制结构与特点的思考》

材料二

废相仅仅是明太祖稳固皇权的一步棋子,明太祖要在他在位时就为子孙后代从制度上消除对皇权的各种隐患。罢相以后,皇帝就可以将一切大权掌握在手里,中央政府的府、部、院、寺,分理庶务,各不统属,就不必担心大权旁落了。这样,皇帝事实上兼任宰相,皇权和相权合二为一;从制度上集君权、相权于一身,保证了皇帝的专制独断。皇权得到高度集中。

-摘编自胡春根《试论明朝宰相制度的废除》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐朝三省六部制的作用。(6分)

(2)根据材料二,指出明太祖废相的实质,并结合所学知识评析材料二对明朝废除宰相制度的看法。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

事实上,清政府从军工厂调拨给各军营的军火是计价的,计价就是具有商品的性质。从1874年起,天津机器局首先得到出售军火款项收入,1884年后江南制造局因出售军火而所得的财务收入更多。此外,这些近代军火工厂所使用的工人,在一开始多数是雇佣自由劳动力的出卖者。其中有的还是从外国工厂雇佣来的技工。

-摘编自夏东元《略论洋务运动》

材料二

据农商部注册的顺序号码统计,自1912年至1927年11月止,批准注册的工商企业共1627家,平均每年102.8家。从所注册的企业内容来看,纺织、矿业、华工、机械、电业、航运、火柴、医药以及农、林、牧、渔、水利等企业,均得到发展。这一时间,国内掀起了一个棉纺织建厂高潮。据统计,从1890年至1911年国内建厂31家,而1912年至1923年间,新建棉纺织厂达71家之多,建厂速度大大加快。布机数由1912年的2316台,增加到1919年的13 796台,1928年的29582台。

摘编自徐进功《试论北洋军阀统治时期我国民族工业的发展及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出洋务运动时期创办的军事工业所具有的性质并说明其理由。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳1912年至1928年中国民族工业发展的条件并归纳其特点。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

19世纪下半叶,西方国家将铁路作为侵略中国的工具,不仅在中国周边国家和地区铺设铁路,还不断要求中国对其开放边疆地区的探路权和筑路权。作为回应,清廷萌生了自筑铁路的念头,于19世纪90年代将大规模修筑铁路定为国策。1880年12月,李鸿章在《妥议铁路事宜折》中明确说明:“京师为天下根本”“若铁路既开,万里之遥,如在户庭;百万之众,克期征调。”将大规模修筑铁路定为国策后,晚清开启了近代中国第一次筑路高潮。

-摘编自田永秀刘雨丝《固边治边:近代边疆危机中的铁路功能》

材料二

新中国成立初期,基于对铁路的基本定位,党和政府成功建构了铁路管理制度,建立了一个覆盖全国、层级分明的管理体系,并确定了新的铁路管理基本规则。覆盖全国、层级分明、职责明确的铁路管理体系,促进了铁路事业的恢复和发展。从1950年到1952年,客运量增长了4%、货运量增长了32%、货物周转量增长了53%;从1949年底到1952年底,铁路营业里程增加了1066千米、铁路延展里程增加了5166千米。与此同时,从1949年到1952年上半年,货物机车每日走行从278千米增加到416.6千米。

-摘编自田永秀《新中国铁路管理制度建构述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳晚清自建铁路的主要目的及对当时的作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期铁路事业发展的表现及原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

民族意识是一种人们对自己归属于某一社会民族共同体的意识,但就其深层内涵而言,还应包括“在与不同民族交往的关系中,人们对本民族生存、发展、权利、荣辱、得失、安危、利害等等的认识、关切和维护”。

阶段一 鸦片战争后国人民族意识萌发

阶段二 甲午战争战败后民族意识初步觉醒

阶段三 五四运动时期民族意识进一步增强

阶段四 抗日战争时期民族意识空前高涨

-摘编自史革新《略议近代中国民族意识的四次觉醒》

根据材料并结合所学中国近代史的知识,自拟一个论题,进行论述。(要求:史论结合,论述充分;逻辑清晰,表述成文。)

2024—2025学年度陕西省部分学校高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:D

简析:三星堆遗址出土文物与黄河流域、长江中下游地区的样式有一致性,这表明不同区域文明之间存在交流。A选项,材料重点强调区域文明间联系,而非文明起源的多元特征;B选项,仅从出土文物无法得出国家初始形态成熟的结论;C选项,材料中未体现社会阶级分化的相关内容。

2.答案:A

简析:通过文献史料《史记》和实物史料西安相家巷封泥相互印证,确定了秦朝郡的数量,这体现了史料多元性对史学研究的推动作用。B选项,材料强调的是多种史料综合考证的积极意义,并非文献史料的局限性;C选项,“历史研究需要实物史料佐证才具有科学性”说法过于绝对,多种史料相互印证可增强研究科学性;D选项,“一定能”表述过于绝对,科学考古研究有助于证明历史,但不能绝对化。

3.答案:D

简析:魏晋以后地方存在都督兼领刺史、刺史兼任将军,且统兵武官兼管地方财政的情况,这说明地方行政管理呈现军政合一的特点。A选项,材料仅涉及地方行政管理,未体现对君主专制的影响;B选项,材料中没有信息表明行政效率有所提高;C选项,“八王之乱”发生在西晋,材料所指“魏晋以后”时间范围更广,且材料内容与“八王之乱”无直接关联。

4.答案:B

简析:隋朝设置义仓,在灾荒时赈济百姓,目的是防止出现大规模民变,从而维护社会稳定,巩固隋王朝统治。A选项,材料未提及缩小社会贫富差距;C选项,义仓不能减少自然灾害发生;D选项,义仓主要用于应对灾荒,并非满足民众日常生活。

5.答案:D

简析:宋诗把人生、社会现象与自然规律结合,追求悟出人生意义与价值,呈现出文学哲理化倾向,这与理学“格物致知”的思想相符,说明宋诗深受理学影响。A选项,材料未体现宋诗的世俗化特征;B选项,材料没有对唐诗和宋诗的地位进行比较;C选项,材料未涉及宋诗的政治化倾向。

6.答案:A

简析:辽在经济管理模式上对不同民族区别对待,政治上实行南北面官制度,体现了“因俗而治”的治国理念。B选项,辽并非单纯仿行汉制,而是根据不同民族特点进行管理;C选项,材料未体现辽的统治等级森严;D选项,“重胡轻汉”在材料中未体现。

7.答案:B

简析:明末众多贫苦农民、手工业者、小商贩和城市贫民踊跃参加起义队伍,反映出当时阶级矛盾激化,封建统治危机凸显。A选项,“中央集权体制走向瓦解”表述过于夸大;C选项,明末农民起义仍属于传统农民起义,阶级斗争性质未发生变革;D选项,材料未涉及民族矛盾。

8.答案:A

简析:材料中多地记载玉米用于备荒,说明玉米的种植和推广提高了农民的抗灾能力。B选项,材料未提及人地矛盾;C选项,玉米并未取代麦稻的主体地位,且材料未作种植对比;D选项,材料没有涉及自然经济解体的内容。

9.答案:C

简析:该学者将不平等条约视为西方把中国带入西方世界的手段,忽略了西方列强殖民扩张的侵略本质,这些不平等条约给中国带来了沉重灾难。A选项,不平等条约是西方殖民扩张的产物,并非世界市场健康发展的结果;B选项,材料没有体现一分为二的评价;D选项,材料未涉及西学东渐的必然性。

10.答案:C

简析:强学会及其刊物因守旧势力弹劾而夭折,这表明维新变法面临守旧势力的阻碍,推行道路艰难。A选项,维新变法得到光绪帝支持,并非统治阶层不思进取;B选项,材料未提及群众对维新变法的态度;D选项,“全面”说法过于绝对。

11.答案:B

简析:中华苏维埃共和国临时中央政府的婚姻制度改革,保护了妇女权益,促进家庭和谐与社会稳定,有利于革命根据地建设。A选项,材料所处时期是土地革命时期,并非解放战争时期;C选项,此时国民革命统一战线已破裂;D选项,材料与农业集体化无关。

12.答案:C

简析:1937年8月召开的洛川会议,提出使抗战发展为全面的全民族的抗战,标志着中国共产党全面抗战路线的形成。A选项,1935年1月遵义会议标志着中共从幼年走向成熟;B选项,1935年8月瓦窑堡会议确立了建立抗日民族统一战线的方针;D选项,1937年7月国民党的庐山谈话,蒋介石发表抗日演讲,但与材料内容不符。

13.答案:D

简析:1948年处于国共内战时期,国民政府预算支出远超收入,出现巨大财政赤字,引发财政危机。A选项,材料反映出国统区经济走向崩溃,并非根本好转;B选项,材料体现的是通货膨胀,而非通货紧缩;C选项,材料未提及官员贪腐情况。

14.答案:D

简析:1949年中共七届二中全会确定党的工作重心由农村转移到城市,意味着农村包围城市的革命阶段基本结束。A选项,农村土地革命胜利完成是在1952年;B选项,新中国成立后工人与农民是联盟关系,材料未涉及对其地位的重新认识;C选项,1945年8月抗战已胜利。

15.答案:C

简析:1950年朝鲜战争爆发,美国出兵朝鲜威胁中国边防安全,因此中央军委组建东北边防军。A选项,《中苏友好同盟互助条约》与朝鲜战争无关;B选项,东北成为工业建设重点地区是在“一五”计划期间;D选项,外交方针不是组建东北边防军的根本原因。

16.答案:C

简析:“三线建设”时期,国家在内地修建众多重大工程,使得沿海与内地工业总产值占比发生变化,缩小了东西差距。A选项,三大改造完成于1956年底,与材料时间不符;B选项,“一五”计划是1953-1957年,时间不符;D选项,“四个现代化”在1964年提出,且材料强调的是三线建设的影响。

17.

(1)

作用:三省长官皆为宰相,相互制衡,削弱了相权,加强了皇权;三省分工明确,各负其责,有利于提高行政效率;三省六部制的运行促进了封建官僚体系的完善;三省共同议政,能集思广益,有利于科学决策。

(2)

实质:强化皇权。

评析:材料二观点具有片面性。其合理性在于看到废除宰相制度有利于克服朝臣权力过大的弊端,巩固皇权统治。但忽略了消极影响,废除宰相后,皇帝独揽大权,容易导致决策缺乏充分讨论,出现决策失误;同时,皇帝政务负担加重,可能影响行政效率,还容易形成专权局面。

18.

(1)

性质:具有一定的资本主义性质。

理由:洋务运动时期的军事工业采用机器化生产,这是近代资本主义生产方式的特征之一;军事工业产品计价出售,具有商品性质;使用雇佣自由劳动力,存在雇佣劳动关系。

(2)

条件:中华民国建立,为民族工业发展扫除了一些政治障碍;一战期间,列强忙于战争,暂时放松对中国的经济侵略,为民族工业发展创造了有利时机;实业救国思潮的推动,激发了民族资产阶级投资办厂的热情。

特点:从企业数量看,新增企业数量较多;从行业发展看,轻工业如棉纺织业发展迅速;从涉及领域看,涉及纺织、矿业、机械等众多行业。

19.

(1)

主要目的:晚清自建铁路旨在维护国家主权,抵御西方国家通过铁路侵略中国,同时巩固清王朝统治。

作用:铁路建设促进了沿线经济发展,推动了晚清中国经济的早期现代化;加强了国防力量,有利于边疆控制;方便了人口流动,促进了不同地区社会文化的交流;改变了传统交通方式,推动了中国交通方式的现代化进程。

(2)

表现:运输量显著增长,包括客运量、货运量和货物周转量都有提升;铁路网络不断扩展,营业里程和延展里程增加;运输效率提高,货物机车每日走行距离增加;铁路管理体系不断完善。

原因:党和政府建构了新的铁路管理制度,推动铁路事业发展;新中国政府高度重视铁路建设;经济恢复与发展需要铁路运输的支持;技术引进与自主创新为铁路发展提供了技术保障;积极争取国际社会的援助与合作(如有相关国际合作史实可具体说明,材料未明确提及,此为合理推测。

20.示例

论题:近代中国民族危机的不断加深促使民族意识的觉醒和不断发展。

论述:鸦片战争后,列强侵略使中国社会性质发生变化,一些有识之士认识到西方技术的先进,萌发“师夷之长技以制夷”思想,民族意识开始觉醒。甲午战败,中国民族危机加剧,民族资本主义初步发展,为民族意识觉醒提供物质基础。维新派倡导变法图强,革命派主张民主革命,民族意识初步觉醒。一战后,巴黎和会中国外交失败,引发五四运动。五四运动是彻底的反帝反封建爱国运动,促进马克思主义传播,推动新民主主义革命到来,民族意识进一步增强。日本全面侵华,民族危机空前严重,全民族抗战意志被激发,抗日民族统一战线形成,全国各族人民团结抗战,民族意识空前高涨。

总结:近代中国民族危机不断促使民族意识从萌发到不断高涨,推动中国人民探寻国家出路,为捍卫国家独立和民族尊严不懈斗争。

同课章节目录