广东省汕头市澄海区2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省汕头市澄海区2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 266.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 18:45:20 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度第一学期期末质量监测

高一级历史科试题

本卷共100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的学校、姓名、班级、座号、考号分别填写在答题卡上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题纸上各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不得使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁、完整,考试结束后,将答题卡交回。

第I卷选择题(共48分)

一、选择题:本部分共有16小题,每小题3分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.在山西襄汾陶寺遗址的一千多座墓葬中,大型墓不足百分之一,主人都是男性,随葬品多达二百余件,有精美的彩绘木器、陶器,还有不少礼器。而有些墓葬则惨不忍睹,非但没有任何随葬品,有的死者还是被刀砍死的,有的是被砍头后剥了皮的,杀死后就随意扔在坑里。关于陶寺遗址墓葬的描述反映了

A.奴隶主贵族权势滔天B.当时已出现阶级分化

C.社会生产出现分工D.国家机构逐渐出现

2.《汉书 沟洫志》记载,(战国时期)齐、赵、魏三国以黄河为界,齐国沿河修筑离河二十五里宽的堤防,“河水东抵齐堤,则西泛赵、魏”,于是,赵、魏也沿黄河修筑长堤,河水“时至而去,则填淤肥美,民耕田之。或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”。由此可知,齐、赵、魏修筑的黄河堤防

A.导致各国矛盾的产生 B.推动黄河的有效治理

C.带来周边农业的发展D.促使和平局面的出现

3.在五千年的中华文明史中,周秦之变往往被视为第一次大变局。这次大变局从春秋礼坏乐崩开始,到商鞅变法之际剧烈变化,并以秦始皇建立帝制中国为终点。周秦之变,是一场由小共同体本位到大共同体本位的转变,是将人们对家族的忠诚转移到作为国家代表的君主之上,以君主之大私为天下之大公。材料中“周秦之变”是指

A.从工商食官转向重农抑商 B.从礼乐制度转向三纲五常

C.从百家争鸣转向统一思想 D.从宗法分封制向中央集权制

4.(秦)为驰道于天下,东穷齐燕,南极吴楚,江湖之上,濒海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松,为驰道之丽至于此。出现上述现象的主要原因是

A.多民族不断交融 B.农耕技术继续推广 C.统一国家的建立 D.政策措施层层下达

5.文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四一钱。这说明汉初

A.取消农民赋役负担 B.采取儒家民本思想

C.推行与民休息政策 D.贯彻重农抑商方略

6.“晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家,遂成习俗。”反映了当时

A.高门夺位 B.皇权式微 C.南方发展 D.习俗改变

7.“岁漕江、淮、湖、浙米数百万,及至东南之产,百物众宝,不可胜计。”《宋史》里面的记载体现了宋朝时期

A.南方交通的发展 B.经济重心南移 C.宋初集权的加强 D.南方相对安定

8.《疏通海禁疏》记载:“隆庆初年,前任抚臣涂泽民用鉴前辙,为因势利导之举,请开市舶,易私贩而为公贩。议只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出洋。”由此可知,明朝政府

A.放宽了船只去处 B.平息了日本倭患 C.规范了民间商业 D.限制了对外贸易

9.《天朝田亩制度》是探索新的国家前途的思想产物,它大胆否定封建制度,其革命性是坚决的。下列最能说明这个结论的是

A.它表达出小生产者夺取国家政权的要求 B.它提出废除君主专制

C.它试图回答农民革命将向何处去的问题 D.它主张凡分田照人口

10.梁启超曾经表达:“谓李鸿章真知洋务乎?何以他国以洋务兴,而吾国以洋务衰也?吾一言以断之,则李鸿章坐知有洋务,而不知有国务,以为洋人之所务者,仅于如彼云云也。”梁启超认为洋务运动失败是因为

A.仅在封建制度的基础上修补 B.对西方的礼仪规范无从知晓

C.没有去引进西方的科学思想 D.对西方的军事技术学不透彻

11.《新学伪经考》和《孔子改制考》是康有为1891年至1895年在广州万木草堂讲学期间完成的著作。《新学伪经考》认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”,湮没了孔子学说的“微言大义”。《孔子改制考》尊奉孔子为托古改制的改革家。这两本书

A.推动了政治制度的大变革 B.宣传了维新变法的合理性

C.改变了人民大众的旧观念 D.造就了解放思想的新局面

12.1904年,颁布了专门的商标注册法规《商标注册暂拟章程》、《商会简明章程》。1906年,颁布了公司破产法规《破产律》、《商船工会章程》。这些经济法规的制定在中国工商业立法史上是一大创举。这些经济法规的制定

A.推动了社会习俗的逐步变迁 B.有利于壮大民族资产阶级力量

C.促进了人民生活水平的提高 D.成为当时社会变革的重要动力

13.“嗟我将士,尔肃尔听。国民痛苦,火热水深。土匪军阀,为虎作伥。帝国主义,以枭以张。本军兴师,救国救民。……保我平等,还我自由。”该檄文发表的时期是

A.国民革命时期 B.土地革命时期 C.抗日战争时期 D.解放战争时期

14.当时(1929年)的中共中央认为,在革命新高潮中,农民战争是一个“主要的支流”,“最主要的革命高潮之象征,还是工人运动的复兴”。因此,在党的工作中,“应当坚决相信,在任何一个重工业中,就是建立数人的支部,也比我们在农村中发展百余同志,割据一个乡村还要宝贵”。由此可推,当时中共中央

A.秉持发展重工业是当前任务 B.推动工人运动复兴国民经济

C.坚持以城市为中心的革命策略 D.认为发动农民战争至关重要

15.1939年《陕甘宁边区婚姻条例》颁布后,边区法院做出了系列司法修改和调整。边区政府在施行婚姻法改革的过程中积极考量、吸纳了地方风俗和司法实践经验,出现了从婚姻“自由”到“自主”的核心法制理念的变化。这一变化

A.反映了中国共产党在边区推行司法改革 B.说明了边区妇女文化水平的提升

C.表明了陕甘宁地区家庭关系出现大变革 D.体现了中国共产党坚持群众路线

16.通过分地,鼓励了农民为保卫自己的土地而参军的积极性,这是中国共产党在战争中可以得到源源不断的兵员补充和可靠的后勤补给的重要原因。据统计,内战期间山东根据地共有96万人参军,此外还有民兵71万人,自卫队210万人,前后动员民工担任运输等任务者超过1000万人。由此可知,土地改革

A.促进国共合作打倒北洋军阀 B.促使工农武装割据逐步形成

C.推动抗日战争局势发生转变 D.推动人民解放战争取得胜利

第II卷非选择题(共52分)

二、非选择题:本大题共有4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分,共计52分。

17.(14分)中国古代的民族关系随着不同时期而不断发展。阅读材料,回答问题。

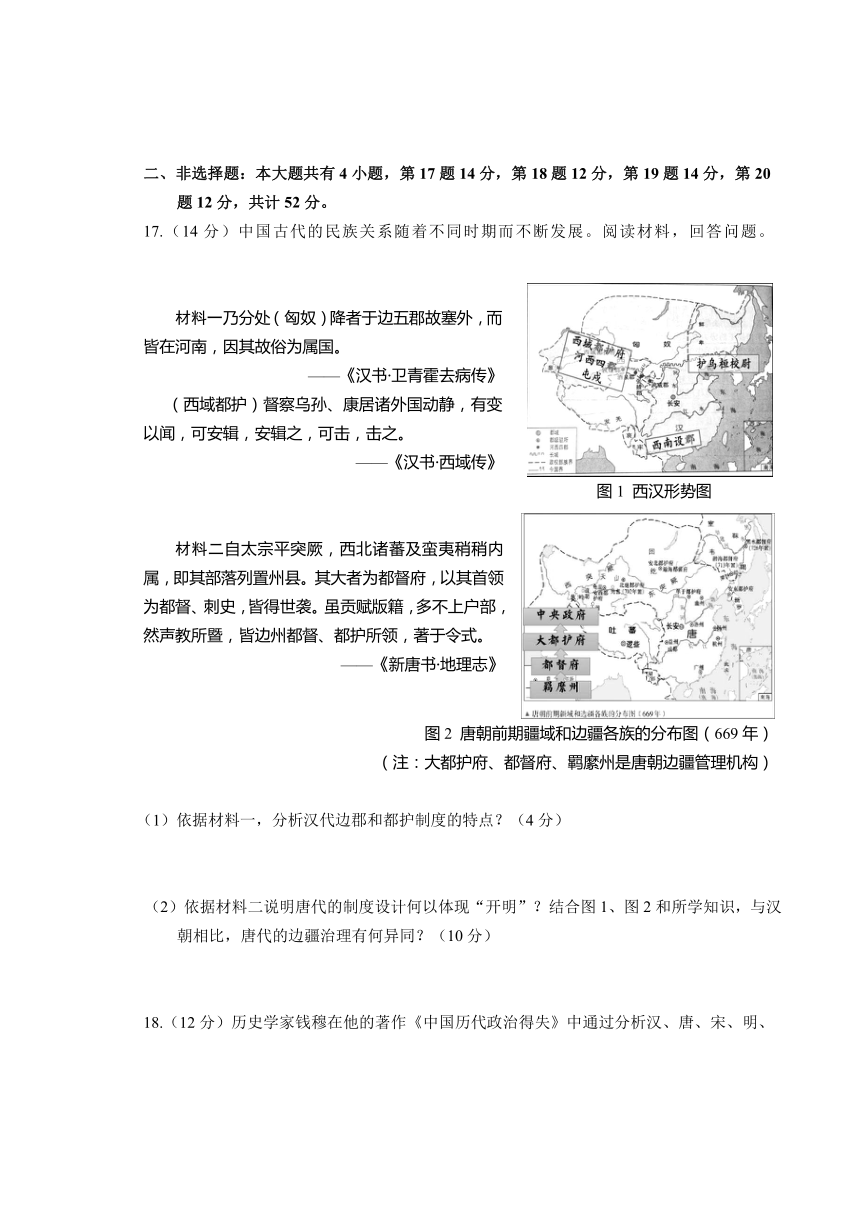

材料一乃分处(匈奴)降者于边五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗为属国。

——《汉书·卫青霍去病传》

(西域都护)督察乌孙、康居诸外国动静,有变以闻,可安辑,安辑之,可击,击之。

——《汉书·西域传》

图1 西汉形势图

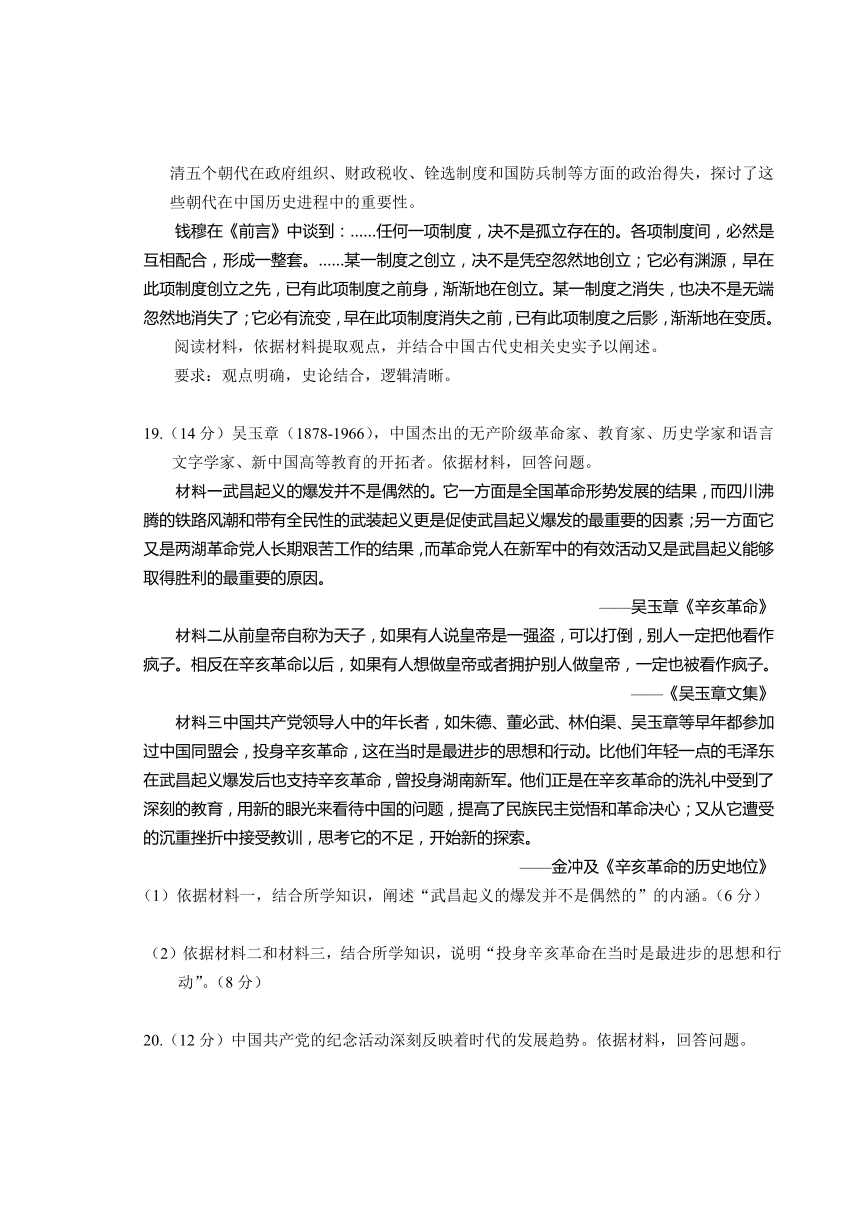

材料二自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式。

——《新唐书·地理志》

图2 唐朝前期疆域和边疆各族的分布图(669年)

(注:大都护府、都督府、羁縻州是唐朝边疆管理机构)

(1)依据材料一,分析汉代边郡和都护制度的特点?(4分)

(2)依据材料二说明唐代的制度设计何以体现“开明”?结合图1、图2和所学知识,与汉朝相比,唐代的边疆治理有何异同?(10分)

18.(12分)历史学家钱穆在他的著作《中国历代政治得失》中通过分析汉、唐、宋、明、清五个朝代在政府组织、财政税收、铨选制度和国防兵制等方面的政治得失,探讨了这些朝代在中国历史进程中的重要性。

钱穆在《前言》中谈到:……任何一项制度,决不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。……某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立;它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了;它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度之后影,渐渐地在变质。

阅读材料,依据材料提取观点,并结合中国古代史相关史实予以阐述。

要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。

19.(14分)吴玉章(1878-1966),中国杰出的无产阶级革命家、教育家、历史学家和语言文字学家、新中国高等教育的开拓者。依据材料,回答问题。

材料一武昌起义的爆发并不是偶然的。它一方面是全国革命形势发展的结果,而四川沸腾的铁路风潮和带有全民性的武装起义更是促使武昌起义爆发的最重要的因素;另一方面它又是两湖革命党人长期艰苦工作的结果,而革命党人在新军中的有效活动又是武昌起义能够取得胜利的最重要的原因。

——吴玉章《辛亥革命》

材料二从前皇帝自称为天子,如果有人说皇帝是一强盗,可以打倒,别人一定把他看作疯子。相反在辛亥革命以后,如果有人想做皇帝或者拥护别人做皇帝,一定也被看作疯子。

——《吴玉章文集》

材料三中国共产党领导人中的年长者,如朱德、董必武、林伯渠、吴玉章等早年都参加过中国同盟会,投身辛亥革命,这在当时是最进步的思想和行动。比他们年轻一点的毛泽东在武昌起义爆发后也支持辛亥革命,曾投身湖南新军。他们正是在辛亥革命的洗礼中受到了深刻的教育,用新的眼光来看待中国的问题,提高了民族民主觉悟和革命决心;又从它遭受的沉重挫折中接受教训,思考它的不足,开始新的探索。

——金冲及《辛亥革命的历史地位》

(1)依据材料一,结合所学知识,阐述“武昌起义的爆发并不是偶然的”的内涵。(6分)

(2)依据材料二和材料三,结合所学知识,说明“投身辛亥革命在当时是最进步的思想和行动”。(8分)

20.(12分)中国共产党的纪念活动深刻反映着时代的发展趋势。依据材料,回答问题。

——摘编自陈金龙《新民主主义革命时期中共纪念活动的历史演进》

依据表格内容,运用所学知识任选三个纪念日予以解读。

提示:可从纪念日纪念的大事件的内涵、影响,与所处年代的联系等进行思考。

广东省汕头市澄海区2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:B

简析:陶寺遗址墓葬中,大型墓主人随葬品丰富,而部分墓葬死者不仅无随葬品,还惨遭杀害、随意丢弃,这种墓葬规格和待遇的巨大差异,直接反映出当时已出现阶级分化。A选项,材料仅体现出阶级分化,未明确指出是奴隶主贵族;C选项,材料未提及社会生产分工情况;D选项,从墓葬信息无法得出国家机构逐渐出现的结论。

2.答案:C

简析:齐、赵、魏修筑黄河堤防后,河水带来的淤泥使土地肥沃,民众在此耕田、建房、形成聚落,促进了周边农业的发展,C选项正确。A选项,各国矛盾并非因修筑堤防产生,表述错误;B选项,材料未体现对黄河的有效治理;D选项,战国时期战争频繁,修筑堤防并未促使和平局面出现。

3.答案:D

简析:周秦之变是从春秋礼坏乐崩到秦始皇建立帝制的过程,由小共同体本位到大共同体本位的转变,实质是从宗法分封制向中央集权制的转变,D选项符合。A选项,重农抑商政策在商鞅变法时才明确提出,不能全面概括“周秦之变”;B选项,三纲五常形成于西汉董仲舒时期,不是周秦之变的核心;C选项,统一思想是在秦朝建立后逐步实施的,并非周秦之变的本质特征。

4.答案:C

简析:秦朝能够在全国大规模修建驰道,主要得益于统一国家的建立,有足够的人力、物力和财力来进行这项浩大工程,C选项正确。A选项,多民族交融与驰道修建无直接关联;B选项,农耕技术推广和驰道修建无关;D选项,政策措施层层下达是修建驰道的执行方式,不是主要原因。

5.答案:C

简析:汉初文帝、景帝减免田租、徭役和算赋,这一系列举措都是为了减轻百姓负担,恢复和发展经济,体现了汉初推行与民休息政策,C选项正确。A选项,“取消农民赋役负担”说法错误,只是减轻;B选项,汉初实行的是黄老之学,并非儒家民本思想;D选项,材料未体现重农抑商方略。

6.答案:B

简析:材料中“晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家”表明晋朝皇帝虽有尊贵地位,但实际权力被宰辅掌握,皇权式微,B选项正确。A选项,材料未提及高门夺位;C选项,南方发展在材料中未体现;D选项,“习俗改变”不是材料主旨。

7.答案:B

简析:《宋史》记载每年从江、淮、湖、浙等地漕运大量米粮及各种物产,说明南方成为重要的物资供应地,反映了宋朝时期经济重心南移,B选项正确。A选项,材料强调的是物资运输,而非南方交通发展;C选项,宋初集权加强与漕运物资无关;D选项,南方相对安定是经济重心南移的原因之一,不是材料体现的内容。

8.答案:D

简析:明朝政府“议只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出洋”,这表明明朝政府对对外贸易的范围和货物进行了限制,D选项正确。A选项,船只去处受到限制,并非放宽;B选项,材料未提及是否平息日本倭患;C选项,材料主要体现对对外贸易的限制,而非规范民间商业。

9.答案:D

简析:《天朝田亩制度》主张“凡分田照人口”,否定了封建地主土地所有制,触及封建制度的经济基础,最能体现其革命性,D选项正确。A选项,小生产者夺取国家政权的要求不能直接体现对封建制度的否定;B选项,《天朝田亩制度》未提出废除君主专制;C选项,试图回答农民革命去向问题不能突出其对封建制度的否定。

10.答案:A

简析:梁启超认为李鸿章“坐知有洋务,而不知有国务”,意思是洋务运动仅在封建制度的基础上对军事、工业等方面进行修补,没有从根本上改变封建制度,这是洋务运动失败的原因,A选项正确。B选项,材料未提及对西方礼仪规范的认知;C选项,引进西方科学思想不是洋务运动失败的主要原因;D选项,洋务运动在军事技术上有一定学习成果,并非学不透彻。

11.答案:B

简析:康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》,前者否定东汉以来的古文经,后者尊孔子为托古改制的改革家,目的是利用孔子权威宣传维新变法的合理性,B选项正确。A选项,这两本书只是为维新变法做思想准备,推动政治制度大变革的是戊戌变法运动;C选项,两本书主要在知识分子阶层传播,未改变人民大众的旧观念;D选项,“造就了解放思想的新局面”夸大了两本书的作用。

12.答案:B

简析:1904-1906年清政府颁布的这些经济法规,规范了工商业活动,为民族资产阶级的发展提供了法律保障,有利于壮大民族资产阶级力量,B选项正确。A选项,经济法规与社会习俗变迁无关;C选项,材料未体现对人民生活水平的影响;D选项,当时社会变革的主要动力是民族危机和社会矛盾,经济法规不是主要动力。

13.答案:A

简析:檄文中提到“土匪军阀,为虎作伥。帝国主义,以枭以张。本军兴师,救国救民”,反映出该时期的主要斗争对象是军阀和帝国主义,这符合国民革命时期的特征,A选项正确。B选项,土地革命时期主要反对国民党反动派;C选项,抗日战争时期主要抗击日本侵略者;D选项,解放战争时期主要推翻国民党统治。

14.答案:C

简析:1929年中共中央认为工人运动复兴是革命高潮的主要象征,在党的工作中重视在重工业中建立支部,这表明当时中共中央坚持以城市为中心的革命策略,C选项正确。A选项,材料强调的是革命策略,不是发展重工业的任务;B选项,推动工人运动是为了革命,并非复兴国民经济;D选项,与材料中“农民战争是一个‘主要的支流’”不符。

15.答案:D

简析:边区政府在施行婚姻法改革时,积极考量、吸纳地方风俗和司法实践经验,出现从婚姻“自由”到“自主”的法制理念变化,这体现了中国共产党坚持群众路线,关注人民需求,D选项正确。A选项,“反映了中国共产党在边区推行司法改革”表述过于笼统;B选项,材料未体现边区妇女文化水平提升;C选项,“家庭关系出现大变革”在材料中未体现。

16.答案:D

简析:土地改革使农民获得土地,为保卫土地而积极参军,为人民解放战争提供了大量兵员和后勤补给,推动了人民解放战争取得胜利,D选项正确。A选项,土地改革是在解放战争时期,与打倒北洋军阀无关;B选项,工农武装割据形成于土地革命战争时期,与材料内容不符;C选项,抗日战争时期实行的是减租减息政策,与材料土地改革无关。

17.

(1)

特点:汉代边郡对匈奴降者采取分处、保留其故俗的管理方式;都护负责督察西域诸国动静,根据情况进行安辑或打击。

(2)

“开明”体现:唐代在边疆少数民族部落设置州县,以其首领为都督、刺史且可世袭,贡赋版籍大多不上户部,这种因俗而治的方式体现了开明。

相同点:都重视对边疆地区的管理;都设立机构管辖,汉朝设西域都护,唐朝设大都护府、都督府等。

不同点:唐朝管理方式更灵活多样,因俗而治;唐朝管辖范围更广,边疆管理机构更多样化;唐朝与边疆地区经济文化交流更频繁。

18.示例:

观点:中国古代政治制度是相互配合且有渊源流变的。

阐述:以科举制为例,它并非凭空出现。隋朝创立科举制,是在魏晋南北朝九品中正制的基础上发展而来。九品中正制后期出现“上品无寒门,下品无势族”的局面,导致选官腐败、人才选拔范围狭窄。隋朝为改变这一状况,创立科举制,通过考试选拔人才,打破门第限制。唐朝继承并完善科举制,增加考试科目、扩大录取人数;宋朝实行糊名法、誊录法,进一步完善科举制,使其更加公平公正。到明清时期,科举制发展为八股取士,逐渐僵化,成为束缚人们思想的工具,最终在1905年被废除。科举制的发展历程体现了其创立有渊源,在不同朝代相互配合,且不断流变。再如,唐朝的三省六部制,是在汉朝内外朝制度的基础上发展而来。三省之间相互牵制和监督,提高了行政效率,同时加强了皇权。这表明中国古代政治制度相互关联,不断演变,以适应不同时期的政治需求。

19.

(1)

内涵:从全国形势看,四川保路运动引发的武装起义,使全国革命形势高涨,为武昌起义创造了有利条件。从湖北地区看,两湖革命党人长期在新军中活动,宣传革命思想,发展革命力量,使新军成为武昌起义的重要力量。所以武昌起义是全国革命形势发展和两湖革命党人长期工作的必然结果,并非偶然。

(2)

说明:辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立了中华民国,使民主共和观念深入人心。在辛亥革命前,封建君主专制统治根深蒂固,人们对皇帝敬畏有加;辛亥革命后,民主共和观念逐渐传播,复辟帝制的行为遭到人们唾弃。许多中国共产党领导人早年投身辛亥革命,在革命中提高了民族民主觉悟和革命决心,为后来探索新的革命道路奠定了基础。这表明辛亥革命在当时推动了中国社会的进步,是最进步的思想和行动。

20.示例:

1926年五卅周年纪念:五卅运动是全国各阶级民众反帝国主义的联合战线的开始,它展现了中国人民团结起来反抗帝国主义侵略的强大力量,是中国历史上空前的壮举。1926年处于国民大革命时期,五卅运动进一步激发了全国人民的反帝爱国热情,推动了国民大革命的发展,为北伐战争的兴起奠定了群众基础。

1936年八一南昌起义九周年纪念:八一南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开端。1936年,中国正处于抗日战争前夕,纪念八一南昌起义,强调红军九年来艰苦奋斗的成绩和所走的解放大道,有利于鼓舞全国人民的抗日斗志,增强对红军的信心,为即将到来的全民族抗战凝聚力量。

1948年五一劳动节纪念:1948年,解放战争进入战略反攻阶段,全国劳动人民团结起来为打倒蒋介石、建立新中国而共同奋斗成为时代主题。这一纪念日的提出,反映了当时中国共产党团结广大劳动人民,推翻国民党统治、建立新政权的决心,也为新中国的建立凝聚了民心,调动了广大劳动人民参与革命的积极性。

高一级历史科试题

本卷共100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的学校、姓名、班级、座号、考号分别填写在答题卡上。

2.选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题纸上各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不得使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁、完整,考试结束后,将答题卡交回。

第I卷选择题(共48分)

一、选择题:本部分共有16小题,每小题3分,共48分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.在山西襄汾陶寺遗址的一千多座墓葬中,大型墓不足百分之一,主人都是男性,随葬品多达二百余件,有精美的彩绘木器、陶器,还有不少礼器。而有些墓葬则惨不忍睹,非但没有任何随葬品,有的死者还是被刀砍死的,有的是被砍头后剥了皮的,杀死后就随意扔在坑里。关于陶寺遗址墓葬的描述反映了

A.奴隶主贵族权势滔天B.当时已出现阶级分化

C.社会生产出现分工D.国家机构逐渐出现

2.《汉书 沟洫志》记载,(战国时期)齐、赵、魏三国以黄河为界,齐国沿河修筑离河二十五里宽的堤防,“河水东抵齐堤,则西泛赵、魏”,于是,赵、魏也沿黄河修筑长堤,河水“时至而去,则填淤肥美,民耕田之。或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”。由此可知,齐、赵、魏修筑的黄河堤防

A.导致各国矛盾的产生 B.推动黄河的有效治理

C.带来周边农业的发展D.促使和平局面的出现

3.在五千年的中华文明史中,周秦之变往往被视为第一次大变局。这次大变局从春秋礼坏乐崩开始,到商鞅变法之际剧烈变化,并以秦始皇建立帝制中国为终点。周秦之变,是一场由小共同体本位到大共同体本位的转变,是将人们对家族的忠诚转移到作为国家代表的君主之上,以君主之大私为天下之大公。材料中“周秦之变”是指

A.从工商食官转向重农抑商 B.从礼乐制度转向三纲五常

C.从百家争鸣转向统一思想 D.从宗法分封制向中央集权制

4.(秦)为驰道于天下,东穷齐燕,南极吴楚,江湖之上,濒海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松,为驰道之丽至于此。出现上述现象的主要原因是

A.多民族不断交融 B.农耕技术继续推广 C.统一国家的建立 D.政策措施层层下达

5.文帝重视农业,十三年下诏全免田租。景帝元年复收田租之半,即三十税一成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,算赋也由每年百二十钱减为四一钱。这说明汉初

A.取消农民赋役负担 B.采取儒家民本思想

C.推行与民休息政策 D.贯彻重农抑商方略

6.“晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家,遂成习俗。”反映了当时

A.高门夺位 B.皇权式微 C.南方发展 D.习俗改变

7.“岁漕江、淮、湖、浙米数百万,及至东南之产,百物众宝,不可胜计。”《宋史》里面的记载体现了宋朝时期

A.南方交通的发展 B.经济重心南移 C.宋初集权的加强 D.南方相对安定

8.《疏通海禁疏》记载:“隆庆初年,前任抚臣涂泽民用鉴前辙,为因势利导之举,请开市舶,易私贩而为公贩。议只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出洋。”由此可知,明朝政府

A.放宽了船只去处 B.平息了日本倭患 C.规范了民间商业 D.限制了对外贸易

9.《天朝田亩制度》是探索新的国家前途的思想产物,它大胆否定封建制度,其革命性是坚决的。下列最能说明这个结论的是

A.它表达出小生产者夺取国家政权的要求 B.它提出废除君主专制

C.它试图回答农民革命将向何处去的问题 D.它主张凡分田照人口

10.梁启超曾经表达:“谓李鸿章真知洋务乎?何以他国以洋务兴,而吾国以洋务衰也?吾一言以断之,则李鸿章坐知有洋务,而不知有国务,以为洋人之所务者,仅于如彼云云也。”梁启超认为洋务运动失败是因为

A.仅在封建制度的基础上修补 B.对西方的礼仪规范无从知晓

C.没有去引进西方的科学思想 D.对西方的军事技术学不透彻

11.《新学伪经考》和《孔子改制考》是康有为1891年至1895年在广州万木草堂讲学期间完成的著作。《新学伪经考》认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”,湮没了孔子学说的“微言大义”。《孔子改制考》尊奉孔子为托古改制的改革家。这两本书

A.推动了政治制度的大变革 B.宣传了维新变法的合理性

C.改变了人民大众的旧观念 D.造就了解放思想的新局面

12.1904年,颁布了专门的商标注册法规《商标注册暂拟章程》、《商会简明章程》。1906年,颁布了公司破产法规《破产律》、《商船工会章程》。这些经济法规的制定在中国工商业立法史上是一大创举。这些经济法规的制定

A.推动了社会习俗的逐步变迁 B.有利于壮大民族资产阶级力量

C.促进了人民生活水平的提高 D.成为当时社会变革的重要动力

13.“嗟我将士,尔肃尔听。国民痛苦,火热水深。土匪军阀,为虎作伥。帝国主义,以枭以张。本军兴师,救国救民。……保我平等,还我自由。”该檄文发表的时期是

A.国民革命时期 B.土地革命时期 C.抗日战争时期 D.解放战争时期

14.当时(1929年)的中共中央认为,在革命新高潮中,农民战争是一个“主要的支流”,“最主要的革命高潮之象征,还是工人运动的复兴”。因此,在党的工作中,“应当坚决相信,在任何一个重工业中,就是建立数人的支部,也比我们在农村中发展百余同志,割据一个乡村还要宝贵”。由此可推,当时中共中央

A.秉持发展重工业是当前任务 B.推动工人运动复兴国民经济

C.坚持以城市为中心的革命策略 D.认为发动农民战争至关重要

15.1939年《陕甘宁边区婚姻条例》颁布后,边区法院做出了系列司法修改和调整。边区政府在施行婚姻法改革的过程中积极考量、吸纳了地方风俗和司法实践经验,出现了从婚姻“自由”到“自主”的核心法制理念的变化。这一变化

A.反映了中国共产党在边区推行司法改革 B.说明了边区妇女文化水平的提升

C.表明了陕甘宁地区家庭关系出现大变革 D.体现了中国共产党坚持群众路线

16.通过分地,鼓励了农民为保卫自己的土地而参军的积极性,这是中国共产党在战争中可以得到源源不断的兵员补充和可靠的后勤补给的重要原因。据统计,内战期间山东根据地共有96万人参军,此外还有民兵71万人,自卫队210万人,前后动员民工担任运输等任务者超过1000万人。由此可知,土地改革

A.促进国共合作打倒北洋军阀 B.促使工农武装割据逐步形成

C.推动抗日战争局势发生转变 D.推动人民解放战争取得胜利

第II卷非选择题(共52分)

二、非选择题:本大题共有4小题,第17题14分,第18题12分,第19题14分,第20题12分,共计52分。

17.(14分)中国古代的民族关系随着不同时期而不断发展。阅读材料,回答问题。

材料一乃分处(匈奴)降者于边五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗为属国。

——《汉书·卫青霍去病传》

(西域都护)督察乌孙、康居诸外国动静,有变以闻,可安辑,安辑之,可击,击之。

——《汉书·西域传》

图1 西汉形势图

材料二自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式。

——《新唐书·地理志》

图2 唐朝前期疆域和边疆各族的分布图(669年)

(注:大都护府、都督府、羁縻州是唐朝边疆管理机构)

(1)依据材料一,分析汉代边郡和都护制度的特点?(4分)

(2)依据材料二说明唐代的制度设计何以体现“开明”?结合图1、图2和所学知识,与汉朝相比,唐代的边疆治理有何异同?(10分)

18.(12分)历史学家钱穆在他的著作《中国历代政治得失》中通过分析汉、唐、宋、明、清五个朝代在政府组织、财政税收、铨选制度和国防兵制等方面的政治得失,探讨了这些朝代在中国历史进程中的重要性。

钱穆在《前言》中谈到:……任何一项制度,决不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。……某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立;它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了;它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度之后影,渐渐地在变质。

阅读材料,依据材料提取观点,并结合中国古代史相关史实予以阐述。

要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。

19.(14分)吴玉章(1878-1966),中国杰出的无产阶级革命家、教育家、历史学家和语言文字学家、新中国高等教育的开拓者。依据材料,回答问题。

材料一武昌起义的爆发并不是偶然的。它一方面是全国革命形势发展的结果,而四川沸腾的铁路风潮和带有全民性的武装起义更是促使武昌起义爆发的最重要的因素;另一方面它又是两湖革命党人长期艰苦工作的结果,而革命党人在新军中的有效活动又是武昌起义能够取得胜利的最重要的原因。

——吴玉章《辛亥革命》

材料二从前皇帝自称为天子,如果有人说皇帝是一强盗,可以打倒,别人一定把他看作疯子。相反在辛亥革命以后,如果有人想做皇帝或者拥护别人做皇帝,一定也被看作疯子。

——《吴玉章文集》

材料三中国共产党领导人中的年长者,如朱德、董必武、林伯渠、吴玉章等早年都参加过中国同盟会,投身辛亥革命,这在当时是最进步的思想和行动。比他们年轻一点的毛泽东在武昌起义爆发后也支持辛亥革命,曾投身湖南新军。他们正是在辛亥革命的洗礼中受到了深刻的教育,用新的眼光来看待中国的问题,提高了民族民主觉悟和革命决心;又从它遭受的沉重挫折中接受教训,思考它的不足,开始新的探索。

——金冲及《辛亥革命的历史地位》

(1)依据材料一,结合所学知识,阐述“武昌起义的爆发并不是偶然的”的内涵。(6分)

(2)依据材料二和材料三,结合所学知识,说明“投身辛亥革命在当时是最进步的思想和行动”。(8分)

20.(12分)中国共产党的纪念活动深刻反映着时代的发展趋势。依据材料,回答问题。

——摘编自陈金龙《新民主主义革命时期中共纪念活动的历史演进》

依据表格内容,运用所学知识任选三个纪念日予以解读。

提示:可从纪念日纪念的大事件的内涵、影响,与所处年代的联系等进行思考。

广东省汕头市澄海区2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:B

简析:陶寺遗址墓葬中,大型墓主人随葬品丰富,而部分墓葬死者不仅无随葬品,还惨遭杀害、随意丢弃,这种墓葬规格和待遇的巨大差异,直接反映出当时已出现阶级分化。A选项,材料仅体现出阶级分化,未明确指出是奴隶主贵族;C选项,材料未提及社会生产分工情况;D选项,从墓葬信息无法得出国家机构逐渐出现的结论。

2.答案:C

简析:齐、赵、魏修筑黄河堤防后,河水带来的淤泥使土地肥沃,民众在此耕田、建房、形成聚落,促进了周边农业的发展,C选项正确。A选项,各国矛盾并非因修筑堤防产生,表述错误;B选项,材料未体现对黄河的有效治理;D选项,战国时期战争频繁,修筑堤防并未促使和平局面出现。

3.答案:D

简析:周秦之变是从春秋礼坏乐崩到秦始皇建立帝制的过程,由小共同体本位到大共同体本位的转变,实质是从宗法分封制向中央集权制的转变,D选项符合。A选项,重农抑商政策在商鞅变法时才明确提出,不能全面概括“周秦之变”;B选项,三纲五常形成于西汉董仲舒时期,不是周秦之变的核心;C选项,统一思想是在秦朝建立后逐步实施的,并非周秦之变的本质特征。

4.答案:C

简析:秦朝能够在全国大规模修建驰道,主要得益于统一国家的建立,有足够的人力、物力和财力来进行这项浩大工程,C选项正确。A选项,多民族交融与驰道修建无直接关联;B选项,农耕技术推广和驰道修建无关;D选项,政策措施层层下达是修建驰道的执行方式,不是主要原因。

5.答案:C

简析:汉初文帝、景帝减免田租、徭役和算赋,这一系列举措都是为了减轻百姓负担,恢复和发展经济,体现了汉初推行与民休息政策,C选项正确。A选项,“取消农民赋役负担”说法错误,只是减轻;B选项,汉初实行的是黄老之学,并非儒家民本思想;D选项,材料未体现重农抑商方略。

6.答案:B

简析:材料中“晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家”表明晋朝皇帝虽有尊贵地位,但实际权力被宰辅掌握,皇权式微,B选项正确。A选项,材料未提及高门夺位;C选项,南方发展在材料中未体现;D选项,“习俗改变”不是材料主旨。

7.答案:B

简析:《宋史》记载每年从江、淮、湖、浙等地漕运大量米粮及各种物产,说明南方成为重要的物资供应地,反映了宋朝时期经济重心南移,B选项正确。A选项,材料强调的是物资运输,而非南方交通发展;C选项,宋初集权加强与漕运物资无关;D选项,南方相对安定是经济重心南移的原因之一,不是材料体现的内容。

8.答案:D

简析:明朝政府“议只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出洋”,这表明明朝政府对对外贸易的范围和货物进行了限制,D选项正确。A选项,船只去处受到限制,并非放宽;B选项,材料未提及是否平息日本倭患;C选项,材料主要体现对对外贸易的限制,而非规范民间商业。

9.答案:D

简析:《天朝田亩制度》主张“凡分田照人口”,否定了封建地主土地所有制,触及封建制度的经济基础,最能体现其革命性,D选项正确。A选项,小生产者夺取国家政权的要求不能直接体现对封建制度的否定;B选项,《天朝田亩制度》未提出废除君主专制;C选项,试图回答农民革命去向问题不能突出其对封建制度的否定。

10.答案:A

简析:梁启超认为李鸿章“坐知有洋务,而不知有国务”,意思是洋务运动仅在封建制度的基础上对军事、工业等方面进行修补,没有从根本上改变封建制度,这是洋务运动失败的原因,A选项正确。B选项,材料未提及对西方礼仪规范的认知;C选项,引进西方科学思想不是洋务运动失败的主要原因;D选项,洋务运动在军事技术上有一定学习成果,并非学不透彻。

11.答案:B

简析:康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》,前者否定东汉以来的古文经,后者尊孔子为托古改制的改革家,目的是利用孔子权威宣传维新变法的合理性,B选项正确。A选项,这两本书只是为维新变法做思想准备,推动政治制度大变革的是戊戌变法运动;C选项,两本书主要在知识分子阶层传播,未改变人民大众的旧观念;D选项,“造就了解放思想的新局面”夸大了两本书的作用。

12.答案:B

简析:1904-1906年清政府颁布的这些经济法规,规范了工商业活动,为民族资产阶级的发展提供了法律保障,有利于壮大民族资产阶级力量,B选项正确。A选项,经济法规与社会习俗变迁无关;C选项,材料未体现对人民生活水平的影响;D选项,当时社会变革的主要动力是民族危机和社会矛盾,经济法规不是主要动力。

13.答案:A

简析:檄文中提到“土匪军阀,为虎作伥。帝国主义,以枭以张。本军兴师,救国救民”,反映出该时期的主要斗争对象是军阀和帝国主义,这符合国民革命时期的特征,A选项正确。B选项,土地革命时期主要反对国民党反动派;C选项,抗日战争时期主要抗击日本侵略者;D选项,解放战争时期主要推翻国民党统治。

14.答案:C

简析:1929年中共中央认为工人运动复兴是革命高潮的主要象征,在党的工作中重视在重工业中建立支部,这表明当时中共中央坚持以城市为中心的革命策略,C选项正确。A选项,材料强调的是革命策略,不是发展重工业的任务;B选项,推动工人运动是为了革命,并非复兴国民经济;D选项,与材料中“农民战争是一个‘主要的支流’”不符。

15.答案:D

简析:边区政府在施行婚姻法改革时,积极考量、吸纳地方风俗和司法实践经验,出现从婚姻“自由”到“自主”的法制理念变化,这体现了中国共产党坚持群众路线,关注人民需求,D选项正确。A选项,“反映了中国共产党在边区推行司法改革”表述过于笼统;B选项,材料未体现边区妇女文化水平提升;C选项,“家庭关系出现大变革”在材料中未体现。

16.答案:D

简析:土地改革使农民获得土地,为保卫土地而积极参军,为人民解放战争提供了大量兵员和后勤补给,推动了人民解放战争取得胜利,D选项正确。A选项,土地改革是在解放战争时期,与打倒北洋军阀无关;B选项,工农武装割据形成于土地革命战争时期,与材料内容不符;C选项,抗日战争时期实行的是减租减息政策,与材料土地改革无关。

17.

(1)

特点:汉代边郡对匈奴降者采取分处、保留其故俗的管理方式;都护负责督察西域诸国动静,根据情况进行安辑或打击。

(2)

“开明”体现:唐代在边疆少数民族部落设置州县,以其首领为都督、刺史且可世袭,贡赋版籍大多不上户部,这种因俗而治的方式体现了开明。

相同点:都重视对边疆地区的管理;都设立机构管辖,汉朝设西域都护,唐朝设大都护府、都督府等。

不同点:唐朝管理方式更灵活多样,因俗而治;唐朝管辖范围更广,边疆管理机构更多样化;唐朝与边疆地区经济文化交流更频繁。

18.示例:

观点:中国古代政治制度是相互配合且有渊源流变的。

阐述:以科举制为例,它并非凭空出现。隋朝创立科举制,是在魏晋南北朝九品中正制的基础上发展而来。九品中正制后期出现“上品无寒门,下品无势族”的局面,导致选官腐败、人才选拔范围狭窄。隋朝为改变这一状况,创立科举制,通过考试选拔人才,打破门第限制。唐朝继承并完善科举制,增加考试科目、扩大录取人数;宋朝实行糊名法、誊录法,进一步完善科举制,使其更加公平公正。到明清时期,科举制发展为八股取士,逐渐僵化,成为束缚人们思想的工具,最终在1905年被废除。科举制的发展历程体现了其创立有渊源,在不同朝代相互配合,且不断流变。再如,唐朝的三省六部制,是在汉朝内外朝制度的基础上发展而来。三省之间相互牵制和监督,提高了行政效率,同时加强了皇权。这表明中国古代政治制度相互关联,不断演变,以适应不同时期的政治需求。

19.

(1)

内涵:从全国形势看,四川保路运动引发的武装起义,使全国革命形势高涨,为武昌起义创造了有利条件。从湖北地区看,两湖革命党人长期在新军中活动,宣传革命思想,发展革命力量,使新军成为武昌起义的重要力量。所以武昌起义是全国革命形势发展和两湖革命党人长期工作的必然结果,并非偶然。

(2)

说明:辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立了中华民国,使民主共和观念深入人心。在辛亥革命前,封建君主专制统治根深蒂固,人们对皇帝敬畏有加;辛亥革命后,民主共和观念逐渐传播,复辟帝制的行为遭到人们唾弃。许多中国共产党领导人早年投身辛亥革命,在革命中提高了民族民主觉悟和革命决心,为后来探索新的革命道路奠定了基础。这表明辛亥革命在当时推动了中国社会的进步,是最进步的思想和行动。

20.示例:

1926年五卅周年纪念:五卅运动是全国各阶级民众反帝国主义的联合战线的开始,它展现了中国人民团结起来反抗帝国主义侵略的强大力量,是中国历史上空前的壮举。1926年处于国民大革命时期,五卅运动进一步激发了全国人民的反帝爱国热情,推动了国民大革命的发展,为北伐战争的兴起奠定了群众基础。

1936年八一南昌起义九周年纪念:八一南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开端。1936年,中国正处于抗日战争前夕,纪念八一南昌起义,强调红军九年来艰苦奋斗的成绩和所走的解放大道,有利于鼓舞全国人民的抗日斗志,增强对红军的信心,为即将到来的全民族抗战凝聚力量。

1948年五一劳动节纪念:1948年,解放战争进入战略反攻阶段,全国劳动人民团结起来为打倒蒋介石、建立新中国而共同奋斗成为时代主题。这一纪念日的提出,反映了当时中国共产党团结广大劳动人民,推翻国民党统治、建立新政权的决心,也为新中国的建立凝聚了民心,调动了广大劳动人民参与革命的积极性。

同课章节目录