江西省南昌市第二中学2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省南昌市第二中学2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 123.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 18:52:38 | ||

图片预览

文档简介

南昌二中2024-2025学年度上学期高一历史期末试卷

一、单选题

1. 距今约5000年左右的良渚文化遗址,在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分。古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处。良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琮、玉钺在内的玉礼器系统。据此可知,当时可能()

A. 具备国家的初始形态 B. 氏族制度不复存在

C. 形成规范的礼乐制度 D. 青铜铸造技术成熟

2. 《中国行政制度史》提到:(西周)整个国家政权就是由“大宗”“小宗”的宗法血缘关系组织起来的……家族的血缘关系与国家的组织关系有机地揉合在一起。例如:周天子是天下的大宗,又是一国之君……总之,宗法系统上的等级与政权组织中的等级是统一的……这就形了“亲”与“贵”合一,“家”与“国”一体的政治体制。材料集中反映了

A. 以血缘关系为纽带的早期政治制度特点

B. 维护尊卑关系,等级观念严重

C. 强化宗族认同,凸显贵族地位

D. 凝聚宗族力量,维护宗法制度

3. 《春秋左传注》中记载:“楚人献鼋(大甲鱼)于郑灵公。公子宋(字子公)与子家将见……及食大夫鼋,召子公而弗与也。子公怒,染指于鼎,尝之而出。公怒,欲杀子公……夏,(子公)弑灵公。”该事件折射出()

A. 春秋时期礼崩乐坏 B. 诸侯纷争十分激烈

C. 宗法制度走向崩溃 D. 士大夫地位的提高

4. 《秦律》中对于谷物种子的保管和播种有细致的法律规定。因管理不善而造成种子损失的,主管官轻者则被斥责,重者则被处以刑罚;对于“不田作”的奴隶,要送交官府惩办,自由民如果不田作,也要被降为奴隶。据材料可知,秦朝政府()

A. 以农为本,充实国力 B. 注重时令,与民休息

C. 严刑峻法,唯法独尊 D. 大兴土木,空耗人力

5. 汉初,“盐与五谷同贾(价),器和利而中用”;至武帝时,“盐铁贾贵,百姓不便”;汉昭帝时,贤良文学在盐铁会议中议论:“今县官作铁器,多苦恶,用费不省”。这反映出汉代()

A. 官营经济冲击了中央集权体制

B. 垄断经营破坏了原有社会秩序

C. 私营手工业发展缺乏良好环境

D. 盐铁官营政策需要进行调整

6. 北魏建国后,鲜卑贵族和汉族共同执掌政权。中原大地胡汉杂居的区域不断扩展,仅当时的都城平城地区,在建国短短50年内就有100多万汉人迁入。胡风汉俗,相互杂糅,成为北魏王朝普遍存在的现象。这说明()

A. 北朝民族交融趋势加强 B. 北方少数民族的大量内迁

C. 北魏注意强化内部的凝聚力 D. 鲜卑族拓跋部统一了北方

7. 从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来的影响有()

A. 北方自然环境遭到破坏 B. 江南地区得到开发

C. 南方政权更加统一稳定 D. 促进北方经济恢复

8. 下表是唐朝时期曾担任出使吐蕃使臣的部分人员墓志。这反映出()

墓主 内容

李思谅 又善将顺,奉使绝域。皇华拥节,衔命吐蕃。但葱岭辽夐,悬度遐阻。 盐海际天,苍山蔽日。

贾令琬 解褐金城公主府典籖。将命异域,匪躬之故,临事专对,行人奉辞。

裴伷先 于是公为举首,召见前殿……将命西聘,公单车深入,结二国之信,一言慷慨,罢十万之兵。

A. 唐蕃之间经贸往来频繁 B. 南北文化交流较为密切

C. 政府注重稳定民族关系 D. 唐朝册封政策效果显著

9. 唐朝安史之乱后,户籍制度及以它为基础的国家土地分配制度遭到破坏,政府为保持土地使用权和土地分配控制权的努力被证明是无效的,土地拥有者的土地所有权和自由处理权实际上得到承认。这一变化()。

A. 促使唐朝调整了赋税制度

B. 是唐朝由盛转衰的转折

C. 导致藩镇割据的发展壮大

D. 确立了封建土地所有制

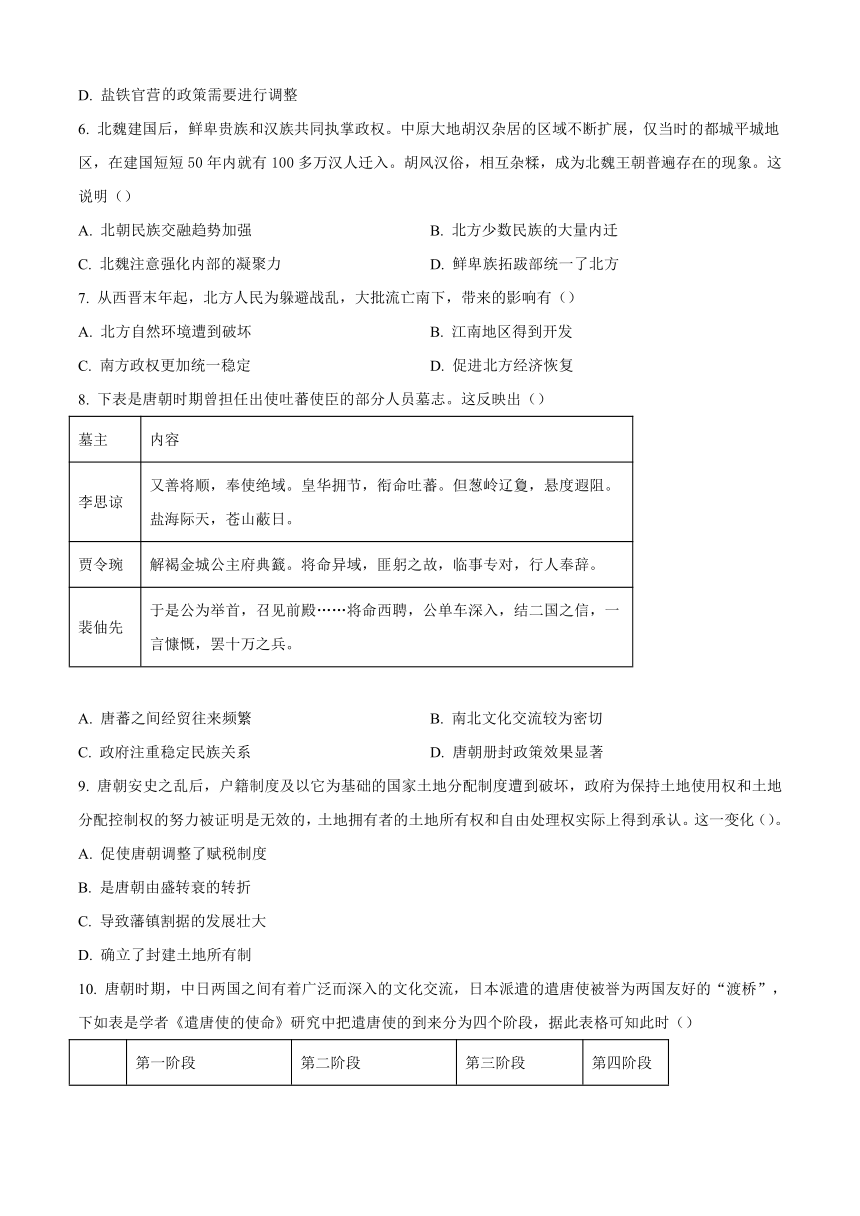

10. 唐朝时期,中日两国之间有着广泛而深入的文化交流,日本派遣的遣唐使被誉为两国友好的“渡桥”,下如表是学者《遣唐使的使命》研究中把遣唐使的到来分为四个阶段,据此表格可知此时()

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

时间及次数 630—659/四次 665—669/两次 702—752/四次 777—838/三次

使命 一是正值日本大化改新,急需学习隋唐先进文化二是围绕朝鲜半岛问题,国际关系紧张,企图刺探军情,与唐协调半岛政策 随着高句丽,百济的灭亡,日本势力逐出朝鲜半岛,日本面临被孤立的局面,希望尽快修复与唐的关系,保持在东亚的地位 日本天皇制已确立,中国进入盛世,吸收先进文化为首要 迎回滞留在唐的日本使者,留学生和学问僧

A. 中日是藩属国关系 B. 政局影响文化交流

C. 中国对日本影响深远 D. 东亚文化圈已形成

11. 宋真宗时期,经济发展较快,国库充盈,但具体数字只有三司使知道,真宗多次打探虚实,宰相李沆始终不肯让三司使提供具体数字,还经常把各地的水旱灾情和“盗贼”报告真宗,以便天子了解民间疾苦。据此可知下面说法正确的是()

①相权分散 ②李沆的官职是中书门下

③相权出现一体化趋势 ④皇权受到一定限制

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

12. 宋人评论道:“澶渊之盟未为失策。而所可痛者,当国大臣论和之后,武备皆废。以边臣用心者谓之引惹生事,以搢(缙)绅虑患者谓之迂阔背时。大率忌人谈兵,幸时无事,谓敌不敢背约,谓边不必预防,谓世常安,谓兵永息,恬然自处,都不为忧。”该评论旨在

A. 赞扬宋辽和议英明

B. 担忧朝廷武备松弛

C. 批判缙绅迂阔背时

D. 指责边臣引惹生事

13. 据《元史》统计,1260—1263年的中书执政官共16人,其中汉人7人,蒙古人5人,回回人、畏兀儿人、契丹人和女真人各1人。这反映出当时()

A. 民族矛盾消弭 B. 国家统一局面稳固 C. 汉化进程加快 D. 封建统治基础扩大

14. 锡兰山(今称斯里兰卡)是北印度洋航线上的交通要地,海盗出没频繁。郑和舰队在锡兰山沿海进行了大规模的肃清海盗作战,“自是海外诸蕃,益服天子威德,贡使载道”。郑和的上述行动()

A. 利于朝贡贸易的开展 B. 表明闭关自守政策松弛

C. 抵制了西方殖民侵略 D. 体现近代主权意识增强

15. 明朝嘉靖年间创设了边俸制度,通过缩短官员任职期满的考核年限等手段,鼓励内地官员赴任北方、西南边远地区。清王朝由督抚拣选“深谙边情、老于边事”的能才贤吏组成边疆地区的职官队伍,实现了“量地选才、因缺授官”。这一变化体现了()

A. 边疆治理不断深化 B. 灵活与规范相结合

C. 选官制度发展完善 D. 地方自治程度加深

16. 明朝中叶以后,江南三角洲地区无法实现粮食的自给自足,不得不从外部输入稻米。与此同时,位于长江中游流域的湖广地区飞快地开垦了耕地,并将生产的粮食输往江南。这一现象出现的主要原因是()

A. 高产粮食作物的推广种植

B. 农业多种经营日益兴盛

C. 长途及大额贸易得到发展

D. 地理、气候环境的变化

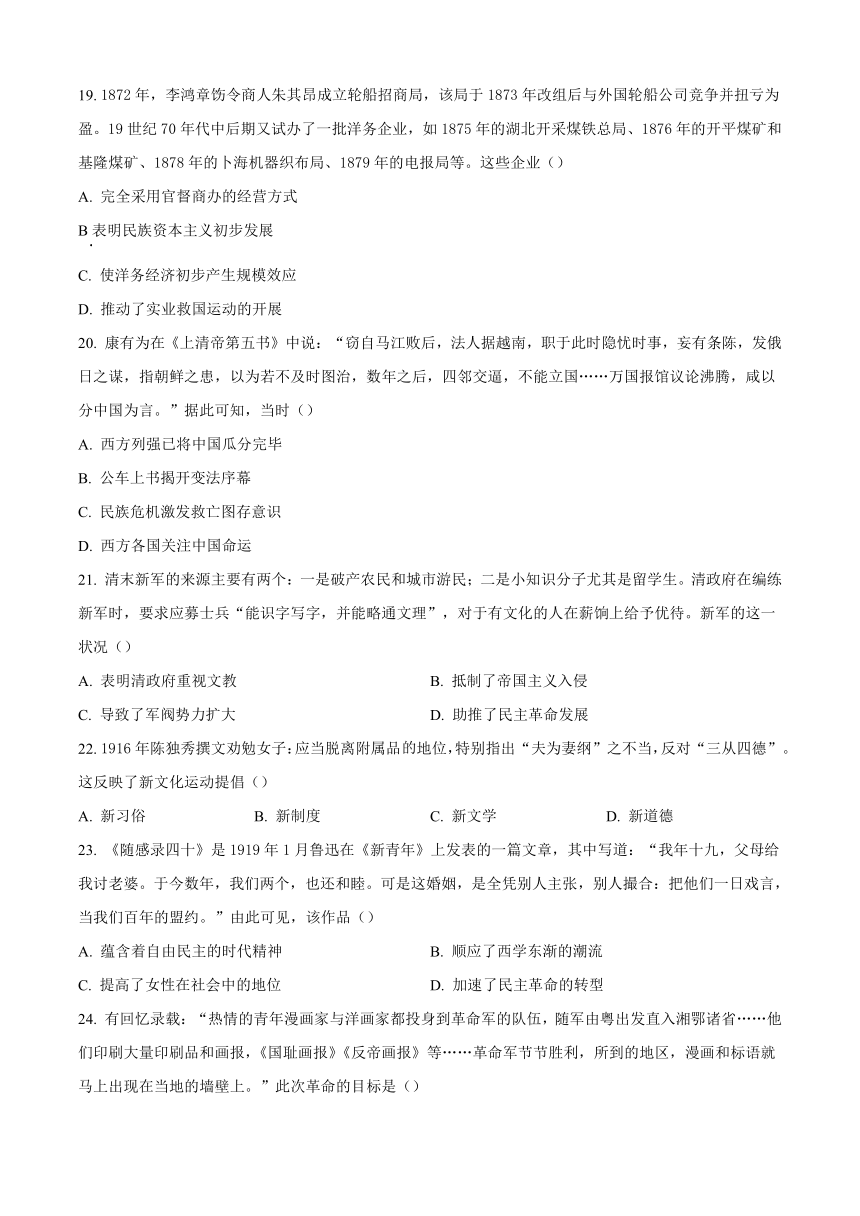

17. 如图数据来源于严中平《中国近代经济史》,其中1843~1852年英国制造品输华值的这一变化年平均数()

A. 根源于中国通商口岸开放过少 B. 导致西方商品倾销重心转移

C. 体现了中国商品强大的竞争力 D. 成为列强进一步侵华的借口

18. 太平天国运动之前,军权由皇帝独揽,中央征调军队督抚不敢怠慢;随着太平天国运动的兴起和发展,曾国藩的湘军和李鸿章的淮军几乎成了半地方化、半私人化的军队,甚至出现“兵部除绿营之外,各省勇数且不能知”的现象。这表明太平天国运动()

A. 引起清政府中央权力下移 B. 导致了军阀割据局面出现

C. 推动了民族资本主义发展 D. 沉重打击了西方侵略势力

19. 1872年,李鸿章饬令商人朱其昂成立轮船招商局,该局于1873年改组后与外国轮船公司竞争并扭亏为盈。19世纪70年代中后期又试办了一批洋务企业,如1875年的湖北开采煤铁总局、1876年的开平煤矿和基隆煤矿、1878年的卜海机器织布局、1879年的电报局等。这些企业()

A. 完全采用官督商办的经营方式

B表明民族资本主义初步发展

C. 使洋务经济初步产生规模效应

D. 推动了实业救国运动的开展

20. 康有为在《上清帝第五书》中说:“窃自马江败后,法人据越南,职于此时隐忧时事,妄有条陈,发俄日之谋,指朝鲜之患,以为若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国……万国报馆议论沸腾,咸以分中国为言。”据此可知,当时()

A. 西方列强已将中国瓜分完毕

B. 公车上书揭开变法序幕

C. 民族危机激发救亡图存意识

D. 西方各国关注中国命运

21. 清末新军的来源主要有两个:一是破产农民和城市游民;二是小知识分子尤其是留学生。清政府在编练新军时,要求应募士兵“能识字写字,并能略通文理”,对于有文化的人在薪饷上给予优待。新军的这一状况()

A. 表明清政府重视文教 B. 抵制了帝国主义入侵

C. 导致了军阀势力扩大 D. 助推了民主革命发展

22. 1916年陈独秀撰文劝勉女子:应当脱离附属品地位,特别指出“夫为妻纲”之不当,反对“三从四德”。这反映了新文化运动提倡()

A. 新习俗 B. 新制度 C. 新文学 D. 新道德

23. 《随感录四十》是1919年1月鲁迅在《新青年》上发表的一篇文章,其中写道:“我年十九,父母给我讨老婆。于今数年,我们两个,也还和睦。可是这婚姻,是全凭别人主张,别人撮合:把他们一日戏言,当我们百年的盟约。”由此可见,该作品()

A. 蕴含着自由民主的时代精神 B. 顺应了西学东渐的潮流

C. 提高了女性在社会中的地位 D. 加速了民主革命的转型

24. 有回忆录载:“热情的青年漫画家与洋画家都投身到革命军的队伍,随军由粤出发直入湘鄂诸省……他们印刷大量印刷品和画报,《国耻画报》《反帝画报》等……革命军节节胜利,所到的地区,漫画和标语就马上出现在当地的墙壁上。”此次革命的目标是()

A. “驱除鞑虏,恢复中华” B. “打倒列强,除军阀”

C. “扶清灭洋” D. “推翻蒋家王朝的统治”

25. 红色漫画是将艺术性和革命性融合,兼具审美和教育宣传功能的一种艺术形式。如图为红色漫画《先耕红军公田》,该漫画()

A. 再现了苏区农民农耕繁忙的场景

B. 体现了苏区政治宣传的巨大成功

C. 是苏区人民支持革命的真实写照

D. 激发了苏区各界参与建设热情

26. 据成都市中国共产党党史研究室有关资料记载:1928年冬天,车耀先根据党组织的指示,在祠堂街牌坊巷口开了一家“新的面店”,专门经营“炖鸡面”,该面价廉物美,营养丰富,深受顾客欢迎;1929年,车耀先将面店迁至山桥南街更名“努力餐”;1930年夏天,他又将“努力餐”迁移回祠堂街,作为地下党的秘密联络点。这表明()

A. 中国的革命局势不断恶化 B. 中共革命路线已经调整

C. 成都地区的革命形势较好 D. 国民革命运动处于高潮

27. 1935年12月9日,北平多所院校学生集会请愿。由于国民党代表拒绝接见,学生遂把请愿改为示威。游行队伍高呼“反对华北自治”“收复东北失地”“立刻停止内战”。接着,全国多个大中城市先后爆发学生罢课,工人罢工和游行示威,风暴席卷全国。这一运动反映出()

A. 全面抗战局面已经形成

B. 日寇已经侵占了平津地区

C. 抗日救亡运动掀起高潮

D. 国民党实行消极抗战政策

28. 抗战时期,西南地区的某工业城市有大量工厂内迁而来,这些工厂带来了先进的工业技术与管理经验。然而,当地在吸收这些技术与经验的过程中却进展缓慢,不同工厂之间还时常因资源分配和市场份额产生摩擦,甚至出现技术工人被互相挖角而导致生产秩序紊乱的情况。这主要是因为()

A. 地域文化差异阻碍融合

B. 缺乏统一有效的协调机制

C. 后方工业基础过于薄弱

D. 战争环境导致人心浮躁

29. 20世纪30年代后期至40年代中期,淮北抗日根据地运用“无声文字”和“有声的表演”等方式控诉日本帝国主义的侵略罪行。“无声的文字”,就是以文学形式揭批日本帝国主义的侵略罪行。“有声的表演”,就是通过表演剧目,向基层民众揭露日本帝国主义的累累罪行。这些做法旨在()

A. 巩固全民族抗战的局面 B. 提高抗日军民文化修养

C. 突出敌后战场的重要性 D. 创新民族文化宣传形式

30. 解放战争后期,党中央就没收官僚资本工作提出,“原职、原薪、原制度”不变,先(由军管会)完整地接收下来,监督生产,然后逐步进行民主改革和生产改革;随着各大城市陆续解放,党和政府又着重强调,只有机器照常运转,人员照常工作,生产正常进行,才算真正完成任务。这些方针的实施

A. 奠定了国防工业基础 B. 切断了国民党的财源

C. 巩固了无产阶级专政 D. 推动了城市顺利接管

二、综合题

31. 明清中国社会经济继续发展,带来了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱绵纱入市,易木棉花以归,机杼轧轧,有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。湖州府双林镇的丝织业,广东佛山镇的铁器业等,也远近驰名。随着工商业市镇的勃兴,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二隆庆元年(1567)部分开放海禁后,海外贸易蓬勃发展。中国精美的丝绸和瓷器等产品,在世界市场上有着极好的销路,白银便源源不断地往中国内流。到万历年间,白银的使用已相当普遍,手中握有大量白银的徽商几乎遍布全国各地,进行大宗的商品长途贩卖。明朝后期,许多富商带着大量资本经营起矿冶业等产业。在这种历史潮流推动下,徽州的士人十之七八“以儒而贾”,甚至“左儒而右贾”,习以为常。

——摘编自晁中辰《明后期白银的大量内流及其影响》

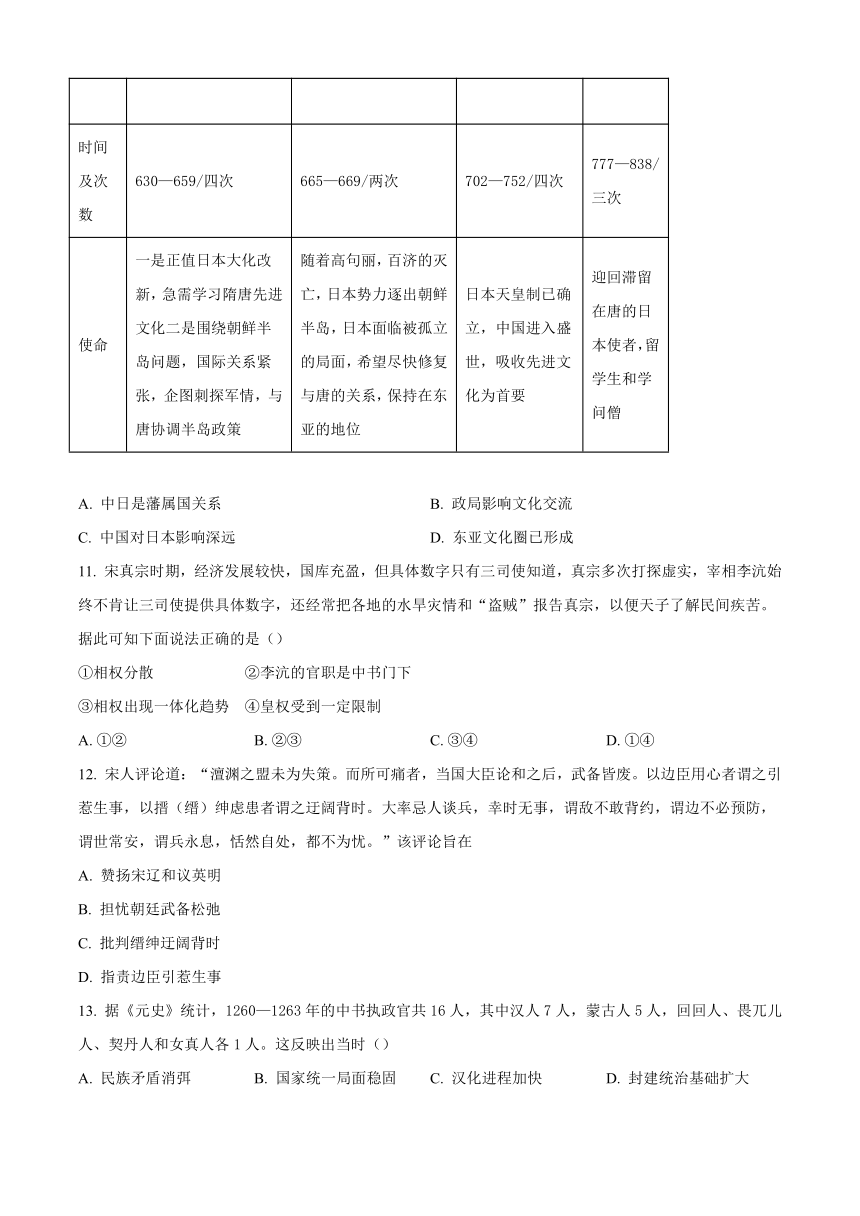

材料三中国、西欧社会经济发展部分数据比较表

时间 占世界GDP份额% 人均GDP(单位:元)

中国 西欧 中国 西欧

1500年 25 17.9 600 774

1600年 29.2 19.9 600 894

1820年 32.9 23.6 600 1232

——数据来源:安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

(1)据材料一并结合所学知识,简述高产作物传入中国后,明朝农业和手工业发生的变化。

(2)据材料二并结合所学知识,概括明朝中后期以来白银流入推动商业发展的表现。结合所学知识,说明明清时期经济发展对当时思想、文学的影响。

(3)据材料三,指出明清时期中国社会经济发展的态势。综合上述材料,谈谈你对这种态势的总体认识。

32. 阅读材料,完成下列要求。

材料李鸿章是十九世纪下半叶中国倡导和实践科学技术教育的关键人物之一。下表为这一期间李鸿章所办学堂开设课程一览表。

学堂 课程

上海广方言馆 除习经、习史等课程外,还分上、下两班。下班:外国公理公法,如算学、代数、几何、重学、绘图、外语等。上班:辨察地产,分炼各金,以备制造之材料;选用各金材料,或铸或打,以成机器;行海理法;水陆攻战等

江南制造总局附设操炮学堂 汉文、外文、算学、绘图、军事、炮法等

天津电报学堂 电报实习、基础电信问题、仪器规章、国际电报规约、电磁学、各种电报制度与仪器、数学、制图、电力照明、英文和中文等

天津水师学堂 英语、地舆图说、算学、几何、代数、驾驶诸法、测量天象、推算经纬诸法、重学、化学

天津武备学堂 学堂所习兵法、地利、军器、炮台、算法、测绘等学,操演所习炮队、步队、工队及分合阵法

江南制造局附设工艺学堂 化学工艺兼习国文、英文、算学;机器工艺兼习国文、英文、算学、绘图

——摘编自田正平、杨云兰《李鸿章与中国近代科学技术教育》

(1)根据材料,概括李鸿章主持创办学堂的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析李鸿章主持创办学堂的作用。

江西省南昌市第二中学2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:A

简析:良渚文化遗址有宫殿区、内城与外城的规划,还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊以及玉礼器系统。这些特征显示当时已经有了明显的社会阶层分化和权力象征,具备了国家的初始形态。B选项,氏族制度在当时可能仍然存在;C选项,规范的礼乐制度形成于西周时期;D选项,青铜铸造技术成熟是在商周时期,且材料未提及青铜铸造相关内容。

2.答案:A

简析:材料明确指出西周国家政权由宗法血缘关系组织,家族血缘关系与国家组织关系有机融合,“亲”与“贵”合一,“家”与“国”一体,这集中体现了以血缘关系为纽带的早期政治制度特点。B选项,维护尊卑关系和等级观念只是表象,并非材料核心;C选项,强化宗族认同和凸显贵族地位没有全面涵盖材料主旨;D选项,材料强调的是这种政治体制的特点,而非维护宗法制度。

3.答案:A

简析:公子宋因未被赐予食物,染指于鼎并最终弑君,这一事件违背了当时的等级秩序和礼仪规范,折射出春秋时期礼崩乐坏的社会现象。B选项,材料未体现诸侯纷争;C选项,仅从这一事件不能得出宗法制度走向崩溃的结论;D选项,该事件主要反映的是礼崩乐坏,而非士大夫地位提高。

4.答案:A

简析:《秦律》对谷物种子的保管和播种有细致规定,对管理不善或不从事农业生产的人进行惩处,这表明秦朝政府重视农业,以农为本,通过保障农业生产来充实国力。B选项,秦朝实行严刑峻法,并非与民休息;C选项,材料重点强调对农业的重视,而非严刑峻法和唯法独尊;D选项,材料未提及大兴土木。

5.答案:D

简析:汉初盐价合理、器具好用,武帝时盐铁贵且质量差,汉昭帝时贤良文学也指出官营铁器的问题,这说明盐铁官营政策在实施过程中出现了弊端,需要进行调整。A选项,材料未提及官营经济对中央集权体制的冲击;B选项,垄断经营破坏社会秩序在材料中没有体现;C选项,材料主要围绕盐铁官营,而非私营手工业发展环境。

6.答案:A

简析:北魏时期鲜卑贵族和汉族共同执掌政权,中原地区胡汉杂居区域扩展,胡风汉俗相互杂糅,这表明北朝时期民族交融趋势加强。B选项,北方少数民族大量内迁只是民族交融的一个方面,表述不全面;C选项,材料主要体现的是民族交融,而非强化内部凝聚力;D选项,材料未提及鲜卑族拓跋部统一北方。

7.答案:B

简析:西晋末年起北方人民大批流亡南下,为江南地区带来了大量劳动力和先进生产技术,促进了江南地区的开发。A选项,北方人民南迁与北方自然环境破坏无关;C选项,南方政权并未更加统一稳定;D选项,北方人民南迁主要促进的是江南地区的发展,而非北方经济恢复。

8.答案:C

简析:唐朝时期众多人员担任出使吐蕃的使臣,墓志内容显示他们肩负使命,促进唐蕃交流,这反映出政府注重稳定民族关系。A选项,材料未提及唐蕃之间的经贸往来;B选项,材料说的是唐蕃关系,属于民族关系,并非南北文化交流;D选项,材料没有体现唐朝的册封政策。

9.答案:A

简析:唐朝安史之乱后,户籍制度和土地分配制度遭到破坏,原有的赋税制度难以维持,促使唐朝调整赋税制度,如实行两税法。B选项,唐朝由盛转衰的转折是安史之乱,而非土地制度的变化;C选项,土地制度变化与藩镇割据发展壮大没有直接因果关系;D选项,封建土地所有制在战国时期就已确立。

10.答案:B

简析:从遣唐使使命的四个阶段来看,不同阶段使命的变化与当时日本的国内政局以及国际局势相关,说明政局影响文化交流。A选项,中日并非藩属国关系;C选项,材料强调的是政局对交流的影响,而非中国对日本的影响;D选项,材料未提及东亚文化圈的形成。

11.答案:C

简析:宰相李沆能拒绝让三司使提供具体数字,还能向真宗报告民间疾苦,这体现出相权出现一体化趋势,且皇权受到一定限制。①相权分散在材料中未体现;②材料不能确定李沆的官职是中书门下。所以③④正确。

12.答案:B

简析:评论指出澶渊之盟本身并非失策,但和议之后武备皆废,人们不重视军事防备,作者旨在担忧朝廷武备松弛。A选项,与评论主旨不符;C选项,批判缙绅迂阔背时不是主要目的;D选项,指责边臣引惹生事也不是评论的重点。

13.答案:D

简析:元朝中书执政官中有不同民族的人员,这表明元朝任用不同民族的人参与政权,扩大了封建统治基础。A选项,民族矛盾在元朝依然存在,并未消弭;B选项,材料不能体现国家统一局面稳固;C选项,材料未体现汉化进程加快。

14.答案:A

简析:郑和舰队肃清锡兰山沿海海盗,使海外诸蕃更加敬畏明朝天子威德,贡使增多,这有利于朝贡贸易的开展。B选项,明朝实行海禁政策,并非闭关自守政策松弛;C选项,当时西方殖民侵略尚未大规模到来;D选项,近代主权意识在当时并未形成。

15.答案:A

简析:明朝创设边俸制度鼓励内地官员赴任边远地区,清朝督抚拣选能才贤吏组成边疆职官队伍,实现“量地选才、因缺授官”,这些举措体现了边疆治理不断深化。B选项,灵活与规范相结合表述不准确;C选项,材料说的是边疆官员选拔,并非选官制度的发展完善;D选项,材料未涉及地方自治。

16.答案:B

简析:明朝中叶以后,江南三角洲地区因农业多种经营,种植经济作物,导致无法实现粮食自给自足,需要从湖广地区输入粮食。A选项,高产粮食作物推广种植与江南粮食不能自给无关;C选项,长途及大额贸易发展是现象,不是原因;D选项,地理、气候环境变化不是主要原因。

17.答案:D

简析:1843-1852年英国制造品输华值先升后降,英国认为是中国市场开放程度不够,这成为列强进一步侵华,发动第二次鸦片战争的借口。A选项,变化根源是中国自然经济的抵制;B选项,西方商品倾销重心并未转移;C选项,材料体现的是英国商品在中国市场的变化,并非中国商品的竞争力。

18.答案:A

简析:太平天国运动前军权由皇帝独揽,运动兴起后湘军和淮军半地方化、半私人化,中央对军队的掌控力下降,引起清政府中央权力下移。B选项,军阀割据局面出现在北洋军阀统治时期;C选项,材料与民族资本主义发展无关;D选项,材料未体现对西方侵略势力的打击。

19.答案:C

简析:19世纪70年代中后期李鸿章试办了一批洋务企业,这些企业与外国轮船公司竞争并扭亏为盈,使洋务经济初步产生规模效应。A选项,洋务企业有多种经营方式,并非完全采用官督商办;B选项,民族资本主义初步发展是在甲午战后;D选项,实业救国运动兴起于甲午战后。

20.答案:C

简析:康有为在上书中指出马江败后民族危机加深,若不及时图治将面临亡国危险,这表明民族危机激发了救亡图存意识。A选项,当时西方列强尚未将中国瓜分完毕;B选项,材料未提及公车上书;D选项,西方各国关注中国命运并非材料主旨。

21.答案:D

简析:清末新军来源中有小知识分子尤其是留学生,且对有文化的人给予优待,这些有文化的人接受新思想,助推了民主革命的发展。A选项,清政府重视新军文化素质并非重视文教;B选项,新军状况并不能抵制帝国主义入侵;C选项,新军与军阀势力扩大没有直接关系。

22.答案:D

简析:陈独秀劝勉女子脱离附属品地位,反对“夫为妻纲”和“三从四德”,这反映了新文化运动提倡新道德,反对旧道德。A选项,材料未涉及新习俗;B选项,新文化运动主要是思想文化运动,未提倡新制度;C选项,材料与新文学无关。

23.答案:A

简析:鲁迅在作品中讲述自己的婚姻是父母包办,对这种婚姻方式有所不满,蕴含着追求自由民主的时代精神。B选项,材料重点不是顺应西学东渐潮流;C选项,作品本身不能直接提高女性社会地位;D选项,材料与民主革命转型无关。

24.答案:B

简析:从“随军由粤出发直入湘鄂诸省”“《国耻画报》《反帝画报》”“革命军节节胜利”等信息可知,此次革命是北伐战争,目标是“打倒列强,除军阀”。A选项,“驱除鞑虏,恢复中华”是辛亥革命的目标;C选项,“扶清灭洋”是义和团运动的口号;D选项,“推翻蒋家王朝的统治”是解放战争的目标。

25.答案:C

简析:《先耕红军公田》漫画体现了苏区人民优先耕种红军公田,是苏区人民支持革命的真实写照。A选项,漫画重点不是体现农耕繁忙场景;B选项,材料未体现政治宣传的巨大成功;D选项,漫画主要体现的是对革命的支持,而非激发各界参与建设的热情。

26.答案:A

简析:车耀先开面店并将其作为地下党秘密联络点,这表明当时中国的革命局势严峻,需要隐蔽的联络方式,革命局势不断恶化。B选项,材料未体现中共革命路线调整;C选项,仅从这一事例不能说明成都地区革命形势较好;D选项,国民革命运动在1927年已经失败。

27.答案:C

简析:1935年“一二 九”运动中,学生罢课、工人罢工和游行示威,高呼抗日口号,反映出抗日救亡运动掀起高潮。A选项,全面抗战局面形成于1937年七七事变后;B选项,1935年日寇尚未侵占平津地区;D选项,1935年国民党实行“攘外必先安内”政策,并非消极抗战政策。

28.答案:B

简析:西南地区工厂内迁带来先进技术和经验,但吸收缓慢且出现诸多问题,主要原因是缺乏统一有效的协调机制。A选项,地域文化差异不是主要原因;C选项,后方工业基础薄弱不是进展缓慢的主要因素;D选项,战争环境导致人心浮躁不是根本原因。

29.答案:A

简析:淮北抗日根据地通过“无声的文字”和“有声的表演”控诉日本侵略罪行,目的是激发民众的抗日热情,巩固全民族抗战的局面。B选项,提高抗日军民文化修养不是主要目的;C选项,材料未突出敌后战场的重要性;D选项,创新民族文化宣传形式是手段,不是目的。

30.答案:D

简析:解放战争后期,没收官僚资本工作采取“原职、原薪、原制度”不变等方针,有利于城市生产生活的稳定,推动了城市顺利接管。A选项,奠定国防工业基础与这些方针无关;B选项,切断国民党财源不是主要作用;C选项,此时新中国尚未成立,无产阶级专政尚未建立。

31.

(1)

农业变化:粮食单位面积产量提高;经济作物种植面积扩大;推动了农业生产的区域化、专业化发展。

手工业变化:促进了棉纺业、丝织业、铁器业等手工业的发展;推动了手工业专业市镇的兴起。

(2)

表现:白银成为普遍流通的货币;徽商等商人群体兴起,长途贩运贸易发展;富商投资矿冶业等产业。

影响:思想上,出现了批判传统儒学的新思想,如李贽的离经叛道思想;文学上,小说、戏曲等市民文学繁荣,如《红楼梦》《西游记》等。

(3)

态势:明清时期中国经济总量在世界GDP份额中占比不断上升,但人均GDP增长缓慢,与西欧的差距逐渐拉大。

总体认识:明清时期中国传统经济仍有一定发展,但受到封建制度的束缚,在经济发展质量和人均水平上逐渐落后于西欧。中国应顺应时代发展潮流,积极进行经济变革和创新,以提升经济发展水平。

32.

(1)

特点:课程设置注重实用性,涉及科学技术、军事、外语等多领域;以培养实用型人才为目标;与近代工业和军事发展紧密相关;兼顾中国传统文化教育。

(2)

作用:培养了一批近代化人才,为洋务运动的开展提供了人力支持;传播了西方科学技术知识,促进了中国近代科学技术的发展;推动了中国教育的近代化进程;一定程度上增强了中国的军事和工业实力,有利于抵御列强侵略。

一、单选题

1. 距今约5000年左右的良渚文化遗址,在空间上分为宫殿区、内城与外城三部分。古城还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊等处。良渚先民创造出一套包括玉璧、玉琮、玉钺在内的玉礼器系统。据此可知,当时可能()

A. 具备国家的初始形态 B. 氏族制度不复存在

C. 形成规范的礼乐制度 D. 青铜铸造技术成熟

2. 《中国行政制度史》提到:(西周)整个国家政权就是由“大宗”“小宗”的宗法血缘关系组织起来的……家族的血缘关系与国家的组织关系有机地揉合在一起。例如:周天子是天下的大宗,又是一国之君……总之,宗法系统上的等级与政权组织中的等级是统一的……这就形了“亲”与“贵”合一,“家”与“国”一体的政治体制。材料集中反映了

A. 以血缘关系为纽带的早期政治制度特点

B. 维护尊卑关系,等级观念严重

C. 强化宗族认同,凸显贵族地位

D. 凝聚宗族力量,维护宗法制度

3. 《春秋左传注》中记载:“楚人献鼋(大甲鱼)于郑灵公。公子宋(字子公)与子家将见……及食大夫鼋,召子公而弗与也。子公怒,染指于鼎,尝之而出。公怒,欲杀子公……夏,(子公)弑灵公。”该事件折射出()

A. 春秋时期礼崩乐坏 B. 诸侯纷争十分激烈

C. 宗法制度走向崩溃 D. 士大夫地位的提高

4. 《秦律》中对于谷物种子的保管和播种有细致的法律规定。因管理不善而造成种子损失的,主管官轻者则被斥责,重者则被处以刑罚;对于“不田作”的奴隶,要送交官府惩办,自由民如果不田作,也要被降为奴隶。据材料可知,秦朝政府()

A. 以农为本,充实国力 B. 注重时令,与民休息

C. 严刑峻法,唯法独尊 D. 大兴土木,空耗人力

5. 汉初,“盐与五谷同贾(价),器和利而中用”;至武帝时,“盐铁贾贵,百姓不便”;汉昭帝时,贤良文学在盐铁会议中议论:“今县官作铁器,多苦恶,用费不省”。这反映出汉代()

A. 官营经济冲击了中央集权体制

B. 垄断经营破坏了原有社会秩序

C. 私营手工业发展缺乏良好环境

D. 盐铁官营政策需要进行调整

6. 北魏建国后,鲜卑贵族和汉族共同执掌政权。中原大地胡汉杂居的区域不断扩展,仅当时的都城平城地区,在建国短短50年内就有100多万汉人迁入。胡风汉俗,相互杂糅,成为北魏王朝普遍存在的现象。这说明()

A. 北朝民族交融趋势加强 B. 北方少数民族的大量内迁

C. 北魏注意强化内部的凝聚力 D. 鲜卑族拓跋部统一了北方

7. 从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来的影响有()

A. 北方自然环境遭到破坏 B. 江南地区得到开发

C. 南方政权更加统一稳定 D. 促进北方经济恢复

8. 下表是唐朝时期曾担任出使吐蕃使臣的部分人员墓志。这反映出()

墓主 内容

李思谅 又善将顺,奉使绝域。皇华拥节,衔命吐蕃。但葱岭辽夐,悬度遐阻。 盐海际天,苍山蔽日。

贾令琬 解褐金城公主府典籖。将命异域,匪躬之故,临事专对,行人奉辞。

裴伷先 于是公为举首,召见前殿……将命西聘,公单车深入,结二国之信,一言慷慨,罢十万之兵。

A. 唐蕃之间经贸往来频繁 B. 南北文化交流较为密切

C. 政府注重稳定民族关系 D. 唐朝册封政策效果显著

9. 唐朝安史之乱后,户籍制度及以它为基础的国家土地分配制度遭到破坏,政府为保持土地使用权和土地分配控制权的努力被证明是无效的,土地拥有者的土地所有权和自由处理权实际上得到承认。这一变化()。

A. 促使唐朝调整了赋税制度

B. 是唐朝由盛转衰的转折

C. 导致藩镇割据的发展壮大

D. 确立了封建土地所有制

10. 唐朝时期,中日两国之间有着广泛而深入的文化交流,日本派遣的遣唐使被誉为两国友好的“渡桥”,下如表是学者《遣唐使的使命》研究中把遣唐使的到来分为四个阶段,据此表格可知此时()

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

时间及次数 630—659/四次 665—669/两次 702—752/四次 777—838/三次

使命 一是正值日本大化改新,急需学习隋唐先进文化二是围绕朝鲜半岛问题,国际关系紧张,企图刺探军情,与唐协调半岛政策 随着高句丽,百济的灭亡,日本势力逐出朝鲜半岛,日本面临被孤立的局面,希望尽快修复与唐的关系,保持在东亚的地位 日本天皇制已确立,中国进入盛世,吸收先进文化为首要 迎回滞留在唐的日本使者,留学生和学问僧

A. 中日是藩属国关系 B. 政局影响文化交流

C. 中国对日本影响深远 D. 东亚文化圈已形成

11. 宋真宗时期,经济发展较快,国库充盈,但具体数字只有三司使知道,真宗多次打探虚实,宰相李沆始终不肯让三司使提供具体数字,还经常把各地的水旱灾情和“盗贼”报告真宗,以便天子了解民间疾苦。据此可知下面说法正确的是()

①相权分散 ②李沆的官职是中书门下

③相权出现一体化趋势 ④皇权受到一定限制

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

12. 宋人评论道:“澶渊之盟未为失策。而所可痛者,当国大臣论和之后,武备皆废。以边臣用心者谓之引惹生事,以搢(缙)绅虑患者谓之迂阔背时。大率忌人谈兵,幸时无事,谓敌不敢背约,谓边不必预防,谓世常安,谓兵永息,恬然自处,都不为忧。”该评论旨在

A. 赞扬宋辽和议英明

B. 担忧朝廷武备松弛

C. 批判缙绅迂阔背时

D. 指责边臣引惹生事

13. 据《元史》统计,1260—1263年的中书执政官共16人,其中汉人7人,蒙古人5人,回回人、畏兀儿人、契丹人和女真人各1人。这反映出当时()

A. 民族矛盾消弭 B. 国家统一局面稳固 C. 汉化进程加快 D. 封建统治基础扩大

14. 锡兰山(今称斯里兰卡)是北印度洋航线上的交通要地,海盗出没频繁。郑和舰队在锡兰山沿海进行了大规模的肃清海盗作战,“自是海外诸蕃,益服天子威德,贡使载道”。郑和的上述行动()

A. 利于朝贡贸易的开展 B. 表明闭关自守政策松弛

C. 抵制了西方殖民侵略 D. 体现近代主权意识增强

15. 明朝嘉靖年间创设了边俸制度,通过缩短官员任职期满的考核年限等手段,鼓励内地官员赴任北方、西南边远地区。清王朝由督抚拣选“深谙边情、老于边事”的能才贤吏组成边疆地区的职官队伍,实现了“量地选才、因缺授官”。这一变化体现了()

A. 边疆治理不断深化 B. 灵活与规范相结合

C. 选官制度发展完善 D. 地方自治程度加深

16. 明朝中叶以后,江南三角洲地区无法实现粮食的自给自足,不得不从外部输入稻米。与此同时,位于长江中游流域的湖广地区飞快地开垦了耕地,并将生产的粮食输往江南。这一现象出现的主要原因是()

A. 高产粮食作物的推广种植

B. 农业多种经营日益兴盛

C. 长途及大额贸易得到发展

D. 地理、气候环境的变化

17. 如图数据来源于严中平《中国近代经济史》,其中1843~1852年英国制造品输华值的这一变化年平均数()

A. 根源于中国通商口岸开放过少 B. 导致西方商品倾销重心转移

C. 体现了中国商品强大的竞争力 D. 成为列强进一步侵华的借口

18. 太平天国运动之前,军权由皇帝独揽,中央征调军队督抚不敢怠慢;随着太平天国运动的兴起和发展,曾国藩的湘军和李鸿章的淮军几乎成了半地方化、半私人化的军队,甚至出现“兵部除绿营之外,各省勇数且不能知”的现象。这表明太平天国运动()

A. 引起清政府中央权力下移 B. 导致了军阀割据局面出现

C. 推动了民族资本主义发展 D. 沉重打击了西方侵略势力

19. 1872年,李鸿章饬令商人朱其昂成立轮船招商局,该局于1873年改组后与外国轮船公司竞争并扭亏为盈。19世纪70年代中后期又试办了一批洋务企业,如1875年的湖北开采煤铁总局、1876年的开平煤矿和基隆煤矿、1878年的卜海机器织布局、1879年的电报局等。这些企业()

A. 完全采用官督商办的经营方式

B表明民族资本主义初步发展

C. 使洋务经济初步产生规模效应

D. 推动了实业救国运动的开展

20. 康有为在《上清帝第五书》中说:“窃自马江败后,法人据越南,职于此时隐忧时事,妄有条陈,发俄日之谋,指朝鲜之患,以为若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国……万国报馆议论沸腾,咸以分中国为言。”据此可知,当时()

A. 西方列强已将中国瓜分完毕

B. 公车上书揭开变法序幕

C. 民族危机激发救亡图存意识

D. 西方各国关注中国命运

21. 清末新军的来源主要有两个:一是破产农民和城市游民;二是小知识分子尤其是留学生。清政府在编练新军时,要求应募士兵“能识字写字,并能略通文理”,对于有文化的人在薪饷上给予优待。新军的这一状况()

A. 表明清政府重视文教 B. 抵制了帝国主义入侵

C. 导致了军阀势力扩大 D. 助推了民主革命发展

22. 1916年陈独秀撰文劝勉女子:应当脱离附属品地位,特别指出“夫为妻纲”之不当,反对“三从四德”。这反映了新文化运动提倡()

A. 新习俗 B. 新制度 C. 新文学 D. 新道德

23. 《随感录四十》是1919年1月鲁迅在《新青年》上发表的一篇文章,其中写道:“我年十九,父母给我讨老婆。于今数年,我们两个,也还和睦。可是这婚姻,是全凭别人主张,别人撮合:把他们一日戏言,当我们百年的盟约。”由此可见,该作品()

A. 蕴含着自由民主的时代精神 B. 顺应了西学东渐的潮流

C. 提高了女性在社会中的地位 D. 加速了民主革命的转型

24. 有回忆录载:“热情的青年漫画家与洋画家都投身到革命军的队伍,随军由粤出发直入湘鄂诸省……他们印刷大量印刷品和画报,《国耻画报》《反帝画报》等……革命军节节胜利,所到的地区,漫画和标语就马上出现在当地的墙壁上。”此次革命的目标是()

A. “驱除鞑虏,恢复中华” B. “打倒列强,除军阀”

C. “扶清灭洋” D. “推翻蒋家王朝的统治”

25. 红色漫画是将艺术性和革命性融合,兼具审美和教育宣传功能的一种艺术形式。如图为红色漫画《先耕红军公田》,该漫画()

A. 再现了苏区农民农耕繁忙的场景

B. 体现了苏区政治宣传的巨大成功

C. 是苏区人民支持革命的真实写照

D. 激发了苏区各界参与建设热情

26. 据成都市中国共产党党史研究室有关资料记载:1928年冬天,车耀先根据党组织的指示,在祠堂街牌坊巷口开了一家“新的面店”,专门经营“炖鸡面”,该面价廉物美,营养丰富,深受顾客欢迎;1929年,车耀先将面店迁至山桥南街更名“努力餐”;1930年夏天,他又将“努力餐”迁移回祠堂街,作为地下党的秘密联络点。这表明()

A. 中国的革命局势不断恶化 B. 中共革命路线已经调整

C. 成都地区的革命形势较好 D. 国民革命运动处于高潮

27. 1935年12月9日,北平多所院校学生集会请愿。由于国民党代表拒绝接见,学生遂把请愿改为示威。游行队伍高呼“反对华北自治”“收复东北失地”“立刻停止内战”。接着,全国多个大中城市先后爆发学生罢课,工人罢工和游行示威,风暴席卷全国。这一运动反映出()

A. 全面抗战局面已经形成

B. 日寇已经侵占了平津地区

C. 抗日救亡运动掀起高潮

D. 国民党实行消极抗战政策

28. 抗战时期,西南地区的某工业城市有大量工厂内迁而来,这些工厂带来了先进的工业技术与管理经验。然而,当地在吸收这些技术与经验的过程中却进展缓慢,不同工厂之间还时常因资源分配和市场份额产生摩擦,甚至出现技术工人被互相挖角而导致生产秩序紊乱的情况。这主要是因为()

A. 地域文化差异阻碍融合

B. 缺乏统一有效的协调机制

C. 后方工业基础过于薄弱

D. 战争环境导致人心浮躁

29. 20世纪30年代后期至40年代中期,淮北抗日根据地运用“无声文字”和“有声的表演”等方式控诉日本帝国主义的侵略罪行。“无声的文字”,就是以文学形式揭批日本帝国主义的侵略罪行。“有声的表演”,就是通过表演剧目,向基层民众揭露日本帝国主义的累累罪行。这些做法旨在()

A. 巩固全民族抗战的局面 B. 提高抗日军民文化修养

C. 突出敌后战场的重要性 D. 创新民族文化宣传形式

30. 解放战争后期,党中央就没收官僚资本工作提出,“原职、原薪、原制度”不变,先(由军管会)完整地接收下来,监督生产,然后逐步进行民主改革和生产改革;随着各大城市陆续解放,党和政府又着重强调,只有机器照常运转,人员照常工作,生产正常进行,才算真正完成任务。这些方针的实施

A. 奠定了国防工业基础 B. 切断了国民党的财源

C. 巩固了无产阶级专政 D. 推动了城市顺利接管

二、综合题

31. 明清中国社会经济继续发展,带来了深远影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱绵纱入市,易木棉花以归,机杼轧轧,有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。湖州府双林镇的丝织业,广东佛山镇的铁器业等,也远近驰名。随着工商业市镇的勃兴,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二隆庆元年(1567)部分开放海禁后,海外贸易蓬勃发展。中国精美的丝绸和瓷器等产品,在世界市场上有着极好的销路,白银便源源不断地往中国内流。到万历年间,白银的使用已相当普遍,手中握有大量白银的徽商几乎遍布全国各地,进行大宗的商品长途贩卖。明朝后期,许多富商带着大量资本经营起矿冶业等产业。在这种历史潮流推动下,徽州的士人十之七八“以儒而贾”,甚至“左儒而右贾”,习以为常。

——摘编自晁中辰《明后期白银的大量内流及其影响》

材料三中国、西欧社会经济发展部分数据比较表

时间 占世界GDP份额% 人均GDP(单位:元)

中国 西欧 中国 西欧

1500年 25 17.9 600 774

1600年 29.2 19.9 600 894

1820年 32.9 23.6 600 1232

——数据来源:安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

(1)据材料一并结合所学知识,简述高产作物传入中国后,明朝农业和手工业发生的变化。

(2)据材料二并结合所学知识,概括明朝中后期以来白银流入推动商业发展的表现。结合所学知识,说明明清时期经济发展对当时思想、文学的影响。

(3)据材料三,指出明清时期中国社会经济发展的态势。综合上述材料,谈谈你对这种态势的总体认识。

32. 阅读材料,完成下列要求。

材料李鸿章是十九世纪下半叶中国倡导和实践科学技术教育的关键人物之一。下表为这一期间李鸿章所办学堂开设课程一览表。

学堂 课程

上海广方言馆 除习经、习史等课程外,还分上、下两班。下班:外国公理公法,如算学、代数、几何、重学、绘图、外语等。上班:辨察地产,分炼各金,以备制造之材料;选用各金材料,或铸或打,以成机器;行海理法;水陆攻战等

江南制造总局附设操炮学堂 汉文、外文、算学、绘图、军事、炮法等

天津电报学堂 电报实习、基础电信问题、仪器规章、国际电报规约、电磁学、各种电报制度与仪器、数学、制图、电力照明、英文和中文等

天津水师学堂 英语、地舆图说、算学、几何、代数、驾驶诸法、测量天象、推算经纬诸法、重学、化学

天津武备学堂 学堂所习兵法、地利、军器、炮台、算法、测绘等学,操演所习炮队、步队、工队及分合阵法

江南制造局附设工艺学堂 化学工艺兼习国文、英文、算学;机器工艺兼习国文、英文、算学、绘图

——摘编自田正平、杨云兰《李鸿章与中国近代科学技术教育》

(1)根据材料,概括李鸿章主持创办学堂的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析李鸿章主持创办学堂的作用。

江西省南昌市第二中学2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:A

简析:良渚文化遗址有宫殿区、内城与外城的规划,还有祭坛、贵族墓地、手工业作坊以及玉礼器系统。这些特征显示当时已经有了明显的社会阶层分化和权力象征,具备了国家的初始形态。B选项,氏族制度在当时可能仍然存在;C选项,规范的礼乐制度形成于西周时期;D选项,青铜铸造技术成熟是在商周时期,且材料未提及青铜铸造相关内容。

2.答案:A

简析:材料明确指出西周国家政权由宗法血缘关系组织,家族血缘关系与国家组织关系有机融合,“亲”与“贵”合一,“家”与“国”一体,这集中体现了以血缘关系为纽带的早期政治制度特点。B选项,维护尊卑关系和等级观念只是表象,并非材料核心;C选项,强化宗族认同和凸显贵族地位没有全面涵盖材料主旨;D选项,材料强调的是这种政治体制的特点,而非维护宗法制度。

3.答案:A

简析:公子宋因未被赐予食物,染指于鼎并最终弑君,这一事件违背了当时的等级秩序和礼仪规范,折射出春秋时期礼崩乐坏的社会现象。B选项,材料未体现诸侯纷争;C选项,仅从这一事件不能得出宗法制度走向崩溃的结论;D选项,该事件主要反映的是礼崩乐坏,而非士大夫地位提高。

4.答案:A

简析:《秦律》对谷物种子的保管和播种有细致规定,对管理不善或不从事农业生产的人进行惩处,这表明秦朝政府重视农业,以农为本,通过保障农业生产来充实国力。B选项,秦朝实行严刑峻法,并非与民休息;C选项,材料重点强调对农业的重视,而非严刑峻法和唯法独尊;D选项,材料未提及大兴土木。

5.答案:D

简析:汉初盐价合理、器具好用,武帝时盐铁贵且质量差,汉昭帝时贤良文学也指出官营铁器的问题,这说明盐铁官营政策在实施过程中出现了弊端,需要进行调整。A选项,材料未提及官营经济对中央集权体制的冲击;B选项,垄断经营破坏社会秩序在材料中没有体现;C选项,材料主要围绕盐铁官营,而非私营手工业发展环境。

6.答案:A

简析:北魏时期鲜卑贵族和汉族共同执掌政权,中原地区胡汉杂居区域扩展,胡风汉俗相互杂糅,这表明北朝时期民族交融趋势加强。B选项,北方少数民族大量内迁只是民族交融的一个方面,表述不全面;C选项,材料主要体现的是民族交融,而非强化内部凝聚力;D选项,材料未提及鲜卑族拓跋部统一北方。

7.答案:B

简析:西晋末年起北方人民大批流亡南下,为江南地区带来了大量劳动力和先进生产技术,促进了江南地区的开发。A选项,北方人民南迁与北方自然环境破坏无关;C选项,南方政权并未更加统一稳定;D选项,北方人民南迁主要促进的是江南地区的发展,而非北方经济恢复。

8.答案:C

简析:唐朝时期众多人员担任出使吐蕃的使臣,墓志内容显示他们肩负使命,促进唐蕃交流,这反映出政府注重稳定民族关系。A选项,材料未提及唐蕃之间的经贸往来;B选项,材料说的是唐蕃关系,属于民族关系,并非南北文化交流;D选项,材料没有体现唐朝的册封政策。

9.答案:A

简析:唐朝安史之乱后,户籍制度和土地分配制度遭到破坏,原有的赋税制度难以维持,促使唐朝调整赋税制度,如实行两税法。B选项,唐朝由盛转衰的转折是安史之乱,而非土地制度的变化;C选项,土地制度变化与藩镇割据发展壮大没有直接因果关系;D选项,封建土地所有制在战国时期就已确立。

10.答案:B

简析:从遣唐使使命的四个阶段来看,不同阶段使命的变化与当时日本的国内政局以及国际局势相关,说明政局影响文化交流。A选项,中日并非藩属国关系;C选项,材料强调的是政局对交流的影响,而非中国对日本的影响;D选项,材料未提及东亚文化圈的形成。

11.答案:C

简析:宰相李沆能拒绝让三司使提供具体数字,还能向真宗报告民间疾苦,这体现出相权出现一体化趋势,且皇权受到一定限制。①相权分散在材料中未体现;②材料不能确定李沆的官职是中书门下。所以③④正确。

12.答案:B

简析:评论指出澶渊之盟本身并非失策,但和议之后武备皆废,人们不重视军事防备,作者旨在担忧朝廷武备松弛。A选项,与评论主旨不符;C选项,批判缙绅迂阔背时不是主要目的;D选项,指责边臣引惹生事也不是评论的重点。

13.答案:D

简析:元朝中书执政官中有不同民族的人员,这表明元朝任用不同民族的人参与政权,扩大了封建统治基础。A选项,民族矛盾在元朝依然存在,并未消弭;B选项,材料不能体现国家统一局面稳固;C选项,材料未体现汉化进程加快。

14.答案:A

简析:郑和舰队肃清锡兰山沿海海盗,使海外诸蕃更加敬畏明朝天子威德,贡使增多,这有利于朝贡贸易的开展。B选项,明朝实行海禁政策,并非闭关自守政策松弛;C选项,当时西方殖民侵略尚未大规模到来;D选项,近代主权意识在当时并未形成。

15.答案:A

简析:明朝创设边俸制度鼓励内地官员赴任边远地区,清朝督抚拣选能才贤吏组成边疆职官队伍,实现“量地选才、因缺授官”,这些举措体现了边疆治理不断深化。B选项,灵活与规范相结合表述不准确;C选项,材料说的是边疆官员选拔,并非选官制度的发展完善;D选项,材料未涉及地方自治。

16.答案:B

简析:明朝中叶以后,江南三角洲地区因农业多种经营,种植经济作物,导致无法实现粮食自给自足,需要从湖广地区输入粮食。A选项,高产粮食作物推广种植与江南粮食不能自给无关;C选项,长途及大额贸易发展是现象,不是原因;D选项,地理、气候环境变化不是主要原因。

17.答案:D

简析:1843-1852年英国制造品输华值先升后降,英国认为是中国市场开放程度不够,这成为列强进一步侵华,发动第二次鸦片战争的借口。A选项,变化根源是中国自然经济的抵制;B选项,西方商品倾销重心并未转移;C选项,材料体现的是英国商品在中国市场的变化,并非中国商品的竞争力。

18.答案:A

简析:太平天国运动前军权由皇帝独揽,运动兴起后湘军和淮军半地方化、半私人化,中央对军队的掌控力下降,引起清政府中央权力下移。B选项,军阀割据局面出现在北洋军阀统治时期;C选项,材料与民族资本主义发展无关;D选项,材料未体现对西方侵略势力的打击。

19.答案:C

简析:19世纪70年代中后期李鸿章试办了一批洋务企业,这些企业与外国轮船公司竞争并扭亏为盈,使洋务经济初步产生规模效应。A选项,洋务企业有多种经营方式,并非完全采用官督商办;B选项,民族资本主义初步发展是在甲午战后;D选项,实业救国运动兴起于甲午战后。

20.答案:C

简析:康有为在上书中指出马江败后民族危机加深,若不及时图治将面临亡国危险,这表明民族危机激发了救亡图存意识。A选项,当时西方列强尚未将中国瓜分完毕;B选项,材料未提及公车上书;D选项,西方各国关注中国命运并非材料主旨。

21.答案:D

简析:清末新军来源中有小知识分子尤其是留学生,且对有文化的人给予优待,这些有文化的人接受新思想,助推了民主革命的发展。A选项,清政府重视新军文化素质并非重视文教;B选项,新军状况并不能抵制帝国主义入侵;C选项,新军与军阀势力扩大没有直接关系。

22.答案:D

简析:陈独秀劝勉女子脱离附属品地位,反对“夫为妻纲”和“三从四德”,这反映了新文化运动提倡新道德,反对旧道德。A选项,材料未涉及新习俗;B选项,新文化运动主要是思想文化运动,未提倡新制度;C选项,材料与新文学无关。

23.答案:A

简析:鲁迅在作品中讲述自己的婚姻是父母包办,对这种婚姻方式有所不满,蕴含着追求自由民主的时代精神。B选项,材料重点不是顺应西学东渐潮流;C选项,作品本身不能直接提高女性社会地位;D选项,材料与民主革命转型无关。

24.答案:B

简析:从“随军由粤出发直入湘鄂诸省”“《国耻画报》《反帝画报》”“革命军节节胜利”等信息可知,此次革命是北伐战争,目标是“打倒列强,除军阀”。A选项,“驱除鞑虏,恢复中华”是辛亥革命的目标;C选项,“扶清灭洋”是义和团运动的口号;D选项,“推翻蒋家王朝的统治”是解放战争的目标。

25.答案:C

简析:《先耕红军公田》漫画体现了苏区人民优先耕种红军公田,是苏区人民支持革命的真实写照。A选项,漫画重点不是体现农耕繁忙场景;B选项,材料未体现政治宣传的巨大成功;D选项,漫画主要体现的是对革命的支持,而非激发各界参与建设的热情。

26.答案:A

简析:车耀先开面店并将其作为地下党秘密联络点,这表明当时中国的革命局势严峻,需要隐蔽的联络方式,革命局势不断恶化。B选项,材料未体现中共革命路线调整;C选项,仅从这一事例不能说明成都地区革命形势较好;D选项,国民革命运动在1927年已经失败。

27.答案:C

简析:1935年“一二 九”运动中,学生罢课、工人罢工和游行示威,高呼抗日口号,反映出抗日救亡运动掀起高潮。A选项,全面抗战局面形成于1937年七七事变后;B选项,1935年日寇尚未侵占平津地区;D选项,1935年国民党实行“攘外必先安内”政策,并非消极抗战政策。

28.答案:B

简析:西南地区工厂内迁带来先进技术和经验,但吸收缓慢且出现诸多问题,主要原因是缺乏统一有效的协调机制。A选项,地域文化差异不是主要原因;C选项,后方工业基础薄弱不是进展缓慢的主要因素;D选项,战争环境导致人心浮躁不是根本原因。

29.答案:A

简析:淮北抗日根据地通过“无声的文字”和“有声的表演”控诉日本侵略罪行,目的是激发民众的抗日热情,巩固全民族抗战的局面。B选项,提高抗日军民文化修养不是主要目的;C选项,材料未突出敌后战场的重要性;D选项,创新民族文化宣传形式是手段,不是目的。

30.答案:D

简析:解放战争后期,没收官僚资本工作采取“原职、原薪、原制度”不变等方针,有利于城市生产生活的稳定,推动了城市顺利接管。A选项,奠定国防工业基础与这些方针无关;B选项,切断国民党财源不是主要作用;C选项,此时新中国尚未成立,无产阶级专政尚未建立。

31.

(1)

农业变化:粮食单位面积产量提高;经济作物种植面积扩大;推动了农业生产的区域化、专业化发展。

手工业变化:促进了棉纺业、丝织业、铁器业等手工业的发展;推动了手工业专业市镇的兴起。

(2)

表现:白银成为普遍流通的货币;徽商等商人群体兴起,长途贩运贸易发展;富商投资矿冶业等产业。

影响:思想上,出现了批判传统儒学的新思想,如李贽的离经叛道思想;文学上,小说、戏曲等市民文学繁荣,如《红楼梦》《西游记》等。

(3)

态势:明清时期中国经济总量在世界GDP份额中占比不断上升,但人均GDP增长缓慢,与西欧的差距逐渐拉大。

总体认识:明清时期中国传统经济仍有一定发展,但受到封建制度的束缚,在经济发展质量和人均水平上逐渐落后于西欧。中国应顺应时代发展潮流,积极进行经济变革和创新,以提升经济发展水平。

32.

(1)

特点:课程设置注重实用性,涉及科学技术、军事、外语等多领域;以培养实用型人才为目标;与近代工业和军事发展紧密相关;兼顾中国传统文化教育。

(2)

作用:培养了一批近代化人才,为洋务运动的开展提供了人力支持;传播了西方科学技术知识,促进了中国近代科学技术的发展;推动了中国教育的近代化进程;一定程度上增强了中国的军事和工业实力,有利于抵御列强侵略。

同课章节目录