1.3 气体分子运动速率分布 教学设计 (表格式) 高中物理人教版(2019)选择性必修 第三册

文档属性

| 名称 | 1.3 气体分子运动速率分布 教学设计 (表格式) 高中物理人教版(2019)选择性必修 第三册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 246.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 22:51:44 | ||

图片预览

文档简介

分子运动速率分布规律

一、教学内容分析

《分子运动速率分布规律》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》选择性必修三中,3.1“固体、液体和气体”主题下3.1.2部分的内容。

内容要求为:“了解分子运动速率分布的统计规律,知道分子运动速率分布图像的物理意义。”提出的相关活动建议为:“通过调查,了解生活中表现统计规律的实例。”

《分子运动速率分布规律》是2019年人教版选择性必修三第一章《分子动理论》的第三节,内容包括气体分子运动的特点、分子运动速率分布图像、气体压强的微观解释三个部分。教材利用伽尔顿板实验分布遵从一定规律入手,利用对事件出现情况的判断,引出对统计规律这一概念的定义。再利用对分子模型的抽象、近似讨论,总结出气体分子运动的特点:气体分子除了相互碰撞或跟器壁碰撞外不受力做匀速直线运动;在某一时刻向任意方向运动分子都有且数目几乎相等。再给出分子运动不同速率分布情况的图表,由此进行进一步分析讨论。最终在上述基础上,做出气体压强的微观解释,并使用一个演示实验解释单个分子撞击间断、但大量分子显示均匀的现象。

二、学情分析

在生活经验与前概念上,分子动理论区别于之前的宏观状态下可直接观察到的、与日常生活更加贴近的宏观层面的研究,属于较为脱离生活实际的微观理论。对于学生而言,从生活经验中直接获取认识的概率较低,难度较大。

在原有知识、技能与能力发展水平上,学生在之前学习中,已经了解分子动理论的相关内容,具备对微观分子运动的相关知识的分析、了解能力。

在思维与能力上,学生已经接触完必修内容与选择性必修的大部分内容,物理思维得到形成、物理能力得到提升,具备了对微观状态的构建思维与感知能力,但是由于微观世界本身的抽象性,仍对高中生的想象力提出考验。

三、教学目标

结合物理学科核心素养目标,提出如下教学目标:

在物理观念上:1.结合随机事件条件,初步知道什么是统计规律。

2.知道气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的机会 均等,分子速率按一定规律分布。

3.知道气体分子运动速率分布图像及其特征。

4.知道气体压强的微观解释。

在科学思维方面:1.了解分子运动速率分布的统计规律,知道分子运动速率分布图像的物理意义。

2.能用气体分子动理论解释气体压强与所对应的微观物 理量间的联系。

在科学探究中:1.能在观察伽尔顿板的实验现象中提出物理问题,形成猜想与假设,并对实验结果进行交流并做出解释。

2.能由气体分子撞击不连续与器壁受力均匀间的矛盾,利用豆粒进行模拟实验,体验设计实验与制定方案的科学探究过程。

在科学态度与责任里:1.能在实验的基础上,形成实事求是的实验态度与严谨细致 的科学态度。

2.能由实验中体会到物理的学科魅力。

3.体会古人由生活现象总结出统计规律的毅力与才华 ,激发学生留心生活现象、探究物理知识的兴趣。

四、教学重难点

教学重点:了解统计规律和分子运动速率分布的特点

教学难点:气体压强的微观解释

教学方法:演示法、讲授法、探究法、讨论法、多媒体辅助

教学用具:伽尔顿板、豌豆、硬币。

五、教学流程

环节一:引入新课 利用复习前一节课的相关知识,并提出意料之外的问题,引出事件。

环节二:概念感知 根据事件,引出随机事件、统计规律相关概念。

环节三:认识特点 认识气体分子运动具备的相关特点

环节四:分析图象 利用分子运动速率相关数据的表格与图像,对其分析,了解微观统计规律,图像意义。

环节五:微观解释 结合分子动理论,对气体压强进行微观解释,并利用实验体会微观不连续、宏观连续稳定。

环节六:总结归纳 总结课上内容,归纳相关知识,梳理学习脉络。

六、教学过程

(见表格)

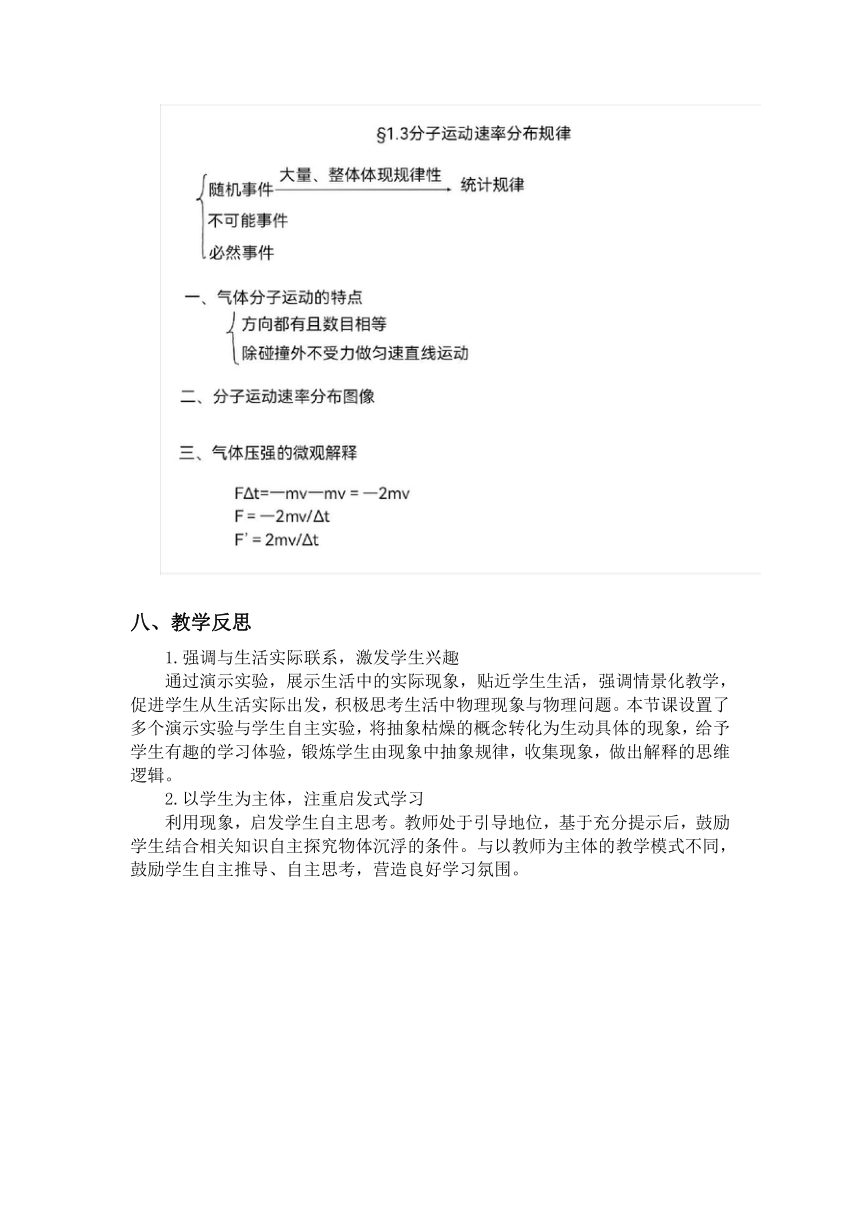

七、板书设计

八、教学反思

1.强调与生活实际联系,激发学生兴趣

通过演示实验,展示生活中的实际现象,贴近学生生活,强调情景化教学,促进学生从生活实际出发,积极思考生活中物理现象与物理问题。本节课设置了多个演示实验与学生自主实验,将抽象枯燥的概念转化为生动具体的现象,给予学生有趣的学习体验,锻炼学生由现象中抽象规律,收集现象,做出解释的思维逻辑。

2.以学生为主体,注重启发式学习

利用现象,启发学生自主思考。教师处于引导地位,基于充分提示后,鼓励学生结合相关知识自主探究物体沉浮的条件。与以教师为主体的教学模式不同,鼓励学生自主推导、自主思考,营造良好学习氛围。

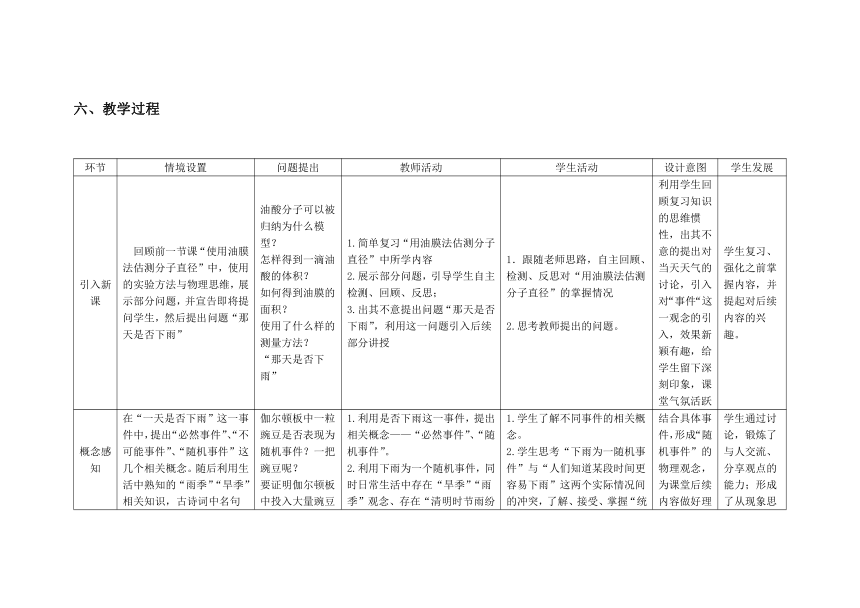

六、教学过程

环节 情境设置 问题提出 教师活动 学生活动 设计意图 学生发展

引入新课 回顾前一节课“使用油膜法估测分子直径”中,使用的实验方法与物理思维,展示部分问题,并宣告即将提问学生,然后提出问题“那天是否下雨” 油酸分子可以被归纳为什么模型? 怎样得到一滴油酸的体积? 如何得到油膜的面积? 使用了什么样的测量方法? “那天是否下雨” 1.简单复习“用油膜法估测分子直径”中所学内容 2.展示部分问题,引导学生自主检测、回顾、反思; 3.出其不意提出问题“那天是否下雨”,利用这一问题引入后续部分讲授 1.跟随老师思路,自主回顾、检测、反思对“用油膜法估测分子直径”的掌握情况 2.思考教师提出的问题。 利用学生回顾复习知识的思维惯性,出其不意的提出对当天天气的讨论,引入对“事件“这一观念的引入,效果新颖有趣,给学生留下深刻印象,课堂气氛活跃 学生复习、强化之前掌握内容,并提起对后续内容的兴趣。

概念感知 在“一天是否下雨”这一事件中,提出“必然事件”、“不可能事件”、“随机事件”这几个相关概念。随后利用生活中熟知的“雨季”“旱季”相关知识,古诗词中名句“清明时节雨纷纷”、“春潮带雨晚来急”,指出随机事件整体会表现出规律性,引出“统计规律”概念。 先利用“二十四节气”给予学生一个“统计概念”的实际应用实例。 随后进行伽尔顿板演示实验,给予学生随机事件与统计规律的直观感受,加深其对概念的理解、记忆。 最后再举例“掷硬币”,利用生活常见现象,进一步强化统计规律的实际应用概念/ 实验:伽尔顿板演示 器材:自制伽尔顿板、豌豆 实验内容:将一粒豌豆投入伽尔顿板中,观察其最终下落到的隔板位置;再将一把(足够多)豌豆投入伽尔顿板中,观察其统计规律。 伽尔顿板中一粒豌豆是否表现为随机事件?一把豌豆呢? 要证明伽尔顿板中投入大量豌豆展现出的分布情况是一种统计规律,应该怎么办? 1.利用是否下雨这一事件,提出相关概念——“必然事件”、“随机事件”。 2.利用下雨为一个随机事件,同时日常生活中存在“旱季”“雨季”观念、存在“清明时节雨纷纷”的诗句,引出“统计规律”概念。 3.介绍“二十四节气”这一中国古代人民对统计规律的应用,突出其贡献,增进民族自豪感与物理观念与责任感。 4.利用伽尔顿板实验,展示一粒、两粒豆子位置的随机性与足够多豆子位置呈现的分布规律——中间多、两边少,形成一个倒钟型的事实,给予学生对“统计规律”这一概念直观的感受。并提出疑问,一次投入大量豆子形成的分布规律是随机事件还是统计规律?引导学生课下进行自主探究。 5.利用“掷硬币”,强调统计规律的重要意义与实际广泛应用。 1.学生了解不同事件的相关概念。 2.学生思考“下雨为一随机事件”与“人们知道某段时间更容易下雨”这两个实际情况间的冲突,了解、接受、掌握“统计规律”相关概念。 3.感受“二十四节气”的时代进步性与突出贡献,增进民族自豪感,形成利用物理知识来提升生产水平的观念。 4.学生认真观察教师进行的伽尔顿板演示实验,思考一粒豆子下落位置与足够多豆子下落位置的不同,对“统计规律”形成直观的认知。 4.形成相关疑问,提升探究兴趣。 结合具体事件,形成“随机事件”的物理观念,为课堂后续内容做好理论铺垫,给出推导前提条件。 给予学生对于“统计规律”的直观感受,印象深刻。 同时激发学生对“统计规律”的深层次探究。 学生通过讨论,锻炼了与人交流、分享观点的能力;形成了从现象思考原理及解决问题的思维方向 学生建立对物理观念进行探究的兴趣与观念。

认识特点 利用“分子动理论”、“油膜法估测油酸分子大小”中已知的部分知识,逐步进行理论上的模型建构与推导,总结归纳得出气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的机会均等,分子速率按一定规律分布。 气体分子的模型应该是什么样子?分子间作用力如何?分子运动方向如何?运动速率如何? 1.利用学生已知的液体分子模型,结合气体分子间距更大,引导学生建构出气体分子的模型。 2.由“力是改变物体运动状态的原因”,引导学生研究分子运动情况先要分析分子受力情况;再结合相关图像,得出气体分子除碰撞外保持匀速直线运动的结论。 3.再给出气体分子数目的量级,强调虽然气体分子间距较液体分子更大,但由于气体分子数目众多,单位体积内气体分子数也多,引导学得到分子间碰撞频繁的结论。从而得出气体分子运动方向随机且均等、分子速率分布按一定规律分布的结论。 1.回忆液体分子模型,根据教师引导,猜测、推测、思考并构建出气体分子模型——相距较远的小球。 2.根据老师的引导,分析气体分子运动情况,并理解气体分子除碰撞外保持匀速直线运动。 3.依照教师给出的数据,理解n的作用,理解气体分子碰撞频繁,推导气体分子运动方向均等,运动速率分布按一定规律。 利用已知物理模型,通过两分子区别,促使学生自主构建出气体分子的模型,加深其对知识点的印象,发展其科学思维能力。 学生自主分析,提升自主探究能力,激发对科学的热情和兴趣;学生分享观点与讨论,加强了与人交流的能力与分享观点的能力。

分析图象 给出氧气分子在0℃和100℃下的速率分布情况数据的表格,让学生思考表格中数据具备特点。再给出依据表格数据做出的图像,让学生依据图像,分析分布规律,并提出对图像和表格数据分析的区别,强调图像的直观作用。 学生分析图像,自行总结出速率分布的规律。 回顾之前对“温度越高分子热运动越剧烈”,形成更直观的体会。 不同温度下同种物质分子运动速率分布有何特点? 表格与图表在反应规律性上各有什么优劣? 气体分子速率分布规律? 1.展示氧气分子0℃和100℃下不同速率的出现概率表格,提问学生能观察出什么特点? 2.再给出上述数据对应的条形统计图,再提问学生能观察出什么特点,分析具有什么规律? 3.提问学生,表格和图像有什么优劣点,更喜欢哪种数据表现形式。 4.回顾并加深对“温度越高分子运动越剧烈”的理解、体会。 1.观察教师给出的数据表格,思考数据具备的特点及规律; 2.再观察教师给出的条形统计图,思考数据具备的特点及规律; 3.总结出气体分子运动速率分布规律; 4.在教师引导下比较上述两种数据表现形式,分析其优缺点; 5.根据教师的回顾,深化对“温度越高分子运动越剧烈”的认识。 学生从数据表、条形图两种方式下观察、寻找速率分布规律,提升学生课堂参与度、以学生为主体;加深学生对“温度越高气体分子运动越剧烈”的理解。 学生自主分析,提升自主探究能力,建立比较的科学思维,提升物理感知能力。

微观解释 由分子间碰撞转向分析分子与容器壁的碰撞,选取最简单模型“正碰”“弹性碰撞”,让学生自主分析器壁收到的单个分子的作用力;再使模型复杂化,让学生小组讨论分析非正碰情况下的容器壁受力情况。再给出模拟气体压强产生的机理演示实验,让学生体会单个分子撞击间断、不均匀,而大量分子总体上体现为连续、平均的实际情况,加深对气体压强的微观解释的理解,并能进行一定程度上的应用。 实验:模拟气体压强产生机理 器材:电子秤、豆子 实验内容:将一粒豆子从一高度释放落在电子称上,观察示数变化;再将大量豆子从袋口中缓慢倾倒在电子秤上,观察示数变化。 容器壁受力情况? 宏观上气体压强稳定连续的原因? 模拟实验中示数出现明显区别的原因? 1.选取正碰模型,引导学生自主推导作用力; 2.将情况进一步复杂化,引导学生小组讨论完成非正碰时作用力表现情况。 3.提出疑问:为什么分子时单个分立碰撞在容器壁上,但是分子压强却是稳定、连续的? 4.完成演示实验,解释单个分子分立、大量分子连续的实际情况。 1.在教师引导下完成正碰模型下,单个气体分子对容器壁的作用力推导; 2.在教师引导下,小组合作讨论完成非正碰模型下的单个气体分子对容器壁的作用力。 3.思考单个分子作用力分立但是宏观上气体压强均匀连续间的矛盾,并提出可能的解释。 4.观察教师演示实验,建立宏观连续的观念。 学生自主探究气体分子对容器壁的作用力情况,锻炼学生自主学习能力。 利用实验,直观展示微观上单个分子作用力分立、但宏观上气体压强均匀连续。 形成现象与物理知识连接的意识,提升利用知识解决实际问题的意识

总结归纳 课堂小结 通过本节课你有哪些收获 倾听学生的总结并作点评 讨论并总结本节课的收获: 1.统计规律的概念与应用。 2.知道分子运动速率分布规律,初步接触图表对分析数据的帮助。 3.初步建立微观分立、宏观连续的物理感知。 培养学生总结概括能力;帮助学生把握知识脉络,建构知识体系 通过总结概括本节内容,更清晰、系统地了解气体分子运动速率分布规律。

一、教学内容分析

《分子运动速率分布规律》是《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》选择性必修三中,3.1“固体、液体和气体”主题下3.1.2部分的内容。

内容要求为:“了解分子运动速率分布的统计规律,知道分子运动速率分布图像的物理意义。”提出的相关活动建议为:“通过调查,了解生活中表现统计规律的实例。”

《分子运动速率分布规律》是2019年人教版选择性必修三第一章《分子动理论》的第三节,内容包括气体分子运动的特点、分子运动速率分布图像、气体压强的微观解释三个部分。教材利用伽尔顿板实验分布遵从一定规律入手,利用对事件出现情况的判断,引出对统计规律这一概念的定义。再利用对分子模型的抽象、近似讨论,总结出气体分子运动的特点:气体分子除了相互碰撞或跟器壁碰撞外不受力做匀速直线运动;在某一时刻向任意方向运动分子都有且数目几乎相等。再给出分子运动不同速率分布情况的图表,由此进行进一步分析讨论。最终在上述基础上,做出气体压强的微观解释,并使用一个演示实验解释单个分子撞击间断、但大量分子显示均匀的现象。

二、学情分析

在生活经验与前概念上,分子动理论区别于之前的宏观状态下可直接观察到的、与日常生活更加贴近的宏观层面的研究,属于较为脱离生活实际的微观理论。对于学生而言,从生活经验中直接获取认识的概率较低,难度较大。

在原有知识、技能与能力发展水平上,学生在之前学习中,已经了解分子动理论的相关内容,具备对微观分子运动的相关知识的分析、了解能力。

在思维与能力上,学生已经接触完必修内容与选择性必修的大部分内容,物理思维得到形成、物理能力得到提升,具备了对微观状态的构建思维与感知能力,但是由于微观世界本身的抽象性,仍对高中生的想象力提出考验。

三、教学目标

结合物理学科核心素养目标,提出如下教学目标:

在物理观念上:1.结合随机事件条件,初步知道什么是统计规律。

2.知道气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的机会 均等,分子速率按一定规律分布。

3.知道气体分子运动速率分布图像及其特征。

4.知道气体压强的微观解释。

在科学思维方面:1.了解分子运动速率分布的统计规律,知道分子运动速率分布图像的物理意义。

2.能用气体分子动理论解释气体压强与所对应的微观物 理量间的联系。

在科学探究中:1.能在观察伽尔顿板的实验现象中提出物理问题,形成猜想与假设,并对实验结果进行交流并做出解释。

2.能由气体分子撞击不连续与器壁受力均匀间的矛盾,利用豆粒进行模拟实验,体验设计实验与制定方案的科学探究过程。

在科学态度与责任里:1.能在实验的基础上,形成实事求是的实验态度与严谨细致 的科学态度。

2.能由实验中体会到物理的学科魅力。

3.体会古人由生活现象总结出统计规律的毅力与才华 ,激发学生留心生活现象、探究物理知识的兴趣。

四、教学重难点

教学重点:了解统计规律和分子运动速率分布的特点

教学难点:气体压强的微观解释

教学方法:演示法、讲授法、探究法、讨论法、多媒体辅助

教学用具:伽尔顿板、豌豆、硬币。

五、教学流程

环节一:引入新课 利用复习前一节课的相关知识,并提出意料之外的问题,引出事件。

环节二:概念感知 根据事件,引出随机事件、统计规律相关概念。

环节三:认识特点 认识气体分子运动具备的相关特点

环节四:分析图象 利用分子运动速率相关数据的表格与图像,对其分析,了解微观统计规律,图像意义。

环节五:微观解释 结合分子动理论,对气体压强进行微观解释,并利用实验体会微观不连续、宏观连续稳定。

环节六:总结归纳 总结课上内容,归纳相关知识,梳理学习脉络。

六、教学过程

(见表格)

七、板书设计

八、教学反思

1.强调与生活实际联系,激发学生兴趣

通过演示实验,展示生活中的实际现象,贴近学生生活,强调情景化教学,促进学生从生活实际出发,积极思考生活中物理现象与物理问题。本节课设置了多个演示实验与学生自主实验,将抽象枯燥的概念转化为生动具体的现象,给予学生有趣的学习体验,锻炼学生由现象中抽象规律,收集现象,做出解释的思维逻辑。

2.以学生为主体,注重启发式学习

利用现象,启发学生自主思考。教师处于引导地位,基于充分提示后,鼓励学生结合相关知识自主探究物体沉浮的条件。与以教师为主体的教学模式不同,鼓励学生自主推导、自主思考,营造良好学习氛围。

六、教学过程

环节 情境设置 问题提出 教师活动 学生活动 设计意图 学生发展

引入新课 回顾前一节课“使用油膜法估测分子直径”中,使用的实验方法与物理思维,展示部分问题,并宣告即将提问学生,然后提出问题“那天是否下雨” 油酸分子可以被归纳为什么模型? 怎样得到一滴油酸的体积? 如何得到油膜的面积? 使用了什么样的测量方法? “那天是否下雨” 1.简单复习“用油膜法估测分子直径”中所学内容 2.展示部分问题,引导学生自主检测、回顾、反思; 3.出其不意提出问题“那天是否下雨”,利用这一问题引入后续部分讲授 1.跟随老师思路,自主回顾、检测、反思对“用油膜法估测分子直径”的掌握情况 2.思考教师提出的问题。 利用学生回顾复习知识的思维惯性,出其不意的提出对当天天气的讨论,引入对“事件“这一观念的引入,效果新颖有趣,给学生留下深刻印象,课堂气氛活跃 学生复习、强化之前掌握内容,并提起对后续内容的兴趣。

概念感知 在“一天是否下雨”这一事件中,提出“必然事件”、“不可能事件”、“随机事件”这几个相关概念。随后利用生活中熟知的“雨季”“旱季”相关知识,古诗词中名句“清明时节雨纷纷”、“春潮带雨晚来急”,指出随机事件整体会表现出规律性,引出“统计规律”概念。 先利用“二十四节气”给予学生一个“统计概念”的实际应用实例。 随后进行伽尔顿板演示实验,给予学生随机事件与统计规律的直观感受,加深其对概念的理解、记忆。 最后再举例“掷硬币”,利用生活常见现象,进一步强化统计规律的实际应用概念/ 实验:伽尔顿板演示 器材:自制伽尔顿板、豌豆 实验内容:将一粒豌豆投入伽尔顿板中,观察其最终下落到的隔板位置;再将一把(足够多)豌豆投入伽尔顿板中,观察其统计规律。 伽尔顿板中一粒豌豆是否表现为随机事件?一把豌豆呢? 要证明伽尔顿板中投入大量豌豆展现出的分布情况是一种统计规律,应该怎么办? 1.利用是否下雨这一事件,提出相关概念——“必然事件”、“随机事件”。 2.利用下雨为一个随机事件,同时日常生活中存在“旱季”“雨季”观念、存在“清明时节雨纷纷”的诗句,引出“统计规律”概念。 3.介绍“二十四节气”这一中国古代人民对统计规律的应用,突出其贡献,增进民族自豪感与物理观念与责任感。 4.利用伽尔顿板实验,展示一粒、两粒豆子位置的随机性与足够多豆子位置呈现的分布规律——中间多、两边少,形成一个倒钟型的事实,给予学生对“统计规律”这一概念直观的感受。并提出疑问,一次投入大量豆子形成的分布规律是随机事件还是统计规律?引导学生课下进行自主探究。 5.利用“掷硬币”,强调统计规律的重要意义与实际广泛应用。 1.学生了解不同事件的相关概念。 2.学生思考“下雨为一随机事件”与“人们知道某段时间更容易下雨”这两个实际情况间的冲突,了解、接受、掌握“统计规律”相关概念。 3.感受“二十四节气”的时代进步性与突出贡献,增进民族自豪感,形成利用物理知识来提升生产水平的观念。 4.学生认真观察教师进行的伽尔顿板演示实验,思考一粒豆子下落位置与足够多豆子下落位置的不同,对“统计规律”形成直观的认知。 4.形成相关疑问,提升探究兴趣。 结合具体事件,形成“随机事件”的物理观念,为课堂后续内容做好理论铺垫,给出推导前提条件。 给予学生对于“统计规律”的直观感受,印象深刻。 同时激发学生对“统计规律”的深层次探究。 学生通过讨论,锻炼了与人交流、分享观点的能力;形成了从现象思考原理及解决问题的思维方向 学生建立对物理观念进行探究的兴趣与观念。

认识特点 利用“分子动理论”、“油膜法估测油酸分子大小”中已知的部分知识,逐步进行理论上的模型建构与推导,总结归纳得出气体分子运动的特点:分子沿各个方向运动的机会均等,分子速率按一定规律分布。 气体分子的模型应该是什么样子?分子间作用力如何?分子运动方向如何?运动速率如何? 1.利用学生已知的液体分子模型,结合气体分子间距更大,引导学生建构出气体分子的模型。 2.由“力是改变物体运动状态的原因”,引导学生研究分子运动情况先要分析分子受力情况;再结合相关图像,得出气体分子除碰撞外保持匀速直线运动的结论。 3.再给出气体分子数目的量级,强调虽然气体分子间距较液体分子更大,但由于气体分子数目众多,单位体积内气体分子数也多,引导学得到分子间碰撞频繁的结论。从而得出气体分子运动方向随机且均等、分子速率分布按一定规律分布的结论。 1.回忆液体分子模型,根据教师引导,猜测、推测、思考并构建出气体分子模型——相距较远的小球。 2.根据老师的引导,分析气体分子运动情况,并理解气体分子除碰撞外保持匀速直线运动。 3.依照教师给出的数据,理解n的作用,理解气体分子碰撞频繁,推导气体分子运动方向均等,运动速率分布按一定规律。 利用已知物理模型,通过两分子区别,促使学生自主构建出气体分子的模型,加深其对知识点的印象,发展其科学思维能力。 学生自主分析,提升自主探究能力,激发对科学的热情和兴趣;学生分享观点与讨论,加强了与人交流的能力与分享观点的能力。

分析图象 给出氧气分子在0℃和100℃下的速率分布情况数据的表格,让学生思考表格中数据具备特点。再给出依据表格数据做出的图像,让学生依据图像,分析分布规律,并提出对图像和表格数据分析的区别,强调图像的直观作用。 学生分析图像,自行总结出速率分布的规律。 回顾之前对“温度越高分子热运动越剧烈”,形成更直观的体会。 不同温度下同种物质分子运动速率分布有何特点? 表格与图表在反应规律性上各有什么优劣? 气体分子速率分布规律? 1.展示氧气分子0℃和100℃下不同速率的出现概率表格,提问学生能观察出什么特点? 2.再给出上述数据对应的条形统计图,再提问学生能观察出什么特点,分析具有什么规律? 3.提问学生,表格和图像有什么优劣点,更喜欢哪种数据表现形式。 4.回顾并加深对“温度越高分子运动越剧烈”的理解、体会。 1.观察教师给出的数据表格,思考数据具备的特点及规律; 2.再观察教师给出的条形统计图,思考数据具备的特点及规律; 3.总结出气体分子运动速率分布规律; 4.在教师引导下比较上述两种数据表现形式,分析其优缺点; 5.根据教师的回顾,深化对“温度越高分子运动越剧烈”的认识。 学生从数据表、条形图两种方式下观察、寻找速率分布规律,提升学生课堂参与度、以学生为主体;加深学生对“温度越高气体分子运动越剧烈”的理解。 学生自主分析,提升自主探究能力,建立比较的科学思维,提升物理感知能力。

微观解释 由分子间碰撞转向分析分子与容器壁的碰撞,选取最简单模型“正碰”“弹性碰撞”,让学生自主分析器壁收到的单个分子的作用力;再使模型复杂化,让学生小组讨论分析非正碰情况下的容器壁受力情况。再给出模拟气体压强产生的机理演示实验,让学生体会单个分子撞击间断、不均匀,而大量分子总体上体现为连续、平均的实际情况,加深对气体压强的微观解释的理解,并能进行一定程度上的应用。 实验:模拟气体压强产生机理 器材:电子秤、豆子 实验内容:将一粒豆子从一高度释放落在电子称上,观察示数变化;再将大量豆子从袋口中缓慢倾倒在电子秤上,观察示数变化。 容器壁受力情况? 宏观上气体压强稳定连续的原因? 模拟实验中示数出现明显区别的原因? 1.选取正碰模型,引导学生自主推导作用力; 2.将情况进一步复杂化,引导学生小组讨论完成非正碰时作用力表现情况。 3.提出疑问:为什么分子时单个分立碰撞在容器壁上,但是分子压强却是稳定、连续的? 4.完成演示实验,解释单个分子分立、大量分子连续的实际情况。 1.在教师引导下完成正碰模型下,单个气体分子对容器壁的作用力推导; 2.在教师引导下,小组合作讨论完成非正碰模型下的单个气体分子对容器壁的作用力。 3.思考单个分子作用力分立但是宏观上气体压强均匀连续间的矛盾,并提出可能的解释。 4.观察教师演示实验,建立宏观连续的观念。 学生自主探究气体分子对容器壁的作用力情况,锻炼学生自主学习能力。 利用实验,直观展示微观上单个分子作用力分立、但宏观上气体压强均匀连续。 形成现象与物理知识连接的意识,提升利用知识解决实际问题的意识

总结归纳 课堂小结 通过本节课你有哪些收获 倾听学生的总结并作点评 讨论并总结本节课的收获: 1.统计规律的概念与应用。 2.知道分子运动速率分布规律,初步接触图表对分析数据的帮助。 3.初步建立微观分立、宏观连续的物理感知。 培养学生总结概括能力;帮助学生把握知识脉络,建构知识体系 通过总结概括本节内容,更清晰、系统地了解气体分子运动速率分布规律。

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子