第5课 中国古代官员的选拔与管理-教学设计

文档属性

| 名称 | 第5课 中国古代官员的选拔与管理-教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 348.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-09 19:59:12 | ||

图片预览

文档简介

第五课 中国古代官员的选拔与管理

一、教材分析

本课是选择性必修1 《国家制度与社会治理》第二单元“官员的选拔与管理”中的第一课时,侧重讲授中国古代的官员选拔和管理。本课分为三个子目,分别讲授秦汉至魏晋南北朝(提及了先秦的制度)、隋唐至两宋、元明清三个大时段的两个内容:官员的选拔和官员的管理。本课涉及的时间比较长,制度比较多,如何条理清晰、去芜存菁的讲清古代官员选拔和管理的更迭、特点及原因是本课的重难点。

二、学情分析

本课《中国古代官员的选拔与管理》所涉及的基础知识点,学生在初中、高一已有学习,例如,初中教材正文及课后知识拓展部分展示察举制、科举制相关知识;高一《纲要上》学习了西周宗法制、秦国商鞅变法奖励军功、墨家“尚贤”、秦朝三公九卿制、西汉察举制、13州刺史、曹魏九品中正制、隋唐科举制的创立和发展、宋代四监司、通判,宋南北分卷,明朝司礼监、清朝奏折制度等历史知识,因此,高二的学生已经有一定的基础知识储备。同时,经过高一的学习和积累,学生还掌握了一定的唯物史观和运用史料的方法,因此具备自主梳理知识点,及借助史料来分析解释某种历史现象或历史变化的能力。

根据课前摸查,学生对察举制、九品中正制和科举制等主要选官制度的时间、选拔标准相对了解,而对考核、监察制度则了解甚少。同时,学生对制度间调整变化的原因不清晰,存在较多疑问,对制度变迁缺乏整体性认知。

三、教学目标

课程标准对本课要求如下:了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度。

故此,本课教学目标设定为:

1. 引导学生通过表格自主梳理中国古代官员选拔制度,从特定时间、空间的角度了解认识中国古代官员选拔方式的演变过程,落实时空观念素养。通过专家视点,引导学生归纳选官制度的历史演变趋势,增强对中国古代制度文明的理解和接纳,更好的理解当下中国制度建设的“历史正当性”,增强对文化自信,培育家国情怀。

2.通过史料及唯物史观的学法指导,引导学生从具体的时空框架下考察选官制度变化的原因、辩证看待制度的利弊,涵育史料实证、唯物史观等素养。

3.通过表格和前述学习方法,引导学生自主归纳官员的考核和监察制度的发展演变,借此检验、评价学生本节课的学习效果。

由上分析,制定本节课学习重点为:各主要时期官员选拔与管理的核心内容。学习难点:官员选拔与管理制度演变的原因。

四、教学方法

课堂讲授与史料情境研习相结合

五、教学过程设计

导入:

同学们,大家好,今天我们学习第五课《中国古代官员的选拔与管理》。

当一个国家的政治制度建立起来,官员的选拔与管理就非常重要了,因为在政治制度运行的过程中,需要对其行政人员不断的更替--选拔吸纳新成员,免退劣质旧成员,才能保证官僚队伍的素质,延续政治制度的生命力。官员的选拔主要体现为选官制度,而官员的管理则涉及到考核和监察制度。由于时间原因,我们先重点关注选官制度。

一、中国古代官员的选拔制度

(一)中国古代官员选拔制度的演变过程和趋势

请大家根据课本知识,结合表格提示角度,简述中国古代选官制度的演变情况。

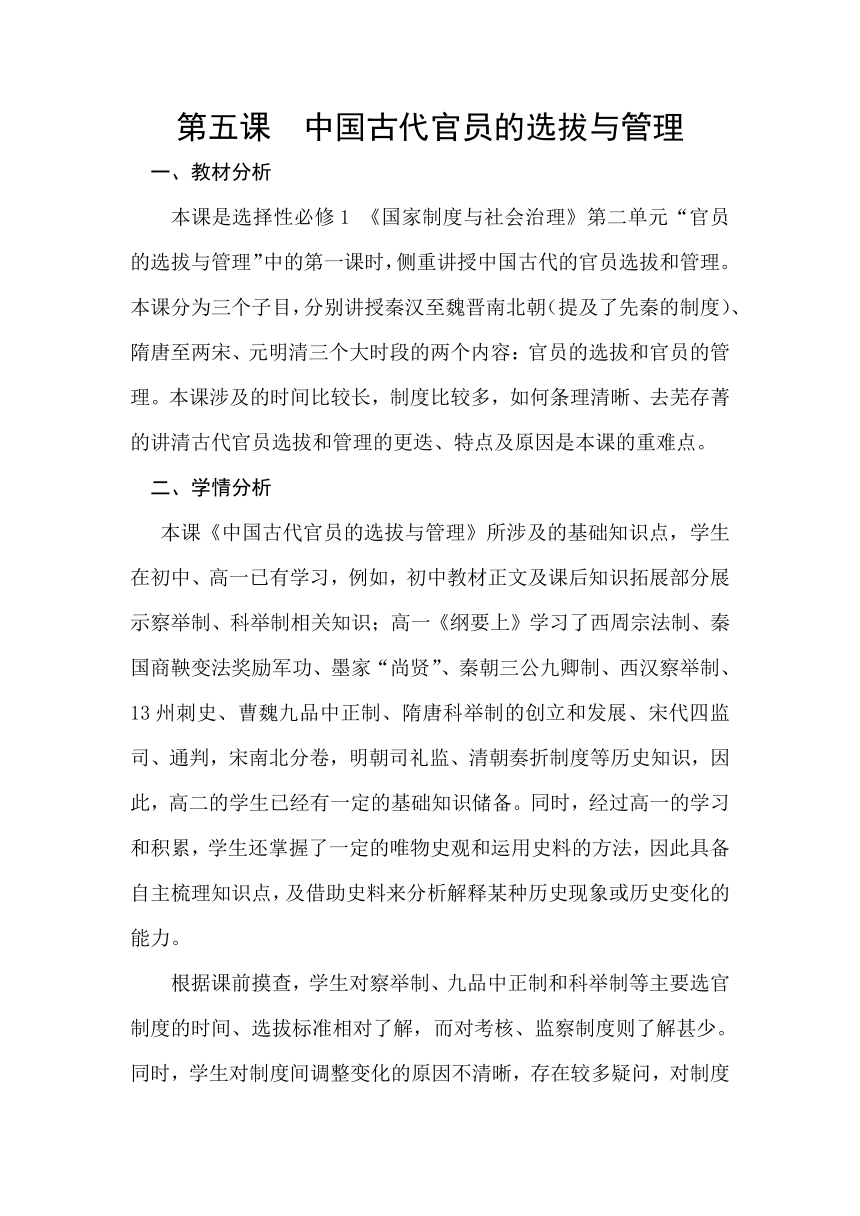

1. 根据课本知识,简述中国古代选官制度的演变情况。

(预设学生经过预习,能答出对应的基本史实,个别表述不准确之初,教师纠正补充。)

教师总结:恰如历史学家钱穆在《中国历代政治得失》中所言“就历史经验论,……任何一制度,亦绝不能历久而不变。” 中国古代的选官制度,也是如此——在不断的调整、变化。

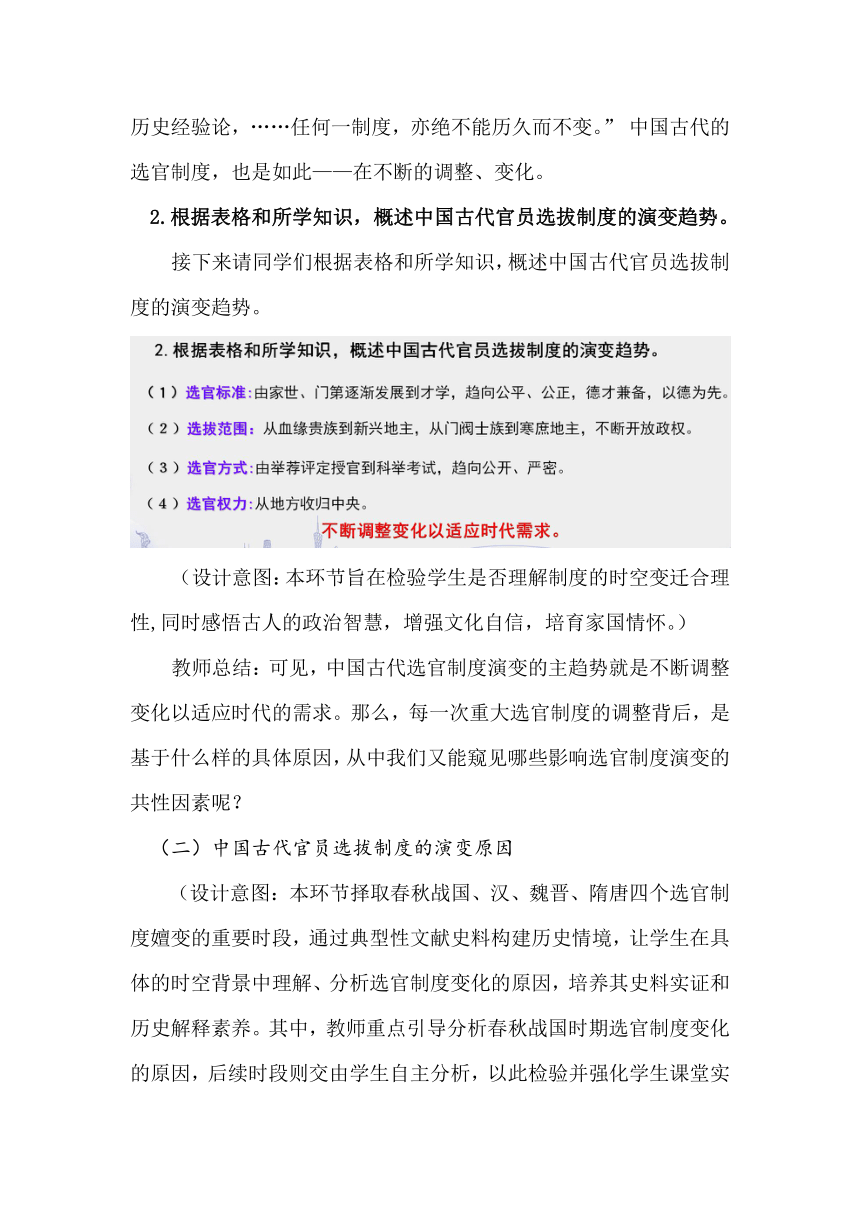

2.根据表格和所学知识,概述中国古代官员选拔制度的演变趋势。

接下来请同学们根据表格和所学知识,概述中国古代官员选拔制度的演变趋势。

(设计意图:本环节旨在检验学生是否理解制度的时空变迁合理性,同时感悟古人的政治智慧,增强文化自信,培育家国情怀。)

教师总结:可见,中国古代选官制度演变的主趋势就是不断调整变化以适应时代的需求。那么,每一次重大选官制度的调整背后,是基于什么样的具体原因,从中我们又能窥见哪些影响选官制度演变的共性因素呢?

(二)中国古代官员选拔制度的演变原因

(设计意图:本环节择取春秋战国、汉、魏晋、隋唐四个选官制度嬗变的重要时段,通过典型性文献史料构建历史情境,让学生在具体的时空背景中理解、分析选官制度变化的原因,培养其史料实证和历史解释素养。其中,教师重点引导分析春秋战国时期选官制度变化的原因,后续时段则交由学生自主分析,以此检验并强化学生课堂实际所学。)

春秋战国时期,在延续西周世官制的基础上,出现了荐举、军功授爵等选官方式。请同学们根据史料分析其原因。

材料:

(周)威烈王二十三年(BC403),九鼎震。命韩、魏、赵为诸侯。 ——《史记》

问题设计:

1.这段材料反映了哪一历史事件?(预设:三家分晋。)

2.九鼎象征着什么?(预设:分封制下森严的等级秩序。)

3.为什么周天子命“韩、魏、赵”为诸侯会导致九鼎震?

(预设:卿大夫势力上升变成诸侯,这意味着宗法血缘关系、等级森严的分封制逐步瓦解,世官制失去了它的政治根基。)(教师补充:钱穆先生曾讲“任何一项制度,绝不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。分封制、宗法制的瓦解,也意味着世官制失掉了它的制度根基。)

4.春秋战国时期分封制、宗法制所代表的贵族政治逐渐瓦解的根本原因是什么?(预设:社会经济的发展:铁犁牛耕的产生和推广,井田制瓦解,封建土地私有制发展,小农经济形成和发展,从来带来了阶级变动即奴隶主贵族衰落,新兴地主阶级势力上升,进而引起政治动荡。)

材料:

魏文侯问李克(悝)曰:“为国如何?”对曰“食有劳而禄有功……其父有功而禄,其子无功而食之……夺其禄以来四方之士。”

——《说苑》

问题设计:

1.“其父有功而禄,其子无功而食之”是什么制度?(预设:世官制)

2.李悝对此持何种态度?(预设:否定)。为何否定?(预设:世官制存在弊端。“公门有公,卿门有卿,奖赏不能劝他更努力,惩罚也不能改变他的懒惰”)

3.李悝提出了怎样的主张? (预设:主张“食有劳而禄有功”,“夺其禄以来四方之士”。即给有功劳之人俸禄,吸引更多的人才来魏国,实际上也是尚贤思想的体现)在当时,你觉得哪些表现代表着功劳?这反映了当时什么样的社会状况?(预设:农业劳动、军功。 小农经济发展,诸侯国战争频繁)

4.同时期的其他诸侯国有没有类似的举措?(预设:秦国商鞅奖励军功奖励农耕即“兴兵而伐,则武爵武任,按兵而农,则粟爵粟任”)

5.魏文侯采用李悝建议,进行变革,反映了诸侯王何种诉求?(预设:争霸图强“辟土地,莅中国而抚四夷”)

教师总结:由于“社会经济发展,阶级关系出现新变化。宗法血缘关系、贵族等级分封制逐步瓦解。世官制弊端显现。尚贤思想兴起。社会动荡,各国争霸图强。”春秋战国时期统治者对举荐贤才非常重视。

秦朝统一后,之前的很多选官方式,也基本被保留下来,只有有个别制度被取消,比如由于秦始皇觉得天下已经统一安定,门客无用,甚至容易发展为私人势力,影响稳定,就取消了 “以客出仕”的制度。与此同时,由于受法家思想影响,秦朝实行严格的法治,凡事皆断于法,因此对通晓法令的人格外需要,在丞相李斯的推动下,秦朝的主要选官制度发展为“以法为教、以吏为师”。

秦二世而亡,随后在农民起义中汉政权建立。公元前134年,汉武帝时,要求每个郡、国每年举孝子廉吏各一人。后来又出台政策,地方官员若不察举,就得免官,从此,察举制顺利推行,成为主要的选官制度。此后选官制度又经历了魏晋九品中正制、隋唐科举制创立并发展的重要嬗变。

接下来请同学们分小组,结合老师提供的学案材料,讨论两汉、魏晋、隋唐时期选官制度变化的原因。

两汉察举制:

材料:

董仲舒对曰:夫长吏多出于郎中、中郎,吏二千石子弟选郎吏,又以富訾,未必贤也。……累日以取贵,积久以致官,是以廉耻贸乱,贤不肖浑殽,未得其真。 ——《汉书 董仲舒传》

问题设计:

1.董仲舒认为当时汉代选官效果如何?这是为何?(预设:汉初取官未必贤,没有找到真正的人才。原来的选官制度父子继承或者花钱买官,存在弊端。)

材料:

汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌、廉正之行。”

——《汉官仪》

问题设计:

1.察举制选人有何特点?联系所学,思考为什么察举制会制定这样的选官标准?(预设:比较注重儒家思想强调的品行。因为汉武帝罢黜百家,尊崇儒术,这是思想政策在政治制度上的体现。即社会意识反作用于社会存在)

魏晋九品中正制:

问题设计:

根据课本,对比九品中正制与察举制的不同。联系所学知识,分析魏晋南北朝时期选官制度发生变化的原因。

(预设:不同:选官权由地方郡国,收归中央中正。原因1:主观想收权-东汉时豪强大族控制了地方选官权,不利于中央集权。原因2:客观得调整-东汉末年政治与社会秩序大乱,北方战乱,人口流动,很难考察被举者在乡里的舆论评价和为官能力。)

隋唐科举制:

材料:

今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。 ——《晋书 段灼传》

问题设计:

1.为何会出现材料中这种选官的结果?(预设:魏晋门阀士族势力发展,控制了选官,中正只看家世,不看道德才能。补充:纲要上:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受着政治、经济方面的特权,形成一个特殊的社会阶层,叫士族。)

教师引导:如阎步克教授所言:至南北朝,有识者对士族政治以及九品中正制多有批评。君主为了改变门阀势盛,威权下移的局面,开始启用寒庶,典掌机要。标准由出身门第变为以文化考试为主,考试逐渐居于选用官员制度的中心环节。

问题设计:

根据以上分析,请概括总结影响中国古代官员选拔制度演变的因素有哪些?体现了唯物史观什么原理?(预设:生产力及经济发展、政治环境、阶级力量、思想文化……体现了唯物史观“经济基础决定上层建筑”的原理。)

二、中国古代官员管理制度的演变

请大家根据表格提示,结合课本和所学,自主概括古代官员的考核制度和监察制度的演变过程。

(根据学生回答情况,教师适时进行指导、纠正。)

教师总结:周虽旧邦,其命维新。数千年的历史长河中,中国的官员选拔和管理制度始终紧随时代不断嬗变、更新。而深植于其中的政治智慧则传承至今,影响着中国乃至世界的制度建设。

六、学习资源与学业评价

详见第五课习题。

七、板书设计

八、教学反思

本课以“嬗变与传承”为引领教学的大概念,注重利用一手文献史料和实物史料创设学习探索情境,以逻辑相关度高的问题链方式推进学习指导,整节课内容紧凑,学生自主构建和思考占比较大,课堂教学实效比较好。

同时,本课注重以教学评价优化和落实教学实效,学前评价方案利于了解学情,以便进行课堂核心问题的精准设计,提升课堂教学质量;学中评价适时检验并强化学生课堂实际所学;课后评价作业进一步考察并发展学生迁移所学、探索解决新问题的学科素养。

略为遗憾之处是受课时内容所限,教师引用的史料类型较多局限于文献史料,日后教学还应注重多类型的史料搜集,创设更为丰富生动的学习探索情境

一、教材分析

本课是选择性必修1 《国家制度与社会治理》第二单元“官员的选拔与管理”中的第一课时,侧重讲授中国古代的官员选拔和管理。本课分为三个子目,分别讲授秦汉至魏晋南北朝(提及了先秦的制度)、隋唐至两宋、元明清三个大时段的两个内容:官员的选拔和官员的管理。本课涉及的时间比较长,制度比较多,如何条理清晰、去芜存菁的讲清古代官员选拔和管理的更迭、特点及原因是本课的重难点。

二、学情分析

本课《中国古代官员的选拔与管理》所涉及的基础知识点,学生在初中、高一已有学习,例如,初中教材正文及课后知识拓展部分展示察举制、科举制相关知识;高一《纲要上》学习了西周宗法制、秦国商鞅变法奖励军功、墨家“尚贤”、秦朝三公九卿制、西汉察举制、13州刺史、曹魏九品中正制、隋唐科举制的创立和发展、宋代四监司、通判,宋南北分卷,明朝司礼监、清朝奏折制度等历史知识,因此,高二的学生已经有一定的基础知识储备。同时,经过高一的学习和积累,学生还掌握了一定的唯物史观和运用史料的方法,因此具备自主梳理知识点,及借助史料来分析解释某种历史现象或历史变化的能力。

根据课前摸查,学生对察举制、九品中正制和科举制等主要选官制度的时间、选拔标准相对了解,而对考核、监察制度则了解甚少。同时,学生对制度间调整变化的原因不清晰,存在较多疑问,对制度变迁缺乏整体性认知。

三、教学目标

课程标准对本课要求如下:了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度。

故此,本课教学目标设定为:

1. 引导学生通过表格自主梳理中国古代官员选拔制度,从特定时间、空间的角度了解认识中国古代官员选拔方式的演变过程,落实时空观念素养。通过专家视点,引导学生归纳选官制度的历史演变趋势,增强对中国古代制度文明的理解和接纳,更好的理解当下中国制度建设的“历史正当性”,增强对文化自信,培育家国情怀。

2.通过史料及唯物史观的学法指导,引导学生从具体的时空框架下考察选官制度变化的原因、辩证看待制度的利弊,涵育史料实证、唯物史观等素养。

3.通过表格和前述学习方法,引导学生自主归纳官员的考核和监察制度的发展演变,借此检验、评价学生本节课的学习效果。

由上分析,制定本节课学习重点为:各主要时期官员选拔与管理的核心内容。学习难点:官员选拔与管理制度演变的原因。

四、教学方法

课堂讲授与史料情境研习相结合

五、教学过程设计

导入:

同学们,大家好,今天我们学习第五课《中国古代官员的选拔与管理》。

当一个国家的政治制度建立起来,官员的选拔与管理就非常重要了,因为在政治制度运行的过程中,需要对其行政人员不断的更替--选拔吸纳新成员,免退劣质旧成员,才能保证官僚队伍的素质,延续政治制度的生命力。官员的选拔主要体现为选官制度,而官员的管理则涉及到考核和监察制度。由于时间原因,我们先重点关注选官制度。

一、中国古代官员的选拔制度

(一)中国古代官员选拔制度的演变过程和趋势

请大家根据课本知识,结合表格提示角度,简述中国古代选官制度的演变情况。

1. 根据课本知识,简述中国古代选官制度的演变情况。

(预设学生经过预习,能答出对应的基本史实,个别表述不准确之初,教师纠正补充。)

教师总结:恰如历史学家钱穆在《中国历代政治得失》中所言“就历史经验论,……任何一制度,亦绝不能历久而不变。” 中国古代的选官制度,也是如此——在不断的调整、变化。

2.根据表格和所学知识,概述中国古代官员选拔制度的演变趋势。

接下来请同学们根据表格和所学知识,概述中国古代官员选拔制度的演变趋势。

(设计意图:本环节旨在检验学生是否理解制度的时空变迁合理性,同时感悟古人的政治智慧,增强文化自信,培育家国情怀。)

教师总结:可见,中国古代选官制度演变的主趋势就是不断调整变化以适应时代的需求。那么,每一次重大选官制度的调整背后,是基于什么样的具体原因,从中我们又能窥见哪些影响选官制度演变的共性因素呢?

(二)中国古代官员选拔制度的演变原因

(设计意图:本环节择取春秋战国、汉、魏晋、隋唐四个选官制度嬗变的重要时段,通过典型性文献史料构建历史情境,让学生在具体的时空背景中理解、分析选官制度变化的原因,培养其史料实证和历史解释素养。其中,教师重点引导分析春秋战国时期选官制度变化的原因,后续时段则交由学生自主分析,以此检验并强化学生课堂实际所学。)

春秋战国时期,在延续西周世官制的基础上,出现了荐举、军功授爵等选官方式。请同学们根据史料分析其原因。

材料:

(周)威烈王二十三年(BC403),九鼎震。命韩、魏、赵为诸侯。 ——《史记》

问题设计:

1.这段材料反映了哪一历史事件?(预设:三家分晋。)

2.九鼎象征着什么?(预设:分封制下森严的等级秩序。)

3.为什么周天子命“韩、魏、赵”为诸侯会导致九鼎震?

(预设:卿大夫势力上升变成诸侯,这意味着宗法血缘关系、等级森严的分封制逐步瓦解,世官制失去了它的政治根基。)(教师补充:钱穆先生曾讲“任何一项制度,绝不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。分封制、宗法制的瓦解,也意味着世官制失掉了它的制度根基。)

4.春秋战国时期分封制、宗法制所代表的贵族政治逐渐瓦解的根本原因是什么?(预设:社会经济的发展:铁犁牛耕的产生和推广,井田制瓦解,封建土地私有制发展,小农经济形成和发展,从来带来了阶级变动即奴隶主贵族衰落,新兴地主阶级势力上升,进而引起政治动荡。)

材料:

魏文侯问李克(悝)曰:“为国如何?”对曰“食有劳而禄有功……其父有功而禄,其子无功而食之……夺其禄以来四方之士。”

——《说苑》

问题设计:

1.“其父有功而禄,其子无功而食之”是什么制度?(预设:世官制)

2.李悝对此持何种态度?(预设:否定)。为何否定?(预设:世官制存在弊端。“公门有公,卿门有卿,奖赏不能劝他更努力,惩罚也不能改变他的懒惰”)

3.李悝提出了怎样的主张? (预设:主张“食有劳而禄有功”,“夺其禄以来四方之士”。即给有功劳之人俸禄,吸引更多的人才来魏国,实际上也是尚贤思想的体现)在当时,你觉得哪些表现代表着功劳?这反映了当时什么样的社会状况?(预设:农业劳动、军功。 小农经济发展,诸侯国战争频繁)

4.同时期的其他诸侯国有没有类似的举措?(预设:秦国商鞅奖励军功奖励农耕即“兴兵而伐,则武爵武任,按兵而农,则粟爵粟任”)

5.魏文侯采用李悝建议,进行变革,反映了诸侯王何种诉求?(预设:争霸图强“辟土地,莅中国而抚四夷”)

教师总结:由于“社会经济发展,阶级关系出现新变化。宗法血缘关系、贵族等级分封制逐步瓦解。世官制弊端显现。尚贤思想兴起。社会动荡,各国争霸图强。”春秋战国时期统治者对举荐贤才非常重视。

秦朝统一后,之前的很多选官方式,也基本被保留下来,只有有个别制度被取消,比如由于秦始皇觉得天下已经统一安定,门客无用,甚至容易发展为私人势力,影响稳定,就取消了 “以客出仕”的制度。与此同时,由于受法家思想影响,秦朝实行严格的法治,凡事皆断于法,因此对通晓法令的人格外需要,在丞相李斯的推动下,秦朝的主要选官制度发展为“以法为教、以吏为师”。

秦二世而亡,随后在农民起义中汉政权建立。公元前134年,汉武帝时,要求每个郡、国每年举孝子廉吏各一人。后来又出台政策,地方官员若不察举,就得免官,从此,察举制顺利推行,成为主要的选官制度。此后选官制度又经历了魏晋九品中正制、隋唐科举制创立并发展的重要嬗变。

接下来请同学们分小组,结合老师提供的学案材料,讨论两汉、魏晋、隋唐时期选官制度变化的原因。

两汉察举制:

材料:

董仲舒对曰:夫长吏多出于郎中、中郎,吏二千石子弟选郎吏,又以富訾,未必贤也。……累日以取贵,积久以致官,是以廉耻贸乱,贤不肖浑殽,未得其真。 ——《汉书 董仲舒传》

问题设计:

1.董仲舒认为当时汉代选官效果如何?这是为何?(预设:汉初取官未必贤,没有找到真正的人才。原来的选官制度父子继承或者花钱买官,存在弊端。)

材料:

汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌、廉正之行。”

——《汉官仪》

问题设计:

1.察举制选人有何特点?联系所学,思考为什么察举制会制定这样的选官标准?(预设:比较注重儒家思想强调的品行。因为汉武帝罢黜百家,尊崇儒术,这是思想政策在政治制度上的体现。即社会意识反作用于社会存在)

魏晋九品中正制:

问题设计:

根据课本,对比九品中正制与察举制的不同。联系所学知识,分析魏晋南北朝时期选官制度发生变化的原因。

(预设:不同:选官权由地方郡国,收归中央中正。原因1:主观想收权-东汉时豪强大族控制了地方选官权,不利于中央集权。原因2:客观得调整-东汉末年政治与社会秩序大乱,北方战乱,人口流动,很难考察被举者在乡里的舆论评价和为官能力。)

隋唐科举制:

材料:

今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。 ——《晋书 段灼传》

问题设计:

1.为何会出现材料中这种选官的结果?(预设:魏晋门阀士族势力发展,控制了选官,中正只看家世,不看道德才能。补充:纲要上:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受着政治、经济方面的特权,形成一个特殊的社会阶层,叫士族。)

教师引导:如阎步克教授所言:至南北朝,有识者对士族政治以及九品中正制多有批评。君主为了改变门阀势盛,威权下移的局面,开始启用寒庶,典掌机要。标准由出身门第变为以文化考试为主,考试逐渐居于选用官员制度的中心环节。

问题设计:

根据以上分析,请概括总结影响中国古代官员选拔制度演变的因素有哪些?体现了唯物史观什么原理?(预设:生产力及经济发展、政治环境、阶级力量、思想文化……体现了唯物史观“经济基础决定上层建筑”的原理。)

二、中国古代官员管理制度的演变

请大家根据表格提示,结合课本和所学,自主概括古代官员的考核制度和监察制度的演变过程。

(根据学生回答情况,教师适时进行指导、纠正。)

教师总结:周虽旧邦,其命维新。数千年的历史长河中,中国的官员选拔和管理制度始终紧随时代不断嬗变、更新。而深植于其中的政治智慧则传承至今,影响着中国乃至世界的制度建设。

六、学习资源与学业评价

详见第五课习题。

七、板书设计

八、教学反思

本课以“嬗变与传承”为引领教学的大概念,注重利用一手文献史料和实物史料创设学习探索情境,以逻辑相关度高的问题链方式推进学习指导,整节课内容紧凑,学生自主构建和思考占比较大,课堂教学实效比较好。

同时,本课注重以教学评价优化和落实教学实效,学前评价方案利于了解学情,以便进行课堂核心问题的精准设计,提升课堂教学质量;学中评价适时检验并强化学生课堂实际所学;课后评价作业进一步考察并发展学生迁移所学、探索解决新问题的学科素养。

略为遗憾之处是受课时内容所限,教师引用的史料类型较多局限于文献史料,日后教学还应注重多类型的史料搜集,创设更为丰富生动的学习探索情境

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理