第4课《孙权劝学》课件(共26张ppt)2024-2025学年统编版语文七年级下册

文档属性

| 名称 | 第4课《孙权劝学》课件(共26张ppt)2024-2025学年统编版语文七年级下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 17:39:18 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第4课 孙权劝学

部编版语文七年级下册第一单元

1.了解《资治通鉴》及司马光等文学常识,熟记重要的文言词语及句式,理解文章大意。(重点)

2.分析人物的对话,把握人物的性格特点。(难点)

3.学习规劝的艺术——善劝,明白后天学习的重要性,勉励自己重视学习,养成读书的好习惯。(素养)

核心素养目标

导入新课

同学们,你们有没有读过《三国演义》,那么再三国鼎立之时,吴王孙权雄霸一方,其手下有员名将叫吕蒙,此人武艺高强,战功卓著,曾随周瑜、程普大破曹操于赤壁,后又袭破关羽,占领荆州,深受吴王孙权的信赖。可吕蒙有个坏毛病,就是不爱学习。孙权屡屡劝他多学点知识,可他每次都推三阻四的,还自认为时一介武夫,读书于他没有用。这回,孙权又来劝他了,结果时怎么样的呢?,让我们一起走进《孙权劝学》。

任务一:知作者、明背景

作家作品

司马光(1019—1086),字君实,号迂叟。北宋杰出的政治家、史学家和散文家,世称“涑(sù)水先生”。

自幼嗜学,尤喜《左氏春秋》;及长,学识更为渊博。谏议大夫、翰林学士、御史中丞。他在政治上是保守派,顽固反对王安石变法。后退居洛阳十五年,专门从事《资治通鉴》的编撰。后任尚书左仆射(yè)(即宰相),不久辞世,谥号文正。

《资治通鉴》是由北宋司马光主持编纂的我国第一部编年体通史,它是中国第一部编年体通史,共294卷。它以时间为纲,事件为目,上起战国周威烈王二十三年(公元前403年),下迄五代后周世宗显德六年(公元959年),贯串了1362年间的史事。在这部书里,编者总结出许多经验教训,供统治者借鉴,宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴戒来加强统治,所以命名为《资治通鉴》。

人

链

接

物

孙权,字仲谋,三国时杰出领袖,吴国的创建者。自兄长孙策遇害后,他毅然接过重任,在五十多年的励精图治中稳固并扩展了江东基业。其最为人称道的功绩,乃是成功开发了东南地区,极大地推动了该地区的经济繁荣与社会发展,为后世留下了宝贵的财富。

陈寿评价道:“孙权能屈能伸,忍辱负重,善于任用人才,注重策略,具有勾践那样的非凡才智,是英雄中的佼佼者。因此,他能独霸江东,建立三国鼎立的伟业。”曹操则赞叹:“生子当如孙仲谋。”《三国志》

吕蒙 ,东吴国大将。字子明,出身于汝南富陡(即今安徽阜阳)。年轻时未涉猎书卷,却以勇气著称。后来,受到孙权的劝导,广泛阅读了众多兵法和历史书籍,成为智勇兼备之人。随孙权征战屡建奇功,被封为虎威将军。深得孙权和鲁肃的信任。鲁肃去世后,他负责东吴的军事指挥,秘密突袭荆州,成功捕杀关羽父子,声名远播于三国时期。关羽被杀后不久,他亦因病去世。

鲁肃,字子敬,乃临淮东城(位于现今的安徽定远)人士。在三国时期,作为吴王的宠臣,他深受器重。幼年时父亲早逝,由祖母一手带大。鲁肃自幼胸怀壮志,不重财富,乐于助人,且酷爱武术和射箭。在三国时期,鲁肃同样扮演了关键角色。他一生中最显著的成就在于提倡、实现并坚定不移地支持孙刘联盟,确保了三国鼎立的局面得以确立。

知

识

链

接

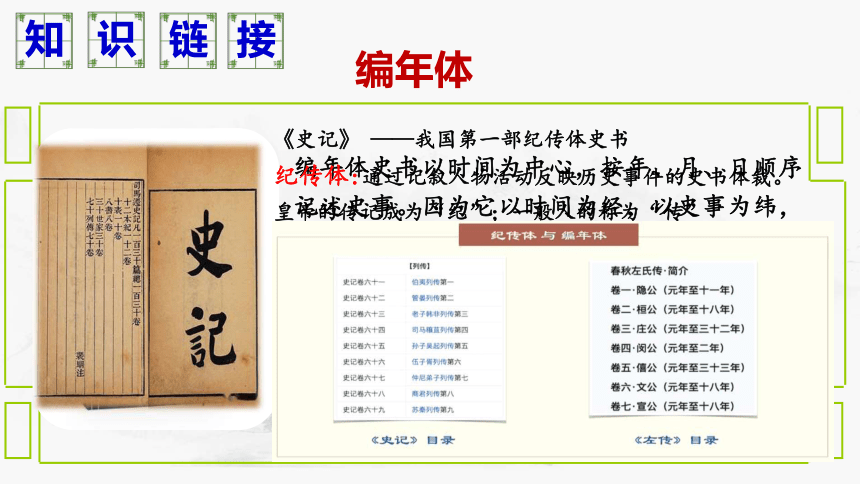

编年体史书以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事。因为它以时间为经,以史事为纬,比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系。《资治通鉴》是司马光历时近十九年主持编纂的一部规模空前的编年体通史巨著,也是我国现存编年体通史中影响最大的一部。《春秋》是我国现存最早的编年体史书。

编年体

《史记》 ——我国第一部纪传体史书

纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件的史书体裁。

皇帝的传记成为“纪”;一般人的称为“传”

写作背景

本文节选自《资治通鉴》卷六十六(中华书局1956年版)。题目是编者加的。文章所叙故事发生于三国之初。孙权大将周瑜在赤壁之战中大破曹操军队后,不久病死于江陵。鲁肃接替周瑜成为孙权的谋佐,劝孙权将荆州借给刘备共拒曹操,刘备很快取得益州,形成曹、刘、孙三方鼎峙的局面。孙权劝吕蒙注意学习的故事就发生在此时。

任务二:读课文,通文意

字词积累

卿( ) 邪( )

岂( ) 遂( )

孰( ) 涉猎( )

qīnɡ

yé

qǐ

suì

shú

shè

初,权/谓吕蒙曰:“卿/今/当涂掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂欲卿/治经/为博士邪!但当/涉猎,见/往事耳。卿言/多务,孰若孤?孤/常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更/刮目相待,大兄/何见事/之晚乎!”肃/遂拜蒙母,结友/而别。

朗读诗歌

朗读文章,读通读顺,注意读准字音、节奏和断句。

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

感知文意

(1)结合注释和工具书,理解文章的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

初,权 谓 吕蒙 曰:“卿今当涂掌 事,不

可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂 欲卿治

经为博士邪!但 当涉猎,见往事 耳。卿言多

务,孰 若孤?孤常读书,自以为大有所益。”

当初

对……说

现在

掌管

事情

吕蒙用军中的事务繁多来推辞

难道

想

成为

同“耶”

只,只是

应当

历史

罢了

说

哪里

蒙乃 始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论 议, 大

惊曰:“卿今 者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士

别三日,即更刮目相待,大兄 何 见事 之晚乎!”肃

遂 拜蒙母,结友而别。

于是

非常(十分)

惊奇

就

怎么

迟

于是

叩拜

读书人

表承接,就

知晓

从事

到,等到

另,另外

再

如今,现在

再,又

留———国号、年号、地名、书名、人名等可以保留,直接使用。

替———用现代汉语双音词替换古代汉语单音词。

调———调整语序,使其符合现代汉语的表达习惯。

补———补充省略部分,使意思完整。

删———删去无实在意义的词,不译。

技

巧

点

拨

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不能不学习!”吕蒙用军中事务多来推托。孙权说:“我难道想要你研究经典当博士吗?只应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说事务多,哪里比得上我?我经常读书,自认为大有益处。”吕蒙于是开始学习。到鲁肃经过寻阳的时候,鲁肃和吕蒙议论,十分惊奇地说:“以你现在的才干和谋略来看,不再是原来那个吴下阿蒙了!”吕蒙说:“士别三日,就要用新眼光看待,长兄知道这件事多么晚啊!”鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,(与吕蒙)结为朋友,而后就分别了。

译文

词语积累

古今异义

孤

古义:古时王侯的自称

今义:单独,孤单

博士

古义:专掌经学传授的学官

今义:学位的最高一级

孤岂欲卿治经为博士邪

见往事耳

往

古义:指历史

今义:过去的事

耳

古义:语气词,相当于“而已”“罢了”

今义:耳朵

古今异义

但当涉猎

即更刮目相待

但

古义:只,只是

今义:转折连词,但是

更

古义:另,另外

今义:更加

◆通假字

孤岂欲卿治经为博士邪

同“耶”,语气词,可译为“吗”

◆一词多义

卿今当涂掌事

但当涉猎

当

动词,掌管,担当

动词,应当,应该

与蒙论议,大惊曰

大兄何见事之晚乎

大

副词,表程度高或范围广,十分

形容词,年长

◆一词多义

蒙辞以军中多务

自以为大有所益

以

见往事耳

大兄何见事之晚乎

见

介词,用

认为

了解

知晓

文言句式

省略句:

蒙辞以军中多务

状语后置,即“蒙以军中多务辞”

倒装句:

肃遂拜蒙母,结友而别

“结友”前省略“与蒙”,即“肃遂拜蒙母,(与蒙)结友而别”

任务三:析文本,探人物

本文写的是吕蒙在孙权的劝说下开始学习,其才略很快就有了惊人的长进而令鲁肃叹服并与之“结友”的故事。

请同学们概括本文的故事情节,理清课文思路。

孙权劝学

吕蒙就学

鲁肃赞学

结合背景,分析孙权为何劝吕蒙学习?

一是国家发展的需要。

当时三国鼎立局面刚刚形成,东吴局势不稳定,国家需要能文能武的将领。

二是吕蒙更好履职的需要。

吕蒙长于带兵打仗,但差于文治,又“当涂掌事”,为更好履职,便“不可不学”。

孙权是怎样劝说吕蒙读书的?请结合具体语句加以分析。

孙权认为学习对执掌军权的吕蒙来说尤为重要。孙权劝说吕蒙,首先向吕蒙指出学习的必要性,“卿今当涂掌事,不可不学”。

◎卿今当涂掌事,不可不学!

这是一个双重否定句,而且句末用了一个感叹号,应该读出坚定、严肃的语气。

孙权是怎样劝说吕蒙读书的?请结合具体语句加以分析。

当吕蒙“以军中多务”相推托时,孙权指出学习的目的和方法——“但当涉猎,见往事耳”,而且现身说法,以“卿言多务,孰若孤?”回应了吕蒙的推托,并用“孤常读书,大有所益”来强调学习的作用。最终,吕蒙无可推托,“乃始就学”。

◎孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。

◎卿言多务,孰若孤?

◎孤常读书,自以为大有所益。

“邪”后用了一个感叹号来加强语气,应读出吕蒙在推托后孙权对他的一种责备的语气。“耳”是“罢了”的意思,说明孙权不想给他压力,语气由责备变得平和、亲切了。

课文是怎样表现吕蒙学识进步的?

1)通过鲁肃的神态描写、语言赞美和行为活动。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”肃遂拜蒙母,结友而别。

2)通过吕蒙自得自豪的语言描写。

蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,表明鲁肃敬才、爱才,二人情投意合。这最后的一笔,是鲁肃“与蒙论议”的余韵,进一步从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。

吕蒙由不学到学有所成的经历给了我们怎样的启发?

读书、学习是非常重要的;

读书可以增长人的才干,读书可以改变人生;

读书可以陶冶人的情操,可以提高人的品位;

读书不只是学生要做的事,参加工作的人同样要读书;

人要养成终生学习的习惯,活到老,学到老。

文章虽短,但通过人物的对话描写,刻画了鲜明的人物形象。试简要写出孙权、吕蒙和鲁肃三人的性格特征。

吕蒙

孙权

鲁肃

虚心受教善于学习机敏精干

循循善诱平易近人关爱下属

爱才惜才敬才

君臣

君臣

同僚

孙权劝吕蒙,使之“就学”,“劝”的本领可谓高矣。试分析他劝说技巧的高明之处。

① 卿今当涂掌事,不可不学!

② 但当涉猎,见往事耳。

③ 卿言多务,孰若孤?

④ 孤常读书,自以为大有所益。

—— 双重否定重要性和必要性

—— 限止语气 目标明确

—— 反问语气 阻断借口

—— 切身体会 亮明益处

合作探究

本文告诉我们的道理有哪些?

①学习的重要性

吕蒙起初不重视学习,以事务繁多推脱,而在孙权的劝说下开始学习后,学识和才略大有长进,让鲁肃刮目相看,这充分体现出学习能提升个人能力与素养,无论身处何种岗位、有多忙碌,都不应忽视学习。

②善于听取他人意见

吕蒙能听从孙权的劝导,改变自己对学习的看法并付诸行动,最终收获成长,启示我们要善于接纳他人合理的建议,也许这些建议会成为促使自己进步的关键因素。

③要用发展的眼光看问题

鲁肃最初以老眼光看待吕蒙,当吕蒙学习后展现出不凡才略时,鲁肃惊叹不已。这告诫人们不能用一成不变的眼光去评判他人,要认识到他人经过努力是可以不断进步、发生改变的。

写作特色

1.记事简练而完整。

全文只写了孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”两个片段,即先交代事情的起因,再写出结果,而不写吕蒙如何好学,他的才略是如何长进的。写事情的结果,也不是直接写吕蒙如何学而所成,而是通过鲁肃与吕蒙的对话,从侧面反映出吕蒙的进步之大。

2.详略得当,剪裁精当。

全文只写“孙权劝学”和鲁肃“与蒙论议”两个片段。写孙权劝学,着重以孙权的劝说之言来表现他的善劝,而略写吕蒙的答语和反应;写鲁肃“与蒙论议”,着重写二人一唱一和,互相打趣的对话,略写二人“论议”的内容,并仅以“肃遂拜蒙母,结友而别”一句作结。此外,人物的语言也非常简洁,极富表现力,毫无冗繁之处。

归纳主旨

《孙权劝学》讲述了吕蒙在孙权的劝说下“乃始就学”,其才略很快就有了惊人的长进,进而令鲁肃叹服并与之“结友”的故事,说明了人只要学习就会有长进,突出了读书学习的重要性和作用,勉励人们努力学习。

课堂小结

孙权

(语重心长)

好学

关心下属

善劝

吕蒙

(自豪、自信)

学习能力强

知错就改

鲁肃

(惊讶、赞叹)

坦率

爱才

劝学

赞学

第4课 孙权劝学

部编版语文七年级下册第一单元

1.了解《资治通鉴》及司马光等文学常识,熟记重要的文言词语及句式,理解文章大意。(重点)

2.分析人物的对话,把握人物的性格特点。(难点)

3.学习规劝的艺术——善劝,明白后天学习的重要性,勉励自己重视学习,养成读书的好习惯。(素养)

核心素养目标

导入新课

同学们,你们有没有读过《三国演义》,那么再三国鼎立之时,吴王孙权雄霸一方,其手下有员名将叫吕蒙,此人武艺高强,战功卓著,曾随周瑜、程普大破曹操于赤壁,后又袭破关羽,占领荆州,深受吴王孙权的信赖。可吕蒙有个坏毛病,就是不爱学习。孙权屡屡劝他多学点知识,可他每次都推三阻四的,还自认为时一介武夫,读书于他没有用。这回,孙权又来劝他了,结果时怎么样的呢?,让我们一起走进《孙权劝学》。

任务一:知作者、明背景

作家作品

司马光(1019—1086),字君实,号迂叟。北宋杰出的政治家、史学家和散文家,世称“涑(sù)水先生”。

自幼嗜学,尤喜《左氏春秋》;及长,学识更为渊博。谏议大夫、翰林学士、御史中丞。他在政治上是保守派,顽固反对王安石变法。后退居洛阳十五年,专门从事《资治通鉴》的编撰。后任尚书左仆射(yè)(即宰相),不久辞世,谥号文正。

《资治通鉴》是由北宋司马光主持编纂的我国第一部编年体通史,它是中国第一部编年体通史,共294卷。它以时间为纲,事件为目,上起战国周威烈王二十三年(公元前403年),下迄五代后周世宗显德六年(公元959年),贯串了1362年间的史事。在这部书里,编者总结出许多经验教训,供统治者借鉴,宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴戒来加强统治,所以命名为《资治通鉴》。

人

链

接

物

孙权,字仲谋,三国时杰出领袖,吴国的创建者。自兄长孙策遇害后,他毅然接过重任,在五十多年的励精图治中稳固并扩展了江东基业。其最为人称道的功绩,乃是成功开发了东南地区,极大地推动了该地区的经济繁荣与社会发展,为后世留下了宝贵的财富。

陈寿评价道:“孙权能屈能伸,忍辱负重,善于任用人才,注重策略,具有勾践那样的非凡才智,是英雄中的佼佼者。因此,他能独霸江东,建立三国鼎立的伟业。”曹操则赞叹:“生子当如孙仲谋。”《三国志》

吕蒙 ,东吴国大将。字子明,出身于汝南富陡(即今安徽阜阳)。年轻时未涉猎书卷,却以勇气著称。后来,受到孙权的劝导,广泛阅读了众多兵法和历史书籍,成为智勇兼备之人。随孙权征战屡建奇功,被封为虎威将军。深得孙权和鲁肃的信任。鲁肃去世后,他负责东吴的军事指挥,秘密突袭荆州,成功捕杀关羽父子,声名远播于三国时期。关羽被杀后不久,他亦因病去世。

鲁肃,字子敬,乃临淮东城(位于现今的安徽定远)人士。在三国时期,作为吴王的宠臣,他深受器重。幼年时父亲早逝,由祖母一手带大。鲁肃自幼胸怀壮志,不重财富,乐于助人,且酷爱武术和射箭。在三国时期,鲁肃同样扮演了关键角色。他一生中最显著的成就在于提倡、实现并坚定不移地支持孙刘联盟,确保了三国鼎立的局面得以确立。

知

识

链

接

编年体史书以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事。因为它以时间为经,以史事为纬,比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系。《资治通鉴》是司马光历时近十九年主持编纂的一部规模空前的编年体通史巨著,也是我国现存编年体通史中影响最大的一部。《春秋》是我国现存最早的编年体史书。

编年体

《史记》 ——我国第一部纪传体史书

纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件的史书体裁。

皇帝的传记成为“纪”;一般人的称为“传”

写作背景

本文节选自《资治通鉴》卷六十六(中华书局1956年版)。题目是编者加的。文章所叙故事发生于三国之初。孙权大将周瑜在赤壁之战中大破曹操军队后,不久病死于江陵。鲁肃接替周瑜成为孙权的谋佐,劝孙权将荆州借给刘备共拒曹操,刘备很快取得益州,形成曹、刘、孙三方鼎峙的局面。孙权劝吕蒙注意学习的故事就发生在此时。

任务二:读课文,通文意

字词积累

卿( ) 邪( )

岂( ) 遂( )

孰( ) 涉猎( )

qīnɡ

yé

qǐ

suì

shú

shè

初,权/谓吕蒙曰:“卿/今/当涂掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂欲卿/治经/为博士邪!但当/涉猎,见/往事耳。卿言/多务,孰若孤?孤/常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更/刮目相待,大兄/何见事/之晚乎!”肃/遂拜蒙母,结友/而别。

朗读诗歌

朗读文章,读通读顺,注意读准字音、节奏和断句。

朗读要领

1.掌握节奏

2.控制语调

3.运用停顿

4.确定重音

感知文意

(1)结合注释和工具书,理解文章的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

初,权 谓 吕蒙 曰:“卿今当涂掌 事,不

可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂 欲卿治

经为博士邪!但 当涉猎,见往事 耳。卿言多

务,孰 若孤?孤常读书,自以为大有所益。”

当初

对……说

现在

掌管

事情

吕蒙用军中的事务繁多来推辞

难道

想

成为

同“耶”

只,只是

应当

历史

罢了

说

哪里

蒙乃 始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论 议, 大

惊曰:“卿今 者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士

别三日,即更刮目相待,大兄 何 见事 之晚乎!”肃

遂 拜蒙母,结友而别。

于是

非常(十分)

惊奇

就

怎么

迟

于是

叩拜

读书人

表承接,就

知晓

从事

到,等到

另,另外

再

如今,现在

再,又

留———国号、年号、地名、书名、人名等可以保留,直接使用。

替———用现代汉语双音词替换古代汉语单音词。

调———调整语序,使其符合现代汉语的表达习惯。

补———补充省略部分,使意思完整。

删———删去无实在意义的词,不译。

技

巧

点

拨

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不能不学习!”吕蒙用军中事务多来推托。孙权说:“我难道想要你研究经典当博士吗?只应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说事务多,哪里比得上我?我经常读书,自认为大有益处。”吕蒙于是开始学习。到鲁肃经过寻阳的时候,鲁肃和吕蒙议论,十分惊奇地说:“以你现在的才干和谋略来看,不再是原来那个吴下阿蒙了!”吕蒙说:“士别三日,就要用新眼光看待,长兄知道这件事多么晚啊!”鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,(与吕蒙)结为朋友,而后就分别了。

译文

词语积累

古今异义

孤

古义:古时王侯的自称

今义:单独,孤单

博士

古义:专掌经学传授的学官

今义:学位的最高一级

孤岂欲卿治经为博士邪

见往事耳

往

古义:指历史

今义:过去的事

耳

古义:语气词,相当于“而已”“罢了”

今义:耳朵

古今异义

但当涉猎

即更刮目相待

但

古义:只,只是

今义:转折连词,但是

更

古义:另,另外

今义:更加

◆通假字

孤岂欲卿治经为博士邪

同“耶”,语气词,可译为“吗”

◆一词多义

卿今当涂掌事

但当涉猎

当

动词,掌管,担当

动词,应当,应该

与蒙论议,大惊曰

大兄何见事之晚乎

大

副词,表程度高或范围广,十分

形容词,年长

◆一词多义

蒙辞以军中多务

自以为大有所益

以

见往事耳

大兄何见事之晚乎

见

介词,用

认为

了解

知晓

文言句式

省略句:

蒙辞以军中多务

状语后置,即“蒙以军中多务辞”

倒装句:

肃遂拜蒙母,结友而别

“结友”前省略“与蒙”,即“肃遂拜蒙母,(与蒙)结友而别”

任务三:析文本,探人物

本文写的是吕蒙在孙权的劝说下开始学习,其才略很快就有了惊人的长进而令鲁肃叹服并与之“结友”的故事。

请同学们概括本文的故事情节,理清课文思路。

孙权劝学

吕蒙就学

鲁肃赞学

结合背景,分析孙权为何劝吕蒙学习?

一是国家发展的需要。

当时三国鼎立局面刚刚形成,东吴局势不稳定,国家需要能文能武的将领。

二是吕蒙更好履职的需要。

吕蒙长于带兵打仗,但差于文治,又“当涂掌事”,为更好履职,便“不可不学”。

孙权是怎样劝说吕蒙读书的?请结合具体语句加以分析。

孙权认为学习对执掌军权的吕蒙来说尤为重要。孙权劝说吕蒙,首先向吕蒙指出学习的必要性,“卿今当涂掌事,不可不学”。

◎卿今当涂掌事,不可不学!

这是一个双重否定句,而且句末用了一个感叹号,应该读出坚定、严肃的语气。

孙权是怎样劝说吕蒙读书的?请结合具体语句加以分析。

当吕蒙“以军中多务”相推托时,孙权指出学习的目的和方法——“但当涉猎,见往事耳”,而且现身说法,以“卿言多务,孰若孤?”回应了吕蒙的推托,并用“孤常读书,大有所益”来强调学习的作用。最终,吕蒙无可推托,“乃始就学”。

◎孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。

◎卿言多务,孰若孤?

◎孤常读书,自以为大有所益。

“邪”后用了一个感叹号来加强语气,应读出吕蒙在推托后孙权对他的一种责备的语气。“耳”是“罢了”的意思,说明孙权不想给他压力,语气由责备变得平和、亲切了。

课文是怎样表现吕蒙学识进步的?

1)通过鲁肃的神态描写、语言赞美和行为活动。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”肃遂拜蒙母,结友而别。

2)通过吕蒙自得自豪的语言描写。

蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,表明鲁肃敬才、爱才,二人情投意合。这最后的一笔,是鲁肃“与蒙论议”的余韵,进一步从侧面表现了吕蒙才略的惊人长进。

吕蒙由不学到学有所成的经历给了我们怎样的启发?

读书、学习是非常重要的;

读书可以增长人的才干,读书可以改变人生;

读书可以陶冶人的情操,可以提高人的品位;

读书不只是学生要做的事,参加工作的人同样要读书;

人要养成终生学习的习惯,活到老,学到老。

文章虽短,但通过人物的对话描写,刻画了鲜明的人物形象。试简要写出孙权、吕蒙和鲁肃三人的性格特征。

吕蒙

孙权

鲁肃

虚心受教善于学习机敏精干

循循善诱平易近人关爱下属

爱才惜才敬才

君臣

君臣

同僚

孙权劝吕蒙,使之“就学”,“劝”的本领可谓高矣。试分析他劝说技巧的高明之处。

① 卿今当涂掌事,不可不学!

② 但当涉猎,见往事耳。

③ 卿言多务,孰若孤?

④ 孤常读书,自以为大有所益。

—— 双重否定重要性和必要性

—— 限止语气 目标明确

—— 反问语气 阻断借口

—— 切身体会 亮明益处

合作探究

本文告诉我们的道理有哪些?

①学习的重要性

吕蒙起初不重视学习,以事务繁多推脱,而在孙权的劝说下开始学习后,学识和才略大有长进,让鲁肃刮目相看,这充分体现出学习能提升个人能力与素养,无论身处何种岗位、有多忙碌,都不应忽视学习。

②善于听取他人意见

吕蒙能听从孙权的劝导,改变自己对学习的看法并付诸行动,最终收获成长,启示我们要善于接纳他人合理的建议,也许这些建议会成为促使自己进步的关键因素。

③要用发展的眼光看问题

鲁肃最初以老眼光看待吕蒙,当吕蒙学习后展现出不凡才略时,鲁肃惊叹不已。这告诫人们不能用一成不变的眼光去评判他人,要认识到他人经过努力是可以不断进步、发生改变的。

写作特色

1.记事简练而完整。

全文只写了孙权劝学和鲁肃“与蒙论议”两个片段,即先交代事情的起因,再写出结果,而不写吕蒙如何好学,他的才略是如何长进的。写事情的结果,也不是直接写吕蒙如何学而所成,而是通过鲁肃与吕蒙的对话,从侧面反映出吕蒙的进步之大。

2.详略得当,剪裁精当。

全文只写“孙权劝学”和鲁肃“与蒙论议”两个片段。写孙权劝学,着重以孙权的劝说之言来表现他的善劝,而略写吕蒙的答语和反应;写鲁肃“与蒙论议”,着重写二人一唱一和,互相打趣的对话,略写二人“论议”的内容,并仅以“肃遂拜蒙母,结友而别”一句作结。此外,人物的语言也非常简洁,极富表现力,毫无冗繁之处。

归纳主旨

《孙权劝学》讲述了吕蒙在孙权的劝说下“乃始就学”,其才略很快就有了惊人的长进,进而令鲁肃叹服并与之“结友”的故事,说明了人只要学习就会有长进,突出了读书学习的重要性和作用,勉励人们努力学习。

课堂小结

孙权

(语重心长)

好学

关心下属

善劝

吕蒙

(自豪、自信)

学习能力强

知错就改

鲁肃

(惊讶、赞叹)

坦率

爱才

劝学

赞学

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读