第1课 隋朝的统一与灭亡 【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡 【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 10:40:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(第1—7课)

1.2022年课标要求

〖导论〗隋朝的建立结束了数百年的政权分立状态,它创建的科举制度逐渐成为后世选拔官员的主要途径。唐初统治者改良政治,发展生产,形成了“贞观之治”的太平局面。到开元年间,唐朝经济繁荣,社会稳定,文化发达,中外交流活跃,国力达到顶峰。此后,“安史之乱”爆发,唐朝盛世景象结束。

〖内容要求〗

通过了解隋朝的兴亡、“贞观之治”与“开元盛世”,知道隋朝速亡和唐朝兴盛的原因;了解科举制度创建、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史事,从制度、经济、文学艺术、民族交往、中外文化交流等方面认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位;通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

2.2022年课标解读

(1)朝代兴衰:要求学生了解隋朝兴亡、贞观之治与开元盛世,明白隋朝快速灭亡、唐朝兴盛的原因,从政治更迭中把握历史发展脉络。

(2)重要史实:涵盖科举制创立、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等内容,这些史实分别从制度、交通、民族、外交层面,展现隋唐丰富的历史面貌。

(3)唐朝地位:引导学生从制度创新、经济繁荣、文学艺术昌盛、民族交往密切、中外文化交流频繁等方面,认识唐朝在世界历史上的重要地位。

(4)社会危机:通过安史之乱后的藩镇割据、五代十国局面,让学生认识唐末五代的社会危机,理解唐朝由盛转衰的过程与影响。

本单元教材主要内容:

单元主题:繁荣与开放的时代(隋唐时期:581年——907年)

在漫长的中国历史长河中,隋唐时期无疑是一颗璀璨夺目的明珠,闪耀着繁荣与开放的光芒,构成七年级下册历史第一单元的核心内容。

这一时期,结束了自魏晋南北朝以来长达数百年的分裂割据局面,隋朝实现了全国统一 ,为后续的发展奠定基础。大运河的开凿,如一条经济纽带,贯通南北,极大地促进了南北经济交流与文化融合,影响深远。而科举制的创立,打破了世家大族对仕途的垄断,为国家选拔人才提供了新途径,让无数寒门子弟有了施展才华的机会。

唐朝建立后,更是将繁荣与开放推向新高度。唐太宗李世民开创“贞观之治”,他汲取隋亡教训,任人唯贤、虚心纳谏,政治清明,百姓安居乐业;武则天承上启下,推行改革,延续唐朝发展态势;唐玄宗李隆基开创“开元盛世”,唐朝在政治、经济、文化、外交等各方面全面繁荣,国力鼎盛,长安成为当时世界上最为繁华的国际大都市。

唐朝的文化艺术也达到了前所未有的高度,诗歌、绘画、书法、音乐等领域名家辈出,李白的豪放飘逸、杜甫的沉郁顿挫、颜真卿书法的雄浑大气、吴道子绘画的栩栩如生,都成为中华文化的瑰宝。在对外交流方面,唐朝秉持开放包容的态度,丝绸之路贸易往来频繁,玄奘西行取经、鉴真东渡传法,日本遣唐使多次来华学习,让世界看到了中国的强盛与包容,也让中国吸收了外来文化的精华。

然而,盛极必衰,“安史之乱”成为唐朝由盛转衰的转折点,此后藩镇割据、宦官专权,唐朝逐渐走向衰落,直至灭亡。但隋唐时期所创造的辉煌成就,对后世中国乃至整个东亚文化圈都产生了不可磨灭的影响,其繁荣与开放的精神,值得我们深入学习与探究。

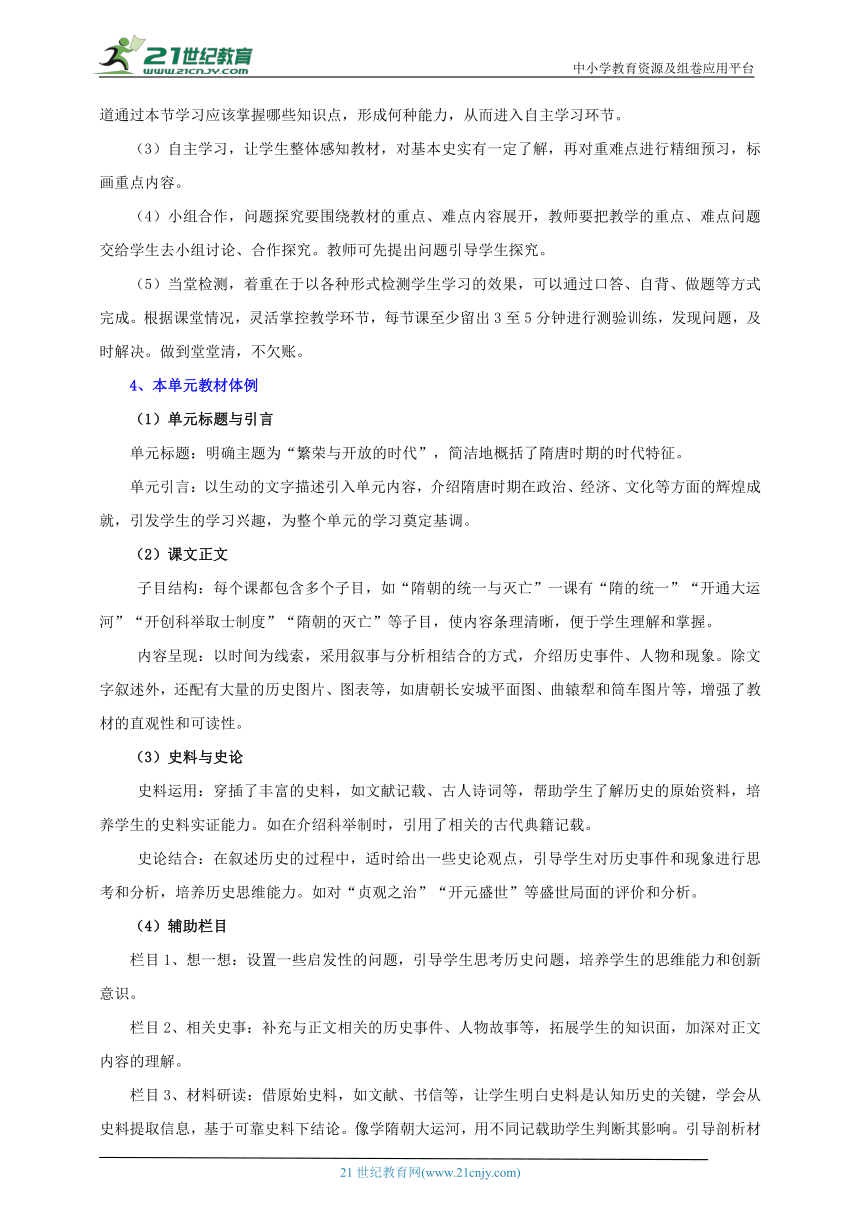

2、单元大概念架构

本单元主要讲述隋唐时期的历史,这是中国古代历史上的鼎盛时期。政治上,国家统一,中央集权加强;经济上,农业、手工业、商业繁荣;文化上,诗歌、艺术、科技等领域成就斐然;对外交往频繁,呈现出开放包容的态势。通过本单元学习,学生能了解隋唐繁荣开放的表现,认识其在历史发展中的重要地位。

3、整体教学流程透视

(1)课堂导入环节以科学性、趣味性、灵活性和启发性原则,通过视频、图片等方式,采用设疑、悬念导入法、直观导入法、开门见山法、直接破题法、温故知新等方法导学激趣。

(2)导入新课后,出示学习目标,学科核心素养,明确学习的重难点和要求,明晰地让学生知道通过本节学习应该掌握哪些知识点,形成何种能力,从而进入自主学习环节。

(3)自主学习,让学生整体感知教材,对基本史实有一定了解,再对重难点进行精细预习,标画重点内容。

(4)小组合作,问题探究要围绕教材的重点、难点内容展开,教师要把教学的重点、难点问题交给学生去小组讨论、合作探究。教师可先提出问题引导学生探究。

(5)当堂检测,着重在于以各种形式检测学生学习的效果,可以通过口答、自背、做题等方式完成。根据课堂情况,灵活掌控教学环节,每节课至少留出3至5分钟进行测验训练,发现问题,及时解决。做到堂堂清,不欠账。

4、本单元教材体例

(1)单元标题与引言

单元标题:明确主题为“繁荣与开放的时代”,简洁地概括了隋唐时期的时代特征。

单元引言:以生动的文字描述引入单元内容,介绍隋唐时期在政治、经济、文化等方面的辉煌成就,引发学生的学习兴趣,为整个单元的学习奠定基调。

(2)课文正文

子目结构:每个课都包含多个子目,如“隋朝的统一与灭亡”一课有“隋的统一”“开通大运河”“开创科举取士制度”“隋朝的灭亡”等子目,使内容条理清晰,便于学生理解和掌握。

内容呈现:以时间为线索,采用叙事与分析相结合的方式,介绍历史事件、人物和现象。除文字叙述外,还配有大量的历史图片、图表等,如唐朝长安城平面图、曲辕犁和筒车图片等,增强了教材的直观性和可读性。

(3)史料与史论

史料运用:穿插了丰富的史料,如文献记载、古人诗词等,帮助学生了解历史的原始资料,培养学生的史料实证能力。如在介绍科举制时,引用了相关的古代典籍记载。

史论结合:在叙述历史的过程中,适时给出一些史论观点,引导学生对历史事件和现象进行思考和分析,培养历史思维能力。如对“贞观之治”“开元盛世”等盛世局面的评价和分析。

(4)辅助栏目

栏目1、想一想:设置一些启发性的问题,引导学生思考历史问题,培养学生的思维能力和创新意识。

栏目2、相关史事:补充与正文相关的历史事件、人物故事等,拓展学生的知识面,加深对正文内容的理解。

栏目3、材料研读:借原始史料,如文献、书信等,让学生明白史料是认知历史的关键,学会从史料提取信息,基于可靠史料下结论。像学隋朝大运河,用不同记载助学生判断其影响。引导剖析材料,挖掘史料背景、内容及背后的历史。例如借三省六部制史料,助学生理解唐朝政治制度。

栏目4、学史崇德:

厚植家国情怀:“相关史事”等栏目讲述玄奘西行等事迹,让学生感受先辈使命感,激发民族自豪感与文化自信。

传承传统美德:通过正文、史料展现古人品质,如唐太宗纳谏、魏征直谏,引导学生践行正直、谦逊等美德。

汲取精神力量:“课后活动”等板块设讨论,如鉴真东渡,让学生汲取不畏艰险的精神,激励自己直面困难。

(5)课后活动与知识拓展

①课后活动:

巩固知识:借填空、选择等基础题目,帮学生回顾、强化历史事件、人物等基础知识,加深对重点内容的理解。

锻炼综合能力:通过论文撰写、短剧表演、手抄报制作等活动,培养学生文字表达、团队协作、信息整合等能力。如“隋唐文化展览”活动,全方位提升学生能力。

培养历史思维:讨论、探究类活动,如探讨隋唐兴衰原因,培养学生批判性思维和历史解释能力,使其客观、全面看待历史。

②知识拓展:对一些历史概念、事件等进行更深入的介绍,满足学生的探究欲望,为有兴趣的学生提供进一步学习的空间。

(6)单元小结

知识梳理:以简洁的文字和图表形式,对本单元的重要历史事件、人物、制度等进行梳理和总结,帮助学生构建知识框架,形成整体的历史认知。

学习方法指导:对本单元的学习方法进行总结和指导,如如何分析历史事件的原因和影响、如何评价历史人物等,提高学生的历史学习能力。

一、教学目标:

1.知识与能力:学生能说出隋唐建立、统一及灭亡史实,列举隋唐政治、经济、文化、外交重要成就,如三省六部制、科举制、大运河等;能分析隋唐繁荣开放原因、表现及影响,提升史料实证、历史解释能力。

2.过程与方法:通过研读史料、小组讨论、角色扮演等活动,培养自主学习、合作探究能力,学会从不同角度分析历史问题。

3.情感态度与价值观:感受隋唐辉煌成就,增强民族自豪感;体会开放交流对国家发展重要性,树立开放包容意识。

二、学习重难点

重点:隋唐政治制度创新(科举制、三省六部制)、经济繁荣表现、文化成就(唐诗、书法、绘画等)、对外交往重要史实(鉴真东渡、玄奘西行)。

难点:理解隋唐繁荣开放内在联系及对后世影响,认识制度创新、文化交流在历史发展中的作用。

(第1课时)隋唐盛世:繁荣与变革大单元下《隋朝的统一与灭亡》教学设计

单元主题 隋唐盛世:繁荣与变革,聚焦隋唐时期政治、经济、文化等多方面的发展与转变,展现中国古代社会的繁荣鼎盛及深远变革。

单元目标 学生能够梳理隋唐政权更迭脉络,理解隋唐政治制度创新(如科举制、三省六部制) 、经济发展(大运河、农业手工业商业发展)、文化昌盛(文学艺术、科技成就)对中国历史进程的深远影响,培养时空观念、史料实证、历史解释等核心素养,认识到隋唐时期在世界文明史上的重要地位。

本课课标 通过了解隋朝的兴亡,知道隋朝速亡的原因;了解科举制度创建、大运河开通等史事,从制度、经济等方面认识隋朝在世界历史上的重要地位。

本课定位 本单元共8课时,《隋朝的统一与灭亡》为第1课时,是单元起始课,主要阐述隋朝的建立、统一、制度创新及灭亡,为后续唐朝的繁荣发展做铺垫,帮助学生理解隋唐时期承上启下的历史特征。

素养目标 1.、知识与能力:学生能说出隋朝建立、统一和灭亡的基本史实,阐述大运河开通和科举制创立的背景、内容及影响,通过分析史料,提升从史料中提取有效信息、归纳总结和分析问题的能力。2、过程与方法:借助史料分析、小组讨论和绘制历史思维导图,引导学生探究隋朝兴衰历程,培养学生历史思维与合作探究能力。3、情感态度与价值观:认识国家统一和稳定对社会发展的重要性,体会制度创新推动历史进步的作用,激发学生对古代灿烂文明的自豪感。

重难点 重点:隋朝大运河开通和科举制创立的背景、内容及历史影响。难点:全面剖析隋朝灭亡的原因,客观评价隋炀帝的历史功过。

教材分析 1.地位与作用:《隋朝的统一与灭亡》是初中历史教材中重要的一课,它上承魏晋南北朝的分裂动荡,下启唐朝的繁荣昌盛,在历史发展脉络中起到了承上启下的关键作用。通过对隋朝历史的学习,学生能更好地理解中国古代社会从分裂走向统一、从制度探索到逐渐成熟的过程,为后续唐朝历史及整个中国古代史的学习奠定基础。2.内容结构:教材主要涵盖隋朝的建立与统一、大运河的开通、科举制的创立以及隋朝的灭亡这几部分内容。各部分内容相互关联,逻辑紧密。隋朝的统一为后续政治经济改革提供了稳定环境;大运河开通和科举制创立是隋朝在经济和政治制度方面的重大创新,对后世产生深远影响;而隋朝的灭亡又为唐朝的兴起提供了历史借鉴,揭示了王朝兴衰的规律。本课关键词:隋朝的统一、大运河、科举制为了便于教学,依据大单元教学理念和学生的认知规律,我将本课整合为三部分:一:隋朝的建立与统一二:盛世隋朝三:隋朝的灭亡与启示

学情分析 1.知识基础:学生在之前的历史学习中已经了解了一些中国古代史的基本史实,对朝代更迭、重大历史事件有了初步认识,但对于历史事件背后深层次的原因、影响以及历史发展的内在逻辑关系理解还不够深入。2.认知特点:初中学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的阶段,他们对生动有趣的历史故事、图片、视频等感性材料比较感兴趣,但在分析史料、归纳总结历史规律等方面的能力还有待提高。在教学中,需要充分利用学生的兴趣点,引导他们积极参与课堂讨论,培养其历史思维能力。

教学方法 讲授法、史料分析法、小组合作探究法、多媒体辅助教学法

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【导入新课】播放一段展现隋唐辉煌历史的纪录片片段,提问学生:“如此辉煌的隋唐盛世,是由哪个朝代奠定基础的呢?”由此引出隋朝,激发学生兴趣,导入新课。 观看视频,思考问题。 通过视频,提高学生学习兴趣,引出隋唐盛世来进入本课。

讲授新课(一) 任务一、隋朝的建立与统一(5分钟):1.展示南北朝末期的地图,介绍隋朝建立的背景。魏晋南北朝的长期分裂:自西晋灭亡后,中国陷入了长达近三百年的分裂动荡时期,南北政权对峙,战争频繁,社会经济遭到严重破坏,百姓渴望和平与统一。民族大融合:在这一时期,各民族之间交流频繁,相互融合,民族隔阂逐渐消除,为统一多民族国家的形成奠定了基础。北周的发展:北周通过一系列改革,如政治上加强中央集权、经济上推行均田制等,国力逐渐增强,为隋朝的建立和统一提供了政治、经济和军事基础。杨坚作为北周外戚,掌握了北周的军政大权,具备了建立新王朝的条件。2.隋朝的建立:581年,杨坚建立隋朝,定都长安。3.隋灭陈概况军事准备:隋文帝杨坚即位后,积极进行灭陈的军事准备。他任命高颎等人为统帅,制定了详细的战略计划。在军事上,加强军队训练,提高士兵战斗力;在装备上,制造大量战船,为渡江作战做准备。战争过程:589年,隋军兵分八路,水陆并进,向陈朝发动全面进攻。陈朝统治者陈后主沉迷享乐,政治腐败,军事防御薄弱。隋军迅速突破陈朝的长江防线,一举攻克陈朝都城建康,陈后主被俘,陈朝灭亡。4.隋灭陈意义实现全国统一:结束了自西晋末年以来近三百年的分裂局面,重新建立起大一统的中央集权国家,为中国历史的发展创造了稳定的政治环境。促进经济文化交流:统一后,南北地区的经济交流得以加强,促进了全国经济的恢复和发展。同时,文化的交流与融合也更加频繁,推动了中华文化的繁荣。民族融合的深化:全国统一有利于各民族之间的进一步融合,巩固了统一多民族国家的基础,为后世民族关系的发展奠定了良好的基础。 让学生分组,分别扮演北周大臣、南陈百姓、隋朝军队等角色,模拟隋朝建立与统一过程。北周大臣组交流杨坚掌权后的政策举措;南陈百姓组演绎陈朝末年生活现状与听闻隋军压境时的反应;隋朝军队组展示出征作战的场景,通过角色代入,深入理解隋朝建立与统一的历史背景、过程及影响。 通过情境模拟,学生能亲身体验历史人物所处的时代背景,主动挖掘隋朝建立与统一的历史细节,在角色扮演中深化对相关历史事件、人物决策的理解,更全面、扎实地掌握知识;历史地图绘制比赛,让学生将抽象知识具象化,清晰把握隋朝建立与统一过程中的地理信息,理解其在空间上的发展变化。

讲授新课(二) 任务二、盛世隋朝大运河的开通(10分钟):展示《隋朝大运河示意图》,分析开通目的、概况及作用?1.隋朝开通大运河的目的加强南北交通:隋朝统一后,南北经济文化交流日益频繁,但原有的交通条件无法满足需求。开通大运河可以加强南北之间的水路运输,促进物资的流通和人员的往来。巩固统治:通过大运河,隋朝政府可以更有效地控制南方地区,加强对全国的统治。同时,也便于将南方的物资运往北方,满足北方政治中心和军事防御的需要。促进经济发展:大运河的开通可以带动沿线地区的经济发展,促进商业繁荣,增加国家财政收入。2.隋朝开通大运河的概况三点:大运河以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)。四段:由北向南依次分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河。永济渠连接了海河与黄河;通济渠连接了黄河与淮河;邗沟连接了淮河与长江;江南河连接了长江与钱塘江。五河:沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长两千多公里,是世界上最长的运河之一。3.学生分组合作探究:隋朝开通大运河的作用。①积极作用经济方面:促进了南北经济的交流与发展,使南方的粮食、丝绸等物资能够顺利运往北方,北方的先进生产技术和工具也得以传播到南方。同时,带动了沿线城市的兴起和繁荣,如扬州、杭州等城市成为重要的商业中心。文化方面:加强了南北文化的交流与融合,不同地区的文化相互影响、相互借鉴,丰富了中华文化的内涵。政治方面:巩固了隋朝的统治,加强了中央对地方的控制,有利于国家的统一和稳定。②消极作用过度征用民力:大运河的开凿工程浩大,在短期内征用了大量民力,给百姓带来了沉重的负担,导致百姓生活困苦,加剧了社会矛盾。经济负担加重:开凿大运河耗费了大量的人力、物力和财力,加重了国家的财政负担,影响了其他方面的发展。4.给出不同角度评价大运河的史料,组织小组讨论:“如何全面看待大运河开通的影响?”史料1:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”——(唐)皮日休《汴河怀古二首·其一》解读:皮日休认为虽然隋朝灭亡与大运河有关,但大运河开通后,至今仍发挥着重要的交通作用。如果没有隋炀帝“南巡”的奢华行为,他开通大运河的功绩可以与大禹治水相媲美,肯定了大运河在促进南北交通和经济发展方面的积极作用。史料2:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”——(唐)胡曾《汴水》解读:胡曾认为大运河的开通是隋朝灭亡的重要原因,大运河开凿导致民怨沸腾,隋朝很快就陷入了农民起义的浪潮中,隋炀帝也在“南巡”途中死于非命,强调了大运河开凿给隋朝带来的负面影响。引导学生从积极和消极两方面辩证分析。(1)积极影响:经济交流与发展:大运河作为南北交通的大动脉,极大地促进了经济交流。南方的丰富物产得以运往北方,满足北方的消费需求,北方的先进生产技术和工具也传播到南方,推动南方经济发展。同时,沿线城市因运河而繁荣,成为商业、手工业中心,促进了商品经济的发展。文化融合:不同地区的文化通过运河得以交流,北方的豪放文化与南方的婉约文化相互碰撞、融合,丰富了中华文化的多样性。例如,诗词、戏曲等艺术形式在南北交流中得到创新和发展。政治统一:加强了中央对南方地区的控制,使南北政治联系更加紧密,有利于国家的统一和稳定。中央政府能够更迅速地调配资源,应对地方事务。(2)消极影响民生问题:短期内大量征发民夫,导致百姓徭役负担沉重,许多家庭因此失去劳动力,生活陷入困境,引发了社会不满情绪,加剧了社会矛盾,成为隋朝灭亡的一个重要因素。财政压力:开凿运河耗费巨大,包括人力、物力和财力,这使得国家财政支出大幅增加,影响了其他基础设施建设和民生改善的投入,对隋朝经济造成一定冲击。教师总结:隋朝大运河的开通是一个具有深远历史意义的重大事件。虽然在短期内给隋朝带来了一些负面影响,但从长远来看,它对中国历史的发展产生了不可磨灭的积极作用。它促进了经济、文化的交流与发展,巩固了国家的统一,成为中国古代劳动人民智慧和创造力的结晶,对后世的影响持续至今。在评价时,应将其放在特定的历史背景下,全面、客观地分析其利弊,认识到历史事件的复杂性和多面性。二、科举制的创立(10分钟):结合史料讲解科举制创立背景(魏晋选官重门第的弊端)和过程(隋文帝初步建立,隋炀帝正式确立),探讨其对加强中央集权、选拔人才、推动教育文化发展的作用,引导学生思考科举制在整个古代选官制度演变中的地位和意义。1.科举制创立的背景(1)政治方面:魏晋南北朝时期的九品中正制,逐渐成为士族门阀维护特权的工具,导致“上品无寒门,下品无士族”的局面,不利于选拔真正有才能的人,也威胁到中央集权。隋朝建立后,需要打破门阀垄断,选拔人才为国家服务,加强中央对选官的控制。(2)经济方面:随着隋朝经济的恢复和发展,庶族地主势力不断壮大,他们要求在政治上获得更多的权力和地位,为科举制的创立提供了经济和社会基础。(3)文化方面:隋朝统一后,文化教育有所发展,为更多人提供了学习知识的机会,人们对通过考试选拔人才的需求也日益增加。2.科举制创立的过程(1)初步萌芽:隋文帝时期,开始采用分科考试的方式选拔官员,废除了九品中正制,这是科举制的雏形。(2)正式确立:隋炀帝时,设立进士科,以考试策问取人,标志着科举制的正式诞生。3.科举制的作用(1)加强中央集权:科举制将选官权收归中央,打破了世家大族对官场的垄断,使各地人才汇聚到中央,加强了中央与地方的联系,巩固了统治。(2)选拔人才:为各阶层人士提供了平等的晋升机会,不论出身贵贱,只要有真才实学,都能通过考试进入仕途,选拔出大量优秀人才,提高了官员素质。(3)推动教育文化发展:刺激了人们学习文化知识的积极性,促进了教育的发展,私塾、书院等教育机构兴起。同时,推动了文化的繁荣,唐诗、宋词等文学形式的发展与科举制对文化的重视密切相关。4.科举制在古代选官制度演变中的地位和意义(1)地位:科举制是中国古代选官制度的重大变革,是从以门第为标准的选官制度向以才学为标准的选官制度的转变,在古代选官制度中占据重要地位,持续时间长达1300多年。(2)意义:它为中国封建社会长期稳定发展提供了人才保障,使社会阶层流动更加合理有序。其公平、公正的考试原则,对世界其他国家的选官制度也产生了一定的影响,是中国古代政治制度的一项重要成就。 大运河的开通: 角色扮演:小小运河设计师将学生分成小组,分别扮演隋朝的大臣、工匠、百姓等角色。“大臣” 要向 “皇帝” 阐述开通大运河的规划和理由;“工匠” 展示设计图纸,讲解运河的路线规划、工程技术难题;“百姓” 则表达对开凿运河的看法和担忧。通过这种方式,让学生深入理解大运河开通的目的、过程及影响。 历史资料分析竞赛:提供不同角度评价大运河开通的历史资料,如诗词、史书片段等。学生分组进行分析讨论,总结出资料中对大运河开通的观点,分析其积极和消极影响。最后每组派代表展示成果,进行竞赛,看哪个小组分析得全面、准确,培养学生的史料分析能力和批判性思维。 隋朝科举制的创立: 模拟科举考场:在教室设置模拟科举考场,学生分别扮演考生、考官、监考人员等。“考生” 们在规定时间内完成简单的 “策论” 答题,体验科举考试的流程。考试结束后,“考官” 进行阅卷评分,“考生” 分享考试感受,帮助学生更直观地感受科举制的考试形式和对人才选拔的作用。 (辩论赛)科举制的利与弊:将学生分为正反两方,正方观点为 “科举制利大于弊”,反方观点为 “科举制弊大于利”。学生通过查阅资料、小组讨论,梳理出支持自己观点的论据。在辩论过程中,双方各抒己见,进行激烈辩论,使学生深入理解科举制在历史发展中的作用和局限,锻炼学生的逻辑思维和语言表达能力。 培养学生的读图能力以及“时空观念”的学科核心素养。引导学生全面了解大运河开通的目的、概况和作用,让学生掌握这一重要历史事件的关键信息,构建完整的知识体系,理解其在隋朝乃至中国古代历史发展中的重要地位。借助史料分析和小组讨论,培养学生从多维度分析问题的能力,如从经济、政治、文化等角度探讨大运河开通的影响,提升学生的批判性思维和逻辑推理能力,使其学会客观、全面地评价历史事件通过展示大运河的相关图片、视频资料,让学生感受古代劳动人民的智慧和创造力,激发学生的民族自豪感,同时引导学生思考历史与现实的联系,体会大运河对当今社会发展的意义。帮助学生明晰科举制创立的背景、过程和深远影响,了解中国古代选官制度的重大变革,理解其对中国古代社会结构和文化发展的塑造作用,丰富学生对古代政治制度的认知。组织学生开展对科举制利弊的辩论活动,锻炼学生的资料收集、观点阐述和团队协作能力,让学生在思想碰撞中深入理解科举制的本质,学会从历史发展的角度看待制度创新,培养学生的创新意识和对制度变革的思考能力。 引导学生认识到科举制所体现的公平、公正原则,以及对人才选拔的积极意义,树立正确的价值观,理解人才对国家发展的重要性,激发学生积极进取、追求知识的精神 。

讲授新课(三) 任务三、隋朝的灭亡与启示(5分钟):1.阅读材料,知道隋朝的暴政,分析隋朝灭亡原因?材料1:“炀帝大业元年,发河南诸郡男女百余万,开通济渠”“又于皂涧营显仁宫,采海内奇禽异兽草木之类,以实园苑”。反映出隋炀帝大规模征发民力进行运河开凿和宫殿建造等工程。材料2:“帝自征吐谷浑,士卒死者十二三”“三驾辽左,师出无功”。表明隋炀帝频繁发动对外战争,导致大量士兵伤亡。材料3:“租赋之外,一切征敛,趣以周备,不顾元元,吏因割剥,盗其太半”。说明除正常租赋外,还有大量额外征敛,官吏又趁机盘剥百姓。隋朝灭亡的原因:(1)政治上:隋炀帝本人骄奢淫逸、好大喜功,以高压手段统治,且不听劝谏,政治腐败,使得统治集团内部矛盾激化,离心离德。(2)经济上:大兴土木和频繁战争耗费大量人力、物力、财力,沉重的赋税和徭役让大量农民无法正常进行农业生产,社会经济遭到严重破坏,百姓生活困苦不堪。(3)军事上:三征高句丽等对外战争连续失败,不仅损失了大量的军队和物资,而且引发了社会动荡,加剧了国内矛盾。(4)社会矛盾方面:沉重的压迫使得农民阶级与地主阶级的矛盾迅速激化,大规模的农民起义爆发,如瓦岗军等,沉重打击了隋朝的统治。教师总结:根本原因是暴政致社会矛盾激化,直接原因是农民起义,强调隋朝灭亡为唐朝兴起提供历史契机,凸显王朝兴衰更迭规律。2.隋朝灭亡的启示?(1)统治者应以人为本:关注民生,轻徭薄赋,让百姓安居乐业,才能维护社会稳定和国家长治久安。(2)要合理使用民力:进行工程建设等活动时,应考虑国家和百姓的承受能力,避免过度征发民力,防止因滥用民力而引发社会危机。(3)决策要理性和谨慎:统治者在进行战争等重大决策时,要充分考虑各种因素和可能的后果,避免盲目决策导致国家陷入困境。(4)注重制度建设和监督:建立健全的政治制度和监督机制,防止权力滥用和腐败现象滋生,确保政治清明。 提示:暴政表现为大兴土木、穷兵黩武、赋税沉重。 系统认知:帮助学生完善隋朝历史知识体系,让学生了解隋朝从兴起到灭亡的完整过程,明白隋朝灭亡并非偶然,而是多种因素长期积累的结果,使学生对隋朝历史的理解更全面、连贯。 因果分析:引导学生深入剖析隋朝灭亡的原因,如隋炀帝暴政、滥用民力、战争频繁等,掌握这些因素如何相互作用导致王朝覆灭,培养学生分析历史事件因果关系的能力。

课堂小结 引导学生绘制思维导图,梳理隋朝从建立、统一、繁荣到灭亡的历程,明确各历史事件的因果关系,强调隋朝在政治、经济、制度等方面对后续唐朝乃至整个中国历史发展的重要影响。 总结归纳,促使知识内化。

课堂延伸 布置小组任务,让学生课后搜集资料,对比隋朝大运河与今天的京杭大运河,从河道变迁、功能变化等角度制作一份手抄报,下节课展示交流,加深对历史与现实联系的理解。

课堂练习 1.有学者认为,“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制( )A. 有利于选拔社会人才 B. 可以推动教育发展C. 具有稳定性和延续性 D. 能够防止政权覆灭答案:C。解析:从“唯一没有被动摇过基础”“持续了一千多年”可看出,材料强调的是科举制的稳定性和延续性 ,A、B选项虽也是科举制的影响,但并非材料重点强调内容,D选项说法过于绝对,科举制无法防止政权覆灭。 2.隋朝末年,有位大商人通过大运河从洛阳运送一批牡丹花到余杭,他依次经过的运河河段是( )A. 永济渠、通济渠、邗沟 B. 通济渠、邗沟、江南河C. 永济渠、邗沟、江南河 D. 通济渠、江南河、邗沟答案:B。解析:从洛阳到余杭,依次经过通济渠(连接黄河与淮河)、邗沟(连接淮河与长江)、江南河(连接长江与钱塘江),永济渠连接海河与黄河,与路线无关。 3.阅读下列材料,回答问题。材料一:“计天下储积,得供五六十年。”——《贞观政要》材料二:“北达涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”“天下转漕,仰此一渠。”材料三: 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。——皮日休《汴河怀古》(1)材料一反映了隋朝的经济富庶,其与大运河的开通有何联系?(2)材料二反映出大运河开通后有怎样的作用?(3)材料三中皮日休对大运河的评价是否恰当?请说明理由。答案:(1)隋朝经济富庶,国家有充足的财力、物力和人力来支持大运河的开凿,为大运河开通提供了物质基础;大运河开通后,又促进了南北经济交流,进一步推动隋朝经济发展。(2)大运河开通后,加强了南北经济交流,促进了南北物资运输,成为国家物资转运的重要通道 。(3)恰当。理由:一方面,大运河的开通加强了南北交通,促进了经济文化交流,造福后世,从这个角度看,隋炀帝开通大运河的功绩可与大禹治水相媲美;另一方面,隋炀帝滥用民力开凿大运河,“南巡”奢华,激化社会矛盾,加速隋朝灭亡。皮日休既肯定大运河的积极作用,又指出隋朝灭亡与隋炀帝滥用民力有关,评价较为全面客观。 检测课堂教学效果。

课后反思 在完成《隋朝的统一与灭亡》的教学后,我进行了深入反思,从课程内容的呈现、教学方法的运用,到学生的课堂反应和学习效果,都有了新的认识。教学过程中,我利用多媒体展示丰富的图片和史料,如隋朝疆域图、大运河示意图,让学生直观感受历史。在讲解重点知识,像大运河开通和科举制创立时,我引导学生分析史料,组织小组讨论,多数同学能积极参与,课堂氛围活跃,对知识理解也较为深刻。但也存在不足,在时间把控上,对隋朝灭亡原因的讨论耗时过多,导致总结环节仓促,没能充分巩固知识。部分学生对抽象概念理解困难,如科举制对加强中央集权的作用。今后我会增加实例,像讲述科举出身官员对朝廷政策的执行,帮助学生理解。同时,我会进一步优化教学流程,合理分配时间,在课堂结尾留出充裕时间总结回顾,强化学生记忆,提升教学质量。 反思得失,不断前进。

附1:板书设计

读

解

标

课

元

单

壹

析

分

材

教

元

单

贰

标

目

习

学

元

单

叁

计

设

学

教

元

单

肆

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(第1—7课)

1.2022年课标要求

〖导论〗隋朝的建立结束了数百年的政权分立状态,它创建的科举制度逐渐成为后世选拔官员的主要途径。唐初统治者改良政治,发展生产,形成了“贞观之治”的太平局面。到开元年间,唐朝经济繁荣,社会稳定,文化发达,中外交流活跃,国力达到顶峰。此后,“安史之乱”爆发,唐朝盛世景象结束。

〖内容要求〗

通过了解隋朝的兴亡、“贞观之治”与“开元盛世”,知道隋朝速亡和唐朝兴盛的原因;了解科举制度创建、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史事,从制度、经济、文学艺术、民族交往、中外文化交流等方面认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位;通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

2.2022年课标解读

(1)朝代兴衰:要求学生了解隋朝兴亡、贞观之治与开元盛世,明白隋朝快速灭亡、唐朝兴盛的原因,从政治更迭中把握历史发展脉络。

(2)重要史实:涵盖科举制创立、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等内容,这些史实分别从制度、交通、民族、外交层面,展现隋唐丰富的历史面貌。

(3)唐朝地位:引导学生从制度创新、经济繁荣、文学艺术昌盛、民族交往密切、中外文化交流频繁等方面,认识唐朝在世界历史上的重要地位。

(4)社会危机:通过安史之乱后的藩镇割据、五代十国局面,让学生认识唐末五代的社会危机,理解唐朝由盛转衰的过程与影响。

本单元教材主要内容:

单元主题:繁荣与开放的时代(隋唐时期:581年——907年)

在漫长的中国历史长河中,隋唐时期无疑是一颗璀璨夺目的明珠,闪耀着繁荣与开放的光芒,构成七年级下册历史第一单元的核心内容。

这一时期,结束了自魏晋南北朝以来长达数百年的分裂割据局面,隋朝实现了全国统一 ,为后续的发展奠定基础。大运河的开凿,如一条经济纽带,贯通南北,极大地促进了南北经济交流与文化融合,影响深远。而科举制的创立,打破了世家大族对仕途的垄断,为国家选拔人才提供了新途径,让无数寒门子弟有了施展才华的机会。

唐朝建立后,更是将繁荣与开放推向新高度。唐太宗李世民开创“贞观之治”,他汲取隋亡教训,任人唯贤、虚心纳谏,政治清明,百姓安居乐业;武则天承上启下,推行改革,延续唐朝发展态势;唐玄宗李隆基开创“开元盛世”,唐朝在政治、经济、文化、外交等各方面全面繁荣,国力鼎盛,长安成为当时世界上最为繁华的国际大都市。

唐朝的文化艺术也达到了前所未有的高度,诗歌、绘画、书法、音乐等领域名家辈出,李白的豪放飘逸、杜甫的沉郁顿挫、颜真卿书法的雄浑大气、吴道子绘画的栩栩如生,都成为中华文化的瑰宝。在对外交流方面,唐朝秉持开放包容的态度,丝绸之路贸易往来频繁,玄奘西行取经、鉴真东渡传法,日本遣唐使多次来华学习,让世界看到了中国的强盛与包容,也让中国吸收了外来文化的精华。

然而,盛极必衰,“安史之乱”成为唐朝由盛转衰的转折点,此后藩镇割据、宦官专权,唐朝逐渐走向衰落,直至灭亡。但隋唐时期所创造的辉煌成就,对后世中国乃至整个东亚文化圈都产生了不可磨灭的影响,其繁荣与开放的精神,值得我们深入学习与探究。

2、单元大概念架构

本单元主要讲述隋唐时期的历史,这是中国古代历史上的鼎盛时期。政治上,国家统一,中央集权加强;经济上,农业、手工业、商业繁荣;文化上,诗歌、艺术、科技等领域成就斐然;对外交往频繁,呈现出开放包容的态势。通过本单元学习,学生能了解隋唐繁荣开放的表现,认识其在历史发展中的重要地位。

3、整体教学流程透视

(1)课堂导入环节以科学性、趣味性、灵活性和启发性原则,通过视频、图片等方式,采用设疑、悬念导入法、直观导入法、开门见山法、直接破题法、温故知新等方法导学激趣。

(2)导入新课后,出示学习目标,学科核心素养,明确学习的重难点和要求,明晰地让学生知道通过本节学习应该掌握哪些知识点,形成何种能力,从而进入自主学习环节。

(3)自主学习,让学生整体感知教材,对基本史实有一定了解,再对重难点进行精细预习,标画重点内容。

(4)小组合作,问题探究要围绕教材的重点、难点内容展开,教师要把教学的重点、难点问题交给学生去小组讨论、合作探究。教师可先提出问题引导学生探究。

(5)当堂检测,着重在于以各种形式检测学生学习的效果,可以通过口答、自背、做题等方式完成。根据课堂情况,灵活掌控教学环节,每节课至少留出3至5分钟进行测验训练,发现问题,及时解决。做到堂堂清,不欠账。

4、本单元教材体例

(1)单元标题与引言

单元标题:明确主题为“繁荣与开放的时代”,简洁地概括了隋唐时期的时代特征。

单元引言:以生动的文字描述引入单元内容,介绍隋唐时期在政治、经济、文化等方面的辉煌成就,引发学生的学习兴趣,为整个单元的学习奠定基调。

(2)课文正文

子目结构:每个课都包含多个子目,如“隋朝的统一与灭亡”一课有“隋的统一”“开通大运河”“开创科举取士制度”“隋朝的灭亡”等子目,使内容条理清晰,便于学生理解和掌握。

内容呈现:以时间为线索,采用叙事与分析相结合的方式,介绍历史事件、人物和现象。除文字叙述外,还配有大量的历史图片、图表等,如唐朝长安城平面图、曲辕犁和筒车图片等,增强了教材的直观性和可读性。

(3)史料与史论

史料运用:穿插了丰富的史料,如文献记载、古人诗词等,帮助学生了解历史的原始资料,培养学生的史料实证能力。如在介绍科举制时,引用了相关的古代典籍记载。

史论结合:在叙述历史的过程中,适时给出一些史论观点,引导学生对历史事件和现象进行思考和分析,培养历史思维能力。如对“贞观之治”“开元盛世”等盛世局面的评价和分析。

(4)辅助栏目

栏目1、想一想:设置一些启发性的问题,引导学生思考历史问题,培养学生的思维能力和创新意识。

栏目2、相关史事:补充与正文相关的历史事件、人物故事等,拓展学生的知识面,加深对正文内容的理解。

栏目3、材料研读:借原始史料,如文献、书信等,让学生明白史料是认知历史的关键,学会从史料提取信息,基于可靠史料下结论。像学隋朝大运河,用不同记载助学生判断其影响。引导剖析材料,挖掘史料背景、内容及背后的历史。例如借三省六部制史料,助学生理解唐朝政治制度。

栏目4、学史崇德:

厚植家国情怀:“相关史事”等栏目讲述玄奘西行等事迹,让学生感受先辈使命感,激发民族自豪感与文化自信。

传承传统美德:通过正文、史料展现古人品质,如唐太宗纳谏、魏征直谏,引导学生践行正直、谦逊等美德。

汲取精神力量:“课后活动”等板块设讨论,如鉴真东渡,让学生汲取不畏艰险的精神,激励自己直面困难。

(5)课后活动与知识拓展

①课后活动:

巩固知识:借填空、选择等基础题目,帮学生回顾、强化历史事件、人物等基础知识,加深对重点内容的理解。

锻炼综合能力:通过论文撰写、短剧表演、手抄报制作等活动,培养学生文字表达、团队协作、信息整合等能力。如“隋唐文化展览”活动,全方位提升学生能力。

培养历史思维:讨论、探究类活动,如探讨隋唐兴衰原因,培养学生批判性思维和历史解释能力,使其客观、全面看待历史。

②知识拓展:对一些历史概念、事件等进行更深入的介绍,满足学生的探究欲望,为有兴趣的学生提供进一步学习的空间。

(6)单元小结

知识梳理:以简洁的文字和图表形式,对本单元的重要历史事件、人物、制度等进行梳理和总结,帮助学生构建知识框架,形成整体的历史认知。

学习方法指导:对本单元的学习方法进行总结和指导,如如何分析历史事件的原因和影响、如何评价历史人物等,提高学生的历史学习能力。

一、教学目标:

1.知识与能力:学生能说出隋唐建立、统一及灭亡史实,列举隋唐政治、经济、文化、外交重要成就,如三省六部制、科举制、大运河等;能分析隋唐繁荣开放原因、表现及影响,提升史料实证、历史解释能力。

2.过程与方法:通过研读史料、小组讨论、角色扮演等活动,培养自主学习、合作探究能力,学会从不同角度分析历史问题。

3.情感态度与价值观:感受隋唐辉煌成就,增强民族自豪感;体会开放交流对国家发展重要性,树立开放包容意识。

二、学习重难点

重点:隋唐政治制度创新(科举制、三省六部制)、经济繁荣表现、文化成就(唐诗、书法、绘画等)、对外交往重要史实(鉴真东渡、玄奘西行)。

难点:理解隋唐繁荣开放内在联系及对后世影响,认识制度创新、文化交流在历史发展中的作用。

(第1课时)隋唐盛世:繁荣与变革大单元下《隋朝的统一与灭亡》教学设计

单元主题 隋唐盛世:繁荣与变革,聚焦隋唐时期政治、经济、文化等多方面的发展与转变,展现中国古代社会的繁荣鼎盛及深远变革。

单元目标 学生能够梳理隋唐政权更迭脉络,理解隋唐政治制度创新(如科举制、三省六部制) 、经济发展(大运河、农业手工业商业发展)、文化昌盛(文学艺术、科技成就)对中国历史进程的深远影响,培养时空观念、史料实证、历史解释等核心素养,认识到隋唐时期在世界文明史上的重要地位。

本课课标 通过了解隋朝的兴亡,知道隋朝速亡的原因;了解科举制度创建、大运河开通等史事,从制度、经济等方面认识隋朝在世界历史上的重要地位。

本课定位 本单元共8课时,《隋朝的统一与灭亡》为第1课时,是单元起始课,主要阐述隋朝的建立、统一、制度创新及灭亡,为后续唐朝的繁荣发展做铺垫,帮助学生理解隋唐时期承上启下的历史特征。

素养目标 1.、知识与能力:学生能说出隋朝建立、统一和灭亡的基本史实,阐述大运河开通和科举制创立的背景、内容及影响,通过分析史料,提升从史料中提取有效信息、归纳总结和分析问题的能力。2、过程与方法:借助史料分析、小组讨论和绘制历史思维导图,引导学生探究隋朝兴衰历程,培养学生历史思维与合作探究能力。3、情感态度与价值观:认识国家统一和稳定对社会发展的重要性,体会制度创新推动历史进步的作用,激发学生对古代灿烂文明的自豪感。

重难点 重点:隋朝大运河开通和科举制创立的背景、内容及历史影响。难点:全面剖析隋朝灭亡的原因,客观评价隋炀帝的历史功过。

教材分析 1.地位与作用:《隋朝的统一与灭亡》是初中历史教材中重要的一课,它上承魏晋南北朝的分裂动荡,下启唐朝的繁荣昌盛,在历史发展脉络中起到了承上启下的关键作用。通过对隋朝历史的学习,学生能更好地理解中国古代社会从分裂走向统一、从制度探索到逐渐成熟的过程,为后续唐朝历史及整个中国古代史的学习奠定基础。2.内容结构:教材主要涵盖隋朝的建立与统一、大运河的开通、科举制的创立以及隋朝的灭亡这几部分内容。各部分内容相互关联,逻辑紧密。隋朝的统一为后续政治经济改革提供了稳定环境;大运河开通和科举制创立是隋朝在经济和政治制度方面的重大创新,对后世产生深远影响;而隋朝的灭亡又为唐朝的兴起提供了历史借鉴,揭示了王朝兴衰的规律。本课关键词:隋朝的统一、大运河、科举制为了便于教学,依据大单元教学理念和学生的认知规律,我将本课整合为三部分:一:隋朝的建立与统一二:盛世隋朝三:隋朝的灭亡与启示

学情分析 1.知识基础:学生在之前的历史学习中已经了解了一些中国古代史的基本史实,对朝代更迭、重大历史事件有了初步认识,但对于历史事件背后深层次的原因、影响以及历史发展的内在逻辑关系理解还不够深入。2.认知特点:初中学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的阶段,他们对生动有趣的历史故事、图片、视频等感性材料比较感兴趣,但在分析史料、归纳总结历史规律等方面的能力还有待提高。在教学中,需要充分利用学生的兴趣点,引导他们积极参与课堂讨论,培养其历史思维能力。

教学方法 讲授法、史料分析法、小组合作探究法、多媒体辅助教学法

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【导入新课】播放一段展现隋唐辉煌历史的纪录片片段,提问学生:“如此辉煌的隋唐盛世,是由哪个朝代奠定基础的呢?”由此引出隋朝,激发学生兴趣,导入新课。 观看视频,思考问题。 通过视频,提高学生学习兴趣,引出隋唐盛世来进入本课。

讲授新课(一) 任务一、隋朝的建立与统一(5分钟):1.展示南北朝末期的地图,介绍隋朝建立的背景。魏晋南北朝的长期分裂:自西晋灭亡后,中国陷入了长达近三百年的分裂动荡时期,南北政权对峙,战争频繁,社会经济遭到严重破坏,百姓渴望和平与统一。民族大融合:在这一时期,各民族之间交流频繁,相互融合,民族隔阂逐渐消除,为统一多民族国家的形成奠定了基础。北周的发展:北周通过一系列改革,如政治上加强中央集权、经济上推行均田制等,国力逐渐增强,为隋朝的建立和统一提供了政治、经济和军事基础。杨坚作为北周外戚,掌握了北周的军政大权,具备了建立新王朝的条件。2.隋朝的建立:581年,杨坚建立隋朝,定都长安。3.隋灭陈概况军事准备:隋文帝杨坚即位后,积极进行灭陈的军事准备。他任命高颎等人为统帅,制定了详细的战略计划。在军事上,加强军队训练,提高士兵战斗力;在装备上,制造大量战船,为渡江作战做准备。战争过程:589年,隋军兵分八路,水陆并进,向陈朝发动全面进攻。陈朝统治者陈后主沉迷享乐,政治腐败,军事防御薄弱。隋军迅速突破陈朝的长江防线,一举攻克陈朝都城建康,陈后主被俘,陈朝灭亡。4.隋灭陈意义实现全国统一:结束了自西晋末年以来近三百年的分裂局面,重新建立起大一统的中央集权国家,为中国历史的发展创造了稳定的政治环境。促进经济文化交流:统一后,南北地区的经济交流得以加强,促进了全国经济的恢复和发展。同时,文化的交流与融合也更加频繁,推动了中华文化的繁荣。民族融合的深化:全国统一有利于各民族之间的进一步融合,巩固了统一多民族国家的基础,为后世民族关系的发展奠定了良好的基础。 让学生分组,分别扮演北周大臣、南陈百姓、隋朝军队等角色,模拟隋朝建立与统一过程。北周大臣组交流杨坚掌权后的政策举措;南陈百姓组演绎陈朝末年生活现状与听闻隋军压境时的反应;隋朝军队组展示出征作战的场景,通过角色代入,深入理解隋朝建立与统一的历史背景、过程及影响。 通过情境模拟,学生能亲身体验历史人物所处的时代背景,主动挖掘隋朝建立与统一的历史细节,在角色扮演中深化对相关历史事件、人物决策的理解,更全面、扎实地掌握知识;历史地图绘制比赛,让学生将抽象知识具象化,清晰把握隋朝建立与统一过程中的地理信息,理解其在空间上的发展变化。

讲授新课(二) 任务二、盛世隋朝大运河的开通(10分钟):展示《隋朝大运河示意图》,分析开通目的、概况及作用?1.隋朝开通大运河的目的加强南北交通:隋朝统一后,南北经济文化交流日益频繁,但原有的交通条件无法满足需求。开通大运河可以加强南北之间的水路运输,促进物资的流通和人员的往来。巩固统治:通过大运河,隋朝政府可以更有效地控制南方地区,加强对全国的统治。同时,也便于将南方的物资运往北方,满足北方政治中心和军事防御的需要。促进经济发展:大运河的开通可以带动沿线地区的经济发展,促进商业繁荣,增加国家财政收入。2.隋朝开通大运河的概况三点:大运河以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)。四段:由北向南依次分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河。永济渠连接了海河与黄河;通济渠连接了黄河与淮河;邗沟连接了淮河与长江;江南河连接了长江与钱塘江。五河:沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,全长两千多公里,是世界上最长的运河之一。3.学生分组合作探究:隋朝开通大运河的作用。①积极作用经济方面:促进了南北经济的交流与发展,使南方的粮食、丝绸等物资能够顺利运往北方,北方的先进生产技术和工具也得以传播到南方。同时,带动了沿线城市的兴起和繁荣,如扬州、杭州等城市成为重要的商业中心。文化方面:加强了南北文化的交流与融合,不同地区的文化相互影响、相互借鉴,丰富了中华文化的内涵。政治方面:巩固了隋朝的统治,加强了中央对地方的控制,有利于国家的统一和稳定。②消极作用过度征用民力:大运河的开凿工程浩大,在短期内征用了大量民力,给百姓带来了沉重的负担,导致百姓生活困苦,加剧了社会矛盾。经济负担加重:开凿大运河耗费了大量的人力、物力和财力,加重了国家的财政负担,影响了其他方面的发展。4.给出不同角度评价大运河的史料,组织小组讨论:“如何全面看待大运河开通的影响?”史料1:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”——(唐)皮日休《汴河怀古二首·其一》解读:皮日休认为虽然隋朝灭亡与大运河有关,但大运河开通后,至今仍发挥着重要的交通作用。如果没有隋炀帝“南巡”的奢华行为,他开通大运河的功绩可以与大禹治水相媲美,肯定了大运河在促进南北交通和经济发展方面的积极作用。史料2:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”——(唐)胡曾《汴水》解读:胡曾认为大运河的开通是隋朝灭亡的重要原因,大运河开凿导致民怨沸腾,隋朝很快就陷入了农民起义的浪潮中,隋炀帝也在“南巡”途中死于非命,强调了大运河开凿给隋朝带来的负面影响。引导学生从积极和消极两方面辩证分析。(1)积极影响:经济交流与发展:大运河作为南北交通的大动脉,极大地促进了经济交流。南方的丰富物产得以运往北方,满足北方的消费需求,北方的先进生产技术和工具也传播到南方,推动南方经济发展。同时,沿线城市因运河而繁荣,成为商业、手工业中心,促进了商品经济的发展。文化融合:不同地区的文化通过运河得以交流,北方的豪放文化与南方的婉约文化相互碰撞、融合,丰富了中华文化的多样性。例如,诗词、戏曲等艺术形式在南北交流中得到创新和发展。政治统一:加强了中央对南方地区的控制,使南北政治联系更加紧密,有利于国家的统一和稳定。中央政府能够更迅速地调配资源,应对地方事务。(2)消极影响民生问题:短期内大量征发民夫,导致百姓徭役负担沉重,许多家庭因此失去劳动力,生活陷入困境,引发了社会不满情绪,加剧了社会矛盾,成为隋朝灭亡的一个重要因素。财政压力:开凿运河耗费巨大,包括人力、物力和财力,这使得国家财政支出大幅增加,影响了其他基础设施建设和民生改善的投入,对隋朝经济造成一定冲击。教师总结:隋朝大运河的开通是一个具有深远历史意义的重大事件。虽然在短期内给隋朝带来了一些负面影响,但从长远来看,它对中国历史的发展产生了不可磨灭的积极作用。它促进了经济、文化的交流与发展,巩固了国家的统一,成为中国古代劳动人民智慧和创造力的结晶,对后世的影响持续至今。在评价时,应将其放在特定的历史背景下,全面、客观地分析其利弊,认识到历史事件的复杂性和多面性。二、科举制的创立(10分钟):结合史料讲解科举制创立背景(魏晋选官重门第的弊端)和过程(隋文帝初步建立,隋炀帝正式确立),探讨其对加强中央集权、选拔人才、推动教育文化发展的作用,引导学生思考科举制在整个古代选官制度演变中的地位和意义。1.科举制创立的背景(1)政治方面:魏晋南北朝时期的九品中正制,逐渐成为士族门阀维护特权的工具,导致“上品无寒门,下品无士族”的局面,不利于选拔真正有才能的人,也威胁到中央集权。隋朝建立后,需要打破门阀垄断,选拔人才为国家服务,加强中央对选官的控制。(2)经济方面:随着隋朝经济的恢复和发展,庶族地主势力不断壮大,他们要求在政治上获得更多的权力和地位,为科举制的创立提供了经济和社会基础。(3)文化方面:隋朝统一后,文化教育有所发展,为更多人提供了学习知识的机会,人们对通过考试选拔人才的需求也日益增加。2.科举制创立的过程(1)初步萌芽:隋文帝时期,开始采用分科考试的方式选拔官员,废除了九品中正制,这是科举制的雏形。(2)正式确立:隋炀帝时,设立进士科,以考试策问取人,标志着科举制的正式诞生。3.科举制的作用(1)加强中央集权:科举制将选官权收归中央,打破了世家大族对官场的垄断,使各地人才汇聚到中央,加强了中央与地方的联系,巩固了统治。(2)选拔人才:为各阶层人士提供了平等的晋升机会,不论出身贵贱,只要有真才实学,都能通过考试进入仕途,选拔出大量优秀人才,提高了官员素质。(3)推动教育文化发展:刺激了人们学习文化知识的积极性,促进了教育的发展,私塾、书院等教育机构兴起。同时,推动了文化的繁荣,唐诗、宋词等文学形式的发展与科举制对文化的重视密切相关。4.科举制在古代选官制度演变中的地位和意义(1)地位:科举制是中国古代选官制度的重大变革,是从以门第为标准的选官制度向以才学为标准的选官制度的转变,在古代选官制度中占据重要地位,持续时间长达1300多年。(2)意义:它为中国封建社会长期稳定发展提供了人才保障,使社会阶层流动更加合理有序。其公平、公正的考试原则,对世界其他国家的选官制度也产生了一定的影响,是中国古代政治制度的一项重要成就。 大运河的开通: 角色扮演:小小运河设计师将学生分成小组,分别扮演隋朝的大臣、工匠、百姓等角色。“大臣” 要向 “皇帝” 阐述开通大运河的规划和理由;“工匠” 展示设计图纸,讲解运河的路线规划、工程技术难题;“百姓” 则表达对开凿运河的看法和担忧。通过这种方式,让学生深入理解大运河开通的目的、过程及影响。 历史资料分析竞赛:提供不同角度评价大运河开通的历史资料,如诗词、史书片段等。学生分组进行分析讨论,总结出资料中对大运河开通的观点,分析其积极和消极影响。最后每组派代表展示成果,进行竞赛,看哪个小组分析得全面、准确,培养学生的史料分析能力和批判性思维。 隋朝科举制的创立: 模拟科举考场:在教室设置模拟科举考场,学生分别扮演考生、考官、监考人员等。“考生” 们在规定时间内完成简单的 “策论” 答题,体验科举考试的流程。考试结束后,“考官” 进行阅卷评分,“考生” 分享考试感受,帮助学生更直观地感受科举制的考试形式和对人才选拔的作用。 (辩论赛)科举制的利与弊:将学生分为正反两方,正方观点为 “科举制利大于弊”,反方观点为 “科举制弊大于利”。学生通过查阅资料、小组讨论,梳理出支持自己观点的论据。在辩论过程中,双方各抒己见,进行激烈辩论,使学生深入理解科举制在历史发展中的作用和局限,锻炼学生的逻辑思维和语言表达能力。 培养学生的读图能力以及“时空观念”的学科核心素养。引导学生全面了解大运河开通的目的、概况和作用,让学生掌握这一重要历史事件的关键信息,构建完整的知识体系,理解其在隋朝乃至中国古代历史发展中的重要地位。借助史料分析和小组讨论,培养学生从多维度分析问题的能力,如从经济、政治、文化等角度探讨大运河开通的影响,提升学生的批判性思维和逻辑推理能力,使其学会客观、全面地评价历史事件通过展示大运河的相关图片、视频资料,让学生感受古代劳动人民的智慧和创造力,激发学生的民族自豪感,同时引导学生思考历史与现实的联系,体会大运河对当今社会发展的意义。帮助学生明晰科举制创立的背景、过程和深远影响,了解中国古代选官制度的重大变革,理解其对中国古代社会结构和文化发展的塑造作用,丰富学生对古代政治制度的认知。组织学生开展对科举制利弊的辩论活动,锻炼学生的资料收集、观点阐述和团队协作能力,让学生在思想碰撞中深入理解科举制的本质,学会从历史发展的角度看待制度创新,培养学生的创新意识和对制度变革的思考能力。 引导学生认识到科举制所体现的公平、公正原则,以及对人才选拔的积极意义,树立正确的价值观,理解人才对国家发展的重要性,激发学生积极进取、追求知识的精神 。

讲授新课(三) 任务三、隋朝的灭亡与启示(5分钟):1.阅读材料,知道隋朝的暴政,分析隋朝灭亡原因?材料1:“炀帝大业元年,发河南诸郡男女百余万,开通济渠”“又于皂涧营显仁宫,采海内奇禽异兽草木之类,以实园苑”。反映出隋炀帝大规模征发民力进行运河开凿和宫殿建造等工程。材料2:“帝自征吐谷浑,士卒死者十二三”“三驾辽左,师出无功”。表明隋炀帝频繁发动对外战争,导致大量士兵伤亡。材料3:“租赋之外,一切征敛,趣以周备,不顾元元,吏因割剥,盗其太半”。说明除正常租赋外,还有大量额外征敛,官吏又趁机盘剥百姓。隋朝灭亡的原因:(1)政治上:隋炀帝本人骄奢淫逸、好大喜功,以高压手段统治,且不听劝谏,政治腐败,使得统治集团内部矛盾激化,离心离德。(2)经济上:大兴土木和频繁战争耗费大量人力、物力、财力,沉重的赋税和徭役让大量农民无法正常进行农业生产,社会经济遭到严重破坏,百姓生活困苦不堪。(3)军事上:三征高句丽等对外战争连续失败,不仅损失了大量的军队和物资,而且引发了社会动荡,加剧了国内矛盾。(4)社会矛盾方面:沉重的压迫使得农民阶级与地主阶级的矛盾迅速激化,大规模的农民起义爆发,如瓦岗军等,沉重打击了隋朝的统治。教师总结:根本原因是暴政致社会矛盾激化,直接原因是农民起义,强调隋朝灭亡为唐朝兴起提供历史契机,凸显王朝兴衰更迭规律。2.隋朝灭亡的启示?(1)统治者应以人为本:关注民生,轻徭薄赋,让百姓安居乐业,才能维护社会稳定和国家长治久安。(2)要合理使用民力:进行工程建设等活动时,应考虑国家和百姓的承受能力,避免过度征发民力,防止因滥用民力而引发社会危机。(3)决策要理性和谨慎:统治者在进行战争等重大决策时,要充分考虑各种因素和可能的后果,避免盲目决策导致国家陷入困境。(4)注重制度建设和监督:建立健全的政治制度和监督机制,防止权力滥用和腐败现象滋生,确保政治清明。 提示:暴政表现为大兴土木、穷兵黩武、赋税沉重。 系统认知:帮助学生完善隋朝历史知识体系,让学生了解隋朝从兴起到灭亡的完整过程,明白隋朝灭亡并非偶然,而是多种因素长期积累的结果,使学生对隋朝历史的理解更全面、连贯。 因果分析:引导学生深入剖析隋朝灭亡的原因,如隋炀帝暴政、滥用民力、战争频繁等,掌握这些因素如何相互作用导致王朝覆灭,培养学生分析历史事件因果关系的能力。

课堂小结 引导学生绘制思维导图,梳理隋朝从建立、统一、繁荣到灭亡的历程,明确各历史事件的因果关系,强调隋朝在政治、经济、制度等方面对后续唐朝乃至整个中国历史发展的重要影响。 总结归纳,促使知识内化。

课堂延伸 布置小组任务,让学生课后搜集资料,对比隋朝大运河与今天的京杭大运河,从河道变迁、功能变化等角度制作一份手抄报,下节课展示交流,加深对历史与现实联系的理解。

课堂练习 1.有学者认为,“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛影响的制度”,“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年”。材料表明科举制( )A. 有利于选拔社会人才 B. 可以推动教育发展C. 具有稳定性和延续性 D. 能够防止政权覆灭答案:C。解析:从“唯一没有被动摇过基础”“持续了一千多年”可看出,材料强调的是科举制的稳定性和延续性 ,A、B选项虽也是科举制的影响,但并非材料重点强调内容,D选项说法过于绝对,科举制无法防止政权覆灭。 2.隋朝末年,有位大商人通过大运河从洛阳运送一批牡丹花到余杭,他依次经过的运河河段是( )A. 永济渠、通济渠、邗沟 B. 通济渠、邗沟、江南河C. 永济渠、邗沟、江南河 D. 通济渠、江南河、邗沟答案:B。解析:从洛阳到余杭,依次经过通济渠(连接黄河与淮河)、邗沟(连接淮河与长江)、江南河(连接长江与钱塘江),永济渠连接海河与黄河,与路线无关。 3.阅读下列材料,回答问题。材料一:“计天下储积,得供五六十年。”——《贞观政要》材料二:“北达涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”“天下转漕,仰此一渠。”材料三: 尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。——皮日休《汴河怀古》(1)材料一反映了隋朝的经济富庶,其与大运河的开通有何联系?(2)材料二反映出大运河开通后有怎样的作用?(3)材料三中皮日休对大运河的评价是否恰当?请说明理由。答案:(1)隋朝经济富庶,国家有充足的财力、物力和人力来支持大运河的开凿,为大运河开通提供了物质基础;大运河开通后,又促进了南北经济交流,进一步推动隋朝经济发展。(2)大运河开通后,加强了南北经济交流,促进了南北物资运输,成为国家物资转运的重要通道 。(3)恰当。理由:一方面,大运河的开通加强了南北交通,促进了经济文化交流,造福后世,从这个角度看,隋炀帝开通大运河的功绩可与大禹治水相媲美;另一方面,隋炀帝滥用民力开凿大运河,“南巡”奢华,激化社会矛盾,加速隋朝灭亡。皮日休既肯定大运河的积极作用,又指出隋朝灭亡与隋炀帝滥用民力有关,评价较为全面客观。 检测课堂教学效果。

课后反思 在完成《隋朝的统一与灭亡》的教学后,我进行了深入反思,从课程内容的呈现、教学方法的运用,到学生的课堂反应和学习效果,都有了新的认识。教学过程中,我利用多媒体展示丰富的图片和史料,如隋朝疆域图、大运河示意图,让学生直观感受历史。在讲解重点知识,像大运河开通和科举制创立时,我引导学生分析史料,组织小组讨论,多数同学能积极参与,课堂氛围活跃,对知识理解也较为深刻。但也存在不足,在时间把控上,对隋朝灭亡原因的讨论耗时过多,导致总结环节仓促,没能充分巩固知识。部分学生对抽象概念理解困难,如科举制对加强中央集权的作用。今后我会增加实例,像讲述科举出身官员对朝廷政策的执行,帮助学生理解。同时,我会进一步优化教学流程,合理分配时间,在课堂结尾留出充裕时间总结回顾,强化学生记忆,提升教学质量。 反思得失,不断前进。

附1:板书设计

读

解

标

课

元

单

壹

析

分

材

教

元

单

贰

标

目

习

学

元

单

叁

计

设

学

教

元

单

肆

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录