声现象 专项练 2025年中考物理一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 声现象 专项练 2025年中考物理一轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 13:46:41 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

声现象 专项练

2025年中考物理一轮复习备考

一、单选题

1.如图所示,演奏者拨动古筝琴弦发出婉转悠扬的琴声。琴声是下列哪个物体振动产生的( )

A.手指 B.空气 C.琴弦 D.耳朵

2.图所示为冰雪大世界演唱会的场景 ,观众随着舞台上主持人洪亮的歌声舞动 ,其中“ 洪亮”是指声音的( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.声速

3.“声纹锁”运用声纹识别技术,能识别出主人说出的“口令”而自动解锁。然而,当别人说出同样的“口令”时,却无法解锁。每个人有着自己独特的声纹,就好像每个人的指纹一样。声纹体现了声音特性中的( )

A.音调 B.响度 C.频率 D.音色

4.我们生活在有声的世界里,关于声现象,下列描述正确的是( )

A.甲图:乒乓球被正在发声的音叉弹开,表明音叉正在振动

B.乙图:吹笛子时,按住不同气孔是为了改变声音的响度

C.丙图:用大小不同的力敲击鼓面,发出声音的音调不同

D.丁图:工人戴防噪声耳罩,是通过防止噪声的产生来控制噪声的

5.地震波是由于地震而产生的向四周传播的震动,主要由横波、纵波组成。2022年9月5日,四川甘孜州泸定县发生6. 8级地震,产生的地震波造成了房屋损毁,同时由于地层岩石在断裂、碰撞过程中还会产生次声波。下列关于次声波的说法正确的是( )

A.人耳可以听见次声波

B.次声波的传播速度可达

C.频率低于20000Hz的声波就是次声波

D.有些动物通过次声波可以提前感知到地震,说明声音可以传递信息

6.如图所示,琵琶是我国传统弹拨乐器,被称为“民乐之王”,在我国已有2000多年的历史。下列说法正确的是( )

A.常温下,弹琵琶时产生的声音在真空中的传播速度约为340m/s

B.当演奏者用大小不同的力拨动粗细相同的琴弦时,琴弦音色会改变

C.演奏者弹琵琶时改变手指按压弦的位置,是为了改变声音的音调

D.听众能够听出琵琶发出的声音是因为它发出声音的音调与其它乐器不同

7.下列有关声现象的描述,正确的是( )

①个别高科技产品不振动也能发声

②汽车上的倒车雷达利用了声传递信息

③大象利用超声波进行彼此间的交流

④关闭门窗,室内同学听到的室外噪声减弱,是在传播过程中减弱了噪声

A.只有①② B.只有①③ C.只有②③ D.只有②④

8.北宋时代的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载着:士兵枕着牛皮制成的箭筒睡在地上,能及早听到夜袭敌人的马蹄声。下列有关声音的描述正确的是( )

A.声音可以不由振动产生 B.声音在真空中传播的速度是340m/s

C.只有牛皮制成的箭筒可以传播声音 D.一般固体传播声音比空气快

9.当地时间3月5日上午,中国生产的大型客机C919 和ARJ21支线飞机飞抵柬埔寨金边国际机场。为了安静地休息,飞行期间部分乘客带上了耳罩,这是( )

A.从噪声的产生环节减弱噪声

B.从噪声的传播环节减弱噪声

C.从噪声的接收环节减弱噪声

D.改变了噪声传播的路径

10.声波在海水中传播衰减程度远小于电磁波。声呐就是利用声波在水中的传播特点来对物体进行定位和测速的,如图所示是一艘静止在水中的潜水艇,其声呐向海水中某一固定方向发出两次短促的超声波信号,遇到一个不明物体被反射回来,第一次发出信号到接收到信号用时,第二次发出信号到接收到信号用时,若两次发出信号的间隔是3s,设海水中的声速为1500m/s,不明物体沿着与潜水艇连线的方向匀速直线行驶,则( )

A.不明物体第一次与超声波信号相遇时,距潜水艇距离为15km

B.不明物体与两次信号相遇的时间间隔为3s

C.不明物体的行驶速度约为51.7m/s

D.不明物体在远离潜水艇

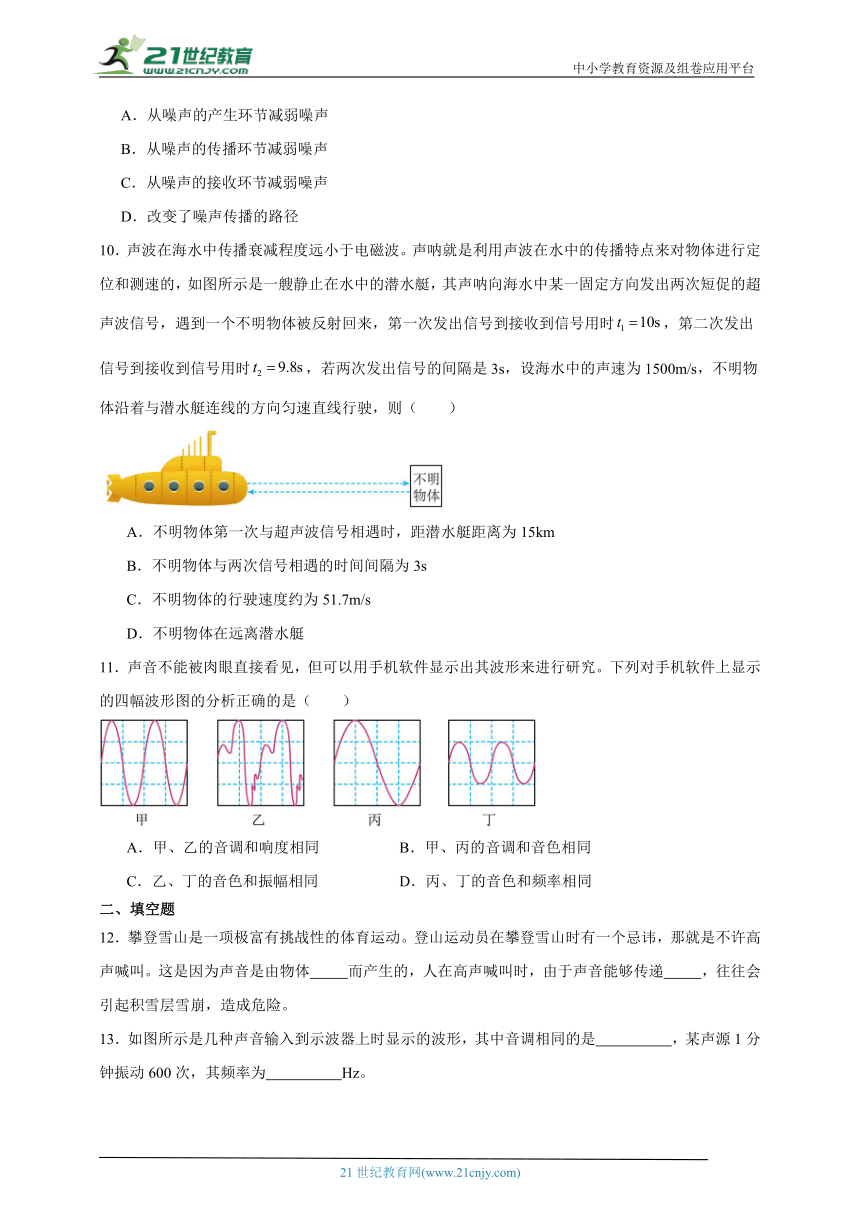

11.声音不能被肉眼直接看见,但可以用手机软件显示出其波形来进行研究。下列对手机软件上显示的四幅波形图的分析正确的是( )

A.甲、乙的音调和响度相同 B.甲、丙的音调和音色相同

C.乙、丁的音色和振幅相同 D.丙、丁的音色和频率相同

二、填空题

12.攀登雪山是一项极富有挑战性的体育运动。登山运动员在攀登雪山时有一个忌讳,那就是不许高声喊叫。这是因为声音是由物体 而产生的,人在高声喊叫时,由于声音能够传递 ,往往会引起积雪层雪崩,造成危险。

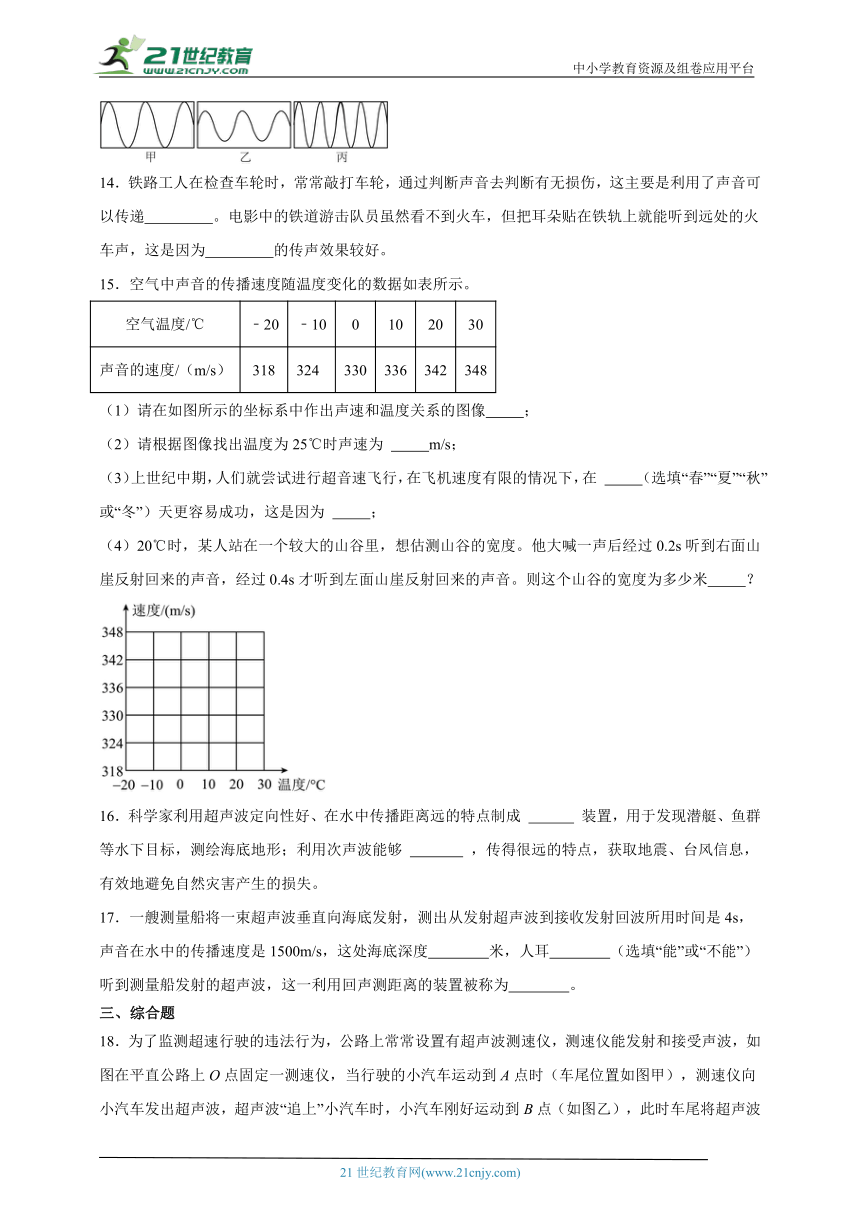

13.如图所示是几种声音输入到示波器上时显示的波形,其中音调相同的是 ,某声源1分钟振动600次,其频率为 Hz。

14.铁路工人在检查车轮时,常常敲打车轮,通过判断声音去判断有无损伤,这主要是利用了声音可以传递 。电影中的铁道游击队员虽然看不到火车,但把耳朵贴在铁轨上就能听到远处的火车声,这是因为 的传声效果较好。

15.空气中声音的传播速度随温度变化的数据如表所示。

空气温度/℃ ﹣20 ﹣10 0 10 20 30

声音的速度/(m/s) 318 324 330 336 342 348

(1)请在如图所示的坐标系中作出声速和温度关系的图像 ;

(2)请根据图像找出温度为25℃时声速为 m/s;

(3)上世纪中期,人们就尝试进行超音速飞行,在飞机速度有限的情况下,在 (选填“春”“夏”“秋”或“冬”)天更容易成功,这是因为 ;

(4)20℃时,某人站在一个较大的山谷里,想估测山谷的宽度。他大喊一声后经过0.2s听到右面山崖反射回来的声音,经过0.4s才听到左面山崖反射回来的声音。则这个山谷的宽度为多少米 ?

16.科学家利用超声波定向性好、在水中传播距离远的特点制成 装置,用于发现潜艇、鱼群等水下目标,测绘海底地形;利用次声波能够 ,传得很远的特点,获取地震、台风信息,有效地避免自然灾害产生的损失。

17.一艘测量船将一束超声波垂直向海底发射,测出从发射超声波到接收发射回波所用时间是4s,声音在水中的传播速度是1500m/s,这处海底深度 米,人耳 (选填“能”或“不能”)听到测量船发射的超声波,这一利用回声测距离的装置被称为 。

三、综合题

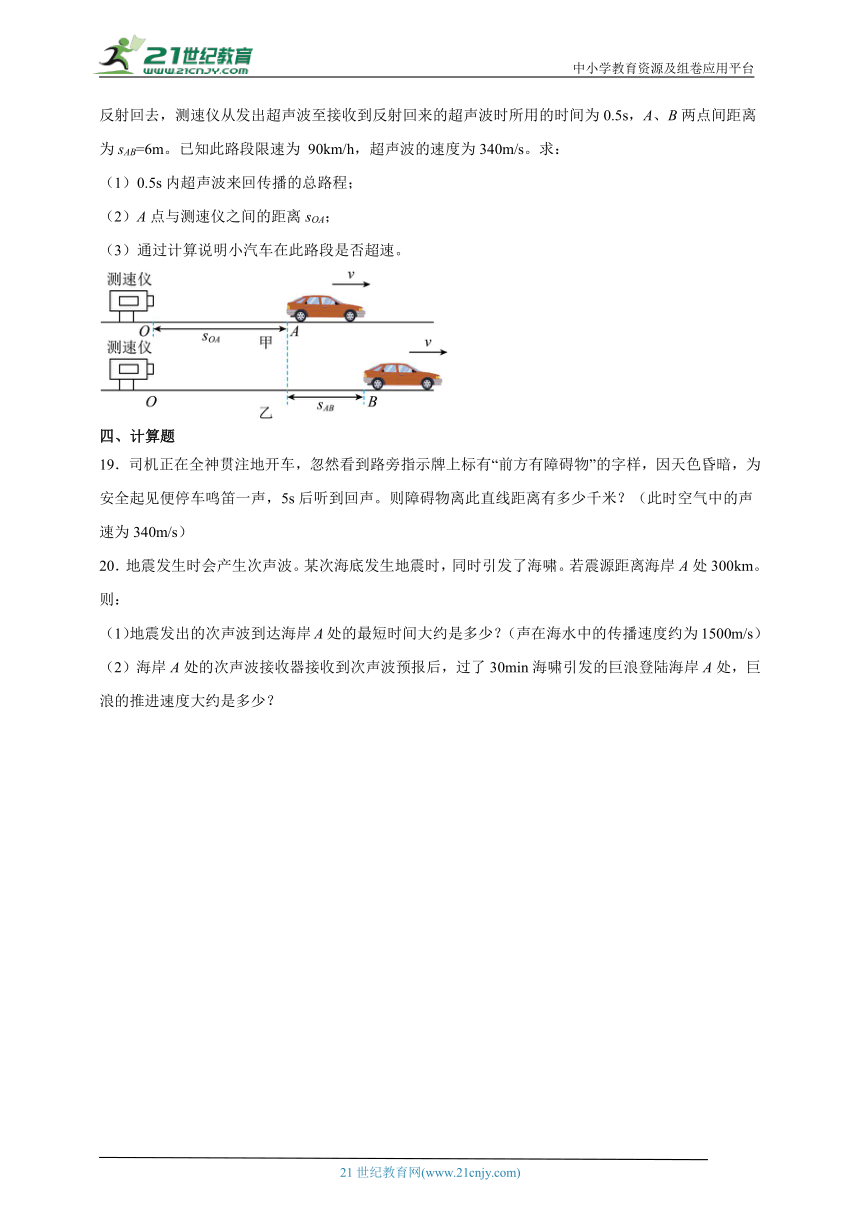

18.为了监测超速行驶的违法行为,公路上常常设置有超声波测速仪,测速仪能发射和接受声波,如图在平直公路上O点固定一测速仪,当行驶的小汽车运动到A点时(车尾位置如图甲),测速仪向小汽车发出超声波,超声波“追上”小汽车时,小汽车刚好运动到B点(如图乙),此时车尾将超声波反射回去,测速仪从发出超声波至接收到反射回来的超声波时所用的时间为0.5s,A、B两点间距离为sAB=6m。已知此路段限速为 90km/h,超声波的速度为340m/s。求:

(1)0.5s内超声波来回传播的总路程;

(2)A点与测速仪之间的距离sOA;

(3)通过计算说明小汽车在此路段是否超速。

四、计算题

19.司机正在全神贯注地开车,忽然看到路旁指示牌上标有“前方有障碍物”的字样,因天色昏暗,为安全起见便停车鸣笛一声,5s后听到回声。则障碍物离此直线距离有多少千米?(此时空气中的声速为340m/s)

20.地震发生时会产生次声波。某次海底发生地震时,同时引发了海啸。若震源距离海岸A处300km。则:

(1)地震发出的次声波到达海岸A处的最短时间大约是多少?(声在海水中的传播速度约为1500m/s)

(2)海岸A处的次声波接收器接收到次声波预报后,过了30min海啸引发的巨浪登陆海岸A处,巨浪的推进速度大约是多少?

参考答案

1.C

演奏者拨动古筝琴弦发出婉转悠扬的琴声,琴声是由琴弦的振动产生的,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

2.A

物理学中把人耳能感觉到的声音的强弱称为响度,歌声洪亮是指声音的响度大,故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

3.D

每个人的声带结构不同,发出声音的音色就不同,声纹锁运用声纹识别技术,能识别出主人说出的“口令”而自动解锁,声纹体现了声音特性中的音色,故D符合题意,故ABC不符合题意。

故选D。

4.A

A.发声的音叉将乒乓球弹开,运用了转化法,该现象说明发声的物体在振动,故A正确;

B.吹笛子时,按住不同气孔,空气中振动频率不同,是为了改变声音的音调,故B错误;

C.用大小不同的力敲击鼓面,鼓面的振幅不同,响度不同,故C错误;

D.工人戴防噪声耳罩,属于在人耳处减弱噪声,故D错误。

故选A。

5.D

AC.人耳的听觉范围在20Hz~20000Hz,次声波的频率低于20Hz,人耳听不到,故AC错误;

B.光在真空中的传播速度为,声的传播速度远远小于光速,约是340m/s,故B错误;

D.声音可以传递信息和能量,地震时会产生次声波,有的动物可以听见次声波,从而得知将要地震的消息,说明声可以传递信息,故D正确。

故选D。

6.C

A.声音的传播需要介质,真空不能传声,因此常温下,弹琵琶时产生的声音在真空中不能传播,故A错误;

B.当演奏者用大小不同的力拨动粗细相同的琴弦时,琴弦的振幅不同,响度会改变,音色反映的是声音的品质与特色,与发声体的材料和结构有关,因此音色不变,故B错误;

C.演奏者弹琵琶时改变手指按压弦的位置,琴弦振动的频率不同,因此声音的音调会改变,故C正确;

D.音色反映的是声音的品质与特色,与发声体的材料和结构有关,不同发声体的音色一般不同,听众能够听出琵琶发出的声音是因为它发出声音的音色与其它乐器不同。故D错误。

故选C。

7.D

①声音是由物体的振动产生的,不振动不能发出声音,故①错误;

②汽车上的倒车雷达利用的是超声波来传递信息的,故②正确;

③大象是利用次声波交流,属于利用声音传递信息,故③错误;

④关闭门窗,室内同学听到的室外噪声减弱,这是因为在传播过程中减弱了噪声,故④正确。

所以ABC错误,D正确。

故选D。

8.D

A.一切声音都是由于物体振动产生的,故A错误;

B.声音的传播需要介质,真空不能传声,故B错误;

C.所有的固体、液体、气体都可以传声,故C错误;

D.一般来说,固体传播声音比液体快,液体传播声音比气体快,故D正确。

故选D。

9.C

乘客带上耳罩是防止噪声进入人耳,是在噪声的接收环节减弱噪声,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

10.C

A.不明物体第一次与超声波信号相遇时,距潜水艇距离为

故A不符合题意;

B.不明物体与两次信号相遇的时间间隔为

故B不符合题意;

C.不明物体与两次信号相遇的时间间隔内行驶的路程为

不明物体的行驶速度为

故C符合题意;

D.因t1大于t2,说明第一次信号与潜水艇相遇时不明物到潜水艇的距离大于第二次信号与潜水艇相遇时不明物到潜水艇的距离,则不明物体在靠近潜水艇,故D不符合题意。

故选C。

11.A

A.由图甲、乙可知,甲、乙的振幅和频率都相同,波形不同,说明甲、乙的声音的音调和响度都相同,音色不同,故A正确;

B.由图甲、丙可知,甲、丙的波形,振幅相同,说明声音的音色相同,响度相同∶频率不同,说明声音的音调不同,故B错误;

C.由图乙、丁可知,乙与丁的频率相同,声音的音调相同,振幅和波形都不同,说明声音的响度与音色都不同,故C错误;

D.由图丙、丁可知,丙、丁的波形相同,说明音色相同,振幅不同,说明响度不同,频率不同、说明音调不同,故D错误。

故选A。

12. 振动 能量

[1][2]攀登雪山是一项极富有挑战性的体育运动,登山运动员在攀登雪山时有一个忌讳,那就是不许高声喊叫,这是因为声音是由物体振动而产生的,人在高声喊叫时,由于声音能够传递能量,往往会引起积雪层雪崩,造成危险。

13. 甲、乙 10

[1][2]振幅影响响度,频率(振动快慢)影响音调;波形中,波的幅度大小表示物体振动时振幅的大小,从而说明响度的大小;波的疏密程度表示物体振动的快慢(频率),从而说明音调的高低。如图,相同时间内甲和乙振动的次数是相同的,所以音调相同的是甲和乙,其频率为

14. 信息 固体

[1]通过敲打车轮,可以获取车轮是否有损伤的信息,所以这是利用声可以传递信息。

[2]固体的传声效果更好,所以铁道游击队员把耳朵贴在铁轨上就能听到远处的火车声,这样听到的声音更清楚、更大。

15. 见解析 345 冬 气温越低,声速越小 102.6m

(1)根据表格中数据在图中描点、连线可得图象如下:

(2)[2]当空气温度每升高10℃,声音的传播速度增加6m/s,由此可得,当空气温度升高5℃,声音的传播速度增加3m/s,由表格数据可知,当空气的温度为20℃时,声音的速度为342m/s,则当空气的温度为25℃,声音的速度变为345m/s。

(3)[3][4]因为声音在空气中传播的速度与温度有关,而且温度越低时,声音传播的速度越慢,所以在飞机速度有限的情况下,在冬天超音速飞行更容易成功。

(4)[5]声音传到两侧峭壁的时间为

则山谷的宽度为

16. 声呐 绕过障碍物

[1]科学家超声波定向性好、在水中传播距离远的提点制成声呐装置,进而来获得不容易探测的信息。

[2]次声波的频率很小,波长很长,能够绕过障碍物,传播距离远等特点。

17. 3000 不能 声呐

[1]从发射超声波到超声波传到海底所用的时间为

根据可得,海底深度为

[2]超声波指频率高于20000Hz的声音,超过了人耳的听觉频率范围,因此人耳不能听到测量船发射的超声波。

[3]根据回声定位的原理,科学家发明了声呐,利用声呐系统,人们可以探知海洋的深度。

18.(1)170m;(2)79m;(3)没有超速

解:(1)0.5s内超声波传播的路程

s声=v声t=340m/s×0.5s=170m

(2)由题意可知,B点到O点的距离

所以A点与测速仪之间的距离

sOA=sOB-sAB=85m-6m=79m

(3)小汽车从A点运动到B点所经历的时间

小汽车的速度

小汽车速度小于90km/h,故小汽车在此路段没有超速。

答:(1)0.5s内超声波来回传播的总路程为170m;

(2)A点与测速仪之间的距离为79m;

(3)小汽车在此路段没有超速。

19.0.85km

解:声音传播到障碍物的时间为听到回声的时间的一半

由知道,障碍物离此直线距离

答:障碍物离此直线距离有0.85km。

20.(1)200s;(2)150m/s

解:(1)由可得,地震发出的次声波到达海岸A处所需要的最短时间

(2)海啸引发的巨浪到达海岸A处时间

则海啸引发的巨浪推进速度

答:(1)地震发出的次声波到达海边陆地所需要的最短时间是200s;

(2)海啸引发的巨浪推进速度是150m/s。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

声现象 专项练

2025年中考物理一轮复习备考

一、单选题

1.如图所示,演奏者拨动古筝琴弦发出婉转悠扬的琴声。琴声是下列哪个物体振动产生的( )

A.手指 B.空气 C.琴弦 D.耳朵

2.图所示为冰雪大世界演唱会的场景 ,观众随着舞台上主持人洪亮的歌声舞动 ,其中“ 洪亮”是指声音的( )

A.响度 B.音调 C.音色 D.声速

3.“声纹锁”运用声纹识别技术,能识别出主人说出的“口令”而自动解锁。然而,当别人说出同样的“口令”时,却无法解锁。每个人有着自己独特的声纹,就好像每个人的指纹一样。声纹体现了声音特性中的( )

A.音调 B.响度 C.频率 D.音色

4.我们生活在有声的世界里,关于声现象,下列描述正确的是( )

A.甲图:乒乓球被正在发声的音叉弹开,表明音叉正在振动

B.乙图:吹笛子时,按住不同气孔是为了改变声音的响度

C.丙图:用大小不同的力敲击鼓面,发出声音的音调不同

D.丁图:工人戴防噪声耳罩,是通过防止噪声的产生来控制噪声的

5.地震波是由于地震而产生的向四周传播的震动,主要由横波、纵波组成。2022年9月5日,四川甘孜州泸定县发生6. 8级地震,产生的地震波造成了房屋损毁,同时由于地层岩石在断裂、碰撞过程中还会产生次声波。下列关于次声波的说法正确的是( )

A.人耳可以听见次声波

B.次声波的传播速度可达

C.频率低于20000Hz的声波就是次声波

D.有些动物通过次声波可以提前感知到地震,说明声音可以传递信息

6.如图所示,琵琶是我国传统弹拨乐器,被称为“民乐之王”,在我国已有2000多年的历史。下列说法正确的是( )

A.常温下,弹琵琶时产生的声音在真空中的传播速度约为340m/s

B.当演奏者用大小不同的力拨动粗细相同的琴弦时,琴弦音色会改变

C.演奏者弹琵琶时改变手指按压弦的位置,是为了改变声音的音调

D.听众能够听出琵琶发出的声音是因为它发出声音的音调与其它乐器不同

7.下列有关声现象的描述,正确的是( )

①个别高科技产品不振动也能发声

②汽车上的倒车雷达利用了声传递信息

③大象利用超声波进行彼此间的交流

④关闭门窗,室内同学听到的室外噪声减弱,是在传播过程中减弱了噪声

A.只有①② B.只有①③ C.只有②③ D.只有②④

8.北宋时代的沈括,在他的著作《梦溪笔谈》中记载着:士兵枕着牛皮制成的箭筒睡在地上,能及早听到夜袭敌人的马蹄声。下列有关声音的描述正确的是( )

A.声音可以不由振动产生 B.声音在真空中传播的速度是340m/s

C.只有牛皮制成的箭筒可以传播声音 D.一般固体传播声音比空气快

9.当地时间3月5日上午,中国生产的大型客机C919 和ARJ21支线飞机飞抵柬埔寨金边国际机场。为了安静地休息,飞行期间部分乘客带上了耳罩,这是( )

A.从噪声的产生环节减弱噪声

B.从噪声的传播环节减弱噪声

C.从噪声的接收环节减弱噪声

D.改变了噪声传播的路径

10.声波在海水中传播衰减程度远小于电磁波。声呐就是利用声波在水中的传播特点来对物体进行定位和测速的,如图所示是一艘静止在水中的潜水艇,其声呐向海水中某一固定方向发出两次短促的超声波信号,遇到一个不明物体被反射回来,第一次发出信号到接收到信号用时,第二次发出信号到接收到信号用时,若两次发出信号的间隔是3s,设海水中的声速为1500m/s,不明物体沿着与潜水艇连线的方向匀速直线行驶,则( )

A.不明物体第一次与超声波信号相遇时,距潜水艇距离为15km

B.不明物体与两次信号相遇的时间间隔为3s

C.不明物体的行驶速度约为51.7m/s

D.不明物体在远离潜水艇

11.声音不能被肉眼直接看见,但可以用手机软件显示出其波形来进行研究。下列对手机软件上显示的四幅波形图的分析正确的是( )

A.甲、乙的音调和响度相同 B.甲、丙的音调和音色相同

C.乙、丁的音色和振幅相同 D.丙、丁的音色和频率相同

二、填空题

12.攀登雪山是一项极富有挑战性的体育运动。登山运动员在攀登雪山时有一个忌讳,那就是不许高声喊叫。这是因为声音是由物体 而产生的,人在高声喊叫时,由于声音能够传递 ,往往会引起积雪层雪崩,造成危险。

13.如图所示是几种声音输入到示波器上时显示的波形,其中音调相同的是 ,某声源1分钟振动600次,其频率为 Hz。

14.铁路工人在检查车轮时,常常敲打车轮,通过判断声音去判断有无损伤,这主要是利用了声音可以传递 。电影中的铁道游击队员虽然看不到火车,但把耳朵贴在铁轨上就能听到远处的火车声,这是因为 的传声效果较好。

15.空气中声音的传播速度随温度变化的数据如表所示。

空气温度/℃ ﹣20 ﹣10 0 10 20 30

声音的速度/(m/s) 318 324 330 336 342 348

(1)请在如图所示的坐标系中作出声速和温度关系的图像 ;

(2)请根据图像找出温度为25℃时声速为 m/s;

(3)上世纪中期,人们就尝试进行超音速飞行,在飞机速度有限的情况下,在 (选填“春”“夏”“秋”或“冬”)天更容易成功,这是因为 ;

(4)20℃时,某人站在一个较大的山谷里,想估测山谷的宽度。他大喊一声后经过0.2s听到右面山崖反射回来的声音,经过0.4s才听到左面山崖反射回来的声音。则这个山谷的宽度为多少米 ?

16.科学家利用超声波定向性好、在水中传播距离远的特点制成 装置,用于发现潜艇、鱼群等水下目标,测绘海底地形;利用次声波能够 ,传得很远的特点,获取地震、台风信息,有效地避免自然灾害产生的损失。

17.一艘测量船将一束超声波垂直向海底发射,测出从发射超声波到接收发射回波所用时间是4s,声音在水中的传播速度是1500m/s,这处海底深度 米,人耳 (选填“能”或“不能”)听到测量船发射的超声波,这一利用回声测距离的装置被称为 。

三、综合题

18.为了监测超速行驶的违法行为,公路上常常设置有超声波测速仪,测速仪能发射和接受声波,如图在平直公路上O点固定一测速仪,当行驶的小汽车运动到A点时(车尾位置如图甲),测速仪向小汽车发出超声波,超声波“追上”小汽车时,小汽车刚好运动到B点(如图乙),此时车尾将超声波反射回去,测速仪从发出超声波至接收到反射回来的超声波时所用的时间为0.5s,A、B两点间距离为sAB=6m。已知此路段限速为 90km/h,超声波的速度为340m/s。求:

(1)0.5s内超声波来回传播的总路程;

(2)A点与测速仪之间的距离sOA;

(3)通过计算说明小汽车在此路段是否超速。

四、计算题

19.司机正在全神贯注地开车,忽然看到路旁指示牌上标有“前方有障碍物”的字样,因天色昏暗,为安全起见便停车鸣笛一声,5s后听到回声。则障碍物离此直线距离有多少千米?(此时空气中的声速为340m/s)

20.地震发生时会产生次声波。某次海底发生地震时,同时引发了海啸。若震源距离海岸A处300km。则:

(1)地震发出的次声波到达海岸A处的最短时间大约是多少?(声在海水中的传播速度约为1500m/s)

(2)海岸A处的次声波接收器接收到次声波预报后,过了30min海啸引发的巨浪登陆海岸A处,巨浪的推进速度大约是多少?

参考答案

1.C

演奏者拨动古筝琴弦发出婉转悠扬的琴声,琴声是由琴弦的振动产生的,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

2.A

物理学中把人耳能感觉到的声音的强弱称为响度,歌声洪亮是指声音的响度大,故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

3.D

每个人的声带结构不同,发出声音的音色就不同,声纹锁运用声纹识别技术,能识别出主人说出的“口令”而自动解锁,声纹体现了声音特性中的音色,故D符合题意,故ABC不符合题意。

故选D。

4.A

A.发声的音叉将乒乓球弹开,运用了转化法,该现象说明发声的物体在振动,故A正确;

B.吹笛子时,按住不同气孔,空气中振动频率不同,是为了改变声音的音调,故B错误;

C.用大小不同的力敲击鼓面,鼓面的振幅不同,响度不同,故C错误;

D.工人戴防噪声耳罩,属于在人耳处减弱噪声,故D错误。

故选A。

5.D

AC.人耳的听觉范围在20Hz~20000Hz,次声波的频率低于20Hz,人耳听不到,故AC错误;

B.光在真空中的传播速度为,声的传播速度远远小于光速,约是340m/s,故B错误;

D.声音可以传递信息和能量,地震时会产生次声波,有的动物可以听见次声波,从而得知将要地震的消息,说明声可以传递信息,故D正确。

故选D。

6.C

A.声音的传播需要介质,真空不能传声,因此常温下,弹琵琶时产生的声音在真空中不能传播,故A错误;

B.当演奏者用大小不同的力拨动粗细相同的琴弦时,琴弦的振幅不同,响度会改变,音色反映的是声音的品质与特色,与发声体的材料和结构有关,因此音色不变,故B错误;

C.演奏者弹琵琶时改变手指按压弦的位置,琴弦振动的频率不同,因此声音的音调会改变,故C正确;

D.音色反映的是声音的品质与特色,与发声体的材料和结构有关,不同发声体的音色一般不同,听众能够听出琵琶发出的声音是因为它发出声音的音色与其它乐器不同。故D错误。

故选C。

7.D

①声音是由物体的振动产生的,不振动不能发出声音,故①错误;

②汽车上的倒车雷达利用的是超声波来传递信息的,故②正确;

③大象是利用次声波交流,属于利用声音传递信息,故③错误;

④关闭门窗,室内同学听到的室外噪声减弱,这是因为在传播过程中减弱了噪声,故④正确。

所以ABC错误,D正确。

故选D。

8.D

A.一切声音都是由于物体振动产生的,故A错误;

B.声音的传播需要介质,真空不能传声,故B错误;

C.所有的固体、液体、气体都可以传声,故C错误;

D.一般来说,固体传播声音比液体快,液体传播声音比气体快,故D正确。

故选D。

9.C

乘客带上耳罩是防止噪声进入人耳,是在噪声的接收环节减弱噪声,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

10.C

A.不明物体第一次与超声波信号相遇时,距潜水艇距离为

故A不符合题意;

B.不明物体与两次信号相遇的时间间隔为

故B不符合题意;

C.不明物体与两次信号相遇的时间间隔内行驶的路程为

不明物体的行驶速度为

故C符合题意;

D.因t1大于t2,说明第一次信号与潜水艇相遇时不明物到潜水艇的距离大于第二次信号与潜水艇相遇时不明物到潜水艇的距离,则不明物体在靠近潜水艇,故D不符合题意。

故选C。

11.A

A.由图甲、乙可知,甲、乙的振幅和频率都相同,波形不同,说明甲、乙的声音的音调和响度都相同,音色不同,故A正确;

B.由图甲、丙可知,甲、丙的波形,振幅相同,说明声音的音色相同,响度相同∶频率不同,说明声音的音调不同,故B错误;

C.由图乙、丁可知,乙与丁的频率相同,声音的音调相同,振幅和波形都不同,说明声音的响度与音色都不同,故C错误;

D.由图丙、丁可知,丙、丁的波形相同,说明音色相同,振幅不同,说明响度不同,频率不同、说明音调不同,故D错误。

故选A。

12. 振动 能量

[1][2]攀登雪山是一项极富有挑战性的体育运动,登山运动员在攀登雪山时有一个忌讳,那就是不许高声喊叫,这是因为声音是由物体振动而产生的,人在高声喊叫时,由于声音能够传递能量,往往会引起积雪层雪崩,造成危险。

13. 甲、乙 10

[1][2]振幅影响响度,频率(振动快慢)影响音调;波形中,波的幅度大小表示物体振动时振幅的大小,从而说明响度的大小;波的疏密程度表示物体振动的快慢(频率),从而说明音调的高低。如图,相同时间内甲和乙振动的次数是相同的,所以音调相同的是甲和乙,其频率为

14. 信息 固体

[1]通过敲打车轮,可以获取车轮是否有损伤的信息,所以这是利用声可以传递信息。

[2]固体的传声效果更好,所以铁道游击队员把耳朵贴在铁轨上就能听到远处的火车声,这样听到的声音更清楚、更大。

15. 见解析 345 冬 气温越低,声速越小 102.6m

(1)根据表格中数据在图中描点、连线可得图象如下:

(2)[2]当空气温度每升高10℃,声音的传播速度增加6m/s,由此可得,当空气温度升高5℃,声音的传播速度增加3m/s,由表格数据可知,当空气的温度为20℃时,声音的速度为342m/s,则当空气的温度为25℃,声音的速度变为345m/s。

(3)[3][4]因为声音在空气中传播的速度与温度有关,而且温度越低时,声音传播的速度越慢,所以在飞机速度有限的情况下,在冬天超音速飞行更容易成功。

(4)[5]声音传到两侧峭壁的时间为

则山谷的宽度为

16. 声呐 绕过障碍物

[1]科学家超声波定向性好、在水中传播距离远的提点制成声呐装置,进而来获得不容易探测的信息。

[2]次声波的频率很小,波长很长,能够绕过障碍物,传播距离远等特点。

17. 3000 不能 声呐

[1]从发射超声波到超声波传到海底所用的时间为

根据可得,海底深度为

[2]超声波指频率高于20000Hz的声音,超过了人耳的听觉频率范围,因此人耳不能听到测量船发射的超声波。

[3]根据回声定位的原理,科学家发明了声呐,利用声呐系统,人们可以探知海洋的深度。

18.(1)170m;(2)79m;(3)没有超速

解:(1)0.5s内超声波传播的路程

s声=v声t=340m/s×0.5s=170m

(2)由题意可知,B点到O点的距离

所以A点与测速仪之间的距离

sOA=sOB-sAB=85m-6m=79m

(3)小汽车从A点运动到B点所经历的时间

小汽车的速度

小汽车速度小于90km/h,故小汽车在此路段没有超速。

答:(1)0.5s内超声波来回传播的总路程为170m;

(2)A点与测速仪之间的距离为79m;

(3)小汽车在此路段没有超速。

19.0.85km

解:声音传播到障碍物的时间为听到回声的时间的一半

由知道,障碍物离此直线距离

答:障碍物离此直线距离有0.85km。

20.(1)200s;(2)150m/s

解:(1)由可得,地震发出的次声波到达海岸A处所需要的最短时间

(2)海啸引发的巨浪到达海岸A处时间

则海啸引发的巨浪推进速度

答:(1)地震发出的次声波到达海边陆地所需要的最短时间是200s;

(2)海啸引发的巨浪推进速度是150m/s。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录