第8课《时间的脚印》课件

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

时间的脚印

≡ 语文·八年级下册

陶世龙

课程导入

时间都去哪儿了

还没好好感受年轻就老了

生儿养女一辈子

满脑子都是孩子哭了笑了

时间都去哪儿了

还没好好看看你眼睛就花了

柴米油盐半辈子

转眼就只剩下满脸的皱纹了

时间是一个古老的话题,孔子说:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”郭沫若说:“时间就是生命,时间就是速度,时间就是力量。”那么,时间究竟有着怎样的意义呢? 今天我们就来学习我国著名科普作家陶世龙的《时间的脚印》,和陶老先生一起探索大自然。

课程导入

了解岩石记录时间(历史)的相关知识,掌握本文说明顺序中的逻辑顺序。(重点)

明确说明对象,理清文章思路;体会本文生动有趣的语言。(难点)

认识岩石记录时间的功能,培养学生的探索意识和科学精神。(重点)

学习目标

陶世龙

祖籍:四川安岳

走近作者

1949年开始写作普及地质矿物知识的文章,之后,陆续发表科普小品及其它科普作品数百篇,部分结集《揭开大地的秘密》、《地球的画像》和《时间的脚印》出版。被中国科普作家协会评为“有突出成就的科普作家”。

写作背景

本文选自《时间的脚印》。科普作家陶世龙毕业于北京大学地质系,参加工作后长期与地质学科打交道,在国家推动科学普及和科学大众化的倡导下,作者致力于科普写作,尤其是针对青少年的科普作品较多。这篇科普文章以记录时间的方式为切入点,向我们介绍了有关岩石的丰富而有趣的科学知识。

标题中的“脚印”指痕迹、印迹。

“时间的脚印”就是地球变迁留下的印迹,是本文的说明对象。

标题是从高士其《时间伯伯》一诗中引申来的,运用拟人的修辞,生动而形象,能激起读者的探究欲望与阅读兴趣。

题目解读

《时间的脚印》

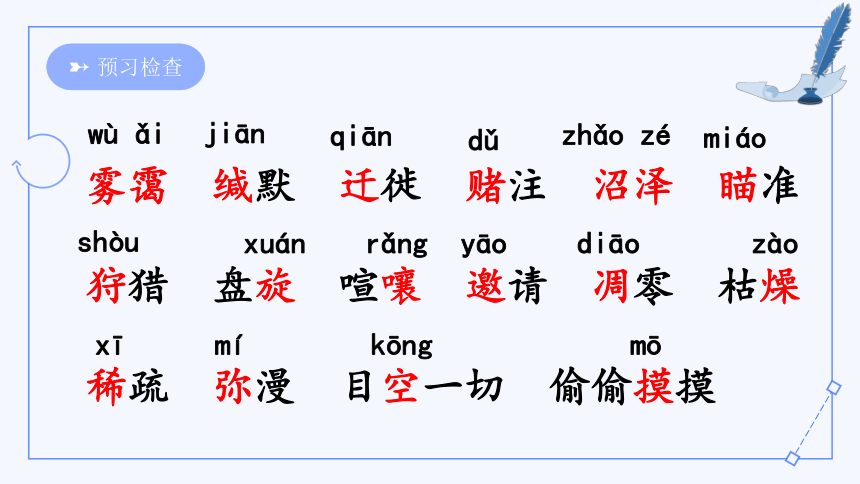

预习检查

雾霭 缄默 迁徙 赌注 沼泽 瞄准

狩猎 盘旋 喧嚷 邀请 凋零 枯燥

稀疏 弥漫 目空一切 偷偷摸摸

wù ǎi

jiān

qiān

dǔ

zhǎo zé

miáo

shòu

xuán

rǎng

yāo

diāo

zào

xī

mí

kōng

mō

【踪迹】

【山麓】

【沟壑】

【胶结】

【龟裂】

【帷幕】

【腐蚀】

行动所留的痕迹。

山脚。

山沟。

糨糊、胶等半流体干燥后变硬黏结在一起。

裂开许多缝子。

挂在较大的屋子里或舞台上的遮挡用的幕。

通过化学作用,使物体消损破坏,如铁生锈,氢氧化钠破坏肌肉和植物纤维。

预习检查

整体感知

速读课文,思考以下问题:

1.本文的说明对象是什么?

2.请用简洁的语言概括课文内容。

3.找出文中起承上启下作用的段落,分析课文的结构,理清文章结构。

整体感知

说明对象

文章内容

岩石记录时间的方法和内容。

本文主要介绍了岩石记录时间的奇异功能,说明认识岩石这一奇异功能所具有的重要意义。文章根据大量的事实和科学原理,对为什么岩石能记录时间,岩石怎样记录时间,岩石记录时间的意义等问题,作了说明。

整体感知

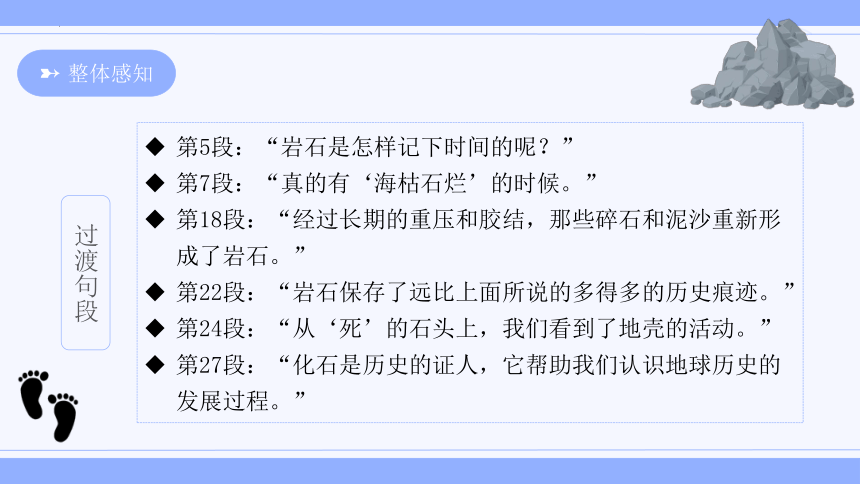

第5段:“岩石是怎样记下时间的呢?”

第7段:“真的有‘海枯石烂’的时候。”

第18段:“经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。”

第22段:“岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。”

第24段:“从‘死’的石头上,我们看到了地壳的活动。”

第27段:“化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。”

过渡句段

文章结构

引出话题:岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5--29)

岩石是怎样记录时间的。

第一层(5--21) :岩石的厚度和顺序可以记录时间。

第二层(22--25):讲了岩石的几种情况。

第三层(26--29):介绍化石对时间的记录。

第三部分(30--31)

读懂岩石记录的意义。

第一部分(1--4)

整体感知

速读课文,思考以下问题:

1.以《时间的脚印》为题目有什么好处?

2.文章主要介绍岩石记录时间的奇特功能,为什么开头要引用高士其的小诗?

品析课文

品析课文

文章的题目《时间的脚印》,是从高士其《时间伯伯》一诗中引申借用来的。其拟人化手法的运用,形象地说明了那些形形色色、大大小小的岩石中都潜藏着时间的踪影,以引起人们的探究欲望和阅读兴趣。

1.以《时间的脚印》为题目有什么好处?

品析课文

文章主要介绍岩石记录时间的奇特功能,为什么开头要引用高士其的小诗?

一方面把时间拟人化,与主题照应;另一方面,通过引用,由生活时间引入地质时间,更切合读者生活实际,吸引读者。

品析课文

阅读第一部分

②中国古代用什么来记录时间?

铜壶滴漏

③本文中提到的岩石有什么作用?

它是大自然用来记录时间的。

钟表和日历

①现在的人们是怎样记录时间的?

品析课文

阅读第一部分

没有偏离主题,原因:①增强文章吸引力,使人联想到岩石记录时间的方式也会很有趣;②这是一种做铺垫的写法,人类记录时间的方式有如此奇异的,那么大自然记录时间的方式会更奇妙,更具内涵。

课文在说明岩石可以记录时间后,接着写了一段介绍北京故宫“铜壶滴漏”的内容,这是否偏离了文章的主题?

阅读第二部分:

研读课文,说说岩石的运动规律是什么?

岩石从被破坏到生成新的岩石,经历了怎样的变化?

品析课文

岩石有着怎样的运动规律?

被破坏

被搬运、被堆积

重新生成岩石

岩石从被破坏到生成新的岩石,经历了怎样的变化?

岩石

小石子

沙砾、泥土

沉淀

重压

胶结

新岩石

品析课文

请以沉积岩为例,说说为什么根据岩石的形成过程,我们能知晓过去的年月?

岩石的厚度及生成顺序记下了时间的踪迹,这是岩石记录时间的第一种方式。

“岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的‘躺’在最下面。”

品析课文

品析课文

你能根据书上的有关内容概述“石烂”到“新生”的过程吗?

提示一:读第7—18段。

提示二:岩石经受着阳光、霜雪、风沙、空气、水流、生物和人类的“攻击”。

山崖裂缝

崩落(碎石/沙砾/泥土)

旅行

沉积

堆压形成新的岩石

品析课文

读第19—21段,人类是怎样根据岩石来判断时间的?

岩层厚度:1米厚(3000—10000年)

排列顺序:最早形成的“躺”在最下面

地壳运动:平卧的岩层变得歪斜甚至直立

品析课文

岩石记录时间的第二种方式是它保存了许多的历史痕迹。思考:岩石是怎样记录下时间的脚印的?

岩石结构——反映地壳的活动

石头颜色——反映远古的气候

生物化石——反映历史的发展

品析课文

岩石保存了哪些历史的痕迹?

①地壳的活动;

②气候的变化;

③古代生物的状况;

④地球历史的发展过程;

⑤自然界转瞬即逝的活动。

品析课文

读第27—29段,人类是怎样根据岩石来认识地球的发展历史的?

三叶虫化石

海洋宽广

“寒武纪”

大树木化石

温暖潮湿

“石炭纪”

长毛兽化石

气候寒冷

“第四纪”

通过学习课文,我们对岩石有了新的认识。那么,了解这些内容对现实生活有什么意义?

“当然,读懂这些记录要比认识甲骨文、钟鼎文或者楔形文字更困难些。但是,不管有多么困难,我们总有办法来读懂它。而在读懂以后,不仅使我们增加了知识,而且还非常有助于我们去找寻地下的宝藏。例如,“寒武纪”以前形成的古老陆块内藏有许多铁矿,“石炭纪”时期又造成了许多煤矿。如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。”

总结:说明岩石记录时间的意义,在于帮助人们认识地球的发展过程,增长知识;还在于帮助我们找寻地下的宝藏,为人类造福。

品析课文

合作探究

作者在文中运用了多种说明方法。请同学们速读课文,画出这些句子并分析其作用。

合作探究

如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

运用打比方的说明方法,将冰河的移动比作铁扫帚扫过地面,生动形象地表现了冰河对石头的破坏作用。“刨刮”一词表现了冰河对岩石破坏作用的巨大。

合作探究

空气和水中的酸类,腐蚀了岩石中的一部分物质。水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。

运用打比方的说明方法,将风沙比作砂轮,生动形象地表现了风沙等自然力对岩石的侵蚀作用。

合作探究

当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。

举例子、作比较。以建筑兰新铁路时,人们炸掉山头为例,具体地说明了人对岩石的破坏作用。将人对岩石的破坏速度与地质作用的速度进行比较,突出了人对岩石的破坏作用不容忽视。

合作探究

例如,很多地方都发现了一种海洋生物三叶虫的化石。它告诉我们,在6亿多年前到5亿多年前的那个叫作“寒武纪”的时代,地球上的海洋是多么宽广。

运用举例子说明方法,介绍三叶虫化石的分布,说明化石是历史的证人,也说明了地球历史的发展过程需要的时间之长。

合作探究

在山麓、沟壑、河谷、湖泊、海洋等比较低洼的地方,有许多泥沙不断地被留下来,它们填充着湖泊,垫高了河床。我国洞庭湖的面积逐渐缩小,黄河下游的水面比地面还高,就是有许多泥沙沉淀下来的结果。

运用了举例子的说明方法。举了我国洞庭湖的面积逐渐缩小,黄河下游的水面比地面还高的两个例子,具体形象地说明了泥沙沉淀所带来的影响,具有说服力。

合作探究

根据计算,大约3 000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石。

列数字。用概数准确地说明了形成1米厚的岩石需要的时间,使读者对岩石的形成速度有个大致的概念。

“大约”一词能否去掉?为什么?

不能去掉。如果去掉“大约”,就表示形成1米厚的岩石就需要3 000到10 000年的时间。事实上,人类读懂岩石的年龄,不论方法有多科学,都是推测出来的。所以,“大约”一词恰恰体现了作者严谨的科学态度,体现了说明文语言的准确和严密。

合作探究

本文多处运用了拟人、比喻等多种修辞手法。请同学们找出这些句子并分析其表达效果。

合作探究

不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”……

“攻击”一词运用了拟人的修辞手法。“攻击”是进攻的意思,它使阳光、霜雪、风、雨等有了行为意识,生动形象地说明了岩石时刻受到破坏,语言极富表现力。

合作探究

大块的石头破碎成小块的石子,小块的石子再分裂成细微的沙砾、泥土。狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

运用排比的修辞手法,生动地描绘了狂风、洪水、冰河等自然力的气势。“冲来了”“爬来了”是一种拟人化的描述,增强了洪水、冰河的动感和目的性,表现了它们势不可当的威力。

把“爬”字改成“流”字可以吗 为什么

不可以。用“爬”字,形象生动,而且显出移动的缓慢。

合作探究

越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。

运用拟人的修辞手法,写岩石被分解后的不同命

运,增强了事物的主动性和被动性,生动有趣。

课堂小结

时间的脚印

总述自然界各种物质的运动;

分说岩石“烂掉”的原因和过程;

分说岩石生成的过程和历时的漫长;

总说岩层与岩层之间的顺序记录时间的踪迹

人类记录时间

岩石层记录

时间的踪迹

岩石记录的历史痕迹启发人们探索自然奥秘

本文生动地说明了岩石能够记录“时间的脚印”的原因、岩石记录的内容和人类读懂大自然这种记录的重大意义,以丰富的实例和富有启发性的语言,引起人们探索自然奥秘的兴趣。

课堂小结

课堂小测

1.下列词语中,画线字的读音完全正确的一项是( )

A.腐蚀(shí) 棘手(là) 迥乎不同(jiǒnɡ)

B.喑哑(yīn) 稽首(qǐ) 楔形文字(xiē)

C.龟裂(ɡuī) 慰藉(jí) 骇人听闻(hài)

D.狡黠(xiá) 山麓(lù) 锲而不舍(qì)

【解析】A项中,“棘手”的“棘”应读“jí”。C项中,“龟裂”的“龟”应读“jūn”;“慰藉”的“藉”应读“jiè”。D项中,“锲而不舍”的“锲”应读“qiè”。

B

课堂小测

2.下列句子中有错别字的一项是( )

A.雨水落到河湖里,渗入到地下,都对岩石有破坏作用。

B.让别的矿物质填充了它的遗体,保留了它的外形甚至内部的构造。

C.有一种很粗糙的石头,叫作“砾岩”。

D.就好像一丙铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

【解析】D项中,“丙”应当是“柄”。

D

课堂小测

3.下列句子有语病的一项是( )

A.时间是看不见的,但是我们用水滴记下了逝去的时间。

B.即使在海洋中,海水也在不断地冲击着岸上的石壁。

C.通过化石这个证人,使我们认识了地球历史的发展过程。

D.如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

【解析】C项,句子的前一部分省略主语,而后一部分又用“使”开头,这样句子就没有了主语。应当去掉“通过”或“使”。

C

课堂小测

4.下列句子中省略号使用错误的一项是( )

A.湖边、海边……形成的岩石就常常是这样的。

B.一年过去了,两年过去了……泥沙越积越厚。

C.时间是没有脚的,而人们却想出了许多法子记录下它的踪迹,用钟表、用日历……

D.炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……

【解析】A项,这里不构成省略,所以不需要省略号。

A

课堂小测

5.下列句子排列顺序正确的一项是( )

①另外,树木的年轮里,还储存着当地的气候、地震、火山爆发和水灾旱灾等丰富的自然信息。

②人们所熟知的年轮,是树木的年龄。

③因此,科学家十分重视从树木的年轮里获取蕴藏着的科学信息资料。

④一棵树被锯倒了,数一数树墩上有多少圈条纹,人们就知道这棵树有多大年龄了。

A.②④①③ B.④②①③ C.②④③① D.④②③①

A

【解析】本段介绍树的年轮的重要性。语段中的“另外”起衔接作用,“因此”起总结作用,抓住这些关键词语,即可得出正确的顺序②④①③。

知识拓展

关于时间的名言

1.少壮不努力,老大徒伤悲。

2.一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

3.放弃时间的人,时间也放弃他。

4.时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

5.莫等闲,白了少年头,空悲切!

6.逝者如斯夫,不舍昼夜。

课下作业

1.课外阅读陶世龙的有关科普读物。

2.在课后阅读、搜集、了解一些有关岩石、地球的知识。

3.根据你对岩石的了解,以《海枯石烂》为题,写一篇短文。

下节课见

时间的脚印

≡ 语文·八年级下册

陶世龙

课程导入

时间都去哪儿了

还没好好感受年轻就老了

生儿养女一辈子

满脑子都是孩子哭了笑了

时间都去哪儿了

还没好好看看你眼睛就花了

柴米油盐半辈子

转眼就只剩下满脸的皱纹了

时间是一个古老的话题,孔子说:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”郭沫若说:“时间就是生命,时间就是速度,时间就是力量。”那么,时间究竟有着怎样的意义呢? 今天我们就来学习我国著名科普作家陶世龙的《时间的脚印》,和陶老先生一起探索大自然。

课程导入

了解岩石记录时间(历史)的相关知识,掌握本文说明顺序中的逻辑顺序。(重点)

明确说明对象,理清文章思路;体会本文生动有趣的语言。(难点)

认识岩石记录时间的功能,培养学生的探索意识和科学精神。(重点)

学习目标

陶世龙

祖籍:四川安岳

走近作者

1949年开始写作普及地质矿物知识的文章,之后,陆续发表科普小品及其它科普作品数百篇,部分结集《揭开大地的秘密》、《地球的画像》和《时间的脚印》出版。被中国科普作家协会评为“有突出成就的科普作家”。

写作背景

本文选自《时间的脚印》。科普作家陶世龙毕业于北京大学地质系,参加工作后长期与地质学科打交道,在国家推动科学普及和科学大众化的倡导下,作者致力于科普写作,尤其是针对青少年的科普作品较多。这篇科普文章以记录时间的方式为切入点,向我们介绍了有关岩石的丰富而有趣的科学知识。

标题中的“脚印”指痕迹、印迹。

“时间的脚印”就是地球变迁留下的印迹,是本文的说明对象。

标题是从高士其《时间伯伯》一诗中引申来的,运用拟人的修辞,生动而形象,能激起读者的探究欲望与阅读兴趣。

题目解读

《时间的脚印》

预习检查

雾霭 缄默 迁徙 赌注 沼泽 瞄准

狩猎 盘旋 喧嚷 邀请 凋零 枯燥

稀疏 弥漫 目空一切 偷偷摸摸

wù ǎi

jiān

qiān

dǔ

zhǎo zé

miáo

shòu

xuán

rǎng

yāo

diāo

zào

xī

mí

kōng

mō

【踪迹】

【山麓】

【沟壑】

【胶结】

【龟裂】

【帷幕】

【腐蚀】

行动所留的痕迹。

山脚。

山沟。

糨糊、胶等半流体干燥后变硬黏结在一起。

裂开许多缝子。

挂在较大的屋子里或舞台上的遮挡用的幕。

通过化学作用,使物体消损破坏,如铁生锈,氢氧化钠破坏肌肉和植物纤维。

预习检查

整体感知

速读课文,思考以下问题:

1.本文的说明对象是什么?

2.请用简洁的语言概括课文内容。

3.找出文中起承上启下作用的段落,分析课文的结构,理清文章结构。

整体感知

说明对象

文章内容

岩石记录时间的方法和内容。

本文主要介绍了岩石记录时间的奇异功能,说明认识岩石这一奇异功能所具有的重要意义。文章根据大量的事实和科学原理,对为什么岩石能记录时间,岩石怎样记录时间,岩石记录时间的意义等问题,作了说明。

整体感知

第5段:“岩石是怎样记下时间的呢?”

第7段:“真的有‘海枯石烂’的时候。”

第18段:“经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。”

第22段:“岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。”

第24段:“从‘死’的石头上,我们看到了地壳的活动。”

第27段:“化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。”

过渡句段

文章结构

引出话题:岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5--29)

岩石是怎样记录时间的。

第一层(5--21) :岩石的厚度和顺序可以记录时间。

第二层(22--25):讲了岩石的几种情况。

第三层(26--29):介绍化石对时间的记录。

第三部分(30--31)

读懂岩石记录的意义。

第一部分(1--4)

整体感知

速读课文,思考以下问题:

1.以《时间的脚印》为题目有什么好处?

2.文章主要介绍岩石记录时间的奇特功能,为什么开头要引用高士其的小诗?

品析课文

品析课文

文章的题目《时间的脚印》,是从高士其《时间伯伯》一诗中引申借用来的。其拟人化手法的运用,形象地说明了那些形形色色、大大小小的岩石中都潜藏着时间的踪影,以引起人们的探究欲望和阅读兴趣。

1.以《时间的脚印》为题目有什么好处?

品析课文

文章主要介绍岩石记录时间的奇特功能,为什么开头要引用高士其的小诗?

一方面把时间拟人化,与主题照应;另一方面,通过引用,由生活时间引入地质时间,更切合读者生活实际,吸引读者。

品析课文

阅读第一部分

②中国古代用什么来记录时间?

铜壶滴漏

③本文中提到的岩石有什么作用?

它是大自然用来记录时间的。

钟表和日历

①现在的人们是怎样记录时间的?

品析课文

阅读第一部分

没有偏离主题,原因:①增强文章吸引力,使人联想到岩石记录时间的方式也会很有趣;②这是一种做铺垫的写法,人类记录时间的方式有如此奇异的,那么大自然记录时间的方式会更奇妙,更具内涵。

课文在说明岩石可以记录时间后,接着写了一段介绍北京故宫“铜壶滴漏”的内容,这是否偏离了文章的主题?

阅读第二部分:

研读课文,说说岩石的运动规律是什么?

岩石从被破坏到生成新的岩石,经历了怎样的变化?

品析课文

岩石有着怎样的运动规律?

被破坏

被搬运、被堆积

重新生成岩石

岩石从被破坏到生成新的岩石,经历了怎样的变化?

岩石

小石子

沙砾、泥土

沉淀

重压

胶结

新岩石

品析课文

请以沉积岩为例,说说为什么根据岩石的形成过程,我们能知晓过去的年月?

岩石的厚度及生成顺序记下了时间的踪迹,这是岩石记录时间的第一种方式。

“岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的‘躺’在最下面。”

品析课文

品析课文

你能根据书上的有关内容概述“石烂”到“新生”的过程吗?

提示一:读第7—18段。

提示二:岩石经受着阳光、霜雪、风沙、空气、水流、生物和人类的“攻击”。

山崖裂缝

崩落(碎石/沙砾/泥土)

旅行

沉积

堆压形成新的岩石

品析课文

读第19—21段,人类是怎样根据岩石来判断时间的?

岩层厚度:1米厚(3000—10000年)

排列顺序:最早形成的“躺”在最下面

地壳运动:平卧的岩层变得歪斜甚至直立

品析课文

岩石记录时间的第二种方式是它保存了许多的历史痕迹。思考:岩石是怎样记录下时间的脚印的?

岩石结构——反映地壳的活动

石头颜色——反映远古的气候

生物化石——反映历史的发展

品析课文

岩石保存了哪些历史的痕迹?

①地壳的活动;

②气候的变化;

③古代生物的状况;

④地球历史的发展过程;

⑤自然界转瞬即逝的活动。

品析课文

读第27—29段,人类是怎样根据岩石来认识地球的发展历史的?

三叶虫化石

海洋宽广

“寒武纪”

大树木化石

温暖潮湿

“石炭纪”

长毛兽化石

气候寒冷

“第四纪”

通过学习课文,我们对岩石有了新的认识。那么,了解这些内容对现实生活有什么意义?

“当然,读懂这些记录要比认识甲骨文、钟鼎文或者楔形文字更困难些。但是,不管有多么困难,我们总有办法来读懂它。而在读懂以后,不仅使我们增加了知识,而且还非常有助于我们去找寻地下的宝藏。例如,“寒武纪”以前形成的古老陆块内藏有许多铁矿,“石炭纪”时期又造成了许多煤矿。如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。”

总结:说明岩石记录时间的意义,在于帮助人们认识地球的发展过程,增长知识;还在于帮助我们找寻地下的宝藏,为人类造福。

品析课文

合作探究

作者在文中运用了多种说明方法。请同学们速读课文,画出这些句子并分析其作用。

合作探究

如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

运用打比方的说明方法,将冰河的移动比作铁扫帚扫过地面,生动形象地表现了冰河对石头的破坏作用。“刨刮”一词表现了冰河对岩石破坏作用的巨大。

合作探究

空气和水中的酸类,腐蚀了岩石中的一部分物质。水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。

运用打比方的说明方法,将风沙比作砂轮,生动形象地表现了风沙等自然力对岩石的侵蚀作用。

合作探究

当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。

举例子、作比较。以建筑兰新铁路时,人们炸掉山头为例,具体地说明了人对岩石的破坏作用。将人对岩石的破坏速度与地质作用的速度进行比较,突出了人对岩石的破坏作用不容忽视。

合作探究

例如,很多地方都发现了一种海洋生物三叶虫的化石。它告诉我们,在6亿多年前到5亿多年前的那个叫作“寒武纪”的时代,地球上的海洋是多么宽广。

运用举例子说明方法,介绍三叶虫化石的分布,说明化石是历史的证人,也说明了地球历史的发展过程需要的时间之长。

合作探究

在山麓、沟壑、河谷、湖泊、海洋等比较低洼的地方,有许多泥沙不断地被留下来,它们填充着湖泊,垫高了河床。我国洞庭湖的面积逐渐缩小,黄河下游的水面比地面还高,就是有许多泥沙沉淀下来的结果。

运用了举例子的说明方法。举了我国洞庭湖的面积逐渐缩小,黄河下游的水面比地面还高的两个例子,具体形象地说明了泥沙沉淀所带来的影响,具有说服力。

合作探究

根据计算,大约3 000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石。

列数字。用概数准确地说明了形成1米厚的岩石需要的时间,使读者对岩石的形成速度有个大致的概念。

“大约”一词能否去掉?为什么?

不能去掉。如果去掉“大约”,就表示形成1米厚的岩石就需要3 000到10 000年的时间。事实上,人类读懂岩石的年龄,不论方法有多科学,都是推测出来的。所以,“大约”一词恰恰体现了作者严谨的科学态度,体现了说明文语言的准确和严密。

合作探究

本文多处运用了拟人、比喻等多种修辞手法。请同学们找出这些句子并分析其表达效果。

合作探究

不要认为岩石是坚固不坏的。它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”……

“攻击”一词运用了拟人的修辞手法。“攻击”是进攻的意思,它使阳光、霜雪、风、雨等有了行为意识,生动形象地说明了岩石时刻受到破坏,语言极富表现力。

合作探究

大块的石头破碎成小块的石子,小块的石子再分裂成细微的沙砾、泥土。狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

运用排比的修辞手法,生动地描绘了狂风、洪水、冰河等自然力的气势。“冲来了”“爬来了”是一种拟人化的描述,增强了洪水、冰河的动感和目的性,表现了它们势不可当的威力。

把“爬”字改成“流”字可以吗 为什么

不可以。用“爬”字,形象生动,而且显出移动的缓慢。

合作探究

越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。

运用拟人的修辞手法,写岩石被分解后的不同命

运,增强了事物的主动性和被动性,生动有趣。

课堂小结

时间的脚印

总述自然界各种物质的运动;

分说岩石“烂掉”的原因和过程;

分说岩石生成的过程和历时的漫长;

总说岩层与岩层之间的顺序记录时间的踪迹

人类记录时间

岩石层记录

时间的踪迹

岩石记录的历史痕迹启发人们探索自然奥秘

本文生动地说明了岩石能够记录“时间的脚印”的原因、岩石记录的内容和人类读懂大自然这种记录的重大意义,以丰富的实例和富有启发性的语言,引起人们探索自然奥秘的兴趣。

课堂小结

课堂小测

1.下列词语中,画线字的读音完全正确的一项是( )

A.腐蚀(shí) 棘手(là) 迥乎不同(jiǒnɡ)

B.喑哑(yīn) 稽首(qǐ) 楔形文字(xiē)

C.龟裂(ɡuī) 慰藉(jí) 骇人听闻(hài)

D.狡黠(xiá) 山麓(lù) 锲而不舍(qì)

【解析】A项中,“棘手”的“棘”应读“jí”。C项中,“龟裂”的“龟”应读“jūn”;“慰藉”的“藉”应读“jiè”。D项中,“锲而不舍”的“锲”应读“qiè”。

B

课堂小测

2.下列句子中有错别字的一项是( )

A.雨水落到河湖里,渗入到地下,都对岩石有破坏作用。

B.让别的矿物质填充了它的遗体,保留了它的外形甚至内部的构造。

C.有一种很粗糙的石头,叫作“砾岩”。

D.就好像一丙铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

【解析】D项中,“丙”应当是“柄”。

D

课堂小测

3.下列句子有语病的一项是( )

A.时间是看不见的,但是我们用水滴记下了逝去的时间。

B.即使在海洋中,海水也在不断地冲击着岸上的石壁。

C.通过化石这个证人,使我们认识了地球历史的发展过程。

D.如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

【解析】C项,句子的前一部分省略主语,而后一部分又用“使”开头,这样句子就没有了主语。应当去掉“通过”或“使”。

C

课堂小测

4.下列句子中省略号使用错误的一项是( )

A.湖边、海边……形成的岩石就常常是这样的。

B.一年过去了,两年过去了……泥沙越积越厚。

C.时间是没有脚的,而人们却想出了许多法子记录下它的踪迹,用钟表、用日历……

D.炎热的阳光烘烤着它,严寒的霜雪冷冻着它,风吹着它,雨打着它……

【解析】A项,这里不构成省略,所以不需要省略号。

A

课堂小测

5.下列句子排列顺序正确的一项是( )

①另外,树木的年轮里,还储存着当地的气候、地震、火山爆发和水灾旱灾等丰富的自然信息。

②人们所熟知的年轮,是树木的年龄。

③因此,科学家十分重视从树木的年轮里获取蕴藏着的科学信息资料。

④一棵树被锯倒了,数一数树墩上有多少圈条纹,人们就知道这棵树有多大年龄了。

A.②④①③ B.④②①③ C.②④③① D.④②③①

A

【解析】本段介绍树的年轮的重要性。语段中的“另外”起衔接作用,“因此”起总结作用,抓住这些关键词语,即可得出正确的顺序②④①③。

知识拓展

关于时间的名言

1.少壮不努力,老大徒伤悲。

2.一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

3.放弃时间的人,时间也放弃他。

4.时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

5.莫等闲,白了少年头,空悲切!

6.逝者如斯夫,不舍昼夜。

课下作业

1.课外阅读陶世龙的有关科普读物。

2.在课后阅读、搜集、了解一些有关岩石、地球的知识。

3.根据你对岩石的了解,以《海枯石烂》为题,写一篇短文。

下节课见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读