第21课《庄子》二则课件

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

《庄子》两则

≡ 语文·八年级下册

《北冥有鱼》《庄子与惠子游于濠梁之上》

◆ 课程导入

有这么一个人,他做了一个梦,梦见自己变成了一只蝴蝶。梦醒后,他自己糊涂了:是自己变成了蝴蝶,还是蝴蝶变成了自己?这个人就是庄子。今天我们就来学习他的短文,了解其人其事。

◆ 学习目标

1.积累文言词汇,分析文章层次,把握文章内容。

2.体会《庄子》善用寓言说理的行文风格,把握文章主旨。

3.品析语言,感受《庄子》散文中想象雄奇瑰丽的特色。

庄子(约前369—前286),名周,战国时宋国蒙(今河南商丘东北)人,著名的思想家,道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。

“我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉”(《史记·老子韩非列传》)一语可见其性格特点。

◆ 走近作者

◆ 知识链接

《庄子》,庄子及其后学的著作,现存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。庄子的主要主张是绝对自由的人生观,就是要达到无己、无功、无名的境界。庄子与老子并称“老庄”。其文想象奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。它不仅有很高的哲学成就,对后世文学的发展也有着深远的影响。人们评价这本书为“文学的哲学、哲学的文学”。

◆ 知识链接

庄子主张是“天人合一”和“清静无为”。他的思想包含着朴素辩证法因素,主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化。庄子还主张“无为”,放弃一切妄为,在政治上主张“无为而治”,反对一切社会制度,摈弃一切文化知识。

《北冥有鱼》

《庄子》二则

≡ 语文·八年级下册

◆ 背景资料

《北冥有鱼》选自《庄子》第一篇《逍遥游》,庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥”,并非生来就无用世之心。但是,“而今也以天下惑,子虽有祈向,不可得也”。一方面,“窃钩者诛,窃国者侯”的腐败社会使他不屑与之为伍;另一方面,“王公大人不能器之”的现实处境又使他无法一展抱负。人世间既然如此污秽,“不可与庄语”,他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

◆ 背景资料

《逍遥游》是《庄子》中的第一篇,在全书中占有特殊地位.“逍遥”也写作“消摇”,意思是优游自得的样子;“逍遥游”就是没有任何束缚地、自由自在地活动。

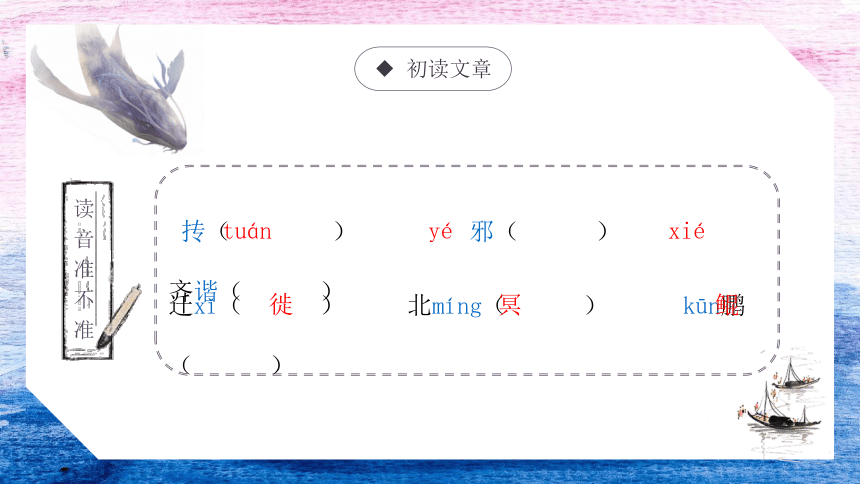

◆ 初读文章

抟( ) 邪( ) 齐谐( )

tuán

yé

xié

迁xǐ( ) 北míng( ) kūn鹏( )

徙

冥

鲲

读音准不准

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知/其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知/其几千里也;怒而飞,其翼/若垂天之云。是鸟也,海运/则将徙于/南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏/之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者/九万里,去/以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物/之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远/而无所至极邪?其视下也,亦若是/则已矣。

◆ 初读文章

北冥有鱼

节奏对不对

◆ 初读文章

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

北海

振奋,用力鼓动翅膀

北海里有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲非常巨大,不知道有几千里。鲲变化成为鸟,它的名字就叫做鹏。鹏的脊背,也不知道有几千里长;当它振动翅膀奋起直飞的时候,翅膀就好像挂在天边的云彩。

大鱼名

悬挂在天空的云

文意懂不懂

◆ 初读文章

是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。

天然形成的水池

记载

海水运动

文意懂不懂

这只鸟,大风吹动海水的时候就要迁徙到南方的大海去了。南方的大海是一个天然的大池子。《齐谐》这本书,是记载一些怪异事情的书。

◆ 初读文章

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”

击水,拍打水面

盘旋飞翔

气息,这里指风

旋风

文意懂不懂

书上记载:“鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,环绕着旋风飞上了九万里的高空,乘着六月的风离开了北海。

野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

山野中农的雾气,奔腾如野马

像野马奔腾一样的游气,飘飘扬扬的尘埃,活动着的生物都因为风吹而运动。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

表示选择

这样

◆ 初读文章

文意懂不懂

◆ 初读文章

划分层次

第一层:北冥之鱼由鲲到鹏的变化

第二层:大鹏迁徙南冥的气势

第三层:作者仰望苍天,拟想大鹏俯瞰大地

◆ 深耕细读

小组讨论:

1、文章标题为北冥有鱼,后来怎么又写鸟了?

2、大鹏为什么要迁徙到南冥?

3、鲲鹏由北海飞到南海,需要借助什么条件?

1、文章标题为北冥有鱼,后来怎么又写鸟了?

鸟是由鱼变化而来的。鲲的体积有几千里,变成鸟后,鸟的背部不知有几千里。表现大鹏硕大无比的形象。说明庄子想像力丰富。

◆ 深耕细读

2、大鹏为什么要迁徙到南冥?

南冥是天然的大池,代表“启明之方”。是大鹏心目中的理想境地,表达大鹏追求光明的理想。

◆ 深耕细读

3、鲲鹏由北海飞到南海,需要借助什么条件

生物之以息相吹也。

万物有所待——鹏鸟奋飞必须凭借海运和强大的风力。

◆ 深耕细读

“海运则将徙于南冥”

“抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也”

『 作者为什么要将鲲鹏所居之地定为“北冥”? 』

◆ 深耕细读

“北冥”是特别之词,为庄子创造,含义新颖,其中透露出旷远神秘的意味,暗示着北冥是非世人所能见,亦非人智所能测的,这种意味与鲲鹏神秘的形象融为一体。

作者从体大、背大、翼大以及活动范围大四个方面极写鲲鹏形象的磅礴壮观。用夸张的手法描述鲲鹏,“不知其几千里也”言其形,“若垂天之云”言其翼,“北冥”“南冥”“九万里”言其活动天地,极言鲲鹏形体之大、变化之神奇、飞腾时气势之壮观,一开头就向我们展示了一幅雄奇壮丽的画卷。

硕大无比

力大无穷

志存高远

善借长风

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云

水击三千里

抟扶摇而上者九万里

去以六月息者也

『 作者笔下的大鹏是个什么样的形象?作者又是怎样描写这一形象的呢?』

◆ 深耕细读

『 “野马”“尘埃”的运动依靠什么?写它们有什么作用?』

“野马”“尘埃”的运动也必须依靠气息,“生物之以息相吹也”。这里和鹏相比,说明万物均“有所待”(有所待,须凭借,要依靠),世上的万物无论大小,都受到不同的限制,处在不同的束缚之中。因此,大鹏也好,“野马”“尘埃”也好,状似逍遥,其实并没有达到真正的逍遥。

◆ 深耕细读

『 在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理。把思想、道理寄托于生动的形象中,使文章生动活泼,颇具诗意,寓意隽永,感染力强。 文章借鲲鹏的寓言说明什么道理? 』

◆ 深耕细读

文章借鲲鹏奋飞必须凭借海运和强大的风力、水雾尘埃要靠气息相吹来说明万物有所待的道理。借用寓言故事把道理寄托于生动的形象中,使文章生动活泼,颇具诗意,寓意隽永。说明任何事物的存在都要依附于一定的条件,它们的活动都要有所凭借,没有超脱于万事万物之外的独立的自由。

『 任何事物的存在都是依附于一定的条件,那么人对事物的认识有没有局限呢? 』

◆ 深耕细读

“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”意思是说,天色湛蓝,难道这就是它真正的颜色吗?它是高旷辽远而没有边际的吗?说明人对事物的认识是有局限的。

『 句子赏析:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”』

运用丰富的想像,奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”、“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想像和联想。

◆ 深耕细读

『 请找出出自本文的成语,并解释。』

1、鲲鹏展翅:施展抱负,实现宏伟的理想,创造一番事业。

2、扶摇直上:形容地位、名声、价值等迅速往上升,比喻仕途得意。

3、鹏程万里:比喻前程远大。

◆ 深耕细读

(1)怒而飞

今义:愤怒;形容气势很盛。

今义:消息;休息;利息。

(2)去以六月息者也

古义:振奋,这里指用力鼓动翅膀。

古义:气息,这里指风。

◆ 文言积累

古今异义

(3)野马也,尘埃也

今义:

古义:

流动的雾气

野生之马

(4)天池也

古义:

今义:

天然形成的大水池

湖泊的名称

(5)海运则将徙于南冥

古义:

今义:

海波动荡

海洋运输

◆ 文言积累

(2)志怪者也

(1)怒而飞

形容词作动词,奋发,振翅

形作名,怪异的事情

名作形,在水面上

名作形,天然的

(4)南冥者,天池也

(3)水击三千里

◆ 文言积累

词类活用

(1)北冥有鱼

“冥”通“溟”, 海

(2)其正色邪

“邪”通“耶” 语气词 呢、吗

◆ 文言积累

南冥者,天池也。

去以六月息者也。

“……者,……也”表判断。

倒装句,状语后置,应为“以六月息者去也”。

通假字

特殊句式

鲲变为鹏

鹏徙南海

拟想鹏俯瞰大地

北

冥

有

鱼

硕大无比

力大无穷

志存高远

善借长风

◆ 课堂小结

◆ 课堂小结

庄子借鲲鹏的寓言说明任何事物的存在都是依附于一定的条件的,它们的活动都是有所凭借的。也寓意人只有凭借知识的力量和人格魅力,才能在世间有所立足,才能“水击三千里”,才能乘长风破万里浪,达到人生的理想境界。

文中的大鹏形象对中国的文化影响广泛

(1)诗词 大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 ——李白《上李邕》

九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去。 ——李清照《渔家傲》

鲲鹏展翅,九万里,翻动扶摇羊角。背负青天朝下看,都是人间城郭。 ——毛泽东《念奴娇》

(2) 故事传说 《西游记》中狮驼国三怪之一大鹏金翅雕

《说岳全传》中称岳飞(字鹏举)是大鹏转世

◆ 拓展延伸

庄子名言积累

(1)吾生也有涯,而知也无涯。 ——《庄子·养生主》

(2)哀莫大于心死,而人死亦次之。

(3)君子之交淡若水,小人之交甘若醴。 ——《庄子·山木》

(4)人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。 ——《庄子·知北游》

(5)至人无己,神人无功,圣人无名。 ——《逍遥游》

◆ 拓展延伸

《庄子与惠子游于濠梁之上》

《庄子》二则

≡ 语文·八年级下册

◆ 背景资料

《庄子与惠子游于濠梁之上》一作《庄子与惠子游于濠梁》,是《庄子·秋水》中的一篇语录体议论文,创作于战国年代,记叙了庄子与惠子二人在濠水桥上游玩时进行的一场小辩。

◆ 背景资料

庄子与惠子,一位是道家的一代宗师,一位是名家的大腕人物;一位穷得叮当响,一位贵为相国;一位视名利如敝屣,一位却汲汲于富贵;一位喜欢深居简出,一位则不甘寂寞。他们也许不是钟子期、俞伯牙那样情投意合的知音,但他们是才华相当的“辩友”。

◆ 初读文章

节奏对不对

庄子与惠子/游于/濠梁之上。庄子曰:“鲦

鱼/出游从容,是/鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知/鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知/我/不知/鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固/不知子矣;子/固/非鱼也,子/之不知/鱼之乐/全矣!”庄子曰:“请/循其本。子曰‘汝/安知鱼乐’云者,既已知吾知之/而问我。我/知之/濠上也。”

庄子与惠子游于濠梁之上

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”

濠水的桥

◆ 初读文章

文意懂不懂

庄子和惠子一起在濠水的桥上游玩。庄子说:“鯈鱼在河水中游得多么悠闲自得,这就是鱼的快乐。”惠子说:“你又不是鱼,怎么知道鱼是快乐的?”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼儿是快乐的?”

庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”

完全,肯定(是这样)

◆ 初读文章

文意懂不懂

庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼儿是快乐的?”惠子说:“我不是你,固然就不知道你;你也不是鱼,你不知道鱼的快乐,这是可以完全确定的。”

庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

追溯话题本原

◆ 初读文章

文意懂不懂

庄子说:“让我们回到最初的话题,你开始问我‘你怎么知道鱼是快乐的呢’的话,就说明你很清楚我知道,所以才来问我是从哪里知道的。而我则是在濠水的桥上知道的。”

◆ 深耕细读

小组讨论:

1、这场“鱼之乐”的辩论体现了庄子和惠子二人各自怎样的思想?

2、在这场辩论中庄子是如何化解惠子的发难的?

3、庄子与惠子在濠梁之上围绕什么问题展开了辩论?双方各持怎样的观点?

1、这场“鱼之乐”的辩论体现了庄子和惠子二人各自怎样的思想?

庄子追求“天地与我并生,而万物与我为一”,和万物平等共生,与外界契合无间。短文中的“鱼之乐”,其实也就是他愉悦心境的投射和外化。

惠子偏重于知识论的判断。论辩言语严密,逻辑性强,对事物的认知持以寻根究底的态度,求实而缺乏美感。

◆ 深耕细读

庄子把“安知”,解释成“哪知道”或“怎知道”,而惠子本意是“怎么(能)知道”。庄子偷换概念,避重就轻,化解了发难,其机智灵活的形象跃然纸上。

2、在这场辩论中庄子是如何化解惠子的发难的?

◆ 深耕细读

3、庄子与惠子在濠梁之上围绕什么问题展开了辩论?双方各持怎样的观点?

鱼之乐

庄子认为,鱼出游从容,是鱼之乐;

惠子认为,庄子无从得知鱼的快乐。

◆ 深耕细读

分角色朗读课文,理清庄子与惠子你来我往的辩论逻辑,并体会双方的语气变化。

庄子:鲦鱼出游从容,鱼之乐

惠子:子非鱼,安知鱼之乐

庄子:子非我,安知我不知

惠子:我不知子,子不知鱼,全矣

庄子:循其本——知之濠上

发出感叹

首先发难

反唇相讥

逻辑推断

偷换概念

辩论

逻辑

语气

轻松愉悦

质疑

针锋相对

胜券在握

从容

◆ 深耕细读

你认为在庄子和惠子的辩论中,谁是胜者?

从表面来看,庄子占了上风。结尾处,他返回争论的起点“子非鱼,安知鱼之乐?”,借偷换概念而避重就轻地将惠子的发难化解了。

所谓偷换概念,是指指庄子在“安”字上做文章。“安”既有“怎样、如何”的意思,也有“哪里”的意思。惠子本是问庄子“你怎么(能)知道鱼之乐”,却被庄子故意理解为“你哪里知道鱼之乐”。

◆ 深耕细读

你是如何理解庄子的反问的?

庄子并不正面回答惠子的问题,而是采取反问的方法来回答。以“非我”者不如“我”者不知“我”知鱼。

◆ 深耕细读

如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的风貌。

惠子好辩,重分析,对事物持认知心态。对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨。

庄子智辩,重观赏,对事物持艺术欣赏的心态。对于外界的认识,将主观的情意发挥到外物上。移情于物,物我两忘。

读完课文,分析庄子和惠子这对好友的性格差异。

◆ 深耕细读

庄子坚持认为“出游从容”的鱼儿很快乐,表现了他怎样的心境?

庄子认为鱼“乐”,其实是他愉悦心境的投射与外化。他认为一切事物都是相对的,人的认识也是如此,他来到濠水之滨,“从容出游”感到快乐,于是见到“出游从容”的鱼也快乐。所以庄子说自己是到了濠水时才感到鱼的快乐,否则哪能见到鱼的快乐呢?

◆ 深耕细读

庄子与惠子的论辩十分巧妙,试说说巧妙在哪里。

首先是转换角度思考问题(有意曲解)。从逻辑上说,惠子本来不肯定庄子是否知鱼之乐,且有不知鱼的快乐的意思,而庄子却说惠子已经说过,知道他是知道的,可以说是扭曲了惠子的意愿。

其次是转换问题的角度(偷换概念)。“我是在濠水上知道的”,把惠子“你怎么知道鱼的快乐”的问题变成了“你在哪里知道鱼的快乐”的问题,在逻辑上可以说是偷换概念的诡辩,是答非所问。这正展示了庄子善用语词上的巧妙在逻辑上回避了矛盾的机敏。

◆ 深耕细读

惠子好辩,重分析。对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨。惠子的思考像作数学证明题一样,层层推理,讲究逻辑。惠子通过逻辑推理,从科学角度认识了世界。

庄子智辩,重观赏。对于外界的认识,带有欣赏的态度,将主观的情意发挥到外物上而产生移情同感的作用。

如果说惠子带有逻辑家的个性,好辩,重推理和分析,那么庄子则具有艺术家的风貌,他冷静、平和、从容,重主观感受。

◆ 深耕细读

在这场辩论中,我们可以看到庄子与惠子在思想、性格、气质等方面都有差异,他们的人生态度也各不相同,结合课文试做分析。

安知鱼之乐

古义:对男子的美称,也用以尊称对方。

今义:儿子。

古义:怎么。

今义:安定,安全。

古今异义

◆ 文言积累

子非我

固

于

固不知子矣

子固非鱼也

(副词,固然。)

(副词,本来。)

海运则将徙于南冥

庄子与惠子游于濠梁之上

(到。)

(介词,在。)

一词多义

之

是鱼之乐也

我知之濠上也

(结构助词,的。)

(代词,代“鱼之乐”这件事。)

◆ 文言积累

倒装句:庄子与惠子游于濠梁之上。

状语后置,正常语序应为“庄子与惠子于濠梁之上游”。

文言句式

省略句:我知之濠上也。

判断句:是鱼之乐也。

“知之”后省略介词“于”,可补充为“我知之(于)濠上也”。

“……也”表判断。

◆ 文言积累

◆ 课堂小结

鱼之乐

惠子(不知)

庄子(知)

犀利发问

借子之矛,攻子之盾

偷换概念

以退为进,重申观点

天人合一

◆ 课堂小结

《庄子与惠子游于濠梁之上》这则故事通过庄子与惠子围绕着“鱼之乐”而展开辩论,表现了庄子的机智与巧妙的辩论风格,也表现了庄子的“万物与我为一”的思想。

下节课见

《庄子》两则

≡ 语文·八年级下册

《北冥有鱼》《庄子与惠子游于濠梁之上》

◆ 课程导入

有这么一个人,他做了一个梦,梦见自己变成了一只蝴蝶。梦醒后,他自己糊涂了:是自己变成了蝴蝶,还是蝴蝶变成了自己?这个人就是庄子。今天我们就来学习他的短文,了解其人其事。

◆ 学习目标

1.积累文言词汇,分析文章层次,把握文章内容。

2.体会《庄子》善用寓言说理的行文风格,把握文章主旨。

3.品析语言,感受《庄子》散文中想象雄奇瑰丽的特色。

庄子(约前369—前286),名周,战国时宋国蒙(今河南商丘东北)人,著名的思想家,道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。

“我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉”(《史记·老子韩非列传》)一语可见其性格特点。

◆ 走近作者

◆ 知识链接

《庄子》,庄子及其后学的著作,现存33篇,包括内篇7篇、外篇15篇、杂篇11篇。庄子的主要主张是绝对自由的人生观,就是要达到无己、无功、无名的境界。庄子与老子并称“老庄”。其文想象奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。它不仅有很高的哲学成就,对后世文学的发展也有着深远的影响。人们评价这本书为“文学的哲学、哲学的文学”。

◆ 知识链接

庄子主张是“天人合一”和“清静无为”。他的思想包含着朴素辩证法因素,主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化。庄子还主张“无为”,放弃一切妄为,在政治上主张“无为而治”,反对一切社会制度,摈弃一切文化知识。

《北冥有鱼》

《庄子》二则

≡ 语文·八年级下册

◆ 背景资料

《北冥有鱼》选自《庄子》第一篇《逍遥游》,庄子天才卓绝,聪明勤奋,“其学无所不窥”,并非生来就无用世之心。但是,“而今也以天下惑,子虽有祈向,不可得也”。一方面,“窃钩者诛,窃国者侯”的腐败社会使他不屑与之为伍;另一方面,“王公大人不能器之”的现实处境又使他无法一展抱负。人世间既然如此污秽,“不可与庄语”,他追求自由的心灵只好在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

◆ 背景资料

《逍遥游》是《庄子》中的第一篇,在全书中占有特殊地位.“逍遥”也写作“消摇”,意思是优游自得的样子;“逍遥游”就是没有任何束缚地、自由自在地活动。

◆ 初读文章

抟( ) 邪( ) 齐谐( )

tuán

yé

xié

迁xǐ( ) 北míng( ) kūn鹏( )

徙

冥

鲲

读音准不准

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知/其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知/其几千里也;怒而飞,其翼/若垂天之云。是鸟也,海运/则将徙于/南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏/之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者/九万里,去/以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物/之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远/而无所至极邪?其视下也,亦若是/则已矣。

◆ 初读文章

北冥有鱼

节奏对不对

◆ 初读文章

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。

北海

振奋,用力鼓动翅膀

北海里有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲非常巨大,不知道有几千里。鲲变化成为鸟,它的名字就叫做鹏。鹏的脊背,也不知道有几千里长;当它振动翅膀奋起直飞的时候,翅膀就好像挂在天边的云彩。

大鱼名

悬挂在天空的云

文意懂不懂

◆ 初读文章

是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。

天然形成的水池

记载

海水运动

文意懂不懂

这只鸟,大风吹动海水的时候就要迁徙到南方的大海去了。南方的大海是一个天然的大池子。《齐谐》这本书,是记载一些怪异事情的书。

◆ 初读文章

《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”

击水,拍打水面

盘旋飞翔

气息,这里指风

旋风

文意懂不懂

书上记载:“鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,环绕着旋风飞上了九万里的高空,乘着六月的风离开了北海。

野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

山野中农的雾气,奔腾如野马

像野马奔腾一样的游气,飘飘扬扬的尘埃,活动着的生物都因为风吹而运动。天色湛蓝,是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。

表示选择

这样

◆ 初读文章

文意懂不懂

◆ 初读文章

划分层次

第一层:北冥之鱼由鲲到鹏的变化

第二层:大鹏迁徙南冥的气势

第三层:作者仰望苍天,拟想大鹏俯瞰大地

◆ 深耕细读

小组讨论:

1、文章标题为北冥有鱼,后来怎么又写鸟了?

2、大鹏为什么要迁徙到南冥?

3、鲲鹏由北海飞到南海,需要借助什么条件?

1、文章标题为北冥有鱼,后来怎么又写鸟了?

鸟是由鱼变化而来的。鲲的体积有几千里,变成鸟后,鸟的背部不知有几千里。表现大鹏硕大无比的形象。说明庄子想像力丰富。

◆ 深耕细读

2、大鹏为什么要迁徙到南冥?

南冥是天然的大池,代表“启明之方”。是大鹏心目中的理想境地,表达大鹏追求光明的理想。

◆ 深耕细读

3、鲲鹏由北海飞到南海,需要借助什么条件

生物之以息相吹也。

万物有所待——鹏鸟奋飞必须凭借海运和强大的风力。

◆ 深耕细读

“海运则将徙于南冥”

“抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也”

『 作者为什么要将鲲鹏所居之地定为“北冥”? 』

◆ 深耕细读

“北冥”是特别之词,为庄子创造,含义新颖,其中透露出旷远神秘的意味,暗示着北冥是非世人所能见,亦非人智所能测的,这种意味与鲲鹏神秘的形象融为一体。

作者从体大、背大、翼大以及活动范围大四个方面极写鲲鹏形象的磅礴壮观。用夸张的手法描述鲲鹏,“不知其几千里也”言其形,“若垂天之云”言其翼,“北冥”“南冥”“九万里”言其活动天地,极言鲲鹏形体之大、变化之神奇、飞腾时气势之壮观,一开头就向我们展示了一幅雄奇壮丽的画卷。

硕大无比

力大无穷

志存高远

善借长风

鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云

水击三千里

抟扶摇而上者九万里

去以六月息者也

『 作者笔下的大鹏是个什么样的形象?作者又是怎样描写这一形象的呢?』

◆ 深耕细读

『 “野马”“尘埃”的运动依靠什么?写它们有什么作用?』

“野马”“尘埃”的运动也必须依靠气息,“生物之以息相吹也”。这里和鹏相比,说明万物均“有所待”(有所待,须凭借,要依靠),世上的万物无论大小,都受到不同的限制,处在不同的束缚之中。因此,大鹏也好,“野马”“尘埃”也好,状似逍遥,其实并没有达到真正的逍遥。

◆ 深耕细读

『 在庄子的作品中,往往借用寓言故事说理。把思想、道理寄托于生动的形象中,使文章生动活泼,颇具诗意,寓意隽永,感染力强。 文章借鲲鹏的寓言说明什么道理? 』

◆ 深耕细读

文章借鲲鹏奋飞必须凭借海运和强大的风力、水雾尘埃要靠气息相吹来说明万物有所待的道理。借用寓言故事把道理寄托于生动的形象中,使文章生动活泼,颇具诗意,寓意隽永。说明任何事物的存在都要依附于一定的条件,它们的活动都要有所凭借,没有超脱于万事万物之外的独立的自由。

『 任何事物的存在都是依附于一定的条件,那么人对事物的认识有没有局限呢? 』

◆ 深耕细读

“天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?”意思是说,天色湛蓝,难道这就是它真正的颜色吗?它是高旷辽远而没有边际的吗?说明人对事物的认识是有局限的。

『 句子赏析:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”』

运用丰富的想像,奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”、“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想像和联想。

◆ 深耕细读

『 请找出出自本文的成语,并解释。』

1、鲲鹏展翅:施展抱负,实现宏伟的理想,创造一番事业。

2、扶摇直上:形容地位、名声、价值等迅速往上升,比喻仕途得意。

3、鹏程万里:比喻前程远大。

◆ 深耕细读

(1)怒而飞

今义:愤怒;形容气势很盛。

今义:消息;休息;利息。

(2)去以六月息者也

古义:振奋,这里指用力鼓动翅膀。

古义:气息,这里指风。

◆ 文言积累

古今异义

(3)野马也,尘埃也

今义:

古义:

流动的雾气

野生之马

(4)天池也

古义:

今义:

天然形成的大水池

湖泊的名称

(5)海运则将徙于南冥

古义:

今义:

海波动荡

海洋运输

◆ 文言积累

(2)志怪者也

(1)怒而飞

形容词作动词,奋发,振翅

形作名,怪异的事情

名作形,在水面上

名作形,天然的

(4)南冥者,天池也

(3)水击三千里

◆ 文言积累

词类活用

(1)北冥有鱼

“冥”通“溟”, 海

(2)其正色邪

“邪”通“耶” 语气词 呢、吗

◆ 文言积累

南冥者,天池也。

去以六月息者也。

“……者,……也”表判断。

倒装句,状语后置,应为“以六月息者去也”。

通假字

特殊句式

鲲变为鹏

鹏徙南海

拟想鹏俯瞰大地

北

冥

有

鱼

硕大无比

力大无穷

志存高远

善借长风

◆ 课堂小结

◆ 课堂小结

庄子借鲲鹏的寓言说明任何事物的存在都是依附于一定的条件的,它们的活动都是有所凭借的。也寓意人只有凭借知识的力量和人格魅力,才能在世间有所立足,才能“水击三千里”,才能乘长风破万里浪,达到人生的理想境界。

文中的大鹏形象对中国的文化影响广泛

(1)诗词 大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 ——李白《上李邕》

九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去。 ——李清照《渔家傲》

鲲鹏展翅,九万里,翻动扶摇羊角。背负青天朝下看,都是人间城郭。 ——毛泽东《念奴娇》

(2) 故事传说 《西游记》中狮驼国三怪之一大鹏金翅雕

《说岳全传》中称岳飞(字鹏举)是大鹏转世

◆ 拓展延伸

庄子名言积累

(1)吾生也有涯,而知也无涯。 ——《庄子·养生主》

(2)哀莫大于心死,而人死亦次之。

(3)君子之交淡若水,小人之交甘若醴。 ——《庄子·山木》

(4)人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。 ——《庄子·知北游》

(5)至人无己,神人无功,圣人无名。 ——《逍遥游》

◆ 拓展延伸

《庄子与惠子游于濠梁之上》

《庄子》二则

≡ 语文·八年级下册

◆ 背景资料

《庄子与惠子游于濠梁之上》一作《庄子与惠子游于濠梁》,是《庄子·秋水》中的一篇语录体议论文,创作于战国年代,记叙了庄子与惠子二人在濠水桥上游玩时进行的一场小辩。

◆ 背景资料

庄子与惠子,一位是道家的一代宗师,一位是名家的大腕人物;一位穷得叮当响,一位贵为相国;一位视名利如敝屣,一位却汲汲于富贵;一位喜欢深居简出,一位则不甘寂寞。他们也许不是钟子期、俞伯牙那样情投意合的知音,但他们是才华相当的“辩友”。

◆ 初读文章

节奏对不对

庄子与惠子/游于/濠梁之上。庄子曰:“鲦

鱼/出游从容,是/鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知/鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知/我/不知/鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固/不知子矣;子/固/非鱼也,子/之不知/鱼之乐/全矣!”庄子曰:“请/循其本。子曰‘汝/安知鱼乐’云者,既已知吾知之/而问我。我/知之/濠上也。”

庄子与惠子游于濠梁之上

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”

濠水的桥

◆ 初读文章

文意懂不懂

庄子和惠子一起在濠水的桥上游玩。庄子说:“鯈鱼在河水中游得多么悠闲自得,这就是鱼的快乐。”惠子说:“你又不是鱼,怎么知道鱼是快乐的?”庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼儿是快乐的?”

庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”

完全,肯定(是这样)

◆ 初读文章

文意懂不懂

庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼儿是快乐的?”惠子说:“我不是你,固然就不知道你;你也不是鱼,你不知道鱼的快乐,这是可以完全确定的。”

庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

追溯话题本原

◆ 初读文章

文意懂不懂

庄子说:“让我们回到最初的话题,你开始问我‘你怎么知道鱼是快乐的呢’的话,就说明你很清楚我知道,所以才来问我是从哪里知道的。而我则是在濠水的桥上知道的。”

◆ 深耕细读

小组讨论:

1、这场“鱼之乐”的辩论体现了庄子和惠子二人各自怎样的思想?

2、在这场辩论中庄子是如何化解惠子的发难的?

3、庄子与惠子在濠梁之上围绕什么问题展开了辩论?双方各持怎样的观点?

1、这场“鱼之乐”的辩论体现了庄子和惠子二人各自怎样的思想?

庄子追求“天地与我并生,而万物与我为一”,和万物平等共生,与外界契合无间。短文中的“鱼之乐”,其实也就是他愉悦心境的投射和外化。

惠子偏重于知识论的判断。论辩言语严密,逻辑性强,对事物的认知持以寻根究底的态度,求实而缺乏美感。

◆ 深耕细读

庄子把“安知”,解释成“哪知道”或“怎知道”,而惠子本意是“怎么(能)知道”。庄子偷换概念,避重就轻,化解了发难,其机智灵活的形象跃然纸上。

2、在这场辩论中庄子是如何化解惠子的发难的?

◆ 深耕细读

3、庄子与惠子在濠梁之上围绕什么问题展开了辩论?双方各持怎样的观点?

鱼之乐

庄子认为,鱼出游从容,是鱼之乐;

惠子认为,庄子无从得知鱼的快乐。

◆ 深耕细读

分角色朗读课文,理清庄子与惠子你来我往的辩论逻辑,并体会双方的语气变化。

庄子:鲦鱼出游从容,鱼之乐

惠子:子非鱼,安知鱼之乐

庄子:子非我,安知我不知

惠子:我不知子,子不知鱼,全矣

庄子:循其本——知之濠上

发出感叹

首先发难

反唇相讥

逻辑推断

偷换概念

辩论

逻辑

语气

轻松愉悦

质疑

针锋相对

胜券在握

从容

◆ 深耕细读

你认为在庄子和惠子的辩论中,谁是胜者?

从表面来看,庄子占了上风。结尾处,他返回争论的起点“子非鱼,安知鱼之乐?”,借偷换概念而避重就轻地将惠子的发难化解了。

所谓偷换概念,是指指庄子在“安”字上做文章。“安”既有“怎样、如何”的意思,也有“哪里”的意思。惠子本是问庄子“你怎么(能)知道鱼之乐”,却被庄子故意理解为“你哪里知道鱼之乐”。

◆ 深耕细读

你是如何理解庄子的反问的?

庄子并不正面回答惠子的问题,而是采取反问的方法来回答。以“非我”者不如“我”者不知“我”知鱼。

◆ 深耕细读

如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的风貌。

惠子好辩,重分析,对事物持认知心态。对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨。

庄子智辩,重观赏,对事物持艺术欣赏的心态。对于外界的认识,将主观的情意发挥到外物上。移情于物,物我两忘。

读完课文,分析庄子和惠子这对好友的性格差异。

◆ 深耕细读

庄子坚持认为“出游从容”的鱼儿很快乐,表现了他怎样的心境?

庄子认为鱼“乐”,其实是他愉悦心境的投射与外化。他认为一切事物都是相对的,人的认识也是如此,他来到濠水之滨,“从容出游”感到快乐,于是见到“出游从容”的鱼也快乐。所以庄子说自己是到了濠水时才感到鱼的快乐,否则哪能见到鱼的快乐呢?

◆ 深耕细读

庄子与惠子的论辩十分巧妙,试说说巧妙在哪里。

首先是转换角度思考问题(有意曲解)。从逻辑上说,惠子本来不肯定庄子是否知鱼之乐,且有不知鱼的快乐的意思,而庄子却说惠子已经说过,知道他是知道的,可以说是扭曲了惠子的意愿。

其次是转换问题的角度(偷换概念)。“我是在濠水上知道的”,把惠子“你怎么知道鱼的快乐”的问题变成了“你在哪里知道鱼的快乐”的问题,在逻辑上可以说是偷换概念的诡辩,是答非所问。这正展示了庄子善用语词上的巧妙在逻辑上回避了矛盾的机敏。

◆ 深耕细读

惠子好辩,重分析。对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨。惠子的思考像作数学证明题一样,层层推理,讲究逻辑。惠子通过逻辑推理,从科学角度认识了世界。

庄子智辩,重观赏。对于外界的认识,带有欣赏的态度,将主观的情意发挥到外物上而产生移情同感的作用。

如果说惠子带有逻辑家的个性,好辩,重推理和分析,那么庄子则具有艺术家的风貌,他冷静、平和、从容,重主观感受。

◆ 深耕细读

在这场辩论中,我们可以看到庄子与惠子在思想、性格、气质等方面都有差异,他们的人生态度也各不相同,结合课文试做分析。

安知鱼之乐

古义:对男子的美称,也用以尊称对方。

今义:儿子。

古义:怎么。

今义:安定,安全。

古今异义

◆ 文言积累

子非我

固

于

固不知子矣

子固非鱼也

(副词,固然。)

(副词,本来。)

海运则将徙于南冥

庄子与惠子游于濠梁之上

(到。)

(介词,在。)

一词多义

之

是鱼之乐也

我知之濠上也

(结构助词,的。)

(代词,代“鱼之乐”这件事。)

◆ 文言积累

倒装句:庄子与惠子游于濠梁之上。

状语后置,正常语序应为“庄子与惠子于濠梁之上游”。

文言句式

省略句:我知之濠上也。

判断句:是鱼之乐也。

“知之”后省略介词“于”,可补充为“我知之(于)濠上也”。

“……也”表判断。

◆ 文言积累

◆ 课堂小结

鱼之乐

惠子(不知)

庄子(知)

犀利发问

借子之矛,攻子之盾

偷换概念

以退为进,重申观点

天人合一

◆ 课堂小结

《庄子与惠子游于濠梁之上》这则故事通过庄子与惠子围绕着“鱼之乐”而展开辩论,表现了庄子的机智与巧妙的辩论风格,也表现了庄子的“万物与我为一”的思想。

下节课见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读