22《礼记二则》课件

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

《礼记》二则

语文·八年级下册

《虽有嘉肴》

《大道之行也》

课程导入

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

或许同学们对《礼记》不甚了解,但《礼记》中的名句却常常在我们的耳畔回响:“玉不琢,不成器;人不学,不知道”告诉我们要勤于钻研;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,有的放矢;“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……由此可见,《礼记》影响之深广。今天,就让我们亲近《礼记》,领悟其中的道理。

课程导入

学习目标

诵读课文,读准字音,把握节奏,读出感情,积累重点文言实词。

理解课文大意,联系实际明白“教学相长”的道理;理解大同社会的三个特征。

形成正确的社会理想,学习古人敢于冲破现实的羁绊,大胆追求理想的精神

走近作品

《礼记》,又名《小戴礼记》,是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典著作之一,秦汉以前各种礼仪论著的选集。主要记载先秦的礼制。

汉代把孔子定的典籍称为“经”,弟子对“经”的解说称为“传”或“记”,《礼记》因此得名,该书是西汉礼学家戴德和他的侄子戴圣编定的。戴德选编的八十五篇本叫《大戴礼记》,在后来的流传过程中若断若续,到唐代只剩下了三十九篇。

戴圣选编的四十九篇本叫《小戴礼记》,即我们今天见到的《礼记》。东汉末年,著名学者郑玄为《小戴礼记》作了出色的注解,后来这个本子便盛行不衰,并由解说经文的著作逐渐成为经典,与《周礼》、《仪礼》合称“三礼”。与《诗经》《书经》《易经》《春秋》合称“五经”。

《虽有嘉肴》

《礼记》二则

——《礼记·学记》

背景资料

《虽有嘉肴》选自《礼记·学记》。题目是编者加的。《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的论著。据郭沫若考证,《学记》作者为孟子的弟子乐正克。文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系。课文主要是谈关于“教学相长”的道理的。

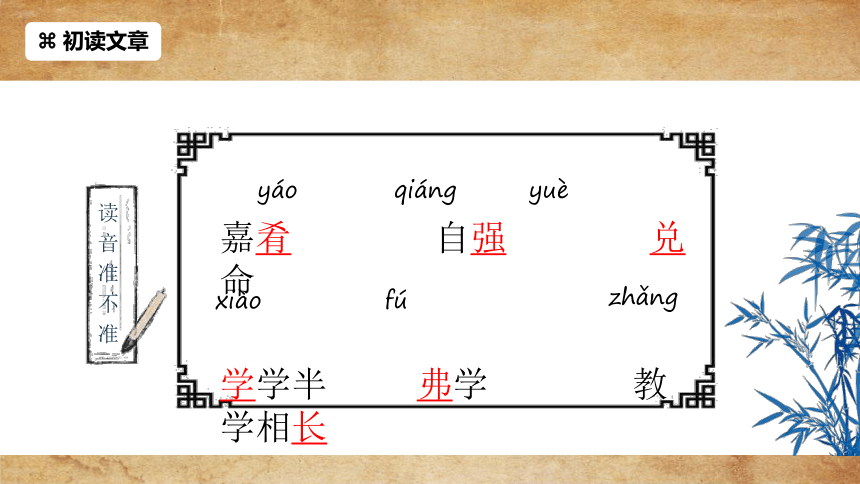

初读文章

嘉肴 自强 兑命

学学半 弗学 教学相长

yáo

qiánɡ

yuè

xiào

fú

zhǎnɡ

读音准不准

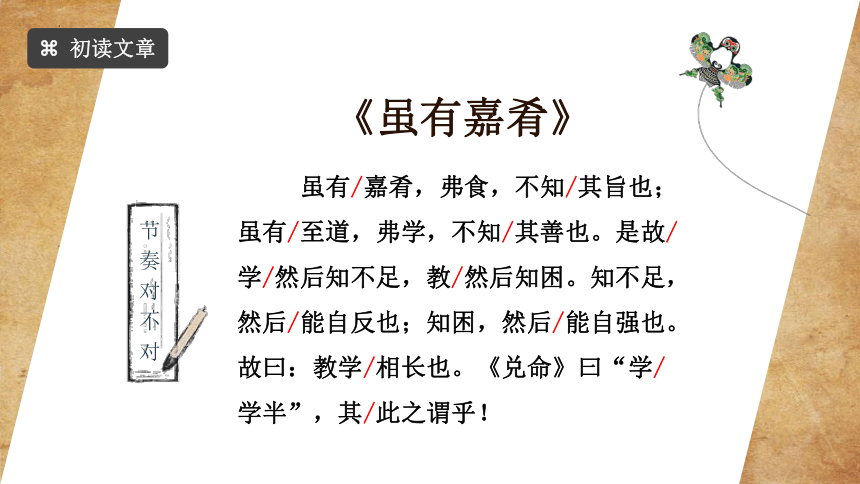

初读文章

节奏对不对

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰“学/学半”,其/此之谓乎!

《虽有嘉肴》

初读文章

文意懂不懂

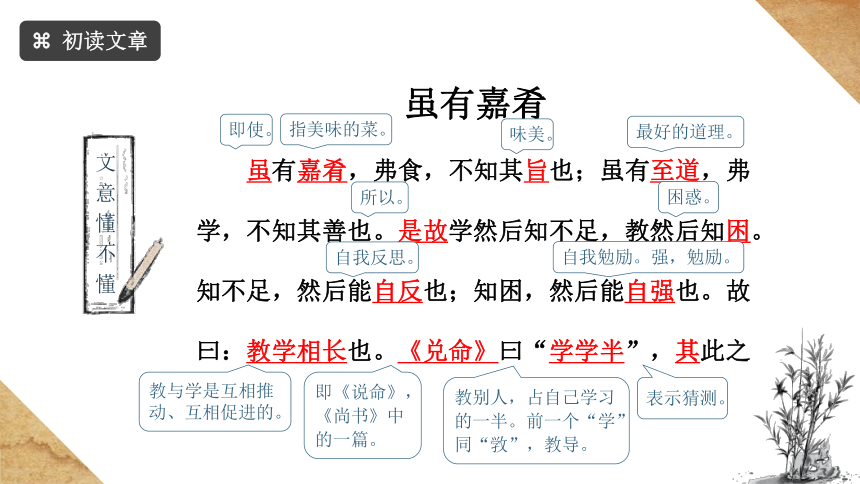

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

指美味的菜。

味美。

最好的道理。

即使。

所以。

困惑。

自我反思。

自我勉励。强,勉励。

教与学是互相推动、互相促进的。

即《说命》,《尚书》中的一篇。

教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。

表示猜测。

初读文章

【译文】即使有美味的佳肴,不去品尝,就不知道它的味美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有理解不了的地方。知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能自我勉励。所以说,教与学是互相推动、互相促进的。《兑命》中说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!

疏通文意

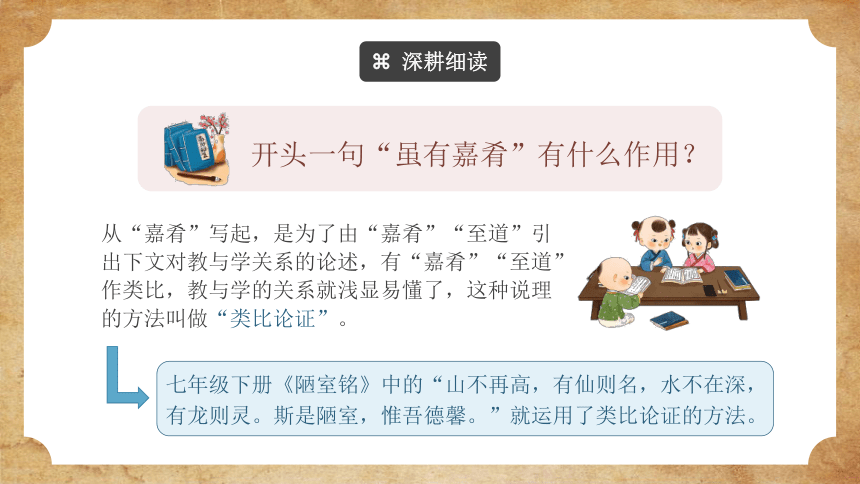

七年级下册《陋室铭》中的“山不再高,有仙则名,水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。”就运用了类比论证的方法。

深耕细读

开头一句“虽有嘉肴”有什么作用?

从“嘉肴”写起,是为了由“嘉肴”“至道”引出下文对教与学关系的论述,有“嘉肴”“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了,这种说理的方法叫做“类比论证”。

本文在论述时先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”作比引出“虽有至道,弗学,不知其善也”进而又从教与学 两个方面加以说明,最后归结到“教学相长 ”这个结论。

本文主要论述了什么道理?作者是怎么论述的?

本文主要论述了教学相长的道理。

深耕细读

深耕细读

课文结尾引用《兑命》的语句,有什么作用?

短文阐述了中心观点——“教学相长” ,“学学半”的意思是“教人是学习的一半”,这是对本文观点的补充说明。

《兑命》的话进一步论证了“教学相长”的道理,增强了文章的说服力。

引用论证

“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?

深耕细读

不同点

前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系,说得直接全面,是作者要表达的主要观点。后者则只从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉,是对前者的补充论证。

相同点

两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?

深耕细读

关系

前者是全文的观点,后者是用来补充强调观点的,二者并非并列关系,而是主从关系。

深耕细读

小组讨论:从学习的角度,“教学相长”可以给我们怎样的启示? 试结合学习经验,谈谈你的看法。

只有学习以后才能知道自己的不足,教学以后才能知道有困惑。教和学是相辅相成、互相促进的。教师和学生之间应该互相学习,互相促进,共同提高。

(1)不知其旨也(古义: ; 今义: 。)

(2)然后能自强也

(古义: ;今义: 。)

(3)教然后知困(古义: ;今义: 。)

(4)虽有至道 (古义: 。今义: 。)

(5)教学相长也 (古义: 。今义: 。)

味美

旨意

勉励

强大,强盛

困惑

困难

即使

虽然

促进

增长

文言积累

古今异义

其此之谓乎 ( )

不知其旨也 ( )

A 不知其旨也( )

B 不知其善也( )

学学半 ( )

学学半 ( )

名词作形容词,甘美

形容词作名词,好,好处

音 xiào,教

向别人学习

表推测。大概,恐怕

它的

词类活用

一词多义

学

其

文言积累

文言积累

特殊句式

倒装句:其此之谓乎!

宾语“此”前置,原顺序应为“其谓此乎”。

通假字

《兑(yuè)命》曰

兑,通“说”,指的是殷商时的贤相傅说。

虽有嘉肴

类比引入

逐层论证

引用作结

弗食嘉肴,不知其旨

弗学至道,不知其善

学知不足,教后知困

不足自反,知困自强

学学半,此之谓

教学能相长

实践出真知

课堂小结

课堂小结

《虽有嘉肴》应用“类比手法”引出要阐述的观点,讲述了“教学相长”的道理。即教人和学习是相互促进,相辅相成的。告诉我们实践出真知的道理。

①苟利国家,不求富贵。

②择师不可不慎也。

③博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

④凡事预则立,不预则废。

⑤水至清则无鱼,人至察则无徒。

⑥一张一弛,文武之道也。

⑦玉不琢,不成器;人不学,不知道。

⑧来而不往非礼也。

拓展延伸

积累有关《礼记》中的名言名句:

课下作业

1.背诵《虽有嘉肴》。

2.读一读《礼记·学记》中的格言警句,借助工具书,结合自己的学习经验,谈谈你的理解。

《大道之行也》

《礼记》二则

——《礼记·礼运》

背景资料

《大道之行也》选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。本文是《礼记·礼运》开头部分里的一段话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

文题解读

“大道”在古代指政治上的最高理想。“行”是施行的意思。 大道之行——是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定和平的社会环境中,这样的社会也叫大同社会。

《大道之行也》

初读文章

读音准不准

天下为公 矜 选贤与能 讲信修睦 男有分

wéi

ɡuān

jǔ

mù

fèn

初读文章

《大道之行也》

节奏对不对

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故/人/不独亲其亲,不独子其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于己;力/恶其不出于身也,不必为己。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭。是谓大同。

文意懂不懂

初读文章

大道之行也

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

是。

同“举”,推举。

培养和睦气氛。

指才干出众。

指品德高尚。

指儒家推崇的上古时代的政治制度。

用作动词,以……为亲。

同“鳏”,老而无妻。

老而无夫。

幼而无父。

老而无子。

职分,职守。

有残疾而不能做事。

父母。

用作动词,以……为子。

子女。

有终老的保障。

女子出嫁。

初读文章

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

文意懂不懂

因此。

厌恶。

兴起。

因此。

从外面把门带上。

图谋之心。

这叫作。

初读文章

疏通文意

【译文】在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,(人人)讲求诚信,培养和睦。因此人们不仅仅以自己的亲人为亲人所赡养,不仅仅抚育自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都有人供养。男子有职务,女子有归宿。对于财货,人们憎恶把它扔在地上的现象,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生,(家家户户)都不用关大门了,这就叫做理想社会。

梳理文章层次:

3.货尽其用,人尽其力

1 .人人都能受到全社会的关爱

2.人人都能安居乐业

第二层(第二至三句话):阐述大同社会基本特征。

第一层(第一句话):对“大同”社会的纲领性说明。

第三层(第四句话):全文的总结语。

深耕细读

深耕细读

我们该如何理解大道、大同、大道之行也?

大道,可以理解为治理社会的最高准则;

大同,指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

大道之行也,是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定和平的大同社会。

天下为公:天下是公有的(天下是天下所有人的天下)。

深耕细读

“大同”社会的根本特征是什么?请找出相关语句,并说说你的理解。

根本特征:“天下为公,选贤与能,讲信修睦”;

① “天下为公”是说天下是大家的天下,不属于任何个人;

② “选贤与能”是说选拔品德高尚的人、能干的人担任社会职务;

③ “讲信修睦”说的是社会成员间应当建立良好的关系,讲求诚信,远离欺诈,崇尚和睦,防止争斗。

本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?

深耕细读

“不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”

满足生存的需要,人人都能受到全社会的关爱

“男有分,女有归”

满足发展的需要,人人都能安居乐业

“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”

满足精神愉悦的需要,货尽其用,人尽其力

深耕细读

作者所描绘的大同社会的景象是什么?

“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同”

路不拾遗

夜不闭户

大同社会同陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似之处?你是如何看待文中所描绘的大同社会的?

(开放性试题,能把自己两文的感受写出来即可,并做到自圆其说)

有。“世外桃源”的境界是根据“大同”社会的体制虚构出来的,是艺术地再现“大同”社会的生活风貌。

例如:从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可以看出“桃源”中的老人和孩子生活极其幸福、快乐,这就是“大同”社会中“老有所终”“幼有所长”。

深耕细读

如何理解孔子关于“大同”社会的思想意义?

深耕细读

“大同”社会是以“五帝之世”的传闻为依据,经过加工提炼后构想出来的一个理想社会的模式,建立一个合理的社会,以消除现实社会中的黑暗现象和不合理的地方。因此,它源于“五帝之世”,又高于“五帝之世”。

①选贤与能 ( )

②矜、寡、孤、独( )

“与”同“举”,推举,选拔

“矜”同“鳏”,老而无妻

故外户而不闭( )

①为

天下为公( )

不必为己( )

②闭

是故谋闭而不兴( )

用门闩插门

杜绝,闭塞

动词,是

介词,为了

文言积累

通假字

一词多义

古今异义

文言积累

①讲信修睦(古义: ;今义: 。)

②女有归(古义: ;今义: 。)

③外户而不闭(古义: ;今义: 。)

④盗窃乱贼而不作(古义: ;今义: 。)

(古义: 。今义: 。)

⑤大道之行也

(古义: 。今义: 。)

⑥是谓大同

(古义: 。今义: 。)

培养

修改

女子出嫁

归来,归属

门

户口,门户等

害人

偷东西的人

兴起

做某事,从事某种活动

指儒家推崇的上古时代的政治制度

宽阔的道路

代词“这”

常用作判断词,或与“非”相对

使老有所终,壮有所用,幼有所长

谋闭而不兴

动词用作名词,图谋之心。

故人不独亲其亲,不独子其子

亲,名词用作动词,以……为亲;子,名词用作动词,以……为子

“老”,形容词用作名词,老年人;“壮”,形容词用作名词,壮年人;“幼”,形容词用作名词,幼童。

词类活用

文言积累

大道之行也

社会纲领:天下为公,选贤与能,

讲信修睦

基本特征:社会关爱,安居乐业,

货尽其用,人尽其力

理想社会:谋闭不兴,盗乱不作,

外户不闭

太平盛世

令人神往

课堂小结

课堂小结

《大道之行也》通过对理想中的社会特征的描述,阐明了儒家思想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这种理想社会的向往,同时反映了我国古代劳动人民对美好生活的向往和追求。

拓展延伸

(1)孟子:

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

(2)马克思:

“各尽所能,按需分配”是共产主义的社会制度的基本概念。

(3)康有为:

财产公有,按劳分配,人人劳动,人人平等。

无邦国,无帝王,人人相亲,天下大同。

(4)“中国梦的本质是国家富强、民族振兴、人民幸福。”

圣哲先贤话大同

课下作业

1.背诵《大道之行也》。

2.《礼记》中的思想和故事对后世影响深远,有一部分也演变为人们熟知的成语,请同学们课后搜集《礼记》中的成语故事,相互交流。

下节课见

《礼记》二则

语文·八年级下册

《虽有嘉肴》

《大道之行也》

课程导入

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

或许同学们对《礼记》不甚了解,但《礼记》中的名句却常常在我们的耳畔回响:“玉不琢,不成器;人不学,不知道”告诉我们要勤于钻研;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,有的放矢;“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……由此可见,《礼记》影响之深广。今天,就让我们亲近《礼记》,领悟其中的道理。

课程导入

学习目标

诵读课文,读准字音,把握节奏,读出感情,积累重点文言实词。

理解课文大意,联系实际明白“教学相长”的道理;理解大同社会的三个特征。

形成正确的社会理想,学习古人敢于冲破现实的羁绊,大胆追求理想的精神

走近作品

《礼记》,又名《小戴礼记》,是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典著作之一,秦汉以前各种礼仪论著的选集。主要记载先秦的礼制。

汉代把孔子定的典籍称为“经”,弟子对“经”的解说称为“传”或“记”,《礼记》因此得名,该书是西汉礼学家戴德和他的侄子戴圣编定的。戴德选编的八十五篇本叫《大戴礼记》,在后来的流传过程中若断若续,到唐代只剩下了三十九篇。

戴圣选编的四十九篇本叫《小戴礼记》,即我们今天见到的《礼记》。东汉末年,著名学者郑玄为《小戴礼记》作了出色的注解,后来这个本子便盛行不衰,并由解说经文的著作逐渐成为经典,与《周礼》、《仪礼》合称“三礼”。与《诗经》《书经》《易经》《春秋》合称“五经”。

《虽有嘉肴》

《礼记》二则

——《礼记·学记》

背景资料

《虽有嘉肴》选自《礼记·学记》。题目是编者加的。《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的论著。据郭沫若考证,《学记》作者为孟子的弟子乐正克。文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系。课文主要是谈关于“教学相长”的道理的。

初读文章

嘉肴 自强 兑命

学学半 弗学 教学相长

yáo

qiánɡ

yuè

xiào

fú

zhǎnɡ

读音准不准

初读文章

节奏对不对

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也;虽有/至道,弗学,不知/其善也。是故/学/然后知不足,教/然后知困。知不足,然后/能自反也;知困,然后/能自强也。故曰:教学/相长也。《兑命》曰“学/学半”,其/此之谓乎!

《虽有嘉肴》

初读文章

文意懂不懂

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

指美味的菜。

味美。

最好的道理。

即使。

所以。

困惑。

自我反思。

自我勉励。强,勉励。

教与学是互相推动、互相促进的。

即《说命》,《尚书》中的一篇。

教别人,占自己学习的一半。前一个“学”同“敩”,教导。

表示猜测。

初读文章

【译文】即使有美味的佳肴,不去品尝,就不知道它的味美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有理解不了的地方。知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能自我勉励。所以说,教与学是互相推动、互相促进的。《兑命》中说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!

疏通文意

七年级下册《陋室铭》中的“山不再高,有仙则名,水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。”就运用了类比论证的方法。

深耕细读

开头一句“虽有嘉肴”有什么作用?

从“嘉肴”写起,是为了由“嘉肴”“至道”引出下文对教与学关系的论述,有“嘉肴”“至道”作类比,教与学的关系就浅显易懂了,这种说理的方法叫做“类比论证”。

本文在论述时先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”作比引出“虽有至道,弗学,不知其善也”进而又从教与学 两个方面加以说明,最后归结到“教学相长 ”这个结论。

本文主要论述了什么道理?作者是怎么论述的?

本文主要论述了教学相长的道理。

深耕细读

深耕细读

课文结尾引用《兑命》的语句,有什么作用?

短文阐述了中心观点——“教学相长” ,“学学半”的意思是“教人是学习的一半”,这是对本文观点的补充说明。

《兑命》的话进一步论证了“教学相长”的道理,增强了文章的说服力。

引用论证

“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?

深耕细读

不同点

前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系,说得直接全面,是作者要表达的主要观点。后者则只从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉,是对前者的补充论证。

相同点

两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?

深耕细读

关系

前者是全文的观点,后者是用来补充强调观点的,二者并非并列关系,而是主从关系。

深耕细读

小组讨论:从学习的角度,“教学相长”可以给我们怎样的启示? 试结合学习经验,谈谈你的看法。

只有学习以后才能知道自己的不足,教学以后才能知道有困惑。教和学是相辅相成、互相促进的。教师和学生之间应该互相学习,互相促进,共同提高。

(1)不知其旨也(古义: ; 今义: 。)

(2)然后能自强也

(古义: ;今义: 。)

(3)教然后知困(古义: ;今义: 。)

(4)虽有至道 (古义: 。今义: 。)

(5)教学相长也 (古义: 。今义: 。)

味美

旨意

勉励

强大,强盛

困惑

困难

即使

虽然

促进

增长

文言积累

古今异义

其此之谓乎 ( )

不知其旨也 ( )

A 不知其旨也( )

B 不知其善也( )

学学半 ( )

学学半 ( )

名词作形容词,甘美

形容词作名词,好,好处

音 xiào,教

向别人学习

表推测。大概,恐怕

它的

词类活用

一词多义

学

其

文言积累

文言积累

特殊句式

倒装句:其此之谓乎!

宾语“此”前置,原顺序应为“其谓此乎”。

通假字

《兑(yuè)命》曰

兑,通“说”,指的是殷商时的贤相傅说。

虽有嘉肴

类比引入

逐层论证

引用作结

弗食嘉肴,不知其旨

弗学至道,不知其善

学知不足,教后知困

不足自反,知困自强

学学半,此之谓

教学能相长

实践出真知

课堂小结

课堂小结

《虽有嘉肴》应用“类比手法”引出要阐述的观点,讲述了“教学相长”的道理。即教人和学习是相互促进,相辅相成的。告诉我们实践出真知的道理。

①苟利国家,不求富贵。

②择师不可不慎也。

③博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

④凡事预则立,不预则废。

⑤水至清则无鱼,人至察则无徒。

⑥一张一弛,文武之道也。

⑦玉不琢,不成器;人不学,不知道。

⑧来而不往非礼也。

拓展延伸

积累有关《礼记》中的名言名句:

课下作业

1.背诵《虽有嘉肴》。

2.读一读《礼记·学记》中的格言警句,借助工具书,结合自己的学习经验,谈谈你的理解。

《大道之行也》

《礼记》二则

——《礼记·礼运》

背景资料

《大道之行也》选自《礼记·礼运》。《礼运》是《礼记》中的篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。本文是《礼记·礼运》开头部分里的一段话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

文题解读

“大道”在古代指政治上的最高理想。“行”是施行的意思。 大道之行——是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定和平的社会环境中,这样的社会也叫大同社会。

《大道之行也》

初读文章

读音准不准

天下为公 矜 选贤与能 讲信修睦 男有分

wéi

ɡuān

jǔ

mù

fèn

初读文章

《大道之行也》

节奏对不对

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故/人/不独亲其亲,不独子其子,使/老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货/恶其弃于地也,不必藏于己;力/恶其不出于身也,不必为己。是故/谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故/外户而不闭。是谓大同。

文意懂不懂

初读文章

大道之行也

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

是。

同“举”,推举。

培养和睦气氛。

指才干出众。

指品德高尚。

指儒家推崇的上古时代的政治制度。

用作动词,以……为亲。

同“鳏”,老而无妻。

老而无夫。

幼而无父。

老而无子。

职分,职守。

有残疾而不能做事。

父母。

用作动词,以……为子。

子女。

有终老的保障。

女子出嫁。

初读文章

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

文意懂不懂

因此。

厌恶。

兴起。

因此。

从外面把门带上。

图谋之心。

这叫作。

初读文章

疏通文意

【译文】在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把品德高尚的人、能干的人选拔出来,(人人)讲求诚信,培养和睦。因此人们不仅仅以自己的亲人为亲人所赡养,不仅仅抚育自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、残疾人都有人供养。男子有职务,女子有归宿。对于财货,人们憎恶把它扔在地上的现象,却不一定要自己私藏;人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。因此奸邪之谋就不会发生,盗窃、造反和害人的事情不发生,(家家户户)都不用关大门了,这就叫做理想社会。

梳理文章层次:

3.货尽其用,人尽其力

1 .人人都能受到全社会的关爱

2.人人都能安居乐业

第二层(第二至三句话):阐述大同社会基本特征。

第一层(第一句话):对“大同”社会的纲领性说明。

第三层(第四句话):全文的总结语。

深耕细读

深耕细读

我们该如何理解大道、大同、大道之行也?

大道,可以理解为治理社会的最高准则;

大同,指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

大道之行也,是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定和平的大同社会。

天下为公:天下是公有的(天下是天下所有人的天下)。

深耕细读

“大同”社会的根本特征是什么?请找出相关语句,并说说你的理解。

根本特征:“天下为公,选贤与能,讲信修睦”;

① “天下为公”是说天下是大家的天下,不属于任何个人;

② “选贤与能”是说选拔品德高尚的人、能干的人担任社会职务;

③ “讲信修睦”说的是社会成员间应当建立良好的关系,讲求诚信,远离欺诈,崇尚和睦,防止争斗。

本文是从哪几个方面来说明“大同”社会的基本特征的?

深耕细读

“不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”

满足生存的需要,人人都能受到全社会的关爱

“男有分,女有归”

满足发展的需要,人人都能安居乐业

“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己”

满足精神愉悦的需要,货尽其用,人尽其力

深耕细读

作者所描绘的大同社会的景象是什么?

“是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同”

路不拾遗

夜不闭户

大同社会同陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似之处?你是如何看待文中所描绘的大同社会的?

(开放性试题,能把自己两文的感受写出来即可,并做到自圆其说)

有。“世外桃源”的境界是根据“大同”社会的体制虚构出来的,是艺术地再现“大同”社会的生活风貌。

例如:从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可以看出“桃源”中的老人和孩子生活极其幸福、快乐,这就是“大同”社会中“老有所终”“幼有所长”。

深耕细读

如何理解孔子关于“大同”社会的思想意义?

深耕细读

“大同”社会是以“五帝之世”的传闻为依据,经过加工提炼后构想出来的一个理想社会的模式,建立一个合理的社会,以消除现实社会中的黑暗现象和不合理的地方。因此,它源于“五帝之世”,又高于“五帝之世”。

①选贤与能 ( )

②矜、寡、孤、独( )

“与”同“举”,推举,选拔

“矜”同“鳏”,老而无妻

故外户而不闭( )

①为

天下为公( )

不必为己( )

②闭

是故谋闭而不兴( )

用门闩插门

杜绝,闭塞

动词,是

介词,为了

文言积累

通假字

一词多义

古今异义

文言积累

①讲信修睦(古义: ;今义: 。)

②女有归(古义: ;今义: 。)

③外户而不闭(古义: ;今义: 。)

④盗窃乱贼而不作(古义: ;今义: 。)

(古义: 。今义: 。)

⑤大道之行也

(古义: 。今义: 。)

⑥是谓大同

(古义: 。今义: 。)

培养

修改

女子出嫁

归来,归属

门

户口,门户等

害人

偷东西的人

兴起

做某事,从事某种活动

指儒家推崇的上古时代的政治制度

宽阔的道路

代词“这”

常用作判断词,或与“非”相对

使老有所终,壮有所用,幼有所长

谋闭而不兴

动词用作名词,图谋之心。

故人不独亲其亲,不独子其子

亲,名词用作动词,以……为亲;子,名词用作动词,以……为子

“老”,形容词用作名词,老年人;“壮”,形容词用作名词,壮年人;“幼”,形容词用作名词,幼童。

词类活用

文言积累

大道之行也

社会纲领:天下为公,选贤与能,

讲信修睦

基本特征:社会关爱,安居乐业,

货尽其用,人尽其力

理想社会:谋闭不兴,盗乱不作,

外户不闭

太平盛世

令人神往

课堂小结

课堂小结

《大道之行也》通过对理想中的社会特征的描述,阐明了儒家思想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这种理想社会的向往,同时反映了我国古代劳动人民对美好生活的向往和追求。

拓展延伸

(1)孟子:

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

(2)马克思:

“各尽所能,按需分配”是共产主义的社会制度的基本概念。

(3)康有为:

财产公有,按劳分配,人人劳动,人人平等。

无邦国,无帝王,人人相亲,天下大同。

(4)“中国梦的本质是国家富强、民族振兴、人民幸福。”

圣哲先贤话大同

课下作业

1.背诵《大道之行也》。

2.《礼记》中的思想和故事对后世影响深远,有一部分也演变为人们熟知的成语,请同学们课后搜集《礼记》中的成语故事,相互交流。

下节课见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读