第3课《安塞腰鼓》课件

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

安塞腰鼓

语文·八年级下册

刘成章

课程导入

课程导入

俗话说:“一方水土养一方人,一方水土有一方风情。”安塞腰鼓是北方所特有的民间舞蹈,它叫人看着带劲儿,听着鼓劲儿,呈现出了黄土高原独有的特色。这样的一种舞蹈要用什么样子的语言才能传神的描述出来呢?今天我们就一起穿越时空,跟随刘成章一起走近安塞腰鼓,感受它的风采和魅力。

学习

目标

01

积累重点字词,有感情地反复朗读课文,感受安塞腰鼓的恢宏气势。(重点)

02

体会长短句式交错使用的节奏、韵律美,学习多种表达方式、修辞手法的综合运用。(难点)

03

感受安塞腰鼓的雄浑气势,感悟中华传统文化和文明,感受生命的壮美。(素养)

走近作者

刘成章,1937年生,陕西省延安市人。1961年毕业于陕西师范大学中文系。现任陕西省作家协会副主席、中国散文学会常务理事。已出版六本散文集,其中《羊想云彩》获首届鲁迅文学奖,《安塞腰鼓》 是《羊想云彩》中的一篇。他写陕北,追求“土”(即民族化和地方色彩):有诗意的土,有灵性的土,向“信天游”靠拢。这就攫住了陕北的“魂”,也显出了他散文的“精气神儿”!

本文选自1986年10月3日《人民日报》。20世纪80年代中期,正是中华民族改革开放“高歌猛进”和“阵痛”的关键时期,整个民族的情绪处于“沸腾”的状态。一个民族的希望,在于她的生机和活力,在于她的梦想和荣光,在于她的义无反顾、一往无前,在于她的坚忍不拔、百折不挠,这些体现了一个民族的真气、正气、浩气和骨气,也体现了一个民族的气节和气魄。贫血缺钙的民族何以立足于世界?“晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!"这正是中华民族艰难坎坷的历史进程的一种写照,也是作者美好的期待和祈愿。

写作背景

抒情散文以抒发主观情感为出发点,以空灵飘逸见长,着力点在准确表达感情的语言的运用上,往往借助写景状物来抒发主观情感。文中的景或物是作者抒情的依托,作者往往将所要抒发的情感具象化,运用比兴、象征、拟人等手法,或借景抒情,情景交融,或托物言志,有所寄托,以达到抒情的目的。

文体知识

文体知识

关于“比兴”

比兴 是古代诗歌的常用技巧。对此,宋代朱熹有比较准确的解释。他认为:“比者,以彼物比此物也”,“兴者,先言他物以引起所咏之词也。” 通俗地讲,“比”就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。“兴”就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。“比”与“兴”常常连用。

题目解读

安塞腰鼓是陕西省北部安塞县一带的一种民间广场群体艺术,起源于春秋以前,表演时可由几人或上千人一同进行,具有粗犷豪放、刚劲激昂、流畅飘逸、变化多端等特点,被称为“天下第一鼓”,2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。题目交代了文章描写的主要对象。

《安塞腰鼓》

预习检查

瞳仁 恬静 亢奋 晦暗 束缚 羁绊 闭塞 冗杂 严峻 震撼 磅礴 辐射 渺远 大彻大悟 叹为观止 戛然而止

tóng

tián

kàng

huì

fù

jī

sè

rǒng

jùn

hàn

páng bó

fú

miǎo

chè

tàn

jiá

预习检查

亢奋:极度兴奋。

羁绊:缠住了不能脱身,束缚。

烧灼:烧、烫,使受伤。

冗杂:繁杂。

大彻大悟:

惊心动魄:

叹为观止:

戛然而止:

彻底领悟。

形容感染力极强,动人心弦。

赞美看到的事物好到了极点。

声音突然中止。

晦暗:昏暗。这里是迷惘、糊涂的意思。

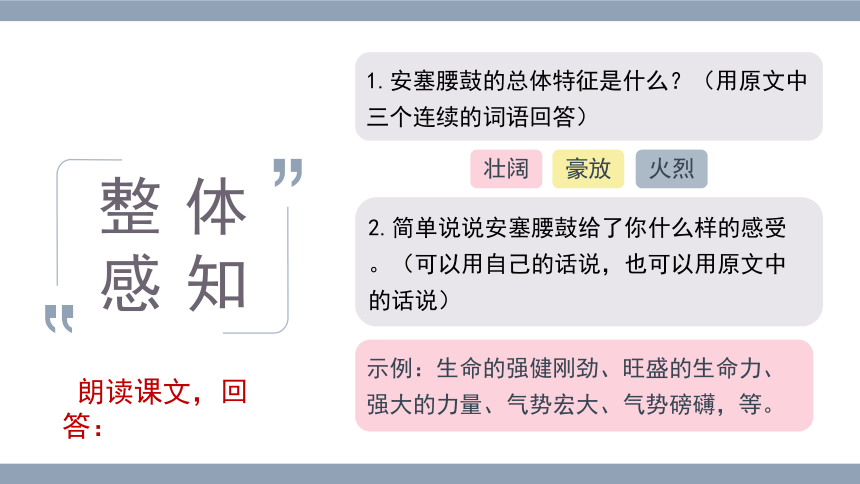

整体感知

1.安塞腰鼓的总体特征是什么?(用原文中三个连续的词语回答)

2.简单说说安塞腰鼓给了你什么样的感受。(可以用自己的话说,也可以用原文中的话说)

示例:生命的强健刚劲、旺盛的生命力、强大的力量、气势宏大、气势磅礴,等。

朗读课文,回答:

壮阔

豪放

火烈

整体感知

浏览课文,文章是按什么顺序写的?

时间顺序

表演前

表演中

表演后

安静的腰鼓

激昂的腰鼓

寂静的腰鼓

整体感知

梳理文章结构

第一部分(1-4)

写打鼓前的寂静,为下文蓄势。

第二部分(5-27)

写安塞腰鼓的舞姿和鼓声是生命和力量的赞歌。

第三部分(28-30)

写鼓声戛然而止,与开头相呼应,以静衬动,写人们沉醉在安塞腰鼓所带来的心境、意境当中,突出它的感染力强。

第一层(5--13):写腰鼓表演的场面和给人的感受,突出了安塞腰鼓壮阔豪放的气势。

第二层(14--17):写观众与腰鼓声产生共鸣,突出这种力量给人以震撼和鼓舞。

第三层(18--22):写后生们的动作突出这种力量所表现的生命力的奇伟磅礴。

第四层(23--27):写安塞腰鼓的舞姿和节奏,极力赞美安塞腰鼓所显示的力量之美。

品析课文

分部分阅读课文,深入解读文章内容,小组内分工协作,寻找问题答案。

品析课文

作者开头第一段用“一群茂腾腾的后生”这几个字独立成段有什么作用?

将人物直接推到读者面前,兀立于天地之间,令人为之震撼。描写人物的整体风貌为下文写安塞腰鼓的粗犷、豪放奠定了基调。

第一部分

品析课文

第一部分

文中第三段中,“咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。”这里把“咝溜溜”删去好不好?为什么?

不好。“咝溜溜”是一个方言拟声词,形象地表现出风吹高粱叶子的速度很快,亲切而富有韵味。

品析课文

第四段是怎样描述安塞腰鼓表演前的景象的?

表演前:静静地积蓄着力量

“他们的神情沉稳而安静。紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆的,似乎从来不曾响过。”

“呆呆的”运用拟人的修辞手法,形象地写出了安塞腰鼓安静时的状态。“似乎从来不曾响过”,与下文热烈的腰鼓表演场面形成对比,同时也为下文写腰鼓表演蓄势。

第一部分

品析课文

第五、六两段,“但是”“看”单独成段,有什么表达放果?

第二部分

“但是”表示转折,单独成段可以引起读者的读兴趣,自然地完成了从静到动的转变过程;

“看”是一个动词,单独成段可以突出以下场景的震撼人心,表达了作者激动的心情。

品析课文

第二部分

分析一下第七段中,“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿”的表达效果。

这几个句子运用比喻、排比的修辞手法,把鼓点、腰鼓上的流苏、后生的脚步、后生的瞳仁和风姿分别比作骤雨、旋风、乱蛙、火花和斗虎,写出了安塞腰鼓骤响时声、形、光、力震撼人心,形象地展示了腰鼓表演的壮美场面,表现了后生们的力量美和豪放美,富有感染力,表达了作者对安塞腰鼓表演的赞美之情。

品析课文

第二部分

“那么一股劲”是要打破人们身上层层坚硬的外壳,让生命宣泄在天地间,让人“遗落了一切冗杂”“痛快了山河,蓬勃了想象力”,使人明白人之所以为人,生命之所以为生命。

第十二段中,“那么一股劲”要“挣脱”“冲破”“撞开”什么?是什么“束缚”“羁绊”“闭塞”了“那么一股劲”?

品析课文

第二部分

他们有着自然、健康的生命,是原始的、未经人工雕饰的、没有半点污染的、不掺杂任何杂质的完完全全的生命。这是他们力量的源泉。

第十八段,“它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角角老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量”,过着贫困生活的农民,哪里来的那么强大的力量?

品析课文

第二部分

想一想:相对而言,中国西北较为贫穷落后,作者为什么这样歌颂西北汉子?

西北,是中华民族的主要发源地,曾有过秦、汉、唐的强盛,拥有雄睨世界的辉煌文明。在20世纪80年代,凝重的土地,贫困的生活,西北好像确实落伍了。但西北汉子并没有因生活的贫苦和封闭而丧失希望,复生的生命能量就在这朴实的躯壳内奔突,终有一天会强力喷发,震惊世人。作者歌颂西北汉子,意在表明,这里的人们是有希望的,这里的土地是有希望的。落后是暂时的,只要生命还在期盼“搏击”,重生之日并不遥远。

品析课文

第二部分

第19段,以第二人称“你”来写黄土高原,有何作用?

①拉近读者与作者之间的距离,使读者产生一种与作者对话的感觉,亲切自然,便于引起情感上的共鸣;

②便于作者直抒胸臆,表达对黄土高原的热爱与赞美之情。

品析课文

把多水的江南比作易碎的玻璃,生动形象地表现了江南的柔美秀丽,与文中气势磅礴、震天动地的安塞腰鼓形成了鲜明的对比,所以只有黄土高原这样原始粗犷的生命力量的“厚土”,才能承载安塞腰鼓雄伟、豪迈的气势。

“多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。”为什么“多水的江南”打不得这样的腰鼓?

第二部分

品析课文

安塞腰鼓表演后是一番什么样的景象呢?

当它戛然而止的时候,世界出奇地寂静,以至使人感到对她十分陌生了。

简直像来到另一个星球。

耳畔是一声渺远的鸡啼。

这是人们对鼓声的一种感受,当鼓声突然停止的时候,人们会感到特别静。这句话运用以静衬动的手法,收到了很好的艺术效果。

“鸡啼”是新的一天的开始,预示着新生活的希望。

第三部分

品析课文

课文最后以“耳畔是一声渺远的鸡啼”结尾,有怎样的表达效果?

第三部分

①以动衬静,用“鸡啼”来反衬腰鼓表演后的寂静,突出了世界的寂静和高原的旷远,给读者以无尽的想象空间。

②文章开篇渲染了一种“静”的氛围,主体部分一直写腰鼓激情喧响,最后鼓声“戛然而止”,这样由静到动,再由动到静,使文章起伏跌宕,结构回环完整。

合作探究

好一个安塞腰鼓!

好一个安塞腰鼓!

好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!

好一个痛快了山河、蓬勃了想像力的安塞腰鼓!

“好”包含着什么?文章反复出现“好一个安塞腰鼓!”有何作用?

(1)“好”是一种磅礴的不容束缚的力量;是一种朴实而强盛的生命;是一种生活的坚韧与热情;是一种美;是一股劲。

(2)运用反复的修辞手法,

结构上,是文章的主线,将第二部分(第5-27段)很自然地分为五层,使文章形成回环往复的结构形式,整齐有序,节奏感强;

内容上,从场面、声响、击鼓的后生、舞姿、鼓点五个方面写安塞腰鼓的“好”,使安塞腰鼓的内涵不断加深,突出了安塞腰鼓震撼人心的力量美,也使作者的赞美之情不断深化。

合作探究

这篇文章歌颂了什么?作者通过安塞腰鼓想要表现什么?

歌颂了生命和力量——由西北汉子热情奔放的腰鼓表现出来。

表现要冲破束缚、阻碍的强烈渴望。贫瘠的黄土地、困倦的生活,生活在这里的人们,物质上、精神上受到太多的压抑、羁绊。安塞腰鼓,表现了挣脱、冲破、撞开这一切束缚的力量。

课堂小测

1.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.蹦跳 闪射 瞳仁 诲暗

B.束缚 羁绊 闭塞 冗杂

C.严俊 搏击 震撼 磅礴

D.辐射 渺远 璇转 凝聚

【解析】A项中,“诲”应为“晦”;C项中,“俊”应为“峻”;D项中,“璇”应为“旋”。

B

课堂小测

2.对下列句子运用的修辞手法判断正确的一项是( )

(1)黄土高原啊,你生养了这些元气淋漓的后生;也只有你,才能承受如此惊心动魄的搏击!

(2)它震撼着你,烧灼着你,威逼着你。

(3)百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。

A.拟人 排比 比喻 B.比喻 夸张 拟人

C.拟人 排比 夸张 D.拟人 夸张 拟人

A

【解析】(1)句从“生养”“承受”等词可以看出运用了拟人的修辞手法;(2)句连用三个“……你”构成排比;(3)句把“后生”比作“石头”,运用了比喻的修辞手法。

课堂小测

3.对下列句中画线词语的理解有误的一项是( )

A.每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止。(赞美看到的事物好到了极点)

B.使困倦的世界立即变得亢奋了。(极度兴奋)

C.晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!(光线昏暗)

D.当它戛然而止的时候,世界出奇地寂静。(声音突然中止)

【解析】C项,“晦暗”在文中是“迷惘、糊涂”的意思。

C

课堂小测

4.依次填入下列句中横线上的词语最恰当的一项是( )

①黄土高原上, 出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!

②观众的心也 变成牛皮鼓面了,也是隆隆,隆隆,隆隆。

③每一个舞姿都使人 在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止。

④当它戛然而止的时候,世界出奇地 ,以至使人感到对她十分陌生了。

A.爆 突然 颤抖 寂静 B.演 蓦然 颤抖 恬静

C.爆 蓦然 战栗 寂静 D.演 突然 战栗 恬静

C

【解析】①句“演”过于平淡,“爆”字更能表现出安塞腰鼓的气势,排除B项和D项;②句“蓦然”比“突然”程度上更重,更能表现出观众被安塞腰鼓所影响的程度,据此可排除A项,正确答案为C。

这篇抒情散文,通过对安塞腰鼓的场面描写,歌颂了激荡的生命和磅礴的力量,这是生命和力量的宣泄,表现了西北汉子的阳刚美和要冲破束缚、阻碍的强烈愿望,讴歌了中华民族和黄土高原特有的一种文明和文化。

课堂小结

生命的宣泄

自由的挥洒

安 塞 腰 鼓

表演前——似乎从来不曾响过

激昂的腰鼓

宏伟的场面

雄壮的声响

击鼓的后生

奇丽的舞姿

寂静的腰鼓——像来到另一个星球

课堂小结

课下作业

文中运用大量排比句,增强了语气和语势,请你模仿文中的排比句写一段话,描述晨跑、合唱或运动会时的场面。

下节课见

安塞腰鼓

语文·八年级下册

刘成章

课程导入

课程导入

俗话说:“一方水土养一方人,一方水土有一方风情。”安塞腰鼓是北方所特有的民间舞蹈,它叫人看着带劲儿,听着鼓劲儿,呈现出了黄土高原独有的特色。这样的一种舞蹈要用什么样子的语言才能传神的描述出来呢?今天我们就一起穿越时空,跟随刘成章一起走近安塞腰鼓,感受它的风采和魅力。

学习

目标

01

积累重点字词,有感情地反复朗读课文,感受安塞腰鼓的恢宏气势。(重点)

02

体会长短句式交错使用的节奏、韵律美,学习多种表达方式、修辞手法的综合运用。(难点)

03

感受安塞腰鼓的雄浑气势,感悟中华传统文化和文明,感受生命的壮美。(素养)

走近作者

刘成章,1937年生,陕西省延安市人。1961年毕业于陕西师范大学中文系。现任陕西省作家协会副主席、中国散文学会常务理事。已出版六本散文集,其中《羊想云彩》获首届鲁迅文学奖,《安塞腰鼓》 是《羊想云彩》中的一篇。他写陕北,追求“土”(即民族化和地方色彩):有诗意的土,有灵性的土,向“信天游”靠拢。这就攫住了陕北的“魂”,也显出了他散文的“精气神儿”!

本文选自1986年10月3日《人民日报》。20世纪80年代中期,正是中华民族改革开放“高歌猛进”和“阵痛”的关键时期,整个民族的情绪处于“沸腾”的状态。一个民族的希望,在于她的生机和活力,在于她的梦想和荣光,在于她的义无反顾、一往无前,在于她的坚忍不拔、百折不挠,这些体现了一个民族的真气、正气、浩气和骨气,也体现了一个民族的气节和气魄。贫血缺钙的民族何以立足于世界?“晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!"这正是中华民族艰难坎坷的历史进程的一种写照,也是作者美好的期待和祈愿。

写作背景

抒情散文以抒发主观情感为出发点,以空灵飘逸见长,着力点在准确表达感情的语言的运用上,往往借助写景状物来抒发主观情感。文中的景或物是作者抒情的依托,作者往往将所要抒发的情感具象化,运用比兴、象征、拟人等手法,或借景抒情,情景交融,或托物言志,有所寄托,以达到抒情的目的。

文体知识

文体知识

关于“比兴”

比兴 是古代诗歌的常用技巧。对此,宋代朱熹有比较准确的解释。他认为:“比者,以彼物比此物也”,“兴者,先言他物以引起所咏之词也。” 通俗地讲,“比”就是比喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。“兴”就是起兴,即借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。“比”与“兴”常常连用。

题目解读

安塞腰鼓是陕西省北部安塞县一带的一种民间广场群体艺术,起源于春秋以前,表演时可由几人或上千人一同进行,具有粗犷豪放、刚劲激昂、流畅飘逸、变化多端等特点,被称为“天下第一鼓”,2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。题目交代了文章描写的主要对象。

《安塞腰鼓》

预习检查

瞳仁 恬静 亢奋 晦暗 束缚 羁绊 闭塞 冗杂 严峻 震撼 磅礴 辐射 渺远 大彻大悟 叹为观止 戛然而止

tóng

tián

kàng

huì

fù

jī

sè

rǒng

jùn

hàn

páng bó

fú

miǎo

chè

tàn

jiá

预习检查

亢奋:极度兴奋。

羁绊:缠住了不能脱身,束缚。

烧灼:烧、烫,使受伤。

冗杂:繁杂。

大彻大悟:

惊心动魄:

叹为观止:

戛然而止:

彻底领悟。

形容感染力极强,动人心弦。

赞美看到的事物好到了极点。

声音突然中止。

晦暗:昏暗。这里是迷惘、糊涂的意思。

整体感知

1.安塞腰鼓的总体特征是什么?(用原文中三个连续的词语回答)

2.简单说说安塞腰鼓给了你什么样的感受。(可以用自己的话说,也可以用原文中的话说)

示例:生命的强健刚劲、旺盛的生命力、强大的力量、气势宏大、气势磅礴,等。

朗读课文,回答:

壮阔

豪放

火烈

整体感知

浏览课文,文章是按什么顺序写的?

时间顺序

表演前

表演中

表演后

安静的腰鼓

激昂的腰鼓

寂静的腰鼓

整体感知

梳理文章结构

第一部分(1-4)

写打鼓前的寂静,为下文蓄势。

第二部分(5-27)

写安塞腰鼓的舞姿和鼓声是生命和力量的赞歌。

第三部分(28-30)

写鼓声戛然而止,与开头相呼应,以静衬动,写人们沉醉在安塞腰鼓所带来的心境、意境当中,突出它的感染力强。

第一层(5--13):写腰鼓表演的场面和给人的感受,突出了安塞腰鼓壮阔豪放的气势。

第二层(14--17):写观众与腰鼓声产生共鸣,突出这种力量给人以震撼和鼓舞。

第三层(18--22):写后生们的动作突出这种力量所表现的生命力的奇伟磅礴。

第四层(23--27):写安塞腰鼓的舞姿和节奏,极力赞美安塞腰鼓所显示的力量之美。

品析课文

分部分阅读课文,深入解读文章内容,小组内分工协作,寻找问题答案。

品析课文

作者开头第一段用“一群茂腾腾的后生”这几个字独立成段有什么作用?

将人物直接推到读者面前,兀立于天地之间,令人为之震撼。描写人物的整体风貌为下文写安塞腰鼓的粗犷、豪放奠定了基调。

第一部分

品析课文

第一部分

文中第三段中,“咝溜溜的南风吹动了高粱叶子,也吹动了他们的衣衫。”这里把“咝溜溜”删去好不好?为什么?

不好。“咝溜溜”是一个方言拟声词,形象地表现出风吹高粱叶子的速度很快,亲切而富有韵味。

品析课文

第四段是怎样描述安塞腰鼓表演前的景象的?

表演前:静静地积蓄着力量

“他们的神情沉稳而安静。紧贴在他们身体一侧的腰鼓,呆呆的,似乎从来不曾响过。”

“呆呆的”运用拟人的修辞手法,形象地写出了安塞腰鼓安静时的状态。“似乎从来不曾响过”,与下文热烈的腰鼓表演场面形成对比,同时也为下文写腰鼓表演蓄势。

第一部分

品析课文

第五、六两段,“但是”“看”单独成段,有什么表达放果?

第二部分

“但是”表示转折,单独成段可以引起读者的读兴趣,自然地完成了从静到动的转变过程;

“看”是一个动词,单独成段可以突出以下场景的震撼人心,表达了作者激动的心情。

品析课文

第二部分

分析一下第七段中,“骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿”的表达效果。

这几个句子运用比喻、排比的修辞手法,把鼓点、腰鼓上的流苏、后生的脚步、后生的瞳仁和风姿分别比作骤雨、旋风、乱蛙、火花和斗虎,写出了安塞腰鼓骤响时声、形、光、力震撼人心,形象地展示了腰鼓表演的壮美场面,表现了后生们的力量美和豪放美,富有感染力,表达了作者对安塞腰鼓表演的赞美之情。

品析课文

第二部分

“那么一股劲”是要打破人们身上层层坚硬的外壳,让生命宣泄在天地间,让人“遗落了一切冗杂”“痛快了山河,蓬勃了想象力”,使人明白人之所以为人,生命之所以为生命。

第十二段中,“那么一股劲”要“挣脱”“冲破”“撞开”什么?是什么“束缚”“羁绊”“闭塞”了“那么一股劲”?

品析课文

第二部分

他们有着自然、健康的生命,是原始的、未经人工雕饰的、没有半点污染的、不掺杂任何杂质的完完全全的生命。这是他们力量的源泉。

第十八段,“它使你惊异于那农民衣着包裹着的躯体,那消化着红豆角角老南瓜的躯体,居然可以释放出那么奇伟磅礴的能量”,过着贫困生活的农民,哪里来的那么强大的力量?

品析课文

第二部分

想一想:相对而言,中国西北较为贫穷落后,作者为什么这样歌颂西北汉子?

西北,是中华民族的主要发源地,曾有过秦、汉、唐的强盛,拥有雄睨世界的辉煌文明。在20世纪80年代,凝重的土地,贫困的生活,西北好像确实落伍了。但西北汉子并没有因生活的贫苦和封闭而丧失希望,复生的生命能量就在这朴实的躯壳内奔突,终有一天会强力喷发,震惊世人。作者歌颂西北汉子,意在表明,这里的人们是有希望的,这里的土地是有希望的。落后是暂时的,只要生命还在期盼“搏击”,重生之日并不遥远。

品析课文

第二部分

第19段,以第二人称“你”来写黄土高原,有何作用?

①拉近读者与作者之间的距离,使读者产生一种与作者对话的感觉,亲切自然,便于引起情感上的共鸣;

②便于作者直抒胸臆,表达对黄土高原的热爱与赞美之情。

品析课文

把多水的江南比作易碎的玻璃,生动形象地表现了江南的柔美秀丽,与文中气势磅礴、震天动地的安塞腰鼓形成了鲜明的对比,所以只有黄土高原这样原始粗犷的生命力量的“厚土”,才能承载安塞腰鼓雄伟、豪迈的气势。

“多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。”为什么“多水的江南”打不得这样的腰鼓?

第二部分

品析课文

安塞腰鼓表演后是一番什么样的景象呢?

当它戛然而止的时候,世界出奇地寂静,以至使人感到对她十分陌生了。

简直像来到另一个星球。

耳畔是一声渺远的鸡啼。

这是人们对鼓声的一种感受,当鼓声突然停止的时候,人们会感到特别静。这句话运用以静衬动的手法,收到了很好的艺术效果。

“鸡啼”是新的一天的开始,预示着新生活的希望。

第三部分

品析课文

课文最后以“耳畔是一声渺远的鸡啼”结尾,有怎样的表达效果?

第三部分

①以动衬静,用“鸡啼”来反衬腰鼓表演后的寂静,突出了世界的寂静和高原的旷远,给读者以无尽的想象空间。

②文章开篇渲染了一种“静”的氛围,主体部分一直写腰鼓激情喧响,最后鼓声“戛然而止”,这样由静到动,再由动到静,使文章起伏跌宕,结构回环完整。

合作探究

好一个安塞腰鼓!

好一个安塞腰鼓!

好一个黄土高原!好一个安塞腰鼓!

好一个痛快了山河、蓬勃了想像力的安塞腰鼓!

“好”包含着什么?文章反复出现“好一个安塞腰鼓!”有何作用?

(1)“好”是一种磅礴的不容束缚的力量;是一种朴实而强盛的生命;是一种生活的坚韧与热情;是一种美;是一股劲。

(2)运用反复的修辞手法,

结构上,是文章的主线,将第二部分(第5-27段)很自然地分为五层,使文章形成回环往复的结构形式,整齐有序,节奏感强;

内容上,从场面、声响、击鼓的后生、舞姿、鼓点五个方面写安塞腰鼓的“好”,使安塞腰鼓的内涵不断加深,突出了安塞腰鼓震撼人心的力量美,也使作者的赞美之情不断深化。

合作探究

这篇文章歌颂了什么?作者通过安塞腰鼓想要表现什么?

歌颂了生命和力量——由西北汉子热情奔放的腰鼓表现出来。

表现要冲破束缚、阻碍的强烈渴望。贫瘠的黄土地、困倦的生活,生活在这里的人们,物质上、精神上受到太多的压抑、羁绊。安塞腰鼓,表现了挣脱、冲破、撞开这一切束缚的力量。

课堂小测

1.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.蹦跳 闪射 瞳仁 诲暗

B.束缚 羁绊 闭塞 冗杂

C.严俊 搏击 震撼 磅礴

D.辐射 渺远 璇转 凝聚

【解析】A项中,“诲”应为“晦”;C项中,“俊”应为“峻”;D项中,“璇”应为“旋”。

B

课堂小测

2.对下列句子运用的修辞手法判断正确的一项是( )

(1)黄土高原啊,你生养了这些元气淋漓的后生;也只有你,才能承受如此惊心动魄的搏击!

(2)它震撼着你,烧灼着你,威逼着你。

(3)百十个斜背响鼓的后生,如百十块被强震不断击起的石头,狂舞在你的面前。

A.拟人 排比 比喻 B.比喻 夸张 拟人

C.拟人 排比 夸张 D.拟人 夸张 拟人

A

【解析】(1)句从“生养”“承受”等词可以看出运用了拟人的修辞手法;(2)句连用三个“……你”构成排比;(3)句把“后生”比作“石头”,运用了比喻的修辞手法。

课堂小测

3.对下列句中画线词语的理解有误的一项是( )

A.每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止。(赞美看到的事物好到了极点)

B.使困倦的世界立即变得亢奋了。(极度兴奋)

C.晦暗了又明晰,明晰了又晦暗,尔后最终永远明晰了的大彻大悟!(光线昏暗)

D.当它戛然而止的时候,世界出奇地寂静。(声音突然中止)

【解析】C项,“晦暗”在文中是“迷惘、糊涂”的意思。

C

课堂小测

4.依次填入下列句中横线上的词语最恰当的一项是( )

①黄土高原上, 出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!

②观众的心也 变成牛皮鼓面了,也是隆隆,隆隆,隆隆。

③每一个舞姿都使人 在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止。

④当它戛然而止的时候,世界出奇地 ,以至使人感到对她十分陌生了。

A.爆 突然 颤抖 寂静 B.演 蓦然 颤抖 恬静

C.爆 蓦然 战栗 寂静 D.演 突然 战栗 恬静

C

【解析】①句“演”过于平淡,“爆”字更能表现出安塞腰鼓的气势,排除B项和D项;②句“蓦然”比“突然”程度上更重,更能表现出观众被安塞腰鼓所影响的程度,据此可排除A项,正确答案为C。

这篇抒情散文,通过对安塞腰鼓的场面描写,歌颂了激荡的生命和磅礴的力量,这是生命和力量的宣泄,表现了西北汉子的阳刚美和要冲破束缚、阻碍的强烈愿望,讴歌了中华民族和黄土高原特有的一种文明和文化。

课堂小结

生命的宣泄

自由的挥洒

安 塞 腰 鼓

表演前——似乎从来不曾响过

激昂的腰鼓

宏伟的场面

雄壮的声响

击鼓的后生

奇丽的舞姿

寂静的腰鼓——像来到另一个星球

课堂小结

课下作业

文中运用大量排比句,增强了语气和语势,请你模仿文中的排比句写一段话,描述晨跑、合唱或运动会时的场面。

下节课见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读