湖南省长沙市雅礼教育集团2024—2025学年度高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省长沙市雅礼教育集团2024—2025学年度高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 167.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-12 13:56:30 | ||

图片预览

文档简介

雅礼教育集团2024年下学期期末考试试卷

高一历史

时量:60分钟分值:100分

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题意的)

1.下图名为“孔子问礼于老子”。两人如果探讨社会问题,他们会在下列哪个方面有同感()

A.面对现实大胆地革新 B.不满当时的社会秩序

C.高度评价西周的制度 D.为新兴地主阶级呐喊

2.游侠是古代社会尚武的群体。西汉初,游侠不仅参与社会政治事务,且与豪族结合,逐渐形成游侠集团。而汉武帝任用酷吏捕杀游侠,不断压缩游侠的活动空间。这一变化反映出()

A.社会矛盾日益尖锐 B.国家尚武转为尚文

C.统治秩序不断强化 D.思想控制日趋严密

3.据《魏书》载:“显祖(献文帝)平青齐(山东一带》),徙其族望于代。时诸士人流移远至,率皆饥寒。”孝文帝即位后,则“选尽物望,江南人士才学之徒,咸见申擢”。自此,“平齐民”摆脱了卑贱的地位,取得了入仕求宦的权利。孝文帝的这一举措最主要的目的是()

A.扩大政权统治基础 B.缓和鲜卑与汉的民族矛盾

C.巩固北魏政治统治 D.推动北魏政权封建化转型

4.唐初,三省长官是当然的宰相,他们常在政事堂共商国家大事。后来,皇帝又时而指定某些级别略低的官员参加政事堂会议,这些人事实上已加入宰相集团。会议所作决策以文字形式报皇帝批准,付外执行。皇帝此举的主要目的是()

A.调整好中央与地方的关系 B.将知识分子引入统治集团

C.集思广益以减少决策失误 D.分散相权以强化君主权力

5.元朝创建行御史台“主察行省”。至元二十年,江淮行省“有欲专肆而忌廉察官者”,建议行御史台隶属行省。经重臣董文用据理力争,该图谋未能得逞。至元二十八年,行御史台不受行省节制在法令上被确认。这说明元代()

A.行省长官的特权受到否定 B.地方权力的监督机制得到改善

C.地方的吏治问题得以解决 D.行省事务最终由朝廷大臣决定

6、隆庆元年(1567年),宜布解除海禁,允许民间远贩东西二洋,开放福建漳州府月港,以月港为治所设立海澄县和督饷馆,但仍禁止对日本贸易。隆庆初,仅月港一地,“所贸金钱,岁无虑数十万,公私并赖”,成效明显。这主要反映()

A.清朝对外贸易中的优势地位 B.私人海外贸易获得合法地位

C.中国出现贸易逆差 D.中日丝银贸易从此走向衰落

7、明清小说《三国演义》中,曹操阴险残忍,虚伪奸诈,刘备仁德爱民、尊贤礼士,关羽勇武过人,义重如山:《杨家将》讲述了精忠报国,满门忠烈的动人事迹。这反映明清小说()

A.具有鲜明的价值导向 B.真实再现了客观历史

C.冲击了儒学正统地位 D.推动了商品经济发展

8.第二次鸦片战争初期,尽管中英军队在广东对峙,驻扎在香港的英国军官和记者居然坐船绕过清军防线,进入广东山区度假、狩猎,山区里的居民向他们兜售农产品,提供食宿,并未向两广当局举报敌人潜入。材料从根本上反映了当时()

A.国人对世界形势茫然无知 B.清政府失去了民众的支持

C.清朝国人把战争置身事外 D.民众的民族意识较为缺失

9.1914年12月,北洋政府颁布的《证券交易所法》规定,证券交易所的设立要经过农商部批准,每个地方只能设立一家证券交易所,交易所的组织形式为股份有限公司,非中国籍的外国人,不得担任证券交易所的经纪人和职员等。《证券交易所法》的颁布()

A.说明证券交易呈现一定殖民色彩 B.客观上为民族工业发展创造了条件

C.标志着中国证券交易市场已经成熟 D.表明中国开始出现股份公司形式

10.1920年5月,陈独秀发表演说:“中国古人说劳心者治人,劳力者治于人'。现在我们要将这句话倒转过来说,“劳力者治人,劳心者治于人'。”9月,他发文主张“用革命的手段建设劳动阶级(即生产阶级)的国家”。这反映出()

A.无产阶级登上政治舞台 B.民主与科学深入人心

C.工人待遇得到极大改善 D.工农运动的蓬勃发展

11.据瑞金、宁都、兴国等九县统计,1933年1月中国共产党的女党员总数达5871名,到5月总数进一步增加到10294名:在新选出的市乡苏维埃代表中妇女所占比例一般都达到25%,有的地方甚至达到60%以上。这一状况反映出,当时根据地()

A.传统社会秩序已经瓦解 B.实现了男女权利上的平等

C.人民政治热情得到提高 D.红色政权的阶级基础扩大

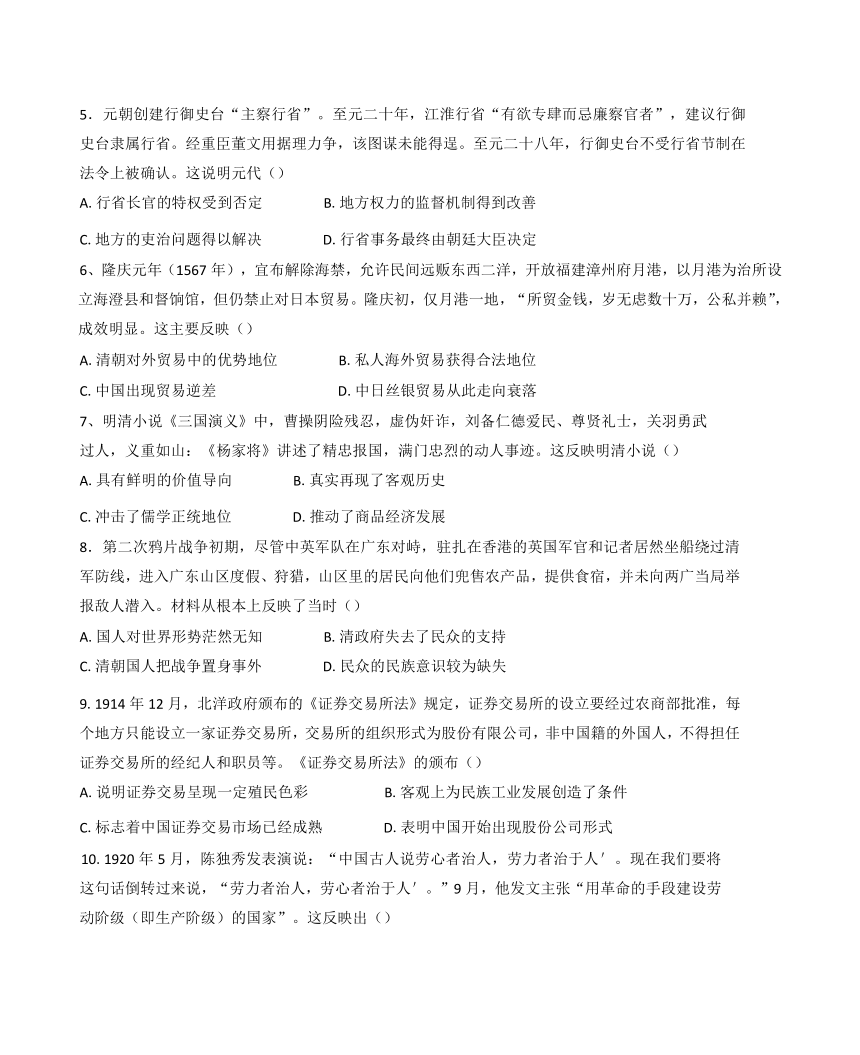

12.下图为中国近代史上某次重大战役示意图。该战役()

A.粉碎了日军三个月灭亡中国的企图 B.挫败了国民党对解放区的重点进攻

C.打破了日军的“囚笼”政策 D.改变了国共双方的军事力量对比

13.新中国成立初期,相声演员侯宝林、作家老舍、语言学家吕叔湘等成立相声改进小组,成立识字班,停演了部分拿伦理和底层群众开玩笑的段子,并参加了赴朝慰问团曲艺服务大队,配合形势创作《如此美国》《圣诞节攻势》等受到欢迎的新文艺作品。这些做法()

A.完成了传统曲艺的推陈出新 B.鼓舞了中朝军民的战斗士气

C.贯彻了“双百”方针的精神 D.体现了为国服务的文艺新风

14.20世纪80年代初,一些地方的供销社售货员因自身职业的优越感,对顾客态度十分蛮横,甚至很多供销社挂起了“不许打骂顾客”的标牌,出现这种现象的主要原因是()

A.长期实行计划经济体制 B.国家教育发展程度较低

C.供销社售货员素质偏低 D.市场经济体制刚刚起步

15.1952年,在周总理示意下,中国佛教界将一尊药师佛像捎带给日本佛教界。日方立即回函致谢,成立“奉迎会”并举行了盛大的迎请仪式。1953年,日本佛教界克服阻力将多具中国劳工死难者遗骨送还中国。这反映中国()

A.“一边倒”方针的转向 B.外交政策的趋于成熟

C.佛教文化的强势输出 D.外交策略的灵活多样

16.台湾诗人余光中说:“只要仓颉的灵感不灭,美丽的中文不老,那形象那磁石一般的向心力当必然长在。因为一个方块字是一个天地。”许多台湾有识之士也提出“中华文化应是两岸沟通的共同语言”。这说明()

A.文化认同有助于海峡两岸统一 B.中华传统文化具有持久创新力

C.海峡两岸的民众渴望祖国统一 D.海峡两岸文化交流的历史悠久

二、非选择题(本大题共3小题,第17题18分,第18题16分,第19题18分,共52分)

17.阅读材料,回答问题。(18分)

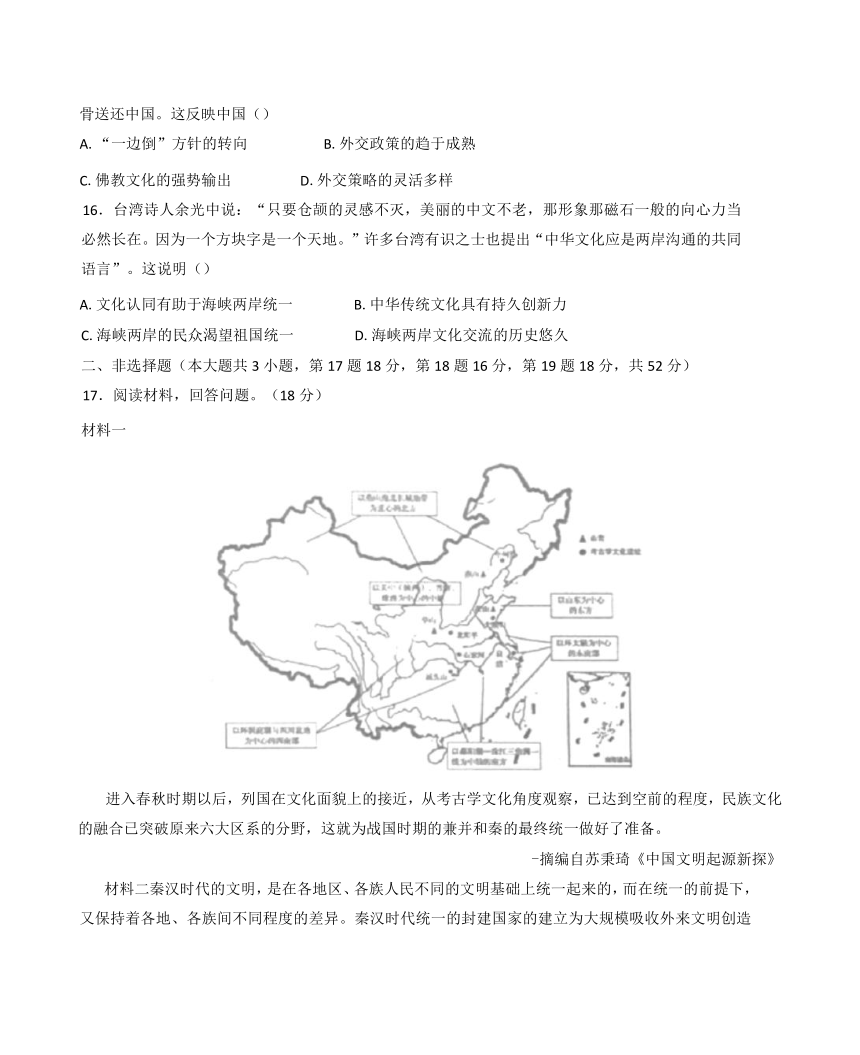

材料一

进入春秋时期以后,列国在文化面貌上的接近,从考古学文化角度观察,已达到空前的程度,民族文化的融合已突破原来六大区系的分野,这就为战国时期的兼并和秦的最终统一做好了准备。

-摘编自苏秉琦《中国文明起源新探》

材料二秦汉时代的文明,是在各地区、各族人民不同的文明基础上统一起来的,而在统一的前提下,又保持着各地、各族间不同程度的差异。秦汉时代统一的封建国家的建立为大规模吸收外来文明创造了有利条件,是我国文明发展史上的一次飞跃。这种飞跃在后来还出现多次,但秦汉时代为首开其端的一次。大规模的吸收和远距离的传播,使中国在“许多世纪以来,一直是人类文明和科学的巨大中心之一”。

-摘编自林剑鸣《秦汉史》

(1)根据材料一,概括早期中华文明格局的演进特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时代中华文明取得飞跃发展的原因。(12分)

18.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一三线建设是指从20世纪60年代中期开始到70年代中期,以战备为目的、以国防经济建设为中心所进行的大规模工业、交通等基本建设。大批沿海企业和技术管理人员迁移到西南、西北:到1977年,先后建成2000个大中型骨干企业、科研院所和大专院校,形成了45个大型生产科研基地和30多个新兴工业城市。1979年,随着国际形势的变化,三线建设的重点逐渐转向经济效益和调整改造。1999年11月,中共中央、国务院召开中央经济工作会议,宣布实施西部大开发战略,支持中西部地区和少数民族地区加快发展。到2002年国家在西部地区开工了青藏铁路、西气东输、西电东送、水利枢纽、公路干线等36项重点工程,完成退耕还林4418万亩、荒山荒地造林4404万亩,西部地区第三产业增加值比重由1999年的35.4%提高到2001年的38.3%。

-摘编自武力等主编《中华人民共和国经济史(1949-2012)》

材料二2024年,国家出台了“新三线建设”的计划,也就是将东部地区大量的产业转移到中西部地区,进行产业备份。为了在这次“新三线建设”中获得更多的产业资源,四川、重庆、贵州、陕西等地都启动了新的计划,争取更多的项目落地。财联社9月25日电,中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意見,提升区域协调发展就业承载力。深入实施区域协调发展战略、区域重大战略,加快形成一批服务融通、政策贯通、渠道畅通的就业集聚区和增长极。引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移,加大对革命老区、边境地区、资源枯竭地区等政策倾斜,促进区域间就业均衡发展。

-摘编自《中共中央、国务院:引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移》

(1)根据材料一并结合所学知识,与三线建设相比,概述西部大开发实施的变化特点及其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,运用唯物史观阐释“新三线建设”计划的意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料

第五单元晚清时期的内忧外患与救亡图存

第15课两次鸦片战争

19世纪中期的世界与中国/两次鸦片战争/开眼看世界

第16课国家出路的探索和列强侵略的加剧

太平天国运动/洋务运动/边疆危机与甲午中日战争/瓜分中国的狂潮

第17课挽救民族危亡的斗争

戊戌维新运动/义和团运动/八国联军侵华/民族危机的加深

【注】每课课题之下所列为本课子目内容。

-摘自2024版《中外历史纲要(上)》

根据以上材料,以“19世纪中后期国家出路的探索”为题,写一则历史短文。(要求:表述成文,阐释合理,史论结合:逻辑严密,条理清晰。)(8分)

2024—2025学年度湖南省长沙市雅礼教育集团高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

1答案:B

简析:孔子生活在春秋后期,当时礼崩乐坏、社会动荡,他主张重建伦理和政治秩序;老子对现实不满,倡导无为而治,反对制度束缚。二者都对当时的社会秩序不满。A选项,老子主张无为,并非大胆革新;C选项,老子并不认同西周制度;D选项,孔子和老子代表没落奴隶主贵族利益,并非新兴地主阶级。

2答案:C

简析:西汉初,国家休养生息,游侠得以发展。汉武帝时期,为加强社会控制,消除潜在威胁,打击游侠。这一变化体现了国家统治秩序的强化。A选项,材料仅表明对游侠的打击,不能反映社会整体矛盾尖锐;B选项,打击游侠不代表国家从尚武转向尚文;D选项,对游侠的举措主要是整顿社会秩序,并非思想控制。

3答案:C

简析:孝文帝改变对齐鲁士族的政策,放开其入仕限制,这样做有利于扩大北魏政权的统治基础,最终目的是巩固北魏的政治统治。A选项扩大政权统治基础和B选项缓和民族矛盾是改革的作用,但不是主要目的;D选项推动封建化转型是改革的影响,并非目的。

4答案:D

简析:唐朝实行三省六部制,皇帝增加参与政事堂会议的宰相人数,分散了相权,强化了君主权力。A选项,材料涉及的是君权与相权的关系,并非中央与地方的关系;B选项,“级别略低的官员”不一定是知识分子;C选项,集思广益减少决策失误是客观效果,并非皇帝此举的主要目的。

5答案:B

简析:元朝设立行御史台监察行省,江淮行省试图让行御史台隶属自己的图谋未得逞,且行御史台不受行省节制在法令上得到确认,这使得行御史台能更好地监察地方,改善了地方权力的监督机制。A选项,材料未体现行省长官特权被否定;C选项,无法从材料判断地方吏治问题的解决程度;D选项,行省事务最终由朝廷决定,而非朝廷大臣决定。

6答案:B

简析:隆庆元年解除海禁,允许民间远贩东西二洋,私人海外贸易获得了合法地位。A选项,材料未体现清朝对外贸易的优势;C选项,材料无法得出中国出现贸易逆差;D选项,虽然禁止对日本贸易,但中日丝银贸易不一定走向衰落,可通过间接贸易进行。

7答案:A

简析:明清小说《三国演义》《杨家将》传播了“仁德”“义”“忠”等道德和伦理观,具有鲜明的价值导向。B选项,小说有艺术加工,并非真实再现历史;C选项,这些思想强化了儒学正统地位;D选项,是商品经济发展推动了小说繁荣,而非小说推动商品经济发展。

8答案:D

简析:第二次鸦片战争初期,广东部分百姓与英军交易,未意识到这是民族与外国资本主义的战争,反映出民众民族意识缺失。A选项,这不是对世界形势无知导致的;B、C选项,不能以部分民众的行为推断清政府失去所有民众支持或所有国人置身事外,表述以偏概全。

9答案:B

简析:1914年12月,北洋政府对证券交易所的设立进行规范,规定只允许中国人担任相关职务等,这在客观上有利于民族工业发展。A选项,材料强调维护民族利益,未体现殖民色彩;C选项,不能仅从这些规范就说明证券交易市场成熟;D选项,“开始”说法错误。

10答案:A

简析:陈独秀主张“劳力者治人”,用革命手段建设劳动阶级的国家,这反映出无产阶级要当家作主,体现了无产阶级登上政治舞台。B、C、D选项均是对材料的错误理解。

11答案:C

简析:1933年,苏区女党员数量增加,在市乡苏维埃代表中女性占比提高,这表明许多女性积极参与苏区政治活动,人民政治热情得到提高。A选项,“传统社会秩序已经瓦解”不符合史实;B选项,材料未体现男女权利平等;D选项,材料没有体现红色政权阶级基础扩大。

12答案:C

简析:从战役示意图可判断该战役为百团大战,百团大战打破了日军的“囚笼”政策。A选项,粉碎日军三个月灭亡中国企图的是淞沪会战;B选项,此时是抗日战争时期,不存在“解放区”;D选项,改变国共双方军事力量对比的是辽沈战役。

13答案:D

简析:相声改进小组停演不良段子、成立识字班、赴朝慰问并创作新作品,这些做法既满足了人民当家作主的政治需要,又服务于抗美援朝,体现了文艺为国家服务的新风。A选项,“完成”一词表述错误,传统曲艺的推陈出新是持续的过程;B选项,B项表述仅是部分做法的作用,以偏概全;C选项,“双百”方针强调艺术和学术的自由发展,材料未体现学术争鸣。

14答案:A

简析:20世纪80年代初,计划经济体制下供销社没有市场竞争压力,售货员因此具有职业优越感。B选项,不是国家教育发展程度低导致该现象;C选项,不是售货员素质低的问题;D选项,我国1992年才提出建立社会主义市场经济体制的目标。

15答案:D

简析:20世纪50年代,中国通过佛教界交流促进中日友好,这体现了中国外交策略灵活多样,利用民间渠道和文化交流开展外交。A选项,“一边倒”方针与社会主义阵营相关,材料未涉及;B选项,外交政策成熟的标志是和平共处五项原则的提出,材料未体现;C选项,中国佛教界的行为是友好交流,不是强势输出。

16答案:A

简析:余光中等有识之士强调汉字文化是两岸沟通的纽带,说明文化认同有助于海峡两岸统一。B选项,材料未体现中华文化的持久创新力;C选项,材料是有识之士的观点,不能代表所有民众;D选项,材料未体现两岸文化交流的历史。

17

(1)

特点:早期中华文明呈现多元分布的格局,不同区域各具特色;各区域文化相互融合,逐渐走向一体化;中原地区在文化上具有核心地位,华夏文化影响力不断扩大。

依据:材料一中提到“六大区系”体现了多元分布;“民族文化的融合已突破原来六大区系的分野”体现了彼此融合;从考古文化角度能看出中原文化的影响力在融合过程中的作用。

(2)

原因:秦汉时期,铁犁牛耕推广,社会生产力进步,小农经济不断发展,为文明飞跃奠定物质基础;大一统国家治理体系形成,统一多民族封建国家繁荣,为文明发展提供稳定环境;丝绸之路开通,促进了中外文明交流互鉴;广大劳动人民和众多杰出人物的共同努力推动了文明进步。

分析:生产力发展是文明进步的根本动力;国家统一稳定是文明发展的保障;对外交流促进文化丰富;人民和杰出人物是文明创造的主体。

18

(1)

变化特点:从服务国家安全战略需求,以国防经济建设为中心,转变为服务社会主义现代化建设,以经济建设和调整改造为重点;从计划经济体制下沿海支援内地,转变为市场经济体制下调动西部地区自身资源建设;更注重生态建设,如退耕还林等;重视产业结构调整,提高第三产业比重;实行对外开放战略;贯彻各民族共同繁荣政策;更关注民生。

原因:国际局势变化,和平与发展成为时代主题,国家安全压力减小;中国改革开放不断深入,经济体制向市场经济转变;西部地区经济发展滞后,与东部差距较大;中国共产党以人民为中心,社会主义制度具有集中力量办大事的优越性。

(2)

意义:从经济基础与上层建筑关系看,“新三线建设”计划适应国内经济发展需求,推动西部地区经济发展,促进区域协调,优化经济基础,巩固上层建筑;从生产力与生产关系角度,调整产业布局和结构,改善生产关系,解放和发展西部地区生产力,提高国家工业水平;从社会存在与社会意识关系出发,促进西部各民族共同发展,增强中华民族共同体意识,推动民族复兴;从人民群众是历史创造者角度,保障西部人民就业,提高生活水平,凝聚民心,为现代化建设提供动力。

19示例

论题:19世纪中后期国家出路的探索

阐述:19世纪中后期,列强侵略使中国民族危机加深,救亡图存成为时代主题。林则徐、魏源提出“师夷长技以制夷”,启迪了向西方学习的思潮。洋务派开展洋务运动,创办近代企业、新式学堂等,开启中国早期现代化进程。太平天国运动提出《天朝田亩制度》《资政新篇》等社会改造方案,但农民阶级的局限性使其失败。康梁维新派发动戊戌变法,主张君主立宪,虽失败却传播了新思想。义和团运动展现了中国人民的抗争精神,粉碎了列强瓜分中国的图谋。孙中山领导的民主革命也在这一时期酝酿。

结论:晚清各阶级的探索因自身局限性均未成功,但他们的抗争和探索精神为后世留下了宝贵财富,激励着后人继续为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

高一历史

时量:60分钟分值:100分

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题意的)

1.下图名为“孔子问礼于老子”。两人如果探讨社会问题,他们会在下列哪个方面有同感()

A.面对现实大胆地革新 B.不满当时的社会秩序

C.高度评价西周的制度 D.为新兴地主阶级呐喊

2.游侠是古代社会尚武的群体。西汉初,游侠不仅参与社会政治事务,且与豪族结合,逐渐形成游侠集团。而汉武帝任用酷吏捕杀游侠,不断压缩游侠的活动空间。这一变化反映出()

A.社会矛盾日益尖锐 B.国家尚武转为尚文

C.统治秩序不断强化 D.思想控制日趋严密

3.据《魏书》载:“显祖(献文帝)平青齐(山东一带》),徙其族望于代。时诸士人流移远至,率皆饥寒。”孝文帝即位后,则“选尽物望,江南人士才学之徒,咸见申擢”。自此,“平齐民”摆脱了卑贱的地位,取得了入仕求宦的权利。孝文帝的这一举措最主要的目的是()

A.扩大政权统治基础 B.缓和鲜卑与汉的民族矛盾

C.巩固北魏政治统治 D.推动北魏政权封建化转型

4.唐初,三省长官是当然的宰相,他们常在政事堂共商国家大事。后来,皇帝又时而指定某些级别略低的官员参加政事堂会议,这些人事实上已加入宰相集团。会议所作决策以文字形式报皇帝批准,付外执行。皇帝此举的主要目的是()

A.调整好中央与地方的关系 B.将知识分子引入统治集团

C.集思广益以减少决策失误 D.分散相权以强化君主权力

5.元朝创建行御史台“主察行省”。至元二十年,江淮行省“有欲专肆而忌廉察官者”,建议行御史台隶属行省。经重臣董文用据理力争,该图谋未能得逞。至元二十八年,行御史台不受行省节制在法令上被确认。这说明元代()

A.行省长官的特权受到否定 B.地方权力的监督机制得到改善

C.地方的吏治问题得以解决 D.行省事务最终由朝廷大臣决定

6、隆庆元年(1567年),宜布解除海禁,允许民间远贩东西二洋,开放福建漳州府月港,以月港为治所设立海澄县和督饷馆,但仍禁止对日本贸易。隆庆初,仅月港一地,“所贸金钱,岁无虑数十万,公私并赖”,成效明显。这主要反映()

A.清朝对外贸易中的优势地位 B.私人海外贸易获得合法地位

C.中国出现贸易逆差 D.中日丝银贸易从此走向衰落

7、明清小说《三国演义》中,曹操阴险残忍,虚伪奸诈,刘备仁德爱民、尊贤礼士,关羽勇武过人,义重如山:《杨家将》讲述了精忠报国,满门忠烈的动人事迹。这反映明清小说()

A.具有鲜明的价值导向 B.真实再现了客观历史

C.冲击了儒学正统地位 D.推动了商品经济发展

8.第二次鸦片战争初期,尽管中英军队在广东对峙,驻扎在香港的英国军官和记者居然坐船绕过清军防线,进入广东山区度假、狩猎,山区里的居民向他们兜售农产品,提供食宿,并未向两广当局举报敌人潜入。材料从根本上反映了当时()

A.国人对世界形势茫然无知 B.清政府失去了民众的支持

C.清朝国人把战争置身事外 D.民众的民族意识较为缺失

9.1914年12月,北洋政府颁布的《证券交易所法》规定,证券交易所的设立要经过农商部批准,每个地方只能设立一家证券交易所,交易所的组织形式为股份有限公司,非中国籍的外国人,不得担任证券交易所的经纪人和职员等。《证券交易所法》的颁布()

A.说明证券交易呈现一定殖民色彩 B.客观上为民族工业发展创造了条件

C.标志着中国证券交易市场已经成熟 D.表明中国开始出现股份公司形式

10.1920年5月,陈独秀发表演说:“中国古人说劳心者治人,劳力者治于人'。现在我们要将这句话倒转过来说,“劳力者治人,劳心者治于人'。”9月,他发文主张“用革命的手段建设劳动阶级(即生产阶级)的国家”。这反映出()

A.无产阶级登上政治舞台 B.民主与科学深入人心

C.工人待遇得到极大改善 D.工农运动的蓬勃发展

11.据瑞金、宁都、兴国等九县统计,1933年1月中国共产党的女党员总数达5871名,到5月总数进一步增加到10294名:在新选出的市乡苏维埃代表中妇女所占比例一般都达到25%,有的地方甚至达到60%以上。这一状况反映出,当时根据地()

A.传统社会秩序已经瓦解 B.实现了男女权利上的平等

C.人民政治热情得到提高 D.红色政权的阶级基础扩大

12.下图为中国近代史上某次重大战役示意图。该战役()

A.粉碎了日军三个月灭亡中国的企图 B.挫败了国民党对解放区的重点进攻

C.打破了日军的“囚笼”政策 D.改变了国共双方的军事力量对比

13.新中国成立初期,相声演员侯宝林、作家老舍、语言学家吕叔湘等成立相声改进小组,成立识字班,停演了部分拿伦理和底层群众开玩笑的段子,并参加了赴朝慰问团曲艺服务大队,配合形势创作《如此美国》《圣诞节攻势》等受到欢迎的新文艺作品。这些做法()

A.完成了传统曲艺的推陈出新 B.鼓舞了中朝军民的战斗士气

C.贯彻了“双百”方针的精神 D.体现了为国服务的文艺新风

14.20世纪80年代初,一些地方的供销社售货员因自身职业的优越感,对顾客态度十分蛮横,甚至很多供销社挂起了“不许打骂顾客”的标牌,出现这种现象的主要原因是()

A.长期实行计划经济体制 B.国家教育发展程度较低

C.供销社售货员素质偏低 D.市场经济体制刚刚起步

15.1952年,在周总理示意下,中国佛教界将一尊药师佛像捎带给日本佛教界。日方立即回函致谢,成立“奉迎会”并举行了盛大的迎请仪式。1953年,日本佛教界克服阻力将多具中国劳工死难者遗骨送还中国。这反映中国()

A.“一边倒”方针的转向 B.外交政策的趋于成熟

C.佛教文化的强势输出 D.外交策略的灵活多样

16.台湾诗人余光中说:“只要仓颉的灵感不灭,美丽的中文不老,那形象那磁石一般的向心力当必然长在。因为一个方块字是一个天地。”许多台湾有识之士也提出“中华文化应是两岸沟通的共同语言”。这说明()

A.文化认同有助于海峡两岸统一 B.中华传统文化具有持久创新力

C.海峡两岸的民众渴望祖国统一 D.海峡两岸文化交流的历史悠久

二、非选择题(本大题共3小题,第17题18分,第18题16分,第19题18分,共52分)

17.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一

进入春秋时期以后,列国在文化面貌上的接近,从考古学文化角度观察,已达到空前的程度,民族文化的融合已突破原来六大区系的分野,这就为战国时期的兼并和秦的最终统一做好了准备。

-摘编自苏秉琦《中国文明起源新探》

材料二秦汉时代的文明,是在各地区、各族人民不同的文明基础上统一起来的,而在统一的前提下,又保持着各地、各族间不同程度的差异。秦汉时代统一的封建国家的建立为大规模吸收外来文明创造了有利条件,是我国文明发展史上的一次飞跃。这种飞跃在后来还出现多次,但秦汉时代为首开其端的一次。大规模的吸收和远距离的传播,使中国在“许多世纪以来,一直是人类文明和科学的巨大中心之一”。

-摘编自林剑鸣《秦汉史》

(1)根据材料一,概括早期中华文明格局的演进特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时代中华文明取得飞跃发展的原因。(12分)

18.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一三线建设是指从20世纪60年代中期开始到70年代中期,以战备为目的、以国防经济建设为中心所进行的大规模工业、交通等基本建设。大批沿海企业和技术管理人员迁移到西南、西北:到1977年,先后建成2000个大中型骨干企业、科研院所和大专院校,形成了45个大型生产科研基地和30多个新兴工业城市。1979年,随着国际形势的变化,三线建设的重点逐渐转向经济效益和调整改造。1999年11月,中共中央、国务院召开中央经济工作会议,宣布实施西部大开发战略,支持中西部地区和少数民族地区加快发展。到2002年国家在西部地区开工了青藏铁路、西气东输、西电东送、水利枢纽、公路干线等36项重点工程,完成退耕还林4418万亩、荒山荒地造林4404万亩,西部地区第三产业增加值比重由1999年的35.4%提高到2001年的38.3%。

-摘编自武力等主编《中华人民共和国经济史(1949-2012)》

材料二2024年,国家出台了“新三线建设”的计划,也就是将东部地区大量的产业转移到中西部地区,进行产业备份。为了在这次“新三线建设”中获得更多的产业资源,四川、重庆、贵州、陕西等地都启动了新的计划,争取更多的项目落地。财联社9月25日电,中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意見,提升区域协调发展就业承载力。深入实施区域协调发展战略、区域重大战略,加快形成一批服务融通、政策贯通、渠道畅通的就业集聚区和增长极。引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移,加大对革命老区、边境地区、资源枯竭地区等政策倾斜,促进区域间就业均衡发展。

-摘编自《中共中央、国务院:引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移》

(1)根据材料一并结合所学知识,与三线建设相比,概述西部大开发实施的变化特点及其原因。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,运用唯物史观阐释“新三线建设”计划的意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料

第五单元晚清时期的内忧外患与救亡图存

第15课两次鸦片战争

19世纪中期的世界与中国/两次鸦片战争/开眼看世界

第16课国家出路的探索和列强侵略的加剧

太平天国运动/洋务运动/边疆危机与甲午中日战争/瓜分中国的狂潮

第17课挽救民族危亡的斗争

戊戌维新运动/义和团运动/八国联军侵华/民族危机的加深

【注】每课课题之下所列为本课子目内容。

-摘自2024版《中外历史纲要(上)》

根据以上材料,以“19世纪中后期国家出路的探索”为题,写一则历史短文。(要求:表述成文,阐释合理,史论结合:逻辑严密,条理清晰。)(8分)

2024—2025学年度湖南省长沙市雅礼教育集团高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

1答案:B

简析:孔子生活在春秋后期,当时礼崩乐坏、社会动荡,他主张重建伦理和政治秩序;老子对现实不满,倡导无为而治,反对制度束缚。二者都对当时的社会秩序不满。A选项,老子主张无为,并非大胆革新;C选项,老子并不认同西周制度;D选项,孔子和老子代表没落奴隶主贵族利益,并非新兴地主阶级。

2答案:C

简析:西汉初,国家休养生息,游侠得以发展。汉武帝时期,为加强社会控制,消除潜在威胁,打击游侠。这一变化体现了国家统治秩序的强化。A选项,材料仅表明对游侠的打击,不能反映社会整体矛盾尖锐;B选项,打击游侠不代表国家从尚武转向尚文;D选项,对游侠的举措主要是整顿社会秩序,并非思想控制。

3答案:C

简析:孝文帝改变对齐鲁士族的政策,放开其入仕限制,这样做有利于扩大北魏政权的统治基础,最终目的是巩固北魏的政治统治。A选项扩大政权统治基础和B选项缓和民族矛盾是改革的作用,但不是主要目的;D选项推动封建化转型是改革的影响,并非目的。

4答案:D

简析:唐朝实行三省六部制,皇帝增加参与政事堂会议的宰相人数,分散了相权,强化了君主权力。A选项,材料涉及的是君权与相权的关系,并非中央与地方的关系;B选项,“级别略低的官员”不一定是知识分子;C选项,集思广益减少决策失误是客观效果,并非皇帝此举的主要目的。

5答案:B

简析:元朝设立行御史台监察行省,江淮行省试图让行御史台隶属自己的图谋未得逞,且行御史台不受行省节制在法令上得到确认,这使得行御史台能更好地监察地方,改善了地方权力的监督机制。A选项,材料未体现行省长官特权被否定;C选项,无法从材料判断地方吏治问题的解决程度;D选项,行省事务最终由朝廷决定,而非朝廷大臣决定。

6答案:B

简析:隆庆元年解除海禁,允许民间远贩东西二洋,私人海外贸易获得了合法地位。A选项,材料未体现清朝对外贸易的优势;C选项,材料无法得出中国出现贸易逆差;D选项,虽然禁止对日本贸易,但中日丝银贸易不一定走向衰落,可通过间接贸易进行。

7答案:A

简析:明清小说《三国演义》《杨家将》传播了“仁德”“义”“忠”等道德和伦理观,具有鲜明的价值导向。B选项,小说有艺术加工,并非真实再现历史;C选项,这些思想强化了儒学正统地位;D选项,是商品经济发展推动了小说繁荣,而非小说推动商品经济发展。

8答案:D

简析:第二次鸦片战争初期,广东部分百姓与英军交易,未意识到这是民族与外国资本主义的战争,反映出民众民族意识缺失。A选项,这不是对世界形势无知导致的;B、C选项,不能以部分民众的行为推断清政府失去所有民众支持或所有国人置身事外,表述以偏概全。

9答案:B

简析:1914年12月,北洋政府对证券交易所的设立进行规范,规定只允许中国人担任相关职务等,这在客观上有利于民族工业发展。A选项,材料强调维护民族利益,未体现殖民色彩;C选项,不能仅从这些规范就说明证券交易市场成熟;D选项,“开始”说法错误。

10答案:A

简析:陈独秀主张“劳力者治人”,用革命手段建设劳动阶级的国家,这反映出无产阶级要当家作主,体现了无产阶级登上政治舞台。B、C、D选项均是对材料的错误理解。

11答案:C

简析:1933年,苏区女党员数量增加,在市乡苏维埃代表中女性占比提高,这表明许多女性积极参与苏区政治活动,人民政治热情得到提高。A选项,“传统社会秩序已经瓦解”不符合史实;B选项,材料未体现男女权利平等;D选项,材料没有体现红色政权阶级基础扩大。

12答案:C

简析:从战役示意图可判断该战役为百团大战,百团大战打破了日军的“囚笼”政策。A选项,粉碎日军三个月灭亡中国企图的是淞沪会战;B选项,此时是抗日战争时期,不存在“解放区”;D选项,改变国共双方军事力量对比的是辽沈战役。

13答案:D

简析:相声改进小组停演不良段子、成立识字班、赴朝慰问并创作新作品,这些做法既满足了人民当家作主的政治需要,又服务于抗美援朝,体现了文艺为国家服务的新风。A选项,“完成”一词表述错误,传统曲艺的推陈出新是持续的过程;B选项,B项表述仅是部分做法的作用,以偏概全;C选项,“双百”方针强调艺术和学术的自由发展,材料未体现学术争鸣。

14答案:A

简析:20世纪80年代初,计划经济体制下供销社没有市场竞争压力,售货员因此具有职业优越感。B选项,不是国家教育发展程度低导致该现象;C选项,不是售货员素质低的问题;D选项,我国1992年才提出建立社会主义市场经济体制的目标。

15答案:D

简析:20世纪50年代,中国通过佛教界交流促进中日友好,这体现了中国外交策略灵活多样,利用民间渠道和文化交流开展外交。A选项,“一边倒”方针与社会主义阵营相关,材料未涉及;B选项,外交政策成熟的标志是和平共处五项原则的提出,材料未体现;C选项,中国佛教界的行为是友好交流,不是强势输出。

16答案:A

简析:余光中等有识之士强调汉字文化是两岸沟通的纽带,说明文化认同有助于海峡两岸统一。B选项,材料未体现中华文化的持久创新力;C选项,材料是有识之士的观点,不能代表所有民众;D选项,材料未体现两岸文化交流的历史。

17

(1)

特点:早期中华文明呈现多元分布的格局,不同区域各具特色;各区域文化相互融合,逐渐走向一体化;中原地区在文化上具有核心地位,华夏文化影响力不断扩大。

依据:材料一中提到“六大区系”体现了多元分布;“民族文化的融合已突破原来六大区系的分野”体现了彼此融合;从考古文化角度能看出中原文化的影响力在融合过程中的作用。

(2)

原因:秦汉时期,铁犁牛耕推广,社会生产力进步,小农经济不断发展,为文明飞跃奠定物质基础;大一统国家治理体系形成,统一多民族封建国家繁荣,为文明发展提供稳定环境;丝绸之路开通,促进了中外文明交流互鉴;广大劳动人民和众多杰出人物的共同努力推动了文明进步。

分析:生产力发展是文明进步的根本动力;国家统一稳定是文明发展的保障;对外交流促进文化丰富;人民和杰出人物是文明创造的主体。

18

(1)

变化特点:从服务国家安全战略需求,以国防经济建设为中心,转变为服务社会主义现代化建设,以经济建设和调整改造为重点;从计划经济体制下沿海支援内地,转变为市场经济体制下调动西部地区自身资源建设;更注重生态建设,如退耕还林等;重视产业结构调整,提高第三产业比重;实行对外开放战略;贯彻各民族共同繁荣政策;更关注民生。

原因:国际局势变化,和平与发展成为时代主题,国家安全压力减小;中国改革开放不断深入,经济体制向市场经济转变;西部地区经济发展滞后,与东部差距较大;中国共产党以人民为中心,社会主义制度具有集中力量办大事的优越性。

(2)

意义:从经济基础与上层建筑关系看,“新三线建设”计划适应国内经济发展需求,推动西部地区经济发展,促进区域协调,优化经济基础,巩固上层建筑;从生产力与生产关系角度,调整产业布局和结构,改善生产关系,解放和发展西部地区生产力,提高国家工业水平;从社会存在与社会意识关系出发,促进西部各民族共同发展,增强中华民族共同体意识,推动民族复兴;从人民群众是历史创造者角度,保障西部人民就业,提高生活水平,凝聚民心,为现代化建设提供动力。

19示例

论题:19世纪中后期国家出路的探索

阐述:19世纪中后期,列强侵略使中国民族危机加深,救亡图存成为时代主题。林则徐、魏源提出“师夷长技以制夷”,启迪了向西方学习的思潮。洋务派开展洋务运动,创办近代企业、新式学堂等,开启中国早期现代化进程。太平天国运动提出《天朝田亩制度》《资政新篇》等社会改造方案,但农民阶级的局限性使其失败。康梁维新派发动戊戌变法,主张君主立宪,虽失败却传播了新思想。义和团运动展现了中国人民的抗争精神,粉碎了列强瓜分中国的图谋。孙中山领导的民主革命也在这一时期酝酿。

结论:晚清各阶级的探索因自身局限性均未成功,但他们的抗争和探索精神为后世留下了宝贵财富,激励着后人继续为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

同课章节目录