【大单元教学】人教版(2024)生物七下 4.2.2消化和吸收 教学设计

文档属性

| 名称 | 【大单元教学】人教版(2024)生物七下 4.2.2消化和吸收 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 19:18:11 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 高效备课 | 生物学科

课题名称 4.2.2消化和吸收 课型 新授课

教学内容分析 1、教材地位与作用 本节内容不仅巩固了学生对系统概念的理解,逐步让学生认识到系统中的器官是如何协调一致共同完成某一功能的,而且为学生后续学习呼吸系统、循环系统等知识打下了坚实的基础。通过学习,学生能够理解消化系统的工作原理及其对人体健康的重要性,形成对消化系统与健康关系的科学认知,并培养健康生活的意识。 教学分析 本节课主要涉及到描述人体消化系统的组成以及概述食物的消化和营养物质的吸收过程。这部分内容既是全章的知识核心,也是教学难点。七年级的学生虽然对食物的营养成分略有了解,且消化与他们的日常生活关系密切,但他们对于消化系统的结构和功能却知之甚少,因此理解食物的消化吸收过程有一定难度。在教学过程中,教师需要采取多样化的教学手段,如通过绘制消化系统结构示意图、设计探究实验、制作小肠内部结构模型等方式,将抽象的知识直观化、生动化,帮助学生形成结构与功能相适应的生命观念,并培养他们的逻辑思维能力、探究能力和建模思想。同时,教师还应注重引导学生关注自身健康,形成良好的饮食和生活习惯。 3、教学重点难点 教学重点: 1.理解消化系统的组成及其各部分的功能,包括口腔、食道、胃、小肠、大肠等器官的作用。 2.掌握食物在口腔中的初步消化过程,特别是唾液对淀粉的初步分解。 3.明白吸收的概念,知道营养物质主要在小肠中被吸收进入血液。 教学难点: 1.营养物质的吸收过程,特别是小肠绒毛和毛细血管在吸收中的作用,学生可能难以想象和理解这一微观过程。 2.区分消化和吸收的不同阶段及其在体内发生的具体位置,学生容易混淆这两个过程。

学情分析 在学习生物“消化和吸收”一节时,学生通常对日常生活中的饮食和营养有一定的直观感受,但往往缺乏对人体消化系统具体运作机制的科学认识。他们可能对食物的消化过程充满好奇,但同时也会因为消化系统中复杂的器官结构、消化酶的作用以及营养物质的吸收机制而感到困惑。因此,在教学过程中,教师需要结合生动实例和直观教具,化繁为简,帮助学生逐步构建起对消化系统工作原理的系统理解,同时激发他们的学习兴趣和探索欲。

学习目标 1.生命观念: 理解生命系统的结构与功能适应性:学生能够认识到消化系统的各部分结构与其在食物消化过程中的特定功能相适应,如胃的强酸性环境适合蛋白质的初步消化。 认识生命活动的物质与能量基础:理解食物中的营养物质经过消化后,如何被身体吸收并利用,为生命活动提供必要的能量和物质基础。 2.科学思维: 运用逻辑思维分析消化过程:学生能够运用逻辑思维,分析并解释食物在消化系统中的逐步变化过程,以及这些变化如何满足身体的营养需求。 培养批判性思维:通过对比不同食物的消化速度和效率,学生能够质疑并评估不同饮食习惯对健康的影响,形成自己的见解。 3.科学探究: 进行实验设计与操作:学生能够设计简单的实验,如观察不同食物在口腔中的初步消化情况,或模拟胃和小肠的消化环境,以探究消化过程。 收集并分析数据:通过实验收集数据,并运用图表等方式展示和分析数据,得出关于消化过程的科学结论。 4.社会责任: 形成健康饮食习惯:理解消化和吸收过程后,学生能够认识到均衡饮食的重要性,形成健康的饮食习惯,以促进个人健康。 传播健康知识:能够将所学的消化和吸收知识应用于日常生活中,向家人和朋友传播健康饮食的理念和方法,共同促进社区的健康水平。

学习评价 自我评价表

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

科学知识 能够认识到消化系统的各部分结构与其在食物消化过程中的特定功能相适应

探究能力 能够设计简单的实验

科学态度 能够将所学的消化和吸收知识应用于日常生活中,向家人和朋友传播健康饮食的理念和方法,共同促进社区的健康水平。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员 三

团队精神 5分:能高效分工合作完成任务 3分:重大问题能有效沟通 1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能准确设计详细的实验过程和所用实验道具。 3分:能设计出大概方框架,但不够准确和详细。 1分:不能设计出任何过程和方案。

结果展示能力 5分:表述清晰完整,科学、客观、简洁。 3分:表述完整度和清晰度一般。 1分:不能有效表述实验结果和结论。

总分

设计思路 首先通过日常生活中吃饭狼吞虎咽的事例,来引出本节课。询问同学们是否有类似的经历,接着观看视频。接下来以图文并茂的形式开启接下来的学习,首先了解消化过程以及消化的概念,接下来学习本节课第一个内容,食物的消化,其中重点内容包括消化道和消化腺的组成,接下来是实验探究口腔对馒头或者米饭的消化作用。然后概述食物的消化过程。紧接着学习消化道消化腺各组分的功能,并观看消化系统视频。最后分析讨论,营养物质的吸收。

教学流程 吃饭话题情景导入 消化的概述 食物的消化 探究性实验——口腔对馒头或米饭的消化作用 消化道和消化腺的组成及供能 分析营养物质的吸收——小肠和大肠的结构与功能

教学过程

教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图

激趣 导入 你们有没有过类似的经历? 观看视频 想一想:食物中的营养物质直接就能变成你身体的物质吗?比如,你吃一块肉,这块肉能不能直接长到你身上?食物中的营养物质怎样才能进入人体细胞呢 淀粉、蛋白质、脂肪等分子较大的有机物 须先分解成小分子的有机物后才能被吸收 水、无机盐、维生素等小分子物质 直接通过细胞膜被细胞吸收 纤维素 不能被消化 消化:食物在消化道内分解成可以被细胞吸收的物质的过程 食物中的营养物质是如何被人体吸收的呢? 学生观看视频并积极参与讨论 激发学生的学习兴趣,从而引入新课

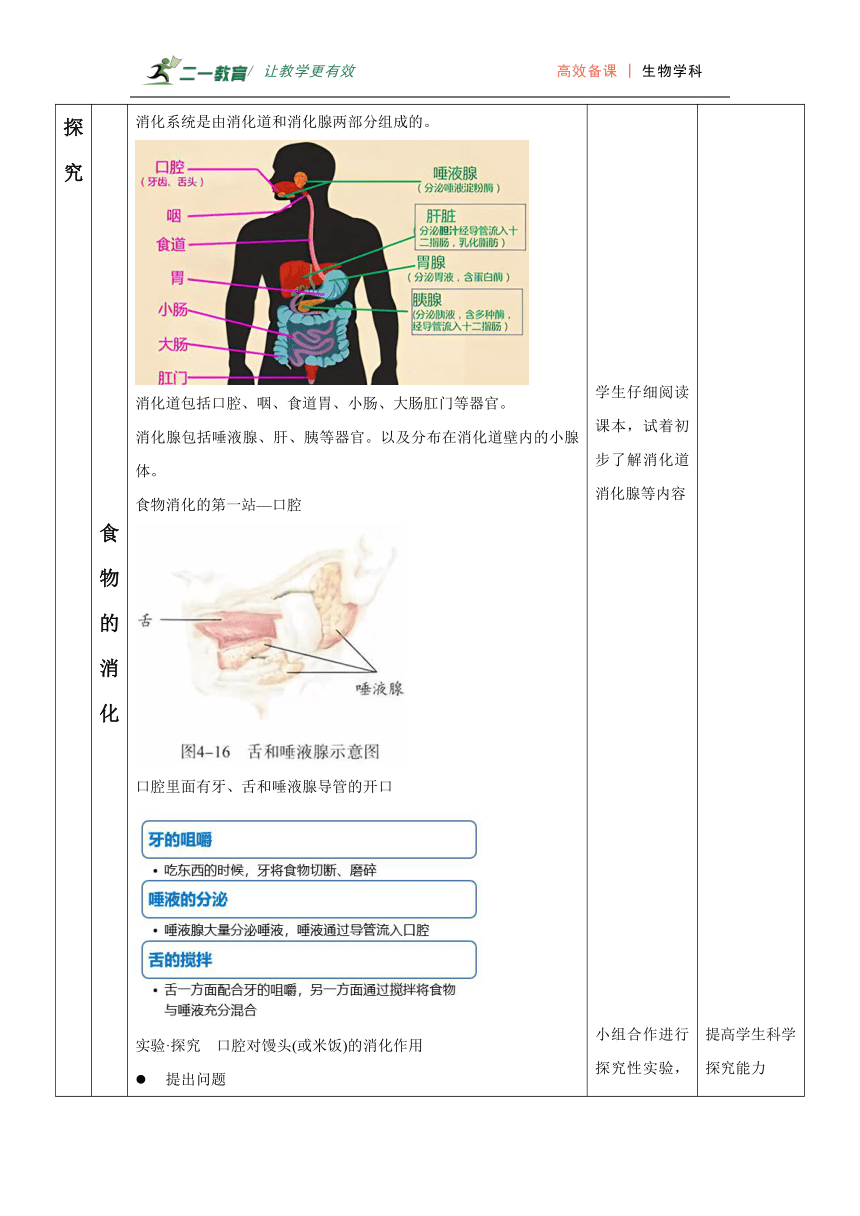

知识探究 食物的消化 营养物质的吸收 食物的消化 食物的消化是靠消化系统来完成的。 消化系统是由消化道和消化腺两部分组成的。 消化道包括口腔、咽、食道胃、小肠、大肠肛门等器官。 消化腺包括唾液腺、肝、胰等器官。以及分布在消化道壁内的小腺体。 食物消化的第一站—口腔 口腔里面有牙、舌和唾液腺导管的开口 实验·探究 口腔对馒头(或米饭)的消化作用 提出问题 作出假设 制定计划 实施计划 分析结果得出结论 表达与交流 提出问题 馒头(或米饭)变甜,是否与牙的咀嚼、舌的搅拌以及唾液都有关系呢 提出问题 馒头(或米饭)变甜,与牙的咀嚼、舌的搅拌以及唾液都有关系。 实施计划 1.试管为什么要放入37℃左右的温水中 模拟人体口腔温度 2.你认为实验中有几组对照实验?变量是什么? 1和2是一组,变量为“有无唾液” 1和3为一组,变量为“是否咀嚼搅拌” 分析结果,得出结论 馒头(或米饭)变甜,与牙的咀嚼、舌的搅拌以及唾液都有关系。 表达与交流 ①口腔中的什么成分使淀粉发生了分解 唾液淀粉酶 ②影响唾液对馒头(或米饭)消化作用的因素有哪些 唾液腺分泌的唾液淀粉酶,牙齿的咀嚼,舌的搅拌 ③牙、舌和唾液的作用有什么区别和联系 牙齿对食物起粉碎作用,唾液对淀粉起初步的消化,舌头有搅拌作用,三者缺一不可 食物的消化是在消化系统中逐渐完成的 消化道的组成 消化腺的组成 观看视频 分析·讨论 小肠和大肠的结构与功能 1.营养物质吸收的主要场所是小肠,长度大约5~6米,内表面有很多皱襞,其表面有很多绒毛状突起----小肠绒毛。 2.小肠绒毛壁由一层上皮细胞构成,绒毛腔内分布着很多毛细血管,这些也是它适于吸收的特点。 3.大肠长度一般为1.5米,能吸收一部分水、无机盐和维生素等。 尝试总结小肠适于消化和吸收的结构特点 小肠适于消化和吸收的结构特点 食物成分或其消化后的产物,通过消化道进入血液的过程就是吸收 1.小肠长约5-6米,有足够时间完成消化和吸收; 2.小肠有多种消化液,可以充分消化各种营养物质 3.小肠内壁有环形皱襞和小肠绒毛,大大增加了吸收面积; 4.小肠绒毛内有毛细血管,小肠绒毛壁和毛细血管壁很薄,只由一层上皮细胞构成。 那些未被小肠消化和吸收的物质下行到大肠,其中一部分水、无机盐和维生素被大肠吸收,剩余的残渣形成粪便,通过肛门排出体外。 学生仔细阅读课本,试着初步了解消化道消化腺等内容 小组合作进行探究性实验,尝试改进本组实验方案并积极参与交流 学生和老师一起梳理知识点。记录重点笔记。 学生根据自己的思考回答问题 提高学生科学探究能力 提高学生总结归纳能力能力。

课堂 小结 本节课我们深入探讨了生物体中的消化与吸收过程,了解到食物从口腔开始,经过牙齿咀嚼和唾液初步分解,进入胃和小肠后,在胃酸、消化酶的作用下被进一步分解为小分子营养物质,如葡萄糖、氨基酸和脂肪酸。这些营养物质随后通过小肠壁的吸收作用进入血液,被输送到全身各处的细胞,为细胞提供能量和构建物质,维持着生命活动的正常进行。通过这一过程的学习,我们不仅掌握了消化系统的基本功能和重要性,还深刻体会到合理饮食、保护消化系统健康对于促进生长发育和维持身体健康的不可或缺性。 学生总结归纳本课的收获。 引导学生总结归纳本课学习的主要知识,进一步巩固新知。

作业 设计 完成课后练习题

板书 设计

课题名称 4.2.2消化和吸收 课型 新授课

教学内容分析 1、教材地位与作用 本节内容不仅巩固了学生对系统概念的理解,逐步让学生认识到系统中的器官是如何协调一致共同完成某一功能的,而且为学生后续学习呼吸系统、循环系统等知识打下了坚实的基础。通过学习,学生能够理解消化系统的工作原理及其对人体健康的重要性,形成对消化系统与健康关系的科学认知,并培养健康生活的意识。 教学分析 本节课主要涉及到描述人体消化系统的组成以及概述食物的消化和营养物质的吸收过程。这部分内容既是全章的知识核心,也是教学难点。七年级的学生虽然对食物的营养成分略有了解,且消化与他们的日常生活关系密切,但他们对于消化系统的结构和功能却知之甚少,因此理解食物的消化吸收过程有一定难度。在教学过程中,教师需要采取多样化的教学手段,如通过绘制消化系统结构示意图、设计探究实验、制作小肠内部结构模型等方式,将抽象的知识直观化、生动化,帮助学生形成结构与功能相适应的生命观念,并培养他们的逻辑思维能力、探究能力和建模思想。同时,教师还应注重引导学生关注自身健康,形成良好的饮食和生活习惯。 3、教学重点难点 教学重点: 1.理解消化系统的组成及其各部分的功能,包括口腔、食道、胃、小肠、大肠等器官的作用。 2.掌握食物在口腔中的初步消化过程,特别是唾液对淀粉的初步分解。 3.明白吸收的概念,知道营养物质主要在小肠中被吸收进入血液。 教学难点: 1.营养物质的吸收过程,特别是小肠绒毛和毛细血管在吸收中的作用,学生可能难以想象和理解这一微观过程。 2.区分消化和吸收的不同阶段及其在体内发生的具体位置,学生容易混淆这两个过程。

学情分析 在学习生物“消化和吸收”一节时,学生通常对日常生活中的饮食和营养有一定的直观感受,但往往缺乏对人体消化系统具体运作机制的科学认识。他们可能对食物的消化过程充满好奇,但同时也会因为消化系统中复杂的器官结构、消化酶的作用以及营养物质的吸收机制而感到困惑。因此,在教学过程中,教师需要结合生动实例和直观教具,化繁为简,帮助学生逐步构建起对消化系统工作原理的系统理解,同时激发他们的学习兴趣和探索欲。

学习目标 1.生命观念: 理解生命系统的结构与功能适应性:学生能够认识到消化系统的各部分结构与其在食物消化过程中的特定功能相适应,如胃的强酸性环境适合蛋白质的初步消化。 认识生命活动的物质与能量基础:理解食物中的营养物质经过消化后,如何被身体吸收并利用,为生命活动提供必要的能量和物质基础。 2.科学思维: 运用逻辑思维分析消化过程:学生能够运用逻辑思维,分析并解释食物在消化系统中的逐步变化过程,以及这些变化如何满足身体的营养需求。 培养批判性思维:通过对比不同食物的消化速度和效率,学生能够质疑并评估不同饮食习惯对健康的影响,形成自己的见解。 3.科学探究: 进行实验设计与操作:学生能够设计简单的实验,如观察不同食物在口腔中的初步消化情况,或模拟胃和小肠的消化环境,以探究消化过程。 收集并分析数据:通过实验收集数据,并运用图表等方式展示和分析数据,得出关于消化过程的科学结论。 4.社会责任: 形成健康饮食习惯:理解消化和吸收过程后,学生能够认识到均衡饮食的重要性,形成健康的饮食习惯,以促进个人健康。 传播健康知识:能够将所学的消化和吸收知识应用于日常生活中,向家人和朋友传播健康饮食的理念和方法,共同促进社区的健康水平。

学习评价 自我评价表

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

科学知识 能够认识到消化系统的各部分结构与其在食物消化过程中的特定功能相适应

探究能力 能够设计简单的实验

科学态度 能够将所学的消化和吸收知识应用于日常生活中,向家人和朋友传播健康饮食的理念和方法,共同促进社区的健康水平。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员 三

团队精神 5分:能高效分工合作完成任务 3分:重大问题能有效沟通 1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能准确设计详细的实验过程和所用实验道具。 3分:能设计出大概方框架,但不够准确和详细。 1分:不能设计出任何过程和方案。

结果展示能力 5分:表述清晰完整,科学、客观、简洁。 3分:表述完整度和清晰度一般。 1分:不能有效表述实验结果和结论。

总分

设计思路 首先通过日常生活中吃饭狼吞虎咽的事例,来引出本节课。询问同学们是否有类似的经历,接着观看视频。接下来以图文并茂的形式开启接下来的学习,首先了解消化过程以及消化的概念,接下来学习本节课第一个内容,食物的消化,其中重点内容包括消化道和消化腺的组成,接下来是实验探究口腔对馒头或者米饭的消化作用。然后概述食物的消化过程。紧接着学习消化道消化腺各组分的功能,并观看消化系统视频。最后分析讨论,营养物质的吸收。

教学流程 吃饭话题情景导入 消化的概述 食物的消化 探究性实验——口腔对馒头或米饭的消化作用 消化道和消化腺的组成及供能 分析营养物质的吸收——小肠和大肠的结构与功能

教学过程

教学 环节 教师活动 学生活动 设计意图

激趣 导入 你们有没有过类似的经历? 观看视频 想一想:食物中的营养物质直接就能变成你身体的物质吗?比如,你吃一块肉,这块肉能不能直接长到你身上?食物中的营养物质怎样才能进入人体细胞呢 淀粉、蛋白质、脂肪等分子较大的有机物 须先分解成小分子的有机物后才能被吸收 水、无机盐、维生素等小分子物质 直接通过细胞膜被细胞吸收 纤维素 不能被消化 消化:食物在消化道内分解成可以被细胞吸收的物质的过程 食物中的营养物质是如何被人体吸收的呢? 学生观看视频并积极参与讨论 激发学生的学习兴趣,从而引入新课

知识探究 食物的消化 营养物质的吸收 食物的消化 食物的消化是靠消化系统来完成的。 消化系统是由消化道和消化腺两部分组成的。 消化道包括口腔、咽、食道胃、小肠、大肠肛门等器官。 消化腺包括唾液腺、肝、胰等器官。以及分布在消化道壁内的小腺体。 食物消化的第一站—口腔 口腔里面有牙、舌和唾液腺导管的开口 实验·探究 口腔对馒头(或米饭)的消化作用 提出问题 作出假设 制定计划 实施计划 分析结果得出结论 表达与交流 提出问题 馒头(或米饭)变甜,是否与牙的咀嚼、舌的搅拌以及唾液都有关系呢 提出问题 馒头(或米饭)变甜,与牙的咀嚼、舌的搅拌以及唾液都有关系。 实施计划 1.试管为什么要放入37℃左右的温水中 模拟人体口腔温度 2.你认为实验中有几组对照实验?变量是什么? 1和2是一组,变量为“有无唾液” 1和3为一组,变量为“是否咀嚼搅拌” 分析结果,得出结论 馒头(或米饭)变甜,与牙的咀嚼、舌的搅拌以及唾液都有关系。 表达与交流 ①口腔中的什么成分使淀粉发生了分解 唾液淀粉酶 ②影响唾液对馒头(或米饭)消化作用的因素有哪些 唾液腺分泌的唾液淀粉酶,牙齿的咀嚼,舌的搅拌 ③牙、舌和唾液的作用有什么区别和联系 牙齿对食物起粉碎作用,唾液对淀粉起初步的消化,舌头有搅拌作用,三者缺一不可 食物的消化是在消化系统中逐渐完成的 消化道的组成 消化腺的组成 观看视频 分析·讨论 小肠和大肠的结构与功能 1.营养物质吸收的主要场所是小肠,长度大约5~6米,内表面有很多皱襞,其表面有很多绒毛状突起----小肠绒毛。 2.小肠绒毛壁由一层上皮细胞构成,绒毛腔内分布着很多毛细血管,这些也是它适于吸收的特点。 3.大肠长度一般为1.5米,能吸收一部分水、无机盐和维生素等。 尝试总结小肠适于消化和吸收的结构特点 小肠适于消化和吸收的结构特点 食物成分或其消化后的产物,通过消化道进入血液的过程就是吸收 1.小肠长约5-6米,有足够时间完成消化和吸收; 2.小肠有多种消化液,可以充分消化各种营养物质 3.小肠内壁有环形皱襞和小肠绒毛,大大增加了吸收面积; 4.小肠绒毛内有毛细血管,小肠绒毛壁和毛细血管壁很薄,只由一层上皮细胞构成。 那些未被小肠消化和吸收的物质下行到大肠,其中一部分水、无机盐和维生素被大肠吸收,剩余的残渣形成粪便,通过肛门排出体外。 学生仔细阅读课本,试着初步了解消化道消化腺等内容 小组合作进行探究性实验,尝试改进本组实验方案并积极参与交流 学生和老师一起梳理知识点。记录重点笔记。 学生根据自己的思考回答问题 提高学生科学探究能力 提高学生总结归纳能力能力。

课堂 小结 本节课我们深入探讨了生物体中的消化与吸收过程,了解到食物从口腔开始,经过牙齿咀嚼和唾液初步分解,进入胃和小肠后,在胃酸、消化酶的作用下被进一步分解为小分子营养物质,如葡萄糖、氨基酸和脂肪酸。这些营养物质随后通过小肠壁的吸收作用进入血液,被输送到全身各处的细胞,为细胞提供能量和构建物质,维持着生命活动的正常进行。通过这一过程的学习,我们不仅掌握了消化系统的基本功能和重要性,还深刻体会到合理饮食、保护消化系统健康对于促进生长发育和维持身体健康的不可或缺性。 学生总结归纳本课的收获。 引导学生总结归纳本课学习的主要知识,进一步巩固新知。

作业 设计 完成课后练习题

板书 设计

同课章节目录