2腊八粥课件(共42张PPT)

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

2

腊八粥

同学们,上一节课,我们领略了老舍笔下的北京的春节。这节课,就让我们一起领略一下沈从文笔下的腊八节吧!

腊八粥

2

腊八粥

第一课时

识字加油站

多音字认识站

匙

表示舀汤用的小勺子,如汤匙、茶匙

表示开锁的东西,如钥匙。

多音字是指一个字有两个或两个以上的读音。不同的读音表义不同,用法不同,词性也往往不同。读音有区别词性和词义的作用。根据使用情况不同,读音也不同,读音有区别用法的作用。

视频里煮的是什么?

腊八粥

这是什么节日会做的?

腊八节

腊八节,俗称“腊八” ,节期在每年农历十二月初八,本为佛教纪念释迦牟尼佛成道之节,后逐渐也成为民间节日。腊八粥,又称“七宝五粥”、“佛粥”、“大家饭”等,是一种由多样食材熬制而成的粥。腊八粥的最早文字记载在宋代。南宋吴自牧《梦梁录》载:“此月八日,寺院谓之腊八。大刹等寺,俱设五味粥,名曰腊八粥。”我国喝腊八粥的历史,已有一千年以上了。

沈从文(1902年12月28日-1988年5月10日),原名沈岳焕,出生于湖南凤凰县,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物,被称为“中国乡土文学之父”沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,其文学创作形成了自己鲜明的风格特征,建构起中国现代文学史上独具特色的“湘西世界”。少年投身行伍,青年勤奋写作,20世纪30年代后在山东、北京等地高校任教,新中国成立后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所从事研究。代表作有《边城》《长河》《龙凤艺术》《唐宋铜镜》等。1987年、1988年,沈从文入围诺贝尔文学奖。1988年5月10日,病逝于北京,享年86岁。沈从文和熊希龄、陈渠珍并称凤凰三杰。

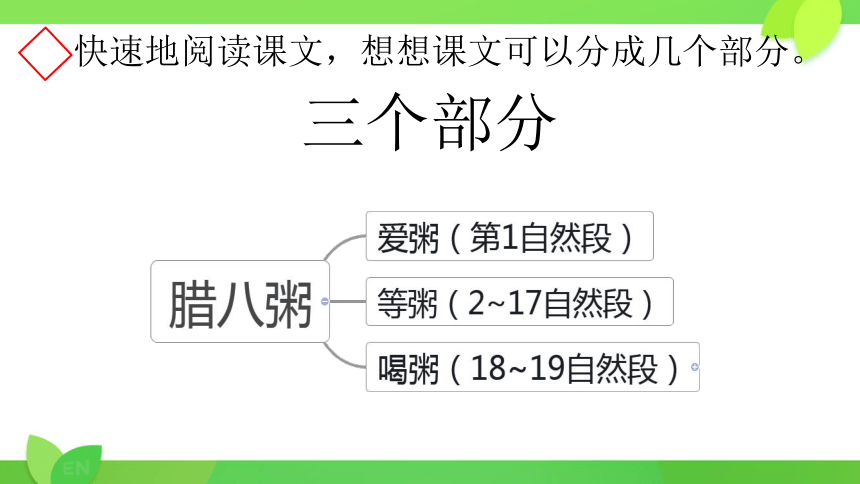

快速地阅读课文,想想课文可以分成几个部分。

三个部分

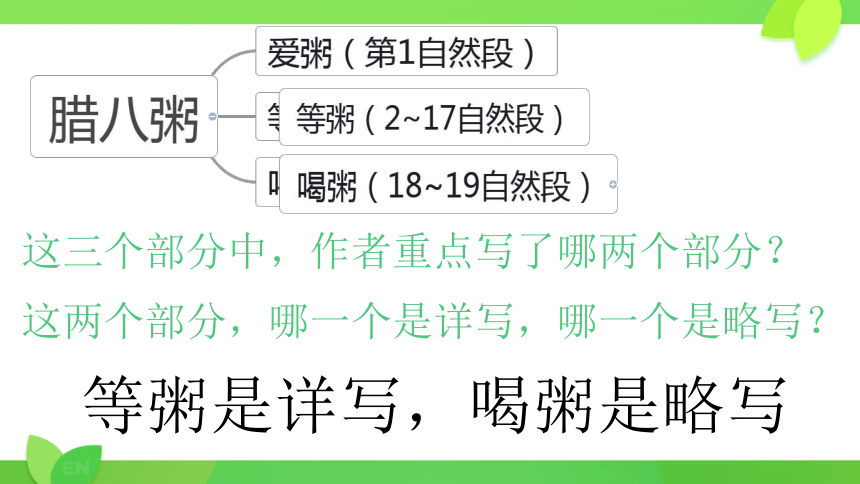

这三个部分中,作者重点写了哪两个部分?

这两个部分,哪一个是详写,哪一个是略写?

等粥是详写,喝粥是略写

快速浏览一遍课文,想想等粥这一部分又可以细分成几小部分。

四个部分

走进“爱粥”

快速浏览爱粥这一部分(第一自然段),想想作者是如何体现“人人都爱粥”的。

初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉呢。把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢!

排比

食材丰富

不同年龄段的人对腊八粥的喜爱之情

运用了拟人的修辞手法,使腊八粥富有了生命力

腊八粥十分的浓稠

这种语言十分富有童真童趣,十分风趣俏皮。

作者笔下的腊八粥让人垂涎欲滴。再读读课文第1自然段,照样子写一种你喜爱的食物。

小练笔

格式:

1.先写出各个年龄段的人对这种食物的喜爱

2.写出这种食物的食材;

3.最后写出这种食物的美味。

刚上幼儿园的小孩子,在大城市里生活的小王子和小公主,努力工作的大孩子,提到端午节吃的粽子,谁不是嘴里就立时生出一种香香糯糯的感觉呢。把糯米、红豆、白糖、腌制好的五花肉搅拌在一起,先用粽子叶包成一个三角体的形状,再用一条绳子把它捆起来,绑成一个个绿油油的三角体或长方体,然后放进锅里蒸一个小时左右,单是闻一闻它香浓又夹杂着淡淡的粽叶的香味,就足够让人咽上好几口唾沫了,何况是大口大口地吃,让人回味无穷的味道呢!

示范1

初学会蹦蹦跳跳,调皮捣蛋的小孩子,品学兼优的大孩子,脸上满是岁月的刻痕的老孩子,提到饺子,谁不是心里就立刻生出一丝丝温暖呢。把面粉和水合拢来,揉成一个铅球似的面团,揉好后让它在一旁休息一会儿。接下来开始剁馅了,妈妈一手一把菜刀,一双无影手飞速交替剁肉,富有节奏感的剁肉声传遍了整个家,好似演奏着狂欢曲。把剁好的肉馅和白菜抱团粘在一起,在再揉好饺子皮,饺子皮就是肉馅的保护障,时时刻刻保护着肉馅,绝不让肉馅跑出来。一个个饺子排列整齐,有序的跳入锅里,饺子在翻滚的水花中像淘气的孩子上下翻腾着。热乎乎的饺子还没上桌就已经被我塞进嘴里一个,我张开嘴,手在一旁扇风,饺子在我嘴里动来动去,过了一会才凉了点。现在桌上的饺子所剩无几了,最后几个被我狼吞虎咽的塞进嘴里,吃完了还意犹未尽。

示范2

改正

改正:

等粥这个部分可以细分成四个部分

改正:

课文可以分成爱粥、等粥、喝粥这三个部分

改正:

文章主要写了主人公八儿在腊八节盼望喝腊八粥的事

课后作业

1.完成小练笔;

2.完成写字书;

3.听写课后词语;

4.认真思考课后题。

腊八粥

第二课时

走进“等粥”

快速浏览等粥部分,找出描写八儿语言、动作和神态的语句,体会八儿的人物形象。

住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。他一个人进进出出灶房,看到一大锅粥正在叹气,碗盏都已预备整齐,摆到灶边好久了,但妈妈总是说时候还早。

夸张

动作描写,体现出八儿的急切

八儿问了很多次

八儿很早就开始问了

侧面描写

“妈,妈,要到什么时候才……”

“要到夜里!”其实他妈妈所说的夜里,并不是上灯以后。但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

“那我饿了!”八儿要哭的样子。

“饿了,也得到太阳落下时才准吃。”

饿了,也得到太阳落下时才准吃。你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?并且八儿所说的饿,也不可靠,不过因为一进灶房,就听到那锅中叹气又像是正在嘟囔的声音,因好奇而急于想尝尝这奇怪的东西罢了。

语言描写,两个“妈”体现出八儿的着急

好奇天真

神态描写,写出八儿的焦急

八儿在耍赖——着急可爱

“妈,妈,等一下我要吃三碗!我们只准大哥吃一碗。大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行…… 妈,妈,你吃三碗我也吃三碗,大哥同爹只准各吃一碗,一共八碗,是吗?”

“是呀!孥孥说得对。”

“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”

越来越多的碗数,

我们能体会到八儿的

嘴馋、可爱以及小小的“贪婪”

想一想,为什么八儿不直接说自己想多吃一点腊八粥,而要通过分粥的形式来表达呢?

这更能体会到八儿的形象。他一副“我虽然贪吃,但我没有忘记你们”的样子,把一个假装善解人意、贪吃、可爱的小孩形象刻画了出来。

锅中的一切,对八儿来说,只能猜想:栗子已稀烂到认不清楚了吧,饭豆会煮得浑身肿胀了吧,花生仁吃来总该是面面的了!枣子必大了三四倍——要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!糖若放多了,它会起锅巴……“妈,妈,你抱我起来看看吧!”于是妈妈就如八儿所求的把他抱了起来。

贪吃、富有想象力

花生仁脱了他的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。

此时八儿的心情如何?

惊讶

安全提醒

红枣是一种营养丰富的食材,但是泡在保温杯里的红枣却可能会变成一个“定时炸弹”。保温杯通常采用真空隔热技术,通过抽真空的方式降低杯子内部的温度,从而减缓外部热量进入杯子的速度,达到保温的目的。这种设计使得保温杯能够长时间地保持水温,非常适合在寒冷的天气中饮用热水。然而,如果我们在保温杯里泡红枣,而且泡的时间过长,就可能会发生爆炸。这是因为红枣在水中浸泡后会产生气体,如二氧化碳和甲烷等。随着时间的推移,这些气体会逐渐积累并产生压力,最终导致保温杯爆炸。一般来说,建议不要将红枣在保温杯中浸泡超过8个小时。如果超过了这段时间,就应该及时倒出红枣水,并清洗干净保温杯。此外,如果发现保温杯中有大量气体产生,也应该立即停止使用,并寻求专业人士的帮助。为了避免这种情况的发生,我们可以在泡红枣时选择使用玻璃杯或陶瓷杯等非真空隔热的杯子。此外,也可以控制泡红枣的时间,不要让红枣在水中浸泡过久。

走进“喝粥”

晚饭桌边,靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了一面小鼓了。他身边桌上那两支筷子,很浪漫地摆成一个十字。桌上那大青花碗中的半碗陈腊肉,八儿的爹同妈也都奈何它不来了。

八儿吃了太多腊八粥,肚子都鼓起来了

即使是美味的肉都吃不下了,说明大家都吃了很多腊八粥,侧面写出腊八粥的美味。

想一想,终于如愿以偿吃上腊八粥的八儿心情如何?( )(多选)

A.难受

D.开心

C.满足

B.急切

C D

为什么要详写“等粥”而略写“喝粥”?

在《腊八粥》这篇课文中,作者沈从文通过详写等粥和略写喝粥的手法,生动地描绘了八儿一家在腊八节等待妈妈煮腊八粥的情景。这种写作手法不仅使文章详略得当,主次分明,而且突出了文章的中心思想。具体来说,详写等粥的部分,通过描绘八儿焦急等待、充满期待的心理状态,以及他的一系列动作和神态,充分展现了八儿对腊八粥的渴望与喜爱。从“迫不及待”到“苦苦等待”再到“美妙的猜想”再到“亲见时的惊讶”,八儿的心情变化过程被细腻地刻画出来,

使得读者能够深切地感受到八儿对腊八粥的无限期待和热爱。而略写喝粥的部分,则通过简洁的笔触,描绘了八儿终于喝到腊八粥时的满足和喜悦。这种处理方式,既避免了文章的冗长和重复,又使得八儿对腊八粥的喜爱之情得到了充分的体现。同时,也使得文章的重点更加突出,主题更加鲜明。因此,详写等粥略写喝粥的原因在于,通过这种手法可以更加生动地展现八儿对腊八粥的渴望与喜爱,以及八儿一家在腊八节所体现出的浓浓亲情。这种写作手法不仅增强了文章的艺术感染力,也使得读者能够更加深刻地理解和感受文章所传达的思想和情感。

陶渊明:

《腊日》:风雪送馀运,无妨时已和。梅柳夹门植,一条有佳花。我唱尔言得,酒中适何多!未能明多少,章山有奇歌。

杜甫:

《腊日》:腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消。侵凌雪色还萱草,漏泄春光有柳条。

腊八节,作为中国传统节日,在众多文学作品中留下了独特的印记。让我们体会一下不同作家笔下的腊八节吧!

冰心:

《腊八粥》:“从我能记事的日子起,我就记得每年农历十二月初八,母亲给我们煮腊八粥。”

老舍:

《北京的春节》:按照北京的老规矩,过农历的新年,差不多在腊月的初旬就开头了。“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。在腊八那天,人家里,寺观里,都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现。这种粥是用所有的各种的米,各种的豆,与各种的干果——杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米等熬成的。这不是粥,而是小型的农业展览会

腊八节,作为中国传统节日,在众多文学作品中留下了独特的印记。让我们体会一下不同作家笔下的腊八节吧!

这些作品通过不同的笔触和角度,展现了腊八节的民俗风情和节日氛围。从陶渊明的简洁诗句到沈从文、冰心的细腻描写,再到老舍的详细叙述,我们可以感受到腊八节在不同作家心中的独特位置和情感寄托。

跟随视频中的五谷一起做腊八粥手指谣

课后彩蛋

点击敲彩蛋!

课后作业

1.完成练习册;

2.复习巩固《腊八粥》这一课;

3.预习下一课《古诗三首》;

4.完成巩固练习。

下课啦!

2

腊八粥

同学们,上一节课,我们领略了老舍笔下的北京的春节。这节课,就让我们一起领略一下沈从文笔下的腊八节吧!

腊八粥

2

腊八粥

第一课时

识字加油站

多音字认识站

匙

表示舀汤用的小勺子,如汤匙、茶匙

表示开锁的东西,如钥匙。

多音字是指一个字有两个或两个以上的读音。不同的读音表义不同,用法不同,词性也往往不同。读音有区别词性和词义的作用。根据使用情况不同,读音也不同,读音有区别用法的作用。

视频里煮的是什么?

腊八粥

这是什么节日会做的?

腊八节

腊八节,俗称“腊八” ,节期在每年农历十二月初八,本为佛教纪念释迦牟尼佛成道之节,后逐渐也成为民间节日。腊八粥,又称“七宝五粥”、“佛粥”、“大家饭”等,是一种由多样食材熬制而成的粥。腊八粥的最早文字记载在宋代。南宋吴自牧《梦梁录》载:“此月八日,寺院谓之腊八。大刹等寺,俱设五味粥,名曰腊八粥。”我国喝腊八粥的历史,已有一千年以上了。

沈从文(1902年12月28日-1988年5月10日),原名沈岳焕,出生于湖南凤凰县,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物,被称为“中国乡土文学之父”沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,其文学创作形成了自己鲜明的风格特征,建构起中国现代文学史上独具特色的“湘西世界”。少年投身行伍,青年勤奋写作,20世纪30年代后在山东、北京等地高校任教,新中国成立后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所从事研究。代表作有《边城》《长河》《龙凤艺术》《唐宋铜镜》等。1987年、1988年,沈从文入围诺贝尔文学奖。1988年5月10日,病逝于北京,享年86岁。沈从文和熊希龄、陈渠珍并称凤凰三杰。

快速地阅读课文,想想课文可以分成几个部分。

三个部分

这三个部分中,作者重点写了哪两个部分?

这两个部分,哪一个是详写,哪一个是略写?

等粥是详写,喝粥是略写

快速浏览一遍课文,想想等粥这一部分又可以细分成几小部分。

四个部分

走进“爱粥”

快速浏览爱粥这一部分(第一自然段),想想作者是如何体现“人人都爱粥”的。

初学喊爸爸的小孩子,会出门叫洋车了的大孩子,嘴巴上长了许多白胡子的老孩子,提到腊八粥,谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的腻腻的感觉呢。把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的沸腾着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢!

排比

食材丰富

不同年龄段的人对腊八粥的喜爱之情

运用了拟人的修辞手法,使腊八粥富有了生命力

腊八粥十分的浓稠

这种语言十分富有童真童趣,十分风趣俏皮。

作者笔下的腊八粥让人垂涎欲滴。再读读课文第1自然段,照样子写一种你喜爱的食物。

小练笔

格式:

1.先写出各个年龄段的人对这种食物的喜爱

2.写出这种食物的食材;

3.最后写出这种食物的美味。

刚上幼儿园的小孩子,在大城市里生活的小王子和小公主,努力工作的大孩子,提到端午节吃的粽子,谁不是嘴里就立时生出一种香香糯糯的感觉呢。把糯米、红豆、白糖、腌制好的五花肉搅拌在一起,先用粽子叶包成一个三角体的形状,再用一条绳子把它捆起来,绑成一个个绿油油的三角体或长方体,然后放进锅里蒸一个小时左右,单是闻一闻它香浓又夹杂着淡淡的粽叶的香味,就足够让人咽上好几口唾沫了,何况是大口大口地吃,让人回味无穷的味道呢!

示范1

初学会蹦蹦跳跳,调皮捣蛋的小孩子,品学兼优的大孩子,脸上满是岁月的刻痕的老孩子,提到饺子,谁不是心里就立刻生出一丝丝温暖呢。把面粉和水合拢来,揉成一个铅球似的面团,揉好后让它在一旁休息一会儿。接下来开始剁馅了,妈妈一手一把菜刀,一双无影手飞速交替剁肉,富有节奏感的剁肉声传遍了整个家,好似演奏着狂欢曲。把剁好的肉馅和白菜抱团粘在一起,在再揉好饺子皮,饺子皮就是肉馅的保护障,时时刻刻保护着肉馅,绝不让肉馅跑出来。一个个饺子排列整齐,有序的跳入锅里,饺子在翻滚的水花中像淘气的孩子上下翻腾着。热乎乎的饺子还没上桌就已经被我塞进嘴里一个,我张开嘴,手在一旁扇风,饺子在我嘴里动来动去,过了一会才凉了点。现在桌上的饺子所剩无几了,最后几个被我狼吞虎咽的塞进嘴里,吃完了还意犹未尽。

示范2

改正

改正:

等粥这个部分可以细分成四个部分

改正:

课文可以分成爱粥、等粥、喝粥这三个部分

改正:

文章主要写了主人公八儿在腊八节盼望喝腊八粥的事

课后作业

1.完成小练笔;

2.完成写字书;

3.听写课后词语;

4.认真思考课后题。

腊八粥

第二课时

走进“等粥”

快速浏览等粥部分,找出描写八儿语言、动作和神态的语句,体会八儿的人物形象。

住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。他一个人进进出出灶房,看到一大锅粥正在叹气,碗盏都已预备整齐,摆到灶边好久了,但妈妈总是说时候还早。

夸张

动作描写,体现出八儿的急切

八儿问了很多次

八儿很早就开始问了

侧面描写

“妈,妈,要到什么时候才……”

“要到夜里!”其实他妈妈所说的夜里,并不是上灯以后。但八儿听了这种松劲的话,眼睛可急红了。锅中的粥,有声无力的叹气还在继续。

“那我饿了!”八儿要哭的样子。

“饿了,也得到太阳落下时才准吃。”

饿了,也得到太阳落下时才准吃。你们想,妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?并且八儿所说的饿,也不可靠,不过因为一进灶房,就听到那锅中叹气又像是正在嘟囔的声音,因好奇而急于想尝尝这奇怪的东西罢了。

语言描写,两个“妈”体现出八儿的着急

好奇天真

神态描写,写出八儿的焦急

八儿在耍赖——着急可爱

“妈,妈,等一下我要吃三碗!我们只准大哥吃一碗。大哥同爹都吃不得甜的,我们俩光吃甜的也行…… 妈,妈,你吃三碗我也吃三碗,大哥同爹只准各吃一碗,一共八碗,是吗?”

“是呀!孥孥说得对。”

“要不然我吃三碗半,你就吃两碗半……”

越来越多的碗数,

我们能体会到八儿的

嘴馋、可爱以及小小的“贪婪”

想一想,为什么八儿不直接说自己想多吃一点腊八粥,而要通过分粥的形式来表达呢?

这更能体会到八儿的形象。他一副“我虽然贪吃,但我没有忘记你们”的样子,把一个假装善解人意、贪吃、可爱的小孩形象刻画了出来。

锅中的一切,对八儿来说,只能猜想:栗子已稀烂到认不清楚了吧,饭豆会煮得浑身肿胀了吧,花生仁吃来总该是面面的了!枣子必大了三四倍——要是真的干红枣也有那么大,那就妙极了!糖若放多了,它会起锅巴……“妈,妈,你抱我起来看看吧!”于是妈妈就如八儿所求的把他抱了起来。

贪吃、富有想象力

花生仁脱了他的红外套,这是不消说的事。锅巴,正是围了锅边成一圈。总之,一切都成了如他所猜的样子了,但他却没想到今日粥的颜色是深褐。

此时八儿的心情如何?

惊讶

安全提醒

红枣是一种营养丰富的食材,但是泡在保温杯里的红枣却可能会变成一个“定时炸弹”。保温杯通常采用真空隔热技术,通过抽真空的方式降低杯子内部的温度,从而减缓外部热量进入杯子的速度,达到保温的目的。这种设计使得保温杯能够长时间地保持水温,非常适合在寒冷的天气中饮用热水。然而,如果我们在保温杯里泡红枣,而且泡的时间过长,就可能会发生爆炸。这是因为红枣在水中浸泡后会产生气体,如二氧化碳和甲烷等。随着时间的推移,这些气体会逐渐积累并产生压力,最终导致保温杯爆炸。一般来说,建议不要将红枣在保温杯中浸泡超过8个小时。如果超过了这段时间,就应该及时倒出红枣水,并清洗干净保温杯。此外,如果发现保温杯中有大量气体产生,也应该立即停止使用,并寻求专业人士的帮助。为了避免这种情况的发生,我们可以在泡红枣时选择使用玻璃杯或陶瓷杯等非真空隔热的杯子。此外,也可以控制泡红枣的时间,不要让红枣在水中浸泡过久。

走进“喝粥”

晚饭桌边,靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了一面小鼓了。他身边桌上那两支筷子,很浪漫地摆成一个十字。桌上那大青花碗中的半碗陈腊肉,八儿的爹同妈也都奈何它不来了。

八儿吃了太多腊八粥,肚子都鼓起来了

即使是美味的肉都吃不下了,说明大家都吃了很多腊八粥,侧面写出腊八粥的美味。

想一想,终于如愿以偿吃上腊八粥的八儿心情如何?( )(多选)

A.难受

D.开心

C.满足

B.急切

C D

为什么要详写“等粥”而略写“喝粥”?

在《腊八粥》这篇课文中,作者沈从文通过详写等粥和略写喝粥的手法,生动地描绘了八儿一家在腊八节等待妈妈煮腊八粥的情景。这种写作手法不仅使文章详略得当,主次分明,而且突出了文章的中心思想。具体来说,详写等粥的部分,通过描绘八儿焦急等待、充满期待的心理状态,以及他的一系列动作和神态,充分展现了八儿对腊八粥的渴望与喜爱。从“迫不及待”到“苦苦等待”再到“美妙的猜想”再到“亲见时的惊讶”,八儿的心情变化过程被细腻地刻画出来,

使得读者能够深切地感受到八儿对腊八粥的无限期待和热爱。而略写喝粥的部分,则通过简洁的笔触,描绘了八儿终于喝到腊八粥时的满足和喜悦。这种处理方式,既避免了文章的冗长和重复,又使得八儿对腊八粥的喜爱之情得到了充分的体现。同时,也使得文章的重点更加突出,主题更加鲜明。因此,详写等粥略写喝粥的原因在于,通过这种手法可以更加生动地展现八儿对腊八粥的渴望与喜爱,以及八儿一家在腊八节所体现出的浓浓亲情。这种写作手法不仅增强了文章的艺术感染力,也使得读者能够更加深刻地理解和感受文章所传达的思想和情感。

陶渊明:

《腊日》:风雪送馀运,无妨时已和。梅柳夹门植,一条有佳花。我唱尔言得,酒中适何多!未能明多少,章山有奇歌。

杜甫:

《腊日》:腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消。侵凌雪色还萱草,漏泄春光有柳条。

腊八节,作为中国传统节日,在众多文学作品中留下了独特的印记。让我们体会一下不同作家笔下的腊八节吧!

冰心:

《腊八粥》:“从我能记事的日子起,我就记得每年农历十二月初八,母亲给我们煮腊八粥。”

老舍:

《北京的春节》:按照北京的老规矩,过农历的新年,差不多在腊月的初旬就开头了。“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。可是,到了严冬,不久便是春天,所以人们并不因为寒冷而减少过年与迎春的热情。在腊八那天,人家里,寺观里,都熬腊八粥。这种特制的粥是祭祖祭神的,可是细一想,它倒是农业社会的一种自傲的表现。这种粥是用所有的各种的米,各种的豆,与各种的干果——杏仁、核桃仁、瓜子、荔枝肉、莲子、花生米、葡萄干、菱角米等熬成的。这不是粥,而是小型的农业展览会

腊八节,作为中国传统节日,在众多文学作品中留下了独特的印记。让我们体会一下不同作家笔下的腊八节吧!

这些作品通过不同的笔触和角度,展现了腊八节的民俗风情和节日氛围。从陶渊明的简洁诗句到沈从文、冰心的细腻描写,再到老舍的详细叙述,我们可以感受到腊八节在不同作家心中的独特位置和情感寄托。

跟随视频中的五谷一起做腊八粥手指谣

课后彩蛋

点击敲彩蛋!

课后作业

1.完成练习册;

2.复习巩固《腊八粥》这一课;

3.预习下一课《古诗三首》;

4.完成巩固练习。

下课啦!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐