统编版四年级上册语文 语文园地三 第1课时 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版四年级上册语文 语文园地三 第1课时 课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 09:04:30 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

语文园地三

第1课时

课前导入

同学们,大家好!今天,在我们踏入这节丰富多彩的语文课之前,我想先带大家领略一番文字那令人叹为观止的魅力。想象一下,当我们轻轻翻动书页,一行行字句跃然眼前,它们不仅仅是静止的符号,更是蕴含着无限可能与深意的魔法。

你们有没有过这样的体验?同样的一句话,只需巧妙地添上几个词语,就仿佛为它披上了一件华丽的外衣,意义瞬间变得截然不同。就像是给一幅画添上了点睛之笔,整个画面便鲜活了起来。这种变化,正是我们中华文字独有而神奇的魅力所在。

今天,我们就将一起探索这种魅力,学习如何运用这些看似简单却又充满力量的词语,去构建更加丰富、细腻、甚至是意想不到的表达。让我们在文字的海洋中遨游,感受那份只属于语言艺术的独特韵味。现在,就让我们带着这份对文字的敬畏与好奇,开启今天的语文学习之旅吧!

课前导入

同学们,大家好!今天,在我们踏入这节丰富多彩的语文课之前,我想先带大家领略一番文字那令人叹为观止的魅力。想象一下,当我们轻轻翻动书页,一行行字句跃然眼前,它们不仅仅是静止的符号,更是蕴含着无限可能与深意的魔法。

你们有没有过这样的体验?同样的一句话,只需巧妙地添上几个词语,就仿佛为它披上了一件华丽的外衣,意义瞬间变得截然不同。就像是给一幅画添上了点睛之笔,整个画面便鲜活了起来。这种变化,正是我们中华文字独有而神奇的魅力所在。

今天,我们就将一起探索这种魅力,学习如何运用这些看似简单却又充满力量的词语,去构建更加丰富、细腻、甚至是意想不到的表达。让我们在文字的海洋中遨游,感受那份只属于语言艺术的独特韵味。现在,就让我们带着这份对文字的敬畏与好奇,开启今天的语文学习之旅吧!

课前导入

同学们,大家好!今天,在我们踏入这节丰富多彩的语文课之前,我想先带大家领略一番文字那令人叹为观止的魅力。想象一下,当我们轻轻翻动书页,一行行字句跃然眼前,它们不仅仅是静止的符号,更是蕴含着无限可能与深意的魔法。

你们有没有过这样的体验?同样的一句话,只需巧妙地添上几个词语,就仿佛为它披上了一件华丽的外衣,意义瞬间变得截然不同。就像是给一幅画添上了点睛之笔,整个画面便鲜活了起来。这种变化,正是我们中华文字独有而神奇的魅力所在。

今天,我们就将一起探索这种魅力,学习如何运用这些看似简单却又充满力量的词语,去构建更加丰富、细腻、甚至是意想不到的表达。让我们在文字的海洋中遨游,感受那份只属于语言艺术的独特韵味。现在,就让我们带着这份对文字的敬畏与好奇,开启今天的语文学习之旅吧!

词句段运用

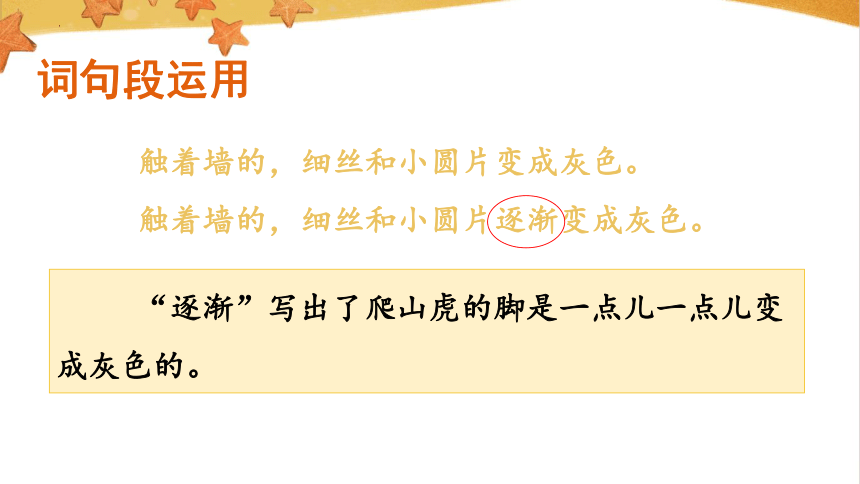

触着墙的,细丝和小圆片变成灰色。

触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。

“逐渐”写出了爬山虎的脚是一点儿一点儿变成灰色的。

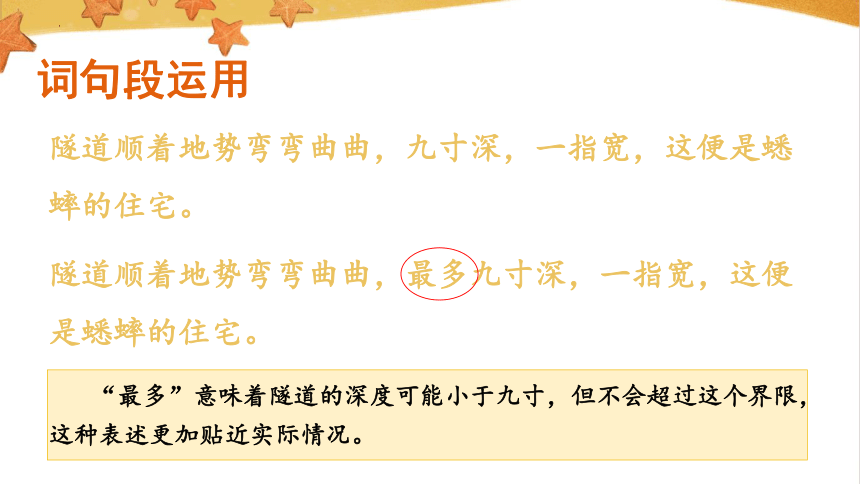

隧道顺着地势弯弯曲曲,最多九寸深,一指宽,这便是蟋蟀的住宅。

隧道顺着地势弯弯曲曲,九寸深,一指宽,这便是蟋蟀的住宅。

词句段运用

“最多”意味着隧道的深度可能小于九寸,但不会超过这个界限,这种表述更加贴近实际情况。

你是否已经感受到那些特定词汇在句子中的精妙之处?这样的细致刻画不仅让描述更加精确生动,也更贴近现实的场景。

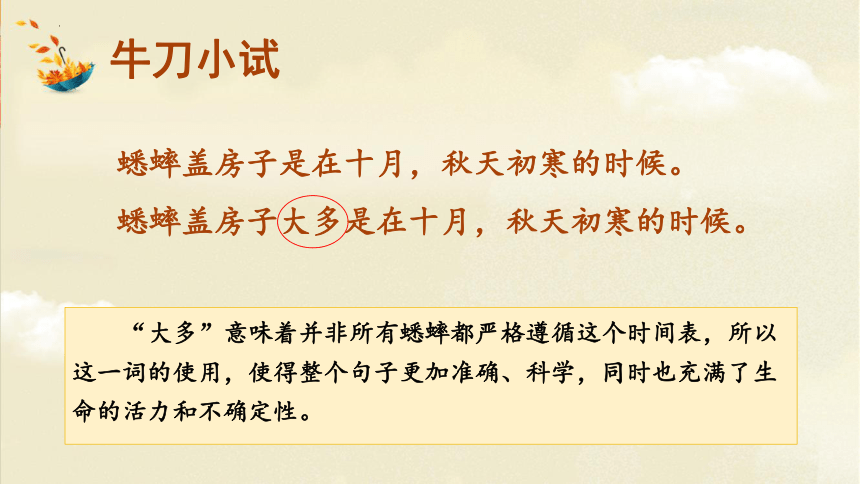

蟋蟀盖房子是在十月,秋天初寒的时候。

蟋蟀盖房子大多是在十月,秋天初寒的时候。

牛刀小试

“大多”意味着并非所有蟋蟀都严格遵循这个时间表,所以这一词的使用,使得整个句子更加准确、科学,同时也充满了生命的活力和不确定性。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

这并不是说必须等到下了十场秋雨之后才需要穿棉衣,而是一种夸张的说法,用以形容随着秋雨的不断降临,气温会持续下降,到了深秋或初冬时节,人们就需要穿上棉衣来御寒了。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

这并不是说必须等到下了十场秋雨之后才需要穿棉衣,而是一种夸张的说法,用以形容随着秋雨的不断降临,气温会持续下降,到了深秋或初冬时节,人们就需要穿上棉衣来御寒了。

八月暖,九月温,十月还有小阳春。

农历八月,大致对应公历的9月,此时正值仲秋时节。虽然气温较夏季有所下降,但总体上仍然比较暖和,白天阳光充足,夜晚也较为凉爽,给人一种舒适宜人的感觉。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

这并不是说必须等到下了十场秋雨之后才需要穿棉衣,而是一种夸张的说法,用以形容随着秋雨的不断降临,气温会持续下降,到了深秋或初冬时节,人们就需要穿上棉衣来御寒了。

八月暖,九月温,十月还有小阳春。

农历八月,大致对应公历的9月,此时正值仲秋时节。虽然气温较夏季有所下降,但总体上仍然比较暖和,白天阳光充足,夜晚也较为凉爽,给人一种舒适宜人的感觉。

农历九月,对应公历的10月,进入深秋。此时,雨量减少,湿度降低,空气清新,气温更加稳定,白天依然温暖,夜晚则开始逐渐转凉,整个季节给人一种温和舒适的感觉。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

这并不是说必须等到下了十场秋雨之后才需要穿棉衣,而是一种夸张的说法,用以形容随着秋雨的不断降临,气温会持续下降,到了深秋或初冬时节,人们就需要穿上棉衣来御寒了。

八月暖,九月温,十月还有小阳春。

农历八月,大致对应公历的9月,此时正值仲秋时节。虽然气温较夏季有所下降,但总体上仍然比较暖和,白天阳光充足,夜晚也较为凉爽,给人一种舒适宜人的感觉。

农历九月,对应公历的10月,进入深秋。此时,雨量减少,湿度降低,空气清新,气温更加稳定,白天依然温暖,夜晚则开始逐渐转凉,整个季节给人一种温和舒适的感觉。

农历十月,对应公历的11月,通常已进入冬季。但在南方地区,由于地处低纬度,受季风影响,往往会出现一段温暖如春的天气,俗称“小阳春”。这种天气现象使得人们在寒冷的冬季初期仍能感受到春天的温暖。

拓展延伸

白露身不露,寒露脚不露。

白露和寒露是秋季的两个节气。这句谚语提醒人们,到了白露时节就不要再赤膊露体了,以免着凉;而到了寒露时节,则要注意足部的保暖,因为脚部容易受寒。

拓展延伸

白露身不露,寒露脚不露。

白露和寒露是秋季的两个节气。这句谚语提醒人们,到了白露时节就不要再赤膊露体了,以免着凉;而到了寒露时节,则要注意足部的保暖,因为脚部容易受寒。

秋分早,霜降迟,寒露种麦正当时。

这句谚语是指导农事活动的,它告诉人们在秋分时节种麦还太早,容易遭受霜冻;而霜降时节又太迟,不利于小麦的生长。因此,寒露时节是种植小麦的最佳时机。

拓展延伸

白露身不露,寒露脚不露。

白露和寒露是秋季的两个节气。这句谚语提醒人们,到了白露时节就不要再赤膊露体了,以免着凉;而到了寒露时节,则要注意足部的保暖,因为脚部容易受寒。

秋分早,霜降迟,寒露种麦正当时。

这句谚语是指导农事活动的,它告诉人们在秋分时节种麦还太早,容易遭受霜冻;而霜降时节又太迟,不利于小麦的生长。因此,寒露时节是种植小麦的最佳时机。

秋前秋后一场雨,白露前后一场风。

这句话描述了秋季降雨和刮风的特点。秋前秋后的雨水对农作物生长至关重要,而白露前后则常有大风天气,对农作物和人们的生活都有一定影响。

课堂小结

经过这堂课的探索,我们深刻体会到,一个简单的句子,在加上恰当的词语后,能够变得更加精准而生动。同时,我们还遨游在气象谚语的海洋中,汲取了古人的智慧与观察自然的奥秘。

我衷心希望,在未来的学习旅程中,大家能够灵活运用今天所学到的这些宝贵知识和技巧,无论是面对复杂的题目,还是日常生活中的点滴问题,都能游刃有余地找到解决之道。让我们携手前行,在知识的海洋中不断航行,共同创造更加精彩的未来!

课堂小结

经过这堂课的探索,我们深刻体会到,一个简单的句子,在加上恰当的词语后,能够变得更加精准而生动。同时,我们还遨游在气象谚语的海洋中,汲取了古人的智慧与观察自然的奥秘。

我衷心希望,在未来的学习旅程中,大家能够灵活运用今天所学到的这些宝贵知识和技巧,无论是面对复杂的题目,还是日常生活中的点滴问题,都能游刃有余地找到解决之道。让我们携手前行,在知识的海洋中不断航行,共同创造更加精彩的未来!

语文园地三

第1课时

课前导入

同学们,大家好!今天,在我们踏入这节丰富多彩的语文课之前,我想先带大家领略一番文字那令人叹为观止的魅力。想象一下,当我们轻轻翻动书页,一行行字句跃然眼前,它们不仅仅是静止的符号,更是蕴含着无限可能与深意的魔法。

你们有没有过这样的体验?同样的一句话,只需巧妙地添上几个词语,就仿佛为它披上了一件华丽的外衣,意义瞬间变得截然不同。就像是给一幅画添上了点睛之笔,整个画面便鲜活了起来。这种变化,正是我们中华文字独有而神奇的魅力所在。

今天,我们就将一起探索这种魅力,学习如何运用这些看似简单却又充满力量的词语,去构建更加丰富、细腻、甚至是意想不到的表达。让我们在文字的海洋中遨游,感受那份只属于语言艺术的独特韵味。现在,就让我们带着这份对文字的敬畏与好奇,开启今天的语文学习之旅吧!

课前导入

同学们,大家好!今天,在我们踏入这节丰富多彩的语文课之前,我想先带大家领略一番文字那令人叹为观止的魅力。想象一下,当我们轻轻翻动书页,一行行字句跃然眼前,它们不仅仅是静止的符号,更是蕴含着无限可能与深意的魔法。

你们有没有过这样的体验?同样的一句话,只需巧妙地添上几个词语,就仿佛为它披上了一件华丽的外衣,意义瞬间变得截然不同。就像是给一幅画添上了点睛之笔,整个画面便鲜活了起来。这种变化,正是我们中华文字独有而神奇的魅力所在。

今天,我们就将一起探索这种魅力,学习如何运用这些看似简单却又充满力量的词语,去构建更加丰富、细腻、甚至是意想不到的表达。让我们在文字的海洋中遨游,感受那份只属于语言艺术的独特韵味。现在,就让我们带着这份对文字的敬畏与好奇,开启今天的语文学习之旅吧!

课前导入

同学们,大家好!今天,在我们踏入这节丰富多彩的语文课之前,我想先带大家领略一番文字那令人叹为观止的魅力。想象一下,当我们轻轻翻动书页,一行行字句跃然眼前,它们不仅仅是静止的符号,更是蕴含着无限可能与深意的魔法。

你们有没有过这样的体验?同样的一句话,只需巧妙地添上几个词语,就仿佛为它披上了一件华丽的外衣,意义瞬间变得截然不同。就像是给一幅画添上了点睛之笔,整个画面便鲜活了起来。这种变化,正是我们中华文字独有而神奇的魅力所在。

今天,我们就将一起探索这种魅力,学习如何运用这些看似简单却又充满力量的词语,去构建更加丰富、细腻、甚至是意想不到的表达。让我们在文字的海洋中遨游,感受那份只属于语言艺术的独特韵味。现在,就让我们带着这份对文字的敬畏与好奇,开启今天的语文学习之旅吧!

词句段运用

触着墙的,细丝和小圆片变成灰色。

触着墙的,细丝和小圆片逐渐变成灰色。

“逐渐”写出了爬山虎的脚是一点儿一点儿变成灰色的。

隧道顺着地势弯弯曲曲,最多九寸深,一指宽,这便是蟋蟀的住宅。

隧道顺着地势弯弯曲曲,九寸深,一指宽,这便是蟋蟀的住宅。

词句段运用

“最多”意味着隧道的深度可能小于九寸,但不会超过这个界限,这种表述更加贴近实际情况。

你是否已经感受到那些特定词汇在句子中的精妙之处?这样的细致刻画不仅让描述更加精确生动,也更贴近现实的场景。

蟋蟀盖房子是在十月,秋天初寒的时候。

蟋蟀盖房子大多是在十月,秋天初寒的时候。

牛刀小试

“大多”意味着并非所有蟋蟀都严格遵循这个时间表,所以这一词的使用,使得整个句子更加准确、科学,同时也充满了生命的活力和不确定性。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

这并不是说必须等到下了十场秋雨之后才需要穿棉衣,而是一种夸张的说法,用以形容随着秋雨的不断降临,气温会持续下降,到了深秋或初冬时节,人们就需要穿上棉衣来御寒了。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

这并不是说必须等到下了十场秋雨之后才需要穿棉衣,而是一种夸张的说法,用以形容随着秋雨的不断降临,气温会持续下降,到了深秋或初冬时节,人们就需要穿上棉衣来御寒了。

八月暖,九月温,十月还有小阳春。

农历八月,大致对应公历的9月,此时正值仲秋时节。虽然气温较夏季有所下降,但总体上仍然比较暖和,白天阳光充足,夜晚也较为凉爽,给人一种舒适宜人的感觉。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

这并不是说必须等到下了十场秋雨之后才需要穿棉衣,而是一种夸张的说法,用以形容随着秋雨的不断降临,气温会持续下降,到了深秋或初冬时节,人们就需要穿上棉衣来御寒了。

八月暖,九月温,十月还有小阳春。

农历八月,大致对应公历的9月,此时正值仲秋时节。虽然气温较夏季有所下降,但总体上仍然比较暖和,白天阳光充足,夜晚也较为凉爽,给人一种舒适宜人的感觉。

农历九月,对应公历的10月,进入深秋。此时,雨量减少,湿度降低,空气清新,气温更加稳定,白天依然温暖,夜晚则开始逐渐转凉,整个季节给人一种温和舒适的感觉。

日积月累

立了秋,把扇丢。

当立秋这个节气到来时,人们就可以将手中的扇子收起来了。这是因为在中国传统的二十四节气中,立秋标志着秋天的开始,天气逐渐由热转凉,人们不再需要像夏天那样频繁地使用扇子来降温解暑。

二八月,乱穿衣。

农历二月和八月,天气忽冷忽热,变化不定,人们穿衣服的薄厚也各式各样,没有统一的标准。

夏雨少,秋霜早。

如果夏季的雨水较少,那么到了秋季,霜冻可能会来得比较早。

八月里来雁门开,雁儿脚上带霜来。

指的是农历八月份,大雁开始向南飞行,穿过像“门”一样的地理或气候区域,这里的“雁门”并非实指某个具体的门,而是形象地描述了大雁迁徙的路径。

是一种夸张的说法,用以形容大雁南飞之时,天气已经转凉,预示着霜冻的即将到来。虽然大雁的脚上并不会真的“带”来霜,但这句话通过生动的比喻,传达了季节更替和天气变化的信息。

一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉。

意味着每当秋季下起一场雨,天气就会变得更冷一些。秋雨的到来,往往伴随着冷空气的南下,使得气温逐渐下降,人们能够明显感受到凉意。

这并不是说必须等到下了十场秋雨之后才需要穿棉衣,而是一种夸张的说法,用以形容随着秋雨的不断降临,气温会持续下降,到了深秋或初冬时节,人们就需要穿上棉衣来御寒了。

八月暖,九月温,十月还有小阳春。

农历八月,大致对应公历的9月,此时正值仲秋时节。虽然气温较夏季有所下降,但总体上仍然比较暖和,白天阳光充足,夜晚也较为凉爽,给人一种舒适宜人的感觉。

农历九月,对应公历的10月,进入深秋。此时,雨量减少,湿度降低,空气清新,气温更加稳定,白天依然温暖,夜晚则开始逐渐转凉,整个季节给人一种温和舒适的感觉。

农历十月,对应公历的11月,通常已进入冬季。但在南方地区,由于地处低纬度,受季风影响,往往会出现一段温暖如春的天气,俗称“小阳春”。这种天气现象使得人们在寒冷的冬季初期仍能感受到春天的温暖。

拓展延伸

白露身不露,寒露脚不露。

白露和寒露是秋季的两个节气。这句谚语提醒人们,到了白露时节就不要再赤膊露体了,以免着凉;而到了寒露时节,则要注意足部的保暖,因为脚部容易受寒。

拓展延伸

白露身不露,寒露脚不露。

白露和寒露是秋季的两个节气。这句谚语提醒人们,到了白露时节就不要再赤膊露体了,以免着凉;而到了寒露时节,则要注意足部的保暖,因为脚部容易受寒。

秋分早,霜降迟,寒露种麦正当时。

这句谚语是指导农事活动的,它告诉人们在秋分时节种麦还太早,容易遭受霜冻;而霜降时节又太迟,不利于小麦的生长。因此,寒露时节是种植小麦的最佳时机。

拓展延伸

白露身不露,寒露脚不露。

白露和寒露是秋季的两个节气。这句谚语提醒人们,到了白露时节就不要再赤膊露体了,以免着凉;而到了寒露时节,则要注意足部的保暖,因为脚部容易受寒。

秋分早,霜降迟,寒露种麦正当时。

这句谚语是指导农事活动的,它告诉人们在秋分时节种麦还太早,容易遭受霜冻;而霜降时节又太迟,不利于小麦的生长。因此,寒露时节是种植小麦的最佳时机。

秋前秋后一场雨,白露前后一场风。

这句话描述了秋季降雨和刮风的特点。秋前秋后的雨水对农作物生长至关重要,而白露前后则常有大风天气,对农作物和人们的生活都有一定影响。

课堂小结

经过这堂课的探索,我们深刻体会到,一个简单的句子,在加上恰当的词语后,能够变得更加精准而生动。同时,我们还遨游在气象谚语的海洋中,汲取了古人的智慧与观察自然的奥秘。

我衷心希望,在未来的学习旅程中,大家能够灵活运用今天所学到的这些宝贵知识和技巧,无论是面对复杂的题目,还是日常生活中的点滴问题,都能游刃有余地找到解决之道。让我们携手前行,在知识的海洋中不断航行,共同创造更加精彩的未来!

课堂小结

经过这堂课的探索,我们深刻体会到,一个简单的句子,在加上恰当的词语后,能够变得更加精准而生动。同时,我们还遨游在气象谚语的海洋中,汲取了古人的智慧与观察自然的奥秘。

我衷心希望,在未来的学习旅程中,大家能够灵活运用今天所学到的这些宝贵知识和技巧,无论是面对复杂的题目,还是日常生活中的点滴问题,都能游刃有余地找到解决之道。让我们携手前行,在知识的海洋中不断航行,共同创造更加精彩的未来!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地