第4课 安史之乱与唐朝衰亡【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第4课 安史之乱与唐朝衰亡【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 12:03:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(第1—7课)

1.2022年课标要求

〖导论〗隋朝的建立结束了数百年的政权分立状态,它创建的科举制度逐渐成为后世选拔官员的主要途径。唐初统治者改良政治,发展生产,形成了“贞观之治”的太平局面。到开元年间,唐朝经济繁荣,社会稳定,文化发达,中外交流活跃,国力达到顶峰。此后,“安史之乱”爆发,唐朝盛世景象结束。

〖内容要求〗

通过了解隋朝的兴亡、“贞观之治”与“开元盛世”,知道隋朝速亡和唐朝兴盛的原因;了解科举制度创建、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史事,从制度、经济、文学艺术、民族交往、中外文化交流等方面认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位;通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

2.2022年课标解读

(1)朝代兴衰:要求学生了解隋朝兴亡、贞观之治与开元盛世,明白隋朝快速灭亡、唐朝兴盛的原因,从政治更迭中把握历史发展脉络。

(2)重要史实:涵盖科举制创立、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等内容,这些史实分别从制度、交通、民族、外交层面,展现隋唐丰富的历史面貌。

(3)唐朝地位:引导学生从制度创新、经济繁荣、文学艺术昌盛、民族交往密切、中外文化交流频繁等方面,认识唐朝在世界历史上的重要地位。

(4)社会危机:通过安史之乱后的藩镇割据、五代十国局面,让学生认识唐末五代的社会危机,理解唐朝由盛转衰的过程与影响。

本单元教材主要内容:

单元主题:繁荣与开放的时代(隋唐时期:581年——907年)

在漫长的中国历史长河中,隋唐时期无疑是一颗璀璨夺目的明珠,闪耀着繁荣与开放的光芒,构成七年级下册历史第一单元的核心内容。

这一时期,结束了自魏晋南北朝以来长达数百年的分裂割据局面,隋朝实现了全国统一 ,为后续的发展奠定基础。大运河的开凿,如一条经济纽带,贯通南北,极大地促进了南北经济交流与文化融合,影响深远。而科举制的创立,打破了世家大族对仕途的垄断,为国家选拔人才提供了新途径,让无数寒门子弟有了施展才华的机会。

唐朝建立后,更是将繁荣与开放推向新高度。唐太宗李世民开创“贞观之治”,他汲取隋亡教训,任人唯贤、虚心纳谏,政治清明,百姓安居乐业;武则天承上启下,推行改革,延续唐朝发展态势;唐玄宗李隆基开创“开元盛世”,唐朝在政治、经济、文化、外交等各方面全面繁荣,国力鼎盛,长安成为当时世界上最为繁华的国际大都市。

唐朝的文化艺术也达到了前所未有的高度,诗歌、绘画、书法、音乐等领域名家辈出,李白的豪放飘逸、杜甫的沉郁顿挫、颜真卿书法的雄浑大气、吴道子绘画的栩栩如生,都成为中华文化的瑰宝。在对外交流方面,唐朝秉持开放包容的态度,丝绸之路贸易往来频繁,玄奘西行取经、鉴真东渡传法,日本遣唐使多次来华学习,让世界看到了中国的强盛与包容,也让中国吸收了外来文化的精华。

然而,盛极必衰,“安史之乱”成为唐朝由盛转衰的转折点,此后藩镇割据、宦官专权,唐朝逐渐走向衰落,直至灭亡。但隋唐时期所创造的辉煌成就,对后世中国乃至整个东亚文化圈都产生了不可磨灭的影响,其繁荣与开放的精神,值得我们深入学习与探究。

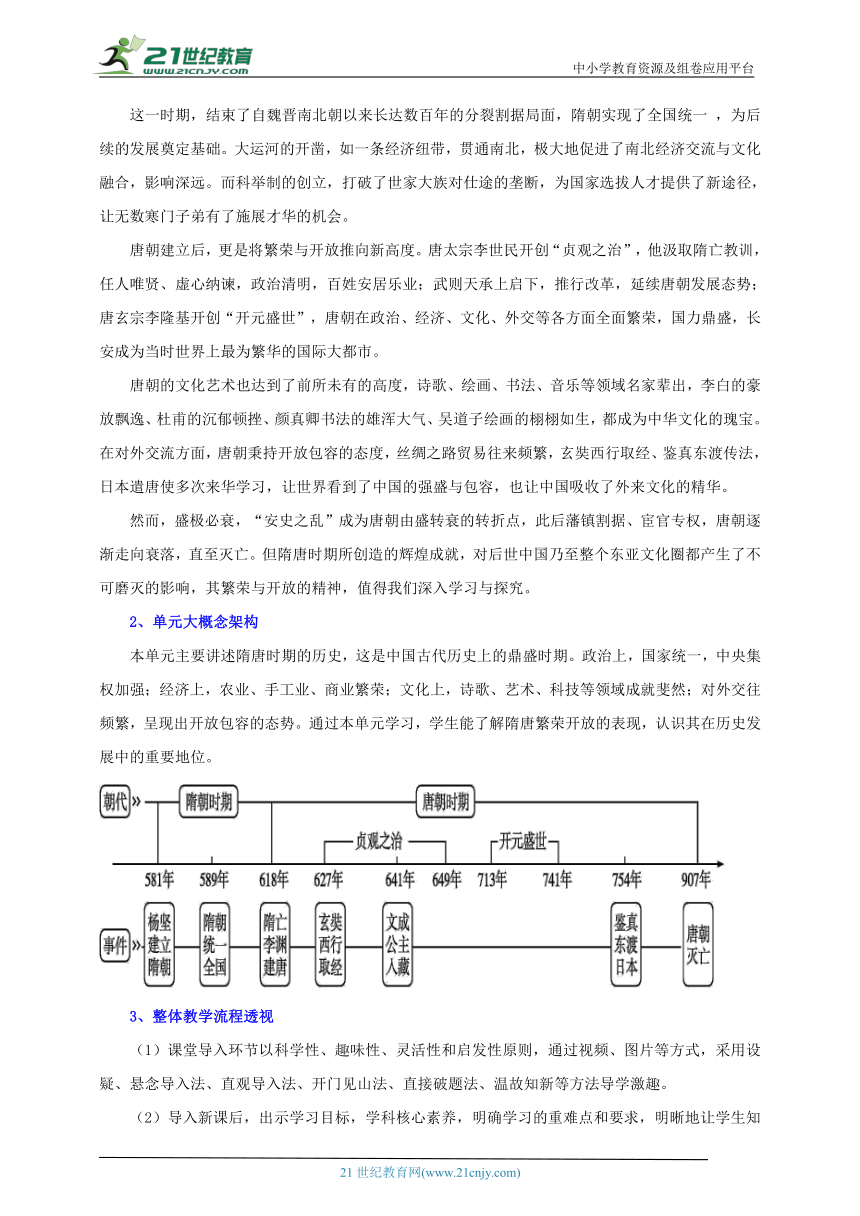

2、单元大概念架构

本单元主要讲述隋唐时期的历史,这是中国古代历史上的鼎盛时期。政治上,国家统一,中央集权加强;经济上,农业、手工业、商业繁荣;文化上,诗歌、艺术、科技等领域成就斐然;对外交往频繁,呈现出开放包容的态势。通过本单元学习,学生能了解隋唐繁荣开放的表现,认识其在历史发展中的重要地位。

3、整体教学流程透视

(1)课堂导入环节以科学性、趣味性、灵活性和启发性原则,通过视频、图片等方式,采用设疑、悬念导入法、直观导入法、开门见山法、直接破题法、温故知新等方法导学激趣。

(2)导入新课后,出示学习目标,学科核心素养,明确学习的重难点和要求,明晰地让学生知道通过本节学习应该掌握哪些知识点,形成何种能力,从而进入自主学习环节。

(3)自主学习,让学生整体感知教材,对基本史实有一定了解,再对重难点进行精细预习,标画重点内容。

(4)小组合作,问题探究要围绕教材的重点、难点内容展开,教师要把教学的重点、难点问题交给学生去小组讨论、合作探究。教师可先提出问题引导学生探究。

(5)当堂检测,着重在于以各种形式检测学生学习的效果,可以通过口答、自背、做题等方式完成。根据课堂情况,灵活掌控教学环节,每节课至少留出3至5分钟进行测验训练,发现问题,及时解决。做到堂堂清,不欠账。

4、本单元教材体例

(1)单元标题与引言

单元标题:明确主题为“繁荣与开放的时代”,简洁地概括了隋唐时期的时代特征。

单元引言:以生动的文字描述引入单元内容,介绍隋唐时期在政治、经济、文化等方面的辉煌成就,引发学生的学习兴趣,为整个单元的学习奠定基调。

(2)课文正文

子目结构:每个课都包含多个子目,如“隋朝的统一与灭亡”一课有“隋的统一”“开通大运河”“开创科举取士制度”“隋朝的灭亡”等子目,使内容条理清晰,便于学生理解和掌握。

内容呈现:以时间为线索,采用叙事与分析相结合的方式,介绍历史事件、人物和现象。除文字叙述外,还配有大量的历史图片、图表等,如唐朝长安城平面图、曲辕犁和筒车图片等,增强了教材的直观性和可读性。

(3)史料与史论

史料运用:穿插了丰富的史料,如文献记载、古人诗词等,帮助学生了解历史的原始资料,培养学生的史料实证能力。如在介绍科举制时,引用了相关的古代典籍记载。

史论结合:在叙述历史的过程中,适时给出一些史论观点,引导学生对历史事件和现象进行思考和分析,培养历史思维能力。如对“贞观之治”“开元盛世”等盛世局面的评价和分析。

(4)辅助栏目

栏目1、想一想:设置一些启发性的问题,引导学生思考历史问题,培养学生的思维能力和创新意识。

栏目2、相关史事:补充与正文相关的历史事件、人物故事等,拓展学生的知识面,加深对正文内容的理解。

栏目3、材料研读:借原始史料,如文献、书信等,让学生明白史料是认知历史的关键,学会从史料提取信息,基于可靠史料下结论。像学隋朝大运河,用不同记载助学生判断其影响。引导剖析材料,挖掘史料背景、内容及背后的历史。例如借三省六部制史料,帮助学生理解唐朝政治制度。

栏目4、学史崇德:

厚植家国情怀:“相关史事”等栏目讲述玄奘西行等事迹,让学生感受先辈使命感,激发民族自豪感与文化自信。

传承传统美德:通过正文、史料展现古人品质,如唐太宗纳谏、魏征直谏,引导学生践行正直、谦逊等美德。

汲取精神力量:“课后活动”等板块设讨论,如鉴真东渡,让学生汲取不畏艰险的精神,激励自己直面困难。

(5)课后活动与知识拓展

①课后活动:

巩固知识:借填空、选择等基础题目,帮学生回顾、强化历史事件、人物等基础知识,加深对重点内容的理解。

锻炼综合能力:通过论文撰写、短剧表演、手抄报制作等活动,培养学生文字表达、团队协作、信息整合等能力。如“隋唐文化展览”活动,全方位提升学生能力。

培养历史思维:讨论、探究类活动,如探讨隋唐兴衰原因,培养学生批判性思维和历史解释能力,使其客观、全面看待历史。

②知识拓展:对一些历史概念、事件等进行更深入的介绍,满足学生的探究欲望,为有兴趣的学生提供进一步学习的空间。

(6)单元小结

知识梳理:以简洁的文字和图表形式,对本单元的重要历史事件、人物、制度等进行梳理和总结,帮助学生构建知识框架,形成整体的历史认知。

学习方法指导:对本单元的学习方法进行总结和指导,如如何分析历史事件的原因和影响、如何评价历史人物等,提高学生的历史学习能力。

一、教学目标:

1.知识与能力:学生能说出隋唐建立、统一及灭亡史实,列举隋唐政治、经济、文化、外交重要成就,如三省六部制、科举制、大运河等;能分析隋唐繁荣开放原因、表现及影响,提升史料实证、历史解释能力。

2.过程与方法:通过研读史料、小组讨论、角色扮演等活动,培养自主学习、合作探究能力,学会从不同角度分析历史问题。

3.情感态度与价值观:感受隋唐辉煌成就,增强民族自豪感;体会开放交流对国家发展重要性,树立开放包容意识。

二、学习重难点

重点:隋唐政治制度创新(科举制、三省六部制)、经济繁荣表现、文化成就(唐诗、书法、绘画等)、对外交往重要史实(鉴真东渡、玄奘西行)。

难点:理解隋唐繁荣开放内在联系及对后世影响,认识制度创新、文化交流在历史发展中的作用。

(第4课时)《第4课 安史之乱与唐朝衰亡》教学设计

本课课标 通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

本课定位 本单元共8课时,《安史之乱与唐朝衰亡》为第4课时,是初中历史课程中阐述中国古代唐朝历史转折的关键一课,它上承唐朝的繁荣昌盛,下启五代十国的分裂动荡,是理解中国古代王朝兴衰历程和历史发展规律的重要节点,有助于学生全面认识唐朝历史的全貌。

素养目标 唯物史观:引导学生运用唯物史观分析安史之乱爆发的原因、唐朝衰亡的必然性,理解经济基础与上层建筑的关系在历史发展中的作用。时空观念:帮助学生通过时间轴梳理安史之乱、黄巢起义、唐朝灭亡及五代十国更迭的时间脉络,在地图上标注相关事件发生地点,构建时空框架。史料实证:借助历史文献、图片等史料,让学生探究安史之乱爆发的原因、黄巢起义的影响等,培养史料分析与论证能力。历史解释:鼓励学生依据史料对历史事件和人物进行合理的解释与评价,如评价唐玄宗后期统治、黄巢起义军的行为等。家国情怀:通过了解唐朝由盛转衰的过程,让学生认识到国家稳定、统治者决策对国家发展的重要性,培养学生的责任感与忧患意识。

重难点 重点:安史之乱的原因、经过和影响;黄巢起义与唐朝灭亡的关系;五代十国更迭与分立的特点。难点:唐朝由盛转衰的原因分析;五代十国时期政权更迭频繁的根源探究。

教材分析 本课教材从安史之乱的爆发讲起,详细阐述了其爆发的原因、过程及对唐朝政治、经济、社会等方面的严重破坏,导致唐朝由盛转衰。接着介绍黄巢起义进一步动摇唐朝统治根基,最终唐朝灭亡。最后讲述五代十国时期政权更迭与分立的局面,呈现唐朝灭亡后的历史走向。教材内容编排逻辑清晰,层层递进,为学生理解唐朝衰亡的历史过程提供了清晰线索。本课关键词:安史之乱、黄巢起义、潘镇割据、朱温灭唐、五代十国本课为三部分:一:安史之乱二:黄巢起义与唐朝灭亡三:五代十国的更迭与分立

学情分析 学生在之前的学习中已对唐朝的繁荣有一定了解,容易对唐朝由盛转衰的历史产生好奇。但初中学生对历史事件的深层次原因分析能力还有待提高,抽象思维能力尚在发展中。需要教师通过生动的史料、案例等引导学生深入探究,培养其历史思维能力。

教学方法 讲授法:系统讲解重要历史事件、概念和发展脉络,如安史之乱的经过、五代十国的概念等。史料分析法:展示各类史料,让学生自主分析、讨论,得出结论,培养史料实证能力。小组合作法:组织学生小组讨论唐朝衰亡的原因、五代十国更迭的影响等问题,促进学生思维碰撞,培养合作与交流能力。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【导入新课】展示唐朝前期繁荣景象的图片和文字资料,如长安城的繁华、贞观之治和开元盛世的成就等,然后展示安史之乱后唐朝破败的影像资料,提问学生:“是什么原因让繁荣的唐朝走向衰落?”引发学生兴趣,导入新课。 观看影像资料,思考问题。 通过视频了解唐朝前后的巨变,提高学生探究兴趣,引出本课。

讲授新课(一) 任务一、安史之乱(20分钟)1.1安史之乱背景:1.1.1政治腐败严重:史料1.《旧唐书》记载:“玄宗御极多年,尚长生轻举之术,于大同殿立真仙之像,每中夜夙兴,焚香顶礼”,表明唐玄宗后期追求长生,无心处理政事。史料2.《通鉴纪事本末》记载:唐玄宗欲以李林甫为相,张九龄进言“宰相系国安危,陛下相林甫,臣恐异日为庙社之忧”,但玄宗不从,最终导致李林甫把持朝政,而玄宗却对朝廷内外的行政、军政不闻不问。唐玄宗后期沉迷享乐,任用奸臣杨国忠等,朝政黑暗,卖官鬻爵成风,官场腐败不堪。 杨国忠专权跋扈,排挤忠良,导致朝廷内部矛盾重重,政治生态恶化,政府效能低下。 社会矛盾尖锐:史料3.唐朝末年,大量农民失去土地,成为佃农或流民,如诗人聂夷中在《咏田家》中写道“二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,剜却心头肉”,生动地描绘了农民生活的困苦。唐朝后期土地兼并严重,大量农民失去土地,沦为流民,贫富差距急剧扩大。 农民生活困苦不堪,赋税沉重,社会不稳定因素不断增加,阶级矛盾日益激化。 1.1.3 节度使势力膨胀:节度使集军、政、财权于一身,地方势力迅速膨胀,远超中央政府,形成尾大不掉之势。 安禄山等节度使拥兵自重,对中央政权构成严重威胁,成为唐朝统治的不稳定因素。 1.2 安史之乱经过: 1.2.1安禄山起兵:公元755年,安禄山以“忧国之危”、奉密诏讨伐杨国忠为借口,在范阳起兵叛乱。由于唐朝多年来和平已久,军队战斗力有所下降,且地方军备松弛,叛军一路势如破竹,迅速攻占大片土地。短短一个多月,就渡过黄河,直逼洛阳。1.2.2关键战役——潼关之战:唐玄宗匆忙应战,派封常清、高仙芝前往抵御,但二人因准备不足而战败。随后,唐玄宗听信谗言,斩杀封常清、高仙芝,启用病中的哥舒翰镇守潼关。潼关地势险要,是长安的重要屏障。哥舒翰主张坚守潼关,以逸待劳,消耗叛军。然而,唐玄宗急于求成,在杨国忠的怂恿下,不断催促哥舒翰出关迎敌。哥舒翰无奈之下出兵,结果中了叛军埋伏,二十万大军几乎全军覆没,潼关失守。这一战役的失败,使得长安门户大开,唐朝局势岌岌可危。唐玄宗决策失误的原因:从政治上看,杨国忠与哥舒翰有矛盾,杨国忠担心哥舒翰拥兵自重对自己不利,不断在玄宗面前进谗言,促使玄宗下令哥舒翰出关。从军事上看,唐玄宗对形势误判,认为叛军可轻易击败,没有认识到坚守潼关的战略意义。从个人心态看,唐玄宗晚年刚愎自用,听不进正确意见,且急于平叛,恢复自己的统治权威,所以不顾实际情况强令哥舒翰出关作战。1.2.3马嵬驿之变与安禄山称帝:潼关失守后,唐玄宗仓皇逃往蜀中。行至马嵬驿时,随行将士哗变,杀死杨国忠,并逼迫唐玄宗赐死杨贵妃,这就是著名的马嵬驿之变。马嵬驿之变后,唐玄宗继续南逃,太子李亨则北上灵武,在那里即位,是为唐肃宗。而安禄山在洛阳称帝,国号大燕,建立起与唐朝对抗的政权。1.2.4史思明被平:安禄山后来被其子安庆绪所杀,安庆绪继续与唐朝对抗。唐肃宗任用郭子仪、李光弼等将领,借助回纥兵的力量,开始对叛军进行反击。在一系列战斗中,唐军逐渐扭转局势。后来,史思明杀死安庆绪,自称大燕皇帝,继续叛乱。但史思明同样不得人心,最终被其子史朝义所杀。公元763年,史朝义兵败自杀,安史之乱历经八年,终于被平定。1.2.5安史之乱中的重要地点,除了上述的范阳、洛阳、长安、潼关、马嵬驿、灵武外,还有睢阳。张巡、许远率领唐军在睢阳坚守数月,挡住了叛军南下的步伐,为唐朝军队的集结和反攻争取了时间,使得江南地区免受战火涂炭,保障了唐朝的经济命脉。1.3安史之乱影响:(1)小组讨论:将学生分为政治、经济、社会三个小组,分别从对应角度分析安史之乱的影响。(2)成果展示:各小组代表发言,分享讨论成果,教师补充完善,引导学生全面认识安史之乱对唐朝的沉重打击。1.3.1 政治影响:安史之乱后,中央集权严重削弱,藩镇割据加剧,各地藩镇拥兵自重,不再听从中央号令。 宦官势力崛起,朝廷内部斗争激烈,唐朝政治更加黑暗腐败,统治基础受到严重动摇。 1.3.2 经济影响:北方经济遭到严重破坏,大量农田荒芜,人口锐减,粮食产量大幅下降,经济陷入困境。 经济重心加速南移,南方经济逐渐成为唐朝财政的主要支撑,对后世经济格局产生深远影响。 1.3.3 社会影响:战争导致大量人口死亡,社会治安恶化,民族矛盾和社会阶层矛盾进一步激化。 百姓流离失所,生活困苦不堪,社会动荡不安,唐朝的社会秩序遭到严重破坏。 角色扮演类历史人物访谈:安排学生分别扮演唐玄宗、安禄山、杨国忠、郭子仪等人物,以访谈节目形式展开。扮演记者的学生针对安史之乱相关问题提问,如问唐玄宗后期为何疏于朝政,问安禄山起兵动机等,通过角色代入加深对人物和事件原因的理解。 朝堂辩论:模拟唐朝朝堂场景,部分学生扮演主张加强中央集权、限制节度使权力的官员,另一部分扮演维护节度使利益的官员,就节度使权力问题展开辩论,体会安史之乱前唐朝政治矛盾。 培养史料实证素养:通过提供丰富多元的史料,让学生学会从史料中提取有效信息,依据史料进行合理的分析和推理,从而培养学生史料实证的历史学科核心素养,使其能够更加客观、准确地认识历史事件发生的原因。 构建时空观念:利用地图和时间轴,将安史之乱这一复杂历史事件置于特定的时间和空间框架下进行讲解,帮助学生清晰地梳理事件发展的先后顺序和地理位置变化,构建完整的时空观念,让学生更好地理解历史事件的动态过程和相互关联。 提升综合分析能力:引导学生从政治、经济、社会等多方面分析安史之乱的影响,旨在培养学生全面、综合地看待历史问题的能力,明白历史事件的影响是多维度的,且各方面相互作用、相互影响,从而提升学生的历史思维水平和综合分析能力。

讲授新课(二) 任务二、黄巢起义与唐朝灭亡(15分钟)2.1黄巢起义背景 2.1.1延续安史之乱后的社会问题:史料1:“唐朝末年政治腐败,咸通年间的唐懿宗荒淫堕落,终日宴游,听乐看戏,不理朝政,继立的唐僖宗由宦官田令孜扶持登基,他称田令孜为阿父,将所有政事都交予田令孜,自己专事声色犬马,斗鸡打球,田令孜招权纳贿,朝政腐败不堪。”史料2:“以皇帝为首的统治阶级对民众土地不断地兼并掠夺,从长安到全国其他诸州遍布着政府田庄,皇室田庄,地主官僚的田庄,僧侣寺院也不断的兼并土地。咸通末年,豪富人家占有广大土地,贫苦人家则一点地方都没有。”“唐末政府的赋役剥削日益苛重,通过对盐、茶、酒的专卖以及各种苛捐杂税,对民众进行暴敛剥削。”史料3:“唐宣宗大中十三年(859年)十二月,浙东爆发了裘甫领导的农民起义。唐懿宗咸通九年(868年),桂林戍卒在庞勋等人领导下举行起义。咸通十四年(873年),关东地区发生了严重旱灾。”“但唐懿宗不去赈济灾民,还派大批官吏到地方上催交赋税,对不交的百姓进行鞭笞,百姓卖房卖妻卖子都交不上赋税。”思考:黄巢为什么会起义?(1)政治昏暗:唐朝后期皇帝昏庸,像唐懿宗、唐僖宗不理朝政,官员贪污盛行,卖官鬻爵。同时,宦官专权,能操纵皇位更迭,还存在牛李党争,大臣忙于内斗,政治混乱。(2)经济压迫:贵族富商大肆兼并土地,均田制瓦解,农民大量失地 。政府为维持开支,不断加税,百姓负担极重。(3)社会动荡:藩镇割据,各自拥兵,互相混战,截留赋税,破坏经济。加之水旱蝗灾频发,粮食歉收,民不聊生。2.2起义过程:2.2.1起义爆发:黄巢响应王仙芝起义,后成为起义军领袖,领导农民反抗唐朝的黑暗统治。 起义军在黄巢的带领下,迅速发展壮大,成为唐朝统治的又一重大威胁。 2.2.2进军路线与建立政权:黄巢起义军转战多地,最终攻入长安,建立了大齐政权。 起义军的进军路线从广州到洛阳再到长安,沿途对唐朝统治造成巨大冲击。 2.2.3政权困境:大齐政权缺乏稳固的统治基础和经济支持,内部矛盾重重,难以维持稳定。 黄巢在长安的统治面临着诸多困境,无法有效治理国家,政权最终走向失败。 2.3对唐朝的冲击: 2.3.1军事打击:起义军对唐朝军队的多次重大胜利,削弱了唐朝的军事力量,使其难以有效抵抗藩镇割据。 唐朝军队在与起义军的作战中屡屡受挫,军事实力大幅下降,统治基础进一步动摇。 2.3.2经济破坏:起义军转战多地,对各地经济造成严重破坏,唐朝财政陷入崩溃边缘。 经济的破坏使唐朝政府的财政收入锐减,无法维持正常的统治秩序,加速了唐朝的衰亡。 2.3.3民心丧失:黄巢起义使唐朝政府在民众心中的威望一落千丈,民心尽失,百姓对唐朝统治失去信心。 反映百姓对唐朝政府失望、对起义军支持的史料文字,揭示了唐朝统治的合法性危机。 2.4唐朝灭亡:2.4.1唐朝名存实亡:各地藩镇纷纷割据自立,不再听从中央号令,唐朝中央政府形同虚设。 唐朝的统治名存实亡,国家陷入分裂割据的局面,无法实现有效的统一。 2.4.2朱温崛起与唐朝灭亡:朱温原是黄巢起义军将领,后投降唐朝,逐渐发展壮大,成为唐朝末年最具实力的藩镇势力。 朱温逼迫唐哀帝禅位,建立后梁,唐朝正式灭亡,中国历史进入五代十国时期。 举办小型历史研讨会:教师提前布置研讨主题,如“黄巢起义是不是唐朝灭亡的决定性因素”“唐朝末年的政治腐败如何一步步导致王朝覆灭”。学生自主查阅资料,在课堂上分组讨论,推选代表发言,其他小组可提问、补充,展开深入研讨。 绘制历史漫画故事:要求学生以漫画形式呈现黄巢起义到唐朝灭亡的关键事件,如黄巢起义爆发场景、长安攻防战、朱温逼迫唐哀帝禅位等。绘制完成后,学生向全班讲述漫画故事,串联历史事件。 思维培养:举办历史研讨会,引导学生围绕主题深入思考,培养批判性思维和分析问题能力。在讨论、交流中,学生学会从不同角度看待历史事件,提升历史思维水平。 创意激发:绘制历史漫画故事,激发学生的创造力和想象力,将抽象历史具象化。讲述漫画故事能锻炼学生的叙事能力,帮助学生以生动有趣的方式梳理历史发展脉络。

讲授新课(三) 任务三、五代十国的更迭与分立(8分钟)3.1 五代十国概况:3.1.1 定义解释:五代指后梁、后唐、后晋、后汉、后周,十国包括吴、南唐、吴越、楚、前蜀、后蜀、南汉、南平、闽、北汉。 五代主要在中原地区更迭,十国主要分布在南方和北方部分地区,形成割据并立的局面。 3.1.2 地图展示:展示五代十国时期的地图,标注各政权的疆域范围和都城位置。 通过地图直观呈现五代十国的地理分布和政治格局,帮助理解当时的历史形势。 3.2 五代更迭:3.2.1 后梁建立与灭亡:朱温建立后梁,与晋王李克用、李存勖父子长期争战,最终被后唐所灭。 后梁统治期间,政治腐败,社会动荡,未能有效实现国家的统一和稳定。 3.2.2 后唐兴衰:后唐建立后,后期内乱频繁,石敬瑭勾结契丹灭后唐,政权更迭频繁。 后唐的兴衰反映了中原地区政权的不稳定性,以及与周边少数民族政权的复杂关系。 3.2.3 后晋、后汉、后周 后晋石敬瑭割让燕云十六州给契丹,后汉刘知远建立后汉,后周郭威、柴荣父子进行改革,国力增强。 后晋、后汉、后周的兴衰过程体现了中原地区政权的更迭与统治者的治国能力对国家发展的影响。 3.3 十国并立:3.3.1 南方诸国: 南方九个政权的建立者、都城、主要发展特点和灭亡原因各不相同。 吴、南唐、吴越、楚、前蜀、后蜀、南汉、南平、闽等政权在割据期间,各有发展与局限。 3.3.2 北汉: 北汉位于太原,是十国中唯一在北方的政权,最终被北宋所灭。 北汉的存在反映了北方地区在五代十国时期的割据状态,以及与中原政权的对立关系。 3.4政权格局形成原因3.4.1唐朝藩镇割据遗患:唐朝后期藩镇林立,各藩镇拥兵自重,形成了地方割据势力,为五代十国的分裂局面埋下了伏笔。3.4.2中央集权衰落:唐朝灭亡后,中央政权失去了对全国的有效控制,地方势力趁机崛起,纷纷建立自己的政权。3.4.3民族矛盾与冲突:五代十国时期,周边少数民族政权如契丹等不断侵扰中原,中原政权忙于应对边患,无暇统一全国,同时也使一些地方政权为求自保而寻求外部势力支持,加剧了分裂。3.5 影响:3.5.1 政治方面:政治制度的演变和局部创新,如枢密使权力的扩大,对宋朝加强中央集权产生了重要影响。 五代十国时期的政治变革为后世政治制度的发展提供了经验和教训。 3.5.2 经济方面:经济重心进一步南移,南方各国在农业、手工业、商业等方面取得了一定的发展成就。 南方经济的发展为后世经济格局的形成奠定了基础,促进了区域经济的繁荣。 3.5.3 文化方面:文化在动荡时期得以传承与发展,如李煜的诗词、顾闳中的《韩熙载夜宴图》等,对中国文化史做出了贡献。 五代十国时期的文化成就体现了文化的顽强生命力和创造力。 3.5.4 民族融合方面:各政权之间以及与周边少数民族的交流、冲突,推动了统一多民族国家的发展。 民族迁徙和融合促进了文化的交流与融合,为中华民族的多元一体格局的发展做出了贡献。 一、趣味知识竞赛 活动内容:将学生分成若干小组,开展五代十国知识竞赛。设置必答题,涵盖五代十国政权名称、开国君主、存续时间等基础内容;抢答题围绕重要历史事件,如陈桥兵变、后唐灭梁等;风险题则聚焦政权更迭原因、影响等深度分析类题目。各小组竞争抢答,累计得分。 二、制作历史时间轴与思维导图 活动内容:学生独自制作五代十国历史时间轴,要求精确标注政权建立、灭亡时间及重大事件节点;同时绘制思维导图,梳理政权更迭关系、各政权政治经济特点等内容。完成后相互交流,补充完善。 激发学生主动学习热情,巩固五代十国基础知识,锻炼反应与团队协作能力,加深对复杂历史信息的记忆。帮助学生构建清晰的时空框架,理解五代十国历史发展脉络,培养归纳总结与逻辑思维能力,提升自主学习能力。

课堂小结 与学生一起回顾安史之乱、黄巢起义、唐朝灭亡、五代十国更迭与分立等重要知识点,总结唐朝由盛转衰的历史过程和原因,强调这一时期在中国历史发展中的重要地位。 总结归纳,促使知识内化。

课堂延伸 布置课后作业,让学生收集资料,以“假如我是唐玄宗,如何避免安史之乱”或“我眼中的五代十国”为题,写一篇小论文,加深对本节课内容的理解。

课堂练习 1.“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了A.八王之乱 B.安史之乱 C.官吏冗余 D.宦官专权答案:B2.易中天教授在评述某历史事件时指出:“如此盛世,让日渐年迈的唐玄宗志得意满,他沉醉于《霓裳羽衣曲》,痴迷于和杨贵妃的二人世界,任用奸臣……而边地胡人……起兵范阳,升平日久的唐王朝不堪一击,平叛之路漫长而又艰辛。”该历史事件( )A.兼并了北方的大小割据势力 B.阻碍了民族之间的交融C.导致了唐朝的直接灭亡 D.导致了藩镇割据局面的形成答案:D3.五代十国是我国历史上一个混乱、动荡黑暗的历史时期,本质上是唐末藩镇割据的继续和发展,但实际上,这一时期一直都存在着统一的因素,而且统一因素在不断的增长,包括政治、经济、军事、民族以及文化思想诸方面,特别是中华民族传统文化思想起到了一种强烈的凝聚力作用。材料从整体上体现出该阶段的特点是( )A.藩镇割据的延续 B.中华民族传统文化思想的凝聚力C.政权分立中孕育着统一 D.各地经济发展的密切联系答案:C 检测课堂教学效果。

课后反思 反思教学过程中,学生对历史事件原因分析的理解程度、小组讨论的效果、史料运用是否得当等问题,思考如何改进教学方法和策略,提高教学效果,如在讲解复杂历史概念时可增加更多实例,让学生更易理解。 反思得失,不断前进。

附1:板书设计

读

解

标

课

元

单

壹

析

分

材

教

元

单

贰

标

目

习

学

元

单

叁

计

设

学

教

元

单

肆

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(第1—7课)

1.2022年课标要求

〖导论〗隋朝的建立结束了数百年的政权分立状态,它创建的科举制度逐渐成为后世选拔官员的主要途径。唐初统治者改良政治,发展生产,形成了“贞观之治”的太平局面。到开元年间,唐朝经济繁荣,社会稳定,文化发达,中外交流活跃,国力达到顶峰。此后,“安史之乱”爆发,唐朝盛世景象结束。

〖内容要求〗

通过了解隋朝的兴亡、“贞观之治”与“开元盛世”,知道隋朝速亡和唐朝兴盛的原因;了解科举制度创建、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等史事,从制度、经济、文学艺术、民族交往、中外文化交流等方面认识隋唐王朝在世界历史上的重要地位;通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

2.2022年课标解读

(1)朝代兴衰:要求学生了解隋朝兴亡、贞观之治与开元盛世,明白隋朝快速灭亡、唐朝兴盛的原因,从政治更迭中把握历史发展脉络。

(2)重要史实:涵盖科举制创立、大运河开通、文成公主入藏、鉴真东渡、玄奘西行等内容,这些史实分别从制度、交通、民族、外交层面,展现隋唐丰富的历史面貌。

(3)唐朝地位:引导学生从制度创新、经济繁荣、文学艺术昌盛、民族交往密切、中外文化交流频繁等方面,认识唐朝在世界历史上的重要地位。

(4)社会危机:通过安史之乱后的藩镇割据、五代十国局面,让学生认识唐末五代的社会危机,理解唐朝由盛转衰的过程与影响。

本单元教材主要内容:

单元主题:繁荣与开放的时代(隋唐时期:581年——907年)

在漫长的中国历史长河中,隋唐时期无疑是一颗璀璨夺目的明珠,闪耀着繁荣与开放的光芒,构成七年级下册历史第一单元的核心内容。

这一时期,结束了自魏晋南北朝以来长达数百年的分裂割据局面,隋朝实现了全国统一 ,为后续的发展奠定基础。大运河的开凿,如一条经济纽带,贯通南北,极大地促进了南北经济交流与文化融合,影响深远。而科举制的创立,打破了世家大族对仕途的垄断,为国家选拔人才提供了新途径,让无数寒门子弟有了施展才华的机会。

唐朝建立后,更是将繁荣与开放推向新高度。唐太宗李世民开创“贞观之治”,他汲取隋亡教训,任人唯贤、虚心纳谏,政治清明,百姓安居乐业;武则天承上启下,推行改革,延续唐朝发展态势;唐玄宗李隆基开创“开元盛世”,唐朝在政治、经济、文化、外交等各方面全面繁荣,国力鼎盛,长安成为当时世界上最为繁华的国际大都市。

唐朝的文化艺术也达到了前所未有的高度,诗歌、绘画、书法、音乐等领域名家辈出,李白的豪放飘逸、杜甫的沉郁顿挫、颜真卿书法的雄浑大气、吴道子绘画的栩栩如生,都成为中华文化的瑰宝。在对外交流方面,唐朝秉持开放包容的态度,丝绸之路贸易往来频繁,玄奘西行取经、鉴真东渡传法,日本遣唐使多次来华学习,让世界看到了中国的强盛与包容,也让中国吸收了外来文化的精华。

然而,盛极必衰,“安史之乱”成为唐朝由盛转衰的转折点,此后藩镇割据、宦官专权,唐朝逐渐走向衰落,直至灭亡。但隋唐时期所创造的辉煌成就,对后世中国乃至整个东亚文化圈都产生了不可磨灭的影响,其繁荣与开放的精神,值得我们深入学习与探究。

2、单元大概念架构

本单元主要讲述隋唐时期的历史,这是中国古代历史上的鼎盛时期。政治上,国家统一,中央集权加强;经济上,农业、手工业、商业繁荣;文化上,诗歌、艺术、科技等领域成就斐然;对外交往频繁,呈现出开放包容的态势。通过本单元学习,学生能了解隋唐繁荣开放的表现,认识其在历史发展中的重要地位。

3、整体教学流程透视

(1)课堂导入环节以科学性、趣味性、灵活性和启发性原则,通过视频、图片等方式,采用设疑、悬念导入法、直观导入法、开门见山法、直接破题法、温故知新等方法导学激趣。

(2)导入新课后,出示学习目标,学科核心素养,明确学习的重难点和要求,明晰地让学生知道通过本节学习应该掌握哪些知识点,形成何种能力,从而进入自主学习环节。

(3)自主学习,让学生整体感知教材,对基本史实有一定了解,再对重难点进行精细预习,标画重点内容。

(4)小组合作,问题探究要围绕教材的重点、难点内容展开,教师要把教学的重点、难点问题交给学生去小组讨论、合作探究。教师可先提出问题引导学生探究。

(5)当堂检测,着重在于以各种形式检测学生学习的效果,可以通过口答、自背、做题等方式完成。根据课堂情况,灵活掌控教学环节,每节课至少留出3至5分钟进行测验训练,发现问题,及时解决。做到堂堂清,不欠账。

4、本单元教材体例

(1)单元标题与引言

单元标题:明确主题为“繁荣与开放的时代”,简洁地概括了隋唐时期的时代特征。

单元引言:以生动的文字描述引入单元内容,介绍隋唐时期在政治、经济、文化等方面的辉煌成就,引发学生的学习兴趣,为整个单元的学习奠定基调。

(2)课文正文

子目结构:每个课都包含多个子目,如“隋朝的统一与灭亡”一课有“隋的统一”“开通大运河”“开创科举取士制度”“隋朝的灭亡”等子目,使内容条理清晰,便于学生理解和掌握。

内容呈现:以时间为线索,采用叙事与分析相结合的方式,介绍历史事件、人物和现象。除文字叙述外,还配有大量的历史图片、图表等,如唐朝长安城平面图、曲辕犁和筒车图片等,增强了教材的直观性和可读性。

(3)史料与史论

史料运用:穿插了丰富的史料,如文献记载、古人诗词等,帮助学生了解历史的原始资料,培养学生的史料实证能力。如在介绍科举制时,引用了相关的古代典籍记载。

史论结合:在叙述历史的过程中,适时给出一些史论观点,引导学生对历史事件和现象进行思考和分析,培养历史思维能力。如对“贞观之治”“开元盛世”等盛世局面的评价和分析。

(4)辅助栏目

栏目1、想一想:设置一些启发性的问题,引导学生思考历史问题,培养学生的思维能力和创新意识。

栏目2、相关史事:补充与正文相关的历史事件、人物故事等,拓展学生的知识面,加深对正文内容的理解。

栏目3、材料研读:借原始史料,如文献、书信等,让学生明白史料是认知历史的关键,学会从史料提取信息,基于可靠史料下结论。像学隋朝大运河,用不同记载助学生判断其影响。引导剖析材料,挖掘史料背景、内容及背后的历史。例如借三省六部制史料,帮助学生理解唐朝政治制度。

栏目4、学史崇德:

厚植家国情怀:“相关史事”等栏目讲述玄奘西行等事迹,让学生感受先辈使命感,激发民族自豪感与文化自信。

传承传统美德:通过正文、史料展现古人品质,如唐太宗纳谏、魏征直谏,引导学生践行正直、谦逊等美德。

汲取精神力量:“课后活动”等板块设讨论,如鉴真东渡,让学生汲取不畏艰险的精神,激励自己直面困难。

(5)课后活动与知识拓展

①课后活动:

巩固知识:借填空、选择等基础题目,帮学生回顾、强化历史事件、人物等基础知识,加深对重点内容的理解。

锻炼综合能力:通过论文撰写、短剧表演、手抄报制作等活动,培养学生文字表达、团队协作、信息整合等能力。如“隋唐文化展览”活动,全方位提升学生能力。

培养历史思维:讨论、探究类活动,如探讨隋唐兴衰原因,培养学生批判性思维和历史解释能力,使其客观、全面看待历史。

②知识拓展:对一些历史概念、事件等进行更深入的介绍,满足学生的探究欲望,为有兴趣的学生提供进一步学习的空间。

(6)单元小结

知识梳理:以简洁的文字和图表形式,对本单元的重要历史事件、人物、制度等进行梳理和总结,帮助学生构建知识框架,形成整体的历史认知。

学习方法指导:对本单元的学习方法进行总结和指导,如如何分析历史事件的原因和影响、如何评价历史人物等,提高学生的历史学习能力。

一、教学目标:

1.知识与能力:学生能说出隋唐建立、统一及灭亡史实,列举隋唐政治、经济、文化、外交重要成就,如三省六部制、科举制、大运河等;能分析隋唐繁荣开放原因、表现及影响,提升史料实证、历史解释能力。

2.过程与方法:通过研读史料、小组讨论、角色扮演等活动,培养自主学习、合作探究能力,学会从不同角度分析历史问题。

3.情感态度与价值观:感受隋唐辉煌成就,增强民族自豪感;体会开放交流对国家发展重要性,树立开放包容意识。

二、学习重难点

重点:隋唐政治制度创新(科举制、三省六部制)、经济繁荣表现、文化成就(唐诗、书法、绘画等)、对外交往重要史实(鉴真东渡、玄奘西行)。

难点:理解隋唐繁荣开放内在联系及对后世影响,认识制度创新、文化交流在历史发展中的作用。

(第4课时)《第4课 安史之乱与唐朝衰亡》教学设计

本课课标 通过了解“安史之乱”后藩镇割据和五代十国的局面,认识唐末五代的社会危机。

本课定位 本单元共8课时,《安史之乱与唐朝衰亡》为第4课时,是初中历史课程中阐述中国古代唐朝历史转折的关键一课,它上承唐朝的繁荣昌盛,下启五代十国的分裂动荡,是理解中国古代王朝兴衰历程和历史发展规律的重要节点,有助于学生全面认识唐朝历史的全貌。

素养目标 唯物史观:引导学生运用唯物史观分析安史之乱爆发的原因、唐朝衰亡的必然性,理解经济基础与上层建筑的关系在历史发展中的作用。时空观念:帮助学生通过时间轴梳理安史之乱、黄巢起义、唐朝灭亡及五代十国更迭的时间脉络,在地图上标注相关事件发生地点,构建时空框架。史料实证:借助历史文献、图片等史料,让学生探究安史之乱爆发的原因、黄巢起义的影响等,培养史料分析与论证能力。历史解释:鼓励学生依据史料对历史事件和人物进行合理的解释与评价,如评价唐玄宗后期统治、黄巢起义军的行为等。家国情怀:通过了解唐朝由盛转衰的过程,让学生认识到国家稳定、统治者决策对国家发展的重要性,培养学生的责任感与忧患意识。

重难点 重点:安史之乱的原因、经过和影响;黄巢起义与唐朝灭亡的关系;五代十国更迭与分立的特点。难点:唐朝由盛转衰的原因分析;五代十国时期政权更迭频繁的根源探究。

教材分析 本课教材从安史之乱的爆发讲起,详细阐述了其爆发的原因、过程及对唐朝政治、经济、社会等方面的严重破坏,导致唐朝由盛转衰。接着介绍黄巢起义进一步动摇唐朝统治根基,最终唐朝灭亡。最后讲述五代十国时期政权更迭与分立的局面,呈现唐朝灭亡后的历史走向。教材内容编排逻辑清晰,层层递进,为学生理解唐朝衰亡的历史过程提供了清晰线索。本课关键词:安史之乱、黄巢起义、潘镇割据、朱温灭唐、五代十国本课为三部分:一:安史之乱二:黄巢起义与唐朝灭亡三:五代十国的更迭与分立

学情分析 学生在之前的学习中已对唐朝的繁荣有一定了解,容易对唐朝由盛转衰的历史产生好奇。但初中学生对历史事件的深层次原因分析能力还有待提高,抽象思维能力尚在发展中。需要教师通过生动的史料、案例等引导学生深入探究,培养其历史思维能力。

教学方法 讲授法:系统讲解重要历史事件、概念和发展脉络,如安史之乱的经过、五代十国的概念等。史料分析法:展示各类史料,让学生自主分析、讨论,得出结论,培养史料实证能力。小组合作法:组织学生小组讨论唐朝衰亡的原因、五代十国更迭的影响等问题,促进学生思维碰撞,培养合作与交流能力。

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【导入新课】展示唐朝前期繁荣景象的图片和文字资料,如长安城的繁华、贞观之治和开元盛世的成就等,然后展示安史之乱后唐朝破败的影像资料,提问学生:“是什么原因让繁荣的唐朝走向衰落?”引发学生兴趣,导入新课。 观看影像资料,思考问题。 通过视频了解唐朝前后的巨变,提高学生探究兴趣,引出本课。

讲授新课(一) 任务一、安史之乱(20分钟)1.1安史之乱背景:1.1.1政治腐败严重:史料1.《旧唐书》记载:“玄宗御极多年,尚长生轻举之术,于大同殿立真仙之像,每中夜夙兴,焚香顶礼”,表明唐玄宗后期追求长生,无心处理政事。史料2.《通鉴纪事本末》记载:唐玄宗欲以李林甫为相,张九龄进言“宰相系国安危,陛下相林甫,臣恐异日为庙社之忧”,但玄宗不从,最终导致李林甫把持朝政,而玄宗却对朝廷内外的行政、军政不闻不问。唐玄宗后期沉迷享乐,任用奸臣杨国忠等,朝政黑暗,卖官鬻爵成风,官场腐败不堪。 杨国忠专权跋扈,排挤忠良,导致朝廷内部矛盾重重,政治生态恶化,政府效能低下。 社会矛盾尖锐:史料3.唐朝末年,大量农民失去土地,成为佃农或流民,如诗人聂夷中在《咏田家》中写道“二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,剜却心头肉”,生动地描绘了农民生活的困苦。唐朝后期土地兼并严重,大量农民失去土地,沦为流民,贫富差距急剧扩大。 农民生活困苦不堪,赋税沉重,社会不稳定因素不断增加,阶级矛盾日益激化。 1.1.3 节度使势力膨胀:节度使集军、政、财权于一身,地方势力迅速膨胀,远超中央政府,形成尾大不掉之势。 安禄山等节度使拥兵自重,对中央政权构成严重威胁,成为唐朝统治的不稳定因素。 1.2 安史之乱经过: 1.2.1安禄山起兵:公元755年,安禄山以“忧国之危”、奉密诏讨伐杨国忠为借口,在范阳起兵叛乱。由于唐朝多年来和平已久,军队战斗力有所下降,且地方军备松弛,叛军一路势如破竹,迅速攻占大片土地。短短一个多月,就渡过黄河,直逼洛阳。1.2.2关键战役——潼关之战:唐玄宗匆忙应战,派封常清、高仙芝前往抵御,但二人因准备不足而战败。随后,唐玄宗听信谗言,斩杀封常清、高仙芝,启用病中的哥舒翰镇守潼关。潼关地势险要,是长安的重要屏障。哥舒翰主张坚守潼关,以逸待劳,消耗叛军。然而,唐玄宗急于求成,在杨国忠的怂恿下,不断催促哥舒翰出关迎敌。哥舒翰无奈之下出兵,结果中了叛军埋伏,二十万大军几乎全军覆没,潼关失守。这一战役的失败,使得长安门户大开,唐朝局势岌岌可危。唐玄宗决策失误的原因:从政治上看,杨国忠与哥舒翰有矛盾,杨国忠担心哥舒翰拥兵自重对自己不利,不断在玄宗面前进谗言,促使玄宗下令哥舒翰出关。从军事上看,唐玄宗对形势误判,认为叛军可轻易击败,没有认识到坚守潼关的战略意义。从个人心态看,唐玄宗晚年刚愎自用,听不进正确意见,且急于平叛,恢复自己的统治权威,所以不顾实际情况强令哥舒翰出关作战。1.2.3马嵬驿之变与安禄山称帝:潼关失守后,唐玄宗仓皇逃往蜀中。行至马嵬驿时,随行将士哗变,杀死杨国忠,并逼迫唐玄宗赐死杨贵妃,这就是著名的马嵬驿之变。马嵬驿之变后,唐玄宗继续南逃,太子李亨则北上灵武,在那里即位,是为唐肃宗。而安禄山在洛阳称帝,国号大燕,建立起与唐朝对抗的政权。1.2.4史思明被平:安禄山后来被其子安庆绪所杀,安庆绪继续与唐朝对抗。唐肃宗任用郭子仪、李光弼等将领,借助回纥兵的力量,开始对叛军进行反击。在一系列战斗中,唐军逐渐扭转局势。后来,史思明杀死安庆绪,自称大燕皇帝,继续叛乱。但史思明同样不得人心,最终被其子史朝义所杀。公元763年,史朝义兵败自杀,安史之乱历经八年,终于被平定。1.2.5安史之乱中的重要地点,除了上述的范阳、洛阳、长安、潼关、马嵬驿、灵武外,还有睢阳。张巡、许远率领唐军在睢阳坚守数月,挡住了叛军南下的步伐,为唐朝军队的集结和反攻争取了时间,使得江南地区免受战火涂炭,保障了唐朝的经济命脉。1.3安史之乱影响:(1)小组讨论:将学生分为政治、经济、社会三个小组,分别从对应角度分析安史之乱的影响。(2)成果展示:各小组代表发言,分享讨论成果,教师补充完善,引导学生全面认识安史之乱对唐朝的沉重打击。1.3.1 政治影响:安史之乱后,中央集权严重削弱,藩镇割据加剧,各地藩镇拥兵自重,不再听从中央号令。 宦官势力崛起,朝廷内部斗争激烈,唐朝政治更加黑暗腐败,统治基础受到严重动摇。 1.3.2 经济影响:北方经济遭到严重破坏,大量农田荒芜,人口锐减,粮食产量大幅下降,经济陷入困境。 经济重心加速南移,南方经济逐渐成为唐朝财政的主要支撑,对后世经济格局产生深远影响。 1.3.3 社会影响:战争导致大量人口死亡,社会治安恶化,民族矛盾和社会阶层矛盾进一步激化。 百姓流离失所,生活困苦不堪,社会动荡不安,唐朝的社会秩序遭到严重破坏。 角色扮演类历史人物访谈:安排学生分别扮演唐玄宗、安禄山、杨国忠、郭子仪等人物,以访谈节目形式展开。扮演记者的学生针对安史之乱相关问题提问,如问唐玄宗后期为何疏于朝政,问安禄山起兵动机等,通过角色代入加深对人物和事件原因的理解。 朝堂辩论:模拟唐朝朝堂场景,部分学生扮演主张加强中央集权、限制节度使权力的官员,另一部分扮演维护节度使利益的官员,就节度使权力问题展开辩论,体会安史之乱前唐朝政治矛盾。 培养史料实证素养:通过提供丰富多元的史料,让学生学会从史料中提取有效信息,依据史料进行合理的分析和推理,从而培养学生史料实证的历史学科核心素养,使其能够更加客观、准确地认识历史事件发生的原因。 构建时空观念:利用地图和时间轴,将安史之乱这一复杂历史事件置于特定的时间和空间框架下进行讲解,帮助学生清晰地梳理事件发展的先后顺序和地理位置变化,构建完整的时空观念,让学生更好地理解历史事件的动态过程和相互关联。 提升综合分析能力:引导学生从政治、经济、社会等多方面分析安史之乱的影响,旨在培养学生全面、综合地看待历史问题的能力,明白历史事件的影响是多维度的,且各方面相互作用、相互影响,从而提升学生的历史思维水平和综合分析能力。

讲授新课(二) 任务二、黄巢起义与唐朝灭亡(15分钟)2.1黄巢起义背景 2.1.1延续安史之乱后的社会问题:史料1:“唐朝末年政治腐败,咸通年间的唐懿宗荒淫堕落,终日宴游,听乐看戏,不理朝政,继立的唐僖宗由宦官田令孜扶持登基,他称田令孜为阿父,将所有政事都交予田令孜,自己专事声色犬马,斗鸡打球,田令孜招权纳贿,朝政腐败不堪。”史料2:“以皇帝为首的统治阶级对民众土地不断地兼并掠夺,从长安到全国其他诸州遍布着政府田庄,皇室田庄,地主官僚的田庄,僧侣寺院也不断的兼并土地。咸通末年,豪富人家占有广大土地,贫苦人家则一点地方都没有。”“唐末政府的赋役剥削日益苛重,通过对盐、茶、酒的专卖以及各种苛捐杂税,对民众进行暴敛剥削。”史料3:“唐宣宗大中十三年(859年)十二月,浙东爆发了裘甫领导的农民起义。唐懿宗咸通九年(868年),桂林戍卒在庞勋等人领导下举行起义。咸通十四年(873年),关东地区发生了严重旱灾。”“但唐懿宗不去赈济灾民,还派大批官吏到地方上催交赋税,对不交的百姓进行鞭笞,百姓卖房卖妻卖子都交不上赋税。”思考:黄巢为什么会起义?(1)政治昏暗:唐朝后期皇帝昏庸,像唐懿宗、唐僖宗不理朝政,官员贪污盛行,卖官鬻爵。同时,宦官专权,能操纵皇位更迭,还存在牛李党争,大臣忙于内斗,政治混乱。(2)经济压迫:贵族富商大肆兼并土地,均田制瓦解,农民大量失地 。政府为维持开支,不断加税,百姓负担极重。(3)社会动荡:藩镇割据,各自拥兵,互相混战,截留赋税,破坏经济。加之水旱蝗灾频发,粮食歉收,民不聊生。2.2起义过程:2.2.1起义爆发:黄巢响应王仙芝起义,后成为起义军领袖,领导农民反抗唐朝的黑暗统治。 起义军在黄巢的带领下,迅速发展壮大,成为唐朝统治的又一重大威胁。 2.2.2进军路线与建立政权:黄巢起义军转战多地,最终攻入长安,建立了大齐政权。 起义军的进军路线从广州到洛阳再到长安,沿途对唐朝统治造成巨大冲击。 2.2.3政权困境:大齐政权缺乏稳固的统治基础和经济支持,内部矛盾重重,难以维持稳定。 黄巢在长安的统治面临着诸多困境,无法有效治理国家,政权最终走向失败。 2.3对唐朝的冲击: 2.3.1军事打击:起义军对唐朝军队的多次重大胜利,削弱了唐朝的军事力量,使其难以有效抵抗藩镇割据。 唐朝军队在与起义军的作战中屡屡受挫,军事实力大幅下降,统治基础进一步动摇。 2.3.2经济破坏:起义军转战多地,对各地经济造成严重破坏,唐朝财政陷入崩溃边缘。 经济的破坏使唐朝政府的财政收入锐减,无法维持正常的统治秩序,加速了唐朝的衰亡。 2.3.3民心丧失:黄巢起义使唐朝政府在民众心中的威望一落千丈,民心尽失,百姓对唐朝统治失去信心。 反映百姓对唐朝政府失望、对起义军支持的史料文字,揭示了唐朝统治的合法性危机。 2.4唐朝灭亡:2.4.1唐朝名存实亡:各地藩镇纷纷割据自立,不再听从中央号令,唐朝中央政府形同虚设。 唐朝的统治名存实亡,国家陷入分裂割据的局面,无法实现有效的统一。 2.4.2朱温崛起与唐朝灭亡:朱温原是黄巢起义军将领,后投降唐朝,逐渐发展壮大,成为唐朝末年最具实力的藩镇势力。 朱温逼迫唐哀帝禅位,建立后梁,唐朝正式灭亡,中国历史进入五代十国时期。 举办小型历史研讨会:教师提前布置研讨主题,如“黄巢起义是不是唐朝灭亡的决定性因素”“唐朝末年的政治腐败如何一步步导致王朝覆灭”。学生自主查阅资料,在课堂上分组讨论,推选代表发言,其他小组可提问、补充,展开深入研讨。 绘制历史漫画故事:要求学生以漫画形式呈现黄巢起义到唐朝灭亡的关键事件,如黄巢起义爆发场景、长安攻防战、朱温逼迫唐哀帝禅位等。绘制完成后,学生向全班讲述漫画故事,串联历史事件。 思维培养:举办历史研讨会,引导学生围绕主题深入思考,培养批判性思维和分析问题能力。在讨论、交流中,学生学会从不同角度看待历史事件,提升历史思维水平。 创意激发:绘制历史漫画故事,激发学生的创造力和想象力,将抽象历史具象化。讲述漫画故事能锻炼学生的叙事能力,帮助学生以生动有趣的方式梳理历史发展脉络。

讲授新课(三) 任务三、五代十国的更迭与分立(8分钟)3.1 五代十国概况:3.1.1 定义解释:五代指后梁、后唐、后晋、后汉、后周,十国包括吴、南唐、吴越、楚、前蜀、后蜀、南汉、南平、闽、北汉。 五代主要在中原地区更迭,十国主要分布在南方和北方部分地区,形成割据并立的局面。 3.1.2 地图展示:展示五代十国时期的地图,标注各政权的疆域范围和都城位置。 通过地图直观呈现五代十国的地理分布和政治格局,帮助理解当时的历史形势。 3.2 五代更迭:3.2.1 后梁建立与灭亡:朱温建立后梁,与晋王李克用、李存勖父子长期争战,最终被后唐所灭。 后梁统治期间,政治腐败,社会动荡,未能有效实现国家的统一和稳定。 3.2.2 后唐兴衰:后唐建立后,后期内乱频繁,石敬瑭勾结契丹灭后唐,政权更迭频繁。 后唐的兴衰反映了中原地区政权的不稳定性,以及与周边少数民族政权的复杂关系。 3.2.3 后晋、后汉、后周 后晋石敬瑭割让燕云十六州给契丹,后汉刘知远建立后汉,后周郭威、柴荣父子进行改革,国力增强。 后晋、后汉、后周的兴衰过程体现了中原地区政权的更迭与统治者的治国能力对国家发展的影响。 3.3 十国并立:3.3.1 南方诸国: 南方九个政权的建立者、都城、主要发展特点和灭亡原因各不相同。 吴、南唐、吴越、楚、前蜀、后蜀、南汉、南平、闽等政权在割据期间,各有发展与局限。 3.3.2 北汉: 北汉位于太原,是十国中唯一在北方的政权,最终被北宋所灭。 北汉的存在反映了北方地区在五代十国时期的割据状态,以及与中原政权的对立关系。 3.4政权格局形成原因3.4.1唐朝藩镇割据遗患:唐朝后期藩镇林立,各藩镇拥兵自重,形成了地方割据势力,为五代十国的分裂局面埋下了伏笔。3.4.2中央集权衰落:唐朝灭亡后,中央政权失去了对全国的有效控制,地方势力趁机崛起,纷纷建立自己的政权。3.4.3民族矛盾与冲突:五代十国时期,周边少数民族政权如契丹等不断侵扰中原,中原政权忙于应对边患,无暇统一全国,同时也使一些地方政权为求自保而寻求外部势力支持,加剧了分裂。3.5 影响:3.5.1 政治方面:政治制度的演变和局部创新,如枢密使权力的扩大,对宋朝加强中央集权产生了重要影响。 五代十国时期的政治变革为后世政治制度的发展提供了经验和教训。 3.5.2 经济方面:经济重心进一步南移,南方各国在农业、手工业、商业等方面取得了一定的发展成就。 南方经济的发展为后世经济格局的形成奠定了基础,促进了区域经济的繁荣。 3.5.3 文化方面:文化在动荡时期得以传承与发展,如李煜的诗词、顾闳中的《韩熙载夜宴图》等,对中国文化史做出了贡献。 五代十国时期的文化成就体现了文化的顽强生命力和创造力。 3.5.4 民族融合方面:各政权之间以及与周边少数民族的交流、冲突,推动了统一多民族国家的发展。 民族迁徙和融合促进了文化的交流与融合,为中华民族的多元一体格局的发展做出了贡献。 一、趣味知识竞赛 活动内容:将学生分成若干小组,开展五代十国知识竞赛。设置必答题,涵盖五代十国政权名称、开国君主、存续时间等基础内容;抢答题围绕重要历史事件,如陈桥兵变、后唐灭梁等;风险题则聚焦政权更迭原因、影响等深度分析类题目。各小组竞争抢答,累计得分。 二、制作历史时间轴与思维导图 活动内容:学生独自制作五代十国历史时间轴,要求精确标注政权建立、灭亡时间及重大事件节点;同时绘制思维导图,梳理政权更迭关系、各政权政治经济特点等内容。完成后相互交流,补充完善。 激发学生主动学习热情,巩固五代十国基础知识,锻炼反应与团队协作能力,加深对复杂历史信息的记忆。帮助学生构建清晰的时空框架,理解五代十国历史发展脉络,培养归纳总结与逻辑思维能力,提升自主学习能力。

课堂小结 与学生一起回顾安史之乱、黄巢起义、唐朝灭亡、五代十国更迭与分立等重要知识点,总结唐朝由盛转衰的历史过程和原因,强调这一时期在中国历史发展中的重要地位。 总结归纳,促使知识内化。

课堂延伸 布置课后作业,让学生收集资料,以“假如我是唐玄宗,如何避免安史之乱”或“我眼中的五代十国”为题,写一篇小论文,加深对本节课内容的理解。

课堂练习 1.“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了A.八王之乱 B.安史之乱 C.官吏冗余 D.宦官专权答案:B2.易中天教授在评述某历史事件时指出:“如此盛世,让日渐年迈的唐玄宗志得意满,他沉醉于《霓裳羽衣曲》,痴迷于和杨贵妃的二人世界,任用奸臣……而边地胡人……起兵范阳,升平日久的唐王朝不堪一击,平叛之路漫长而又艰辛。”该历史事件( )A.兼并了北方的大小割据势力 B.阻碍了民族之间的交融C.导致了唐朝的直接灭亡 D.导致了藩镇割据局面的形成答案:D3.五代十国是我国历史上一个混乱、动荡黑暗的历史时期,本质上是唐末藩镇割据的继续和发展,但实际上,这一时期一直都存在着统一的因素,而且统一因素在不断的增长,包括政治、经济、军事、民族以及文化思想诸方面,特别是中华民族传统文化思想起到了一种强烈的凝聚力作用。材料从整体上体现出该阶段的特点是( )A.藩镇割据的延续 B.中华民族传统文化思想的凝聚力C.政权分立中孕育着统一 D.各地经济发展的密切联系答案:C 检测课堂教学效果。

课后反思 反思教学过程中,学生对历史事件原因分析的理解程度、小组讨论的效果、史料运用是否得当等问题,思考如何改进教学方法和策略,提高教学效果,如在讲解复杂历史概念时可增加更多实例,让学生更易理解。 反思得失,不断前进。

附1:板书设计

读

解

标

课

元

单

壹

析

分

材

教

元

单

贰

标

目

习

学

元

单

叁

计

设

学

教

元

单

肆

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录