高考生物专题综合检测11 生物的变异与进化(含答案)

文档属性

| 名称 | 高考生物专题综合检测11 生物的变异与进化(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 256.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 10:23:46 | ||

图片预览

文档简介

专题11 生物的变异与进化

综合检测

A组

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.人们可以利用可遗传变异来改良农作物的性状或对生物进化机制进行科学解释。中国科学院近代物理研究所的科研人员利用重离子辐射诱变育种技术,选育了多种粮食作物的优良突变体。下列相关叙述正确的是( )

A.人工设置诱变条件可让农作物朝人们需要的方向进行突变

B.诱变育种过程可能会导致处理材料细胞中发生染色体变异

C.经诱变育种获得的优良突变体对自然环境的适应能力更强

D.人为耕种管理的某种农作物种群的基因频率不会发生改变

答案B

2.中国科学家在广西获得了古大熊猫化石,将化石中提取到的线粒体DNA通过测序分析和比较,发现古大熊猫与现存大熊猫的相关DNA序列高度相似,且大熊猫与熊类有共同的远古祖先。下列叙述不合理的是( )

A.化石证据结合分子生物学分析,可为大熊猫进化提供更可靠的证据

B.化石中提取的线粒体DNA通过PCR进行扩增,作为测序的材料

C.该研究对获得大熊猫和熊类远古父系祖先的相关信息有直接帮助

D.造成现存大熊猫与古大熊猫基因差异的根本原因是发生了突变

答案 C

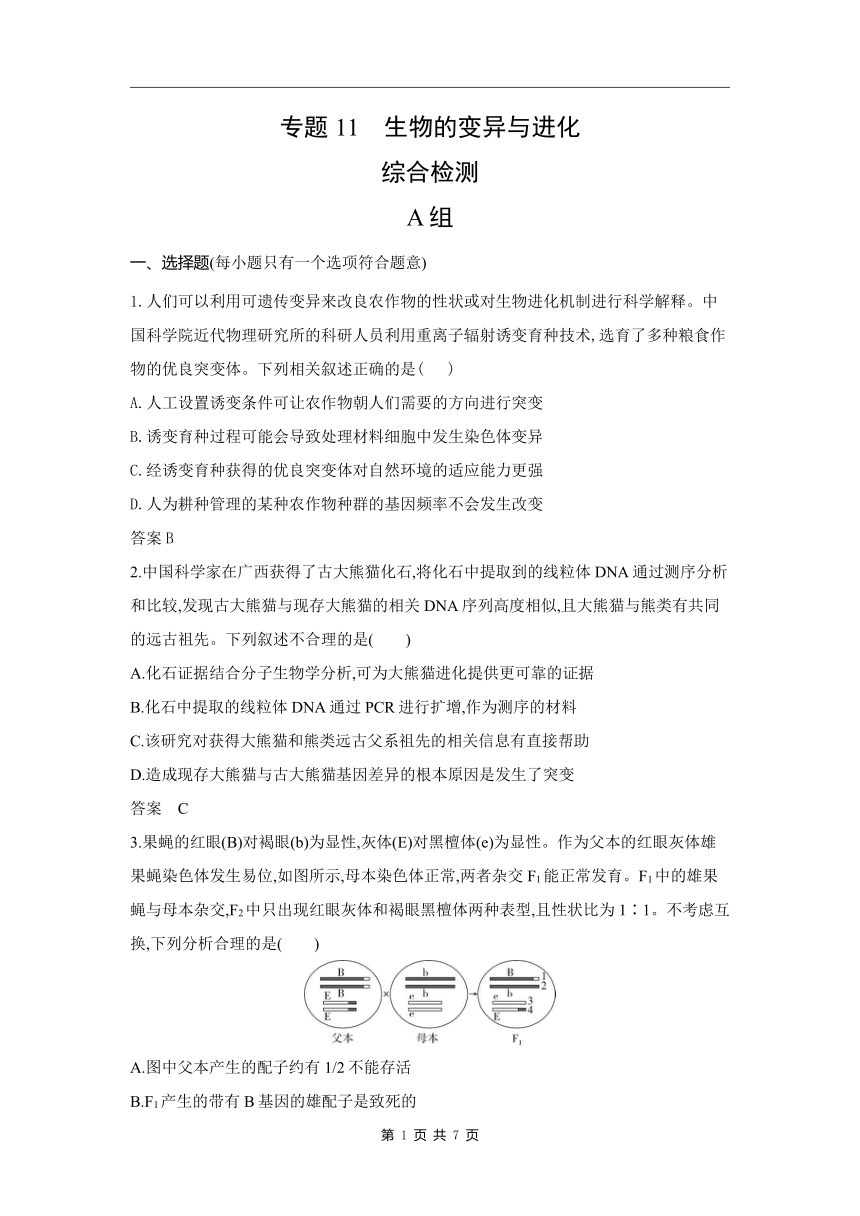

3.果蝇的红眼(B)对褐眼(b)为显性,灰体(E)对黑檀体(e)为显性。作为父本的红眼灰体雄果蝇染色体发生易位,如图所示,母本染色体正常,两者杂交F1能正常发育。F1中的雄果蝇与母本杂交,F2中只出现红眼灰体和褐眼黑檀体两种表型,且性状比为1∶1。不考虑互换,下列分析合理的是( )

A.图中父本产生的配子约有1/2不能存活

B.F1产生的带有B基因的雄配子是致死的

C.F1产生的带有E基因的雄配子是致死的

D.F2含有1、3或2、4染色体的个体死亡

答案 D

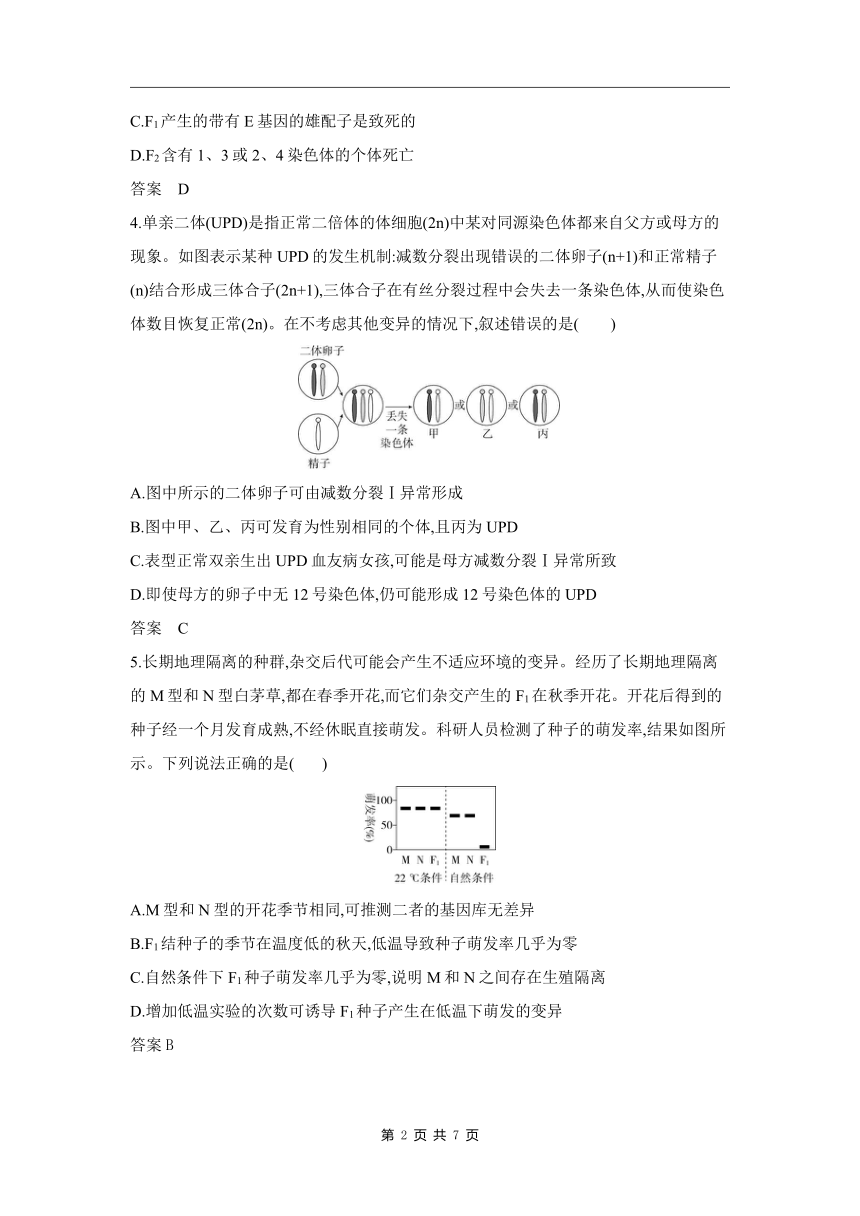

4.单亲二体(UPD)是指正常二倍体的体细胞(2n)中某对同源染色体都来自父方或母方的现象。如图表示某种UPD的发生机制:减数分裂出现错误的二体卵子(n+1)和正常精子(n)结合形成三体合子(2n+1),三体合子在有丝分裂过程中会失去一条染色体,从而使染色体数目恢复正常(2n)。在不考虑其他变异的情况下,叙述错误的是( )

A.图中所示的二体卵子可由减数分裂Ⅰ异常形成

B.图中甲、乙、丙可发育为性别相同的个体,且丙为UPD

C.表型正常双亲生出UPD血友病女孩,可能是母方减数分裂Ⅰ异常所致

D.即使母方的卵子中无12号染色体,仍可能形成12号染色体的UPD

答案 C

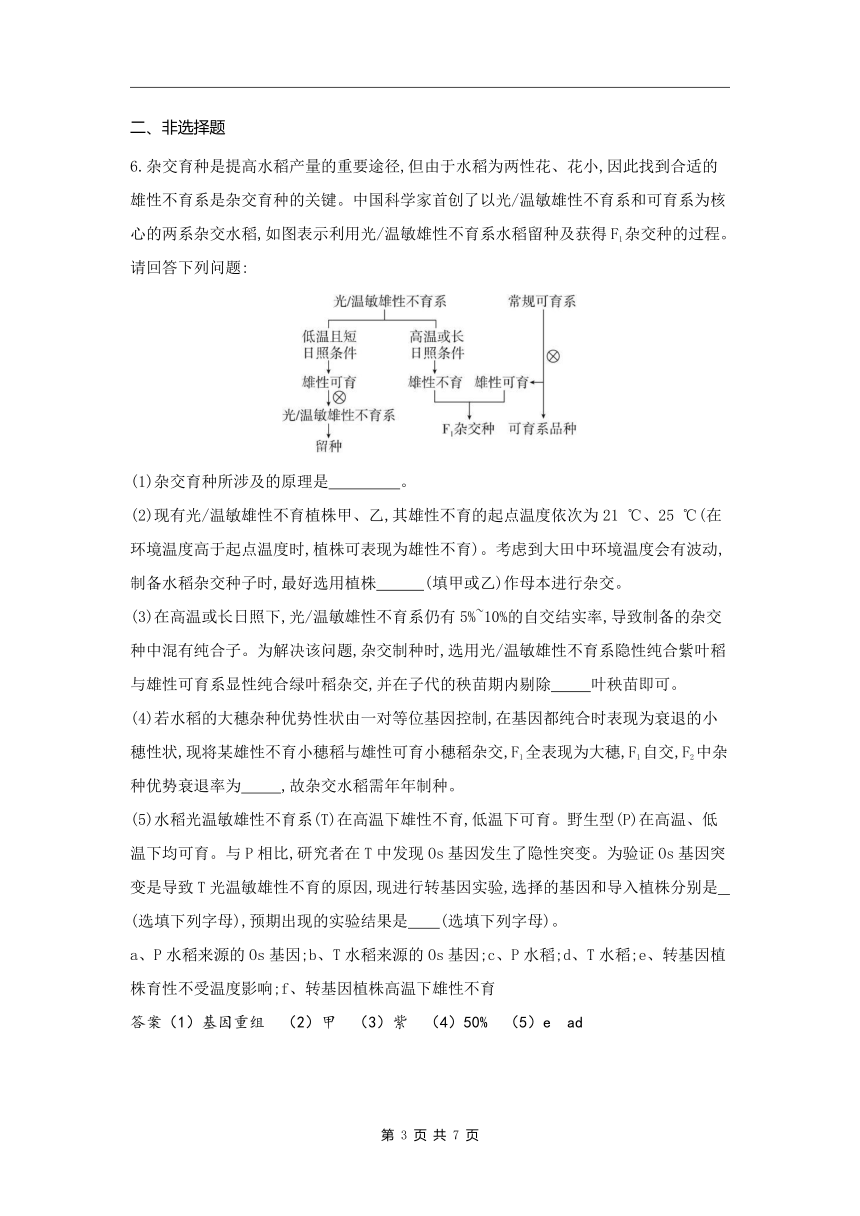

5.长期地理隔离的种群,杂交后代可能会产生不适应环境的变异。经历了长期地理隔离的M型和N型白茅草,都在春季开花,而它们杂交产生的F1在秋季开花。开花后得到的种子经一个月发育成熟,不经休眠直接萌发。科研人员检测了种子的萌发率,结果如图所示。下列说法正确的是( )

A.M型和N型的开花季节相同,可推测二者的基因库无差异

B.F1结种子的季节在温度低的秋天,低温导致种子萌发率几乎为零

C.自然条件下F1种子萌发率几乎为零,说明M和N之间存在生殖隔离

D.增加低温实验的次数可诱导F1种子产生在低温下萌发的变异

答案 B

非选择题

6.杂交育种是提高水稻产量的重要途径,但由于水稻为两性花、花小,因此找到合适的雄性不育系是杂交育种的关键。中国科学家首创了以光/温敏雄性不育系和可育系为核心的两系杂交水稻,如图表示利用光/温敏雄性不育系水稻留种及获得F1杂交种的过程。请回答下列问题:

(1)杂交育种所涉及的原理是 。

(2)现有光/温敏雄性不育植株甲、乙,其雄性不育的起点温度依次为21 ℃、25 ℃(在环境温度高于起点温度时,植株可表现为雄性不育)。考虑到大田中环境温度会有波动,制备水稻杂交种子时,最好选用植株 (填甲或乙)作母本进行杂交。

(3)在高温或长日照下,光/温敏雄性不育系仍有5%~10%的自交结实率,导致制备的杂交种中混有纯合子。为解决该问题,杂交制种时,选用光/温敏雄性不育系隐性纯合紫叶稻与雄性可育系显性纯合绿叶稻杂交,并在子代的秧苗期内剔除 叶秧苗即可。

(4)若水稻的大穗杂种优势性状由一对等位基因控制,在基因都纯合时表现为衰退的小穗性状,现将某雄性不育小穗稻与雄性可育小穗稻杂交,F1全表现为大穗,F1自交,F2中杂种优势衰退率为 ,故杂交水稻需年年制种。

(5)水稻光温敏雄性不育系(T)在高温下雄性不育,低温下可育。野生型(P)在高温、低温下均可育。与P相比,研究者在T中发现Os基因发生了隐性突变。为验证Os基因突变是导致T光温敏雄性不育的原因,现进行转基因实验,选择的基因和导入植株分别是 (选填下列字母),预期出现的实验结果是 (选填下列字母)。

a、P水稻来源的Os基因;b、T水稻来源的Os基因;c、P水稻;d、T水稻;e、转基因植株育性不受温度影响;f、转基因植株高温下雄性不育

答案(1)基因重组 (2)甲 (3)紫 (4)50% (5)e ad

B组

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.下列关于生物变异和进化的叙述,正确的是 ( )

A.捕食、竞争、迁入和迁出等都会引起种群发生进化

B.紫外线处理乳酸菌可引发基因突变或染色体变异

C.三倍体无子西瓜的细胞中无同源染色体,不能进行正常的减数分裂

D.适应形成的必要条件是生物表型上的有利变异和环境的定向选择

答案 A

2.萨克斯滨螺是一种海洋蜗牛,在过去10万年内成功进化为胎生,而其栖息地的“近亲”海洋蜗牛还是卵生,这种进化导致萨克斯滨螺可以扩散到新的栖息地。相关叙述错误的是( )

A.萨克斯滨螺和“近亲”海洋蜗牛构成一个种群,是进化的基本单位

B.萨克斯滨螺由卵生进化为胎生是一步步逐渐积累进化的结果

C.萨克斯滨螺化石是研究其进化的最直接、最重要的证据

D.萨克斯滨螺的基因频率发生定向改变使其适应新的环境

答案 A

3.为探究kdr基因突变对杀虫剂抗性的影响,使用溴氰菊酯和氯菊酯两种杀虫剂处理白纹伊蚊,结果如图。相关叙述正确的是( )

注:kdr基因突变型包含杂合子

A.杀虫剂的使用使kdr基因发生突变

B.kdr基因突变型个体对氯菊酯更敏感

C.实验结果说明突变型对杀虫剂的抵抗效果更好

D.轮换使用两种杀虫剂可延缓白纹伊蚊产生抗性

答案 D

4.蜜蜂的工蜂和蜂王都是二倍体,而雄蜂为单倍体。有一种黄蜂的群体中存在这样一种现象:一些雄蜂体内含有一种特殊的染色体psr,在受精时它能破坏来自同一染色体组的其他染色体,导致后代表型变化,其作用机制如图所示。下列叙述正确的是( )

A.psr含有雄蜂生长发育所需的全部基因

B.卵细胞经过受精形成的都是雌性

C.psr能从父方传给雄性和雌性子代

D.psr会在后代雄蜂中代代相传

答案 D

5.染色体平衡易位是指染色体的片段发生位置改变,但遗传物质总量没有发生改变的情况。大多数染色体平衡易位携带者无临床症状。某染色体平衡易位家系(平衡易位染色体为1号、3号染色体)如图所示。染色体检测发现Ⅲ-2的一条1号染色体缺失1个片段,Ⅲ-3的一条3号染色体增加1个片段,其余染色体均正常。不考虑染色体平衡易位对同源染色体的联会与分离的影响。下列叙述错误的是( )

A.Ⅲ-2和Ⅲ-3不是平衡易位携带者

B.Ⅰ-1产生正常配子的概率为1/4

C.Ⅱ-3体细胞中含有25种形态不同的染色体

D.Ⅱ-1和Ⅱ-2再生一个色觉正常的平衡易位携带者的概率为3/16

答案 C

6.基因渐渗是物种之间进行基因交流的现象。捻角山羊是巴基斯坦的“国宝”,适合在高海拔的极端环境中生存。山羊3 000~5 000年前才迁徙至青藏高原,通过与捻角山羊的杂交以及后代与亲代的反复回交,将捻角山羊的部分基因转移和整合到山羊中,最终形成了我国的西藏山羊。下列说法正确的是( )

A.基因渐渗现象可能会使得生物进化的速度减慢

B.基因渐渗不能打破生殖隔离现象

C.我国西藏山羊通过基因渐渗主动适应了青藏高原的严酷生态环境

D.可以通过对亲本物种和基因渐渗的后代进行基因组测序来验证这一现象

答案 D

7.SSR是DNA分子中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR重复单位不同,不同品种的同源染色体的SSR重复次数不同,常用于染色体特异性标记。研究人员利用X射线诱导野生型拟南芥品系(2n=10)培育出单基因隐性突变品系,让其与野生型杂交获得F1,F1自交获得F2。提取F2突变体中的15株个体的DNA,利用2号、5号染色体上SSR进行PCR扩增,结果如图。据图分析错误的是( )

A.由图可知,上述隐性突变基因位于2号染色体上

B.8号个体的产生可能与F1减数分裂时四分体中非姐妹染色单体片段交换有关

C.若对F2全部突变体的2号染色体SSR进行扩增,结果有3种且比例约为1∶2∶1

D.图中1号个体与F1杂交,子代5号染色体SSR扩增结果有2种且比例为1∶1

答案 A

二、非选择题

8.果蝇众多的突变品系为研究基因与性状的关系提供了重要的材料,科研工作者在众多野生正常翅果蝇中发现了一只突变体甲(雌果蝇)和一只突变体乙(雄果蝇),突变体甲和乙的突变都与翅长有关。检测突变基因转录的突变体mRNA,发现甲的第19个密码子中第二个碱基由U变为C,乙的第19个密码子的第二个碱基前多了一个U,如图所示。已知两处突变后均不形成终止密码子,回答下列问题:

(1)与正常翅果蝇相比,突变体 的翅长变化可能更大,试从蛋白质水平解释原因: 。

(2)突变体甲和突变体乙都是由纯合野生正常翅(由基因A控制)果蝇突变引起的,突变体甲表现为长翅(由基因A+控制),突变体乙表现为残翅(由基因A-控制),该事例说明基因突变具有 的特点。

(3)用突变体甲和突变体乙作亲本进行杂交,F1雌、雄果蝇均表现为长翅∶正常翅=1∶1,且无残翅果蝇出现。据此分析,翅长性状的显隐性关系为 。

(4)研究人员分析后提出假说:控制翅长的基因位于X染色体上。研究人员计划选择上述实验F1中的长翅雌果蝇和正常翅雄果蝇杂交来探究该假说。若研究人员的假说成立,则预期的实验结果是 (必须写出性别)。

(5)进一步研究发现,正常翅果蝇幼虫正常培养温度为25 ℃,将孵化7天的正常翅果蝇幼虫放在35~37 ℃的环境中,处理6~24 h以后,会得到一些残翅果蝇,这些残翅果蝇在正常环境温度下产生的后代,仍然是正常翅果蝇。请从酶催化反应的角度对此现象进行解释: 。

答案(1)乙 突变体甲翅长相关的蛋白质中最多只有一个氨基酸发生改变;而突变体乙翅长相关的蛋白质中氨基酸发生改变的数目多 (2)不定向性 (3)长翅对正常翅、残翅为显性,正常翅对残翅为显性 (4)长翅雌蝇∶正常翅雌蝇∶长翅雄蝇∶残翅雄蝇=1∶1∶1∶1 (5)温度通过影响酶的活性,进而影响生物体的性状,但不会改变生物个体的基因型

(

第

22

页 共

22

页

)

综合检测

A组

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.人们可以利用可遗传变异来改良农作物的性状或对生物进化机制进行科学解释。中国科学院近代物理研究所的科研人员利用重离子辐射诱变育种技术,选育了多种粮食作物的优良突变体。下列相关叙述正确的是( )

A.人工设置诱变条件可让农作物朝人们需要的方向进行突变

B.诱变育种过程可能会导致处理材料细胞中发生染色体变异

C.经诱变育种获得的优良突变体对自然环境的适应能力更强

D.人为耕种管理的某种农作物种群的基因频率不会发生改变

答案B

2.中国科学家在广西获得了古大熊猫化石,将化石中提取到的线粒体DNA通过测序分析和比较,发现古大熊猫与现存大熊猫的相关DNA序列高度相似,且大熊猫与熊类有共同的远古祖先。下列叙述不合理的是( )

A.化石证据结合分子生物学分析,可为大熊猫进化提供更可靠的证据

B.化石中提取的线粒体DNA通过PCR进行扩增,作为测序的材料

C.该研究对获得大熊猫和熊类远古父系祖先的相关信息有直接帮助

D.造成现存大熊猫与古大熊猫基因差异的根本原因是发生了突变

答案 C

3.果蝇的红眼(B)对褐眼(b)为显性,灰体(E)对黑檀体(e)为显性。作为父本的红眼灰体雄果蝇染色体发生易位,如图所示,母本染色体正常,两者杂交F1能正常发育。F1中的雄果蝇与母本杂交,F2中只出现红眼灰体和褐眼黑檀体两种表型,且性状比为1∶1。不考虑互换,下列分析合理的是( )

A.图中父本产生的配子约有1/2不能存活

B.F1产生的带有B基因的雄配子是致死的

C.F1产生的带有E基因的雄配子是致死的

D.F2含有1、3或2、4染色体的个体死亡

答案 D

4.单亲二体(UPD)是指正常二倍体的体细胞(2n)中某对同源染色体都来自父方或母方的现象。如图表示某种UPD的发生机制:减数分裂出现错误的二体卵子(n+1)和正常精子(n)结合形成三体合子(2n+1),三体合子在有丝分裂过程中会失去一条染色体,从而使染色体数目恢复正常(2n)。在不考虑其他变异的情况下,叙述错误的是( )

A.图中所示的二体卵子可由减数分裂Ⅰ异常形成

B.图中甲、乙、丙可发育为性别相同的个体,且丙为UPD

C.表型正常双亲生出UPD血友病女孩,可能是母方减数分裂Ⅰ异常所致

D.即使母方的卵子中无12号染色体,仍可能形成12号染色体的UPD

答案 C

5.长期地理隔离的种群,杂交后代可能会产生不适应环境的变异。经历了长期地理隔离的M型和N型白茅草,都在春季开花,而它们杂交产生的F1在秋季开花。开花后得到的种子经一个月发育成熟,不经休眠直接萌发。科研人员检测了种子的萌发率,结果如图所示。下列说法正确的是( )

A.M型和N型的开花季节相同,可推测二者的基因库无差异

B.F1结种子的季节在温度低的秋天,低温导致种子萌发率几乎为零

C.自然条件下F1种子萌发率几乎为零,说明M和N之间存在生殖隔离

D.增加低温实验的次数可诱导F1种子产生在低温下萌发的变异

答案 B

非选择题

6.杂交育种是提高水稻产量的重要途径,但由于水稻为两性花、花小,因此找到合适的雄性不育系是杂交育种的关键。中国科学家首创了以光/温敏雄性不育系和可育系为核心的两系杂交水稻,如图表示利用光/温敏雄性不育系水稻留种及获得F1杂交种的过程。请回答下列问题:

(1)杂交育种所涉及的原理是 。

(2)现有光/温敏雄性不育植株甲、乙,其雄性不育的起点温度依次为21 ℃、25 ℃(在环境温度高于起点温度时,植株可表现为雄性不育)。考虑到大田中环境温度会有波动,制备水稻杂交种子时,最好选用植株 (填甲或乙)作母本进行杂交。

(3)在高温或长日照下,光/温敏雄性不育系仍有5%~10%的自交结实率,导致制备的杂交种中混有纯合子。为解决该问题,杂交制种时,选用光/温敏雄性不育系隐性纯合紫叶稻与雄性可育系显性纯合绿叶稻杂交,并在子代的秧苗期内剔除 叶秧苗即可。

(4)若水稻的大穗杂种优势性状由一对等位基因控制,在基因都纯合时表现为衰退的小穗性状,现将某雄性不育小穗稻与雄性可育小穗稻杂交,F1全表现为大穗,F1自交,F2中杂种优势衰退率为 ,故杂交水稻需年年制种。

(5)水稻光温敏雄性不育系(T)在高温下雄性不育,低温下可育。野生型(P)在高温、低温下均可育。与P相比,研究者在T中发现Os基因发生了隐性突变。为验证Os基因突变是导致T光温敏雄性不育的原因,现进行转基因实验,选择的基因和导入植株分别是 (选填下列字母),预期出现的实验结果是 (选填下列字母)。

a、P水稻来源的Os基因;b、T水稻来源的Os基因;c、P水稻;d、T水稻;e、转基因植株育性不受温度影响;f、转基因植株高温下雄性不育

答案(1)基因重组 (2)甲 (3)紫 (4)50% (5)e ad

B组

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.下列关于生物变异和进化的叙述,正确的是 ( )

A.捕食、竞争、迁入和迁出等都会引起种群发生进化

B.紫外线处理乳酸菌可引发基因突变或染色体变异

C.三倍体无子西瓜的细胞中无同源染色体,不能进行正常的减数分裂

D.适应形成的必要条件是生物表型上的有利变异和环境的定向选择

答案 A

2.萨克斯滨螺是一种海洋蜗牛,在过去10万年内成功进化为胎生,而其栖息地的“近亲”海洋蜗牛还是卵生,这种进化导致萨克斯滨螺可以扩散到新的栖息地。相关叙述错误的是( )

A.萨克斯滨螺和“近亲”海洋蜗牛构成一个种群,是进化的基本单位

B.萨克斯滨螺由卵生进化为胎生是一步步逐渐积累进化的结果

C.萨克斯滨螺化石是研究其进化的最直接、最重要的证据

D.萨克斯滨螺的基因频率发生定向改变使其适应新的环境

答案 A

3.为探究kdr基因突变对杀虫剂抗性的影响,使用溴氰菊酯和氯菊酯两种杀虫剂处理白纹伊蚊,结果如图。相关叙述正确的是( )

注:kdr基因突变型包含杂合子

A.杀虫剂的使用使kdr基因发生突变

B.kdr基因突变型个体对氯菊酯更敏感

C.实验结果说明突变型对杀虫剂的抵抗效果更好

D.轮换使用两种杀虫剂可延缓白纹伊蚊产生抗性

答案 D

4.蜜蜂的工蜂和蜂王都是二倍体,而雄蜂为单倍体。有一种黄蜂的群体中存在这样一种现象:一些雄蜂体内含有一种特殊的染色体psr,在受精时它能破坏来自同一染色体组的其他染色体,导致后代表型变化,其作用机制如图所示。下列叙述正确的是( )

A.psr含有雄蜂生长发育所需的全部基因

B.卵细胞经过受精形成的都是雌性

C.psr能从父方传给雄性和雌性子代

D.psr会在后代雄蜂中代代相传

答案 D

5.染色体平衡易位是指染色体的片段发生位置改变,但遗传物质总量没有发生改变的情况。大多数染色体平衡易位携带者无临床症状。某染色体平衡易位家系(平衡易位染色体为1号、3号染色体)如图所示。染色体检测发现Ⅲ-2的一条1号染色体缺失1个片段,Ⅲ-3的一条3号染色体增加1个片段,其余染色体均正常。不考虑染色体平衡易位对同源染色体的联会与分离的影响。下列叙述错误的是( )

A.Ⅲ-2和Ⅲ-3不是平衡易位携带者

B.Ⅰ-1产生正常配子的概率为1/4

C.Ⅱ-3体细胞中含有25种形态不同的染色体

D.Ⅱ-1和Ⅱ-2再生一个色觉正常的平衡易位携带者的概率为3/16

答案 C

6.基因渐渗是物种之间进行基因交流的现象。捻角山羊是巴基斯坦的“国宝”,适合在高海拔的极端环境中生存。山羊3 000~5 000年前才迁徙至青藏高原,通过与捻角山羊的杂交以及后代与亲代的反复回交,将捻角山羊的部分基因转移和整合到山羊中,最终形成了我国的西藏山羊。下列说法正确的是( )

A.基因渐渗现象可能会使得生物进化的速度减慢

B.基因渐渗不能打破生殖隔离现象

C.我国西藏山羊通过基因渐渗主动适应了青藏高原的严酷生态环境

D.可以通过对亲本物种和基因渐渗的后代进行基因组测序来验证这一现象

答案 D

7.SSR是DNA分子中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR重复单位不同,不同品种的同源染色体的SSR重复次数不同,常用于染色体特异性标记。研究人员利用X射线诱导野生型拟南芥品系(2n=10)培育出单基因隐性突变品系,让其与野生型杂交获得F1,F1自交获得F2。提取F2突变体中的15株个体的DNA,利用2号、5号染色体上SSR进行PCR扩增,结果如图。据图分析错误的是( )

A.由图可知,上述隐性突变基因位于2号染色体上

B.8号个体的产生可能与F1减数分裂时四分体中非姐妹染色单体片段交换有关

C.若对F2全部突变体的2号染色体SSR进行扩增,结果有3种且比例约为1∶2∶1

D.图中1号个体与F1杂交,子代5号染色体SSR扩增结果有2种且比例为1∶1

答案 A

二、非选择题

8.果蝇众多的突变品系为研究基因与性状的关系提供了重要的材料,科研工作者在众多野生正常翅果蝇中发现了一只突变体甲(雌果蝇)和一只突变体乙(雄果蝇),突变体甲和乙的突变都与翅长有关。检测突变基因转录的突变体mRNA,发现甲的第19个密码子中第二个碱基由U变为C,乙的第19个密码子的第二个碱基前多了一个U,如图所示。已知两处突变后均不形成终止密码子,回答下列问题:

(1)与正常翅果蝇相比,突变体 的翅长变化可能更大,试从蛋白质水平解释原因: 。

(2)突变体甲和突变体乙都是由纯合野生正常翅(由基因A控制)果蝇突变引起的,突变体甲表现为长翅(由基因A+控制),突变体乙表现为残翅(由基因A-控制),该事例说明基因突变具有 的特点。

(3)用突变体甲和突变体乙作亲本进行杂交,F1雌、雄果蝇均表现为长翅∶正常翅=1∶1,且无残翅果蝇出现。据此分析,翅长性状的显隐性关系为 。

(4)研究人员分析后提出假说:控制翅长的基因位于X染色体上。研究人员计划选择上述实验F1中的长翅雌果蝇和正常翅雄果蝇杂交来探究该假说。若研究人员的假说成立,则预期的实验结果是 (必须写出性别)。

(5)进一步研究发现,正常翅果蝇幼虫正常培养温度为25 ℃,将孵化7天的正常翅果蝇幼虫放在35~37 ℃的环境中,处理6~24 h以后,会得到一些残翅果蝇,这些残翅果蝇在正常环境温度下产生的后代,仍然是正常翅果蝇。请从酶催化反应的角度对此现象进行解释: 。

答案(1)乙 突变体甲翅长相关的蛋白质中最多只有一个氨基酸发生改变;而突变体乙翅长相关的蛋白质中氨基酸发生改变的数目多 (2)不定向性 (3)长翅对正常翅、残翅为显性,正常翅对残翅为显性 (4)长翅雌蝇∶正常翅雌蝇∶长翅雄蝇∶残翅雄蝇=1∶1∶1∶1 (5)温度通过影响酶的活性,进而影响生物体的性状,但不会改变生物个体的基因型

(

第

22

页 共

22

页

)

同课章节目录