高考生物专题综合检测19 生态系统及其稳定性、人与环境(含答案)

文档属性

| 名称 | 高考生物专题综合检测19 生态系统及其稳定性、人与环境(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 303.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 10:40:19 | ||

图片预览

文档简介

专题19 生态系统及其稳定性、人与环境

综合检测

A组

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.在池塘中混养凡纳滨对虾、三疣梭子蟹可提高经济效益,两者均摄食底栖藻类和浮游动物,此外对虾还会摄食一些蟹不摄食的生物和细小碎屑。下列叙述错误的是 ( )

A.虾和蟹固定的能量可用于自身的生长发育和繁殖

B.虾和蟹可能处于该生态系统的第二、三营养级

C.虾、蟹食性互补可能有利于该生态系统的物质循环

D.养殖时需要考虑水体pH和温度等密度制约因素

答案 D

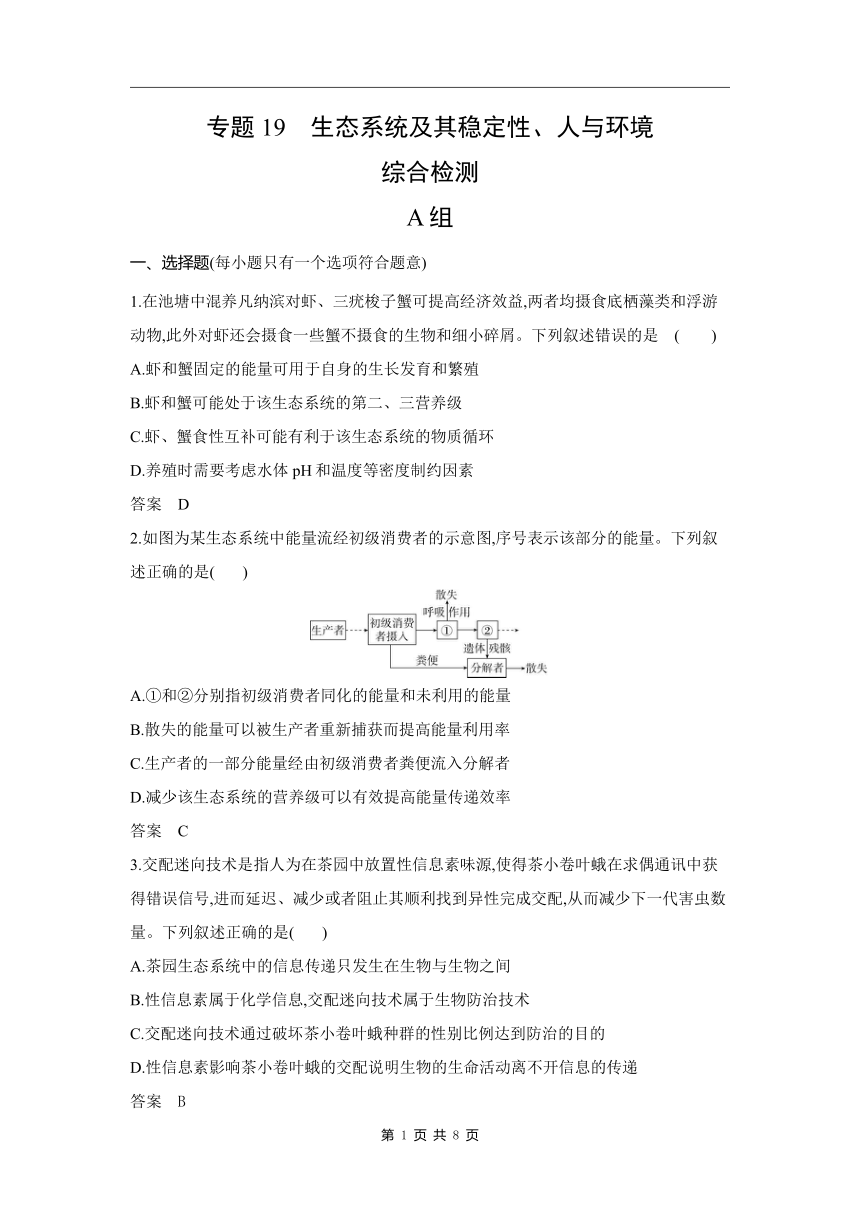

2.如图为某生态系统中能量流经初级消费者的示意图,序号表示该部分的能量。下列叙述正确的是( )

A.①和②分别指初级消费者同化的能量和未利用的能量

B.散失的能量可以被生产者重新捕获而提高能量利用率

C.生产者的一部分能量经由初级消费者粪便流入分解者

D.减少该生态系统的营养级可以有效提高能量传递效率

答案 C

3.交配迷向技术是指人为在茶园中放置性信息素味源,使得茶小卷叶蛾在求偶通讯中获得错误信号,进而延迟、减少或者阻止其顺利找到异性完成交配,从而减少下一代害虫数量。下列叙述正确的是( )

A.茶园生态系统中的信息传递只发生在生物与生物之间

B.性信息素属于化学信息,交配迷向技术属于生物防治技术

C.交配迷向技术通过破坏茶小卷叶蛾种群的性别比例达到防治的目的

D.性信息素影响茶小卷叶蛾的交配说明生物的生命活动离不开信息的传递

答案 B

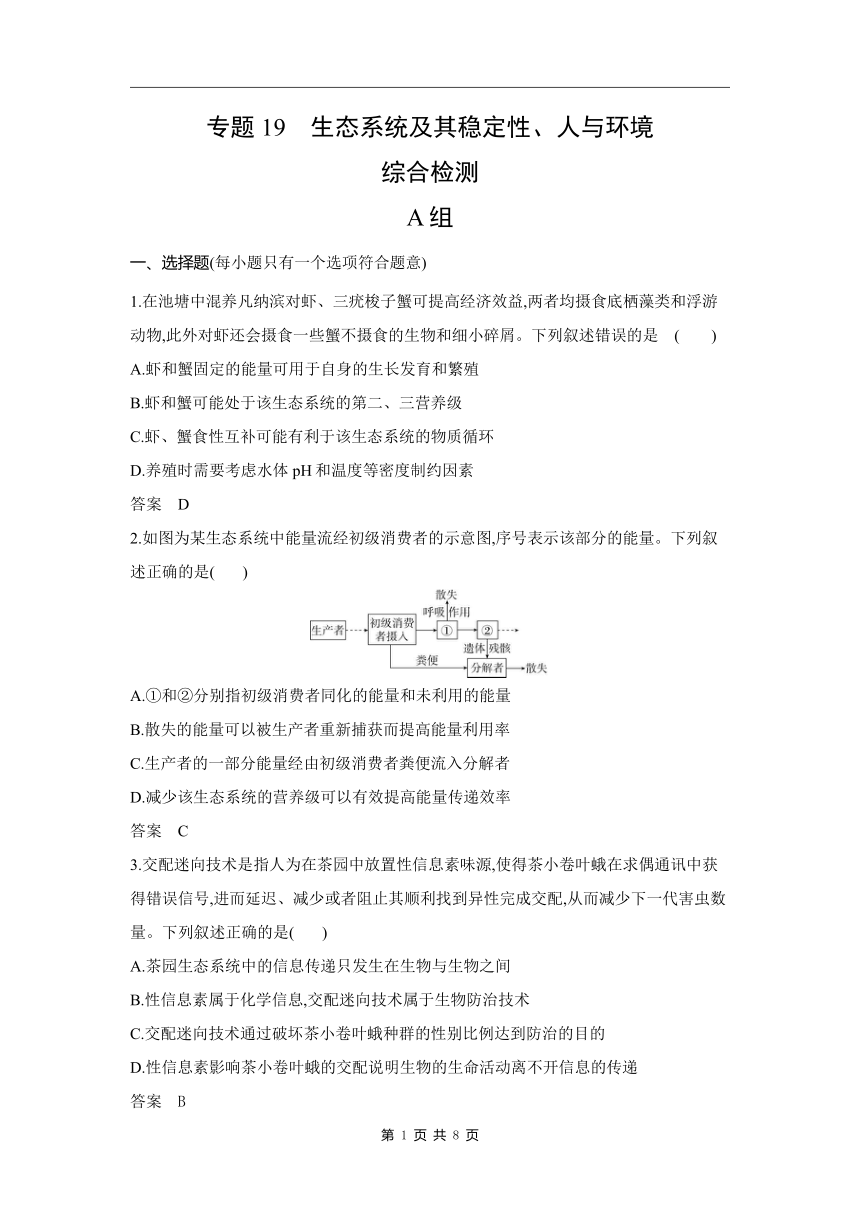

4.海岸森林是抵御台风威胁沿海生态安全的重要屏障。图示意海岸森林对台风长期干扰的适应过程。下列叙述中错误的是( )

A.海岸森林有抵御台风、涵养水源的作用,体现了生物多样性的间接价值

B.台风干扰引起海岸森林群落结构和外貌的变化过程属于次生演替

C.从基部萌发并长出多个小树干是沿海植物对台风环境的适应性特征

D.台风长期干扰后树种冠层高度普遍下降,导致抵抗力稳定性下降

答案 D

5.农—林—牧—渔立体农业模式中,池塘中养鱼、虾、蟹等水产品,水面上种植菱角、莲藕等水生植物,池塘周围种植果树,同时在林下养鸡、鸭等家禽。相关叙述错误的是( )

A.设计该系统涉及自生、协调、整体等生态工程原理

B.家禽的觅食活动可加快该立体农业中的碳流动

C.鱼、虾、蟹粪便中的有机物可为水生植物提供能量

D.该立体农业实现了生物在时间、空间上的合理配置,增加流入的总能量

答案 C

6.习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上强调秉持生态文明理念。我国加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,提升生态系统质量和稳定性,加强野生稻等种源物种的保护,推进华南虎等特殊物种的人工繁育等。下列说法正确的是( )

A.保护生物多样性关键是要提高生态系统的稳定性

B.减少捕食者和寄生生物的种类和数量可提高生态系统的稳定性

C.以国家公园为主体的自然保护地体系建设属于就地保护

D.威胁野生物种生存的人类活动,主要是对野生物种生存环境的破坏和外来物种入侵

答案C

7.许多矿区经大规模开采后,往往造成土壤、植被的完全破坏、缺失乃至整个生态系统的严重破坏。在这样的废弃矿区进行生态修复的过程中,下列叙述正确的是( )

A.这些废弃矿区的自然修复过程,属于次生演替,演替速度较快

B.废弃矿区生态恢复以后,其直接价值大于其间接价值

C.在废弃矿区地适当保留一些石块、石堆,有利于加快生态修复进程

D.在废弃矿区地的修复过程中,应多种植各种生长速度快、产量高的食用或药用植物

答案 C

二、非选择题

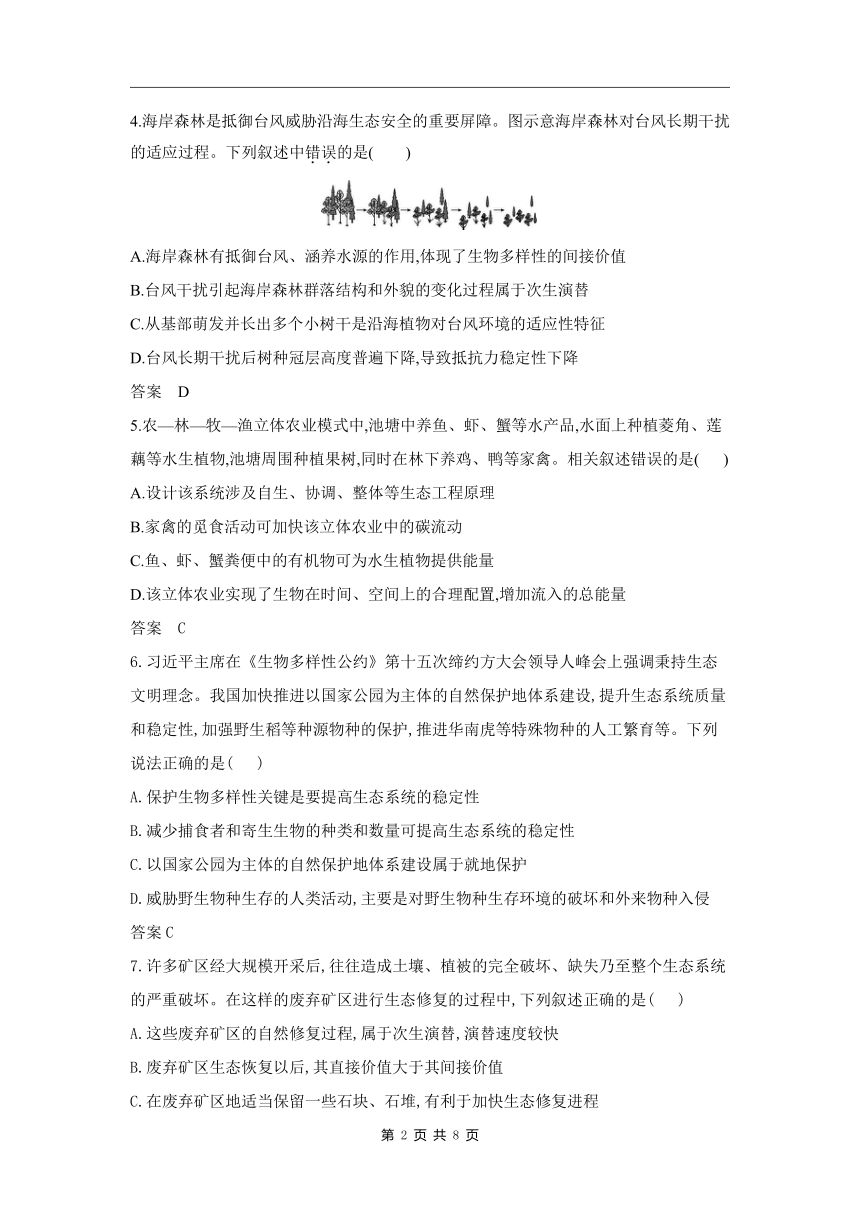

8.夏季某大型湖泊因生活污水排放等造成水体富营养化引起水华,导致水华的主要生物是具有固氮作用的蓝细菌。9月后受环境影响,蓝细菌进入衰亡期。水葫芦分蘖能力强、根系具有吸附蓝细菌等能力。研究人员尝试种养水葫芦用于水质治理,具体操作是5月投放水葫芦苗,10月收割(1 000 hm2水面收获3×10 t水葫芦,输出氮280 t),定期采集种养区和种养区的临近区(近种养区)水样(含浮游生物),并测定水样中叶绿素含量和总氮量(TN),结果如图。请回答下列问题。

(1)提取叶绿素时需用 作溶剂。叶绿素含量可作为水体中蓝细菌等生物量的重要指标,这是因为 。

(2)图1中,与近种养区相比,种养区叶绿素含量较低的原因有 。

(3)水中的N元素被水葫芦吸收后可用于合成 等生物大分子。结合图1分析,图2中7—8月水样中TN含量逐渐增加的主要原因是 。

8—9月水样中TN含量逐渐增加的可能原因是 。

根据以上结果,某同学认为种养水葫芦对治理该水域富营养化效果不大。你是否同意该观点,请阐述理由: 。

答案 (1)无水乙醇 蓝细菌等中叶绿素含量相对稳定 (2)水葫芦根系可吸附蓝细菌等,竞争水体中的营养物质和阳光(或水葫芦可抑制蓝细菌生长) (3)蛋白质和核酸 温度升高、光照强度增加,蓝细菌大量繁殖,经固氮作用吸收了空气中的氮 蓝细菌进入衰亡期,附着在水葫芦根系上的蓝细菌死亡释放氮 (4)不同意,一方面本实验收获水葫芦输出大量氮,有治理效果;另一方面该结果应与远离种养区的水域进行对比,才能说明其治理的效果

B组

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.当烟草植株受到蛾幼虫攻击后,能够产生和释放可挥发的物质。这些化学物质,白天可以吸引蛾幼虫的天敌,夜间又能驱除夜间活动的雌蛾,使它们不能在植物叶片上停留产卵。下列叙述错误的是( )

A.蛾幼虫的天敌和烟草之间是互利共生关系

B.烟草释放的物质在白天和夜间都使它本身受益

C.利用烟草释放的可挥发物质防治害虫属于生物防治

D.该现象体现了信息能够调节种间关系,进而维持生态系统的平衡

答案 A

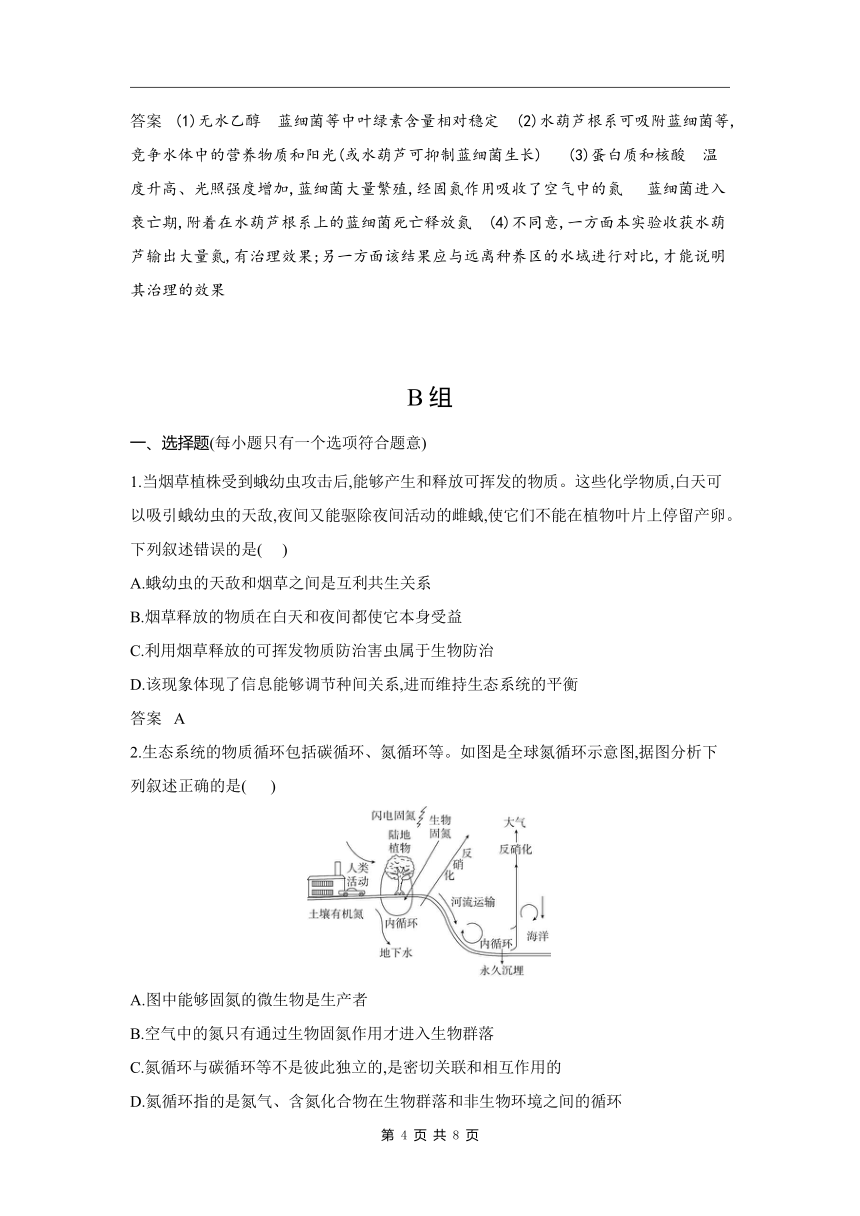

2.生态系统的物质循环包括碳循环、氮循环等。如图是全球氮循环示意图,据图分析下列叙述正确的是( )

A.图中能够固氮的微生物是生产者

B.空气中的氮只有通过生物固氮作用才进入生物群落

C.氮循环与碳循环等不是彼此独立的,是密切关联和相互作用的

D.氮循环指的是氮气、含氮化合物在生物群落和非生物环境之间的循环

答案 C

3.如图是蚯蚓参与碳循环的部分示意图,相关叙述正确的是( )

A.蚯蚓和土壤微生物在生态系统中均属于分解者

B.碳元素在动植物之间以CO2的形式循环流动

C.蚯蚓可加快土壤中有机物分解,提高碳循环速度

D.土壤中的硝酸盐可为某些自养微生物固定CO2提供能量

答案 C

4.在森林中的戴胜和斑鸫鹛栖息在同一区域,戴胜和斑鸫鹛对另一方发出警报声作出的反应如图所示,有关分析错误的是( )

A.戴胜和斑鸫鹛的警报声属于物理信息

B.戴胜和斑鸫鹛主要通过借用对方的警报信息作出逃避反应

C.通过警报声传递信息过程中涉及信息源—信道—信息受体

D.该实例体现了信息传递可调节种间关系和影响动物生命活动

答案 B

5.如图为不同强度的林火干扰对森林生态系统碳密度(指单位面积碳含量)的影响。下列相关叙述正确的是( )

A.轻度火烧去除林下凋落物可提高乔木种子的发芽率

B.土壤有机碳密度的占比随林火干扰强度增大而上升

C.探究凋落物是否被土壤微生物分解时需用火烧土壤

D.重度林火对生物多样性的直接价值的影响大于间接价值

答案 A

6.某南方养殖户为提高鱼类的产量面向鱼塘大量投放饲料后,鱼塘水质快速恶化,浮游藻类大量繁殖,养殖的鱼大量死亡。为防止此类事件的再次发生,当地农科所为其设计了如图所示的种养模式,箭头表示水的流动方向。下列叙述错误的是( )

A.该鱼塘生态系统的抵抗力稳定性低与食物网复杂程度无关联

B.B处浮游藻类数量明显少于A处可能与水稻竞争N、P有关

C.给予相应物质和能量的输入利于提高稻田生态系统的稳定性

D.该种养模式下仍需要控制流入其中的鱼塘水量及稻田养鸭数量

答案 A

7.科学家在黄河流域盐碱地地区开创了“上粮下藕、藕鱼套养、鸭鹅混养”的立体种养模式。在盐碱地开挖鱼塘,挖出的泥土在鱼塘边堆成台田种植作物,鱼塘中养殖咸水鱼并种藕,台田经雨水浇灌后盐碱含量降低,田间杂草可以喂鱼和鸭、鹅,动物的排泄物能为莲藕和作物提供肥料。下列叙述错误的是( )

A.该生态系统需要来自系统外的物质和能量投入,才能保证生态系统结构和功能的相对平衡

B.“上粮下藕”体现了群落的水平结构,养殖咸水鱼体现了生态工程的协调、整体原理

C.该模式不但提高了该地区的生物多样性和生态系统的生产力,还增加了土壤碳储量

D.该模式具有能改善生态环境的优点,体现了生物多样性的直接价值

答案 D

8.素有“中华水塔”之称的三江源是中国生态环境安全和水源涵养的关键地区,由于气候变化和人类不合理地开发利用,三江源地区生态环境恶化,严重影响了畜牧业的可持续发展,为此该地区实施了大幅度的减畜工作。如图为三江源地区实施减畜工程前后载畜压力指数(草地现实载畜量与草地理论载畜量的比值)的变化。下列说法错误的是 ( )

A.现实载畜量高于理论载畜量使草场退化,违背了生态工程的协调原理

B.减畜工程使草地产草量提高,进而使草地载畜压力指数降低,但仍处于超载状态

C.该实例体现了人类活动可以改变群落演替的方向和速度

D.修复草场过程中可种植各种灌木和乔木以提高其抵抗力稳定性

答案 D

二、非选择题

9.我国各地劳动人民通过不同的方法让昔日盐碱地变成鱼虾满池的鱼米绿洲。

(1)科研人员利用新疆盐碱地的特质,调配出适合海产品生长的“人工海水”,养殖了大量“海产品”。但用“人工海水”进行水产养殖容易出现N、P等无机盐含量增多,导致水体富营养化。“人工海水”生态系统中,马尾藻和萱藻是鱼的主要饵料,裸甲藻可产生甲藻毒素,对水生生物产生毒害作用。水体营养化水平对藻类的影响如图1所示:

图1

据图分析,裸甲藻和马尾藻之间的种间关系是 。当水体的营养化水平处于

时,更有利于能量流向对人类最有益的部分。引入海菖蒲等海生挺水植物并定期收割,既能有效抑制裸甲藻的繁殖,防止水生生物大量死亡,又能治理水体富营养化,其原理是 。

(2)黄河三角洲某地区根据上述原理,“挖塘抬田”建立的台田模式如图2所示:

图2

“挖塘抬田”是在低洼盐碱地上按一定的比例开挖池塘,并将开挖池塘的土垫在台田上。由图可知,在 的作用下,台田的无机盐将会减少,一段时间后台田上就可以种植棉花、黑枸杞等农作物。池塘四周池坡要种植多种植物以保护池坡,一般来说,距离池塘由近及远,植物耐盐碱能力 。

(3)青海湖裸鲤可通过调节自身代谢来适应水域中盐碱度的变化。研究人员选取土著品种耐盐青海湖裸鲤作为养殖对象,饲养于盐碱度较高的池塘中。研究人员对该池塘生态系统中4类生物A、B、C、D消化道内的食物进行了分析,结果如表所示:

A B C D

生物 种类 青海湖 裸鲤 底栖动物丙 浮游植物甲 浮游动物乙

消化道 内食物 组成 浮游 动物乙 浮游植物甲、浮游动物乙 / 浮游植物甲

表中生物可形成的食物链(网)为 (用字母表示)。研究表明,盐碱水养殖青海湖裸鲤的体长增长率、体重增长率均显著低于淡水养殖组,从能量角度分析,其原因可能是与淡水养殖相比, 。

答案 (1)种间竞争 中营养化 海菖蒲等海生挺水植物在与裸甲藻竞争中占优势,抑制了裸甲藻的繁殖,减少了有毒物质的产生,有效防止鱼类的死亡;同时还能从水体中吸收N、P等化学元素,达到治理水体富营养化的目的 (2)自然降水和灌溉水(的冲刷) 依次减弱(逐渐减弱)

(3) 盐碱水养殖条件下,青海湖裸鲤通过分解大量有机物为调节渗透压提供能量以适应高渗环境,用于个体生长的能量占比较小

(

第

25

页 共

25

页

)

综合检测

A组

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.在池塘中混养凡纳滨对虾、三疣梭子蟹可提高经济效益,两者均摄食底栖藻类和浮游动物,此外对虾还会摄食一些蟹不摄食的生物和细小碎屑。下列叙述错误的是 ( )

A.虾和蟹固定的能量可用于自身的生长发育和繁殖

B.虾和蟹可能处于该生态系统的第二、三营养级

C.虾、蟹食性互补可能有利于该生态系统的物质循环

D.养殖时需要考虑水体pH和温度等密度制约因素

答案 D

2.如图为某生态系统中能量流经初级消费者的示意图,序号表示该部分的能量。下列叙述正确的是( )

A.①和②分别指初级消费者同化的能量和未利用的能量

B.散失的能量可以被生产者重新捕获而提高能量利用率

C.生产者的一部分能量经由初级消费者粪便流入分解者

D.减少该生态系统的营养级可以有效提高能量传递效率

答案 C

3.交配迷向技术是指人为在茶园中放置性信息素味源,使得茶小卷叶蛾在求偶通讯中获得错误信号,进而延迟、减少或者阻止其顺利找到异性完成交配,从而减少下一代害虫数量。下列叙述正确的是( )

A.茶园生态系统中的信息传递只发生在生物与生物之间

B.性信息素属于化学信息,交配迷向技术属于生物防治技术

C.交配迷向技术通过破坏茶小卷叶蛾种群的性别比例达到防治的目的

D.性信息素影响茶小卷叶蛾的交配说明生物的生命活动离不开信息的传递

答案 B

4.海岸森林是抵御台风威胁沿海生态安全的重要屏障。图示意海岸森林对台风长期干扰的适应过程。下列叙述中错误的是( )

A.海岸森林有抵御台风、涵养水源的作用,体现了生物多样性的间接价值

B.台风干扰引起海岸森林群落结构和外貌的变化过程属于次生演替

C.从基部萌发并长出多个小树干是沿海植物对台风环境的适应性特征

D.台风长期干扰后树种冠层高度普遍下降,导致抵抗力稳定性下降

答案 D

5.农—林—牧—渔立体农业模式中,池塘中养鱼、虾、蟹等水产品,水面上种植菱角、莲藕等水生植物,池塘周围种植果树,同时在林下养鸡、鸭等家禽。相关叙述错误的是( )

A.设计该系统涉及自生、协调、整体等生态工程原理

B.家禽的觅食活动可加快该立体农业中的碳流动

C.鱼、虾、蟹粪便中的有机物可为水生植物提供能量

D.该立体农业实现了生物在时间、空间上的合理配置,增加流入的总能量

答案 C

6.习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上强调秉持生态文明理念。我国加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,提升生态系统质量和稳定性,加强野生稻等种源物种的保护,推进华南虎等特殊物种的人工繁育等。下列说法正确的是( )

A.保护生物多样性关键是要提高生态系统的稳定性

B.减少捕食者和寄生生物的种类和数量可提高生态系统的稳定性

C.以国家公园为主体的自然保护地体系建设属于就地保护

D.威胁野生物种生存的人类活动,主要是对野生物种生存环境的破坏和外来物种入侵

答案C

7.许多矿区经大规模开采后,往往造成土壤、植被的完全破坏、缺失乃至整个生态系统的严重破坏。在这样的废弃矿区进行生态修复的过程中,下列叙述正确的是( )

A.这些废弃矿区的自然修复过程,属于次生演替,演替速度较快

B.废弃矿区生态恢复以后,其直接价值大于其间接价值

C.在废弃矿区地适当保留一些石块、石堆,有利于加快生态修复进程

D.在废弃矿区地的修复过程中,应多种植各种生长速度快、产量高的食用或药用植物

答案 C

二、非选择题

8.夏季某大型湖泊因生活污水排放等造成水体富营养化引起水华,导致水华的主要生物是具有固氮作用的蓝细菌。9月后受环境影响,蓝细菌进入衰亡期。水葫芦分蘖能力强、根系具有吸附蓝细菌等能力。研究人员尝试种养水葫芦用于水质治理,具体操作是5月投放水葫芦苗,10月收割(1 000 hm2水面收获3×10 t水葫芦,输出氮280 t),定期采集种养区和种养区的临近区(近种养区)水样(含浮游生物),并测定水样中叶绿素含量和总氮量(TN),结果如图。请回答下列问题。

(1)提取叶绿素时需用 作溶剂。叶绿素含量可作为水体中蓝细菌等生物量的重要指标,这是因为 。

(2)图1中,与近种养区相比,种养区叶绿素含量较低的原因有 。

(3)水中的N元素被水葫芦吸收后可用于合成 等生物大分子。结合图1分析,图2中7—8月水样中TN含量逐渐增加的主要原因是 。

8—9月水样中TN含量逐渐增加的可能原因是 。

根据以上结果,某同学认为种养水葫芦对治理该水域富营养化效果不大。你是否同意该观点,请阐述理由: 。

答案 (1)无水乙醇 蓝细菌等中叶绿素含量相对稳定 (2)水葫芦根系可吸附蓝细菌等,竞争水体中的营养物质和阳光(或水葫芦可抑制蓝细菌生长) (3)蛋白质和核酸 温度升高、光照强度增加,蓝细菌大量繁殖,经固氮作用吸收了空气中的氮 蓝细菌进入衰亡期,附着在水葫芦根系上的蓝细菌死亡释放氮 (4)不同意,一方面本实验收获水葫芦输出大量氮,有治理效果;另一方面该结果应与远离种养区的水域进行对比,才能说明其治理的效果

B组

一、选择题(每小题只有一个选项符合题意)

1.当烟草植株受到蛾幼虫攻击后,能够产生和释放可挥发的物质。这些化学物质,白天可以吸引蛾幼虫的天敌,夜间又能驱除夜间活动的雌蛾,使它们不能在植物叶片上停留产卵。下列叙述错误的是( )

A.蛾幼虫的天敌和烟草之间是互利共生关系

B.烟草释放的物质在白天和夜间都使它本身受益

C.利用烟草释放的可挥发物质防治害虫属于生物防治

D.该现象体现了信息能够调节种间关系,进而维持生态系统的平衡

答案 A

2.生态系统的物质循环包括碳循环、氮循环等。如图是全球氮循环示意图,据图分析下列叙述正确的是( )

A.图中能够固氮的微生物是生产者

B.空气中的氮只有通过生物固氮作用才进入生物群落

C.氮循环与碳循环等不是彼此独立的,是密切关联和相互作用的

D.氮循环指的是氮气、含氮化合物在生物群落和非生物环境之间的循环

答案 C

3.如图是蚯蚓参与碳循环的部分示意图,相关叙述正确的是( )

A.蚯蚓和土壤微生物在生态系统中均属于分解者

B.碳元素在动植物之间以CO2的形式循环流动

C.蚯蚓可加快土壤中有机物分解,提高碳循环速度

D.土壤中的硝酸盐可为某些自养微生物固定CO2提供能量

答案 C

4.在森林中的戴胜和斑鸫鹛栖息在同一区域,戴胜和斑鸫鹛对另一方发出警报声作出的反应如图所示,有关分析错误的是( )

A.戴胜和斑鸫鹛的警报声属于物理信息

B.戴胜和斑鸫鹛主要通过借用对方的警报信息作出逃避反应

C.通过警报声传递信息过程中涉及信息源—信道—信息受体

D.该实例体现了信息传递可调节种间关系和影响动物生命活动

答案 B

5.如图为不同强度的林火干扰对森林生态系统碳密度(指单位面积碳含量)的影响。下列相关叙述正确的是( )

A.轻度火烧去除林下凋落物可提高乔木种子的发芽率

B.土壤有机碳密度的占比随林火干扰强度增大而上升

C.探究凋落物是否被土壤微生物分解时需用火烧土壤

D.重度林火对生物多样性的直接价值的影响大于间接价值

答案 A

6.某南方养殖户为提高鱼类的产量面向鱼塘大量投放饲料后,鱼塘水质快速恶化,浮游藻类大量繁殖,养殖的鱼大量死亡。为防止此类事件的再次发生,当地农科所为其设计了如图所示的种养模式,箭头表示水的流动方向。下列叙述错误的是( )

A.该鱼塘生态系统的抵抗力稳定性低与食物网复杂程度无关联

B.B处浮游藻类数量明显少于A处可能与水稻竞争N、P有关

C.给予相应物质和能量的输入利于提高稻田生态系统的稳定性

D.该种养模式下仍需要控制流入其中的鱼塘水量及稻田养鸭数量

答案 A

7.科学家在黄河流域盐碱地地区开创了“上粮下藕、藕鱼套养、鸭鹅混养”的立体种养模式。在盐碱地开挖鱼塘,挖出的泥土在鱼塘边堆成台田种植作物,鱼塘中养殖咸水鱼并种藕,台田经雨水浇灌后盐碱含量降低,田间杂草可以喂鱼和鸭、鹅,动物的排泄物能为莲藕和作物提供肥料。下列叙述错误的是( )

A.该生态系统需要来自系统外的物质和能量投入,才能保证生态系统结构和功能的相对平衡

B.“上粮下藕”体现了群落的水平结构,养殖咸水鱼体现了生态工程的协调、整体原理

C.该模式不但提高了该地区的生物多样性和生态系统的生产力,还增加了土壤碳储量

D.该模式具有能改善生态环境的优点,体现了生物多样性的直接价值

答案 D

8.素有“中华水塔”之称的三江源是中国生态环境安全和水源涵养的关键地区,由于气候变化和人类不合理地开发利用,三江源地区生态环境恶化,严重影响了畜牧业的可持续发展,为此该地区实施了大幅度的减畜工作。如图为三江源地区实施减畜工程前后载畜压力指数(草地现实载畜量与草地理论载畜量的比值)的变化。下列说法错误的是 ( )

A.现实载畜量高于理论载畜量使草场退化,违背了生态工程的协调原理

B.减畜工程使草地产草量提高,进而使草地载畜压力指数降低,但仍处于超载状态

C.该实例体现了人类活动可以改变群落演替的方向和速度

D.修复草场过程中可种植各种灌木和乔木以提高其抵抗力稳定性

答案 D

二、非选择题

9.我国各地劳动人民通过不同的方法让昔日盐碱地变成鱼虾满池的鱼米绿洲。

(1)科研人员利用新疆盐碱地的特质,调配出适合海产品生长的“人工海水”,养殖了大量“海产品”。但用“人工海水”进行水产养殖容易出现N、P等无机盐含量增多,导致水体富营养化。“人工海水”生态系统中,马尾藻和萱藻是鱼的主要饵料,裸甲藻可产生甲藻毒素,对水生生物产生毒害作用。水体营养化水平对藻类的影响如图1所示:

图1

据图分析,裸甲藻和马尾藻之间的种间关系是 。当水体的营养化水平处于

时,更有利于能量流向对人类最有益的部分。引入海菖蒲等海生挺水植物并定期收割,既能有效抑制裸甲藻的繁殖,防止水生生物大量死亡,又能治理水体富营养化,其原理是 。

(2)黄河三角洲某地区根据上述原理,“挖塘抬田”建立的台田模式如图2所示:

图2

“挖塘抬田”是在低洼盐碱地上按一定的比例开挖池塘,并将开挖池塘的土垫在台田上。由图可知,在 的作用下,台田的无机盐将会减少,一段时间后台田上就可以种植棉花、黑枸杞等农作物。池塘四周池坡要种植多种植物以保护池坡,一般来说,距离池塘由近及远,植物耐盐碱能力 。

(3)青海湖裸鲤可通过调节自身代谢来适应水域中盐碱度的变化。研究人员选取土著品种耐盐青海湖裸鲤作为养殖对象,饲养于盐碱度较高的池塘中。研究人员对该池塘生态系统中4类生物A、B、C、D消化道内的食物进行了分析,结果如表所示:

A B C D

生物 种类 青海湖 裸鲤 底栖动物丙 浮游植物甲 浮游动物乙

消化道 内食物 组成 浮游 动物乙 浮游植物甲、浮游动物乙 / 浮游植物甲

表中生物可形成的食物链(网)为 (用字母表示)。研究表明,盐碱水养殖青海湖裸鲤的体长增长率、体重增长率均显著低于淡水养殖组,从能量角度分析,其原因可能是与淡水养殖相比, 。

答案 (1)种间竞争 中营养化 海菖蒲等海生挺水植物在与裸甲藻竞争中占优势,抑制了裸甲藻的繁殖,减少了有毒物质的产生,有效防止鱼类的死亡;同时还能从水体中吸收N、P等化学元素,达到治理水体富营养化的目的 (2)自然降水和灌溉水(的冲刷) 依次减弱(逐渐减弱)

(3) 盐碱水养殖条件下,青海湖裸鲤通过分解大量有机物为调节渗透压提供能量以适应高渗环境,用于个体生长的能量占比较小

(

第

25

页 共

25

页

)

同课章节目录