湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年高二上学期1月期末考试语文试题(含答案及简析)

文档属性

| 名称 | 湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年高二上学期1月期末考试语文试题(含答案及简析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 214.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-13 10:04:08 | ||

图片预览

文档简介

湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年

高二上学期期末考试语文试题

时量:150 分钟 分值:150 分

非连续性文本阅读(35 分)

(一)现代文阅读 I(本题共 5 小题,17 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

三星堆青铜面具的铸造是出于宗教的目的,并非为审美目的而作。但是,抽象的宗教信仰在影像化的过程中就包含了艺术的萌芽,古蜀人在把对自然的感受通过宗教的观念转化为形象时,这些形象本身就渗透了当时人的审美意识。青铜人面具和兽面具体现了多样化的审美特征,人面具夸张而不失和谐,兽面具狞厉而不失朴拙,人、兽面部特征的巧妙结合既具有几何形的简约美,又充满奇谲神秘之感。古蜀人大胆采用夸张的艺术手法,追求特殊的艺术效果,在夸张的同时也达到了形式与内涵的和谐统一。

“面具所代表的不是人们通常所熟悉的面孔,它是一种常人没有的面孔,它要引起的是陌生感而不是亲切感,因为面具所代表的不是人的表情,而是神秘世界中某种神灵所可能有的表情。”古蜀的能工巧匠特意铸造这种具有人和动物复合特征的夸张神异的人面像,洋溢着强烈的象征意味和鲜明的地域性色彩,有咄咄逼人之感,给人以强大的震撼力。如朱狄先生所说:“正因为它要引起陌生感甚至恐惧感,因此它是不受人脸五官比例的支配的。它可以按照它的创造者的意图任意夸大某一部分或缩小某一部分。只有这样它才像是另一个世界中的神灵。作为面具局部部位的夸大,所产生的陌生感既具有宗教的震慑力又具有美学的震撼力。

三星堆出土的9件兽面具,面目狰狞,双目圆鼓,阔嘴中利齿森列,两耳尖锐下垂,一对弯角宽长上卷,与传说中饕餮形象相近。兽面具一方面是恐怖的化身,是对异氏族、别部落的威惧恐吓;另一方面又是保护古蜀人的神祇形象,具有保护本氏族、本部落的神力。“由于早期宗法制与原始社会毕竟不可分割,这种种凶狠残暴的形象中,又仍然保持着某种真实的稚气。从而使这种毫不掩饰的神秘狞厉,反而荡漾出一种不可复现和不可企及的童年气派的美丽。”复合的兽面具形象兼具有狞厉和朴拙的美。

此外,每一面具上的榫孔除用于固定和便于佩戴的实用目的外,还可能是出于嵌入羽毛、花朵、果实等装饰物的需要,“许多新石器时代的面具都留有小孔,并且顶部往往是扁平的。这些小孔是为了嵌入不同的装饰以及作为祭礼仪式所需的特殊法器的插入孔。”这些装饰物绝大部分用有机物制成,因此很难保存。古蜀人在充满原始语汇的混沌的审美语境中,以他们对祖先神的崇拜和虔敬的宗教情感创造出了这些美的作品。

三星堆青铜面具是古蜀人的想象力所能达到的完满状态。其呈现出的狞厉、朴拙、夸张、神秘之美是古蜀人朦胧的尚美意识在原始混沌的审美语境中的一次完美显现,能完成这样的审美超越正是源于古蜀人对祖先神的崇拜和对原始宗教的虔敬情感。

(摘编自赵深艳《论三星堆青铜面具的巫性审美》)

材料二:

从视觉效果看,三星堆文物有一种简化的特征。一、二号祭祀坑出土的青铜神像、人面具、兽面具大多为宽脸、纵目、夸张的几何图形。与彩陶时代生动、写实、灵动的艺术特征相比较,晚近一些年代的三星堆文化,艺术形象的结构特征却呈现为尽量减少的趋势。

一种说法是,三星堆器物所显现的这种与自然的脱离,是由于神的力量过于强大,使人对人自身的生命价值产生怀疑,但如果我们研究三星堆青铜器的纹饰,便会否认这种看法。从纹饰上看,三星堆青铜器的花纹以动物纹样为主要特征,包括饕餮纹、夔纹、虬纹、 龟纹、 凤纹、 鸟纹等等。这说明什么

俞伟超先生认为,三星堆复杂丰富的动物纹饰涵义诡秘,这就说明,古蜀先民及创制这些器物的工匠们观察事物极为细致敏锐,对于源于神话传说及图腾崇拜的种种意象有准确的记忆,对于自然现象的模仿再造能力在某些方面甚至超过现代人,在这个过程中,经过一代一代的心理修正和对形式感的认知强化,他们创造出对称、威严、尖锐、对抗等具有巴蜀地域特征的美的造型。

实际上,这种造型特征的简化与抽象,是源于先民对创造对象与自然现象的关系发生了某种有意的错位。如果我们追问这些形象所要达到的目的是什么,我们可以看到它们就像原始艺术一样,“既不是产生于单纯的好奇心,也不是产生于创造性的冲动本身。它的目的,并不在于去产生愉快的形象,而是把它作为日常生活中的重要的实践工具和一种超凡的力量。在各式各样的盛大典礼中,它甚至取代了人、动物和事物的作用。它既可以记录和传递信息,又可以对那些不在眼前的事物和精灵施加魔法。”美学家阿恩海姆对这类原始的宗教艺术有准确评价,“它尽量减少体积感和深度感,尽量减少颜色的层次和变化。它通过一些对称的构图,表现了宗教中的各种等级森严的级别以及这些等级的不可动摇性。这样,宗教艺术就剔除了一切偶然的、暂时的以及那些低级之姿态和姿势,而大大突出了那些恒久有效的因素,从而形成这种呆板而又简单的形态。”

(摘编自苏宁《艺术迷狂与偶像再造——三星堆青铜神像的美学思考》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.艺术和宗教的结合是悄无声息的,在古蜀人将对自然的感受转化为生动的器物的过程中,审美意识成为主动刻意的追求。

B.古蜀人采用夸张的艺术手法,追求特殊的艺术效果,产品不但呈现出多样化的审美特征,还达到了形式与内涵的和谐统一。

C.古蜀人创造的神祇是按照创造者的意图设计的,夸张甚至变形的面部具有强烈的象征意味和鲜明的地域性色彩。

D.三星堆青铜面具上的榫孔具有实用性和装饰性的特点,这样的面具是古蜀人的想象力所能达到的完满状态。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是 ( )

A.三星堆人面像是一种常人没有的面孔,它给人以陌生感,只因它具有人和动物复合的特征。

B.兽面神秘狞厉化的设计兼具了保护与抚慰两项功能,这也是人类早期“真实的稚气”的流露。

C.器物上的纹饰对意象的记录是深刻的,这些意象来源于匠人的日常观察、神话传说及图腾崇拜。

D.宗教艺术保留了一些必然的、永恒的和高级的姿态和姿势,从而形成了呆板而又简单的形态。

3.结合材料内容,下列选项中最能支持材料二观点的一项是 ( )

A.事物的实在是事物的作品,事物的外观是人的作品。

B.所有原始造型符号不过是原始人精神逻辑顺序的显现。

C.原始艺术始终是处于一个不断分化和变动之中。

D.社会的生产劳动是美和艺术的真正来源。

4.请简要分析材料一和材料二本论部分的结构有何不同。

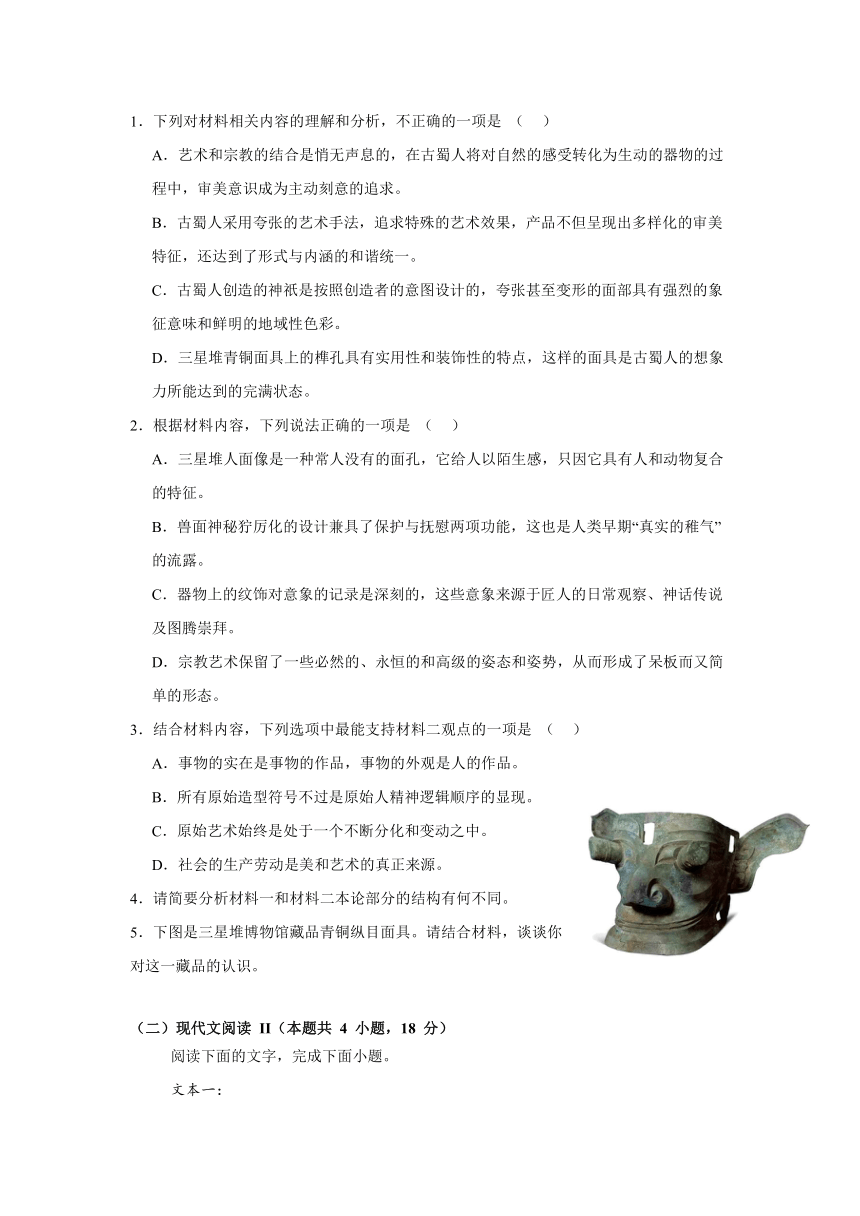

5.下图是三星堆博物馆藏品青铜纵目面具。请结合材料,谈谈你对这一藏品的认识。

(二)现代文阅读 II(本题共 4 小题,18 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

一把斧头的记忆

赵明山

改变我命运的人叫储国恩,是冀中抗日根据地文新县大队的大队长。他个子不高,方脸阔嘴,黝黑粗壮,不像个带兵的队长,倒像个卖苦力的。①储国恩把我掂在手里,用大拇指试着我的舌刃,他的表情渐渐严肃起来,突然抡起我劈向一根木头。在我深深嵌进木头的那一刻,奇袭姜庄子的作战方案已经成竹在胸。

很快,我和另外15把斧子别在了16名战士的腰里,这些战士来自县大队和二区小队,我们要去执行一项神圣的任务。文安城南姜庄子据点刚刚住进一群鬼子,我们要神不知鬼不觉地摸进村,给鬼子的脑袋搬搬家。大队长在动员会上说,论武器装备,论兵力部署,县大队都明显处于劣势,姜庄子据点不仅有25个日本鬼子,还有百十号伪军协防,硬拼代价太大,只能智取,出奇制胜。

他们开会商量的时候,我在一旁静静地听着。时间是1942年阴历正月初八,春节刚过,天空像黑黢黢的锅底压下来,零零星星的雪花像锅里掉下来的米粒儿。他们开会的村子叫牛各庄,在文安城东北方向,距姜庄子30多里。16名战士在夜色掩护下潜入姜庄子,伺机行动。

漆黑的夜,漆黑的路,寒风卷着雪花抽打在战士们的脸上,也打在我的身上。我躁动不安,内心有一种情绪在奔涌,大队长觉察到了,安抚着我,摸摸我的头,让我冷静。

我数了数,他们16个人除了每人一把斧子,只带了7支短枪。这不是去玩儿命吗?要知道姜庄子据点里有一门野炮、两挺机枪、30来支三八大盖儿和短枪,一屋子的弹药。这还不算伪军的装备。那天有个孩子送来情报,据点里的情况摸得一清二楚。孩子是县大队的眼线,为据点里的鬼子扫地,把犄角旮旯都给扫描了。

研究作战计划时,也有人提出不同意见,认为这步棋太险,孤军深入,敌众我寡,恐有不测。储国恩马上接过话茬:②我们唯一的胜算就在于冒险。如果连日本鬼子都认为我们不敢冒这个险,我们就已经成功了一半。等出了正月,鬼子建了岗楼、挖了封锁沟,再想下手就难上加难了。大家心里明白,大队长也是被逼的,县委和县大队已经没有了退路,姜庄子据点像一根毒刺楔入了抗日根据地,建成半个月,县里的工作就受到很大影响,上下不通,左右不畅,不及时剔除这根毒刺,损失不可估量。

我们是正月初八前半夜进入的姜庄子。战士们头上冒着热气,嘴里吐着热气,我们身上闪着寒气。

我们杀进鬼子据点是正月初九的凌晨,天似亮非亮,站岗的哨兵偷偷回屋取暖,做早饭的伙夫刚刚打开门。战士们像从地底下突然冒出来,伙夫当时就晕成了一摊泥。日本鬼子睡觉很讲究,每人一个睡袋,三九天也脱光了,像头煺了毛的猪钻进去。我们的到来终结了他们的美梦。③要不是有个鬼子开了枪,这场战斗会更漂亮,会成为一场更为经典的斧头战,不用一颗子弹就把鬼子们送上西天。伴随着鬼子的枪声,一名战士倒下了,他手里的斧子掉在了地上。即使最后是激烈的枪声为胜利画上句号,这场战斗仍被传颂为“姜庄子斧头战”,受到冀中军区司令员通令嘉奖。那是我第一次尝到血的滋味,侵略者的血。因为这场战斗,我被载入史册。时至今日,在华北地区一提起“姜庄子斧头战”几乎无人不晓,人们会不由自主地竖起大拇指。

战斗结束后,大队长指挥打扫战场,我在他手里左顾右盼,生怕漏掉一个喘气的脑袋。院子里躺着21具鬼子的尸体,仓皇逃跑的4个鬼子也在村边被“报销”了。我一不留神碰到了那门三八野炮,发出响亮的金属之声。我的面前,横躺竖卧着缴获的武器,野炮、机枪、步枪、弹药。我在它们面前昂首阔步,它们向我低下了头,连那门向来仰着脖子不可一世的野炮,也跪在我的脚下。我轻轻敲击着它们,有几分胜利的快感。

④从腊月二十三鬼子进驻,到正月初九被县大队一锅端,姜庄子据点只存在了短短半个月的时间,这大概是中国战场上最短命的日军据点了。鬼子万万没有料到,他们煞费苦心构筑的堡垒,连同他们的脑袋,被十几把斧子砍得七零八落,不到一个小时,灰飞烟灭。

当敌人的援军赶到时,县大队的战士们早已消失得无影无踪,连县委机关都转移了。鬼子也不是白跑一趟,收尸的活儿正等着他们呢。村边协防的伪军脚底下抹油,差不多跑光了。

一场战斗,让我名垂青史,但我不愿过多分享文新县大队的荣誉,我不能喧宾夺主,他们才是真正的英雄。战士张广寿,年轻的生命永远地定格在姜庄子。我没有走进历史博物馆,战争结束后,我悄悄回到农民家里,继续劈柴。

文本二:

回忆文新县的抗日武装斗争(节选)

储国恩

1942年2月,日寇加紧在抗日斗争活跃的姜庄子建立据点。姜庄子位于文安县城东南,是南北水陆交通要道,这个据点的存在对我方根据地是一个严重威胁。县委下决心赶在敌人把据点建成之前打下来。最初我们用“围魏救赵”的方式,但敌人非但没有撤离,反而加速了修建据点的进程,迫使我们不得不考虑其它作战方案,即进行奇袭。

为此,我们进行了仔细侦察和周密准备,最后在县大队和区小队中挑选了15名勇士化装成木工,每人佩带短枪和利斧,于2月23日开始行动。勇士们当晚先进入姜庄子村,隐蔽于据点附近院内,乘早晨鬼子伙夫开门买菜、其余鬼子还在鼾睡的机会,冲入据点。战斗小组各自为战,按照预定作战方案,用斧头一阵大砍,结果了还在梦中和刚被惊醒的20多个鬼子的性命。从后窗逃跑的4个鬼子,有3个被伪军打死,只有1个在惊慌万状中逃到了桃子村日军据点,只说了几句话也口吐鲜血而亡。姜庄子据点被彻底焚烧了,近30名鬼子的性命无一幸免,我们也缴获了大批武器、弹药和其它物资。

奇袭姜庄子据点的胜利,杀出了中国人民的志气和威风。《延安日报》以头版头条报道了姜庄子的胜利,朱德总司令向全国各抗日根据地发出通令嘉奖。姜庄子战斗以它英勇无畏的战斗精神载入中国人民抗日斗争的光辉史册。

6.下列对文中画线句子的理解,不正确的一项是( )

A.①句连用四个动词“掂”“试”“抡”“劈”,刻画出大队长的强壮有力,暗示此次战役的作战方案与斧头有关,为后文埋下伏笔。

B.②句“唯一”暗示了此次冒险行动是被敌人逼到绝路才迫不得已做出的选择,而想敌军之不敢想是此次战役成功的重要原因。

C.③句写因为开枪使得这场战斗不够完美,显示出战士们内心的失落,即使已经取得了战斗的胜利,但也不免感到非常遗憾。

D.④句“短短”“最短命”写出了这场战斗的速战速决,以及对日军造成的巨大打击,可以载入中国人民抗日斗争的光辉史册。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说结尾“他们才是真正的英雄”对文新县大队的战士们予以了高度评价,歌颂了为崇高理想勇于献身的革命精神。

B.小说善用比喻,比如“姜庄子据点像一根毒刺楔入了抗日根据地”,生动形象地写出及时消灭日军据点已志在必得。

C.小说善用对比。如第五段中敌我双方的武器数量就形成了鲜明对比,暗示此次战役面临着巨大的挑战,危险重重。

D.小说多处使用环境描写,如伺机行动时“漆黑的夜”“漆黑的路”“寒风卷着雪花”渲染了战斗前的紧张和沉闷气息。

8.在这次战役中,“我”的心理发生了哪些变化?请结合文本一简要说明。

9.两个文本都写了“回忆”,但文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。

二、古代诗文阅读(35 分)

(一)古代诗歌阅读(本题共 5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

(节选自《论语·阳货》)

材料二:

孔子之时,周室微而礼乐废,《诗》《书》缺。追迹三代之礼,序《书传》,上纪唐、虞之际,下至秦缪,编次其事。观殷、夏所损益,曰:“后虽百世可知也以一文一质周监二代郁郁乎文哉。吾从周。”故《书传》《礼记》自孔氏。

古者《诗》三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷、周之盛,至幽、厉之缺。三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。孔子以《诗》《书》《礼》《乐》教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。

(节选自《史记·孔子世家》,有删改)

材料三:

孔子闲居,子夏侍。子夏曰:“敢问《诗》云‘凯弟①君子,民之父母’,何如斯可谓‘民之父母’矣?”孔子曰:“夫‘民之父母’乎,必达于礼乐之原,以致‘五至’,而行‘三无’,以横于天下。四方有败,必先知之。此之谓‘民之父母’矣。”

子夏曰:“‘民之父母’,既得而闻之矣,敢问何谓‘五至’?”孔子曰:“志之所至,诗亦至焉。诗之所至,礼亦至焉。礼之所至,乐亦至焉。乐之所至,哀亦至焉。哀乐相生。是故正明目而视之,不可得而见也;倾耳而听之,不可得而闻也;志气塞乎天地,此之谓‘五至’。”

子夏曰:“‘五至’既得而闻之矣,敢问何谓‘三无’?”孔子曰:“无声之乐,无体之礼,无服之丧,此之谓‘三无’。”子夏曰:“‘三无’既得略而闻之矣,敢问何《诗》近之?”孔子曰:“‘夙夜基命宥密②’,无声之乐也;‘威仪逮逮③,不可选也’,无体之礼也;‘凡民有丧,匍匐救之’,无服之丧也。”子夏蹶然而起,曰:“弟子敢不承乎?”

(节选自《礼记·孔子闲居》,有删改)

【注】①凯弟:即“恺悌”,和乐平易。②宥密:宽仁宁静。③逮逮:同“棣棣”,雍容娴雅的样子。

10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

后虽百世A可知也B以一文C一质D周监E二代F郁郁乎G文哉

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.《诗》,即《诗经》,它是我国第一部诗歌总集,也是我国现实主义文学的源头。

B.序,依次编订,与《齐桓晋文之事》中“谨庠序之教”的“序”意思不同。

C.盖,表推测,大概,与《谏太宗十思疏》中“能克终者盖寡”的“盖”用法不同。

D.败,灾祸,与《〈老子〉四章》中“为者败之,执者失之”的“败”意思不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.孔子总结《诗经》有兴、观、群、怨等重要作用,表达了孔子“诗教”的观点,是孔子对《诗经》社会功能的总结。

B.孔子追溯夏、商、西周三代的礼仪制度,按照时间的先后顺序,编纂了从唐尧、虞舜到秦穆公时期的历史事件。

C.孔子认为要做好“民之父母”就必须通晓礼乐的本源,达到“五至”,践行“三无”,并以此来统一天下,治理好百姓。

D.三则材料都提到孔子和《诗经》,侧重点虽各有不同,但都反映了孔子对《诗经》在礼乐教化等作用上的认识。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)及至孔子,去其重,取可施于礼义。

(2)“三无”既得略而闻之矣,敢问何《诗》近之?

14.孔子对《诗经》的重视,从哪些方面可以看出?请根据材料,简要概括。

(二)文言文阅读(本题共 2小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

秋兴八首·其七

【唐】杜甫

昆明池①水汉时功,武帝旌旗在眼中。

织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动秋风②。

波漂菰米③沉云黑,露冷莲房坠粉红。

关塞极天惟鸟道,江湖满地一渔翁。

【注】本诗为杜甫在夔州北望长安而作。①昆明池:当年汉武帝为拓疆训练水师而凿。②池中有石刻的织女、牵牛和鲸鱼像。③菰米:一种草本植物,生浅水中。秋天结实,皮黑褐色,状如米,故称菰米。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.诗人由昆明池想到汉武之功,由武功之盛又想到当今国势,抚今追昔,不胜感慨。

B.颔联无论是月夜下纺织的织女,还是秋风中的石鲸,都体现出一派太平安乐气象。

C.诗人远望长安却只见连天关塞,惟有鸟道可通,与“西当太白有鸟道”异曲同工。

D.本诗把夔州与长安、汉帝与唐皇聚拢于一处,形成包举宇内囊括千古的深邃境界。

16.请简要分析颔联中“虚”和“动”两个字。

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,6 分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《孟子·梁惠王上》中“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”和《礼记·礼运》中“,”表达了相同的意思,都体现了儒家的“仁”。

(2)《春江花月夜》中诗人写望月思远,希望追随月光陪伴远人的句子是“,”。

(3)《大学之道》中的“”告诉我们获得知识的途径在于推究事物的规律,而“”则强调推究事物原理是获得知识的前提。

三、语言文字运用(本题共 3小题,18分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

北平之秋就是人间的天堂,也许比天堂更繁荣一点呢!中秋前后是北平最美丽的时候,没有冬季从蒙古吹来的黄风,也没有伏天里挟着冰雹的暴雨。天是那么高,那么蓝,那么亮。果店里陈列出各种各样的葡萄,各种各样的梨,各种各样的苹果,已经叫人够看够闻够吃的了,又加上那些又好看好闻好吃的葫芦形的大枣,清香甜脆的小白梨,只供闻香儿的海棠木瓜,通体有金星的香槟子,可就使人顾不得只去享口福,而是已经辨不清哪一种香味更好闻, ① ,微微的有些醉意了!那些水果都摆列得那么好看,果皮上的白霜一点也没蹭掉,而都被摆成放着香气的立体的图案画,使人感到那些果贩都是些艺术家, ② 。他们还用清脆的嗓音唱出有腔调的“果赞”,歌声在香气中颤动,给苹果葡萄的静丽配上音乐,使人们的脚步放慢,听着看着嗅着北平之秋的美丽。在街上的“香艳的”果摊中间,还有多少个兔儿爷摊子,一层层的摆起粉面彩身,身后插着旗伞的兔儿爷,有的骑着老虎,有的坐着莲花,有的肩着剃头挑儿……这雕塑的小品给千千万万的儿童心中种下美的种子。那文化过熟的北平人,从一入八月就准备给亲友们送节礼了。街上的铺店用各式的酒瓶,各种馅子的月饼,把自己打扮得像鲜艳的新娘子;就是那不卖礼品的铺户也要凑个热闹,挂起秋节大减价的绸条,迎接北平之秋。

18.下列与文中的省略号作用相同的一项是( )

A.像一曲无字的歌谣,神奇地从四面八方飘然而起,逐渐清晰起来,响亮起来,由远而近,由远而近……

B.她慈祥的眼神平静地望着我,像深深的潭水……

C.我看见测气候者忙于观测气象,工程师忙于建筑设计……各种不同的工作,都有专门的虫子担任。

D.好几天前,房东太太就对我说,她的儿子今天回家,从学校里回来,她高兴得不得了……但她的儿子一直没有回来。

19.文中画波浪线的句子可改写成:“天很高,是蓝的,很亮。冬季没有从蒙古吹来的黄风,伏天的暴雨也没有没有挟着冰雹。”从语义上看二者基本相同,原文表达效果更好,为什么?

20.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

阅读下面的文字,完成下面小题。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”方言传递一方缱绻乡音,不仅是地域风物的承载,更体现着传统文化的赓续。方言在于交流,方言的根基是普通老百姓的使用。可是,随着城镇化进程和网络技术的发展,使方言在年轻人之中的使用渐少,面临着代际传承的问题。而今,能够真正熟悉方言的年轻人已是 ① ,更不要说口耳相传了。

2021年底,首部人工智能方言文化公益微电影《姑苏琐记·金缕衣》通过人工智能技术与影像创作推动方言回归,探索优秀传统文化的创新表达。其姊妹篇——《姑苏琐记·懒画眉》——在2022年春已创作完成。这部作品与前作可谓 ② ,在影像上同样体现了古代姑苏(现在的苏州)的独特韵味。作品上线后就 ③ ,成为人们茶余饭后的热门话题。由此看来,当下的方言保护更应该利用年轻人熟悉的网络形式,用智能手段转变语言文化传播每况愈下的态势,用多样化的媒介形式让方言活起来,新起来,亮起来。

21.请在文中横线处填入恰当的成语。

22.文中画波浪线的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

四、写作(60 分)

23.阅读下面的材料,根据要求作文。

扶手,生活中处处有。楼道里的扶手,公交车上的扶手,商厦滚梯的扶手……都给人带来安全与方便。扶手,人生之中也很多。儿时学步,妈妈的双手,扶助你;上学读书,老师的教诲,启发你;参加工作,同事的指导,引领你。扶手,有形的看得见,抓得着,让人好借力;无形的能感知,可体会,让人心安稳。

上面的材料引发了你怎样的联想、感触与思考?结合你的经历和体验,写一篇不少于800字的作文。

要求:(1)选好角度,题目自拟;(2)除诗歌外,文体自选;(3)要有真情实感,不得抄袭和套作。

湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年高二上学期1月期末考试语文试题

答案及简析

1.

(1)答案:A

简析:材料一提到“抽象的宗教信仰在影像化的过程中就包含了艺术的萌芽,古蜀人在把对自然的感受通过宗教的观念转化为形象时,这些形象本身就渗透了当时人的审美意识”,但并未提及审美意识成为主动刻意的追求,A选项属于无中生有。

(2)答案:D

简析:A选项,三星堆人面像给人陌生感,不仅因为具有人和动物复合特征,还因其代表神秘世界中神灵的表情,A选项以偏概全;B选项,兽面具的功能是威惧恐吓和保护,不包含抚慰,B选项曲解文意;C选项,意象来源于古蜀先民及工匠对神话传说、图腾崇拜的记忆,并非仅匠人的观察,C选项表述不准确。D选项可从材料二“宗教艺术就剔除了一切偶然的、暂时的以及那些低级之姿态和姿势,而大大突出了那些恒久有效的因素,从而形成这种呆板而又简单的形态”得出。

(3)答案:B

简析:材料二观点是三星堆造型特征的简化与抽象是先民对创造对象与自然现象的关系有意错位的结果。A选项阐述的是“物”与“象”的关系,与材料二观点无关;B选项“原始造型符号是原始人精神逻辑顺序的显现”,精神逻辑可重新排序,与材料二有意错位观点相符;C选项说的是原始艺术的发展变化,不能支持材料二观点;D选项阐述劳动创造美,与材料二观点无关。

(4)答案:(1)材料一本论部分是并列式结构。用青铜人面具特征、兽面特征、榫孔的用途逐一证明三星堆青铜面具体现了多样且统一的审美特征的观点,它们之间是并列关系。(2)材料二本论部分是驳立式结构。作者先破后立,先否定了“自身价值怀疑说”,而后提出了造型特征的简化与抽象的原因是“先民对创造对象与自然现象的关系发生了某种有意的错位”的观点。(写“递进式”并分析,言之成理,也对)

简析:材料二第二段先指出一种关于三星堆器物与自然脱离原因的说法,然后通过研究纹饰予以否定,第四段提出自己的观点,属于先破后立的驳立式结构。

(5)答案:(1)这副面具眉尖上挑,双眼斜长,眼球呈极度夸张,呈柱状向前纵凸伸出,尖长硕大的双耳向两侧充分展开,口阔而深,口缝深长上扬,作神秘微笑状,短鼻梁,鼻翼呈牛鼻状向上内卷,额部正中有一方孔,双耳夸张,双耳旁上下榫孔。(2)它源于对古蜀人的祖先的崇拜,展现出的神秘静穆、威严正大之气是古蜀人尚美意识的展现。(3)极为夸张的眼与耳是为强化其神性,表达对原始宗教的虔敬;它是一种人神同形、人神合一的意象造型。

简析:结合材料一关于青铜面具的审美、宗教意义等内容,以及材料二对古蜀人创作特点的阐述,从面具的外形、文化内涵、象征意义等方面分析。如材料一提到青铜面具的夸张特征和宗教目的,可据此分析纵目面具夸张的眼耳等特征的意义。

2.

(1)答案:C

简析:文中说这场战斗已经很漂亮,只是因为“有个鬼子开了枪”,导致“一名战士倒下了”,并没有体现战士们“内心的失落”和“不免感到非常遗憾”,C选项解读错误。

(2)答案:B

简析:“姜庄子据点像一根毒刺楔入了抗日根据地”,生动形象地写出了据点对根据地的威胁,而不是消灭据点已志在必得,B选项理解错误。

(3)答案:①听到作战计划后躁动不安,担忧此次作战由于敌我实力悬殊巨大,可能会失败。②在战斗中除掉侵略者,觉得自己发挥了重要的作用,骄傲自豪。③战斗胜利,面对眼前被收缴的武器,感到十分自得,充满胜利的快感。④战斗结束后饱含着对英雄的敬仰之情,回归农民家里继续发挥自己的价值。

简析:从文本一“我躁动不安,内心有一种情绪在奔涌”“那是我第一次尝到血的滋味,侵略者的血。因为这场战斗,我被载入史册”“我在它们面前昂首阔步,它们向我低下了头”“一场战斗,让我名垂青史,但我不愿过多分享文新县大队的荣誉,我不能喧宾夺主,他们才是真正的英雄”等语句可概括出相应心理变化。

(4)答案:①文本一是小说,通过作者的想象虚构故事情节;文本二是纪实文学(回忆录),真实记录了姜庄子战斗的过程。②文本一以“一把斧头”的独特视角展开叙述,给读者一种崭新的体验;文本二以储国恩的视角写其亲身经历,更真切地反映了历史事件。③文本一在塑造储国恩的英勇顽强的英雄形象时运用了外貌、动作、语言及细节等描写手法,同时借助环境描写来烘托;文本二以真人真事为基础,较为简洁地再现了战役的过程。④文本一以描写为主,语言生动形象,通俗易懂,如把口语“犄角旮旯”等引入文章,语言风格诙谐幽默,把日本鬼子比作“褪了毛的猪”;文本二以记叙为主,语言平实简洁。

简析:从文体特点、叙述视角、人物塑造手法、语言风格等方面对比。文本一是小说,有虚构性,语言生动;文本二是纪实文学,真实客观,语言平实。

3.

(1)答案:BDF

简析:“可知”是“后世”的谓语,“也”为句末语气词,在“也”后断开;“以”的宾语是“一文一质”,在“质”后断开;“周”是“监”的主语,“(于)二代”是后置状语,在“代”后断开。

(2)答案:C

简析:材料中“盖”和《谏太宗十思疏》中“盖”均表推测,意思是大概,C选项说用法不同错误。

(3)答案:C

简析:“横于天下”的“横”应理解为普及、遍及,且孔子认为做好“民之父母”还需“四方有败,必先知之”,C选项理解错误。

(4)答案:(1)到了孔子时,删去其中重复的,选取可以用于礼仪教化上的(诗篇/部分)。(2)“三无”我已经能大概知道了,请问(冒昧地问一下)《诗》中什么诗句(哪些内容)跟“三无”接近呢?

简析:(1)句中“及”是到了,“去”是删除,“施于礼义”是在礼仪教化上可施行的(诗篇/部分);(2)句中“既”是已经,“略”是大概,“何”是什么。

(5)答案:①重视对《诗经》的学习,认为《诗经》具有重要的社会功能,可以“兴、观、群、怨”等。②亲自编写《诗经》,删除重复,选取礼仪教化的部分组成305篇,并配乐歌唱它。③用《诗经》教育子弟,如以《诗》教三千弟子,引用《诗经》中的语句解答子夏疑惑等。

简析:从材料一孔子倡导学习《诗经》及其功能,材料二孔子对《诗经》的整理,材料三孔子用《诗经》解答子夏疑惑等方面概括。

4.

(1)答案:B

简析:“织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动秋风”描绘的是昆明池边的织女雕像和石鲸雕像在月光和秋风中的景象,并非表现太平安乐气象,而是透露出一种萧瑟凄凉的氛围,B选项错误。

(2)答案:①“虚”有“空对”之意,写出了昆明池中的织女(或“织机、织物”)空对夜月、辜负清秋月色的情景。②“动”即“抖动”之意,生动传神地描绘了石鲸的鳞片似乎在秋风中兀自抖动的画面,让静的事物有了动态感。③两个字一静一动(或以动写静),描绘出昆明池的清幽凄冷的环境气氛,烘托出诗人凄凉寂寞的心情,也暗指唐王朝国运衰颓的现实。

简析:结合诗句内容,从字词含义、营造氛围、烘托心情、暗示现实等方面分析。“虚”体现了昔日繁华不再的寂寥,“动”使画面更生动,二者结合烘托出诗人情感和王朝现状。

5.答案:(1)故人不独亲其亲,不独子其子

(2)此时相望不相闻,愿逐月华流照君

(3)致知在格物,格物而后知至

简析:根据平时对课文的背诵积累,准确填写。注意“闻”“逐”“致”“格”等易错字的书写。

6.

(1)答案:C

简析:文中省略号表示列举的省略,A选项省略号表示重复词语的省略;B选项表示语意的省略;C选项表示列举的省略;D选项表示话题的转换。C选项与文中省略号作用相同。

(2)答案:①原文是要强调北平的秋天天气之好,所以应该把相关语句放在后面加以强调。②从句式以及表达效果来看,原文更整齐,更有表现力。

简析:原文先讲天气好的原因,后强调天气好的表现,突出强调作用;且原句句式整齐,“那么高,那么蓝,那么亮”“没有……也没有”增强了表现力。

(3)答案:①哪一种颜色更好看;②会使美的东西更美一些

简析:①处根据前文对水果色香味的描述,仿写“已经辨不清哪一种香味更好闻”,可从颜色或形状角度填写;②处结合前文水果摆放好看像图案画,可知此处应填摆放造型让水果更美之类的内容。

7.

(1)答案:①寥寥无几(屈指可数、寥若晨星);②异曲同工(殊途同归);③风靡一时(轰动一时)

简析:①处形容熟悉方言的年轻人少,可用“寥寥无几”“屈指可数”“寥若晨星”等;②处表示两部作品效果相同,可用“异曲同工”“殊途同归”;③处表示作品受欢迎,可用“风靡一时”“轰动一时”。

(2)答案:随着城镇化进程的加快和网络技术的发展,方言在年轻人之中的使用渐少,面临着代际传承的问题。

简析:原句存在成分残缺和搭配不当问题。“随着……使”并用造成主语残缺,删掉“使”;“城镇化进程”与“发展”搭配不当,在“进程”后加“的加快”。

8.答案:略

简析:这是一道材料作文题。材料围绕“扶手”展开,“扶手”既指生活中的实物,也象征人生中的助力。写作时可从感恩他人给予的“扶手”,思考自己如何成为他人的“扶手”等方面立意。若写记叙文,可讲述自己接受帮助或帮助他人的经历;若写议论文,可阐述“扶手”的意义和价值。

参考译文:

材料一:

孔子说:“学生们为什么没有人学习《诗》呢?读《诗》, 可以激发人的感情, 可以观察政治的得失、风俗的盛衰, 可以提高人际交往能力, 可以讽刺时政。近可用于侍奉父母, 远可用于侍泰君主。(而且可以从中)多多认识草木鸟兽的名称。”

材料二:

孔子在世时,周王室衰微,礼乐废弃,《诗》《书》残缺。孔子追溯探究夏、商、西周三代的礼仪制度,依次编订《书传》的篇章,上记唐尧、虞舜的时代,下至泰穆公,依照时间的先后编辑历史事件。观看殷、夏礼仪制度的损补的情况后,孔子说:“往后即使再经过一百世,礼仪制度还是可以知道的,因为一种崇尚文采,一种崇尚质朴。周朝的礼仪制度借鉴于殷、夏二代,多么丰富多彩啊。我遵从周朝的礼仪制度。”所以《书传》《礼记》都是孔子编定的。

古代留传下来的《诗》有三千多篇,到了孔子时,删去其中重复的,选取可以用于礼义教化上的(诗篇), 往上采用殷商始祖契、周朝始祖后稷的(圣德),再述殷、周的兴盛,直到周幽王、周厉王时礼乐制度的残破。三百零五篇诗,孔子都配乐歌唱它,以求配合《韶》《武》《雅》《颂》乐舞的音调。先王的礼乐制度从此可以得到称述,因为具备了先王的仁义之道,完成了《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六艺的编修。孔子用《诗》《书》《礼》《乐》教育弟子,弟子大概有三千人,精通六艺的人有七十二位。

材料三:

孔子在家里休息,子夏陪侍一旁。子夏问道:“请问《诗经》上说‘和乐平易的君王,就好像百姓的父母’,那怎样做才可以被称作‘百姓的父母’呢?”孔子回答说:“要成为‘百姓的父母’,他必须通晓礼乐的本源,达到‘五至’,做到‘三无’,并普及于天下。天下出现了灾祸,他一定能够最先知道。做到了这些,才称得上是‘百姓的父母’啊。”

子夏说:“关于如何成为‘民之父母’,(我)已经听了您的解释,请问您说的‘五至’又是什么呢?”孔子说:“志所到之处,诗也就产生了。诗所到之处,礼也就产生了。礼所到之处,乐也就产生了。乐所到之处,哀(哀民不幸的感情)也就产生了。因为哀乐是互相引发的。这种道理,即使擦亮了眼睛,也不可能看见;即使竖起耳朵,也不可能听到;而志气是充盈于天地之间的,这就叫作‘五至’。” 子夏又说:“关于五至已经听了您的解释,但请问所谓‘三无’又是什么呢?”孔子说:“无声的音乐,无形的礼仪,以及不穿丧服的丧事。这就是所说的‘三无’。”子夏说:“‘三无’我已经能大概知道了,请问(冒昧地问一下)《诗》中什么诗句(哪些内容)跟‘三无’接近呢?”孔子说:“‘日夜谋政,宽仁而又宁静’,这就近似于无声的乐;‘仪表雍容娴雅,没有挑剔之处’,这就近似于无形的礼;‘看见人家有灾难,竭尽全力去救援’,这就近似于不穿丧服的服丧。”子夏急忙起身,说:“弟子怎敢不接受(老师的教导)呢?”

高二上学期期末考试语文试题

时量:150 分钟 分值:150 分

非连续性文本阅读(35 分)

(一)现代文阅读 I(本题共 5 小题,17 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

三星堆青铜面具的铸造是出于宗教的目的,并非为审美目的而作。但是,抽象的宗教信仰在影像化的过程中就包含了艺术的萌芽,古蜀人在把对自然的感受通过宗教的观念转化为形象时,这些形象本身就渗透了当时人的审美意识。青铜人面具和兽面具体现了多样化的审美特征,人面具夸张而不失和谐,兽面具狞厉而不失朴拙,人、兽面部特征的巧妙结合既具有几何形的简约美,又充满奇谲神秘之感。古蜀人大胆采用夸张的艺术手法,追求特殊的艺术效果,在夸张的同时也达到了形式与内涵的和谐统一。

“面具所代表的不是人们通常所熟悉的面孔,它是一种常人没有的面孔,它要引起的是陌生感而不是亲切感,因为面具所代表的不是人的表情,而是神秘世界中某种神灵所可能有的表情。”古蜀的能工巧匠特意铸造这种具有人和动物复合特征的夸张神异的人面像,洋溢着强烈的象征意味和鲜明的地域性色彩,有咄咄逼人之感,给人以强大的震撼力。如朱狄先生所说:“正因为它要引起陌生感甚至恐惧感,因此它是不受人脸五官比例的支配的。它可以按照它的创造者的意图任意夸大某一部分或缩小某一部分。只有这样它才像是另一个世界中的神灵。作为面具局部部位的夸大,所产生的陌生感既具有宗教的震慑力又具有美学的震撼力。

三星堆出土的9件兽面具,面目狰狞,双目圆鼓,阔嘴中利齿森列,两耳尖锐下垂,一对弯角宽长上卷,与传说中饕餮形象相近。兽面具一方面是恐怖的化身,是对异氏族、别部落的威惧恐吓;另一方面又是保护古蜀人的神祇形象,具有保护本氏族、本部落的神力。“由于早期宗法制与原始社会毕竟不可分割,这种种凶狠残暴的形象中,又仍然保持着某种真实的稚气。从而使这种毫不掩饰的神秘狞厉,反而荡漾出一种不可复现和不可企及的童年气派的美丽。”复合的兽面具形象兼具有狞厉和朴拙的美。

此外,每一面具上的榫孔除用于固定和便于佩戴的实用目的外,还可能是出于嵌入羽毛、花朵、果实等装饰物的需要,“许多新石器时代的面具都留有小孔,并且顶部往往是扁平的。这些小孔是为了嵌入不同的装饰以及作为祭礼仪式所需的特殊法器的插入孔。”这些装饰物绝大部分用有机物制成,因此很难保存。古蜀人在充满原始语汇的混沌的审美语境中,以他们对祖先神的崇拜和虔敬的宗教情感创造出了这些美的作品。

三星堆青铜面具是古蜀人的想象力所能达到的完满状态。其呈现出的狞厉、朴拙、夸张、神秘之美是古蜀人朦胧的尚美意识在原始混沌的审美语境中的一次完美显现,能完成这样的审美超越正是源于古蜀人对祖先神的崇拜和对原始宗教的虔敬情感。

(摘编自赵深艳《论三星堆青铜面具的巫性审美》)

材料二:

从视觉效果看,三星堆文物有一种简化的特征。一、二号祭祀坑出土的青铜神像、人面具、兽面具大多为宽脸、纵目、夸张的几何图形。与彩陶时代生动、写实、灵动的艺术特征相比较,晚近一些年代的三星堆文化,艺术形象的结构特征却呈现为尽量减少的趋势。

一种说法是,三星堆器物所显现的这种与自然的脱离,是由于神的力量过于强大,使人对人自身的生命价值产生怀疑,但如果我们研究三星堆青铜器的纹饰,便会否认这种看法。从纹饰上看,三星堆青铜器的花纹以动物纹样为主要特征,包括饕餮纹、夔纹、虬纹、 龟纹、 凤纹、 鸟纹等等。这说明什么

俞伟超先生认为,三星堆复杂丰富的动物纹饰涵义诡秘,这就说明,古蜀先民及创制这些器物的工匠们观察事物极为细致敏锐,对于源于神话传说及图腾崇拜的种种意象有准确的记忆,对于自然现象的模仿再造能力在某些方面甚至超过现代人,在这个过程中,经过一代一代的心理修正和对形式感的认知强化,他们创造出对称、威严、尖锐、对抗等具有巴蜀地域特征的美的造型。

实际上,这种造型特征的简化与抽象,是源于先民对创造对象与自然现象的关系发生了某种有意的错位。如果我们追问这些形象所要达到的目的是什么,我们可以看到它们就像原始艺术一样,“既不是产生于单纯的好奇心,也不是产生于创造性的冲动本身。它的目的,并不在于去产生愉快的形象,而是把它作为日常生活中的重要的实践工具和一种超凡的力量。在各式各样的盛大典礼中,它甚至取代了人、动物和事物的作用。它既可以记录和传递信息,又可以对那些不在眼前的事物和精灵施加魔法。”美学家阿恩海姆对这类原始的宗教艺术有准确评价,“它尽量减少体积感和深度感,尽量减少颜色的层次和变化。它通过一些对称的构图,表现了宗教中的各种等级森严的级别以及这些等级的不可动摇性。这样,宗教艺术就剔除了一切偶然的、暂时的以及那些低级之姿态和姿势,而大大突出了那些恒久有效的因素,从而形成这种呆板而又简单的形态。”

(摘编自苏宁《艺术迷狂与偶像再造——三星堆青铜神像的美学思考》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.艺术和宗教的结合是悄无声息的,在古蜀人将对自然的感受转化为生动的器物的过程中,审美意识成为主动刻意的追求。

B.古蜀人采用夸张的艺术手法,追求特殊的艺术效果,产品不但呈现出多样化的审美特征,还达到了形式与内涵的和谐统一。

C.古蜀人创造的神祇是按照创造者的意图设计的,夸张甚至变形的面部具有强烈的象征意味和鲜明的地域性色彩。

D.三星堆青铜面具上的榫孔具有实用性和装饰性的特点,这样的面具是古蜀人的想象力所能达到的完满状态。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是 ( )

A.三星堆人面像是一种常人没有的面孔,它给人以陌生感,只因它具有人和动物复合的特征。

B.兽面神秘狞厉化的设计兼具了保护与抚慰两项功能,这也是人类早期“真实的稚气”的流露。

C.器物上的纹饰对意象的记录是深刻的,这些意象来源于匠人的日常观察、神话传说及图腾崇拜。

D.宗教艺术保留了一些必然的、永恒的和高级的姿态和姿势,从而形成了呆板而又简单的形态。

3.结合材料内容,下列选项中最能支持材料二观点的一项是 ( )

A.事物的实在是事物的作品,事物的外观是人的作品。

B.所有原始造型符号不过是原始人精神逻辑顺序的显现。

C.原始艺术始终是处于一个不断分化和变动之中。

D.社会的生产劳动是美和艺术的真正来源。

4.请简要分析材料一和材料二本论部分的结构有何不同。

5.下图是三星堆博物馆藏品青铜纵目面具。请结合材料,谈谈你对这一藏品的认识。

(二)现代文阅读 II(本题共 4 小题,18 分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

一把斧头的记忆

赵明山

改变我命运的人叫储国恩,是冀中抗日根据地文新县大队的大队长。他个子不高,方脸阔嘴,黝黑粗壮,不像个带兵的队长,倒像个卖苦力的。①储国恩把我掂在手里,用大拇指试着我的舌刃,他的表情渐渐严肃起来,突然抡起我劈向一根木头。在我深深嵌进木头的那一刻,奇袭姜庄子的作战方案已经成竹在胸。

很快,我和另外15把斧子别在了16名战士的腰里,这些战士来自县大队和二区小队,我们要去执行一项神圣的任务。文安城南姜庄子据点刚刚住进一群鬼子,我们要神不知鬼不觉地摸进村,给鬼子的脑袋搬搬家。大队长在动员会上说,论武器装备,论兵力部署,县大队都明显处于劣势,姜庄子据点不仅有25个日本鬼子,还有百十号伪军协防,硬拼代价太大,只能智取,出奇制胜。

他们开会商量的时候,我在一旁静静地听着。时间是1942年阴历正月初八,春节刚过,天空像黑黢黢的锅底压下来,零零星星的雪花像锅里掉下来的米粒儿。他们开会的村子叫牛各庄,在文安城东北方向,距姜庄子30多里。16名战士在夜色掩护下潜入姜庄子,伺机行动。

漆黑的夜,漆黑的路,寒风卷着雪花抽打在战士们的脸上,也打在我的身上。我躁动不安,内心有一种情绪在奔涌,大队长觉察到了,安抚着我,摸摸我的头,让我冷静。

我数了数,他们16个人除了每人一把斧子,只带了7支短枪。这不是去玩儿命吗?要知道姜庄子据点里有一门野炮、两挺机枪、30来支三八大盖儿和短枪,一屋子的弹药。这还不算伪军的装备。那天有个孩子送来情报,据点里的情况摸得一清二楚。孩子是县大队的眼线,为据点里的鬼子扫地,把犄角旮旯都给扫描了。

研究作战计划时,也有人提出不同意见,认为这步棋太险,孤军深入,敌众我寡,恐有不测。储国恩马上接过话茬:②我们唯一的胜算就在于冒险。如果连日本鬼子都认为我们不敢冒这个险,我们就已经成功了一半。等出了正月,鬼子建了岗楼、挖了封锁沟,再想下手就难上加难了。大家心里明白,大队长也是被逼的,县委和县大队已经没有了退路,姜庄子据点像一根毒刺楔入了抗日根据地,建成半个月,县里的工作就受到很大影响,上下不通,左右不畅,不及时剔除这根毒刺,损失不可估量。

我们是正月初八前半夜进入的姜庄子。战士们头上冒着热气,嘴里吐着热气,我们身上闪着寒气。

我们杀进鬼子据点是正月初九的凌晨,天似亮非亮,站岗的哨兵偷偷回屋取暖,做早饭的伙夫刚刚打开门。战士们像从地底下突然冒出来,伙夫当时就晕成了一摊泥。日本鬼子睡觉很讲究,每人一个睡袋,三九天也脱光了,像头煺了毛的猪钻进去。我们的到来终结了他们的美梦。③要不是有个鬼子开了枪,这场战斗会更漂亮,会成为一场更为经典的斧头战,不用一颗子弹就把鬼子们送上西天。伴随着鬼子的枪声,一名战士倒下了,他手里的斧子掉在了地上。即使最后是激烈的枪声为胜利画上句号,这场战斗仍被传颂为“姜庄子斧头战”,受到冀中军区司令员通令嘉奖。那是我第一次尝到血的滋味,侵略者的血。因为这场战斗,我被载入史册。时至今日,在华北地区一提起“姜庄子斧头战”几乎无人不晓,人们会不由自主地竖起大拇指。

战斗结束后,大队长指挥打扫战场,我在他手里左顾右盼,生怕漏掉一个喘气的脑袋。院子里躺着21具鬼子的尸体,仓皇逃跑的4个鬼子也在村边被“报销”了。我一不留神碰到了那门三八野炮,发出响亮的金属之声。我的面前,横躺竖卧着缴获的武器,野炮、机枪、步枪、弹药。我在它们面前昂首阔步,它们向我低下了头,连那门向来仰着脖子不可一世的野炮,也跪在我的脚下。我轻轻敲击着它们,有几分胜利的快感。

④从腊月二十三鬼子进驻,到正月初九被县大队一锅端,姜庄子据点只存在了短短半个月的时间,这大概是中国战场上最短命的日军据点了。鬼子万万没有料到,他们煞费苦心构筑的堡垒,连同他们的脑袋,被十几把斧子砍得七零八落,不到一个小时,灰飞烟灭。

当敌人的援军赶到时,县大队的战士们早已消失得无影无踪,连县委机关都转移了。鬼子也不是白跑一趟,收尸的活儿正等着他们呢。村边协防的伪军脚底下抹油,差不多跑光了。

一场战斗,让我名垂青史,但我不愿过多分享文新县大队的荣誉,我不能喧宾夺主,他们才是真正的英雄。战士张广寿,年轻的生命永远地定格在姜庄子。我没有走进历史博物馆,战争结束后,我悄悄回到农民家里,继续劈柴。

文本二:

回忆文新县的抗日武装斗争(节选)

储国恩

1942年2月,日寇加紧在抗日斗争活跃的姜庄子建立据点。姜庄子位于文安县城东南,是南北水陆交通要道,这个据点的存在对我方根据地是一个严重威胁。县委下决心赶在敌人把据点建成之前打下来。最初我们用“围魏救赵”的方式,但敌人非但没有撤离,反而加速了修建据点的进程,迫使我们不得不考虑其它作战方案,即进行奇袭。

为此,我们进行了仔细侦察和周密准备,最后在县大队和区小队中挑选了15名勇士化装成木工,每人佩带短枪和利斧,于2月23日开始行动。勇士们当晚先进入姜庄子村,隐蔽于据点附近院内,乘早晨鬼子伙夫开门买菜、其余鬼子还在鼾睡的机会,冲入据点。战斗小组各自为战,按照预定作战方案,用斧头一阵大砍,结果了还在梦中和刚被惊醒的20多个鬼子的性命。从后窗逃跑的4个鬼子,有3个被伪军打死,只有1个在惊慌万状中逃到了桃子村日军据点,只说了几句话也口吐鲜血而亡。姜庄子据点被彻底焚烧了,近30名鬼子的性命无一幸免,我们也缴获了大批武器、弹药和其它物资。

奇袭姜庄子据点的胜利,杀出了中国人民的志气和威风。《延安日报》以头版头条报道了姜庄子的胜利,朱德总司令向全国各抗日根据地发出通令嘉奖。姜庄子战斗以它英勇无畏的战斗精神载入中国人民抗日斗争的光辉史册。

6.下列对文中画线句子的理解,不正确的一项是( )

A.①句连用四个动词“掂”“试”“抡”“劈”,刻画出大队长的强壮有力,暗示此次战役的作战方案与斧头有关,为后文埋下伏笔。

B.②句“唯一”暗示了此次冒险行动是被敌人逼到绝路才迫不得已做出的选择,而想敌军之不敢想是此次战役成功的重要原因。

C.③句写因为开枪使得这场战斗不够完美,显示出战士们内心的失落,即使已经取得了战斗的胜利,但也不免感到非常遗憾。

D.④句“短短”“最短命”写出了这场战斗的速战速决,以及对日军造成的巨大打击,可以载入中国人民抗日斗争的光辉史册。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说结尾“他们才是真正的英雄”对文新县大队的战士们予以了高度评价,歌颂了为崇高理想勇于献身的革命精神。

B.小说善用比喻,比如“姜庄子据点像一根毒刺楔入了抗日根据地”,生动形象地写出及时消灭日军据点已志在必得。

C.小说善用对比。如第五段中敌我双方的武器数量就形成了鲜明对比,暗示此次战役面临着巨大的挑战,危险重重。

D.小说多处使用环境描写,如伺机行动时“漆黑的夜”“漆黑的路”“寒风卷着雪花”渲染了战斗前的紧张和沉闷气息。

8.在这次战役中,“我”的心理发生了哪些变化?请结合文本一简要说明。

9.两个文本都写了“回忆”,但文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。

二、古代诗文阅读(35 分)

(一)古代诗歌阅读(本题共 5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

(节选自《论语·阳货》)

材料二:

孔子之时,周室微而礼乐废,《诗》《书》缺。追迹三代之礼,序《书传》,上纪唐、虞之际,下至秦缪,编次其事。观殷、夏所损益,曰:“后虽百世可知也以一文一质周监二代郁郁乎文哉。吾从周。”故《书传》《礼记》自孔氏。

古者《诗》三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契、后稷,中述殷、周之盛,至幽、厉之缺。三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。孔子以《诗》《书》《礼》《乐》教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。

(节选自《史记·孔子世家》,有删改)

材料三:

孔子闲居,子夏侍。子夏曰:“敢问《诗》云‘凯弟①君子,民之父母’,何如斯可谓‘民之父母’矣?”孔子曰:“夫‘民之父母’乎,必达于礼乐之原,以致‘五至’,而行‘三无’,以横于天下。四方有败,必先知之。此之谓‘民之父母’矣。”

子夏曰:“‘民之父母’,既得而闻之矣,敢问何谓‘五至’?”孔子曰:“志之所至,诗亦至焉。诗之所至,礼亦至焉。礼之所至,乐亦至焉。乐之所至,哀亦至焉。哀乐相生。是故正明目而视之,不可得而见也;倾耳而听之,不可得而闻也;志气塞乎天地,此之谓‘五至’。”

子夏曰:“‘五至’既得而闻之矣,敢问何谓‘三无’?”孔子曰:“无声之乐,无体之礼,无服之丧,此之谓‘三无’。”子夏曰:“‘三无’既得略而闻之矣,敢问何《诗》近之?”孔子曰:“‘夙夜基命宥密②’,无声之乐也;‘威仪逮逮③,不可选也’,无体之礼也;‘凡民有丧,匍匐救之’,无服之丧也。”子夏蹶然而起,曰:“弟子敢不承乎?”

(节选自《礼记·孔子闲居》,有删改)

【注】①凯弟:即“恺悌”,和乐平易。②宥密:宽仁宁静。③逮逮:同“棣棣”,雍容娴雅的样子。

10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

后虽百世A可知也B以一文C一质D周监E二代F郁郁乎G文哉

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.《诗》,即《诗经》,它是我国第一部诗歌总集,也是我国现实主义文学的源头。

B.序,依次编订,与《齐桓晋文之事》中“谨庠序之教”的“序”意思不同。

C.盖,表推测,大概,与《谏太宗十思疏》中“能克终者盖寡”的“盖”用法不同。

D.败,灾祸,与《〈老子〉四章》中“为者败之,执者失之”的“败”意思不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.孔子总结《诗经》有兴、观、群、怨等重要作用,表达了孔子“诗教”的观点,是孔子对《诗经》社会功能的总结。

B.孔子追溯夏、商、西周三代的礼仪制度,按照时间的先后顺序,编纂了从唐尧、虞舜到秦穆公时期的历史事件。

C.孔子认为要做好“民之父母”就必须通晓礼乐的本源,达到“五至”,践行“三无”,并以此来统一天下,治理好百姓。

D.三则材料都提到孔子和《诗经》,侧重点虽各有不同,但都反映了孔子对《诗经》在礼乐教化等作用上的认识。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)及至孔子,去其重,取可施于礼义。

(2)“三无”既得略而闻之矣,敢问何《诗》近之?

14.孔子对《诗经》的重视,从哪些方面可以看出?请根据材料,简要概括。

(二)文言文阅读(本题共 2小题,12分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

秋兴八首·其七

【唐】杜甫

昆明池①水汉时功,武帝旌旗在眼中。

织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动秋风②。

波漂菰米③沉云黑,露冷莲房坠粉红。

关塞极天惟鸟道,江湖满地一渔翁。

【注】本诗为杜甫在夔州北望长安而作。①昆明池:当年汉武帝为拓疆训练水师而凿。②池中有石刻的织女、牵牛和鲸鱼像。③菰米:一种草本植物,生浅水中。秋天结实,皮黑褐色,状如米,故称菰米。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.诗人由昆明池想到汉武之功,由武功之盛又想到当今国势,抚今追昔,不胜感慨。

B.颔联无论是月夜下纺织的织女,还是秋风中的石鲸,都体现出一派太平安乐气象。

C.诗人远望长安却只见连天关塞,惟有鸟道可通,与“西当太白有鸟道”异曲同工。

D.本诗把夔州与长安、汉帝与唐皇聚拢于一处,形成包举宇内囊括千古的深邃境界。

16.请简要分析颔联中“虚”和“动”两个字。

(三)名篇名句默写(本题共 1 小题,6 分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《孟子·梁惠王上》中“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”和《礼记·礼运》中“,”表达了相同的意思,都体现了儒家的“仁”。

(2)《春江花月夜》中诗人写望月思远,希望追随月光陪伴远人的句子是“,”。

(3)《大学之道》中的“”告诉我们获得知识的途径在于推究事物的规律,而“”则强调推究事物原理是获得知识的前提。

三、语言文字运用(本题共 3小题,18分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

北平之秋就是人间的天堂,也许比天堂更繁荣一点呢!中秋前后是北平最美丽的时候,没有冬季从蒙古吹来的黄风,也没有伏天里挟着冰雹的暴雨。天是那么高,那么蓝,那么亮。果店里陈列出各种各样的葡萄,各种各样的梨,各种各样的苹果,已经叫人够看够闻够吃的了,又加上那些又好看好闻好吃的葫芦形的大枣,清香甜脆的小白梨,只供闻香儿的海棠木瓜,通体有金星的香槟子,可就使人顾不得只去享口福,而是已经辨不清哪一种香味更好闻, ① ,微微的有些醉意了!那些水果都摆列得那么好看,果皮上的白霜一点也没蹭掉,而都被摆成放着香气的立体的图案画,使人感到那些果贩都是些艺术家, ② 。他们还用清脆的嗓音唱出有腔调的“果赞”,歌声在香气中颤动,给苹果葡萄的静丽配上音乐,使人们的脚步放慢,听着看着嗅着北平之秋的美丽。在街上的“香艳的”果摊中间,还有多少个兔儿爷摊子,一层层的摆起粉面彩身,身后插着旗伞的兔儿爷,有的骑着老虎,有的坐着莲花,有的肩着剃头挑儿……这雕塑的小品给千千万万的儿童心中种下美的种子。那文化过熟的北平人,从一入八月就准备给亲友们送节礼了。街上的铺店用各式的酒瓶,各种馅子的月饼,把自己打扮得像鲜艳的新娘子;就是那不卖礼品的铺户也要凑个热闹,挂起秋节大减价的绸条,迎接北平之秋。

18.下列与文中的省略号作用相同的一项是( )

A.像一曲无字的歌谣,神奇地从四面八方飘然而起,逐渐清晰起来,响亮起来,由远而近,由远而近……

B.她慈祥的眼神平静地望着我,像深深的潭水……

C.我看见测气候者忙于观测气象,工程师忙于建筑设计……各种不同的工作,都有专门的虫子担任。

D.好几天前,房东太太就对我说,她的儿子今天回家,从学校里回来,她高兴得不得了……但她的儿子一直没有回来。

19.文中画波浪线的句子可改写成:“天很高,是蓝的,很亮。冬季没有从蒙古吹来的黄风,伏天的暴雨也没有没有挟着冰雹。”从语义上看二者基本相同,原文表达效果更好,为什么?

20.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

阅读下面的文字,完成下面小题。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”方言传递一方缱绻乡音,不仅是地域风物的承载,更体现着传统文化的赓续。方言在于交流,方言的根基是普通老百姓的使用。可是,随着城镇化进程和网络技术的发展,使方言在年轻人之中的使用渐少,面临着代际传承的问题。而今,能够真正熟悉方言的年轻人已是 ① ,更不要说口耳相传了。

2021年底,首部人工智能方言文化公益微电影《姑苏琐记·金缕衣》通过人工智能技术与影像创作推动方言回归,探索优秀传统文化的创新表达。其姊妹篇——《姑苏琐记·懒画眉》——在2022年春已创作完成。这部作品与前作可谓 ② ,在影像上同样体现了古代姑苏(现在的苏州)的独特韵味。作品上线后就 ③ ,成为人们茶余饭后的热门话题。由此看来,当下的方言保护更应该利用年轻人熟悉的网络形式,用智能手段转变语言文化传播每况愈下的态势,用多样化的媒介形式让方言活起来,新起来,亮起来。

21.请在文中横线处填入恰当的成语。

22.文中画波浪线的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。

四、写作(60 分)

23.阅读下面的材料,根据要求作文。

扶手,生活中处处有。楼道里的扶手,公交车上的扶手,商厦滚梯的扶手……都给人带来安全与方便。扶手,人生之中也很多。儿时学步,妈妈的双手,扶助你;上学读书,老师的教诲,启发你;参加工作,同事的指导,引领你。扶手,有形的看得见,抓得着,让人好借力;无形的能感知,可体会,让人心安稳。

上面的材料引发了你怎样的联想、感触与思考?结合你的经历和体验,写一篇不少于800字的作文。

要求:(1)选好角度,题目自拟;(2)除诗歌外,文体自选;(3)要有真情实感,不得抄袭和套作。

湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年高二上学期1月期末考试语文试题

答案及简析

1.

(1)答案:A

简析:材料一提到“抽象的宗教信仰在影像化的过程中就包含了艺术的萌芽,古蜀人在把对自然的感受通过宗教的观念转化为形象时,这些形象本身就渗透了当时人的审美意识”,但并未提及审美意识成为主动刻意的追求,A选项属于无中生有。

(2)答案:D

简析:A选项,三星堆人面像给人陌生感,不仅因为具有人和动物复合特征,还因其代表神秘世界中神灵的表情,A选项以偏概全;B选项,兽面具的功能是威惧恐吓和保护,不包含抚慰,B选项曲解文意;C选项,意象来源于古蜀先民及工匠对神话传说、图腾崇拜的记忆,并非仅匠人的观察,C选项表述不准确。D选项可从材料二“宗教艺术就剔除了一切偶然的、暂时的以及那些低级之姿态和姿势,而大大突出了那些恒久有效的因素,从而形成这种呆板而又简单的形态”得出。

(3)答案:B

简析:材料二观点是三星堆造型特征的简化与抽象是先民对创造对象与自然现象的关系有意错位的结果。A选项阐述的是“物”与“象”的关系,与材料二观点无关;B选项“原始造型符号是原始人精神逻辑顺序的显现”,精神逻辑可重新排序,与材料二有意错位观点相符;C选项说的是原始艺术的发展变化,不能支持材料二观点;D选项阐述劳动创造美,与材料二观点无关。

(4)答案:(1)材料一本论部分是并列式结构。用青铜人面具特征、兽面特征、榫孔的用途逐一证明三星堆青铜面具体现了多样且统一的审美特征的观点,它们之间是并列关系。(2)材料二本论部分是驳立式结构。作者先破后立,先否定了“自身价值怀疑说”,而后提出了造型特征的简化与抽象的原因是“先民对创造对象与自然现象的关系发生了某种有意的错位”的观点。(写“递进式”并分析,言之成理,也对)

简析:材料二第二段先指出一种关于三星堆器物与自然脱离原因的说法,然后通过研究纹饰予以否定,第四段提出自己的观点,属于先破后立的驳立式结构。

(5)答案:(1)这副面具眉尖上挑,双眼斜长,眼球呈极度夸张,呈柱状向前纵凸伸出,尖长硕大的双耳向两侧充分展开,口阔而深,口缝深长上扬,作神秘微笑状,短鼻梁,鼻翼呈牛鼻状向上内卷,额部正中有一方孔,双耳夸张,双耳旁上下榫孔。(2)它源于对古蜀人的祖先的崇拜,展现出的神秘静穆、威严正大之气是古蜀人尚美意识的展现。(3)极为夸张的眼与耳是为强化其神性,表达对原始宗教的虔敬;它是一种人神同形、人神合一的意象造型。

简析:结合材料一关于青铜面具的审美、宗教意义等内容,以及材料二对古蜀人创作特点的阐述,从面具的外形、文化内涵、象征意义等方面分析。如材料一提到青铜面具的夸张特征和宗教目的,可据此分析纵目面具夸张的眼耳等特征的意义。

2.

(1)答案:C

简析:文中说这场战斗已经很漂亮,只是因为“有个鬼子开了枪”,导致“一名战士倒下了”,并没有体现战士们“内心的失落”和“不免感到非常遗憾”,C选项解读错误。

(2)答案:B

简析:“姜庄子据点像一根毒刺楔入了抗日根据地”,生动形象地写出了据点对根据地的威胁,而不是消灭据点已志在必得,B选项理解错误。

(3)答案:①听到作战计划后躁动不安,担忧此次作战由于敌我实力悬殊巨大,可能会失败。②在战斗中除掉侵略者,觉得自己发挥了重要的作用,骄傲自豪。③战斗胜利,面对眼前被收缴的武器,感到十分自得,充满胜利的快感。④战斗结束后饱含着对英雄的敬仰之情,回归农民家里继续发挥自己的价值。

简析:从文本一“我躁动不安,内心有一种情绪在奔涌”“那是我第一次尝到血的滋味,侵略者的血。因为这场战斗,我被载入史册”“我在它们面前昂首阔步,它们向我低下了头”“一场战斗,让我名垂青史,但我不愿过多分享文新县大队的荣誉,我不能喧宾夺主,他们才是真正的英雄”等语句可概括出相应心理变化。

(4)答案:①文本一是小说,通过作者的想象虚构故事情节;文本二是纪实文学(回忆录),真实记录了姜庄子战斗的过程。②文本一以“一把斧头”的独特视角展开叙述,给读者一种崭新的体验;文本二以储国恩的视角写其亲身经历,更真切地反映了历史事件。③文本一在塑造储国恩的英勇顽强的英雄形象时运用了外貌、动作、语言及细节等描写手法,同时借助环境描写来烘托;文本二以真人真事为基础,较为简洁地再现了战役的过程。④文本一以描写为主,语言生动形象,通俗易懂,如把口语“犄角旮旯”等引入文章,语言风格诙谐幽默,把日本鬼子比作“褪了毛的猪”;文本二以记叙为主,语言平实简洁。

简析:从文体特点、叙述视角、人物塑造手法、语言风格等方面对比。文本一是小说,有虚构性,语言生动;文本二是纪实文学,真实客观,语言平实。

3.

(1)答案:BDF

简析:“可知”是“后世”的谓语,“也”为句末语气词,在“也”后断开;“以”的宾语是“一文一质”,在“质”后断开;“周”是“监”的主语,“(于)二代”是后置状语,在“代”后断开。

(2)答案:C

简析:材料中“盖”和《谏太宗十思疏》中“盖”均表推测,意思是大概,C选项说用法不同错误。

(3)答案:C

简析:“横于天下”的“横”应理解为普及、遍及,且孔子认为做好“民之父母”还需“四方有败,必先知之”,C选项理解错误。

(4)答案:(1)到了孔子时,删去其中重复的,选取可以用于礼仪教化上的(诗篇/部分)。(2)“三无”我已经能大概知道了,请问(冒昧地问一下)《诗》中什么诗句(哪些内容)跟“三无”接近呢?

简析:(1)句中“及”是到了,“去”是删除,“施于礼义”是在礼仪教化上可施行的(诗篇/部分);(2)句中“既”是已经,“略”是大概,“何”是什么。

(5)答案:①重视对《诗经》的学习,认为《诗经》具有重要的社会功能,可以“兴、观、群、怨”等。②亲自编写《诗经》,删除重复,选取礼仪教化的部分组成305篇,并配乐歌唱它。③用《诗经》教育子弟,如以《诗》教三千弟子,引用《诗经》中的语句解答子夏疑惑等。

简析:从材料一孔子倡导学习《诗经》及其功能,材料二孔子对《诗经》的整理,材料三孔子用《诗经》解答子夏疑惑等方面概括。

4.

(1)答案:B

简析:“织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动秋风”描绘的是昆明池边的织女雕像和石鲸雕像在月光和秋风中的景象,并非表现太平安乐气象,而是透露出一种萧瑟凄凉的氛围,B选项错误。

(2)答案:①“虚”有“空对”之意,写出了昆明池中的织女(或“织机、织物”)空对夜月、辜负清秋月色的情景。②“动”即“抖动”之意,生动传神地描绘了石鲸的鳞片似乎在秋风中兀自抖动的画面,让静的事物有了动态感。③两个字一静一动(或以动写静),描绘出昆明池的清幽凄冷的环境气氛,烘托出诗人凄凉寂寞的心情,也暗指唐王朝国运衰颓的现实。

简析:结合诗句内容,从字词含义、营造氛围、烘托心情、暗示现实等方面分析。“虚”体现了昔日繁华不再的寂寥,“动”使画面更生动,二者结合烘托出诗人情感和王朝现状。

5.答案:(1)故人不独亲其亲,不独子其子

(2)此时相望不相闻,愿逐月华流照君

(3)致知在格物,格物而后知至

简析:根据平时对课文的背诵积累,准确填写。注意“闻”“逐”“致”“格”等易错字的书写。

6.

(1)答案:C

简析:文中省略号表示列举的省略,A选项省略号表示重复词语的省略;B选项表示语意的省略;C选项表示列举的省略;D选项表示话题的转换。C选项与文中省略号作用相同。

(2)答案:①原文是要强调北平的秋天天气之好,所以应该把相关语句放在后面加以强调。②从句式以及表达效果来看,原文更整齐,更有表现力。

简析:原文先讲天气好的原因,后强调天气好的表现,突出强调作用;且原句句式整齐,“那么高,那么蓝,那么亮”“没有……也没有”增强了表现力。

(3)答案:①哪一种颜色更好看;②会使美的东西更美一些

简析:①处根据前文对水果色香味的描述,仿写“已经辨不清哪一种香味更好闻”,可从颜色或形状角度填写;②处结合前文水果摆放好看像图案画,可知此处应填摆放造型让水果更美之类的内容。

7.

(1)答案:①寥寥无几(屈指可数、寥若晨星);②异曲同工(殊途同归);③风靡一时(轰动一时)

简析:①处形容熟悉方言的年轻人少,可用“寥寥无几”“屈指可数”“寥若晨星”等;②处表示两部作品效果相同,可用“异曲同工”“殊途同归”;③处表示作品受欢迎,可用“风靡一时”“轰动一时”。

(2)答案:随着城镇化进程的加快和网络技术的发展,方言在年轻人之中的使用渐少,面临着代际传承的问题。

简析:原句存在成分残缺和搭配不当问题。“随着……使”并用造成主语残缺,删掉“使”;“城镇化进程”与“发展”搭配不当,在“进程”后加“的加快”。

8.答案:略

简析:这是一道材料作文题。材料围绕“扶手”展开,“扶手”既指生活中的实物,也象征人生中的助力。写作时可从感恩他人给予的“扶手”,思考自己如何成为他人的“扶手”等方面立意。若写记叙文,可讲述自己接受帮助或帮助他人的经历;若写议论文,可阐述“扶手”的意义和价值。

参考译文:

材料一:

孔子说:“学生们为什么没有人学习《诗》呢?读《诗》, 可以激发人的感情, 可以观察政治的得失、风俗的盛衰, 可以提高人际交往能力, 可以讽刺时政。近可用于侍奉父母, 远可用于侍泰君主。(而且可以从中)多多认识草木鸟兽的名称。”

材料二:

孔子在世时,周王室衰微,礼乐废弃,《诗》《书》残缺。孔子追溯探究夏、商、西周三代的礼仪制度,依次编订《书传》的篇章,上记唐尧、虞舜的时代,下至泰穆公,依照时间的先后编辑历史事件。观看殷、夏礼仪制度的损补的情况后,孔子说:“往后即使再经过一百世,礼仪制度还是可以知道的,因为一种崇尚文采,一种崇尚质朴。周朝的礼仪制度借鉴于殷、夏二代,多么丰富多彩啊。我遵从周朝的礼仪制度。”所以《书传》《礼记》都是孔子编定的。

古代留传下来的《诗》有三千多篇,到了孔子时,删去其中重复的,选取可以用于礼义教化上的(诗篇), 往上采用殷商始祖契、周朝始祖后稷的(圣德),再述殷、周的兴盛,直到周幽王、周厉王时礼乐制度的残破。三百零五篇诗,孔子都配乐歌唱它,以求配合《韶》《武》《雅》《颂》乐舞的音调。先王的礼乐制度从此可以得到称述,因为具备了先王的仁义之道,完成了《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六艺的编修。孔子用《诗》《书》《礼》《乐》教育弟子,弟子大概有三千人,精通六艺的人有七十二位。

材料三:

孔子在家里休息,子夏陪侍一旁。子夏问道:“请问《诗经》上说‘和乐平易的君王,就好像百姓的父母’,那怎样做才可以被称作‘百姓的父母’呢?”孔子回答说:“要成为‘百姓的父母’,他必须通晓礼乐的本源,达到‘五至’,做到‘三无’,并普及于天下。天下出现了灾祸,他一定能够最先知道。做到了这些,才称得上是‘百姓的父母’啊。”

子夏说:“关于如何成为‘民之父母’,(我)已经听了您的解释,请问您说的‘五至’又是什么呢?”孔子说:“志所到之处,诗也就产生了。诗所到之处,礼也就产生了。礼所到之处,乐也就产生了。乐所到之处,哀(哀民不幸的感情)也就产生了。因为哀乐是互相引发的。这种道理,即使擦亮了眼睛,也不可能看见;即使竖起耳朵,也不可能听到;而志气是充盈于天地之间的,这就叫作‘五至’。” 子夏又说:“关于五至已经听了您的解释,但请问所谓‘三无’又是什么呢?”孔子说:“无声的音乐,无形的礼仪,以及不穿丧服的丧事。这就是所说的‘三无’。”子夏说:“‘三无’我已经能大概知道了,请问(冒昧地问一下)《诗》中什么诗句(哪些内容)跟‘三无’接近呢?”孔子说:“‘日夜谋政,宽仁而又宁静’,这就近似于无声的乐;‘仪表雍容娴雅,没有挑剔之处’,这就近似于无形的礼;‘看见人家有灾难,竭尽全力去救援’,这就近似于不穿丧服的服丧。”子夏急忙起身,说:“弟子怎敢不接受(老师的教导)呢?”

同课章节目录