13.2 致大海 课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 13.2 致大海 课件(共41张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

统编版高中语文选择必修中

第四单元第十三课

致大海

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

致大海

【俄】普希金

查良铮 译

假如生活欺骗了你

假如生活欺骗了你,

不要悲伤,不要心急!

忧郁的日子里须要镇静:

相信吧,快乐的日子将会来临!

心儿永远向往着未来;

现在却常是忧郁:

一切都是瞬息,一切都将会过去;

而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。

从那时起,凡是在海岸上徘徊的人,

在那浅浅的小船和空旷的黄沙之间,

借着心、目光和耳朵他会听到,

普希金诗句像金屑那样散撒……

——《欧洲名诗人抒情诗选析》

学习目标

1.了解普希金及其创作风格,了解诗歌的写作背景。

2.梳理诗歌结构,理解诗歌内容,分析大海的象征意义。

3.领悟诗人通过对大海的热爱和赞颂所表达的情感。

新知探究

2

诵读诗歌原文

请同学们有感情地朗诵诗歌,感知诗歌的感情脉络,并标出描写大海的句子。

初读感受

这首诗里“大海”给你的感觉是什么?找出原文表现大海“情绪”的词语。

骄傲、忧郁、沉郁、

喑哑、幽静、任性、

喜怒无常、荒凉、深沉、阴郁、倔强

为什么作者会写这样一首诗?

让我们走近作者,了解时代背景,

深入学习这篇对自由的讴歌之作《致大海》

揭开神秘面纱

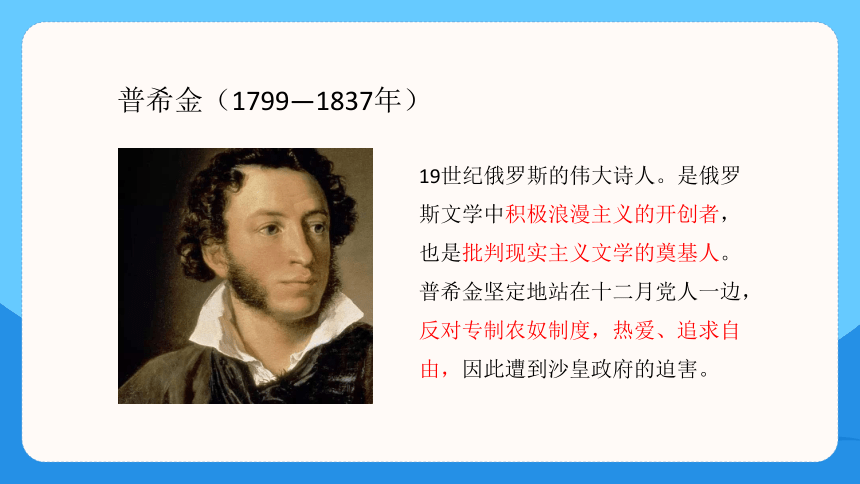

普希金(1799—1837年)

19世纪俄罗斯的伟大诗人。是俄罗斯文学中积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。普希金坚定地站在十二月党人一边,反对专制农奴制度,热爱、追求自由,因此遭到沙皇政府的迫害。

普希金(1799—1837年)

普希金写了不少形式多样、题材广泛的作品,诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》是他的代表作。普希金对俄罗斯文学的发展有很大的影响,被高尔基誉为“俄国文学之始祖”。

写作背景

《致大海》写于1824年。1820年,年仅21岁的普希金因创作了大量反对专制暴政和歌颂自由民主的政治诗而引起沙皇的惊恐,被沙皇政府放逐到南高加索。

写作背景

由于他热爱自由,不愿阿谀逢迎奥德萨总督,于1824年又革职遣送回乡(第二次流放)。临别前夕,诗人登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏,写下了这首诗篇。

穆旦(1918—1977年)

原名查良铮,曾用笔名梁真,现代主义诗人、翻译家。

诗作:

《我看》《赞美》《一个老木匠》《春》

主要译作:

俄国普希金《青铜骑士》《普希金抒情诗集》

英国雪莱的《云雀》《雪莱抒情诗选》

英国拜伦的《唐璜》《拜伦抒情诗选》《拜伦诗选》

英国《布莱克诗选》《济慈诗选》。

译 文 作 者

第三部分(14-15):收束全诗,照应开篇,抒发了诗人告别大海、怀念大海、铭记大海、传播自由的心声。

诗歌脉络

本文共分为三个部分:

第一部分(1-2):诗人向大海告别。

第二部分(3-13):诗人由大海引起的回忆和联想,表达诗人对自由的渴望。

细读课文

再见吧,自由的元素!

最后一次了,在我眼前

你的蓝色的浪头翻滚起伏,

你的骄傲的美闪烁壮观。

第一部分(1-2节)

“自由”二字奠定了“大海”象征意蕴的基础,也成为大海与诗人之间亲密情感关联的源头所在。

再见吧,自由的元素!

最后一次了,在我眼前

你的蓝色的浪头翻滚起伏,

你的骄傲的美闪烁壮观。

仿佛友人的忧郁的絮语,

仿佛他别离一刻的招呼,

最后一次了,我听着你的

喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。

第一部分(1-2节)

诗人运用了第二人称来称呼大海,可以看出,这是诗人与大海的对话。

他两次运用“最后一次了”,第一次从视觉的角度,第二次从听觉角度。反复的吟咏慨叹,表达对大海的依恋不舍之情。

仿佛友人的忧郁的絮语,

仿佛他别离一刻的招呼,

第一部分(1-2节)

像一位老朋友对诗人的告别表达着恋恋深情。此刻的诗人和“大海”,好像一对心意相通的挚友,因此诗人才把自己内心的苦痛向朋友倾吐。

我全心渴望的国度呀,大海!

……

世界空虚了……哦,海洋,

……

到处,人们的命运都是一样:

哪里有幸福,必有教育

或暴君看守得非常严密。

第二部分(3-13节)

转入对社会现实和诗人人生命运的思考。由大海引起的回忆和联想,强调诗人对英雄的不屈灵魂的崇拜、讴歌以及对人生际遇的思考。

我爱听你黄昏时分的幽静,

和你任性的脾气的发作!

但你若汹涌起来,无法克服,

成群的渔船就会覆没。

仔细阅读诗歌第3—8节,“大海”有着怎样的性格特征

“大海”喜怒无常,自由奔放。

直到现在,我还不能离开

这令我厌烦的凝固的石岸,

……

于是我在岸边留下来……

仔细阅读第6—7节,说说作者为何厌烦”石岸“,”岸“有何象征意义?

仔细阅读第6—7节,说说作者为何厌烦”石岸“,”岸“有何象征意义?

答:①“石岸”使得诗人无法热烈地拥抱热情自由的大海,让他整个人被束缚住了。

②“岸”正是黑暗现实的象征,它是拘禁诗人的无边的囚牢,它使诗人向往自由的夙愿无法实现。

第9-11节诗人为什么要写拿破仑和拜伦两个人?

拿破仑

拜 伦

拿破仑曾把法国资产阶级革命思想引入俄国,激起俄国代年青知识分子反抗沙皇专制暴政的革命热情,推进了俄国和整个欧洲反对封建统治的民主主义运动的发展,所以普希金在《拿破仑》一诗的最后称“他为俄罗斯人民指出了崇高的使命,给世界以永恒的自由”一句话,在普希金看来,拿破仑是一面张扬着自由主义精神的旗帜。

拿破仑

人物链接

拜伦有两句名言:

“啊,自由,你在牢狱里才最为灿烂。”

“我可以独自兀立于人间,但绝不把我自由的思想换取一座王位。”

意思是只有失去自由才能倍感自由的可贵。

拜伦

人物链接

英国历史上的浪漫主义诗人,拜伦思想的核心有两个词:“自由和正义”。拜伦不仅歌唱自由,而且还身体力行地投入到为争取自由而斗争的战争中去。最后病死在战争的前线,为自由而献身。拜伦的精神是自由主义精神。

拜伦

人物链接

答:拿破仑和拜伦,一个是身上具有不屈服的精神,一个是自由的歌唱者。他们都有大海般召唤自由的品质,诗人在他们身上看到了自己的影子。在这里,诗人、大海和逝去的英雄三者融为一体。诗人极力赞颂英雄拿破仑和拜伦,一方面表明诗人对自由精神的不懈追求,另一方面也反映了诗人对二人的结局和自己前程渺茫、壮志难酬的悲哀。

为何诗人如此热爱大海, “大海”象征着什么

①诗人笔下的大海,首先是真实存在的大海,它自由奔放、浩渺无际,黄昏时分无比幽静,脾气发作时席卷一切,它具有自然界中海洋的物质形态和各种特性,在诗中也给人以视觉和听觉的审美感受。

②但诗人笔下的大海,又是被人格化了的大海,被诗人赋予了种种情感和精神,它成为诗人心灵的寄托和对话者,它具有了强烈的象征色彩,它象征着一种自由的意志,象征着一种永远不屈于任何奴役的生命存在。

同样是对“大海”的告别,但诗歌的开头和结尾部分展现的情感却很不相同。这是为什么?

开头部分:

诗人向大海告别,诗人笔下的大海以它的自由奔放展示出它的美,并召唤世人;而诗人也有崇尚自由的精神,但并不能像大海一样自由地展示,不能随心所欲地应和大海的召唤,为这个愿望得不到实现而苦恼,所以他听到的是大海“忧郁语”“沉郁的吐诉”。诗人在这里的情感是忧郁、沉郁的。

悲哀不舍

结尾部分:

经过第3—13节的思考、回忆与联想,诗人尽管在精神上感到忧郁和渺茫,但并没有绝望,因为自己的整个心灵被大海的形象和声响充斥,所以他在第14、15两节告别大海时,表示永不忘记大海的形象和声响,决心把大海的精神带向自己足迹所将要到达的地方,永远不会忘记自由,会为自由勉励自己,为自由奋斗不已。这里情感是激昂的,意志是坚定的,情绪是高涨的。

执着坚定

课堂练习

3

普希金称自己的这首诗为“哀歌”。

哀歌源于古希腊的挽歌,是由一行六音步句接一行五音步句组成的对局体诗。起初,在古希腊,它只用作葬礼挽歌。在德语文学中,克罗卜斯托克、歌德、席勒等诗人,沿袭古罗马诗人奥维德的做法,以哀歌体写情诗。举世闻名的作品有托马斯·格雷的《墓畔哀歌》、里尔克的《杜伊诺哀歌》等。

《致大海》不仅继承了哀歌诗体真挚流畅、如诉衷情的特点,同时还在内容和形式上进行了大胆的突破与创新,形成了自由奔放的独特风格。

艺术风格

诗体严谨

如第三节“我全心渴望的国度啊,大海”直抒胸臆。又借助“石岸”“峭壁”等景物来抒发情感。

艺术风格

直接抒情与借景抒情相结合

如第三节“我全心渴望的国度啊,大海”直抒胸臆。又借助“石岸”“峭壁”等景物来抒发情感。

象征和拟人巧妙结合

普希金的抒情诗《致大海》的一个显著的艺术特色是( )

小试牛刀

A.框架式的结构

B.悲喜剧因素交融

C.写实与象征并用

D.富有戏剧性的情节

A

内容总结

致大海

向大海告别

向大海倾诉

向大海明誓

告别大海

追求自由

追念拿破仑、拜伦

渴望自由

永记大海精神

为自由而奋斗

气势豪放

意境雄浑

依依不舍

愁苦惋惜

下定决心

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

统编版高中语文选择必修中

第四单元第十三课

致大海

目录

导入新课

1

新知探究

2

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

致大海

【俄】普希金

查良铮 译

假如生活欺骗了你

假如生活欺骗了你,

不要悲伤,不要心急!

忧郁的日子里须要镇静:

相信吧,快乐的日子将会来临!

心儿永远向往着未来;

现在却常是忧郁:

一切都是瞬息,一切都将会过去;

而那过去了的,就会成为亲切的怀恋。

从那时起,凡是在海岸上徘徊的人,

在那浅浅的小船和空旷的黄沙之间,

借着心、目光和耳朵他会听到,

普希金诗句像金屑那样散撒……

——《欧洲名诗人抒情诗选析》

学习目标

1.了解普希金及其创作风格,了解诗歌的写作背景。

2.梳理诗歌结构,理解诗歌内容,分析大海的象征意义。

3.领悟诗人通过对大海的热爱和赞颂所表达的情感。

新知探究

2

诵读诗歌原文

请同学们有感情地朗诵诗歌,感知诗歌的感情脉络,并标出描写大海的句子。

初读感受

这首诗里“大海”给你的感觉是什么?找出原文表现大海“情绪”的词语。

骄傲、忧郁、沉郁、

喑哑、幽静、任性、

喜怒无常、荒凉、深沉、阴郁、倔强

为什么作者会写这样一首诗?

让我们走近作者,了解时代背景,

深入学习这篇对自由的讴歌之作《致大海》

揭开神秘面纱

普希金(1799—1837年)

19世纪俄罗斯的伟大诗人。是俄罗斯文学中积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。普希金坚定地站在十二月党人一边,反对专制农奴制度,热爱、追求自由,因此遭到沙皇政府的迫害。

普希金(1799—1837年)

普希金写了不少形式多样、题材广泛的作品,诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》是他的代表作。普希金对俄罗斯文学的发展有很大的影响,被高尔基誉为“俄国文学之始祖”。

写作背景

《致大海》写于1824年。1820年,年仅21岁的普希金因创作了大量反对专制暴政和歌颂自由民主的政治诗而引起沙皇的惊恐,被沙皇政府放逐到南高加索。

写作背景

由于他热爱自由,不愿阿谀逢迎奥德萨总督,于1824年又革职遣送回乡(第二次流放)。临别前夕,诗人登上高加索海边的岩石,面对波涛汹涌的大海,想起与大海有关的英雄,不禁思绪起伏,写下了这首诗篇。

穆旦(1918—1977年)

原名查良铮,曾用笔名梁真,现代主义诗人、翻译家。

诗作:

《我看》《赞美》《一个老木匠》《春》

主要译作:

俄国普希金《青铜骑士》《普希金抒情诗集》

英国雪莱的《云雀》《雪莱抒情诗选》

英国拜伦的《唐璜》《拜伦抒情诗选》《拜伦诗选》

英国《布莱克诗选》《济慈诗选》。

译 文 作 者

第三部分(14-15):收束全诗,照应开篇,抒发了诗人告别大海、怀念大海、铭记大海、传播自由的心声。

诗歌脉络

本文共分为三个部分:

第一部分(1-2):诗人向大海告别。

第二部分(3-13):诗人由大海引起的回忆和联想,表达诗人对自由的渴望。

细读课文

再见吧,自由的元素!

最后一次了,在我眼前

你的蓝色的浪头翻滚起伏,

你的骄傲的美闪烁壮观。

第一部分(1-2节)

“自由”二字奠定了“大海”象征意蕴的基础,也成为大海与诗人之间亲密情感关联的源头所在。

再见吧,自由的元素!

最后一次了,在我眼前

你的蓝色的浪头翻滚起伏,

你的骄傲的美闪烁壮观。

仿佛友人的忧郁的絮语,

仿佛他别离一刻的招呼,

最后一次了,我听着你的

喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。

第一部分(1-2节)

诗人运用了第二人称来称呼大海,可以看出,这是诗人与大海的对话。

他两次运用“最后一次了”,第一次从视觉的角度,第二次从听觉角度。反复的吟咏慨叹,表达对大海的依恋不舍之情。

仿佛友人的忧郁的絮语,

仿佛他别离一刻的招呼,

第一部分(1-2节)

像一位老朋友对诗人的告别表达着恋恋深情。此刻的诗人和“大海”,好像一对心意相通的挚友,因此诗人才把自己内心的苦痛向朋友倾吐。

我全心渴望的国度呀,大海!

……

世界空虚了……哦,海洋,

……

到处,人们的命运都是一样:

哪里有幸福,必有教育

或暴君看守得非常严密。

第二部分(3-13节)

转入对社会现实和诗人人生命运的思考。由大海引起的回忆和联想,强调诗人对英雄的不屈灵魂的崇拜、讴歌以及对人生际遇的思考。

我爱听你黄昏时分的幽静,

和你任性的脾气的发作!

但你若汹涌起来,无法克服,

成群的渔船就会覆没。

仔细阅读诗歌第3—8节,“大海”有着怎样的性格特征

“大海”喜怒无常,自由奔放。

直到现在,我还不能离开

这令我厌烦的凝固的石岸,

……

于是我在岸边留下来……

仔细阅读第6—7节,说说作者为何厌烦”石岸“,”岸“有何象征意义?

仔细阅读第6—7节,说说作者为何厌烦”石岸“,”岸“有何象征意义?

答:①“石岸”使得诗人无法热烈地拥抱热情自由的大海,让他整个人被束缚住了。

②“岸”正是黑暗现实的象征,它是拘禁诗人的无边的囚牢,它使诗人向往自由的夙愿无法实现。

第9-11节诗人为什么要写拿破仑和拜伦两个人?

拿破仑

拜 伦

拿破仑曾把法国资产阶级革命思想引入俄国,激起俄国代年青知识分子反抗沙皇专制暴政的革命热情,推进了俄国和整个欧洲反对封建统治的民主主义运动的发展,所以普希金在《拿破仑》一诗的最后称“他为俄罗斯人民指出了崇高的使命,给世界以永恒的自由”一句话,在普希金看来,拿破仑是一面张扬着自由主义精神的旗帜。

拿破仑

人物链接

拜伦有两句名言:

“啊,自由,你在牢狱里才最为灿烂。”

“我可以独自兀立于人间,但绝不把我自由的思想换取一座王位。”

意思是只有失去自由才能倍感自由的可贵。

拜伦

人物链接

英国历史上的浪漫主义诗人,拜伦思想的核心有两个词:“自由和正义”。拜伦不仅歌唱自由,而且还身体力行地投入到为争取自由而斗争的战争中去。最后病死在战争的前线,为自由而献身。拜伦的精神是自由主义精神。

拜伦

人物链接

答:拿破仑和拜伦,一个是身上具有不屈服的精神,一个是自由的歌唱者。他们都有大海般召唤自由的品质,诗人在他们身上看到了自己的影子。在这里,诗人、大海和逝去的英雄三者融为一体。诗人极力赞颂英雄拿破仑和拜伦,一方面表明诗人对自由精神的不懈追求,另一方面也反映了诗人对二人的结局和自己前程渺茫、壮志难酬的悲哀。

为何诗人如此热爱大海, “大海”象征着什么

①诗人笔下的大海,首先是真实存在的大海,它自由奔放、浩渺无际,黄昏时分无比幽静,脾气发作时席卷一切,它具有自然界中海洋的物质形态和各种特性,在诗中也给人以视觉和听觉的审美感受。

②但诗人笔下的大海,又是被人格化了的大海,被诗人赋予了种种情感和精神,它成为诗人心灵的寄托和对话者,它具有了强烈的象征色彩,它象征着一种自由的意志,象征着一种永远不屈于任何奴役的生命存在。

同样是对“大海”的告别,但诗歌的开头和结尾部分展现的情感却很不相同。这是为什么?

开头部分:

诗人向大海告别,诗人笔下的大海以它的自由奔放展示出它的美,并召唤世人;而诗人也有崇尚自由的精神,但并不能像大海一样自由地展示,不能随心所欲地应和大海的召唤,为这个愿望得不到实现而苦恼,所以他听到的是大海“忧郁语”“沉郁的吐诉”。诗人在这里的情感是忧郁、沉郁的。

悲哀不舍

结尾部分:

经过第3—13节的思考、回忆与联想,诗人尽管在精神上感到忧郁和渺茫,但并没有绝望,因为自己的整个心灵被大海的形象和声响充斥,所以他在第14、15两节告别大海时,表示永不忘记大海的形象和声响,决心把大海的精神带向自己足迹所将要到达的地方,永远不会忘记自由,会为自由勉励自己,为自由奋斗不已。这里情感是激昂的,意志是坚定的,情绪是高涨的。

执着坚定

课堂练习

3

普希金称自己的这首诗为“哀歌”。

哀歌源于古希腊的挽歌,是由一行六音步句接一行五音步句组成的对局体诗。起初,在古希腊,它只用作葬礼挽歌。在德语文学中,克罗卜斯托克、歌德、席勒等诗人,沿袭古罗马诗人奥维德的做法,以哀歌体写情诗。举世闻名的作品有托马斯·格雷的《墓畔哀歌》、里尔克的《杜伊诺哀歌》等。

《致大海》不仅继承了哀歌诗体真挚流畅、如诉衷情的特点,同时还在内容和形式上进行了大胆的突破与创新,形成了自由奔放的独特风格。

艺术风格

诗体严谨

如第三节“我全心渴望的国度啊,大海”直抒胸臆。又借助“石岸”“峭壁”等景物来抒发情感。

艺术风格

直接抒情与借景抒情相结合

如第三节“我全心渴望的国度啊,大海”直抒胸臆。又借助“石岸”“峭壁”等景物来抒发情感。

象征和拟人巧妙结合

普希金的抒情诗《致大海》的一个显著的艺术特色是( )

小试牛刀

A.框架式的结构

B.悲喜剧因素交融

C.写实与象征并用

D.富有戏剧性的情节

A

内容总结

致大海

向大海告别

向大海倾诉

向大海明誓

告别大海

追求自由

追念拿破仑、拜伦

渴望自由

永记大海精神

为自由而奋斗

气势豪放

意境雄浑

依依不舍

愁苦惋惜

下定决心

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin