赏民俗画卷,品京腔京韵—1《北京的春节》教学设计

文档属性

| 名称 | 赏民俗画卷,品京腔京韵—1《北京的春节》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-11 20:21:16 | ||

图片预览

文档简介

赏民俗画卷,品京腔京韵—六下1《北京的春节》教学设计

教材分析:

老舍的《北京的春节》以时间轴串联民俗画卷,生动展现老北京年俗的独特韵味。文本紧扣腊八至正月十九的时序,详写腊八粥、除夕团圆、元宵灯市等场景,略写过渡性日子,主次分明中凸显老北京春节“团圆祈福”的文化内核。语言充满“京味儿”特色,儿化音(“杂拌儿”“零七八碎儿”)与生活化比喻(腊八粥如“农业展览会”)拉近读者距离,多感官描写让年味跃然纸上。

教学中需引导学生:一抓时间线,梳理习俗变化,体会详略安排对突出节日氛围的作用;二品语言细节,感受平实文字下的生活情趣与地域文化;三联现实生活,对比南北年俗差异,理解传统习俗中蕴含的家庭观念与文化传承。

教学目标:

语言建构:梳理北京春节的时间流程与习俗,体会详略安排的好处。

思维发展:品读语言,感受老舍口语化、趣味化的表达风格,体会老北京春节热闹喜庆的特点。

创意表达:能用 运用“详略得当”的方法和生动的表达,介绍家乡春节习俗。

教学重难点

品读语言,感受老舍口语化、趣味化的表达风格,体会老北京春节热闹喜庆的特点。

教学过程:

积累词语,导入新课:

1.出示词语:

鞭炮齐鸣 张灯结彩 人来人往

灯火通宵 火炽美丽

2.读着这些词语,让你想到了什么?

过春节时的热闹、喜庆、有趣……

3.这节课我们就跟着老舍先生走进《北京的春节》,去感受老北京春节的热闹、喜庆。

活动一:默读梳理,赏民俗画卷

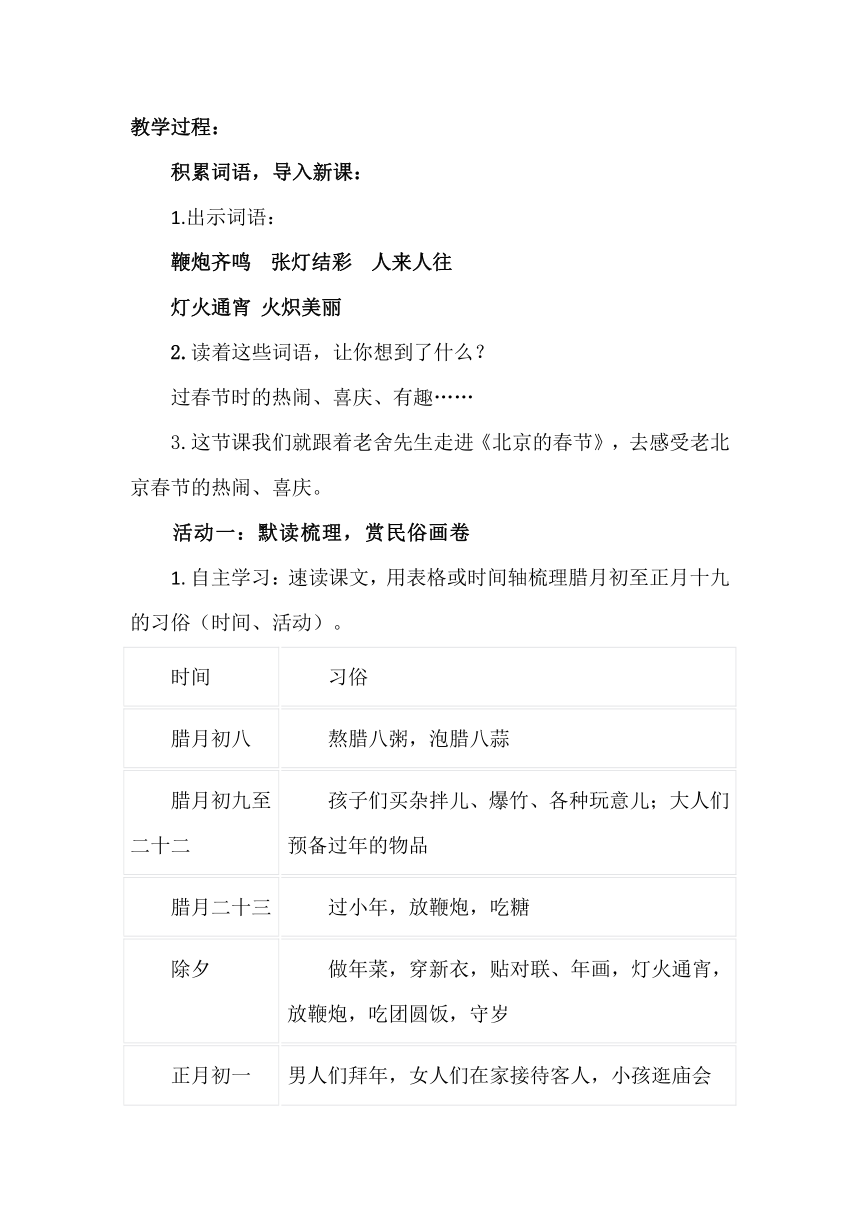

1. 自主学习:速读课文,用表格或时间轴梳理腊月初至正月十九的习俗(时间、活动)。

时间 习俗

腊月初八 熬腊八粥,泡腊八蒜

腊月初九至二十二 孩子们买杂拌儿、爆竹、各种玩意儿;大人们预备过年的物品

腊月二十三 过小年,放鞭炮,吃糖

除夕 做年菜,穿新衣,贴对联、年画,灯火通宵,放鞭炮,吃团圆饭,守岁

正月初一 男人们拜年,女人们在家接待客人,小孩逛庙会

正月初六 店铺开张,伙计们轮流逛庙会、天桥和听戏

正月十五 看花灯,放花炮,吃元宵

正月十九 春节结束,一切恢复正常

2.分析哪些部分写得详细,哪些部分写得简略

交流明确: 腊八、腊月二十三、除夕、初一、元宵节写得详细。

3.探究作者写作密码

(1)作者为什么要详写这几天?

点拨:详写的这几天有什么特点?

(2)根据学生交流总结:

这几天百姓参与度高,节日氛围浓厚,最能体现老北京的春节特色。

(3)出示学习交流平台:

我们读文章,常常发现有些内容写得很详细,有些内容写得很简略如,《北京的春节》重点写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天,其他的日子则一笔带过。即使重点写腊八、初一,也不是铺开写,而是突出写最具特色的一两个民俗活动,给人印象颇深。

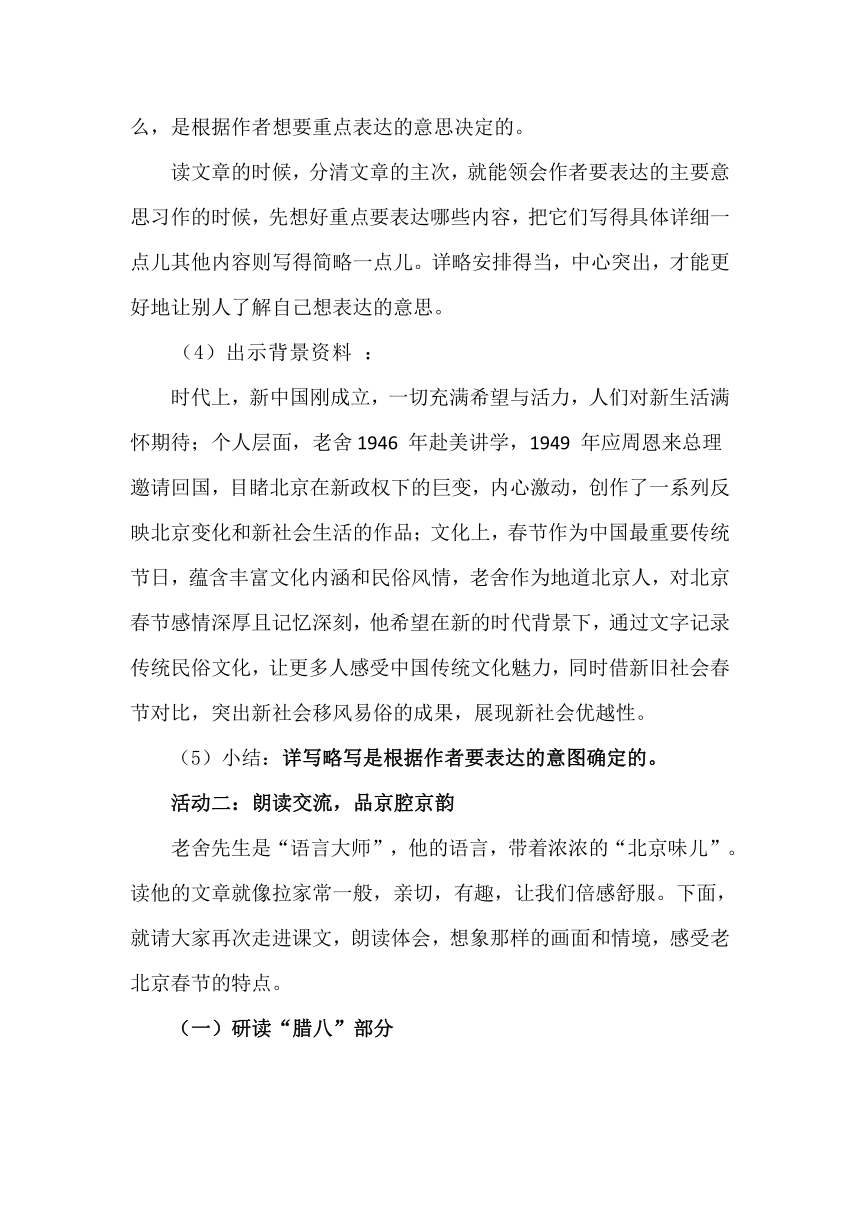

为什么这样写呢 仔细阅读就会明白,《北京的春节》讲的是当年北京地区过春节的独特习俗,而最能表现北京独特习俗的,莫过于这几天这几天可以说是春节的高潮,所以要详写。其他的日子大体相似,就没有必要一一详细描述了。因此,文章主要写什么,次要写什么,是根据作者想要重点表达的意思决定的。

读文章的时候,分清文章的主次,就能领会作者要表达的主要意思习作的时候,先想好重点要表达哪些内容,把它们写得具体详细一点儿其他内容则写得简略一点儿。详略安排得当,中心突出,才能更好地让别人了解自己想表达的意思。

(4)出示背景资料 :

时代上,新中国刚成立,一切充满希望与活力,人们对新生活满怀期待;个人层面,老舍 1946 年赴美讲学,1949 年应周恩来总理邀请回国,目睹北京在新政权下的巨变,内心激动,创作了一系列反映北京变化和新社会生活的作品;文化上,春节作为中国最重要传统节日,蕴含丰富文化内涵和民俗风情,老舍作为地道北京人,对北京春节感情深厚且记忆深刻,他希望在新的时代背景下,通过文字记录传统民俗文化,让更多人感受中国传统文化魅力,同时借新旧社会春节对比,突出新社会移风易俗的成果,展现新社会优越性。

(5)小结:详写略写是根据作者要表达的意图确定的。

活动二:朗读交流,品京腔京韵

老舍先生是“语言大师”,他的语言,带着浓浓的“北京味儿”。读他的文章就像拉家常一般,亲切,有趣,让我们倍感舒服。下面,就请大家再次走进课文,朗读体会,想象那样的画面和情境,感受老北京春节的特点。

(一)研读“腊八”部分

1.请同学们深入朗读课文第1、2自然段,思考:课文写了腊八这一天的哪些风俗?想想作者是如何抓住重点,写出风俗特点的。结合自己过年的感受作批注。

学生汇报交流:熬腊八粥、泡腊八蒜。

“这不是粥,而是小型的农业展览会。”写出了腊八粥的食材丰富。

“蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美。”写出了腊八蒜的色味双美的特点。

2.对比阅读:

原:“粥是用各种米、豆、干果熬成的,这不是粥,是小型的农业展览会。”

改:“粥是用各种米、豆、干果熬成的,非常丰盛。”

学生对比朗读交流:

原句运用比喻不仅表现了腊八粥的特点,还有一种幽默风趣的色彩,隐含对劳动成果的自豪感。

3.朗读展示:

(1)语气品读:重读“自傲”“展览会”等词,感受老舍对民俗的温情调侃。

(2)角色扮演:用“街坊唠家常”的语气朗读句子,体会幽默背后的文化认同。

4.写法小结:老舍先生就是用这样生活化的比喻让我们读起来有一种如话家常般的亲切感,这也是老舍先生京味语言特色之一。

(二):寻京味语言

请同学们再研读其他语段,找出你读起来亲切自然,能体现京味语言特色的句子。

1.学生自主学习,圈点勾画。

2.小组内讨论交流。

3.班内交流。

预设:

孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿。这是用各种干果(花生、胶枣、榛子、栗子等)和蜜饯掺和成的,普通的带皮,高级的没有皮——例如普通的用带皮的榛子,高级的就用榛仁。孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买这些杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。

(1)学生找出带儿化音的词语。

(2)对比朗读,发现儿化音的秘密

“孩子们喜欢吃这些零七八碎,必须买这些杂拌。”

“孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,必须买这些杂拌儿。”

讨论差异:儿化音让语言更________(轻快/俏皮/生活化)。

(3)思考这些词描述的物品有什么共同点?(细小、零碎、充满童趣)

为什么老舍用“杂拌儿”而不是“零食”?用“玩意儿”而不是“玩具”?

交流明确:

儿化音传递市井生活气息,更能体现孩童视角对春节的喜爱之情,表现春节欢快喜庆的特点。

(4)朗读表达孩子过春节的快乐。

4.小结老舍语言特色

老舍先生曾说:“我不论写什么,总希望能够信赖大白话;即使是说明比较高深一 点的道理,我也不接二连三地用术语与名词,我还保持着我的‘俗’与‘白’”。用最合适的词、最简洁的句子把话说准确、道明白,这是语言大师独具的魅力。

活动三:探寻,家乡年俗推介会

1.对比阅读,探究异同

阅读课后链接斯妤《除夕》节选。

读后交流:斯妤写的是哪里的春节?与北京的春节相比,有哪些异同?

不一样的风俗,但都展示了春节祈福团圆的内涵,都表达了对传统古文化的热爱。

2.选择家乡春节的一个重点习俗,详略得当,并用上比喻、口语化等语言特色写出风俗特点,表达对春节的热爱之情。

评价标准:

详略得当

运用比喻

口语化的语言

表达热爱之情

示范:

在咱老家,春节贴春联那可是头等大事,就像给家里换上了一身喜庆的新衣裳。春节前几天,集市上就摆满了各式各样的春联,红通通的一片,就像燃烧的火焰,把过年的气氛一下子就给点起来了。

到了除夕那天,一大早,全家老小就开始忙活起来。爸爸像个指挥官一样,指挥着我和弟弟搬梯子、拿糨糊。妈妈则把去年的旧春联小心翼翼地揭下来,边揭边念叨着:“旧的不去,新的不来。” 那认真的模样,就像在和旧年告别。

我和弟弟拿着春联,按照爸爸的指示,左看看、右瞅瞅,生怕贴歪了。爸爸则在一旁,一边帮忙调整位置,一边给我们讲着春联的寓意。比如 “一帆风顺年年好,万事如意步步高”,就是希望新的一年顺顺利利、万事顺心。

贴好春联,整个家立马就有了过年的味道。那鲜红的春联,在阳光的照耀下,闪闪发光,就像在向人们诉说着新年的美好祝愿。

作业设计

小练笔:写一写你喜欢的节日,介绍一下家乡的节日习俗,注意详略得当,重点突出。

课堂总结

这节课我们感受到了他俗白的语言特点。下节课我们继续走进他笔下北京的春节,去看看北京孩子们的春节,是怎么样的?让我们在其中找一找北京孩子们过年的趣味。同时,我们也可以试着写一写咱们过年的独特趣味。

板书设计

1北京的春节

腊八 除夕 腊月二十三 初一 元宵节

抓住重点 写出特点

突出民俗

教材分析:

老舍的《北京的春节》以时间轴串联民俗画卷,生动展现老北京年俗的独特韵味。文本紧扣腊八至正月十九的时序,详写腊八粥、除夕团圆、元宵灯市等场景,略写过渡性日子,主次分明中凸显老北京春节“团圆祈福”的文化内核。语言充满“京味儿”特色,儿化音(“杂拌儿”“零七八碎儿”)与生活化比喻(腊八粥如“农业展览会”)拉近读者距离,多感官描写让年味跃然纸上。

教学中需引导学生:一抓时间线,梳理习俗变化,体会详略安排对突出节日氛围的作用;二品语言细节,感受平实文字下的生活情趣与地域文化;三联现实生活,对比南北年俗差异,理解传统习俗中蕴含的家庭观念与文化传承。

教学目标:

语言建构:梳理北京春节的时间流程与习俗,体会详略安排的好处。

思维发展:品读语言,感受老舍口语化、趣味化的表达风格,体会老北京春节热闹喜庆的特点。

创意表达:能用 运用“详略得当”的方法和生动的表达,介绍家乡春节习俗。

教学重难点

品读语言,感受老舍口语化、趣味化的表达风格,体会老北京春节热闹喜庆的特点。

教学过程:

积累词语,导入新课:

1.出示词语:

鞭炮齐鸣 张灯结彩 人来人往

灯火通宵 火炽美丽

2.读着这些词语,让你想到了什么?

过春节时的热闹、喜庆、有趣……

3.这节课我们就跟着老舍先生走进《北京的春节》,去感受老北京春节的热闹、喜庆。

活动一:默读梳理,赏民俗画卷

1. 自主学习:速读课文,用表格或时间轴梳理腊月初至正月十九的习俗(时间、活动)。

时间 习俗

腊月初八 熬腊八粥,泡腊八蒜

腊月初九至二十二 孩子们买杂拌儿、爆竹、各种玩意儿;大人们预备过年的物品

腊月二十三 过小年,放鞭炮,吃糖

除夕 做年菜,穿新衣,贴对联、年画,灯火通宵,放鞭炮,吃团圆饭,守岁

正月初一 男人们拜年,女人们在家接待客人,小孩逛庙会

正月初六 店铺开张,伙计们轮流逛庙会、天桥和听戏

正月十五 看花灯,放花炮,吃元宵

正月十九 春节结束,一切恢复正常

2.分析哪些部分写得详细,哪些部分写得简略

交流明确: 腊八、腊月二十三、除夕、初一、元宵节写得详细。

3.探究作者写作密码

(1)作者为什么要详写这几天?

点拨:详写的这几天有什么特点?

(2)根据学生交流总结:

这几天百姓参与度高,节日氛围浓厚,最能体现老北京的春节特色。

(3)出示学习交流平台:

我们读文章,常常发现有些内容写得很详细,有些内容写得很简略如,《北京的春节》重点写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天,其他的日子则一笔带过。即使重点写腊八、初一,也不是铺开写,而是突出写最具特色的一两个民俗活动,给人印象颇深。

为什么这样写呢 仔细阅读就会明白,《北京的春节》讲的是当年北京地区过春节的独特习俗,而最能表现北京独特习俗的,莫过于这几天这几天可以说是春节的高潮,所以要详写。其他的日子大体相似,就没有必要一一详细描述了。因此,文章主要写什么,次要写什么,是根据作者想要重点表达的意思决定的。

读文章的时候,分清文章的主次,就能领会作者要表达的主要意思习作的时候,先想好重点要表达哪些内容,把它们写得具体详细一点儿其他内容则写得简略一点儿。详略安排得当,中心突出,才能更好地让别人了解自己想表达的意思。

(4)出示背景资料 :

时代上,新中国刚成立,一切充满希望与活力,人们对新生活满怀期待;个人层面,老舍 1946 年赴美讲学,1949 年应周恩来总理邀请回国,目睹北京在新政权下的巨变,内心激动,创作了一系列反映北京变化和新社会生活的作品;文化上,春节作为中国最重要传统节日,蕴含丰富文化内涵和民俗风情,老舍作为地道北京人,对北京春节感情深厚且记忆深刻,他希望在新的时代背景下,通过文字记录传统民俗文化,让更多人感受中国传统文化魅力,同时借新旧社会春节对比,突出新社会移风易俗的成果,展现新社会优越性。

(5)小结:详写略写是根据作者要表达的意图确定的。

活动二:朗读交流,品京腔京韵

老舍先生是“语言大师”,他的语言,带着浓浓的“北京味儿”。读他的文章就像拉家常一般,亲切,有趣,让我们倍感舒服。下面,就请大家再次走进课文,朗读体会,想象那样的画面和情境,感受老北京春节的特点。

(一)研读“腊八”部分

1.请同学们深入朗读课文第1、2自然段,思考:课文写了腊八这一天的哪些风俗?想想作者是如何抓住重点,写出风俗特点的。结合自己过年的感受作批注。

学生汇报交流:熬腊八粥、泡腊八蒜。

“这不是粥,而是小型的农业展览会。”写出了腊八粥的食材丰富。

“蒜泡得色如翡翠,醋也有了些辣味,色味双美。”写出了腊八蒜的色味双美的特点。

2.对比阅读:

原:“粥是用各种米、豆、干果熬成的,这不是粥,是小型的农业展览会。”

改:“粥是用各种米、豆、干果熬成的,非常丰盛。”

学生对比朗读交流:

原句运用比喻不仅表现了腊八粥的特点,还有一种幽默风趣的色彩,隐含对劳动成果的自豪感。

3.朗读展示:

(1)语气品读:重读“自傲”“展览会”等词,感受老舍对民俗的温情调侃。

(2)角色扮演:用“街坊唠家常”的语气朗读句子,体会幽默背后的文化认同。

4.写法小结:老舍先生就是用这样生活化的比喻让我们读起来有一种如话家常般的亲切感,这也是老舍先生京味语言特色之一。

(二):寻京味语言

请同学们再研读其他语段,找出你读起来亲切自然,能体现京味语言特色的句子。

1.学生自主学习,圈点勾画。

2.小组内讨论交流。

3.班内交流。

预设:

孩子们准备过年,第一件事是买杂拌儿。这是用各种干果(花生、胶枣、榛子、栗子等)和蜜饯掺和成的,普通的带皮,高级的没有皮——例如普通的用带皮的榛子,高级的就用榛仁。孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,即使没有饺子吃,也必须买这些杂拌儿。他们的第二件事是买爆竹,特别是男孩子们。恐怕第三件事才是买玩意儿——风筝、空竹、口琴等,和年画。

(1)学生找出带儿化音的词语。

(2)对比朗读,发现儿化音的秘密

“孩子们喜欢吃这些零七八碎,必须买这些杂拌。”

“孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,必须买这些杂拌儿。”

讨论差异:儿化音让语言更________(轻快/俏皮/生活化)。

(3)思考这些词描述的物品有什么共同点?(细小、零碎、充满童趣)

为什么老舍用“杂拌儿”而不是“零食”?用“玩意儿”而不是“玩具”?

交流明确:

儿化音传递市井生活气息,更能体现孩童视角对春节的喜爱之情,表现春节欢快喜庆的特点。

(4)朗读表达孩子过春节的快乐。

4.小结老舍语言特色

老舍先生曾说:“我不论写什么,总希望能够信赖大白话;即使是说明比较高深一 点的道理,我也不接二连三地用术语与名词,我还保持着我的‘俗’与‘白’”。用最合适的词、最简洁的句子把话说准确、道明白,这是语言大师独具的魅力。

活动三:探寻,家乡年俗推介会

1.对比阅读,探究异同

阅读课后链接斯妤《除夕》节选。

读后交流:斯妤写的是哪里的春节?与北京的春节相比,有哪些异同?

不一样的风俗,但都展示了春节祈福团圆的内涵,都表达了对传统古文化的热爱。

2.选择家乡春节的一个重点习俗,详略得当,并用上比喻、口语化等语言特色写出风俗特点,表达对春节的热爱之情。

评价标准:

详略得当

运用比喻

口语化的语言

表达热爱之情

示范:

在咱老家,春节贴春联那可是头等大事,就像给家里换上了一身喜庆的新衣裳。春节前几天,集市上就摆满了各式各样的春联,红通通的一片,就像燃烧的火焰,把过年的气氛一下子就给点起来了。

到了除夕那天,一大早,全家老小就开始忙活起来。爸爸像个指挥官一样,指挥着我和弟弟搬梯子、拿糨糊。妈妈则把去年的旧春联小心翼翼地揭下来,边揭边念叨着:“旧的不去,新的不来。” 那认真的模样,就像在和旧年告别。

我和弟弟拿着春联,按照爸爸的指示,左看看、右瞅瞅,生怕贴歪了。爸爸则在一旁,一边帮忙调整位置,一边给我们讲着春联的寓意。比如 “一帆风顺年年好,万事如意步步高”,就是希望新的一年顺顺利利、万事顺心。

贴好春联,整个家立马就有了过年的味道。那鲜红的春联,在阳光的照耀下,闪闪发光,就像在向人们诉说着新年的美好祝愿。

作业设计

小练笔:写一写你喜欢的节日,介绍一下家乡的节日习俗,注意详略得当,重点突出。

课堂总结

这节课我们感受到了他俗白的语言特点。下节课我们继续走进他笔下北京的春节,去看看北京孩子们的春节,是怎么样的?让我们在其中找一找北京孩子们过年的趣味。同时,我们也可以试着写一写咱们过年的独特趣味。

板书设计

1北京的春节

腊八 除夕 腊月二十三 初一 元宵节

抓住重点 写出特点

突出民俗

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐